隅田川的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陣內秀信寫的 東京空間人類學:踏查現代東京形成的脈絡 和周作人的 周作人作品精選13:苦竹雜記【經典新版】都 可以從中找到所需的評價。

另外網站日人不亂丟垃圾神話破滅? 瞧瞧隅田川花火大會後景象 - ETtoday也說明:一般人對於日本人的印象,就是愛乾淨不會亂丟垃圾,但現在可能要改觀了!有日本網友昨天在2ch網站,PO出26日「隅田川花火大會」結束後,民眾留下滿地 ...

這兩本書分別來自遠足文化 和風雲時代所出版 。

國立雲林科技大學 數位媒體設計系 陳思聰所指導 饒庭維的 傳統神像之數位插畫創作:以神明「媽祖」為題 (2016),提出隅田川關鍵因素是什麼,來自於媽祖、神像、數位插畫。

而第二篇論文中國文化大學 建築及都市設計學系 邱世仁所指導 邱韋明的 日本江戶時代浮世繪建築與都市圖像之研究 (2015),提出因為有 浮世繪、江戶時代、庶民通俗文化的重點而找出了 隅田川的解答。

最後網站隅田川旅遊指南| 熱門景點資訊、交通地圖| ezTravel易遊網則補充:隅田川 是日本東京都北區新巖淵水門開始的荒川分支,匯合新河岸川、石神井川、神田川等支流河川、最後流進東京灣的全長23.5公里的一級河川。

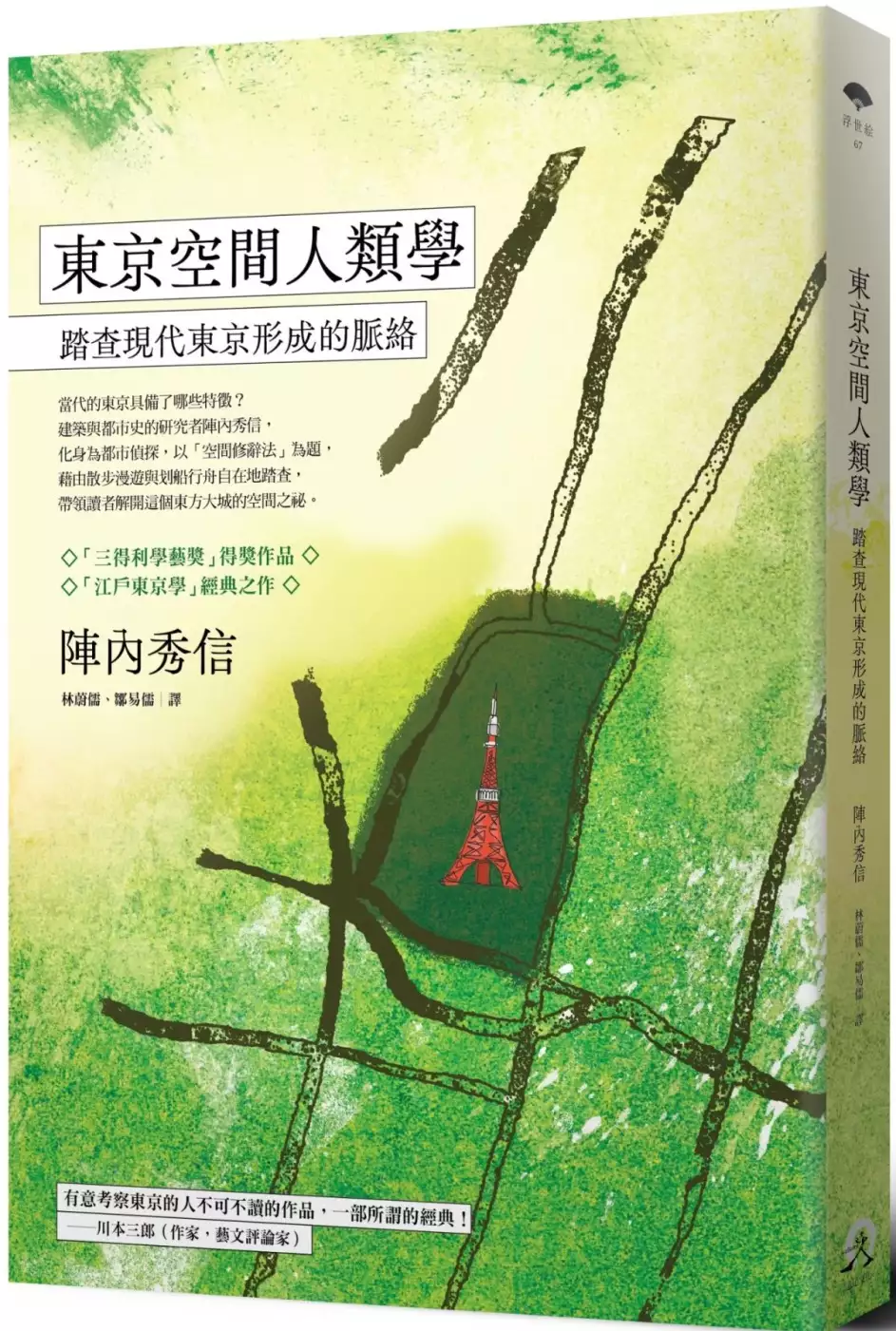

東京空間人類學:踏查現代東京形成的脈絡

為了解決隅田川 的問題,作者陣內秀信 這樣論述:

「有意考察都市或是東京的人不可不讀的作品,一部所謂的經典!」 ──川本三郎(作家,藝文評論家) ◇⊱—「三得利學藝獎」得獎作品—⊰◇ ◇⊱—「江戶東京學」經典之作—⊰◇ 當代的東京具備了哪些特徵? 建築與都市史的研究者陣內秀信, 將東京開闊的地景,套疊江戶、明治、大正昭和時代的地圖, 化身為都市偵探,以「空間修辭法」為題, 藉由散步漫遊與划船行舟自在地踏查, 帶領讀者解開這個東方大城的空間之密。 提起東京,多數的談論皆以其新穎前衛與多采多姿為焦點, 雖然在關東大地震與東京大空襲之下, 東京不似歐美同級都會,充滿許多沿用百年的建築與建設,

儼然是一座失去歷史面貌的巨城……, 然而,江戶時代即已漸漸成塑的都市鶵形, 至今仍可在各方各面見著蛛絲馬跡, 只是,沒有行家點明,即使本地人也難以與舊時作上連結。 東京,充滿活力、貌似混沌卻又具有某種穩定秩序與結構, 似乎存在著不可思議的魅力,讓人不禁期待在其中探遊尋索。 本書作者陣內秀信留學義大利學習建築, 返日後以其威尼斯等地的研究經驗,於此展開了踏查。 人們在動畫電影見著了坂道名場景,旅遊時便會拍張「到此一遊」照; 逛遊淺草或下町,可能來段水上巴士行旅,又或者賞覽水渠兩旁的櫻花; 更別說東京的大街並非棋盤陣列,而是眺望富士山的離心式結構,

這些景況其實皆是江戶時代依著自然空間運用的遺緒。 低樓層的高密度民宅與建築,見證了國家力量與財閥支撐建設的基本都市樣態, 而多樣化與創造性的運用與人為構建,更呈現出近代民主社會的蓬勃發展。 陣內秀信切分東京為江戶城東邊的「下町」,以及西面等其他區域的「山手」, 分取了江戶、明治東京、大正昭和三個時間區塊, 由歷史觀點來了解東京如何演進至今日獨一無二的樣貌, 掌握了更趨近東京深層結構與意義的線索。 山手到現在還保有懸崖、坡道與森林,下町留有渠道及橋樑, 逐一追溯就能明白,東京各處「場所」仍留著江戶的痕跡, 且其不光被視為過往的遺產,至今也持續在生活空間中

運用; 也能體會東京這個「場所」是具有歷史連續性、蘊藉深厚的市街。 東京,匯集了種種人類行為堆疊而成的意義與記憶, 在這樣的都市空間「田野調查」,從「比較」的視點解讀其獨具的「結構」, 這個方法本身就是一種人類學的取徑。 「東京空間人類學」一稱,即蘊含了作者嘗試以新視點關照東京的意念。 挖掘並認識東京都市空間的沿革及其在景觀上所顯現的都市特質, 將為今後在探討東京之際,奠定最根本且共通的基礎。 能夠解讀東京,那麼面對日本甚至世界各地的城市都將游刃有餘。 本書所著眼的,是解析都市基層中由歷史與文化交織形成的機制, 這樣的角度今後也將日益發揮作用。

讀閱這本書,你看到的並非一個橫空出世、鶴立亞州的東方大都, 而是與舊時江戶以及各個不同進程具有延續性的有機城市。 現代東京,依恃著怎麼樣的自然條件與空間? 又是如何從一個「水都」逐漸複合長大的? 本書給了對於東京、甚或日本擁有興趣的讀者, 一趟富含歷史氣味的都市偵探踏查之旅。 好評推薦 文化並非追求嶄新的事物,而是重視歷史的連續性。 陣內秀信並非藉由名勝遺跡或威權建築來觀察都市,而正是透過十字路口與巷弄等人們日常生活的場所。對他來說,都市或建築本身絕對不是無機的存在,而是經由居民純熟地運用而初次有了生命。──川本三郎,作家、藝文評論家,著有《我愛過

的那個時代》、《現在,依然想念妳》等。 在廣闊的東京,高密度搭上大比例的低樓層開發之下,似乎已不見地形或海洋的跡痕。這使得東京成為許多西方人難以理解的城市;或許,對於很多日本人也是。陣內秀信向我們展示了今日的東京如何植根於它的早期發展,以及現今的街道、水路、土地利用與建築類型,又是來自哪些仍可得見的過去。跟著陣内秀信一起散步或者划船行舟,你才能看到昨天是如何成就今日的。這是一部陣內由愛出發的作品,將好幾個世代在這個空間裡連結在一起。──艾倫.雅各斯(Allan B. Jacobs),著有《城市大街》(Great Streets)等。

隅田川進入發燒排行的影片

玉屋解釋:

當大家看到燦爛的煙火在夜空綻放時,會發出「嘩~~~」之類的聲音吧!

原來日本人除了「嘩~~~」,不時還會傳出「たーまやー ta-maya」或「かーぎやーka-giya」的吆喝聲。

到底這些聲音有甚麼意思呢?

「玉屋(たまや)」和「鍵屋(かぎや)」是江戶時期存在過的煙火店。江戶時期以大川(現為隅田川)橋為界,上游的「玉屋(たまや)」和下游的「鍵屋(かぎや)」互相競演,參觀競演的群眾會喊出「玉屋(たまや)」和「鍵屋(かぎや)」為其吶喊助威。這些加油聲流傳下來,就成為現在的吆喝聲了。(更多詳細可自行查詢)

可能會有人問,官方不都有了為何要發?原因很簡單,首先:

1.官方並沒有日文字幕,這對於想學習日文的人多少會有困難的。

2.日文的語境和中文的語境不同,不能完全以中文配音的中文字幕來對應日語。

3.想看日配的人,奈何完全沒字幕,還要特地去對照中配台詞,那也是累,綜合以上原因。

更多爆笑的日本人 原神の中文翻譯系列清單

https://youtube.com/playlist?list=PLOZL0jQwbR1XJhxQ_pKEawT-bBvFKXYLp

如果喜歡,記得訂閱本頻道蚴~感謝支持

夢幻光の原神系列

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOZL0jQwbR1UEk02KXBEeOr-V6xebknFH

傳統神像之數位插畫創作:以神明「媽祖」為題

為了解決隅田川 的問題,作者饒庭維 這樣論述:

媽祖是民間信仰之著名神明,也是台灣的指標性宗教文化,媽祖救苦救難的事蹟和形象深入信眾內心,也確立台灣人對媽祖的認知。近年來文創設計的興起,許多在地傳統文化逐漸被重視,形成舊文化換上新面目的風氣。本創作以「媽祖」為題,傳統神像為創作主軸,並將神像年輕化,強化女性美感,使用數位繪圖軟體進行插畫創作。首先進行媽祖背景的文獻整理,透過田野調查法到各地媽祖廟觀察神像造型、廟宇各項相關人事物,以及媽祖主題創作內容之相關作品案例分析,在這些作品中,了解如何在女性美的創作與傳統文化上取得平衡。本創作作品完成後輸出成品並在公共空間展演,選在廟宇進行展覽,同時也在網路上設立網站提供線上瀏覽,在本創作展覽後,可以

發現民眾對媽祖創作主題產生話題討論,並提供與媽祖神像的相關資訊,促成民眾對媽祖神像的討論和想像,新舊世代對媽祖創作主題有交集,以及對傳統文化的深入認識。

周作人作品精選13:苦竹雜記【經典新版】

為了解決隅田川 的問題,作者周作人 這樣論述:

※收入周作人散文隨筆五十一篇,是周作人後期的雜文作品。包含〈冬天的蠅〉、〈談金聖歎〉、〈兒時的回憶〉、〈說鬼〉等著名篇章。雖名為雜記,但信手拈來皆是作者對人生際遇、人情世故、人文思想的體悟,既說神鬼,也談萬物。可搭配《苦茶隨筆》一起閱讀更有感! ※冬天的蠅跟夏天的蠅有何不同?周作人對金聖歎是如何評斷的?除了談人,周作人也談鬼!油炸鬼又是什麼東西?想知道情書要怎麼寫嗎?又要如何體會文字的趣味?曾旅居過日本的周作人亦大談日本的衣食住以及關於日本語的感想,看他趣談中日大不同! ※大文豪魯迅之弟,中國最負盛名的散文及文學翻譯家,與胡適並列為新文化運動執牛耳者!獨創的

散文風格風靡一時成言志派;並以「人的文學」奠定了五四文學基調。 ※周作人被譽為中國現代文學史上百科全書式的人物,也是懂得生活藝術的作家,他的散文可說是中國白話美文的標準。 ※周作人的文章兼具文學性與史料性,親身經歷許多重要歷史事件,如辛亥革命、張勳復辟、新文化運動等,讀其文猶如讀一本中國現代史。 周作人散文代表作 超越半世紀的經典 寓悲憫談心說苦竹 真性情隨筆寫雜記 「苦竹亦可為紙,但堪作寓錢爾。」案紹興製錫箔糊為「銀錠」,用於祭祀,其裱褙錫箔的紙黃而粗,蓋即苦竹所製者歟。我寫雜記,便即取這苦竹為名。——周作人 周作人(1885─1967),號知堂。魯迅之

弟,周建人之兄。是著名的散文家、思想家,也是新文化運動代表人物之一。他與胡適、錢玄同、蔡元培、林語堂等,共同將當時的文壇注入了一股新的風潮。 《苦竹雜記》最早出版於1935年,書中收入周作人散文隨筆五十一篇,是周作人後期的雜文作品。包含〈冬天的蠅〉、〈談金聖歎〉、〈兒時的回憶〉、〈說鬼〉等著名篇章。雖名為雜記,但信手拈來皆是作者對人生際遇、人情世故、人文思想的體悟,既說神鬼,也談萬物,有理性之文,亦有感性之言,可謂性情之作。 謝靈運《山居賦》曰,竹則四苦齊味,謂黃苦,青苦,白苦,紫苦也。孟浩然詩亦稱歲月青松老,風霜苦竹餘。杜甫《苦竹》一詩亦稱「味苦夏蟲避,叢卑春鳥疑。」周作人在本書

〈小引〉開頭便說明自己以苦竹為書名的緣由,苦竹生命頑強,又有許多實用的價值,周作人以苦竹自譬,除了感慨人生常有不得志的境遇外,亦期許自己能如苦竹對逆境淡然處之,書中收錄五十一篇雜文,除了生活瑣事,上至神鬼,下至蟲魚鳥獸亦能侃侃而談,情感自然流露。 ※【名人評價】 胡適:「到現在值得一看的,只有周作人的東西了。」 郁達夫:「中國現代散文的成績,以魯迅、周作人兩人的為最豐富最偉大,我平時的偏嗜,亦以此二人的散文為最所溺愛。一經開選,如竊賊入了阿拉伯的寶庫,東張西望,簡直迷了我取去的判斷。」 楊牧:「周作人是近代中國散文藝術最偉大的塑造者之一,他繼承古典傳統的精華,吸收外國文化

的精髓,兼容並包,就格調之成長和拓寬言,同時的散文作家似無有出其右者。周作人之為新文學一代大師,殆無可疑。」 ※【周作人名言】 1.人生的「苦甜」,如古希臘女詩人之稱戀愛,《詩》云,誰謂茶苦,其甘如薺。 2.從報應思想反映出幾件事情來。一是人生的矛盾。理想是仁義,而事實乃是弱肉強食。 3.不問古今中外,我只喜歡兼具健全的物理與深厚的人情之思想,混合散文的樸實與駢文的華美之文章,理想固難達到,少少具體者也就不肯輕易放過。 4.中國人雖說是歷來受儒家的薰陶,可是實在不能達到「未能事人焉能事鬼」的態度,一面固然還是「未知生」,一面對於所謂臘月二十八的問題卻又很關心,於是就

參照了眼前的君主專制制度建設起一個冥司來,以寄託其一切的希望與喜懼。

日本江戶時代浮世繪建築與都市圖像之研究

為了解決隅田川 的問題,作者邱韋明 這樣論述:

德川家康在1615年一統天下,建立德川幕府,進入將近三百年和平無戰事的江戶時代。為了保持和平,德川實行「參勤交代」政策,令諸侯定期前來江戶居住,家屬必須留在江戶生活,大量的工作機會吸引各地庶民前來打拼,帶動了江戶的經濟成長。天下太平與經濟成長導致庶民的通俗文化興起,甚至連貴族都為之著迷,發展出江戶獨特的多元共生生活型態。十七世紀末,江戶的繪本繪師菱川師宣從繪本插圖中獨立出單張販售的「浮世繪」版畫,具有根據庶民喜好繪製而且價格低廉的特性。順應需求製作的浮世繪忠實記錄了當時融入庶民文化後江戶多元共生生活型態。庶民文化的融入反映在社會生活方面,江戶具高庶民人口密度、高密度庶民木造街屋建築、庶民澡堂

社交場所、庶民寺子屋就學系統、及庶民各種參拜節慶活動等為其特徵。反映在經濟型態方面,庶民充沛的勞動生產力,庶民發達的物流商業水上交通運輸管道,庶民豐富的旅遊風氣、庶民食用當季食材的飲食習慣、庶民愉悅的逛街與購物行為等為其特徵。反映在文化活動方面,庶民多元都市共生的長屋、歌舞伎劇場等建築,及庶民多元的歌舞伎、相撲、庭院植栽、及茶道等文化活動為其特徵。本研究在分析融入庶民文化後江戶多元社會、經濟、及文化等生活特徵之基礎上,經由浮世繪建築圖像印證,探討江戶在社會、經濟、及文化等方面多元共生生活型態之內涵。

隅田川的網路口碑排行榜

-

#1.隅田公園Sumida Park - 東京攻略

隅田公園位於東京隅田川沿岸,是一座占地面積約8萬平方公尺的公園。在春天,這裡是知名的賞櫻名所,夏天時這裡則會舉辦知名的隅田川煙火大會。這裡每年都會舉辦櫻花祭 ... 於 www.tokyo-koryaku.com -

#2.Sumida-gawa - 隅田川 - 國家教育研究院雙語詞彙

隅田川. Sumida-gawa. 所在國: 日本 經緯坐標: 35° 43′ N 139° 48′ E. 以Sumida-gawa 進行詞彙精確檢索結果. 出處/學術領域, 英文詞彙, 中文詞彙. 學術名詞 於 terms.naer.edu.tw -

#3.日人不亂丟垃圾神話破滅? 瞧瞧隅田川花火大會後景象 - ETtoday

一般人對於日本人的印象,就是愛乾淨不會亂丟垃圾,但現在可能要改觀了!有日本網友昨天在2ch網站,PO出26日「隅田川花火大會」結束後,民眾留下滿地 ... 於 www.ettoday.net -

#4.隅田川旅遊指南| 熱門景點資訊、交通地圖| ezTravel易遊網

隅田川 是日本東京都北區新巖淵水門開始的荒川分支,匯合新河岸川、石神井川、神田川等支流河川、最後流進東京灣的全長23.5公里的一級河川。 於 vacation.eztravel.com.tw -

#5.[遊記] 那一年,我們一起看的隅田川花火大會

[貼心小叮嚀 2 ] 本篇記錄的是2010/07/31 第33 屆東京都隅田川花火大會. 很多人問我說去日本那麼多次了為什麼都不寫網誌呢? 於 shootinstar.pixnet.net -

#6.搭屋形船遊隅田川。邊吃宴席料理邊賞櫻的東京半日遊|讓櫻花 ...

... 賞櫻半日遊,覺得這個行程很棒,趕快分享給預備來東京賞櫻的朋友。不僅可以搭江戶時代的屋形船暢遊隅田川,還可以在船上享用豪華日本宴席料理和. 於 margaret.tw -

#7.隅田川- 求真百科

隅田川 (日語:隅田川/すみだがわ Sumida gawa */?)是日本政府列管的一級河川,位於日本東京的一條河川,是荒川支流之一。從東京都北區岩淵水門開始與荒川分流,往 ... 於 factpedia.org -

#8.[新竹食記]隅田川日本料理,一間沒有招牌,只接預定客人的 ...

新竹市有一家日式料理店,隱身在南寮的民宅中,他沒有招牌、沒有菜單、只接受預訂,還必須兩天前預訂,靠著口耳相傳累積出一群忠實顧客。 這裡是隅田川 ... 於 fox0814.pixnet.net -

#9.日本東京景點》隅田公園/隅田川/隅田川賞櫻/東京櫻花季人氣必訪

隅田公園在江戶時代就有著名的賞櫻名勝地時代變遷,如今隅田川的景緻依然美麗動人每年到了櫻花季,吾妻橋兩旁的櫻花更是粉粉綻放穿著和服沿著隅田川賞 ... 於 fullfenblog.tw -

#10.隅田川‧水上巴士(HIMIKO未來號) - 葉子ღ 旅樂。茶飯事

2010 / 07 / 08 。。 東京前往台場的交通除了陸上的電鐵之外還有另一種方式---水上巴士沿著東京市區主要的河流隅田川規劃的水上巴士航線很多其中連結淺草跟台場海濱 ... 於 ivy1213.pixnet.net -

#11.隅田川大橋(人形町、門前仲町、葛西|地標、遺址 - Live Japan

介紹位於人形町、門前仲町、葛西的地標、遺址、紀念碑隅田川大橋的詳細資訊。建造於隅田川之上,結合高速公路和一般公路的2層構造大橋。從一般公路眺望的夜景非常 ... 於 livejapan.com -

#12.隅田川| 日本東京| 遊覽資訊及附近飯店| MYSTAYS

隅田川 是經由東京市流向東京灣的其中一條河川。隅田川是主流荒川的支流,又擁有石神井川和神田川兩條支流。 隅田川的河道是原來荒川主流的河道,而荒川後來改道以避免 ... 於 www.mystays.com -

#13.[7月26日第37回隅田川花火大會] 日本人夏天必參加的宴會

第37回隅田川煙花大會日本關東地區最具代表性煙火大會傳統和律令並存的平民煙火盛會隅田川花火(煙火)大會的歷史要追溯到1733年(享保18年)的日本江戶中期時代, ... 於 japankuru.pixnet.net -

#14.隅田川關屋, 1823 - 1831 - 葛飾北齋- WikiArt.org

隅田川 關屋. 葛飾北齋. 隅田川關屋, 1823 - 1831 - 葛飾北齋. 公有領域. 上次編輯: 5 11月, 2020 由Laurent Chen. 最大解析度: 4521x3017px 來源. 於 www.wikiart.org -

#15.東京水上巴士隅田川線 - hokuriku×tokyo

享受40分鐘周遊隅田川的船旅。「淺草」和「日出棧橋」之間架設著12座橋,像吾妻橋、清洲橋等,個個都有不同色彩,形狀各具特色。聆聽著船內介紹遊覽勝地和遺址的廣播, ... 於 www.hokurikuandtokyo.org -

#16.夜櫻船。隅田川。振袖舞孃.. - 窩客島

有了晴空塔相襯,夜船更顯風情…每次小祿遊東京幾乎不忘淺草!感受江戶下町風情、漫步隅田川畔…這次來點不一樣的,搭夜櫻船從河面欣賞河岸! 於 www.walkerland.com.tw -

#17.隅田川咖啡-新人首單立減十元-2021年11月|淘寶海外

去哪儿购买隅田川咖啡?当然来淘宝海外,淘宝当前有907件隅田川咖啡相关的商品在售。 在这些隅田川咖啡的產地有日本、中國大陸、葡萄牙、意大利和荷蘭等多种,在隅田川 ... 於 world.taobao.com -

#18.【手信坊】隅田川禮盒-黑糖15顆/盒(常溫任選滿4件出貨)

推薦【手信坊】隅田川禮盒-黑糖15顆/盒(常溫任選滿4件出貨), 細柔如絲的外皮,包裹香濃可口的黑糖內餡,香濃黑糖味與綿蜜糖餡交融momo購物網總是優惠便宜好價格, ... 於 m.momoshop.com.tw -

#19.東京隅田川賞櫻夜遊船 - Voyagin

東京隅田川賞櫻夜遊船. Voyagin 品质保证 添加到心愿单 分享ID: 8171. loading. Voyagin是一个旅游社区,在这里您可以发现由当地人提供的亚洲各地的独特旅程。 於 www.govoyagin.com -

#20.人定勝天的東京命脈:隅田川 - 今天頭條

隅田川 ,位於埼玉縣與東京都分界河荒川的下游,而荒川則是東京都會區內最重要的水道之一,其河面最寬處達2.5公里,位列日本第一。 於 twgreatdaily.com -

#21.隅田川

Tag:隅田川 · Mar 8.2021 Cathy Tsai. 漫天的粉嫩,紛飛在淺草隅田川畔⋯⋯好想去日本賞櫻!百年前的旅日外人花見史 · May 26.2017 readerseye00. 迷走東京魔界,撿拾駐留 ... 於 storystudio.tw -

#22.隅田川咖啡的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

隅田川 咖啡價格推薦共673筆商品。包含670筆拍賣、4筆商城.快搜尋「隅田川咖啡」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#23.在淺草觀光後去賞櫻嗎?隅田川沿河賞花景點3選 - MATCHA

隅田河是在知名觀光地淺草和東京晴空樹之間流淌的河流。橫貫東京都東部。 到了賞櫻季節和舉辦隅田川花火大會等活動時,外加公共假日,隅田川人潮擁擠, ... 於 matcha-jp.com -

#24.[日本] 第39回隅田川花火大会2016/7/30 日本煙火季 附煙火 ...

日本花火大會的第二場Natalie我來參加了關東最盛大的『隅田川花火大会』. 隅田川花火大會到今年已經是第39年了! 每年7月於隅田川旁(淺草、向島周邊 ... 於 sistravel2.pixnet.net -

#25.隅田川- 维基百科,自由的百科全书

隅田川 (日语:隅田川/すみだがわ Sumida gawa */?)是位於日本東京的河川,也是貫穿東京市中心的河川中最寬的,為荒川支流之一,全長23.5公里,屬於日本政府列管的 ... 於 zh.wikipedia.org -

#26.川端康成-->再婚的女人-->隅田川

但是,媽媽講這一則《隅田川》故事的時候,既沒有小人書也沒有謠曲的本子。 謠曲里是艄公一邊搖船一邊講述這段故事。說隨行商似乎來自京城的一個名叫梅若丸的孩于病重被扔 ... 於 www.millionbook.net -

#27.隅田川-那裏買最便宜與商品比價-2021年11月|飛比價格

隅田川 那裏買最便宜?飛比幫你找便宜與比價錢,提供隅田川咖啡、鱈魚甜不辣、法米納鯡魚甜橙便宜價格,找隅田川相關商品就來飛比. 於 feebee.com.tw -

#28.【櫻花屋形船】東京隅田川賞花| TKDTYO012 | One2go

【櫻花屋形船】東京隅田川賞花. 1. 搭乘屋形船賞櫻+眺望晴空塔塔景:欣賞春季時才看得到的美景。染上淺粉色的沿岸景觀,如夢如詩。 2. 船内提供現炸的天婦羅以及特製 ... 於 www.one2go.com.tw -

#29.東京 隅田川花火大會 | 好運日本行

沿著隅田川(靠近淺草、向島周邊)的河川堤防每年七月最後一個星期六都會舉行煙火大會。東京的煙火大會中規模最大也是最有名之一。想要拍到漂亮的照片, ... 於 www.gltjp.com -

#30.[東京春爛漫]由隅田川散步至築地市場

由我們的民宿所在地-兩國,前往築地市場最便捷快速的方法是搭乘地下鐵大江戶線,大約經過五六站就可抵達,而民宿主人丸子卻時常以步行的方式來往這兩地, ... 於 lionbeauty.pixnet.net -

#31.隅田川旅遊攻略指南 - Trip.com

晨步隅田川晨步墨田川,朝暉暈染恬。麻鴨結對戲,鷗羽組群翩。梅影紅枝俏,排櫻裸樹眠。貓肥主人瘦,游乞夢正酣。注:1.墨田川——即隅田川。2.第七句“主”、“人”拗救. 於 hk.trip.com -

#32.日語名:隅田川(すみだがわ)日本東京都的河流 - 中文百科知識

日語名:隅田川(すみだがわ)日本東京都的河流,於東京都北區的新岩淵水門與荒川分流,注入東京灣。全長23.5km,古稱墨田川、角田川。支流有新河岸川、石神井川、神田 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#33.東京晴空塔欣賞隅田川花火大會- KLOOK客路台灣

購買東京晴空塔花火大會限定門票,登上地標建築東京晴空塔350公尺和450公尺的展望台,1個半小時以最佳視角欣賞隅田川旁絢爛的煙花,同時還將免費贈飲一杯及精美紀念品 ... 於 www.klook.com -

#34.歷史,橋樑博物館,隅田川橋樑 - 中文百科全書

日語名:隅田川(すみだがわ)日本東京都的河流,於東京都北區的新岩淵水門與荒川分流,注入東京灣。全長23.5km,古稱墨田川、角田川。支流有新河岸川、石神井川、神田 ... 於 www.newton.com.tw -

#35.來東京就住在隅田川邊!「THE GATE HOTEL兩國」飯店遊船 ...

橫跨東京市中心的隅田川,是東京市區內最具代表性的河川,近年來親水活動大力推廣下,隅田川兩岸陸續被整修成美麗的河岸公園,輕鬆悠閒的河岸風光已經 ... 於 tokyo.letsgojp.com -

#36.OAKHOUSE花見 東京隅田川河畔賞櫻| 閃閃發亮的東京

OAKHOUSE花見聚會,盛大在隅田川河畔進入第3年囉!如著日劇中演的,前一晚主辦人就要先舖地、拉竿、貼上標籤地佔位!這天這天,除了OAKHOSUE的員工攜同家眷、好友參加 ... 於 www.oakhouse.jp -

#37.政治的日常》政治的所在:隅田川橋樑群小記 - 自由評論網

今日,隅田川上的橋樑群許多都已經成為國家重要文化財,橋樑群本身也因為幾代設計的爭奇鬥豔,而成為觀光船遊河時必然說明的景點。 於 talk.ltn.com.tw -

#38.隅田川花火大會 - In the luggage – 東京旅遊指南

隅田川 花火大會是從日本江戶時期開始流傳到現在的花火大會。每年有近100萬人來觀賞,是目前東京都內首屈一指的大型煙花大會。每次都有近2萬發的煙花點亮晴空樹,淺草寺 ... 於 cn-tw.intheluggage.com -

#39.用慢跑與美食收納隅田川風景!走入東京的庶民感旅行

東京的母親之河隅田川近幾年隨著都市更新重受矚目,新敷設的沿河步道成為都會跑者新據點。 ... 東京/晴空塔/隅田川/隅田川慢跑/東京馬拉松. 於 www.travelerluxe.com -

#40.[東京]國道上看隅田川花火大會(sumidagawa hanabi)?

某一年7月的最後一個週六,我跟妹妹席地坐在國道上,享受著東京的隅田川花火大會( sumidagawa hanabi )絢爛的煙火、微涼的夏風、沁涼的啤酒跟點心零食 ... 於 littleskyworld.com -

#41.隅田川可以釣到鰻魚??

在隅田川夜釣的人很多, 在這之前的散步當中, 是有看過幾十人在釣魚, 但還是頭一次看到剛釣到魚的景象。 想著在這樣都市的河川當中還真的釣得到魚啊 ... 於 gogo-japan.com -

#42.隅田川咖啡- 飲料、沖泡品優惠推薦- 美食、伴手禮2021年11月

你想找的美食、伴手禮網路人氣推薦隅田川咖啡商品就在蝦皮購物!買隅田川咖啡立即上蝦皮台灣飲料、沖泡品商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超 ... 於 shopee.tw -

#43.隅田川(TASOGAREDE) 咖啡- 京东

隅田川 (TASOGAREDE)巴西进口速溶冻干瓶装黑咖啡一瓶装100g 隅田川新品黑咖啡上架,专属优惠券火热发放中点我领取 · 敬斌食品专营店. 放心购 免邮 2件7.5折. 於 www.jd.com -

#44.【東京】隅田川&隅田公園櫻花:遊船夜景超浪漫&花火大會 ...

東京隅田川&隅田公園櫻花兩大重點來囉!來隅田川遊船(水上巴士),邊欣賞隅田川夜景超浪漫。每年三月底限定隅田公園櫻花祭更是重頭戲,晚上還有隅田 ... 於 anrine910070.pixnet.net -

#45.隅田川_百度百科

日語名:隅田川(すみだがわ)日本東京都的河流,於東京都北區的新巖淵水門與荒川分流,注入東京灣。全長23.5km,古稱墨田川、角田川。支流有新河岸川、石神井川、神田 ... 於 baike.baidu.hk -

#46.【隅田川花火大會攻略】想看一小時的煙火佔位很重要!含交通 ...

又到了每年一度的夏季花火大會囉!每年7月份的最後一個星期六,位於淺草附近的隅田川夜空,總是被數萬發的煙花點綴的繽紛美麗。 於 www.bring-you.info -

#47.東京賞櫻-隅田川公園 - 湯米家的遊記

湯米家今年4月的東京賞櫻行,最後一站來到淺草寺附近的隅田川堤岸公園,剛好遇上櫻花大滿開,加上豔陽高高照,壓軸櫻景花海震撼我心!! 東京隅田川堤岸 ... 於 tomy8.pixnet.net -

#48.隅田川咖啡的微博 - Weibo

隅田川 咖啡,杭州羽嬉贸易有限公司。隅田川咖啡的微博主页、个人资料、相册。新浪微博,随时随地分享身边的新鲜事儿。 於 weibo.com -

#49.隅田川遊船| 旅遊景點 - 日本見聞錄

隅田川 是由東京都北區新岩淵水門開始的荒川的支流,匯合新河岸川、石神井川、神田川等支流河川,流過北區、足立區、荒川區等東京都7個區,最後流進東京灣的全長23.5公里的 ... 於 www.zipangguide.net -

#50.隅田川散策前編:橋めぐり@ TiN's 部落格

今天實在是做了一件創舉,我從淺草沿著隅田川一直走到月島,在月島吃了文字燒以後,再從月島走到了豊洲的ららぽーと逛街。幾乎把東京都心從南到北走了 ... 於 avalon1119.pixnet.net -

#51.【咖啡】 隅田川日本進口液體膠囊咖啡懶人咖啡速溶黑咖啡拿 ...

品牌:TASOGARE/隅田川咖啡豆原產地:日本凈含量:144g 咖啡種類:其他咖啡因含量:標准包裝方式:袋裝生產日期:2019-08-28 保質期:365天 ... 於 www.ruten.com.tw -

#52.淺草|隅田川的東京晴空塔夜景 - 許傑,旅行圖中

東京、淺草|隅田川的東京晴空塔夜景 · 東京有很多看夜景的地方,除了可以花錢去的六本木之丘Tokyo city view觀景台看整個東京的夜景之外,新宿都廳免費的展望台也是不錯的 ... 於 journey.tw -

#53.用慢跑與美食收納隅田川風景!走入東京的庶民感旅行 - LINE ...

東京的母親之河隅田川近幾年隨著都市更新重受矚目,新敷設的沿河步道成為都會跑者新據點。河畔染井吉野櫻翩翩飛舞,脆嫩綠意沿路相隨,浸沐在河畔小 ... 於 today.line.me -

#54.漫遊淺草藏前隅田川河岸風光/ 東京旅遊官方網站GO TOKYO

散步走過流經東京的隅田川上的三座橋,在潮流時尚的複合型商業設施Mirror享用午餐。最後在景色優美的隅田公園放鬆身心。 於 www.gotokyo.org -

#55.隅田川日本料理.新竹南寮隱藏版日本料理.體驗日本風味.食材

消費時間:2016年3月,晚餐店家地址:新竹市尚濱路62巷7號店家電話:0975-216-355 營業時間:請洽店家公休時間:請點隅田川日本料理粉絲頁(若有異動, ... 於 lichen928.pixnet.net -

#56.隅田川夏戀歌 - 萌娘百科

隅田川 夏戀歌. Other Wiki, 本條目中所使用的數據或歌詞,其著作權屬於原 ... 於 mzh.moegirl.org.cn -

#57.橫渡隅田川新選擇!從淺草一路逛到東京晴空塔(R)不迷路 ...

穿過SUMIDA RIVER WALK後,就能連接到綠意盎然的隅田川公園,以及各種商店匯集的「TOKYO mizumachi」,東武鐵道攜手墨田區,利用這個設施整合隅田公園和北 ... 於 www.tsunagujapan.com -

#58.隅田川咖啡:让中国咖啡被世界看见 - 新华网

隅田川 咖啡:让中国咖啡被世界看见---有资料显示,中国咖啡消费年均增速达15%,远高于世界2%的增速,预计2025年中国咖啡市场规模将达到2171亿元。 於 www.xinhuanet.com -

#59.眺望隅田川| 依體驗選擇| 公寓飯店MIMARU

從“河景房”可以一閱隅田川和淺草的地標建築。一邊從房間的窗戶向外眺望一邊發呆也是一個不錯的選擇。 另外,晚霞也十分漂亮。隅田川上倒影的屋形船和晚霞非常美麗。 於 mimaruhotels.com -

#60.一生應該朝聖一次!第42屆隅田川煙火大會即將舉辦

沿著隅田川施放超過2萬發煙火的盛大場面,你絕對不能錯過! 隅田川煙火大會承襲自江戶時代中期開始的煙火大會,在歷史傳統及格調作法上,可說是關東地區數一數二的 ... 於 tc.tabirai.net -

#61.吃新竹|南寮x『隅田川日本料理』,吃過就愛上,道地的日本味

隅田川 日本料理店是完全預約制! (請務必於兩天前預約,本店採完全預約制) 很重要所以用大字體,不是因為生意非常好到需要兩天前預約因為店家非常 ... 於 qaz8229.pixnet.net -

#62.搜尋結果隅田川公園- FunTime旅遊比價

趣旅行提供各種旅遊攻略密技,旅遊知識,旅遊話題,不論到世界各國旅行都能掌握第一手消息! 於 www.funtime.com.tw -

#63.[相撲鍋食記] 新竹南寮-隅田川日本料理~民宅內的老師傅

隅田川 的師傅是一位老日,刀工不錯,生魚片切得有菱有角,. 尤其旗魚的口感頗佳,紅魽腹肉油潤肥美,竹筴魚佐薑蔥這天比較可惜,略有異味,. 於 thudadai.pixnet.net -

#64.隅田川上的橋 - VITO雜誌

隅田川 是東京都內最有名的一條河,最出名的就是每年的隅田川花火大會。今天咱們來說說隅田川上的橋。 隅田川花火大會隅田川是荒川的支流, 於 vitomag.com -

#65.颱風即將來臨東京隅田川煙火大會怎麽辦? - Taiwan News

本週六(28)東京夏天的重頭戲:隅田川煙火大會,即將登場。.《NHK》報導,今(2018)年第12號颱風「雲雀」,預計將對東京地區帶來雨勢, ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#66.【日本東京。遊記】夜訪淺草寺& 隅田川夜色。東京歷史最悠久 ...

【日本東京。遊記】夜訪淺草寺& 隅田川夜色。東京歷史最悠久聖觀音寺─ 淺草寺+ 隅田川夜景 · 文章標籤 · 全站熱搜 · 美食優惠都在痞客邦,快來下載痞客邦APP. 於 golovetraveling.pixnet.net -

#67.東京|淺草隅田川花火大會 - 米家的慢走與樂活

數萬發五彩繽紛的煙花,在東京的夜空綻放每一年7月的最後一個周六,在東京都台東區、墨田區櫻橋下游至言問橋上游還有駒形橋下游至廄橋上游舉行隅田川 ... 於 michelleoboe.pixnet.net -

#68.【日本東京 夏季】隅田川花火大会 - 輕旅行

說到日本的夏天,一定不能錯過的就是花火大會而說到關東的花火大會,最有名的莫過於「隅田川花火大会」了!查了一下去年的人數約有九十三萬人次,可想而知有多麼 ... 於 travel.yam.com -

#69.繪本隅田川兩岸一覽 - | 開放博物館

繪本隅田川兩岸一覽. 下載. 下載檔案. 2000 x 2591 像素JPG ... 相關藏品. 隅田川圖卷 ... 隅田川雪中. 東京國立博物館. 江戶名所雪月花之內隅田川堤雪眺望. 於 openmuseum.tw -

#70.隅田川煙火大會| 東京景點| 日本旅遊| JNTO - Travel Japan

隅田川 煙火大會 隅田川花火大会 · 繽紛燦爛的夏夜回憶 · 交通方式 · 關鍵字 · 鄰近隅田川煙火大會 ... 於 www.japan.travel -

#71.【隅田川】⇒【兩國】 體驗下町歷史文化散步之旅(上篇) - 旅色

【隅田川】⇒【兩國】 體驗下町歷史文化散步之旅(上篇) · 觀看復古到創新的文具進化史ー【日本文具資料館】(NIHONBUNGU SHIRYOKAN) · 超越時空的鈕釦 ... 於 tabiiro.travel -

#72.連接淺草和東京晴空塔最短路徑隅田川橋梁歩道橋將於2020年 ...

Copyright (c) Tobu Railway Co.,ltd. All Rights Reserved. 隅田川橋梁歩道橋預想圖. 一座具商業和住宿用途的複合性設施亦會隨著步道橋的落成而開幕。 於 www.likejapan.com -

#73.玩在日本東京賞櫻隅田公園500株櫻花盛開晴空塔隅田川遊船夜 ...

隅田公園是入選櫻花百選名所的東京景點之一,這裡可以欣賞櫻花與東京晴空塔互相映襯美景;若是想遊船賞景,也可以搭乘隅田川遊船賞櫻,搭船或散策, ... 於 deric.com.tw -

#74.【2020櫻花季】東京賞櫻半日遊| 隅田川賞花遊船| 淺草出發

來到東京不可錯過的人氣賞花名所-隅田川,搭乘游船,不用人擠人,悠閒欣賞隅田川兩岸百花盛開的櫻花美景,行程包含人形町今半特製的壽喜燒便當或是賞櫻遊船限定的特別 ... 於 m.kkday.com -

#75.隅田川禮盒(黑糖) | 手信坊-新食藝術文化

細柔如絲的外皮,包裹著香濃黑糖和細緻柔軟的棉花糖,香濃黑糖味與綿蜜糖餡雙重口感、加倍享受!充滿冬意的包裝設計,令人愛不釋手。 於 www.3ssf.com.tw -

#76.隅田川咖啡

TASOGARE 隅田川咖啡,是一家执着于“让咖啡回归咖啡本质”的全产业链咖啡企业,依靠专注、完善的生产技术及严苛的原料采购、烘焙体系,以追求最大程度上保留咖啡的新鲜 ... 於 www.tasogare.cn -

#77.【旅讀早安】東京隅田川花火大會,盛夏中的燦爛風華

【旅讀早安】東京隅田川花火大會,盛夏中的燦爛風華 ... 令和元年,夏風徐徐,在美麗的夜空下欣賞絢麗燦爛的煙火,實在是既青春又浪漫的夢幻場景。想要在 ... 於 www.orchina.net -

#78.東京漫步賞櫻+隅田川賞櫻夜遊船| ODTTYO012 | 時報旅遊

東京漫步賞櫻+隅田川賞櫻夜遊船. 1. 日本櫻花名勝百選的公園「上野恩賜公園」 2. 參觀江戶時代建造的2大庭園之一「六義園」。園內高達15公尺高的巨大枝垂櫻。 於 www.cts-travel.com.tw -

#79.快走東京(3):隅田川 - 八月女生飛呀飛

眼前的河川叫隅田川,頗為寬敞,每隔不到一百公尺就有一段橋樑,串起兩岸人車。以往的隅田川曾經污染嚴重,經過整治後現在視野開闊、鳥鷗繁多,沿著 ... 於 mabelgogogo.pixnet.net -

#80.【2019年隅田川花火大會】想看隅田川花火?只有這個位置最 ...

(預約畫面是日文時,請按下畫面最上面語言選擇處的「繁體中文」後繼續預約。) 每年都非常熱門的隅田川花火大會,大多數的人都是在人擠人的淺草墨田的 ... 於 www.bubu-jp.com -

#81.東京水上巴士隅田川線

享受40分鐘周遊隅田川的船旅。「淺草」和「日出棧橋」之間架設著12座橋,像吾妻橋、清洲橋等,個個都有不同色彩,形狀各具特色。聆聽著船內介紹遊覽勝地和遺址的廣播, ... 於 www.tohokuandtokyo.org -

#82.隅田川相關報導- Yahoo奇摩新聞

最新最豐富的隅田川相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。 於 tw.news.yahoo.com -

#83.夜櫻船。隅田川。振袖舞孃.. - 小祿- 痞客邦

有了晴空塔相襯,夜船更顯風情… 每次小祿遊東京幾乎不忘淺草!感受江戶下町風情、漫步隅田川畔… 這次來點不一樣的,搭夜櫻船從河面欣賞河岸! 於 alung1011.pixnet.net -

#84.能楽名演集: 隅田川| 誠品線上

能楽名演集: 隅田川:,:誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路,傳遞博雅的溫度,打造全新的文化場域。 於 www.eslite.com -

#85.隅田川-日本東京都的河流 - 華人百科

日語名:隅田川(すみだがわ)日本東京都的河流,于東京都北區的新岩淵水門與荒川分流,註入東京灣。全長23.5km,古稱墨田川、角田川。支流有新河岸川、石神井川、神田 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#86.【東京都淺草】隅田川公園~晴空塔下的櫻花野餐地 - 日本。私 ...

以隅田川為發展核心,當年江戶城外庶民百姓與豪商巨賈群聚於淺草、兩國、深川一帶,相較於武家群聚的山手地區,下町的平常百姓、日常起居、消費娛樂都 ... 於 aliciatseng.net -

#87.THE SHARE HOTELS@遠望晴空塔、隅田川河景第一排、藍瓶 ...

【東京】LYURO東京清澄- THE SHARE HOTELS@遠望晴空塔、隅田川. 這次的出國計畫非常臨時. 機票是在出發不到一個禮拜才訂的,更不用說飯店了! 於 www.kmileshow.com -

#88.隅田川水上巴士- 遊客評語- 不值得…… - Tripadvisor

Tripadvisor提供港區隅田川水上巴士網友評論, 可以進行港區隅田川水上巴士預訂查詢, 諮詢港區隅田川水上巴士價格, 還可以找到港區隅田川水上巴士官網, 港區隅田川水上 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#89.搭船在隅田川晃蕩

搭船在隅田川晃蕩看完時代祭已經趕不及搭上最後一班由淺草到台場的未來型船班,只好換乘一般的船型。雖然,不免有點小遺憾,但遊船的體驗,卻不因此打了折扣。 於 miky1126.pixnet.net -

#90.【東京夜櫻物語】隅田川遊船+淺草日本料理晚餐+千鳥之淵賞櫻 ...

本活動從傍晚出發,您將乘坐賞櫻船欣賞夢幻夜櫻、品味來自淺草老店的江戶風味。首先於淺草享用天婦羅或牛肉鍋晚餐,乘緩緩行進的遊船觀賞隅田川堤邊的夜櫻。 於 www.veltra.com -

#91.隅田川(角田川)|戲碼與角色|歡迎進入能樂的世界

即將出發的隅田川渡船。渡守(船夫)猶豫要不要讓貌似發狂的女性(shite)上船,但船夫聽到女性吟唱和歌悲嘆自己正在尋找遭擄走的孩子,深受感動,終於讓女性上船。 於 www2.ntj.jac.go.jp -

#92.隅田川庭園咖啡-摩卡(紅)(80g) YAHOO!奇摩購物中心 - 大家找 ...

隅田川 庭園咖啡-摩卡(紅)(80g)目前網購只要140元. YAHOO!奇摩購物中心商品編號: 8363937 日本原裝進口獨特水果甜香,口感豐富滑順嚴選咖啡豆,給您高品質的享受簡單沖 ... 於 twcoupon.com -

#93.[東京淺草。賞櫻名所] 隅田公園(櫻花百選)-可以拍到晴空塔 ...

夏季這個地區的隅田川花火大會也是相當有名的,會場就在隅田公園呢! 其實隅田公園走到底也不算多遠,這個賞櫻景點大概可以安排個兩小時就綽綽有餘了, ... 於 ksk.tw -

#94.水上巴士隅田川@ 這是我的部落格 - 隨意窩

隅田川 穿越整個東京繁華市區、最後流入東京灣,長達二十三點五公里的一級河流。從淺草吾妻橋隅田公園搭乘水上巴士遊隅田川,經過十三座橋到台場,然後欣賞彩虹大橋、海濱 ... 於 blog.xuite.net -

#95.隅田川遊船(HOTALUNA)

隅田川 遊船(HOTALUNA) ... 「HOTALUNA」仿照宇宙飛船的外型,在銀色金屬製的流線形船體上,承襲了鷗翼式艙門,船頂設有散步甲板,可在船外觀賞風景。船體後方的玻璃窗還 ... 於 www.chushikokuandtokyo.org -

#96.隅田川日本料理 - Facebook

隅田川 日本料理, 新竹市. 4835 likes. 紀錄一下今天的我. 於 www.facebook.com