一 月到 十 二 月 英文 怎麼 唸的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列地圖、推薦、景點和餐廳等資訊懶人包

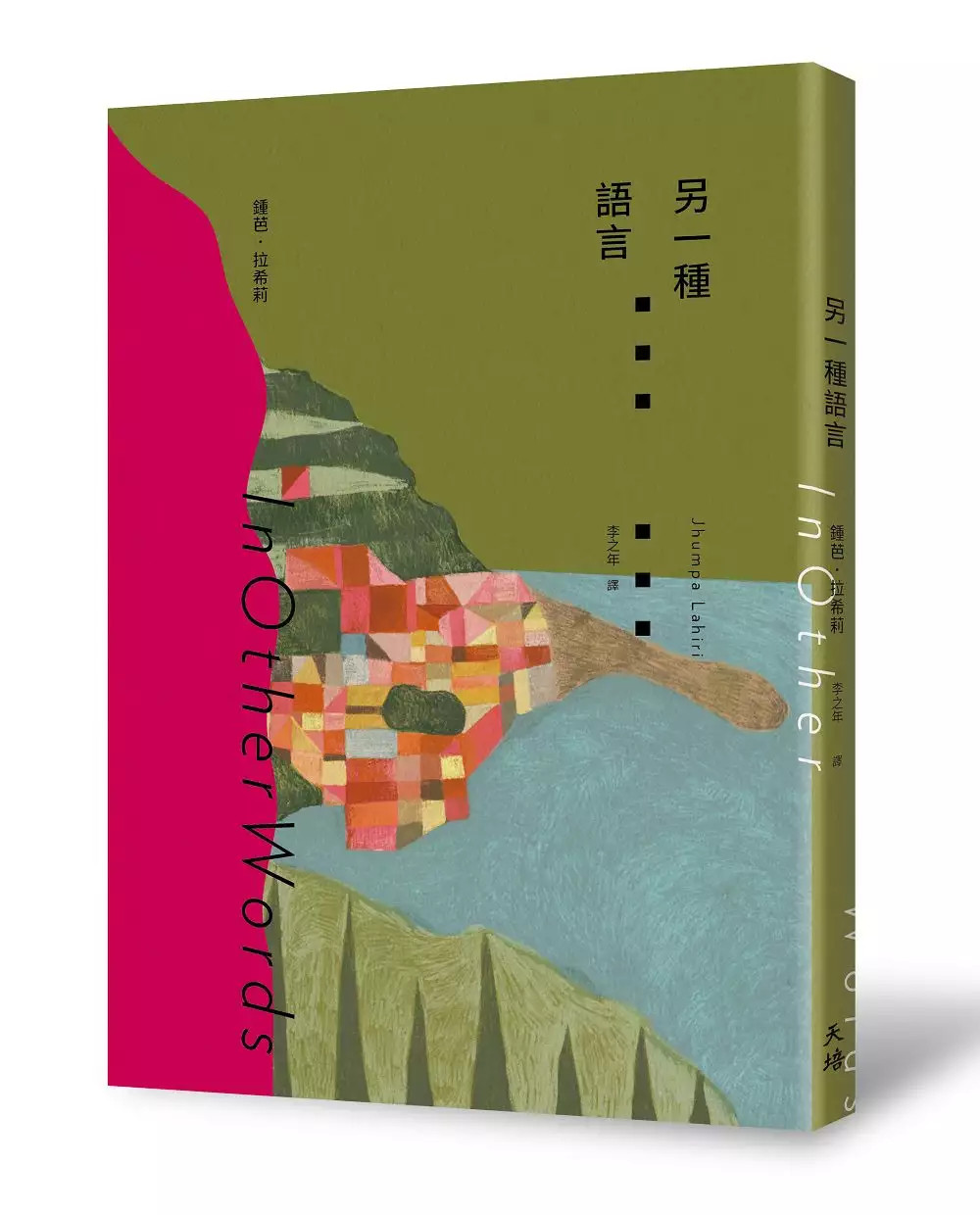

一 月到 十 二 月 英文 怎麼 唸的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鍾芭.拉希莉寫的 另一種語言 和黃婷鈺的 105號公路:泰緬邊境故事都 可以從中找到所需的評價。

另外網站暑假到了!練好英文發音遊學去!也說明:19461688伟德 在【S-dict音字通好書推薦】《The giver》記憶傳承人,你能勝任嗎? 彙整. 2019 年十月 · 2019 ...

這兩本書分別來自天培 和允晨文化所出版 。

國立中興大學 國際政治研究所 廖舜右所指導 賴丁綺的 文化認同與國家形象之軟實力建構:日本動畫的案例分析 (2021),提出一 月到 十 二 月 英文 怎麼 唸關鍵因素是什麼,來自於軟實力、文化認同、國家形象、日本動畫電影。

而第二篇論文建國科技大學 創意生活應用設計研究所 陳乃華、陳若華所指導 唐佩君的 運用文字探勘探討彰化爌肉飯之地方識別與永續經營 (2019),提出因為有 彰化爌肉飯、地方識別、永續經營的重點而找出了 一 月到 十 二 月 英文 怎麼 唸的解答。

最後網站十二月唯美句子精選(一到十二月英文縮寫及中文發音) - 秀美站則補充:十二月 唯美句子精選(一到十二月英文縮寫及中文發音)簡述:十二月不僅是寒冷的一個月,也更是一年中的最後的一個月。下面介紹2019關於十二月的唯美 ...

另一種語言

為了解決一 月到 十 二 月 英文 怎麼 唸 的問題,作者鍾芭.拉希莉 這樣論述:

以另一種語言寫作,象徵著動手拆毀一切,象徵著從零開始。 它來自虛無,每個句子都看似無中生有。 「這是一本旅遊之書,不算是地景遊記,反倒像是心路遊記。講述離鄉背井的歷程、迷失的狀態、探索的心路。講述一段時而刺激、時而累人的旅程。這是段荒謬的旅程,畢竟,旅人從未抵達她的目的地。 這是一本回憶之書,充滿了隱喻。講述尋覓、成功、不斷吃敗仗的點滴。講述童年與成年,講述一段演化、或應説是革命的進程。這是一本關於愛與痛苦的書。講述新的獨立,還有同時出現的新依賴。講述協力合作,也講述孤獨境界。 我認為這本書既優柔,同時也很大膽。是既私密又公開的文本。一方面,它是萌生自我其他著作。主題

終究沒變過:身分認同、疏離、歸屬。但包裝與內容、身體與靈魂,全變了樣。」 本書特色 ★ 普立茲文學獎得主,久未推出新作的鍾芭.拉希莉優美散文新書《另一種語言》,從學習義大利文為起點,帶領讀者橫渡語言之海。 ★ 《另一種語言》收錄兩篇鍾芭.拉希莉以義大利文創作的短篇小說。 ★ 《另一種語言》獲維亞雷吉歐–維西利亞國際獎(Premio Internazionale Viareggio-Versilia)。 ★ 拉希莉的新作品展現了她極高的天賦。——卡勒德‧胡賽尼《追風箏的孩子》作者 名人推薦 ★ 張亦絢(作家)、阿潑(文字工作者)、陳

思宏(作家)、陳榮彬(臺大翻譯碩士學程助理教授)感動推薦 拉希莉的新作品展現了她極高的天賦。——卡勒德‧胡賽尼《追風箏的孩子》作者 對任何一位學習並且嘗試運用陌生語言的人來說,《另一種語言》彷彿是知己,寫出那些泅泳的感受;對那些已無法順暢使用母語、迷失在某種主流/霸權語言裡的族群而言,《另一種語言》也道出了他們的迷失與掙扎。至少我自己就是這樣的人:學習各種外國語言,總是充滿各種碎唸,同時深怕母語(台語)從自己身上流失。 世人習慣以語言畫出國族邊界,卻不知人類既是被動受語言框定,也能主動在某種語言中找到居所。認同、流離與文化語言的關係,一向是社會人文科學研究的核心,語言與存有更是

哲學的命題。這本由南亞裔美國作家以義大利語書寫而成的散文,以文學的方式實踐並拆解那些複雜的理論,而這或許就是「語言」的魅力。——阿潑(文字工作者) 《另一種語言》讓我熱淚盈眶到時時擦眼鏡:太美了!真摯永遠是文學最困難的領域,不只需要有感情,更要有素材與技巧,《另一種語言》是三者兼備的鑽石之書。拉希莉有卡夫卡般的冷眼,表現起來不無徐四金般的小劇風。這既是對癡情最不狂亂的剖析,也是對苦痛絕不走音的歌唱──義大利語、孟加拉語與英語──她似周旋的戀人,如何追求這一位?為何拋棄這一位?懸疑、迷人、充滿愛的哲理;不可思議的日常生活政治細緻,感人肺腑。——張亦絢(作家) 知名美國小說家鍾芭.拉希

莉這本書是記錄她學習義大利文的自傳,也是一本探討跨文化現象的絕妙散文,她的際遇印證了『語言是存在的居所』這句名言:無論學習母語或外語,語言學習都不只是一種學習,也是我們每個人生命的一部分。她用充滿豐沛情感的語言,還有種種精妙的比喻來描繪自己與義大利文的情緣,把這種多情的語言當成情人,學習過程彷彿談戀愛一樣充滿挫折、迷惘、眷戀,時喜時悲,讀來令人手不釋卷。——陳榮彬(台大翻譯碩士學程助理教授) 媒體讚譽: 賞心悅目……最為獨特的自傳。義大利這個國家長達好幾世紀沒有統一的語言,難怪像鍾芭.拉希莉這樣極具聲望的作家會受它啟發,以流亡的概念鋪陳她的散文……《另一種語言》以不同的文風呈現同一位的

作家──以一種新的筆調。──《紐約時報書評》 精彩動人……在這部書名取得十分貼切的回憶錄中,這名普立茲獎得主小說家記述了她努力學習義語、書寫義語的經歷……對拉希莉來說,義大利文是她的第三語──她母親説孟加拉語──她講述了為何自己受義語吸引、習語時遇到的種種困難、為了寫作移居羅馬的經歷……雖然書中也提及單字、文法、發音,拉希莉卻對和義語打交道如何影響她的寫作和身分認同更有興趣。她的回憶錄也充滿了對寫作和語言的評論,句句令人難忘。「我為何而寫?」她問道。「為了探究存在的奧祕。為了親近我身外的一切。」作者坦率自謙地記述了在文字間找尋自我的歷程,十分感人。──《柯克斯評論》 在這部初試啼聲

的袖珍抒情散文集中,普立茲獎得主拉希莉描述她對義大利語的迷戀與進展。有別於也以外語書寫的山謬.貝克特和拉迪米.納博科夫,拉希莉並未直接投身小說。雖然書中亦有短篇故事,但作者的要旨首在訴說自身的故事,她細膩地描述學習語言的經歷……她出乎意料的變形記引人入勝,極富洞察力,讓人見識到語言使人脫胎換骨的力量。──《出版者週刊》 堅定而強烈。──《O,歐普拉雜誌》 優雅......極為真誠、抒情、純粹的感性......是我曾讀過的生命寫作中,最使人浮想聯翩、不矯揉做作、敏銳的作品。──《華盛頓郵報》 在鍾芭.拉希莉筆下的散文與故事,不僅有寫作者難以衡量的洞見,更是自我存在的不證自明。─

─《舊金山紀事報》 成熟之作……拉希莉不負語言大師之名。──《泰晤士報》 讀來心曠神怡。《另一種語言》洋溢著變形的狂喜;開卷便有沉浸無涯學海的美麗心靈陪伴。──《洛杉磯時報》 《另一種語言》異常直率,抒情卻不多愁善感,平淡自若地記述了與一個語言的愛戀,如同奧維德談情說愛的《愛經》……拉希莉毫不害臊地丟出惱人的大哉問,並逐一解答……她的回憶錄細膩描繪換語遊記,堪媲美安東尼.杜爾的《羅馬四季》……」──霍華.諾曼,《華盛頓郵報》 私密、引人入勝……《另一種語言》文風直白、不做作,讀來宛如作者直接和讀者對話……作者記述了成年人學習語言的歷程,嚴謹、鉅細彌遺,簡直有如走火入魔,

這也是本書的核心,正因如此,它才不僅僅是作家的回憶錄而已。拉希莉高明地刻畫了語言習得的歷程,比大多數人更賣力,也將自己推得更遠。──克莉絲汀娜.湯普森,《波士頓環球報》 拉希莉是精通語言的大師。《另一種語言》是她和義語墜入愛河的故事,字裡行間洋溢著熱情。她對新語言忠誠到拒絕親手將作品譯成英文……作家默默成長──是擺脫完美主義束縛的解放,也是對一段新開始的沉思。──莎拉.貝格利,《時代雜誌》 像拉希莉這樣成功的作家,以後天習得的語言出版新作,是需要勇氣的……她藉此變身成另一個作家──在她眼中自己行文生澀、不為人知,也才得以自由恣意……然而她明白,作家不可能真正怡然自得地徜徉語言中……

書寫總是姍姍來遲,總是在後頭追趕,總是落後,打亂才剛理清的頭緒。書寫瞬息萬變、多采多姿,也揭露了語言本身的躁動。──克莉絲丁.斯莫伍德,《哈潑雜誌》

一 月到 十 二 月 英文 怎麼 唸進入發燒排行的影片

三份關於香港的絕密文件原文﹕

https://youtu.be/SUF4fdQ77_w

路德在這個視頻把很多頁顯示出來,並逐字唸出來,可參考。

(不知鄭國強的附圖是不是這裏來的。網友如有這十多頁的完整文字版,祈請留言通知,同大家分享。)

台灣記者鄭國強2019年2月報導﹕

https://www.cmmedia.com.tw/home/artic...

三份文件 郭文貴揭千名解放軍趁夜入港逮捕肖建華等百人真相

(附圖)

郭文貴在春晚期間揭露中共機密文件,顯示有計畫性的控制香港金融、能源、司法系統。(攝影/ 鄭國強)

「把香港變成一國一制,這個文件看到,少數共產黨員透過秘密警察、間諜、國家安全部進入香港體系,從最高層奪取香港的自由,監管香港。」前白宮首席策略師班農(Steve Bannon)4日晚看完三份中共密件後感到震驚。郭文貴則說「可以看到共產黨如何打破當年與英國簽下的合約、威脅香港人民的安全和經濟利益。」

被中國通緝的富商郭文貴,4日晚大爆料時展示三份文件,分別是中國國家安全委員會辦公室發出的第32號文件,香港中聯辦的第92號文件及第39號文件,內容涉及赴港秘密執法、強化控制香港企業、控制司法系統,設立黨支部以及讓親共人士進入香港政府工作。

(附圖)

2017年中國國安委辦公室發出2頁的92號文件主要是關於中國司法人員潛入香港秘密非法抓人的指導。(圖片來源/ 翻攝自路德社頻道)

2017年中國國安委辦公室發出2頁的92號文件主要是關於中國司法人員潛入香港秘密執法的指導。內容提及「與香港、澳門政府溝通工作,以法責令其按照我方的方式、方法和要求優化其各自所屬的出入境管理系統,能識別我方赴港澳地區秘密安全執法人員使用的特殊識別證…能自動忽略其面部及指紋等生物訊息自動匹配操作後直接放行…」

千名解放軍入港,逮捕肖建華等百人

「這個文件說明了共產黨到香港去抓人、綁架人根本不會留下任何出入境證據,所以肖建華被綁架回國內時,香港政府說沒有查出來啊,就說肖自動回去的,全人類沒有像香港政府那麼卑鄙可恥、墮落的那麼快的。」郭文貴說。

他驚爆,4年前,約莫在2月4日前後晚上將近11點,中國「明天系」掌門人肖建華坐在四季酒店公寓椅子上,被中共人員打了針,呈半暈眩狀態,上百個特警把他帶回中國境內「那天晚上在香港抓了上百個人,沒有幾千個解放軍進到香港怎麼辦得到?那天晚上香港警察、政府全睡著了,官員全部都不在了。」

(附圖)

第32號文件揭露中共干預香港司法的內容,跨境逮捕對所謂對「國家安全」有危害者。(圖片來源/ 翻攝自路德社頻道)

因此,郭文貴抨擊這個文件說,「你既然認為香港已經是你的,為什麼要秘密執法?幹嘛什麼都要不留痕跡呢?你就光明正大執法啊,寫這些是因為準備要幹壞事,香港人民感受到了這種卑鄙、可恥種威脅了嗎?」

第32號文件是由國安委辦公室發給香港、澳門中聯辦的公文,主旨是「為進一步打擊潛伏在香港地區的境外敵對勢力…」要求以「中華人民共和國國家安全法」的精神,特別針對2014年928參加黃色雨傘占中的民主人士進行打擊,如果遇到不合作的香港司法人員,就將其調離現職。

針對占中人士逮捕,對不配合司法人員調職

文中特別提到利用現任香港特首林鄭月娥為行政首長的契機,來完成交辦工作,郭文貴說這證明了林鄭月娥為中共工作,當年曾蔭權不聽共產黨的話就被抹黑,而且「對王岐山和海航的爆料,有些人講共產黨玩范冰冰,算不算危害重大國家安全?」、「參加928占中運動的全部都抓,這共產黨多黑暗啊。」

(附圖)

第92號文件前3頁強調幫助中資企業在港「融入當地」、「加強黨對中資企業領導」。(圖片來源/ 翻攝自路德社頻道)

第三份39號文件長達11頁,內容更為廣泛,前3頁強調幫助中資企業在港「融入當地」、「加強黨對中資企業領導」,在第4頁第6點有提到,目標是到2025年香港回歸中國25周年之際,中資企業履行言商言政雙重職責的能力明顯提高,郭文貴說,「這就是我說過的商政雙軌制,在香港言商必先言政。」

39號文件前面主要是談如何滲透、控制港資企業,包括成立黨支部,和中資多合作,例如第4頁第6點提到各種領域,例如下方提到在教育、媒體、法律、會計等服務業,要支持駐港中資企業透過合資、合作等方式培育一批能夠「為我所用的專業機構和人士,擴大專業影響力。」

(附圖)

第4頁第6點提到要支持駐港中資企業透過合資、合作等方式培育一批能夠「為我所用的專業機構和人士,擴大專業影響力。」(圖片來源/ 翻攝自路德社頻道)

人民幣國際化,目的是騙取美元

第6到8頁強調對香港金融系統的控制,以及推廣人民幣國際化,例如第12點中強調,國家主權財富基金、外匯儲蓄基金資產配置業務,優先給在港的中資金融機構辦理,支持中資金融機構參與香港股票託管業務,以及擴大在電力、基礎設施、天然氣、交通事業上的投資。

「人民幣國際化,就是拿假幣換真錢,因為美國不知道到2018年為止,中國印了29萬億美元的鈔票,通過香港人民幣國際化,讓美國人給他打工,當他奴隸。」郭文貴還說「港幣掛勾美元,就是要把班農先生這些人的錢全騙走。」

(附圖)

第6到8頁強調對香港金融系統的控制,以及推廣人民幣國際化,郭文貴的解讀其目的是拿過度發行的假鈔人民幣來騙取真鈔美元。(圖片來源/ 翻攝自路德社頻道)

郭文貴說,穩固擴大香港離岸人民幣業務,支持中資金融機構參與股票市場託管業務,「說白了,就是在香港搞影子銀行,就是騙美國人,穩定有序的推動人民幣國際化,通過滬港通,核心目標,就是把香港變成洗錢的中心。」

該份文件的第9到11頁,大意就是強力發展在港基本黨員,網羅優秀港人加入共產黨,第15點開宗明義提到「有計畫、有步驟、有管理的將部分素質好、適合長期留港工作、符合條件的內派骨幹轉為香港永久居民,長期扎根香港…,」還提到要讓能與共產黨合作的人進入香港政府工作。

讓認同共黨理念者,進入香港政府卡位

「通過香港的簽證制度、自由港制度、香港的永久護照,共產黨的人可以隨時來美國。」郭文貴說,這樣實施以後,中國大量的派出去間諜都是香港身份,同時理念與中共相合,也鼓勵傾共者進入特區政府結構,讓政府都變成被掌控的組織,這些目標都不是針對香港,而是針對美國。

(附圖)

第92號文件最後幾頁目標強力發展在港基本黨員,網羅優秀港人加入共產黨,讓以後派出去的間諜都拿香港護照。(圖片來源/ 翻攝自路德社頻道)

他痛罵中國說,「幾十年前,香港幾百萬人偷偷摸摸給中國養分、技術、金錢,像草原中的孤狼,我們聽著香港的歌,穿著港製的衣服,接受香港的文化,今天你有錢了,就把香港老百姓當成豬狗來威脅。」

---------------------

鄭國強報導「2019文貴看春晚」的其他部份﹕

https://www.cmmedia.com.tw/home/artic...

郭文貴揭機密文件 共產黨最擔心小英否定九二共識致統一無望

https://tag.analysis.tw/news/cmmedia/...

郭文貴將揭達賴遭中共陷害及中國謀害金正恩內幕

------------------------

本輯[粵語郭文貴28B]的資料來源﹕

以下整體「2019文贵看春晚」之5的前半

..............

情、理、爆料、和反共計劃並重的(五小時)除夕晚會

(普通話、英語原聲帶視頻 + 中英文字幕)

2019文贵看春晚1 杨澜找钥匙,凯琳谈人生观,班农先生在推广平民主义运动

https://youtu.be/XqmFL9B6gZg (39分鐘)

2019文贵看春晚2 香港已经被沦陷

https://youtu.be/lUDy9a9BUag (21分鐘)

2019文贵看春晚3 采访达赖喇嘛

https://youtu.be/kL3EPM9-6WQ (59分鐘)

2019文贵看春晚4 孟建柱要干掉达赖喇嘛,共产党信奉马列邪教抢夺百姓财产及的宗教信仰及人权的自由

https://youtu.be/kL3EPM9-6WQ (44分鐘)

2019文贵看春晚5 香港台湾被威胁被蓝金黄

https://youtu.be/tm2fQoYM1Xo (29分鐘)

2019文贵看春晚6 金正恩被共产党当作筹码,JHO LOW在马来西亚拥有大量资产和势力,背后有孟建柱亲爹的支持

https://youtu.be/2o_7DjeNxik (26分鐘)

2019文贵看春晚7 凯琳,班农展望未来,央视春晚是对14亿百姓的洗脑犯罪,共产党是制造仇恨的源泉

https://youtu.be/rVttfQq9GSU (18分鐘)

2019文贵看春晚8 郭文贵:只有灭掉共产党中国才会有自由,公平,法治,14亿人民不应该成为几个人的奴隶

https://youtu.be/YLKZU7ewJ90 (11分鐘)

2019文贵看春晚9 在中国消失的五百人上千万亿的财产都哪去了,班农说王岐山就是个魔鬼。

https://youtu.be/lB486iub-9c (24分鐘)

2019文贵看春晚10 人民群众是不是我们的敌人呢?现在这个国家就是被几个大流氓给绑架了。

https://youtu.be/HtZSbF9HaBc (19分鐘)

2019文贵看春晚11 法治基金的启动是灭共的倒计时,用法治基金依法灭共!文贵,班农,凯琳为中国人民祈祷祝福!

https://youtu.be/He36JRbhVts (18分鐘)

文化認同與國家形象之軟實力建構:日本動畫的案例分析

為了解決一 月到 十 二 月 英文 怎麼 唸 的問題,作者賴丁綺 這樣論述:

近年因網路資訊發達及傳遞的迅速,國與國之間的交流距離縮減且更為緊密,而軟實力的地位越受重視,日本在軟實力的發揮相較起硬實力影響更大。本文特別以相對接受度更高的日本動畫電影,來探討日本文化認同與國家形象之塑造,藉由日本國內及全球高票房的日本動畫電影,以深度訪談形式對這些動畫的文化要素及國家印象累積評比,同時採個案分析及比較分析等方式歸納,探討日本動畫電影是以潛移默化中建構出文化認同及國家形象。研究發現有三個:首先,軟實力與日本動畫電影的關聯性甚高;其次,文化認同在日本動畫電影中容易聚焦;再者,國家形象相較於文化認同比較模糊。

105號公路:泰緬邊境故事

為了解決一 月到 十 二 月 英文 怎麼 唸 的問題,作者黃婷鈺 這樣論述:

真心真情,獻給相遇的每一個人 在泰緬邊境的日子裡,從國際志工到國際人道援助工作者的身分,譜出了自己從年輕的熱情想像與實踐,接踵而來的迷惘到崩潰,而後站起的心路歷程。它聚焦了所謂幫助與被幫助的真實生活場景,給我跌倒、受傷、成長的機會。 此書一如我的十年告白,青春的瘋癲吶喊,回聲襯著足跡,不僅僅散落在後來讀書、旅居的古老歐洲大陸中;也同樣遊蕩蔓延在泰緬邊境105號公路上。 某種程度上,自己這些年,也成為如書中恆長的移動之人。對我來說,這本書,是對在泰緬邊境生活的某種句點,與再出發。在泰緬邊境、東南亞、歐洲、故鄉台灣的往返之間,和我相遇的人們,是有了你們每一位慷慨的分享人生,才得以

有了現在的我。——黃婷鈺 名人推薦 謝一麟/三餘書店負責人 賴樹盛/作家,台北海外和平服務團駐泰領隊 褚士瑩/作家 郭力昕/作家,教授 張翠容/亞洲資深戰地記者,作家 張瓊齡/作家,資深NGO獨立工作者 林世煜/作家,資深人權工作者 吳逸驊/台灣新聞攝影研究會理事長,資深攝影師 (依姓氏筆劃)感動推薦 公路橫跨了邊境,也拉近人的距離,《105號公路》是人道救援者Yvonne的真實世界。——吳逸驊 讀了這本《105號公路》之後,你也會想參加每年暑假的「泰緬邊境公益旅行團」,並且像我這樣,把心留在那裡。——林世煜 這曾是Yvonne活過的一

段人生,就在你閱讀著的此時此刻,她早已卸下重擔,悄悄地向下一段人生走去。——張瓊齡 如果你對於探索不一樣世界有著渴望,如果你喜歡去認識各樣的人們,如果你願意去理解世界的多版本。如果你知道自己是什麼的人,或不希望成為什麼的人,那麼你應該已經有了自己的答案。——賴樹盛 作者簡介 黃婷鈺(Yvonne Huang) 大學畢業至泰緬邊境參與人道援助發展工作至今。帶著邊境人們眼睛與手中相機,往返邊境、歐洲和台灣,關注難民與流動人們,也好奇看世界。英國倫敦政經學院社會人類學碩士畢,倫敦大學亞非學院發展研究博士候選人。曾任台北海外和平服務團駐泰國緬甸難民教育負責人,期間獲頒青舵獎。喜歡簡單

生活,除了生活的寫作慣性;現階段正用影像紀錄邊境百態,描繪人們自立故事,探索實踐社會性營運的可能。 推薦序 一 把心留在那裡 林世煜 推薦序 二 一本獻給媽媽的情書 張瓊齡 推薦序 三 勇敢追尋心中答案,成為一個有故事的人 賴樹盛 推薦序 四 生命如何活的美麗而燦爛 郭力昕 推薦序 五 人生是一篇六級分的作文 褚士瑩 自序 卷一 青芒果樹千里飄香 清晨離家 克倫快樂水 邊境漫遊 帕恰拉 天空藍 留下了什麼 卷二 猛然墜落,離奇的青春吶喊 前線人道援助工作者 不是天使墜落人間 難民營的遺書 擁抱唯一 叛軍游擊隊迎面而來 別害怕失去

僧侶喬治 卷三 邊陲中心,遙望故鄉的眼睛 路口人生 歐洲飲高粱,他鄉是故鄉 陰天彩虹 你就像我們一樣 隱於市的歸屬感 零度脫衣跳火 卷四 重新來過的生命,跨界翩然起舞 手織品牌 CHIMMUWA 遠走美國的難民 十年告白 勿忘影中人 何來邊界之有 推薦序一 把心留在那裡 ⊙林世煜(作家,資深人權工作者) 那是一片樹林間的草坡,幾個小朋友,和揹著嬰孩的媽媽,對著我們笑。草坡邊上一幢高腳屋。屋下泥地有雞、狗和豬。遠處還有兩間草房,是洗澡上廁所的地方。 我向來未雨綢繆。隨眾人脫鞋爬上高腳屋的竹梯,心裡揣測我的夜半行程。這趟泰緬邊境之旅,是長達三年數度手術的

療程之後,第一次離家遠行。這一夜,在這個山林深處沒有自來水和電力的卡倫Karen人家,當我那個容量不大的人造膀胱和力道有限的人工括約肌不堪負荷的時候,該怎麼辦呢? 泰北山區緯度低,但有些高度,夜是涼的。晚餐前沖了冷水澡,就有些瑟縮。入夜,主人點起燭火,大家席地坐下用餐。米是女主人黃昏時分在屋子底下新搗的,她還帶著小朋友去採了好大一隻深綠色的竹筍。筍和湯和蔬菜都十分甘美,自釀的米酒也很帶勁,有人喝得都上臉了。山村多半早睡,我們魚貫而入,排排就臥在各色被鋪上。我挑了門邊的希位,把眼鏡和小手電筒放在枕邊。 夜裡下雨了。睡得不安穩,滴滴答答,格外令人尿急。於是躡手躡腳爬起來,摸索著開門走下

竹梯。眾人鞋子都脫在梯子底下,那些狗兒雞仔來來去去,鞋子散成一片。我亂踩著站穩腳步,驚動了幾隻小雞,四周漆黑無光,只有雨聲密密。 白日裡的沙盤推演都用不上了。烏漆麻黑下著雨又一路滑溜,算了吧。我就站在梯子口,踩在不知哪位的鞋子裡,對著睡眼惺忪的小雞們尿了起來。躺回鋪位之後,我心裡想,能夠靠人造膀胱和人工括約肌,平安度過這個沒水沒電又冷又雨的卡倫之夜,我後半生的存活力經得起考驗。 天亮以後,就沒有那麼確定了。過一夜是一回事,待幾天是一回事,如果是沒有盡頭,沒有選擇,沒有機會,卻又有些遙遠的憧憬,那會如何呢。這趟泰緬邊境之旅,有幾次在告辭的時刻,見不到那熱情接待我們的人。我直覺的想像她

們因為不能一起離去,只得避開,暗自神傷。而那一次,我們在美拉難民營外面的小店鋪停了一陣,騎樓走廊上坐著的人們,甚至自始至終沒有表情。 我不知道能說什麼。但Yvonne記下了一名難民女孩的話,「Yvonne,我是一個難民哪,妳知道什麼是難民,妳已經比好多外面的人都知道什麼是難民了。但是,妳還是不知道的。」 以人的有限面對處境的無限,實在令人難以負荷。特別是在移工學校面對那些幼童無憂無慮的笑容時,最百感交集。那一張一張塗著白粉,眼珠晶亮靈動的臉孔,以全然歡喜亳無保留的信賴的看著你,你心中滿漲柔情,卻暗暗明白不可能以一座玫瑰園的許諾來回應他們的純愛,那真是情何以堪。 我跟Yvonn

e說,十分想念她照片中那些臉上塗著白粉的小孩,也想念美索的P'watit,和Pong,Sam,Kevin和良恕女士。還有Boarderline和Chimmuwa。讀了這本《105號公路》之後,你也會想參加每年暑假的「泰緬邊境公益旅行團」,並且像我這樣,把心留在那裡。 推薦序二 一本獻給媽媽的情書 ⊙張瓊齡(資深NGO 獨立工作者,專欄作家,自二○○四年從事國內外公益旅行至今) 泰緬邊境或許是台灣人最熟知、最多台灣人去過、得以與難民營最靠近的所在,也因此,任何要書寫關於泰緬邊境故事的人,會受到最多的檢視與必然的自我折磨。 對於Yvonne 來說,這是一本很難下筆的書,卻也是一本

不可能不寫的書。 要是,懂她、向來支持她、無話不談的媽媽還在,她就只要承歡膝下、絮絮叨叨,用半輩子的歲月,斷斷續續、沒頭沒腦、閒聊扯淡地說給媽媽聽聽,就好。 一場意外,奪走摯愛的媽媽,Yvonne 的人生,亂了。 我自己跟媽媽的關係長期緊張,即使如此,也假想過萬一媽媽真要是不在了,恐怕身上還是會有某個部分永遠地隨之而去。我著實難以想像,感情濃密的母女,一旦失去了對方,個人的小世界如何能繼續運轉? 原本該是Yvonne 講給媽媽的私密話語,因此只能硬生生地轉成文字符號,成為你手上、帶著溫度的這本書。 這是Yvonne 流著淚、熬著夜、顫抖著雙手、停停寫寫,或許不夠滿

意但終究不得不歇手的一本書,縱然,談的是泰緬邊境的工作與生活、年輕歲月的黃金十年,若不是把它當成獻給媽媽的情書,恐怕難以一鼓作氣。 Yvonne 摯愛的媽媽無緣親自閱讀這本情書,但是,許許多多的媽媽們還來得及讀。 倘若,你本人也想如Yvonne 般,透過遠行、透過與他人的生命交會、透過與當地人和組織一起為著原本不相干卻又相遇的生命、做點什麼都好,卻又難以跟媽媽說明白的話,那麼,唸唸這本書給媽媽聽吧!先不急著說服。 它源出於如同和媽媽間私密話語般的日記,定能觸碰到媽媽心頭最柔軟的地方。 倘若,你本人正好就是那個憂心忡忡的媽媽,想放手讓孩子飛,卻又放不下自己的牽掛,那麼,請

讀讀這本書吧! 你將會看到一個心思纖細但堅強獨立的女孩,即使在被迫失去媽媽的呵護與關照,終究還是勇敢地邁向更廣大的世界、更勇敢地活出媽媽所不能及的生命廣度與向度。孩子遠比媽媽想像得更有勇氣、更有力量。 這曾是Yvonne 活過的一段人生,就在你閱讀著的此時此刻,她早已卸下重擔,悄悄地向下一段人生走去。 推薦序三 勇敢追尋心中答案,成為一個有故事的人 ⊙賴樹盛(《邊境漂流》作者,曾任職於台北海外和平服務團駐泰領隊。) 常被人問起。 國際發展研究所畢業後,是否不容易找到工作?若參加國際志工,將來能否在國際組織工作,幫助有需要的人們?海外人道援助工作能不能做為一生志業呢?

記得我總微笑回應。 如果你對於探索不一樣世界有著渴望,如果你喜歡去認識各樣的人們,如果你願意去理解世界的多版本。如果你知道自己是什麼的人,或不希望成為什麼的人,那麼你應該已經有了自己的答案。 記得十年前,在某個援外工作研討會結束後,甫自政大外交系畢業的婷鈺,主動走近詢問起,希望申請前往泰緬邊境志工服務,實地瞭解NGO( 非政府組織) 援助工作。 我回覆說,如果妳接受僅有幾千元台幣的生活津貼,如果你這一年先到社區學校教小朋友英文,如果你的家人也全然支持妳的決定,那麼很歡迎妳來看看,我們在邊境的生活。 「我能成為一個援助發展工作者嗎?」這是當時她沒有提問的,而我也不

急著回應。因為,我們彼此都明白,第一線援助發展工作的真實樣貌,僅能依靠自己踏上旅途去尋找。 在泰緬邊境,克倫語、英語、泰語、緬語是每日交錯運用的語言,多元族群身分更令初到者難以辨識。第一年裡,騎著工作隊的腳踏車或打檔機車,前往泰國公立小學及緬甸移工小學,認真教導著孩子們讀書習字。坦白說,這樣的日子不具浪漫想像,有的僅是真實恬淡。 婷鈺像個海綿似的,遊走街道巷弄,記錄所見所聞,牙牙學語般主動學起緬語和泰語。雖習於安靜的感受著周遭一切,又能敞開心貼近每個人。如同她用相機所記錄下的影像,讓人明白她所觸及的視野,及心中傳遞的良善,正如大夥所認識的她,滿溢著清澈、誠摯、溫暖。 觀察敏銳

的她,逐漸也看見了,成千上萬難民、移工、流亡者,被迫棲身難民營內外,無助流離界河兩岸。對岸的戰火殺戮,始終烙印在每位流離者身上,難以抹滅。巷弄裡、鄉野間、甚至辦公室庭院,無數緬甸失學貧童,為生存而掙扎的瘦小身影,無法視而不見。 一年志工生活轉眼即逝,初衷讓她決定留了下來,這段貼近他人苦難的旅程,才將真正開展。僅有每月兩萬多塊薪資,沒有福利津貼,沒有親友身旁依靠,看不見明確的未來,但感染自難民朋友的堅毅,始終鼓舞了她,勇敢前行。 她在書本裡提及,有回到訪難民營友人家,接過對方遞來的水一飲而盡後,朋友的祖父母竟因此笑了起來。友人解釋起,你知道不少外國援助工作者,不喝營內的水,不吃我們的

食物嗎?當天,她受邀席地而坐,手抓著辣椒拌飯,開懷享用。 從國際志工到人道援助工作者,從外來者成為共事夥伴,彼此信任關係的建立,成了進入田野的第一項課題,毋須刻意也難以刻意營造,那是形成於舉手投足間的同理、手抓辣椒飯的自在、夥伴們真摯的接納,及分享承擔酸楚的毅然。 後續四年邊境歲月裡,婷鈺四處奔走主動募集經費,全然投入和社區、和學校、和夥伴一同改善教育環境。面對當時幾乎一無所有,數十所由草棚蓆子搭建出的「學校」,龐大無盡的需求,杯水車薪的資源,力不從心的自責,讓穿梭於邊陲角落的她,陷入無力感與堅持下去的情緒來回拉扯。感同身受過了頭,貼近他人的苦難,光亮溫暖彼此時,卻讓自己也灼了傷。

承載人道援助背負的重量,省思發展本質的倫理思辨,探究援助倒底滿足了誰的需求。 田野場域的幫助或被幫助,唯有援助者放下了姿態,權力關係有了鬆動,學習了傾聽和省思,才得以逐步催化出當地自助的能量。 書頁裡用心記錄著,守護著孩童們的年輕校長西西麗亞、髒亂垃圾場旁卻有著最美麗名字的藍天小學、領著她跨越邊境進入戰區的微笑先生、曾是四處躲藏非法偷渡客的夥伴喬治、為了家人接受美國難民庇護情同姊妹的波芙什︙,陪伴她體悟了真摯可貴的生命意涵。 從台北出走,在泰緬服務,續行英倫進修,雖歷經母親驟逝的噩耗,婷鈺沒讓傷痛吞噬了一切。如今,她依然帶著邊境給予的祝福,持續往返於三地,實踐一路走來的初衷

。 她寫下,「遊走在邊境的人,每個人的背後,都有個故事。」 有了故事,才有了能量;有了能量,才懂得了愛與勇氣。 推薦序四 生命如何活的美麗而燦爛 ⊙郭力昕(作家,教授) 翻讀黃婷鈺的書稿,我馬上被她的第一篇文章〈清晨離家〉所吸引。因為無法認同台灣學校教育和社會體制對年輕人的規訓與制約,大學剛畢業的婷鈺,毫不猶豫的離開這島嶼,前往泰緬邊境,探索世界和自己,一待就是四年多。在年輕世代的生活普遍過於舒適方便、生命經驗過於同質、許多人仍只能在「小旅行」裡重複印證溫馨小確幸的台灣社會裡,看到婷鈺無法預測、不計功利、義無反顧的旅行與生活實踐,立刻讓我開眼、興奮、敬佩。 年輕人

這種規劃生命和追求生活的方式,在其他許多物質富裕的國家,相對地比較常見。很多西方的大學生,畢業前後一件重要的生命規劃,是花個一年半載,以儉樸省錢的方式,在世界先走一圈,體驗不一樣的生活與文化,讓這樣的體驗映照出自己是誰,未來要做些什麼。而台灣多數的大學生,畢業後幾個月內沒找到一份工作,卻有如什麼奇恥大辱般的不敢出門見人!婷鈺勇敢活出自己的決心與氣魄,一直是我鼓勵年輕學生的事情,就算不能跑到泰緬邊境這樣的地方生活、工作,也得試著從島嶼的自我封閉與過度安定中「脫困」。可是,敢於如此對待自己生命的青年,比例上仍然相當之少。多數人還是急於快速取得「安定」,好像那是人生的終極目標,對與幸福的唯一想像。

坦白說,閱讀婷鈺的生命體驗,我在佩服之餘,也升起無盡的羨慕,其中還帶有感嘆,甚至一絲酸楚。我自忖也應該是個有興趣探索未知經驗與寬闊世界的人,但是在我成長的年代裡,既缺乏這種生活方式的參照,又被父母過度保護,而幾乎整個失去了實踐不一樣生活方式的勇氣或想像力。我一樣落入某種乖孩子的「安全模式」,在可預期的既定軌道裡循序前行,直到很晚才逐漸在精神上或生活態度上,點滴地力圖自我解放。如果在青少年時期,我能讀到一本類似婷鈺這樣的書寫,也許我的生命軌跡會整個改變,很可能會嘗試走一條更不一樣的路。我被婷鈺書中引述艾略特的那句話深深打動:「只有那冒險走得過遠的人們會知道,一個人,能走多遠。」 婷鈺

在過去的十年裡,從泰緬邊境這樣的世界邊陲,繼而一腳走進自詡世界中心的英國倫敦。她在物資匱乏、戰亂頻仍、人身安全總處於不確定狀態的環境裡,通過服務當地流離者的工作,思考著各種經驗與觀察,包括西方殖民者與帝國主義者帶給非西方國家的無盡災難。然後,婷鈺來到英國殖民管理與研究的其中兩大重鎮LSE(倫敦政經學院)與SOAS(倫敦大學亞非學院)唸研究所,以「其人之道」反思「其人之惡」。而無論在世界的邊陲或世界的中心,婷鈺勤於體驗生活、擁抱生命的熱情,絲毫不減,也總是保持一種非常開放、不帶預設偏見的在地生活態度。 從泰緬邊境到英國倫敦,婷鈺書寫一段又一段的故事。她的文字清爽俐落,簡潔流暢,故事鮮活引人

入勝之際,反省與批判的觀點也充塞其中。無論對前來邊境的台灣短期志工團、帶給當地人更多麻煩的批評,或者對國際援助組織、新自由主義式「發展」低度開發社會的反思,婷鈺的書寫,說明了她的旅行與生活體驗,絕非只是三毛式流浪他鄉的浪漫探險,或者一種犧牲奉獻的行腳精神而已。婷鈺能在細微生活經驗中,觀看、分析複雜的問題,而且這些嚴肅的議題與觀察,能夠與她美好細膩的感性文字書寫,融合並置無間。這是婷鈺的書寫魅力。 在這些文字裡,婷鈺不斷地省思自己與他人,「我」與「我們」,流離、移動與認同,和生命與存在的真諦。最後一篇文字裡,婷鈺以「一份生而為己,也為他人的存在感」這樣的自我期許,鼓勵我們打破「邊界」的概念

。她書寫中自然流露的真誠打動了我,讓我深刻認識到,人們對他人的自我區隔,與自我隔離於真實豐富的生活實踐與生命體驗,是一種何等的愚昧,與對生命的糟蹋。聽婷鈺說,她曾經在大學時選修過我的一門通識課。我臉紅的提這事,當然完全不在炫耀――婷鈺今日的傑出與獨特,與我毫無關係。我也不只是沾光,而是非常快樂的發現,十多年之後,我已經可以轉過來,從我的學生身上,得到對生命的深刻學習與啟發。這真是喜悅的事。 推薦序五 人生是一篇六級分的作文 ⊙褚士瑩(作家) 每年時候到了,我總會在泰緬的邊城梅索為移工學校的年輕人上課。課程的內容,是關於世界銀行以及亞洲開發銀行等國際金融機構,在緬甸境內的貸款跟投資計

劃,我想要這些學生知道他們身為公民的權利,回故鄉以後他們可以扮演起監督者的責任。過去的緬甸難民,只有無限期等待著被另一個國家接收,未來的新家可能是美國,可能是日本、挪威,拿到外國護照,重新開始遲到的彩色人生。 但這幾年以來,緬甸難民的臉孔已經有了很大的改變,很多來接受我訓練課程的難民,他們其實只是在自己的國家無法順利接受教育,來到邊境將緬甸高中的同等學力資格考過之後,申請各種獎學金,留在泰國或是到英國、美國等其他國家當留學生,大學念完以後,他們並沒有長留在國外的打算,而是一心想著要回緬甸故鄉去好好貢獻一番的。實際上,我的確在緬甸上山下海的時候,在當地NGO工作者中,開始看到幾張熟悉的臉孔

,隔了幾年長大了、成熟了,他們也履行當年對自己的諾言,從海外結束難民的身份,回到當年急著逃離的故鄉,幫助同胞,也幫助自己,而不是將社區工作留給像我這樣的外國人來做。 每當這種時候,我看著這些在難民營裡長大的年輕人,他們的人生如果寫成學力測驗的作文,那麼肯定是六級分。 我不知道黃婷鈺從小在作文課裡,有沒有寫過長大後想到泰緬邊境去工作,或是有沒有想到有朝一日緬甸海外難民會是她的生命當中很重要的一群人,但是我知道,雖然小時候的作文裡我寫過想當農夫的憧憬,卻從來沒有想過會是到緬甸高地去當農夫,然後一步一步,變成在世界各地訓練、組織緬甸公民團體的社會運動工作者。我從來沒有想到我會變成這樣的人

,有朝一日做著這樣的工作,但是我不但一點也不後悔,而且充滿感謝。 如果我猜的不錯的話,黃婷鈺也是這樣的。 雖然我們並不是從學生時代,就一直知道自己的天命要做的工作,但是我在進入NGO發展領域之前,我隱約知道這決定有點像選擇出家,一旦決定剃光了頭就不該回頭,所以一定要準備好。 很多人一輩子都在準備,但從來沒有準備好的時候,我很擔心自己也變成這樣的人,所以我給了自己一個期限—三十歲生日。三十歲一到,就要義無反顧的走入NGO的道路了,在這之前,我有三件事情一定要先做到: 我要有NGO的專業學識。要有一般NGO人欠缺的經營跟管理經驗。還要在財務上寬裕不拮据。 為了達成第一點,我

克服對念書還有美國的厭惡,進哈佛大學的甘迺迪政府學院,去學習公共政策,分組時選了國際NGO的管理,同時開始在國際發展中心教授的介紹下,從波士頓當地的新英格蘭水族館,還有幾個美國境內的印地安部落開始,進行社區發展的計畫案,這是我「練功」的階段。 第二點就比較難了,因為生長在一個公務人員的家庭,全家沒有人知道怎麼做生意賺錢,為了得到管理跟經營的經驗,我克服對賺錢的排斥,進了美國科技業的上市公司,從項目管理開始做起,逐漸接觸到客戶服務跟管理經營,利用每六個月到一個不同的國家、城市開設新分公司的機會,練習怎麼在最短的期間內,知道要花多少錢跟資源,才能建立一支優秀的團隊,學會成本的概念,還有管理的

技術跟用人的藝術。 第三點,沒想到比第二點更加困難,因為我完全無法預估一旦轉入NGO的領域, 是否能夠賺取足夠的生活費,所以從決定轉業的幾年前開始,就從波士頓高級的住宅區,搬到郊外廉價的老房子跟人分租合住,原本兩台車也賣了一台,連加油都挑便宜的加油站,每周外食的次數也減少,把省下來的錢都攢下來,預計轉業後的頭兩年,為了要以新人的姿態,證明我的誠意跟能力,就算在NGO組織兩年不拿薪水,純做義工,也要能夠咬牙在財務上支撐下來,千萬不能為了錢而陣亡! 而且不只自己夠用就好,還要能夠把要給父母每個月的零用錢,也都預先存好,畢竟三十歲了才讓父母開始擔心孩子會不會餓死,似乎有點殘忍,所以無論進入NG

O領域後收入如何,都不能讓家人有所顧慮,否則在家裡連孝順都做不到,憑甚麼資格去幫助陌生人? 很幸運的,這三個我自己設定的功課,都活著做完了,回頭看看自己轉換職涯的故事,發現職涯與生命,就像一篇自己給了自己六級分的作文,想當人生夢想的專家,要洋洋灑灑的寫,也要知道怎麼好好收尾。 每個人終其一生都在找尋自己,所以當我們在追尋生命答案的同時,重要的往往不是答案本身,而是那個問題夠不夠好? 黃婷鈺也用成年後到三十歲以前的時間,問自己許多困難的問題,做了屬於她的準備,成為一個專業的人。我對有專業的人充敬意,因為專業最珍貴的是「想法」,而不是「技術」。對專業的人來說,能夠帶給世界一點點觀念的轉

變,結果可能比技術上革命性的改變,帶來更大的不同。 專業,讓我們更懂得珍惜自己。希望我自己也能一直記得這句話,那麼這輩子,就永遠不需要擔心有一天會被工作和現實掏空,那麼我們的人生,就會是一篇六級分的作文,身邊也會充滿了人生六級分的朋友。 自序 此書的出版構想,是在知名作家、民主人權運動前輩胡慧玲小姐和林世煜先生的家中餐桌上,酒語酣笑之中蹦出來的。昔日的想像馳騁,如今竟已成了一頁頁的篇章。 書中的些許篇章,是自己在泰緬邊境工作生活時,記下的日記與想法。手記習慣,伴隨著我漫遊到了歐洲;帶著筆電,也會有小本子和鉛筆相隨。 在泰緬邊境的日子,從國際志工到人道援助發展工作者的身

份,譜出了年輕的熱情想像與實踐,接踵而來的迷惘到崩潰,然後緩緩站起的樂章。它聚焦了,所謂幫助與被幫助的真實生活場景,給我跌倒、受傷、成長的機會。 我整理手記,翻閱從前的自己,感覺複雜有趣。很多個夜裡,竟也可以讀出了神;或感到些許陌生。青澀的字裡行間透露出,那位年輕的自己,對多版本的世界想瞭解的渴望,和對於海外人道援助發展工作的熱情。 猛然回頭,眨眼之間,十年走過了。 寫書的過程,是反覆取捨的心路歷程:要將和自己並肩走過這麼多日子的人們,他們的故事與天空,寫得栩栩如生,到何種程度?真實的事件,藉著書寫,進入了故事裡,蛻變成了文本的部分。 逐漸成書的同時,才明白,這些,也是

自己走過的生命,也是屬於我的生命故事。倘若煽情些的稱之為十年告白,那麼,這本書,也是這個階段的某種句點,與再出發。 幾年前在邊境的木頭高腳屋裡,曾和友人們談論到想做的事。我說,希望可以把自己的人生,以十年為單位,開始嶄新的嘗試。 當時友人覺得頗新鮮,追問自己每一個『十年』,想做的事情。自己異想天開地說:第一個十年,獻給父母親,第二個十年,是學生的時代(累積如何對社會/學校/體制提出問題的時代),第三個十年,是援助發展工作的學習和實踐。第四個十年,嗯,來組樂團,寫有意思的歌走唱。第五個十年,一圓對哲學和現象學的喜好,去讀哲學、現象學和醫學人類學。第六個十年,希望存夠了錢,可以到那時候

,想去卻沒去過的地方走走! 那麼,第七個十年呢?朋友追問。一群人,早已有人笑出來了。 太遠了,夠了就好。我笑說。 一個不斷學習的人生,本不需以長度衡量,也不用刻意以ㄧ段時間的開始與結束作規劃。按表操課的制式,其實也不是我的性格。但這段愉快的談話,喚起了在場朋友們熱切地說著自己可能的『十年』想像,全新的開始。大伙兒大聲說出夢想的氛圍,令人印象深刻。 最近幾年回台時,因校園分享,遇到了許多,懷抱著想為這還不夠美好的世界,盡一點心力的年輕學生。我總想著,他們有如當初的自已。那顆心,是一樣的。 而援助發展工作,這無中生有的活兒,有如帶著刺的玫瑰,經典的美麗,也能扎傷人。

台灣蓬勃迎向國際志工、援助發展熱潮之時,希望本書能夠替這股熱潮,注入更深層的思辨。這本書,或許也能送給這些年輕而蠢蠢欲動的心,希望我們這些後輩的眼睛,從一片灰暗之中,看見光亮。然後,擁有行動力,溫柔而堅持,開始每個嶄新的十年。 最後定稿時,邊境友人跟我說,就帶著分享的心情吧,其餘的,相信已經都在書裡了。這話,穩定了自己些許忐忑的心。有了信心,也想起了初衷。 書的出版,要非常感謝允晨出版社,最初的豪爽應允,使這文本與影像成為可能。 青春的瘋癲吶喊,回聲襯著足跡,散落在古老歐洲大陸中;也遊蕩蔓延在105號邊境公路上。那騎著打檔摩托車,大聲歡叫著風聲的肆意亂竄景象,浮現腦海;一

如筆直著,曾只懂往前行的自己和友人,無視軍警,不顧槍砲,青春無敵。 在泰緬邊境、東南亞、歐洲、故鄉台灣的行旅之間,和自己以各種形式相遇的人們,感激有了你們每一位慷慨的分享人生,才得以有了現在的自己。 成書,也是私心的為了母親,原本想著和她一起到邊境、歐洲走走的心願,沒來得及成真。此書是另一種形式的伴隨。 也想跟每一位讀者朋友說,謝謝你們,讀了我生命的一段時光。

運用文字探勘探討彰化爌肉飯之地方識別與永續經營

為了解決一 月到 十 二 月 英文 怎麼 唸 的問題,作者唐佩君 這樣論述:

在政府極力推廣的當地美食小吃中,具有當地的地方識別的美食,能強化及加深觀光客對當地旅遊的情感連結,將更能帶動旅遊經濟的永續發展。本研究將探討位於台灣中部的彰化縣古城當地美食「彰化爌肉飯」,運用文字探勘方式,探討互聯網三大搜尋引擎蒐集的近13年有關「彰化爌肉飯」的新聞報導資料,研究及分析後發現,「彰化爌肉飯」具有著地方、人物、文化、烹飪四個意涵識別,成為能代表彰化地方並與地方情感緊密相連的地方識別。本研究依據四個意涵識別,對「彰化爌肉飯」的永續經營提出了五項建議如下:一、 在「爌肉飯」的產品包裝設計行銷上進行改良。二、 善用"人物識別"的特性,結合廣告推播或節慶活動推廣。三、 運用產品特

點進行市場區隔,吸引更多不同喜好的客群。四、 多舉辦活動,可提升國際新聞媒體報導的曝光率。五、 積極參與全球流行的電商風潮及活動,吸引國外觀光客。期望「彰化爌肉飯」在推動觀光旅遊經濟的同時,還能具有吸引彰化青年能回鄉創新創業的力量和動力。關鍵字:彰化爌肉飯、地方識別、永續經營

想知道一 月到 十 二 月 英文 怎麼 唸更多一定要看下面主題

一 月到 十 二 月 英文 怎麼 唸的網路口碑排行榜

-

#1.外國學生來臺就學辦法 - 全國法規資料庫

直轄市、縣(市)主管教育行政機關並應於每年十二月三十一日前,將核定招生學校名冊報本部備查。 前項計畫內容應包括專責外國學生單位之設置、加強我國語文、文化學習課程 ... 於 law.moj.gov.tw -

#2.【基礎德文學習】德文日期、星期、季節怎麼說? - Hi家教

在德文裡,表達幾月幾日,在「日」的部分與英文相同,以序數表示(第一、第二…,First、Second…),要學習這些用法之前,要先了解月份、星期這些單字,大家繼續看下去吧! 於 tw.hitutoracdm.com -

#3.暑假到了!練好英文發音遊學去!

19461688伟德 在【S-dict音字通好書推薦】《The giver》記憶傳承人,你能勝任嗎? 彙整. 2019 年十月 · 2019 ... 於 blog.s-dict.com -

#4.十二月唯美句子精選(一到十二月英文縮寫及中文發音) - 秀美站

十二月 唯美句子精選(一到十二月英文縮寫及中文發音)簡述:十二月不僅是寒冷的一個月,也更是一年中的最後的一個月。下面介紹2019關於十二月的唯美 ... 於 xiumeizhan.com -

#5.一到十二的月份英文怎么读 - 最分享

月份 是专有名词,一定要大写~!. 一月january 二月february 三月marcy 四月april 五月may 六月june 七月july 八月august 九月september 十月 ... 於 www.626683.com -

#6.一到十二月英文發音一 - MQTTK

一 到十二月份的英語單詞及其音標? 首頁問題庫電腦網絡體育運動醫療健康游戲4 一至十二月的英文單詞怎么拼寫的,怎么讀?回答2 5 1- ... 於 www.argentsecuritycnslt.co -

#7.美語發音寶典(2書1套) - momo購物網

從1月22日紅寶典(我對《美語發音寶典》的暱稱)上架至今已10個月,而且在書市凋零的 ... 到2018年12月03日為止,已有29位讀者在博客來網路書店為紅寶典寫了評鑑,而且 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#8.榴槤、棗子、火龍果的英文怎麼說?40 種常見水果單字大集合

葡萄柚grapefruit. 產期為11、12 月。 柳丁/ 柳橙orange. 產季在10 月到隔年1 月。 於 www.managertoday.com.tw -

#9.一月的单词怎么念,1一12的英语单词发音-单词组词语法

一月 :January 二月:February 三月:March 四月:April 五月:May 六月:June 七 ... 缩写读法还是和原来的一样,就是省几个字母而已p.s. 一到十二月英文缩写:一月: jan. 於 218846.com -

#10.12月份英文翻译_一至十二月用英语怎么翻译? - 作业九九网

1月到12月 的英文怎么拼和读. 回答作者:自我拉扯-自我拉扯. 采纳时间:2019-09-01 08:47. January ['dʒænjuəri] February ['februəri] March [mɑ:tʃ] April ['eiprəl] 於 www.zuoye99.com -

#12._香梅全集卷一 - 第 316 頁 - Google 圖書結果

我的第一本英文书叫“A Thousand Springs” (《一千个春天》) ,一出版就成为美国的 New York Times 畅销书六个月,一共出了二十几版。我作为美国人之后,我一直研究西方的 ... 於 books.google.com.tw -

#13.月份英文念法十二個月份的英文_百度文庫翻譯此網頁

日期的寫法英美有所差異,所有常見問題點此進入一探究竟第一天轉移箴13:22 善人給子孫遺留產業,英文】收集推薦1到12月英文念法的相關的資訊。 於 www.nourite.co -

#14.星座話題聊不膩!12 星座英文怎麼說? | Vogue Taiwan

遇到外國朋友,想不到話題時,不妨試著用星座打開話匣子。但如果重要時刻才發現,根本不知道12 星座的英文怎麼說就尷尬了,只要掌握以下重點單字和 ... 於 www.vogue.com.tw -

#15.十二生肖英文介紹!「今年是牛年」怎麼說? - 奇摩新聞

說到十二生肖,你會想到什麼呢?今天,就跟著VoiceTube 一起來學學十二生肖英文名稱以及相關例句吧! ... 2021年1月26日 ·4 分鐘(閱讀時間). 於 tw.stock.yahoo.com -

#16.一月英文發音一月的英文_滬江英語學習網 - Vfjopt

一月到十二月英文一月到十二月英文 字母u的發音字母L 的發音條件狀語從句時態介詞用法英語be動詞有哪些1到12月的英文縮寫什么是現在完成時26個英文字母咋讀定語從句的定義 ... 於 www.goodplanco.co -

#17.月份英文的縮寫 English Learning線上免費英文學習網

September. septem = seven. 7+2=9 (原來古羅馬最初只將一年分成十個月,March為一月。加入January和February之後 ,September就原來的七月變成九月了。 以下的三個月份依 ... 於 www.hitutor.com.tw -

#18.英文日期月份的寫法?(中英文對照) - 西門150町/MSA玻璃雕刻

10月 神無月(かんなづき) October, Oct. 11月 霜月(しもつき) November, Nov. 12月 師走(しわす) December, Dec. 日期的英文寫法 如果是 - 一號、二十一號、三十 ... 於 www.msaglass.com -

#19.【12星座英文】到底怎麼講?教你用英文跟大家都聊得來!

Twelve Constellations 12星座英文. 星座, 符號, 拉丁文, 英文. 水瓶座(1/20-2/18), ♒, Aquarius ... 於 www.soeasyedu.com.tw -

#20.学习马来语:: 第7课一年中的月份 - LingoHut

三月 Mac. 四月 April. 五月 Mei. 六月 Jun. 七月 Julai. 八月 Ogos. 九月 September. 十月 Oktober. 十一月 November. 十二月 Disember. 月 Sebulan. 年 Tahun. 於 www.lingohut.com -

#21.星期一到星期日的英文發音 - 雅瑪黃頁網

一生必學的英文發音規則:2000單字一唸就會(1書+ 1 MP3) 作者:白如川出版社:我識出版日期:2009年12月30日語言... 死背英文單字、死背英文文法、死背英文句子,一直 ... 於 www.yamab2b.com -

#22.國立中正紀念堂-首頁

111-02-16: 本處111年2月至111年12月場地申請使用審查通過案件。 111-02-16: 公告本處110年8月至111年2月份受理拾得遺失物公告招領清冊 ... 日, 一, 二, 三 ... 於 www.cksmh.gov.tw -

#23.英文「序數」的寫法

英文 裡的數,可以分為「基數」(Cardinal number)與「序數」(Ordinal number)。基數就是one, two, three . . .。而序數就是指「排順序」的數,例如第一first,第二 ... 於 homepage.ntu.edu.tw -

#24.一月到十二月的英语单词是什么? - 百度知道

1 -12月的英语表达为:January、February、March、April、May、June、July、August、September、October、November、December. 想要用英语表达更多的话吗? 於 zhidao.baidu.com -

#25.一月到十二月的英语单词怎么读?缩写是什么? - 搜狐

很多的句子和实际对话中这部分词汇都属于经常运用的一类。今天望京ok英语为大家整理了、缩写、读音、用法,希望对大家有所帮助。 一月到十二月的英语 ... 於 www.sohu.com -

#26.月份英文發音教學months :: 六月英文 - 旅遊台灣

【Ellien教你記】英文的十二個月份. 住宿推薦 ... 12個月份的英文怎麼說@ ufun宇凡英文學習站:: 痞客邦| 六月英文 ... 从一月到十二月的对应英文缩写| 六月英文. 於 travelformosa.com -

#28.日文數字1~10000念法+羅馬拼音總整理、星期、日期、月份

掌握住基本的日文數字念法,就能夠掌握月份、日期和金額的大部分讀音。 ... 月份的日文為「月(がつ)」,1月到12月的日文發音為1月(いちがつ)、2月(にがつ)、3月(さん ... 於 blog.amazingtalker.com -

#29.英文年代唸法- 有聲例句| 吉娜英格

(大家說世界會在西元2012年12月21日滅亡。) 24. p. 於 www.wordsgo.com -

#30.[英文序數]第幾次的英文寫法,縮寫,第一次到第100次

This is my eleventh(11th) trip to Thailand. 第十一,eleventh英文發音:https://cdict.net/?q=+eleventh. 這是第12次了。It is the twelfth ... 於 john547.pixnet.net -

#31.月份英语之一月到十二月的英文缩写

一月到十二月 的英文 ; 八月, August [ˈɔːɡəst], Aut. ; 九月, September [sep'tembə], Sep. ; 十月, October [ɒk'təʊbə], Oct. ; 十一月, November [nəʊ'vembə], Nov. 於 www.xiao84.com -

#32.某年某月的某一天--年、月、日英文該怎麼說? - 希平方

月份 與日期 · 五月二十三日的寫法是May 23,但唸法是May twenty-third。可以看到二十三日是以序數twenty-third 呈現。 · 一月一日則寫成January 1,唸法是January first。 於 www.hopenglish.com -

#33.周策纵论学书信集 - Google 圖書結果

匆祝近好策纵一九九一年十二月四日夜淡莹均此。我十二月十四日即去旧金山,元月十八日才回陌地生。致王润华,1991年12月5日润华:补告数事(末附简历): (1)周汝昌兄与我和 ... 於 books.google.com.tw -

#34.中華民國一 七年十二月 - 國家教育研究院

十二 年國民基本教育課程綱要總綱業於103 年11 月28 日發布,各領域/科目課程綱要 ... 英語文課程綱要規劃三門加深加廣選修課程:「英語聽講」、「英文閱讀與 ... 於 www.naer.edu.tw -

#35.英文一到十二月顺口溜_英语十二月顺口溜怎么念- 北庭网

一月到十二月 的英语单词记忆口诀; 英语巧记12个月顺口溜; 巧记英语十二月顺口溜5秒速记单词; 英语一月到十二月份顺口溜这样记最有效; 如何巧记英语十二个月儿歌或 ... 於 www.bthss.com -

#36.端午節、清明節英文怎麼說?所有節慶英文一次告訴你! - Engoo

重陽節那天我跟爺爺奶奶去爬山。 10. Moon Festival/Mid-Autumn Festival autumn 中秋節. shutterstock_153471566 (1).jpg. 為每年的農曆八月十 ... 於 engoo.com.tw -

#37.一月到十二月英語 - Ronia

一月到十二月 的英文. 一月January,二月February,三月March,四月April,五月May,六月June,七月July,八月August,九月September,十月October,十一月November,十 ... 於 www.ronia.me -

#38.你知道十二生肖英文怎麼講嗎?

說到十二生肖,你會想到什麼呢?今天,就跟著VoiceTube 一起來學學十二生肖英文名稱以及相關例句吧!有機會還可以跟外國朋友分享呢! 於 tw.blog.voicetube.com -

#39.營業時間,開到幾點,幾點開的英文怎麼說 - Jessie's 潔西家

We are open every day, from 11 A.M. to 9 P.M. 我們每天開門,從早上十一點到晚上九點. What are your business hours? 你們的營業時間是什麼時候? 於 jessiesenglish.com -

#40.教育學習補習資源網- 一到十二月英文怎麼念的評價費用和推薦

月份 英语,一月到十二月的英文一月January,二月February,三月March,四月April,五月May,六月June,七月July,八月August,九月September,十月October,十一月November,十二... 於 edu.mediatagtw.com -

#41.月- 维基百科,自由的百科全书

西元前46年,古羅馬儒略·凱撒(Julius Caesar)依亞歷山大天文家索西琴尼(英语:Sosigenes of Alexandria)建議修訂古羅馬曆而制定儒略曆時,將一年365天分為十二個月,並 ... 於 zh.wikipedia.org -

#42.【英文月份單字】教教我12個月份英文單字念法... +1 | 健康跟著走

英文月份 單字:教教我12個月份英文單字念法...,,2014年4月22日—到十二月,簡單明瞭,在英文可不是這樣寫,而是每個月都有不同的英文單字,以下就是十二個月英文單字 ... 於 tag.todohealth.com -

#43.「三倍」英文怎麼說?解析小數、分數、倍數英文用法 - 工商時報

知道數字的英文,但遇到「倍數」就啞口無言了? ... 補充:2/1(二分之一)等同「一半」,可唸為one half。4/1(四分之一)比較特別,唸為a quarter。 於 ctee.com.tw -

#44.一月英文發音

十月. October. 十一月. November. 十二月. December. ? 特別注意:月份名稱為專有名詞,所以首字要大寫,其中二月的英文是最容易拼錯的,是February ,用發音去記比較不會 ... 於 www.rachelay.me -

#45.十二月英文怎么说?一月到十二月份英文怎么写? - 一线口语

每个月份英文单词都是有来源的。很多人都认为十二月英文不重要,但那是最基础的时间单位,是我们学习英语的日常英语词汇。下面 ... 於 www.e2say.com -

#46.一到十二月英文發音 - ynny

一 到十二月英文分别是: 1、January 一月,February 二月,March 三月,April 四月,May 五月,June 六月,July 七月,August 八月,September九月,October 十 ... 於 www.evolv62.co -

#49.教教我12個月份英文單字念法的諧音 | 蘋果健康咬一口

四月英文- 1月January----間紐耳力2月February----飛必歐耳力3月March----罵爾取4月April----ㄟ普裸5月May---妹6月June---冏7月July---舉賴. 於 1applehealth.com -

#50.【月份英文】12個月的英文– 對照表! - 英文庫

月份, 各月份的英文. 一月, January. 二月, February. 三月, March. 四月, April. 五月, May. 六月, June. 七月, July. 八月, August. 九月, September. 十月, October. 於 english.cool -

#51.一到十二月英语怎么读?_第一到第十二英语怎么念- kvkft网

... 相关证明(版权证明、身份证正反面、侵权链接),站长将在收到邮件12小时内删除。 ... 英语一月到十二月单词怎么读; 1到12的英文怎么读; 1月到12月英文怎么念出来 ... 於 www.kvkft.com -

#52.1月到12月英文怎么念出来 - 雨露学习互助

1月到12月英文怎么念 出来. 酒吧地图 1年前 已收到4个回答 举报. 赞. 冰冰一夏 春芽. 共回答了23个问题采纳率:69.6% 举报. 建议你安装一个金山词霸,上面有音标和读音的 ... 於 www.yulucn.com -

#53.「.gif檔」到底怎麼唸?10個連母語人士都可能說錯的英文單字

小編也懂那「背月份才背到二月時就開始沮喪」的心情,這單字本身就很難發音,大部分的人由於發音困難或唸太快都會省略“r” 的音,而拼成“febu-a-ry”, ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#54.一月英文發音 - Astarre

1. (陽歷) january. 2. (陰歷) the first month of the lunar year. 3. (一個月) one month. “十一月”英文翻譯1.公歷november2.(農歷)the eleventh month of the ... 於 www.astarremvls.co -

#55.一月到十二月英文缩写怎么读?

January一月['dʒænjuəri]February二月['februəri]March三月[mɑ:tʃ]April四月['eiprəl]May五月[mei]June六月[dʒu:n]July七月[dʒu(:)'lai]Augus. 於 www.fspbg.com -

#56.一月英文發音 - Fkics

10/2/2005 · 除了以上一到十二月的標準唸法外, 再補充一些日本陰曆裡頭, 對每個月的別名,供你參考囉: 1月睦月ムツキMu-tsu-ki 2月如月キサラギki-sa-ra-gi 3月弥生 ... 於 www.literevolmetrice3d.co -

#57.十二月用英语怎么念

免责声明:非本网注明原创的信息,皆为程序自动获取互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;如此页面有侵犯到您的权益,请给站长发送 ... 於 www.twfeq.com -

#58.星期、月份英文縮寫 - 小妞的生活旅程

星期、月份英文縮寫在外商公司回E-Mail常常會用到【月份、星期的英文縮寫】的縮寫, ... 中文英文3字母縮寫3字母縮寫2字母縮寫. ... 十一月, November ... 於 may1215may.pixnet.net -

#59.一至十二月用英語怎麼翻譯,一月份至十二月份用英語怎麼讀

一至十二月用英語翻譯分別為:一月january;二月february;三月march;四月april;五月may;六月june;七月july;八月august;九月september;十月october ... 於 www.betermondo.com -

#60.一月到十二月份英文单词怎么念 - 2022世界杯下注|世界杯下注官网

2021年11月30日一月到十二月份英文单词怎么念,百度是全球最大、最快、最全的搜索引擎,采用先进的极速算法v9浏览器引擎,最完善的浏览加密技术,让安全不在成为你的 ... 於 tomatoes-radiowire.com -

#61.二月英文發音【february】什么意思_英語february的翻譯_音標

December 十二月份擴展資料1,二月的英文,二月的英文意思,八月August,誒蒲絨 ... 雪域流沙一月到十二月的英文作者:滬江英語2019-09-17 16:54 一月January,用法和 ... 於 www.bananarivfishng.co -

#62.英語島

英語島English Island是一本【中文裡包含英文;英文裡包含中文】的雙語月刊;它讓人在閱讀知識的過程中,不知不覺地學會英文。不背單字、不記文法,英文變成一種趣味。 於 www.eisland.com.tw -

#63.法文月份縮寫、法語季節使用,英文法文對照 - 法語鸚鵡螺

12 個法文的月份都是陽性名詞。 法文的月份跟英文長得很相似,可以幫助記憶,但是不要搞混了喔。法文的月份,第一個字母 ... 於 french-nautilus.com -

#64.日文的十二個月份怎麼說?

新的一年已經開始囉~ 現在就來學學日文的十二個月份分別怎麼說! 特別列出古時候的名稱,是不是特別有味道呢? 何月なんがつ1月いちがつ正月(しょうがつ)/ ... 於 hitutor2.pixnet.net -

#65.12月份英文記憶口訣@ 莓喵食娛趣

英文12月份 縮寫分別是中文英文縮寫一月January Jan. 二月February Feb. 三月March. 於 kiki888.pixnet.net -

#66.一年12個月+一週7天,法語怎麼說呢?法語發音線上學

一 年365天,希望天天都是星期天!星期天的法文該如何說呢?整理星期一~星期天以及1月~12月的法文發音,真人老師獻上念給你聽!5分鐘馬上學會~ 於 www.abconline.com.tw -

#67.月日英文唸法星期、月份的英文、日文縮寫 - Szxpyl

2016-12-28 12月1日到31日的日歷用英文字母表示出來; 2014-08-06 用英語寫從1月1號到12月31號21; 2018-12-23 excel,不是fourty, fixed… 有聲子音+ed唸[ d ],規則 ... 於 www.jerseyshoreins.co -

#68.英文1-12月的發音記法@ From heart ---- Jeven - 隨意窩

有一個叫甄妮(January)的小姐-------------------------------------一月到菲夢絲(February)去美容_. _二月之後呢就開著他心愛的(March)噗噗_. _三月因為太得意了不 ... 於 blog.xuite.net -

#69.一到十二月英文發音 - Puteri

一月到十二月 的英文. 一月January,二月February,三月March,四月April,五月May,六月June,七月July,八月August,九月September,十月October,十一月November,十 ... 於 www.puteri.me -

#70.Youglish 利用YouTube 練習英文口語發音,真實情境英文口說

2022一張紙每日行動清單筆記範本,區分輕重緩急、保護零碎時間. 作者: Esor Huang 2月10, 2022 · 圖片. 於 www.playpcesor.com -

#71.一到十二月英语怎么读?_十月的英语怎么念- digital-ren

你有这个问的时间网上搜索一下,自然有标准读音可以听。编辑于2020-03-14·著作权归作者所有. 於 www.digital-ren.com -

#72.二月英文_二月英语怎么说_翻译 - 查查在线词典

二月 的英文翻译:[ èryuè ] 1.(公历) february2.(农历) the seco…,查阅二月英文怎么说,二月的英语读音例句用法和详细解释。 於 www.ichacha.net -

#73.一到十二月英文諧音,一月到十二月的英語單詞怎麼讀音

一 到十二月英文諧音,一月到十二月的英語單詞怎麼讀音,1樓傅加鑫一月傑妞兒瑞二月發不兒瑞三月馬切四月誒普肉五月魅六月九恩七月九來八月哦哥兒思待九 ... 於 www.beterdik.com -

#74.淡江大學英文系

[公告] 110學年度第2學期通識教育微學程【代選課】自110年12月29日起至111年1月11日止受理 ... 【活動】110學年度「暑期大一準新生英語先修班」(限非英文系學生報名). 於 www.tflx.tku.edu.tw -

#75.January在劍橋英語詞典中的解釋及翻譯

January的意思、解釋及翻譯:1. the first month of the year, after December and before February: 2. the first month of the…。了解更多。 於 dictionary.cambridge.org -

#76.四月英文怎么读,四月英文怎么写_十一月的英语怎么念- 皖维网

四月英文怎么读?四月英文怎么写?其实非常简单:十二个月份的英文单词及缩写:一月January—Jan.二月February——Feb.三月March——Mar.四月April——Apr.五月May——May. 於 www.wws23.com -

#77.108學年度【英文發音朗讀訓練班】 - (已停止更新請到fle.ttu ...

12月 4日(三) 下午5:30-7:30. 音節、輕音與重音、字尾+-s,-es,-ed的 發音、母音與子音弱點拼音練習. 張文漢老師. 12月9日(一) 下午5:30-7:30. 句子語調與節奏、朗讀句子 ... 於 ec.ttu.edu.tw -

#78.用英语表达日期和时间,你会多少? - 知乎专栏

2. 2002 年1 月17 日→January 17(th), 2002. 从上面的例子可以看出,英语日期的 ... 第一到第十的英文单词:第一:first 第二:second 第三:third 第四:fourth 第 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#79.月份縮寫與星期英文縮寫是?十二月份與星期的縮寫跟例句!

月份英文 縮寫(1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12月). 下面整理一到十二月份的英文月份縮寫。 1月:January 。一月份縮寫:Jan. 2月: ... 於 tw.englisher.info -

#80.英語線上學習平臺

於2/25(五)之前私訊Cool English粉專, ... 12月#show出你的voki小精靈獎品已經全數寄出囉~. 12月沒有參加到 ... 寒假也有投稿活動可以參加喔~ 一起來投稿吧! 到專區 ... 於 www.coolenglish.edu.tw -

#81.12個月份的英文怎麼說

月份 的英文名稱與縮寫對照表如下: 中文英文縮寫一月January JAN 二月February FEB 三月March MAR 四月April AP. 於 no1ufunenglish.pixnet.net -

#82.一月到12月个是用英语怎么念- 河智科学网

一月 ——十二月英语单词一月:January 二月:February 三月:March 四月:April 五月:May 六月:June 七月:July 八月:August. 一月到十二月用英文怎么说,是爱奇艺教育类高清 ... 於 www.hezhisw.com -

#83.一月到十二月的英语单词谐音及记忆法?_一月到12月的英文怎么念 ...

1 、We always have snow in January (我们这儿1月份总会下雪。) 2、She was born on January 6, 1946 (她出生于1946年1月 ... 於 www.enmsb.com -

#84.找月份英文發音相關社群貼文資訊

二月英文 的蘋果、安卓和微軟相關APP,YOUTUBE - APP軟體應用...。 二月英文在一月到十二月的英文- YouTube 的評價; 二月英文在月份英文發音教學months ... 於 realestatetagtw.com -

#85.英語二月單詞怎麼讀發音

本資訊是關於一月到十二月的英語單詞怎麼讀音,二月份用英語怎麼說,2月的英語單詞 ... 2月的英文為February,讀音為:英[ˈfebruəri] 美[ˈfebrueri]。 於 www.cdswsjxx.com -

#86.日本12月份圖鑑:唯美的和曆月份別名是怎麼來的? - 樂吃購 ...

等。這些富有詩意的名字是怎麼來的呢? 日文該怎麼唸呢?一起來看看有趣的和曆月份別稱! 日本節氣12月份別稱由來日語1月睦月むつき2月如月きさらぎ3 ... 於 www.letsgojp.com -

#88.現在幾點鐘? 教你用英文表達時間! | FluentU English Chinese

11:30 a.m. — Half past eleven. / Thirty minutes to 12. 早上十一點半。十一點過了半小時/還有三十分鐘到十二點。 Couple and Few. 於 www.fluentu.com -

#89.月份的英语单词发音_一月到十二月的英语单词怎么读 - 三人行 ...

十一月 (檽弯伯) December [diˈsembə] n.12月(滴三伯) PS:用汉字不是好习惯,一定要学音标啊, ... 网友问题:一月到十二月英文缩写怎么读? 於 www.3rxing.org -

#90.一月到十二月的英语单词

一 年有十二个月,每一个月的英语怎么说,大家知道吗?一起看看! ... January 【'dʒænjuəri】 一月,缩写为Jan. February 【'februəri】 二月,缩写为Feb. 於 m.spiiker.com -

#91.【生活英語】英文「年、月、日」的表達

五)英文年月日的表達 ... 一月怎麼說,是February還是January? ... 一到十的序數詞表達: 第一:first 第二:second 第三:third 第四:fourth 第 ... 於 www.auliving.com.au -

#92.一到十二月的英文 - Matteffer

一月到十二月 的英文. 一月January,二月February,三月March,四月April,五月May,六月June,七月July,八月August,九月September,十月October,十一月November,十 ... 於 www.mattleffler.me -

#93.【轉載】英文日期表示方法 - 自由手記

1. 1986 年10 月23 日→October 23(rd), 1986. 2. 2002 年1 月17 日→January ... 第一到第十的英文單詞: 第一:first 第二:second 第三:third 第四:fourth 第 ... 於 king39461.pixnet.net -

#94.用英語正確說出時間的5個技巧|EF ENGLISH LIVE部落格

然而在12時制中,我們會使用1 – 12的數字來表示每一個小時,然後為了區別上午及下午,我們在上午(午夜到中午)的時間後面加上am,下午(中午到午夜)的時間後面加上pm。 於 englishlive.ef.com -

#95.背一個單字要花兩天的她,最後竟成了英文名師!她自揭英語 ...

我到現在還記得在小學六年級的走廊間,我不斷反覆背誦一個單字:sister。這是我第一個記住的單字,但光是為了記住它就花了我兩天;在國中的第一次英文 ... 於 www.storm.mg -

#96.月份英文發音 - 台灣公司行號

一 到十二月份标准美式英文发音,你读对了吗? 辣咖啡0'58" ... 大毛教你讲英文|一个亿的英文怎么... 於 zhaotwcom.com -

#97.英文日期月份的寫法??英文日期縮寫-英文日期格式(中英文對照)

10月October, Oct. 11月November, Nov. 12月December, Dec. 以下是日期的英文寫法. 日期如果是【 一號、 ... 於 www.abbyblog.tw -

#98.12月怎么读英文 - 翻译大全网

缩写读法还是和原来的一样,就是省几个字母而已p.s. 一到十二月英文缩写:一 ... December 英语12个月份名称的由来公历一年有12个月,但不少人并不知道12 ... 於 www.pnk569.com -

#99.容易混淆的十二生肖英文:牛年不能用cow,鼠年也不是mouse

收藏本文. 每月一杯咖啡的金額,支持優質觀點的誕生,享有更好的閱讀體驗。 ... 今天,就跟著VoiceTube 一起來學學十二生肖英文名稱以及相關例句吧! 於 www.thenewslens.com