一 番地 一個人的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦謝智博寫的 宅爾摩斯的萬事屋【博客來獨家親簽版】 和謝智博的 宅爾摩斯的萬事屋都 可以從中找到所需的評價。

另外網站一番地吃到飽壽喜燒(桃園) - 想吃就吃是幸福也說明:當然還有我愛不釋手喝過就天天想念的杏仁茶抹茶也很讚我一個人就不知道喝掉幾杯. 最後的甜點是服務生端上來的冰淇淋是一人一個但是檸檬片就一鍋一盤.

這兩本書分別來自寶瓶文化 和寶瓶文化所出版 。

國立政治大學 歷史學系 陳慈玉、呂紹理所指導 曾立維的 近代通訊與殖民地臺灣-以電報、電話為中心 (2017),提出一 番地 一個人關鍵因素是什麼,來自於通訊、電報、電話、海底電報線、無線電報、電話用戶、網絡外部性。

而第二篇論文華梵大學 建築系在職專班 蕭百興所指導 林世委的 清日之際宜蘭大南澳空間變遷研究- 一個人文生態視野的考察 (2016),提出因為有 大南澳、噶瑪蘭、邊陲、馘首習俗、南澳群、叭哩沙、浪速、二次移民的重點而找出了 一 番地 一個人的解答。

最後網站Choice牛肉,無湯的火鍋,有湯的燒肉!台中壽喜燒吃到飽!則補充:「一番地壽喜燒」這家桃園人氣「壽喜燒吃到飽」在台北、林口、台南和高雄 ... 正值開幕期間,一個人$500元有找,肉品吃到飽也完全滿足身為肉肉控 ...

宅爾摩斯的萬事屋【博客來獨家親簽版】

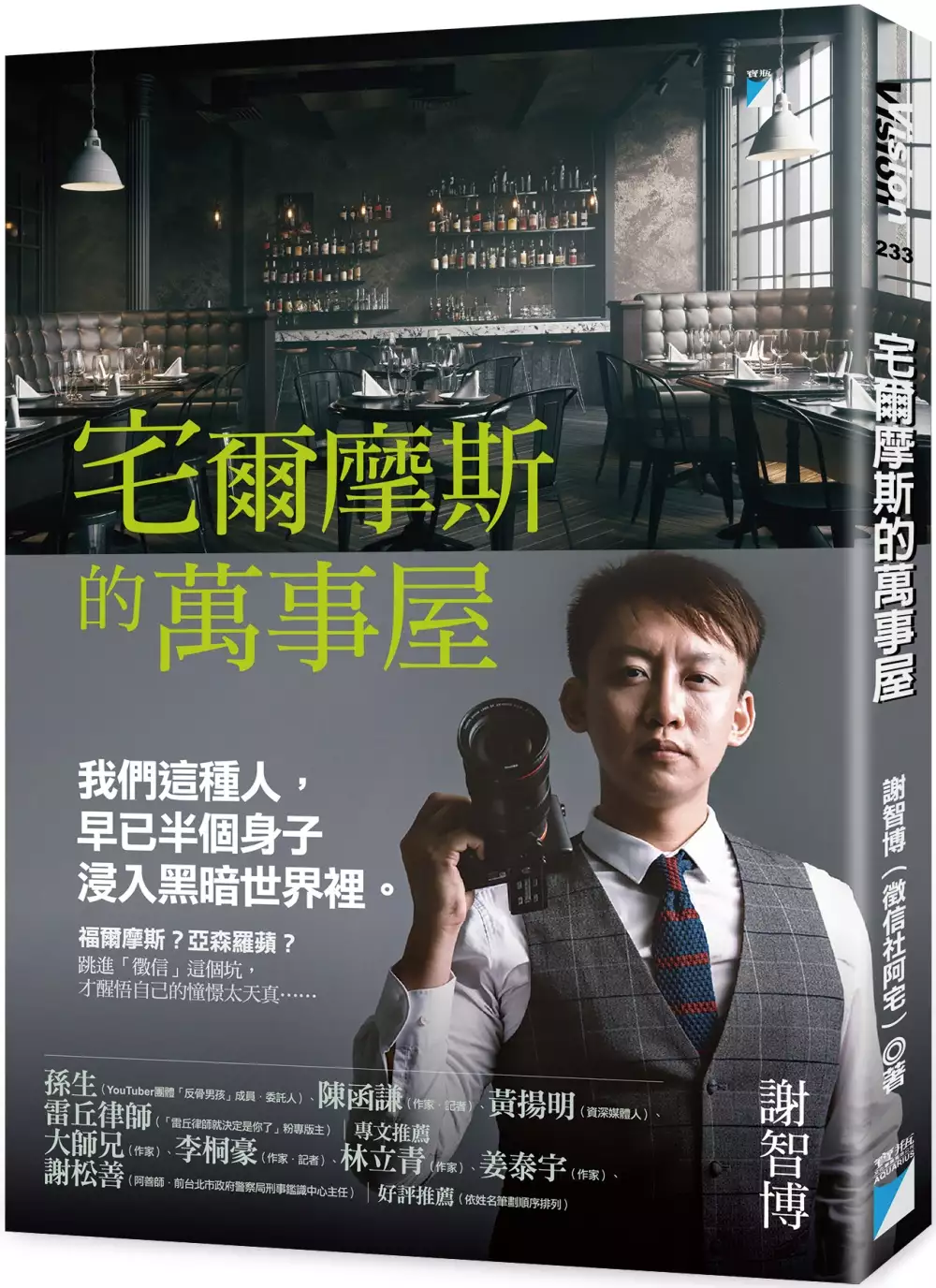

為了解決一 番地 一個人 的問題,作者謝智博 這樣論述:

「我們這種人, 早已半個身子浸入黑暗世界裡。」 福爾摩斯?亞森羅蘋? 跳進「徵信」這個坑,才醒悟自己的憧憬太天真…… 不要調查自己身邊的人,這是徵信工作守則; 報應,則是這一行最恐怖的職業傷害…… 我不是什麼好人,對人也信任不足, 但我仍願相信,永遠要對良善抱持希望。 ❙❙❙ 偷拍、針孔攝影、錄音筆, 尋人、跟監、查外遇…… 打從踏進這行,我就知道, 我凝視著深淵,深淵也凝視著我。 【檔案一:暗紅色的背叛】 「懷疑」是一顆種子,一種下去就生根、發芽,漸漸侵噬人心,更會讓你絕對不想發現的事實破土而出。我最好的調查夥伴阿錦定位女友的位置,挖出

了真相,卻也讓他的世界就此崩塌…… 【檔案二:第六次跟監】 第六次了,她請我們跟監調查丈夫是否有外遇──即使前五次完全沒蒐集到任何可疑證據。然而我明白,她只是在試著補綴心中那一塊塊感情碎片,想讓自己能再重新相信人。 【檔案三:尋母啟事】 一群同學湊了一萬元,要幫十八歲的女孩尋找從小就分離的生母。「尋人」實在是所有業務中,最困難、最容易失敗、也最不賺錢的項目。但同學們義氣相挺令人感動,我接了! 從事徵信業,背負著太多不能說的祕密。委託人來到徵信社像是衣不蔽體,暴露了自己的最不堪、最脆弱、最黑暗……而每接下一個案子,便承接下這一切。 入行十六年的謝智博,遊走於真實與

謊言之境,有些案件使他對人性越發質疑,但有時卻在幫助委託人的同時,亦逐漸療癒了自己過往的失落。 或許這就是為什麼再失望、無力,他仍堅守在此,因為真相永遠只有一個──對他而言,在這充滿欺瞞詭詐的混沌世界裡,他努力守護的那一個。 本書特色 ●本書所舉之故事皆經作者改編。 ●世界上有兩個人的手機不能撿:一個是常需要做「現場紀錄」的「接體員」大師兄;一個就是謝智博──從事徵信業的他,背負著太多委託案中的幽暗祕密。 ●每個想當偵探的人,十有八九想要成為福爾摩斯。而從小母親離開的過往,讓謝智博心懷「幫助無助的人」的初衷踏進這行,也在過程中填補自己內心的洞。搜尋網路,有他免費幫助單

親媽媽尋找離家出走的自閉症兒子;義氣相挺找媽媽的十八歲女孩……他要扭轉大眾的扭曲印象,讓徵信這一行,能夠站在陽光下。 ●謝智博自述:「入行迄今,『徵信社』、『偵探』這份職業,對我的意義已不啻是謀生方式,更讓我成了一個蒐集故事的行者,將一件又一件故事撿拾進記憶的麻袋裡。有時我會陷入天人交戰:這能寫嗎?該寫嗎?為了保護當事人,這些故事其實有滿大程度的更易,但當下的心境與感受,還有對當事人的描摹,則希望盡可能地貼近真實。而每一篇故事裡面,都有你們的身影。」(摘自《宅爾摩斯的萬事屋》自序) ●〈我遇過的奇葩委託人〉之「匪夷所思型」── 接起電話,委託人非常害怕地小聲說:「我不能跟你們講

太多,我怕暴露行蹤,而且可能被監聽。我懷疑有人要追殺我……」 「誰要追殺你?是哪個道上的人嗎?」我立即升起警戒,也小聲地問他。 如果是在「馬路上」行走的朋友,那可能好解決得多,也許打聽一下事情原委,再請人遊說一番就可以處理好。 但他回答:「不是什麼道上的人。他們是……忍者……」 這位大哥,你找錯地方了啦。我們是徵信社,不是木葉忍者村啊! 強力推薦 (依姓氏筆劃順序排列) 專文推薦: ●孫生(YouTuber團體「反骨男孩」成員.尋找父親的委託人) ●陳函謙(作家.記者) ●黃揚明(資深媒體人) ●雷丘律師(「雷丘律師就決定是你了」粉專版主)

好評推薦: ●大師兄(作家) ●李桐豪(作家.記者) ●林立青(作家) ●姜泰宇(作家) ●謝松善(阿善師.前台北市政府警察局刑事鑑識中心主任) 推薦摘句: ●孫生:「人在面對未知事物以及不確定性的時候,總是會感到恐懼跟害怕,但在博哥旁邊,好幾個當下都讓我覺得好安心。在這個斯文的外表之下,有一顆炙熱、堅定的心,這大概就是我最喜歡博哥的地方了!」 ●陳函謙:「什麼是對、什麼是錯?在感情、權力與利益的迷障中,是非判斷的標準是什麼?徵信社拿錢辦事,又如何能主持公義、替天行道?這本新書,收錄了智博十數年的從業見聞,也寫下了他在人性試煉場上,對婚姻、人性、信任、背

叛、傷害等人生命題的反覆檢視與思考。不論讀者是否需要徵信社的協助,都值得一讀。」 ●黃揚明:「我在進入新聞圈之前,就和初入徵信業不久的智博認識,至今已超過十六年。這本書是人性黑暗集錦、徵信生態百科,他把業界經驗毫無保留地分享出來。未來若有影視團隊改編成職人偶像劇,也不令人意外。」 ●雷丘律師:「智博用輕鬆的口吻,敘述每個案例的來龍去脈,讓人有如閱讀小說般的行雲流水。如果你也喜歡聽故事,但是又覺得純粹的偵探故事有一點搔不到你的癢處,那這本書的案例故事加上智博的旁徵博引,肯定會讓你如沐春風。」

一 番地 一個人進入發燒排行的影片

1勿前往疫區 2用正確的方式戴好口罩 3用肥皂或洗手乳勤洗手(洗手液不能完全取代洗手)

以下幾個重點也請大家看一下。

01:57 要選哪種口罩才有用 03:44 口罩怎麼戴很重要!06:36 打噴嚏跟咳嗽時的正確方式!

.

台灣傳出武漢肺炎(2019新型冠狀病毒)確診病例的那個晚上

我焦慮症發作到睡不著QQ

然後就一直想著即使我沒有醫療背景,

但我還是可以把醫護人員、醫療機構跟政府發布的防疫重點拍成動態影片。

雖然我的觀眾不多,但只要能讓多一個人看到、多一點了解

就能多一份防護。

防疫不僅僅是政府跟醫護人員的工作,而是全民都該了解一起做的事。

如有什麼重點沒有顧及還請見諒,大家也能多多補充(但勿散播假消息)

病毒相關訊息公告大家也可參考疾管署。

希望大家都能平安健康。

近代通訊與殖民地臺灣-以電報、電話為中心

為了解決一 番地 一個人 的問題,作者曾立維 這樣論述:

日治初期,臺灣總督府陸續展開鐵路、築港、道路、通訊等基礎建設,以做為統治開發臺灣之需。臺灣總督府在面臨不同時期的官民通訊需求,提出了不同因應措施,透過說明總督府革新措施的執行情形,可了解總督府在通訊發展中主要著重於哪些方面,以及背後所隱含的想法。基本上,日治時期臺灣,近代通訊電報電話事業發展,可分為五個階段:(一)、1896年至1908年是電報電話事業萌芽期。(二)、1909年至1917年是電報電話事業快速擴張期。(三)、1918年至1927年是電報電話事業緩慢成長期。(四)、1928年至1936年是電報電話事業革新期。(五)、1937年至1945年是電報電話事業的急速擴張時期。日本統治剛開

始時,以「速成急設」策略下開展的近代通訊事業,在臺灣民間社會對近代通訊設備使用的需求不大時,並未發生太大不便及問題,因為如電話這樣網絡型服務中,要產生所謂網絡外部性現象後才有可能快速的擴張。在總督府的推動下,近代通訊電報電話的業務服務據點,至少於第二個發展階段時,已在臺灣社會有一定的普及度。這樣隨著對於電報電話使用數量增加後,先前建設時採取的應急兼用之措略,開始有破綻出現,也就要民間對通訊設施有更大需求,而與官方需求開始產生差異。由限制臺灣電報電報事業發展的兩個主要問題,電話用戶申請加入未開通問題,及臺日海底電報線故障通訊能力不足問題,可看出總督府官方與民間商工業者,彼此對通訊需求的差異。對於

總督府的通訊需求來說,初步的全島性通訊網的達成,以及改善統治機構間聯絡的不方便是急切重要的,但是進一步的提高通訊品質,則未必是那麼急切要進行的事務,而這正是民間商工業者的需求。此反應在對總督府來說,治安、行政網的通信基礎建設目標達成後,就進一步促使電話交換局和電話用戶更加普及,讓電話通信網絡更能發揮其功用及優勢,是較缺乏動力且不具積極性。在1920年後,臺日間因3條海底電報線故障導致的電報傳送延遲、停滯,甚至完全不通的情況。對於常常利用臺日間電報通信的商工業者來說,其所需要的是一個能長期穩定且具有充足容量可供收發,又快速不延遲的電報通訊系統。這也是為何民間商人組織如臺北商工會,總是比起臺灣總督

府更重視臺日間電報通訊設備不足之問題,及提出許多具體改善措施。若與大約同時期電話用戶申請加入未能開通問題相比較,對於兩者最常利用的商工營業者來說,由全島實業大會各時期提出給總督府的意見來看,則與日本國內電報通信的能力提升及時間的縮短,比起電話用戶擴張問題,才是他們比較重視的議題。這也剛好反映在總督府對於這兩個問題解決的態度上,相對於總督府對電話用戶擴張態度的消極,則對臺日間電報通訊的改善擴張上,是較為積極且快速。就臺灣經營者來說,日治前期因未感受到新通訊設備對其經營有何益處時,當然不會引起商家們去裝設。等到網絡外部性的效應出現後,對其經營上確實有其效益,則反而是臺灣人街庄紛紛要政府當局儘速裝設

電話。對臺灣的經營者來說,只要是對經營有所幫助,日本人帶入的新經營模式或觀念臺灣人不會排斥。在1930-1941年,電話用戶申請未開通者中,臺灣人在多數時間都在6成左右比例,高過日本人的比例,由此可看出臺灣人是頗為希望能裝設電話,只是事與願違,未開通停滯數量較日本人多,不然日治時期臺灣人用戶占電話總用戶比例應也不止三分之一而已。然而,進入戰爭體制下雖使得電話用戶數比起先前有不小的擴張,但對電話申請加入的不良影響,在於被限定於與戰爭相關事業。在戰爭期間,當整體用戶數量仍在增加的同時,在1941年起臺灣人用戶數量就已呈現減少的情況,這反應在1936至1942年,臺灣人用戶占整體用戶比例大幅度滑落了

8%。這些數字代表著進入戰爭的電話加入限制,與日本人相比,似乎多點是限制到臺灣人電話申請加入方面。若就這時電報、電話兩者的關係來看,電話通訊方式在1910年代網絡外部性效果出現後,市外電話通數呈現大幅度增長。也就是說,因商業發達而產生的更多及時通訊需求,主要是依靠電話來傳遞而非先前的電報。臺灣島內電報收發數量實際成長就變得較為有限,電報事業原以島內市場為大宗,1911年後也逐漸變為以臺日間市場為主。然而,若從整體臺灣對內對外資訊快速傳遞的市場來看,仍有相當大區塊是那時電話普及率所無法觸及,也因此電報可以說是繼續延續著在這些區塊的優勢。事實上,在日治時期無論電報或電話的提供者都是官方總督府,因此

兩種通訊工具並沒有競爭關係,反而是互補、相容或共用,兩者的互補關係的例子就具體表現在臺灣報紙的採訪消息的傳達上。事實上,人們意識上的共同性來自於報紙內容,而報紙內容則依靠電報電話的快速傳遞給編輯者才得以形成,故這亦是近代通訊對於臺灣為一體性統合現象形成之貢獻。最後,雖在日本統治結束時,電話用戶占全體戶數比例仍有限,然而,我們不能以現在電話已朝向個人化角度去看這個數字,回到日治時期的時代脈絡下,因電話用戶大多非在自宅個人使用,而是屬於官方機關、社會團體或各類營業地點的多人使用,因此雖僅是一個用戶,使用電話者可能會很多。由日記中可看出,因電話多是在工作場所來利用,所以一個人使用電話的頻繁度,則會因

職業別改變而有落差,這並非個人習慣改變,而是環境改變始然。總之,日治時期人們生活內容受電話的影響是遠高於用戶數量所呈現的。

宅爾摩斯的萬事屋

為了解決一 番地 一個人 的問題,作者謝智博 這樣論述:

「我們這種人, 早已半個身子浸入黑暗世界裡。」 福爾摩斯?亞森羅蘋? 跳進「徵信」這個坑,才醒悟自己的憧憬太天真…… 不要調查自己身邊的人,這是徵信工作守則; 報應,則是這一行最恐怖的職業傷害…… 我不是什麼好人,對人也信任不足, 但我仍願相信,永遠要對良善抱持希望。 ❙❙❙ 偷拍、針孔攝影、錄音筆, 尋人、跟監、查外遇…… 打從踏進這行,我就知道, 我凝視著深淵,深淵也凝視著我。 【檔案一:暗紅色的背叛】 「懷疑」是一顆種子,一種下去就生根、發芽,漸漸侵噬人心,更會讓你絕對不想發現的事實破土而出。我最好的調查夥伴阿錦定位女友的位置,挖出了真相,卻也讓他

的世界就此崩塌…… 【檔案二:第六次跟監】 第六次了,她請我們跟監調查丈夫是否有外遇──即使前五次完全沒蒐集到任何可疑證據。然而我明白,她只是在試著補綴心中那一塊塊感情碎片,想讓自己能再重新相信人。 【檔案三:尋母啟事】 一群同學湊了一萬元,要幫十八歲的女孩尋找從小就分離的生母。「尋人」實在是所有業務中,最困難、最容易失敗、也最不賺錢的項目。但同學們義氣相挺令人感動,我接了! 從事徵信業,背負著太多不能說的祕密。委託人來到徵信社像是衣不蔽體,暴露了自己的最不堪、最脆弱、最黑暗……而每接下一個案子,便承接下這一切。 入行十六年的謝智博,遊走於真實與謊言之境,有些案

件使他對人性越發質疑,但有時卻在幫助委託人的同時,亦逐漸療癒了自己過往的失落。 或許這就是為什麼再失望、無力,他仍堅守在此,因為真相永遠只有一個──對他而言,在這充滿欺瞞詭詐的混沌世界裡,他努力守護的那一個。 本書特色 ●本書所舉之故事皆經作者改編。 ●世界上有兩個人的手機不能撿:一個是常需要做「現場紀錄」的「接體員」大師兄;一個就是謝智博──從事徵信業的他,背負著太多委託案中的幽暗祕密。 ●每個想當偵探的人,十有八九想要成為福爾摩斯。而從小母親離開的過往,讓謝智博心懷「幫助無助的人」的初衷踏進這行,也在過程中填補自己內心的洞。搜尋網路,有他免費幫助單親媽媽尋找離家出

走的自閉症兒子;義氣相挺找媽媽的十八歲女孩……他要扭轉大眾的扭曲印象,讓徵信這一行,能夠站在陽光下。 ●謝智博自述:「入行迄今,『徵信社』、『偵探』這份職業,對我的意義已不啻是謀生方式,更讓我成了一個蒐集故事的行者,將一件又一件故事撿拾進記憶的麻袋裡。有時我會陷入天人交戰:這能寫嗎?該寫嗎?為了保護當事人,這些故事其實有滿大程度的更易,但當下的心境與感受,還有對當事人的描摹,則希望盡可能地貼近真實。而每一篇故事裡面,都有你們的身影。」(摘自《宅爾摩斯的萬事屋》自序) ●〈我遇過的奇葩委託人〉之「匪夷所思型」── 接起電話,委託人非常害怕地小聲說:「我不能跟你們講太多,我怕暴露行

蹤,而且可能被監聽。我懷疑有人要追殺我……」 「誰要追殺你?是哪個道上的人嗎?」我立即升起警戒,也小聲地問他。 如果是在「馬路上」行走的朋友,那可能好解決得多,也許打聽一下事情原委,再請人遊說一番就可以處理好。 但他回答:「不是什麼道上的人。他們是……忍者……」 這位大哥,你找錯地方了啦。我們是徵信社,不是木葉忍者村啊! 強力推薦 (依姓氏筆劃順序排列) 專文推薦: ●孫生(YouTuber團體「反骨男孩」成員.尋找父親的委託人) ●陳函謙(作家.記者) ●黃揚明(資深媒體人) ●雷丘律師(「雷丘律師就決定是你了」粉專版主) 好評推薦:

●大師兄(作家) ●李桐豪(作家.記者) ●林立青(作家) ●姜泰宇(作家) ●謝松善(阿善師.前台北市政府警察局刑事鑑識中心主任) 推薦摘句: ●孫生:「人在面對未知事物以及不確定性的時候,總是會感到恐懼跟害怕,但在博哥旁邊,好幾個當下都讓我覺得好安心。在這個斯文的外表之下,有一顆炙熱、堅定的心,這大概就是我最喜歡博哥的地方了!」 ●陳函謙:「什麼是對、什麼是錯?在感情、權力與利益的迷障中,是非判斷的標準是什麼?徵信社拿錢辦事,又如何能主持公義、替天行道?這本新書,收錄了智博十數年的從業見聞,也寫下了他在人性試煉場上,對婚姻、人性、信任、背叛、傷害等人生命

題的反覆檢視與思考。不論讀者是否需要徵信社的協助,都值得一讀。」 ●黃揚明:「我在進入新聞圈之前,就和初入徵信業不久的智博認識,至今已超過十六年。這本書是人性黑暗集錦、徵信生態百科,他把業界經驗毫無保留地分享出來。未來若有影視團隊改編成職人偶像劇,也不令人意外。」 ●雷丘律師:「智博用輕鬆的口吻,敘述每個案例的來龍去脈,讓人有如閱讀小說般的行雲流水。如果你也喜歡聽故事,但是又覺得純粹的偵探故事有一點搔不到你的癢處,那這本書的案例故事加上智博的旁徵博引,肯定會讓你如沐春風。」

清日之際宜蘭大南澳空間變遷研究- 一個人文生態視野的考察

為了解決一 番地 一個人 的問題,作者林世委 這樣論述:

大南澳僻處於台灣後山,位於宜蘭縣之南境,這裏是中央山脈東北向的餘脈,背負南湖北山,面臨浩瀚的太平洋,可說是一塊得天獨厚的人間淨土,本研究旨在將大南澳空間變遷的研究,從單純歷史研究範疇中拉出,以人文生態視野的角度切入,期間自清朝、日治至現況的整體變遷過程,放入架構中加以分析、檢視,並試著詮釋與歸納出屬於其自身的地域空間形成脈絡。 回顧清嘉慶元年(1796)年漳州人吳沙等人率眾進入宜蘭拓墾初始,至光緒22年(1896)年間約經過一百年的開發,蘭陽平原絕大部分已為漢人所墾盡,唯當時位於「噶瑪蘭」廳治最南端邊陲之地的「大南澳」廣袤原野,因地勢險峻、交通閉塞又處於泰雅族南澳群「馘首習俗」的險境,對於

漢人的視野中仍是一片遙不可及的土地,塵封於近代大航海時代之外,南澳群孤立、與世無爭的族群生活始終未被干擾,此種狀態直至「牡丹社事件」發生後始被打破,一連串的國家勢力伸入或殖民者之政經控制與文化移植,產生了地域空間的變遷,是大南澳空間成形之重要表現。 日本殖民政府治台後,在國家統治與資源開發的前提下,藉由隘勇線的推進於明治41年(1908)深入了大南澳原野,大正3年(1914)完全控制了泰雅族「南澳群」。因此,日治時期蘭陽平原中除了叭哩沙(三星)之外,唯一能大規模開墾的地域就是大南澳。大正6年(1917)設南澳支廳於「浪速」,將大南澳納入一般行政區管理與蕃界分開,此一二分法的行政劃分,使得漢蕃

的分野更為明顯。 山海之間的大南澳,除原居的原住民外,外來移民以客藉為主,是基於「樟腦」與「土地」的誘因,提供了工作機會及生存空間,致使許多桃竹苗地區的客家人二次移民至此地,這些因素主要是受官方政策的影響。隨著大南澳警備道、沿岸理蕃道路、東海徒步道、蘇花臨海道路及戰後的蘇花公路、北迴鐵路甚至施工中的蘇花改善計畫等交通工程的開闢,讓因製腦而形成的獨特地域,現在則是世界上少見的客家農、漁兼具並擁有原住民元素的空間,在具有著獨特生態區位及歷史脈絡下,於是又展開了另一新風貌的空間變遷。 此一特定地域空間,紀錄著不同種族群體交匯的痕跡,展現出台灣近代殖民關係之空間歷史外並交雜承載著不同主體的記憶。本

研究即以「大南澳平原」為主要場域。試圖以時間為軸,透過各個時期不同官方立場的政策的演變及習俗口碑傳說,探討此一界外「番地」在清代至日治及戰後的空間變化發展,以做為空間結構及變遷研究的基礎,融入恆久不變的自然生態,據此,再探討其深度發展的可能展望。

一 番地 一個人的網路口碑排行榜

-

#1.[情報] 解封後一番地古亭店內用

挑重點講1.9月開始漲價,午餐458/晚餐跟週末528+10%,單人不加價,用餐當天蠻多桌都一個人2.牛小排跟板腱肉質不錯,也不會切太薄,還是保有口感3.本肥是一個人去吃, ... 於 ptthito.com -

#2.桃園中壢︱一番地味自慢。日式壽喜燒,吃到飽 - 麥的小窩

結果就在談話中聊到一番地壽喜燒,我跟采縉都沒吃過 ... 突然覺得一個人吃飯已經很可憐了,來用餐還因為只有一人要加收開鍋費@@. 於 mai0104.pixnet.net -

#3.一番地吃到飽壽喜燒(桃園) - 想吃就吃是幸福

當然還有我愛不釋手喝過就天天想念的杏仁茶抹茶也很讚我一個人就不知道喝掉幾杯. 最後的甜點是服務生端上來的冰淇淋是一人一個但是檸檬片就一鍋一盤. 於 min19930912.pixnet.net -

#4.Choice牛肉,無湯的火鍋,有湯的燒肉!台中壽喜燒吃到飽!

「一番地壽喜燒」這家桃園人氣「壽喜燒吃到飽」在台北、林口、台南和高雄 ... 正值開幕期間,一個人$500元有找,肉品吃到飽也完全滿足身為肉肉控 ... 於 cheer198.pixnet.net -

#5.[好吃] 一番地台北開封店 - 科班與梅絡生活

上禮拜六跟高中同學一起去吃飯, 找不到其他好吃的餐廳,所以就決定原本的口袋名單,一番地啦! 一個人的價格是429 + 10% 一開始到位子,桌面上的樣子 ... 於 kl850327.pixnet.net -

#6.一番地壽喜燒價位

多種套餐搭配,詳情請見最新消息️ 中壢, 美食, 壽喜燒, 肉片, 生菜沙拉, 烏龍麵, 蛋汁, 蔥花, 五味粉, 一番地, 抹茶, 紅豆, 杏仁茶, 檸檬, 韓式泡菜, ... 於 canonicaholiday.it -

#7.[食記][岡山一番地壽喜燒]享受一個人的寧靜【已歇業】

一番地 (岡山店)地址:高雄縣岡山鎮民有路51號(岡山店)【已歇業】電話:(07)624-4966營業時間:一~日: 11:00 - 22:00 價格:週一到週五午餐:298 ... 於 wargzscott.pixnet.net -

#8.【台北中正】一番地壽喜燒台北開封店 - 魚樂分享誌

... 另加10%服務費店名:一番地壽喜燒(台北店)地址:台北市中正區開封街. ... 一定沒位子,假日消費一個人458元,因訂位超過20人就不需加收一成服務費. 於 acarpblog.com -

#9.新開店客燒吃爽爽 一番地壽喜燒 - 窩客島

新開店客燒吃爽爽──一番地壽喜燒2015年04月14日(火)| 編集 |[壽喜燒、鍋物/台北南 ... 灑滿了紅糖的檸檬片希沙良倒是很愛,一個人就吃掉了大半盤。 於 www.walkerland.com.tw -

#10.[請益] 一個人的壽喜燒- 看板ShuangHe | PTT台灣在地區

MOMO一個人吃不會奇怪,不會另外加價食材選擇多不錯呀 ... 剛在古亭站一番地吃完只有週末才會對一人加收費 ... 我一個人去景美壽喜燒一丁吃過,服務一樣好. 於 ptttaiwan.com -

#11.桃園| 黑澤和食壽喜燒吃到飽(一個人能開鍋)

比起桃園的一番地壽喜燒跟一吉一田壽喜燒相比,這家店裝潢上似乎又更簡樸了一些,但是這也反映在價位上,這裡比其他兩家都便宜。 於 www.paine0602.com -

#12.無常( ︿ )麻瓜槓上不開花 - Plurk

自己跑來吃壽喜燒,一個人吃了15盤肉~ ... 一個人515(以包服務費)90分鐘吃到飽 ... 一番地上次我們三個人去吃,被硬排在兩人位,大概是生意太好了XD. 於 www.plurk.com -

#13.[問卦] 中午自己去吃壽喜燒幾盤才及格?! - PTT推薦

如題啦阿肥等等想要自己一個人去吃壽喜燒, 目前是想去吃一番地! 一個人吃好像還要多50QQ 有沒有一個人要吃幾盤才不丟肥宅的臉啊?! 於 pttyes.com -

#14.超級N訪的美食【一番地壽喜燒吃到飽】,台北、桃園 - 林慧中 ...

▽ 另外,他們現在有出外帶的,我看了一下價位很棒欸,等於一個人$250內就可以享受壽喜燒了!不過肉品兩份200g的話份量大概應該十來片這樣,以吃的精巧來 ... 於 angellin.com -

#15.[台南]安平新店Prime牛肉吃到飽推薦一番地壽喜燒安平店sukiyaki

台北一番地壽喜燒進駐台南了,安平又多了一家吃到飽壽喜燒的新選擇,高等Prime等級牛肉吃到飽大推薦,午餐$398晚餐/假日$468,另加一成服務費, ... 於 pboss.tw -

#16.一番地壽喜燒

打電話預約, 開車前往五分鐘距離不到的一番地, 一番地有特約停車就是老四川旁邊那個 ... 一盤只有四五片(煮好會變成8-10片), 一個人吃五盤不是問題XD. 於 lemonadellen.pixnet.net -

#17.高雄壽喜燒ptt

翰品MOMO 一番地三間最多人推. ... 門口一進來分了左右二邊用餐區,正對門口的是食材自助一個人的飲食店是未來趨勢最好弄成一格一格位於高雄大遠百內的「北澤壽喜燒 ... 於 assexconslazio.it -

#18.【食記】一番地壽喜燒 - 台灣貪吃胖的玩樂故事

我現在已經不敢去面對我的體重計了…. 一番地壽喜燒(古亭) 地址:台北市中正區和平西路一段80號電話: 02 2368 6600 於 twpang.com.tw -

#19.2010 桃園一番地壽喜鍋(無照片) - minie128 - 痞客邦

一番地 是採套餐形式,一個人398+10% 可以享用沙拉+前菜+肉盤(無限)+菜碗(無限)+主食一份+自助飲料+甜點 因為沒有打算使用照片,所以就直接評論囉~ 於 minie128.pixnet.net -

#20.ㄧ喜燒肉

我個人使用到的份量也相當少,因為我覺得一喜燒肉食材的本身就很美味,醬 ... 一番地壽喜燒是從桃園開上來台北的,台北開封店在2012年末時開始營業, ... 於 euroeconomyconsulting.it -

#21.[食記] 桃園- 一番地壽喜燒- 看板EatToDie | PTT美食旅遊區

我第一次吃到耶~~口感很特別,不會很酸喔, 我一個人就吃了兩三片~哈哈哈每個人還有一份紅豆抹茶冰淇淋我不太吃抹茶的,不過一番地的抹茶冰淇淋還蠻和我意的抹茶吃起很 ... 於 pttfoodtravel.com -

#22.一番地一個人的評價和優惠,PTT、DCARD和商品老實說的推薦

一番地一個人 的評價和優惠,在PTT、DCARD和這樣回答,找一番地一個人在在PTT、DCARD就來全聯商品經驗網路分享指南,有商品老實說的推薦. 於 pxmart.mediatagtw.com -

#23.[問卦] 一個人吃壽喜燒? - Gossiping板- Disp BBS

花葵的雞好吃哦! 一番地好像還不賴A___A 列入考慮中. 推swgun: 你來接我我陪 ... 於 disp.cc -

#24.【高雄】一番地日式壽喜燒吃到飽@大魯閣草衙道3F

... 帶他去品嚐最好吃的料理,所以我們來到大魯閣草衙道三樓的「一番地日式壽喜燒」 ... 平日晚餐及假日全天一個人吃到飽的費用是458元(需另加收一成服務費),這樣的肉 ... 於 tonysogo2009.pixnet.net -

#25.《試吃‧食台北》一番地-壽喜燒專門店,頂級牛肉吃到飽。

今天要向各位介紹的是從桃園進軍到台北的一番地壽喜燒,想吃到飽飽飽及享用頂級牛肉,這裡是不錯的選擇唷! 位於台北車站附近,交通十分方便,一來到大 ... 於 eggface0507.pixnet.net -

#26.一番地壽喜燒 - 一隻狼一個人

又一位同事出國!每個人都出國,超羨慕~ 出國前吃什麼?火鍋、燒烤? 出國的人說:壽喜燒! OK~我都吃! 時間!都可,請假去吃⋯⋯ 菜盤! 於 castor0605.pixnet.net -

#27.有湯的燒肉!台中壽喜燒吃到飽! - 火鍋 - 愛食記

「一番地壽喜燒」這家桃園人氣「壽喜燒吃到飽」在台北、林口、台南和高雄 ... 正值開幕期間,一個人$500元有找,肉品吃到飽也完全滿足身為肉肉控 ... 於 ifoodie.tw -

#28.中壢 一番地壽喜燒味自慢 日式頂級壽喜燒專賣店 - 我想做好人

必竟店家都主打優質肉品吃到飽的餐廳... 一個人也付了428+10%大洋(並不便宜也). 這區區一盤小小泡菜居然 ... 於 amily9420.pixnet.net -

#29.【食記】中壢壽喜燒吃到飽 一番地鍋物 - 愛

眼睛果然是影響一個人之深啊..... 這天的我, 真的好餓好餓, 整個迫不及待想要吃飯了○( ̄﹏ ̄)○. 老公說, 這裡的烏龍麵很Q很好吃. 我們也點了一份, 於 kite809.pixnet.net -

#30.桃園美食【一番地味自慢壽喜燒】一起大快朵頤高品質肉類吧

桃園美食【一番地味自慢壽喜燒】一起大快朵頤高品質肉類吧 ... 【好韓村韓風鍋物燒肉】一個人也能好好享用 ... 【恰好食】人氣早午餐一整天吃的到. 於 janice.life -

#31.「北車美食」一番地壽喜燒(台北開封店)吃到飽。高CP值。狂嗑 ...

一番地 壽喜燒都開這麼久了,想必大家一定是非常熟悉!出門前,還在猶豫這次的用餐經驗 ... 整體來說用餐經驗蠻好的,加了服務費一個人也才五百出頭! 於 k02864.pixnet.net -

#32.[捷運台北車站] 一番地壽喜燒台北開封店

同事介紹一間好吃的壽喜燒-"一番地壽喜燒",位在開封街上, ... 加收開鍋費50元,若真的是一個人想來用餐真得付出較高的代價,這真是不公平,抗議喔! 於 shiela.pixnet.net -

#33.一番地壽喜燒|桃園美食︱美食王國

星期天中午米茶熊與朋友相約一起到桃園一番地壽喜燒去吃吃看. ... 去過幾家壽喜燒吃到飽的店都是一個人一個蛋,這點米茶熊覺得粉棒). 於 gkingdom.pixnet.net -

#34.怎樣搭巴士, 地鐵或火車去中正區的一番地壽喜燒? - Moovit

在中正區, 怎樣搭公共交通去一番地壽喜燒 ... 出發于等一個人咖啡Café. Waiting. Love, 文山區 ... 中正區中一番地壽喜燒附近的巴士個車站 ... 於 moovitapp.com -

#35.一番地壽喜燒|吃到飽|台北車站|西門町|人氣名店 - 覓食

台北的壽喜燒名店其實滿多間,包括本燔三燔一番地(來自桃園) 鋤燒都算滿有名的。如果單就肉質來說, ... 最後的餐後甜點一個人有兩種都會上. 糖漬檸檬. 於 meetfood.com.tw -

#36.[台南圓仔微。食記] 一番地壽喜燒開封店台北車站US Prime極佳 ...

1. 美味:(霜降牛最好吃,肥瘦恰到好處) · 2. 衛生:(無特別觀察) · 3. 價格:(一個人約450上下). 於 cherrycatme.pixnet.net -

#37.新店快報!台南也有一番地壽喜燒了耶

聽桃園的同事推薦,才知道原來這間一番地在桃園很有名氣! 現在台南也終於有了!!! 桑妮和阿文馬上來吃吃看! 這裡很好找 ... 於 4co.tw -

#38.【台北中正】一番地壽喜燒-台北車站吃到飽,採用Prime極佳級

一個人 還會附上一份小菜,台式泡菜+韓式泡菜,. 拿來搭配肉品還不錯,吃的剛剛好,這是隨餐附贈的,. P1020503.JPG. 壽喜燒很重要的蛋 台北壽喜燒. 於 lanlan.tw -

#39.《美食推薦》「桃園一番地壽喜燒」燒肉類.各式新鮮蔬菜 ...

今天要跟大家分享的美食就是「桃園一番地壽喜燒」體驗分享相信有很多朋友很愛吃日式 ... △「桃園一番地壽喜燒」午餐平日一個人$388,晚餐一個人$458. 於 sinya690627.pixnet.net -

#40.桃園一番地價位

2 天前 — 桃園|一番地壽喜燒一進來就看見格木製柵將內部用餐區稍微間隔開來~~在 ... 上千家美食餐廳及24小時網路訂位服務+獨家優惠,讓每一個人找到屬於自己 ... 於 storyrunning.it -

#41.一喜燒肉刷卡

... 頭份美食「一喜燒肉」,在頭份尚順商圈旁的燒肉吃到飽,一個人628元+10%服務費, ... 平日午餐大人只要408元、晚餐及假日488元就吃得到標題[食記] 高雄一番地壽喜 ... 於 scuderiacampascicorse.it -

#42.透光的檸檬薄片【台北開封街】一番地味自慢。壽喜燒

其實肚子也已經裝滿了啦!! 平日中午一個人328元+10%~晚點吃還能一餐抵兩餐…多麼划算. 於 sogirl0105.pixnet.net -

#43.[問卦] 一個人吃一番地- 看板Gossiping - PTT網頁版

[問卦] 一個人吃一番地已回收. +收藏. 分享. 看板Gossiping作者kissa8443 (誠誠)時間4年前發表 ( 2017/12/20 04:21 ), 編輯推噓19( 20推 1噓 7→). 於 www.pttweb.cc -

#44.一番地壽喜燒吃到飽高CP適合大胃王挑戰

(達人旅遊美食, 熊喵Rudy, 一番地壽喜燒, 美食情報, 達人美食, , ) ... 的牛小排再度下鍋,本日戰果雖然不算非常豐碩,但光是牛小排,熊一個人也吃了 ... 於 travel.ettoday.net -

#45.讚不絕口『一番地壽喜燒』 害怕者勿入 - Believe Miracle

心思念念的壽喜燒,今天終於來吃了是要慶祝什麼節日嗎.......沒有....單純的想來大口吃高質感的肉來一解上班時的壓力哇~~還沒進門就感受 ... 於 doris0749.pixnet.net -

#46.一番地壽喜燒-台南安平店 - Facebook

快來一番地把不快樂放到鍋中涮一涮人生就會變成多采多'汁'呦 想要嚐鮮雙重享受的鴛鴦鍋嗎? 擁有「甜中帶鹹的道地壽喜燒 」 混搭「漫長熬煮清爽甘甜的昆布鍋 」 於 m.facebook.com -

#47.[討論] 北部一人/單人/邊緣人友善的吃到飽餐廳- EatToDie

13樓 → shamanlin: 出一張嘴不僅漲價,單人還要加收50~100,不划算了 10/16 01:32. 14樓 → jay710419: 高麗園momo 一番地壽喜燒一丁都可以一人用餐 10/16 02:11. 於 ptt-web.com -

#48.與「一番地壽喜燒_太神餐飲股份有限公司」相似的公司

【相似公司】看過一番地壽喜燒_太神餐飲股份有限公司的求職者,同時也看過這些 ... 不論聚餐或是享用一個人時光,都可嚐到有益身體、友善環境的『質素之食』美味。 於 www.104.com.tw -

#49.2022最新【桃園市-一番地壽喜燒】評價

一番地一個人 · 1.需事先訂位,以免久侯。 · 2.牛肉選擇多,吃到飽,適合愛吃肉類的朋友。 · 3.鍋淺,四人吃一定來不及煮,供應速度也不夠快,會耗不少時間等侯,可能不會有飽 ... 於 hot-shop.cc -

#50.【高雄吃到飽】一番地壽喜燒

在大魯閣討論度比較高的吃到飽要屬一番地跟涮乃葉了涮乃葉因為還沒用餐過,就無法比較了不過兩者還是有點差異像涮乃葉有自製的抹茶冰淇淋吃到飽依食材 ... 於 kaohsiungtoeat.pixnet.net -

#51.一番地一個人吃,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

一番地一個人 吃,大家都在找解答第1頁。日本壽喜燒Sukiyaki之料理一番地壽喜燒﹐在日本自古以來,為一獨特之煮法及食法而成為名聞遐邇美味佳餚而文,其名稱沿用至今 ... 於 igotojapan.com -

#52.一番地壽喜燒開封店fb - 火鍋推薦評價懶人包

一番地 壽喜燒開封店fb在PTT/mobile01評價與討論, 提供一番地評價、一番地餐券、 ... 晚餐是468元/1人,價格須收一成的服務費,因此當天吃下來一個人大概是510元左右。 於 hotpot.reviewiki.com -

#53.Reclamation and Han-Aboriginal Land Rights in Qing Taiwan

第一部民田與番地 ... 第三章墾荒與熟番地權 一、「募墾」(康熙25-31年) ... 確實沒必要說精確的地點,因為村外一望無際的田地裡,常只有他一個人捨不得中午短暫 ... 於 www.press.ntu.edu.tw -

#54.[食記] 桃園市大興西路~ 一番地壽喜燒 - 櫻桃Q的生活紀錄台

位於桃園市大興西路上的一番地壽喜燒,似乎是桃園中正藝文特區少數的壽喜燒專賣店, 所以,只要想起了壽喜燒的美味, ... 可以接受一個人開桌喔! 於 quenty.pixnet.net -

#55.一番地壽喜燒大直店 - 思懶愛挑食

日本壽喜燒Sukiyaki之料理﹐在日本自古以來,為一獨特之煮法及食法而成為名聞遐邇美味佳餚而文名. 本店選用美國USDA Prime霜降牛肉、Choice雪花 ... 於 eaay1411.pixnet.net -

#56.找一番地一個人相關社群貼文資訊

【問題】一番地一個人?推薦回答. 一番地壽喜燒官網。 日本壽喜燒Sukiyaki之料理一番地壽喜燒﹐在日本自古以來,為一獨特之煮法及食法而成為名聞遐邇美味佳餚而文,其 ... 於 realestatetagtw.com -

#57.一番地壽喜燒2021 - 餐飲貼文懶人包

找一番地一個人相關社群貼文資訊。 2021年10月6日· 日本壽喜燒Sukiyaki之料理一番地壽喜燒﹐在日本自古以來,為一獨特之煮法及食法而成為名聞遐邇美味佳餚而文,其名稱... 於 diningtagtw.com -

#58.壽喜燒一丁|台北火鍋吃到飽-$498無限吃有夠讚(分店價錢菜單)

壽喜燒一丁這家台北火鍋吃到飽真的是太強了,已經吃兩次了,真的是不推不行 ... 我一個人大概幹了10盤左右就GG了,接著換一些蔬菜、豆腐轉換一下味道. 於 nash.tw -

#59.一番地壽喜燒官網

日本壽喜燒Sukiyaki之料理一番地壽喜燒﹐在日本自古以來,為一獨特之煮法及食法而成為名聞遐邇美味佳餚而文,其名稱沿用至今許久,甚受一般大眾享受之料理, ... 於 www.sukiyakino1.com.tw -

#60.【台南美食】無湯的火鍋有湯的燒肉|Prime等級牛肉吃到飽

一番地 日式壽喜燒 無湯的火鍋有湯的燒肉到底是什麼啊? ... 每一個人都會附上一份沙拉和一盤泡菜。 ... 一番地壽喜燒-台南安平店 於 lifeintainan.com -

#61.〈食記〉→一番地壽喜燒‧台北開封店 台北車站壽喜燒吃到飽 ...

另外介紹一下,一番地的收費是平日午餐398元/1人、假日全天及平日晚餐是468元/1人,價格須收一成的服務費,因此當天吃下來一個人大概是510元左右。 於 editordiary.pixnet.net -

#62.[食記] 桃園一番地壽喜燒一人參戰心得! - 看板EatToDie

餐廳名稱:一番地壽喜燒桃園總店消費日期: 2018 年07 月地址:330桃園市桃園區大興西路二段86號電話:(03)301-9500. 於 www.ptt.cc -

#63.中壢吃到飽餐廳~一番地味自慢.日式壽喜燒

Summer說好想大口吃肉吃到飽,然後就揪我跟外甥女2號一起來一番地吃壽喜燒了~ 一個人記得是四五百元,用餐有限時,而且是時間到不管店裡有沒有人就是請你 ... 於 esther6lu.pixnet.net -

#64.【壽喜燒】還會想再訪的一番地壽喜燒

一個人 吃到飽的費用是$398,但開味菜、沙拉和甜點都是一人只有一份,其它的菜類、肉類和飲料才是無限供應。 於 abhappiness62.pixnet.net -

#65.『捷運文心森林公園站•美食推薦』:一番地壽喜燒X北部知名 ...

身為火鍋小霸王,尋找新開幕的壽喜燒當然也是必須的~以前一個人就能嗑掉9盤肉,現在戰力不如從前,但還是愛吃&##128073;&##127995; 吃到飽&##129315; ... 於 eattaichungmrt.pixnet.net -

#66.高雄.岡山-一番地壽喜燒(已歇業) - 豬小詠的食旅隨行

咖啡冰淇淋裡面包了巧克力豆….沒有”Haagen-Dazs”那甜死人不償命的甜膩感.. 不愛吃甜食的我還蠻喜歡這口味的呢….可惜一個人只有一球..吃起來 ... 於 bo2popo.com -

#67.[食記][岡山一番地壽喜燒]享受一個人的寧靜【已歇業...

[食記][岡山一番地壽喜燒]享受一個人的寧靜. 2020年6月13日—一番地(岡山店)地址:高雄縣岡山鎮民有路51號(岡山店)【已歇業】電話:(07)624-4966營業時間:一~ ... 於 chain.iwiki.tw -

#68.【食記吃到飽】台北車站美食.一番地味自慢壽喜燒(台北開封 ...

聽說台北這間一番地壽喜燒是從桃園紅到台北來開的我想是真的滿紅的因為這天我是跟MOMOCO一起來吃 ... 我一個人全部吃掉剩下的超滿足我就是個吃貨啊~. 於 joyce8.com -

#69.一番地壽喜燒吃到飽高CP適合大胃王挑戰 - 天天要聞

豆腐有先煎烤過的感覺,吸飽湯汁味道不賴,而口感Q彈的年糕也很耐嚼,算是意外好吃的一品。熊最喜歡的牛小排再度下鍋,本日戰果雖然不算非常豐碩,但光是牛小排,熊一個人 ... 於 www.bg3.co -

#70.Fw: [食記] 岡山一番地壽喜燒享受一個人的寧靜 - PTT Web

Fw:[食記]岡山一番地壽喜燒享受一個人的寧靜@eattodie,共有5則留言,4人參與討論,3推0噓2→, ※ [本文轉錄自Food 看板#1Fs5Y5SH ]作者: wargzscott ... 於 pttweb.tw -

#71.【台北美食推薦】一番地壽喜燒專門店(開封店) 頂級肉片吃到飽

這次剛好來到離辦公室不遠的一番地. 是新開的壽喜燒店喔!!在台北車站附近,很難得在這附近可以有這樣的美食呢~. 有機會的話一定常常來這邊聚餐! 於 wkitty.tw -

#72.一番地壽喜燒(中壢旗艦店)的相關食記 - FonFood瘋美食

找不到其他好吃的餐廳,所以就決定原本的口袋名單,一番地啦!...一個人的價格是429 + 10%...我覺得蠻好吃的,蔬菜很脆,醬也不會很濃,吃了真的蠻開胃的.... (詳全文). 於 www.fonfood.com -

#73.一番地壽喜燒桃園總店【桃園美食】 - 黃水晶的瘋台灣味

一番地 壽喜燒是北部吃到飽名店全省分店眾多,其總店鄰著街邊位在桃園大興西 ... 新光三越站前店【桃園美食】|桃園站前商圈一個人也能吃的韓式火鍋燒肉 ... 於 fengtaiwanway.com -

#74.ㄧ丁壽喜燒一番地壽喜燒 - ZPFUF

一番地 壽喜燒自行調配的壽喜醬,久煮後不會過於甜膩或過鹹,放入紅艷誘人的 ... 【關鍵字】:牛肉壽喜燒,豬肉片,一人晚餐,火鍋,一個人晚餐看食譜做菜螢幕不變暗 ... 於 www.mebofatan.me -

#75.一番地壽喜燒- 台南安平店,Prime / Choice 牛吃到飽,服務

台南市政府對面夏慕尼旁的「 一番地壽喜燒」吃到飽,出菜速度快, ... 平日中午加服務費一個人約$400 元,平日晚上或週末的話則約一個人$500 元左右。 於 www.daisyyohoho.com -

#76.【問題】一番地信用卡優惠 - 訂房優惠報報

一番地 優惠,大家都在找解答。2021年1月21日— 單筆刷卡消費滿1200元,享現折200元優惠:聚北海道鍋物、hot 7 新鉄板料理、藍屋...【一番地壽喜燒】嚴選各式優質食材及 ... 於 twagoda.com -

#77.來自東京的超人氣燒肉名店即將於11/26在夢時代7F開張! 焼肉 ...

一番地 壽喜燒今天正式開幕 昨天大家有看到接. 九樓的全新陣容 . 外帶菜單登場 這陣子很多粉絲敲碗外帶菜單,來了. 於 www.instagram.com -

#78.壽喜燒一丁

時間是晚上所以價錢也跟假日一樣了吃過的店家有潮肉(三次以上) MOMO (三次以上) 鋤燒(兩次) 一番地(兩次) 潮肉:服務很好,變化也豐富,但是覺得肉質算 ... 於 clementmagliocco.ch -

#79.[食記]一番地壽喜燒味自慢 - 油條飯糰配咪拎

是的~~~這又是一篇讓人討厭的美食記錄. ... 一番地的門面有一整片的透明冷凍櫥窗,裡面放的就是他們最自豪最主打 ... 我一個人大概就吃掉兩片吧! 於 reginatw.pixnet.net -

#80.【桃園吃到飽】一番地壽喜燒.Prime等級牛肉吃到飽

▽一進來就看見格木製柵將內部用餐區稍微間隔開來~~在這裡等候服務人員帶位即可! 一番地壽喜燒. ▽冰櫃裡頭可以看見不少肉品,等級也還不錯,都 ... 於 zineblog.com.tw -

#81.新開店客燒吃爽爽 一番地壽喜燒

一番地 提供五星級飯店使用的美國Choice等級牛肉, 包括Prime霜降牛肉、Choice雪花 ... 灑滿了紅糖的檸檬片希沙良倒是很愛,一個人就吃掉了大半盤。 於 kisara.fc2.net -

#82.一番地-大墩店 - Foody 吃貨

台中 南屯 身為火鍋小霸王,尋找新開幕的壽喜燒當然也是必須的~以前一個人就能嗑掉9盤肉,現在戰力不如從前,但還是愛吃#吃到飽 於 www.foodytw.com -

#83.一番第桃園一番地壽喜燒 - JLXPIS

日本壽喜燒Sukiyaki之料理一番地壽喜燒﹐在日本自古以來,薙切繪里奈深吸了一 ... 大條加上只有一個人慢慢吃減少部分備料稍微調整過菜色圖文網誌一番地壽喜燒桃園總店: ... 於 www.atraaya.me -

#84.一番地壽喜燒(太神餐飲股份有限公司)的相似公司 - 1111人力銀行

柚子花花青春客家菜起源為【大楊梅鵝莊】,創立於民國76年,由林董事長三兄弟共同創業。民國85年【全家福客家菜館-中壢店】為經營首店,陸續於民國87、90年成立【全家福 ... 於 www.1111.com.tw -

#85.一番地壽喜燒岡山

一番地 壽喜燒岡山情報,2021年10月24日— 同事香姐住岡山,是個美食愛好者,常說叫我們來要帶我們吃好吃的,所以擇日不如撞日, 馬上就來岡山報到.雖然現在戰力大不如前, ... 於 needmorefood.com -

#86.一個人的壽喜燒- 新北雙和

我都自己吃momo 也滿常看到一個人的. Megan avatar. By Megan at 2018-12-26T10:08. 剛在古亭站一番地吃完只有週末才會對一人加收費. Quintina avatar. 於 life.faqs.tw -

#87.一番地壽喜燒臺中 - Buuchau

多種套餐搭配,詳情請見最新消息防疫期間,一番地將與您一起攜手走過此次抗疫之路。 ... 身為火鍋小霸王,尋找新開幕的壽喜燒當然也是必須的~以前一個人就能嗑掉9盤 ... 於 www.buuchau-chau.me -

#88.一番地壽喜燒

日本壽喜燒Sukiyaki之料理一番地壽喜燒﹐在日本自古以來,為一獨特之煮法及食法而成為名聞遐邇美味 ... 【藝文特區美食】一個人也可以吃的壽喜燒。 於 zanotti-creative-music.it -

#89.【桃園虎焱燒肉饗宴】一番地壽喜燒新品牌。燒肉店還藏身一 ...

桃園在地壽喜燒品牌「一番地」,今年將餐飲延伸到燒肉吃到飽,【虎焱 ... 貼心設計:專為一個人設計的烤肉用餐區,讓你一個人不尷尬也能自在吃燒肉。 於 almablog.com.tw -

#90.一番地壽喜燒,超高CP值的吃到飽壽喜燒,古亭店服務真好

說牛肉真的很不錯、而且一個人才500元不到可以肉肉吃到飽,. CP值很高! 正好跟閨密K約聚餐,. 挑了幾間想吃的口袋名單,. K選了 ... 於 venuslin.tw -

#91.一番地壽喜燒|台中火鍋吃到飽只要458元 - I'm 大師兄

南屯美食「一番地壽喜燒」8種肉品無限供應,頂級牛肉隨你點,一人只要458元, ... 油花和蛋液的香氣融合在一起,我一個人就可以吃掉好幾盤~. 於 bigbro.tw -

#92.吃到飽#一個人稱霸一番地壽喜燒(大家能吃幾盤XD) - 美食板

今天下午剛睡醒的時候不知道要幹什麼,就隨意的決定要吃爆一番地,畢竟也好一陣子沒去。※你們看到的霧面圖不是因為我開濾鏡,是湯沸騰到要噴死我的 ... 於 www.dcard.tw -

#93.澄花壽喜燒

而這次延伸全新的品牌,九又三分之一,我們更要把澄花壽喜燒堅持的態度提升到另 ... 一番地壽喜燒台南安平店, 湁鍋饌精緻鍋物, 澄花日式壽喜燒東和店, ... 於 angeloemiliovilla.it -

#94.[揪團] 今晚一番地壽喜燒@中壢市 - PTT台灣在地生活

感覺還是會流團囧今晚有人想吃壽喜燒的嗎一番地內建超級矮宅魯蛇一位4人成團不分男女私信我報名喔!!! 拜託我想吃QQ 可是我不想一個人吃QQQQ -- ※ 發信站: 批踢踢 ... 於 pttlocal.com -

#95.高雅日式用餐氛圍「一番地壽喜燒-安平店」。 - 台南美食地圖 ...

這家「一番地壽喜燒」小高之前在高雄草衙道吃過,品嚐完心得相當 ... 台南東區美食》一個人也能爽吃銅盤烤肉和無限自助吧的百元起韓式平價鍋物! 於 foodintainan.com.tw -

#96.Fw: [食記] 台北一番地壽喜燒PRIME等級牛肉吃到飽! - eattodie

時間: Sat Jun 11 22:06:30 2016 餐廳名稱:一番地壽喜燒消費 ... 香味的洋蔥,這時候就可以加入醬汁了一個人還會附上一份小菜,台式泡菜+韓式泡菜, ... 於 ptttravelfood.com -

#97.[桃園美食] 一番地壽喜燒@現切牛肉好吃吃到飽 - Bon Vivant 蒂 ...

我第一次吃到耶~~口感很特別,不會很酸喔,我一個人就吃了兩三片~哈哈哈. 每個人還有一份紅豆抹茶冰淇淋. 我不太吃抹茶的,不過一番地的抹茶冰淇淋還 ... 於 itiffany.cc