三地門由來的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦范毅舜寫的 雙堂記:大武山下的聖堂傳奇 和奧威尼・卡露斯,亞榮隆・撒可努,潘秋榮,簡史朗的 臺灣原住民的神話與傳說(3):魯凱族、排灣族、賽夏族、邵族都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台湾原始艺术研究 - 第 72 頁 - Google 圖書結果也說明:可是,對於鹿紋、也、蛇紋、人像紋等的由來,雖然過去也曾經聽過一些傳聞, ... 1 4-3 排灣族頭目家詹析 a.c 為三地門系 b.d 為來義鄉系 1 見宮川次郎著,「台灣 D.

這兩本書分別來自遠流 和新自然主義所出版 。

銘傳大學 觀光事業學系碩士在職專班 方彥博、呂謙所指導 許國彬的 離島旅遊經費考量與休閒阻礙之研究-以金門地區戰史館為例 (2020),提出三地門由來關鍵因素是什麼,來自於離島、金門、戰史館、旅遊經費、休閒阻礙。

而第二篇論文國立臺南藝術大學 民族音樂學研究所 范揚坤所指導 劉慧瑛的 排灣族口笛(pakulalu)與鼻笛(lalingdjan)音樂的傳承與演變—以謝水能為例 (2019),提出因為有 排灣族、口笛、鼻笛、謝水能、傳統表演藝術的重點而找出了 三地門由來的解答。

最後網站山地門原鄉則補充:原地名排灣語為音斯笛摩兒,清朝時期漢人北移開墾時稱之為山豬毛,日治時期稱為山地門,光復後才改稱山地【台灣好好玩】原住民文化無論是食衣住行育樂都 ...

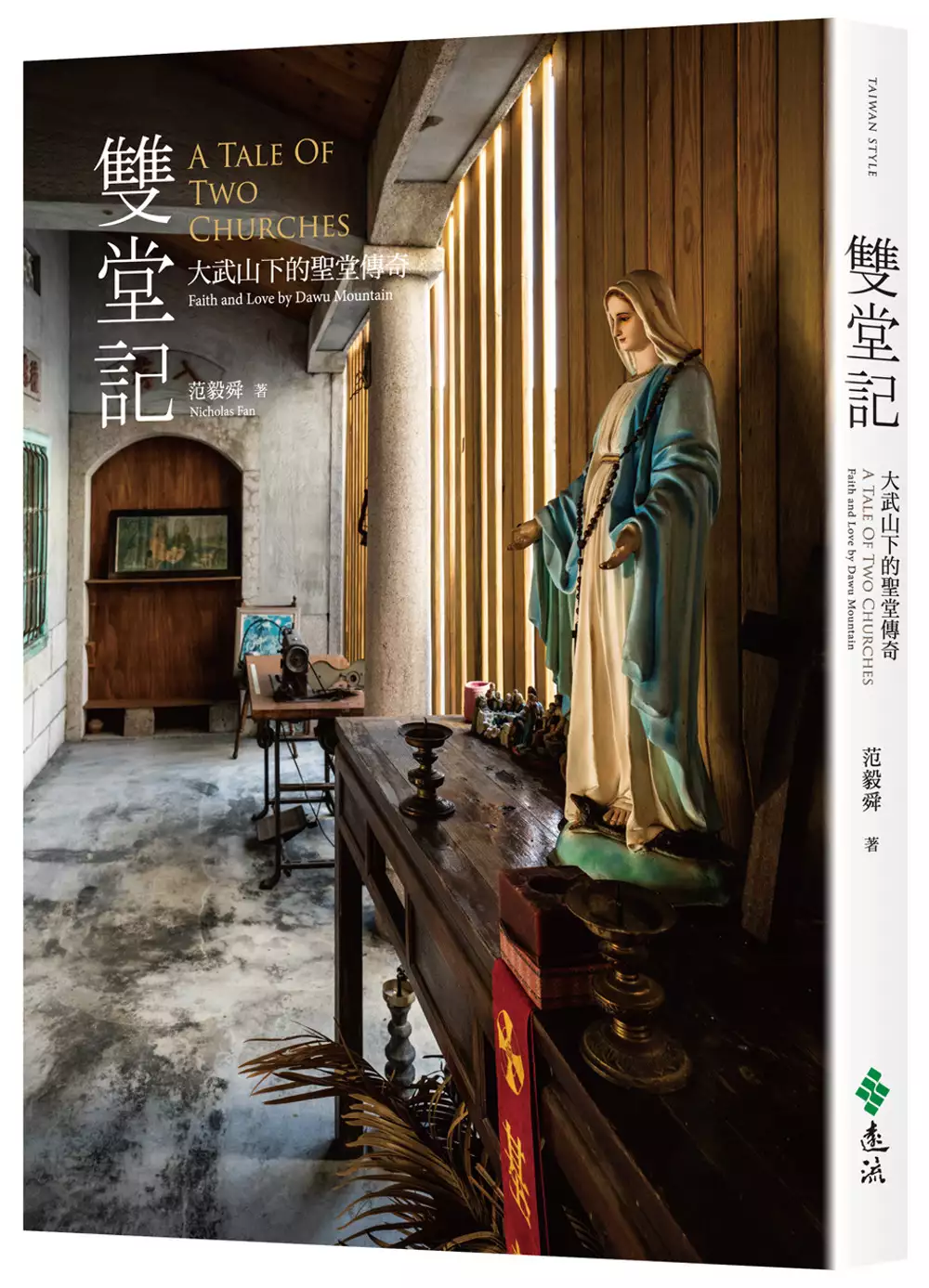

雙堂記:大武山下的聖堂傳奇

為了解決三地門由來 的問題,作者范毅舜 這樣論述:

★攝影家范毅舜最新圖文創作 ★從本土兩座大教堂的故事,開啟觀看台灣史的另類視角 ★令人驚豔的台灣教堂藝術與文化盛典紀實攝影200餘幅 ★難得一見的歷史圖像,得以窺見早期台灣多元文化激盪交融的真實情境 這是最好的時代,也是最壞的時代。這是智慧的年代,也是愚蠢的年代。 這是篤信的時代,也是疑慮的時代。這是光明的季節,也是黑暗的季節。 這是希望的春天,也是絕望的冬天。 ~摘引狄更斯《雙城記》開卷語 屏東大武山下的萬金聖母聖殿,是台灣現存最古老的教堂,也是本土天主教最重要的朝聖地。而緊鄰萬金的佳平法蒂瑪聖母堂則是台灣原民部落的第一座天

主教堂,其滿溢原民文化色彩的新聖堂更是大武山下最璀璨的琉璃珍寶。這兩座近在咫尺、興建時間相隔一個半世紀的教堂,所歷經的演變與波折大異其趣,竟彷彿台灣史的精采縮影。 如狄更斯《雙城記》所言,究竟什麼是最好的時代或是最壞的時代?在充滿逆境與變數的人生裡,我們如何為自己的生命定義?而在無明與慧心糾葛,愛慾交織的肉身生命裡,橫在神人之間的真愛又是什麼?而交織其中,族群、宗教與文化的碰撞,人、神之間的糾葛,又將帶給人們什麼樣的生命啟示? 繼《海岸山脈的瑞士人》、《山丘上的修道院》、《公東的教堂》後的多年沈澱,范毅舜再次以深刻的文字及動人的影像,打造出如史詩般,關於信仰、文化傳承與真愛探究的永

恆篇章。 各界推薦 李清志 (實踐大學建築設計學系副教授) 范毅舜有一顆敏銳的心靈,以及狂放的藝術熱情;正如當年來到台灣宣教的神父們,敏銳地體貼天主的心意,同時也熱情地宣揚福音。他書寫建築的方式,有如考古學者般,深入探討文獻並實地考察,讓這些建築不只是結構與美學的設計作品,更反映出當地人有血有肉的真實信仰生活。 孫大川 (國立台灣大學台灣文學研究所兼任副教授) 毅舜兄這一連串的書寫創作,不只是為教會史留下碑文,也不只是為教堂建築藝術的文化涵攝做出見證,更重要的是,他為我們提供了另一種觀看台灣史的視角……。教會的歷史固然有她殖民帝國或教派競合的陰影在,但從其教義本旨和微

觀作為看,她的確提供了一個超越世俗、跨越族群的實踐路線,嘗試以十字架上的聖愛,縫合一切的對立。 劉振忠 (天主教高雄教區主教) 書中講述到的淒美故事──蘇士郎神父,其實他也是我信仰上的父親!在我方呱呱墜地之時,是蘇神父在我的故鄉──嘉義幫我付洗,才成就今天的我……佩服他來到屏東,不畏千辛萬苦,深入原住民區展開傳教工作,成為屏東原住民區的開教先驅。這是天主奇妙的安排,在許多時刻將我們的緣分牽在一起,似乎是在提醒著,在天主的愛內,大家都是一家人。 潘孟安 (屏東縣縣長) 族群間的共存共榮,造就國境之南的風貌。《雙堂記:大武山下的聖堂傳奇》一書,亦充分表現了屏東的族群包容力……。

范毅舜先生透過他熟悉的影像技術,試圖爬梳、還原,並以科學的解析,進一步理解舊照片中所拍攝的時空、人物,輔以傳教士所留文書,挖掘歷史文獻,帶領讀者重新認識那段模糊且逐漸被遺忘的世紀。范先生如行走在信仰中的旅人,用鏡頭訴說著百年教堂的今昔榮華。

離島旅遊經費考量與休閒阻礙之研究-以金門地區戰史館為例

為了解決三地門由來 的問題,作者許國彬 這樣論述:

本研究目的以離島地區旅遊之遊客為研究對象,以了解參訪金門地區三大戰史館人口統計變項,探討不同背景變項在經費考量方面與休閒阻礙之間的差異,瞭解經費考量與休閒阻礙之關聯性。研究方法則是運用問卷調查方式,在金門地區三大戰史館針對自由行的遊客進行資料的收集,各發出問卷150份,總共450份問卷,回收有效之問卷為431份,問卷回收率為95.7%,運用探索性因素分析、單因子變異數分析進行資料的分析。結果顯示:男性、31-40歲、已婚大專院校、工商業、南部、年收入51-100萬、月支配金額以1,5001-30,000元之受訪者較多,每年可用於國內旅遊金額以11-20萬之受訪者較多,參觀景點以八二三戰史館

之受訪者較多。無法三大戰史館都參觀的主要原因以時間因素較多、前往金門旅遊的原因以疫情無法出國之原因最多。不同年齡、教育程度、職業、年收入、月支配金額、每年可用於國內旅遊金額在經費考量「交通預算」、「住宿預算」、「膳食預算」與「伴手禮預算」均達到顯著差異。不同年齡與教育程度在「內在阻礙」、「人際阻礙」與「結構阻礙」均達到顯著差異。經費考量與休閒阻礙所有的因素均具有顯著正向關係。 建議相關的商家或是伴手禮商品店,製作較為精美金額不要太高的禮品。消費者提早購買金門的住宿優惠卷,旅遊前搜尋費用方面的資訊,了解怎樣的玩法最恰當,分析外在環境與克服旅遊可能遭遇的阻礙。

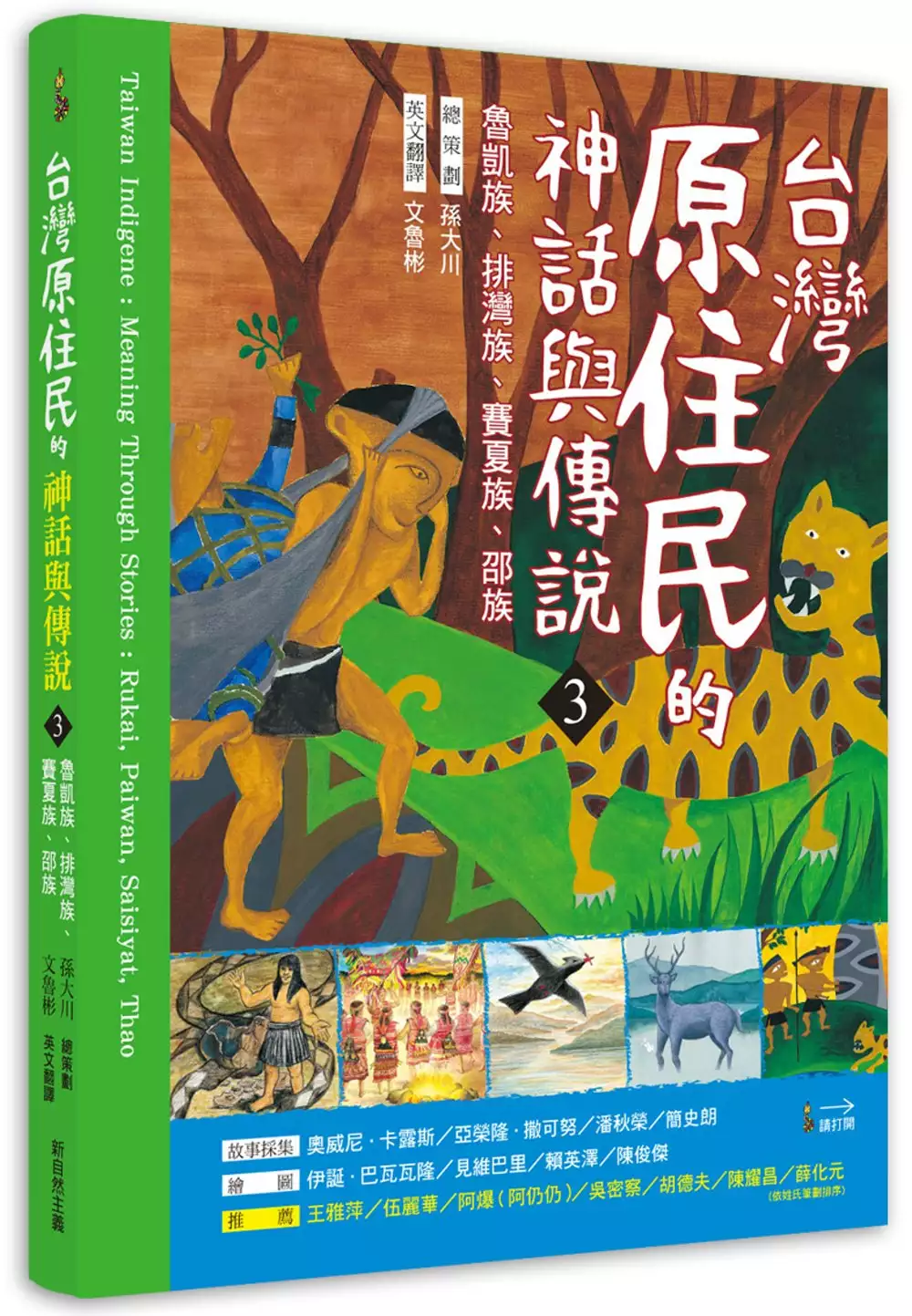

臺灣原住民的神話與傳說(3):魯凱族、排灣族、賽夏族、邵族

為了解決三地門由來 的問題,作者奧威尼・卡露斯,亞榮隆・撒可努,潘秋榮,簡史朗 這樣論述:

★ 感謝讀者長久以來支持的臺灣原住民十冊的神話與傳說! ★ 把十冊變為三冊,在購書與收藏上更為方便! ★ 紙風車劇團曾出演排灣族《巴里的紅眼睛》! ★ 榮獲新聞局第21次中小學生優良讀物圖畫類推薦! ★ 2003年《賽夏族:巴斯達隘傳說》榮獲新聞局金鼎獎優良讀物推薦! 在這個面積只有三萬六千平方公里的婆娑美麗之島上,孕育出卑南、泰雅、阿美、邵族、魯凱、賽夏、鄒族、排灣、達悟、布農等等原住民族群,形成豐富多樣的台灣原生文化。 台灣原住民儘管各族的生活文化不盡相同,但卻一致的敬畏、順從大自然的規律與力量,尊重、愛惜天生萬物。他們以祭儀節慶謝天

、祭祖,敬天且感恩;以禁地、禁忌告誡後代子孫,默默維護水源地及山林資源。 由孫大川教授策畫出版的原住民神話與傳說,邀集了許多優秀的原住民,如卑南族的故事採集者就是台灣史前文化博物館副館長林志興、繪者則是金曲獎知名創作者陳建年,排灣族故事採集撒可努不但創作還創辦了獵人學校,達悟族繪者席‧傑勒吉藍、魯凱族繪者伊誕‧巴瓦瓦隆等知名藝術家,共同參與圖文製作及編輯。嘗試透過生動的故事,搭配精緻彩繪圖畫,勾勒出原住民信仰、儀式、禁忌、圖騰、生活智慧與技能,並透過中、英文對照,希望讓國人以及海外讀者能認識台灣原住民寶貴的生活文化遺產,也讓台灣這段遠古歷史變得清晰、鮮活、可親。

讓我們在經濟起飛帶來了對自然與生態的重大衝擊與危機之際,從原住民與大地共生的生活文化中得到智慧。是青少年了解原鄉文化的最佳圖畫書。 本書特色 * 中英文對照,讓國人以及海外讀者可一起閱讀了解原住民文化。 * 許多單詞註釋,方便更加了解原住民文化與用詞。 * 各族語言、漢語拼音和羅馬拼音對照表,讓你開口溝通沒煩惱~ * 各族文化導覽圖,拜訪也可以輕輕鬆鬆的! 好評推薦 王雅萍 國立政治大學民族學系副教授 伍麗華 校長立委 阿爆(阿仍仍) 吳密察 國立故宮博物院院長 台灣史學者 胡德夫 民歌之父/原權會創會會長

陳耀昌 醫師 薛化元 政治大學台灣史研究所教授

排灣族口笛(pakulalu)與鼻笛(lalingdjan)音樂的傳承與演變—以謝水能為例

為了解決三地門由來 的問題,作者劉慧瑛 這樣論述:

傳統排灣族的口笛與鼻笛在音樂使用與文化意涵,蘊含排灣族的祖靈信仰、神話傳說、社會結構、生活型態及工藝技能等各方面文化傳統經驗,可說是排灣族樂器中最具代表性的傳統樂器。然而,在歷經了日治時期「理蕃」與「皇民化政策」的推行以及新音樂元素傳入,接之國民政府「山地平地化」政策、外來宗教持續影響及現代化發展的衝擊,導致舊有文化傳統迅速凋零,面臨失傳危機。但,隨「文化資產保存」和「維護文化多樣性」的議題被重視的情況下,政府於2005 年修訂與頒布《文化資產保存法》後,確立排灣族口笛與鼻笛保存與維護工作的權責與義務。接續由屏東縣政府在2008年依法完成「排灣族口笛、鼻笛」文化資產登錄作業。近期經文化部於2

011年指定排灣族口、鼻笛為「重要傳統表演藝術」,成為國家文化資產重點保護項目。同時並列Vutsulj 群泰武鄉的謝水能與Ravar 群三地門鄉的許坤仲,為此項重要傳統表演藝術的保存者。本文以謝水能依法實施「重要傳統表演藝術保存者與保存團體傳習計畫」的傳習課程、相關教育推廣與展演活動為主要論述依據,透過田野場域的觀察,探討謝水能如何因應時代的變化,將排灣族口笛與鼻笛音樂重新運用、詮釋及延續其無形文化的價值。並提出本研究的觀點與思維。

三地門由來的網路口碑排行榜

-

#1.三地門琉璃吊橋、大鵬灣與萬金教會一日遊 - lch7413的部落格

台灣原住民族文化園區三地門琉璃吊橋〈 Santimen Coloured glaze ... 西元1869年在現址興建了新堂,終於在隔年的12月8日開堂,成為堂慶的由來;1874年 ... 於 lch7413.pixnet.net -

#2.屏東縣各鄉鎮地名之由來 - 幸運帶給您

原地名為「音斯笛摩兒」,屬於魯凱族『三地門』社的聚落,『三地門』是漢譯音,以前亦做『山豬毛社』。光復後,本地設鄉,便取名為『三地』鄉。 於 lin187ti17.pixnet.net -

#3.台湾原始艺术研究 - 第 72 頁 - Google 圖書結果

可是,對於鹿紋、也、蛇紋、人像紋等的由來,雖然過去也曾經聽過一些傳聞, ... 1 4-3 排灣族頭目家詹析 a.c 為三地門系 b.d 為來義鄉系 1 見宮川次郎著,「台灣 D. 於 books.google.com.tw -

#4.山地門原鄉

原地名排灣語為音斯笛摩兒,清朝時期漢人北移開墾時稱之為山豬毛,日治時期稱為山地門,光復後才改稱山地【台灣好好玩】原住民文化無論是食衣住行育樂都 ... 於 landithayngen.ch -

#5.[屏東食記] 原鄉茶藝土雞城~有格調的三地門景觀餐廳!大啖桶 ...

這間餐廳位於三地門,代表狡兔的觸角已延伸到屏東地區!距離台南的狡兔家只要1小時車程, ... 印刷精美的menu裡頭,特別附上三地門地名的由來. 於 www.walkerland.com.tw -

#6.臺灣蹓蹓- VR 實景- 三地門鄉-三地村

這裡在日據時代稱為三地門,原本隸屬於高雄縣屏東區署,光復後行政地區重編時改稱為三地鄉,並且改由屏東縣管轄,直到一九九二年八月更名為三地門鄉。 於 www.taiwan66.com.tw -

#7.雲深不知處騎行霧台

來到台24線約22公里處的三地門文化館,展示的主題「排灣族三寶:青銅刀、琉璃珠、陶壺」,訴說著天地起始的傳說、神靈信仰的由來。 於 nspp.mofa.gov.tw -

#8.三地門鄉公所 :: 疫苗施打地圖

疫苗施打地圖,霧台鄉公所,三地門鄉公所電話,來義鄉公所,瑪家鄉公所,三地門旅遊,三地門鄉長,三地門疫情,三地門由來. 於 covid19.imobile01.com -

#9.屏東旅遊 走進安坡童玩部落到排灣族部落玩手作公益旅行這樣玩

屏東三地門鄉安坡部落為排灣族居多,若來到安坡部落旅遊, ... 導覽,跟著他的腳步走,慢慢了解安坡部落的由來,部落社區裡也有簡單介紹跟彩繪牆面。 於 ailsa.tw -

#10.【高雄出發】屏東食在遊趣東港、大鵬灣、三地門一日遊

大鵬灣遊船(已含船資、船上飲料無限暢飲) ☆體驗最新鮮的海鮮食材(東港華僑市場) ☆透心涼的涼山瀑布,親子休閒好去處☆漫遊三地門部落,體驗原住民文化. 於 www.etholiday.com -

#11.「laima」排灣族家名制

分布在北方的三地門鄉10個村17個頭目家族系譜源流、拉瓦爾群達瓦 ... 不過是在清朝、光緒的時候的漢性由來,有些則是以傳統名字諧音字下去當姓. 於 minpaku.repo.nii.ac.jp -

#12.三地門鄉海神宮(黛娥娜神池) - 河畔小築

山神向達卡拉魯斯太陽神求援,太陽神以烈日迫使海神返回海底,並降下甘霖恢復澄清如鏡的潭水,溪水並流經部落,灌溉土地,這就是「海神宮」命名的由來。 於 fonghu0217.pixnet.net -

#13.屏東三地門沙漠溪。海神宮溯溪精華布丁池到黛娥娜神池

「海神宮」位於屏東三地門青山部落,每逢假日遊客如織,河潭戲水、岸邊 ... 海神妄想山中行宮,此即為「海神宮」之典故由來,而傳說仙女沐浴之地也得 ... 於 bimeci.pixnet.net -

#14.三地門機車借款photos on Flickr

三地門 借錢找政府立案當舖合法管道推薦三地門當舖永豐當鋪專營: 三地門機車借款, 三地門汽車借款, 三地門軍公教借款, 三地門借款,三地門房屋借款, 三地門土地借款, ... 於 www.flickr.com -

#15.屏東三地門| 山川琉璃吊橋輕旅行吃純素冰淇淋良野義式冰品

這座吊橋不單單只是當地居民通行的交通,更是當地文化與歷史的展現。 這是琉璃珠,也是這座吊橋命名的由來,橋的兩邊是壯麗的山川,所以“ ... 於 clnote.tw -

#16.三地門鄉~德文部落觀望山古道(三角點+櫻花園)+德萊公園+ ...

【德萊公園】位在於屏東縣三地門鄉德文村,是一座有著原住民傳統雕刻及人文 ... 石板屋紀念館門面兩側以石板描述刻有發源歷史由來的文字,詳細記載了 ... 於 koeiman.pixnet.net -

#17.琉璃珠的起源

琉璃珠的「重現江湖」改變了三地. 門的原住民生態,不僅提供當地人許多的. 就業機會,也發展為排灣族的觀光文化特. 色。 巫瑪斯的第一代學徒們所成立的「蜻. 蜓雅築工作室 ... 於 www.tri.org.tw -

#18.文章分類: 三地門 - 莫拉克88news.org

長治百合部落裡的三地門居民,雖多將戶籍遷至永久屋裡,但對於是否真能成為第11 ... 三地門鄉德文村的族人帶領著遊客,面對群山和薄霧,講解部落的由來與遷徙故事, ... 於 www.88news.org -

#19.三地門鄉 :: 公私立幼兒園543 - morePTT

公私立幼兒園543,提供屏東縣三地門鄉景點列表、三地門鄉介紹以及旅遊王精選三地門鄉飯店等旅遊資訊。 ... 以原住民排灣族為其鄉鎮特色,近年來成為是台灣相當著名的 ... 於 preschool.moreptt.com -

#20.墾丁.屏東樂遊帖 - 第 76 頁 - Google 圖書結果

DATA/地址:屏東縣三地門鄉三地村中正路二段110號/電話:08- 799-4084/營時:08:00~17:00/ ... 石板畫位於大榕樹旁,敘述日治時期排灣族人的發展歷史,及種植咖啡的由來。 於 books.google.com.tw -

#21.山地門景點 - Concessionarimassacarrara

三地門 景點十分豐富,有山林溪谷中的自然美景、濃厚的原住民部落色彩, ... 內門鄉位於高雄市中部,境內地形崎嶇多變,青灰岩山地豐富,鄉名由來是由 ... 於 concessionarimassacarrara.it -

#22.[我的足跡]2020年1月5日-屏東山川琉璃吊橋 - 背包客棧

[屏東]山川琉璃吊橋橫跨高屏溪支流隘寮溪,連接瑪家鄉與三地門鄉,曾經是全台灣最長 ... 由排灣族藝術家設計的各色琉璃珠,也是吊橋名稱由來與最大的特色. 於 www.backpackers.com.tw -

#23.黛娥娜神池/屏東山地門/排灣族美麗的神話秘境 - 小米遊記

【屏東縣三地門鄉】 ... 太陽神以烈日迫使海神返回海底,並降下甘霖恢復澄清如鏡的潭水,溪水並流經部落,灌溉土地,這就是「海神宮」命名的由來。 於 furkid.org -

#24.3DM是山地門還是三地門? - 新浪新聞

各位應該認為,山地門鄉居住著許多排灣與魯凱族的原住民,所以取名為山地門是指“山地部落門戶”之意。但是也許讀到現在您才發現被我或你自己誤導了,因為其實在屏東縣並沒有 ... 於 news.sina.com.tw -

#25.三地門_百度百科

這裏在日據時代稱為三地門,原本隸屬於高雄縣屏東區署,光復後行政地區重編時改稱為三地鄉,並且改由屏東縣管轄,直到一九九二年八月更名為三地門鄉。排灣語稱此地為「音斯 ... 於 baike.baidu.hk -

#26.跨区域公共事务的协作治理绩效研究 - Google 圖書結果

三地门 网上未提供正式合作协议,但是,河北厅网报道了津冀三地签订相关合作备录的息[14] ,北局网报道了2018年津冀协同发 ... 厦漳泉三地的合作由来已久,后来伴随两岸动, ... 於 books.google.com.tw -

#27.臺灣原住民數位博物館-魯凱族-地理分佈

日治末期,日人將原住於大武現址的居民遷至屏東縣三地門鄉的青葉村(Auga),目前的 ... 大南社的家譜呈現出,其與卑南族、排灣族及鄰近魯凱族聚落的通婚由來已久。 於 www.dmtip.gov.tw -

#28.屏東縣山地鄉旅遊資訊搜尋 - Triper info

此山北端為本鄉水門村,係本縣「山地門」風景區入口處。並連接原住民文化園區,為沿山公路重要景點。景色綺麗、美不勝收。,屏東科技大學亦在此平頂山設校佔地二百餘甲, ... 於 zhtw.triper.info -

#29.屏東新來義部落

高雄出發→屏東→走國道三號長治交流道下→往三地門方向→經水門往文化園區方向 ... 鄰近泰武鄉的新來義部落,是由來義鄉來義村、義林村、丹林村共同組成的部落,為屏 ... 於 morakotdatabase.nstm.gov.tw -

#30.安坡部落童玩王國!嚐原住民風味餐、貴族點心初魯克、探秘 ...

安坡部落最近蓋了三朵超可愛蘑菇屋,吸引許多網紅前來打卡拍照唷,其實這幾朵蘑菇屋是廁所喔。 3.jpg ... 地址:屏東縣三地門鄉安坡村高山巷1之3號. 於 damon624.pixnet.net -

#31.玩轉台灣2日Tour - 第 137 頁 - Google 圖書結果

GPS座標:N22°45'49.3” E120°42'12.2”屏東縣三地門鄉德文村2鄰13-2號(馬古都莊園) (08)799-6076 國道3號長治交流道下,左轉台24線往三地門方向,經霧台公路過管制站續行 ... 於 books.google.com.tw -

#32.【屏東景點】拜訪禮納里

位於屏東瑪家鄉的禮納里,其實聚集了3個部落──瑪家鄉的瑪家、三地門鄉的大社,以及霧台鄉的好茶。在民國98年,八八風災造成這3鄉的重大災情,政府便將這3村的災民遷 ... 於 www.taiwanviptravel.com -

#33.出自:北排灣:三地門鄉部落族群貴族家族源流(3900256)

九、馬兒村的聚落歷史與主要家系由來 · 出自:北排灣:三地門鄉部落族群貴族家族源流. 於 catalog.digitalarchives.tw -

#34.禮納里介紹、交通地圖、周遭景點、住宿、必買票券總整理

山川琉璃吊橋座落於屏東茂林國家風景區,連結三地門鄉三地村與瑪家鄉北葉村,全長262公尺,距離高度約45公尺,為全國最長的臥床式吊橋,橋身設計以代表排灣族、魯凱族 ... 於 www.settour.com.tw -

#35.排灣族大頭目

遇到; 頭帶: 排灣(Paiwan) 1 0000000789; 霧台鄉; Butsul 北排(Butsul本群) 三地門鄉; 邵族頭目家族2; 11. 排灣族(排灣語: Paiwan ),臺灣原住 ... 於 649786127.arevalo-bleuse.fr -

#36.三地門鄉 :: 台灣美饌大搜索 - iDataTW

三地門 鄉(排灣語:Tjimur)位於台灣屏東縣北端,北臨高雄市茂林區、六龜區,東鄰霧台鄉,西鄰高樹鄉、鹽埔鄉,南接內埔鄉、瑪家鄉。面積約196平方公里,排名屏東縣第 ... 於 food.idatatw.com -

#37.部落介紹 - 臺灣原住民族資訊資源網

宗教信仰, 族群傳統信仰 ; 部落由來. 三地村是屏東縣三地鄉的村落之一,位在隘寮溪的東北面坡地,與北葉村、水門村合稱為「三地門」。在為平地人和原住民買賣交易的孔道,現 ... 於 www.tipp.org.tw -

#38.屏東三地門x 安坡部落x 神山霧台特色景點x 經典 ... - 高雄旅遊王

屏東三地門x 安坡部落x 神山霧台特色景點x 經典部落美食x 自然生態秘境x ... 導覽人員向我們說明安坡部落的由來,在以前的時候部落的頭目會請漢人幫忙 ... 於 khguide.com -

#39.屏東三地門有個祕密花園「旁聽席」聆聽自然山林之聲

在屏東三地門村的半山腰,有家神秘的「旁聽席」,造訪前,得打電話預約座位,因為這家店每次只開放4個時段用餐,往往得預約到幾個月後, ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#40.【專題報導】三地門裡的門?!水門聚落的故事 - 南藝網

在隘寮溪左岸有一堤防,往西望有一望無際之屏東平野,盡收眼底。水門社區各種建設點綴其中,此處一帶風景綺麗,媲美三地門,遊人至此流連忘返。 水門社區 ... 於 www.f3art.com -

#41.人文介紹| 多納 - 部落e樂園

多納村的由來 ... 多納(ku nga da vane)村位於南台灣中央山脈本鹿山西方,東接台東縣延平鄉,南鄰屏東縣霧台鄉、三地門鄉、高樹鄉,西連本縣六龜鄉,北毗桃源鄉。 於 www.e-tribe.org.tw -

#42.山地門三地國小及排灣族部落巡禮

據導覽老師介紹,三地門是排灣族的部落,由來是原本在不同的地區的部落,遷址到目前的地方,所以稱為三地門,而非山地門。 於 a5793james.pixnet.net -

#43.山地門景點 - Nakit ure

三地門 景點十分豐富,有山林溪谷中的自然美景、濃厚的原住民部落色彩,還有許多 ... 門鄉位於高雄市中部,境內地形崎嶇多變,青灰岩山地豐富,鄉名由來是由羅漢門演變 ... 於 nakit-ure.si -

#44.三地門鄉公所Cemelesai 鄉長

三地門 鄉公所Cemelesai 鄉長, 內埔鄉。 8403 個讚· 788 人正在談論這個。鄉長車牧勒薩以‧拉勒格安Cemelesai Ljaljegan. 於 zh-tw.facebook.com -

#45.走過景點不錯過部落山川琉璃吊橋設解說員要帶動深度旅遊

八八風災後,由民間捐建、連結屏東縣三地門鄉和瑪家鄉的山川琉璃吊橋,是全台最長的吊床式吊橋。去(2015)年年底完工試營運時受到矚目, ... 於 e-info.org.tw -

#46.屏東三地門有個祕密花園「旁聽席」聆聽自然山林之聲

至於「旁聽席」的名字由來,謝銘偉說,是有一次家中長輩來到這裡,聽到隔壁地磨兒民族小學的讀書聲,好像也在教室裡旁聽一般,在這裡靜下心,還可以聽到蟲 ... 於 news.openpoint.com.tw -

#47.三地門地圖 - Clubgs

三地門 鄉地圖. 三地門鄉位於台灣屏東縣北端,北臨高雄市茂林區,東鄰霧台鄉,西鄰高樹鄉,南接內埔鄉、 瑪家鄉。 本鄉地處山地與平原的交界地帶,多屬丘陵地形, 海拔 ... 於 clubgs.fr -

#48.原民藝術家集結大山地門當代藝術展起跑| 中央社| Newtalk新聞

(中央社記者郭芷瑄屏東縣17日電)屏東縣政府文化處首次集結23位原民藝術家,在屏東美術館舉辦「未來潮-大山地門當代藝術展」,有超過百件平面、立體 ... 於 newtalk.tw -

#49.山豬毛的由來 - 堤緣花語陶

三地門 鄉原本在排灣族語中是稱為「音斯笛摩兒」,閩南移居此開墾的漢人以閩南語諧音稱之「山豬毛」或「山地門」。1935年,日本將排灣族Timor、Talavatsal ... 於 tiyuantiyuan.pixnet.net -

#50.[親子旅遊]屏東山地門安坡童玩王國,部落體驗營! @ Stanma 屎 ...

交通便利的屏東三地門安坡部落,位於美人山山腳下. ... 上彩繪的是安坡部落的歷史故事,敍述著部落遷徒至現在安坡部落的由來以及當時原漢感傷的故事! 於 ee025479.pixnet.net -

#51.來趟深度公路之旅!從愜意市區到雲端部落:台24線

三地門 剛好做為山林原鄉的入口,是台24線進入霧台鄉之前,最能感受原鄉魅力 ... 神山社區發展協會的在地專業導覽,認識這個「月亮部落」的美麗由來; ... 於 blog.tripbaa.com -

#52.山地門住宿

高樹鄉(三地門鄉附近區域) 屏東幸福莊園庭園民宿位在高樹鄉,設有共用休息室, ... 地摩兒",閩南先民則以其諧音稱為"山豬毛"或"山地門",這是現在普稱山地門的由來。 於 tierhilfe-ludwigsburg.de -

#53.【屏東瑪家】台灣原住民族文化園區山川琉璃吊橋

... 日,因為想要更深入了解原住民族的文化,所以前往參觀,位於屏東縣瑪家鄉北葉村,處於三地門、瑪家、霧台等3個原住民鄉 ... 「原住民族日的由來」 於 hahalover.pixnet.net -

#54.【屏東瑪家】台灣原住民族文化園區 融合16原住民族的園區

續上篇!當我們在屏東『三地門鄉』來回走完一趟充滿琉璃珠故事的『山川琉璃吊橋』後,我們在停車場的『伊都護餐飲休息站餐廳』吃午餐,吃完午餐後續遊 ... 於 tungbin.pixnet.net -

#55.三地門鄉 - 中文百科知識

三地門 鄉位於台灣屏東縣北端,北臨高雄縣茂林鄉,東鄰霧台鄉,西鄰高樹鄉,南接內埔鄉、瑪家鄉。該鄉地處山地與平原的交界地帶,多屬丘陵地形,海拔在100-2159公尺之間 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#56.第六章、臺灣地名的探究

音譯自日語濱線[hama-sen],“hama”為「海濱」之意;“sen”為「鐵路」之. 意,一如新幹線)。 4.原住民語漢式譯名法. 如:山地門(三地門)在排灣族發音為“Timor ... 於 www1.geo.ntnu.edu.tw -

#57.德文咖啡搭起原住民返鄉路| 方德琳 - 遠見雜誌

一月九日上午十一點多,我來到位於屏東的三地門鄉的三地國小。 ... 到德文部落時,每個小孩都可以扮演小小的解說員,可以訴說德文咖啡的由來跟特色。 於 www.gvm.com.tw -

#58.來趟公路之旅吧!台24線公路行程推薦,從市區一路玩到深山

三地門 剛好做為山林原鄉的入口,是台24線進入霧台鄉之前,最能感受原鄉魅力與山林 ... 可以透過神山社區發展協會的在地專業導覽,認識這個「月亮部落」的美麗由來; ... 於 www.shopback.com.tw -

#59.繽紛生活-油品環教之旅探尋原鄉人文與部落生態 - 台糖公司

同仁佳評如潮、引頸期盼的年度油品環境教育,今年首站參訪位於屏東瑪家鄉與三地門交界之隘寮溪兩岸 ... 導覽人員解說「不動草原」和「哭泣湖」的自然環境與命名由來. 於 www.taisugar.com.tw -

#60.屏東文史要點筆記 - Loxa 教育網

屏東有33個鄉鎮、8個山地鄉(霧台、三地門、瑪家、泰武、來義、春日、獅子、牡丹鄉)。 ... 地名由來. 特色. 觀光景點與古蹟. 1.耍猴戲—阿猴. 2.日據—阿猴. 3. 於 w11.loxa.edu.tw -

#61.認識排灣族

屬於北排灣的拉瓦爾(Raval)群主要居住在屏東三地門鄉境內,是排灣族中唯一不舉行五年祭的社群。由於毗鄰霧台鄉的魯凱族,加上通婚頻繁,北排灣的文化受魯凱族很大的 ... 於 ici.nutn.edu.tw -

#62.滿州鄉

滿州鄉土地面積共一四二、二○一三平方公里,在屏東縣僅次於霧台鄉和三地門鄉,本鄉土地雖然很廣大,但最大部分是山區丘陵地,可耕作的面積不多,所以農業方面除水稻、 ... 於 163.28.10.78 -

#63.海神宮l 屏東觀光旅遊網

而達勞霧洞深潭也再度恢復平靜,故此地才得名「海神宮」。 海神宮. 屏東縣三地門鄉. 位於屏東山地門鄉青山村的海神宮,坐落在兩座山巒之間,經由沙漠溪長期的沖刷、 ... 於 www.i-pingtung.com -

#64.《台湾地名解说集锦·屏东县各乡镇地名之由来》_历史文献 - 百科

九如三地门内埔竹田牡丹车城. 里港佳冬来义枋山枋寮东港. 林边长治南州屏东恒春春日. 崁顶泰武琉球高树新埤新园. 狮子万丹万峦满州玛家潮州. 於 lib.taiwan.cn -

#65.三地門鄉公所-歷史沿革 - 屏東縣政府

這裡在日據時代稱為三地門,原本隸屬於高雄縣屏東區署,光復後行政地區重編時改稱為三地鄉,並且改由屏東縣管轄,直到一九九二年八月更名為三地門鄉。 於 www.pthg.gov.tw -

#66.三地門機車借款 - 屏東永豐當舖

三地門 鄉原本在排灣族語中是稱為「音斯笛摩兒」,閩南移居此開墾的漢人以閩南語諧音稱之「山豬毛」或「山地門」。1935年,日本將排灣族Timor、Talavatsal ... 於 www.yongfongcar.com.tw -

#67.三地門地址

沙滔舞琉璃藝術空間.3965平方公里;三地門鄉恰位在平原和山地交接處,平原地形僅佔不到50%,大多屬於丘陵地形,海拔約在100公尺至2159公尺之間,境內有隘寮溪流經,是店名 ... 於 kalt-made.ch -

#68.三地門 - 中文百科全書

這裡在日據時代稱為三地門,原本隸屬於高雄縣屏東區署,光復後行政地區重編時改稱為三地鄉,並且改由屏東縣管轄,直到一九九二年八月更名為三地門鄉。 於 www.newton.com.tw -

#69.當代族群遷移適應與認同現象-以三地村古茶柏安人為例

三、2016 年屏東縣三地門鄉古茶柏安愛鄉協會會員意見普查問卷……………162 ... 本節通過聚落的由來、環境空間與族群屬性的角度,分別探究原鄉與客鄉的. 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#70.屏東景點。山川琉璃吊橋,三地門最美一抹微笑天際線x 185沿 ...

「屏東山川琉璃吊橋」連結三地門鄉三地村與瑪家鄉北葉村, ... 融合在地特色,32面琉璃珠故事牌及作品穿插其中,這也是取名為「琉璃」吊橋的由來。 於 ihappyday.tw -

#71.走進歐洲普羅旺斯‧屏東禮納里部落 - 玩全台灣旅遊網

【玩全台灣旅遊網特約記者蔡忻容報導】位在屏東縣的禮納里部落佔地29公頃,全區包含瑪 ... 搭乘屏東客運,往三地門、霧台方向,水門站下車,往部落步行約30分鐘。 於 okgo.tw -

#72.三地門報告0421 - 瓦斯彈藥庫

關於「三地門」的由來有兩種說法:一說是三地門即為「三地之門」,三地意指水門、三地、北葉三個排灣族村落聚居;二說是日本將Timor誤植為Se-Timor而來。 於 wn2006.pbworks.com -

#73.山地門美食、三地門由來在PTT/mobile01評價與討論

在三地門由來這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者lovetire也提到東奧女排八強賽第一場南韓VS 土耳其金爺在日韓大戰,拼老命獲勝進八強, 這場第二局靠金爺的強攻,拿下 ... 於 nightmarket.reviewiki.com -

#74.石板烤肉

【地名由來】-三地門鄉、瑪家鄉. ◎三地門鄉地名由來:. 三地門鄉是由三地、 ... 排灣語稱此地為「音斯笛摩兒」,意指霧台、三地門、瑪家三處山地鄉共同的進出門戶。 於 library.taiwanschoolnet.org -

#75.大日本佛教全書 - 第 61 卷 - 第 153 頁 - Google 圖書結果

瑜伽論付,第三地。元曉心。七地門三地云力陳那。及護法等。眾多菩薩。各阮本論。所別作之七一故。 ... 此論了造由來。如來滅後。初一後天親造」論。如意論師耻,雪,也。 於 books.google.com.tw -

#76.內政部全球資訊網-中文網-屏東縣

恒春地方古稱瑯嶠地方,荷人稱為LongKiauw,係由來於排灣族稱西海岸東城一帶 ... 從屏東市經長治交流道、長治、水門村、三地門鄉三地村、達來村,經過了全國最高橋樑霧 ... 於 www.moi.gov.tw -

#77.北排灣:三地門鄉部落族群貴族家族源流 - 臺灣記憶- 國家圖書館

一、青山村的聚落歷史與主要家系由來頁31 · 二、安坡村的聚落歷史與主要家系由來頁37 · 三、口社村的聚落歷史與主要家系由來頁41 · 四、大社村的聚落歷史與主要家系由來頁49. 於 tm.ncl.edu.tw -

#78.魯凱族 - (一)起源:

接近平地的瑪家鄉三和村及三地門鄉的青葉村。留在. 台東的族人也漸漸遷移至平地,在今卑南鄉的大南村. (東興社區)建立了家園。 (二)分佈:. 於 www.ncyu.edu.tw -

#79.84 - 五倍券i原券及行動支付回饋

地址:屏東縣三地門鄉三地村中正路二段63巷13號(不定期參與展場販售,來店請先預約). 電話:0982-780-309. 販售商品:人體彩繪、排灣族琉璃系列商品、野外求生系列 ... 於 www.explorethesun.tw -

#80.霧台*三地門一日遊 - 轉彎. 小角落

霧台*三地門一日遊 · 99 目前是台灣 · ❤ 岩板巷的石板屋,木雕圖騰,教堂…相當有特色,而且經營得不錯! · ❤ 兩顆琉璃珠代表百步蛇的眼睛,延伸往下是百 ... 於 t25532000.pixnet.net -

#81.山地門景點 - Sofiart

三地門 景點十分豐富,有山林溪谷中的自然美景、濃厚的原住民部落色彩,還有許多 ... 內門鄉位於高雄市中部,境內地形崎嶇多變,青灰岩山地豐富,鄉名由來是由羅漢門 ... 於 sofiart.it -

#82.屏東三地門 安坡部落Djineljepan 排灣族聚落/童玩王國/裴勇俊 ...

201608161907屏東三地門○安坡部落Djineljepan○排灣族聚落/童玩王國/裴勇俊部落教室 ?屏東旅遊美食. 三地門鄉公所; 三地門部落住宿; 部落教室; 三地門原住民文化園區 ... 於 blog.xuite.net -

#83.屏東縣三地門鄉德文村100年運動會 - PeoPo 公民新聞

響徹雲霄,似乎也傳達了我們地歡樂給遙遠的祖先。 德文村因為有4個部落,每個部落又有各自的頭目,因此『不團結』由來已久。每當選舉時,貴族與平民的 ... 於 www.peopo.org -

#84.三地門鄉- 屏東縣 - 旅遊王

三地門 鄉位於屏東縣北端,南邊接鄰瑪家鄉和內埔鄉、西邊是高樹鄉、東與霧台鄉接壤、北與高雄市茂林區為鄰,總面積約為196.3965平方公里;三地門鄉恰位在平原和山地交接 ... 於 www.travelking.com.tw -

#85.一、魯凱族下三社群的歷史與文化

到北有好茶、阿禮、去露、霧台、佳暮、大武等六村,以及三地門鄉的德文、青 ... 時代文獻《理蕃之友》(昭和七年十月一日)曾經對茂林及多納的由來有過一段. 於 newnrch.digital.ntu.edu.tw -

#86.來趟深度公路之旅!從愜意市區到雲端部落:台24線 - 輕旅行

這座吊橋連結三地門鄉三地村與瑪家鄉北葉村,走在橋身,不僅可以欣賞溪谷的 ... 神山社區發展協會的在地專業導覽,認識這個「月亮部落」的美麗由來; ... 於 travel.yam.com -

#87.山地門附近景點 - Fewo gardasee

三地門 景點十分豐富,有山林溪谷中的自然美景、濃厚的原住民部落色彩,還有許多 ... 內門鄉位於高雄市中部,境內地形崎嶇多變,青灰岩山地豐富,鄉名由來是由羅漢門 ... 於 fewo-gardasee.it -

#88.屏東縣三地門鄉原住民人文探討

神衹信仰. 祖靈崇拜在本族為基本信仰,. 其中屬於頭目家族起源傳說的. 百步蛇,更是族人敬重祭祀的. 對象。 超自然與多神祇的信仰是排灣. 族的宗教觀,萬物有造物主,河. 於 www.shs.edu.tw -

#90.三地村 :: 非營利組織網

非營利組織網,三地村歷史,三地門由來,三地村頭目,三地門藝術村,三地門五里坡,三地門景點,三地門文化園區,三地門原住民. 於 nonprofit.iwiki.tw -

#91.排灣族百年部落,在「禮納里」蛻變重生 - 天下雜誌

2009年的莫拉克風災重創南台灣,尤其是長久以來與山共居的原民部落,更遭遇近乎滅村的命運, 其中包括三地門鄉歷史最悠久的部落─達瓦蘭(Davalan), ... 於 www.cw.com.tw -

#92.歷史沿革- 屏東縣政府警察局里港分局

... 廳舍之整建,提供員警一個堅固安全、舒適、高效率的辦公環境,得以提供屏北地區優質之警政服務。 里港分局轄區有里港、九如、高樹、鹽埔、三地門、霧台等六鄉。 於 www.ptpolice.gov.tw -

#93.三地門鄉

三地門 鄉早期地名為「音斯笛摩兒」,屬於魯凱族『三地門』社的聚落,中國旳閩南地區移居此開墾的漢人以閩南語諧音稱之「山豬毛社」或「三地門」。1935年,日本將排灣族 ... 於 xn--kwr22her7a6qdvs6a.tw -

#94.排灣族 - 原住民族委員會

拉瓦爾群以三地門鄉的達瓦蘭社群為核心,以「達瓦蘭」為部落起源,社會文化上有百合 ... 3. 藝術. 排灣族人的物質工藝文化,除了俗稱「排灣族三寶」的古陶壺、琉璃珠與 ... 於 www.cip.gov.tw -

#95.來趟深度公路之旅!從愜意市區到雲端部落:台24線

這座吊橋連結三地門鄉三地村與瑪家鄉北葉村,走在橋身,不僅可以欣賞溪谷的 ... 神山社區發展協會的在地專業導覽,認識這個「月亮部落」的美麗由來; ... 於 event-web.line.me -

#96.【地名的由來】- 屏東三地地名由來 - 隨手記錄

對於屏東三地的各個鄉、鎮、市、區,你是否都知道其地名的由來呢? · 以下為「三地」這個地名的由來。 · 原地名為「音斯笛摩兒」,屬於魯凱族『三地門』社的 ... 於 ytliu0.pixnet.net -

#97.好茶古道- 霧臺 - 尋路.循路

日治時期,霧臺、好茶古道的路幅設計僅為部落道路規模,但時至今日從三地門啟程 ... 辭職坡的命名由來,本來只是通往舊達來部落的捷徑,但因地形坡度的關係,相傳造成 ... 於 trail.tacp.gov.tw