三峽 大壩 爭議的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊貴三,葉志杰寫的 福爾摩沙地形誌:北臺灣 和蘇起的 兩岸波濤二十年紀實都 可以從中找到所需的評價。

另外網站雄安新区让人捏把汗 - 雪球也說明:究竟是什么原因造成这些争议的呢? ... 后来因为三峡工程论证的时候,人家就报出来了1975年的时候,河南的水库 ... “三峡大坝变形”谣言为何站不住脚?

這兩本書分別來自晨星 和天下文化所出版 。

國立政治大學 國家安全與大陸研究碩士在職專班 平思寧所指導 曹燕如的 中國水資源策略:以湄公河次區域為例 (2016),提出三峽 大壩 爭議關鍵因素是什麼,來自於水資源、湄公河、國際河流、國家安全、非傳統安全。

而第二篇論文國立中山大學 公共事務管理研究所 彭渰雯所指導 李宥陞的 紅毛港遷村安置之政策評估-利害關係人之觀點 (2015),提出因為有 紅毛港、安置政策、土地正義、遷村、損失補償的重點而找出了 三峽 大壩 爭議的解答。

最後網站事出反常必有妖三峽大壩修建爭議內幕:胡溫不願背鍋則補充:南方暴雨洪災肆虐之際,三峽大壩工程質量及防洪能力備受質疑的三峽會否出現“黑天鵝”現象成為近日的社交媒體熱議話題。一篇14年前三峽大壩舉行封頂儀式 ...

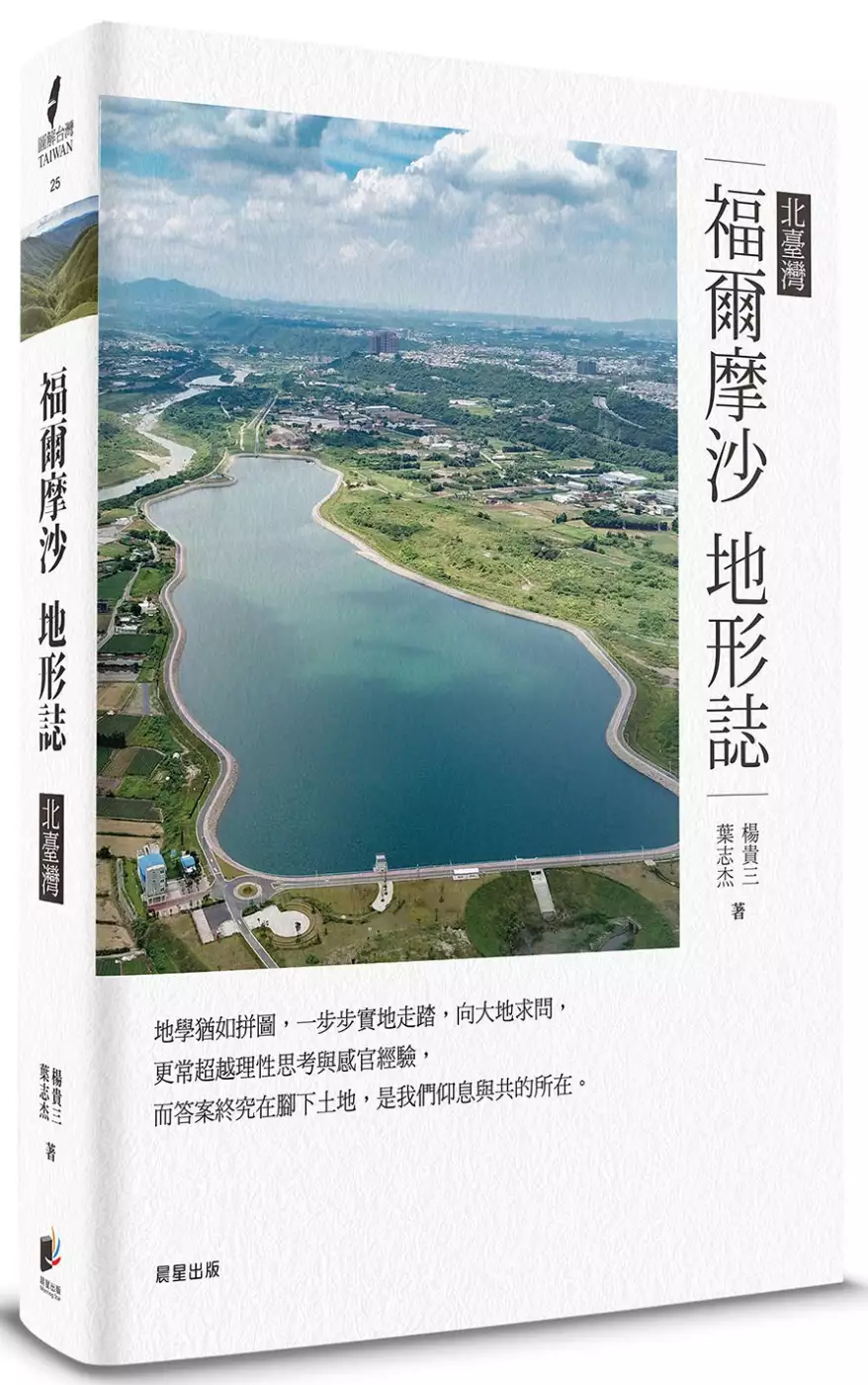

福爾摩沙地形誌:北臺灣

為了解決三峽 大壩 爭議 的問題,作者楊貴三,葉志杰 這樣論述:

臺灣面積雖小,但各種地形均具備且相當精彩 早在十六世紀大海行時代,福爾摩沙臺灣地形之美,已名聞遐邇。綜觀臺灣地形的豐富性,分以南北探查,北臺灣共計25區: 1.北海岸西段:火山的遺物∕2.北海岸東段:海嘯來過嗎?∕3.東北角海岸:海上工藝師∕4.基隆火山群:從黃金礦場到緩慢山城∕5.大屯火山群:崇岡湧沸泉、丹山草欲燃∕6.五指山山脈:科學與風水∕7.基隆河:流路之謎∕8.南港山、伏獅山兩山脈:把水平變歪斜∕9.臺北盆地:從神啟到科學∕10.新店溪:誤闖水的地盤∕11.大漢溪:搶水大戲∕12.山子腳、清水坑兩山塊:層階地形、通谷、襲奪∕13.林口臺地:狂風、飛霧下的古新

店溪扇洲遺跡∕14.桃園臺地:旱地-祈雨、埤塘、大圳∕15.竹東丘陵:土地的古老意志∕16.苗栗丘陵:矮山迷宮∕17.大安溪:歌唱自然與人文共生的溪流∕18.后里臺地:被斷層與河階撕裂之地∕19.大甲溪:乘著魔毯飛天的河流∕20.雪山山脈北段:逃離與寄情的地理∕21.宜蘭平原:吳沙的抉擇∕22.蘭陽溪:線與面的地理組合∕23.中央山脈北段:邊坡潛移-未被人類馴服的大自然課題∕24.蘇花海岸:虛線的空白地理∕25.立霧溪:橫過古老-鋸切峽谷的壯麗與隱憂 本書前後歷經5年撰寫,初以《臺灣全志•地形篇》為本,攜帶地圖、相機、空拍機等工具,進行田野踏查、增補、修改。同時參考多種文獻,除了核查富

田芳郎、林朝棨、石再添等前人研究的成果外,多有新的發現,期能說明各地形區的地形特徵、成因與演育等,瞭解其來龍去脈。因此,本書可當作認識臺灣這塊土地以及知性之旅的參考,擴增地理科普知識視野。 本書特色 1.有別於台灣地理教科書或學術書之靜態地貌介紹,本書以實地考察的方式進行地形、地景的現地踏查,並考掘地形地貌古今變遷,以空拍輔助,圖文呈現各類型的地形,並以人類所見所得的視角呈現觀察所得,讓地理知識不枯燥,適合一般無科普基礎的讀者,也適合各級老師教學,以及準備升學的一般生。 2.面對氣候劇烈變遷,屬海島地形的台灣,更能強烈感受氣候所帶給在地的影響,斷層、土石流、地層下陷、水災等

,地形地貌的改變也相對快速,在在影響民生,若能從地形變遷的角度認識這塊土地,不論防災、開發與建設,思慮及政策就能更周延,也因此,對台灣地形現實現地的了解,就極具重要性。

三峽 大壩 爭議進入發燒排行的影片

#三立新聞 #消失的國界 #李天怡

➲ 深度節目及國際時事都在這裡 【從台灣看見世界的故事】

➲新聞HD直播 三立LIVE新聞 https://goo.gl/7FaFJW

➲追蹤消失的國界粉絲團:http://bit.ly/SETBorderlessWorld

➲驚爆新聞線 爆內幕追真相 https://goo.gl/qnrjSt

➲政論第一品牌 新台灣加油 https://goo.gl/Hthr3e

➲雲端秘檔揭秘辛解碼真相 https://goo.gl/vi3Gzd

➲美食趣遊必看54Free食代 https://goo.gl/bSdR3e

#國際新聞 #國際局勢

中國水資源策略:以湄公河次區域為例

為了解決三峽 大壩 爭議 的問題,作者曹燕如 這樣論述:

水資源是人類生存及文明延續關鍵,雖然海洋佔有地球表面積約百分之七十,但可直接供應人類生養淡水卻極為有限。隨著世界人口持續增長、工商業發展迅速,全球水資源需求量不斷攀升,加以時空分配不均、氣候變遷等因素,引發旱澇災情加劇,進而威脅民生用水、農漁糧食、疾病衛生、社區遷徙及能源供應等安全,導致國家政經社會動盪,尤其是人口密集的亞洲地區多屬開發中國家,仰賴水資源獲取足夠糧食及經濟發展所需能源,再者,亞洲地區數條重要江河跨越數個國家地域,連接維繫流域內國家命脈及利益,惟各國對於國際河流治理政策及目標卻存在紛歧差異性而屢生爭議、矛盾,因此,國際河流所涉及水資源問題具有重要性及複雜性,若未能妥適紓解,則可

能引發國際衝突而危及國家安全。2009年中國水資源最豐沛的西南地區連續乾旱,中國為紓解水資源匱乏的嚴重性及急迫性,積極修建水壩以維繫水資源安全,卻引發與下游國家間跨境水資源衝突,中國在面臨境內水資源短缺危機,以及與鄰國共用治理國際河流二者衝突,都是當今非傳統安全領域的重要課題。湄公河是亞洲地區重要國際水系,流域遍及中國、寮國、緬甸、泰國、柬埔寨及越南等六個國家,富含水力動能及自然資源,然而,流域內各國政經體制、民族文化差異極大,對於水電開發、航道通商、農漁發展及生態維護各有主張而扞格爭嚷互見,衝突並不意味毫無合作契機,本文認為中國兼具地理及政經大國的優勢地位,水資源政策及執行往往引發鄰國諸多猜

忌不安,又國際河流開發使用及管理約制,常事涉國家主權讓渡而難獲共識,但藉由水資源多層次規劃開發及協商管理,不僅能維護中國利益安全,同時,伴隨水電、航運建設所帶來鉅大經濟利益,也提供諸國亟欲脫貧的契機,進而促進地區安全。

兩岸波濤二十年紀實

為了解決三峽 大壩 爭議 的問題,作者蘇起 這樣論述:

「這是兩岸關係中一本重要著作。」——遠見.天下文化事業群創辦人 高希均 自1988年一月蔣經國先生逝世到2008年五月馬英九總統就任的二十年間,兩岸關係複雜多變:從無到有,從試探到密切,從緊張到和平,其中幾度起伏甚至瀕臨軍事衝突。事實證明,兩岸關係是對台灣民眾生活影響最直接、最大的政策,也是最能同時牽動美中兩強的變數。 1980年代中期,台海兩岸之間的往來稀少到連「兩岸關係」這個名詞都沒有出現。但經過二十年的演變,兩岸關係已經變成唯一可以讓世界最強大的國家(美國)與人口最多的國家(中華人民共和國)爆發軍事衝突的關鍵課題。 不管這二十年怎麼變化,事實證明,兩岸關係是對台灣民

眾生活影響最直接、最大的政策,也是最能同時牽動美、中兩強的變數。作者先後從研究及實務的角度,親身參與了這二十年的兩岸關係。不管職務如何變動,工作內容及興趣一直都與兩岸關係高度相關。 作者根據公開的資料與部分個人的經歷,深入釐清這二十年兩岸關係的脈絡,並檢討各個重大事件的前因後果。本書除了是作者親身觀察及參與二十年兩岸關係的紀錄,也素描了現階段的兩岸關係面貌,並略作前瞻,其中還有許多「祕辛」第一次公布。 長遠以觀,兩岸關係最終的解決之鑰仍在制度與情感。兩者都需要時間。「三大(美中日)之間難為小」的台灣必須理性(而非感性)務實(而非衝動)地面對當前複雜多變的東亞及兩岸環境,才能設法趨吉

避凶,並更好地掌握自己的前途。 作者簡介 蘇起 蘇起,1949年生於台中市,國立政治大學外交系畢業,1975年獲美國約翰.霍普金斯大學碩士學位,1984年獲美國哥倫比亞大學政治學博士及蘇聯研究碩士學位。 在美期間曾在哈佛大學科學與國際事務研究所擔任一年研究工作,並任紐約《世界日報》主編。返台後曾任新聞局局長、國家政策研究基金會國家安全組召集人、行政院政務委員、總統府副祕書長、陸委會主委、淡江大學教授、立法委員、國安會祕書長等職務。現為台北論壇基金會董事長。 著有:《危險邊緣――從「兩國論」到「一邊一國」》、《九二共識》、《中蘇共關係正常化之研究》、《七十年代的蘇聯對

中共政策》等書,翻譯出版《美國的新生》。並曾發表多篇中英文論文。 自 序 釐清兩岸二十年脈絡 第一章 兩岸關係首度融冰 第二章 康乃爾之變 第三章 驚爆兩國論 第四章 中華民國的新總統 第五章 一明一暗的「四不一沒有」 第六章 小布希的新台海政策 第七章 「一邊一國」 第八章 美中台的退與進 第九章 酣鬥的台灣 第十章 險惡的兩岸 第十一章 第二次政黨輪替 第十二章 結論:六項變數 後 記 馬政府時期素描 附 錄 大事紀 自序 釐清兩岸二十年脈絡 「兩岸關係」在一九八○年代就像現在的「大數據」(big data)一樣,是個全新的概念。事實上,當時兩岸只

有對立,沒有往來,所以根本連「兩岸關係」這個名詞都沒有。記得這個名詞慢慢出現時,我們若干研究者還熱烈討論究竟要怎麼翻譯成英文。後來慢慢就約定俗成開始使用cross-strait relations至今。 當時誰也沒料到,從一九八八年一月經國先生逝世到二○○八年五月馬英九總統就任的二十年間,兩岸關係是如此的複雜多變,從無到有,從試探到密切,從緊張到和平,其中幾度起伏甚至瀕臨軍事衝突。不管這二十年怎麼變化,事實證明,兩岸關係是對台灣民眾生活影響最直接、最大的政策,也是最能同時牽動美中兩強的變數。就算放眼二戰後的國際社會,恐怕也找不出第二個例子像兩岸關係一樣,一方面雙方人民發展出罕見巨大的經濟

文化流量,但另一方面兩邊政府卻不僅政治上少接觸,少談判,少妥協,而且軍事繼續對立、外交繼續鬥爭。 筆者有幸先後從研究及實務的角度親身參與了這二十年的兩岸關係。在求學階段主修國際關係,兼習法文及俄文,專攻中共與蘇聯的關係,副修美國研究。「兩岸關係學」興起後,就與許多經濟、政治、法律、文教學科的研究者一起投入這個新領域。一九九一年肝癌開刀是我人生的重大轉折,改變我對人事物的許多想法。九三年底意外從政大被徵召擔任行政院陸委會副主委是另一個重大轉折,讓我從此與兩岸關係結了不解之緣。後來不管職務在新聞局長、行政院政務委員、總統府副祕書長、陸委會主委、淡江大學教授、立法委員、國安會祕書長、或台北論壇

董事長之間如何轉換,我的工作內容及興趣一直都與兩岸關係高度相關。 或許是我的宿命吧!在大動盪的民國三十八年,母親懷著我橫渡海峽,在台中讓我呱呱墜地。如果在大陸出生,我的一生絕不可能如此安定平順。但在台灣,我不但接受完整的教育,還能從事自己喜歡的志業。對這一切,我內心無比的感恩。 同樣的,我也認為台灣是塊老天特別眷顧的福地。雖然它天然資源不多,天然災害不少,但上百年來它卻是受到人為摧殘相對最小的地方。二戰、韓戰、越戰、冷戰,在台灣的周圍國家造成少則數百萬、多則數千萬的傷亡。但台灣民眾不僅很少流血,常常有驚無險地度過危機,而且還偶爾因為這些戰亂而獲利。.所以我認為台灣民眾對自己的歷史與

地理不但不必有悲情,反而應該感恩,並學習如何在複雜多變的東亞大環境中趨吉避凶,讓台灣自己安定繁榮,並在最終由時間解決統獨問題以前設法與中國大陸共存共榮,同時還是東亞地區受歡迎的成員。 這其中最關鍵的還是如何妥善處理兩岸關係,因為它不僅攸關台灣的安危榮枯,而且最為敏感複雜而且難解;許多相關資訊基於安全或政策考量一直刻意被雙方政府長期隱瞞。筆者相信,更多的公開資訊會導致更好的社會認知,並減少政府的錯誤決策。因此在不洩漏國家機密以致傷及重大國家利益的情況下,即使敏感如兩岸關係的資訊也應有最大程度的公開。 本書試圖根據公開的資料與部分個人的經歷,較深入地釐清這二十年兩岸關係的脈絡,並檢討各

個重大事件的前因後果。切入的角度以台灣為主,但也兼顧北京及華府的考量。它不是回憶錄,也不是政治論述,寫作方式仍以理性分析為主,力求讓資料說話,所以全書謹附六百多筆的注釋藉以佐證。但在若干地方也放進一些個人的親身閱歷,略增臨場感。 全書分十二章。前面的八章大部分取自筆者二○○三年出版的《危險邊緣》一書。第九、十章大部分取自筆者於二○○九年出版的英文專書《台灣與中國大陸的關係:一條尾巴搖兩條狗》(Taiwan's Relations with Mainland China: A Tail Wagging Two Dogs)。這些章節的內容都經過不同程度的補強。 正因兩岸關係影響重大,所

以它也是台灣內部爭議最高的公共政策。不同立場的人固然相互質疑,即使立場接近的人也可能見仁見智。本書旨在留下一個自己觀察及參與二十年兩岸關係的紀錄。其中必有疏誤之處,尚請方家讀者不吝指正。 一路走來,要感謝的人太多太多。老師、長官、同學、同仁、朋友、助理;台北論壇董事及捐助人、產、官、學先進;國內的、國外的;實在不可能一一列舉。只有在此深深一鞠躬,真誠感謝他們給我的教導、啟發、協助與鼓勵。父母蘇展武及倪幗英生我、養我、育我;榮總醫師雷永耀及李壽東讓我重生;內人月卿及孩子支撐我度過肝癌與十二年政府工作的風風雨雨,都是我的恩人。希望孩子們的一代人也能像我們這一代一樣擁有一個在平安中不斷創新的人

生。 第十章 險惡的兩岸 二○○四年盛夏,中共的軍事演習正在台灣附近進行。美國與新加坡極度憂慮,四處奔走勸說降溫。但台灣的扁政府卻似乎信心滿滿,挾著選戰勝利的餘威,向台獨挺進,所有重量級的黨政人士都出手給台獨加一把勁。 一個炎熱喧囂的夏天 副總統呂秀蓮首先在六月六日美國舊金山僑宴上,提出「台灣中華民國」的說法。李登輝在七月一日的「台灣制憲運動誓師大會」上,公開強調「中華民國」這個虛擬國名必須拋棄;新憲必須排除一切與中國混同的國名、領土、人民、主權等國家要素。七月二十八日,陳水扁公開提到中共的軍事威脅:「這些是例行演習,沒有必要誇大其重要性」。他說,「真正危險的是三月二十日到五月二十日

的這段時間。在三二○選舉前,對岸威脅說如果我勝選的話就要有所動作。現在我連任了,什麼事也沒發生。」緊接著陳水扁就說在十二月立委選後,他將成立憲政改造小組,接下來要召開憲法會議。八月十三日,親綠英文媒體Taipei Times(台北時報)首次、也是至今唯一一次發表社論說,台灣需要擁有核武。社論提到,擁有摧毀大陸十座最大城市以及三峽大壩的能力,就能有效嚇阻中共的冒進主義。次日,行政院長游錫堃在過境洛杉磯(到中美洲)與美國國會議員會面時說,北京正在規劃「斬首」行動,就像美國對付伊拉克海珊那樣來對付台灣領導人。八月二十一日,游錫堃過境紐約,參加僑胞晚宴時,當著美國在台協會代理理事主席浦威廉的面,指出「

中共絕對是危害世界的亂源」,而中共現在目的就是「與美國對幹」。九月一日,陳水扁訪問中南美洲時,在貝里斯與隨行媒體記者茶敘時表示,「中華民國最好、最接近、最真實的簡稱就是『台灣』」,「中華民國就是台灣。」

紅毛港遷村安置之政策評估-利害關係人之觀點

為了解決三峽 大壩 爭議 的問題,作者李宥陞 這樣論述:

近年來政府許多公共重大工程在進行之前,往往應先取得開發用地,而這土地可能是透過徵收、協議價購等等方式來取得。其中徵收就是政府透過公權力來強制取得人民的財產權,一般民眾的財產是受到憲法明文所保障,利害關係人對於財產的價值或是補償的配套措施有不同的看法,況且現行法規訂定的不完善,要讓政策達到「柏瑞圖準則」是很困難的,因此對受損失的被徵收戶補償安置就是很重要的課題。 高雄市政府執行紅毛港遷村政策是臺灣唯一的集體遷村的拆遷案。紅毛港地區從古至今經歷荷蘭人、鄭成功、日本人以及後來中華民國的統治,許多豐富的文化資產在此誕生,但是民國64年政府完成高雄港第二港口的開闢,從此紅毛港居民的命運開始轉變,

在提出紅毛港遷村計畫後,因為民眾對遷村地點沒共識以及補償的基準質疑,於是該計畫一而再、再而三的修正,不只耗費行政資源,也浪費遷村的時機。由於其充滿爭議,則將對其進行個案研究,以深度訪談的方式瞭解有關利害關係人的看法,以及從歷史檔案分析安置政策的規劃與執行。 本研究從政治面、經濟面、社會面等三大面向來分析紅毛港遷村之多元安置方案。研究發現現今政府過於以單一時點作為補償基準點之計算尚欠周延,且重視物質層面之補償,輕視非物質層面的重要,如社會網絡的維繫,而造成紅毛港遷村耗費如此多資源的主要問題就在拆遷工程的延宕,其過程包括官僚本位主義、未落實有效的政策溝通,更重要的是政府忽略了雖然提供居民多元

的安置模式選擇,可是事實上民眾僅能就自身條件評估做選擇,選擇性不如外界所想的寬廣。因此本研究認為未來在執行拆遷工程前明確評估公益性與必要性,進行詳細的拆遷影響評估;事中則盡量以原地安置為原則、不加重居民負擔的安置方案以及規範保障拆遷戶之安置法規;事後落實就業輔導與弱勢安置之追蹤。

三峽 大壩 爭議的網路口碑排行榜

-

#1.世界最大水利工程"三峽大壩"完工以來爭議多破壞自然生態.今恐 ...

世界最大水利工程" 三峽大壩 "完工以來 爭議 多破壞自然生態.今恐將面臨"隨時潰堤"|【國際大現場】20200623|三立新聞台. 於 www.youtube.com -

#2.三峽大壩竣工之後:

今年5 月2 0 日三峽大壩全線封頂儀式,沒有任何中共中央領導人出席慶祝儀. 式,不僅反映「三峽工程」爭議未歇,也透露第四代領導人對待「三峽工程」的. 「不沾鍋」微妙心態 ... 於 www.mjib.gov.tw -

#3.雄安新区让人捏把汗 - 雪球

究竟是什么原因造成这些争议的呢? ... 后来因为三峡工程论证的时候,人家就报出来了1975年的时候,河南的水库 ... “三峡大坝变形”谣言为何站不住脚? 於 xueqiu.com -

#4.事出反常必有妖三峽大壩修建爭議內幕:胡溫不願背鍋

南方暴雨洪災肆虐之際,三峽大壩工程質量及防洪能力備受質疑的三峽會否出現“黑天鵝”現象成為近日的社交媒體熱議話題。一篇14年前三峽大壩舉行封頂儀式 ... 於 www.soundofhope.org -

#5.三峽大壩教案/政治大學媒體素養研究室林佳儀

瞭解長江三峽大壩的興建對當地居民、其他區域居民的影響。 ... 但過於簡化的新聞標題並無法完整說明評斷的方式,於是容易導致讀者誤解,並造成爭議。 於 www.feja.org.tw -

#6.三峡大坝面临竣工以来最严峻考验争议话题常存 - 中国新闻网

而与此同时,重庆、四川等地遭遇洪水围城,长江、江汉中下游持续较高水位,武汉再次面临防汛压力,湖北7万人上堤查险。 当历史的洪水冲击着三峡大坝,不仅 ... 於 www.chinanews.com.cn -

#7.三峡大坝是争议不断的水利工程- 宜昌旅游网

三峡 工程,是这个世界的水利工程。三峡大坝1995年开工,2006年五月竣工!建成后一直争议不断,激进者认为,蓄水后引发的地质. 於 www.yichangly.com -

#8.吳奕軍專欄:三峽大壩真正危機在專制惡政 - 上報Up Media

三峽大壩 位於中國長江上游,是世上最大水利工程,位於重慶市到湖北省宜昌市 ... 問題,曾經爭議不斷,然而在中共官方嚴格管制甚至逮捕質疑人士之下, ... 於 www.upmedia.mg -

#9.地質日報-中共批外媒妖魔化三峽大壩

三峽大壩 去年蓄水、發電以來,環保爭議不斷;同時,三峽大壩是否會引發地震、土石流亦受到國際媒體關注。昨(廿七)日在中共國務院新聞辦公室舉行的記者會上,中共官員 ... 於 twgeoref.moeacgs.gov.tw -

#10.網傳三峽大壩變形大陸專家:彈性位移無疑慮 - Tvbs新聞

大陸引以為傲的水利工程,三峽大壩打從開始建設,在環境安全、居民遷移、破壞生態上就屢遭反對,如今因為一張衛星照片,讓三峽大壩的爭議再起。 最HOT話題 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#11.【老外看中國】三峽大壩天翻地覆 - LifeStyle Journal 優雅生活

沿着長江遊歷的荷蘭籍攝影記者泰嘉儒,由長江口的上海逆流而上,來到三峽大壩,看看全球最大的水壩兼水力發電站,為這個國家帶來什麼爭議。 於 lj.hkej.com -

#12.中國三峽潰壩疑慮再起王丹:看中共會不會「因六四起 - 自由時報

對此,中國民運人士王丹今天(21日)指出,三峽大壩是前中國國務院總理李鵬利用「六四」後肅殺的政治氣氛強行推動的,這次潰壩爭議也再讓中國民心 ... 於 news.ltn.com.tw -

#13.圖解中國2020年汛情:三峽大壩正承受多大壓力? - 華爾街日報

這些小型水壩和溪流管理不善,削弱了水利設施在較小河流的上、中游分流洪水的能力,造成了隱患。 中國從1994年開始修建備受爭議的三峽大壩。這一工程迫使 ... 於 cn.wsj.com -

#14.原來祖國水壩這麼軟Q】中國三峽大壩被指「變形位移」,中媒 ...

三峽大壩 工程自籌建起就有不少爭議,爭議多集中在技術方面,也有質疑大壩將帶來泥沙淤積,可能誘發地震,並改變庫區氣候生態等問題。 於 buzzorange.com -

#15.所有關於三峽大壩的爭議看這一篇就夠了 - 阿波羅網

三峽大壩 破壞了整個長江的生態、航運系統,並且萬一潰壩,對長江中下游將是滅頂之災。1975年駐馬店板橋水庫潰壩事件,河南省有29個縣市、1100萬人受災 ... 於 tw.aboluowang.com -

#16.三峽大壩

三峡大坝,位于中国湖北省宜昌市三斗坪镇境内,距下游葛洲坝水利枢纽工程38公里,是当今世界最大的水利发电工程——三峡水电站的主体工程、三峡大坝旅游区的 ... 於 hr.evcarshire.uk -

#17.修建三峡大坝时,有9位专家认为弊端太大不支持 - 新浪

一个工程的实施要考虑诸多问题,由三峡大坝所引发的环境、百姓住所、选址的问题,使它一直饱受人们诸多的争议。从三峡工程的筹备到正式开始实施,历经 ... 於 k.sina.cn -

#18.三峽大壩百年大計防洪發電促運惠民 - 教聯會

而由三峽工程所引發的移民搬遷、環境等問題,使大霸從開始籌建起便與爭議相伴。三峽移民工程需要搬遷130萬人、2座城市、10座縣城和1600多家工礦企業, ... 於 hkfew.org.hk -

#19.全球/長江流域暴雨不斷三峽大壩成不定時炸彈? - 民視新聞網

|全球最大水電站三峽大壩工程自始爭議頻傳|. 西起重慶市奉節縣的白帝城,東至湖北省宜昌市的南津關,長江三峽全長193公里, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#20.長江三峽大壩將潰?解密中國最大面子工程|台灣演義|2020.07

長江 三峽大壩 ,是全世界最大的水利工程,也是全球最大的水利發電廠。 帶著防洪、發電與航運的目的,在正反 爭議 不斷下,長江 三峽大壩 於1994年正式動工, ... 於 www.facebook.com -

#21.無心插柳柳成蔭。論三峽大壩的溢出功效黃河水已變 ... - Cofacts

长江三峡水利枢纽工程- 维基百科,自由的百科全书. 长江三峡水利枢纽工程,常简称三峡工程或三峡大坝,是中国长江上游段建设的大型水利工程项目。 於 cofacts.tw -

#22.三峡大坝的争议 - 百度文库

三峡大坝 的争议-泥沙淤积问题对生态环境的影响和争议• 水质目前三峡两岸城镇和游客的排放的污水和生活垃圾,都未经处理直接排入长江。在蓄水后, 由于水. 於 wenku.baidu.com -

#23.我和GPT-4谈华北水灾、地下水和中美水库 - 留园网

中国的许多水库是为了多目的而建的,包括供水、灌溉、洪水控制、电力生成等。三峡大坝是其中最有名的一个例子,这是世界上最大的水电站,兼具洪水控制和 ... 於 club.6parkbbs.com -

#24.三峽大壩潰堤論為何「老是常出現」? - 香港01

官方傳媒日前報道,長江三峽大壩庫區受強降雨影響水位持續上漲,6月20日的 ... 謠言之所以「踢得起」,源頭是三峽大壩工程本來就極具爭議。1992年全國 ... 於 www.hk01.com -

#25.正視極端氣候三峽大壩可為鑑(20200630環境論壇-汪中和

請教汪教授,當初中國在建三峽大壩的時候,絕對是好意,是希望藉這個 ... 的很大,但是它對生態環境、對長江沿岸居民的安全,到現在為止都爭議不斷。 於 anntw.com -

#26.争议| 关于三峡,不能不清楚的15个重要史实和事实

最近几年,随着人们对生态环境问题的关注,我国同时也是世界最大的水利枢纽工程——长江三峡在社会上再度成为讨论热点,其中,《三峡大坝 ... 於 www.hydropower.org.cn -

#27.评论| 王丹: 三峡大坝是中国模式的缩影 - Radio Free Asia

前不久关于长江三峡大坝出现坝体变形的传言,引起外界很大关注,虽然官方已经 ... 不会构成危害,但是却也再次引发各界对于三峡大坝和相关争议的讨论。 於 www.rfa.org -

#28.創紀錄的洪水引發對中國三峽大壩的質疑 - 美國之音粵語網

當年設計和建造試圖要“馴服”長江,並引起廣泛爭議的三峽大壩作用再度受到人們的關注。 中國政府稱,三峽大壩抵擋了洪峰,減少了長江中下游地區的防洪 ... 於 www.voacantonese.com -

#29.共同培育研学游的蓝海 - 评论理论

再如,三峡大坝、屈原故里多款研学游产品受到热捧,以及新疆尉犁县推出的传统文化研学班受到全县家长追捧。研学游一方面解决了不少家庭暑期没人带孩子 ... 於 views.ce.cn -

#30.三峽大壩面面觀"沿江而上"呈現(影音) - 公視新聞網

為了發展建設,中國政府開始進行最具爭議的三峽水壩工程,只是在大壩完工後,除了造成原有的棲地與生態的大規模改變,更有許多的鄉村及居民必須被迫 ... 於 news.pts.org.tw -

#31.三峽大壩洩洪 - oubarket.fr

大陸三峽大壩水位大陸自六月後長江一代強降雨影響,在26個省市區造成嚴重災害,萬人受災、 ... 三峽大壩防洪能力報導爭議- 維基百科,自由的百科全書. 於 oubarket.fr -

#32.三峡大坝变形争议 - 维基百科

三峡大坝 变形争议,是关于三峡大坝在长江汛期已变形、将溃坝的阴谋论,在2019年7月和2020年6月中国南方水灾期间,台海两岸网络社群、媒体对这一话题有过热议。 於 zh.wikipedia.org -

#33.三峽大壩洩洪

建設[ 編輯] 興建中的三期工程由於長江在「三峡大坝以上的年径流量达亿立方米,而且其中的70%左右集中在汛期。 相比而言,三峡水库亿立方米的防洪库容(註 ... 於 bettimask.fr -

#34.三峽大壩爭議感想- 用水庫看世界-庫斯拉

三峽大壩 從興建以來就有爭議,因為有一百多萬的居民離開家園,又必須轉換工作,而且有的人甚至會失業,還有大壩的品質也受到質疑,另外一些古文物的損失,因水庫的蓄水而 ... 於 www.smes.tyc.edu.tw -

#35.三峡大坝争议历史溯源:9位专家拒签工程论证报告书-新闻

5月18日,国务院召开常务会议,讨论通过《三峡后续工作规划》。会议指出,三峡工程在发挥巨大综合效益的同时,在移民安稳致富、生态环境保护、地质 ... 於 www.china5e.com -

#36.三峽大壩再傳變形恐潰中國官媒「萬年」變「不能指望」 - 鏡週刊

中國6月迎來連日暴雨,波及多達24個省深受洪災所苦,如今長江流域汛期開始,向來飽受潰壩爭議的「三峽工程大壩」再度成為議題。雖官方不堅持不承認大 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#37.我区首个劳动争议诉源治理示范工作站挂牌成立

7月27日,市一中法院、区法院、区人社局、区总工会、港城工业园区管委会联合开展“劳动争议诉源治理”活动,并举行“劳动争议诉源治理示范工作站”签约授 ... 於 www.cqjb.gov.cn -

#38.中國專家:三峽庫區沒有滿大壩略移是正常 - 中央社

他指出,在非汛期,水庫保持較高水位用於供水、發電、灌溉等功能。但在汛期來臨之前,水庫須將水位降至防洪限制水位,以騰出庫容迎接可能到來的洪水。 於 www.cna.com.tw -

#39.三峽大壩崩潰7大優勢(2023年更新) - 宜東花

2011年9月28日召開的"大壩技術及長效性能國際研討會"上,三峽工程被中國大 ... 趙觀祺認為,潰壩論與三峽大壩本身的多種爭議、2020年上半年的中國大陸 ... 於 www.ethotel365.com.tw -

#40.三峽大壩面臨變形恐潰堤?陸網不忍了「4字」嗆爆台灣

中國華南最近豪雨成災,面臨70年來最大洪水,多達24個省,800萬居民受影響,同時也讓長江三峽大壩的潰壩爭議,再度浮上檯面,而對於此事, ... 於 tw.style.yahoo.com -

#41.三峽大壩傳扭曲位移中國官媒指是彈性狀態 - 芋傳媒

垂直位移和水平位移分布與壩高相關,表現在河床中間大,兩岸逐漸減小,符合重力壩變形規律。 三峽大壩工程自籌建起就有不少爭議,爭議多集中在技術方面, ... 於 taronews.tw -

#42.中國社會: 變革、衝突與抗爭 - 第 17 頁 - Google 圖書結果

甚至在現代化工程議程所引發的社會抗議中,上述現象亦頗明顯—如興建三峽大壩而引起 ... 然而,這長期存在的爭議與其他民族自治區的衝突產生了共鳴;由於中國的工業界開始 ... 於 books.google.com.tw -

#43.從工程師的觀點看關於三峽大壩的流言蜚語 - 888營建互聯網

不過從土木水利工程師的觀點,從這個案例也可以讓我們去瞭解水庫跟壩的一些相關議題。 水庫?大壩?傻傻分不清楚? 在討論之前,我們先釐清什麼是「 ... 於 www.888civil.com -

#44.長江三峽整治工程的未來性評估:一個環境倫理視野的考察

中國大陸在水壩的數量和規模上堪稱世界第一,而三峽大壩的興建不僅為中國大陸國家重大的 ... 於人類和環境生態永續發展的平衡狀態,也充滿著許多的疑點和備受爭議的議題。 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#45.三宝寺怎么去天府机场,天府机场怎么去三星堆? - 九寨沟旅游

从2009年12月开始对古庙的保留一直存在争议,但三宝寺的香火一直没有断过,寺里的 ... 上一篇去长江三峡大坝旅游区天气,长江三峡大坝旅游区天气预报? 於 jutuvip.com -

#46.三峽大壩 - 香港網絡大典- Fandom

三峽大壩 (Three Gorges Dam),是中華人民共和國長江上游段建設的大型水利工程項目,它是世界上規模最大的水電站, ... 三峽大壩工程一直引起爭議,也引起香港網民討論。 於 evchk.fandom.com -

#47.無定向學堂:三峽大壩撐得住? - 20200628 - 明報OL

加上央視報道長江三峽大壩水位超出防洪限制水位兩米,同時網上流傳大壩出現移 ... 至今仍然存在爭議,因為不少人警告一旦大壩崩塌將造成災難級死傷。 於 ol.mingpao.com -

#48.中國評論新聞

電訊焦點政情智庫數據外交. 大陸臺灣藍營綠營台北台南. 台綜評析兩岸觀察評論香港. 港澳國際北美周邊東亞軍情. 圖片文萃財經經濟華人網評. 詩詞觀光文化社會人物自然. 於 www.chinareviewnews.com -

#49.所有关于三峡大坝的争议看这一篇就够了 - 万维博客

三峡大坝 拦腰斩断长江,大坝以上重庆、四川河道,也包括嘉陵江等支流,水位被抬高,流速变缓,泥沙易沉淀了,长江水就变清了。长江与黄河不同,上游主要是 ... 於 blog.creaders.net -

#50.三峡大坝惹争议,专家认为该工程弊大于利,背后原因引人深思

三峡大坝 是中国历史上最大的水利工程,也是世界上最大的水电站,针对这个工程从开始建设以来,就引起了较为广泛的争议,早在很多年前,就有一些专家 ... 於 www.163.com -

#51.三峡大坝浇筑好争议仍不少 - 美国之音

中国正在庆祝三峡大坝工程浇筑完工,这是世界上最大的水坝。随着最后一槽水泥浇筑完毕,大坝完工。这条大坝全长2300米,水库蓄水后,总长度为656公里 ... 於 www.voachinese.com -

#52.三峽大壩衛星圖必看介紹! 獨家資料! (2023年更新) - Clarisonic

大陸連日暴雨已造成三峽大壩潰堤危機,微博即瘋傳一篇分析文章,稱一旦全面「潰壩」, ... 引發中國民眾對三峽大壩防洪能力的關注,是為三峽大壩防洪能力報導爭議。 於 www.clarisonic.com.tw -

#53.三峽大壩變形官方認了「處於彈性狀態」 - 好房網News

中國引以為傲、全世界最大的水利工程三峽大壩自2003年運作, ... 相當廣大,興建時遷移了周圍超過百萬人民,再加上造成的生態問題,引發了不少爭議。 於 news.housefun.com.tw -

#54.三峽大壩無法防洪!一日潰堤…學者驚揭:大洪水恐直衝上海

三峽大壩 潰壩爭議再傳。(圖/翻攝自微博、資料照). 根據《大紀元》報導,中國水利學者王維洛著有《三峽工程三十六計》,並在其中揭露三峽大壩從工程 ... 於 www.setn.com -

#55.三峡大坝运营十年中国继续水电扩张 - DW

三峡大坝 运营十年后, 其造成的生态和人文后果引发争议,然而中国却力排众议正在准备新一轮的水电扩张。 於 www.dw.com -

#56.三峽大壩爭議多報廢後該如何 - 環境資訊中心

大陸長江中下游最近嚴重的旱情再度引發三峽大壩的爭議,北京著名經濟學者茅于軾表示,三峽大壩的興建由官方一手主導,當初在論證與通過上都有問題, ... 於 e-info.org.tw -

#57.三峽大壩造成生態浩劫 - 人間福報

根據媒體現場的報導,三峽沿岸土石流嚴重的情形讓人怵目驚心! 其次,三峽大壩給生態帶來無法估計的浩劫最引起外界爭議。由於三峽大壩現在開始蓄水,水位平均 ... 於 www.merit-times.com -

#58.最具争议的水利工程,15年来“背锅”无数,三峡大坝真的有错吗?

最具 争议 的水利工程,15年来“背锅”无数, 三峡大坝 真的有错吗?, 视频播放量21010、弹幕量39、点赞数476、投硬币枚数67、收藏人数89、转发人数39, ... 於 www.bilibili.com -

#59.三峽大壩變形恐潰堤?衛星雲圖曝光| 三立新聞網 - LINE TODAY

大陸中心/廖俐惠報導近來關於三峽大壩變形的傳言不斷,網路上更傳出一名結構工程專家提醒「宜昌以下跑」,不只引起恐慌,更再次掀起各界對三峽大壩. 於 today.line.me -

#60.三峽大壩一旦潰堤1/4中國泡水裡郭文貴揭中共官媒不 ... - 信傳媒

中國連日豪雨成災,三峽大壩暴露崩塌隱憂,郭文貴透露去年學者向中央反映 ... 王丹更說「這座大壩是30年前,當時的國務院總理李鵬,在一片爭議聲中, ... 於 www.cmmedia.com.tw -

#61.中國70年最大洪災三峽大壩面臨潰壩危機? - YouTube

中國華南最近豪雨成災,面臨70年來最大洪水,多達24個省,800萬居民受影響,同時也讓長江 三峽大壩 的潰壩 爭議 ,再度浮上檯面。知名水利專家王維洛表示 ... 於 www.youtube.com -

#62.三峡大坝旅游景点明起门票免费多年争议终有定论 - 时政- 人民网

9月24日,游客进入三峡截流纪念园参观游览。刘康摄三峡坛子岭园区刘康摄9月24日,游客在185观景平台参观三峡大坝。郭晓莹摄中新社宜昌9月24日电(记者 ... 於 politics.people.com.cn -

#63.規模勝三峽大壩衣索比亞復興大壩啟用 - 客家電視台

復興大壩高145公尺、寬1.8公里,從2011年動工以來始終充滿爭議,因為它掐住尼羅河上游支流,青尼羅河的水源,讓下游的蘇丹以及埃及,非常擔心攸關經濟與 ... 於 www.hakkatv.org.tw -

#64.为什么三峡水利工程的利与弊总是存在很大争议? - 知乎

本文仅代表个人,从浅显的技术角度聊聊三峡工程。内容客不客观请您评述。 一、大坝稳定. 1.坝体变形。有些人贴出一张卫星地图,证明 ... 於 www.zhihu.com -

#65.三峽大壩衝擊生態網傳變形恐潰堤 - 華視新聞網

三峽大壩 是中國最大的水壩,美國曾計算,如果大壩裝滿水,還可能拖慢地球自轉的速度。但它也是一座充滿爭議的水壩,除了民眾被迫遷移、生態環境改變, ... 於 news.cts.com.tw -

#66.長江汛情嚴峻中國專家回答對三峽大壩的質疑 - 天下雜誌

中國三峽大壩目前是世界最大水電站,但因為這項工程規模浩大、耗資巨額及存在多方面的弊端,它在設計建設的過程中,一直引發過巨大的爭議。 於 www.cw.com.tw -

#67.三峽大壩即將潰壩?從工程師的觀點看關於水庫的流言蜚語

由三峽大壩水位來看,其防洪限制水位為145 公尺,校核洪水位為180.4 公尺,三峽大壩平常非洪水期間蓄水量也可以到170 公尺以上,因此汛期操作時略為高出汛 ... 於 pansci.asia -

#68.三峽大壩變形爭議 - Wikiwand

三峽大壩 變形爭議,是關於三峽大壩在長江汛期已變形、將潰壩的陰謀論,在2019年7月和2020年6月中國南方水災期間,台海兩岸網絡社群、媒體對這一話題有過熱議。 於 www.wikiwand.com -

#69.中國長江汛情嚴峻專家答對三峽大壩質疑- BBC News 中文

中國三峽大壩目前是世界最大水電站,但因為這項工程規模浩大、耗資巨額及存在多方面的弊端,它在設計建設的過程中,一直引發過巨大的爭議。 於 www.bbc.com -

#70.蔣介石的方舟: Chiang Kai-shek's Ark - 第 127 頁 - Google 圖書結果

岡村寧二欠的無罪最引起爭議。白團的討論已經相當多了'這裡 ... 陳水扁時代'台灣要炸三峽大壩與發展長蕭呈地對地飛彈'也是「共同毀滅」思維。蔣介石真的是一個民族主義 ... 於 books.google.com.tw -

#71.三峽大壩驗收揭秘

【記者朱立群、鄭朝陽/專題報導】. 這會是一場工程界的偉大成就?還是人類的大浩劫? 吵嚷爭議多時的中國長江三峽大壩主體工程最近完工,目前目前正 ... 於 www.sulanteach.net -

#72.三峽大壩輿論要求真相 - RFI

三峽大壩 這次的爭議是由一張谷歌公布的大壩變形照片引起,在經過短暫的恐慌後,官方先不承認變形,後援引專家指變形在可允許變形的彈性範圍之內,結果 ... 於 www.rfi.fr -

#73.希望工程還是歷史浩劫?談長江三峽大壩

原來純以防洪為目標之大壩工程,最終亦成. 為涵括發電、航運、與觀光之多目標水壩。這座由中共政府決議興建之水利工程,不但是中. 國百年來的工程大事,亦創下許多「世界之 ... 於 beaver.ncnu.edu.tw -

#74.三峽大壩:,為何當初卻遭人反對興建,它的利弊是什麼?

在中國眾多的基建工程之中,三峽大壩是眾多工程中最具代表性的存在,它的建成為中國的防洪工作作出了重要貢獻。然而在它開始開建的時候,關於它的興建 ... 於 kknews.cc -

#75.致長江大洪三峽大壩世紀錯誤?! - 新唐人亞太電視台

近來長江中下游洪水氾濫,再次引發人們對 三峽大壩 抗洪功效的質疑。有專家揭露,由於 三峽 大 ... 那麼備受 爭議 的 三峽大壩 ,到底應該由誰負責?我們來看看。 於 www.ntdtv.com.tw -

#76.鄂西山水(二) 宜昌長江三峽大壩 - 草根影響力新視野

草根影響力新視野肖霞客(旅遊達人) 三峽大壩,位於宜昌市三斗坪鎮境內, ... 的那一刻起便始終與各種爭議相伴,在2019年4月谷歌衛星照片顯示這座大壩 ... 於 grinews.com -

#77.三峽大壩傳聞不斷王丹:看中共會不會「因六四起 - Newtalk新聞

中國近日暴雨引發各省出現洪災,關於三峽大壩恐潰壩的猜測從未停止; ... 這座大壩是三十年前,當時的國務院總理李鵬,在一片爭議聲中,利用『六四』 ... 於 newtalk.tw -

#78.中国三峡大坝经受洪水考验 - 维基新闻

【2010年7月21日讯】. 中国官员说,中国备受争议的长江三峡大坝目前经受了从去年完工后所受到的最严峻的考验。 几个星期以来的豪雨让长江水位达到新高,使得水库的水面 ... 於 zh.wikinews.org -

#79.大旱激發三峽爭議 - 香港經濟導報

自5月16日再度啟動抗旱調度以來,三峽水庫連續多日加大下洩量,以支持大壩下游湖北、湖南、江西三省抗旱。(新華社圖片). 於 www.jdonline.com.hk -

#80.三峡大坝引发的新愁 - China Dialogue

3月底,长江三峡集团公司在重庆上游开始了另一项颇受争议的水电工程——“小南海大坝”,该大坝一旦建成,将会淹没长江中游最后的天然河段。环境学家们多年来 ... 於 chinadialogue.net -

#81.三峽大壩神話早已破滅,防洪容量不到洪患10% - 風傳媒

三峽大壩 工程在2003年正式開始蓄水和發電,2009年全部完工,水庫防洪庫容共221.5億立方公尺,能緩解中下游枯水季的航運交通。三峽電站每年發電量約2250萬 ... 於 www.storm.mg -

#82.12條預言11條準黃萬里對三峽最後一條預言要發生?(組圖)

在中國大陸眾多水壩裡,最具爭議性的莫過於三峽大壩。1992年4月3日,三峽工程進入建設期,1994年12月14日,三峽工程正式開工。2003年第一臺機組聯網 ... 於 www.secretchina.com -

#83.三峽大壩的爭議- 西門觀雪的部落格

整治長江是一件長期性工作,三峽大壩雖非唯一的防洪工程,卻是最迫切、有效的計劃; 已建之防洪措施:. →江岸建有3570㎞的江堤【主要分布在北岸;荊江大堤 ... 於 classic-blog.udn.com -

#84.西方質疑三峽大壩誘發旱災全球暖化極端氣候值得省思 - ETtoday

湖北宜昌三峽大壩是世界上最大水利樞紐工程,也是少數能從太空用肉眼觀測 ... 官方拍板定案在湖北宜昌段建造攔截長江的三峽水壩,引起外界諸多爭議。 於 www.ettoday.net -

#85.三峽大壩貽禍誰是歷史罪人? - 新紀元周刊

大陸水利專家指出,為了發電、為了經濟利益,三峽大壩逆向調節長江中下游的水流量,使得藻類大爆發、漂浮垃圾堆積成島等生態問題層出不窮。5月18日,中共 ... 於 www.epochweekly.com -

#86.《中國經濟:危機剛開始》 - Google 圖書結果

... 若完全開發,可比擬三峽大壩的總發電量,且全都是潔淨能源,因此非常歡迎能源密集型 ... 非周邊國家卻認為,北極與太空一樣是人類的共同資產,應擱置爭議、共同開發。 於 books.google.com.tw -

#87.不見領導也沒儀式!開工26年後中國終於宣布三峽大壩驗收完成

三峽大壩爭議 不斷,今年夏天才因連續洪水再度引爆工程疑慮,而中國水利部、國家發展改革委員會1日宣布,三峽工程完成整體竣工驗收程序,強調工程質量 ... 於 www.rti.org.tw -

#88.澎湃新聞三峽報導短暫上線後被刪除 - 端傳媒

三峽 工程極富爭議,支持者認為該工程具有巨大的經濟和社會效益,並能拉動 ... 簡稱三峽工程或三峽大壩,是中國長江上游段建設的大型水利工程項目。 於 theinitium.com -

#89.超標洪水威脅三峽大壩長江沿岸6億人岌岌可危 - 中國時報

從多年前的遙測照片發現三峽大壩疑似位移並傳出壩體可能變形的消息後,每年一到洪水期,三峽大壩變形狀況與是否能頂得住洪災便引起工程界、學術界與網 ... 於 www.chinatimes.com -

#90.虎跳峡真的要建电站吗 - 抖音

让每一个人看见并连接更大的世界,让现实生活更美好。 ... 听导游介绍说,虎跳峡也要像三峡大坝一样改建成发电站,我们今天看到的还不是最壮观的 ... 於 www.douyin.com -

#91.国家行动——百万三峡移民大迁徙纪实 - Google 圖書結果

大坝 坝址一定下,就意味着三峡梦要付诸实施了,三峡工程要动了。这之后的几年里,国家全面拨乱反正,三峡工程建设上过去存在的一切不确定性的争议也慢慢云开雾散, ... 於 books.google.com.tw -

#92.回眸三峡大坝70年利弊之辩- 生态- 中国改革网

三峡 未设计抗旱功能,争议让我们更重视反面意见早报记者对话三峡工程建设总指挥陆佑楣院士与阶段性评估专家组组长沈国舫院士全面. 於 m.chinareform.net -

#93.發電輸送半中國,經濟發展大樞紐 - 遠見雜誌

總投資額高達3000億人民幣(約1兆5000億台幣)的三峽大壩工程,堪稱是中國進入嶄新時代 ... 還有長江沿岸工業發展與生態保育的兩難,也還在持續爭議。 於 www.gvm.com.tw -

#94.第五章中共技術官僚制的影響—三峽大壩決策分析

是何種因素導致毛澤東對於三峽大壩決策出現重大轉變? 早在1953 年毛澤東巡視長江流域了解各處水利工程時,詢問時任長江水利. 委員會主任的林一山:「為什麼 ... 於 nccur.lib.nccu.edu.tw