三峽 水庫 即時 水 情的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦PeterHessler寫的 消失中的江城 可以從中找到所需的評價。

國立政治大學 國家安全與大陸研究碩士在職專班 邱坤玄所指導 鄧永卓的 中國對外基礎建設輸出之研究 —以拉丁美洲為例(2000-2019) (2019),提出三峽 水庫 即時 水 情關鍵因素是什麼,來自於拉丁美洲、中國基礎建設輸出、中拉關係、EPC/PPP模式。

而第二篇論文中央警察大學 防災研究所 林貝珊所指導 黃上鳴的 溪洲部落洪災治理之行動者網絡分析 (2018),提出因為有 河川治理、違章建築、都市原住民、阿美族、洪患風險的重點而找出了 三峽 水庫 即時 水 情的解答。

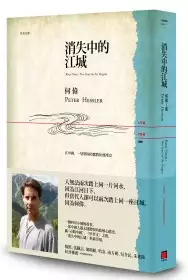

消失中的江城

為了解決三峽 水庫 即時 水 情 的問題,作者PeterHessler 這樣論述:

人無法兩次踏上同一片河水,因為江河日下,但當代人卻可以兩次踏上同一座江城,因為何偉。 一個小城的故事, 一部中國人都未能體察的底層心態史, 在中國,一切堅固的都將灰飛湮沒。 繼《尋路中國》、《甲骨文》之後, 《消失中的江城》重新浮現。 古希臘哲人赫拉克利特斯(Heraclitus)說:「人無法兩次踏上同一片河水」,因為江河日下,水會流動,當下的時光也會消逝。但當代人卻可以兩次踏上同一座江城,因為何偉曾在揚子江上生活,費時兩年書寫四川涪陵。在幽緩的時光流程中,在變動劇烈的城鄉景觀內外,何偉依江而居,感受與學生和涪陵人相處的日常點滴,書寫出一部連中國人自己都未能體察的心態史和

底層故事。 1996年夏天,27歲的何偉抵達中國長江邊上的一個小城:涪陵,以和平工作團(Peace Corps)的身分在當地的學院教兩年的書。自1949年以來,當地人就未曾有過美國人在此生活的明確記憶,縱使何偉的姓名極為常見,但他仍是這座四川江城數一數二的外來陌生人。原以為這將是一個平靜的兩年,何偉卻發現他闖入了一個與他的文化和個性全然不同的社會之中。 「這趟航程就像一個夢,夢裡盡是安靜的河流、滿是迷迷糊糊入睡的乘客的艙房,以及從幽暗的長江升起的城市燈光。而涪陵就像一個暫時打斷這場夢的地方。」------何偉 本書紀錄了何偉在涪陵與人相處的點點滴滴,其中包括了政治的氣候、歷史的溫度

和城市生活的日常感覺。無論是鄧小平之死、97年的香港回歸或是長江三峽大壩的興建,何偉總是能敏銳察覺人們對這些事件的看法,總是能準確捕捉到中西文化產生差異的時刻。何偉的中國觀察總是充滿洞見,他為我們探勘出甚至連當地人和中國人自己都未曾發現的心態史地層,當中夾雜了文化、傳統、意識形態等保守或基進的觀念。令人回味再三,感到憂悒同時又充滿趣味。 1997,香港回歸、鄧小平過世,涪陵景物依舊,人事全非。 2003,三峽大壩閘門關閉、水位上升,涪陵江山易改,城市難移。 2012,繼《尋路中國》、《甲骨文》之後,《消失中的江城》重新浮現。 無論是「江河日下」還是「江河日上」,我們都可以重新踏上江

城涪陵, 因為這裡是何偉一系列紀實書寫的發源地,何偉中國三部曲的最初起點。 作者簡介 何偉 Peter Hessler 出生於密蘇希里州哥倫比亞市,普林斯頓大學主修英文和寫作,牛津大學英國文學碩士。1996-1997年他以「和平工作團」身份在四川涪陵教書,自2001年起才成為《紐約客》首位駐中國記者,在此之前他只是《華爾街日報》駐北京辦公室負責剪報。新世紀開始,他也是《國際地理雜誌》、《華爾街日報》和《紐約時報》的長期撰稿人,保持著自由作家的身份。 何偉是全球著名的旅遊觀察者,他也多次獲得美國最佳旅遊文學獎。他所著《甲骨文》曾入圍2006年美國國家圖書獎非小說類最佳作品,《尋路中國

》則獲得2010年度經濟學人、紐約時報等好書獎。這兩本書和他根據涪陵兩年所寫成《消失中的江城》(奇里雅瑪Kiriyama環太平洋圖書獎)構成了他1996-2007十年的「中國三部曲」。 2010年,何偉來到埃及,學習阿拉伯語,參與當地的生活。我們相信不久就會看到他的新作。而他預告在五年後再度回到中國,繼續書寫新的中國傳奇。 譯者簡介 吳美真 雲林虎尾人,政治大學西洋語文學系畢業,紐約大學英美文學博士班肄業。曾任大學兼任英文講師及國內多家出版公司譯者,譯作包括《美德書》、《鋼琴師》、《微物之神》、《大洋洲的逍遙列島》等近七十本,近年來一直為基督教以琳書房譯書。

中國對外基礎建設輸出之研究 —以拉丁美洲為例(2000-2019)

為了解決三峽 水庫 即時 水 情 的問題,作者鄧永卓 這樣論述:

中國隨著改革開放後執行「走出去」戰略,隨即2001年加入世界貿易組織,國內經濟在與國際市場接軌後呈現蓬勃發展態勢,後因中國政府積極投資政策過於激進,卻也導致產能過剩的負面結果。拉丁美洲因富含天然資源成為中國原物料需求來源市場,該地區國家基礎設施亟待改善,落後的基礎設施無法滿足經濟發展需要,這給中國基礎設施承建企業提供解決產能過剩與發展海外市場機會。中國承包商在承建國際工程項目方面最早以援外的形式服膺「走出去」戰略;在2006年以前,中國承包商多以設計-招標-建設(DBB)模式為主,此後迅速升級為設計-採購-施工(EPC)模式且逐漸普及。隨著國家金融資本的支持,EPC+協助融資模式逐漸成為主流

;2009年以後,隨著中國工程企業經驗和管理標準的提升,以EPC+協助融資+承包商入股、BOT和PPP為基本項目類型的投融資專案項目逐漸增加,並從東南亞區域向中南美洲區域持續擴展。本文研究重點,在於研析中國在2000年至2019年間,參與拉美地區多達134個大型基礎建設項目內容,範圍涵蓋火力、水力、風力與太陽能等各式發電站、港口、高速公路、鐵路運輸、機場、大型運動場、輸電線路以及其他政府公共建設項目,無論在提供資金或技術服務上,中國在拉美地區的基礎建設項目都扮演舉足輕重的角色。並對中國大陸以投資基礎建設手段,有效誘拉我拉丁美洲友邦國家與北京建交現況進行評估。

溪洲部落洪災治理之行動者網絡分析

為了解決三峽 水庫 即時 水 情 的問題,作者黃上鳴 這樣論述:

1980年代後大臺北地區住宅供不應求,迫使來到都市尋求工作機會之原住民僅能於河岸等都市邊緣地帶生活,至1990年代,政府在都市發展考量下,卻欲拆遷該些原住民部落,忽略了此項政策對部落造成的影響,其中最具代表的個案之一即為新北市新店溪畔的溪洲部落。新北市政府宣稱為保護溪洲部落免於水患侵襲及保存原住民文化而劃設「新店溪洲阿美族生活文化園區」,並規劃將溪洲部落族人由原居地遷往該處;此過程中,「洪患風險」即為公部門進行河川整治政策的重要籌碼。本研究透過文件分析、半結構式深度訪談、非參與型觀察及圖資分析等方法,探討人類與非人類行動者在溪洲部落洪災治理議題上的互動,研究發現政府拆遷的做法與族人就地居住的

主張產生衝突,但雙方卻在原住民文化保存層面上具有共識;隨著透過就近安置及文化觀光效益強化雙方合作意願,以及建築設計及資金籌措等問題獲得解決,「新店溪洲阿美族生活文化園區」始成為溪洲部落的洪災治理策略。本研究建議將行動者網絡理論作為河濱部落洪災治理之基礎,以作為政策制訂之參考。其次,參考族人應變需求修正疏散撤離作業流程,提升應變效率。第三為培植族人文化推廣能力,達成部落永續發展。第四為增加族人參與公共事務能力,提升部落會議討論成效,以期在兼顧河川區域原住民文化保存與延續的原則下,建構更貼近在地文化的洪災治理模式。