三峽 水庫 水位 即時的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦PeterHessler寫的 消失中的江城 可以從中找到所需的評價。

另外網站三峽大壩水情監控停擺6小時長江中下游、南京危險了 - 自由時報也說明:中國長江三峽大壩持續出水,洪水往中、下游沖去,沿岸城市均發布預警。 ... 至少更新1次,即時公告長江流域14個水情監測站的出、入水量與最新水位,13 ...

中央警察大學 防災研究所 林貝珊所指導 黃上鳴的 溪洲部落洪災治理之行動者網絡分析 (2018),提出三峽 水庫 水位 即時關鍵因素是什麼,來自於河川治理、違章建築、都市原住民、阿美族、洪患風險。

而第二篇論文國立臺灣海洋大學 河海工程學系 李光敦所指導 邱詩婷的 HEC-RAS 5.0二維逕流模式之應用探討 (2015),提出因為有 HEC-RAS 5.0、一維河道演算、二維逕流演算、擴散波模式的重點而找出了 三峽 水庫 水位 即時的解答。

最後網站暴雨狂灌三峽大壩恐潰堤? - 東森新聞則補充:中國大陸長江流域連日來受到暴雨侵襲,三峽大壩不斷承受壓力,長江中下游多處傳出 ... 遍傳洪災,三峽大壩更傳出有潰堤風險,而湖北恩施市淹水難解,水位幾乎與公車頂 ...

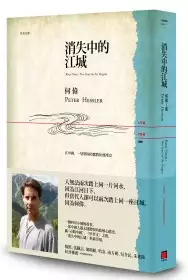

消失中的江城

為了解決三峽 水庫 水位 即時 的問題,作者PeterHessler 這樣論述:

人無法兩次踏上同一片河水,因為江河日下,但當代人卻可以兩次踏上同一座江城,因為何偉。 一個小城的故事, 一部中國人都未能體察的底層心態史, 在中國,一切堅固的都將灰飛湮沒。 繼《尋路中國》、《甲骨文》之後, 《消失中的江城》重新浮現。 古希臘哲人赫拉克利特斯(Heraclitus)說:「人無法兩次踏上同一片河水」,因為江河日下,水會流動,當下的時光也會消逝。但當代人卻可以兩次踏上同一座江城,因為何偉曾在揚子江上生活,費時兩年書寫四川涪陵。在幽緩的時光流程中,在變動劇烈的城鄉景觀內外,何偉依江而居,感受與學生和涪陵人相處的日常點滴,書寫出一部連中國人自己都未能體察的心態史和

底層故事。 1996年夏天,27歲的何偉抵達中國長江邊上的一個小城:涪陵,以和平工作團(Peace Corps)的身分在當地的學院教兩年的書。自1949年以來,當地人就未曾有過美國人在此生活的明確記憶,縱使何偉的姓名極為常見,但他仍是這座四川江城數一數二的外來陌生人。原以為這將是一個平靜的兩年,何偉卻發現他闖入了一個與他的文化和個性全然不同的社會之中。 「這趟航程就像一個夢,夢裡盡是安靜的河流、滿是迷迷糊糊入睡的乘客的艙房,以及從幽暗的長江升起的城市燈光。而涪陵就像一個暫時打斷這場夢的地方。」------何偉 本書紀錄了何偉在涪陵與人相處的點點滴滴,其中包括了政治的氣候、歷史的溫度

和城市生活的日常感覺。無論是鄧小平之死、97年的香港回歸或是長江三峽大壩的興建,何偉總是能敏銳察覺人們對這些事件的看法,總是能準確捕捉到中西文化產生差異的時刻。何偉的中國觀察總是充滿洞見,他為我們探勘出甚至連當地人和中國人自己都未曾發現的心態史地層,當中夾雜了文化、傳統、意識形態等保守或基進的觀念。令人回味再三,感到憂悒同時又充滿趣味。 1997,香港回歸、鄧小平過世,涪陵景物依舊,人事全非。 2003,三峽大壩閘門關閉、水位上升,涪陵江山易改,城市難移。 2012,繼《尋路中國》、《甲骨文》之後,《消失中的江城》重新浮現。 無論是「江河日下」還是「江河日上」,我們都可以重新踏上江

城涪陵, 因為這裡是何偉一系列紀實書寫的發源地,何偉中國三部曲的最初起點。 作者簡介 何偉 Peter Hessler 出生於密蘇希里州哥倫比亞市,普林斯頓大學主修英文和寫作,牛津大學英國文學碩士。1996-1997年他以「和平工作團」身份在四川涪陵教書,自2001年起才成為《紐約客》首位駐中國記者,在此之前他只是《華爾街日報》駐北京辦公室負責剪報。新世紀開始,他也是《國際地理雜誌》、《華爾街日報》和《紐約時報》的長期撰稿人,保持著自由作家的身份。 何偉是全球著名的旅遊觀察者,他也多次獲得美國最佳旅遊文學獎。他所著《甲骨文》曾入圍2006年美國國家圖書獎非小說類最佳作品,《尋路中國

》則獲得2010年度經濟學人、紐約時報等好書獎。這兩本書和他根據涪陵兩年所寫成《消失中的江城》(奇里雅瑪Kiriyama環太平洋圖書獎)構成了他1996-2007十年的「中國三部曲」。 2010年,何偉來到埃及,學習阿拉伯語,參與當地的生活。我們相信不久就會看到他的新作。而他預告在五年後再度回到中國,繼續書寫新的中國傳奇。 譯者簡介 吳美真 雲林虎尾人,政治大學西洋語文學系畢業,紐約大學英美文學博士班肄業。曾任大學兼任英文講師及國內多家出版公司譯者,譯作包括《美德書》、《鋼琴師》、《微物之神》、《大洋洲的逍遙列島》等近七十本,近年來一直為基督教以琳書房譯書。

溪洲部落洪災治理之行動者網絡分析

為了解決三峽 水庫 水位 即時 的問題,作者黃上鳴 這樣論述:

1980年代後大臺北地區住宅供不應求,迫使來到都市尋求工作機會之原住民僅能於河岸等都市邊緣地帶生活,至1990年代,政府在都市發展考量下,卻欲拆遷該些原住民部落,忽略了此項政策對部落造成的影響,其中最具代表的個案之一即為新北市新店溪畔的溪洲部落。新北市政府宣稱為保護溪洲部落免於水患侵襲及保存原住民文化而劃設「新店溪洲阿美族生活文化園區」,並規劃將溪洲部落族人由原居地遷往該處;此過程中,「洪患風險」即為公部門進行河川整治政策的重要籌碼。本研究透過文件分析、半結構式深度訪談、非參與型觀察及圖資分析等方法,探討人類與非人類行動者在溪洲部落洪災治理議題上的互動,研究發現政府拆遷的做法與族人就地居住的

主張產生衝突,但雙方卻在原住民文化保存層面上具有共識;隨著透過就近安置及文化觀光效益強化雙方合作意願,以及建築設計及資金籌措等問題獲得解決,「新店溪洲阿美族生活文化園區」始成為溪洲部落的洪災治理策略。本研究建議將行動者網絡理論作為河濱部落洪災治理之基礎,以作為政策制訂之參考。其次,參考族人應變需求修正疏散撤離作業流程,提升應變效率。第三為培植族人文化推廣能力,達成部落永續發展。第四為增加族人參與公共事務能力,提升部落會議討論成效,以期在兼顧河川區域原住民文化保存與延續的原則下,建構更貼近在地文化的洪災治理模式。

HEC-RAS 5.0二維逕流模式之應用探討

為了解決三峽 水庫 水位 即時 的問題,作者邱詩婷 這樣論述:

HEC-RAS河道演算系統係由美國陸軍兵工團所研發,為目前國內外工程實務上常用之水理演算模式,原4.1版僅提供一維變量流演算模式,最新5.0版則新增二維水動力演算模式。本研究為瞭解HEC-RAS 5.0之二維逕流模式模擬表現,於概念化與實際集水區內,採用擴散波模式進行測試及模擬,供未來應用該系統於規劃設計或即時預報等相關研究參考。本研究欲先瞭解系統之質量守恆情形,故建立半圓弧面之概念化集水區,並進行定量降雨事件下三種模式之測試,分別為ㄧ維銜接二維模式(1D/2D)、全二維模式(2D)及二維模式內建置側流堰(2D-Weir)模式。本研究於此測試案例發現,1D/2D模式於流量歷線退水段仍保持一較

高之固定流量,故未完全遵守質量守恆定律;而2D及2D-Weir模式可產生正常之退水歷線,故皆遵守質量守恆定律。本研究於橫溪集水區內進行計算網格及演算時距之敏感度分析,由結果可知,採用二維模式進行變量流演算時,計算網格需配合適當之演算時距,方能得到合理之演算結果。本研究以測試結果為依據,並考量橫溪集水區下游無堤岸,故採用2D模式進行四場颱風之降雨逕流模擬,分別為1986年艾貝颱風、1990年揚希颱風、2004年敏督利颱風及2013年康芮颱風。由模擬結果可知,2D模式於合適之地表糙度係數下,可準確模擬尖峰流量及尖峰到達時間,故未來應能提供下游河岸之即時洪水預報參考。

想知道三峽 水庫 水位 即時更多一定要看下面主題

三峽 水庫 水位 即時的網路口碑排行榜

-

#1.經濟部水利署北區水資源局

水庫即時 水情Real-time information of reservoir. 上一項. 新山水庫. 95.0 %. 水位: 85.54 公尺. 蓄水量: 9.5 百萬噸. 時間: 2022-05-07 23:00 今日水位歷線. 於 www.wranb.gov.tw -

#2.即時影像 - 經濟部水利署防災資訊網

說明:水利署即時影像服務採用圖片輪播方式提供,以1分鐘擷取1張每秒播放1張的頻率,進行10張畫面的輪播,可於10秒鐘內播放最新10分鐘錄影畫面;公路總局即時影像服務 ... 於 fhy.wra.gov.tw -

#3.三峽大壩水情監控停擺6小時長江中下游、南京危險了 - 自由時報

中國長江三峽大壩持續出水,洪水往中、下游沖去,沿岸城市均發布預警。 ... 至少更新1次,即時公告長江流域14個水情監測站的出、入水量與最新水位,13 ... 於 news.ltn.com.tw -

#4.暴雨狂灌三峽大壩恐潰堤? - 東森新聞

中國大陸長江流域連日來受到暴雨侵襲,三峽大壩不斷承受壓力,長江中下游多處傳出 ... 遍傳洪災,三峽大壩更傳出有潰堤風險,而湖北恩施市淹水難解,水位幾乎與公車頂 ... 於 news.ebc.net.tw -

#5.三峽庫區水位持續上漲已超防洪水位2米

三峽水庫 近期備受關注。中共官媒21日稱,三峽庫區水位持續上漲,目前已超出防洪限制水位近2米。 於 www.epochtimes.com -

#6.三峽大壩大禍將至?專家驚曝真實現況

此外,多年來,汛期長江上游水量平均有3000億立方公尺,而三峽工程只能容納221.5億立方公尺的洪水。據報導,依照水庫水位超過汛限水位量計算,截至18日 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#7.中國-長江三峽大壩水庫-水位 - MacroMicro 財經M平方

中國長江三峽水利樞紐工程,又稱為三峽大壩,為長江上游段建設的大型水利工程項目。 工程設計壩頂高程185 公尺,防洪限制水位為145公尺,而正常蓄水位和設計洪水位均 ... 於 www.macromicro.me -

#8.江水悠悠——水利工程學家治水記 - 第 124 頁 - Google 圖書結果

我們必須考慮三峽大壩上游流入的洪水特性與大壩下游的可能水位,按這些機率來進行 ... 我建議他們以不同地區的即時氣象雨量預測、雲層移動以至水庫的排洪狀況為依據, ... 於 books.google.com.tw -

#9.三峽大壩下游水位破紀錄! 安徽凌晨「轟兩聲」炸堤洩洪

連日暴雨下,大陸「長江2020年第2號洪水」17日形成後,上游洪峰大流量持續匯入三峽水庫,下游防汛形勢告急。據了解,安徽除有壽縣封閉古城門、巢湖邊 ... 於 www.ettoday.net -

#10.全国水雨情信息

内陆河 青海省 雪水河 温泉 3953.28 65 海河流域 滦河 潘家口 224.35 2220 海河流域 滦河 大黑汀 132.56 299 海河 河北省 青龙河 桃林口水库 137.73 626 於 xxfb.mwr.cn -

#11.三峡大坝实时水位查询- 西瓜视频

西瓜视频为您提供又新又全的三峡大坝实时水位查询相关视频内容,支持在线观看。更有海量高清视频、相关直播、用户,满足您的在线观看需求,看三峡大坝实时水位查询就上 ... 於 www.ixigua.com -

#12.三峽庫位超出警戒水位12米三峽水庫流量將呈現胖峰 - RFI

中國長江水利委員會通告,長江2020年第2號洪水17日在上游形成,截至17日上午10時,三峽水庫入庫流量快速上漲至每秒50000立方米,預計17日20時三峽水庫 ... 於 www.rfi.fr -

#13.三峽水庫啟動試驗性蓄水目標水位175米 - 東網

三峽 集團官方微信消息,三峽水庫今年汛末175米試驗性蓄水已於周四(10日)凌晨零時正式啟動。本次蓄水起蓄水位為154.8. 於 hk.on.cc -

#14.長江漢口水位打破百年紀錄!中國南方79條河流超過警戒

《路透社》報導,中國去年夏季的降雨量達到1961年以來第二高的紀錄,除了主要河流、湖泊發生洪水,長江三峽大壩的水位也接近臨界值,多次洩洪。 於 www.nownews.com -

#15.三峽大壩洩洪水利署:相當於1秒通過幾萬水塔水量 - 中央社

水利署副署長王藝峰表示,水庫的閘門平常會關閉蓄水,像長江大壩這種位於河川主流上面的水庫,若水庫水位原本就高,又有洪水來,超過原來設計的 ... 於 www.cna.com.tw -

#16.鳶山堰_下游(旋轉) - 新北市三峽區- 即時影像監視器:台灣路況 ...

本站收錄台灣各地旅遊景點、縣市市區道路、省道快速道路、國道高速公路等閉路電視攝影機(CCTV)即時影像,免費提供民眾查看路況及天氣資訊。因應武漢肺炎防疫, ... 於 tw.live -

#17.三峽即時影像

動.2021 · 多圖|長江洪峰通過重慶主城三峽水庫泄洪場面壯觀.7 - Facebook2021年8月24日· 桃園石門水庫即時影像祈求桃園下一場大雨畫面提供by 桃園智慧旅遊雲Taoyuan ... 於 yov.anna-wreczycka.pl -

#18.長江3號洪水來勢洶洶每秒6萬立方公尺直衝三峽大壩

目前三峽大壩水位快速上漲,截至今日下午18時為止,水位將近160公尺,入庫水量為每秒53000立方公尺。 ... 今(26日)下午17時武漢江漢關即時情況。 於 newtalk.tw -

#19.167.65米!三峡水库出现入汛以来最高水位 - 资讯

三峡水库 出现入汛以来最高水位. 中国水利. 2020-08-23 06:51. 8月22日,国家防总副总指挥、水利部部长鄂竟平主持会商,分析当前天气形势,研判汛情发展态势,安排部署 ... 於 news.ifeng.com -

#20.三峽大壩水位即時的情報與評價,FACEBOOK、CNYES和網 ...

西瓜视频为您提供又新又全的三峡大坝实时水位查询相关视频内容,支持在线观看。更有海量高清视频、相关直播、用户,满足您的在线观看需求,看三峡大坝实时水位查询就上 ... 於 money.mediatagtw.com -

#21.雨彈炸不停三峽大壩水位續升 - 中時新聞網

大陸南方暴雨不斷,各地災情頻傳,水利部近日宣布「長江2020年第2號洪水」已形成。預計未來數日,三峽水庫水位會持續上升,並使洞庭湖水位復漲, ... 於 www.chinatimes.com -

#22.南方告急!148條河超警戒水位三峽大壩危(視頻) - 新唐人電視台

中國南方連日暴雨,導致12省數百萬人受洪災,148條河流水位超過警戒線。多地村鎮被淹沒,很多房子淹到2樓,各地失蹤和傷亡的人數成迷。 於 www.ntdtv.com -

#23.【現場直播】07.29 長江三峽大壩水情最新畫面| Part 2

大陸今起雨帶北抬洞庭湖16個水文站仍超警戒 水位 https://bit.ly/310LMEN長江災情持續第3號洪水形成 https://bit.ly/330Lr7p# 三峽 大壩#長江#河流# ... 於 www.youtube.com -

#24.三峽大壩水位即時查詢 - 商業貼文懶人包

台灣水庫即時水情。 台灣水庫即時水情-視覺化, 即時蓄水量、水位變化.缺少字詞: 三峽gl=。 水庫水情- 經濟部水利署防災資訊網。 水庫水情. ::: 首頁; 監控資訊; 水庫水情. 於 businesstagtw.com -

#25.三峽大壩「失控了?」…水情監控突停6小時!南京矬勒等

中國官方「長江水文網」每小時都會更新至少1次,即時公告長江流域14個水情監測站的出、入水量與最新水位,13日晚間8點,長江三峽大壩當時的入水量為每 ... 於 www.setn.com -

#26.行政院公報資訊網 - nat.gov.tw

二、 本堰位於新北市三峽區大漢溪石門水庫下游約二十公里處。 ... 位為標高五十一‧四公尺,應即時開啟閘門放水調節水位,調節水位之放水量,應依據當時進水量操作。 於 gazette.nat.gov.tw -

#27.三峡水库连续11年实现175米满蓄目标

水利部长江水利委员会统筹兼顾科学调度三峡水库连续11年实现175米满蓄目标. 10月28日14时,三峡水库水位蓄至175.0米,实现了2020年175米试验性蓄水 ... 於 www.gov.cn -

#28.鯉魚潭水庫- 苗栗 - 台灣景點人潮即時影像

位於苗栗縣大湖鄉、卓蘭鎮與三義鄉,主要供應苗栗縣及臺中市的各種用水,同時具有觀光、灌溉、防洪、發電四大功能。附近知名地標為龍騰斷橋天空之城. 於 monitor.wfuapp.com -

#29.三峽大壩死期將至? 中媒竟稱「三峽大壩已經盡力」 - CTWANT

中國大陸官方設立的「長江水文網」平時會即時報告長江流域14個水情監測站的輸入水量與最新水位,但在13日晚間8時左右,三峽大壩的進水量為每秒3.4萬 ... 於 www.ctwant.com -

#30.100年度淡水河即時洪水預報系統模式擴充及維護

值,並利用 REFOR 單機版事件模擬功能,計算求得各場颱風之河川水位與流量。由於三峽河集水區重新劃分後,若欲採用 REFOR 模式進行模擬,需將 ACCESS 資料庫中所更河川斷面 ... 於 books.google.com.tw -

#31.台灣水庫即時水情

台灣水庫即時水情-視覺化, 即時蓄水量、水位變化. 於 water.taiwanstat.com -

#32.人民日報People's Daily on Twitter: "【長江葛州壩水庫今年首次 ...

【長江葛州壩水庫今年首次開閘洩洪】2018年5月17日,受長江上游來水影響, ... 開閘洩洪。5月17日22時,據長江即時水情報告顯示,三峽水庫水位154.79 ... 於 twitter.com -

#33.經濟部水利署南區水資源局

水庫名稱 水位(公尺) 萬立方公尺 水位; (公尺) 有效蓄水量; (萬立方公尺) 有效; 容量比(%) 蘭潭水庫 75.38 924 69.19 479 51.84 蘭潭水庫 75.38 924 仁義潭水庫 105 2484 96.53 754 30.35 於 www.wrasb.gov.tw -

#34.“三峡水位超防洪限制水位近2米”意味什么?专家释疑 - 新浪新闻

“汛限水位是水库留有最大防洪库容的标志,与一旦超过了就有发生洪水危险的警戒水位的概念完全不同。”中国水力发电工程学会副秘书长张博庭接受澎湃新闻( ... 於 news.sina.cn -

#35.10分鐘雨量資料| 交通部中央氣象局

測站名稱 行政區 3小時 6小時 12小時 24小時 本日累積 利嘉林道; (C1SA5) 臺東縣卑南鄉 1.0 10.0 37.0 42.5 1.0 金崙山; (C0SA2) 臺東縣太麻里鄉 ‑ 2.0 26.5 33.5 ‑ 拉里吧聚落拉里吧產業道路; (81S99) 臺東縣達仁鄉 ‑ 0.5 18.4 30.2 ‑ 於 www.cwb.gov.tw -

#36.三峡水库水位小幅上涨 - 水利部

本站讯 水利部水文局发布,9日8时,长江三峡水库水位145.81米,较昨日8时上涨0.10米,入库增至13800,日均出库12200;上游水库群(不含三峡)蓄水量较 ... 於 www.mwr.gov.cn -

#37.【長江三峽大壩】三峽庫區水位持續上漲已超出防洪限制2米

長江三峽大壩再迎接汛情挑戰。央視報道,受到近日強降雨影響,三峽大壩水位已經超出防洪限制近2米。中國已經全面進入汛期,官員日前表示, ... 於 china.hket.com -

#38.內地洪災|三峽管理負責人:三峽沒那麼脆弱變形潰壩是危言聳聽

中國南方連日暴雨成災,長江流域頻傳洪災,三峽大壩水位不斷暴漲,「潰壩說」不斷傳出。 ... 6月以來三峽水庫為減輕中下游防洪壓力發揮巨大作用,截至. 於 www.hk01.com -

#39.淡水河即時洪水預測模式之建立及實務應用

風時期,即時提供洪水水位預測結果,做為防. 汛指揮之參考,該模式現仍上線 ... 三峽河口. 191 TE51. 5. 三鶯橋. 95 B.C.. 水庫洩洪及降雨逕流. 6. 石門水庫. 765 ----. 於 www.hydraulic.org.tw -

#40.長江三峽水利樞紐工程- 維基百科,自由的百科全書

形成, 三峽水庫. 總容量, 393億立方米. 集水面積, 1,000,000平方公里. 表面積, 1,084平方公里. 正常水位, 175公尺(574英尺)(正常蓄水位) 於 zh.m.wikipedia.org -

#41.石門水庫時隔647天再現滿水位洩洪量超過半座水庫 - 聯合報

不過石門水庫水位原本就接近8成,蓄洪空間有限,因此北水局採用... ... 萬噸,距離上次滿水位2019年10月17日已經過647天。圖/取自石門水庫即時影像 ... 於 udn.com -

#42.实时水情- 长江水文网

... 以三峡水库为核心的流域水库群联合预报调度技术研究,以及多尺度水资源高效利用等方面应用探讨。多年的应用实践和科研,已在水库中小洪水调度、水库运行水位动态 ... 於 www.cjh.com.cn -

#43.翡翠水庫即時水位雨量查詢

時間, 水庫水位 (公尺), 有效蓄水量 (百萬立方公尺), 雨量(毫米). 翡翠, 十三股, 九芎根, 坪林, 碧湖, 太平, 集水區加權平均. 於 w2.feitsui.gov.tw -

#44.Log In - Facebook

長江葛州壩水庫今年首次開閘洩洪】2018年5月17日,受長江上游來水影響,長江葛州壩水利樞紐開閘洩洪。5月17日22時,據長江即時水情報告顯示,三峽水庫水位154.79米, ... 於 www.facebook.com -

#45.三峡水库连续11年实现175米满蓄目标 - 生态

受前期洪水及长江上游降雨影响,江河湖库水位较多年均值明显偏高,蓄水期仍存在防洪风险。蓄水期间,结合临近期预报,强化水库实时调度,合理控制三峡 ... 於 env.people.com.cn -

#46.第十河川局

110年度水環境與生態檢核活動. 110-12-07. 110年度三峽河攝影活動. 110-12-07. 生態檢核研習. 110-12-07. 更多. 政策宣導專區. 行政透明專區 · 河川水情水位站查詢. 於 www.wra10.gov.tw