三里塚鬥爭的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦殷仲桓,趙建寫的 奸詐世代:古人的權謀鬥爭,現代職場的縮影 和流軍的 海螺都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自崧燁文化 和釀出版所出版 。

輔仁大學 法律學系 黃源盛所指導 趙萃文的 刑法親屬間倫常規範的成與變 (2020),提出三里塚鬥爭關鍵因素是什麼,來自於刑法倫常規範、法益、道德、傳統儒家。

而第二篇論文國立清華大學 台灣文學研究所 劉柳書琴所指導 白春燕的 日治時期台灣文化協會新劇運動系譜(1921-1936) (2020),提出因為有 新劇、文化劇、社會網絡、演劇系譜、新文化運動、台灣文化協會的重點而找出了 三里塚鬥爭的解答。

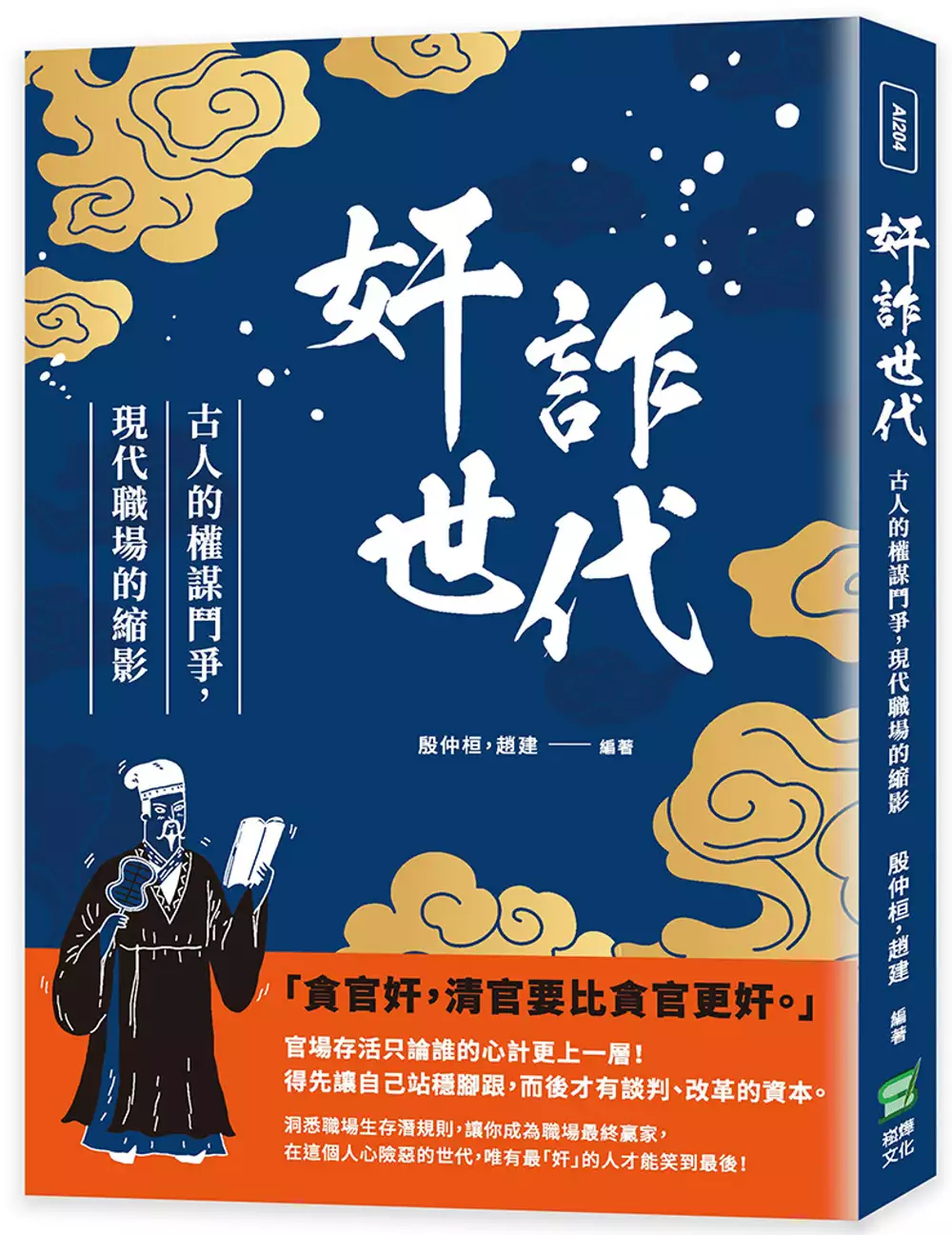

奸詐世代:古人的權謀鬥爭,現代職場的縮影

為了解決三里塚鬥爭 的問題,作者殷仲桓,趙建 這樣論述:

「貪官奸,清官要比貪官更奸。」 官場存活只論誰的心計更上一層! 得先讓自己站穩腳跟,而後才有談判、改革的資本。 正義?抱負?耿直?善良? 很抱歉,在這個人心險惡的世代, 唯有最「奸」的人才能笑到最後! 宦海浮沉,僅憑著滿腔熱血就能得勝嗎? 觀看歷史,多少君子因過於直言不諱,得罪了旁人還不曉得, 惹得上位者不願接受勸諫,小人再稍加諂媚,頃刻間性命不保。 職場、官場人心險惡,權位之爭凶險萬分, 要想存活,唯有鍛鍊自己的城府心計,韜光養晦,以待來日一舉制勝! ◎第一招:謀長遠,超前部屬讓你臨危不亂 馮諼燒去所有借據,為孟嘗君買來「義」, 狡兔三窟讓孟嘗君有後

路,甚至重回相位。 呂不韋買下公子子楚這個「奇貨」, 放長線釣到秦國宰相、輔國之大位! ◎第二招:知藏露,讓你不受牽制進退自如 西漢飛將軍李廣抱憾而終,全怪其鋒芒畢露? 三國捷才楊脩死於「什麼都知道」? 司馬懿從崛起到掌控魏國,全靠一招「裝病」? 以退為進,示弱就是最完美的進攻! ◎第三招:懂方圓,滴水穿石,有時柔弱勝剛強 北宋名臣寇準剷除奸相王欽若,全靠「誇」他好棒棒? 晉明帝女婿、東晉權臣桓溫要求朝廷給予最頂級的待遇, 機敏的謝安假意答應,回頭就用「拖延計」拖死桓溫?! ◎第四招:善借力,風起船能行千里 曹操挾天子以令諸侯,百官不甘

卻也拿他沒辦法; 鐵木迭兒借皇后勢力,讓自己成功掌握金朝大權。 ◎第五招:慎為先,小心駛得萬年船 李斯沒有提防小人趙高,慘遭算計身首異處,讓大秦在歷史上如曇花一現; 王安石對身邊人掏心掏肺,卻被奉為知己者陷害…… 身處官場多留心,能信任的從來只有自己! ◎第六招:通權變,能屈能伸才是真英雄 孫臏為了保命,不惜裝瘋賣傻,住在豬圈食穢物,一朝雄起除掉龐涓; 王增裝小人,取得奸臣丁謂信任,一次斬草除根,肅清朝堂! ◎第七招:識時務,鍛鍊精準目光、找對靠山方能屹立不搖 秦末民變四起,楚漢相爭之際,陳平數度換主, 每一次都抱上「真大腿」,一路順遂,權勢與

利益雙收。 呂后父親初見潑皮劉邦,當機立斷投資這個無賴; 而後劉邦建立大漢帝國,呂氏一族成功上位掌權! ◎第八招:防構陷,欲加之罪何患無辭? 宋代抗金名將岳飛一片赤誠,卻被冠上「莫須有」罪名; 秦檜如何取得高宗信任,鬥垮聲望極高的岳飛? 漢光武帝劉秀憑藉謠言中興漢室,隋朝宇文述用謠言構陷殺害李渾, 且看古人如何使用謠言這把雙面刃,在官場上混得風生水起! ◎第九招:遠美色,溫柔鄉多是英雄塚 西晉著名「季倫財神」石崇為護寵妾綠珠獲罪身死、散盡家產; 漢成帝風流卻懦弱,最後死在趙飛燕姐妹的床上,沒有留下一子。 然而,巧妙運用美人計,也可以讓自己立於不敗

之地: 《三國演義》中,王允利用貂蟬成功離間董卓、呂布,殲滅反叛勢力; 孝莊獻柔情,助皇太極降服大明肱骨之臣洪承疇,清朝成功入主中原。 本書特色 「以古為鏡,可以知興替」,細數歷史長流中官場、政治的角力,人心險惡防不勝防,要想保全身家性命以待來日,就得比對手更有智慧與心計,這是一場「奸詐」度的比拼!武則天野心勃勃為什麼甘願出家蟄伏?趙高怎麼害死李斯剷除隱患?曾國藩手握湘軍卻不會功高震主?知古人成敗原因,謹記歷史教訓,引以為鑑,將讓你在職場與商場上遊刃有餘,無往不利。

刑法親屬間倫常規範的成與變

為了解決三里塚鬥爭 的問題,作者趙萃文 這樣論述:

第一章 緒論:傳統中國刑律,禮與刑的關係始終糾葛難分。自1902年晚清變法修律以來,導入歐陸法學理念,將個人權利本位之立法思想引入中國。固有身分倫理思想精神或仍連續,但法制變動之推衍過程,是否讓立論有所撼動?本質上繼承自先秦儒家以來的倫理道德與法律規範間之關係,或更新或深化?台灣自民國99年《刑法》第294條有義務遺棄罪、民國108年第272條殺尊親屬罪、第286條妨礙自然發育罪之修正,都開啟重新調整尊卑親屬間社會地位平權對等之契機。本論文即欲藉此修法機會,探討傳統中國倫常規範之生成演變,及現行刑法中之倫常規範向何處去?

海螺

為了解決三里塚鬥爭 的問題,作者流軍 這樣論述:

從19世紀以來地主買辦對契約勞工的剝削、英國殖民政府的欺壓、二戰時日本的血腥統治、馬共武裝鬥爭到1963年馬來西亞建國、兩年後新加坡獨立──悠悠歲月中,由每年重陽飛來的鶴群見證了馬來西亞這塊土地上,人們如何在烈日底下汲汲營生。 仙鶴鎮盧家莊莊主盧水雄先後周旋於不同政權之間,他是蘇丹王親封的「拿督」,卻向日本軍官妥協,馬來西亞建國後靠著種植油棕賺取大量外匯,由元首賜予「丹斯里」頭銜。夫人盧周氏口唸彌陀,對待工人卻尖酸刻薄,為保命和丈夫提交抗日份子名單,其中有多名盧家莊員工。四姨娘丁香素來仗義,雖然害怕日軍,卻在知曉此事後趕緊向情夫羅海彪通風報信。 羅海彪受水客

欺騙,來到仙鶴鎮後不得已簽下盧家莊的林場勞工契約,成為當地俗稱的「南來豬崽」。在丁香、結拜兄弟夏薄情的協助下,與同僚賴旺土成功脫離盧家,買下漁船自己出海討生活。收到丁香的警告後逃亡他鄉,並加入了抗日游擊隊。 風水先生夏薄情平素與盧家關係良好,面對日本軍官小禾田的血腥屠殺,卻挺身捍衛百姓。取得小禾田的信任後,透過交通建設的開發改善了鎮民的生計,卻在日軍投降後被指控為親日奸細…… 南洋的太陽日復一日地照耀著,仙鶴鎮上的人們不論族群、貧富、男女,遭遇了各種外在環境的壓迫,仍然頑強地活著,汲汲營營於創造「更好」的生活。只是夜裡時不時會聽到螺笛聲嗚嗚地響著──道不盡的異鄉故事。 本書特色

★從一個馬來西亞的小鎮故事,道出十九世紀以來,人們如何在各方政權交替下頑強地與命運對抗──新華作家流軍,大時代小說鉅獻

日治時期台灣文化協會新劇運動系譜(1921-1936)

為了解決三里塚鬥爭 的問題,作者白春燕 這樣論述:

日治時期台灣在1920、1930年由知識階級參與演出的「新劇」或「文化劇」,受西方文明刺激產生的新文化運動影響而興起,其發展與台灣社會文化特質及歷史處境息息相關。自從台灣文化協會於1921年倡導新文化運動以來,台灣新劇運動開始發展,直到1937年進入皇民化戲劇時期之前為止。這段期間出現許多新劇社團,多數附屬於文化協會旗幟之下,少數是在最初受文化協會影響而成立,或主事者具文化協會會員身分,性質各異,但皆以戲劇改良及社會改革為目的,都屬於台灣新文化運動中的一環,共同建構台灣文化協會的演劇系譜。過去相關的研究成果已大致確認台灣新劇運動與政治社會運動互為表裡的事實,本論文則進一步從個人與劇團、劇團與

政治社會運動的社會網絡關係出發,辨識劇團的屬性及發展過程,試圖更完整、更細緻地釐清台灣新劇運動的全貌。本論文指出,台灣文化協會演劇系譜起於1921年,結束於1936年。在這個系譜的發軔時期,首先在1922年至1923年有東京台灣青年會的學生戲劇嘗試,接著在1923年冬天出現具組織性的新劇結社,之後全台各地劇團陸續出現。各劇團的成員大多是具有公學校基礎教育的知識階級,具有地緣性、學緣性的關係,在相同的身分階級或政治社會理念下集結而成。劇團之間因成員的交流或派別的合作,使戲劇養分具有支援、傳遞的連續性質。這個系譜裡的劇團大致可以分為兩類。第一類是與政治社會運動團體有關的劇團,皆附屬於政治社會運動團

體,受政治力的作用影響。愈左派的劇團,受政治壓制的力道愈強,消失得愈快;左傾程度較弱的劇團,則可以保持較久的戲劇活動。具體而言,新文協派的劇團大部分在1928年官方壓制下停止活動,而民眾黨派的劇團則晚至1931年民眾黨遭解散前後失去舞台。第二類是與政治社會運動團體無關的劇團,其中再依母會附屬團體的有無分為兩類。附屬型劇團以公益募款、社區營造為目的,以戲劇表演為母會團體服務。此類的劇團,不論是附屬型或非附屬型,都不具有政治社會運動色彩,未受到1928年及1931年兩波官方壓制影響,能夠在1930年代持續保有演出能量,直到1936年因戰爭時局變化而自然退場,使台灣文化協會演劇系譜走到終點。此時仍有

一些志在演出的劇團,在1937年轉型為皇民化劇團,戲劇精神與台灣新文化運動背道而馳,已不能納入台灣文化協會演劇系譜之中。從這個系譜可以看出台灣新劇運動是基於政治宣傳而誕生。亦即,台灣新劇運動是一批熱心政治的台灣青年受「新劇」這個新媒體所吸引,將西方現代戲劇的現實批判精神應用於現實中的政治社會運動,以達成思想宣傳的目的所發展出的戲劇運動。台灣文化劇、日本新派劇、中國文明戲的創始期都有這個相同的特點。不過,相較於日本新派劇、中國文明戲經過創始期之後發展出獨自的戲劇形態而進入成熟期,台灣文化劇因殖民政府的取締壓制,戲劇藝術的發展受到干擾中斷,未能發展出完整的戲劇形態,沒有機會進入成熟期。然而,許多不

具有政治色彩的劇團因未受打壓,在1930年代仍保有演出機會,使戲劇養分持續醞釀,甚至到了1940年代皇民化戲劇統制時期,短暫出現了一些出自台灣人之手、具有台灣民族主體意識的寫實主義戲劇。這些戲劇的出現,說明的是1921年以來的台灣新劇運動的道路雖然荊棘滿佈,但已播下足以開花結果的種子。因此,我們從台灣文化協會演劇系譜看出台灣新劇運動的意義是:它以新的載體傳播思想現代性,同時也達到戲劇現代性的傳播作用。也就是,1920、1930年的「新劇」或「文化劇」,是台灣新文化運動除了演講、報紙之外另一項宣傳利器,在政治社會運動發展上升期,發揮了文化啟蒙作用;另一方面,它也達到戲劇現代性的傳播作用,使得因政

治社會運動而興起的新劇,未隨著政治社會運動的衰退而中斷,在政治社會運動發展下降期的1930年代,仍然保有演出能量,使新劇觀念及舞台經驗得到累積與傳承,並且從台灣人的主體性出發,對於戲劇進行再生產,創造了日治時期台灣人獨有的戲劇風貌。