不可理喻芬的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦成杰寫的 夢想與創新:賈伯斯改變世界的力量 和史蒂芬‧弗萊明的 高階覺察:幫助思考與學習的後設認知,更加理解自己與他人,且能解釋未來的複雜決策都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自華夏出版有限公司 和遠流所出版 。

國立中山大學 教育研究所 周珮儀所指導 林俊平的 高中公民課綱與教科書的公民不服從論述分析 (2016),提出不可理喻芬關鍵因素是什麼,來自於教科書、公民與社會、公民不服從、論述分析、課綱。

而第二篇論文國立臺灣大學 歷史學研究所 古偉瀛所指導 陳聖屏的 柏楊的社會與文化論述,1960-2008 (2012),提出因為有 柏楊、郭衣洞、醬缸、社會、文化、民主、人權的重點而找出了 不可理喻芬的解答。

夢想與創新:賈伯斯改變世界的力量

為了解決不可理喻芬 的問題,作者成杰 這樣論述:

賈伯斯說:「我活著就是為了改變世界,除此以外,我什麼都不會。」 讓蘋果電腦成為人們的最愛,是賈伯斯一直追求的目標。賈伯斯相信,一個有廣泛價值、能夠改變人們生活的東西,會得到人們的喜愛,並成為人們不可或缺的一項生活必需品。這是賈伯斯一生的願望,他的所有追求,都是為了實現這個願望。 賈伯斯認為,他是為了改變世界,才努力讓蘋果公司變得非凡,這個價值觀卻與傳統價值觀相悖,賈伯斯將改變世界做為目標和前進的方向,他毫不避諱自己的瘋狂行徑,並為此感到光榮,讓人敬佩。

高中公民課綱與教科書的公民不服從論述分析

為了解決不可理喻芬 的問題,作者林俊平 這樣論述:

本研究以國家霸權與官方知識的視角,採傅柯式論述分析法,以《(99)課綱》及國家教育研究院審核通過的各版本高中公民與社會教科書為分析文本,分析課綱與教科書中的「公民不服從」知識,釐清所形構的公民不服從是甚麼樣的官方知識。研究發現,「公民不服從」之所以能被課綱委員揀擇進入官方知識,與臺灣民主化的歷史進程有關,可能是重建國家霸權的策略之一。由於公民不服從知識在民主法治的社會下仍具有爭議,課綱委員及教科書編輯委員未呈現「公民不服從」的多元意義,只選擇了最保守、安全的公民不服從派典,並加以改造成符合統治者利益和滿足不服從者行動的需求。本研究也發現,課綱委員與教科書編輯委員所認定或例舉的臺灣公民不服從案

例,具有意識型態的偏斜。此外,教科書採用演繹法的先定義、後例舉的課程設計,易造成通則無法推及到個案的窘境,並不利於教學而宜調整之。

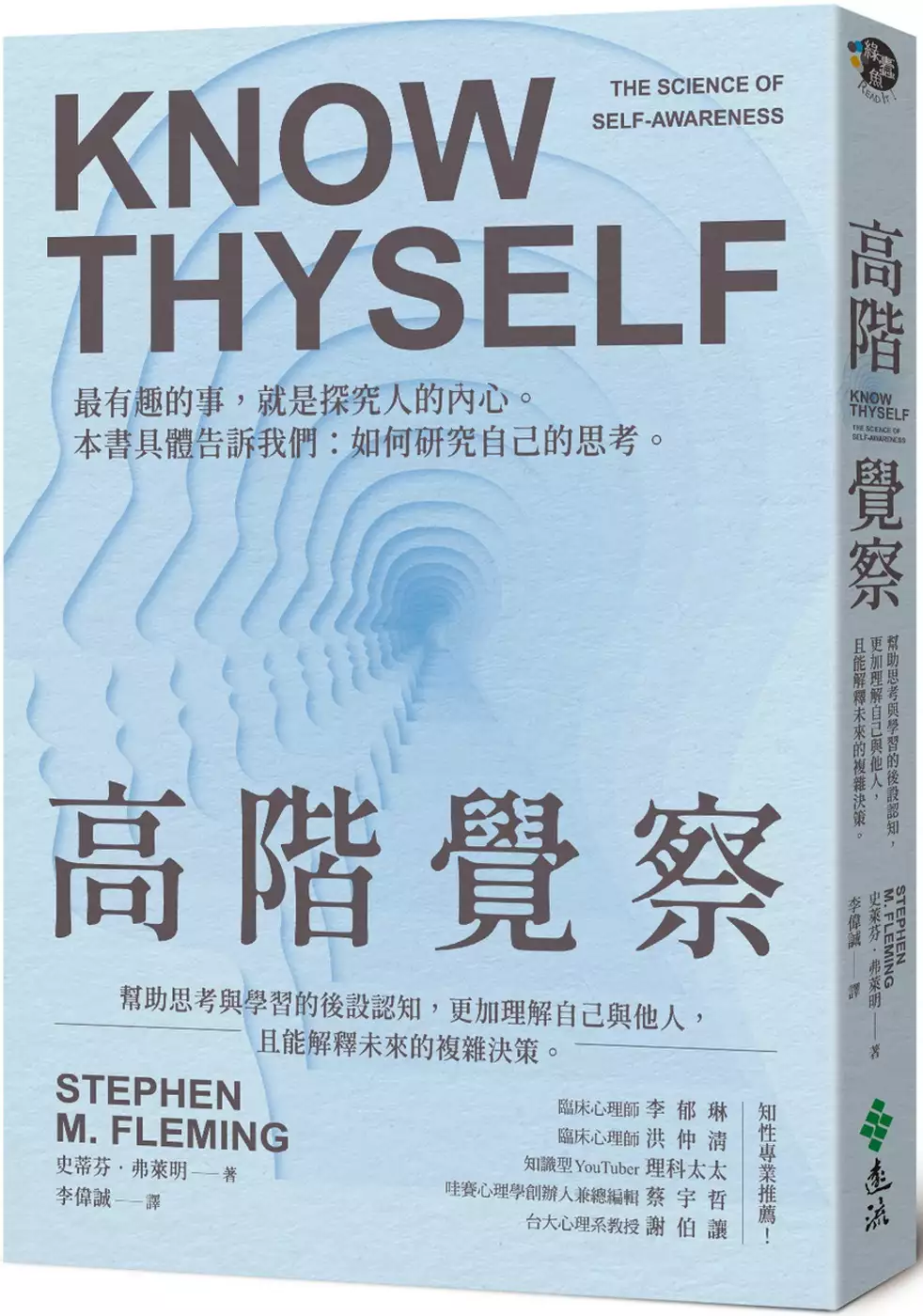

高階覺察:幫助思考與學習的後設認知,更加理解自己與他人,且能解釋未來的複雜決策

為了解決不可理喻芬 的問題,作者史蒂芬‧弗萊明 這樣論述:

★年度必讀重點書! ★行為科學年度10大關注好書! 關於一個最有趣的主題,一本最有趣的書: 如何思考我們的思考 如何知道我們知道什麼、不知道什麼 以及理性人必備的自我覺察能力。 ■不管是在古代雅典,還是在今日跨國公司的會議室裡,想要成功的人都必須培養「自我覺察」,也就是理解自我與他人的後設認知技能。 ■本書是關於「自我覺察」(心理學上稱為後設認知)這個重要的主題,前半部解說我們如何看待、思考自己的想法,以及自我覺察的重要性,包括瞭解自我的心靈是如何記憶、感知、做決定、思考和感受。 ■第二部份從日常生活出發,介紹後設認知在學習、決策、合作與分享、人工智慧等領域的應

用,幫助我們察覺自己認知上的偏誤。 ■作者是研究人類思考的專家。他指出,若缺乏足夠的自我覺察,將產生危險的自信心,可能失去判斷假訊息、假證詞的能力,可能造成考場失利、運動競賽表現不佳,也將很難面對人工智慧時代的複雜判斷。 ■自我覺察是人類心靈一種精巧、美麗又詭異的能力,但它有個令人訝異的特徵:常處於離線狀態。因此書中告訴我們如何培養自我覺察,以便正確評估自己的信心,並且知道誰在胡扯,確保我們與他人互動時不至犯錯。 ■本書完全推翻了「凡是有趣的事都無法測量;凡是可測量的都是無聊的東西」的科學侷限,反而以具體的方法及研究成果,描述如何探究人的內心。行文流暢清晰,內容有如哲學

與科學的相遇、具有高度可讀性。 閱讀本書,可以理解到 ★ 後設認知如何幫助我們的學習思考; ★ 如何「讀心」,更加理解他人的想法; ★ 如何避免自我覺察失能; ★ 為什麼當長輩的行為不可理喻,很可能是自我覺察出了問題;以及 ★ 如何透過後設認知,邁向一個公平正義的社會:假消息、法庭證詞、人工智慧時代的決策。 無論是在準備考試、職場上回答問題、評估媒體訊息的真假,還是未來面對人工智慧給出的建議,我們都需要具備足夠的後設認知技能,才能真正知道我們知道什麼,以便做出最智慧的決策。 知性專業推薦 李郁琳 臨床心理師 洪仲清 臨床心理師 理科

太太 知識型YouTuber 蔡宇哲 哇賽心理學創辦人兼總編輯 謝伯讓 台大心理系教授 關於一個最有趣的主題的一本最有趣的書!Sam Hqarris,著名Podcast主持人 年度必讀重點書!很實用,很哲學,很科學。本書解說「後設認知」這個主題——我們如何看待、思考我們的想法,以及自我覺察的重要性。Five Books 行為科學年度10大關注好書!Antonia Violante, Heather Graci, Evan Nesterak,行為科學家 一個理性人必須練習高階的「自我覺察」,具備一種「如何去看待、思考我們自身的想法」的能力。Josh

ua Rothman, 《紐約客雜誌》 值得焦點關注的一本好書,整合了多面向的研究,論述清晰流暢,給我們足夠的知識來應用到各種社會問題上。本書充分說明了「自我意識是人類存在的重要特色」,我們對這個問題的瞭解越多,就越能解決這個社會的問題。Christian C. Ruff, Science雜誌 非常有趣的一本書。作者立論清楚,體系完整,很有層次地讓我們理解到「後設認知」這個主題。Michael David, Cognitive Neuropsychiatry 很棒的好書!人類這個物種,知道自己的存在,但這樣的意義在哪裡?作者是研究思考、研究「關於思考的一切事」的專家,用

這本書解答了我們從自我疑惑到自我覺察的過程。Joseph LeDoux, 《深度人類史》作者 意義非凡的書,出自「自我覺察」研究專家,又清楚又好讀,是一本心靈勵志的手冊,也是一個科學上的成就。閱讀的過程會覺得收穫滿滿,我們會明白,後設認知可以如何幫助我們,以及若缺乏這種認知,對我們個人及整體社會的後果是什麼——教育、運動、法律、政治、人工智慧。Cecilia Heyes, 牛津大學心理學教授,《認知工具》作者 我以前以為,在心理學的領域裡面,「有趣的東西都無法量測,可量測的都是無聊的東西」。讀了這本書我才恍然大悟,我想錯了。最有趣的事情,就是探究我們自己的內心,而且我們可以用科

學的方法來探究我們的思想。本書就是告訴我們,如何研究自己的內心。更重要的是,作者指出,我們必須發展「自我覺察的能力」,才能處理整體社會面臨的問題。Christopher Frith, 倫敦大學神學院經心理學名譽教授,《心智的組成》作者 我喜歡書中一個重要主題:「如何不確定」。作者解釋了「自我覺察」的重要性,而如果沒有自我覺察,則我們的自信心就會變得非常危險。書中有實際的範例與紮實的科學研究,資訊易懂,具有極高的閱讀價值。Chris Boutte 美國亞馬遜讀者 很著迷,很有趣,還有令人興奮的科學研究成果。這是一本關於「哲學相遇神經科學」的新領域書籍。高度推薦。Alex Robe

rt 英國亞馬遜讀者 本書分成兩部份。前半部份關於「後設認知」——大腦中監看我們動作與想法的一系列過程。第二部份是應用:從人工智慧與甲新聞,到法庭證詞可信度的判定都有。「認識自己」的中心概念,就是如何覺察到自己認知上的偏誤。如果每個人都能有這樣的認知,那對整體社會很有幫助。John Ferngrove 英國國亞馬遜讀者 本書介紹了「如何知道我們知道什麼 how we know what we know」的方法。文筆流暢又吸引人,許多段落都讓我覺得「喔這好有趣喔」。如果你對自己的「後設認知」有興趣,那我大力推薦這本書。 美國亞馬遜讀者

柏楊的社會與文化論述,1960-2008

為了解決不可理喻芬 的問題,作者陳聖屏 這樣論述:

儘管近年來關於柏楊(郭衣洞,1920-2008)的研究已逐漸受到學界的重視,但仍然缺乏全面而系統性的研究。這篇論文希望能夠從社會與文化的觀點,來理解柏楊思想的基本特徵與發展過程。 在討論柏楊的社會與文化論述之前,我們必須先了解他在戰後台灣文學史上所占據的位置。張誦聖曾經引用法國社會學家布迪厄(Pierre Bourdieu)的場域理論(field theory),將戰後台灣的文學場域區分出四種藝術位置:主流文學、現代主義文學、鄉土文學,與本土文學。在台灣文學史的教科書中,主流位置被稱為「反共文學」,但至少到1990年代為止,主流位置一直都是台灣文學場域中,最具有社會影響力的文學風格。

它繼承五四新文學的傳統,但去除其左傾的因素,並藉由中學教科書教材(例如選讀朱自清和徐志摩的作品)得到教育體系的支持,成為受過國民教育的台灣中產階級最喜愛的文體。我們可以說,以反共文學作家出身的柏楊,其作品雖符合主流位置讀者的品味,但加入了左傾的因素,這個特徵使得他的作品深受新興的中產階級大眾歡迎,卻不為政府當局所喜,最後並因此入獄;但是對具有社會主義傾向的作家而言,柏楊仍然是不折不扣的「右派」。 柏楊認為,60年代台灣社會中存在的諸多問題,都必須歸咎於中國的傳統文化。他引用胡適在1961年提出的說法,認為中國文化是一種沒有「靈性」的醬缸文化,是中國傳統文化中的儒家思想,以及由官僚作為社會

主導力量之社會結構的產物。柏楊認為,即使是在60年代的台灣,中國傳統文化仍然根深蒂固,使得台灣社會無論在政治、經濟還是文化上都停滯不前,毫無進步。在此同時,中國共產黨依照馬克思主義的階級鬥爭理論發動文化大革命,使中國大陸陷入被他稱為「硫磺缸」的恐怖社會,中國的社會和文化因而變得更為墮落。最後,他指出1960年代參與「中西文化論戰」的文化保守主義者與全盤西化論者,都無助於改革中國傳統文化的積習,只有「全盤現代化」才能同時改變台灣的社會結構與文化習慣。 儘管柏楊雜文的主題極為繁多,但若以社會批評的角度而言,我們可以試圖將其討論的議題分為四大類。一、討論愛情、婚姻與家庭倫理等私領域的議題,從中

我們可以看到舊式家庭理想和現代家庭觀念的衝突。二、藉由對重大社會新聞的評論,批評一般民眾不符合「現代文明」、阻礙社會進步的日常生活習慣。三、對警察(治安機關)、法官(司法機關)與醫師(醫療制度)等行業的猛烈抨擊,而這些弊端則顯示:在戒嚴時期的台灣社會,濫用權力的現象不僅是在政治圈,也在社會各領域中普遍存在。四、由於人民在日常生活的禮儀和行為,是社會結構和文化內容的具體實踐,人們可以藉以判斷某個社會是否已經達到「現代文明」的水準。於是柏楊斷言,以「現代文明」的標準而言,西方社會才是真正的「禮義之邦」,而中國社會(柏楊以台灣社會作為主要案例)則不是。 我們在柏楊的中國歷史論述中,同樣也能發現

具有「左傾」特徵、但又不屬於正統馬克思主義的歷史觀。他認為中國的社會結構自周代之後就沒有重大變化,統治階級與被統治階級之間的尊卑界限一直非常森嚴。這種社會結構在政治體制上受到專制君主制度支持,在意識形態上則受到儒家思想提倡的禮教支持。然而,柏楊並不贊成馬克思主義史觀中的經濟決定論,他認為在中國的「專制封建社會」中,政治才是最具主導性的力量,而不是經濟(因為農業社會和儒家思想重農輕商,資本主義與經濟力量無法發展)。在儒家成為官方的正統思想,以及科舉制度確立之後,社會不平等的問題不但沒有緩和,反而隨著時間過去而變得更加嚴重。自宋代開始,政府官職完全被士大夫―地主階級所壟斷,他們永遠將帝王的利益和自

身的利益放在第一位,而不顧一般大眾的利益。在專制帝王和士大夫階層的聯手摧殘之下,中國人的人權、尊嚴和創造力都被蹂躪地奄奄一息,因此當英國在鴉片戰爭敲開中國的大門之時,中國人竟毫無招架之力。 在柏楊出獄之後的1980年代,台灣的國民黨政府進入蔣經國主政時代,中國共產黨則開始推動由鄧小平所主導的改革開放政策。此時海峽兩岸與海外的中國知識分子,都同樣面臨下述的問題:中國人是否應該像西方國家一樣實行民主制度,以及中國人是否有能力實行民主制度。柏楊在1985年集結成冊的演講錄與雜文集《醜陋的中國人》,則對於上述問題提出了清楚明確的解答:中國(同時包括台灣和中國大陸)在未來必須實行民主制度,否則中國

一定無法與世界其他民族國家競爭,直至滅亡。但如果中國人仍然不肯深刻自我檢討,不肯改變積重難返的社會結構和文化習慣,中國就絕不可能實行民主制度。 在解嚴之後,儘管柏楊並沒有改變他的基本觀點,台灣社會卻已迅速地民主化。在90年代之後,柏楊的社會形象逐漸從惡性重大、思想偏激的叛亂犯,變成年高德劭的作家,與人權運動的象徵人物。他先後擔任國際特赦組織中華民國總會(後改稱台灣分會)的創會會長與人權教育基金會的創會董事長,致力於爭取政治犯的平反與補償,以及推廣人權教育。此時柏楊激烈反對以「亞洲價值」或「國情不合」等藉口抗拒西方民主和人權觀念的言論,強烈支持廢除死刑,以及贊成安樂死。在2000年首次政黨

輪替之後,柏楊成為民進黨政府的有給職資政,曾經屢次與其他資政聯名建言,對時局有所影響。在解嚴之後的統獨爭議中,柏楊始終採取反對立即統一與立即獨立的立場,因為前者將摧毀台灣得來不易的民主,後者將立刻引發戰爭,如此一來,台灣的民主同樣也會滅亡,還會使中國改革開放的成果瓦解。因此,他認為台灣的統獨爭議應該經由漫長的民主討論,以及在國際形勢的變遷中,逐漸尋求解決之道。由於柏楊在人權與民主議題上採取激進立場,但在統獨問題上則保持溫和立場,使他在晚年獲得巨大的社會聲望,具有超越文學場域和藍綠對立的「象徵資本」。因此,在2008年柏楊臨終之前,國民黨籍總統候選人馬英九及民進黨籍總統陳水扁,都曾先後探望致意,

可謂備極哀榮。然而,他在社會與文化議題上所留下的龐大論述遺產,以及各種加諸於他的偏見與歧視,則仍有待後人加以釐清。