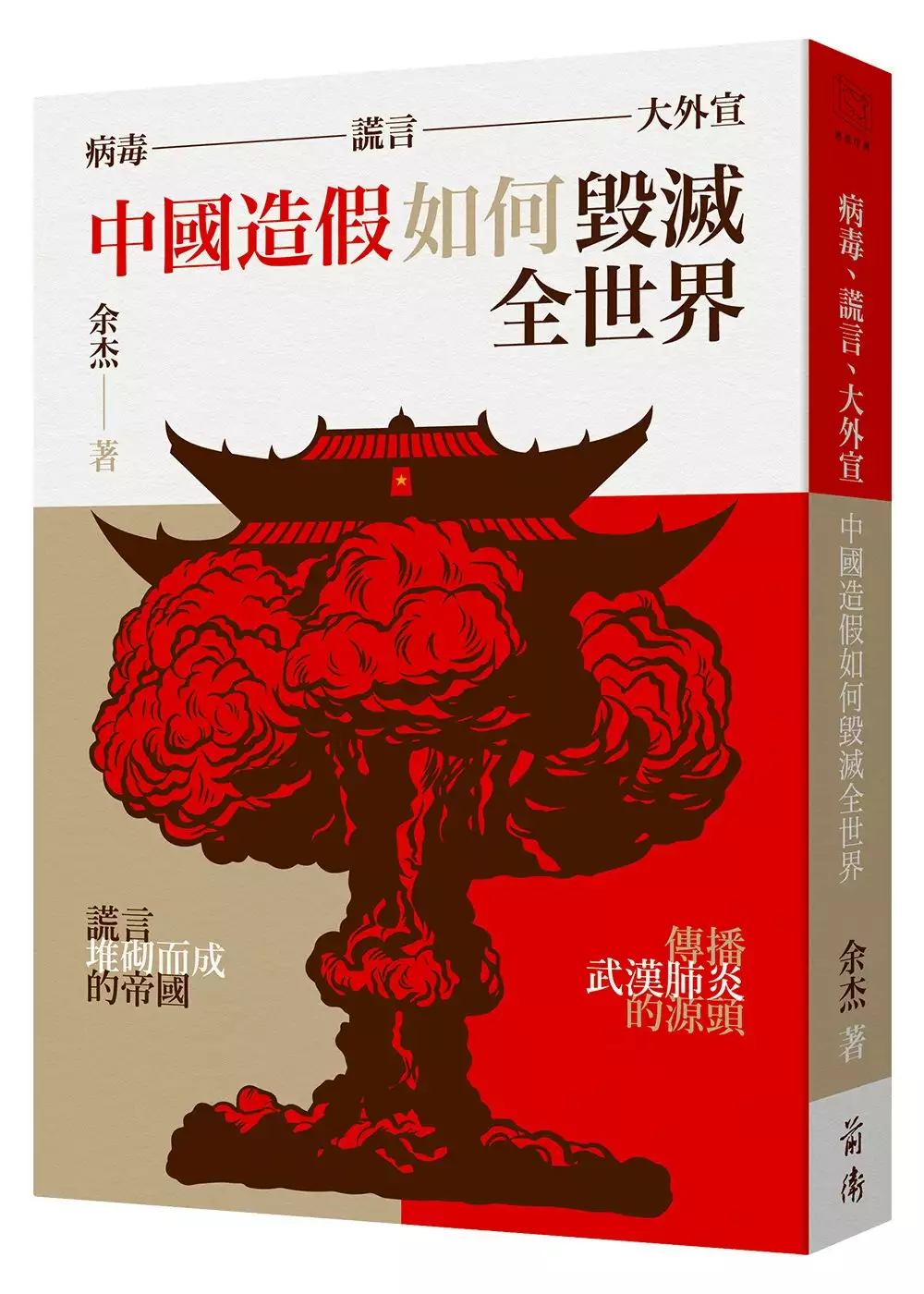

中國外交部發言人名單的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦余杰寫的 病毒、謊言、大外宣:中國造假如何毀滅全世界 和MarcelRosenbach、HolgerStark的 維基揭密:從地下駭客到挑戰世界強權的超級媒體都 可以從中找到所需的評價。

另外網站耿爽「出走聯合國」,其他中國外交部發言人卸任後都去哪了?也說明:中共外交部新聞發言人雖然多出身於外語專業,但該職位又並非純粹考驗語言功力,只要克服恐媒症即可。其對一個外交官的專業能力、隨機應變能力的考驗都 ...

這兩本書分別來自前衛 和時報出版所出版 。

國立政治大學 東亞研究所 黃瓊萩所指導 阮功松的 民之所欲常在我心?民意對越南對美與對中政策之影響 (2021),提出中國外交部發言人名單關鍵因素是什麼,來自於越南、美國、中國、民意、議題顯著性、國內政治競爭。

而第二篇論文國立政治大學 東亞研究所 薛健吾所指導 戴正勛的 領導者因素如何影響東協國家對中、美的外交政策選擇?印尼、馬來西亞及菲律賓的個案研究 (2021),提出因為有 中國、美國、東協國家、貿易依賴、領導者變換、LRT分析框架的重點而找出了 中國外交部發言人名單的解答。

最後網站今周刊- 美眾議院通過新疆人權法案中國外交部批蓄意詆毀 ...則補充:... 通過新疆人權法案,引發北京當局強烈不滿,中國外交部發言人華春瑩 ... 內,向國會提交1份侵犯維吾爾人人權的中國官員名單;此外,新疆人權法案也 ...

病毒、謊言、大外宣:中國造假如何毀滅全世界

為了解決中國外交部發言人名單 的問題,作者余杰 這樣論述:

說謊是成為中國人的第一步 中共大外宣就是向全世界出口謊言 由說謊堆疊起的全球武漢肺炎危機 疾病帶來恐懼,恐懼滋生仇恨,二○二○年初,武漢肺炎迅速席捲全世界,始作俑者中國先是隱匿疫情,卻在疫情失控之際,仍散佈武漢肺炎是美國對中國的細菌戰,企圖影響媒體與網路上的輿論,把責任歸屬推的一乾二淨。 中國政府把大外宣當作遮羞布,試圖想建立全世界的媒體新秩序,說謊文化成為中國人的基因,而中國變成謊言橫行的人間地獄、暴力肆虐的喪屍國度,中國也將會吞下在美中貿易戰釀造的苦果,以及隱匿武漢肺炎遭到全世界的唾棄。 本書解剖中國人的說謊性格如何養成,揭露中國人為什麼愛說謊?現今防疫已如同戰爭,中

國式謊言又如何席捲全世界,進而引發武漢肺炎危機?並評論世衛組織幹事長譚德賽與中國的微妙關係;再從「台灣女孩」凌友詩評論到「華為公主」孟晚舟;更引述薩拉馬戈的小說《失明症漫記》,該書機乎完美預言中國面對與處理「武漢肺炎」的方式。 本書特色 1.評論中國人的十宗罪名,以及「爭自由」與「說真話」的下場。 2.台灣不僅要去中國化,更該去中國人以及拒絕中共大外宣 3.為何武漢肺炎導致習近平的「中國夢」夢碎? 名家推薦 中共利用國際話語權的爭奪,擴張其影響力,此種中國話語權有很大部分是建基在一種煞有介事的鬼扯,所形塑的謊言基礎上。慣用手法,即是一種我稱之為「中國式的對主義」,以此解

構掉原本事情的分析與判斷基礎;另一方面,藉由混淆過程唬弄他者與受眾,讓對方輕易陷入中國話語權的框架中而輕易接受中國口徑與觀點。要有效抗中,首先就必須要洞穿中共話語權建構的謊言基礎。本書,即是余杰老師揭穿中國話語權背後謊言基礎的佳作。──陳奕齊(台灣基進黨主席) 極權者擴大及鞏固權力的手段,除了暴力,就是謊言與禁言,暴力讓人驚恐而被迫順從,但謊言卻使人心悅臣服為其效力,而禁言就是打壓言論自由,讓事實真相及輿論監督消失無蹤,如此,便能緊抓權位。本書要告訴我們中國如何透過謊言與禁言維護政權,一但我們能戳破謊言、打破禁言,才有實踐民主的可能。──管中祥(中正大學傳播系教授)

中國外交部發言人名單進入發燒排行的影片

#三立新聞 #消失的國界 #李天怡

➲ 世界微光看更多 http://act.setn.com/worldlight/

➲ 深度節目及國際時事都在這裡 【從台灣看見世界的故事】

➲新聞HD直播 三立LIVE新聞 https://goo.gl/7FaFJW

➲追蹤消失的國界粉絲團:http://bit.ly/SETBorderlessWorld

➲驚爆新聞線 爆內幕追真相 https://goo.gl/qnrjSt

➲政論第一品牌 新台灣加油 https://goo.gl/Hthr3e

➲雲端秘檔揭秘辛解碼真相 https://goo.gl/vi3Gzd

➲美食趣遊必看54Free食代 https://goo.gl/bSdR3e

#國際新聞 #國際局勢

民之所欲常在我心?民意對越南對美與對中政策之影響

為了解決中國外交部發言人名單 的問題,作者阮功松 這樣論述:

美國和中國被定位為越南重中之重的夥伴,在政治、安全、經貿等領域皆與越南維持著密切的聯繫。在過去十年間,處理涉及美、中兩國關係逐漸成為越南對外政策的重點工作,不斷考驗越南領袖的智慧。當下越南外交決策者所面臨的挑戰在於:美、中兩強的戰略競爭所帶來的選邊站壓力日增,以及越南民間社會對外交事務日益暢所欲言。鑒於此,本研究的主要目的,即在探討越南民意在越南官方制定對美、中兩國的政策上是否以及如何產生影響。在深入回答此問題前,本研究先簡述越南民意在越南對外政策制定之角色,並歸納出越南民眾透過制度設計和非制度設計這兩種方式與途徑以表達其對外交政策議題的意見。接著,本研究藉由探討「2019年越中萬安灘對峙事

件」、「美國航空母艦2018年和2020年靠港訪問越南」這兩個國土安全議題案例,以及中國「一帶一路」倡議和美國「印太戰略」這兩個區域大國政治議題案例,進而釐清越南官方與民間在這四個案例上對美、中的政策偏好及立場,並以此評估越南民意所透過的兩種制度和非制度設計的方式與途徑對官方外交決策過程所產生的影響。本研究發現,越南民意可以有條件地影響越南官方對美、中兩國的決策過程。進一步言,當越南民眾對某項涉及美、中兩國的議題之關注較大,且越南官方與民間對該等議題的政策偏好與立場出現很大的分歧之時,那麼越南民意較有機會影響官方的政策制定和產出。本研究的發現對於進一步解釋民意與包括越南在內的威權主義國家的外交

決策之關係上做出重要的實證和理論貢獻,即倘某項外交事件的議題顯著性高,且能夠引起該國較激烈的國內政治競爭,那麼民意影響官方的外交決策之機會也會有所提升。

維基揭密:從地下駭客到挑戰世界強權的超級媒體

為了解決中國外交部發言人名單 的問題,作者MarcelRosenbach、HolgerStark 這樣論述:

「維基揭密」是二十一世紀以來最勁爆的媒體,以揭露各種匿名提供的機密檔案為職志,不論是企業、宗教、地方政權,甚至是國家,都可能成為被揭密的對象。「維基揭密」因此樹敵無數,世界最強大的國家美國,更視「維基揭密」及其創辦人朱利安.阿桑傑為公敵,關閉其網站,終止其募款帳戶;俄國也表示,如果「維基揭密」敢洩露任何俄羅斯機密,將會讓它永遠消失;中國則長期封鎖任何有關「維基揭密」的網站連結。……儘管受到強權環伺,「維基揭密」仍於近年奪得多項國際級人權獎、媒體獎,也傳聞將被提名角逐2011年諾貝爾和平獎。「維基揭密」儼然已成為目前全世界最被關注的媒體,其創始人阿桑傑也成為全球最受爭議的人物,人們批評他們、

指責他們,卻又關心著他們下一步的動作。 《維基揭密:從地下駭客到挑戰世界強權的超級媒體》為德國知名雜誌《明鏡週刊》的記者馬塞爾.羅森巴赫與霍爾格.斯塔克所著,兩位作者除了本身專長於網路安全與司法情報議題之外,他們同時參與了「維基揭密」的阿富汗、伊拉克爭機密文件和美國外交機密文件公布計畫。這本書可被視為全面了解「維基揭秘」的第一本中文譯作。 本書自「維基揭密」創辦人阿桑傑個人的成長過程談起、並述其早年的駭客經歷,逐步推及「維基揭密」的誕生。接著批漏了維基揭密於2010年四項機密文件公布的背後脈絡、各國對揭密文件上線後的反應,和布萊德雷.曼寧爆料被緝經過,並還原了阿桑傑被控性侵事件及維基揭

密內部分裂始末,其過程中所經歷的種種內幕,一窺可知,節奏緊湊,層層佈局,高潮迭起,更有德國媒體評論,本書有如冒險電影一般精彩。 作者們早年即與「維基揭密」組織接觸,且持續觀察其動態,之後還與其合作共事。為著作此書,作者除了訪問阿桑傑本人,還親自訪問維基揭密的運作基地,並訪談了其他幾位創建人及多位相關人士。 他們在書中同時以「維基揭密」為例,討論了這個受爭議的「媒體」為全世界帶來的新難題,包括對政治透明度的看法?公布國家機密的權力在誰手上?美國該如何面對「維基揭密」對其一向強調之「言論自由」的挑戰?「維基揭密」在未來新聞媒體發展所扮演的角色是什麼?……大量的揭密行為不僅觸發了在政治上、新

聞上和資訊上的核心問題,也考驗了現代人既有的價值觀,這也是活在現實世界的人們,不可忽視從網路世界反襲回來的狂潮。 作者簡介 馬塞爾.羅森巴赫(Marcel Rosenbach) 生於1972年,《明鏡週刊》媒體專欄作家,長期關注網路隱私議題,曾撰寫多篇關於網路安全的文章,他同時也是聯邦司法部顧問。霍爾格.斯塔克(Holger Stark) 生於1970年,《明鏡週刊》柏林辦公室國內部門主任,自九○年代以來便開始觀察德國著名駭客組織「混沌電腦俱樂部」,過去十年來就安全政策和聯邦情報工作進行了許多分析報導。 譯者簡介 胡昌智 畢業於台灣大學歷史系所,並取得德國魯爾大學歷史學博士學位。曾

於東海大學任教,並曾被國科會派駐德國與英國,負責推動台灣與歐洲間的學術合作。目前從事譯著。研究領域主要在史學史及德國浪漫主義。譯有《歷史知識的理論》,著有《歷史知識與社會變遷》等。 前言:維基揭密與我們 第一章 與國為敵的維基揭密 第二章 澳洲的魔術師:朱利安.阿桑傑一九六八世代的人及聲音耦合器∕政治學滿分與一個革命的理念 第三章 五位友人:維基揭密的開端五位友人歡慶除夕∕世界初識維基揭密∕多敵、多譽:德國聯邦情報局、英國民族黨以及朱利歐斯.貝爾銀行∕維基揭密有多少政治傾向? 第四章 決戰開始:尖銳化的二○一○年冰島的戰壕與第一件驚人新聞∕美國歷史上最大叛國案 第五章 多線作戰阿富汗戰場

報告∕鷹派之痛 第六章 分裂的考驗 維基揭密陷入危機∕伊拉克戰爭與一個組織的重生 第七章 代號「八號計畫」大使館電報檔案 第八章 帝國之反擊言論自由之戰 第九章 全然緊繃媒體、政治以及維基揭密 後記∕感謝詞 推薦序 看完本書後,我第一個念頭是,這才是真正的「爆料」與「報導」! 不管你喜不喜歡,當維基揭密與美國《紐約時報》、英國《衛報》、德國《明鏡週刊》等媒體於2010年合作報導之後,已將「網路新聞」與「調查新聞報導」提升至前所未有的境界。當這種超乎想像的情節發生在現實社會後,本書的出現正可以讓我們重新檢視新聞媒體、網路社群、企業與國家機器各自的新角色,以及彼此間在二十一世紀應有

的新關係。 不論本書中的情節是否會在台灣發生,政府官員、行銷公關人員與新聞傳播工作者,都可透過本書來了解,跨國「爆料」與「報導」經過網路科技與傳統媒體攜手合作後,未來的潛力與威力。 Yahoo!奇摩內容企劃總監 李怡志 前言 維基揭密與我們 這是一段目前世界上最重要的政治行動派人士的歷史。朱利安.阿桑傑(Julian Assange)向世界列強的政府下了挑戰書。他公布了二十五萬一千件美國外交部與它派駐全世界各國使館之間的往返電報。使得全球輿論界得以一探世界政治幕後的運作。這是維基揭密在七個月裡做的第四件大案。在此之前,它公布了三批資料,《連帶謀殺》影片、阿富汗戰爭日誌檔案以及伊拉克戰爭

檔案。一個超級大國的外交與軍事內部的運作,從來沒有被人用這樣的近鏡頭呈現出來過。二○一○年對阿桑傑與美國政府而言,就像放焰火一樣,越到後來揭露的越是攝人心弦,到了年尾,爆發出繽紛的色彩與怒氣的力道,讓全世界執政者都屏住了呼吸。我們得幸,能亦步亦趨的跟在這些事件身邊。 我們第一次與朱利安.阿桑傑會面是在二○一○年七月的倫敦。他看起來蒼白、熬了夜,鬍子沒刮、衣服幾天沒換,過來的時候只穿著襪子,沒穿鞋子。後來我們才曉得,他其實經常如此。一個背包,一個旅行箱,這就是他所需的一切。二○一○年夏天,那時他還能在倫敦徜徉不為人所知,但是能感覺得到已經有一絲歷史的氣息飄盪在他身旁。自從他躍升成了政治明星之

後,雜誌的封面以他為號召,他的面具也上市,臉書(Facebook)上有他的粉絲群,有為他而召集的示威遊行。阿桑傑有人愛,但也遭人恨,他能讓人們站出一個敵對的陣容。他執行心中一個極端的使命,對別人毫不留情,對待自己也毫無二致。 阿桑傑的電腦技藝高超。他可以用一個三百美元的電腦,透過鍵盤進入到另外一個世界裡,且一待就好幾個小時。他利用現代的資訊科技要從事一場「公平的改革」。從青少年時期開始,從他與駭客朋友自稱是「國際暗中破壞者」(International Subversives)開始,他就活在那個世界裡。但是,在真實的世界裡,電腦人的術語叫IRL, in real life,人與人的交往不是

以○與一的二元方式進行的,這位學自然科學的人舉止很不平穩。一旦他感覺跟他討論事情的人聰明才智與他不相對稱,他挑釁的言詞會變得如利刃之傷人。事實上,這種感覺他經常有。就智商而言,依不同的測驗方式,他自己說,他的記錄都在一百四十六到一百八十之間,遠高於一般人。但是,與人親和的能力,他顯著的欠缺。他行經之處經常留下一堆失望及痛苦。以他這樣難與人建立親和關係的個性,發生被兩位女士指控強暴的事,我們並不覺得太意外。這件事情也有可能會僅僅是他與兩位女士以及法官之間的一樁私事;反倒是是阿桑傑自己,他經常把他私人的事與公眾的事綁在一起。他對個人以及政治界線的定義,正是他極端個性中的一部分。他這方面的定義與大多

數的人都不一樣,別人覺得該停步的時候,他還不斷的向前。 阿桑傑有前瞻的看法,他有人格上的感召力,能夠吸引人,激勵人,這些具有磁性的魔力,幾乎掩蓋了他所有其他的缺陷。他是懂得展現自己的一位公關藝術家。他讓人想起某類的政治人物,享受一方的擁護,同時激起另一方的唾棄,讓觀察者嘆為觀止。肯定他的成就不一定就代表我們喜歡他,我們也可以不喜歡阿桑傑這個人。 維基揭密代表一個非比尋常的理念,同時,它也是數據革命的一個自然的結果。已經有一些前驅人士做過揭密平台這方面的事。但是像阿桑傑與同僚一樣,替資訊提供者建立完善的保密系統,卻沒有人比得上,並且他們能將這個平台推廣到國際上去。然而,他雖然改變了新聞媒

體,維基揭密卻無法取代新聞媒體。在平台上公布出來的原始文件與檔案庫比較類似;而我們所瞭解的新聞媒體是要研究一個事件,按著線索去發掘它,盡可能的與涉及到這事件的人接觸,聽他們的敘述,然後將完整的脈絡與分析呈現給我們的讀者。我們不認為原始文件就直接代表一個事件的真相。但是,維基揭密在二○一○年裡,或之前,所公布的檔案,確實是新聞媒體工作者珍貴且獨一無二的礦藏。 我們注意到維基揭密這個組織已經有好幾年了。直到二○○八年我們才頗受震驚,覺得應該正視這個網頁與它背後的人物。當時,瑞士的朱利歐斯.貝爾(Julius Bar)銀行文件被維基揭密的網頁公布出來。銀行控告這個網頁,結果功敗垂成。二○○九年我

們在同樣的網頁上看到德國情報局長恩斯特.烏勞(Ernst Uhrlau)與這個組織信件往來的交鋒。對德國情報局而言,那個事件很丟臉。在這樣的情況下,我們與維基揭密當時的德籍發言人丹尼爾.董材-柏格建立起關係,一直到現在我們還保持著聯繫,雖然他在二○一○年已經退出組織。 維基揭密的故事是一段友情的故事,也是一段失望與背叛的故事。它是駭客與駭客行動派人士圈──這個迷人的次文化圈裡的故事。他們按照自己特有的倫理以及自由的理念行事,塑造出一個次文化的環境;這是阿桑傑前瞻性看法得以成長的一片沃土。後來出賣了維基揭密的線民布萊德雷.曼寧(Bradley Manning)給聯邦調查局的前駭客阿德里安.拉

莫(Adrian Lamo),他也出身於這個圈子。為了撰寫這本書,我們與拉莫聯繫上,同時也與曼寧的律師大衛.康柏司(David Coombs)聯繫,而曼寧身邊相關的人我們也都聯繫過。用這樣的方式來面對拉莫及曼寧,讓我們至少能瞭解到他們為什麼那麼做的原因。 這本書不是朱利安.阿桑傑授權之下寫出的傳記。但處理維基揭密這個主題,就脫不開阿桑傑這個人。我們觀察了阿桑傑以及他周邊的一些人,至少有半年之久。我們跟他們討論問題,跟他們在倫敦及柏林會面;當然不管他們正在哪一洲,或是哪一個時區,更是定期與他們在最容易的地方碰頭:在線上,在電腦聊天室裡。 要認識阿桑傑,至少要見過他兩三次面以上。他跟職業政

治家一樣,他做出一個看不透的門面。許多他的相片其實都只照出他這個門面。當初跟他相約見面的時候,他的條件就是不可以談私人的事。最後他還是談了,至少談了一些。 第三章 五位友人:維基揭密的開端五位友人歡慶除夕「維基揭密可以成為世界上最強大的情報單位,一個人民的情報單位。」—出自維基揭密於二○○七年發表的第一份自我說明「我們計畫在人類的穹蒼上放置一顆新星。」二○○六年十二月聖誕節之前不久,阿桑傑以慣常的高調這麼說:「維基揭密就緒了,阿桑傑準備妥當了,看起來,時機好像也成熟了!」二○○六年十月,那時他還在掩護下行事,他寄了封郵件給圈內的前輩約翰.楊格,他是cryptom.org網頁的經營者,該網頁追

求的,一如維基揭密的目標,以公布機密文件為任務。阿桑傑認識楊格是在他用別名主持「密碼龐克」的日子裡,他在信中如此寫道:阿桑傑正在從事一項還不願透露名稱的計畫,「是一項把揭密出來的文件大量公諸於世的計畫。這項計畫需要一位有擔當的人,名字去登記網頁。」阿桑傑解釋:「我們能預期網頁會受到一般的政治及法律上的壓力。」他直接了當地問楊格:「願不願意當這個人?」阿桑傑為這封郵件設了一個匿名的郵址[email protected],這個郵址像其他的郵址一樣另有隱喻:「一九八四」是喬治.歐威爾(George Orwell)那個國家監控無所不在的故事之年份。楊格同意了,並且在二○○六年十月四日登記了三個網

址:wikileaks.org、wikileaks.cn以及wikileaks.info。阿桑傑糾集了一小群人,成為維基揭密的第一個核心,對外他宣稱維基揭密由「二十二人組成,他們直接負責這項計畫」。實際上真正的核心應該只有「五位友人」,加上周邊的支持者,這五位是來自墨爾本,且與阿桑傑在不同社運活動裡認識的友人:其中有一位是政治積極人士丹尼爾.麥修(Daniel Mathews)。當時另有一位來自柏林的朋友在草創期從旁協助,甚至阿桑傑的兒子—當時已是青少年並且同樣精於電腦,也被邀請加入,但是他不覺得這件事有發展的潛力,於是就婉拒了。這些友人共同發起推動網友進行「全球性運動」,把強權的外衣剝光。他

們覺得這是最有效、能夠展現政治影響力的途徑。他們在西雅圖的左派組織riseup.net設置了一個內部通信名單,專門負責積極行動人士通信的安全。一開始他們就擔心被全面監控,每個通告信件都提醒同僚務必不要寫「維基揭密」的全名,寫WL就好,以免被美國監控單位的郵件自動檢測讀取。雖然沒有跡象顯示維基揭密已經成為監控單位的目標,但是計畫一開始就蒙上了一抹裡外勾結的疑雲存在。那年冬天成立的組織特質,到今天為止幾乎都沒有改變:維基揭密不是一個傳統意義下有固定地址及結構的組織,而是散居世界各地的個人在網路上的集結,他們透過郵件及即時通訊討論計畫,所有行動也在電腦裡展開,不須要面對面交談,聚會也很少發生。這樣的

狀況方便阿桑傑對內及對外製造一個龐大組織的假象,同時也方便他用不同假名運作這個組織。阿桑傑近日說,在他身旁第二位重要人物是丹尼爾.麥修。麥修事實上也彌補了阿桑傑所欠缺的部分—麥修在古典的政治光譜裡有他確切的定位,他是堅實的左派人士。像阿桑傑一樣,麥修是墨爾本人,但他並非程式設計師而是數學家,曾多次代表澳洲參加數學奧維基揭密林匹克競賽,目前是波士頓學院的助理教授。他們兩人在「墨爾本大學數學與統計協會」裡認識,麥修是主席,阿桑傑是副主席。麥修並非是只懂專業而不知世事的學院派呆子,他負責維基揭密的社會政治議題、人權議題。二○○六年維基揭密創立階段,他正在美國史丹福大學就讀,打算二○○九年畢業。

領導者因素如何影響東協國家對中、美的外交政策選擇?印尼、馬來西亞及菲律賓的個案研究

為了解決中國外交部發言人名單 的問題,作者戴正勛 這樣論述:

隨著中國於2001年正式成為世界貿易組織會員國,其雄厚經濟實力也在國際舞臺嶄露頭角,而2008年爆發的「金融危機」更提供趕超美國的機會,因此中國便挾著強大的經濟動能進軍東南亞地區,積極擴展區域影響力。另一方面,東協國家想搭上中國經濟發展的順風車,美國也想重新取回區域主導權,因此東協國家、中國、美國三邊關係便以「貿易依賴」為起點,開始轉動並發生變化。承前背景,本論文研究問題為:檢視貿易依賴對東協國家的中美政策選擇有何影響力,同時探討當貿易依賴較不明顯時,國家如何選擇抗衡或扈從的策略。既有文獻分別認為「貿易依賴」與「其他因素」會對政策取向造成影響,但文獻內容的深度及廣度均有所不足。故以此為基礎,

在運用「貿易依賴」對東協十國進行區分後,進一步導入「領導者變換」因素進行分析,同時帶出本論文論點。本論文結合「貿易依賴」與「政策取向」建構出三種不同的類型:(1)對中國高度依賴,對美國低度依賴:傾向「扈從中國」,包含:緬甸、寮國、汶萊;(2)對中國高度依賴,對美國中高度依賴:傾向「避險策略」,包含:柬埔寨、泰國、越南、新加坡;(3)對中美貿易依賴對其經濟重要性較小的國家:外交政策傾向難以劃分,故導入「LRT分析框架」與「領導者變換」因素進行國家個案研究,包含:印尼、馬來西亞、菲律賓。印尼、馬來西亞、菲律賓大抵在「避險策略」框架下調整政策。印尼方面,梅嘉娃蒂至佐科威時期從「經濟務實主義」向「羈絆

/制度制衡」發展,最後走向「優勢阻絕」;馬來西亞方面,馬哈迪首任至次任時期從「複合交往」向「經濟務實主義」發展,最後走向「羈絆/制度制衡」;菲律賓方面,阿羅約至杜特蒂時期從「經濟務實主義」向「間接制衡」發展,最後倒退至「有限扈從」。而這也印證本論文論點:當「結構性因素」明顯時,「領導者變換」對中美政策影響較不明顯;當「結構性因素」不明顯時,「領導者變換」對中美政策影響力較大。

想知道中國外交部發言人名單更多一定要看下面主題

中國外交部發言人名單的網路口碑排行榜

-

#1.陸外交部:無實施替代美國和外國技術的計畫 - MoneyDJ理財網

對此,中國外交部發言人趙立堅昨(18)日於記者會表示,彭博社的有關報導 ... 建立白名單等工作;且中國始終堅持對外開放,歡迎更多國外企業到中國提供 ... 於 www.moneydj.com -

#2.中华人民共和国驻美利坚合众国大使馆

中国 要闻 更多. ... 庆祝中国共产党成立100周年大会在天安门广场隆重举行习近平发表重要讲话 ... 外交部发言人:这是一张臭牌、死牌,肯定打不赢. 中国故事. 於 www.china-embassy.org -

#3.耿爽「出走聯合國」,其他中國外交部發言人卸任後都去哪了?

中共外交部新聞發言人雖然多出身於外語專業,但該職位又並非純粹考驗語言功力,只要克服恐媒症即可。其對一個外交官的專業能力、隨機應變能力的考驗都 ... 於 www.thenewslens.com -

#4.今周刊- 美眾議院通過新疆人權法案中國外交部批蓄意詆毀 ...

... 通過新疆人權法案,引發北京當局強烈不滿,中國外交部發言人華春瑩 ... 內,向國會提交1份侵犯維吾爾人人權的中國官員名單;此外,新疆人權法案也 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#5.首頁新聞發言人_中國網採訪資訊平臺

現任十三屆全國人大外事委員會主任委員、外交部黨委書記、全國人大新聞發言人。 ... 最高人民法院、最高人民檢察院新聞發言人名單及新聞發佈工作機構電話 ... 於 big5.china.com.cn -

#6.兩年內再次升官中國外交部發言人華春瑩升任部長助理| 上報

《新華社》報導,中國外交部官員名單日前更新,現任新聞司司長華春 ... 外交部发言人、新闻司司长华春莹升任部长助理,分管新闻、礼宾以及翻译工作。 於 today.line.me -

#7.外交部發言人_百度百科

中華人民共和國外交部現設有三位發言人,分別為華春瑩、趙立堅、汪文斌。 中文名. 外交部發言人. 外文名. 於 baike.baidu.hk -

#8.2年內再升官!華春瑩升任部長助理 - 奇摩新聞

中國外交部 官員近日名單出現更動,「戰狼」發言人之一華春瑩升任外交部部長助理,主掌新聞、禮賓,以及翻譯工作,並且躋身擠入中國外交部9名主要官員 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#9.「中共外交部下戰書1挑110」引網民嘲諷 - 大纪元

當天,中共外交部發言人趙立堅也在記者會上說「美式民主是欺騙民眾的把戲」等。 4日,中共又發布2萬多字的《中國的民主》白皮書,宣稱實現了「全過程人民 ... 於 www.epochtimes.com -

#10.2021年新闻发言人名录公布,发言人队伍多了哪些新面孔?

上任外交部新闻司副司长之前,他曾在2015年到2019年任中国驻巴基斯坦使馆参赞、公使衔参赞。随后,一段赵立坚在驻巴基斯坦使馆工作时,接受CCTV采访的视频 ... 於 www.sohu.com -

#11.華春瑩升任外交部部長助理或將卸任發言人 - 頭條日報

根據中國外交部官網顯示,華春瑩由外交部新聞司司長,升任為部長助理,分管新聞、禮賓及翻譯工作。華春瑩1970年4月出,今年51歲,曾任外交部新... 於 hd.stheadline.com -

#12.发言人表态— 中华人民共和国外交部

外交部发言人 、外交部新闻司司长外交部公共外交办公室主任. 汪文斌. 外交部发言人、外交部新闻司副司长. 赵立坚. 外交部发言人、外交部新闻司副司长. 例行记者会. 於 www.fmprc.gov.cn -

#13.中国外交部新任发言人汪文斌亮相-中新网

(黄钰钦李京泽)在7月17日下午举行的外交部例行记者会上,外交部新闻司副司长汪文斌以发言人身份正式亮相,成为外交部第32任发言人。2019年7月18日, ... 於 www.chinanews.com.cn -

#14.耿爽「出走」:大陸外交部發言人仕途速寫 - 聯合報

1949年中共建政後,11月8日外交部正式成立,不久後其內設機構和負責人名單公佈,年僅35歲、曾在國共對峙時期擔任中共第一位新聞發言人的龔澎(中共外交部 ... 於 udn.com -

#15.中美關係:美國認定孔子學院為外國使團中國「強烈不滿堅決 ...

中國外交部發言人 反駁,蓬佩奧「引用毫無事實依據」的報告和 ... 措施,報復美國定性中國官媒為外國使團,要求多家美國媒體上交在華人員及房產名單。 於 www.bbc.com -

#16.川普政府一下馬,中國外交部馬上發布制裁 - 科技新報

中國外交部發言人 華春瑩在最新的例行記者會上,就重批美國,尤其是介入 ... 具體名單包括川普政府中的國務卿蓬佩奧、白宮貿易顧問納瓦羅、白宮國家 ... 於 technews.tw -

#17.拜登簽署新法案禁新疆商品進口除非企業證明不涉強制勞動

在北京,中國外交部發言人汪文斌於本月17 日回應參議院通過法案時指,美方濫用出口管制措施,無理打壓中國機構和企業,到了不擇手段的地步,認為美方 ... 於 www.thestandnews.com -

#18.美將58家中國實體列黑名單! 陸外交部:採取一切措施維護權益

清單包括中國航空發動機集團、中國航空工業集團等。中國外交部新聞發言人汪文斌下午回應,中方將採取一切必要措施,堅決維護中國企業的合法權益。 於 asar-solutionsmy.com -

#19.北外是外交部发言人的摇篮- 吉言网

中国外交部发言人名单 |北外是外交部发言人的摇篮. 来源:网络整理时间:2020-06-04 10:49:29. 外交部发言人是外交部设立的新闻发言人,是以外交部的身份发言,并向记者 ... 於 www.jiyan.net -

#20.美報告將中國等列入觀察名單中國外交部:中國多次重申不會搞 ...

俄羅斯衛星通訊社北京12月6日電中國外交部發言人趙立堅12月6日在例行記者會上就美國財政部的半年度匯率報告將包括中國在內的十二國經濟體列入觀察名單 ... 於 big5.sputniknews.cn -

#21.美版頑固份子名單?中國宣布「對等反制」封殺4名美官員

美國國務院12月10日宣布制裁4名在新疆侵犯人權的中方官員,他們與直系親屬被禁止進入美國,此舉措掀起北京強烈反對,中國外交部發言人趙立堅 ... 於 www.nownews.com -

#22.唐鳳演講臨時遭喊卡! 韓外交部:考慮各條件的決定 - 華視新聞網

外交部發言人 歐江安今(21)日說明,駐台代表對事情沒有全盤了解,並未 ... 有觀點指出,韓方公佈演講嘉賓名單後取消有關日程,可能是因為未能預判 ... 於 news.cts.com.tw -

#23.中國宣布將驅逐《紐約時報》等三家報社美國記者

中國外交部 新發言人趙立堅上個月在外交部的例行記者會上。 ... 證到期的美籍記者「從即日起4天內向外交部新聞司申報名單,並於10天內交還記者證」。 於 cn.nytimes.com -

#24.中华人民共和国外交部驻香港特别行政区特派员公署

外交部 驻港公署发言人:美方所谓“香港自治法”报告荒唐透顶,乱港遏华险恶用心绝不可能 ... 外交部驻港公署举办《中国的民主》白皮书和《美国民主情况》报告媒体宣介 ... 於 www.fmcoprc.gov.hk -

#25.外交部:堅決維護中國實體合法權益- 國際- 香港文匯網 - 文匯報

美國財政部及商務部近日將數十家中國實體列入所謂的「黑名單」,實施投資或出口限制。中國外交部發言人汪文斌17日強調,美方泛化國家安全概念, ... 於 www.wenweipo.com -

#26.耿爽消失月餘後「高升」 中國外交部發言人仕途掃描 - 香港01

1949年11月8日晚,中央人民政府外交部正式成立,隨後公布內設機構和負責人名單,年僅35歲、曾在國共對峙時期擔任中共第一位新聞發言人的龔澎(中國外交部 ... 於 www.hk01.com -

#27.晚報:南韓前總統朴槿惠獲特赦,或對明年3月總統選舉產生影響

南韓總統文在寅今天公佈任內第五份特赦名單,3094人將於大除夕獲得特赦、 ... 中國外交部發言人表示,相關法案罔顧事實真相,惡意詆譭新疆人權狀況, ... 於 theinitium.com -

#28.美議員搭軍機訪台中國外交部:向美嚴正交涉| 兩岸 - 中央社

針對美國國會議員搭軍用飛機訪台,中國外交部發言人汪文斌今天說,此舉嚴重違反「一個中國原則」等規定,中方已提出嚴正交涉,要求美方立即停止與台灣 ... 於 www.cna.com.tw -

#29.【盘点】历任外交部新闻发言人都去哪了? - 人民网-国际频道

人民网1月4日电1月2日,中国外交部官方网站信息显示,原外交部新闻司司长秦刚转任礼宾司司长。秦刚在2005年至2010年和2011年至今两个时期内担任外交部 ... 於 world.people.com.cn -

#30.俄羅斯衛星通訊社: 中國外交部發言人趙立堅23日表示 - 澎湖e傳媒

俄羅斯衛星通訊社: 中國外交部發言人趙立堅23日在例行記者會上表示, ... 有評論稱,本屆世乒賽的安排是「乒乓外交2.0」,請問發言人是否認同這種說法 ... 於 www.phnes.net -

#32.立陶宛駐華外交人員擔心自身安全?中外交部駁:無中生有

立陶宛外交部15日召回包括臨時代辦在內的駐中國臨時代辦處全部人員,中國外交部發言人汪文斌則稱對外交官安全的擔憂是毫無根據的。(圖/翻攝自中國外交部官網) 於 www.beanfun.com -

#33.拜登1/20就職外交部:以最適當方式表達祝賀

中國外交部發言人 華春瑩批評,「以欺騙偷竊為榮的首席外交官,再次讓世人見識了什麼是將謊言外交進行到底的末日瘋狂,龐佩奧離職後美國會更好。」 至於 ... 於 news.pts.org.tw -

#34.台灣受邀參與民主峰會中國外交部爆氣嗆美:藉民主來分裂世界

我國受邀參與民主峰會,中國外交部發言人趙立堅跳腳反對。 ... 根據《路透》報導,美國國務院公布民主峰會參與名單,台灣正式獲邀,外交部今天宣布我 ... 於 news.ltn.com.tw -

#35.美考慮推進美台官員互訪機會中國怒喊「越線玩火」 - 蘋果日報

美國國務院發言人普萊斯1日表示,未來會考慮推進美台高階官員互訪機會。中國外交部發言人華春瑩今天(2日)則稱敦促美方改變「越線玩火」作法, ... 於 tw.appledaily.com -

#36.中國:美增列黑名單不符兩國領袖共識保留反制權利 - 鉅亨

美國商務部周三(24 日) 宣布將27 個全球實體或個人納入貿易黑名單,當中 ... 中國外交部發言人也在同日表示,北京政府將保留對美方採取必要反制措施 ... 於 news.cnyes.com -

#37.中國外交部宣布制裁11名美國人 - 理財鴿

中國外交部發言人 趙立堅對美國8月7日宣布制裁破壞香港自治的11名中港官員 ... 制裁名單包括美國聯邦參議員盧比歐、克魯茲等趙立堅表示香港是中國的 ... 於 www.fintechgo.com.tw -

#38.中华人民共和国驻旧金山总领事馆

... 中国签证 · 公证、认证 · 法律法规 · 外地办证 · 领事保护 · 领保动态 · 护侨指南 · 相关链接 · 侨务 · 动态新闻 · 相关链接 · 新闻 · 动态新闻 · 外交部发言人 ... 於 www.chinaconsulatesf.org -

#39.人權組織揭逾600名台灣人「被送中」 外交部:持續提供必要協助

對於約610名台灣國民從世界各地被引渡到中國,外交部發言人歐江安表示, ... 律師名單供國人委任,以維護合法權益、持續探視國人,提供必要協助等。 於 www.storm.mg -

#40.中國外交部發言人仕途掃描 - 個人新聞台

耿爽6月5日宣布因為工作調動即日起卸任中國外交部發言人。 ... 年11月8日晚,中央人民政府外交部正式成立,隨後公布內設機構和負責人名單,年僅35歲、 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#41.答非所問!日記者問貓熊「香香」 陸外交官竟變臉 - 三立新聞

真的好糗啊!中國大陸外交部發言人華春瑩,日前在一場記者會上,接受日本記者提問,不過記者明明是問貓熊「香香」,華春瑩卻嚴肅回答「中日4點原則 ... 於 www.setn.com -

#42.中国驻日本大使馆

外交部发言人 就美方签署所谓“维吾尔强... 更多>> · 中日关系 · 驻日本大使孔铉佑在共同社“放送协议会”上. 於 www.china-embassy.or.jp -

#43.兩年內再次升官中國外交部發言人華春瑩升任部長助理 - 上報Up ...

《新華社》報導,中國外交部官員名單日前更新,現任新聞司司長華春瑩, ... 外交部发言人、新闻司司长华春莹升任部长助理,分管新闻、礼宾以及翻译 ... 於 www.upmedia.mg -

#44.【完善選舉】美點名中聯辦5副主任損香港民主金融機構與其 ...

若違反《香港自治法》制裁,最高可判囚20年,罰款100萬美元。 趙立堅:個別西方國家大言不慚指責香港民主和法治. 中國外交部發言人趙立堅回應事件時,形容 ... 於 www.rfa.org -

#45.中外交部"最強"發言人3人團解散陸華皆晉官 - RFI

中國外交部 正式發布該新聞發言人人事變動消息。新聞司長兼發言人陸慷於18日記者會時曾告別並宣布卸任,耿爽、華春瑩、陸慷被外界喻為集“顏質、…… 於 www.rfi.fr -

#46.兩年內再次升官中國外交部發言人華春瑩升任部長助理| 國際新聞

《新華社》報導,中國外交部官員名單日前更新,現任新聞司司長華春瑩, ... 外交部发言人、新闻司司长华春莹升任部长助理,分管新闻、礼宾以及翻译 ... 於 m.match.net.tw -

#47.俄外交部首位女發言人是「北京妞」 - 壹讀

在中國,外交部發言人的名單中就有多位女性,從李金華、范慧娟、章啟月、姜瑜再到華春瑩,中國外交部的女發言人以柔中帶剛的思維力量與語言風格, ... 於 read01.com -

#48.盘点:历任外交部新闻发言人都去哪了?

1月2日,中国外交部官方网站信息显示,原外交部新闻司司长秦刚转任礼宾司司长。秦刚在2005年至2010年和2011年至今两个时期内担任外交部发言人。 於 www.scio.gov.cn -

#49.外交部发言人谈话 - 驻釜山总领馆

外交部发言人 就美方签署所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”发表谈话(2021-12-24) ... 2021年12月10日外交部发言人汪文斌主持例行记者会(2021-12-10); 外交部发言人就中国和 ... 於 busan.china-consulate.org -

#50.快新聞/美國將納中芯等企業為貿易黑名單中國外交部反批 ...

中國外交部發言人 汪文斌反批美國將經貿問題政治化,並稱這是「美國動用國家力量打壓中國企業的又一例證」,呼籲美方停止打壓外國企業。 於 www.ftvnews.com.tw -

#51.中國外交部

美國拜登政府近日呼籲各國,動用各自的國家戰略石油儲備以降低國際油價,協調名單包括中國。 對此,中國外交部發言人趙立堅昨未做出正面回應,僅表示,中方會根據自身 ... 於 service.hket.com -

#52.華春瑩升任中國外交部部長助理- 焦點新聞- 旺報

而部長助理一職由大陸外交部發言人華春瑩接任,分管新聞、禮賓以及翻譯工作。 現年51歲的華春瑩是江蘇人,1992年畢業於南京大學外國語學院英語系後, ... 於 www.chinatimes.com -

#53.美將台灣列入「民主峰會」參與國名單中國批: 別跟台獨一起玩火

新頭殼newtalk. 美國國務院今日公布將於12 月召開的「民主峰會」,將台灣列入官網的參與國名單中,中國則未在名單內,對此中國外交部發言人趙立堅 ... 於 times.hinet.net -

#54.分類:中華人民共和國外交部發言人 - 維基語錄

中华人民共和国外交部发言人 (1 分類、9 頁面). 「分類:中華人民共和國外交部發言人」分類的頁面. 此分類包含以下9 個頁面,共9 個。 於 zh.m.wikiquote.org -

#55.外交部发言人名单外交部发言人有哪几个 - 中国历史网

外交部发言人 是外交部设立的新闻发言人,是以外交部的身份发言,并向记者宣传情况、回答提问的人员。中华人民共和国外交部现设有三个发言人。1983年3 ... 於 www.y5000.com -

#56.美國財政部匯率報告將中國等十二國列入觀察名單,外交部回應

澎湃新聞高級記者於瀟清記者蘇楊帆12月6日,外交部發言人趙立堅主持例行記者會。有記者提問,美國財政部的半年度匯率報告將包括中國在內的十二國經濟 ... 於 news.sina.com.tw -

#57.人權組織指陸「獵捕海外台灣人」 外交部:台灣與中共互不隸屬

外交部發言人 歐江安。(資料照/外交部提供). 記者呂晏慈/台北報導. 國際人權組織「保護衛士」(Safeguard Defenders)30日發布「中國獵捕海外台灣 ... 於 www.ettoday.net -

#58.華春瑩| 世界新聞網

中國外交部發言人 華春瑩升任部長助理 · 根據中國外交部 ... 「台灣是中國的台灣輪不到美國說三道四」華春瑩駁美 ... 美將小米移出黑名單北京:盼糾正上一屆政府的錯. 於 www.worldjournal.com -

#59.中共中央台湾工作办公室、国务院台湾事务办公室

政务要闻 台办动态 发言人表态 新闻发布会辑录 ... 习近平:在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话 · 李克强总理出席记者会并回答中外记者提问 · 2021两岸企业家 ... 於 www.gwytb.gov.cn -

#60.中国外交部发言人名单第1页 - 驾考预约大全

中国外交部发言人 耿爽(资料图) · 外交部原发言人洪磊升任新职 · 外交部新闻发言人华春荣5句话回应日本阁员拜鬼 · 外交部发言人回应肖华:中国政府从没要求解雇 ... 於 y.qichejiashi.com -

#61.中國外交部發言人名單在PTT/Dcard完整相關資訊 - 數位感

发言人 表态— 中华人民共和国外交部外交部发言人、外交部新闻司司长外交部公共外交办公室主任... 制裁(2021-01-21); 外交部发言人华春莹就美方借口涉港问题宣布制裁中国 ... 於 timetraxtech.com -

#62.坚决反对美国将经贸问题政治化,无端打压中国企业 - 环球网

对此,中国外交部发言人汪文斌9日表示,美方所谓的“实体清单”, ... 美又将14家中国实体列入“黑名单” 外交部:坚决反对美国将经贸问题政治化,无端 ... 於 world.huanqiu.com -

#63.中芯、中海油或列入黑名單中國外交部稱堅決反對美方政治化做法

路透今日稍早時間報道,中芯國際和中海油被加入美國防部黑名單。中國外交部發言人華春瑩在例行發布會上表示,堅決反對將有關合作政治化做法, ... 於 www.mpfinance.com -

#64.想被列「台獨頑固分子」清單他傳訊中國外交部發言人未讀未回

中國 國台辦日前將行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等列入「台獨頑固分子」清單,國台辦發言人朱鳳蓮24日加碼預告,「絕不止這三個人」 ... 於 newtalk.tw -

#65.有關中國外交部發言人趙立堅於10月12日例行記者會持續錯誤 ...

有關中國外交部發言人趙立堅於10月12日例行記者會持續錯誤引用聯大第2758 ... 針對中國政府不斷錯誤引用聯大決議,剝奪台灣人民國際參與權利的行徑, ... 於 www.mofa.gov.tw -

#66.拜登暫停對外軍售案外交部:台灣不在名單中 - Taiwan News

國防部發言人史順文則表示,目前所有美國對台灣的軍售案均按相關軍售程序進行。 川普(Donald Trump) ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#67.[新聞] 小英推特粉絲名單驚見中國外交部發言人- Gossiping板

1.媒體來源:三立新聞網2.記者署名:國際中心/陳佳鈴3.完整新聞標題:就是愛小英?小英推特粉絲名單驚見中國外交部發言人跟隨4.完整新聞內文: 總統蔡 ... 於 disp.cc