中華民國外交部長的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林滿紅寫的 獵巫、叫魂與臺灣定位:兼論釣魚臺、南海歸屬問題(增訂版) 和洪富峰,施雅軒的 地球脈動:一場臺灣世界地理學的討論(2015前篇)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站中華民國外交部- 维基百科,自由的百科全书 - Archive.today也說明:中華民國外交部 [编辑] · 1 沿革 · 2 組織編制. 2.1 內部單位; 2.2 附屬機關(構); 2.3 駐外機構; 2.4 其他組織 · 3 歷任首長 · 4 主管簡歷 · 5 辦公廳舍 · 6 ...

這兩本書分別來自黎明文化 和麗文文化所出版 。

中國文化大學 日本研究所 張啟雄所指導 陳嘉伶的 中華民國對日外交政策分析:以沈昌煥部長前期的對日外交為主軸(1960-1966) (2008),提出中華民國外交部長關鍵因素是什麼,來自於正統論、漢賊不兩立、一個中國、反共。

而第二篇論文中國文化大學 政治學研究所 嚴震生所指導 廖顯謨的 後種族隔離時代南非〔中國承認 之外交決策分析 (2003),提出因為有 後種族隔離、孤立國家集團 、全國團結政府、中國承認 、國家利益 、重建與發展計畫 、理性行為者模式 的重點而找出了 中華民國外交部長的解答。

最後網站台灣政府: TAIWAN GOVERNMENT - 第 41 頁 - Google 圖書結果則補充:第 14 章中國流亡難民在台灣(一)─2758 號決議文【《中日和約》的主要內容,日本在台灣日籍政治難民被中日兩國「視同」中華民國國民】 1952 年 2 月,蔣介石以外交部長 ...

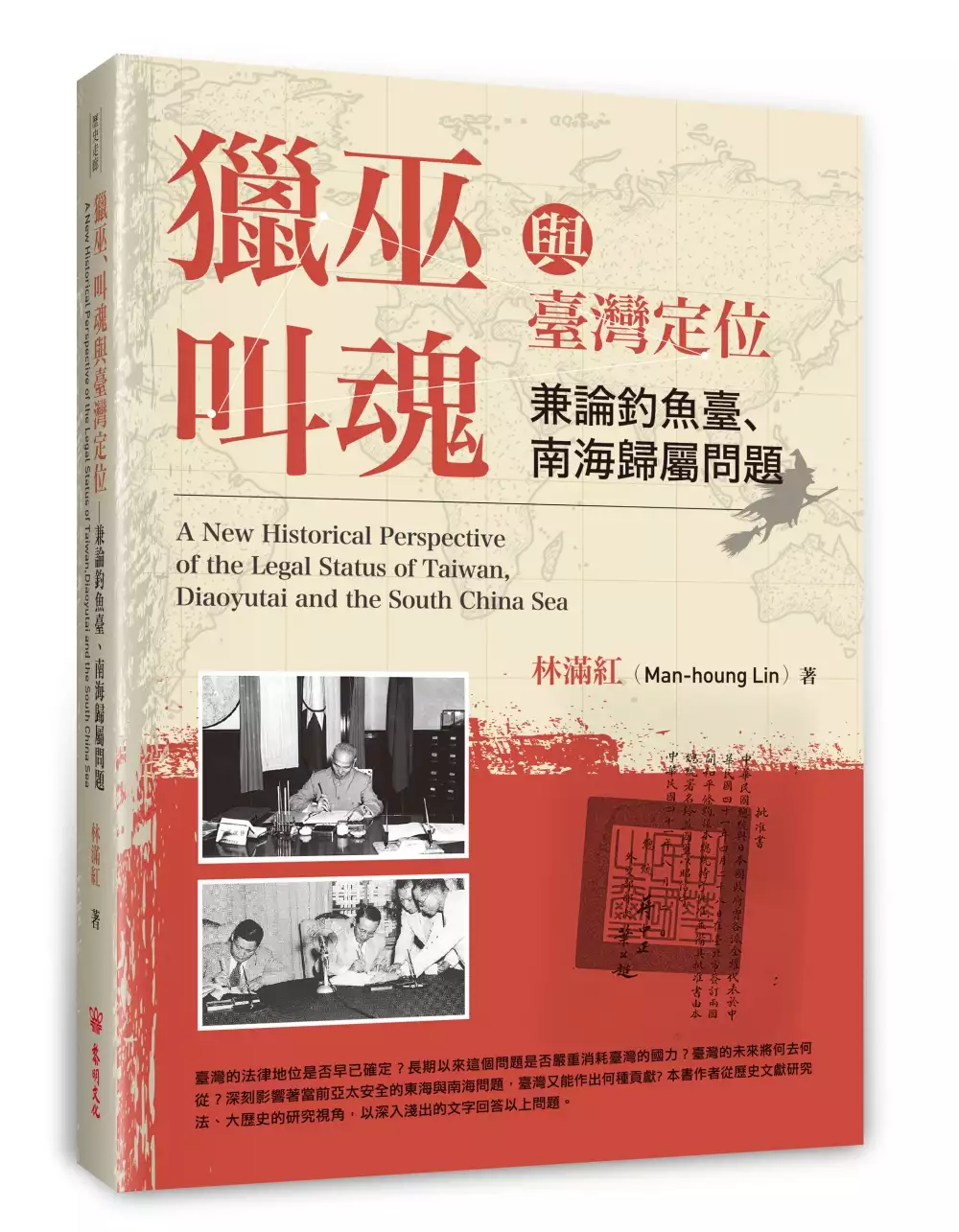

獵巫、叫魂與臺灣定位:兼論釣魚臺、南海歸屬問題(增訂版)

為了解決中華民國外交部長 的問題,作者林滿紅 這樣論述:

★前國史館館長、中央研究院近代史研究所研究員林滿紅教授最新力作 國家定位與國家認同是台灣長久以來為各政黨與政治團體所爭議的政治議題,此議題也成為各政黨與政治團體操弄臺灣選民的政治工具。 我們可曾問過自己對臺灣的法律地位是否瞭解? 臺灣的法律地位是否未定抑或早已定下來? 長期以來這個問題是否嚴重消耗臺灣的國力? 臺灣的未來將何去何從? 深刻影響著當前亞太安全的東海與南海問題,臺灣又能作出何種貢獻? 本書作者從歷史文獻研究法、大歷史的研究視角,以深入淺出的文字回答以上問題。 這是一部從解讀歷史文獻,客觀論述臺灣法律地位的書。 1952年已經確立的國

家定位,至今臺灣本身,乃至國際社會卻一直感到混淆不清,臺灣本身人與人之間互貼藍、綠標籤,互相猜忌、傾軋。這種情形有如西歐近古的獵巫與清朝乾隆年間的叫魂,在不明真相的背景下,社會大眾很容易遭到政治操弄的矇蔽。 確立中華民國的有效統治範圍為臺澎金馬及其附屬島嶼的《中日和約》長年不為國人與國際社會所認知,與秋海棠圖的歷史想像固然有關,更深層的原因則是冷戰時期在臺澎金馬及其附屬島嶼的中華民國曾被反共陣營所用以代表大中國。在再也無法代表大中國之後,應切實回到1952年9月25日在聯合國登記的《中日和約》實可改善當前的國家亂象。 本書於2008年初版時,強調其由指出一些不藍、不綠,又藍、又綠的

史實,希望可以整合藍綠。在2008年本書初版之後,作者發現原書一直希望用以整合藍綠的《中日和約》是依據中華民國憲法第63條,經行政院、立法院通過,並由總統公布的國家法律。2017年於初版售罄而於增訂再版時所指出的,已不只是希望社會採納的學術見解,而是對任何政黨、任何國民都有約束力的國家法律。 本書於2008年初版時,已指出1952年《中日和約》的訂定來自亞太地區的國際關係。2012年以來更趨嚴峻的東海、南海爭端正威脅著亞太安全。此2017年版進一步指出:《中日和約》上明確寫著的南沙、西沙及以《中日和約》為基礎的美國1971/5/26照會,都是在臺灣的中國民國提出東海與南海和平倡議的合理(

legitimate)基礎。此2017年版也指出:《中日和約》於1952年以條約系列文號第1858號在聯合國登記,使其國際法效力遠優於1971年聯合國第2758號決議文,可為臺灣團結一致貢獻國際社會,並促進亞太安全的張本。

中華民國外交部長進入發燒排行的影片

#連美國海外署署長和AIT官員都多次來超級美食家嘻嘻哈哈促銷農產品 #中華民國外交部長憑什麼認為促銷台灣農產品不是外館的工作 #最近吃了但不想分享的好餐廳 #預告年末好康

#吃美食也要長知識 #fb王瑞瑤的超級美食家 #youtube超級美食家 #中廣流行網FM103和中廣線上聽app #每天中午11點和晚上6點王瑞瑤的超級美食家 #一周9集內容全新

中華民國對日外交政策分析:以沈昌煥部長前期的對日外交為主軸(1960-1966)

為了解決中華民國外交部長 的問題,作者陳嘉伶 這樣論述:

本文主要係在建立戰後中華民國對日外交模式,並據此分析1960-1966年間,中華民國對日外交在冷戰格局下,是如何執行外交政策。戰後國際秩序重新洗牌,將全球分成兩大陣營(民主與共產),彼此對立、抗衡。美國身為民主集團領導者,為防堵以蘇俄為主的共產勢力擴張,在世界各地築起反共圍牆。1950年6月25日,韓戰爆發,改變美國在亞洲的安全戰略,美國明白要在亞洲拉起一道堅固的反共防線,不可忽略台灣位於西太平洋防線的戰略重要性,轉而支持中華民國。美國與中華民國為各自利益,不約而同堅持反共,雙方建立戰略夥伴關係。戰後中國面臨國內政局不安與國際局勢緊繃,在諸多因素交相影響中國爆發內戰,國民政府在內戰打了敗仗,

中共獲得中國大陸。1949年10月1日,成立中華人民共和國,同年12月7日,中華民國播遷到台灣。中華民國為與中共在外交上抗衡,致力鞏固聯合國中國代表權,並增進與國際交往。此時,美國在亞洲戰略布局與中國政策,成為影響中華民國是否為代表中國唯一合法的正統政府最重要的因素。從此,中華民國開始執行「反共」政策,這不僅是因為意識形態的不同,更是因為喪失大陸領土的所致。中華民國基於固有的文化價值,堅持仍是代表中國唯一合法的正統政府,從法統、文化上解釋其代表中國的正統與合法性。沈昌煥與層峰的淵源始於1939年經歷抗日、國共內戰、播遷台灣、建設復興基地等時期,長年下來所培養的默契與共識,所持文化價值與層峰最接

近,因而深受層峰信任與肯定。戰後,沈昌煥更擔任過兩屆中華民國外交部長(1960-1966年、1972-1978年),是歷任外交部長中,任期最久。沈昌煥身為政府官員,在國際上維護國家利益不遺餘力,堅持反共立場,被稱為「中華民國外交與反共鬥士」。透過沈昌煥在對外關係上的運籌帷幄,來分析戰後中華民國外交政策。其嚴守外交官本份始終未公開的任內的外交交涉過程,僅能夠透過言論集與歷史檔案來對當時中日重大外交事件始末進行研究。本文的研究方法,主要著眼於國家面臨生死存亡之際,中國固有文化價值對外交決策者沈昌煥的影響,並以1960-1966年中華民國所採取的對日外交政策作為研究事例。在固有文化價值對外交決策者的

影響上,本文選定「正統論」、「漢賊不兩立」、「一個中國」作為特殊時代的政治性意識形態,並以「反共」作為驗證外交政策的衡量指標。首先,敘述歷史的脈絡與重大事件的發生過程,並分析發生的原因以及所產生的影響,針對戰後中華民國在外交上一貫採取的外交模式進行分析,這就是本文主要的理論架構。其次,透過觀察此時期內的外交檔案、歷史文獻、新聞、言論集、相關研究等,研究沈昌煥部長任期中的前半段(1960-1966年)中日重大外交事件,諸如:中日懸案、維尼龍廠售匪案、周鴻慶投奔事件、第二次吉田書簡與聯合國中國代表權等,抽繹出中華民國對日外交具體呈現的可變異性,歸納與分析出國家的外交政策與中心主義,也就是說透過文獻

的分析,來驗證外交模式。透過本文的事例研究,當不難了解中華民國受到中國傳統文化價值影響,與喪失中國大陸後,中華民國政府如何捍衛國家尊嚴,建立對外關係。透過本型模架構,可以觀察政府官員如何形成外交原則。又,在遭遇挑戰時,如何因應和貫徹外交政策。

地球脈動:一場臺灣世界地理學的討論(2015前篇)

為了解決中華民國外交部長 的問題,作者洪富峰,施雅軒 這樣論述:

洪富峰教授與施雅軒教授從地緣政治的角度,使用「區位」、「距離」、「組織」來評論當週的國際新聞,不僅可以免除時效性帶來的風險,同時佐以地圖的資料,和一般媒體生硬的新聞評論相較之下,更顯得有骨有肉,對讀者國際觀的提升增加了更多的興趣。對於國際關係有興趣的讀者,本書很適合當作入門閱讀的書籍。--謝長廷(前行政院長) 由於取材自國際新聞,又是台灣人的眼光選取的,因此談論的主題是台灣人關心的國際事務,能反映和連結上我們關心的政治、社會、經濟、文化、生活各層面;趣味性和學習性都高。本書正是生活地理和理論地理的交叉,綻放著交輝的光芒。--王鑫(國立臺灣大學地理環境資源學系名譽教

授) 本書以對話的方式進行,基於地理學研究生活空間的觀念,以一周做為時間單元,篩選六則地球表面主要的脈動事件,提出對話者的識見,期待讀者閱讀之餘,自行裁剪,啟動自我的地理再發現之旅。--洪富峰(國立高雄師範大學地理學系副教授) 為什麼每天的世界新聞你都每天都要看,透過每天變化的世界的脈動,你才知道國與國之間、這個區域到底發生了什麼事情,也就是說沒有一個穩定的一個結構,因此本書是「非再現理論」的一種實踐。--施雅軒(國立高雄師範大學地理學系副教授)

後種族隔離時代南非〔中國承認 之外交決策分析

為了解決中華民國外交部長 的問題,作者廖顯謨 這樣論述:

1991年6月南非國會廢除既存有關種族隔離的法律,邁入了後種族隔離時代的政治轉型期,不僅在內重大的改變,同樣地在外交方面也開始試圖與外在世界關係正常化,甚至展現未來在國際社會上的企圖心,1994年5 月民主的新南非成立,很快地就實現了與大部份國家關係的正常化,並重新受到國際社會的接納。在國際社會的大環境下,南非新政府亦開始檢視與我國既有的外交關係。由於南非是我國最重要友邦,故我國極力地固守邦交,使得「中國承認」的問題,成為斐國外交上最為兩難的問題。隨著中國經濟力量的茁壯與香港主權回歸中國行使日期的日益迫近,加上中國在國際社會上對斐國施以政治壓力,內部又有斐共等配合施壓,

終究讓曼德拉召開記宣布將自1998年開始與我國斷交。 本論文主要探討後種族隔離時代新南非外交政策下,改變「中國承認」之外交政策過程。本論文總共分為六大章,除了第一章導論以外,第二章簡單討論了種隔離時代結束前的外交以作為基本歷史背景資料。第三章則分別闡述了我國與斐國外交背景與決策方式,尤其ü21;勒了後種族隔離時代斐國外交政策的內涵與本質,以做為解釋斐國對中國外交決策的思考基礎。第四章與第五章為本論文的核心所在,在具備了第二章與第三章的背景知識後,筆者企圖參考艾里遜的理性行為者模式,並依南非實際的政治情況加以改良,並強調外環境因素和參與斐國外交政策行為者之作用,來分析斐

國改變「中國承認」的整個過程與最後轉折,並與導論中所提的三個假設相呼應。第六章則提出本論文的發現與建議作為結論。

中華民國外交部長的網路口碑排行榜

-

#1.移民署中文網

中華民國 內政部移民署版權所有© NATIONAL IMMIGRATION AGENCY. 地址:100213臺北市中正區廣州街15號(本署各服務地址) 電話:(02)2388-9393 於 www.immigration.gov.tw -

#2.Treaties between the Republic of China and foreign states

本代耕順向贵部長表崇高之敬意。此致中華民國外交部長葉公超博士閣下( Signed ) Manuel A. Adeva His Excellency Dr. George K. C. Yeh , Minister of Foreign Affairs ... 於 books.google.com.tw -

#3.中華民國外交部- 维基百科,自由的百科全书 - Archive.today

中華民國外交部 [编辑] · 1 沿革 · 2 組織編制. 2.1 內部單位; 2.2 附屬機關(構); 2.3 駐外機構; 2.4 其他組織 · 3 歷任首長 · 4 主管簡歷 · 5 辦公廳舍 · 6 ... 於 archive.ph -

#4.台灣政府: TAIWAN GOVERNMENT - 第 41 頁 - Google 圖書結果

第 14 章中國流亡難民在台灣(一)─2758 號決議文【《中日和約》的主要內容,日本在台灣日籍政治難民被中日兩國「視同」中華民國國民】 1952 年 2 月,蔣介石以外交部長 ... 於 books.google.com.tw -

#5.索馬利蘭外長訪台中國外交部重提一中原則| 兩岸| 中央社CNA

中華民國外交部 指出,索馬利蘭位於非洲之角、紅海及亞丁灣地帶,台索兩國2020年7月互設官方代表處,並在互利互惠的基礎上,持續在經貿、公共衛生、 ... 於 www.cna.com.tw -

#6.國內首次申請護照方式(1):本人親自至外交部領事事務局(以下 ...

1.必須本人親自辦理。 2.未婚且未滿18歲或受監護宣告之申請人,申請護照須由法定代理人(須繳驗監護證明文件)簽署簡式護照資料表下方之「同意書」。 於 www.gov.tw -

#7.北京政府外交部職官年表(1912∼1928)

北京政府外交部職官年表(1912∼1928). 年代. 職稱. 民國元年(1912) ... 石源華主編,《中華民國外交辭典》,(江蘇:上海古籍出版社,1996)。 於 archives.sinica.edu.tw -

#8.巴拿馬斷交背後,台灣的內憂外患 情資系統失靈、中國外交圍堵

台灣慣以金錢外交,挽留重要盟友從李登輝時代就成立的. ... 中國外交部長王毅就曾在美國智庫演說時首度提及「中華民國憲法」,似乎有意拋出「大中國 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#9.甲骨文例研究 - Google 圖書結果

5.18 國際獅子會中華民國總會,贈送蘭嶼雅美族原住民 1,000 條短褲及 1,000 套爐灶 ... 4.20 日本與中共簽訂民航條約,中華民國外交部發表聲明中華航空公司客機停飛日本 ... 於 books.google.com.tw -

#10.中華民國外交部 - 求真百科

中華民國外交部 為中華民國有關涉外事務之最高主管機關。 《中華民國憲法》第一百四十一條明定:「中華民國之外交,應本獨立自主之精神,平等互惠之原則,敦睦邦交, ... 於 factpedia.org -

#11.財政部關務署

出口通關系統正常運行中! 12:41; 出口進倉: 0; 出口報單: 0; 簡易出口: ... 於 web.customs.gov.tw -

#12.交通部觀光局

More videos on YouTube · 臺灣觀光代言人金宰佑夫妻檔線上暢遊夜市啖美食、玩遊戲 · 團體旅遊出境指引修正不檢核旅客疫苗施打情形 · 新景點新玩法 · 詳細內容... · 臺灣喜迎賓 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#13.中華民國外交官列傳| 誠品線上

歷任部長為:葉公超、黃少谷、沈昌煥、魏道明、周書楷、沈昌煥、蔣彥士、朱撫松、丁懋時、連戰、錢復、章孝嚴、胡志強、程建人,田弘茂、簡又新、陳唐山、黃志芳、歐鴻鍊、 ... 於 www.eslite.com -

#14.經濟部國際貿易局經貿資訊網

新聞 News · 訊息公告 · 活動影音&照片 · More videos on YouTube · 便民服務 · 進出口貿易統計 · 主題專區 · 外部連結. 於 www.trade.gov.tw -

#15.中華民國與中非共和國關於延長技術合作協定效期換文

中華民國六十二年三月十二日中華民國外交部部長沈昌煥與中非共和國外交部部長卜篤洛簽換;並於六十二年三月十二日生效. 甲中非共和國外交部長卜篤洛致中華民國外交部長 ... 於 law.moj.gov.tw -

#16.印太多邊戰略關係:台灣戰略選擇 - 第 222 頁 - Google 圖書結果

顯台美之間 40 年來的深厚夥伴關係及共享價值,外交部長吳釗燮與美國在台協會台北辦事處( AIT ... 51 〈臺美簽署「全球合作暨訓練架構」瞭解備忘錄〉,中華民國外交部, ... 於 books.google.com.tw -

#17.中共又欺台灣稱取代中華民國外交部陸委會國民黨罕見齊聲譴責

外交部 再次強調,中華民國與中華人民共和國互不隸屬是事實也是兩岸現狀,只有透過民主程序選出的政府有權在國際社會代表台灣。我國政府堅守主權不容中國 ... 於 cnews.com.tw -

#18.吳釗燮- 维基百科,自由的百科全书

吳釗燮(1954年10月31日-),中華民國政治人物、學者和資深外交官,民主進步黨籍,彰化縣大城鄉人,美國俄亥俄州立大學政治學博士,現任外交部部長。 於 zh.wikipedia.org -

#19.社論- 【社論】喜迎雙十全民團結再創國家榮景 - 青年日報

今天是中華民國111年國慶,全國軍民皆歡欣慶祝。 ... 公開支持我國;美、日、澳洲也發表外長聯合聲明,敦促中共立即停止軍演;歐盟執委會副主席兼外交 ... 於 www.ydn.com.tw -

#20.DAVA - 國家圖書館

政府遷臺後,先生歷任台灣省政府參議,行政院秘書、參事,外交部情報司司長等職。1956年起先後擔任中華民國駐美國大使館參事、公使,駐加拿大大使館公使。1962年回國, ... 於 dava.ncl.edu.tw -

#21.分類:中華民國外交部部長- 維基百科,自由的百科全書

Unblock Youtube videos with our free anonymous YouTube web proxy. Watch from any country, at work, home, or at school! 於 www.youtubez.com -

#22.台外長:無論裴洛西來否中共軍事威脅一直在 - 新唐人亞太電視台

中華民國外交部長 吳釗燮,持續在第一線對外發聲,他連日接受美英等國際媒體訪問,美國媒體CNN今天播出專訪時,吳釗燮也強調,不管美國眾議院議長裴洛 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#23.台灣雙十節:蔡英文演說稱「願與北京尋求台海和平方法」 - BBC

約24分鐘的演說蔡英文提了3次「中華民國」、3次「中華民國台灣」和51 ... 首次在該國外交部推特上,發佈推文慶賀台灣「雙十節快樂」,罕見表態在台灣 ... 於 www.bbc.com -

#24.中華民國外交部全球資訊網-歷任部長年表

歷任部長年表 · 履任日期:2006/01/25 · 離任日期:2008/05/06 · 備註:. 於 www.mofa.gov.tw -

#25.國名風波外交部定調「中華民國台灣」是主權獨立國家 - 聯合報

歐江安說,我國政府向來遵守自由民主的憲政體制,中華民國台灣的前途,是由台灣2350萬人民共同決定,維持民主體制與自由的生活方式,是全體台灣人民的共識 ... 於 udn.com -

#26.許劍虹觀點:辛亥雙十111年 談談大家心中不同的中華民國

比如中華民國外交部本身就是1861年成立的總理各國事務衙門所演變而來,屬於洋務運動下的產物。中華民國海軍的歷史傳承來自於北洋海軍,國防大學則是新 ... 於 www.storm.mg -

#27.中華民國內政部戶政司全球資訊網- 國民身分證影像上傳

(一) 上傳相片影像電子檔操作說明(PDF)。 (二) 相片影像須為最近2 年內所攝白色背景之正面半身彩色,脫帽、未戴有色眼鏡,眼、鼻、口、臉、兩耳輪廓及特殊痣、胎記、 ... 於 www.ris.gov.tw -

#28.中華民國外交部_百度百科

概述中華民國外交部,為主管中華民國外交及有關涉外事務之最高機構。1911年,中華民國成立後,將清朝外務部改組為外交部,理藩部因各族平等而裁撤。 中華民國外交部 ... 於 baike.baidu.hk -

#29.中華民國外交官列傳 - 博客來

本書第一、二篇列中華民國十六位大使,敘述其政績和在外交部或駐外所發生的故事。第三篇為外交部的歷史沿革、總統外交過程和南非三邦建交之經過。 於 www.books.com.tw -

#30.外交部長楊進添蒞校演講:「中華民國外交之新機會與作為」。

過去四年多來,活路外交政策已成功為我國長遠發展創造穩定與和平的有利環境,最後部長語重心長的期待外交部是「和平的締造者」、「人道援助的提供者」、「文化交流的推動者 ... 於 photo.tku.edu.tw -

#31.分类:中華民國外交部- 维基文库,自由的图书馆

分类“中華民國外交部”中的页面. 以下39个页面属于本分类,共39个页面。 *. 外交部組織法. 中. 中俄解決懸案大綱協定. 勳. 勳章條例 · 勳章條例(民國68年立法69年公布) ... 於 zh.m.wikisource.org -

#32.中華民國外交部吳釗燮部長、公眾外交協調會:駐波士頓辦事處 ...

駐波士頓辦事處組長施維鈞於107年11月17日晚間出席「羅德島航空名人堂」(Rhode Island Aviation Hall of Fame)在羅州Cranston市舉辦的第16屆年度餐會,會中辦事處 ... 於 blog.xuite.net -

#33.是「親近中國」還是創「新台獨紅線」?一探她的國慶曖昧政治學

爬梳近幾年國慶活動,民進黨政府在慶祝中華民國國慶時,仍以各種迴避法理 ... 蔡英文與外交部長吳釗燮也在推特上大力以「#TaiwanNationalDay」感謝 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#34.中華民國外交官列傳- PChome 24h書店

本書第一、二篇列中華民國十六位大使,敘述其政績和在外交部或駐外所發生的故事。第三篇為外交部的歷史沿革、總統外交過程和南非三邦建交之經過。 於 24h.pchome.com.tw -

#35.一眼看天下– 中華民國外交部國際新聞讀報站

一眼看天下– 中華民國外交部國際新聞讀報站,提供關心國際時事的民眾、國內媒體及學者專家,可一指觸達綜覽國際重要大事的全新網站。 於 internationalnewsstation.tw -

#36.法媒訪台灣外長吳釗燮:台灣決心抵抗入侵阻擋中國擴張 - RFI

發表時間: 13/10/2022 - 22:11. 中華民國外交部部長吳釗燮 AP. 作者: 法廣. 6 分鐘. 台灣外交部長吳釗燮日前接受法國24電視台專訪。就中國對台威脅,他表示俄烏戰爭 ... 於 www.rfi.fr -

#37.法規資訊 - 臺北市法規查詢系統

中華民國外交部 部長魏道明致多明尼加駐華大使魏雅諾照會外(59) 中南美(一)23166 敬啟者:關於延長中華民國農業技術團在多明尼加共和國服務期限一年事,貴大使本 ... 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#38.中華民國駐外單位聯合網站

中華民國 駐外單位網站連結. English. 全部. 北美洲; 歐洲; 亞洲; 拉丁美洲及加勒比海地區; 非洲; 新南向國家. 重點消息. 外交部長吳釗燮應邀在瓜地馬拉外交部使節會議 ... 於 www.roc-taiwan.org -

#39.外交部聲明及公報彙編(99) - 第 38 頁 - Google 圖書結果

外交部 新聞文化司. 變化綱要公約」第16屆締約方大會(COP16)及 ... 瓦雷拉部長閣下為渠本人及團員於訪問期間所受到中華民國政府與人民之熱誠接待及禮遇,申致誠摯謝忱。 於 books.google.com.tw -

#40.交通部公路總局

台1乙線北上19K至0K+500王田至大雅路段,內外車道進行自行車路網標線改善工程短暫性施工。 省 ... 於 www.thb.gov.tw -

#41.中華民國與馬其頓共和國間外交及公務護照免簽證協議換文

馬其頓共和國外交部長狄米托夫致中華民國外交部長程建人照會中譯文部長閣下: 接准閣下本日照會內開: 「部長閣下: 關於昨日雙邊諮商結論,茲向閣下 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#42.外交部Ministry of Foreign Affairs, ROC(Taiwan) - Facebook

外交部 臉書提供本部重要訊息、服務公告、外館工作及外交知識等,歡迎訂閱, ... 中華民國國慶日本祝賀團」抵台參加國慶大會,年輕有活力的京都橘高校吹奏部也將首度 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#43.中共又欺台灣稱取代中華民國外交部陸委會 ... - Yahoo奇摩新聞

外交部 再次強調,中華民國與中華人民共和國互不隸屬是事實也是兩岸現狀,只有透過民主程序選出的政府有權在國際社會代表台灣。我國政府堅守主權不容中國 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#44.上節目被問「斷交最多外交部長」 吳釗燮:這題別談好不好?

外交部長 吳釗燮日前接受Podcast節目「台灣通勤第一品牌」,節目在昨(23)日正式 ... 1978年來任內斷交最多國的部長陳以信怒嗆吳釗燮「中華民國罪人」. 於 www.chinatimes.com -

#45.專訪台灣外交部長吳釗燮:中國正為入侵我們作預演 - DW

因此,本屆政府的政策是維持現狀,中華民國台灣和中華人民共和國相互沒有管轄權的現狀。台灣現狀已經是民主國家,台灣人民對台灣的未來有發言權,這就是 ... 於 www.dw.com -

#46.中華民國外交部部長– 台灣工商黃頁

吳釗燮(1954年10月31日-),生於中華民國臺灣省彰化縣大城鄉,中華民國政治人物、学者和外交官。現任中華民國外交部部長,曾任中華民國總統府秘書長、中華 . 於 twnypage.com -

#48.江啟臣嗆外交部長吳釗燮:停止恐嚇中華民國外交官員 - 自由時報

國民黨主席江啟臣上月爆料一份外交部電報,指控蔡政府要把高端疫苗推銷給友邦,今天傳出外交部要求徹查洩密,江啟臣下午在臉書痛批外交部要追殺舉發 ... 於 news.ltn.com.tw -

#49.中華民國外交部長葉公超訪西班牙元首佛朗哥元帥

中華民國外交部長 葉公超訪西班牙元首佛朗哥元帥0001葉公超(左二)、西外長馬丁亞達合(右一)、佛朗哥元帥(右二)。中央社記者陳漢中攝四十六年二月二十一日. 於 memory.culture.tw -

#50.臺灣省通志.卷三:政事志外事篇(3) - Google 圖書結果

臺北美國駐華大使館於民國四十年院九十二月曾就此事與外交部舉行磋商, ... 日美國駐華臨時代辦與中華民國外交部長間所簽換關於美利堅合眾國續以軍事援助給與中華民國之 ... 於 books.google.com.tw -

#51.「中華民國」領海只有臺澎無金馬金門立委陳玉珍哀嘆 - 沃草

【沃草】記者朱乃瑩報導/中國對台文攻武嚇,更不斷發展「灰色地帶」手法,近來多次以無人機飛到金門軍事營區,國防部長邱國正日前在立法院表示 ... 於 watchout.tw -

#52.美眾議員盼吳釗燮出席聽證外交部感謝堅定挺台 - 華視新聞網

(中央社記者溫貴香台北13日電)美國聯邦眾議員薛曼日前表示,期待外交部長吳釗燮有一天能出席美國眾院外交委員會聽證;外交部今天表示,感謝薛曼及 ... 於 news.cts.com.tw -

#53.台灣外長:世界極需面對的是“中國問題” - 美國之音

台灣外交部長吳釗燮表示,中國日益密集、蠻橫且無止境地對台打壓,不僅影響台灣,更危及區域安全和權力平衡。 ... 中華民國外交部Youtube視頻截圖). 於 www.voacantonese.com -

#54.吳釗燮:阻中共野心民主陣營必須團結一致

中華民國外交部 表示,吳釗燮部長2日接受「美國廣播公司」(ABC News)特派員Bob Woodruff專訪,深入說明中共威脅、中華民國致力維持台海和平現狀,以及 ... 於 www.epochtimes.com -

#55.斯洛維尼亞最大日報勞工報(Delo)刊登中華民國外交部吳釗燮 ...

中央社訊息服務20220921 09:45:26)斯洛維尼亞最大日報勞工報(Delo)9月20日刊登外交部吳釗燮部長專文,呼籲國際社會共同因應全球挑戰。 於 times.hinet.net -

#56.外交部領事事務局全球資訊網

文件證明 · 107-10-05保加利亞委託匈牙利駐台北貿易辦事處辦理文件驗證 · 107-08-08「中華民國(臺灣)政府與巴拉圭共和國政府免除外國公文書重複驗證協定」自107年8月8日起 ... 於 www.boca.gov.tw -

#57.中華民國外交部長李大維伉儷訪問聖露西亞

中華民國外交部長 李大維伉儷訪問聖露西亞 ... 議員Herod Stanislas(左1)偕該鎮鎮長Pius Gangardine(右2)向查士納總理及李部長簡報台露合作之蘇富瑞廣場計畫執行進度2. 於 www.taiwanembassy.org