九州台灣的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鈴木智彥寫的 魚與黑道:追蹤暴力團的大金脈「盜漁經濟」 可以從中找到所需的評價。

另外網站使用九州鐵路周遊券享受絕妙的九州之旅|JR九州也說明:博多是九州最大的地區,從福岡機場國內線搭乘地下鐵只要5分鐘便可抵達博多車站,一下飛機就可以馬上到這裡購物娛樂了!

國立臺灣大學 國家發展研究所 陳明通所指導 溫賈舒的 獲勝組合(Win-Set)在前置談判期的測量:以調查研究探索對兩岸政治談判的阻礙(2015-2019) (2019),提出九州台灣關鍵因素是什麼,來自於獲勝組合、雙層賽局、兩岸關係、前置談判、統獨立場、民意調查。

而第二篇論文國立成功大學 歷史學系碩博士班 石萬壽所指導 吳建昇的 道光三年以前台江內海及周圍地區歷史變遷之研究 (2009),提出因為有 台江內海、潟湖、台南地區、南瀛、區域開發的重點而找出了 九州台灣的解答。

最後網站日本九州地震:「由衷感謝」台灣的慰問 - BBC則補充:日本官房長官菅義偉表示感謝台灣的慰問和提議支援救災,但是目前日本只接受駐日美軍所提供的援助。

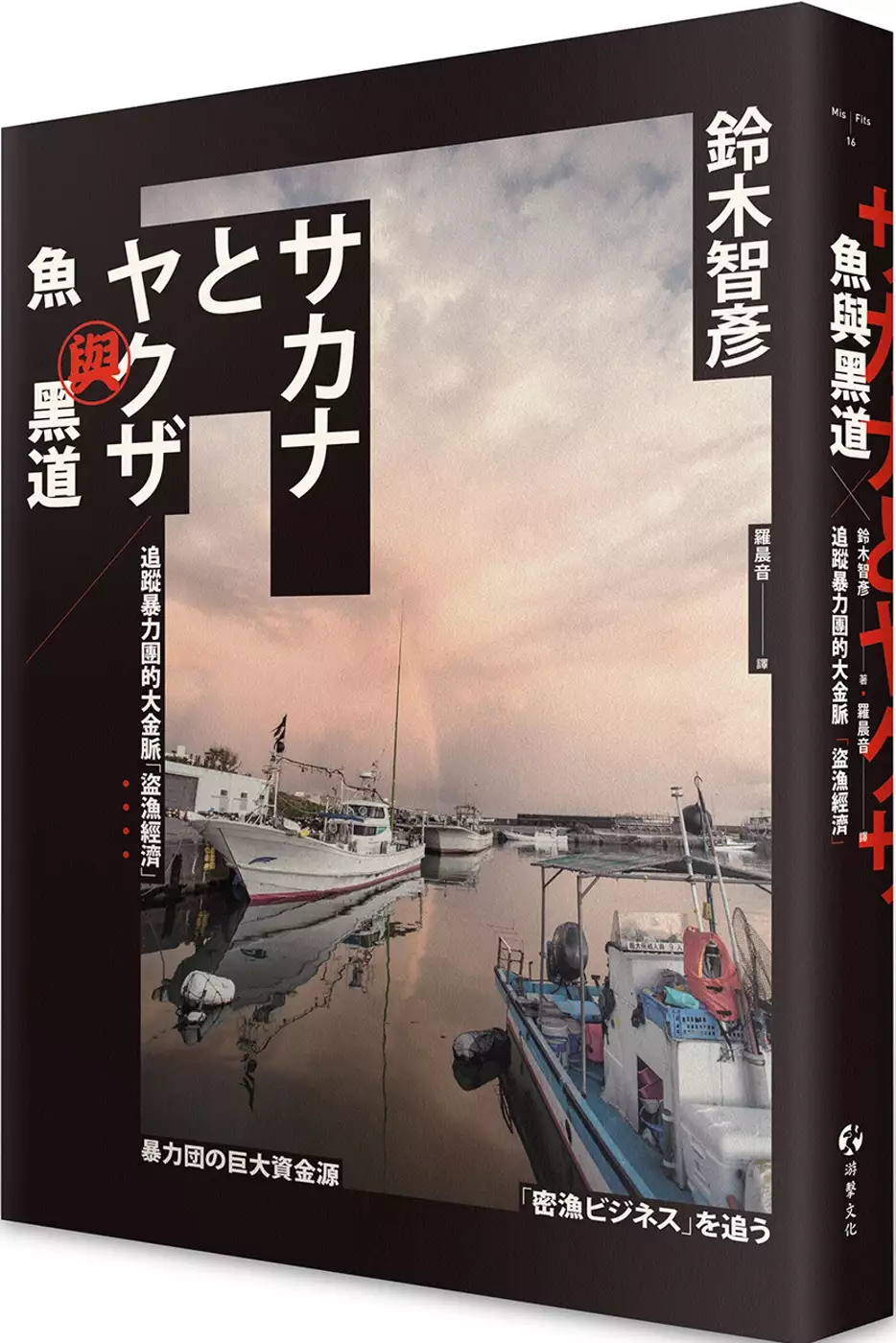

魚與黑道:追蹤暴力團的大金脈「盜漁經濟」

為了解決九州台灣 的問題,作者鈴木智彥 這樣論述:

歡迎光臨二十一世紀日本殘存的最後祕境 歷時五年追蹤調查,揭開日本漁業的另一面 「寫作者工作的醍醐味,在於深入人間世以外的魔境,將眼前開展的未知風景擷取回來。那樣的場所就在生活的極近之處,以幾乎原始的狀態保留著,而我們每天食用從那裡送來的海中美食,過著日子。暴力團沒有媒體所說的那麼黑暗,但你也不會想到:為暴力團與你我之間的差異搭起橋樑的,是海鮮。」 先前隻身潛入福島第一核電廠,完成黑道與核電廠共生關係調查的鈴木智彥,這回運用他對黑道的認識及相關人脈,循線追蹤暴力團的大金脈——盜漁經濟。這趟單槍匹馬的採訪旅程,從岩手和宮城的三陸鮑魚盜採題材展開,並由此進入東京築地市場臥底四個月。接

著前往北海道調查「黑鑽石」海參盜採,再以描繪千葉的「暴力之港」銚子,作為漁港城鎮被黑影壟罩的縮影呈現。爾後再訪北海道東端的根室,挖掘爬梳了當地盜魚傳統的來龍去脈。踏查足跡最終抵達九州、台灣及香港,拼湊出鰻魚國際走私網絡。 書中的事件場景千變萬化,包括遭震災海嘯襲擊的市鎮、宛如異世界的「築地村」、漁業權懸置的發電廠周邊海域、黑市化的知名觀光朝市、漁村裡的聚賭場所、被國家拋棄的北方領土等等。鈴木筆下有血有肉的人物,一一躍然紙上。男人盜漁、女人賣春的亡命鴛鴦;從一般社會掉落、被築地市場撿拾起來的邊緣人;與盜魚集團鬥智鬥力,卻受限於法令而難掩悲憤的海保職員;分工合作掩護防守,自比為棒球隊友的盜魚

團隊;為求生計鋌而走險擔任雙面諜的船主;在三角海域跟蘇聯警備隊周旋、行徑被市民視為痛快逆襲的特攻船員……。 透過鮑魚、海參、鮭魚、海膽、螃蟹、鰻魚等海鮮,鈴木巧妙串接起一個又一個生動鮮明的故事。他不刻板複製黑道的單一形象,也不浮誇渲染漁民的哀情悲歌,而是奮力揭露被隱蔽的事物,傳遞無聲者的心聲,讓那些活在黑白交錯之間的姿態身影,有機會進入大眾的視野中。 專文推薦 洪伯邑∣台灣大學地理環境資源學系副教授、《尋找台灣味》主編 吳映青∣香港中文大學人類學系博士候選人 共感推薦 「海,究竟是誰的所有物呢?僅是要支撐起市鎮的運作、餐桌上能負擔的佳餚與每個家庭的微笑,灰色的海,就無

可奈何的常態化了。跟隨著作者的腳步走訪了岩手、東京、千葉、北海道、台灣與香港,我們彷彿也冒了個險,投向那暗影重重又魔幻神秘的黑色海域,窺見再平凡不過的漁民日日在暴力團、海保、警察間攻防、被夾在蘇聯與日本的海域情報戰之間,而共產黨與黑道則競相爭奪漁工的代言權……這是一個沒有反派,沒有壞人的故事,當然也沒有聖人與君子。亡命之徒是講道義的,惡貫滿盈卻又充滿良善,違法犯罪卻也是痛快的逆襲。這本書讓我們看見一個當規則橫在求生的本能前面,非法與犯罪一不小心就成為事實的世界。」——方怡潔/清華大學人類學所副教授 「台灣作為一個海島國家,傳統餐食與小吃對於各種來自海洋的珍饈自不陌生,而許多來自境外海域的

水產品,在受惠於全球貿易的便利下,也逐漸成為國人菜單上耳熟能詳的料理選項。當飲食消費所討論的內涵,開始從個人層次的溫飽、營養乃至品味秀異,轉向更巨觀層面的環境永續、階級與道德議題時,關注及追溯餐桌上食材的源頭就成了晚近許多研究、報導的取材所在。作者鈴木智彥以『盜漁』這個晦暗的視角出發書寫,將帶領讀者在空間上走踏以日本為起點的東亞各漁場,娓娓道來近半個多世紀以降日本水產經濟錯綜複雜、黑白交摻的發展歷程與關係網絡。無論身為讀者或消費者,這都是一本相當具有啟發性的著作!」——陳玠廷/農科院農業政策研究中心副主任 「對一個以北海道為據點的人類學家而言,整本書讀來洋溢著滿滿的熟悉感。但某些秘密探查

或交涉的劇情還是讓我眼界大開,甚至冒了點冷汗。有些情節使我聯想到王崧興先生筆下『期望僥倖』的漢人漁村生活氣質,還有些則讓我回憶起早年某位朋友進入道東漁村做田野時的幽微遭遇。除了『揭密』日本黑道之外,《魚與黑道》其實還能帶來更多啟發。透過不同於學術研究的直白語言,作者揭露出某些逸脫出一般人類學視野之外的捕撈貿易網絡,以及其與國家、企業和漁民間曖昧難解的張力,讓我們一窺在日常表象之下盤根錯節的跨國商品鏈,非常值得一讀!」——張正衡/台灣大學人類學系助理教授 「日本政府立法護漁,違法捕撈叫盜漁,盜漁者黑道是也。鮑魚、海膽、螃蟹、海參、鰻苗等盜漁海產市價加總,有二十八億新台幣之多! 盜漁船隻

返回港口時,極可能曝光被捕,鈴木智彥說那就像『魔性時刻』。我覺得鈴木智彥的採訪過程也是段『魔性旅程』,吃閉門羹、被放鴿子、人身安全受威脅、黑道邀他加入盜漁行列,種種採訪經歷都在書中呈現。 讀這本書時,我不時冒出『這樣繼續採訪下去,可能會死掉吧?』的不安感。還好,他還活著,用他的筆寫下日本黑道與漁業的故事,然後問說:『這樣下去,日本的漁業會死掉吧?』 可是,他這個問題,有解答嗎?你覺得呢?」——楊鎮宇/《食.農:給下一代的風土備忘錄》作者

九州台灣進入發燒排行的影片

今天快閃之前想去但是時間不夠無法去到的地方—門司港。九州最北端的車站「門司港」於明治22年(1889年)初開港,當時曾一度躋身日本三大港之列,是相當重要的國際貿易據點,因此這裡蓋的非常漂亮的關稅局建築。由於後來與本州的海底隧道開通,這裡也漸漸的變成一個觀光的地方。

從博多駅到小倉駅新幹線只要15-17分鐘,可謂椅子還沒坐熱就到了。距離遠,但是花費時間少,代價就是貴鬆鬆的票,這段路程要價3400日幣,也就是台幣1000元左右。

這時候就覺得JR PASS真的是旅日神物,花費11000日幣就可以五天自由座任意搭乘,這也是為何我很喜歡去日本旅遊的原因,他們對國外觀光客很優惠,除了可以節省旅遊花費,更可以省下很多通車時間。

#門司港 #小倉 #新幹線 #福岡 #博多 #jrpass #鐵道 #九州 #鐵道迷 #九州鐵路博物館

獲勝組合(Win-Set)在前置談判期的測量:以調查研究探索對兩岸政治談判的阻礙(2015-2019)

為了解決九州台灣 的問題,作者溫賈舒 這樣論述:

本論文採用Robert Putnam的「獲勝組合」(win-set) 概念來探索對兩岸政治談判的阻礙,並用該概念作爲測量台灣民衆的統獨立場的新的分析工具。藉由針對大陸涉台專家的問卷調查以及針對台灣民衆的系列民意調查,本論文探討在2015年至2019年期間兩岸是否存在著能獲得各自國内多數支持的政治談判結果。筆者先檢視兩岸的win-set是否有重叠之處,或者雙方在接受率上比較接近的談判結果,再進一步探討以達成該談判結果為目標推動兩岸政治談判的跨兩岸或者台灣國内的聯盟(coalition)的形成之可能性。在分析潛在的聯盟的方法上,除了將兩岸的四個群組(大陸涉台專家與台灣的泛藍、泛綠和中立的選民)對

趨於統一的談判結果的接受率加以比較,筆者也從民調中分析台灣民衆對兩岸政治談判的條件的態度,包括大陸所偏好的談判條件、談判雙方的適當身份和立法部門與民衆對談判的監督等條件。本研究的後部分由測量win-set的民調題目分析台灣民衆在統獨立場上的彈性程度,將民衆在統獨立場六方量表上的偏好與他們對趨於統一的談判結果的接受度加以比較。接著筆者特別分析民調受訪者的子總體,即在六方量表上偏向維持現狀或台灣獨立的受訪者,針對此子總體採用二元勝算對數模型,檢驗個體層次變數與受訪者接受趨於統一的談判結果是否有相關性。

道光三年以前台江內海及周圍地區歷史變遷之研究

為了解決九州台灣 的問題,作者吳建昇 這樣論述:

「台江內海」為過往以來台灣西南沿海諸多內海之一,為一由濱外沙洲及陸地所圍成的潟湖,北起歐汪溪口,南至二層行溪口。約今台南市各區以及台南縣的七股鄉、將軍鄉、佳里鎮、西港鄉、安定鄉、新市鄉、永康市,還有高雄縣的茄萣鄉之全部或局部地區。不僅在諸多內海中範圍最大,地形與環境變遷最為顯著者,更是台灣本島最早拓墾的重要地點之一。尤其台江內海在清代台灣建省前一直是台灣統治之中樞,長期為台灣政治、軍事、經濟和交通的中樞,故在台灣歷史發展上具有舉足輕重的地位,其歷史變遷更牽動著整個台灣史的發展。然而因道光3年(1823)的大風雨,使台江內海的水域部分迅速陸浮消失,同時也造成台江內海及其沿岸周圍地區的歷史地位漸

趨沒落,台灣的政治及經濟中心他移的情況,故該年也可以說是台江內海發展由盛而衰的重要關鍵,而本論文主要探討在此之前台江內海的發展情況。本文論述的年代,起自先住民時代開始,經荷蘭、鄭氏、清領時期,以道光3年台江內海之浮覆為斷限,研究主旨在於重現台江內海及沿岸周圍地區在地形、河道、海岸線等自然環境的變遷,並藉以討論此一變化對官府經營、地方開發與漢人社會發展之影響,分析不同時期,官府在台江內海及周圍地區的規劃、經營及其所造成的影響,包含有關地方建置、軍事防衛、原住民政策以及有關交通、文教、救濟事業等的情況;另亦探討台江內海及周圍地區不同時期的經濟活動及其轉變,包含軍屯、官庄、民田、番田、海埔地等不同類

型的土地利用,以及漁業、鹽業、養殖業開發等的發展,藉以了解台江內海沿岸居民的生存、生產、生活之方式;本文也有意釐清台江內海及周圍地區不同時期民人社會的發展型態,透過探討漢人的街莊聚落、宗教信仰、商貿行郊的興衰變遷,期以對台江內海周圍聚?社會的發展有更進一步的認識。本文除緒論、結論之外,正文共分為三個部分:首先敘述清領以前的台江內海,探討平埔族西拉雅族在內海沿岸的分布及活動的情況,接著敘述以大員(安平)及赤崁地區為主要根據地的荷蘭人與東寧政權在台江內海周圍的經營;第二部分為康熙年間的台江內海,由於清廷將台灣併入版圖,使台灣與中國產生更多的連結,因此主要探討清領初期官府在台江內海的經營,並論及漢人

移民此時在台的拓墾;最後,探討雍乾嘉年間的台江內海,亦即台江完整浮覆前最後的情況,此時內海水域受到人為開發影響以致淤積加劇,官府經營亦因朱一貴事件而轉趨積極,再加上乾嘉大移民潮的衝擊,使得台江內海在官府規劃、民生經濟、聚落社會等各方面又呈現與之前不同的發展。

九州台灣的網路口碑排行榜

-

#1.【九州】台灣樂天信用卡合作優惠20%OFF - 宣傳活動

請留意! *1 只有透過RAKUTEN CARD SPECIAL OFFER 的網頁事先預約才可享有優惠。(如未事先預約、或透過電話預約等恕不提供優惠)。 *2 如果希望更改預約,請至RAKUTEN CARD ... 於 www.nrgroup-global.com -

#2.台灣九州國際貿易有限公司

台灣九州 國際貿易有限公司,統編:54739928,地址:臺中市北區青島路一段414號2樓,負責人:羅秉翔,董監事:羅秉翔,經理人:王明星,設立日期:102年12月24日,營業項目:汽、機車 ... 於 www.twincn.com -

#3.使用九州鐵路周遊券享受絕妙的九州之旅|JR九州

博多是九州最大的地區,從福岡機場國內線搭乘地下鐵只要5分鐘便可抵達博多車站,一下飛機就可以馬上到這裡購物娛樂了! 於 www.jrkyushu.co.jp -

#4.日本九州地震:「由衷感謝」台灣的慰問 - BBC

日本官房長官菅義偉表示感謝台灣的慰問和提議支援救災,但是目前日本只接受駐日美軍所提供的援助。 於 www.bbc.com -

#5.搜尋飛往九州的便宜機票 - KAYAK

尋找低至NT$10316的九州機票。從台灣出發可搭乘德威航空, 全日空航空, STARLUX Airlines等航空公司。立即在KAYAK搜尋超值的九州機票優惠。 於 www.tw.kayak.com -

#6.【日本九州四國自由行】大分·愛媛縣景點美食交通全攻略

自從航空公司開通了台灣跟四國愛媛縣松山的直航班次後,去日本旅行就多了選擇!但一般人假期不多,想一次過玩遍九州與四國該如何是好呢?其實這兩個地方只是一海之隔, ... 於 www.travelzoo.com -

#7.分類: 九州|福岡 - 瑪格。圖寫生活

去年11月前往九州旅遊,回憶中難忘的一幕,是從佐賀搭車前往福岡,走出JR博多車站 ... 初訪九州自駕之旅最後一晚,我們決定要大吃大喝。 ... 買明太子當伴手禮帶回台灣. 於 margaret.tw -

#8.免費日本九州旅遊指南 - Agoda

取得日本&九州吃喝玩樂住小撇步。探索九州最獨特的住宿、旅遊老鳥才知道的景點、必嚐的美食和最夯的購物區。 ... 其他旅遊目的地. 南投, 台灣. 南投. 台灣. 於 www.agoda.com -

#9.台灣鳳梨日本九州超市上架黃偉哲拍片掛品質保證| 地方 - 中央社

台南市政府與南瀛農產行銷公司成功爭取台灣鳳梨在日本九州永旺超市上架,台南市長黃偉哲錄製行銷影片,透過日本的友誼市及媒體播出,向日本民眾宣傳 ... 於 www.cna.com.tw -

#10.九州 - 日本台灣商會聯合總會

九州台灣 商工會與鹿兒島銀行及鹿兒島商工會議所聯合主辦為期兩天(2021年11月26~27日)的臺灣物產展, ... 九州台湾商会参与日本台湾商会聯合総会常務理事熊本振興活動 ... 於 nihon-taishokai.kilo.jp -

#11.CityDiscoverer福岡鹿兒島日本九州2021-23(11版) - 博客來

普遍性的,並不只是台灣旅人或日本九州的問題。 本次日本九州新改版最想說的是: 就在疫災爆發與其前後的2017~2021年,日本九州的旅行環境變化之大,真是讓人驚呼連連: 於 www.books.com.tw -

#12.日本九州台灣經濟交流訪問團等一行6人晉見總統 - 外交部

日本九州台灣經濟交流訪問團等一行6人晉見總統. 日本「九州經濟連合會」會長麻生泰(Aso Yutaka)偕日本經產省九州經濟產業局長岸本吉生於3月4日至6日 ... 於 subsite.mofa.gov.tw -

#13.日本九州僑團首次成功舉辦台灣物產展 - 蕃新聞

日本九州僑團首次成功舉辦台灣物產展(中央社訊息服務20200924 18:11:27)九州僑團「九州台灣商工會」賴會長玉汝與「九州經濟連合會」首次合作, ... 於 n.yam.com -

#14.台湾研究系列(套装共十一册)【九州出版社权威出品!一套书 ...

九州 ·台湾研究系列(套装共十一册)【九州出版社权威出品!一套书带你分析研究台湾政治、历史、文化、教育等领域!探讨海峡两岸之间的问题与挑战,机遇与发展!】 於 www.amazon.cn -

#15.請問台灣與日本九州哪個面積比較大? - 旅遊日本住宿評價

九州 包括九州本島及2,159 個島嶼,面積42,141 平方公里,約為全日本的1/10(九州本島面積36,554 平方公里,相當我國台灣省)福岡到長崎鐵路長約153.9公里, . 於 igotojapan.com -

#16.九州台灣團2人受傷其中1人直升機送醫 - 自由時報

日本九州熊本縣凌晨強震再襲,交通部觀光局調查,今天上午為止共有雄獅、康福、五福、山富、大興、喜鴻、易飛網、燦星、百威旅行社,計有45團1323人於 ... 於 news.ltn.com.tw -

#17.從台灣到日本。九州福岡五日之旅Day 1 @ Momo Garden

雖然已經三月了台灣的春天早就來臨, 可是九州天氣似乎還是冷冷的, ... 同事說那時候看到日本新聞, 說九州已經七八年沒下過雪了呢~她們也太幸運了吧XD~ 看到照片真是超 ... 於 blog.xuite.net -

#18.九州vs台灣 九州介紹 - ㄧˋ塔比(良い旅)

九州 vs台灣○ 九州介紹. ... 登入. 999999. ㄧˋ塔比(良い旅). 九州vs台灣○ 九州介紹. Dec 03 2021 04:26. 日本九州VS 台灣○ 更認識九州. 於 yitabitravel.pixnet.net -

#19.一張圖秒懂「日本到底有多大」完整版| VidaOrange 生活報橘

九州 有多大? 分享完北邊大~~~我們很多的北海道後,來看看南邊的九州吧! 基本上九州與台灣幾乎一樣大,所以很容易理解,也不是個三天就可以玩完的 ... 於 buzzorange.com -

#20.金德恩台灣製造日本九州熊本Kumamon T型三格式長形不鏽 ...

金德恩台灣製造日本九州熊本Kumamon T型三格式長形不鏽鋼便當盒/保鮮盒- ◤◤單層便當盒, 台灣製造T型三格式長形不鏽鋼便當盒/保鮮盒. 於 24h.pchome.com.tw -

#21.国境を越えた 台湾と九州の絆 - Taiwan Panorama

台湾 と九州の距離は約1000キロ、飛行機でわずか2時間と近い。二つの島は、経済活動では同じく中小企業を中心としており、歴史的にも深い結びつきがある。 於 www.taiwan-panorama.com -

#22.工頭堅-你好!九州!和台灣最親切的島嶼 - 欣傳媒

另外一個印象則是,儘管我們到日本各地旅行時,時常會有「另一個故鄉」的既視感,不過認真比較起來,九州的風土景觀,的確和台灣最為相似。 事實上,以全 ... 於 www.xinmedia.com -

#23.九州鬆餅台灣官方網站

來自日本人氣推薦的九州鬆餅,嚴選九州特色七種穀物製成,不添加乳化劑、香料、加工澱粉,並且使用不含鋁的膨脹劑。 七種穀粉在鬆餅裡面充滿鬆軟Q彈口感,有九州鬆餅的 ... 於 www.kyushu-pancake.com.tw -

#24.九州推觀光設攤天母夏祭 - 旅奇週刊

JR九州台灣代表洪斐文歡迎台灣同業多加推廣九州旅遊。 攜手華航促銷夏日鐵道小旅行近年九州觀光推進機構在台灣推廣觀光不遺餘力。繼去年於台中、台北結合物產推出觀光 ... 於 b2b.travelrich.tw -

#25.九州娛樂城【LEO手機APP下載】儲千送五百~天下現金網

九州 娛樂LEO送1000或娛樂城玩運彩的訪客真人百家樂都會獲贈一個賀年紅包天下現金網, ... 桌面遊戲. 老虎機1. 九州六合彩球. 北京賽車. 台灣38樂合彩. 基諾彩. 台灣539 ... 於 www.ts775.com.tw -

#26.20210110 陳處長夫婦拜會參觀「九州台灣商工會」賴會長玉汝 ...

照片集錦. 20210110 陳處長夫婦拜會參觀「九州台灣商工會」賴會長玉汝經營之台灣茶葉、藝術品店05. 於 web.roc-taiwan.org -

#27.以雙語慰問九州台灣總統發文登NHK官方推特點閱頭條 - 新 ...

日本九州出現數十年來未見的空前豪雨,熊本縣、鹿兒島縣、宮崎縣的災情慘重,日本政府已經發布危險等級4的避難指示(最高等級是5級),呼籲民眾立即 ... 於 newtalk.tw -

#28.蔡英文慰問九州水患安倍:台灣日本「患難見真情」 - Taiwan ...

台灣 英文新聞/政治組台北報導)連日豪雨造成日本九州地區災情慘重,總統蔡英文在週日(5)透過推特表達慰問之意,盼受災地區能夠盡快恢復生活,而 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#29.九州巴士票券|SUNQ PASS 北九州3 日券/ 南九州 ... - KKday

九州 島內高速巴士與市內巴士無限搭乘; 提供九州各縣市優惠券,讓你盡情暢玩九州; 出發前於台灣桃園機場取件/ 台灣郵寄服務,省下現場排隊購買的時間; 新增福岡機場到 ... 於 m.kkday.com -

#30.四國九州島聯盟 - 台灣棒球維基館

最近作者:Archi 2011年2月4日(星期五)10:57 ;歷來作者:203.77.62.252. 台灣棒球維基館. 重定向頁. 跳轉到: 導覽、 搜尋. #REDIRECT 四國島聯盟plus. 於 twbsball.dils.tku.edu.tw -

#31.九州夢幻鐵道列車開賣!台灣只開一團要搭最少「這價錢」

不過,現在台灣有旅行社看好鐵道旅行市場,大手筆包下被稱為「鐵道中的法拉利」的九州七星列車,2020年讓台灣民眾有機會體驗最奢華的鐵道旅行。 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#32.人流進不來!遊日本九州看南台灣觀光發展3招結合讓你賺 ...

日本旅遊多數人都會去東京、大阪、北海道,若要到最南端的九州福岡玩,不論是要到港口、旅遊景點,似乎相比城市,交通和人流要來的不那麼方便,而這情況也可以套用在 ... 於 group.dailyview.tw -

#33.九州(第三卷)-台灣角川官方網站

名將齊聚會九州!──江南筆下磅礡雋永的武俠鉅作第三卷! ☆南派三叔‧風聆‧唐家三少‧逸清 聯合推薦!(推薦人選順序依筆畫排列) 時光飛逝,轉眼間呂歸塵、姬野、羽然這 ... 於 www.kadokawa.com.tw -

#34.台灣部落客的九州之旅

共享在台灣最主要的部落格平台PIXNET(類似日本的Ameba或mixi部落格的服務)擁有極大影響力的4位哈日部落客實際體驗的九州魅力。 於 one-kyushu.com -

#35.以雙語慰問九州台灣總統發文登NHK官方推特點閱頭條 - 奇摩新聞

[新頭殼newtalk] 日本九州出現數十年來未見的空前豪雨,熊本縣、鹿兒島縣、宮崎縣的災情慘重,日本政府已經發布危險等級4的避難指示(最高等級是5級) ... 於 tw.news.yahoo.com -

#36.JR九州主導之地域開發案之個案分析-以博多車站為中心

台灣 高鐵雖是使用日本新幹線列車系統之公司,但如何活用日本經驗,對台灣高鐵來說, ... 本論文透過研究JR九州事例發現,JR九州在開發博多車站時,透過與地方政府以及 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#37.【九州| 佐賀5日遊】台灣虎航直飛,2萬台幣5天4夜小奢華溫泉 ...

繼先前利用台灣虎航直飛花卷、茨城空港後,讓我對直飛日本二、三線城市的旅行充滿期待, 不過先前幾縣對我本來就算熟悉,這回利用佐賀空港前來, ... 於 aliciatseng.net -

#38.️便宜九州機票優惠含稅最低NT$4319 起 - Expedia

九州 機票✈️ 2022 便宜九州機票含稅最低NT$4319 起。 ✓現在預訂九州機票可以即享精選飯店加購價47折起* ⭐ 快來Expedia.com.tw 看喔! 於 www.expedia.com.tw -

#39.九州蒜味白湯叉燒麵(叉燒:台灣) - 甘泉魚麵

以九州蒜味白湯醬(油菜籽油、食鹽、糖、洋蔥、蒜頭、醬油、芝麻油、芝麻...)調理而成的湯頭,搭配叉燒肉、豆芽、玉米、黑木耳、小白菜等菜蔬及魚板、雞蛋, ... 於 www.fishnoodle.com.tw -

#40.日本九州旅遊-九州豪斯登堡~離台灣很近的小歐洲 - 青青小熊

九州 豪斯登堡~離台灣很近的小歐洲寒假快到了,又是個適合全家出遊的好季節, 這回帶大家去離台灣很近的「荷蘭」玩喔! (被打~~~最好荷蘭離台灣很近啦 ... 於 yoke918.com -

#41.南九州/九州旅遊,九州鹿兒島、日本九州旅遊行程 - 上順旅行社

日本南九州/九州旅遊,南九州團體旅遊推薦,深度暢遊日本南九州著名景點鹿兒島、熊本、福岡、湯布院等熱門南九州旅遊景點,走訪北九州皿倉山夜景、元乃隅稻成神社, ... 於 www.fantasy-tours.com -

#42.[問卦] 九州根本台灣鄉下失望- Gossiping - PTT生活政治八卦

這次來九州玩發現根本鄉下什麼佐賀熊本根本像台灣鄉下熊本除了熊本熊什麼都沒有只有福岡比較熱鬧但百貨也沒有東京大阪多唉原本以為日本都很進步繁榮的沒想到這麼鄉下 ... 於 ptt-politics.com -

#43.日本熊本震後半年完成重建九州300處私房秘境向台灣遊客招手

熊本大地震後屆滿半年,九州地方政府進行震後各種檢討,重點城市熊本縣和鄰近大分縣已重建完成恢復活力,在確保安全無虞的情況下開業,歡迎台灣旅客來 ... 於 www.storm.mg -

#44.日本九州地區彙整

日本九州地區彙整- 潔西姊姊・台湾日本魅力発信. 於 jessy.tw -

#45.豚將日本拉麵專賣店-無限供應加麵吃到飽

... 拉麵市場中最專業、最美味、也最平價,豚將要創造的就是目前台灣最棒的拉麵店。 ... 為提供客人更道地日本拉麵,除堅持日本湯頭原汁原味更為沿襲九州日本拉麵的 ... 於 www.tunjiang.com.tw -

#47.日本九州旅遊何處去?不可錯過的北九州旅遊熱門景點!

說到日本北九州旅遊景點,主要是分佈在長崎、佐賀、福岡以及大分等四縣裡,航空交通建議選擇福岡機場作為起降目的地,主要因為往返台灣與福岡的航班班次多、飛行時間短(約 ... 於 www.gtstour.com.tw -

#48.ღ『日本。九州』台灣桃園國際機場-行前篇ღ

等了好久終於到今天了~ 一早四點多就起床了~趕在六點前到機場,因為我們的班機是8:40的~ 所以要提早來報到~還不到六點我們就到機場了~ △推著行李車~小 ... 於 ab716991.pixnet.net -

#49.在日台湾人ブロガーの九州生活の日々。福岡 @ 辣蛋糕福岡 ...

動画を撮って、在日台湾人の生活を記録してるペキ(Peikie)です。 福岡に住んでいます。今年(2020年)は8年目になります。 「日本九州圏」というFacebookを運営し ... 於 peikie1.pixnet.net -

#50.金德恩台灣製造日本九州熊本Kumamon 玻璃製造型隨身杯400ml

金德恩台灣製造日本九州熊本Kumamon 玻璃製造型隨身杯400ml目前網購只要305元,YAHOO!奇摩購物中心商品編號: 8302209,分類屬於杯壺酒器,方便你比價及尋找開箱文。 於 twcoupon.com -

#51.來自台灣的九州男兒 - 痞客邦

我是一個在福岡經營民宿的台灣人。 ※民宿網址:http://www.tabijifukuoka.com/ ※旅行粉絲頁:https://www.facebook.com/TaiwaneseInKyushu/ 於 peterorz.pixnet.net -

#52.台灣虎航飛福岡搭配JR九州周遊券購物、美食 - 爆肝護士的玩樂 ...

台灣 虎航不僅是台灣的優質廉價航空,重點開設的新航點也超多的,這一次搭著台灣虎航前往福岡再搭配九州JR周遊券,一整個玩超大的阿! 於 nurseilife.cc -

#53.九州台灣商工會(@kyushutaiwan) • Instagram photos and videos

59 Followers, 59 Following, 84 Posts - See Instagram photos and videos from 九州台灣商工會(@kyushutaiwan) 於 www.instagram.com -

#54.回報台南市捐款恩情日本九州超市販售台灣鳳梨 - 蘋果日報

日本熊本縣2016年發生大地震後,台南市與高雄市合力捐款幫助熊本縣。面對台南市政府希望協助販售台灣鳳梨請求時,一家九州超市決定回報當年恩情, ... 於 tw.appledaily.com -

#55.日本九州超值旅遊景點,隱含什麼觀光危機? | 大數聚| 遠見雜誌

今年十二月初,也就是開始撰寫本文的時候,筆者正在九州福岡附近走走逛逛,福岡的位置在九州的北邊,如果以台灣來形容,類似於新北市;這一次的日本之行, ... 於 www.gvm.com.tw -

#56.[心得]搭乘台灣虎航縱貫九州的一人自駕旅! (福岡、鹿兒島)

台灣 LCC不斷開航,特別是我很喜愛的九州地區,又有台灣虎航這個生力軍加入,可以預見的是,我們國人到日本自助旅行,又有新的選擇。這次酒雄搭乘台灣 ... 於 www.sakehero.com -

#57.700ml-台灣製造-日本-九州-熊本-Kumamon-保鮮盒(出清 ...

【金德恩】兩入圓形玻璃保鮮密封便當盒-700ml-台灣製造-日本-九州-熊本-Kumamon-保鮮盒(出清.SALE). 綜合推薦; 新上市; 銷量; 價格; 篩選. 商品分類; 品牌. 於 www.momoshop.com.tw -

#58.海外至九州|怎麼去九州|九州觀光推進機構[日本]

外國到九州各縣的航班資訊介紹。 ... 海外至九州. Access Map. 福岡機場. 起飛, 所需時間, 航班, 航空公司. 北京(經由青島), 約3小時55分鐘, 星期一、三、五、日, MU. 於 www.welcomekyushu.tw -

#59.福岡(九州)機票票價查詢:台北,高雄飛九州便宜機票| 東南旅遊網

想查找台北,台中,高雄飛福岡(九州)的機票是否還有位以及價格狀況,東南旅遊提供福岡機位 ... 北區A~F櫃:長榮航空、中華航空、台灣虎航; 南區G~F櫃:長榮航空、全日空. 於 www.settour.com.tw -

#60.【九州跟團行程推薦】 日本九州旅行團 - 吉光旅遊

春節寒假出國,日本九州團體旅遊推薦,暢遊大分,長崎,福岡,熊本,宮崎, ... 面積與台灣幾乎一樣大,但人口卻僅一半再多一些,因此空間格外寬敞、舒適,山岳河川似乎也 ... 於 www.auroratour.com.tw -

#61.天下雜誌- 【九州人曾稱霸台灣?】#九州和台灣的緣分...

【九州人曾稱霸台灣?】#九州和台灣的緣分端午假期,日本大概是很多人出國旅遊首選,但是你知道,比起大家愛去的東京、關西等地方,台灣其實 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#62.日本九州喜迎台積電設廠,昔日半導體扛霸子能重振榮光嗎?

而九州過去曾是日本的半導體核心發展地區,後來卻萎靡不振,此次迎來台積電 ... 指揮中心今日邀集台灣急診醫學會、藥師公會全聯會、消防署、新北市、 ... 於 www.bnext.com.tw -

#63.獨/首次對台灣人揮手!九州「對馬島」秘境攻略大公開

日本九州「對馬島(つしま)」對台灣人來說完全是處女地,因為距離南韓比日本更近,原本對馬島主要客源是韓國人,隨著日韓關係降到冰點,在今(2020) ... 於 travel.ettoday.net -

#64.日本九州岛和我国台湾岛哪个更大 - 百度知道

中文名称九州外文名称Kyushu 所属地区日本下辖地区福冈县、佐贺县、大分县等地理位置日本列岛西南面积3.79万平方公里人口13,108,027人(2013年) 於 zhidao.baidu.com -

#65.九州| Destinations | Travel Japan(日本觀光局)

查看九州的最佳遊覽地點。日本九州島有美味的拉麵、景色動人的健行步道,以及統稱別府溫泉的火山溫泉。 於 www.welcome2japan.tw -

#66.九州旅遊、福岡、鹿兒島、宮崎-日本-國外團體|雄獅旅遊

總公司地址:台灣台北市114內湖區石潭路151號; 旅遊產品由雄獅旅行社股份有限公司提供; 代表人:王文傑; 統一編號:04655091; 代表號:02-87939000; 綜合旅行社交觀綜 ... 於 travel.liontravel.com -

#67.九州- 背包攻略

重點提示[編輯]. 日本列島四大島中最南部者,由於距離台灣接近,加上有豐富天然景觀及主題樂園,吸引大批台灣自助旅客。 福岡縣[編輯]. 位於九州北部,為九州最大 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#68.日本獨創台灣就吃得到!九州人氣刨冰「おいしい氷屋」海外首 ...

台灣 店與日本九州本店同步推出共8款冰品,鬆軟如雪花般堆疊的九州純冰,豐富佐料讓人驚喜。其中「抹茶馬斯卡邦乳酪」、「黑芝麻杏仁豆腐」、「鮮奶油牛奶 ... 於 www.vogue.com.tw -

#69.日本-九州 - 皇家國際運通

九州 · 由布院:女士們到訪受歡迎之景點悠雅行3日起 · 黑川溫泉:米其林2星級溫泉地極致行3日起 · 霧島:坂本龍馬蜜月溫泉鄉樂遊行3日起. 於 www.royaljetway.com.tw -

#70.鳳梨台灣隊」在日本九州Aeon超市新鮮上市 - 台南市政府

台南市長黃偉哲表示,2016年台南與熊本都遭逢地震災難,兩地互相扶持走過重建,也因此有著特別深厚的情感,這次特地選在日本九州永旺(Aeon)超市上架的「鳳梨台灣隊」鳳梨 ... 於 www.tainan.gov.tw -

#71.日本旅遊-九州-福岡,湯布院 - 太平洋旅行社

九州 花語湯布院‧紅葉溪谷舞秋楓‧柳川遊船五日 ... 嚴選秘境探索冬季謳歌九州久住自然原色,走上大觀峰之巔,賞彩繪銀白山色,甩開日常壓力, ... 台灣觀光協會會員 . 於 www.pac-group.net -

#72.Re: 誰比較「大」? - 看板Geography - 批踢踢實業坊

(2) 日本的面積大概是台灣的10倍,主要由4大島組成,第三大島是九州: ... 環島海岸線約1138km 九州有33889km 九州人口共1269萬人,台灣人口2292萬人。 於 www.ptt.cc -

#73.台灣人必去日本景點!來一場九州深度之旅!EP11 20170527 ...

最新《2分之一強》節目收看▻▻https://goo.gl/9HnJNZ 帥氣型男夢多要帶大家暢玩日本東 九州 ,帶你品嚐當地特色美食和玩遍私房景點! 於 www.youtube.com -

#74.就是愛台灣鳳梨!九州博物館將推出特殊餐點| 棒球 ...

由日本「ONE九州博物館」所策劃的「台灣鳳梨好集市」特展,不但將台灣鳳梨融入食材,未來也將透過台灣鳳梨,推出限定商品,以及特殊餐點,MLB café ... 於 www.nownews.com -

#75.九州暴雨狂炸滅頂! 鄭明典揭「慘況原因」:日本人其實很 ...

日本九州昨(4)日遭受強降雨侵襲,日本氣象廳對熊本縣與鹿兒島縣發布大雨特報, ... 鄭明典表示台灣防災能力非常好,應該要持續努力下去並且保持。 於 www.businesstoday.com.tw -

#76.高鐵延伸能振興地方經濟?看日本九州與北陸的經驗

最近台灣宣布了關於高速鐵路延伸的計畫。人口少子高齡化趨勢下,交通建設重心應從公路往鐵路轉移。先進國家或開發中國家皆欲建設高速鐵路以促進地方 ... 於 opinion.udn.com -

#77.台灣九州日東精工有限公司 - 104人力銀行

【公司簡介】我們重視每一位員工,除了有良好工作環境、也提供學習及成長的空間,歡迎優秀的朋友一起加入台灣九州日東精...。公司位於台中市大雅區。 於 www.104.com.tw -

#78.日本外相:台灣若突發事態做好撤僑準備將撤先島群島居民與 ...

日本外相:台灣若突發事態做好撤僑準備將撤先島群島居民與台灣日僑到沖繩、九州人數上看10萬. 04:102021/11/27. 中國時報. 於 www.chinatimes.com -

#79.出發來去九州佐賀玩!台灣虎航直飛佐賀機場航班 - Banbi 斑比 ...

台灣 虎航推出了桃園到佐賀機場直飛的航線,約為2.5小時的飛行時間,不再需要特意飛 ... 日本九州佐賀自由行行程介紹:佐賀Saga – Banbi 斑比美食旅遊 ... 於 banbi.tw -

#81.台北中山站美食,九州純冰,おいしい氷屋來台灣了!吃一口就會 ...

夏天到了,來吃冰吧!天氣熱消暑是一定要吃冰的拉~ 最近好多海外一號店進駐台灣,現在又多了一家,在昭和21年近一甲子的日本九州傳統口味的九州純冰, 號稱是日本職人 ... 於 maggielife.tw -

#82.【日本九州.佐賀】台灣虎航台北—福岡初體驗(含福岡→佐賀 ...

目前飛福岡的都是傳統航空,想要用便宜的價格玩九州,台灣虎航是最好的選擇,而且早上6:35起飛的航班,到達福岡機場才十點,還有很多時間可以玩。 於 www.teresablog.com -

#83.九州vs.台灣 - 家有七小姐

雖然台灣面積只比九州小一點點(只差約900km²),. 但九州只有7個縣, 台灣本島則共有19個縣市(兩倍以上). 可想而知, 九州的 ... 於 littlesevenathome.wordpress.com -

#84.分類:《九州(福岡.大分.熊本.鹿兒島.長崎)》文章 - 樂活的大方

基本上我們很少在台灣吃日本料理, 高雄「僕.燒. 於 www.bigfang.tw -

#85.日治時代的台灣,為何到處都是九州人?

在日治時代的戶政報告《昭和十年國勢調查》就顯示:1935 年的在台日本人約有27 萬人,佔了當時台灣人口5%,其中有超過一半的在台日本人本籍是九州地方 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#86.九州福岡自由行.台灣虎航(早去午回廉價航空採購之旅)

愛伯特這幾年最常旅遊的國家就是日本,目前兩大旅遊勝地九州跟北海道都還沒有去過,但我們這次的主要目的是採購行程,怕北海道太冷不方便血拼, ... 於 www.alberthsieh.com -

#87.今年不是五倍嗎?從「人口地理學」比較日本與台灣的競爭壓力

我們前面說過了,日本人口是台灣的5.4倍,九州四國中國等於一個台灣、近畿地方等於一個台灣、中部地方也等於一個台灣、北海道東北加北關東又等於一個台灣 ... 於 www.thenewslens.com -

#88.賞楓泡湯好時機謝謝台灣,現在的九州很元氣! | 旅遊 - 三立新聞

九州 熊本縣不僅有台灣民眾熟悉的熊本熊,耶馬溪楓葉與黑川溫泉也是觀光亮點;加上九州和牛、鹿兒島黑豬肉、博多拉麵、竹崎螃蟹等特產,楓葉、溫泉、美食, ... 於 www.setn.com -

#89.[台灣虎航] 九州福岡-IT240/IT241搭乘紀錄-福岡機場伴手禮推薦 ...

目前台灣直飛九州福岡的的廉航,就只剩下"台灣虎航"一家了,以前還有威航可以相抗衡! 也因為台虎獨占福岡機場的航線,在沒有競爭下的票價就變得比以前 ... 於 ksk.tw -

#90.關於我們- Kyushu Maker 九州逸品購物網站

当社の考える企業コンセプトとは、九州の商品をはじめ、日本全国の良いものを提供し、台湾で確固たる九州ブランドを作ることです。 当社は台日ワーカーが集まり、日本の ... 於 www.k-makerxy.com.tw -

#91.九州鋁業: 歡迎光臨

大碩工業. 高耐候陽極處理,國內唯一整廠日本技術輸入,製程採全自動電腦控制。高耐候表 面處理最適合台灣海島型氣候,耐蝕、耐鹼、性能高於國家標準10倍以上. 於 www.windowking.com.tw -

#92.九州娱乐九州真人【进入官网∶H3319.com】哪里玩台湾28 ...

很抱歉,找不到符合九州娱乐九州真人【进入官网∶H3319.com】哪里玩台湾28免费计划带回血】最蠢的北京赛车投注技巧【复制官网∶H3319.com】10分澳门六合彩免费计划带回 ... 於 www.etmall.com.tw -

#93.【週二想想】南九州紀行:那些人,那些事

後藤新平可以說是台灣近代史上赫赫有名的人物,他在1898年到1906年之間,擔任台灣總督府下的民政長官,任內完成了台灣鐵路縱貫線,與阿里山登山鐵路、台北 ... 於 www.thinkingtaiwan.com -

#94.九州面積台灣的評價費用和推薦,DCARD、PTT.CC - 教育學習 ...

九州 人口共1269萬人,台灣人口2292萬人。 城市的規模,九州最大的城市,福岡,北九州市, 和台北高雄比起來,都略遜一籌。 有時候想起來,如果九州離本州遠一點,可能會更 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#95.9/2 九州台灣商工會會長賴玉汝榮膺九州地區僑務促進委員

同時,積極拓展與日本各界的人脈;對國民外交的貢獻,有目共睹。 今天在九州台灣商工會舉辦約40人參加的烤肉大會中,駐福岡辦事處處長戎義俊夫妻率相關 ... 於 www.taiwanembassy.org -

#96.跨國界的「台」「九」線兩地牽成的「絆」 - 台灣光華雜誌

不是台灣東岸傍海的台九線,而是連結台灣和九州的「台九線」。 在太平洋西岸,與台灣相距約1,000公里的九州,兩地飛行時間只需兩小時,同樣以中小企業為主的兩個島嶼, ... 於 www.taiwanpanorama.com.tw -

#97.事實上的日本第二大島——九州島在日本到底是什麼樣的地 ...

現在日本國土主要由四大島組成——本州,九州,北海道,四國, ... 平方公里,人口則有2300多萬,說明台灣之富庶遠超和其面積差不多大的九州和四國)。 於 kknews.cc