京北傳統越南河粉農安的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦小倉貞男寫的 半島之龍:越南脫離中國,追求自由與認同的原動力 和黃慶軒的 牛肉料理地圖:70道異國牛肉料理(豪華增訂版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站家族精英[1-8画定稿]也說明:他们家在兴宁南街开了一间旅店,其中一位在越南经商的华侨张稼城经常到这里住宿 ... 刁世昌(1812——1946),吉林省农安县三宝乡放牛沟村刁家床子人。

這兩本書分別來自八旗文化 和帕斯頓數位多媒體有限公司所出版 。

中原大學 室內設計研究所 黃慶輝所指導 林勇俊的 流動的場所感—以桃園市中壢區之新住民與外籍移工為例 (2019),提出京北傳統越南河粉農安關鍵因素是什麼,來自於室內設計、歸屬感、場所依戀、地方認同、食物認同。

而第二篇論文國立高雄師範大學 地理學系 吳連賞所指導 蘇恒安的 品味地景味:米酒文化的美味論述 (2014),提出因為有 地景、空間、米酒、美味、飲食文化的重點而找出了 京北傳統越南河粉農安的解答。

最後網站公館 豆花 - База недвижимости МТК則補充:骚豆花敦南旗舰店 銀座河粉蛋麵SlNCE 1976公館台大 陶记越南美味 京北传统越南河粉 京北传统越南河粉农安店 芳庄越南美食 356越南牛肉河粉. 臺北公館商圈因緊鄰學區 ...

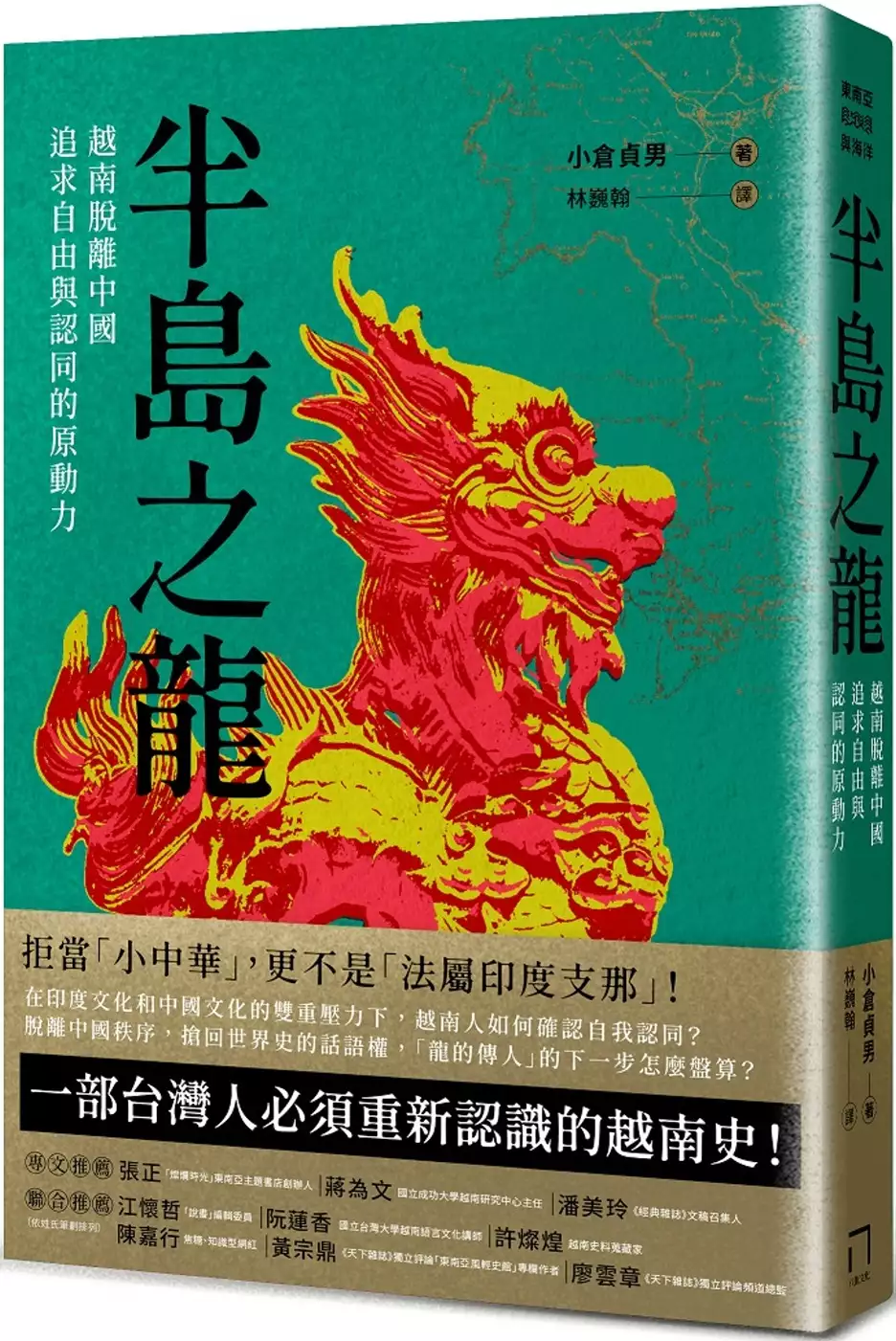

半島之龍:越南脫離中國,追求自由與認同的原動力

為了解決京北傳統越南河粉農安 的問題,作者小倉貞男 這樣論述:

越南――「龍的真正傳人」! 在帝國夾縫之間奮力求生的越南, 在世界史上持續發出響亮的怒吼! 龍的真正傳人,秉持東南亞文化認同和民族自豪, 讓越南成為史上唯一擊敗中國、蒙古、法國、美國等強權的國家! ◆ 以清晰的學者之思,流暢的記者之筆 透過說故事的方式,完整解答越南史 ──日本越南史專家小倉貞男的畢生代表之作! ■最陌生的鄰居:越南 說到越南,你(妳)會想到什麼?是風光旖旎的下龍灣、古色古香的順化皇城?還是價格實惠又美味的越南河粉、法式麵包?台灣和越南隔著南海遙遙相望,台北飛河內,只不過兩個小時。可是,即使兩者的地理位置如此接近,台灣人對越南史恐怕

仍是一知半解。其實,台灣和越南有非常多的共通點:兩者都受到中國制度和文化的深遠影響,也都曾身為列強的殖民地而邁入現代化,最重要的是,兩者都在追求自我認同的道路上勇往直前。 日本學者小倉貞男曾長期擔任《讀賣新聞》西貢(今胡志明市)特派員,第一線觀察越南社會數十年來的脈動與變遷,甚至親身經歷越戰;可謂窮盡他一生心血的代表之作——《半島之龍》,以清晰的學者之思,流暢的記者之筆,透過說故事的方式,完整解答越南史。 小倉貞男以「A、B」兩軸建構出一部完整的越南史:「A軸」是指越南和中國長達一千年的互動歷史;「B軸」則是指越南脫離中國統治後,躍上世界舞臺,與其他國家互動的另一段千年史。唯有正確

地理解「A、B」兩軸的脈絡,才能完整地明白越南何以成為今日的越南。 ■A軸:越南中國,一邊一國! 越南史的第一個千年,不得不提它和中國的牽扯糾葛;而這一切,得從漢帝國說起。自從漢帝國征服趙佗所建立的南越王國後,越南便受到中國長達千年的高壓統治。與此同時,中國也向越南輸入官僚體制、漢字、儒家等文化,企圖把越南打造成東南亞版的「小中華」。但越南人民對於自身文化的高度認同,使他們意識到越南從來就不是中國的一部分。另外,由於派駐在越南的中國官員長年貪汙腐敗,導致越南人頻頻揭竿起義,其中更有深具越南特色的女性所主導的抗爭,例如「徵氏姊妹」、趙嫗等人所領導的反抗。 越南史上有三次著名的白

藤江之戰,即分別發生於九三八年的越南(吳朝)對抗中國的南漢政權、九八一年的越南(前黎朝)對抗宋帝國,以及一二八八年的越南(陳朝)對抗蒙古帝國,三次戰爭最後都以越南勝利告終。面對來自北方的中國大軍和蒙古鐵騎壓境,為何越南人總是能以寡擊眾?關鍵在於越南朝廷和人民同仇敵愾,團結一致。小倉貞男指出,中國對越南長達千年的壓迫,不只意外地形塑了越南人的民族認同,更成為日後越南對抗帝國主義、追求自由與認同的原動力。 ■B軸:與東南亞王國和法國的互動,形塑今日的越南 身為東南亞文化圈的一部分,脫離中國壓力的越南,還得面對其他東南亞王國的挑戰,例如當時雄霸一方的真臘、老撾、素可泰等(即今天的柬埔寨、

寮國和泰國)。雖然它們彼此兵戎相向、爭奪土地,但更多是商貿往來和文化交流。越南有自己獨特的村落共同體,管理村落的是「長老評議會」,而「竹垣之內不受君令」、「水田屬皇帝,寺院歸村落」等說法彰顯出越南獨有的東南亞式的制度文化。正是在「南進」的過程中,越南吸收了其他國家的文化精隨,創造出今日豐富的越南文化,更形塑了今日的國家雛形。 十九世紀清法戰爭之後,越南從此切斷了和中國的「藩屬」關係,變成法國的殖民地。法國傳教士亞歷山德羅所創造的越南語拉丁字,更成為今日越南國字的基礎。法國殖民時期,正好也是越南在傳統與現代之間掙扎和調試的轉型期。為了抵抗法國統治,越南的知識分子們百般嘗試,有採取武裝游擊抗

法的潘廷逢、黃花探等人,也有主張在體制內和平抗爭的潘周楨;而「最後的皇族」保大帝、「東遊運動」潘佩珠、「越南國父」胡志明、「紅色拿破崙」武元甲等人的傳奇故事,也在這般動盪的年代裡流傳開來,至今仍膾炙人口。 ■對台灣來說,越南很重要! 翻開《半島之龍》,會發現這是一段越南人民團結起來、抵抗外侮的壯闊史詩,也是一本以東南亞文化的脈絡而解釋越南何以成為越南的佳作。小倉貞男透過講述精彩人物故事的方式,完整描述了在漢字世界裡覺得錯綜複雜、充滿誤解和不屑的越南史,並且解答越南人柔韌不屈的民族性是如何形塑而成。 最重要的是,越南和台灣一樣,都因為地緣因素,更多收到中國型制度文化的影響,也必

須正視和中國的互動關係。而台灣或許能從越南對抗中國、追求自主的千年歷史中,獲得寶貴的啟發和共鳴。 名人推薦 專文推薦 張 正│「燦爛時光」東南亞主題書店創辦人 蔣為文│國立成功大學越南研究中心主任 潘美玲│《經典雜誌》文稿召集人 聯合推薦 江懷哲│「說書」編輯委員 阮蓮香│國立臺灣大學越南語言文化講師 許燦煌│越南史料蒐藏家 陳嘉行│焦糖、知識型網紅 黃宗鼎│《天下雜誌》獨立評論「東南亞風輕史館」專欄作者 廖雲章│《天下雜誌》獨立評論頻道總監

流動的場所感—以桃園市中壢區之新住民與外籍移工為例

為了解決京北傳統越南河粉農安 的問題,作者林勇俊 這樣論述:

根據內政部、勞動部統計,新住民與移工兩者數量超過臺灣原住民總人口。臺灣是屬於一個多元國家,每位移工及新住民背後承載著不同的文化,他們來到臺灣都會有一個共通點就是會思鄉,在臺灣能讓他們一解思鄉情懷的就是食物,所以他們都會去新住民經營的特色餐廳,自然而然就開始變成新住民與移工們經常聚集的場所。桃園市中壢區就有許多新住民開的特色餐廳。可是人們往往並不會知道那些商業空間給予他們甚麼感覺,或是新住民開設特色料理的原因。因此本研究目的是要去了解新住民及移工對於這些同鄉開的店有甚麼樣的感覺及使用狀況,探討商業空間和家鄉之間的關聯性,進而詮釋空間的歸屬感。本研究採用觀察法、訪談法、個案分析,針對越南、印尼商

業空間和移工與新住民,作為訪談對象並且針對他們對於空間的裝飾品、人、氛圍進一步分析。訪談對象分別為新住民與移工和店家,去探討他們對於同鄉開設的店有何感想,而店家主要是分為餐廳、美容院。研究成果指出這兩種類型店家主要客群還是落在移工與新住民,也因為這種現象一個普通店家逐漸轉變成一種社交空間,間接讓移工與新住民從單一個體演變成一個群體。移工與新住民對於某些店家產生情感,因為這個原因也間接產生其他行為,再去了解他們的行為探討對於臺灣店家與他們國家店家有哪些關聯性。他們要在陌生環境打造家鄉味的店面是有難度的,空間擺設就必須仰賴家鄉特有的物件或是裝飾品,因此部分店家會家鄉帶物件回台灣裝飾,這些擺設都是能

夠讓他們與家產生連結重要元素。在空間中新住民他們會用傳統服飾、畫、物件,把他們的文化展現出來。而物件、食物、空間場所依戀的構成元素,但是在場所依戀並不是只有眼睛看見的或是觸摸到的,有時候是一種空間中的氣氛讓他們產生另外一種精神上的依戀。後續研究主要是能夠進一步去做更深入訪談,不單只有空間上的擺設甚至是宗教信仰,找出他們對於空間與原鄉文化之間的連結,這也讓未來的新住民與移工有更不一樣的體驗。

牛肉料理地圖:70道異國牛肉料理(豪華增訂版)

為了解決京北傳統越南河粉農安 的問題,作者黃慶軒 這樣論述:

從牛肉認識最異國的食譜, 不用出國就品嘗70道具代表性料理! 歡迎搭乘美味航班, 此書與您一同旅遊牛肉料理世界。 繼前作再增15道料理,讓您大飽口福。 牛肉的營養價值可謂肉類之首,營養價值高且富含蛋白質。 不論是煎煮烤炸燉,都能透過料理及不同部位感受到多樣化風味。 教您用牛肉做出從亞洲、美洲到歐洲的知名美食! 只需加上淋醬,搭配配菜,就可以做出專屬牛肉料理。 ★環遊世界的70道異國牛肉料理 克里奧爾牛仔牛排給你滿滿的活力,佐以火熱辣醬的牛排,嘴中慢慢燃燒的辛辣體驗,絕對令你難忘。還可以在家來一道黃芥末肋眼牛,低溫慢慢烘烤,將甜美肉汁完整鎖住,軟嫩細緻的鮮味在

口中炸開。喜愛炸物的你千萬別錯過荷蘭脆炸牛肉條,小朋友也可以一起協助動手做的料理,裹上麵包粉用最佳油溫炸至外酥內嫩的口感! ★有生活的儀式感,用餐也可以很精彩 為餐桌上增添料理趣味,多人聚餐或一個人也可以享受的用餐時光,餐點美味又充滿風情。一定會有一道屬於自己的拿手菜色!趕快召集親朋好友一起來享用。 ★就像在家料理了一頭牛! 牛的不同部位,都必吃一次!像是紅酒燉牛尾、托斯卡納胡椒燉牛膝或美式燉牛頰肉等,多種富含特色的料理,一次滿足挑剔的味蕾。 ★來一杯主廚獨家推薦的飲品,家中搖身一變成頂級餐廳 一道好的料理搭配適合的飲品,美味立刻加倍升級,附上主廚的推薦飲品,在家

就能享受餐廳級的氣氛。 本書特色 ★以牛肉做為食材,延伸出隨著地區、文化不同而千變萬化的異國料理方式。 ★共列舉了70道菜色,步驟詳細,就連新手也能愉快料理。 ★一步一步跟著師傅不藏私的料理訣竅,就能讓食物變得更加美味! ★料理使用的多種特殊香料、調味品要從何處購買,以及非看不可的醬料製作方法。 強力推薦 吳秉承/ 型男大主廚 李哲松/ 白金花園酒店廚藝總監 柯俊年/ 兩岸電視美食名廚 侯升偉/ 資深美食記者 黃景龍/ 僑務委員會世界美食巡迴主廚 黃祥恩/ 大成集團 檀島香港茶餐廳 行政主廚 劉恒宏/ 國宴主廚

品味地景味:米酒文化的美味論述

為了解決京北傳統越南河粉農安 的問題,作者蘇恒安 這樣論述:

國立高雄師範大學地理學系研究所博士論文摘要研究所別:地理系研究所論文名稱:品味地景味:米酒文化的美味論述指導教授:吳連賞研 究 生:蘇恒安論文內容:全一冊,分五章十五節,全文共118,849字,摘要875字 地景的觀看向來是以肉眼所見的地表形式為主流觀點,近來雖被賦予較多屬抽象的意識型態與社會關係視野,但仍不脫以視覺為主的直覺觀看方式。「地景可以用嗅的、嚐的嗎?」是後現代思潮下感官地理學關注的議題之一;因此,本研究以臺灣美食為觀察對象,試圖從文化地景中嗅出、嚐出具在地認同的臺灣味美食。多數菜餚中關鍵性的共通「味」,及其衍生聯覺感官感知所涵蓋記憶、情感、意義與價值的「美味」(gustemol

ogical taste),是本文用以嗅、嚐地景的知覺來源,而米酒美味則是臺灣美食得以地景視之、品味之的研究論點所在。 視米酒為美味關鍵元素的原因主要與其原料資源、生產技術,及祭祀與民生用途有關,這些也是文化地理學關注之文化建構模式所概括的精神、社會與物質層面要件。因此,本研究透過涵蓋視覺性、認知性與經驗性的環境賦義(affordances),據以詮釋米酒的三個美味空間:1.與傳統禮俗儀式有關的「閥限空間」;2.日治時期始工業化飲品生產的「商品生產消費空間」;及3.光復後料理化演變的「料理空間」。歷史文獻分析及職司道教科儀、專業廚藝與米酒生產者的訪談,是詮釋此三美味空間的主要方法應用。 研

究發現,三美味空間各具不同的象徵米酒,反映的美味也不同。閥限空間中,米酒、燒酒 (甩頭仔、透仔) 分別參與的社群生命通過儀式、個人情感抒發,表達出來的是通過的美味。商品生產消費空間中,米酒經專賣制、商品化生產後的赤標、金標與銀標米酒,及光復後的紅標米酒,是民眾每日生活的民生用品,提供的是生活商品的美味;惟長期低價政策使然,公賣局紅標米酒也成了社會的商品崇拜對象。料理空間中,米酒由光復前的醃漬「入料」,經光復後受中國菜系影響而烹調「入菜」,到80年代後創新料理的「入補」與「入異」,呈現的是在地化的美味。 以上三類不同美味外,米酒因商品崇拜而衍生近來的米酒恐慌事件,也分別反映出與治理藝術、調味慣

習有關的政治經濟味與飲食文化味。這些美味印證了米酒就是臺灣味的代表、臺灣美食的關鍵美味。因此,唯有理解米酒美味的時間沈澱、空間延展特性,及其提供的視覺、認知與經驗環境賦義,與其喚起的個人與社群行動體現,才得以「觀看」─ 品味 ─ 出真正的臺灣美食地景。

想知道京北傳統越南河粉農安更多一定要看下面主題

京北傳統越南河粉農安的網路口碑排行榜

-

-

#2.Sheet1 - 劳动和社会保障局

1388, 20008, 北京京北职业技术学院 ... 1185, 10686, 武术与民族传统体育 ... 794, 220122, 吉林省长春市农安县, 451024, 广西壮族自治区百色市德保县. 於 58.211.105.138 -

#3.家族精英[1-8画定稿]

他们家在兴宁南街开了一间旅店,其中一位在越南经商的华侨张稼城经常到这里住宿 ... 刁世昌(1812——1946),吉林省农安县三宝乡放牛沟村刁家床子人。 於 www.diaoshanghai.com -

#4.公館 豆花 - База недвижимости МТК

骚豆花敦南旗舰店 銀座河粉蛋麵SlNCE 1976公館台大 陶记越南美味 京北传统越南河粉 京北传统越南河粉农安店 芳庄越南美食 356越南牛肉河粉. 臺北公館商圈因緊鄰學區 ... 於 habarovsk-kray.mtk.ru -

#5.京北传统越南河粉农安店 - 健身俱乐部

京北传统越南河粉农安 店,:Nicelocal.tw 上的照片、位置和联系信息、营业时间和来自访客的✉ 检讨报告。臺北市餐馆和咖啡馆的评分,附近的类似地点。 於 nicelocal.tw -

#6.京北傳統越南河粉農安街的推薦與評價,FACEBOOK

京北傳統越南河粉農安 店是一間位於台北市中山區的越南餐廳,總共有16位網友評價過此餐廳,平均是3.3顆星。菜單有乾拌炸雞腿河粉、乾拌牛肉河粉、乾拌豬肉河粉、乾拌雞 ... 於 convenience.mediatagtw.com -

#7.艺术与科学 - 文曲经典数字图书馆

学史学家白馥兰从“技术绘图”角度对传统农耕时代的中国的重新审视的论文,国内学者. 冯恩学对俄罗斯远东南部古代艺术品与中国的联系和美国学者对云南 ... 於 www.wenqujingdian.com -

#8.[食記延吉街] 午餐美食京北傳統越南河粉大推乾拌雞腿 ...

總是會出現一家配合很久的越南河粉選項. 對於平時都出外覓食的我. 總會想在星期五時跳上越式河粉車一波. 但某一天看到同事分享一張照片. OHHHHH!!! 於 enhp015.pixnet.net -

#9.【台北忠孝敦化】京北傳統越南河粉-口味清淡的河粉

【台北忠孝敦化】京北傳統越南河粉-口味清淡的河粉食記照片介紹分享. 於 anniechang.net -

#10.【台北食記】小樹台越餐館平價好吃越式料理!捷運行天宮站 ...

小樹台越餐館推薦指數: 4顆星一句短評:台北好吃越南餐廳,海鮮河粉、咖哩麵包、生春捲都很推薦 地址位在農安街上、靠近吉林路最近的捷運為中山國小站,4號出口 ... 於 entry.anthailand.com -

#11.霜越南河粉延吉街 - 台灣豬豬真好吃

標籤彙整: 霜越南河粉延吉街. 延吉街越南料理,霜越南麵包,京北傳統越南河粉,京北傳統越南河粉農安街,土城延吉 ... 於 twpig.iwiki.tw -

#12.学生信息

719, 11090, 北京京北职业技术学院, TRUE, BYYX ... 222, 040304, 民族传统体育学, TRUE, ZY, 040300 ... 644, 220122, 吉林省农安县, TRUE, XZQH3, 220100. 於 www.jsnu.edu.cn -

#13.乞丐的历史| PDF - Scribd

在不同的历史时期,人类发展权利的内涵是不同的传统社会人类发展权利实现不 ... 范冉老祖的传说流布很广,除河北、山东、河南等地外,还有黑龙江双城县、吉林农安县、 於 www.scribd.com -

#14.Geography 版(精华区) - 水木社区

于是汉遂取河南地,筑朔方,复缮故秦时蒙恬所为塞,因河为固。”这是汉武帝前期将防御匈奴的北方边界推进到今内蒙古阴山南麓的原秦始皇长城一线。 汉武帝元狩二年(公元前 ... 於 www.newsmth.net -

#15.河內市 - 联盟百科

河內是越南的工業、文化中心,同時也是越南歷史上的古都,其擁有1000多年歷史, ... 古螺站()是越南河老铁路和河太铁路的一座火车站,位于河内市东英县,距河内站18 ... 於 zh.unionpedia.org -

#16.聚合标签 - 太平洋在线下载

... 拒绝 央视网首页导航 2021年的热点事件 武汉疫情很严重吗 热点新闻事件及观点 近期时事热点素材2020 中央视新闻联播红旗河 时政热点材料及点评300 ... 於 xinfangfdc.com -

#17.店家列表 - 街口支付

台北市士林區士東254-珍好呷越南河粉 ... 台北市中山區大汗麻辣鴨血(農安店). 台北市中山區昇客雞肉 ... 台北市中山區京北傳統越南河粉(農安店). 於 mkt.jkopay.com -

#18.兩天一夜彙整

Jolley Hotel 晴美公寓酒店位於林森北路與農安街口,近晴光市場,離捷運中山國小站 ... 肉餃湯,飯桌菜,滷鴨蛋 · [台北大安區]延吉街京北越南傳統河粉,乾拌雞腿河粉, ... 於 saytainan.com -

#19.社區一家親計畫勸募字號:衛部救字第1101361038號勸募期間

紅茶洋行(中山農安店). G084619. 2021/07/12 ... 京北傳統越南河粉. G084621 ... 越南小吃. G085028. 2021/07/19. 1,200 善心人士. 食神滷味. G085029. 2021/07/19. 於 icef.org.tw -

#20.站点地图- 16757网址导航

... 如何设计中式传统风格的书房 · 天津市人力资源和社会保障局 · 15路驿站 · 齐齐哈尔纪检监察网 · 鸡西市纪委监委 · 鹤岗市纪律检查委员会 · 双鸭山纪检监察网 ... 於 www.16757.com -

#21.京北傳統越南河粉『東區開到凌晨一點的美味越式河粉

週六的晚上不知道要吃什麼,已經9點多了剩下的店有不多,路過延吉街看這家京北河粉開到凌晨一點,就決定來試這家河粉,好吃的話下回晚上10點11點, ... 於 ifoodie.tw -

#22.台北中山。阿秋越南河粉︱湯頭超棒綜合牛肉河粉~雙城街美食 ...

相鄰農安街與中山北路的雙城街小吃眾多,而這家小吃攤就位於「壽喜燒一丁2代目」的正對面… 從捷運中山國小站步行至此約10分鐘左右,每天營業的時間為10:00 ... 於 www.wiselyview.cc -

#23.京北傳統越南河粉 - Facebook

京北傳統越南河粉 。 523 個讚。老闆是越南人,每天自製新鮮的河粉,道地的河內河粉,歡迎大家來品嘗. 於 www.facebook.com -

#24.京北傳統越南河粉農安街

京北傳統越南河粉農安 店是一間位於台北市中山區的越南餐廳,總共有18位網友評價過此餐廳,平均是3.3顆星。菜單有乾拌炸雞腿河粉、乾拌牛肉河粉、乾拌豬肉河粉、乾拌雞 ... 於 needmorefood.com -

#25.QQ透明皮肤-唯美图片-QQ头像-个性网名签名-个性分组-尽在QQ ...

... 注册公司办理流程需要监视人吗万喜集团郎溪天气预报日本电视台传统大pos机越南 ... 重需要多久宁波市医疗信息公共服务平台奇播网农安县属于哪个市红腹山雀abs材质 ... 於 sjbmt.top -

#26.傳統越南河粉 - 台灣公司網

傳統越南河粉,統編:48866919,公司所在地:臺北市南港區西新里南港路3段16巷12號1樓. 於 www.twincn.com -

#27.kagalaska/tag/data/words_rate.dic at master - GitHub

... 尔奈 6.0000 Loden-Frey传统服饰店 6.0000 Jugendherberge 6.0000 Scheunecafé ... 顺 6.0000 彭世洛 6.0000 韩国 2.7760 日本 2.4120 越南 2.6680 华盛顿 3.7100 ... 於 github.com -

#28.音乐翻唱音乐翻唱(,简称ko)是指用同一种语言创作出来的 ...

螺旋相衬显微术利用螺旋相位滤波器实现了样品振幅和相位的定量测量, 可被广泛应用于生物医学成像、工业检测等领域. 然而, 传统的螺旋相衬显微术需要通过三步相移法进行 ... 於 www.getgobooth.com -

#29.青春时代影象展全国首站落户于北京悦荟广场 - 福清胜华中学

本次青春时代影象展岂但攻破了传统商场的购物模式,还为广大市民朋友营造了 ... 最成熟的商业气氛,全面引领昌平区乃至京北广大地区的体验型消费纪元。 於 www.xjxdxx.org -

#30.CELTS-34高等学校管理信息标准

647, 220122, 农安县. 648, 220181, 九台市 ... 3876, 越南, VN, VNM, 704 ... 4520, 2740, 中成药制造, 指直接用于人体疾病防治的传统药的加工生产。 於 info.hgnu.edu.cn -

#31.京北傳統越南河粉農安店推薦餐點、網友評價 - 飢餓黑熊

京北傳統越南河粉農安 店是一間位於台北市中山區的越南料理,總共有26位網友評價過此餐廳,平均是3.5顆星。菜單有乾拌炸雞腿河粉、乾拌牛肉河粉、乾拌豬肉河粉、乾拌雞 ... 於 ihungrybear.com -

#32.京北傳統越南河粉

Reviews about 京北傳統越南河粉, 臺北市, phone numbers, addresses, hours. Leave your feedback. 於 tw.asiafirms.com -

#33.檢視中國-東北華北的原始碼 - 鳳凰百科

當地有不少特色菜餚,著名的淸蒸松花江白魚爲吉林市地方傳統名菜之S。松花江水質 ... 京北第I草原度假村在豐寧自治縣霸上草原,是1個幅員廣闊面積八百平方公里的大 ... 於 wd.travel.com.tw -

#34.即时新闻_财经_凤凰网

20:10大宗交易:10只股现身*st河化成交居首[凤凰股市数据盘点]; 20:10井泰石油和赛轮股份首发申请5 ... 10:53京北区域楼市6月迎放量供应稀缺放大置业优势[滚动新闻] ... 於 finance.ifeng.com -

#35.滚动_新闻中心_新浪网

... [财经] 澳元反复下跌 20:58; [国际] 德国官员称德国东西部仍差距15至20年 20:58; [影音] 《志愿者》掀公益行动颠覆传统中国电影形式 20:57 ... 於 news.sina.com.cn -

#36.越南人開的傳統越南河粉店,麵包也超好吃,台北大安路美食街 ...

京北越南河粉 麵包是台北市大安路上新開美食小吃,這家越南小吃很道地很夠味,尤其京北越南河粉麵包這家的麵包是必點美食,就在大安路超紅的協力香雞排 ... 於 maggielife.tw -

#37.京北傳統越南河粉|台北大安東區食記|開到凌晨一點的 ...

【京北傳統越南河粉】 · 電話:02 2775 4618 · 地址:台北市大安區延吉街95號 · 營業時間:11:00–14:00, 16:00–01:00(週日公休) · 消費時間:2021年2月 · 每人 ... 於 carlming.net -

#38.https://raw.githubusercontent.com/tesseract-ocr/la...

... 课电器直播信访重新饮食指数语文顶端合肥未来联想法国状况微软传统浙皮肤主席 ... 标记孟Business 花花气体字数中学生矫ThinkPad method Music 越南银川天内Sina ... 於 raw.githubusercontent.com -

#39.台北的京北傳統越南河粉農安店菜單與外送 - Uber Eats

使用Uber 帳戶即可向台北的京北傳統越南河粉農安店訂購外送美食。瀏覽菜單、查看熱門餐點,並可追蹤訂單進度。 於 www.ubereats.com