什麼是旅行的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林瑞昌寫的 無限長的旅行:在路上與文學重新相遇 和姜輝的 旅客都 可以從中找到所需的評價。

另外網站出國旅遊到底是跟團還是自由行好?各種旅行方式大評比!也說明:自由行是什麼? ... 自由行也被稱為自助旅行,顧名思義就是一種自行規劃的旅遊方式,全程不依賴旅行社,靠自己買機票、訂住宿、安排交通和景點行程,就連 ...

這兩本書分別來自時報出版 和獵海人所出版 。

輔仁大學 心理學系 宋文里、蔡怡佳所指導 陳斌的 女性存在處境的再探:以存在分析與夢的顯現為取徑 (2021),提出什麼是旅行關鍵因素是什麼,來自於女性、存在、夢境、夢想、存在分析。

而第二篇論文國立中正大學 教育學碩士在職專班 王雅玄所指導 吳天馨的 彼岸的彩虹—解析恐同症在同性戀/異性戀的視域及其對同志教育的啟示 (2021),提出因為有 性傾向、性認同、恐同、內化恐同、同志教育的重點而找出了 什麼是旅行的解答。

最後網站吳淡如專文|旅行的意義,是脫離日常軌道 - 女人迷則補充:旅行 對我意義重大,勝於求學本身。我十四歲就離開東部家鄉,到如今,我在外地生活遠超過家鄉。我習慣異地,沒有什麼鮭魚概念,覺得人老了一定就要回到 ...

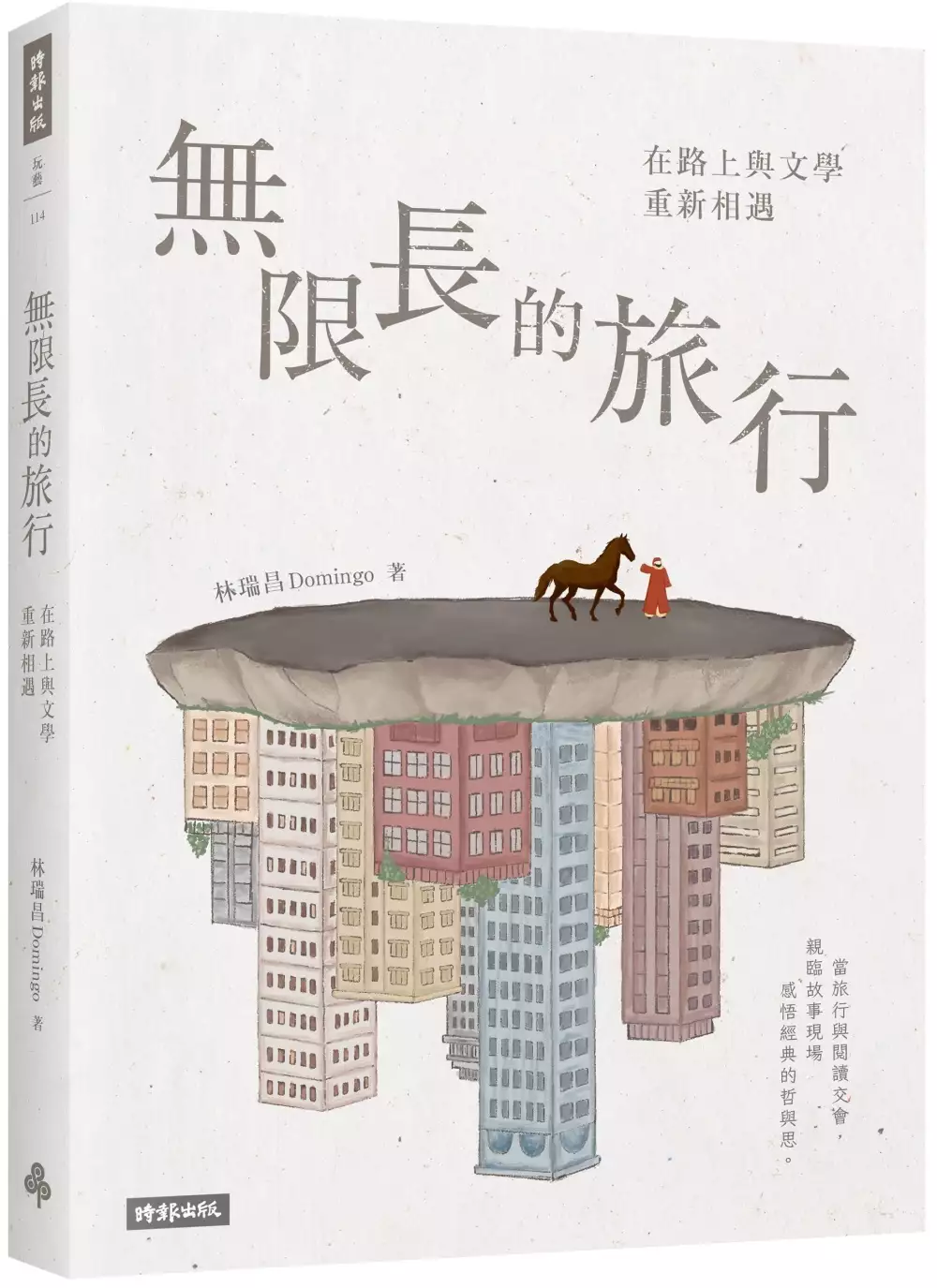

無限長的旅行:在路上與文學重新相遇

為了解決什麼是旅行 的問題,作者林瑞昌 這樣論述:

當旅行與閱讀交會, 親臨故事現場,感悟經典的哲與思 旅行,是走進世界,走進歷史,走進別人的故事。 從台灣飛往世界各地,過去那些閱讀過的文學作品,就像種子一樣在心中萌芽。 走遍世界各地,踏上文學大師的故鄉,回看那些年輕時閱讀的著作,一切,仿佛都有了答案。 漫步阿爾及利亞的街道,體會卡謬在《異鄉人》中寫道的孤獨感、異鄉感;站在金閣寺前,親眼見證三島由紀夫在《金閣寺》中所呈現的,顛覆日本美學的暴烈美學;透過《看不見的城市》探討旅行記憶中的真實與虛構;在異國情調與好奇的驅使下,前往西西里島後重新解讀《教父》,感受文本中的「情」;站在布拉格的舊城廣場上,頓悟米蘭‧昆德拉在

《生命中不能承受之輕》中所深埋的鄉愁;踏上拉丁美洲,尋找《百年孤寂》中那個下雨下不停的馬康多。 旅行是文本的重現、延伸、解構與再造,親臨過書中故事的真實空間現場,才會發現原來所謂的「現場」其實就是一座心靈「劇場」。等到旅途歸來,再翻開同一本書、讀同一頁的文字,字裡行間彷彿是剛剛走過的明巷暗弄,看故事的你,從此成為書中的人。

什麼是旅行進入發燒排行的影片

這是一趟,全新觀念的旅行方式

這是一次,升級版的跨國合作大企劃

這是一系列,台灣vs馬來西亞的「分開旅行」,

什麼,是「旅行」的意義?

這一次,愛玩客將和馬來西亞最大電視台Astro創造一個新定義--『分開旅行』,愛玩客全體總動員和馬來西亞當地藝人朋友互相交流,用不同的視角進行一系列:體驗最潮、享受美食、挑戰極限、感受人情…….等等不一樣的分開旅行!

快訂閱 愛玩客帶你到處玩!GO→ https://goo.gl/AcZ9yD

★『店家資訊』––––––––––––––––––––––––

Vidol 台灣台live頻道→ http://bit.ly/YT_live_9

Vidol 都會台live頻道→ http://bit.ly/YT_live10

#愛玩客 ##

金家好媳婦『獨家搶先看』→ http://bit.ly/YT_Gold

已讀不回的戀人『獨家幕後花絮』→ http://bit.ly/YT_sister

姊的時代『電視未播彩蛋版』→ http://bit.ly/YT_message

女性存在處境的再探:以存在分析與夢的顯現為取徑

為了解決什麼是旅行 的問題,作者陳斌 這樣論述:

本文是作者從自身困境出發,試圖理解自身的實踐行動,即作為一個女性的存在意味著什麼。這不是一般意義上的對女性存在的探索,而是在過去幾十年裡有那麼多女性研究後,更多的重新審視。文章以現象學「存在分析」和「夢的顯現」為取徑再次探索女性的存在處境。論文按兩條軸線展開,一條是女性存在主義的探討;一條是「夢的顯現」的方法論在應用中逐漸形成的過程。兩條軸線的交織體現在以三位女性的夢境為分析對象,結合生命史而勾勒出的「存在分析」。 文章第一部分為緒論,包括引言及前三章。主要是論文主題、研究方法形成的過程以及初步的女性存在主義的文獻探討。第二部分為方法論部分,包括第四章和第五章。在這部分以瑞士精

神病學家賓斯萬格(Ludwig Binswanger)為起點論述了存在分析的源起以及架構。此外,論述了賓斯萬格1930年發表的《 Dream and Existence》這本書中關於夢的分析的截然不同於佛洛伊德的觀點,即關注夢顯現出來的內容。並以法國哲學家福柯(Michel Foucault)對此的導論,論述了夢與存在的關係。本論文主體部分第六到八章,正是採用賓斯萬格關注夢的顯意的夢的詮釋方式,來做女性的存在分析。第三部分是主體部分,包括第六、七、八章。這三章是通過三位女性的夢境結合個人生命史,對三位女性的存在分析。第四部分是結論部分,包括第九、十章。第九章從身體層面論述女性的存在處境;第十章

總結先分述兩條線:女性的存在困境及「入夢」的方法論,再次論述女性存在出路的理論路線——表達與想像,以及現實路徑——三位女性的出路。最後是作者的反思。 「入夢」之為下沉,夢境成為鏡映現實的鏡子,「存在分析」則試圖勾勒出一個結構,一個可理解的局,將夢境的理解變為「語言的現實」,「語言的現實」之為上揚。女性困境的出路蘊含在方法論的探索中,言說、文學和藝術的表達與想像是女性困境的出路。

旅客

為了解決什麼是旅行 的問題,作者姜輝 這樣論述:

執著於理想,或者那份執著變成了偏執,都遠比非常痛苦地去認可一個沒有幻夢的事實或適應一個剝奪曾經擁有夢想的現實來得積極,那樣又如何呢?是吧? 以旅行作為依託,所有文字涉及人文地理、藝術、音樂、宗教、哲學、政治、體育等各方面的感悟。 隨著歲月變遷更迭、家庭格局的劇變,我想,這份特殊時期的獨特經歷這一生或許不會重新來過,僅此一次而已,所以打算將其出版成書,作為永久珍藏,更希望與讀過這些文字的志同道合的朋友產生心靈深處的契合與共鳴。 本書特色 像詩、也像散文,相片中的人、事、景,是作者姜輝的生命軌跡。 跟著作者以鏡頭擷取的片段,將景物連同體悟一同放入行李箱,走過世界

各地吧。 作者簡介 姜輝 獨立攝影人,旅行者。 用腳步抒寫生命之旅。 多年來始終以自身特有的人文方式,觸碰並感知世界不同角落、人類的種種生存、生活狀態。 周遊三十國,超過一百座城市,足跡遍佈歐洲、亞洲、北美、非洲、大洋洲。 秉承信念:一張相片,一段文字,應當是在定格、收筆那一刻傾注了所有關乎音樂的情感、信仰的虔誠、以及對生命力的熱愛。 個人原創攝影作品曾入選奧地利、德國、瑞士、希臘、塞爾維亞、黑山、克羅埃西亞、印度、埃及、新加坡等國舉辦的國際攝影巡迴賽以及主題沙龍展,兩幅作品入選美國國家地理雜誌編輯典藏以及阿聯酋哈姆丹國際攝影賽,並曾榮膺國際攝影大賽旅

行組金牌獎項。 沙漏篇 序言 旅人心聲 香巴拉之門 我的小鎮 「卡夫卡式」流浪 早安,臺北 漂泊的心停泊在基隆港 陽明山,秋的別館 鹿港小鎮 九份,悲情城市 晚安,大地的孩子 柏林蒼穹下 咫尺天涯 海岸序列 氣泡男孩 冷冷的河 賭徒的考驗 恩賜大地 無聲巴塔 聖徒的節奏 題目,東京.鐮倉 尾聲 銅弦篇 前言 藍色三部曲之「藍袈裟」篇 春風拂動了藍袈裟 克利須那,笛聲飄零 毗濕奴的旅夢 藍色三部曲之「藍十字」篇 被愛的藍十字 藍色三部曲之「十誡」篇 電腦兒童 遺書,告別的年代 戀曲 旅程 葬犬,生命的妄證 蒲公英 應許的聖詠 婚禮 宿命的巴別塔 鄉愁,八音盒 「藍色十誡」之番外篇 海上花

本傑明 「藍色三部曲」完結語 雅園 聖韻 日落之處 尾聲 結束語 序言 北京,杭州,香港,大阪,慕尼黑,約翰尼斯堡,巴黎,布拉格,伊斯坦布爾,臺北,柏林,費拉拉,波多菲諾,普羅旺斯,戛納…… 音樂、相片、文字、電影。 執著於理想,或者那份執著變成了偏執,都遠比非常痛苦地去認可一個沒有幻夢的事實或適應一個剝奪曾經擁有夢想的現實來得積極,那樣又如何呢?是吧? 美國民謠歌手James Taylor曾經講過一段話:「A secret of life is enjoying the passage of time, any fool can do it, there ain

’t nothing to it」。 生命的意義在於享受時間的過程,簡單卻真摯的一段話。 我很喜歡用「旅行」這個詞,而不是「旅遊」。 「旅遊」的概念很簡單,拍拍風景,寫下一段文字,記錄一段終生難忘的影像,或者「血拼」買回大包小包心愛的紀念品,都是對每個人來說非常幸福的一件事情。 「旅行」呢?除了這些,我認為應當有更深刻的內涵。 旅行是一個整體過程,從最初的設想甚至突發奇想,到一步步為計畫而努力,待到計畫備妥,就開始倒計時一樣的期待,直到背上行囊出發,歷經旅途種種難忘的片段,再到歸來後的整理與總結,此後長時期的回味,直到褪色、沉澱成為記憶,甚至若干年後突然

重拾旅程中的一份驚喜時,那如獲至寶的激動。 身臨其境獨一無二的感受,是任何別人的文字和圖片無法取代的。 因為你親臨其境,因為你心在旅途。 出發吧。 (四)「卡夫卡式」流浪 已經很久沒有關於旅行的文字了。 猶記得關於瑞士的旅行文字剛剛開始便戛然而止,不是因為無從寫起。 恰恰相反,這幾年的旅行不曾停歇,或許,就像我本人非常喜歡的一部影片裡講的一句話,並且這句話似乎讓自己對於旅行的腳步或多或少產生了一份顧慮:我們走得太快了,把靈魂都丟在了後面。 我不希望這樣,哪怕旅途中充滿了一次次因未知而短暫的相遇,因揮別而終生難忘的際遇。 畢竟,旅行的文字對於我,既不是介紹或者攻略,更不

可能作為多年以後備忘的流水,確切講,這份獨特的文字,應當是在旅行的特定時刻關於自己心情的記錄。這種記錄,可以是詢問,也可以是回答。這份心情,可以足夠感動,也可能十分落寞。 至於相片,毫無疑問是我整個旅行必不可少的一部分,非常重要的一部分。無論數位還是膠片,無論風光或者人文。 其實人們過於關注相片是否帶來美感,反而忽略了相片存在的本來意義:記錄與見證。 不是嗎?絢爛彩色充斥的時代,還有多少人記得黑白相片帶來的光與影柔和、永不失真的視覺真實? 可是,相片是永遠趕不上真實的。 比如,在紐西蘭南島皇后鎮傍晚聽到的悲情蕭索的風笛旋律。 比如,在南非街頭和流浪藝人聊起Paul Simon與非洲音樂時候的意

猶未盡。 比如,在佛羅倫斯陰雨中注視的一張張面孔。 比如,在清晨的肯雅,草原上各種動物充滿生命力的鳴叫演奏出的美麗合弦。 比如,在伊斯坦布爾短暫邂逅的美麗姑娘。 還有………… 這些,都是我無法用手中相機保存下來的片段。 有人說,旅行是生活富足之後消費的必然選擇。 只是,在世界各地瘋狂購物、「血拼」機場免稅店的人們,其中究竟有多少在身臨其境的那一刻,獲得了一直在尋找的答案? 也許,原本就不存在什麼尋找,因為旅遊就是為了減壓,就是為了快樂。 但享受是不能等同於感動的。 所以,我只想說,這幾年的旅程,我收穫了感動,無論是在托斯卡納,在開普敦,在奈洛比,還是在伊斯坦布爾,還有很多地方,都是如此。 這是

我「唯一」的收穫,也同樣是我繼續下去的「源泉」般的動力。 什麼是旅行?什麼是關於心靈的流浪?我偶爾會問自己。 在捷克山間古樸的小鎮,我想到了心中的昆德拉。 在布拉格,我想起卡夫卡。 我想,我獲得了答案。

彼岸的彩虹—解析恐同症在同性戀/異性戀的視域及其對同志教育的啟示

為了解決什麼是旅行 的問題,作者吳天馨 這樣論述:

本研究旨從性別平等教育之觀點剖析性認同發展歷程對恐同生成的影響,藉由質性半結構式訪談四位不同性傾向者,瞭解經由家庭成長、求學階段和職場生涯所形塑的性認同對恐同生成的影響情形之探究,以敘事分析法由不同的視域觀點解析性認同發展對恐同成因的影響,以作為性別平等教育上探討同志教育之啟示和恐同相關議題的參考。本研究主要以Cass的性認同發展模式、McDonald的同性戀認同發展階段和Kristine和Falco女同性戀發展四階段論,檢視同性戀的性認同建構,佐以Herek對於恐同的定義及Lourde探討恐同的影響層面,作為理論基礎,收集、分析訪談資料後,歸結出以下的研究結論:1. 同志看待自身的性認同形

構歷程,認為性別認同與性傾向為並存的,兩者間不具有因果關係或相互影響的關聯性;異性戀視自身的性認同形構發展為先出現性別認同,才發展出性傾向且認為兩者具有因果關聯性。2. 異性戀者視性認同發展為統一由性別認同過渡到性傾向之過程,故較難察覺到許多觀念和迷思與父權有關,因此將恐同類歸為社會常態之一;而同志的恐同隨著不同階段的發展歷程,呈現轉化性的消長且各階段面對的難題不一。3. 校園恐同為影響同志青年內化恐同的關鍵,成年後確立同志性認同者,因未直接地受到校園恐同的從眾效應影響,故內化恐同的作用並不明顯,然內化恐同仍是每位同志所需面對的挑戰。4. 同志視恐同為源於異性戀霸權的壓迫;異性戀者以「異常性認

同」論同志因而不覺恐同的存在,然兩者皆忽略父權實為真正的操弄者。5. 父權社會中異性戀家庭觀為恐同的啟蒙,而校園恐同則經由從眾效應得以強化,社會恐同為潛藏的意識型態,使得恐同成為打擊多元社會的延續性迫害。6. 同志教育需注意教師的潛在課程並納入以批判性思維檢視社會常態及爭議,從而化解恐同以破除父權的挾持並養成尊重差異的態度。關

什麼是旅行的網路口碑排行榜

-

#1.一个人旅行的心情说说什么是旅行的意义经典精辟说说 - 说说控

在一个没有灵魂的时代,它是多么地美好。 2. 我喜欢旅游,喜欢好山好水的风景,但是我却不愿一个人去旅行。因为再稀罕的景色 ... 於 www.shuoshuokong.com -

#2.旅行.定義|你的日常生活,我的旅行風景 - 時刻旅行

TripMoment時刻旅行是一間線上旅遊媒體。提供最新旅遊資訊、超實用旅行攻略、台灣在地秘境、世界特色景點。看夜景、戶外踏青、深度體驗. 於 tripmoment.com -

#3.出國旅遊到底是跟團還是自由行好?各種旅行方式大評比!

自由行是什麼? ... 自由行也被稱為自助旅行,顧名思義就是一種自行規劃的旅遊方式,全程不依賴旅行社,靠自己買機票、訂住宿、安排交通和景點行程,就連 ... 於 www.tripresso.com -

#4.吳淡如專文|旅行的意義,是脫離日常軌道 - 女人迷

旅行 對我意義重大,勝於求學本身。我十四歲就離開東部家鄉,到如今,我在外地生活遠超過家鄉。我習慣異地,沒有什麼鮭魚概念,覺得人老了一定就要回到 ... 於 womany.net -

#5.旅行的意義:人生最開心的事之一,出發旅行甩掉日常的枷鎖

我們所定義的旅行是指,以個人成長和自我精進為目的,到異國去旅行,和不同的文化邂逅。或者像毛姆說的,充實自己的人格,帶回一個不一樣的自己。 於 girlstyle.com -

#6.旅行,是一部經典—讀萬里路行萬卷書

旅行 ,是一部經典—讀萬里路行萬卷書. 閱讀越南,目錄:. 本次文化服務學習活動,以越南的河內、太原、寧平,這三個城市為活動範圍。在河內市,. 於 www.tncvs.tn.edu.tw -

#7.創作園地--人生是一場旅行

我認為人生它是一場旅行,在前往未知的目的地,你可能會認識不同階段的朋友,可能 ... 人、事、物,帶著你簡單的行李,從你呱呱落地的那一刻起,你便開始了這場旅行。 於 www.glghs.ntpc.edu.tw -

#8.關於,旅行的意義。 - 背包客棧

別想太多,大步向前吧。 ... 旅行,就是離開生活熟悉的地方,然後不一樣的歸來。 只要活著,就不會結束流浪。 旅行不是拿來炫耀的,而是拿來分享的。 旅行的 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#9.他的旅行,是為了回家。大疫時代,看行走的百科全書謝哲青 ...

「旅行」(Travel)這個字, 本身就意味著「選擇、折磨、辛勞工作與朝聖」的多重涵義, 誰說出門才能找到自我? 又是誰說待在家不能得到幸福? 於 www.crown.com.tw -

#10.什麼是可持續旅行:6個精明方法讓你做到環保旅行

旅行 也要可持續?今年讓我們深刻體會人類活動對大自然的影響,待下一次能踏上旅途時,從計劃到購物都可以做到更環保! 於 www.voguehk.com -

#11.【百人說書024】陳浪:之所以要去旅行是因為「我還不夠了解 ...

既然是文學,就必定會有作者的感觸,通常要經過內化後才能產出,所以是需要時間去沉澱的。這樣的作品,我認為更加雋永。 我在旅行的過程中,其實不怎麼會 ... 於 storystudio.tw -

#12.《不只是遠方,把每一天過成一趟旅行》:我現在打算要告訴各位

這句話像咒語,能夠瞬間讓一切變得真誠,能讓每個人苦心思量,想盡辦法幫助你擁有完美的旅程。無論是素昧平生的人、未來不會再見面的人,所有人都會。 文 ... 於 www.thenewslens.com -

#13.旅行的目的是什么?

旅行 的意义和目的是什么呢🤔️,是为了休息在更好的前进,还是享受沿途的风景呢。 我想,旅途总是带着感情色彩的,不管是自己的寻梦之旅;还是对于未知世界的探索, ... 於 weibo.com -

#14.旅行的意义是什么?这是我见过最美的答案!

是看从未见过的风景,体验不一样的人生。 也有人说旅行是对现实枷锁的逃避,是对烦躁心灵的洗涤。 知乎上有一个问题很火,问 ... 於 i.cztv.com -

#15.旅行是為了與你相遇- 途中國際青年旅舍有限公司

旅行 的方式有許多種選擇,無論在臺灣或是造訪其他國家、城市,都是為了體驗不同的風俗民情、認識當地的食衣住行與文化背景,而住宿則是旅程規劃相當 ... 於 www.careernet.org.tw -

#16.旅行的意義[獨旅]|方格子vocus

什麼旅行的意義? 過去,我從未認真思考這個問題。 只知道自己喜歡旅行的感覺,那是種放風的感覺,很自在、很舒壓。 當然旅行可能也意味著某個階段的 ... 於 vocus.cc -

#17.旅行_百度百科

旅行 是漢語詞彙,拼音是lǚ xíng,意思指遠行、去外地辦事或遊覽。去外地行走。不同於旅遊。旅行和旅遊的區別就在於:旅行是在觀察身邊的景色和事物,行萬里路, ... 於 baike.baidu.hk -

#18.什麼是旅行的意義?這是我看見過的最好回答 - 壹讀

曾經有人給旅行下這樣的定義旅行就是從自己待膩的地方去別人待膩的地方對於這樣膚淺的定義我實在難以苟同如果這就是旅行的意義那未免也太小瞧旅行了 ... 於 read01.com -

#19.什麼是永續旅行? - Sustainable Travel Taiwan

什麼是 永續旅遊. 永續旅遊(Sustainable Tourism)- 用最簡單的方式來說,就是在旅行時設法降低對於環境和社會的 ... 於 sustainabletravel.org.tw -

#20.「旅行是離開熟悉的地方,去重新體驗生活」 Travel ... - 甘樂文創

「旅行是離開熟悉的地方,去重新體驗生活」 Travel Kitchen旅行廚房/ Amy Tsai. 這個以「旅行做菜交流」的藉口讓我交到了許多喜愛料理的好朋友,有他們的真心相伴讓我 ... 於 www.thecan.com.tw -

#21.【會客室】生活是旅行,旅行即生活:一趟「越買越富足」的旅行

從酒店到民宿到Airbnb,. 何以我們對於行旅在外的下榻地點,. 有了如此這般的思路演進? 不過是因為愈到後來,. 我們逐漸體認到旅行不單只是見聞,. 於 www.orchina.net -

#22.什麼是“旅行模式”? - Bumble

什麼是 “旅行模式”? ... 出差的同時,希望結識新朋友? 搬到新城市,希望找到志同道合的BFF? 度假在即,希望結識當地的朋友? 無論您去哪裡,我們的“旅行模式”都可以幫您實現 ... 於 bumble.com -

#23.【旅行的意義】你旅行的意義是什麼? - PopDaily

喜歡旅行的意義,可以去自己喜歡的國家,如果你喜歡海正好可以乘著風感受大海的氣息,如果你喜歡山山中的芬多精可以讓你心曠神怡,如果你正好熱愛攝影 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#24.我們都是一個旅行者 - 阿斌の心靈秘境

我們都是一個旅行者常常有時候我們藉由旅行想休息、放鬆一下,可是為什麼我們有時候反而越休息越累?有科學家研究發現,其實休息不是真的在休息,而是 ... 於 sethlin.pixnet.net -

#25.數位遊牧- Demi |我的正職是旅行 - Instagram

4458 Followers, 1705 Following, 2733 Posts - See Instagram photos and videos from Demi |我的正職是旅行|數位遊牧(@sssyuuu) 於 www.instagram.com -

#26.旅行的意義到底是什麼!20句旅行名言語錄控必看- 景點+ - MOOK

1.我不是在旅行,就是在旅行的路上 · 2.旅行是段與自己獨處的時光,既浪漫又艱辛,但旅行能讓人找到自己。 · 3.人生,從我們離開舒適圈那刻才開始 · 4.在對的 ... 於 www.mook.com.tw -

#27.旅行,是為了什麼? - 財訊

旅行 是一件讓人感到有趣的事。在旅行中,你總是可以發現你沒看過的新事物,一直都很有趣。你從一個地方到一個地方,永遠有很多新的事物等著你。 於 www.wealth.com.tw -

#28.[分享]何謂旅行? - Travel Bird's NEST - 痞客邦

旅行 是為了遊牧、遊學、遊玩;為了打仗、逃難、流放; 為了求醫、求婚、求財;為了吃喝、採買、發獃; 為了佈道修行、進香朝聖、殖民開拓、田野調查; 為了行善,為了救難… 於 travelbird.pixnet.net -

#29.【專欄】旅行是最好的充電。 - 快樂雲愛旅行,美食

已經記不得自己究竟是從何時開始愛上旅行的。印象中從自己的第一份工作開始就立下了每年至少都要出國放逐一次的心願,很幸運的在這十多年來雲都有 ... 於 happycloud2013.blogspot.com -

#30.【旅行APP】WishTrip 記錄你的美好旅程人人都是旅行蛙

【旅行APP】WishTrip 記錄你的美好旅程人人都是旅行蛙. 這是一款能夠利用GPS紀錄你旅遊途徑的APP. 途中不僅能拍照片、影片. 於 liz-chiang.com -

#31.旅思|是旅行就是生命、生活的一環,不是為了證明什麼

旅行 的世界越來越方便了,以前憑空想像,訂好機票都是到當地拿著地圖、找Information問住宿,然後一點一滴去踏出來、拍出來每趟旅行的想法與紀錄。 於 www.difeny.com -

#32.獨旅:一個人獨自旅行是什麼樣的經歷? - Skyscanner

沒有合適的旅伴就不能環遊世界了嗎?與其靜靜地等待,不如背上包包獨自去旅行!或許有人擔心獨旅的安全性以及孤獨感,當然也有人認為一個人的旅程可以 ... 於 www.skyscanner.com.tw -

#33.旅行的意義不是拍美照、買紀念品!而是體驗陌生的街道風景

書中的旅行始於巴黎,介紹法國文豪雨果的小說《鐘樓怪人》,以及巴黎聖母院之美。作者從怪人加西莫多的崇高性格中,思考何謂人性,並對傾注熱情、想在小說 ... 於 lifestyle.heho.com.tw -

#34.帛琉旅遊泡泡首發團來了!什麼是旅行泡泡?如何安全出國旅行 ...

位於西太平洋的帛琉,大小僅有459平方公里,大約是台北的兩倍大小,全國粗估總共約340座島嶼,是一個充滿海島風情的旅遊勝地。 ... 什麼是旅行泡泡? 於 www.look-in.com.tw -

#36.旅行的意義是?最好的答案應該是… - TVBS新聞

我相信很多人問過或是聽過一句話:「你覺得旅行的意義是什麼?」這也算是我聽過覺得難度頗高的一個問題,雖然還是可以依照自己對於旅行的習慣與見解來 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#37.为什么你热爱旅行?旅行对你来说意味着什么?_途牛问答

成家后过了二十多年安稳的生活,孩子大了,送走了父母,我也退休了。现在有自己的时间,也有一定的经济基础,更重要的是身体也还不错,能够全世界到处去旅行。旅行让 ... 於 www.tuniu.com -

#38.什麼是微旅行護照 - 臺灣國家公園

關於《遇見˙最好的季節》微旅行護照. 海洋環抱綠色島嶼,森林孕育豐富多樣的生物,臺灣是山的國度、海的子民,最美的景色都在國家公園的悉心照護下, ... 於 np.cpami.gov.tw -

#39.旅行是最好的學習-自卑與自傲的他,因為旅行而改變 - 蝦皮購物

看著奮不顧身體驗世界的他們,我想,「旅行」是學習人生最好的一堂課。 ... ─〈花漾〉系列、〈三時三餐〉〈尹食堂〉最有想法的製作人羅暎錫PD 購買旅行是最好的學習- ... 於 shopee.tw -

#40.旅行的意义及目的是什么? - 马蜂窝

最想去国内哪几个地方去旅行. 展开. 29990浏览· 19回答 举报. 旅行的意义及目的是什么? 马蜂窝用户·小仓鼠&a Lv.8 2018-12-17. 本回答荣获金牌回答. 於 m.mafengwo.cn -

#41.詹偉雄論旅行的意義:所有的文學,都是旅行得來的文學- VERSE

諾頓當然是一位閱歷豐富的旅行家,但艾略特與吉卜林何嘗不是,前者到了歐洲旅行後,索性放棄了哈佛的博士學位與美國國籍,後者先以記者身份跑遍19世紀末的 ... 於 www.verse.com.tw -

#42.倘若人生是一場旅行 - Hong Kong Book Era

作者: 松浦彌太郎出版社: 格子盒作室出版日期: 2021-11 內容簡介松浦彌太郎\自傳式散文集.分享人生行旅所為何事/ ~關於自我與世界!~倘若人生是一場旅行, ... 於 shop.hkbookera.com -

#43.什么是旅行?旅行的意义是什么?好茫然…? - 知乎

旅游的定义:“旅”是旅行,外出,即为了实现某一目的而在空间上从甲地到乙地的行进过程;“游”是外出游览、观光、娱乐,即为达到这些目的所作的旅行。二者合起来即旅游。 於 www.zhihu.com -

#44.家是旅行記憶的延伸-設計家Searchome

有什麼事是比說走就走的旅行還要浪漫?本案男主人喜歡到處旅行,因為無牽絆所以更能自由翱翔,旅行足跡遍行世界各地。有人喜歡留下票根, ... 於 www.searchome.net -

#45.旅行是一種生理需求 - 博客來

書名:旅行是一種生理需求,語言:繁體中文,ISBN:9789573316916,頁數:216,出版社:皇冠,作者:黃威融,出版日期:2000/01/25,類別:旅遊. 於 www.books.com.tw -

#46.生活的態度、旅行的意義 - 今周刊

旅行 ,是為了探索這個世界,用不同的角度,體驗發生在另外一個角落的故事。 旅行,認識另一個自己。 旅行,是為了 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#47.【人物專訪】從不敢獨自出國到旅行足跡遍布歐亞20國!奶茶團 ...

【人物專訪】從不敢獨自出國到旅行足跡遍布歐亞20國!奶茶團長談壯遊:「旅行,是縮小版的人生。」 文字|Zoe Chen 2022-07-05. 於 taipeiwalker.walkerland.com.tw -

#48.旅行的哲學思考 精華整理- 走在通往理想的路上 - Medium

旅行 是什麼,為什麼人們總要旅行?這裡匯集了幾年來,最令我傾心的思考與感情。 Part 1 ... 於 medium.com -

#49.不再走馬看花,連結旅行與自己,才是旅行的意義 - 遠見雜誌

應該沒有人不喜歡旅行,遠離自己平常熟悉的環境,去看看世界的風景,或是放鬆身心。在出國越來越便利的時代,旅行變成家常便飯。就算是在台灣島內, ... 於 www.gvm.com.tw -

#50.10個理由告訴你,為什麼旅行是最好的教育方法

和同儕旅行者、海外遊學同學以及寄宿家庭成員建立連結,不僅能夠豐富你的人生體驗,更能茁壯你的人際網路。和你身邊的人互動與建立連結,可能會創造一些你從未想像的機會。 於 www.ef.com.tw -

#51.我是旅行計算機4+ - App Store

閱讀評論、比較客戶評分、查看截圖,並進一步瞭解「我是旅行計算機」。下載「我是旅行計算機」並在iPhone、iPad 和iPod touch 上盡享豐富功能。 於 apps.apple.com -

#52.什么是旅行和旅游,旅行和旅游的区别在哪里? - 新浪

旅行 ,意思是指:人们在日常生活中,为了工作或者生活,从一个地方到另外一个地方,一般是指路程比较远的地方,人们称之为“旅行”。旅行局限于身边的 ... 於 k.sina.cn -

#53.何謂旅行

何謂旅行. 此類旅遊的「自助」程度具有彈性,可以完全由旅行者自行安排所有環節,也可視情形委託旅行社安排旅遊泡泡(Travel Bubble)是各國希望透過 ... 於 991517672.sigiwidmer.ch -

#54.旅行的意義:不在於浮光掠影地跑景點,而是細心體察每個人和事

人生旅程是,你即使一直生活在同一個地方,但能夠以100種眼光去觀察,去認識,去體味這片土地,這裡的生活。 現代人因為交通發達,去地球任何一個地方旅行 ... 於 www.etnet.com.hk -

#55.travel、trip、journey 中文都是「旅行」到底有何不同?怎麼 ...

首先,travel 大多作為動詞使用,表「去旅行、去長途旅行」,英英字典上的定義是to go from one place to another, especially places that are far apart ... 於 www.vogue.com.tw -

#56.旅行的意義是什麼?暢銷作家陳郁如這樣說... - 親子天下

旅行 的意義是什麼?好像不寫出答案,旅行就沒有意義。旅行其實可以就只是旅行,可能只是遠離工作壓力,逃離雜惡人際關係,放空大腦,放鬆心情;也可能 ... 於 www.parenting.com.tw -

#57.说走就走的旅行是什么样的! - 网易

去过的地方很多,我认为旅行是一种放松心情的方式。我们总是处于一种紧张的状态中,所以我就经常会问自己:为什么我没有被感动?我为什么会这么开心 ... 於 www.163.com -

#58.旅行、流浪與家庭接待 - 大人社團- 康健雜誌

余秋雨曾說:「平時想起一座城市,先會想起一些風景,到最後必然只想起這座城市裡的朋友。是朋友,決定了我們與各個城市的親疏。」 於 club.commonhealth.com.tw -

#59.我的正職是旅行– 世界旅行‧ 數位遊牧‧ 內在探索

第一天哭是因為我不停止的批判自己(有夠可憐錢被偷還要罵自己),第二天哭是因為我突然想到7500台幣是我半個月的生活費,我感覺人生好像有半個月突然被搶走一樣。 旅行&體驗 ... 於 sssyuuu.com -

#60.旅行是為了遇上「迷途」,迷途是為了遇上「美好」!

不過,我去衡水是為了上學,算不得旅行。我們甚至很少用到「旅行」這個詞,要表達類似的意思時,總愛說成「出遠門」。村裡 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#61.什麼是旅行的真正意義? - 每日頭條

旅行 就是離開熟悉的地方,然後不一樣的歸來。我們都在行走著,腳步或輕快或沉重,腳踏實地的走向目的地。我們都在旅途中,行程或短暫或漫長, ... 於 kknews.cc -

#62.我愛旅行,不論是用什麼旅行方式@ Travelmeta - 痞客邦

特別喜歡是『旅行』出不同的味道、不同的人生、體驗出自己的哲理。每個人理論上都有自己喜歡的『旅行方式』。有人當背包客、有人愛跟團、有人愛機+酒、有人愛當沙. 於 celewriter0731.pixnet.net -

#63.人,是旅行最美的風景| FLiPER - 生活藝文誌

旅行 的本質,本身就是美好的事物。 分享的方式也很多種,有的是攻略型的,另外也有美食享樂型的,再來就是美景分享,要不然就是購物 ... 於 flipermag.com -

#64.關於旅行的意義 詹偉雄:不去經驗未知,是人生最大的浪費

通過一趟旅行,你才真正變成一個自主的個人。 旅行這個詞或說概念,其實涵蓋了三個要素:Destination(目的地;地方)、Tourist(移動者; ... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#65.生活即是旅行原來快樂可以如此簡單

應該說,生活,即是一場旅行。 旅行如老師,教導我莫忘初衷. 許恆康 村民們穿上赫蒙族的傳統服飾,多以黑色或白色 ... 於 www.epochtimes.com -

#66.主要指遠行;去外地辦事或遊覽。旅行和旅遊的區 - 華人百科

旅行 ,主要指遠行;去外地辦事或遊覽。旅行和旅遊的區別就在于:旅行是在觀察身邊的景色和事物,行萬裏路,讀萬卷書,相對于是指個人。旅遊是指遊玩,通常是團體出行, ... 於 www.itsfun.com.tw -

#67.NGO 工作者的異想世界, profile picture - Facebook

大家知道什麼是公益旅行嗎? 旅行與公益,這兩個看似無關的詞是如何結合在一起的呢? 在此節錄天下雜誌的一篇文章並分享給大家: 【褚士塋公益旅行停、看、聽】-節錄自 ... 於 www.facebook.com -

#68.旅行是你自己的,不要再問人這5個問題!

一、思考在這趟旅程中你想要什麼:我之前在一個人旅行你必須知道的10件事文章,還有個大地點行程攻略裡頭都提過,你自己要對自己的人生負責,學習思考你要 ... 於 lillian.tw -

#69.【義大利蜜月】旅行的結束不是終點,而是開啟下次旅程的序曲

我並不是一個非常愛旅遊或拍照的人,對我而言,無論距離或遠或近,花的金錢或多或少,只要簡單跳上火車或公車,和對的人就可以是一趟旅行。旅行的意義,其實是一種新的 ... 於 www.bttravel.com.tw -

#70.不想再旅行,是衰老的開始

一個真正的旅人,非常清晰人生的真諦,他知道什麼是生活的驛站,更清晰什麼是生命的歸宿。 《3》腳力即生命力~. 於 eportfolio.lib.ksu.edu.tw -

#71.什麼是觀光,什麼又是旅行? - 紐約時報中文網

什麼是觀光,什麼又是旅行? CHRIS WALLACE. 2013年8月9日. 去年聖誕到圖盧姆一游,我想我品嘗到了正宗伊比鳩魯派的享樂主義理想:輕啜熱帶陽光,人體衝浪比我所讀的 ... 於 cn.nytimes.com -

#72.《旅行是為了放大生命最終極限》生命不是在尋找答案

流浪聽起來既浪漫又美好,但真的是這樣嗎?《旅行是為了放大生命最終極限》透過流浪旅行的故事與名言摘錄,帶給我們另一種生活的方式「流浪旅行不是一種逃避,而是一場 ... 於 cmykhuang.com -

#73.【丁菱娟專欄】長大後明白,旅行不是為了流浪,而是為了回家

翻開護照裡面蓋滿了戳章,每一個戳章都代表了一次流浪,或者一次的冒險或是一次的自省。為什麼要旅行?有時是為了工作,有時為了團聚,有時只是想體驗 ... 於 today.line.me -

#74.为什么要去旅游?旅行的意义是什么?(答案在这里!)

首先,小编觉得,旅行的意义是通过前往不同的地方,领略世界的奇妙,欣赏大自然的神奇与鬼斧神工,感受不同地域的文化气息,调节自己的情操,开拓自己的 ... 於 www.bijingdi.com -

#75.你為何要去旅行?旅行的10個意義| 旅行教學| 思嘉女郎

嚮往在人生中來一場壯遊?夢想自己有朝一日能單車環島或者環遊世界?但是為何渴望去旅行?旅行,代表著什麼樣的意義? 於 travel.talk.tw -

#76.出國旅行對你的意義是什麼? - 草根影響力新視野

世界大部分地區因新冠肺炎疫苗施打率高、研發出治療藥物,有助控制疫情,且為振興因疫情受影響的經濟,放寬民眾出國旅遊限制、入境檢疫措施,對想出國旅行 ... 於 grinews.com -

#77.旅行,為了什麼? - 天下雜誌

「旅行這種事大多是相當累人的。不過有些知識是疲累之後才能親自學到的。有些喜悅是筋疲力盡後才能獲得的。這是我繼續旅行所得到的真理。 於 www.cw.com.tw -

#78.你覺得,什麼是旅行的意義呢?

冒險王-iSET三立網站-. 帶著觀眾的眼睛去冒險一個全新的感官刺激. 你覺得,什麼是旅行的意義呢 ... 於 blog.iset.com.tw -

#79.「什麼是旅行的意義?」LV廣告這句觸動人心的話給出了答案

A journey is not a trip. 旅行不是一次出行,. It's not a vacation. 也不只是一個假期。 It's a process. A Discovery. 旅行是 ... 於 inmywordz.com -

#80.什么是旅行医学? - Central Park Travel Clinic

什么是旅行 医学? · 旅遊醫學是一門結合了流行病學、公共衛生、地理學、預防醫學等專業學科的醫學專科旨在預防和处理與旅遊有關的健康問題。 · 大家都意识到待新冠疫情稳定后 ... 於 centralparktravelclinic.ca -

#81.給回來的旅行者:人生,才是你的正職(Traditional Chinese ...

Amazon.com: 給回來的旅行者:人生,才是你的正職(Traditional Chinese Edition) eBook : 藍白拖: Kindle Store. 於 www.amazon.com -

#82.旅行,是從計畫旅行開始@ 咩咩獅與抖抖瓜的故事 - 隨意窩

重點在於,當你動了旅行的念頭,你還不算開始旅行;唯有你開始動手計畫旅行時,才是旅行的開始。很多人一@ 美食,日本旅遊, @ starbucksleo. 於 blog.xuite.net -

#83.永遠的終起點:我旅行的意義 - 比漾廣場

當一個人明白自己旅行的意義和態度,不論向外走還是向內走,都將是與人共享溫馨的相遇,使生命更飽滿光亮的心滿意足。 於 www.beyondbeyond.com.tw -

#84.旅型測驗| 找到你的旅行風格

什麼是旅行 風格. 旅行風格是每個人享受旅行的方式。旅行風格可以很奢華、可以很艱辛、也可以很自由。旅行風格是旅人在旅行的過程中的抉擇模式。 了解旅伴的旅行風格 ... 於 travostyle.com -

#85.旅行- 維基百科,自由的百科全書

旅行 (英語:Travel)指以步行或交通工具進行的長距離位移,亦指為觀賞不同景色及了解異與自身文化的差別而到不同城市、地區、國度或到遙遠陌生地區參觀、遊玩、體驗的 ... 於 zh.wikipedia.org -

#86.旅行,讓我更堅定自己走的路途, 不是孤單,是美好的孤單

當人活在別人的眼光裡,才會一直評斷選擇是否值得。 事實上,面對人生真正的考驗在旅行歸來後,有太多的憤怒是比出發之前的迷網來的讓 ... 於 www.knowledger.info -

#87.旅行的意義是什麼?暢銷作家陳郁如這樣說. 出遊金句

旅行 最大的意义不是见过多少人看过多少美丽的风景,而是走着走着,在一个机遇下,突然重新认识了自己。#导游培训#导游带团#导游#导游知识#知识分享. 旅遊 ... 於 sgv.haftkon.pl -

#88.旅行- 去外地辦事或觀光、遊覽的行程。和旅遊 - 中文百科知識

旅遊是在遊玩,通常是團體出行,在時間上是很短暫的。旅行就是旅行遊覽活動。又稱做旅遊。它是一種複雜的社會現象,旅遊要涉及到社會的政治、經濟、文化 ... 於 www.jendow.com.tw -

#89.旅遊英文懶人包整理:出國旅遊、自由行、套裝行程這樣說!

為可數名詞,意思是「旅行、短途旅行」,不過當trip 用做動詞時,是表示「絆倒、犯錯」,意思不是「去旅行」,在用法上要多多小心。 三、Journey 旅程、 ... 於 www.soeasyedu.com.tw -

#90.【什麼是旅行的意義】你可曾問過自己?

心嚮往之,你暗自許下心願,環遊世界將會是你的目標,旅行的意義在於旅行本身,你堅定了信仰,決定繼續著旅程。 (上圖)中國:成都街景. 第二次出國,你 ... 於 www.cheers.com.tw -

#91.風格/【談旅行】林凱洛:「探索」是人生很重要的一個歷程

風格/【談旅行】林凱洛:「探索」是人生很重要的一個歷程. 於 topic.udn.com -

#92.【觀點】旅行也有保鮮期,沒有計畫,或許是最好的旅行 - Cher

我說,在還沒踏出去遠行前,真的無時無刻渴望旅行,每一次長假就迫不及待規畫旅程,每一次的歸來,靈魂就像是遺失在某個旅途的角落。 旅行也有保鮮期,久了也沒有那麼光鮮 ... 於 www.cherstravel.com -

#93.旅行對你而言是什麼?買時間、逃避還是遇見未知的自己 - 老蝦

旅行的意義百百種,喜歡旅行的人滿街都是。旅行對年輕的我來說是買個偷閒時間,雖然不見得旅行後比較輕鬆。旅行對現在的我來說,雖然也是工作的一部分 ... 於 shrimplitw.com -

#94.流浪這麼久,這才是旅行的意義(The Point of Travel) - VoiceTube

我們為什麼要旅遊?是為了體驗不同的文化?嘗遍各國美食?還是欣賞壯闊風景? 這部影片將從歷史、文化和宗教的角度出發,告訴我們旅行的真諦! 於 tw.voicetube.com -

#95.駐站達人Tanja | 旅行是一場冒險,你永遠不知道會發生什麼事

旅行 的形式可以是很多種,單獨自由行,朋友自由行,家人自由行或是跟團4,有太多的旅遊方式,而你永遠不知道下一步會有什麼驚喜,驚訝的事情發生。 於 www.shopback.com.tw -

#96.【隨筆】什麼是旅行?只是我的心之所向 - 一葉落知天下秋

誰說一個人就不能虎頭虎腦地往前行? 第一次出國是員工旅遊,三天的澳門行,我很孤僻的第一天下午就趁大家賭博時跑到廣場去玩,第二天更是不聲不響地 ... 於 bonnie00412.pixnet.net -

#97.旅行是為了放大生命的極限: 出走不是為了逃避現實, ... - 誠品

內容簡介美國長銷不敗經典,旅人口碑最推薦旅行是為了什麼?旅行是人生的一部分你努力工作去爭取旅行的自由,過著簡單的生活是為了習慣旅途種種不便你的生命因為旅行而 ... 於 www.eslite.com -

#98.〖對你來說,旅行是什麼的一回事?〗|全職旅行| 日本人妻

全職旅行及為主流媒體撰稿及媒體合作,旅遊與生活專欄寫作人,現居日本,曾於美國工作及荷蘭讀書。難忘柬埔寨義教、日本工作假期,已走訪100多個 ... 於 www.mshya.com -

#99.把日子過得像是一場小旅行- 好說Howsoul

把日子過得像是一場小旅行. 2021-05-12 12:57:24. 最近有些朋友跟我說,. 他已經因為無法出國而憋到快要瘋掉了,. 好想要出國散散心。 我就在想著,. 於 howsoul.io