光華商場 麵的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦unknow寫的 我台北,我街道 和李明璁的 物裡學(2021復刻增修新版+全新攝影)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自木馬文化 和大塊文化所出版 。

中華大學 科技管理學系 陳棟樑所指導 王茉妍的 應用IPA模式探討光明商圈餐飲業服務品質、顧客滿意度與忠誠度之研究-以E公司為例 (2020),提出光華商場 麵關鍵因素是什麼,來自於光明商圈、餐飲業、重要-表現分析法(IPA)、服務品質、滿意度、忠誠度。

而第二篇論文中國文化大學 建築及都市設計學系碩士在職專班 黃奕智所指導 黃雅惠的 城市記憶之保存與再現-以明星咖啡館空間經營為例 (2014),提出因為有 明星咖啡館、城市記憶、文化認同、文化消費、現代文學的重點而找出了 光華商場 麵的解答。

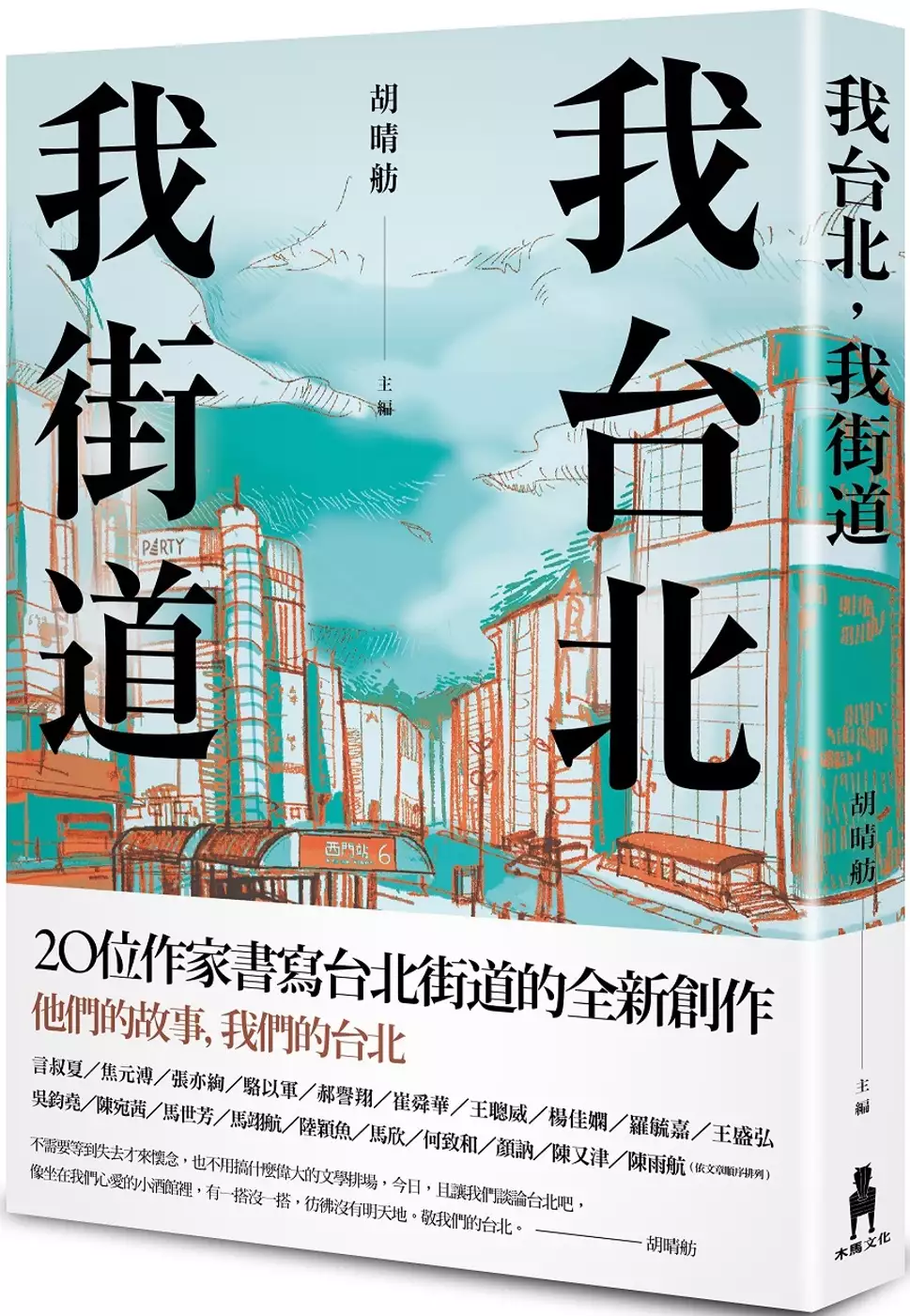

我台北,我街道

為了解決光華商場 麵 的問題,作者unknow 這樣論述:

20位作家書寫台北街道的全新創作 他們的故事,我們的台北 不需要等到失去才來懷念,也不用搞什麼偉大的文學排場, 今日,且讓我們談論台北吧,像坐在我們心愛的小酒館裡,有一搭沒一搭,彷彿沒有明天地。敬我們的台北。──胡晴舫 二〇二〇年出版的《我香港,我街道》,既對香港社會深具意義,同時也引發了在台北的我們重新思考台北之於我們的意義。 本書由作家胡晴舫擔任主編,集合不同世代、不同背景的二十位作家的全新創作,他們各自以詩、散文、小說書寫記憶中的台北街道。小說與詩提煉出意象,散文貼近個人記憶與生活,不同文體、長度產生不同的閱讀效果,就像散步每一條街道感受到各自獨特的氛圍。

焦元溥寫消失的羅斯福路唱片行,馬世芳寫來不及參與的麥田咖啡館,張亦絢寫她的木柵路,崔舜華寫她的潮州街,吳鈞堯寫他的重慶南路,何致和寫永遠在他心底流動的西藏路,馬欣寫敦化南路的前世今生,王盛弘、羅毓嘉在這座城市私藏了他們的男孩記憶,郝譽翔在椰林大道度過了她的憂傷青春,以曲折方式學會在台北安置自己的馬翊航、王聰威,更有陸穎魚在台北街頭思念香港,顏訥在往生者帶領下探索她不知道的台北,陳雨航在文章不斷叩問,自己是否是台北人?而被言淑夏形容為春天繼母的台北街道,也有楊佳嫻的236公車呼嘯而過,裡頭住有陳宛茜認識的清朝耆老、陳又津描寫的公娼,以及駱以軍眼中身懷內力的各路高人。除了作家視角,更有來自法國的

攝影師余白,用鏡頭拍攝他安身立命這麼久了的第二個家。閱讀他們的台北,讓我們更深刻了解這座城市。 *本書參與作者 言叔夏/焦元溥/張亦絢/駱以軍/郝譽翔/崔舜華/王聰威/楊佳嫻/羅毓嘉/王盛弘/吳鈞堯/陳宛茜/馬世芳/馬翊航/陸穎魚/馬欣/何致和/顏訥/陳又津/陳雨航 (依文章順序排列) *內文摘句 對某個時期的我而言,台北的許多地方都是空島。島與島中間的街道隱沒在銀河裡,長滿星叢的蔓草。每次抵達那些島,感覺都是划船去的。──言叔夏 若有任意門,我真想回去當年的羅斯福路,再從辛亥路走到公館站牌,看看唱片行裡的老友與論敵。雖然忘不掉,再見一次也很好。──焦元溥 許多

台北我不曾探過,有時還喊不出名字的山林街巷,想想都是往生者帶我去的。──顏訥 我曾與母親興奮地從曾熱鬧的天母西路喝完下午茶,然後坐公車285與許多人到誠品那站下,再信步到老奶奶還在坐店時的「九如」,吃碗道地的餛飩與菜飯,是我與母親曾經最習慣的週末過法。──馬欣 名人推薦 李明璁(社會學家、作家) 郭重興(讀書共和國出版集團社長) 陳柔縉(作家) 詹宏志(作家) 鄧小樺(香港文學館總策展人) 一致推薦(依姓氏筆劃排列) 下次再有人問我是否熱愛這個城市,一如既往我仍會回答説:大概星期二、四、六感到喜歡,但可能星期一、三、五覺得討厭吧。而現在終於可以再多加一句

話了——剩下的禮拜天,我將享受翻讀這樣一本共同書寫台北的絕妙佳作。我城若可愛,此書為明證。然後,每天繼續沈浸自己的街頭巷弄,慢慢散步,好惡相隨;細細感受,千姿百態。──李明璁(社會學家、作家) 因為這本書,我和台北,我生長也將終老於斯的台北又邂逅了一次。沒錯,老台北人如我,在閱讀的當下,又把台北走了一遍,不是地理上的,而是靈魂、心理上的。這幾位作家,有舊識、有新交、也有心儀良久卻未謀面的。其中陳雨航年紀最大,比我還長一歲,真罕見。又津恐怕是最年輕的,卻寫出一篇老得不能再老的故事。 緣分真是難說,一年前誰會想到把這麼多可愛的老中青「台北人」聚在一起。如果不是胡晴舫待過香港那麼一陣子,

如果不是蕙慧求文若渴,這本書怎會問世?如果不是我們不知要怎麼疼、怎麼惜的「台北」的無所不包,他們又怎麼會聚在一起? 多可喜,香港先有了《我香港,我街道》,接著又有了我們的《我台北,我街道》。港、台兩地間文壇的相互牽引,於此也可見一斑。──郭重興(讀書共和國出版集團社長) 胡晴舫說《我台北,我街道》是被《我香港,我街道》系列所激發,作為香港作者感到與有榮焉。城巿與城巿本來相連,而我們在大疫之年來到了阻隔的年代。只有文學與記憶,守護著情感的真實。幾年前一次大選之後,有篇報章的評論說台北已成香港以至華人的精神家園,其立據乃在於此城展現了民主與生活的可能。文學並不擅於諂媚唱好聚眾,而是在書

寫差異之中,一再摸索某些不能到達又不能捨棄的情感交結,成為了自己地方的陌生人後,我們才更學會愛這個地方。本書裡寫到的街道我去過的不及一半,但書中所有作者都是作為香港人的我,非常期待閱讀的作者。我希望在他們筆下讀到台北,就像我想念我在台北,每次夜行滑翔而過,路邊踞坐恍惚對視的街道,我想念它們一如想念自己剪掉的髮。──鄧小樺(香港文學館總策展人)

光華商場 麵進入發燒排行的影片

最近赤峰街的Fotone19辦了一場台日攝影師的交流展,我的三張作品也有展出。

趁著不用工作的休假日,我去看看了,見到自己作品展出很高興😆

也順便到附近的丸龜製麵吃烏龍麵,懷念的味道。

晚上因為朋友的生日,我們吃了很好吃的熱炒,開心的一天❤️

展出資訊:

期間:2020 年 11 月 6 日(FRI)~2021 年 1 月 3 日(SUN)

会場:103 臺北市大同區赤峰街19號(Fotone19寫真)

-------------

★日本男子的日式家庭料理 TASTY NOTE★

食譜網站:http://tasty-note.com

YouTube頻道:https://www.youtube.com/c/tastynote

FB 社團:https://www.facebook.com/tastynote.tw/

Instagram:https://www.instagram.com/tasty.note/

業務合作:[email protected]

如果信件寄出後2天內沒收到回信,

請至facebook或instagram直接留言給我們。

----------------

如果可以的話請幫我翻譯英文字幕(´・ω・`)

----------------

★自我介紹★

大家好,我是KAZU(日本人)

我是愛講廢話的家庭料理研究家♡

介紹給你們一些輕鬆做的日式家常菜食譜的頻道♡

希望能藉由分享這些食譜,讓大家不用出國也能嚐到純粹的日式風味♡

----------------

楽曲提供:Production Music by http://www.epidemicsound.com

----------------

#赤峰街 #taiwan #台灣生活 #攝影展 #丸龜製麵 #百元熱炒 #光華商場

應用IPA模式探討光明商圈餐飲業服務品質、顧客滿意度與忠誠度之研究-以E公司為例

為了解決光華商場 麵 的問題,作者王茉妍 這樣論述:

本研究主要目的在瞭解餐廳的運過程中,消費者對於餐廳所提供服務品質的重視程度與實際感受與顧客滿意度、顧客忠誠度之間的影響關係,進一步探討不同個人背景變項所造成的差異情形。本研究以竹北光明商圈 E 公司之消費者作為主要研究對象,於消費者用餐後以紙本問卷蒐集資料,總計回收有效問卷 420 。將回收之問卷進行描述性統計分析、因素分析、信效度分析、t檢定、單因子變異數分析、迴歸分析,最後由重要-表現分析法(IPA)找出 E 公司服務品質缺口。根據資料分析結果如下:1.安嚴格把關,餐點除了美味還有人情味。2.化周遭硬體設施,以提升附加價值。3.無法打入年輕族群市場,應重新定位餐廳形象。4.消費者普遍再訪

意願高,在社群平台上推薦意願低。本研究依據研究結果提出實務之建議,以提供給餐飲相關業者作為改善服務品質及提升顧客滿意度與忠誠度之參考。

物裡學(2021復刻增修新版+全新攝影)

為了解決光華商場 麵 的問題,作者李明璁 這樣論述:

2008年李明璁第一本書《物裡學》,登上誠品暢銷榜,也獲選《聯合文學》年度散文、法蘭克福國際書展台灣館主題選書。書中文章,甚至還被大學學測納入國文科閱讀測驗。時隔13年,在李明璁主持公視人氣節目《我在市場待了一整天》而敲響金鐘、大獲好評之際,《物裡學》終於完成增補改寫、重新攝影、精裝設計,以復刻新版之姿,重磅回歸。 人不僅創造了各式各樣的物件,同時也被各式各樣的物件,塑造了自己。是以,我們對待事物的方式與態度,也會展現出我們和他人與自己的關係。 當一個人藉由採集收納物品,來堆疊形塑自我;物品便會在參與這個人日常生活的同時,也獲得獨特的新生命。狹義的消

費,並非連結人和物的唯一方式,還有更多複雜的記憶、情感、思緒、想像……在時空交錯的旅程中,深刻銘記。 於是一方斗室,也能成為社會人類學的研究田野。在書林几案與坐臥起居間,目光凝視著物之生成流變,進而嚴謹梳理物用脈絡。入乎其內、出乎其外,經此考察反思,平凡事物閃現光采,艱澀知識親近生活。 本書於2008年初版發行,十餘年來,書中文章已被多本高中國文教材收錄。作者創新自由、不受侷限的寫作風格,將深入淺出的理論解析、與雅俗共賞的抒情隨筆,巧妙而精準地融合一塊。重新復刻的新版,不僅修訂、收錄這些精彩作品,更加入上萬字的新寫篇幅,以及作者本人重新攝影的近三百張相片。

內容共分十章──影像之物、聲音之物、飲食之物、裝扮之物、居所之物、行旅之物、秩序之物、解放之物、象徵之物、閱讀之物。涵蓋日常事物的諸多典型與變貌。全書時而溫柔時而批判、帶點詼諧也適切感傷、私密對話同時宏觀思考、提供療癒又指向雋永。 李明璁作為台灣當前最具跨界創作能量的公共知識份子之一,這本書絕對是理解他思想與行動的關鍵起點,也是透過他的銳利雙眼、重新審視日常消費文化的一扇窗戶。

城市記憶之保存與再現-以明星咖啡館空間經營為例

為了解決光華商場 麵 的問題,作者黃雅惠 這樣論述:

文化是一種哲學思想、一地風俗民情、也是一個人生活價值的多元屬性。當全球化同步交混了世界各地民俗文化時,如何讓城市保有自我記憶、地域認同更顯重要。城市如同文化的容器,文化的延續仰賴城市記憶的溫古知新,古蹟、歷史建築更為城市記憶之重要載體,藉其保存並綻放地域特質與城市意象。 然而,城市記憶是一種無形的抽象概念,該如何透過一座有形的堡壘予以具體呈現。在此以臺北市政府於2012年1月9日公告登錄之歷史建築「明星咖啡館」為例,召喚店鋪自1949年經由慰藉鄉愁的異國飲食之奇緣開幕,1960、1970年代孕育了臺灣文藝基礎,至1989年黯然停業後,於2004年再度浴火重生的半世紀戰後記憶,以及探究「

明星咖啡館」成為近代臺北文藝地標之歷程。 本文主要以文獻與理論進行研究,歸納分析「明星咖啡館」對臺北市的城市價值,在於刻劃出時代變遷之潮起潮落,隨著咖啡、西點麵包、異鄉人與文學家、藝術家的回憶串連聚集,以富含記憶之有形物件,無形中靜靜交織出武昌街一幕幕傳說,促使溫厚樸質的文化空間展現了場所精神之自明性特色,因而成為臺北城象徵性記憶資產。 本研究旨在探究「明星咖啡館」之經營管理,在建構保存與再現記憶之同時,如何運用文化消費之實踐來保存集體記憶、認識文化、體驗城市,並著重於感官知覺、符號象徵、媒介效應等來凝視臺北城的文化消費地景。而保存與再現之目標不僅只是為了營造老建物的懷舊與追思感,其所蘊含

的歷史空間意識更為新世代新思維之傳承推手,展現歷史建築生命力,進而成為城市記憶保存與推動的重要物件與基地。