八通關越嶺古道的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林奐慶寫的 臺灣橡實家族圖鑑:45種殼斗科植物完整寫真 和徐如林,楊南郡的 浸水營古道:一條走過五百年的路都 可以從中找到所需的評價。

另外網站神音之鄉-八通關越嶺古道音樂祭 - Facebook也說明:在黑夜裡循著點燃火炬的古道通往祖靈聖地–舊山風駐在所平台,月光下悠揚的歌聲迴盪在寂靜的山谷,由在地布農族人傳唱布農古調、八部合音,以不插電音樂會呈現最傳統 ...

這兩本書分別來自麥浩斯 和行政院農業委員會林務局所出版 。

台北海洋科技大學 海洋休閒觀光系碩士班 江欣潔所指導 丁雙慶的 登山越嶺古道生態旅遊研究-以玉山國家公園八通關古道為例 (2020),提出八通關越嶺古道關鍵因素是什麼,來自於玉山、八通關、古道、登山、越嶺道、生態環境。

而第二篇論文中原大學 設計學博士學位學程 黃俊銘所指導 林一宏的 日本時代臺灣蕃地駐在所建築之體制與實務 (2016),提出因為有 駐在所、隘勇線、理蕃、蕃地、原住民、體制的重點而找出了 八通關越嶺古道的解答。

最後網站八通關越嶺古道 - Ajdiseno則補充:八通關越嶺 線原為日治時代「八通關越道路」,為日人實行理蕃政策及連絡臺灣東、西部的交通於1921年闢建完成的步道。 在玉山國家公園內是東西橫向步道,由 ...

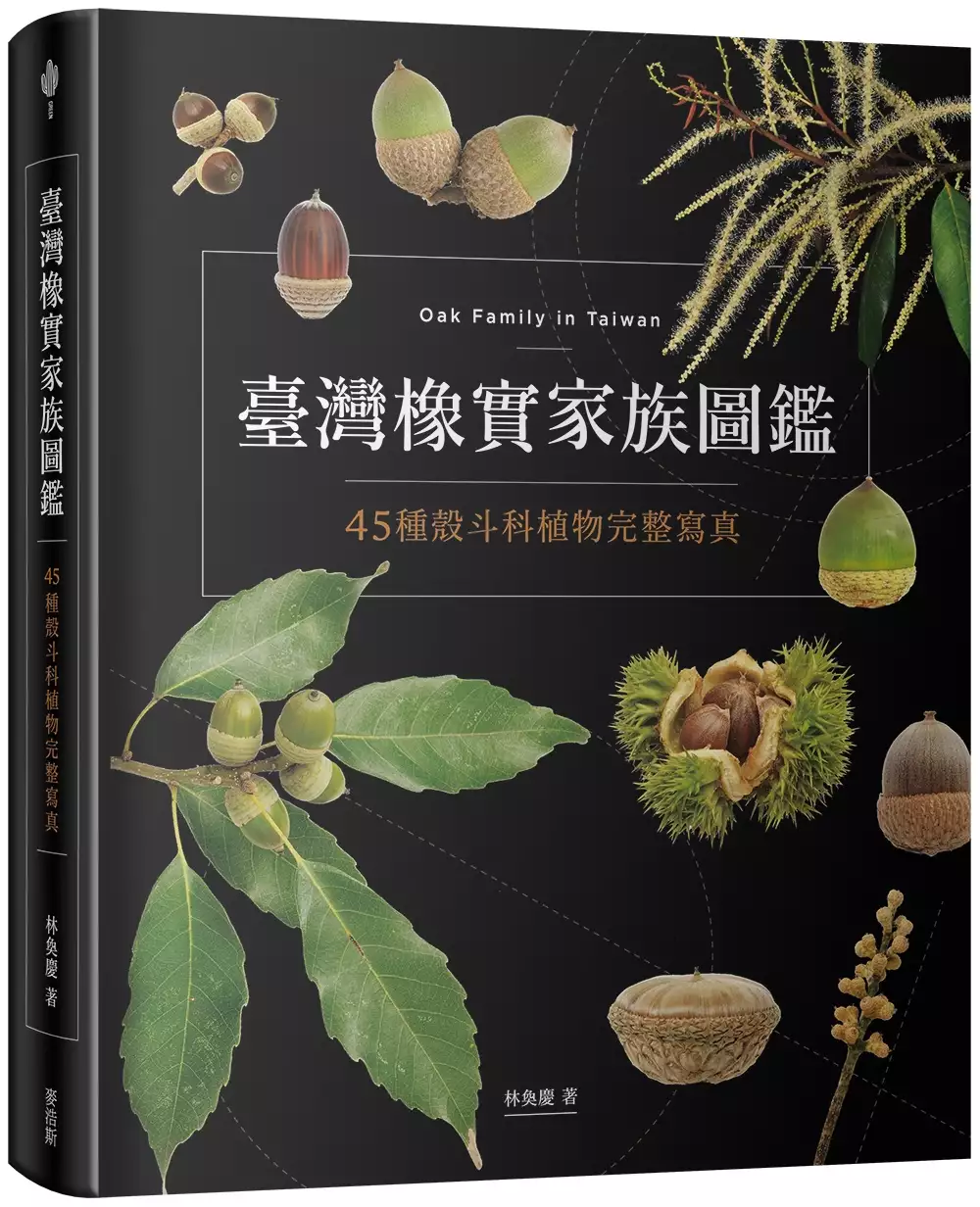

臺灣橡實家族圖鑑:45種殼斗科植物完整寫真

為了解決八通關越嶺古道 的問題,作者林奐慶 這樣論述:

歷經10年走訪拍攝,深入每一座有橡實的臺灣山林, 是一本最完整,傾注所有熱情的臺灣殼斗科植物圖鑑 若看過美國暢銷動畫電影「冰原歷險記(Ice Age)」,大家一定知道那隻名叫鼠奎特(Scrat)的史前松鼠為了追逐一顆果實,展開瘋狂的冒險之旅,那果實在牠心中是無比的神聖耀眼,值得以性命相搏。模樣如此奇特的果實好似也曾出現在另一家喻戶曉的日本動畫「龍貓」中,當兩姐妹在雨天等公車時奇遇了龍貓,姐姐還將雨傘贈給牠,龍貓則以一小包果實做為回禮,晚上兩姐妹高興的將果實播在土中與龍貓跳著發芽舞,果實越長越高竟然一夜長成大樹。 這些樣貌可愛,看似戴頂帽子的果實,在許多卡通和兒童繪本中出現過,

讓我們從小就對它一點也不覺得陌生。這種果實在西方稱之為「acorn」,而我們則叫它「橡實」。 橡實其實是一類稱為橡樹的樹木果實的特稱,主要由有硬殼的堅果和帽子狀的殼斗所構成,模樣討喜吸引人,而植物學家則依據這特殊的構造將她們歸類為「殼斗科(Oak Family;Fagaceae)」,即殼斗家族或橡實家族。 本書深入一座又一座有橡實的臺灣山林,長期觀察在臺灣的45種殼斗科植物生態樣貌,從新吐枝芽、花開花落、果實發育成熟的過程…看似靜態的森林其實瞬息萬變,而這種種的姿態皆以鏡頭記錄,清楚呈現在您眼前。除了實地觀測,同時也以科學求證的精神,查找植物標本館的鑑定樣本,以及過往植物學家的文

獻資料,以探究殼斗科植物座落在臺灣的由來,並描繪出它們與臺灣這塊土地連結的故事。 本書設計: ●每一種橡實都以去背圖呈現帶果枝條、堅果構造、果實發育過程;帶花枝條、雌雄花序、花苞構造;葉片上下表面與各種時刻觀測到的葉形變化,可清晰辨識每一種植物的特徵。 ●描述在臺分佈位置、保育評估,以及長期觀測紀錄的殼斗科物候,兼具植物鑑賞與生態涵養意義。 ●繪製苦櫧屬、石櫟屬、櫟屬共3張直觀圖解式檢索圖,可根據花、葉、果外部特徵,按圖索驥一步一步辨識出殼斗科種類。

八通關越嶺古道進入發燒排行的影片

這是第三次去瓦拉米。

瓦拉米古道為舊八通關越嶺古道東段,

沿台30線經南安遊客中心至進入,

佳心前無需申請,佳心後路段若要進入,

需在南安小隊繳交入山及入園證。

沿線平坦易走,除鯊魚岩後崩蹋路段土石較鬆軟需注意,

其餘時間可放鬆身心欣賞沿線豐富的動植物生態。

較讓人意外的是,我們為了避開人潮申請了日一的行程,

結果沒想到也是大爆滿,第一日完全沒看到任何動物。

所幸第二日人潮散去,

在回程中遇到黑眉錦、疑似標蛇的小蛇(?)、猴群、攀木蜥等,

才算沒有空手而回~

另值得一提的是,山屋老鼠橫行,

燈一關掉就全軍出動,

若要前往瓦拉米的朋友請在就寢前,

務必盡量將食物收好(但也有人是直接背包被咬破= = )~

有氣味的東西盡量封好封滿~~~~

#瓦拉米古道

#八通關越嶺古道

#蕨駐在所

登山越嶺古道生態旅遊研究-以玉山國家公園八通關古道為例

為了解決八通關越嶺古道 的問題,作者丁雙慶 這樣論述:

臺灣島嶼因板塊運動而形成了狹長、高聳的地形,塑造了268座3,000公尺以上的山峰,其因跨越亞熱帶但歷經溫帶、涼帶及寒帶氣候,形成特殊的生態景觀,擁有豐富不同溫帶層的動、植物生態,是全球少見,且歷經數十次反覆的冰河期,使一些遷移的動、植物留存在臺灣,為了生存及延續後代,漸往高山拓展。然而,在冰河期暖化後,為了適應環境及延續後代,使一些生存在緯度高的動、植物必須往高海拔地區遷移生長,也因為地質的變動,隔絕與大陸陸地之間的通道,造就了一些臺灣獨有的原生物種,與生態景觀特色。日治時期,因為要掠奪臺灣豐富的林業、礦業及生物種類等自然資源,開拓鐵路、林道以便運輸、利用、管理及控制原住民,開闢不少古道,

尤其是八通關古道,沿途設置警備駐在所,防止原住民的反抗以及資源的調查、開發,而遺留下許多歷史、人文與設施。清治時期開闢之古道與日治時期之越嶺道,因動機及目的地不同,雖有相交,卻路線有異。目前大家所稱之古道,實為日治時期開闢的越嶺道,而清制時期開闢之古道,應更具歷史意義及豐富生態,卻鮮為人知及拜訪。本研究採用訪談法與文獻蒐集分析法,探討八通關古道的生態特色,並規劃八通關古道的生態旅遊遊程,期能讓更多人了解臺灣山脈之美與八通關古道生態旅遊之特色。研究結果顯示,第一,八通關清古道擁有豐富完整的生態環境及地質景觀,東段林相優美多山澗、吊橋,上下落差起伏大,大分地區是哺乳類動物的聚集地,呈現良好地保育成

果。西段沿陳有蘭溪上溯八通關草原,有地質崩塌變化的特色。日越嶺道富含日治時期,勦蕃、抗日的歷史遺跡與平緩舒適的古道訪幽。第二,建議相關單位儘速完成清古道的開放及整建,落實玉山國家公園(第三次通盤檢討)計畫,整治完成郡大林道,觀高坪的基礎規劃建設;以推動民眾前往清古道生態旅遊。第三,建議相關單位增闢以觀高坪為遊客中心之八通關古道體驗的健行路線,與南安遊客中心、南橫梅山遊客中心及塔塔加遊客中心,形成一個完整的國家公園遊憩體系,永續發展山林古道生態旅遊。

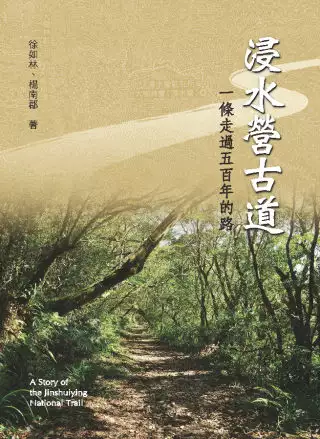

浸水營古道:一條走過五百年的路

為了解決八通關越嶺古道 的問題,作者徐如林,楊南郡 這樣論述:

歷時二十多年刻劃而成的報導文學史詩鉅作。 古道研究權威楊南郡與徐如林,帶領大家走入「浸水營古道」, 從這條路窺見臺灣五百年來的命運! 沒有一條道路能像浸水營古道一樣,激發人們那麼多的思古之幽情。這一條道路的形成,可以推溯到五百年前,被稱為卑南王的卑南族總頭目,威震臺灣東部與南部各原住民的時代。 五百年來,卑南族、排灣族、荷蘭人、平埔族、漢人、日本人,利用這一條路探金、納貢、交易山產、訪親、山地探險、學術調查、移民、販牛、郵遞、傳教、行軍、赴任、爭戰、討伐、山地警備、巡視、健行、山訓......,許多可歌可泣的故事發生在這裡。 五百年來,層層疊疊的時空,

訴說著不僅是浸水營古道的故事,更是臺灣的故事。

日本時代臺灣蕃地駐在所建築之體制與實務

為了解決八通關越嶺古道 的問題,作者林一宏 這樣論述:

本論文所關注的主題為日本時代警察機關「駐在所」之體制與實務,以及在臺灣山地空間變遷過程中所產生之影響,屬建築史之基礎性研究,亦為十九世紀後半期以降、新帝國主義下殖民地建築史學研究之一環。本論文有兩個核心議題:第一,在不同時空階段之理蕃政策與蕃地警察制度下,駐在所如何被建置,建置後的駐在所又如何被應用、變化與調整;第二,在駐在所設置後,其環境、空間與建築特質,對山地空間造成何種影響。基於臺灣山地空間特性與歷史遞嬗的視野,本論文著重具體的案例探討。在文獻調查方面,進行史料閱讀、比對與篩選,著重於考證、歸納與論述分析。尤其是各版地形圖的套疊與比對,以確認各時期駐在所之基礎資料及定位,建構其空間上及

時期上的精準定址。於實地踏查駐在所舊址之同時,則應用建築學的測量、繪圖等調查紀錄工具,將殘存的建築構造物以較精準的二維圖像記錄下來,以利比較、分析及論述。本論文共7章,第一章為序言;第二章回顧臺灣總督府各時期理蕃政策之特徵與演變;第三章至第五章依時間順序,從沿革、分類,建置過程的時空變化、建築空間實體特性等,解析各時期駐在所建築之體制與實務,進而釐清其變遷樣態,依序為1914年以前之隘勇線及蕃務官吏駐在所、1914至1915年間之警察官吏駐在所、1915年以後之蕃地道路及警察官吏駐在所;第六章則從法令與規範、預算與管理、營建體系與管理維護、不成文規範與蕃地技術者等向度,討論駐在所的建築體制之特

徵與變化;第七章為結論。已確認1907至1914年間設立之蕃務官吏駐在所至少有213所,1913至1941年間設立之警察官吏駐在所至少有738所,合併計算後為795所。前述兩時期駐在所之基本資料,列於附錄,可為後續蕃地相關研究之空間定位參考。

八通關越嶺古道的網路口碑排行榜

-

#1.八通關越嶺線 - 臺灣國家公園入園入山線上申請服務網

八通關越嶺 線為日治時代,日人為了大力實行理蕃政策及連線台灣東、西部的交通於1921年闢建完成的步道。在玉山國家公園內是一條東西橫向步道,由南投東埔橫越中央山脈至 ... 於 npm.cpami.gov.tw -

#2.【南投|東埔】西部的錐麓古道-雲龍瀑布。八通關古道。單日 ...

「雲龍瀑布」是八通關越嶺道西段的知名地標,單趟長度約4km,上升大約400公尺;是一個可以輕裝/單日來回健行的景點。從東埔到雲龍瀑布4.5km處這一段 ... 於 melissalin510.pixnet.net -

#3.神音之鄉-八通關越嶺古道音樂祭 - Facebook

在黑夜裡循著點燃火炬的古道通往祖靈聖地–舊山風駐在所平台,月光下悠揚的歌聲迴盪在寂靜的山谷,由在地布農族人傳唱布農古調、八部合音,以不插電音樂會呈現最傳統 ... 於 www.facebook.com -

#4.八通關越嶺古道 - Ajdiseno

八通關越嶺 線原為日治時代「八通關越道路」,為日人實行理蕃政策及連絡臺灣東、西部的交通於1921年闢建完成的步道。 在玉山國家公園內是東西橫向步道,由 ... 於 ajdiseno.es -

#5.八通關越嶺道西段@雲龍瀑布 - 秘境探索研究社

八通關越嶺 道西段入口位於南投縣信義鄉東埔溫泉區附近,從水里進台21線往南再轉入東埔道路,沿著陳有蘭溪行至東埔停車場,橫跨八頂溪的東埔吊橋就在停車場 ... 於 bimeci.pixnet.net -

#6.南投信義東埔八通關越嶺古道、父子斷崖、雲龍瀑布及雲龍吊橋

步行通過隧道後,左方邊坡步階就是八通關越嶺古道的登山口,步道口立有一座玉山國家公園登山路線告示牌,上頭公告了各登山路線的開放程度,上面所列的路線中, 只有東埔至 ... 於 www.yestome.com -

#7.驚豔八通關高山峻嶺視野更勝錐麓古道 - 鏡週刊

由嘉義東埔溫泉登山口至雲龍瀑布、長約3.9公里的八通關古道,為日治時期開闢的越嶺古道,有著貌似熱門的錐麓古道的高山深谷視野,沒有人數管制、不必 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#8.八通關越嶺道東段–瓦拉米古道、鹿鳴吊橋,順遊南安瀑布

今年2020年是台灣的脊梁山脈旅遊年,繼挑戰「安通越嶺古道」後,有了信心再走「瓦拉米古道」。台灣的山脈旅遊不僅自然與生態景觀豐富多元, ... 於 purethink.pixnet.net -

#9.八通關古道西段 - 新天山登山聯誼會的部落格

八通關古道 自南投竹山至花蓮玉里,全長152.64公里為國家一級古蹟 古道所經之地皆為生態保護區,2005年11月19日玉山國家公園管理處. 完成八通關越嶺道的整修,沿線除了 ... 於 pulisd1023.pixnet.net -

#10.八二粁一四五米:八通關越道路東段史話 - 讀冊

橫亙本處園區,開通於1921年的日據八通關越嶺道路,是一條深具歷史意涵與人文生態的古道,它見證了族群部落的變遷、衝突與融合,就像是一把古舊的 ... 於 www.taaze.tw -

#11.瓦拉米步道秘境訪八通關古道陪南安小熊散步 - 蘋果日報

這是台灣的東部花蓮縣玉里鎮,距離玉里市區僅10多分鐘車程的瓦拉米步道,不僅是日據時代八通關越嶺道的一部分,沿途欣賞山嵐美景,投入大自然懷抱,還 ... 於 tw.appledaily.com -

#12.【山難報導】2018-02-20日治八通關越嶺道傳1名王姓山友墜落 ...

八通關古道 驚傳登山客墜谷,1行6人登山隊從大年初一攀爬日治古道八通關越嶺道,但在20日下午獲報1名失蹤的王姓山友疑似滑落百米高崩壁,警消展開 ... 於 www.mtrescue.org.tw -

#13.玉山國家公園~探索八通關古道-父子斷崖雲龍瀑布東埔溫泉 ...

攀登此步道可了解日人的修路意義、技術、道路規模及觀賞沿線優美自然景觀,是一條兼具有學術研究、欣賞人文景物價值之登山步徑。 ... 八通關越嶺道西段「雲龍瀑布」是八通關 ... 於 www.poa.com.tw -

#14.八通關越嶺道- 中央山脈小橫行 - 八百五十九米

八通關越嶺 道- 中央山脈小橫行. D1 晴時多雲 ... 0930 走八通關西峰捷徑 1023 陡上鞍部出捷徑路. 1155 接回八通關山與古道的登山口 於 859m.blogspot.com -

#15.南投縣信義鄉八通關古道(西段)、父子斷崖、雲龍瀑布 - Joy and ...

東埔登山口標高1,100 公尺,為八通關越嶺道西段入口。清領時期為開山撫番,曾開闢北、中、南三條橫貫步道,中路就是「八通關古道」,但現在我們要走 ... 於 cjyyou.pixnet.net -

#16.八通關越道鹿鳴吊橋段 - 花蓮觀光資訊網

八通關古道 鹿鳴吊橋段步道位於花蓮縣卓溪鄉,為日據時期八通關越嶺道的一部份,本步道由鹿鳴吊橋至卓樂國小,單程約2小時,往返需4小時。 ... 林務局把這段路整修的很好, ... 於 tour-hualien.hl.gov.tw -

#17.八通關古道7月至今已5起山難 - 中國時報

位於南投、花蓮交界處的八通關古道是熱門登山路線,儘管是一條困難度極高的長程越嶺縱走路線,仍讓登山客趨之若鶩,尤其疫情趨緩,今年暑假申請者多, ... 於 www.chinatimes.com -

#18.男子違規攀八通關迷途獲救最高罰3000元 - 中央社

61歲何姓男子獨攀八通關越嶺古道,入山後迷路,家屬向警消求援。2日由直升機吊掛救出何男,花蓮縣消防局依自治條例開出舉發單,玉管處也開出告發單, ... 於 www.cna.com.tw -

#19.【南投步道】走訪八通關古道越嶺西段 - 雄獅旅遊

【南投步道】走訪八通關古道越嶺西段-雲龍瀑布.彩虹瀑布.東埔溫泉2日(台中出發)團體行程,精選南投旅遊行程,包含南投旅遊必玩景點、豐富的南投旅遊特色介紹、 ... 於 travel.liontravel.com -

#20.花蓮365:秋冬篇: 每天在花蓮發現一件美好!(第1本依時序集結好文美照、私房景點、各族慶典、地圖索引的在地人導覽書)

因為獵人、可攀登山道路這條縣。日人開鑿的「八通關越嶺道」與清朝人開闢的「八通關古道」不一樣。八通關越嶺道東西橫跨花蓮、南投 瑞舞丹大戲院(MAP 富里―13)地址: ... 於 books.google.com.tw -

#21.屏大學生八通關土葛墜谷死亡今直升機吊掛遺體 - 自由時報

國立屏東大學原住民健康休閒與文化產業學士學位學程原住民專班9名師生,進行「八通關古道越嶺古道田野調查」,本月2日19歲杜姓學生意外滑落200米深谷 ... 於 news.ltn.com.tw -

#22.臺灣記憶Taiwan Memory - 國家圖書館

八通關古道 、八通關越嶺道路、八通關理蕃道路、八通關警備道路、朝日橋、吊橋 ... 八通關古道初建於清光緒元年(1875),為臺灣最早的東西橫貫道路,由林圯埔(南投竹山) ... 於 tm.ncl.edu.tw -

#23.2019年底八通關古道全段(二) 大水窟到塔達芬@ 獨眼小魚的 ...

八通關古道大水窟往往大分的路對我們來說是一條未知的路段, ... 駐在所平台現狀圖(資料來源: 2011日治八通關越嶺古道文化資源管理與遊憩計畫報告). 於 halenc37587as.pixnet.net -

#24.八通關古道首條橫貫東西的越嶺道路 - 臺灣導報

沿途叢山峻嶺,地形起伏;路面多舖粘板岩石板道,上下坡設石階;遇溝渠則架橋設墩;並築木圍、宿站及塘坊多處;各要隘、營壘分派兵勇駐紮。古道開通以後, ... 於 taiwan-reports.com -

#25.20090529八通關古道東段--瓦拉米步道 - 戀山的米蟲這一家

瓦拉米古道給我的感覺與八通關越嶺古道西段相似,但更平易近人.如果健行是主要目的的話,走在這條歨道上應該算是頂級的享受吧. 南安 ... 於 lenchen91018.pixnet.net -

#26.逆向橫斷八通關古道由玉里瓦拉米入山穿越中央山脈 - money遊 ...

藍海策略___逆向橫斷八通關古道由玉里瓦拉米入山穿越中央山脈___大水窟___八通關__東埔下山台灣具有八十多年歷史的八通關越嶺橫斷道路,從南投水里到花蓮玉里, ... 於 moneyeang.pixnet.net -

#27.《東台灣旅遊篇》布農族的歷史迴廊 玉山國家公園八通關越嶺 ...

花蓮縣卓溪鄉玉山國家公園八通關越嶺古道,自古以來一直是布農族人戀戀舊情的歷史迴廊,卓溪鄉公所多次舉辦探勘行動,… 於 easttaiwan.news -

#28.八通關越嶺古道 - 台灣回憶探險團

2013 年12 月27 日 admin 八通關古道, 八通關越嶺古道,八通關越道路. 感謝團友Wei Hung Chen 分享一張台灣日本時代八通關駐在所的老照片, 先前團長也有分享過一張八 ... 於 www.twmemory.org -

#29.博物館頻道 談「古道照顏色-八通關古道的探索」特展

楊南郡1989 〈玉山國家公園八通關越嶺古道東段調查研究報告〉,玉管處。 楊南郡1996 〈臺灣古道的性質與近況〉《台灣百年前的足跡》,玉山社。 於 beta.nmp.gov.tw -

#30.八通關越嶺道文化資源告急 - 環境資訊中心

《賽德克巴萊》將霧社事件的現場能高越嶺道推介給全世界,然而在玉山國家公園內的八通關古道更有說不完的歷史事蹟與故事,但因位處遊客必經之路, ... 於 e-info.org.tw -

#31.【八通關】八通關越嶺道.西段~東埔至雲龍吊橋@ 熊熊部語 ...

說起八通關越嶺道那可是大隻熊生命中可歌可泣的一頁心酸史二十幾年前的某一天還是 ... 及原住民對土地主權的捍衛成效不好在此情況下八通關古道僅20年間就廢棄停用. 於 maluchunchun.pixnet.net -

#32.八通關越道:鹿鳴吊橋段 - 台灣山林悠遊網

八通關古道 鹿鳴吊橋段步道位於花蓮縣卓溪鄉,為日治時期八通關越嶺道的一部份。全程都在闊葉林中,緩坡好走,沿途可觀賞亞熱帶植物,欣賞拉庫拉庫溪壯闊之美,體驗特殊吊索 ... 於 recreation.forest.gov.tw -

#33.八通關古道 - 國家文化資產網

八通關古道 位於南投縣竹山鎮至花蓮縣玉里鎮之間,為清光緒元年(1875年) ... 由於清領時期八通關古道與日治時代所聞之八通關越嶺道路,都是經過南投 ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#34.108年神音之鄉-八通關越嶺古道音樂節暨新年祭 - 花蓮縣壽豐鄉 ...

一、 「108年神音之鄉-八通關越嶺古道音樂節暨新年祭」活動,訂於108年12月14 ... 火炬亮光,在古道聆聽夜晚星光下最道地的八部合音(本活動須報名,報名資訊詳附件1)。 於 www.shoufeng.gov.tw -

#35.八通關古道

八通關古道. 清代開闢的越嶺道路,原稱「中路」,今稱八通關古道。西起林圯埔(今南投縣竹山鎮),東至璞石閣(今花蓮縣玉里鎮)。 1874年,日本因臺灣生番殺死琉球 ... 於 nrch.culture.tw -

#36.花蓮景點怎麼玩,一日遊行程介紹 - 小兔小安*旅遊札記

便能賞到兩個瀑布和兩座吊橋,. 外加一個讓人腳底發毛的天空觀景平台,. CP值很高又能登山健走的秘境步道~. 詳細圖文:瓦拉米步道. 地址:八通關越嶺線 ... 於 bunnyann.com -

#37.瓦拉米步道- Mountain Secret山林秘境

瓦拉米步道是【八通關越嶺古道】東段的一部分,全長約14公里,坡度緩和、視野極佳,步道順沿著拉庫拉庫溪谷而上,沿途具有亞熱帶至暖溫帶特色的生態系統,蘊育出豐富的 ... 於 www.mts.tw -

#38.八通關古道_百度百科

八通關古道 ,建於1875年,是台灣清治時期所建橫貫台灣本島東西部的三條道路之一 ... 日人修築之越嶺道與清朝之八通關古道,路徑完全不同,而且幾乎完全沒有重疊之處。 於 baike.baidu.hk -

#39.花蓮|瓦拉米步道.八通關古道東段.120米山景吊橋及10層樓 ...

「瓦拉米步道」是「八通關越嶺道(連接花蓮玉里至南投東埔)」東段的一部分,從登山口至瓦拉米山屋全長約14 公里,爬升約600 公尺。 於 speedbug.cc -

#40.八通關越嶺古道行程紀錄 - outdoor hedonism - 痞客邦

八通關越嶺古道 行程紀錄 · 1. 西段與躑躅駐在所交錯的清古道段。 · 2. 馬西桑支線 · 3. 華巴諾砲臺路 · 4. 魯崙稜線至魯崙駐在所 · 5. 阿桑來戛支線 · 6. 清古道,卓溪山至玉里段. 於 atc0317.pixnet.net -

#41.八通關越嶺古道風華重現 - 人間福報

【本報台北訊】經過整修後玉山的八通關將再展現風華,內政部營建署玉山國家公園管理處將於十九日在花蓮縣卓溪鄉南安遊客中心,舉辦「貫古穿今酖八通關越嶺古道重現 ... 於 www.merit-times.com -

#42.八通關越道路- 维基百科,自由的百科全书

八通關 越道路,又稱八通關越橫斷道路,為臺灣日治時期的古道,故亦稱日治八通關越嶺道。此外,在各文獻中也有不同稱法,《玉里鎮誌》、《臺灣的古道》皆稱八通關越嶺 ... 於 zh.wikipedia.org -

#43.八通關上玉山|Day 1 遊記|步上八通關古道,在每個轉角遇見 ...

接著是八通關越嶺步道的第二個瀑布「乙女瀑布」,也是我們第一天用午餐的地點,乙女瀑布位於東埔登山口6.3 公里處,因主、支流侵蝕速度不同,而形成懸谷式 ... 於 sncchan0608.pixnet.net -

#44.花蓮八通關越嶺道- 信義鄉八通關古道的圖片 - TripAdvisor

信義鄉八通關古道圖片:花蓮八通關越嶺道- 快來看看Tripadvisor 會員拍攝的39 張/部八通關古道真實照片和影片. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#45.【花蓮玉里】親子健行很可以!八通關古道東段- 瓦拉米步道(佳 ...

(2020.08.29) 今天要走的步道是八通關古道的東段,瓦拉米步道因為我們也沒有申請入山, ... 清代當時所開的八通關越古道,與現在的路線已經不同。 於 newbetty.cc -

#46.八二粁一四五米:八通關越道路東段史話(3版) - 博客來

橫亙本處園區,開通於1921 年的日據八通關越嶺道路,是一條深具歷史意涵與人文生態的古道,它見證了族群部落的變遷、衝突與融合,就像是一把古舊的鑰匙,等著我們去 ... 於 www.books.com.tw -

#47.[花蓮卓溪]八通關古道東段的蕨之路.瓦拉米古道(上)

事實上,瓦拉米步道只是八通關古到古道東段的1/8小段而已,雖然不知自己能否再有機會真正的走一趟古道橫越中央山脈(註三),但我對這日治期越嶺線一直 ... 於 syrustoys.pixnet.net -

#48.[南投.信義]八通關越嶺古道(八通關越道路)東埔-雲龍瀑布

清古道在東埔之後已經難尋了,還好日治時期的八通關越道路在玉山國家公園管理處斥資2億整修之後,成為一條可以瞻望重山峻嶺、俯瞰深谷瀑布、懷思古幽情的壯麗步道。其中東 ... 於 s.mysports.net.tw -

#49.八通關古道穿越426

日治時期,為實行其理蕃政策,於1919年另闢一條幾乎完全沒有重疊的「八通關越嶺道路」,西起南投縣的信義鄉至花蓮縣的玉里鎮,全長約124公里,著眼於加強對深山原住民的 ... 於 xn--kwr22her7a6qdvs6a.tw -

#50.八通關古道東西大縱走-- 2020/11/18 ~ 11/24

八通關越嶺 道是一條東西橫向步道,由南投東埔橫越中央山脈至花蓮山風登山口全程共約96 公里,以大水窟為中心分為東、西兩段。 於 joejoehuang-3000m.blogspot.com -

#51.八通關古道|東埔溫泉至雲龍瀑布|南投縣信義鄉 - Medium

「八通關越嶺古道」西部入口為南投縣信義鄉東埔村,為沙里仙溪及陳有蘭溪的交會口,到達父子斷崖前就可以看到非常典型的河階地形、沖積扇,古河階上分佈著布農族聚落、高山 ... 於 medium.com -

#52.2009_0127-0201 日‧八通關越嶺道,順訪華巴諾【行程計畫 ...

遇到一位要獨行八通關越嶺路的山友,未來有伴了:) ... 本想跟阿戊從八通關駐在所切上古道,後來北縣野外潘領隊提示那段路很陡...只好讓阿戊走走摟~^^" 於 leonsway.blogspot.com -

#53.台灣這麼美--八通關古道西段(雲龍瀑布) - 心境

有團員走完這邊後下周又繼續跟團去走瓦拉米古道. 大家開玩笑說這樣也算完成了八通關越嶺了呢(誤). 從東埔登山口到雲龍瀑布這一段單程4.3公里, ... 於 inx12345.pixnet.net -

#54.八通關古道東西大縱走-- 2020/11/18 ~ 11/24

八通關越嶺 道為日治時代,日人因為大分社事件之後,為了大力實行理蕃政策及連線台灣東、西部的交通於1921年闢建完成的步道,成為當時台灣三大越嶺道之 ... 於 joejoehuang.blogspot.com -

#55.八通關越嶺古道 - Anemoia

八通關越嶺 線原為日治時代「八通關越道路」,為日人實行理蕃政策及連絡臺灣東、西部的交通於1921年闢建完成的步道。 在玉山國家公園內是東西橫向步道,由 ... 於 anemoia.es -

#56.八通關越嶺古道單車體驗(達娜文化分享空間)

八通關越嶺古道 的起始點從玉里電信局開始,沿途會經過玉里天主堂了解法國巴黎外方傳教會的故事。而後前往玉里神社遺址,玉里神社建立於1928年,目前仍 ... 於 www.erv-nsa.gov.tw -

#57.八通關越嶺古道 - Primefotografie

八通關越嶺 線原為日治時代「八通關越道路」,為日人實行理蕃政策及連絡臺灣東、西部的交通於1921年闢建完成的步道。 在玉山國家公園內是東西橫向步道,由 ... 於 primefotografie.nl -

#58.花蓮八通關古道 - Hugoag

「瓦拉米步道」是「八通關越嶺道(連接花蓮玉里至南投東埔)」東段的一部分,從登山口至瓦拉米山屋全長約14 公里,爬升約600 公尺。目前僅開放前、中段由登山口至「佳 ... 於 hugoag.ch -

#59.自然步道- 八通關越道:鹿鳴吊橋段 - 2020脊梁山脈旅遊年

八通關古道 鹿鳴吊橋段佈道位於花蓮縣卓溪鄉,為日治時期八通關越嶺道的一部份,本步道由路鳴吊橋至卓樂國小,單程約2小時,往返需4小時。全程都在闊葉林中,緩坡好走, ... 於 i30.taiwan.net.tw -

#60.八通關越嶺古道相關報導- Yahoo奇摩新聞

最新最豐富的八通關越嶺古道相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。 於 tw.news.yahoo.com -

#61.八二粁一四五米:八通關越道路東段史話 - 聚珍臺灣

八通關越嶺 道的命運與八通關古道比起來,算是較為幸運,因為獵人、登山客與林務局的常年利用,致使在戰後即使在大水窟以東這段已無人居住的拉庫拉庫溪流域,都有數段路段 ... 於 www.gjtaiwan.com -

#62.輕旅行秘境八通關古道雲龍瀑布探索之旅充滿野趣與古樸歷史氛圍

八通關古道 東埔端從三公里起路段懸崖峭壁開闢出的古道,在危險路玉管處增設鐵鍊供山友抓住前行。 攀登玉山主要進入途徑之一的「八通關古道」東埔至雲龍段 ... 於 jalife.cafe -

#63.如果八通關古道是一串優美的句子,那麼安通越嶺古道就是它 ...

安通越嶺古道東段位於海岸山脈中段,由台東縣長濱鄉竹湖村南竹湖社區(位於台11線92.5公里)竹湖圳產業道路進入,車程約10分鐘可抵登山口,由登山口開始 ... 於 knoxyang.blogspot.com -

#64.八通關越嶺古道

六月初我們就已計劃好,十二月要來一趟八通關越嶺古道之旅。因此,只要媒體出現八 ... 八通關越道路是指日據時期的從東埔到玉里的越嶺路線。一般會常見的名詞有,八 ... 於 teach.ymjh.kh.edu.tw -

#65.玉山國家公園-八通關古道(東段)瓦拉米步道 - 跟阿正去旅行

走進「蕨」路~ 玉山國家公園-八通關古道(東段)瓦拉米步道瓦拉米(日語:蕨類的意思) 布農族語(malavi 跟我來之意) 秋高氣爽的季節,走在「蕨」路上 ... 於 taiwan1313.pixnet.net -

#66.八通關越嶺古道探勘隊返卓溪族人迎接 - 原住民族電視台

部落的耆老及族人特別鳴槍迎接12名八通關越嶺古道探勘隊回到卓溪鄉公所,隨後並舉行傳統祭槍儀式及報戰功。探勘隊2月14日從卓溪鄉八通關越嶺古道步道 ... 於 titv.ipcf.org.tw -

#67.[遊記] 八通關越嶺道東段-瓦拉米步道 - amao的台灣踏查記

一般來說八通關古道是指清朝時吳光亮帶清兵到東部開發所闢建的道路,此次我所走的瓦拉米古道是日本人當年為統治原住民所開闢的道路,一般通稱八通關越 ... 於 amaotravel.pixnet.net -

#68.八通關越道路的資源維護與遊憩管理

八通關 越道路(今八通關越嶺線、日治八通關越道,以下簡稱「八通關越」)為日治時期 ... 規模最大的古道,且有支線通往全國最高峰玉山,在在顯示八通關越不凡之處。 於 taiwanmt.nchu.edu.tw -

#69.觀點投書:古道明日之星—八通關越嶺古道 - 風傳媒

目前國內所稱八通關越嶺古道,多係依循日古道而行之「八通關越嶺步道」。該古道常態由爬坡較短之西端為起點,俗稱「順走」(反之為逆走)。「順走」為 ... 於 www.storm.mg -

#70.八通關越嶺古道–意外中行程,驚險刺激的父子斷崖@ 過期牛奶

今天的「八通關越嶺古道」是誤打誤撞成行的,早有耳聞八通關的險峻,因此親子旅行始終避免這類的挑戰行程。不過就在前一晚夜宿地「東埔遊客中心」遇到同樣帶著孩子旅行 ... 於 www.kkgo.info -

#71.路線介紹- 八通關越嶺步道系統 - 玉山國家公園

八通關越嶺 線原為日治時代「八通關越道路」,為日人實行理蕃政策及連絡臺灣東、西部的交通於1921年闢建完成的步道。在玉山國家公園內是東西橫向步道,由南投縣東埔登山 ... 於 www.ysnp.gov.tw -

#72.八通關日治越道線 - 健行筆記

從東埔來到八通關草原,沿途飛瀑斷崖令人驚豔,修築古道的技法則使人敬佩。過大水窟續往下行,穿梭在崇山峻嶺間,跨越吊橋溪流,伴隨的是濃綠舒爽的樹林、鳥鳴不絕於耳, ... 於 hiking.biji.co -

#73.《山林部落》八通關越嶺道.東埔溫泉.雲龍瀑布。車埕2日

八通關越嶺 道這個島上最壯麗的一條東西橫斷道路這裡曾經是通往台灣最高點~玉山 ... 相伴遠山近景自然優美這裡是八通關越嶺道身為台灣人你一輩子至少來一次的歷史古道 於 domestic.lifetour.com.tw -

#74.八通關古道-鹿鳴步道段 - pcchen's 旅遊小品

八通關古道 鹿鳴步道段位於花蓮縣卓溪鄉,為日治時期八通關越嶺道的一部份,本步道由鹿鳴吊橋至卓樂國小,單程約2小時,行程包括2.7K的步道+2K水泥林道, ... 於 pc0320.pixnet.net -

#75.2019年底八通關古道全段(一) 東埔到大水窟@ 獨眼小魚的旅行

維基百科: 現在大家走的八通關古道是日治時期興建的八通關古道,正式名稱為"八通關越道"或"八通關越橫斷道路",自楠仔腳萬(今信義鄉久美村)起至花蓮玉里 ... 於 blog.xuite.net -

#76.時事--八通關越嶺古道的貫通 - 詮達文教

玉山國家公園管理處於94年11月19日舉辦「貫古穿今-八通關越嶺古道重現典禮」活動,以慶祝歷經多年的整修,八通關越嶺古道已重修完成。 「八通關」是原住民對玉山的 ... 於 60.248.222.187 -

#77.八通關古道的故事-台灣最早的橫貫公路 - 民報

八通關古道 位於南投縣竹山鎮至花蓮縣玉里鎮之間,為清光緒元年(1875年)所 ... 由於清代八通關古道與日治時代所開之八通關越嶺道路,都是經過南投縣 ... 於 www.peoplenews.tw -

#78.八通關山 - 上河文化

越嶺古道 環繞在山的西北、西南與東南三面山腹,提供了進出此山最便捷的路線。從位於南腹的古道登山口上攀,約80分鐘步程即可輕鬆地踏上挺銳的八通關 ... 於 www.sunriver.com.tw -

#79.遊憩資訊-旅遊行程-踏遍八通關

(1) 八通關古道/八通關越嶺道 玉里舊稱「璞石閣」,自清代起便是東台灣開發的重要地點。清朝名將吳光亮不但在現今位於市區、也是花蓮縣內歷史最悠久的寺廟─協天宮內, ... 於 w3.hlyl.gov.tw -

#80.日八通關越嶺線 - 艾格探險

日八通關越嶺線完成於1921年,是日治時代為了實行理蕃政策,以及連貫臺灣東、西部交通所建。從東埔出發橫越中央山脈至花蓮山風登山口全程約96公里。 於 www.adventuretaiwan.com -

#81.【宜蘭花蓮】八通關越嶺道東段•瓦拉米古道 - 那米哥國際旅行社

瓦拉米古道位於卓溪鄉,為日本時代興建的八通關越嶺道東段一部份,全長約14公里,坡度緩、視野佳。瓦拉米(Walami)在布農族原意指「一起去做某件事」,其發音與日語的「蕨 ... 於 www.lamigo.com.tw -

#82.(一)八通關越警備道路歷史背景 - 尋找記憶的缺角(III ...

二、 探索臺灣古道與植物調查採集史-八通關越警備道路 ... 多年未曾維修,整條古道柔腸寸斷,已無法使用。1985年玉山國家公園劃設之後,八通關越嶺古道納入管轄範圍。 於 education.digital.ntu.edu.tw -

#83.新北市一女警登山涉違法升營火南投林管處啟動調查

... 緊接著5月,NCC官員喬建中在玉山八通關營地引發森林大火,燒毀79公頃山林,林務局提出2.2億元求償。 ... 南投能高越嶺古道曾為賽德克族狩獵路徑. 於 news.pts.org.tw -

#84.[南投.信義]八通關越嶺古道(八通關越道路)東埔-雲龍瀑布

[南投.信義]八通關越嶺古道(八通關越道路)東埔-雲龍瀑布--走最貴古道.賞壯麗山景 ... 台灣有兩條八通關古道,一條是清代總兵吳光亮負責闢建,由南投竹山鎮經 ... 於 navyblue77.pixnet.net -

#85.八通關古道|南投信義輕鬆健行登山步道新手攻略 - 17jump ...

蛙嚮導の新森活運動,獻給即將愛上八通關古道的登山新手: 位於南投信義的八通關古道,鄰近東埔溫泉,沿途... 於 17jump.tw -

#86.【露營】八通關越嶺古道東段瓦拉米步道(20170402) - 林清烽 ...

【露營】八通關越嶺古道東段瓦拉米步道(20170402) ... 中橫跟南橫中間的一條通往台灣東西部的新路,以玉山登山口所處地塔塔加鞍部為中心越嶺點,計劃 ... 於 chingfungtravel.com -

#87.八通關越嶺古道路線探勘計畫十天九夜行程今完成

由行政院東部聯合服務中心、玉山國家公園管理處及卓溪鄉公所聯合辦理之「八通關越嶺古道路線探勘計畫」,在行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛「將走 ... 於 www.poja.com.tw -

#88.文學地景-遇見作家-八通關古道

未幾,這位山癡又瘋狂地踅回,準備攀登未為人登頂的、妖異的達芬尖山。 根據鹿野的回憶,當時,從玉里向西,走的是越嶺道。很顯然,和長野一樣,偏離了古道 ... 於 tln.nmtl.gov.tw -

#89.「八通關上玉山」一路過關斬將!翠綠大草原、斷崖、碎石坡

在今年228連假時,有跟朋友來走八通關古道的東埔到雲龍瀑布, ... 沿著「八通關越道路」的歷史路徑通往玉山,在他的著作《山、雲與蕃人》前兩篇他用身歷 ... 於 udn.com -

#90.冷冷的冬天就是要泡溫泉~ - Rti 中央廣播電臺

臺南市關子嶺溫泉區 ... 卓溪鄉的布農族原居地在中央山脈西側,約18世紀中期來到中央山脈東側發展,1933年日治時期將八通關古道沿線的大分、他魯那束 ... 於 www.rti.org.tw -

#91.【觀光局】八通關越古道-公益單車一日行體驗布農文化餐桌上 ...

八通關越嶺古道 的起始點從玉里電信局開始,沿途會到玉里天主堂了解法國巴黎外方傳教會的故事。而後前往玉里神社遺址,建立於1928年,目前仍能看到保留 ... 於 www.csbc.com.tw -

#92.2021黃家小隊八通關古道全段+華巴諾砲台 - 登山補給站

所以從大分山屋出發要前往下一個駐在所,需要先翻過多美麗山稜線(沒有到最高的三角點)爬升約850公尺高度到越嶺點再下切300公尺高度才能切回古道。這樣錯過 ... 於 www.keepon.com.tw -

#93.玉山國家公園八通關越嶺古道西段調查研究報告 - Google Books

玉山國家公園八通關越嶺古道西段調查研究報告. Front Cover. 內政部營建署玉山國家公園管理處, 1987. 0 Reviews. What people are saying - Write a review. 於 books.google.com -

#94.19歲大學生八通關古道墜亡內幕曝!舅舅控學校:逼死我外甥

花蓮八通關古道2日下午1點左右發生登山意外,19歲的杜姓男大生與同校師生 ... 屏東大學為了讓原民專班的學生了解八通關越嶺古道的人文歷史,讓學生 ... 於 www.ettoday.net -

#95.八通關古道登山口

八通關越嶺 線原為日治時代「八通關越道路」,為日人實行理蕃政策及連絡臺灣東、西部的交通於1921年闢建完成的步道。 在玉山國家公園內是東西橫向步道,由南投縣東埔登 ... 於 0211202123.licht-bildner.de -

#96.09/04(六) 八通關越嶺古道 - BeClass線上報名系統

09/04(六) 八通關越嶺古道活動刊登與線上報名系統活動日期:2021-09-04(for 移動裝置) 於 www.beclass.com -

#97.逆走日據八通關越嶺線(南安進東埔出)3/18(06:21) - Mobile01

歷經去年底割膽,今年一月左手蜂窩性組織炎,吃3周抗生素,二月底出發當天拉肚子,,,撤退終於在三月中完成八通關越嶺線D1:松山>太魯閣號>玉里>計程車>南安 ... 於 www.mobile01.com -

#98.南投東埔景點|八通關古道雲龍瀑布!更為刺激壯麗的西部版錐 ...

驚險指數破表的八通關古道雲龍瀑布,被譽為西部版的太魯閣錐麓古道,沿途古道從日治時期就開鑿於懸崖峭壁之間,步行其中彷彿漫步在雲端的氛圍,八通關古道 ... 於 damon624.pixnet.net