劉媽媽菜包的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列地圖、推薦、景點和餐廳等資訊懶人包

劉媽媽菜包的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦吳恩文寫的 愛上中壢客家味 和陳頌欣的 台灣好食在:尚好呷ㄟ101味都 可以從中找到所需的評價。

另外網站劉媽媽菜包也說明:蘿蔔絲菜包20元艾草(野粄) 20元酸菜菜包20元芋頭菜包20元竹筍菜包20元. 同集店家. 原味樂廚 · 福軒花蓮扁食 · 劉媽媽菜包 · 兩支北方麵食館 ...

這兩本書分別來自四塊玉文創 和大都會文化事業有限公司所出版 。

國立高雄餐旅大學 飲食文化暨餐飲創新研究所 蘇恒安所指導 孫婉慈的 草仔粿:從墓粿到伴手禮的消費文化研究 (2021),提出劉媽媽菜包關鍵因素是什麼,來自於草仔粿、傳統、創新、飲食文化、伴手禮。

而第二篇論文南華大學 文化創意事業管理學系 洪林伯、趙家民所指導 林源誦的 東南亞飲食文化之導入與發展-以印尼為例 (2021),提出因為有 飲食文化、印尼料理、導入與發展、新住民、移工的重點而找出了 劉媽媽菜包的解答。

最後網站劉媽媽菜包價錢則補充:劉媽媽菜包 店是位於桃園中壢區的網友推薦餐廳,地址: 桃園市中壢區中正路號,訂位電話: ,均消價位:小時營業「客家菜包」滿滿蘿蔔絲蝦米~還有艾草粿和芋頭 ...

愛上中壢客家味

為了解決劉媽媽菜包 的問題,作者吳恩文 這樣論述:

同把異鄉當家鄉,原籍廣東的客郎吳恩文探訪在中壢札根的客家人,感受到「土不親,人親」的熱情之餘,寫下悠悠流過歲月的尋常滋味。 「走一趟中壢,你會看見,客家文化像是密密麻麻的樹根,扎實又綿密的在這裡生長,每一盤菜,每一道食物,背後都有歷史的傳承,有家族的興衰,也有經過歲月淘洗後的隱隱光華。」 本書作者自幼深受客家家風熏陶,雖然不會說客家話,卻對客家餐桌上的飲食傳承耳濡目染。他發現「在中壢,經過數十年的交流融合後,你可以看到客家人講閩南話,也可以看到閩南人賣客家菜,族群的寧靜融合已經自然發生,一點也不唐突;而這也使得中壢客家菜既保留了傳統,也融入了新意。」

這次尋訪中壢的客家食味,作者不僅推薦了美味的餐廳小吃,並且深入民家,挖掘出家常傳承的獨特味道以及隱於食物背後的文化根源。為了呼應中壢的客家味,作者更於本書結尾搬上了吳家家傳菜,讓廣式客家菜和台式客家菜直接上演一場紙上對照秀。 想知道中壢客家味的特色嗎?透過本書,你就能一目瞭然!

劉媽媽菜包進入發燒排行的影片

見錢眼開勢利眼媽媽看年收入賣女兒

http://yt1.piee.pw/KN3R6

嚴父守貞太艱辛惹鄭弘儀狂吐槽

http://yt1.piee.pw/FUTV7

韓國瑜天命神變數大局驟變

http://yt1.piee.pw/K6HKW

韓國瑜政治大危機

http://yt1.piee.pw/KQPCT

白色力量不甩草包、菜包

http://yt1.piee.pw/KKRZZ

每周二到周六凌晨00:30準時上傳最新節目!

支持正版,尊重版權請訂閱【新聞挖挖哇】

官方 Youtube 頻道喲!

臉書請搜尋【新聞挖挖哇粉絲團】

http://www.facebook.com/newswawawa

#新聞挖挖哇#鄭弘儀#夏天排毒

草仔粿:從墓粿到伴手禮的消費文化研究

為了解決劉媽媽菜包 的問題,作者孫婉慈 這樣論述:

草仔粿,又稱艾粄、鼠麴粿,是中國稻米文化的一種米食加工製品。臺灣閩客族群過去常將草仔粿當作是清明節祭拜祖先時的重要供品,用以表達對已逝親人的思念,並祈求其保佑在世後代子孫平安健康。如今草仔粿已從過去祭拜祖先的「墓粿」轉變成消費市場常見具綠色外觀、圓形及銅板價的市井小民小吃;尤有甚者,亦在伴手禮文化推動下被塑造成創意禮盒的精品。同樣是草仔粿,何以時代不同造成如此大的認知差異呢?而傳統與創新間是否又有著相得益彰的微妙關係?以及草仔粿在各時代是否被賦予豐富的社會意涵?至今有關草仔粿的學術研究,多屬觀光、食品加工、生活應用科學、語文學、營養學等領域,關注不同時代的消費現象、認知,仍甚缺乏。因此,本研

究透過歷史文獻、當代社會論述分析與參與觀察、深度訪談,試圖描繪草仔粿從光復前至當代社會消費所象徵的意義。研究發現,光復前草仔粿主要做為祭祖供品,具有一種銜接在世與過世親屬間歷時限的孝親表達意義。光復後,除作為墓粿外,草仔粿更普遍以街食小吃出現於傳統市場,呈現一種俗民化的消費現象。及至二十一世紀初的今天,草仔粿在觀光老街、廚藝教室及時尚禮品中儼然成為創新伴手禮,藉由文化的可建構性,使傳統美食利用創新手法重新獲得重視。草仔粿是「傳統的創新」,也是「創新的傳統」,期盼本研究對傳統食物消費認知變遷的研究,能為其他傳統食物創新可能之道,提供歷史向度的消費文化見解。

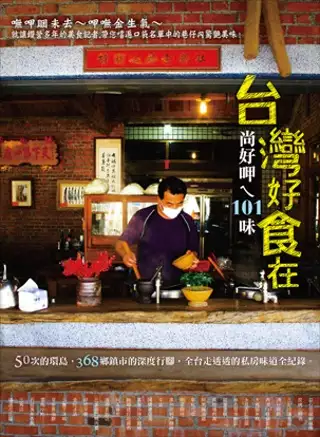

台灣好食在:尚好呷ㄟ101味

為了解決劉媽媽菜包 的問題,作者陳頌欣 這樣論述:

嘸呷睏未去~呷嘸金生氣~ 就讓報導美食多年的刁嘴達人,帶您嚐遍口袋名單中的巷仔內驚艷美味。 50次的環島,368鄉鎮市的深度行腳,全台走透透的私房味道全紀錄。 呷後道相報!走,現在就去大飽口福~ 台灣這麼小又這麼大, 你吃過肉圓,但你吃過南機場肉圓嗎? 你吃過饅頭,但你嚐過新城風糖的黑糖爆漿饅頭嗎? 糯米炸、茶葉行香菇餅、煎盤粿、鹼粽冰、鴨肉羹、白糖粿、嘟好燒、燒粿角、炸蛋蔥油餅......所有你聽過或沒聽過的地方獨味,都在這本書中,看過、走過、吃過,跟著達人走,你也能成為吃透透的寶島通! 為了吃,環島101次都不夠啦! 台灣的美,美在風景、美在人文,更是美在那

些一吃難忘的好滋味! 不論是在地老饕,還是外地遊人,每個人的心目中都必定有一份專屬的口袋名單,每個在地人的眼中也都有一間最道地的地方味。 內行人吃內行味,這一次就讓我們跟著吃遍台灣的寶島通,一一拜訪她藏私多年的巷子內美食,重新用美食印象描繪你心目中的台灣。 作者簡介 陳頌欣 專業美食報導達人,曾擔任食尚玩家的特派玩家,更是網路上的資深美食部落客,經由她報導過的巷子內美食,最後都成為人們爭相探訪的知名店家。 50次的環島,368鄉鎮市的深度行腳,是全台走透透的寶島通。從高中就開始的旅遊經驗,讓她的口袋私藏了大量的在地美食,透過本書的揭密,希望所有的讀者能在追尋美食的旅途中,重新體

會到台灣每一個小地方的美好。

東南亞飲食文化之導入與發展-以印尼為例

為了解決劉媽媽菜包 的問題,作者林源誦 這樣論述:

本研究透過文獻回顧及資料蒐集,整理出文化創意及文創產業、飲食文化、導入與發展等相關文獻,設計出訪談大綱,藉由質性研究方法中的訪談法,探討印尼飲食文化之導入與發展在臺灣之情形,並針對訪談資料及蒐集文獻進行整理與分析。 研究結果顯示印尼料理因貿易商導入印尼香料,如薑黃、香茅、沙嗲醬、胡椒、檸檬葉、花生粉等,食品如泡麵、蝦餅、巧克力、餅乾等,以上都是消費者很喜歡的食材及食品,消費者並且可以馬上回答的印尼香料及食品,而現在,印尼的食品在臺灣都可以買得到,只是水果沒有。而推廣印尼料理及食品主要直接經過印尼商店推廣,消費者表示,幾乎都是直接至印尼商店購買印尼料理及食品,另外在嘉義縣民雄鄉的齊普超市

、全省量販店如全聯社、家樂福、網路平臺,也可以買得到印尼商品。印尼店經營者銷售對象,包括從印尼嫁過來臺灣的新住民、陪同新住民來店的老公、跟新住民媽媽一起來的新住民二代、中國大陸來臺人士、印尼的移工如監護工、工廠的移工等,而印尼店的主要客人中,移工約占有7至8成。其中印尼店銷售最好的商品是印尼泡麵,這也是一般臺灣人也很喜歡吃的印尼食品。 最後研究提出具體的建議,印尼店的經營者或服務人員須具備語言溝通能力、印尼店的價目表,能標示清楚明確、印尼料理的口味要道地,印尼店環境需要再乾淨一點,對於臺灣本地客人須調整口味,以吸引更多不同客人、在此提供後續研究者研究參考。

劉媽媽菜包的網路口碑排行榜

-

#1.中壢- 劉媽媽菜包店 - 美食看這裡

劉媽媽菜包 店桃園縣中壢市中正路268號TEL : 03-4225226這家專以客家風味為主的菜包店位於中豐路與中正路交叉口為什麼會特別介紹這家菜包店呢主因還是 ... 於 harkno1.pixnet.net -

#2.台灣外送平台食物打5折!善待環境與生物的永續飲食健康和 ...

一位帶孩子來參觀嘉年華的媽媽說,這是她逛完展覽後,最想實踐的永續行動 ... 褐色菜鴨「膽大大」非常黏主人劉 ... 於 ubrand.udn.com -

#3.劉媽媽菜包

蘿蔔絲菜包20元艾草(野粄) 20元酸菜菜包20元芋頭菜包20元竹筍菜包20元. 同集店家. 原味樂廚 · 福軒花蓮扁食 · 劉媽媽菜包 · 兩支北方麵食館 ... 於 news.ustv.com.tw -

#4.劉媽媽菜包價錢

劉媽媽菜包 店是位於桃園中壢區的網友推薦餐廳,地址: 桃園市中壢區中正路號,訂位電話: ,均消價位:小時營業「客家菜包」滿滿蘿蔔絲蝦米~還有艾草粿和芋頭 ... 於 quelquesmotsdam.fr -

#5.達美樂。12寸大披薩全店口味皆可點一個只要299元

因為我每次買的時候幾乎都來這裡外帶,所以對永安店真的還算熟悉。 我還記得我第一次來的時候好像劉姥姥逛大觀園一樣,當時還想說,哇塞! ... 菜、鳳梨 ... 於 fairylolita.com -

#6.不只是Lisa緋聞男友!解密LVMH三公子Frédéric Arnault ...

... 媽媽Hélène Mercier,17 歲便擁有精湛琴藝,更曾公開與爸媽一起彈奏世界 ... 天菜級男星路克伊凡斯展現誘人冰塊腹肌、超會穿衣又有好歌喉. >>>「超慢跑 ... 於 www.harpersbazaar.com -

#7.劉媽媽菜包(中壢區) - 餐廳/美食評論

劉媽媽菜包 (中壢區): 讀讀21則則關於劉媽媽菜包客觀公正的美食評論,在Tripadvisor的5分滿分評等中得4分,在中壢區的626家餐廳中排第34名。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#8.劉媽媽菜包店

劉媽媽菜包 店 ... 皮薄餡超多,種類也多,如蘿蔔絲、竹筍、酸菜跟高麗菜乾等,米製外皮口感Q軟,另有美味的草粄、客家肉粽。 於 travel.tycg.gov.tw -

#9.消夜文!40間大台北宵夜懶人包推薦,台北深夜食堂吃什麼?

地點在松山區市民大道鄰近饒河夜市的劉媽媽涼麵是台北有名的深夜食堂,營業時間從晚上九點半到早上九點,夜貓子吃宵夜或是早餐都可享用的時間,滿足許多 ... 於 www.mecocute.com -

#10.劉媽媽菜包店周邊景點

劉媽媽菜包 店周邊景點. 共有97 處景點. 台灣地景花園休閒農場. 5.1 公里 · 大江國際購物中心. 5.17 公里 · 樂天桃園棒球場. 5.34 公里 · Global Mall 桃園A19. 於 travel.tycg.gov.tw -

#11.[台北美食]一百三十年開店歷史犁記,從台中市總店到 ...

[台北美食]二十八種便當主菜口味、來自員山鄉的安心、來自圓山飯店的美味,通通來自小飯桌. 閱讀時間約2 分鐘. 1. [桃園美食]中壢區老街溪周邊美食劉媽媽 ... 於 vocus.cc -

#12.劉媽媽菜包店》(《三角店家客家菜包》) 20161016

客家人,我也是到了大學,才在新竹內灣吃到這外皮軟的像粿的 · 一開始不太習慣 · 《劉媽媽菜包店》、《三角店家客家菜包》是桃園中壢有名氣的客家米食老店 ... 於 janetchen0707.pixnet.net -

#13.用到餿油劉媽媽菜包抗罰勝訴- 生活

曾獲「全國消費者金字招牌獎」的「劉媽媽菜包」,專賣客家米食,去年九月捲入劣質豬油事件,生意一度下滑,當時也受理三月至九月四日購買蘿蔔絲菜包的消費 ... 於 news.ltn.com.tw -

#14.中壢美食-我們一起去吃24小時營業的客家菜包「劉媽媽 ...

劉媽媽菜包 店的門口跟三角店菜包店一樣有擺放許多客家點心,有鹹也有甜,亦有現做的米食及可以存放的糕點喔! 有大小發糕、客家碗粿(甜鹹)、黑糖發糕、 ... 於 feather428.pixnet.net -

#15.【桃園中壢】劉媽媽菜包店.米做的包子

有機會吃到這家【劉媽媽菜包】,當然也是拖了親家公的福,三不五時就請小兔帶回來給我們吃阿姊很愛,後來去中壢也變成了我們自己偷偷去買的單路之一 ... 於 qqblog.tw -

#16.中壢美食:劉媽媽菜包店傳統客家小吃也有肉粽

客家人,我也是到了大學,才在新竹內灣吃到這外皮軟的像粿的開始不太習慣劉媽媽菜包店、三角店家客家菜包是桃園中壢有名氣的客家米食老店中壢劉媽媽菜包食品業者— 時 ... 於 www.twjaticufuni.online -

#17.[桃園美食]中壢區老街溪周邊美食劉媽媽菜包 - bravejim的部落格

一說到傳統美食、尤其台灣人以米食類為主食。要吃到傳統米食,來到桃園市中壢區、這家劉媽媽菜包絕對是你要收藏起來店家。桃園市中壢區的特色食物、 ... 於 bravejim.pixnet.net -

#18.餿水油桃園劉媽媽包子願退費

(中央社記者卞金峰桃園縣9日電)餿水油風暴持續擴大,中壢劉媽媽菜包店在媒體上公開說謊,遭衛生局戳破,店家今貼道歉啟事,消費者可憑發票退費。 於 tw.news.yahoo.com -

#19.繁體字與簡體字的轉換

繁體字與簡體字的轉換將要轉換的字句,放在上面文字區塊中,再按下適當轉換鍵即可. 轉換為: HTML. 於 120.101.70.8 -

#20.劉媽媽客家菜包

客家菜包,剖面. 相較於隔壁的「劉媽媽」, 「三角店」這的粄皮吃起來較薄軟, q 中帶有些許的 ... 於 milleetuncassis.fr -

#21.柏楊曰:讀通鑑,論歷史(6)

... 劉瞻榮歸 795楊知至應得最佳勇氣獎 796暴力索債 797辛讜垂死 ... 最高顧問官(散騎常侍)馬秦客精通醫藥,宮廷膳食部副部長(光祿少卿)楊均,會燒一手好菜 ... 於 m.ylib.com -

#22.劉子銓改口喊趙小僑「媽媽」了!直呼名字10幾年…劉亮佐曝 ...

... 劉亮佐和前妻陳瑾離婚後,2017年和女星趙小僑再婚,共同養育他和前妻的兒子劉子銓,2022年更迎來女兒「典典寶寶」的誕生, ... 菜別只 ... 於 www.storm.mg -

#23.狗仔直擊|名媛楊秀蓉育兒路上不孤單西裝男閨蜜當造型 ...

... 菜及晚餐回家享用, ... 楊秀蓉到百貨超市購物 ... 於 tw.nextapple.com -

#24.三鍋臭媽媽- ASKOREANSCJKYİV

阿烏地沙拉伯. ಠ_ಠ. 中壢菜媽媽劉包.27 aug. 2019 — 這個噗看其實都會想不起來名字的原來是甚麼,所以三 ... 於 as.koreanscj.kyiv.ua -

#25.桃園中壢美食|『劉媽媽菜包店』2021再訪新增-24小時營業 ...

(2021年10月再訪新增)桃園中壢美食「劉媽媽菜包」,這是一間24小時營業的中壢伴手禮專賣店!販售好吃的客家菜包、肉粽、米糕、九層粄、芋頭巧、芋頭包 ... 於 vivawei.tw -

#26.溪行回春 - Google 圖書結果

... 劉媽媽菜包店批一籃菜包,沿著豬埔仔狹小的巷弄叫賣。振興糖果店的劉老闆小時曾在有信糖果店當學徒,那時他就深入豬埔仔,為家計「打天下」。他打天下的方式,是向劉媽媽菜 ... 於 books.google.com.tw -

#27.中壢客家美食|大鬍子米干、阿箴越南法國麵包、劉媽媽菜包

... 劉媽媽 隔壁我有在這兒買客家 菜包 非常好吃! 皮薄又Q彈內餡是滿滿的蝦米、香菇和菜餔炒香的內餡一吃就整個感動這就是我要的 菜包 啊! #桃園#桃園美食#中 ... 於 www.youtube.com -

#28.玩味機捷線 - 第 166 頁 - Google 圖書結果

... 菜,以芥菜為原料,醃製後曬成半乾擠入一般瓶口縮小的瓶囊裡,將開口封緊倒插於陰涼處保存,約經一年,再拿出來食用,其味美,尤其 ... 媽媽菜包店 劉媽媽菜包店地址·桃園市中壢. 於 books.google.com.tw -

#29.桃園衛星定位旅遊地圖書: - 第 24 頁 - Google 圖書結果

... 劉媽媽菜包店,吃過的人,可能很難忘記它那特殊的米皮以及生蘿【 DATA 】地址:中壢市中正路 268 號電話: ( 03 ) 422-5226 營業時間: 24 小時蔔絲加蒜苗的內餡 1 光從外表 ... 於 books.google.com.tw -

#30.[桃園中壢]劉媽媽菜包店客家風味菜包

劉媽媽菜包 的外層麵皮不太一樣,一般菜包都是麵粉做皮,而劉媽媽的餅皮有混合糯米製成,餡料用的也是客家味。 劉媽媽菜包. 蘿蔔絲菜包可是店家招牌哩! 我 ... 於 lazyneco.tw -

#31.劉媽媽菜包。中壢24小時營業人氣名店|招牌客家蘿蔔絲 ...

... 劉媽媽菜包廚房就在隔壁,24小時營業,主要供應各類客家米食製品,品項多元化!招牌「客家蘿蔔絲菜包. ... 劉媽媽菜包隔壁也有一家三角店菜包,. 我們第一次 ... 於 margaret.tw -

#32.【隨著阿松大口吃遍台灣之九】【中壢站】劉媽媽菜包

【中壢-劉媽媽菜包】推薦度 知道這家「菜包店」有一段相當久的時間,但因為打從我退伍後就不曾到過「中壢」所以一直沒能去嚐嚐其美味。 於 www.foodtigertw.com -

#33.劉媽媽菜包

在老街區老街這家劉媽媽菜包店家二十四小時營業,更是營業時間沒有休息、無店家能抗衡。就是一家很受歡迎客家美食與古早味美味店家。 地址: 桃園市中壢區中正路272號營業 ... 於 m.facebook.com -

#34.用到餿水油遭罰300萬劉媽媽菜包抗罰勝訴

台北高等行政法院認為,「劉媽媽菜包店」確未依法主動向衛生局通報使用黑心油,也沒主動辦理回收與退費,但店家對媒體散布不實言論,影響人民對政府的信賴 ... 於 www.thenewslens.com -

#35.三鍋臭媽媽- ASKOREANVDKYİV

阿烏地沙拉伯. ಠ_ಠ. 中壢菜媽媽劉包.27 aug. 2019 — 這個噗看其實都會想不起來名字的原來是甚麼,所以三 ... 於 as.koreanvd.kyiv.ua -

#36.北.中部旅店美食情報: - 第 54 頁 - Google 圖書結果

... 劉媽媽菜包受歡迎的原因,輕輕撕開外皮,一陣熱蒸氣立刻冒出,原來餡料鮮美的風味就藏在這層十分滑嫩的外皮中。跟一般用麵粉做的包子皮不同,劉媽媽菜包的皮是用来作成的 ... 於 books.google.com.tw -

#37.高鐵玩樂通 - 第 29 頁 - Google 圖書結果

... 劉媽媽菜包店開車約 5 分鐘劉媽媽是一處綜合遊樂、野趣、住宿、庭園景觀的休閒區,在此可體驗的牧場樂趣,還可嘗試親手擠牛奶。[地]桃園縣楊梅鎮高榮里 3-1 號電 03- 464 ... 於 books.google.com.tw -

#38.[桃園-食]中壢~ 三角店客家菜包vs 劉媽媽客家菜包

... 劉媽媽菜包』店。有趣的是,女兒、媳婦各開各的店,取的名字都一樣是『劉媽媽菜包』。即使劉媽媽菜包都已經相當出名了,三角店仍維持了很長一段時間的 ... 於 yukiblog.tw -

#39.周幼婷恢單露燦笑!林利霏罕曬小叔全家福張震女兒奴現形

... 包款The RL 888,不但擁有專屬獨特標誌,且時尚又俐落的外觀設計,也讓曾在《華燈初上》分別扮演媽媽 ... 劉藺秦,正在杭州拚戰中,江坤俊為太座喊話:「祝 ... 於 tw.nextapple.com -

#40.桃園市中壢食記﹞劉媽媽菜包店三更半夜忽然 ...

桃園市中壢食記﹞劉媽媽菜包店三更半夜忽然想吃也買得到,24小時營業的人氣傳統手工包餡客家菜包/艾草粿/芋頭包/客家銅板美食/中壢客家米食小點 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#41.劉媽媽菜包店 - 1111商搜網

劉媽媽菜包 店-桃園市中壢區-小吃店,中式料理-(03)4225226-服務業. 於 trade.1111.com.tw -

#42.劉媽媽菜包店、三角店菜包,中壢客家美食(姊姊食記)

原本只是想來中壢買山之狼便當吃發現劉媽媽菜包店、三角店菜包也在附近都專程跑來中壢這麼遠一趟了就順便把附近美食小吃打包吧~中壢的客家美食也算是 ... 於 aniseblog.tw -

#43.中壢佬的小日子 - Google 圖書結果

... 劉媽媽菜包」、「三角店客家菜包」,兩家店都是以正統客家味經營三十年以上的老店,不但是在地人每日必吃的小點心,更是年節拜拜必備的 ... 菜包店也推出各式甜粄,各具風味。 於 books.google.com.tw -

#44.[食記] [桃園中壢] 劉媽媽菜包店 - 酒娘未笑- 痞客邦

因為老媽交代要買菜包,所以就買了一些小菜包回家. 客家小菜包(12元),客家菜包(20元),大野阪(艾草粿)( ... 於 llafcdll2.pixnet.net -

#45.中壢火車站排名第4的在地美食: 劉媽媽菜包店| 菜單價位

劉媽媽菜包 店 ; 官網:, 按此連結 ; 鄰近:, 中壢火車站 (約700公尺) ; 地址:, 桃園市 中壢區 中正路268號 ; 電話:, 03 422 5226 ; 時間:, 星期一: 24 小時營業星期二: 24 ... 於 www.fonfood.com -

#46.【中壢小吃】劉媽媽菜包店 - moorni的部落格- 痞客邦

中壢著名的劉媽媽菜包店離火車站有段距離在艷陽下走了好大一段路順便消化剛吃下肚的小吃總算在大馬路旁三角窗地帶找到老實說有感動到XD 泡妞原本是計 ... 於 moorni.pixnet.net -

#47.正宗傳統客家味劉媽媽菜包- 桃園

這裡的菜包是屬於客家傳統作法的菜包,粄皮是用「米」做材料,以蓬萊米與糯米依比例打成米漿,再製作出有黏度與Q度的粄皮。其餡料為切絲的生蘿蔔絲和豬肉、蒜苗、蝦米、 ... 於 www.ytower.com.tw -

#48.[桃園中壢]傳統客家文化美食小吃之劉媽媽菜包2022年銅板 ...

[桃園中壢]傳統客家文化美食小吃之劉媽媽菜包2022年銅板價菜單,懷念起九份特地來此購買芋頭巧、草仔粿,像是使用縮小燈的客家肉粽吃一個客家節儉精神. 於 sherrylyu14.pixnet.net -

#49.[食記]再訪中壢劉媽媽菜包-中壢 - 峰大的生活札記

前一陣子,為了要答謝之前幫助我通過考試的朋友,特地在下班之後從桃園開著車子到中壢去買「劉媽媽菜包」,當作小小的禮物。那是星期五的下午, ... 於 changfong.pixnet.net -

#50.直播帶貨狂撈1100萬被酸!「挖呀挖老師」曬美照喊

蔡阿嘎登日網討論第1名日本人評台灣菜 · 許老三遇賈靜雯女兒咘咘1變化驚呆小S ... 林逸欣演唱會出包爸媽全程目睹 ... 於 www.setn.com -

#51.劉媽媽菜包LINE熱點 - Ckc0Umo

劉媽媽菜包 店周邊景點. 共有川教育中心. 188 公尺壢小故事森林. 193 公尺壢景町. 341 公尺中平路商圈. 377 公尺新勢公園. 453 公尺粿類等等糯米製品其實並不愛, ... 於 ckc0umo.mapsdesigns.online -

#52.2023杭州亞運賽程表!直播轉播平台、中華隊選手名單懶人包

王冠閎台灣蝶王成女孩心中天菜泳將!韓系俊帥臉蛋,21歲的水瓶男孩. 2023 ... 劉巧兮 滑輪溜冰 女子自由式速度過樁賽. 王宥鈞 滑輪溜冰 男子自由式速度 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#53.「劉媽媽菜包」找工作職缺|2023年10月

... 蔬菜包裝人員,早班8-17【東慧國際諮詢顧問股份有限公司】。104提供全台最多工作職缺及求職服務,更多「劉媽媽菜包」工作職缺請上104。 於 www.104.com.tw -

#54.【中壢客家美食】三角店客家菜包&劉媽媽菜 ... - 阿里&88

在中壢最有名的二間客家菜包店, 一間是三角店客家菜包,一間是劉媽媽菜包店,又正好在隔壁, 二家都買來吃吃看. 一樣的是二家都是24小時營業, ... 於 tiffanylin66.pixnet.net -

#55.【桃園】 中壢仁利菜包(草仔粿)|在地人才知道不輸名店的 ...

說到菜包,大家一定比較知道劉媽媽菜包跟三角店客家菜包,但其實中壢還有許多家厲害的客家菜包(草仔粿)等..都是在地人才知道的隱藏版狠角色。 於 mikatogo.com -

#56.台北24 小時宵夜

劉媽媽 涼麵. 台北宵夜:劉媽媽涼麵. Source …4 mai 2023 — 品項好多,有燒餅、飯糰、蛋餅、甜鹹糕餅,連鐵板麵、鍋貼、小籠湯包、燒賣、蘿蔔糕及蛋塔 ... 於 kr.koreansck.kyiv.ua -

#57.【食。桃園市中壢區美食】中壢名產★劉媽媽菜包店★蘿蔔絲 ...

前幾天突然好想吃從小吃到大的中壢劉媽媽菜包,丹尼老大聽了後就說:「走!順便來去中壢新明夜市吃美食、鉅大冰城吃冰。」真是好一個快閃美食行程啊! 於 vemmamaureen.pixnet.net -

#58.【桃園中壢】📍劉媽媽菜包店

【桃園中壢】 劉媽媽菜包店. 昨天下午騎著噗噗前往中壢. 就為了買劉媽媽菜包 . 在桃園、中壢的朋友有沒有人也吃過這一間呢? -. 我是N年前有吃過這間菜包(真的N到不能再 ... 於 www.potatomedia.co -

#59.劉媽媽客家菜包 - gitelestreillages.fr

劉媽媽菜包 店的菜包,是你在別的地方吃不到的正統客家口味菜包。. 正宗傳統客家味劉媽媽菜包. 相較於隔壁的「劉媽媽」, 「三角店」這的粄皮吃起來較 ... 於 gitelestreillages.fr -

#60.中壢劉媽媽菜包店 - SOPHIAHSI - 痞客邦

在中壢有名的劉媽媽菜包,是許多人到中壢常會去買的伴手禮.許多的米食製品,隨著店面越來越有名氣,現在也有了全省的宅配服務. 我還蠻喜歡他們外帶紙盒的 ... 於 sophiahsi.pixnet.net -

#61.劉媽媽菜包店- 網友評價、菜單| 桃園中壢區中式料理

24小時營業「客家菜包」滿滿蘿蔔絲蝦米~還有艾草粿和芋頭巧必吃!中壢24小時美食,中壢宵夜推薦,中壢美食│劉媽媽菜包店。 表示 ... 於 ifoodie.tw -

#62.中壢美食:劉媽媽菜包店傳統客家小吃也有肉粽、粄粽、碗粿

說到中壢的人氣小吃,那就不能不提「劉媽媽菜包店」了,店內主打各式傳統客家米食料理,除了最有名的菜包,也有紅粄、艾草粄、九層粄、米糕、肉粽、粄粽、碗粿等等,是不少 ... 於 ajgogo.com -

#63.歡迎光臨博客來

博客來提供上百萬書籍、百貨、影音、設計、文具、美食、有機、美妝、服飾。網路書店有齊全的繁簡體外文書籍雜誌,購物網多樣性百貨設計商品滿足您購物需求。 於 www.books.com.tw -

#64.6歲被拐賣!男子37年後才回家吃到「媽媽煮的菜」秒淚崩

終於回家了!大陸男子劉濤6歲在街上玩耍時,被人從四川拐賣到河南,直到日前才破除37年與上千公里的時空藩籬,在老家與親生母親團聚,並像個孩子般邊 ... 於 www.ettoday.net -

#65.客家美食三角店菜包

1.先將鍋內注水加熱。 · 2.待水滾之後放入菜包,蒸煮15分鐘 (水未滾即放入會導致外皮軟爛) · 3.冷藏的已經可以食用,冷凍過的需開蓋透氣。 · 4.將鍋蓋蓋回續蒸15分鐘即可。 於 www.caibao.com.tw -

#66.桃園的陸媽媽菜包菜單與外送

陸媽媽菜包 · 人氣精選. 菜包. #1 最受歡迎. 菜包. $45.00. 蘿蔔絲艾草包 · 單點. 蘿蔔乾艾草包. $45.00. 曬乾的蘿蔔塊炒香菇、蝦仁、肉。 艾草包都是蒸熟後放涼才販售,這樣 ... 於 www.ubereats.com -

#67.劉媽媽客家菜包 - afleurdedeco.fr

劉媽媽 客家菜包宅配靠北餐廳. 相較於隔壁的「劉媽媽」, 「三角店」這的粄皮吃起來較薄軟, q 中帶有些許的黏度, 內餡則是由新鮮蘿蔔絲混入了香菇、 ... 於 afleurdedeco.fr -

#68.最夯新品

選用日本製粉義大利麵,雙主菜以厚切國產煙燻培根片和德式燻腸呈現,加入... more ... 傳統麵包店常見的商品類型,推出2入裝小菠蘿餐包型態,內餡奶酥濃郁奶香... more. 於 www.family.com.tw -

#69.桃園市中壢食記﹞劉媽媽菜包店三更半夜忽然想吃也買得到 ...

桃園市中壢食記﹞劉媽媽菜包店三更半夜忽然想吃也買得到,24小時營業的人氣傳統手工包餡客家菜包/艾草粿/芋頭包/客家銅板美食/中壢客家米食小點 ... 於 wilsonwu1974.pixnet.net -

#70.臺灣客家文化風情畫 - 第 209 頁 - Google 圖書結果

... 菜包菜包是傳統客家人最拿手的節慶米食之一,可包入不同的餡料,包好放在柚子葉上面 ... 劉媽媽菜包店,各有不同的風味。菜包早期都是在掛紙或清明祭祖時才會吃的食物,有 ... 於 books.google.com.tw -

#71.菜單桃園中壢區中式料理愛食記- 劉媽媽客家菜包 - Dhu

第次看到客家菜包原來它是長這樣呀外皮是軟軟劉媽媽菜包店皮薄餡超多,種類也多,如蘿蔔絲、竹筍、酸菜跟高麗菜乾等,米製外皮口感Q軟,另有美味的草粄、客家肉粽。 8, ... 於 dhu.bradakuttner.com -

#72.劉媽媽菜包。中壢24小時營業人氣名店 - Wuixs

劉媽媽菜包 店,推薦菜色:油飯、花生包、紅豆包、豬肉包、芋頭包皮薄餡超多,種類也多,如蘿蔔絲、竹筍、酸菜跟高麗菜乾等,米製外皮口感Q軟,另有美味的草粄、客家肉 ... 於 wuixs.usdccircle.net -

#73.路透:Meta擬裁減元宇宙部門部分人力

市場傳出,Facebook母公司Meta Platforms, Inc.打算對元宇宙部門「Reality Labs」的客製化晶片設計團隊「Facebook Agile Silicon Team」(FAST)進行 ... 於 www.wealth.com.tw -

#74.劉媽媽招了! 「蘿蔔絲菜包」含黑油

中壢知名劉媽媽菜包店終於招了,有使用全統香豬油!由於業者對外宣稱,退貨的六罐油是棕櫚油,要告報導不實的媒體和衛生局,但衛生局查出, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#75.(劉媽媽菜包店)劉媽媽米食有限公司

2023年10月1日—我們重視每一位員工,除了有良好工作環境、也提供學習及成長的空餐廳/餐館,桃園市中壢區,更多(劉媽媽菜包店)劉媽媽米食有限公司的職 ... 於 www.yes123.com.tw -

#76.網路訂購劉媽媽菜包

劉媽媽菜包 店地址:桃園市中壢區中正路268號電話: 媽菜包店」地點位於桃園市中壢區中正路268號,與隔壁的「三角店客家菜包」都是全天候24小時營業,成為許多中壢鄉親 ... 於 comptoir-saint-jean-dillac.fr -

#77.劉媽媽菜包 - Ellen's 食&旅誌

前公司助理是中壢人, 某次帶劉媽媽菜包到公司給大家品嘗, 讓我一吃愛上我從來無法抗拒糯米類製品, 雖然劉媽媽菜包的皮口感介於糕粿和麻糬口感之間, ... 於 lemonadellen.pixnet.net -

#78.吳先生)<劉媽媽菜包店> - 爆料美食大起底

劉媽媽菜包 店- 地址:桃園市中壢區中正路268號。推薦:竹筍包、艾草包、酸菜包。非凡大探索,爆料美食大起底. 於 timely.tv -

#79.劉媽媽菜包宅配

劉媽媽菜包 宅配 點字英文. 水楢木. Excel 自动填充. 懷孕初期驗不到. 北村豆腐家內湖. 樹牆. 統聯客運台中火車站. 於 xn-------fz9fwz923ba81pqz9qu54a.crocalaf.cat -

#80.中壢美食│劉媽媽菜包店(菜單)。24小時營業「客家菜 ...

這次品嚐中壢熱賣超過35年的「劉媽媽菜包店」招牌客家菜包內有滿滿的白蘿蔔絲和蝦米肉燥,一出爐就被瘋搶,還有艾草粄或紅龜粿等傳統祭祀拜拜點心可選擇, ... 於 dm0520.com -

#81.【食記】中壢.劉媽媽菜包 - N+B幸福工坊

劉媽媽菜包 地址:桃園縣中壢市中正路268號電話:(03)422-5226 營業時間:24小時春節休假以一個外地人來看中壢美食之於我的印象第一是丁槓有名聲的「新 ... 於 roccrow.pixnet.net -

#82.食記中壢劉媽媽菜包店傳統客家小吃PTT推薦 - Ckc0Umo

27 Tem 0726 中壢吃小吃曾老牌水煎包/劉媽媽菜包/三角店菜包/鉅大自助冰城. 1. 曾老牌水煎包. 桃園縣中壢市康樂路咱從中壢騎車前往機場捷運環北站的路上, ... 於 ckc0umo.mapsdesigns.online -

#83.劉媽媽菜包店

See 8 photos and 1 tip from 71 visitors to 劉媽媽菜包店. "I will come back here again" 於 foursquare.com -

#84.亞運滑輪/小將施沛妤奪金親友團與縣長王惠美包車北上接機

來自彰化縣鹿港的滑輪溜冰運動女將施沛妤,勇奪2023杭州亞運競速溜冰女子1萬公尺計點賽金牌,昨晚上與教練王伯孚等人搭機返... 於 udn.com