勁拍的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦東方編輯小組寫的 鳥類大追蹤(全新版) 和愛琳‧柯拉博的 孩子的第二天性:父母、教師如何運用神經科學來幫助孩子發展同理心、創造力與自制力都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自台灣東方 和遠流所出版 。

遠東科技大學 工程科技研究所 陳政德所指導 翁永祥的 二手車競拍平台之服務品質、信任、知覺價值對會員滿意度及忠誠度影響之研究 (2020),提出勁拍關鍵因素是什麼,來自於服務品質、信任、知覺價值、滿意度、忠誠度。

而第二篇論文國立臺灣大學 事業經營碩士在職學位學程 廖咸興所指導 闕源龍的 台灣中古車產業發展與融資公司關係研究 (2016),提出因為有 中古車產業、融資公司的重點而找出了 勁拍的解答。

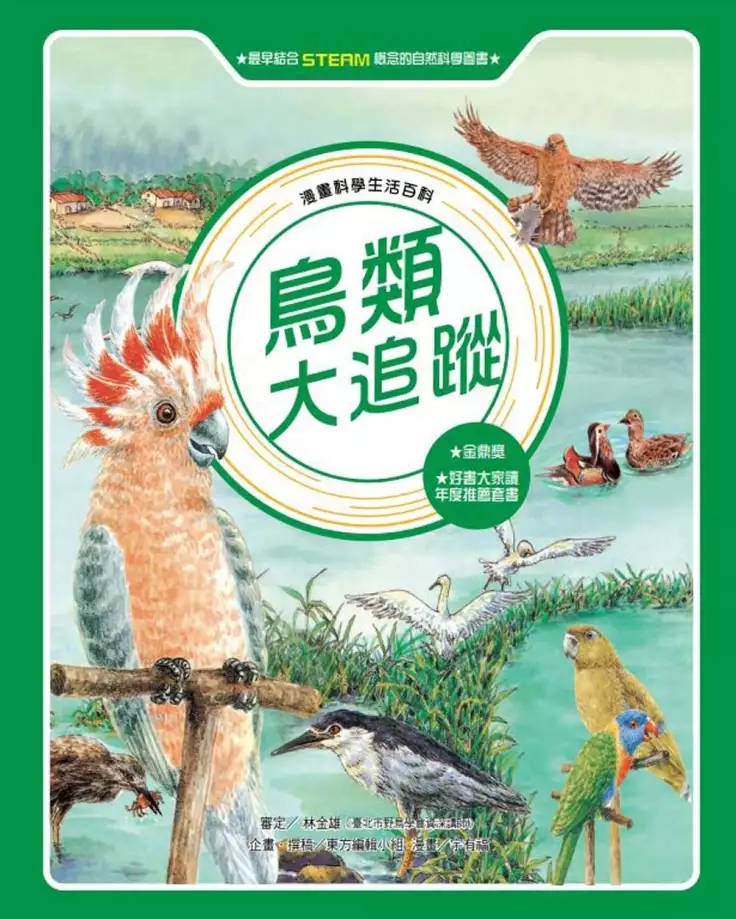

鳥類大追蹤(全新版)

為了解決勁拍 的問題,作者東方編輯小組 這樣論述:

★臺灣最早結合STEAM概念的自然科學圖書★ 引領孩子探索鳥類的特徵與生活, 做個小小鳥類專家! 鳥兒怎麼飛?鴕鳥為什麼不會飛? 牛背鷺為什麼喜歡跟在牛的身邊? 鳥兒有什麼防衛武器?有哪些求偶妙招? 哪些鳥兒是學說話的高手? 哪些鳥兒只在臺灣才找得到呢? 鳥兒是我們的生活中常見的動物,本書是認識鳥兒的最好幫手!透過這本書,小朋友可以輕鬆的認識各種鳥兒的特徵、生活,與我們的關係,還可以學習如何賞鳥,成為小小賞鳥達人喔! 系列緣起與特色 ★台灣最早結合STEAM概念的自然科學圖書★ 一粒科學的小種籽 東方出版社前副總編輯 賴惠鳳

是誰說過,科學是立國的基礎?旨哉斯言。 科學講究的是「格物致知」的精神,是思考、觀察、推理與分析。一個國家的強弱,端看其國民是否普遍具有這些素質與能力。 可嘆的是,我們的學童們(國家未來希望之所繫)莫不視「科學」為畏途,舉凡自然科學或物理、化學,在他們眼中,都是高深艱澀的。究其原因,實在是因為我們的教科書編得太枯燥無趣,我們的教學法也太呆板傳統。你、我,大多數的成年人,不也都拜這些教科書之「賜」,從此和科學「絕緣」的? 強國必先強種,強種的途徑之一是振興科學教育,作為臺灣兒童讀物最「年長」的出版社,我們念茲在茲的正是:如何讓孩子喜歡「科學」?如何讓科學讀物更「有趣」?

這套「漫畫科學生活百科」就是基於這樣的理念設計的。 ■全套書共分十二冊(即十二「學科」),包括動物、植物、人體、氣象、天文、地理、物理、化學……各領域。每冊又以二十五~三十個單元勾勒出該學科的大致輪廓。每一單元只說明一個概念,各單元之間卻又彼此關聯,串連成一個完整的脈絡。 ■特別要強調的是,這套書完全是用圖像來表現的。因為我們相信:知識性、科學性的讀物,用圖畫更能引起孩子閱讀的興趣,也更能達到理解的目的。所以,每一單元都設計有「漫畫」和「跨頁解說圖」兩部分。「漫畫」部分是將該單元概念轉換成二~四頁的趣味情節,讓孩子在看漫畫中不知不覺得到知識;若能因而激發他深入探究的興

趣,則可繼續翻開「跨頁解說圖」,藉由精密寫實的彩圖或實驗,循序漸進的引導文字,解答心中的疑惑,獲得更完整、更清晰的科學知識。 【五大特色】 ◆專為臺灣孩子設計的12冊自然科學圖書 ◆各界知名自然科學專家最新審定 ◆趣味漫畫+百科圖解+生態解說+科學小實驗+延伸小常識,輕鬆理解科學概念 ◆單元規劃循序漸進,一個單元一個概念,串連成完整的科學脈絡 ◆深獲專家、親師好評與推薦 本書特色 以漫畫、有趣的情節或解說圖,讓孩子輕鬆獲得完整的鳥類生物概念,非常適合作為親師引領孩子進入生物領域的入門書。 得獎紀錄 ★圖書金鼎獎 ★好書大家讀年度推薦套書

★聯合報讀書人版年度最佳童書 *有注音 *適讀年齡:9歲以上

勁拍進入發燒排行的影片

#日常#生活vlog#dailylife#브이로그

Instagram : https://www.instagram.com/isaaclin_tw/

Email : [email protected]

-

哈囉大家

炫風上架!!

進度趕上七月啦~(不過我七月比較沒幹勁拍的天數偏少)

一樣是繼續吃我的牛排!!然後這次配上櫛瓜好搭呀!

再來就是一些例行的週末瑣事

然後各位觀眾!我終於吃到肉粽了

因為疫情的關係,端午不方便返鄉

感恩我的家人幫我把親手包的粽子寄來給我(超開心)

我最愛吃有鹹蛋黃的粽子!!真的是靈魂💛

這週家人寄了很多好吃的即時料理給我

還有燕麥奶也是,這次第一次喝小人物這牌的整個驚豔到

有夠幸福,所以我那幾天都先吃這些好料~

好的,本週影片稍微短了點但還是很精彩

謝謝大家收看~

StaySafe & StayStrong Guys 🕊

-

📷📱FILM : iPhone 12、Canon G7x MarkII

📽 EDIT : Final Cut Pro X

🎧SOUND

+ Epidemic Sound

- Tiny Surprises - Yonder Dale

- Light Blue Sky - William Benckert

- Closer Together - Martin Landstrom

- Hello Ramona - Chase McBride

ALSO

corner club - Manhattanhenge

Music by corner club - Manhattanhenge - https://thmatc.co/?l=F9008B2F

#일상브이로그

二手車競拍平台之服務品質、信任、知覺價值對會員滿意度及忠誠度影響之研究

為了解決勁拍 的問題,作者翁永祥 這樣論述:

過去研究二手車市場皆以消費者為研究對象,針對一般二手車市場探討購買意願及滿意度,本研究將以二手車競拍平台之會員即中古車商為研究對象,針對二手車競拍平台探討服務品質、信任、知覺價值對會員滿意度及忠誠度影響之研究。本研究結果發現二手車競拍平台之服務品質、信任及知覺價值對滿意度有正向顯著性影響,二手車競拍平台之滿意度及知覺價值對忠誠度亦有正向顯著性影響。在二手車競拍平台會員的人口統計變量在各構面之顯著性差異分析方面,在目前最常使用的二手車競拍平台、教育程度、使用競拍平台年資及每月使用競拍平台成交次數等變項上呈現顯著差異。本研究結果可提供二手車競拍平台業者經營決策之參考。

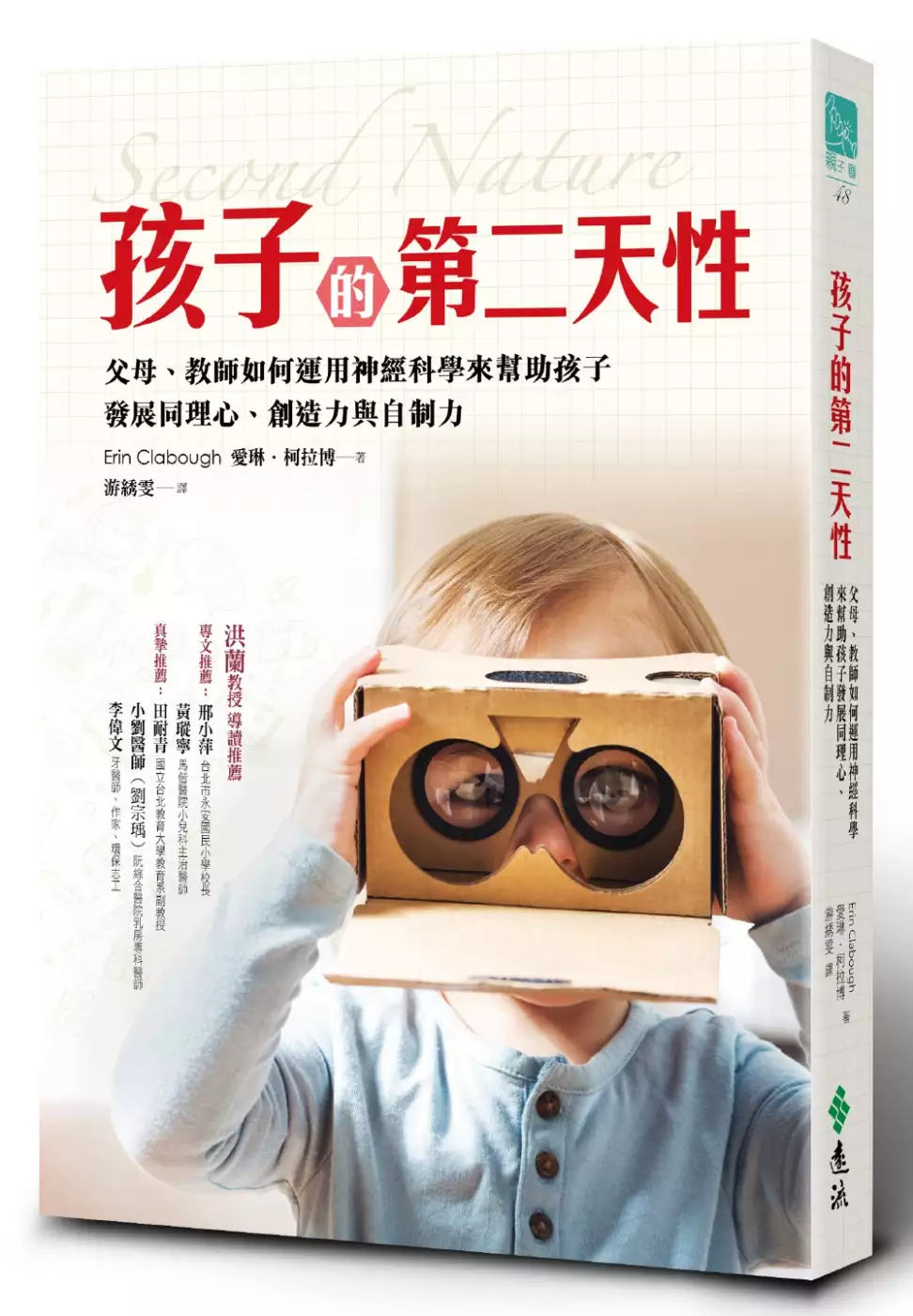

孩子的第二天性:父母、教師如何運用神經科學來幫助孩子發展同理心、創造力與自制力

為了解決勁拍 的問題,作者愛琳‧柯拉博 這樣論述:

以科學依據為基礎、從神經科學視角出發, 傳授時下父母一種新教養, 培養出健康自信的孩子。 你在尋找能教養出對世界有貢獻的優秀子女的方法嗎? 神經科學家暨身為人母的愛琳•柯拉博告訴我們,為了成為卓然有成的大人,孩子必須學會自我調整的能力,而這個重要的生活技能乃奠基於同理心、創造力、自制力。幾乎我們所面對的一切教養難題的根源,都來自於缺乏這些緊密相關技能中的某一項。 好消息是,無論孩子的年齡大小,從襁褓到成年,家長都可以為孩子培養這些能力。現在,運用大腦發展研究的關鍵真知灼見,你會知道該怎麼做。 愛琳用深入的科學知識與簡明的語言,讓你理解神經科學發

現的最新趨勢,理解這些新知如何能夠幫助你優化教養。練習這些技能需要新的思維,然而《孩子的第二天性》教養方法只要些許努力,就會產生很大的功效。每天只需花幾分鐘來培養孩子所需的技能,只要運用不同的方法來面對每天的日常生活。 身為一名社會人,我們需要更努力傳授這些技能,而不是過多關注學校應付得不錯的學術能力。在這本書中,提出這些開創性的理念以及實用可行的技巧,而不是倡導天生的才能。 這本書從實務中探討: 同理心、創造力、與自制力–三種密切相關的關鍵技能,有益孩子的決策、情緒調節、快樂、獨立。 自我調整–整合上述三種技能,讓孩子有力量另闢蹊徑,朝個人目標前進,同時維繫良好的人際關

係。 本於神經科學原則的各種教養方法–從「適用各種場合」的遊戲到長程的策略–以建立永續的正向習慣。 如何更瞭解孩子鬧脾氣、衝動、缺乏注意力、吵架、霸凌、與其它常見的教養難題。 深入指導如何培養孩子的動力,增進批判性思考技能、鼓勵承擔責任、創造遊戲與反省的空間、培養同情心、解決問題以及更多其它能力。 名人推薦 洪蘭教授導讀推薦 邢小萍|台北市永安國民小學校長 黃瑽寧|馬偕醫院小兒科主治醫師 田耐青|國立台北教育大學教育系副教授 小劉醫師(劉宗瑀)|阮綜合醫院乳房專科醫師 李偉文|牙醫師、作家、環保志工 作者簡介 愛琳‧柯拉博Erin Clabou

gh 是一位教授生物學與神經科學的教授,同時是四個孩子的母親。她擁有神經科學博士學位,並為《Psychology Today》、《Mind Body Green》和《Today Parenting》等知名報章雜誌撰稿。 她在大腦功能與發展方面的科學研究,發表過多篇經同儕審核的期刊論文。她主張的育兒法多受大其神經科學教育背景的影響。她負責領頭一個活躍的研究專案,致力於研究大腦功能的問題,包括諸如胎兒乙醇綜合症的發育區域和諸如神經病性疾病的有關壽命的課題。 譯者簡介 游綉雯 台大哲學學士,普度大學(Purdue University)學前兒童教育碩士、兒童發展博士,現為自由譯

者。譯作有《好家教決定未來領袖》、《培養會思考的小孩》、《我家孩子愛上學》(新手父母初版) 與《憂鬱症重生之歌》等。 洪蘭教授導讀推薦 推薦文培養孩子的同理心、創造力和自制力黃瑽寧 推薦文教養的致勝之道:要讓孩子重視自我調整邢小萍 譯者序教導孩子起而行的人生智慧游綉雯 前言22 第一部教養第二天性31 第一章創造力、同理心、與自制力…32 孩子為什麼需要這些技能 第二章給家長的實用神經科學…57 關鍵真相與過程 第三章教養第二天性…86 培養這三種技能的方法 第二部教養富創造力的孩子123 第四章創造力的神經科學…124 第五章如何教養富有創造力的孩子…139

第三部培養同情心171 第六章同理心的神經科學…172 第七章應用同理心就是同情心…202 第四部培養自制力237 第八章自制力的神經科學…238 第九章如何幫助孩子發展自制力…253 第五部自我調節乃致勝之道267 第十章什麼是自我調整?…268 第十一章教養的致勝之道…287 動機、管教、與賽局理論 結語家長形塑孩子未來的自由意志…315 附錄一簡易神經解剖學…人類大腦的十個構成要件323 附錄二表觀遺傳學…天性與教養的交互作用330 附錄三大腦迷思對照大腦真相…340 NOTES…345 序 我的老大八歲的時候對我説:「媽媽,是我的大腦控制我,還是我控制我的大腦

呢?」;我六歲大的孩子問我:「酒精是不是一種毒藥?」(我當下順勢把手中的酒杯藏了起來);我四歲的孩子想知道臉頰有什麼作用;而我兩歲大的孩子會開心地使勁拍打我的臉頰,然後一溜煙地跑掉,好叫我去追他。 他們每個人正處於不同的探索階段,這些階段隨著孩子的成長有所改變,而孩子的大腦則持續發育,繼續邁向成熟。孩子讓我和每天從事的科學工作有了真正的連結。即使我是一名受過分子生物學訓練的人,我還是覺得孩子的遺傳力量十分驚人。他們怎麼可能全都出自於同一個基因庫,卻又各自如此獨特呢?他們每個人處理問題的方式各有不同,各有各的短處,卻也不費力地展現各自的天生本領。身為他們的母親,我很快就開始思索自己如何能夠

在教養他們的同時,也滿足每個孩子的個別需求。 我開始在自己的專業領域裡尋找這個問題的答案。我是一所小型大學的生物學教授,在實驗室從事的是大腦如何發育、神經元如何連結以及我們所經驗的事物如何改變我們等等的基礎研究。然而,我所教授與研究的神經科學能否告訴我如何教養自己的孩子嗎? 當我探究這個問題時,我發現許多神經科學的知識能夠直接適用於教養課題,這其中包括有關人類在分子生物的層次上如何學習、腦部特定區塊的發展過程與時程、大腦的發展如何與日常所見的行為攸關、反覆練習如何使行為變成習慣以及做決策的行為如何對父母與孩子雙方造成重要影響等基礎事實。 我的研究也顯示,我們的社會強調某些個人

品格,卻犧牲其他的特質。我們説重視孩子的創造力、同理心以及自制力,卻言不符實,説一套,做一套。根據我的所學,我的確相信上述三種特質是終其一生能成就孩子,讓他們成為良善的人所真正需要具有的品格。我也清楚知道,與一般世俗看法相左的是,這些品格不是與生俱來的特質或才能,而是可以學習的技能。至於身為父母的我們是可以幫助孩子學習這些技能。 ◎建立特定的大腦神經連結 為了要了解如何培養孩子的創造力、同理心與自制力,以及教導孩子如何(透過自我調節的行為)刻意使用這些技能,我們需要了解自己的教養方式如何型塑孩子的大腦。突觸可塑性(Synaptic plasticity)或稱為神經可塑性(neuro

plasticity)是一個高度互動的過程,在這個過程中,神經元(neurons,能傳遞訊息的腦細胞)彼此之間的連結會根據這些連結的使用頻率,逐漸退化或是逐漸強化。父母所做的每一件事都會強化孩子大腦某些神經元的連結,同時也讓其他連結無法形成,或不甚發達。 如果希望孩子發展創造力,那我們需要幫助孩子的大腦建立能使他們具有創造力的神經元連結。同理心、自制力和自我調整(self–regulation)也是同樣的道理。建立任何技能神經元連結的關鍵就是練習。神經科學顯示,正如練習可以幫助孩子學習相對簡單的技能,比如:走路、投擲變化球或是背誦《漢密爾頓》(Hamilton)歌舞劇中的某一首歌詞;練習

也可以讓孩子有能力學習像是具創造力、表達同理心、保持自制力這類更複雜的技巧。學習這些技能的方式並沒有什麼特殊之處,這些技能或許更為繁複,但是大腦運用相同的機制使它們融入我們的自我。(在此同時,可以幫助孩子不要重覆那些我們希望遏止的行為,以使產生這些行為的神經元連結弱化。) 神經科學的美妙之處在於,一旦揭開了諸如創造力和同理心的神祕面紗,並且把它們解構為可教導的各個小節,我們就會明白,大腦的運作其實是遵循相同的法則:我們每個人都受到自己所啟動的神經網絡的控管。儘管每個人的行為方式存在著明顯、有時候甚至是巨大的個體差異,但是在神經科學的基準上,人與人之間的相似性卻令人吃驚。我們明白父母在教養

上的努力,的確會永久改變大腦的結構,特別是在孩子發育的初期。 ◎如何使用本書 這本書解釋了為什麼創造力、同理心和自制力這三種技能,再加上屬於全方位技能的自我調整是如此重要,同時也為培養這些技能的教養方法提供指導。在本書的第一部,我分享為什麼我相信上述這些技能,是為了每個孩子短期與長久的幸福,需要去學習且是不可或缺的。我探究了在這些技能背後相關的神經科學,以及它們之間的相關性。接著我會告訴大家如何將這些資訊整合起來,運用既為孩子保留成長空間,又能提供指導的教養技巧,使孩子能夠以既讓父母驕傲,又讓自己開心的方式,獨立成長。 然後我專注於研究每項技能,以及為人父母者可以做些什麼,來

幫助孩子經由練習,培養這些技能。本書的第二部探討創造力的重要性(就創造力本身而言,以及以創造力作為更高階思考的平台),還有父母如何設定目標,專注培養創造力。 本書的第三部提供多重方式來檢視同理心的概念,告訴我們培養同理心對孩子的莫大好處。書中也提供幫助孩子練習同理心的活動。 本書的第四部專門討論自制力,以及如何加強自制力,此外也附帶討論一個有點誤導的觀點,那就是把自制力視為孩子成長過程中最重要的技能。雖然良好的自制力或許能使我們不致誤觸法網,但是自我調整才是幸福、成功人生的關鍵要素。因為我們生而為人所需要的不僅僅是不犯錯而已,人生最令人滿足的經歷不是來自不作為,而是來自於在我們

需要獨當一面時、在我們朝著目標努力邁進時以及在我們能夠做到達成自己的目的卻不妨害他人時,把事情妥善處理好。 本書的第五部提供了有關自制力、同理心和創造力如何在大腦中整合的資料、形成自我調整背後的理論和能使孩子充滿幹勁,學習自動自發的教養策略。 本書有兩種使用方法:如果想得到一個概括整體的教養觀,你可以從頭按部就班讀完本書。書中對每項技能,至少有一個快速、初步的測驗,來確定你的孩子在某項技能的發展過程中處於哪個階段。你可以看到孩子已經發展了哪些技能以及在哪些方面再加以練習會有所助益。另一個做法是,如果你已經知道自己想要在某特定方面訓練孩子,那麼可以直接跳到本書的第二、三或第四部。請記

住,自我調整是我們積極努力想要達成的目標,因此第五部對每一個孩子都是重要的。 你的孩子並不需要積極全面性地學習每項特質,因為他們極可能已經擁有上述某些特質,這些特質被我們視為是個性中的一部分。你會看到本書將每項技能都細分出幾個細項:創造力的定義是自我表達(self-expression),或是創新解決問題的方式(innovative problem solving,也就是應用創造力),這兩種定義都很重要。同理心則又分為情緒、認知與應用同理心(applied empathy),這三者的重要性無分軒輊,不過當我們談到富同情心的孩子時,指的是「應用同理心」。自制力是培養良好的自我調節極為重要

的一個步驟。這些技能整合成一種能力,是有韌性,善於解決問題者所具有的,而這正是我們期望努力達成的目標。 能夠在這些定義中看見自己孩子身上所具有的特質,有助於更加理解孩子的性格,也能幫助父母明白如何更稱職地教養每一個孩子。例如:我的一個女兒頗有創意,非常善於表達,也極富同情心。和別人發生衝突時,她會有受傷的感受,然後就把自己冰封起來。因此我們特別努力教導她,以應用創意與認知同理心,來作為解決問題的技巧。相較之下,我有一個兒子可以運用創意解決任何大小問題,也具有高度的認知同理心,但他幾乎沒有情緒同理心。我和他每天都會討論,他的某些行為對他人所產生的影響,我們致力於培養他的自制力,好讓他不會在

發生衝突的時候魯莽行事。我的孩子各有不同的天賦,但我們做父母的所教養他們的價值則是相同的。 ◎短程收穫與長程目標 儘管在教養孩子時有遠見是很重要的,但要緊的不只是最終的結果,父母還必須處理日常生活上的危機。如果你決心和孩子一起努力,培養創造力、同理心、自制力與自我調整,那麼你就要解決那些對家庭和諧造成直接威脅的狀況:發脾氣、撒謊、爭吵等。為什麼?因為幾乎孩子所有的行為問題都和這些技能有關,也可以説都是因為這些技能還未能發展完全。 更進一步來説,在孩子身上培養這些技能意味著,你正在培養他們對任何情境的預設思考方式。你正在為他們對事物的觀點,發展一個平台,而這和他們因自己所持

的觀點所採取的行動,是同等重要的。 從事批判性思考而後做出決策的能力,對一個人如何度過自己所選擇的人生,扮演著至關重要的角色。一個人無論自認有多棒的創造力與同理心,如果不付諸行動,那麼創意和同理心永遠不會產生任何實質影響。如果你不與世界互動,那麼沒有人會知道你內心的想法。 因此,當我們以這三種特定的技能來教養兒女,不僅是為了解決教養上的各項問題,也是為孩子的神經網絡奠基,讓他們成為幸福、成功、有情緒韌性的成年人。這在短期、在長程都對孩子(和我們)有益。換言之,運用神經科學來指導我們的教養方式,不僅可以決定孩子現在的行為模式,也會決定他們將成為什麼樣的成年人。 每一位閱讀本書的

家長都是為愛而讀。我們企圖將已知的各種愛護孩子的方法,好好地整合起來,以教養作為推進器,或許能讓孩子朝最佳方向啟航。 每個人都各有與生俱來的資質,但也就僅只於此—那是一個起跑點。教養的工作是透過支持或不支持孩子大腦內部特定的神經連結而成。神經連結就是我們正在為孩子打造的內在地圖,那也正是孩子將來用以導航人生的思維模式。儘管立意良善,但是我們無法告訴孩子該如何生活;我們必須以身作則,而孩子必須親身經歷。正如我們不能指望孩子在沒有先練習走路的情況下開始跑步一樣,更不能指望孩子在沒有練習的情況下會具有創意、善體人意、懂得自制。 神經科學顯示,我們幼年時期經常使用的神經通路在未來更有可能被

使用。父母的任務就是協助這類神經連結的過程,確保孩子的某些行為能成為他們的第二天性。或許孩子並非與生俱來就有這些個人特質,但當他們長大成年,你和他們交談時,會發現這些特質將成為他們既定的生活方式—是他們和世界接軌的平台。 推薦序一 小時建立好習慣,孩子一生受用不盡 洪蘭 天性是生而有之,不必教的,但是教養不同,它必須透過學習,使大腦中的神經迴路因反覆活化聯結成習慣。當習慣成自然後,它就像天性一樣,不知不覺的表現出來了。 很多父母都知道教養的重要,卻覺得它太抽象了,不知從何著手。其實,教養和品德一樣,它就是所有生活習慣的總和—一個人的說話習慣、做事習慣、衛生習慣……加在一起時,

就是這個人的教養了。 孩子大腦的神經元是每天不斷的在連接形成新迴路,每一次行為的發生都會使這條神經迴路聯結的更緊密。所以《顏氏家訓》中說「教婦初來,教兒嬰孩」。好習慣要從小養成,壞習慣一旦形成了,要改正它比建立一個好習慣辛苦十倍以上,因為神經迴路的形成有「競爭性」,新的好習慣必須和舊的壞習慣競爭大腦的空間和資源。一條迴路形成後,會因為持續不斷的使用而變得更綿密,使新的迴路插不進來,就好像一塊稻田如果先長了野草,稻子就沒有空間去生長了。壞習慣好比地方的角頭,勢力已經形成了,要動搖它不容易,這時要靠毅力,一直去強化好的習慣,使它的迴路夠強壯,能與壞習慣的迴路競爭同一塊資源。我剛從同一棟大樓的

11樓搬到9樓時,回家進電梯常常就不自覺的去按11樓的鍵,二個禮拜以後才不按錯。所以小時候建立好習慣很重要,它使孩子一生受用不盡。 這本書所討論的教養觀念很先進,例如前一陣子,有個新的實驗出來反駁發展心理學上頗為有名的棉花糖實驗,認為「延宕的滿足」可能有新的解釋。他們認為四歲兒童是不是馬上吃這顆棉花糖跟他的社經地位有關係:環境優沃的孩子可能不稀罕這顆糖,但是家裡沒糖吃的孩子可能就會按捺不住,想要趕快放進嘴裡了。這本書有把新的實驗結果包括進來討論它,表示作者是跟得上新的研究報告的。 書中對很多坊間流行的迷思都有所指正,雖然國內也有學者指出沒有所謂的「左腦人、右腦人」等等,但是報章雜誌

還是在談某名人是左腦的、某歌星又是右腦的。我希望透過這本書把這些迷思去除,不再讓父母送孩子去特別發展他的左腦或右腦。 一個觀念的改變一定要知其所以然,改變的才會澈底。這本書最可取的地方是它從大腦的機制來解釋幼兒大腦的發展和學習,例如創造力會活化多巴胺通路,所以孩子做出一個東西來時,都會很高興等不及要拿給大人看。又因多巴胺強化學習效能,所以一個人處在創造發明的喜悅時,常會廢寢忘食。 從1990年布希總統說「這是大腦的十年」匆匆又已經過了三十年了,大腦研究的發現每天都讓我們睜大了眼睛,充滿了驚喜。對於自己擁有的腦,我們要了解它,對孩子的大腦我們更要好好的保護它,使它能正常的發展,造就孩

子的一生。 推薦序二 培養孩子的同理心、創造力和自制力 黃瑽寧 / 馬偕醫院小兒科主治醫師 在1950年代,醫學的進步速度,大約相隔五十年才會增加一倍的知識量。換句話說,老醫生執業生涯五十年,就算他從來不進修,到了退休時,仍有一半的知識量,可以跟上時代的腳步。然而到了二十一世紀的今天,醫學進步的速度,是每隔七十三天,知識就會增加一倍!以這樣的速度推算,別說不進修了,就算天天焚膏繼晷,人類的大腦也毫無機會像古人一樣,達到「上知天文,下知地理」的境界。 因此,當世界上的知識量是如此龐大,教育界也開始擔憂,孩子每天在學校,究竟該優先學習哪些技能呢?是背誦古詩詞,強記歷史年代,或

是解決數理難題?雖然每個人看法不同,但是與其反覆爭執甚麼內容應該放入課綱的同時,家長或許應該換個角度思考:在這谷歌 (Google) 可查詢任何資料的現實世界,學習現存的知識內容,或許已不是教育的重點,反而是期望在學習的過程中,孩子能培養出應付未來知識爆炸時代,所必備的素養與技能。 在這本《孩子的第二天性》的書中,作者神經科學博士愛琳‧柯拉博 (Erin Clabough) 博士,提出當今兒童最急迫需要的三大能力:同理心、創造力和自制力。她認為這三項能力,正是在人工智能突飛猛進的未來世界,人類所必備的素養與技能。事實上,這三項能力彼此間息息相關,比如說:擁有足夠的同理心,才能啟發人類強烈

的創造力;又比如說:一個浸泡在同理心環境下養育的孩子,自然而然自制力也會相對的提升。書中引用了許多神經科學的研究成果,來佐證以培養「同理心、創造力和自制力」為目標的教育理念,不僅簡單可行,而且迫在眉梢。 如果這樣說還太抽象的話,讓我給大家一個簡單的提案:從今天開始,和孩子一起練習問「為什麼 (how and why)」,而非告訴孩子「是什麼 (what)」。既然未來世界人類的競爭對手是電腦,我們就勢必要降低孩子學習「是什麼」的時間,取而代之的是大量問「為什麼」的技能,因為電腦最拿手的功夫就是給人結果與答案,但詢問「為什麼」的強烈好奇心,卻是人類才獨有的創造力。 過去人類學家所指的第

二天性,是除了吃飽穿暖之外,人類有異於其他動物的特質。如今在愛琳‧柯拉博的詮釋之下,第二天性不只要有異於其他動物,甚至還要有異於電腦、人工智能等等非生物體。作者樂觀的認為,人類大腦因為擁有突觸可塑性 (synaptic plasticity),因此可以藉由不斷修改與完善這些神經連結,順應外在環境的改變,永無止境的調整與學習,而這乃是電腦所不能及的。因此,如果未來的人類需要良好生存,並且以超越電腦的方式解決問題,那麼我們就更需要具備「創造力、同理心和自制力」這三種人類所獨有的特質,而且事不宜遲,天天練習。 推薦序三 教養的致勝之道: 要讓孩子重視自我調整 邢小萍 /台北市永安國小校長

我是一位老師,曾經擔任特教班和普通班老師;同時,我也是一位母親,有兩個截然不同的女兒,在她們成長的過程中,我努力將學校教我的「嬰幼兒身心發展理論」,應用在我孩子身上。 從事教育工作超過三十五年,當我看到書名《孩子的第二天性:家長如何運用神經科學來幫助孩子發展同理心、創造力與自制力》真的好像幫我打開了一扇窗戶,完全同意作者所言:如果現代父母能夠更瞭解神經科學,便能掌握獨特不同的育兒法——充滿自信、耐心,且方向明確。所以,我想向您介紹這本從神經科學觀點來談如何把孩子教育成一名成功而優秀的人。這是有方法的!本書以科學依據為基礎、從神經科學視角出發,傳授父母一種新的教養觀。 我們身處的環

境一直在改變,回想我自己成長的歲月,當時沒有手機、更沒有網路;但是,現今的社會,我們的孩子是數位原住民,一出生便註定和數位結緣,所以作者說:想要成為一位卓然有成的大人,孩子就必須學會「自我調整」的能力,而這個重要的生活技能是奠基於「同理心」、「創造力」和「自制力」。作者直白地指出:家長們面對的一切教養的難題,都來自於缺乏「同理心」、「創造力」和「自制力」其中的某一項。這點對於第一線的老師而言是無庸置疑的。 作者是一位大學的生物學教授,從事的是大腦如何發育、神經元如何連結,以及我們所經驗的事物如何改變我們……的基礎研究。她也一直思考自己研究的神經科學能不能幫助她教養自己的四個孩子?因此她揭

露了神經科學的運作歷程,揭開了「創造力」和「同理心」的神祕面紗,並且把它們解構成可以教導的各個細節,同時讓家長知道大腦的運作也是遵循相同的法則:我們每個人都受到自己所啟動的神經網絡的控管。儘管每個人的行為方式是如此的不同,存在著巨大的個體差異,但是在神經科學的基礎上,人與人之間的相似性卻令人吃驚。而且透過實驗,告訴我們—父母在教養上的努力,的確會永久改變大腦的結構,特別是在孩子發育的初期。 台灣目前正在推動12年國教新課綱,強調三大核心素養「自主行動」、「溝通互動」「社會參與」。對家長而言,本書作者也恰好提出跟核心素養相近的理念:在〈教養的致勝之道〉中她提到想讓孩子重視自我調整,父母必須

先讓孩子相信,且支持孩子自我調整。要做到這一點,父母必須讓自我調整顯得有吸引力、可預測,並且值得一直做。激發孩子的內在動機和外在動機,符合「自主行動」;應用「賽局理論」教孩子「溝通互動」作出好選擇;用服務學習培養「社會參與」……。 當我們理解大腦的「深度學習」是未來發展的趨勢,那麼這本書讓我們看見學習如何在細胞的運作中產生,也讓我們能夠一窺大腦的奧祕。對於父母的成功教養而言,值得您讀一讀並立刻試試用用神經科學發展孩子的「同理心」、「創造力」和「自制力」。 第三章 教養第二天性 培養這三種技能的方法 經驗是塑造大腦的藥品—不僅要透過擁有好的經驗,也要藉由避免錯誤的經驗。這些經驗會改

變腦神經系統的架構,打造出自我的樣式。孩子透過日常生活自然會獲得一些本於經驗的知識,然而還有另外的技能,如果我們不特別重視,可能就永遠無法完全開發。 身為家長,我們有責任幫助孩子擴展腦神經通路,好讓那些我們認為最重要的技能,可以成為孩子的第二天性,並且讓那些我們不希望孩子擁有的品性,例如:容易目中無人、輕視團隊合作或因為怕衝突而息事寧人的傾向,像這類的腦神經通路最好不被使用。那麼,如何讓孩子使用我們希望他們保有的突觸呢?關鍵就在練習。 如果提供孩子恰當的經驗是教養目標,那麼我們需要一些輔助工具來讓孩子練習這些經驗。(我指的不是強迫練習,像是「我要將計時器設定四十五分鐘,你最好把這段時間全都用來

練習大提琴,因為我會在隔壁房間裡聽你拉琴。」)相反地,我們必須教導孩子創造力、同理心與自制力的好處,讓他們和我們一樣,深信這些技能是值得花時間練習的。我們必須讓孩子接受這種想法,否則我們的方法不會帶來長期的效果。 獲得經驗的唯一方法,嗯,就是自己去體驗它。以下是實現我們目標的作戰計畫: 步驟一:訂定計畫。 步驟二:創造空間以利實行計畫。 步驟三:指導孩子。 步驟四:給孩子更多空間。 ◎步驟一:訂定計畫 一旦我們知道,活動與停止活動,都持續在塑造特定的腦神經迴路,這樣的教養職責似乎太沈重了。良好教養的意思是,從事每件事的時候都要充分意識到所從事事務的本質,以及這件事對腦部發育的影響。有時候我們

會認為,必須始終「保持警覺」,不能錯失一分一秒。但其實我們是可以在無需全天候刻意行事的情況下,仍然善盡父母的職責。事實上,有時候家長需要避開孩子所遭遇的狀況,,只要對於練習的內容有計畫就足夠了。在規畫管理孩子的經驗時,記住以下這三件事: 讓具有創造力、同理心和自制力成為教養的優先事項。和孩子分享這些觀念,向他們解釋為什麼這些技能很重要。

台灣中古車產業發展與融資公司關係研究

為了解決勁拍 的問題,作者闕源龍 這樣論述:

由於中古車的交易量遠大於新車的交易,但中古車的交易過程中,一切的資訊卻相對的不透明,如車輛的價格及車況對消費者來說是處在不對等的地位,使得消費者處於不利的處境,也常衍生許多消費糾紛,造成中古車市場雖蓬勃發展,但因交易制度的透明度不足下畸形發展,這是進步社會的奇怪現象。隨著車廠為了增加新車銷售,所做的垂直整合,來提高自家中古車品牌價值再加上中古車產業所衍生的價值鏈十分龐大,國內車廠紛紛將資源投入中古車產業,垂直整合中古車產業的上下游。每個車廠所屬的汽車融資公司,更是將產業價值鏈做更有效管理及透明化運作,從購車開始的車輛來源、貸款、保險、及買賣第三方認證、車輛維修保養及品牌中古車聯盟、車輛要轉售

可透過車輛專屬的平台在線上及線下來處理等等一條龍的服務,也讓消費者在購買中古車時,交易的透明度和公平性都大大提高,也使得交易糾紛大量減少,因資訊不對稱的問題解決,消費者較願意出高價購買中古車,使得中古車產業走向健康的道路上。汽車融資公司從顧客端的需求,去整合中古車產業上下游價值鏈進而解決中古車交易的痛點,讓車商相關的融資公司進入中古車產業,都獲得相當的發展與利潤空間。因為有整合台灣中古車週邊產業的相關經驗,在未來進入大陸的中古車產業應有極大的發展空間及先行者的優勢。