北投福星公園的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦徐宗懋圖文館寫的 閃耀台灣一套八冊(精裝套書,附贈明信片八張) 和金子展也的 遠渡來台的日本諸神:日治時期的台灣神社田野踏查都 可以從中找到所需的評價。

另外網站北投親子景點『北投福星公園』尋找侏儸紀冒險遊戲場/仿古代 ...也說明:北投親子景點『北投福星公園』期待已久,在10/1開放了,離家這麼近,怎麼能不去看看,位置在承德路與文林北路交叉口,石牌派出所對面這個公園蠻大的, ...

這兩本書分別來自時報出版 和野人所出版 。

東海大學 景觀學系 鄒君瑋所指導 彭雅琪的 臺中市居民對老樹與其樹下空間之地方依附探討-以后里區澤民大樟公與西區茄苳樹王為例 (2018),提出北投福星公園關鍵因素是什麼,來自於老樹、樹下空間、地方依附。

而第二篇論文國立中山大學 教育研究所 洪瑞兒所指導 楊登順的 探討大學生地方依附、地方意象及地方認同之關係:以居住時間為調節中介效果 (2017),提出因為有 地方認同、地方意象、居住時間、地方依附、大學生的重點而找出了 北投福星公園的解答。

最後網站淡水免費景點|淡水頂田寮路風鈴木盛開|把握春日盛開時光 ...則補充:目前全台最多風鈴木金色隧道的位置有12個主線適合觀賞黃花風林木的金色隧道,分別為:新北八里愛維養護中心、台北植物園、台中廍子公園、台中豐富 ...

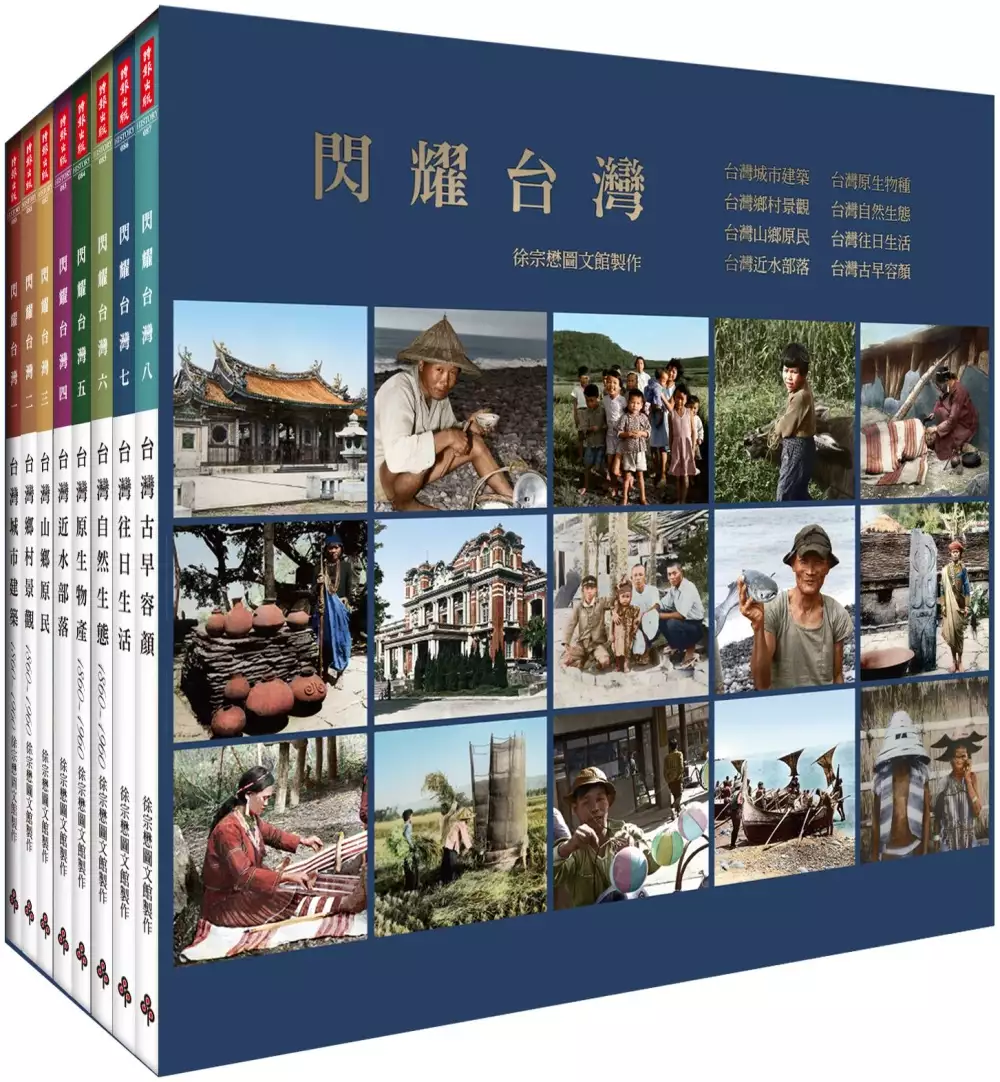

閃耀台灣一套八冊(精裝套書,附贈明信片八張)

為了解決北投福星公園 的問題,作者徐宗懋圖文館 這樣論述:

閃耀台灣精裝套書八冊 附贈精美明信片(八張) 《閃耀台灣》:台灣土地情感與知識的傳家之寶 從來沒有一套台灣書籍像《閃耀台灣》這般,讓人如此沉浸在台灣土地的百年時空,猶如步行其間,徜徉於四周炫目感人的風情,偶爾也因目睹具體的事件而感受到內心強大的衝擊。這套書已經超過傳統紙本書的視覺極限,而是台灣土地情感而知識的傳家之寶。不只是放在書架,而是注入未來世世代代的台灣人的心靈,不斷地被學習和重溫,具有永恆的典藏價值。 能做到這一點,是因為《閃耀台灣》使用了最精美的照片原材料,以及最高端的現代數位上色工藝技術。這是徐宗懋圖文館動用了累積20年的原照片收藏

,以及過去5年建立的國際一流數位上色藝術師團隊,兩項優勢所取得的驚人成果。 以《台灣山鄉原民》這一本畫冊為例,本畫冊使用日本學術權威森丑之助先生在百年前所拍攝的經典原住民圖錄照片,一般出版社都使用舊出版品反覆翻拍的圖片,大多都已模糊不清;然而,徐宗懋圖文館卻使用用市價高達50萬台幣的森丑之助的精緻柯羅版原版圖片。如此投資只為了取得最好的印製效果,這也使得《閃耀台灣》中的原住民圖像無論內容和視覺效果,都達到了台灣出版界史上的最高峰。 至於物產和生態方面的圖片,則是使用了《大量台灣寫真大觀》、《亞細亞寫真大觀》和《台灣物產大觀》精美的原版照片,呈現了前所未有的視覺效

果。有關過去台灣人生活和習俗的影像則是民國49年(1960年)薛培德牧師所拍攝的經典照片,每一張都是由原底片沖洗出來,並且進行精美的數位上色,展現了動人的往日情懷。 總之,在技術工藝層面,台灣沒有任何一本出版物像《閃耀台灣》做出如此大的財力,動用如此多的人力,以及付出如此深的心力,只為了留下一套值得代代相傳的台灣之寶。 《閃耀台灣》製作完成於台灣疫情最嚴重的兩年,很多人不能正常上學上班,收入和生活都受到影響。然而,就在此時此刻,我們做出最大的投資,投入最大的心力,完成這一套經典作品,代表台灣在艱困的環境中奮鬥不懈的精神,有如一顆閃亮的鑽石,永遠福星高照。

文/作者徐宗懋 以下是八冊書的主題: 《閃耀台灣一:台灣城市建築1860-1960》 台灣建築的時代演變代表著物質與精神的進展軌跡。本畫冊從清朝時期到日本殖民,一直到光復以後,台灣城市景觀的變化,包括建築的材料、風格、實用性,以及對生活實際的影響。時間橫跨一百年,包括日本時代現代城市的興建,書中有數張珍貴的全景圖,考證了過去城區、官署、街道和民房的位置和稱謂,成為十分珍貴的文獻和美學紀錄。 《閃耀台灣二:台灣鄉村景觀1860-1960》 台灣建築的時代演變代表著物質與精神的進展軌跡。本畫冊介紹鄉村地區建築的特色和景觀,清朝

時期主要是傳統閩南和客家的農舍,富裕人家則住三合院,至於原住民則是傳統的茅草屋或石板屋。日本時期,城市建築出現較大的變化,不過鄉村建築的變化較少,直到光復以後大量的水泥房和磚石房,又呈現新的風貌。 《閃耀台灣三:台灣山鄉原民》 以日本的台灣原住民權威森丑之助的圖像原作為底本,圖像反映的山區景觀與原住民生活狀態,本書主要集中在山區原住民部落的人文風情,包括泰雅族、卑南、布農、排灣等部落,本書著重介紹這些部落在山區的生存方式,包括信仰、生產以及日常生活習俗等,內容豐富,為珍貴文獻和美學資料。 《閃耀台灣四:台灣近水部落》 以日本的台灣原住民權威森丑之助的

圖像原作為底本,透過高端的上色技術賦予新的生命。本畫冊介紹靠近海洋和湖泊的原住民部落,主要集中在阿美族、達悟族和邵族,書中以豐富多彩的照片表現他們和海洋以即湖泊的生活關係,其中達悟族捕獲飛魚的圖像紀錄,更是珍貴的歷史文獻。 《閃耀台灣五:台灣原生物產1860-1960》 1960年代台灣輕工業興起之前,台灣的主要生產農業產品和大宗原料,同時包含部分漁牧事業,即以本身的土地為生產資源、包括稻米、蔗糖、樟腦、水果以及養蠶事業等等,充分反映台灣在工業化之前的生產情況,這也是早期台灣經濟的主體。 《閃耀台灣六:台灣自然生態1860-1960》 本畫冊使用民間

老照片以及薛培德牧師的攝影作品,完整呈現台灣從清代、日本殖民,到光復初期的動植物自然生態,包括主要的動物和植物,以及高山景觀。這是台灣原生物種和大自然的完整呈現。 《閃耀台灣七:台灣往日生活》 1960年,即那個年代的人們習慣稱的民國49年,美籍牧師薛培德先生拍攝的約三千張台灣照片中,忠實地留下了基層台灣百姓的珍貴豐富影像紀錄。1970年代台灣快速工業化之前基層百姓仍然生活於農業社會的形態,包括婚喪禮俗、各種手工行業、飲食習慣,甚至鄰里關係等等。許多現象已經存在百年以上,但在1970年代以後卻逐漸消失了。今天50歲以上的台灣人,可能童年時期在農村地區還經歷了農業社會型態的

尾端。 本畫冊主要集中薛培德牧師作品中有關早期台灣人生活的型態,包括信仰、工作、日常作息等,這些都是老台灣人走過的生命之路,因此,本書不僅是懷舊,也有社會學的紀實價值。 《閃耀台灣八:台灣古早容顏》 美籍牧師薛培德先生拍攝的約三千張的台灣照片中,忠實地留下了基層台灣百姓的珍貴豐富影像紀錄。除了生活型態,還拍下了當時人們的容貌神情、穿著打扮,透過帶著喜怒哀樂情感的容顏,那個年代的生活模式與精神,更生動地被記錄下來。 本畫冊集中表現老台灣人的容顏風貌,包括男女老幼的面容、服飾以及人際互動的狀態,不僅是老台灣生動的生活記憶,也是上一輩人不可抹滅的

容顏。

臺中市居民對老樹與其樹下空間之地方依附探討-以后里區澤民大樟公與西區茄苳樹王為例

為了解決北投福星公園 的問題,作者彭雅琪 這樣論述:

老樹及其所屬空間是一個複雜的議題,從氣候、生物多樣性、韌性城市到城市意象、信仰中心、地方依附,許多議題都與老樹有間接或直接的關聯性,而近20年來臺灣對於老樹保育重視程度越來越高,除了自然生態保育上的價值,文化景觀上的價值也不能忽視。在都市、鄉村社區中的老樹,形成了複雜的生活文化,是社區居民集體記憶與信仰,也是重要休憩場所,而在人與人、人與土地連結變弱的現在,營造老樹下空間可能是重新拉起連結的一種解答。在保護地方集體記憶、地方依附與樹木生長環境又兼具提升生活情境與美學的前提下,要如何設計將是一個大哉問,因此首先瞭解老樹與其樹下空間與地方依附之關係有其重要性。本研究目的在瞭解居民對老樹與其樹下空

間和地方依附之關係、及探討不同環境面向的設計和地方依附程度之關係,並以后里區澤民大樟公、西區茄苳樹王作為研究場域,利用問卷與非結構式訪談在現地進行調查。研究結果顯示,不同場域的受訪者與地方依附同意程度沒有差異,不符合研究假設1:不同老樹與其樹下空間和居民地方依附程度有差異。地方依附同意程度與不同環境面向設計之選擇沒有差異,不符合研究假設2:地方依附程度和老樹與其樹下空間依不同環境面向設計之選擇有差異。非結構式訪談之概念轉化,在居民對於地方依附上可提出下列四個面向,分別為1.生活圈與機能;2.環境特性與信仰;3.經驗與情感連結;4.規劃與共識。依研究結果推論,老樹下空間營造對於居民來說社交環境營

造的需求比自然環境營造需求來的較高,因此未來在老樹下空間的規劃設計和後續營造上,除了老樹生育地環境依專業建議改善外,應該更加重視街道家具的功能以及設置位置,並加強與居民的溝通討論,使營造後的樹下空間環境更加完善。在後續研究建議上,為貼近場域內使用者想法且考量場域內受訪者特性,建議以質性訪談為主要研究方法,量化調查則為輔助角色,並在老樹特性分類、地景變遷和規劃與共識和地方依附之關係、區域歷史與樹種之關係三個層面提出建議,以做為後續研究方向參考。

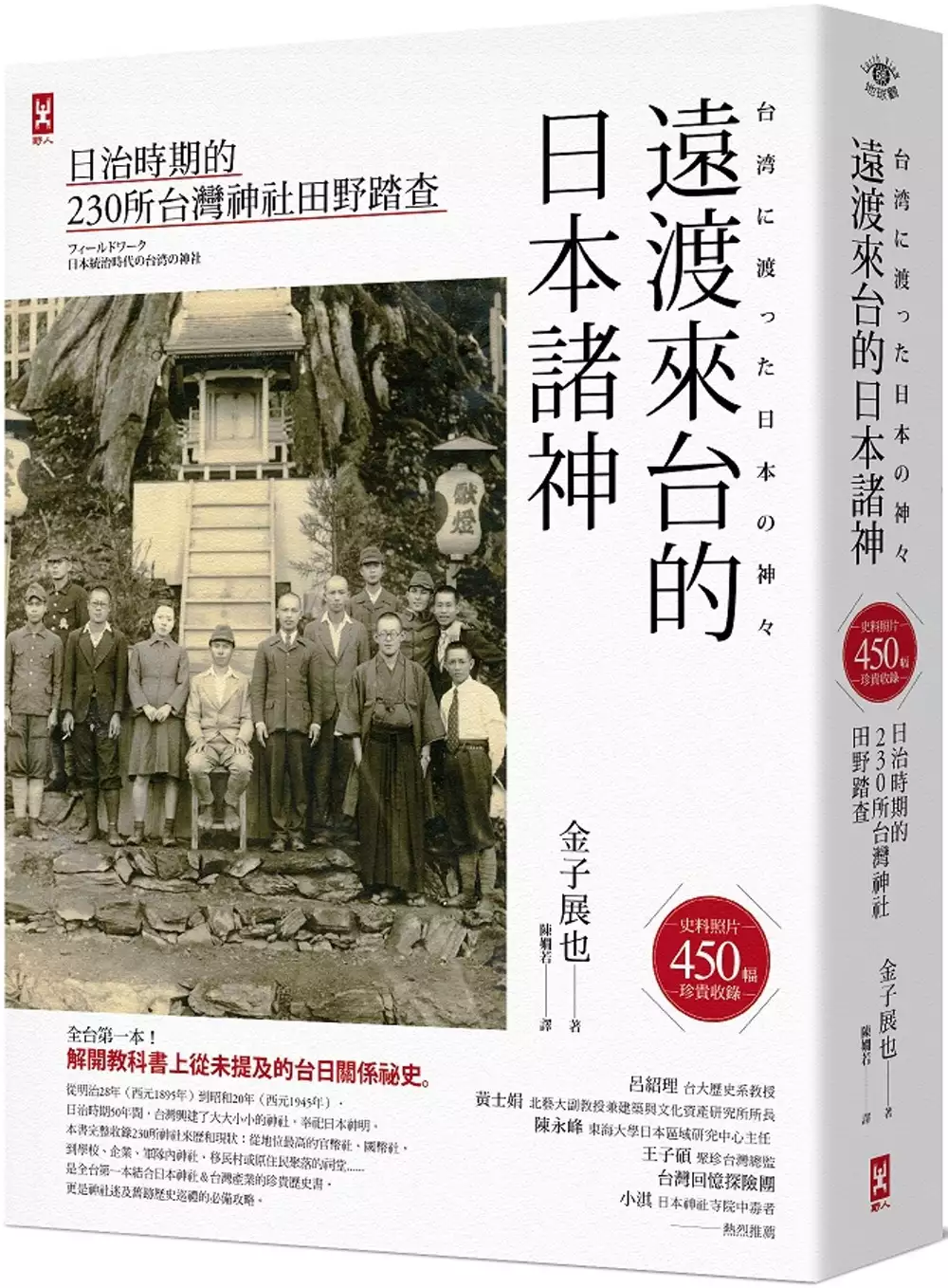

遠渡來台的日本諸神:日治時期的台灣神社田野踏查

為了解決北投福星公園 的問題,作者金子展也 這樣論述:

最強田野調查! 神社VS產業,還原台灣50年近代史。 ★全台第一本,從台灣在地日本神社探究日治歷史的調查記實。 ★450幅史料照片珍貴收錄。 ★耗時15年,查找超過400所,作者親自走訪並考證梳理全台從南到北230所,日治時期建造神社其來歷和現狀。 從明治28年(西元1895年)到昭和20年(西元1945年), 日治時期50年間,台灣興建了大大小小的神社,奉祀日本神明。 本書完整收錄230所神社來歷和現狀:從地位最高的官幣社、國幣社,到學校、企業、軍隊內神社、移民村或原住民聚落的祠堂...... 是全台第一本結合日本神社&台灣產業的珍貴歷史書, 更是

神社迷及舊跡歷史巡禮的必備攻略。 歷史可以從很多角度審視,透過「神社」這樣的宗教設施與思想觀念,引領我們深入了解,台灣日治時期神社與產業和社會所產生密切的關連。 金子展也先生派駐台灣工作後,從2002 年開始愛上台灣神社調查,耗時15 年光陰,從南到北查找超過400 所神社,除了親自走訪考證梳理出230 所神社(其中203所為台灣總督府認定),更蒐羅各時期的歷史文獻、學術論文、報社新聞、風景明信片、老照片⋯⋯一步一步建構並還原當時官營事業中的林業、半官營事業的水力發電、公賣事業的樟腦、酒廠、製鹽,以及民間事業的製糖業與礦業(黃金與煤)等各產業的部分珍貴歷史。 【一定要了解的台

灣神社12問】 (1)到底建造了多少座神社? (2)神社是在什麼樣的社會狀況下,選在什麼地點建設? (3)為什麼許多神社沒有得到總督府認定? (4)為什麼部落神社或企業神社能夠成為總督府的認定神社? (5)供奉的是哪些祭神?有什麼必然性? (6)為什麼台南州斗六郡建設的神社特別多? (7)為什麼原住民部落建造了那麼多神社? (8)戰後如何處理神社?此外,隨著戰爭結束,「御靈代」如何處理了呢? (9)為什麼近年來那麼積極的保存、修復、復原神社? (10)神社社殿何時改作忠烈祠使用?又在何時改建他用? (11)神社是被什麼人拆除,拆除的原因是什麼?

(12)為什麼台灣留下大量的神社遺構和遺物? 名人推薦 ★呂紹理(臺大歷史系教授) ★黄士娟(北藝大副教授兼建築與文化資產研究所所長) ★陳永峰(東海大學日本區域研究中心主任) ★王子碩(聚珍臺灣總監) ★台灣回憶探險團 ★小淇-日本神社寺院中毒者 熱烈推薦

探討大學生地方依附、地方意象及地方認同之關係:以居住時間為調節中介效果

為了解決北投福星公園 的問題,作者楊登順 這樣論述:

本研究目的在探討大學生的地方依附、地方意象及地方認同之差異,並檢視三個研究變項之間的關係,進而探究大學生居住時間的調節中介效果是否存在。作者發展三份研究工具:地方依附量表、地方認同量表與速寫地圖測驗,用來檢驗大學生的地方依附、地方認同及地方意象。預試階段以便利取樣選取236位大學生填答三份研究工具,再以項目分析及探索性因素分析檢驗研究工具的信效度後成為正式研究工具。接著再以叢集抽樣選取361位就讀南部某科技大學通識課程大學生填答正式問卷。所獲得資料經由驗證性因素分析、獨立樣本t檢定、單因子變異數分析、皮爾森相關分析、階層迴歸分析、結構方程模式拔靴法(bootstrap method)以及條件

式PROCESS檢定法分析後,主要發現如下:(一)大學生的「校園依附」與「校園認同」具有性別差異與居住地差異,男大學生(N=156)的校園依附與校園認同顯著高於女大學生(N=205),住校學生(N=142)的校園依附與校園認同顯著低於外宿生(N=219);主修外語大學生的校園意象與校園認同顯著低於主修電資科系學生,本地大學生(N=65)的「城市依附」、「城市意象」及「城市認同」皆顯著高於外地大學生(N=296),住校學生的城市依附、城市意象及城市認同皆顯著低於外宿生,大三及大四學生的城市依附、城市意象及城市認同表現均顯著優於大一及大二學生;(二)大學生的校園依附與校園認同之間具有顯著正相關,而

大學生的城市依附、城市意象及城市認同之間亦有顯著的正相關;(三)「城市意象」對於大學生城市依附與城市認同呈現部分中介效果;(四)居住時間愈久,大學生的「城市依附」會透過「城市意象」間接對「城市認同」具有顯著預測力。本研究針對大學生之地方依附、居住時間、地方意象與地方認同的差異性與相關性進行討論,可作為大學在規劃提升學生的地方依附與地方認同課程與教學之參考。

北投福星公園的網路口碑排行榜

-

#1.台北。北投〡長安公園〡小火車公園。仿造車站的磨石子溜滑梯

台北市〡北投區. 長安公園. 小小的社區公園經過一翻小改造之後,也是能搖身一變成為特色公園. 離新北投火車站非常近的這座長安公園,利用孩子們喜愛的 ... 於 natsuphil.com -

#2.北投士林科技園區 - Wikiwand

北投 士林科技園區(英文:Beitou Shilin Technology Park,BSTP),簡稱北士科,是位於臺灣臺北市北投區南側洲美地區一帶的 ... 福星公園,位於文林北路與承德路口。 於 www.wikiwand.com -

#3.北投親子景點『北投福星公園』尋找侏儸紀冒險遊戲場/仿古代 ...

北投親子景點『北投福星公園』期待已久,在10/1開放了,離家這麼近,怎麼能不去看看,位置在承德路與文林北路交叉口,石牌派出所對面這個公園蠻大的, ... 於 vreranda.pixnet.net -

#4.淡水免費景點|淡水頂田寮路風鈴木盛開|把握春日盛開時光 ...

目前全台最多風鈴木金色隧道的位置有12個主線適合觀賞黃花風林木的金色隧道,分別為:新北八里愛維養護中心、台北植物園、台中廍子公園、台中豐富 ... 於 stancy.tw -

#5.北投親子景點 福星公園 2021年新開幕恐龍主題共融式公園 ...

這次要介紹的親子景點位於北投區承德路與文林北路口交接的福星公園福星公園是今年2021年新建的共融式公園,遊戲場還是以侏羅紀恐龍為主題公園內除了各種遊具之外還有 ... 於 pig3558408.pixnet.net -

#6.福星公園的實價登入和評價,YOUTUBE、591和都這樣回答

福星公園 在【福星公園】北投恐龍主題遊戲場親子景點公園- YouTube 的評價; 福星公園在台中市西屯區福星公園中古屋、新屋共有57筆房屋出售中的評價; 福星公園在福星 ... 於 realestate.mediatagtw.com -

#7.福星公園 - 臺北市北投區文林國民小學附設幼兒園

藍天班活動照片 臺北市北投區文林國民小學附設幼兒園/藍天班活動照片, 返回相簿列表 返回網站. 福星公園(57). 福星公園. Copyright © 2007 台北市北投區文林國小. 於 www.wles.tp.edu.tw -

#8.尋找侏儸紀火山遊戲場福星公園全新冒險體驗 - 奇摩新聞

記者吳靈芬/台北報導北投士林科技園區內面積最大的公園─福星公園,裡面有最受孩童歡迎的侏儸紀火山遊戲場,融入了[…] 於 tw.stock.yahoo.com -

#9.【福星公園】北投親子景點共融式遊戲場.停車場

【福星公園】位於承德路和文林北路交叉口,. 屬於全新的特色公園,. 北較特別的是公園裡有一座北投賴氏祖厝,. 目前正在整修中, ... 於 taiwantour.info -

#10.323地震重創花蓮南區多起公共建築徐榛蔚要求列管處理 - 新頭條

富北國中周邊道路龜裂嚴重,縣長徐榛蔚(右二)要求馬上列案處理。(圖/縣政府提供) ... 花蓮太平洋燈會1月26日幸福登場福星高照主燈亮麗打頭陣 ... 於 www.thehubnews.net -

#11.台版「富良野」爆紅!秘境北投小山城「少帥禪園」網美拍照 ...

北投 、陽明山是台北人的世外桃源,特別是捷運可到的北投、新北投, ... 北投景點推薦,一日遊吃北投美食,逛北投社三層崎公園,台版「富良野」爆紅! 於 woment.com.tw -

#12.士林科技園區公園規劃案里長控承包商騙人 - 自由時報

昨日都市設計審議委員會審理「北投士林科技園區公園綠地新建工程」案, ... 北投區福星里長蔡柳池說,該公園位於文林北路、文林北路221巷、承德路交叉 ... 於 news.ltn.com.tw -

#13.台北免費親子景點 北投福星公園 尋找侏儸紀、冒險恐龍島 ...

全台的公園越來越有趣,疫情後雙北有好幾座特色遊戲場啟用,家裡有喜歡侏儸紀、恐龍迷孩子一定要來北投【福星公園】,以冒險恐龍島為主題的特色遊戲場 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#14.將捷朗闊- 台北市北投區 - 信義房屋

台北市北投區將捷朗闊房價/價格/實價登錄查詢,近期每坪成交價格69.4起, ... SRC耐震鋼骨鋼筋混凝土抗震、面福星公園第一排、近北投士北科學園區,正面視野遼闊,俯看 ... 於 www.sinyi.com.tw -

#15.萬華區

北投 251 福星(公1). 32657 施工中. 27. 北投. 45 前山一號公園. 29330 1974. 71. 北投252 洲美蜆仔港公園(公5). 31071 2014. 28. 北投. 47 泉源47公園. 11474 1995. 於 parks.taipei -

#16.逢甲福星公園辦公室 - 大腳印房地資訊網

屋況佳,有隔董事長辦公室、廚房、男、女各一間化妝室 視野佳,窗台看整個福星公園樹海。 精華地段,正福星公園對面,全家、7-11、家樂福、櫻花黃昏市場,採買方便生活 ... 於 www.dajiaoyin.tw -

#17.連假親子HAPPY GO! 北市公園兒童遊戲場熱搜 - 臺北旅遊網

公園處處長黃淑如表示,為了讓孩子不再侷限遊戲方式、在遊戲中學習包容與 ... 士林區的福星公園以呼應北投陽明山之活火山地質景觀,以火山、侏儸紀、 ... 於 www.travel.taipei -

#18.亞麗璞石面對北投福星公園 - 蘋果日報

【柯玥寧╱台北報導】預售案「亞麗璞石」位於台北市北投區石牌生活圈,鄰近自強市場與學區石牌國中,步行可達雙公園與雙捷運站,生活機能完備, ... 於 tw.appledaily.com -

#19.北投公園大廈 - 樂居

樂居提供:北投公園大廈總戶數118戶,屋齡43年,共有44筆成交資料,3戶在二手市場銷售中。歡迎諮詢達人. 於 www.leju.com.tw -

#20.北投福星宮

電梯甲五類; 地區台北市北投區; 劉序剛; taipei; 049-2983554 南投; 西山福德正神祠; 6億今領獎30歲新北女:沒有要辭職; 公司狀況; 三義鄉. 福星宮 ... 於 delta-fox-fox.ch -

#21.台北恐龍公園|北投福星公園,侏儸紀恐龍遊戲場 - 寶寶溫旅行 ...

台北恐龍公園|北投福星公園,侏儸紀恐龍遊戲場、火山溜滑梯、溜索免費玩 ; 北投福星公園 ; 位置: 台北市北投區文林北路296號(石牌派出所對面) (Google地圖 ... 於 bobowin.blog -

#22.【台北市】奇岩一二三號公園-公館公園O型 - 健行筆記

今天造訪隱身北投奇岩重劃區內的4個生態公園並觀賞落羽松;(奇岩1號公園,奇岩2號公園,奇岩3號公園及公館公園)這幾座公園均緊鄰於北投區三合街二段周圍, ... 於 hiking.biji.co -

#23.北投石牌|最新共融式恐龍主題遊戲場 【北投福星公園】 台北 ...

北投 又多了一個特色共融公園,以【尋找侏儸紀】為主題,遊戲場內隨處可見恐龍圖案、腳印等元素公園占地廣大,遊樂器材多樣多元,跳床、溜索鞦韆、溜滑梯、 ... 於 beeandpanda.pixnet.net -

#24.【台北親子免費景點】北投福星公園‧尋找侏儸紀兒童遊戲場 ...

台北遛小孩好所在再加一!快帶著大小朋友一起來北投福星公園「尋找侏儸紀兒童遊戲場」,公園內設有6大種類遊戲設施,除了有適合大朋友攀爬的恐龍 ... 於 jerrylu817.pixnet.net -

#25.【北投親子特色公園】福星公園侏儸紀恐龍遊戲場

北投福星公園 變成超級好玩的恐龍公園了! 每次開車經過都看到好多小朋友玩得好開心, 趁著平日天氣好, 趕快帶上恩熙去放電! 原以為這個公園是比較適合大 ... 於 nctwins.pixnet.net -

#26.【路易莎咖啡-福星公園】兼職人員 - 1111人力銀行

台中市西屯區工作職缺|【路易莎咖啡-福星公園】兼職人員|路易莎職人咖啡股份有限公司|時薪168元|2022/03/25|找工作、求職、兼職、短期打工、實習,就上1111人力 ... 於 www.1111.com.tw -

#27.北投福星公園的文章和評論 - 痞客邦

來看痞客邦超過8 則關於北投福星公園的文章討論內容: 沙拉的北投親子景點『北投福星公園』尋找侏儸紀冒險遊戲場/仿古代沈船區北投之家的【台北半日遊】北投福星公園-6 ... 於 www.pixnet.net -

#28.最狂恐龍公園【北投福星公園-尋找侏羅紀兒童遊戲場】攀爬 ...

Oct 03. 2021 09:00. 置頂 ❤最狂恐龍公園【北投福星公園-尋找侏羅紀兒童遊戲場】攀爬恐龍化石、火山溜滑梯、叢林攀爬探險、沈船沙坑、刺激溜索-台北親子景點/特色公園 ... 於 happymommy.pixnet.net -

#29.尋找侏儸紀火山遊戲場福星公園全新冒險體驗 - 中華日報

記者吳靈芬/台北報導北投士林科技園區內面積最大的公園─福星公園,裡面有最受孩童歡迎的侏儸紀火山遊戲場,融入了火山、恐龍歷險,包括有恐龍化石、 ... 於 www.cdns.com.tw -

#30.北投福星公園-尋找侏儸紀兒童遊戲場(特色遊戲場) - 台北

福星公園 是北投在2021/10/01新完工的公園,佔地超過3公頃,分為綠地花園、陽光草坪活動區、文化地景區、兒童遊戲場等,預定2期工程,目前第一期已完工 ... 於 www.abic.com.tw -

#32.福星公園台北市房屋。買屋、購屋、買房子 - 永慶房屋

最新台北市房屋。最新更新時間:2022/3/5。台北市福星公園房屋,全部29件,新進物件2件,最新降價3件。買屋、購屋、買房子、找房屋、實價登錄首選永慶房仲網, ... 於 buy.yungching.com.tw -

#33.台北市福星公園的房子| 好房網買屋-吳淡如推薦

好房網搜出福星公園的房子,全部65件,新上7件,降價6件,實境找房10件。查實價登錄、看附近商圏生活機能,資訊充足好比較| 好房網買屋-吳淡如推薦. 於 buy.housefun.com.tw -

#34.玩生活l台北北投石牌公園/吊掛式滑軌無障礙遊具 - 媽咪拜

地址:台北市北投區石牌路一段39巷這裡屬於社區性的公園,但是整個很大耶!不只有遊戲區還有溜冰場,公園也能看到好多大樹,很適合在樹下乘涼聊天公園滿 ... 於 mamibuy.com.tw -

#35.【台北福星公園附近住宿】人氣飯店優惠推薦訂房 - Trip.com

使用Trip.com 查看台北福星公園住宿及附近住宿飯店推薦真實用戶評論及飯店評分, ... 交通便捷緊鄰捷運西門站,至東區、市政府、世貿中心、郊區至士林、北投、淡水、 ... 於 tc.trip.com -

#36.帥氣兄弟-鏞濂樂悠遊 - Instagram

疫情之後就沒帶孩子在外外食孩子考完試後一直說想. 北投TOP15熱門景點IG網紅拍照必去景點北投景點 . #最新的兒童公園北投新公園福星公園,是台北市最新. 於 instagram.com -

#37.林佳龍:福星公園遊具獲好評再推二期周邊環境工程

台中市政府推動43座老舊公園改善,朝親子共融式公園方向規畫,目前已完成14座,其中,西屯區福星公園規畫甜筒冰淇淋磨石子溜滑梯、盪鞦韆、沙坑, ... 於 www.chinatimes.com -

#38.新北市有非公用不動產標租| 區域情報 - MyGoNews

新北市政府財政局於2022年3月24日(星期四)起公告標租台北市北投區、新北市新 ... 標號1--土地位於北投區紗帽路102-2號與北投分局公園派出所之間(紗帽 ... 於 www.mygonews.com -

#39.【台中親子景點】西屯逢甲福星公園|台中特色公園~超萌 ...

【福星公園】佔地5000多坪,歷史悠久年齡將近30歲, 2018年公園內改建了全新的特色遊戲場,成了小朋友的快樂天堂, 【福星公園】一旁是台中市立圖書 ... 於 snoopyblog.com -

#40.怎樣搭巴士或地鐵去萬華區的福星公園? - Moovit

在萬華區, 怎樣搭公共交通去福星公園. 以下公共交通線路會停靠福星公園附近 ... 出發于水美溫泉會館Sweetme Hotspring Resort, 北投區. 於 moovitapp.com -

#41.福星公園租屋資訊- MixRent|2022年3月最新出租物件推薦

設有公用脫水機與投幣式洗衣機。 配有垃圾子母車,可隨時丟垃圾,不需等垃圾車。 鄰近 福星 公園 、近逢甲大學 ... 於 tw.mixrent.com -

#42.循著三趾腳印,登上冒險恐龍島~台北福星公園- 景點- 親子旅遊

全台的公園越來越有趣,疫情後雙北有好幾座特色遊戲場啟用,家裡有喜歡侏儸紀、恐龍迷孩子一定要來北投【福星公園】,以冒險恐龍島為主題的特色遊戲 ... 於 www.kidsplay.com.tw -

#43.【台北景點】福星公園:到冒險恐龍島放電攀岩、玩沙坑

這次要介紹的親子景點「福星公園」是今年2021年新建的共融式公園,遊戲場是以侏羅紀恐龍為主題! ... 地址:台北市北投區承德路與文林路交會路口. 於 www.parenting.com.tw -

#44.【北投特色公園】北投福星公園恐龍共融公園遊戲場~火山滑梯 ...

台北北投特色公園福星公園變身恐龍公園! · 【公車】 · 搭乘218、277、302、308、821、864在「石牌站」下車。 · 【捷運】 · 搭乘捷運淡水線在石牌站下車,由2 ... 於 yoyoman822.pixnet.net -

#45.臺北市公廁位置

Name description/名稱 tessellate extrude visib... 42551191 公廁坐落:中山公園4號 公廁坐落:中山公園4號 ‑1 0 ‑1 42551192 公廁坐落:國立中正文化中心 公廁坐落:國立中正文化中心 ‑1 0 ‑1 42551193 公廁坐落:中正第二分局 公廁坐落:中正第二分局 ‑1 0 ‑1 於 sheethub.com -

#46.石牌福星宮-Fuhsing Temple, Shipai

2014年整修主殿屋瓦、金紙部,及增擴文昌殿、太歲殿,於同年完工安座,此時本宮已煥然一新,成為石牌地區的新地標。 石牌福星宮台北市北投區石牌自強街5巷22號電話:02 ... 於 todigon.org.tw -

#47.228連假親子HAPPY GO! 北市公園兒童遊戲場熱搜 - 瞰傳媒

公園處表示,110年更新完成的共融兒童遊戲場中,大安區的大安森林公園 ... 士林區的福星公園以呼應北投陽明山之活火山地質景觀,以火山、侏儸紀、冒險 ... 於 www.topnewsmedia.com.tw -

#48.大型冰淇淋佔據台中福星公園!大人小孩都朝聖特色溜滑梯

文/Sharelife分享生活台中市西屯區福星公園日前進行遊戲設施改善,打造了一座粉紅色冰淇淋球甜筒 ... 北投「復興公園泡腳池」19日才開想泡腳到這2處. 於 www.xuehua.tw -

#50.台北景點》福星公園.恐龍主題的共融式公園 - 青青小熊*旅遊 ...

台北親子景點推薦,來福星公園走走吧!不用花大錢坐飛機出國玩,在台北市北投區的『福星公園』裡,也有恐龍主題的共融式公園,讓小朋友好像置身在侏羅 ... 於 yoke918.com -

#51.搶當ELLA鄰居?法人砸2.3億內湖超豪宅又見交易! - 三立新聞

3 天前 — 福星社宅上梁255戶最俗1萬3起 · 你倒我租!疫情迫「店面換血」進行式 ... 十大房價暴衝區竹北1年漲4成奪冠 ... 台灣蔦屋選冊社區北投最美私讀寓所. 於 www.setn.com -

#52.北投福星宮 - Pedro Alonso Fotografía

座標121.5123429 , 25.1102929; 121°30'44.43" , 25°6'37. 網址前往. 照片開啟google街景. 二二八公園福德宮光華寺南福宮寶藏巖財團法人台北市十普寺財團 ... 於 pedroalonsofotografia.es -

#53.共融式遊戲場-福星公園(公1公園) - 臺北市政府教育局

遊戲場設計為呼應北投陽明山之活火山地質景觀,以火山、侏儸紀、冒險故事為主題,遊具設施圍繞遊戲區內既有大樹,並與周邊起伏地勢連結,打造適合各年齡層孩童玩耍的 ... 於 www.doe.gov.taipei -

#54.台北親子景點|遛小孩放電之旅-台北博物館、動物園 - 好好玩 ...

北投福星公園 也被叫做「恐龍公園」,整個公園宛如侏羅紀公園場景,各項遊樂設施都結合了孩子們最愛的恐龍元素,綠色的地板上有大大的恐龍腳印、攀爬區做成了恐龍化石和 ... 於 www.welcometw.com -

#55.福星公園台中景點玩全台灣旅遊網

位於西屯區弘仁路與上石北三巷交界的福星公園,興建於民國81年,佔地約5692坪,園內整潔乾淨,環境清幽,閒暇時餘來這走走是不錯的選擇。 ... 開車:從中港交流道下高速公路 ... 於 okgo.tw -

#56.臺北市公園場地使用費及保證金收費基準表

1, 中山區, 林森公園, 林森公園服務中心會議室, 2541-4933, 圓山公園 ... 22, 士林區北投區, 2861-6533, 陽明山公園 ... 24, 萬華區, 福星公園, 公園硬鋪面. (600m 2 ). 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#58.尋找侏儸紀火山遊戲場福星公園全新冒險體驗原地44株喬木全 ...

台灣新聞雲/編輯整理臺北市長柯文哲於110年12月17日視察福星公園,園內北投賴式祖厝預計111年6月完工,... 於 886.news -

#59.北投福星公園,恐龍公園遊戲場,有溜索、彈跳床、溜滑梯、攀爬網

台北,北投福星公園(北投恐龍公園) 【北投福星公園】有人說是【北投恐龍公園】 是剛開幕的親子遊戲場,有溜索、彈跳床、溜滑梯、攀爬網、沈船、沙坑、 ... 於 may1215may.pixnet.net -

#60.台北親子景點》北投福星公園,侏儸紀恐龍遊戲場 - 可大王愛旅行

台北最新親子公園,「北投福星公園」以尋找侏儸紀及冒險恐龍島為主題,遊具包含溜索、考古挖沙區、恐龍攀爬架、仿古代沈船、火山熔岩地景、共融式 ... 於 myjourney.tw -

#61.台北士林區福星公園。捷運明德站、石牌站-侏儸紀恐龍島遊戲場

福星公園 地址地址:112台北市北投區文林北路296號(台北市北投區承德路與文林路交會路口) 福星公園交通公車:抵達捷運劍潭站,轉乘218、266、277至石牌 ... 於 ppsmovie.pixnet.net -

#62.北投恐龍公園》北投福星公園,免費玩侏羅紀恐龍主題特色公園

台北又有新的親子景點囉,位於北投的「北投福星公園」開放囉!北投福星公園全新改版成成侏羅紀恐龍主題特色公園,分為八大主題區,公園裡有超刺激的滑 ... 於 fupo.tw -

#63.公共運輸縫隙掃描決策支援系統應用健保及學籍資料之研究

... 市七堵區富民里臺北市萬華區新起里霈臺北市萬華區福星里 4 基隆市七堵區富民里 ... 里基隆市仁愛區和明里臺北市文山區基隆市仁愛區和明里臺北市北投區基隆市仁愛區 ... 於 books.google.com.tw -

#64.228連假親子何處去? 「共融遊戲場」引熱搜 - beanfun!

110年更新完成的共融兒童遊戲場中,大安區的大安森林公園以「森林狂想曲」為設計 ... 士林區的福星公園以呼應北投陽明山之活火山地質景觀,以火山、侏儸紀、冒險故事 ... 於 beanfun.com -

#65.【台北半日遊】北投福星公園-6大主題特色好玩公園|北投之家 ...

北投 新公園福星公園,是北投最新的兒童公園,適合台北半日遊0-12歲的國小小朋友玩樂。遊樂設施有訓練小孩的平衡攀爬區、孩子最愛海盜系列的海盜船、 ... 於 a0939878628.pixnet.net -

#66.臺北市-北投區-B43景觀首選朗闊11樓坡車|GoGoFun

... 最愛、展望士北科發展生活機能佳、近新開恐龍福星公園近捷運R19石牌562公尺近公園福星公園近學校市立石牌國小450公尺近超市家樂福北投致遠一店400 ... 於 www.gogofun168.com -

#67.與「【路易莎咖啡-福星公園門市】早班-兼職人員」相似的工作

待遇優渥]保障年薪14個月+目標分紅獎金,認證後月薪上看34K,簽約留任再領獎金NT$11000 [優渥假期]隔週享三天以上假期,豐富家庭生活規劃[輕鬆通勤]中彰投地區享 ... 於 www.104.com.tw -

#68.2022凱斯大班戶外教學之福星公園-2

遊戲場設計為呼應北投陽明山之活火山地質景觀,以火山、侏儸紀、冒險故事為主題,設施圍繞遊戲區內既有大樹,並與周邊起伏地勢連結,打造適合各年齡層孩童玩耍的自然遊戲 ... 於 www.catsschool.com.tw -

#69.全台北最美巷子北投耶誕巷、福興耶誕公園浪漫過節 - 聯合報

每年到了耶誕節,各大百貨或街道以各種璀璨燈飾裝飾,讓耶誕氣息更為濃厚。但不一定要在市區人擠人,身處巷弄中,也能見到繽紛燈... 於 udn.com -

#70.門市據點| 傑昇通信~挑戰手機市場最低價~iPhone空機破盤供應

傑昇通信主導覽 · 萬華西園店 · 萬華萬大店 · 台北重慶店 · 台北延平店 · 台北社子店 · 北投中和店 · 台北信義店. 於 www.jyes.com.tw -

#71.北投親子景點》福星公園。北投恐龍公園、傾斜沈船、彈跳床

福星公園位於北投的承德路與文林北路的交會點,是一個剛完工不久的公園,就連google map上面搜尋「北投福星公園」都還找不到這個點。建議大家可以用以下 ... 於 projecteaglet.com -

#72.預計至107年底臺北市已開闢878處公園等公共設施用地

399 福星公園. 1332 2001 ... 北投. 2. 北投二號公園. 12480 1974. 46. 北投. 200 聖景一號公園. 247 1993. 3. 北投. 3. 復興公園. 26356 1978. 47. 北投. 於 www.flowers.taipei -

#73.台北士林區福星公園。捷運明德站、石牌站-侏儸紀恐龍島遊戲場

福星公園 地址地址:112台北市北投區文林北路296號(台北市北投區承德路與文林路交會路口) 福星公園交通公車:抵達捷運劍潭站,轉乘218、266、277至石牌 ... 於 fgblog.fashionguide.com.tw -

#74.福星公園+跑步 - 阿摩線上測驗

台中逢甲找女人line:ay5520逢甲按摩民宿找服務#台中叫小姐#台中福星路找服務$3K外 ... 連續五天於北投公園、新北投捷運站、北投七星公園等處舉行,今年必看重點於引進 ... 於 yamol.tw -

#75.石牌捷運站SRC鋼骨,景觀4房+2車-台北市房屋出售 - 591售屋

591售屋網為您提供台北市中古屋出售,台北市北投區302號房屋出售,❤石牌捷運站SRC ... 稀有高樓層,景觀保值戶,面對9,900坪福星公園第一排,擁抱55公頃綠海,三面 ... 於 sale.591.com.tw -

#76.[PMGO] 台中小北投-福星公園河堤- PokeMon - 寶可夢| PTT遊戲區

[PMGO] 台中小北投-福星公園河堤. 看板 Pokemon. 作者 wei82519. 時間 2016-08-19 00 ... 於 pttgame.com -

#77.福星公園親子餐廳

海洋館資訊的人也對福星公園親子餐廳感到興趣,以下是UMI 親子餐廳。海洋館的靠北餐廳情報,2017年1月13日— 【台中西屯】歐絢唯兒親子友善餐廳Ocean World Kitchen-球 ... 於 needmorefood.com -

#78.國旅券可用業者查詢

序號 商店名稱 合作業者刊登電話 付款方式 1 北泰國際旅行社 02‑27951687 現金,五倍券,信用卡,電子支付 2 童趣Hi Kids民宿 03‑8662251 現金,五倍券 3 朗舍行館 04‑37062680 現金,五倍券,信用卡 於 1000.taiwan.net.tw -

#79.2015年耶誕節系列活動- 台北市北投吉慶、福興、榮總

自從幾年前由台北市北投區吉慶里由居民主動發起的耶誕巷佈置活動後,此耶 ... 非常高,跟小小的福星公園比起來,耶誕樹特別的顯眼,遠遠的就能看見! 於 shotrip.com -

#80.【台中夜市】十大必逛精選!營業時間、必吃美食總整理!

台中市西屯區文華路、福星路 ... 的雜貨和服飾攤位,周邊景點則有台中舊火車站、宮原眼科、台中公園等。 ... 這篇北投溫泉攻略,幫你解決所有疑問! 於 www.klook.com -

#81.北投士林科技園區- 维基百科,自由的百科全书

北投 士林科技園區(英文:Beitou Shilin Technology Park,BSTP),簡稱北士科,是位於臺灣臺北市 ... 福星公園,位於文林北路與承德路口。 洲美公園,位於福美路南側, ... 於 zh.wikipedia.org -

#82.走春賞景好去處北投3公園給你滿滿的芬多精 - 風傳媒

喜愛親山、近水、腳程不錯的遊客有福了,這次要介紹擁抱自然、賞溪水、觀生態及登山的好去處給大家。北投東華、奇岩、崇仰公園順山形、沿綠水,自然純樸特色天成,景緻 ... 於 www.storm.mg