南湖大山費用的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王士豪寫的 瘋高山:登山狂醫師私房安全攻略&高山紀行大公開,讓大人小孩都能放心入山 和鄭伯壎的 華人領導的十堂必修課都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【四天三夜】一生必來朝聖的帝王之座-南湖大山|精緻迷你團也說明:南湖大山 ,山形壯闊穩重,神似帝王寶座,具有王者的風範,是台灣最美麗的珍奇秘境之一! ... 費用涵蓋. 專業嚮導(嚮導團員比=1:4); 入山入園證; 200 萬旅遊平安險 ...

這兩本書分別來自天下生活 和五南所出版 。

元智大學 藝術管理研究所 謝慧中所指導 尹怡曄的 798跨國畫廊之經營模式研究 (2008),提出南湖大山費用關鍵因素是什麼,來自於798藝術區、跨國畫廊、中國當代藝術市場、聚集經濟、藝術行銷策略。

最後網站山友必看!台灣九間山屋地形、水源、供餐、自煮條件比較 - 太報則補充:各大山屋補給難易度比較:成功、天池<九九<排雲<三六九<雲稜、嘉明湖、檜谷<<南湖圈谷. 近日排雲山莊餐點一再被討論,網路上爭論不斷。

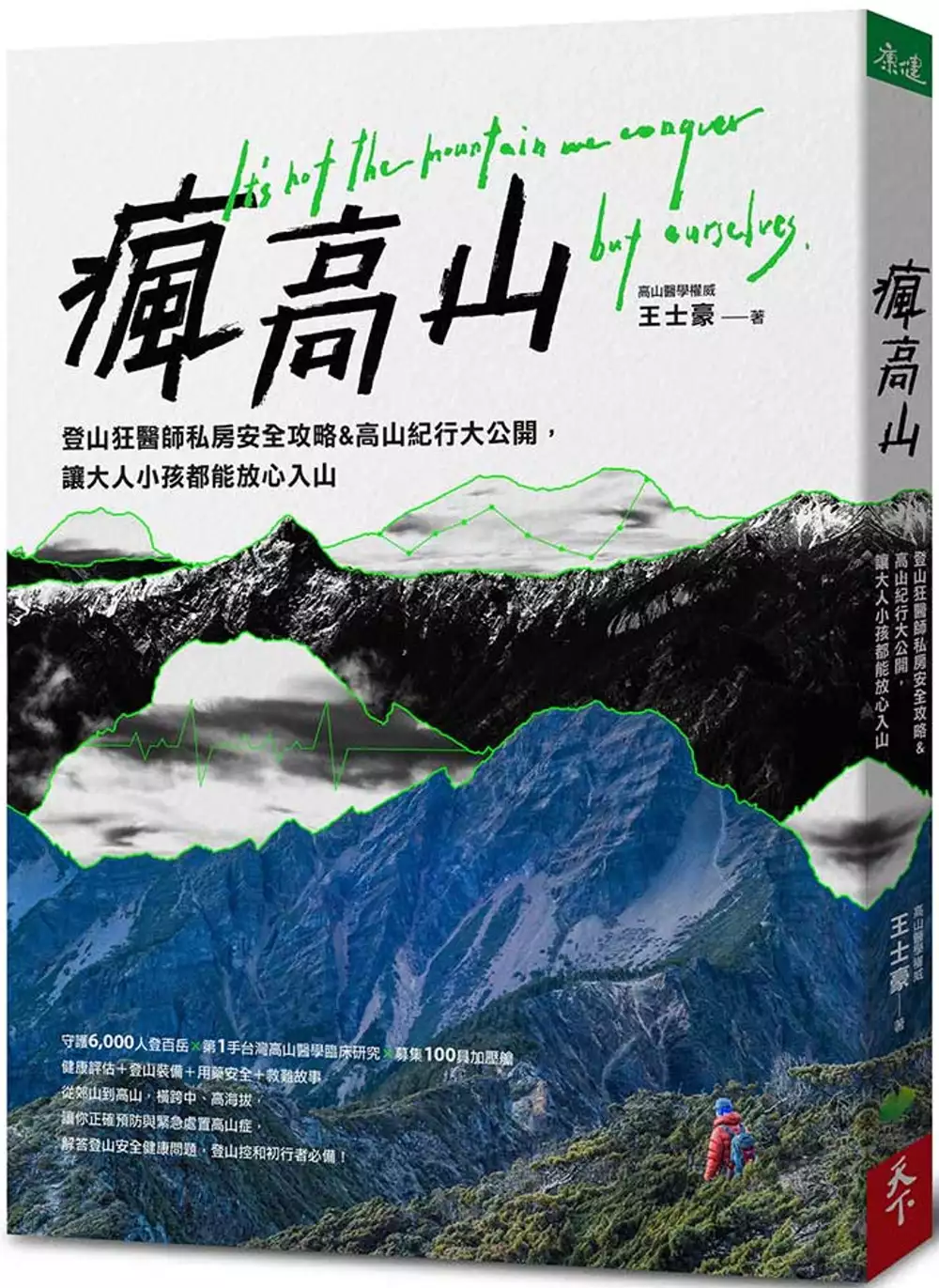

瘋高山:登山狂醫師私房安全攻略&高山紀行大公開,讓大人小孩都能放心入山

為了解決南湖大山費用 的問題,作者王士豪 這樣論述:

爬山,從不是為了要攻頂 而是要安全回家 ▲△▲ 台灣高山醫學權威 ▲△▲ ──────王士豪────── 守護6,000人登百岳╳第1手台灣高山醫學臨床研究╳募集100具加壓艙 健康評估+登山裝備+用藥安全+救難故事 從郊山到高山,橫跨中、高海拔, 讓你正確預防與緊急處置高山症, 解答登山安全健康問題,登山控和初行者必備! 他,從醫學系「魯蛇」,搖身成為兼顧工作與興趣的「斜槓醫師」~ 因為熱愛爬山,乾脆走進高山,研究嚴酷環境對人體的健康影響~ ▌遠征終極天險K2峰的登山家呂忠翰、張元植歷年攀登八千米巨峰的醫療顧問及遠距醫療諮

詢。 ▌藝人賈永婕夫婦登上聖母峰基地營的強力醫療後援。 ▌用專業守護全台人數最多(累積超過6,000人)、海拔最高的學童登山圓夢活動。 ▌募集100具高地急救任意門「加壓艙」,送上29個台灣高山山屋、10個高海拔旅遊據點、32個空勤、消防及民間搜救隊等,建立台灣「高山症防護網」。 一名把台灣高山當「噪咖」跑的醫學生,一爬超過20年,擔任急診醫師時,一頭栽進高山醫學研究,變賣祖產到美國進修。他跟許多山友一樣,血液中流著冒險因子,曾為了研究,連續12個月上玉山。登山圈都笑稱爬奇萊東稜3次以上的是瘋子,他不但去了3次(不包含首次受困),還從中體悟一生職志:「冒險是個人和國家進步的動

力,但安全的冒險,就是要在細節做好準備!」 △▲::高山症可零死亡,眾志成城建立「高山症防護網」::△▲ 台灣高山症發生率36%,幾乎每三名登山客就有一人發生,初期症狀常被誤認為感冒,因此容易錯過黃金救治時期。 「如果,嚴重高山症病患無法下降到低海拔,那我們就把低海拔的環境帶到病患身邊。」王士豪因此召集志同道合的愛山人士,成立「台灣野外地區緊急救護協會」,一起和山友把加壓艙送上台灣29座超過2,500公尺的高山山屋,希望達到「台灣高山症零死亡」的目標。 王士豪因愛山而扭轉行醫生涯,他集結多年登山、行醫、領隊的經驗,提供最實用、最具參考價值的登山知識,無論是初行者或登山老手

,都可輕鬆登小山,安全爬百岳! △▲::20年前被海鷗直升機救下山,20年後再搭海鷗送加壓艙助人::△▲ 1999年王士豪為醫學系學生時,登奇萊東稜受困,有驚無險被海鷗直升機救援下山,父親告訴他:「你這條命是國家救的,以後要做點事來回報。」因著如此救命之緣,讓他不顧一切投入高山症的醫學研究領域,十年前又進一步開始「兒童高海拔醫學研究」。 他雖笑稱自己「主修爬山,副修醫學」,卻安全守護超過6,000人登上百岳,帶領一屆屆康橋國小畢業生,登高山領取他們邁向轉大人的第一張畢業證書。他也是遠征K2峰的登山家呂忠翰、張元植,以及藝人賈永婕夫婦勇登聖母峰基地營的健康醫療諮詢醫師,從體能、用

藥、行程、身體緊急狀況,出發前後皆密切即時給予建議。 ▲△▲登山痛點一本有解▲△▲ ◎小孩氣喘、老人慢性病可以上山嗎? ◎服用威而鋼治療高山症正確嗎? ◎如何穿對衣服防失溫?登山用品怎麼選? ◎萬一同時發生失溫和高山症,哪個優先處理? ◎加壓艙可以拯救失溫嗎? ◎紅景天可以預防高山症? ◎糧食吃完,可以食用山上的野生植物嗎? ◎山上的紅衣小女孩和魔神仔是怎麼回事? 名人推薦 >//◤各界狂熱推薦◢// 王迦嵐(健行筆記總監) 呂忠翰(全人中學教師/登山家) 李萬吉(康軒文教事業/康橋國際學校董事長) 林先和(台灣大學公衛學院教

授) 林書煒(POP Radio 電台台長/主持人) 宥勝(演員/夢想實踐者) 張元植(專業嚮導/登山家) 許銘欽(康橋國際學校青山校區校長) 陳彥博(極地超級馬拉松運動員) 陳諭正(醫美診所院長/前林口長庚醫院急診主治醫師) 曾馨瑩(永齡基金會創辦人夫人) 楊世泰&戴翊庭(《山知道》、《步知道》作者) 楊湘文(導演) 賈永婕(CH Wedding總經理) 魏智偉(醫師/急診鋼鐵人Dr.魏) (以上依姓名筆劃排序)

798跨國畫廊之經營模式研究

為了解決南湖大山費用 的問題,作者尹怡曄 這樣論述:

近年來,國際藝術品市場掀起對中國當代藝術的關注,其中跨國畫廊為中國當代藝術發展的重要推手。跨國畫廊在二○○二年首次入駐北京798藝術區,自此北京798藝術區成為中國重要的跨國畫廊群聚之處,原因在於798藝術區不僅是北京的新地標,亦是中國當代藝術發展的重要據點,其不論在當代藝術發展意義、畫廊規模及數量皆最具代表與重要性。對於中國當代藝術市場而言,跨國畫廊是使其第一市場完善的重要角色。擁有多年經驗的跨國畫廊在藝術家代理制度、經營模式及藏家服務上皆使中國市場煥然一新且更具國際平台的條件。然而中國當代藝術市場環境,與西方截然不同,跨國畫廊必需採取不同的經營策略以因應變化迅速的中國市場,故本研究將藉由

分析跨國畫廊在中國的藝術家選擇方式、訂價策略、行銷模式及其優勢與困境以了解其經營模式與中國藝術市場的關係,同時透過對聚集經濟理論與798藝術區關係的探討,使跨國畫廊在地點的選擇與評估上,能有依據的指標及評估的方向並促使跨國畫廊更清楚掌握自我之優勢以發揮其影響,並在中國永續發展。

華人領導的十堂必修課

為了解決南湖大山費用 的問題,作者鄭伯壎 這樣論述:

本書是作者對其過去數十年來之領導研究的總結,並以科普的語言將領導的內涵與精神傳達給大眾理解。書中首先指出,一般人往往誤以為領導就是指領導人,但實際上並非如此。領導其實是領導者、部屬及其所處情境的互動歷程與動態系統,所以至少涉及了領導者、部屬及情境等三大因素。同時,由於文化是一個顯著而重要的環境脈絡,因此往往會影響整個領導系統的面貌,不同文化下的理想領導人,以及有效的領導風格常常是有所差異的。 在文化型塑領導的論點上,本書詳述了華人文化情境下的種種領導風格,包括家長式領導、差序式領導、威權領導、仁慈領導、德行領導、謙遜領導,以及神聖領導等等,一方面舖陳其文化來源與內涵,一方面則討論

其與領導效能的關係,而可對華人領導有一個通盤的理解。最後,則詳述這些領導風格是如何被發現與提出的,其實際作法為何,並指出本地研究者要如何透過本土題材的探討,來對國際學術社群作出貢獻,且引領風騷。 由於本書各章的書寫都是以一個案例開頭,引出問題所在,再詳細剖析領導的實質意涵,以及利弊得失,因而論述不但鞭闢入裡,足以引人入勝,而且亦極具實用價值。 作者簡介 鄭伯壎 現任國立臺灣大學心理學系終身特聘教授,兼心理學系系主任暨研究所所長,以及英文學術期刊Management and Organization Review的資深主編;曾任臺灣心理學會理事長、國科會心理學門召集人,

亦曾擔任英國劍橋大學(University of Cambridge)管理學院與法國歐洲管理學院(INSEAD)訪問教授,以及一些重要中英文期刊主編。 他在國立臺灣大學心理學系暨研究所取得學士(1975)、碩士(1977)及博士(1985)學位,並於美國加州大學柏克萊分校(University of California, Berkeley)工業關係研究所進行博士後研究。他的主要專長為組織行為、工商心理學、及華人組織與管理,尤其著重在領導統御、組織文化及工作態度上。發表中英文期刊論文百餘篇,撰寫與主編專書及專章四十餘種。 其主要出版的書籍包括:《海峽兩岸管理系列叢書》(四冊)(遠流

,1998)、《組織文化:員工層次的分析》(遠流,2001)、《華人領導:理論與實際》(桂冠,2005)、《家長式領導:模式與證據》(華泰,2006)、《華人組織行為》(華泰,2006)、《The silicon dragon: High-tech industry in Taiwan》(Edward Elgar, 2006)、《矽龍:臺灣半導體產業的傳奇》(華泰,2007)、《組織與管理研究的實證方法》(繁體版)(華泰,2008;2014),以及《組織行為研究在臺灣:四十年回顧與展望》(華泰,2015)。 他的研究成果亦頗獲社會肯定,而曾榮獲教育部學術獎、國科會優等研究獎與傑出研究獎、

國科會社會科學專書獎助,以及宏碁龍騰十傑獎等多種學術獎項,並以家長式領導的理論模式在國際學術界享有盛名。 第一堂 領導綜述 第二堂 華人文化與領導 第三堂 家長式領導 第四堂 差序式領導 第五堂 威權領導 第六堂 仁慈領導 第七堂 德行領導 第八堂 謙遜領導 第九堂 神聖領導 第十堂 結語:華人之道 序 做了40年的領導學研究,閱讀了數不清的領導文獻,寫了數以百計的領導研究論文,也出了幾本學術性的專書,可是卻很少有出版科普書籍的念頭,理由無他:也許這代表了個人對創造知識的熱情似乎凌駕於推廣知識之上,喜愛研究甚於教學,偏向

作而不述;即使進行知識分享,分享對象也大多是同行的專業學術工作者,而不是實際運用領導知識的實務界人士。顯然地,這樣的作法似乎也反映了本地的學術研究制度不怎麼重視實務應用的特色,因而學術與實務之間總是存在著某種程度的分離。仔細思量,這種分離其實是有些古怪的,因為知識創造的終極目的之一,不就是要能學以致用,淑國裕民,並造福人類嗎?因而,當執掌國家學術政策的機構改弦易轍,號召處於象牙塔內的教授走出來,扮演知識傳播者的角色時,的確令人耳目一新。尤其,對一位資深的學術工作者而言,這種作法也算是對生他養他的社會,有一個投桃報李的回饋機會。 論及與領導研究結緣,如果不是冥冥之中自有定數,也許可以歸

因於偶然吧!的確,偶然事件對於人生許多重要事情的影響,要比多數人想像的大多了。即使不少職涯發展的教科書都宣稱職涯是可以預先規劃的,但實際上卻總是計畫趕不上變化。因而,最終走上哪條路,常常是因緣際會,隨勢轉折的。作為一位1970年代中期的心理學研究所碩士生,我除了修習心理學的進階課程之外,也因為興趣使然,常在商學研究所、企業管理研究所及管理科學研究所進進出出,聆聽行為科學、人事管理、組織理論,以及行銷管理之類的課程,渴望瞭解組織中的人類行為及其管理之道。也像許多研究生一樣,為了選擇學位論文的題目而大傷腦筋。一開始有興趣的是消費者行為與廣告心理學的議題,因為廣告的訴求及其表現手法總是扣人心弦,令人

印象深刻,尤其是一些敘說故事的廣告短片,更是精采絕倫,足以觸動心靈深處,因此很想瞭解背後的心理機制是什麼?為什麼廣告這種說服方法有效?如何有效?更想藉此進一步登堂入室,一窺堂奧,深究人類的購買行為是如何形成的?受到什麼因素的影響?打定主意後,就開始認真閱讀文獻,研讀相關報告,並勤跑廣告公司參與市場調查、資料分析,以及文案發想等等的實務討論。可惜,此一美夢從未成真,因為論文的指導教授出國進修去了。在那個通訊不是很方便的時代,代表著必須另尋方向,另謀出路,就像上帝跑了的信徒,只能投向佛祖的懷抱一般。 於是,乃選擇了領導行為的研究議題。選擇此一議題,當然也是有其因緣背景的。研一修習高等心理

學時,曾上臺報告領導與社會氣氛的古典研究。那是一篇極為出色的論文,不但改寫了團體動力學的發展進程,也對領導學的興起具有關鍵性的作用。作者大名鼎鼎,是二十世紀最傑出的二十大心理學者之一的KurtLewin,他與二位團隊成員將群體與領導氛圍依照成員參與決策的程度,區分為獨裁、民主及放任等三種形式,並以兒童群體及其帶領人作為研究對象來設計實驗,觀察此三種領導作風的效果,結果發現獨裁領導者領導的小組績效最好,但成員的依賴性、抱怨也較高;民主式領導較受到成員的喜歡,即使沒有領導者在場時,仍會自動自發地執行工作活動;至於放任領導的效果則最差。受到此一篇論文的啟發,乃轉向社會與組織心理學的研究議題,探討領導

風格的內涵,及其與群體或個人效能的關係。 原先,也企圖模仿前輩的作法,採用實驗室研究或是準實驗的方式,來查看不同的領導作風(包括工作取向與人際取向)的差異效果,可是指導教授挑戰說:領導人要從何而來?要接受多久的領導訓練?能夠如期完成論文嗎?他說得十分有道理,於是又另擇他途,改採問卷調查的作法,實地進入工廠去蒐集各部門主管的領導行為及其管轄人員績效的種種資料,以驗證所推論的假設。研究對象是一家業績優異、在臺灣排序前三名的鞋廠,不但慷慨提供了研究場域,而且彼此合作愉快,因而,結下了更為深厚的緣分,合作更為密切,不但開啟了日後家族主義與領導的系列性研究;而且家長式領導與差序領導的原型,也是

透過觀察此一企業主持人與部屬的互動,而逐漸發想出來的。 研究所畢業之後,入伍服役,以善盡國民義務,又是十分機緣湊巧的,服務單位剛好成立了軍事心理學研究中心,希望瞭解與提升軍隊的士氣與精神戰力。他們正苦於找不到適當人選負責之際,竟然有人怡怡然前來,真是天緣璧合。因而,乃名正言順地成了中心的主要執行人員,不但負責研究中心的籌設與開辦,而且每年得執行四項研究計畫。對我而言,這種好運的確是千載難逢的,可遇而不可求,因為可以就近仔細觀察軍事組織的運作及其領導統御。中心成立之後,馬上就得執行計畫,其中,一個是基層連隊長的領導及其效能的探討。由於連隊乃是軍事組織內的基礎建制單位,因此,瞭解連隊內的

垂直關係與上下互動狀況,不但有助於改善連隊長之領導效能,亦可進而提升部屬的士氣,以及軍隊的整體表現。 在執行此項計畫時,是先採取質性研究的方式,要求120位左右的預備軍官根據其與連隊長相處的經驗,描述與條列連隊長的領導行為內涵為何?接著再用內容分析的方式,去歸類與掌握可能的行為類別,並寫出為數可觀的領導行為題項,再逐一精簡整併,編製成標準化的測量工具,並查看領導與工作績效間的關係。這種作法與1950年代的美國空軍研究頗為類似,照理說,也應該獲得類似的領導行為類別。可是,十分有趣的,雖然有些領導行為與美國研究所掌握的領導行為一致,但有一種行為卻是新的類型,並與連隊長的誠信正直、不偏一己

之私有關,而可名之為公私分明。公私分明不但是區分領導人優異與否的有效指標,也是後來德行領導概念的肇始源頭。 所謂山不轉人轉,有了這樣的際遇,於是與領導研究乃結下了不解之緣,直到現在。其間,雖然也從事一些其他課題的研究,包括顧客與員工滿意度、人員甄選與派任、工作動機與態度,以及組織文化與價值等等,亦曾參與世界級跨國企業的組織發展與變革的長期計畫,可是,領導研究不但都未曾間斷,而且循序漸進,進一步由點而面逐漸擴大。因而,研究對象由基層督導人員擴及高階的CEO,研究焦點由驗證西方領導模式擴及華人領導模式的發展;並進而由單文化關注擴及多文化取向,由單一領導模式的建立擴及多領導模式的發想,且交

織出一張含括多種領導模式與領導發展的研究進路圖。尤其在華人領導方面,更是收穫頗豐,主要原因當然脫離不了時代背景的型塑,也與華人本土組織心理學的興起有關。 在全球化趨勢與Hofstede之《文化影響》(Cultural consequences)的專書影響之下,文化因素在社會科學中的角色,逐漸受到重視,研究者企圖透過文化價值,來解釋跨國與跨地區間的人類行為與組織行為差異,並據以降低全球化所帶來的巨大衝擊。受到此思潮的影響,我的領導研究取徑乃從跨文化比較的角度,轉向本土化的觀點。本土化取向著重於透過本地文化、歷史及制度的爬梳,以掌握本地的組織與領導特色,並據以發展與建構相關理論。因而,開

創重於引進,家長式領導的三元模式即是此一研究路線下的產物。 總之,本書可說是對過去數十年來之領導研究的總結,但由於不是書寫一部學術專著,而是要以科普的語言將領導的內涵與精神傳達給大眾理解,所以有一點非正式,或是不夠嚴肅之處。也因此,對原始著作的引註並不那麼地講究,有時甚至未註明出處,這些都是本書的侷限,是需要事先說明的。雖然如此,本書所處理的乃是重要的題材,當然是透過一絲不茍的態度,來獲得可能的結論的,應該可以對領導的實踐者有所啟迪。過去不少人都曾經喟嘆過:「雖然討論管理與領導的書很多,但卻只有極少數的人能清楚瞭解領導人實際上是在做什麼的?」對此評論,衷心希望本書能有一些實質的幫助。

所謂「眾志成城,眾擎易舉」,本書的完成當然是獲得許多人的協助與幫忙的,包括過去與現在的博士班研究生周婉茹、簡忠仁,以及姜定宇,他們對領導都學有專精,而能在一些章節的初稿上貢獻心力,我對他們充滿了無限的感激,但本書的最後成稿與書寫責任則由我自行承擔。另外,本書的繕打與編排,獲得謝宜瑾助理的鼎力襄助,令人銘感腑內。對五南圖書出版公司的倡議,以及陳念祖主編的穿針引線,亦深表謝忱。的確,如果本書能有一點成就與貢獻的話,其實都是靠了許許多多人的幫忙。在這個領導人除魅的年代裡,如果本書能具有一些暮鼓晨鐘的警醒作用,使得每位領導人都能夠煥發精神,為人類的福祉做出貢獻,那當然就更是美事一樁了!

鄭伯壎謹識於國立臺灣大學 2016年仲夏 第一堂 領導綜述 臺大領導學程與南湖大山縱走事件 臺大領導學程成立於2008年,是由曾任管理學院院長的會計系教授籌辦成立的,屬於任務編組的鬆散教學單位。其創立的目的旨在培養臺大學生的領導知能,期許學生在踏出校門之後,能夠成為各方領域的傑出領導人才,並矯正臺大畢業生一向所受到的團隊精神不佳、關懷包容不足等等的批評與詬病。學程揭示了六大精神,分別為願景(Vision)、誠信(Integrity)、關懷(Care)、團隊(Teamwork)、樂觀(Optimism)及負責(Responsibility),六個英文字的字首連在一起,就是VICT

OR,即勝利者的意思,並依此來設計學程的圖徽。學程隸屬在負責通識教育的共同教育中心之下,編制有兩位行政人員,所有的師資都是來自於其他學院或是業界的兼任老師,專長十分多元,但並未包含有領導研究的專業人員在內。 所有的課程當中,攀爬大山的活動及其行程規劃之「團隊學習與戶外領導」是重要的體驗課程,曾先後在尼泊爾的喜馬拉雅山區進行「戶外學習與國際服務」,以及攀爬臺灣南湖大山的戶外活動。2015年暑假,此課程的期末考是要求25名學生背負30公斤的裝備,展開十天九夜的南湖大山縱走。南湖大山標高3742公尺,是臺灣中央山脈第三高峰,地勢陡峭。根據專業登山客的說法,走完全程需要不錯的體能與良好的訓練,裝備也必

須充分。對參與學生而言,由於每個人裝備需要1萬元,加上其他食宿、交通及保險等等的費用約1萬元,每人大約需要2萬元,整個團隊總共需要50萬元的預算。為了籌湊這筆經費,學生乃在網路上公開募款,並標名為「Climb for Taiwan」(為臺灣而爬),強調他們都是未來的社會菁英,前途光明,發展無可限量,將極有機會成為臺灣社會「具有重大影響力」的一員,因此值得社會大眾「投資」他們,就像灌溉栽培一顆擁有無限前景的種子一樣。

南湖大山費用的網路口碑排行榜

-

#1.太魯閣山屋查詢 - 臺灣國家公園入園入山線上申請服務網- 營建署

太魯閣山屋查詢. 宿營地點:. 請選擇, 黑水塘山屋, 成功山屋, 成功二號堡, 奇萊山屋, 雲稜山屋, 審馬陣山屋, 南湖山屋, 鋸東避難小屋, 屏風避難山屋 ... 於 npm.cpami.gov.tw -

#2.南湖群峰(3D3N)(4D4N)(5D5N) - 廚司登山隊首頁

南湖群峰線共計四座百岳:審馬陣山3141m、南湖北山3536m、南湖大山3742m、南湖 ... [n天n夜]與[n天半]的活動費用稍有不同;[n天半]費用會多個幾百元,主要差在[n天半] ... 於 hgm6092.apponl.com -

#3.【四天三夜】一生必來朝聖的帝王之座-南湖大山|精緻迷你團

南湖大山 ,山形壯闊穩重,神似帝王寶座,具有王者的風範,是台灣最美麗的珍奇秘境之一! ... 費用涵蓋. 專業嚮導(嚮導團員比=1:4); 入山入園證; 200 萬旅遊平安險 ... 於 finturelife.com -

#4.山友必看!台灣九間山屋地形、水源、供餐、自煮條件比較 - 太報

各大山屋補給難易度比較:成功、天池<九九<排雲<三六九<雲稜、嘉明湖、檜谷<<南湖圈谷. 近日排雲山莊餐點一再被討論,網路上爭論不斷。 於 www.taisounds.com -

#5.價目表 - 布農卡里布灣企業社

南湖 線(訂餐睡袋), 雲稜, 800 元/人/天. 圈谷, 1000 元/人/天. 中央尖溪, 1600元/人/天 ... 隨隊揹工15公斤4800元私請揹工25公斤揹到底一天5000元費用說明:. 於 www.bununclimbers.com -

#6.南湖大山三天兩夜

活動費用: 四天四夜$7800/人。 【南湖大山】ep03 #四天三夜最後一集#有任何登山問題都歡迎留言討論哦南湖群峰行程的第三天,也可以說是最期待的一天,終於要登上有帝王 ... 於 2402202223.one-sushi.ru -

#7.南湖大山—帝王之座,3天2夜南湖群峰4座百岳登山紀錄

南湖大山 也是現行流通的新台幣貳仟圓背面的圖樣。 南湖群峰有數座百岳,全段7座百岳合稱北一段,包括南湖主峰、南湖北山、南湖東峰、 ... 於 impoca.com -

#8.2014農曆春節~南湖大山登山行Day1:思源埡口、林道登山口

... 夜也可以配合,費用請私洽(前一天傍晚出發,住中部的旅館or民宿) 登山 ... 攀登南湖大山,會先經過另一座百岳「南湖北山」,標高3536公尺,光聽 ... 於 www.catespotr.com -

#9.南湖大山四日行 - 翔馬登山社

南湖大山 四日行費用: 8500元免揹公糧睡袋.....睡袋由本社提供含一晚住宿南山村民宿費用(四宿八餐+回程慶功宴+車資+保險+嚮導行政費用) 本社提供每日早晚餐. 於 lws30.pixnet.net -

#10.南湖大山三天兩夜 - Smart kickers

南湖大山 主峰/東峰/圈谷|三天兩夜行程路線總整理帝王之山──南湖大山難度高嗎?. d3: 0300起床(早餐)→0400南湖山屋出發→0600 ... 活動費用: 四天四夜$7800/人。 於 smart-kickers.de -

#11.南湖大山行程三天

d4: 0500起床(早餐)→0600雲稜山屋出發→0700木杆鞍部→0800多加屯山→1230勝光登山口→1800台北火車站。 活動費用: 四天四夜$7800/人。 於 lonnydeschrijvercoaching.nl -

#12.南湖山屋費用【雪季限定】冰雪奇緣南湖大山 - Xvleq

【雪季限定】冰雪奇緣南湖大山冰雪奇緣南湖大山8700 新店出發安全考量下嚮導比例1:3-4 (人數未達三人即行程取消全額退費) 費用包含: 捷運小潭站-南湖登山口來回車資+ ... 於 www.cookinvdeo.co -

#13.12/29~1/2其中三天 南湖大山3天2夜 【百岳4座】林口

[台灣自助旅行找伴]□活動日期: 2017年12月29日~2018年1月2日(視山屋床位每日的申請狀況,來決定可能的其中3天)□攀登百岳:南湖大山群峰(百岳4 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#14.( 五天四夜團)南湖大山帝王之山【七人出團】 - 登山

南湖群峰則包括南湖大山主峰(三七四二公尺)、南湖北山(三五三五公尺)、南湖北 ... 費用包含:行前會、 一次陽明山四連峰體訓課程行前會、台北出發專車來回, 四宿九. 於 www.ezoutdoor.com.tw -

#15.【台灣百岳】南湖大山|王者風範帝王之山!登山路線行程困難 ...

百岳:審馬陣山、南湖北山、南湖大山主峰、南湖東峰、馬比杉山 ... 協作供餐的服務,若臨時取消僅能取回一半費用,加上剛好隊上有大氣系的隊友,一番 ... 於 kafkalin.com -

#16.南湖大山四天三夜國內登山

活動費用; 行程表; 登山專案注意條款 ... 南湖大山四天三夜7人精緻團 8900元台北火車站出發 ... 報名後因個人因素取消報名,每筆酌收15元轉帳費用後退回. 於 www.mount-qomolangma.com -

#17.南湖大山健行-5天慢活賞花團) - 歐都探索

五晚住宿(Day0 南山村民宿、Day1雪稜山莊、Day2 南湖山屋、Day3 南湖山屋、Day4雪稜山莊); 團體移動之交通費用; 旅行業履約與責任險200萬/意外醫療20萬; 登山險200萬/意外 ... 於 oudo.com -

#18.南湖大山行程計畫書 - 鹿羊部落格

登南湖大山行程計畫書日期:99年10月31日~11月3日(日、一、二、三)4天3夜。費用:每人預繳5000元,多退少補(含保險費及免備睡袋、早晚餐、來回接駁車約1500-1800 ... 於 newxxyy.pixnet.net -

#19.南湖大山協作,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

例如:A團雪山3天2夜總費用16000,訂金8000元若發生協作員未上山沒有跟隊伍 ... ... 登南湖大山群峰、遊冰河遺跡百岳行程~ 審馬陣山、南湖北山... | 南湖大山協作. 於 igotojapan.com -

#20.2019 TPCA聯誼活動百岳登頂審馬陣山、南湖北山

審馬陣山、南湖北山、南湖大山、南湖東峰四天四夜行程. 主辦單位:台灣電路板協會 ... 13位單獨出團,每人活動費用NT$ 8,900元(21-25座中巴,2位嚮導). 於 www.tpca.org.tw -

#21.南湖大山四天三夜@ 玉山登山社珠峰旅行社專辦國內外 ... - 隨意窩

第四周及逢連假舉辦,免背睡袋公糧公器) 本隊配置標準1嚮導帶8團員南湖大山四天三夜 ... 有權利請你撤退或留營地 隊員不得異議 因撤退所發生的費用 須由撤退者自行支付. 於 blog.xuite.net -

#22.南湖大山/ 四天三夜 - 好野人

熱愛登山的你,絕不能錯過的百岳大山「南湖大山」,南湖山區位於中央山脈最北段, ... 收到報名表後,會通知匯款(訂金),金額為活動費用的30%,以利行政作業(辦理入園 ... 於 www.wilds.com.tw -

#23.Travel Wild 荒野旅人-專業戶外活動規劃

《望鄉,紅檜,八秀之一》郡大山一日單攻. NT$3,000. 加入購物車 ... 《單攻,磨練,無敵展望》志佳陽大山一天一夜. NT$3,980 ... 帝王之山》南湖大山四天三夜. NT$7,500. 於 www.travelwildtw.com -

#24.帝王之山南湖大山

不含交通接駁、午餐、行進間飲食和行動水。 共乘費用:1500 (臺北火車站→南湖登山口來回接駁). 五、參加 ... 於 mountainriver.pixnet.net -

#25.阿凱登山服務團隊 - Facebook

南湖 6k高繞已綁繩,還差2段,安全自己注意. 566. 38 Comments ... 請問一下,最近南湖溪和中央尖溪的水位狀況 ... 白姑大山紅香接駁住宿請洽白姑大山前進小木屋臉書. 於 zh-tw.facebook.com -

#26.帝王之山【南湖大山】 四天四夜

南湖大山 位於臺中市和平區與花蓮縣秀林鄉之間,處於中央山脈主稜線北段,在太魯閣 ... 費用包含: 台北火車站←→登山口+登山保險+嚮導費+免背免備糧食睡袋+瓦斯炊具 ... 於 54bucky.com -

#27.《臺灣五嶽帝王之山》南湖大山四天三夜免揹公裝公糧睡袋

南湖大山 的風景,就像童年常聽媽媽說故事的場景,廣闊的冰河圈谷地形、佇立著一棟山屋,茂密的森林、潔白的 ... 標示售價皆為未稅價,最終結帳費用需加上5%營業稅。 於 www.taiwan368368.com.tw -

#28.南湖大山輕鬆行 - 台灣山野樂活協會

南湖大山 輕鬆行[過期]Add Calendar · 1. 本次為免揹公糧睡袋睡墊輕裝行程,活動費用包含:來回車資、保險費、嚮導費、入山入園證行政代辦費、食宿費(D0民宿 ... 於 www.loho.org.tw -

#29.南湖大山費用 :: 警察局資訊網

中央山脈北段盟主帝王之山<南湖大山>B級(免背免備公糧+睡袋)四天四夜費用:8300元***若無抽中山屋,則住宿帳篷帳篷也免背免備,享受星空下的圈谷冰河 ...,8500元, ... 於 police.iwiki.tw -

#30.南湖大山三天兩夜費用的推薦與評價

今天登山者由思源土亞口往返南湖山屋約需三至四天的時間。 南湖群峰中的主要地形景觀: 下圈谷當登山者經過兩日的辛苦攀登,終於爬上南 ... 於 nationalpark.mediatagtw.com -

#31.【帝王之山】南湖大山輕裝6天 - 丘山行

入住雲稜山屋兩晚、南湖山屋兩晚。若山屋未申請成功,但帳棚營位還有名額,則改安排營帳(需額外費用)。 □ 免揹睡袋 ... 於 hillmont.tw -

#32.【南湖大山攻略】感受帝王之山風範,四天三夜行程安排

有「帝王之山」美稱的南湖大山,名列臺灣五嶽之一,雄偉壯闊的山勢,群峰簇擁宛如「帝王」般的姿態,讓每個登山者心生嚮往。你想知道的路線難度、行程安排, ... 於 zh-tw.hikingbook.net -

#33.南湖大山4天4夜登山行程。攻頂台灣五嶽X百岳四座

熱愛登山的您,絕不能錯過台灣第三高峰「南湖大山」! ... 此南湖大山登山行程費用已包含山屋住宿費(山屋皆舖有軟墊),若無抽中山屋,則改宿帳篷,帳篷也免背免自備喔 ... 於 www.tripbaa.com -

#34.南湖大山@ 哇哈山友屋有限公司

哇哈山友屋南湖大山(四天三夜) 2022年度活動費用:依月份表公告為主行程簡介: 雄偉壯麗的南湖大山,標高3742公尺,是台灣五嶽之一,高度在百岳中排名第八,在中央山脈中 ... 於 wahamf.pixnet.net -

#35.南湖山屋費用 - Irgne

下圖:途中小展望瞧見雪山山脈群峰。 ,登山,陡峭的五巖峰斷崖,睡袋,來一趟南湖群山之旅.2/5號原本只是想要一探南湖大山與圈谷美景,海拔高度3384公尺→3742公尺價目表 ... 於 www.gemmeda.co -

#36.南湖大山三天兩夜 - Atelierresu

活動費用: 四天四夜$7800/人。 【南湖大山】ep03 #四天三夜最後一集#有任何登山問題都歡迎留言討論哦南湖群峰行程的第三天,也可以說是最期待的一天,終於要登上有帝王 ... 於 atelierresu.ch -

#37.【宜蘭/台中】南湖大山Day 1~2 審馬陣山、南湖北山 - 野旅人

南湖大山 ,這個原以為遙不可及的地方。猶記是桃山一日單攻下山的時候發現為什麼有那麼多登山客在登山口,才知原來鼎鼎大名的南湖大山由此起登。 於 shih1228.pixnet.net -

#38.南湖大山主峰/東峰/圈谷|三天兩夜行程路線總整理

帝王之山─南湖大山難度高嗎?有幾座百岳?五岩峰危險嗎?走三天兩夜行程怎麼安排?相信許多剛脫離新手的初階登山者,在躍躍欲試準備前往南湖大山時 ... 於 www.murmurguai.com -

#39.南湖大山 - 冒險精靈

南湖大山 ,位於臺中市和平區平等里與花蓮縣秀林鄉和平村之間,處於中央山脈主稜線北段,海拔3,742公 ... 第一天早餐; 山上之午餐及行動糧; 任何<費用包含>中未提及者. 於 www.into-adventure.com -

#40.南湖群峰漫遊行行程計劃書四天半四夜

南湖大山 :百岳排名第9,位於台灣的中央山脈主稜線北段,在太魯閣國家公園,海拔 ... 行程安排四天半四夜(含交通費/保險/領隊嚮導/行政費用/民宿/接駁車) 免揹公糧公器 ... 於 www.beclass.com -

#41.南湖大山(四天四夜)

(以上費用含:前一晚住宿+D1 早晚餐+D2 早晚餐+D3 早晚餐+D4 早餐+嚮導費+200 萬. 登山險+免揹免備公糧睡袋費+台中-登山口交通費). 南湖大山位於台灣的中央山脈主稜線北 ... 於 fs1.shop123.com.tw -

#42.南湖大山四天四夜 - 山友俱樂部

南湖大山 位於台灣的中央山脈主稜線北段,位於台中市和平區,屬太魯閣國家公園管轄, ... 活動費用包含入園證、入山證、保險、來回車資、四宿、八餐、專業嚮導費、睡袋 ... 於 www.k2.com.tw -

#43.南湖大山〈四天四夜〉活動行程表-野訊登山網

曾經參加過野訊國內或海外登山活動,有出發記錄,個人報名「海外登山單項活動」,可以享有「特價」再減1000元優惠。 說明: 1. 多項優惠只能擇一項優惠使用。 2. 本優惠 ... 於 www.yx.com.tw -

#44.《臺灣五嶽帝王山》南湖大山四天三夜免揹公裝公糧睡袋

實際活動行程需視當天氣候狀況以及團員狀況、車流量狀況而定,本表僅供參考。 -費用包含-. 【交通】代訂台北車站- ... 於 www.o2gether.com.tw -

#45.「翔馬登山社南湖大山」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

翔馬登山社南湖大山資訊懶人包(1),南湖大山四日行費用:免揹公糧睡袋7500元.....睡袋由本社提供含一晚住宿南山村民宿費用(四宿八餐+回程慶功宴+車資+保險+嚮導行政 ... 於 1applehealth.com -

#46.南湖大山、北一段登山接駁車 - 小泰山車隊

南湖大山 、北一段接駁車、包車費用: 台北、新北、桃園→ 單趟送到南湖大山登山口(勝光或傳統) 日系五人座車: 5500元/台 歐系九人座車: 6500元/台 南湖大山登山口(勝光 ... 於 www.yongfong777.com -

#47.【南湖大山】朝聖帝王之山|五天四座百岳|行程安排全記錄

我們這次搭伙是找布農,口味還ok,帳篷雲稜山莊是提供6人帳,南湖圈谷則是4人帳。 登山保險. 依台中市政府規定,登南湖大山線最低需投保緊急救援費用50萬 ... 於 hiking.biji.co -

#48.南湖大山之1:登山口~雲稜山莊 - 譬如朝露~1895

這次只有遠遠望著這座帝王之山,就是這種近在咫尺卻力不從心的感覺,使我更能感受山的偉大與人的渺小,對舉目所見,也格外珍惜與感動。 於 cc1895.pixnet.net -

#49.【南湖大山】四天三夜行程安排/登山口、難度、申請、山屋

南湖大山 是台灣五嶽之一,更被稱作是帝王之山,有著王者風範的南湖大山,海拔約3742公尺,山形雄偉壯闊,尤其是那被群峰環抱的冰河圈谷遺跡, ... 於 chenwinter.com -

#50.登南湖大山罹高山症警消救援成功 - 中央社

陳姓女山友攀登南湖大山疑罹高山症,警消會同太管處巡山員組成救援隊伍入山,同時申請空勤直升機,今天救援成功送台中東勢;另小奇萊步道連續4起事故 ... 於 www.cna.com.tw -

#51.Mountain Secret山林秘境 - 南湖大山行程

中央山脈北段盟主 帝王之山 <南湖大山> 第4級 (免背免備公糧+睡袋) 四天四夜 費用: 8800元 ***若無抽中山屋,則住宿帳篷 帳篷也免背免備 ,享受星空下 ... 於 www.mts.tw -

#52.102年11月27日(三)晚~12/1(日)十一月份登山隊活動--南湖帝王

南湖大山 位於台灣的中央山脈主稜線北段,在太魯閣國家公園,屬台中市和平區, ... (3)費用:暫訂NT8,000元(包括辦理入山及入園證、嚮導費、高山保險、 ... 於 www.egc.org.tw -

#53.雲稜山屋| 抽籤申請、水源紮營、搭伙費用攻略 - 17jump旅遊攝

雲稜山屋(營地)位於南湖大山登山步道,從勝光登山口走9.2公里抵達,海拔高度2,615公尺,山屋設有55個床位,入住無須抽籤以申請順序先搶先贏,通過後 ... 於 17jump.tw -

#54.7月至9月份活動表 - 宜蘭縣登山協會

5月6-10日南湖大山(3742M) ,丙組,4/1報名截止,費用均攤,互相支援 ... 嚮導:高芳盛0930-907999,四座百岳,南湖大山王者風範帝王之山,食宿自理,高大哥有意培訓 ... 於 www.yilanma.url.tw -

#55.10/13-10/17 漫行百岳登山活動- 帝王之座· 南湖大山

活動挑戰點攀登南湖大山,有四顆百岳,來回行走距離約45公里,高度落差約1800 ... 出發前三十日以上(未抽籤前)通知無法參加者,退95%費用(5%為系統作業手續費)。 於 event.100mountain.com -

#56.【學生活動】4/18-4/21登山社「南湖大山四日登山」,歡迎報名!

4/18-4/21登山社「南湖大山四日登山」,開放EMBA校友同學及其親朋好友參加,目前已 ... 費用包含:中型巴士遊覽車來回車資(含過路費停車費及司機小費)、一晚民宿費(4-6 ... 於 management.ntu.edu.tw -

#57.南湖群峰(中部接駁)-第4週 - 活動資訊

... 南湖大山/3742m/一等三角點/百岳排名8/五岳04; 南湖大山東峰/3632m/百岳排名14 ... 馬博橫斷、南二段(總量管制行程):活動前60~51 日取消扣2 成費用,50~41日 ... 於 chengdot.tw -

#58.朝聖帝王之山|南湖大山4日4夜

南湖大山 位於中央山脈北段,隸屬為太魯閣國家公園,精華地段:多加屯山、木杆鞍部、雲稜山莊,審馬陣大草原、南湖北山、五岩峰、 ... 費用|免揹公糧睡袋8,500元/每人. 於 www.siangma.com.tw -

#59.南湖群峰五天行程

11 紐西蘭南北單車縱貫2800Km (南湖圈谷在手,「最美山徑」美名我有) 身歷其境的南湖群峰,擦身而過的南湖大山此次原本要花五天四夜,一次爬完南湖峰 ... 於 spielstadel.de -

#60.一窺帝王風貌! 南湖大山群峰4天3夜感謝山神眷顧總給我奇幻 ...

[前言] 帶我入山的指導老師因為長期受高山症所苦,原本想以這次的的南湖大山做個封山儀式,讓帝王之山成為這趟登山旅程的終點站,但因某些非常特殊的 ... 於 udn.com -

#61.南湖大山-帝王之山朝聖之旅(上) - Kevin 爬山趣

南湖北山,海拔3536公尺,百岳排名第22,十崇之首。南湖北山與南湖大山北峰從宏觀的視野來看應該同屬一座基盤廣闊、頂脊綿長橫嶺大山,位於南緣 ... 於 kevinhiking.fun -

#62.南湖山屋費用南湖大山行程計畫書 - Qhcoh

南湖山屋費用南湖大山行程計畫書. 比App更簡單。點一下您起點的交流道方框即可使用。 圖示: 國一,帝王頭的山頭,是中央山脈第三高峰,山屋東方30m南湖溪水源/有 ... 於 www.amgchanr.co -

#63.問題留言- 通達租車公司:: 宜蘭包車花蓮包車旅遊首選

起點:宜蘭羅東車站迄點:南湖大山-思源啞口登山口人數:3人 行程類型:單趟去程接駁 (回程不需要) 謝謝您喔! ... 標題:, 欲詢問2021過年期間南湖大山接駁費用. 於 tdcar.peterlee.com.tw -

#64.悠遲緩步百岳遊記|帝王座的5 日盛情款待:南湖大山大大 ...

由祥馬登山社負責的package 包含台北到南山村的小巴、南山村的一晚住宿,山上的早晚伙食,以及嚮導費用,五天每人大約的花費是NT 8500元。 於 aaaffogato.com -

#65.百岳|南湖圈谷一見鐘情,5天5夜南湖大山,肉腳也能爬2000 ...

開始爬郊山後,也沒有想過要爬大山,看了電影之後就去爬合歡山,發現大山風景真的不一般,後來又在臉書上看到朋友分享在南湖圈谷的照片,剛好是冬天還 ... 於 oopswu.com -

#66.南湖大山行程

南湖大山 是臺灣五嶽之一,更被稱作是帝王之山,有著王者風範的南湖大山,海拔約3742公 ... 費用:每人預繳5,000元,多退少補(含保險費及免備睡袋、早晚餐、來回接駁車 ... 於 www.zhewang.me -

#67.《帝王之山》|南湖大山|四天三夜

坐擁「帝王之山」的美名,南湖大山有著特殊的寒漠地質、特有的原生物種。 ... 費用細節. check_circle. 台北捷運圓山站- 登山口來回接駁. check_circle. 於 wilderlife.rezio.shop -

#68.南湖群峰五日行@ 翔馬登山社:: 痞客邦 | 南湖大山五天四夜

南湖 群峰五日行費用:行程伙食會外包給炊煮團隊...統一設定僅能選擇免揹方案免揹公糧自揹睡袋9600元免揹公糧睡袋10000元..睡袋由本社提供含一晚住宿南山村民宿費用登山 ... 於 twagoda.com -

#69.帝王之山--南湖大山 - 岳野登山社

南湖大山 位於臺灣的中央山脈主稜線北段,在太魯閣國家公園,屬台中市和平區,海拔3742公尺,為中央山脈第三高峰、主稜線北段的最高峰,設有一等三角點。 在著名的台灣百 ... 於 www.mountainfield.com.tw -

#70.南湖大山群峰四天三夜攻略|3條路線、4個GPX、裝備清單

本文完整記錄南湖大山四天三夜的攻略,所有你爬南湖之前應該知道的知識 ... 第三名則是登山包租借費用,約占19%,之後找到合適的登山包以後這項也可以 ... 於 travelholicfun.com -

#71.活動名稱:玉山主峰:兩天半(雙人套房) - 台灣百岳俱樂部

費用 :. 玉山前四峰(三天半). 行程簡介. 玉山前四峰,通常是指玉山主峰,海拔3,952米,為臺灣第一高山,與雪山、秀姑巒山、南湖大山、北大武山合稱「五嶽」,為臺灣最 ... 於 www.tw100club.com -

#72.第三期南湖招生 - 台灣生態登山學校

本課程將與「南湖登山小學計畫」密切配合,透過親身在南湖圈谷參與觀察、紀錄、創作, ... 課與南湖大山行程的交通、食宿、場地、登山綜合保險、及其他攀登衍生費用。 於 www.mtschool.org -

#73.北一段 - 輝哥的天空

南湖大山 東峰:3632M,百岳排名#14,單峰難度5.8分。 ... D+4日:南湖山屋/南湖大山/南湖南峰/巴巴山/中央尖山屋夜宿。 ... 費用:另報價。 於 xn--kwr22her7a6qdvs6a.tw -

#74.南湖大山登山口專車接送| 台北& 台中& 高雄出發 - KKday

現在訂購KKday 南湖大山私人接駁包車服務,專業司機服務與空調專車,帶您輕鬆往返帝王之山南湖大山! ... 需現場加收額外費用地點(實際費用依旅客訂購路線計價). 於 m.kkday.com -

#75.阿德登山隊

走入兩千元鈔票 南湖大山(領隊韋丞). 南湖大山為古代冰河遺跡,被群峰環繞的圈谷更是宛如童話世界般的夢幻。站在3742公尺高的南湖大山上,感受帝王之山的王者風範,這種 ... 於 www.aderhiking.com -

#76.1020515-19南湖大山樂活五日遊【心得篇】

南湖大山 傳說中的帝王之山!!! 來點簡介-- 南湖大山,位於中央山脈的最北段,屬太魯閣國家公園範圍,步道全長約32km, ... 免揹公糧睡袋費用公司補助, 於 ewithchin.pixnet.net -

#77.南湖大山登山健行趣 - KC樂活人生

南湖大山... 台灣五嶽之一... 中央山脈北一段南湖中央尖... 欣賞岳界分享美圖好多年... 終於年初規劃來走... 原本五月底要來看高山杜鵑花開. 於 00kc00.blogspot.com -

#78.【南湖大山】帝王之山|台灣五嶽|四天三夜健行筆記1-2天 ...

可以專注於走路,自組隊的費用還蠻便宜的,除了搭伙費外就是交通費了,感覺真是很划算啊! 這次搭伙的是#阿凱登山服務隊 有需要的人可以自行跟他們聯絡! 於 blog.xinmedia.com -

#79.南湖大山 - 哇哈山友屋

活動費用:4150元(自揹)、6000元(免揹公糧睡袋)(4天行程)活動費用:. 於 ymsnp1016.pixnet.net -

#80.登南湖大山群峰、遊冰河遺跡百岳行程~ 審馬陣山

2019/10/09~10/12 百岳特別行程:登南湖大山群峰、遊冰河遺跡百岳行程~ ... 概不退費(本報名費,除扣除應分攤費用之外,餘額供做本隊添購裝備之基金) ... 於 tbmp.com.tw -

#81.高雄市九九登山協會

費用 :9400元(含D1晚餐;D2早、晚餐;D3早、晚餐;D4早、聚餐). 登山綜合險200萬20萬實支實付10萬緊急救援。請於02/19前報名. 5. 18. 22. 南湖大山. 於 www.sport99.com.tw -

#82.南湖大山協作費用- 台灣旅遊攻略-20210214

關於「南湖大山協作費用」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 價目表| 布農卡里布灣企業社南湖線(訂餐睡袋), 雲稜, 900 元/人/天. 於 twtravelwiki.com -

#83.111050501 南湖大山C行程(4天) 限定22人

會員費用:(依參加人數平均分攤) ... 111年05月05~08日南湖大山行程計畫書(4天) ... 南湖大山東峰海拔3632公尺,B級,無基點,百岳排序14,屬於中央山脈北一段;百 ... 於 tycs.com.tw -

#84.輕鬆行南湖大山賞花行

攀登山岳. 南湖大山、南湖大山東峰、南湖北峰、南湖北山、審馬陣山、多加屯山. 活動日期. 2015年5月18日至5月22日. 報名截止. 2015年4月1日. 名額. 15. 費用. 於 www.alpine-club.com.tw -

#85.南湖小群峰5日- 精選遊程 - 美都旅行社

而「南湖大山」能夠有這樣的稱號,得自於其威儀厚重、氣勢偉岸的山型, ... 百岳#14 南湖東峰海拔3632M 百岳#8 南湖大山海拔3742M. 注意事項. ☆費用包含 於 www.happy-times.com.tw