南竿旅遊的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳翠玲寫的 我的東引 你的小島【首刷限定加贈作者手繪明信片套組】 和張麗霜的 北疆傳說:迷霧之書都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【南竿旅遊懶人包】必遊景點+住宿交通規劃,一篇搞定玩樂 ...也說明:南竿 位於馬祖群島中心,在地勢相對平坦、居住面積最大的先天條件下成為整個馬祖的交通與商業中心,超過八成以上的居民都住在這裡、主要政府機構也在 ...

這兩本書分別來自一卷文化 和黎明文化所出版 。

銘傳大學 公共事務學系碩士在職專班 紀俊臣、樊中原所指導 陳冠國的 馬祖北竿民眾環境保護意識與觀光發展之研究 (2021),提出南竿旅遊關鍵因素是什麼,來自於環境保護、觀光發展、永續發展、生態旅遊。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 地理學系 蘇淑娟所指導 孫力行的 馬祖地質公園之社區參與初探:鐵板社區行動脈絡之例 (2021),提出因為有 地質公園、永續發展、鐵板社區、社區參與、文化資產的重點而找出了 南竿旅遊的解答。

最後網站台灣好行南竿線下午半日票則補充:台灣好行南竿線下午半日票 · 於台灣本島的遊客,可以透過搭乘飛機(台北、台中)、船舶(基隆)方式到達馬祖各島,建議購買台灣好行@馬祖的車票前,先上航空公司(立榮航空)網站 ...

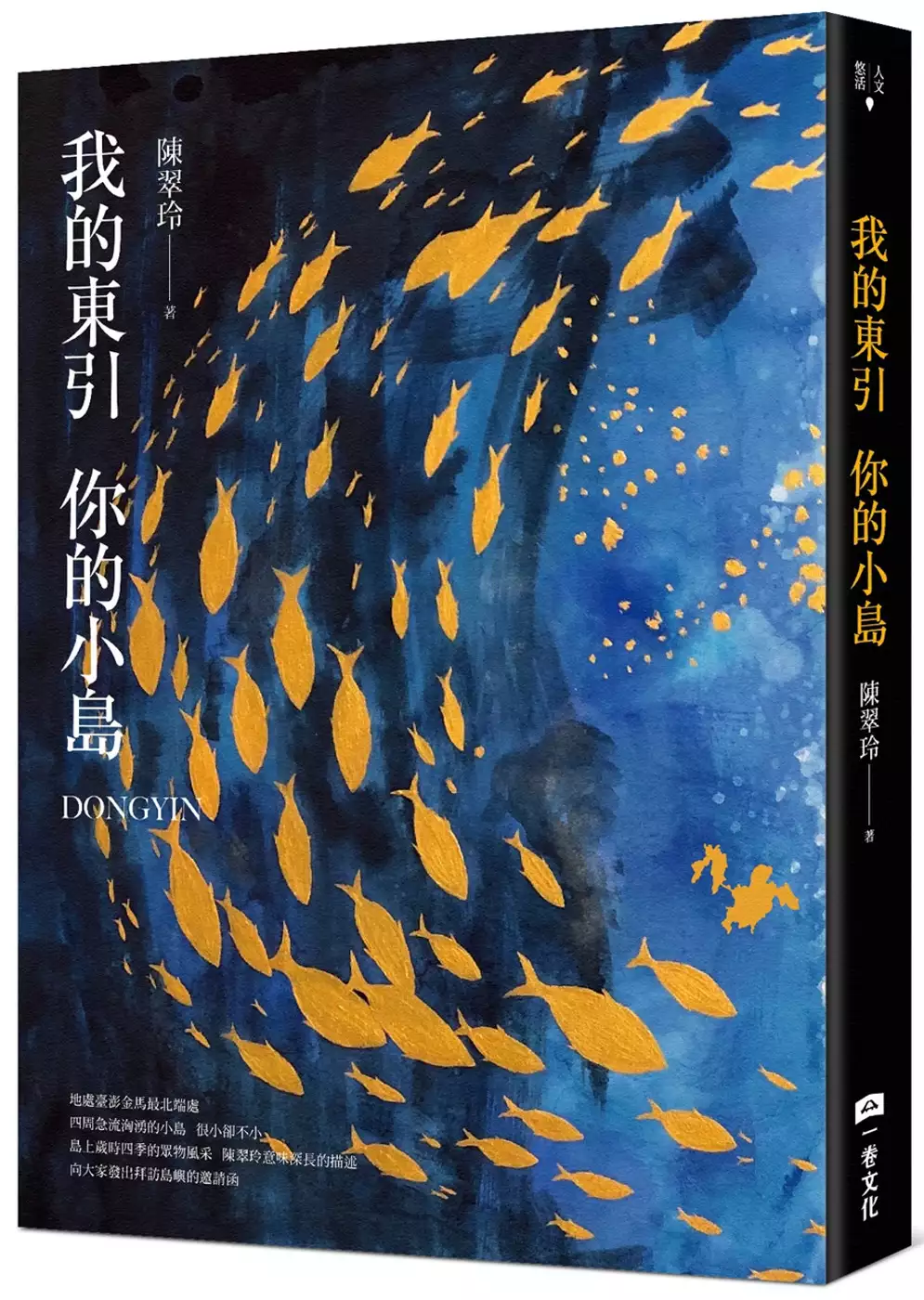

我的東引 你的小島【首刷限定加贈作者手繪明信片套組】

為了解決南竿旅遊 的問題,作者陳翠玲 這樣論述:

★馬祖文學獎故事書寫獎得主‧陳翠玲‧首本散文集★ ★首刷限定‧加贈作者手繪東引特色植物明信片套組★ 宅在小島上,最常做的事便是散步 腳踏著土地,感受土地的回饋 我可以宅,宅在這座島上 東引——離島的離島,位於國之北疆,四周急流洶湧,船艦與直升機是島民回家的交通工具。小島擁有特殊的地理風土與歷史地位,以及迥異於臺灣的獨特自然生態,人們更在與大海拚搏的日常中,形塑出面對無常的堅忍性格。 宅在東引的大海之女陳翠玲,以溫柔的雙眼凝視她生長、生活的小島,揉雜文筆與畫筆既書且繪出對島的所知所感,記下故鄉事,邀請大家漫步島上,迎海風、賞野花、數群鳥,共煮甘貓、紅糟雞、鯇魚丸,「看見最在地、

也最耐人尋味的小島日常」。 本書特色 ▍東引的在地書寫 從家族回憶到地方文史、飲食、生態、教育現場,陳翠玲以在地人觀點記錄地方事,深入島嶼肌理,是生活札記,也是具有文學性的鄉土誌。 ▍東引的非旅遊指南 由東引的女兒揭開小島的薄紗,帶大家看見藍眼淚之外,離島生活的真實況「味」──有悲歡甘苦,還有淡菜、糟魚、烏魚子、甘貓、紅糟雞……。 ▍東引的圖像描繪 陳翠玲手上的筆,不只寫字也作畫,書中收錄逾20幅畫作,展現小島的道地飲食與多樣生態。另附《東引歲時記》,以彩色折頁刊印作者日常手繪畫與小島風采照,島上風情隨時令流轉,四季變化盡收眼底。 各界一致推薦 古碧玲|

字耕農、《上下游副刊》總編輯 林楷倫|魚販暨小說與散文作家、《偽魚販指南》作者 曹銘宗|臺灣文史作家 陳泳翰|馬祖社造及文字工作者 傅月庵|作家、資深編輯人 黃惠鈴|退役老編、創作者 劉宏文|馬祖南竿珠螺人,散文家、教師 謝仕淵|國立成功大學歷史學系副教授 ——(以上按姓氏筆畫排序) 這些揉合知識與感情的書寫,有如曖曖含光的粒子,在章節之中此起彼落的閃爍。她寫的〈在有海景的廚房裡包「甘貓」〉實際是一種番薯粉為原料的傳統點心。冬日午後,表姐妹倆在一處海景房間,一起擀皮包餡做「甘貓(即葛粉包)」,窗外海風呼嘯,室內爐火正旺,可以感受到溫暖的火光在兩人的臉上輪流

跳躍。豬油香氣混和蔥葉的辛味瀰漫,是一代人共同的滋味,時而爆出得輕鬆笑語,更是往昔島上婦女最為快樂的時光。——劉宏文 陳翠玲筆好,好在夠深,她把昔時東引人家的日常悲歡甘苦:討海人如何依海維生,向大海討生活,四季漁獲如何收拾料理,歲時酬酢怎樣應對攤派,無不娓娓說齊。這些「老派」,得讓所有曾落腳此島如我輩得穿越時光,如實回到舊日氛圍,彷彿又嚐到那一滴魚露幾點米醋、浸泡一缸「東湧浴室」的氤氳熱水。——傅月庵

南竿旅遊進入發燒排行的影片

終於第一次踏上馬祖的土地,感受很不一樣的閩東文化,很像置身於地中海的芹壁村,天天大口吃馬祖淡菜,入住夢幻海景民宿,真的好放空!

南竿景點美食整理 https://paulyear.com/matsu-travel/

快速選單

[01:25]南竿篇

[09:35]北竿篇

馬祖南竿北竿四天三夜旅遊行程表

第一天 吃阿婆虫弟餅→北海坑道→大漢據點→碧園 黑熊&喵之店 海鮮大餐→住日光春和

第二天 媽祖文化園區→佳佳小吃店老酒店麵線→勝利堡→馬祖民俗文物館→八八坑道→阿嬤的店晚餐→住馬祖享民宿

第三天 介壽市場吃馬祖在地早餐→鐵堡→福澳港搭船去北竿→魚之鄉魚麵→發師傅地瓜餃刨冰→坂里大宅→戰爭與和平紀念館→百分幸福咖啡館下午茶→馬祖播音站→芹壁村→吃芹沃咖啡→住馬祖溫馨民宿

第四天 北竿機場回台灣

#馬祖旅遊 #馬祖美食 #馬祖芹壁村

阿一一之食意旅遊 https://paulyear.com/

粉絲頁 https://www.facebook.com/paulyearkimo

IG https://www.instagram.com/paulyearkimo/

IG肌肉分部 https://www.instagram.com/paulyearkimo01/

馬祖北竿民眾環境保護意識與觀光發展之研究

為了解決南竿旅遊 的問題,作者陳冠國 這樣論述:

馬祖地區自戰地政務解除後,致力發展觀光產業。近些年適逢藍眼淚風潮的興起,以及國外疫情的爆發,促進國內旅遊再度大幅增長。在交通船班載運量人次,以及各間旅宿客滿情形,均不斷突破新高,大量旅客對於島嶼整體環境產生各種不同影響。本研究以永續觀光理論為基礎,探討北竿居民對於觀光發展與環境保護之態度。本研究以問卷調查法進行資料收集。共發出收回456份問卷,剔除填答不完全的樣本後,獲得412份有效樣本。有效樣本回收率為90.35%。根據分析結果,不同年齡與學歷之鄉民對於觀光發展的態度與環境保護意識上有顯著的差異。此外鄉民的環境保護意識與其對於觀光發展的態度具有顯著的正相關。本研究根據分析之結果擬提供主管機

關政策實施之參考。

北疆傳說:迷霧之書

為了解決南竿旅遊 的問題,作者張麗霜 這樣論述:

金門、馬祖兩地駐島作家 張麗霜 2021年度最新力作 東海上的馬祖列島 從遠古到今朝 來自一個愛上離島的女子 一百四十一天跨越四鄉五島 沒有浪跡天涯過的靈魂唱不出遊子的心聲,未經苦難的筆鋒寫不出生命的厚沉。 作者堅持著旅遊寫作時「無論寒暑上山下海親自走過」的信念,在馬祖四鄉諸島間靠著不斷的移動與認真的聽與看、走與問,繼十二萬字的前書《北疆傳說——那年以來馬祖的美麗與哀愁》之後,再次寫下將近十萬字的百見千聞,以文學的筆觸,留下屬於這個時代更多的島嶼美景、民俗風情、真實人物以及動人的故事,並以百張親自拍攝的照片呈現列島的今貌。 列島終年迷霧,即使霧沒來。

二至五月的列島經常輕霧繚繞,有時乾脆鎮日沉浸在霧海裡。當大霧來時,海空停航,島一關,人與島一起穿越到桃花源記那年代或者更早的作息,與世隔絕。 從前那年代,距今幾百、幾千年。在列島未開始考古發掘前,憑東莒大埔石刻推斷自明朝已有人居,依據南竿大王宮的石碑把歷史追溯至元朝。東莒熾坪隴考古遺址將人類居住史前推至六千年前的史前時代,而當亮島人遺址出土更上推到史前八千多年。 即使霧季遠離,列島依然籠罩在無形的迷霧裡,未曾因為夏日的濃豔或者東北季風的狂嘯而消散。 若將列島當作一本書閱讀,空間將其散頁在東海之上,以致難以一次窺探全貌,而時間則偷走一些文字,使其擁有某種神祕的未知與待解

。 由於各島各具風情,要尋找某種特定的美,只能親自上特定的島嶼去相遇;在不同的島嶼上所聽來天南地北、截然不同的故事,則會誤以為它們彼此相隔遙遠。 因此唯有像拼圖般將各島完整歸位後,才能較完整的定義列島之名「馬祖」二字。 東引島上當年種著罌粟花的土地上,如今綻放著全台唯一的紅藍石蒜。 南竿島清水村早年的自然砂灘因防波堤的興建、海砂的挖取導致泥灘、砂岸、水泥岸混一體,如今國家級的清水濕地在此生息。 被構工挖沙挖到岸石愈來愈高的莒光坤坵沙灘,全世界數一數二的方塊海在此現蹤。 從繁華一時到杳無人煙,成了無人島的大坵後來變身為梅花鹿之島,二○二○年十月舉行

兩場史無前例的「大坵暗空之夜」,並著手推動「暗空島嶼」的國際認證。 歷史虛虛實實、禍福相倚。每個時代的人在求生與享受生命之間,讀著過往,也寫著未來。 每一個當下,均會成為長久未來的一部分過去。而且千古不變的,許多的篇章將散落在歷史長河上悠悠飄蕩,直至有一天有人跨越時空與其相逢,開始拼組這些碎片憑以認識從前。 未來裡,當有人翻開書本來讀我們時,或許在傳說與歷史之間,在回頭與往前的重疊與交錯之間,這個島嶼仍然像一本迷霧之書。終究,我們的故事太豐厚,無法一次被看盡、被看懂。 本書特色 圖文並茂,並精選百餘張精緻美圖,增添視覺感受,以饗讀者。

馬祖地質公園之社區參與初探:鐵板社區行動脈絡之例

為了解決南竿旅遊 的問題,作者孫力行 這樣論述:

1990年代末,聯合國教科文組織提出「地質公園」的概念,作為保護世界襲產的倡議,以「永續」精神作為號召,透過關心在地環境的社群,形成地質公園「網絡」的概念。臺灣導入地質公園概念,源於臺灣地景保育的目標,可善用地質公園核心價值來實踐,包含地景保育、環境教育、地景旅遊、社區參與。其中,社區參與是廣納透過在地社區或群的環境守護力量,行「由下而上」的政治參與。本研究以結構化理論作為馬祖社會變遷的視角依據,聚焦於地方社區對於地質公園的行動與互動;利用文獻資料、田野調查作為資料基礎,再以質性訪談成果串接全文。案例以連江縣南竿鄉鐵板社區為場域,探討地質公園政策進入馬祖的相關組織,如何和地方社區互動、合作,

其中又遭遇了什麼現實與困境。鐵板社區受地理因素、歷史發展、戰地政務等結構性的因素影響,而呈現獨特的社會與文化風格,她在近半世紀以來,歷經了人口外移、老化等問題。本研究以鐵板社區為了解地質公園之案例,鐵板在1990年代的社區營造以自主參與社造歷程與成果頗具代表,也體現小島物質生活與硬體設施的改善,但軟體部分則持續存在著缺乏年輕勞動力問題,是社區發展的重要問題;馬祖地質公園在轉動社區參與的成效有限,除與協會本身人力不足之限制有關外,如何與社區間的雙向溝通與互動亦存有進步空間。改善人力困境與理解社區當前的發展需求與願景、社區積極對話並相互認識與理解,是馬祖地質公園發展的重要課題。

南竿旅遊的網路口碑排行榜

-

#1.馬祖|南竿景點懶人包!必訪8個景點,戰地坑道 - 輕旅行

不少人去馬祖旅遊第一個鎖定的就是四鄉五島中的南竿,不只是因為有豐富的軍事風光,最重要的是這裡也是馬祖的交通樞紐。過去曾是重要軍事基地的馬祖, ... 於 travel.yam.com -

#2.南竿- 住宿和景點

南竿 應該怎麼玩?無論您想自行探索觀光,或讓在地玩家帶您深度遊覽,都可以這裡找到最實用的旅遊資訊。 於 www.expedia.com.tw -

#3.【南竿旅遊懶人包】必遊景點+住宿交通規劃,一篇搞定玩樂 ...

南竿 位於馬祖群島中心,在地勢相對平坦、居住面積最大的先天條件下成為整個馬祖的交通與商業中心,超過八成以上的居民都住在這裡、主要政府機構也在 ... 於 kimiyo.tw -

#4.台灣好行南竿線下午半日票

台灣好行南竿線下午半日票 · 於台灣本島的遊客,可以透過搭乘飛機(台北、台中)、船舶(基隆)方式到達馬祖各島,建議購買台灣好行@馬祖的車票前,先上航空公司(立榮航空)網站 ... 於 www.matsu-tour.com.tw -

#5.藍眼淚海上桃花馬祖漫遊南竿、台版小希臘北竿芹壁三日

南竿 北竿環島【坂里沙灘、璧山觀景、芹璧閩東聚落~加贈下午茶、龜島傳奇】 南 ... 馬祖旅遊需配合當日潮汐、天候狀況、船班時間及班機時刻,行程及其順序會有所變動 ... 於 www.taiyuan.com.tw -

#6.華信航空Mandarin Airlines

南竿 (LZN). 目的地. --請選擇--, 金門(KNH), 澎湖(MZG), 南竿(LZN), 台東(TTT). 單程. 來回. ~. 旅客(2歲以上之佔位旅客). 1, 2, 3, 4. 嬰兒(未滿2歲不佔位). 0, 1, 2, 3 ... 於 www.mandarin-airlines.com -

#7.南竿鄉- 維基百科,自由的百科全書

南竿 島昔稱「上竿塘」,與北竿島合稱「上下竿塘」、「竿塘山」。在北宋中期,福建長樂、連江等縣沿海居民,已涉海移居南北竿,以農、漁為業。南宋梁克家 ... 於 zh.wikipedia.org -

#8.【馬祖旅遊攻略(上集)】南竿必吃必玩8個景點|超省錢三天 ...

【馬祖旅遊攻略(上集)】南竿必吃必玩8個景點|超省錢三天兩夜6600 元有找|世界最大尊媽祖神像|尋找藍眼淚之美|馬祖美食介紹|戰地文化遺址. 4K ... 於 www.youtube.com -

#9.南竿介紹、交通地圖、周遭景點、住宿、必買票券總整理

南竿 島內景色秀麗、豐富多元。鬼斧神工的北海坑道,以及屹立海中的鐵堡,都是馬祖戰地精神的代表。人文景點則以牛角村的傳統聚落及馬港天后宮最為著名,以及包括馬祖酒 ... 於 www.settour.com.tw -

#10.即時影像監視器:台灣路況即時影像、旅遊景點天氣觀測

即時影像監視器網站提供台灣各地旅遊景點、市區道路、省道、國道高速公路等CCTV 閉路電視攝影機即時影像,免費提供民眾隨時查看交通路況、天氣資訊以及旅遊景點人潮 ... 於 tw.live -

#11.驫馬旅行社

馬祖旅行社推薦首選,南竿馬祖馬拉松、馬祖藍眼淚行程,及馬祖、福州、澎湖、金門、福州團體旅遊行程規劃,馬祖旅遊,馬祖旅遊推薦,馬祖旅遊行程,馬祖旅遊費用, ... 於 www.play167.com -

#12.「馬祖」三天兩夜深度之旅這樣玩|交通、美食、景點全攻略!

(ㄧ)馬祖旅遊簡介. 『馬祖有四鄉五島』. 有南竿鄉、北竿鄉 ... 於 tttrips.com -

#13.馬祖-連江縣政府-景點導覽

馬祖村民感念林默娘的孝行,便將她厚葬於今日的馬祖村馬港天后宮靈... 閱讀全文. 媽祖宗教文化園區. 【南竿鄉】媽祖宗教文化園區. 馬祖除了是 ... 於 www.matsu.gov.tw -

#14.馬祖日報

南竿 雲高7000呎能見度6000公尺北竿雲高4000呎能見度7000公尺. 中華民國112 年10 月17 日農曆九月初三星期二. 立榮訂票 · 華信訂票 · 南竿航班 · 北竿航班 · 南竿候補. 於 www.matsu-news.gov.tw -

#15.【台中出發】2023馬祖南竿馬拉松3日|國內團體旅遊推薦

10.◇訂購2023年馬祖南竿馬拉松【機+酒自由行】行程,特別提醒~~ 10.1.旅客取消行程《旅客於訂購行程完成付款後通知旅行社取消者》,將依據【國內旅遊定型化契約書】之規定 ... 於 www.everfuntravel.com -

#16.【馬祖三天三夜行程推薦】南竿.東引景點美食自由行推薦

擂鼓石,位於步道旁山壁間之花崗岩巨石,其形狀宛如圓形大鼓,而上方的大石頭不知道你有沒有看出來,像不像一隻大豬公趴在那呢? 東引(湧)燈塔. 2023【 ... 於 taiwantour.info -

#17.馬祖| 南竿走入5條必訪歷史坑道感受戰時氛圍

在馬祖南竿旅行,各位會想到什麼呢?除了介壽獅子市場的美食外,相信各位一定會探訪南竿著名的坑道,剛好這次有機會整理五條必走的南竿坑道, ... 於 travel.yahoo.com.tw -

#18.122南竿-媽祖巨神像線(下午西線,郵輪式公車)

6.免費乘車券七天有效旅遊期內,得持券不限次數搭乘連江縣南、北竿一般公車路線,一張票券限一人使用。 7.現場購票券一經使用,恕無法接受退票;但因人力不可抗拒之 ... 於 www.taiwantrip.com.tw -

#19.南竿旅遊

596 posts - Discover photos and videos that include hashtag "南竿旅遊" 於 www.instagram.com -

#20.南竿一日遊|從枕戈待旦認識馬祖的玄關・20個南竿景點、交通

馬祖:南竿一日遊推薦(南竿景點) · 枕戈待旦:嚮往的自由在多遠的未來 · 八八坑道:打開沉著歲月的酒香隧道 · 中島燕鷗保護區:遇見馬祖的神話之鳥「黑嘴端 ... 於 journey.tw -

#21.馬祖地圖

歷史起源; 氣候地景; 自然生態; 古蹟建築; 戰地風光; 智慧觀光地圖; top必遊景點. 八八坑道; 南竿北海坑道; 坂里沙灘; 芹壁聚落; 螺山自然步道; 大坵; ... 於 kormaqsy.letstalksex.net -

#22.馬祖|南竿景點懶人包!必訪8個景點,戰地坑道、藍眼淚 ...

不少人去馬祖旅遊第一個鎖定的就是四鄉五島中的南竿,不只是因為有豐富的軍事風光,最重要的是這裡也是馬祖的交通樞紐。過去曾是重要軍事基地的馬祖, ... 於 today.line.me -

#23.卡蹓馬祖喝老酒「津冬酒祭」來聚落散步吧!

2023 津冬酒祭活動在農業部農村發展及水土保持署、連江縣政府、連江縣南竿鄉津沙社區發展協會、津寮、樂創媒體、晃生活整合設計工作室、馬祖攝影學會 ... 於 news.owlting.com -

#24.驫馬旅行社有限公司

馬祖旅遊玩家基本資料 · Tour Name:馬祖旅遊玩家 · 地址:連江縣(馬祖)南竿鄉清水村133號1樓 · 電話:(08)36-23400或(08)36-23891 · 傳真:(08)36-22785 · 在地經營‧用心規劃 ... 於 matsu.ittms.com.tw -

#25.南竿、北竿、東莒

暢遊南竿.北竿. 第一 天: 台中清泉崗機場集合帶著愉快心情搭上立榮航空班機飛往燕 ... 於 www.toptravel.com.tw -

#26.探索周邊-南竿

卡蹓旅遊-探索周邊-南竿. 於 www.kaliu.com.tw -

#27.台灣– 馬祖南竿懶人包:交通、住宿、美食、必去景點– ...

一聽到餐廳名稱,很多人會認為這間店最有名的招牌就是「披薩」了,雖然店內的確有販售披薩,但這裡的「老酒麵線」可說是最符合台灣本島遊客的味蕾,口味上 ... 於 justgotraveler.blog -

#28.馬祖自由行怎麼玩》南竿必玩景點&行程推薦&機車租借(介壽 ...

馬祖四日自由行行程表 · 介壽獅子市場 · 山隴蔬菜公園 · 星巴克馬祖門市 · 枕戈待旦紀念公園 · 清水村 · 幸福藍眼淚民宿 · 媽祖巨神像 · 媽祖巨神像祈福坑道. 於 bobowin.blog -

#29.馬祖旅遊推薦》馬祖自由行行程!馬祖旅遊季節/景點/藍眼淚/ ...

由南竿、北竿、莒光、東引以及36個島嶼組成的馬祖列島,與福建地區僅隔一海,因此當地居民有著明顯的閩東文化,像是傳統石屋聚落、人氣小吃繼光餅,隨著 ... 於 www.kkday.com -

#30.馬祖南竿一日遊,7大必去IG網美打卡景點~大公開!軍營 ...

南竿 除了必到景點媽祖巨神像、八八坑道、南竿北海坑道、馬祖天后宮外等景點,. 不論是看海、賞夕陽、觀星,追藍眼淚. 這裡也有超多好玩好拍的景點! 於 qqhair.tw -

#31.[馬祖行程] 20間馬祖南竿北竿景點美食旅遊懶人包@ 藍眼淚 ...

三天兩夜的馬祖旅行,慵懶的大方只跑了北竿、南竿,雖然對於馬祖還是不熟,20間馬祖南竿北竿景點美食旅遊景點懶人包,倒也整理了不少馬祖必訪景點,像 ... 於 www.bigfang.tw -

#32.馬祖民宿南竿‧幸福藍眼淚民宿~推薦行程~

推薦行程-南竿民宿-幸福藍眼淚民宿 · 1.起床用早餐 · 2.南竿福澳港座小白船→北竿白沙港 · 3.坂里天后宮→北竿遊客中心 · 4.坂里大宅→坂里沙灘 · 5.北海坑道(北竿)→壁山觀景台. 於 bluetears.8898go.com -

#33.馬祖藝術節亮點集中南竿北竿怒斥:不如不要辦!

但在北竿,只有台電重新點亮北竿軍魂電廠,試問,還有什麼吸引遊客的點?文化處長你的規劃如此不周延,難道都沒有發現嗎?這樣花錢的活動不如不要辦! 於 matzunews.com -

#34.馬祖藍眼淚|離島玩樂景點、旅遊行程推薦

被CNN列為世界15大奇景之一的馬祖「藍眼淚」,是一生必看得奇幻美景!除此之外還能體驗馬祖古厝風情,暢遊南、北竿、東莒、東引,細細玩味馬祖歷史痕跡,快來一場馬祖 ... 於 www.colatour.com.tw -

#35.[馬祖.南竿] 一日跑遍南竿景點.鬼斧神工之北海坑道.一定 ...

... 南竿,由於沒有要在南竿住宿的打算,所以必須在下午5:00 前搭船離開,前往北竿住宿。時間有限的情況下,一下船立刻找到旅遊諮詢中心詢問北海坑道及八. 於 woxko.pixnet.net -

#36.馬祖藍眼淚南竿北竿西莒浪漫地中海慢活4日(住芹壁)

如因天候因素而影響飛機原來起降地點,會衍生一趟南/北竿間的船資及接送車資350元/每人,旅客於抵達機場後交給導遊。 ※馬祖旅遊需配合《當日潮汐、天候狀況、船班時間及 ... 於 www.eversuntour.com.tw -

#37.島內慢旅提案|馬祖南竿-精選南竿15處景點

抵達南竿之後應該怎麼展開旅遊行程呢?我的建議會是以開車、搭計程車、包車、大眾運輸為主,為什麼不是騎機車呢?原因是南北竿的 ... 於 damei17.com -

#38.【立榮自由行•完全島遊】ezfly 易飛旅遊.帶你暢玩馬祖

【馬祖自由行】北竿芹壁村+南竿精選住宿(北進南出). 機票+住宿(南竿、北竿各一晚) <即日起往後180天內出發可訂>. $8,298 起. 12期0利率. 信用卡12期零利率, 限中國 ... 於 event.ezfly.com -

#39.馬祖藝術季2023

【2023馬祖自由行】Top10馬祖景點行程、藍眼淚季節、機票、交通. 馬祖主要分為「南竿」與「北竿」,「南竿」是較熱鬧方便的區域,因此推薦做 ... 於 caratfwe.midvalley.edu.np -

#40.想去馬祖玩但不知道從何安排起?4鄉5島行程入門攻略

... 旅遊的難度也是完全不輸給國外啊 馬祖建議玩幾天?直接分享我當時的跳島馬祖, 南竿, 北竿, 東莒, 西莒, 東引, 自由行, 旅行, 南竿, 東引, 馬祖, 藍 ... 於 vocus.cc -

#41.四天三夜完美攻略大公開!南竿萬家香二店、馬祖星巴克、八八 ...

馬祖旅行南竿、北竿及莒光四天三夜這樣玩!台灣最神秘的離島馬祖,有著閩北人的純樸風情,還有最道地滋味的小吃美食,南北竿、莒光島四面被海包圍著, ... 於 rowing2005.pixnet.net -

#42.馬祖南竿景點懶人包|南竿比你想像還有趣!深度旅遊

每回到馬祖旅行,第一腳踏下的土壤便是南竿,對於南竿有著其他島所沒有感情,每次的回憶都讓人更加喜愛這片遙遠的離島。比如在老街裡右手拿著筷子吃老酒麵線,左手不忘拿著 ... 於 www.sister.travel -

#43.馬祖南竿60+美食景點全攻略四鄉五島(交通、藍眼淚導覽)

順著坑道走一圈分不清是水面還是地面,更令人不經感嘆這鬼斧神工的奇景。 PS. 有任何馬祖旅遊、文化問題,可到FB馬祖小旅行社團詢問, 會有在地居民協助 ... 於 aura.tw -

#44.【馬祖】2023最新!! 4天3夜馬祖行程懶人包15個必去景點+13種 ...

... 旅遊區域以南竿、北竿、大坵島為主. 馬祖行程4天3夜介紹. Day1 南竿島. 八八坑道+馬祖酒廠 · 媽祖巨石神像+祈福坑道 · 天后宮. Day2 南竿島. 介壽獅子菜 ... 於 pj20120619.pixnet.net -

#45.馬祖旅遊去哪玩?東引的海、莒光的食、北竿的山、南竿的村

不過南竿仍有部分令台灣人熟悉的連鎖品牌店面、環境舒適的旅宿與餐飲空間,對初來乍到馬祖旅行者,融入在地生活的門檻沒有那麼高。 當你開始將自己切換到 ... 於 taipeiwalker.walkerland.com.tw -

#46.蓁實遊記| 馬祖南竿女孩戰地亂聊自由行

馬祖帶著幾許的神祕色彩,這可能是來自過去的戰地政務,也可能是來自海峽兩岸的時、空對峙與隔閡。 by 馬祖國家風景區官網. 此次旅遊組合為三個女生:蓁蓁 ... 於 jhenbangbang.com -

#47.南竿10 大最佳旅遊景點

南竿旅遊 景點 · 1. 北海坑道 · 2. 鐵堡 · 3. 枕戈待旦紀念公園 · 4. 馬祖戰地文化遺產博物館- 勝利堡 · 5. 媽祖巨神像 · 6. 津沙文化村 · 7. 八八坑道 · 8. 大砲連. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#48.馬祖南竿機場旅遊服務中心| 台灣旅遊景點行程 - 四方通行

四方通行玩樂地圖以台灣旅遊景點資訊為主的入口網,提供您馬祖南竿機場旅遊服務中心的景點介紹,與馬祖南竿機場旅遊服務中心周邊旅遊景點、美食、地圖、住宿、交通、 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#49.團體旅遊| 旅遊行程- 馬祖e點通

八閩旅行社, 連江縣介壽村48號, 0836-23933. 龍福旅行社, 連江縣北竿鄉塘岐村227號, 0836-55661. 驫馬旅行社, 連江縣南竿鄉清水村133號, 0836-23400. 兄妹旅行社, 連江縣南 ... 於 www.ematsu.com -

#50.{馬祖遊記六天五夜}北竿和南竿 - 四胞胎媽媽Samantha -

... 旅遊真的很好玩!請來看看我們的影片. //馬祖南竿遊上集// 這次來馬祖搭南北之星3個小時就抵達!我和阿母還有四個小孩原本要租車的,後來算了一下搭乘 ... 於 www.aeni.com.tw -

#51.2023馬祖旅遊攻略:訂房住宿、藍眼淚行程推薦

... 訊息參考。還有馬祖四鄉六島、南竿北竿旅行規劃建議、馬祖優惠船票、機票、門票等、各式馬祖旅館推薦,線上快速預訂。帶你領略馬祖旅遊各式季節的多種玩法。 於 www.liontravel.com -

#52.【馬祖旅遊交通】台灣好行南竿線:媽祖巨神像

有機場又有港口的南竿鄉,可說是馬祖旅遊最熱門的島嶼搭乘《馬祖台灣好行南竿線》,能一次走遍媽祖巨神像、馬祖酒廠、八八坑道、大漢據點、北海坑道等 ... 於 tenjo.tw -

#53.這樣玩南竿! 兩天一夜景點路線這樣排,美食推薦也在這!

{prodName_2} · 馬祖自由行全攻略!六天五夜四鄉跳島行程這樣玩! · 大漢據點.南竿遊客中心旁的三層坑道可同遊北海坑道.可順遊雲台山看夕陽 · 南竿兩大坑道. 於 angela51.com -

#54.馬祖南竿景點。懶人包|實地走訪後真實推薦!高CP民宿

... 南竿必去的6個景點、必吃的7道美食小吃以及交通住宿精選推薦,完整的南竿旅遊攻略懶人包供你參考。除了北海坑道和鐵堡之外,刺鳥咖啡書店融合軍事據點的文青咖啡店、在 ... 於 weekendchill.tw -

#55.台灣好行@馬祖

立即購票. 南竿好行-地圖 南竿好行GO. 北竿好行-地圖 北竿好行GO. 莒光好行-地圖 莒 ... 台灣好行旅遊服務網 · 連江縣公車動態資訊系統 · 台灣好行馬祖粉絲團. Copyright © ... 於 www.matsu-trip.tw -

#56.【馬祖旅遊推薦】南竿&北竿熱門景點、三天兩夜行程安排

由南竿、北竿、莒光及東引等數十座島嶼所構成,位處戰略前線,因此於馬祖隨處可見戰地景致,諸如碉堡、坑道、營區等。此處又因谷灣、險礁多,又有洋流經過,為海釣者的天堂 ... 於 www.funtime.com.tw -

#57.南竿|馬祖好好玩!絕對不能錯過的TOP3必去景點!

南竿 |馬祖好好玩!絕對不能錯過的TOP3必去景點! · 馬祖村:馬港天后宮、媽祖巨神像 · 四維村:藍眼淚生態館、林義和工坊 · 清水村:馬祖民俗文物館、勝利 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#58.【馬祖交通】馬祖島內交通(機車/計程車/公車/包車/導覽 ...

路線為南竿、北竿、莒光、東引,繞行各島重要觀光景點,可購買上午半日票or下午半日票,滿4人才發車,未滿全額退費。 於 matsu-jc.com -

#59.【馬祖南竿行程】自由行就這樣玩!2天騎車路線、景點推薦

去馬祖旅行,相信大部分的旅客都會先踏入南竿(畢竟主要對台灣機場在這),安排個1至2天行程也是很正常的事情,而且想要真的跑透透,跑個兩天還不一定能 ... 於 travelclub.blog -

#60.馬祖-南北竿(A檔)-【找到了旅遊】雙向國際旅行社

第1 天, 台北-北竿環島(坂里、戰爭和平紀念館、壁山觀景、僑仔、芹壁) · 第2 天, 南竿環島(馬祖酒廠、八八坑道、民俗文物館、天后宮、媽祖巨神像) · 第3 天, 南竿環島(北海 ... 於 www.sunshinetw.com.tw -

#61.各鄉(村)導覽地圖 - 馬祖住宿通

南竿 觀光導覽全圖下載 / 馬祖國家風景區管理處製圖. 南竿鄉. 介壽村. 復興村. 福沃村 ... 旅遊諮詢 · 馬祖資訊網. © 馬祖住宿通版權所有; 信箱: [email protected]; Line ... 於 hotels.matsu.idv.tw -

#62.2023 南竿鄉最新飯店優惠- 馬祖列島住宿

南竿 鄉是馬祖群島中最大的島嶼,也是遊客喜愛的旅遊勝地。來到南竿,您可以參觀多個著名景點,包括南竿機場、東引島、獅山炮陣地、炮台山、鎖 ... 於 www.agoda.com -

#63.馬祖國家風景區(南竿遊客中心) - 中央氣象局

交通部觀光署所屬旅遊景點; 南竿遊客中心; 地址:連江縣南竿鄉仁愛村95-2號; 經度:119.93°; 緯度:26.14°; 馬祖,宛如一串天上灑落在閩江口的珍珠,素有「閩東之珠」美稱 ... 於 www.cwa.gov.tw -

#64.台灣景點人潮即時影像

外島新進景點: 東引遊客中心遠眺中柱港、馬祖南竿鐵堡、金門景點; 宜蘭新進景點: 礁溪溫泉公園、聖母教堂、南方澳、外澳海灘、大里天公廟; 基隆新進景點: 潮境公園、正濱 ... 於 monitor.wfuapp.com -

#65.【南竿景點推薦】環島10大美食小吃+15個值得停留的南竿好 ...

,這篇就租台摩托車從南竿的福澳港出發,環島一圈看看南竿 ... 旅遊懶人包,吃喝玩樂大小事. 喵爸的三天南竿慢慢遊. 第一天:福澳村>>清水 ... 於 kimiyo.tw -

#66.馬祖旅遊玩家

- 南竿鄉公所 · - 北竿鄉公所 · - 莒光鄉公所 · 首頁 公司簡介 國內旅遊 量身訂做. 驫馬旅行社有限公司地址:連江縣南竿鄉清水村133號電話:0836-23400 傳真:0836-22785 於 www.matsutourplayers.com.tw -

#67.二、觀光景點介紹

位於鐵板馬祖國家風景區管理處旁側的北海坑道堪稱南竿戰地第一景觀,來南竿不看北海坑道有如入寶山空手而回。 民國五十七年,於馬祖防衛部司令雷開瑄中將任內,國軍基於 ... 於 www.nankan.gov.tw -

#68.馬祖熱門旅遊景點

... 先生紀念館,馬祖酒廠,勝天公園,白馬文武大王廟,西尾夕照,馬祖民俗文化館,牛角聚落,秋桂山水庫,南竿遊客中心,北海坑道,以及旅遊新聞、住宿優惠等熱門資訊. 於 okgo.tw -

#69.【深度馬祖_南北竿】冬遊小旅行3日遊 - Facebook

搭乘 南竿 北海坑道日間搖櫓 體驗傳統閩東風情坂里大宅 感受北竿芹壁村小希臘風情 ... 於 www.facebook.com -

#70.【2023馬祖旅遊】馬祖自由行|三天兩夜交通、住宿、景點

北竿; 南竿. 馬祖節慶; 馬祖住宿推薦. 馬祖溫馨民宿; 馬祖享宿民宿. 馬祖三天兩夜花費; 馬祖旅遊常見問題. 馬祖三天兩夜行程 .DAY 1:抵達南竿機場→南竿 ... 於 carolblogtw.com -

#71.搞定南竿、北竿、莒光、東引的島際交通船班,你就贏了一半!

拎了包,換好了鞋,出門後沒幾分鐘,我已經出海了,坐在輪船上準備展開今天的行程。 馬祖跳島旅行,搞定南竿、北竿、莒光、東 ... 於 cjscene.com -

#72.旅遊馬祖南竿

藍眼淚季~馬祖.北海坑道.國之北疆.馬祖秘境三日松山(南北竿/東引)單人券23TILEN004. $14,150. (售價已折). 電子國旅卡. 找相似. 藍眼淚季~馬祖.北海坑道.莒光雙島. 於 www.etmall.com.tw -

#73.南竿】南竿景點懶人包!(含地圖位置)|八個九十路推薦必去 ...

... 南竿景點推薦馬祖景點推薦馬祖旅遊馬祖枕戈待旦南. 🗺️ 地點:5W4R+93 南竿鄉 ⏰ 開放時間:24小時. 八八坑道. 於1974年完工,落成之日適逢蔣公88歲誕辰 ... 於 ninetyroadtravel.com -

#74.南竿鄉

南竿 島內景色秀麗、豐富多元。鬼斧神工的北海坑道,以及屹立海中的鐵堡,都是馬祖戰地精神的代表。人文景點則以牛角村的傳統聚落及 ... 於 www.matsu-nsa.gov.tw -

#75.【吃遊聯盟】從北竿玩到南竿 初次玩馬祖超輕鬆- 自由藝文網

行程走訪塘岐村、戰爭和平公園、塘后沙灘、橋仔聚落、壁山觀景台、北竿遊客中心和芹壁聚落等,大約將北竿繞一圈,也一併收羅初遊北竿的必訪景點。 參拜 ... 於 art.ltn.com.tw -

#76.【2023馬祖自由行】Top10馬祖景點行程、藍眼淚季節、機票

【馬祖南竿】:馬祖南竿是行政交通的中心,也是馬祖列島中交通最方便與 ... 【台灣離島旅遊】離島旅遊正夯!玩遍台灣離島懶人包. 台灣 ... 於 www.viviantrip.com -

#77.UNI AIR立榮航空

旅行同業服務; 網路安全自我保護. Facebook Instagram Youtube. Previous ... 南竿(LZN), 北竿(MFK). 目的地. 出發日期. 搭乘人數. 旅客. −. +. 嬰兒未滿2歲. −. +. 完成. 於 www.uniair.com.tw -

#78.馬祖南竿景點推薦|探索馬祖的迷人小村落、最酷的北海坑道

No.1 南竿景點|南竿北海坑道 · No.2 南竿景點|媽祖巨神像 · No.3 南竿景點|馬祖境天后宮 · No.4 南竿景點|八八坑道 · No.5 南竿景點|摩天嶺步道 · No.6 南 ... 於 decolifetw.com -

#79.【馬祖/南竿】南竿大漢據點記遊 - udn 女子漾- 聯合報

砲口正前方 由南竿遊客中心前往南竿北海坑道途中所擺設的兩門高角砲,並非上述美制裝備之90 高砲,而是日本「吳」海軍工廠於昭和十八年( 西元1943 年) ... 於 woman.udn.com -

#80.馬祖南竿北竿+東引3+1日

馬祖南竿北竿+東引3+1日-北海坑道夜間搖櫓夜尋藍眼淚、燕秀潮音迴響、一線天聽濤、芹壁閩東古厝(船去機回). 歷史古蹟 自然生態. 轉PDF. 線上客服. 於 www.travel4u.com.tw -

#81.南竿到北竿機車

體驗: 北海坑道獨木舟、 搖櫓船大坵梅花鹿戰地SUP 黃金餃DIY 津沙生態榕園· 到馬祖旅遊,騎機車環島最方便!租車地點涵蓋南竿北竿,讓你跳島旅遊十分方便 ... 於 quelquesmotsdam.fr -

#82.行程規劃從Funliday 開始| Funliday 讓你為旅遊輕鬆做準備

等全球熱門旅遊城市的推薦景點、遊記、攻略、必吃必買必逛的推薦行程與景點、自助旅遊規劃。規劃旅程第一選擇就選Funliday,有最多的旅遊 ... 南竿x 東莒島|網美照、時尚 ... 於 www.funliday.com -

#83.馬祖南竿8個必玩景點

馬祖南竿,是4鄉5島裡面最多景點,也是最熱門的一個島!本篇精選了7個南竿必去的景點,還有2間馬祖在地人推薦的在地美食給大家。馬祖真的是很值得旅遊 ... 於 celiamrg.com -

#84.【 南竿】南竿遊客中心 - 跟著Mikey 一家去旅行

【 南竿】南竿遊客中心。 逛完了遠近馳名的『 鐵堡』 後,本想再叫車送我們到下一個景點,但看看手邊上的南竿地圖,又覺得叫車有點不太划算,畢竟沿途還有不少景點可逛 ... 於 www.mikey-remona.com -

#85.馬祖旅遊|南竿一日遊:景點、美食、交通|跟著藍色公路海 ...

馬祖旅遊|南竿一日遊:景點、美食、交通|跟著藍色公路海FUN去(2023更新) · 八八坑道 · 馬祖酒廠 · 大漢據點 · 北海坑道 · 鐵堡 · 津沙聚落 · 馬祖巨神像 · 枕戈待旦 ... 於 marksfootprint.com -

#86.旅行| 馬祖南竿- 津沙聚落&津沙海灘/ 美麗的遺世古城

旅行| 馬祖南竿– 津沙聚落&津沙海灘/ 美麗的遺世古城. 18.bmp. 馬祖的傳統住宅為閩東建築,目前保存最完整的是在北竿的芹壁聚落,在政府的推廣下芹壁 ... 於 www.dribs-drabs.com -

#87.馬祖藝術節亮點集中南竿北竿怒斥:不如不要辦!

但在北竿,只有台電重新點亮北竿軍魂電廠,試問,還有什麼吸引遊客的點?文化處長你的規劃如此不周延,難道都沒有發現嗎?這樣花錢的活動不如不要辦 ... 於 readfi.news -

#88.南竿福澳港~5657馬祖旅遊網~

交通資訊從基隆出發的臺馬輪,航行到馬祖約八小時,星期一停航休假,其餘每日皆有航班。離島航線部分,從南竿到北竿搭船約12分鐘,南竿到莒光約50分鐘,南竿到東引 ... 於 www.5657.com.tw -

#89.南竿 - 维基导游,自由的旅行指南

南竿 (福州語平話字:Nàng-găng)位于馬祖的一座島嶼;縣政府位在南竿鄉介壽村,加上南竿機場興建完成後,已成為馬祖海空交通、政治經濟、教育文化之中心,因此本地人 ... 於 zh.wikivoyage.org -

#90.【馬祖這樣玩】30個南竿景點美食懶人包

南竿 二日遊行程 · 八八坑道 · 牛角聚落 · 牛峰境 · 連江縣馬祖酒廠 · 南竿大砲連 · 經國先生紀念堂 · 馬祖民俗文物館 · 北海坑道. 於 jatraveling.tw -

#91.飛北竿還是南竿?馬祖機票搶購攻略解密!

|馬祖簡介 · |台灣本島前往馬祖的交通方式有哪些? · |台灣哪些城市有直飛馬祖的航班? · |馬祖自由行經典旅遊路線推薦 · |開始預訂馬祖便宜機票. 於 www.tw.kayak.com -

#92.馬祖旅遊看這裡!交通、美食、景點整理,懶人也能玩瘋馬祖!

... 旅遊; 南竿旅遊; 北竿旅遊. 怎麼玩馬祖? 馬祖簡介. 馬祖列島是隸屬中華民國的群島,位於臺灣海峽正北方,面臨閩江口、連江口和羅源灣,與中國大陸僅一水之隔,距中國大陸 ... 於 www.fun-life.com.tw -

#93.《馬祖》南竿北竿深度遊景點+ 秘境行程規劃推薦 - Aerobile

《馬祖》南竿北竿深度遊景點+ 秘境行程規劃推薦 · 跳島旅遊:每個島的景點、地形都各有特色,很適合多來幾次玩個過癮 · 季節景點:藍眼淚、沙星、季節限定的 ... 於 blog.aerobile.com -

#94.馬祖南北竿慢跑風景,地無三里平的群島國度裡,飽覽深具文化 ...

南竿 津沙街景。 老酒麵線是旅行馬祖不能錯過的好滋味。 隔天選擇感覺相對平坦的小道路 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#95.搜尋南竿鄉飯店

南竿 鄉-48 間飯店與其他住宿地點 · 神農山莊 · 馬祖藍灣景觀餐廳民宿南館 · 馬祖享宿海景民宿 · 祖厝民宿 · 福澳窩背包客民宿 · 日光春和Dayspring · 天后會舘 · 夫人咖啡館民宿. 於 www.booking.com -

#96.【馬祖南竿行程懶人包】四天三夜追藍眼淚

南竿 雖然小小的,但那些坡,真的是讓我跟妹妹嚇的狂吃手,兩個人超仔細研究地圖,讓危險路段的景點一次排好,不然有些坡,我這輩子真的只想騎這一次啊! 於 thisisliza.com -

#97.馬祖國家風景區-南竿遊客中心 - 交通部觀光局

搭飛機至南竿機場下或搭船至南竿福澳港下—轉搭台灣好行121南竿—媽祖巨神像線(上午東線)至大漢據點+北海坑道+遊客中心站下。 搭飛機至南竿機場下—轉搭連江縣公車南竿山 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#98.立榮航空|馬祖戰地風情2日自由行(南竿進出)

各種主題精選旅行團行程,無論是團體旅遊、國際機票、自由行、企業旅遊規劃,品冠旅遊 ... 其中南竿是第一大島,也是馬祖的政經文教中心。因距離中國大陸福建的閩江口僅15 ... 於 www.pktravel.com.tw -

#99.馬祖藍眼淚攻略2023》ㄧ生必看馬祖藍眼淚來啦!季節

南竿 :牛角澳口、山隴澳口、北海坑道、大漢據點、鐵堡、55據點、津沙沙灘 ... 旅遊產品由客遊天下旅行社有限公司負責提供旅行業註冊編號:交觀甲第 ... 於 www.klook.com -

#100.住宿資訊| 馬祖南竿機場

觀光旅遊 * · 觀光資訊 · 住宿資訊 · 小三通專區 * · 兩岸『小三通』航班時程及航商連絡電話 · 相關機關及法規網址. :::首頁> 旅客服務> 觀光旅遊> 住宿資訊. Share on ... 於 www.tsa.gov.tw