印尼話的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦賴曉珍寫的 明日少女俱樂部【博客來獨家限量「礦石少女」封面 + 作者親簽珍藏版】 和賴曉珍的 明日少女俱樂部都 可以從中找到所需的評價。

另外網站安娜教我的印尼話Lesson 1 - 打油詩女士的絮聒也說明:趁著新職務會和印尼有點關係,所以先向外婆的看護-安娜,學幾句印尼話放著備用。至於我的拼音方式,就看大家是否有緣有靈犀了,哈哈。

這兩本書分別來自字畝文化 和字畝文化所出版 。

國立臺南大學 幼兒教育學系碩士班 林慧芬所指導 許慈恩的 跨文化家庭的教養信念與調適歷程—一對印尼籍華僑父母之質性研究 (2020),提出印尼話關鍵因素是什麼,來自於跨文化教養、教養信念、學齡前子女。

而第二篇論文國立中正大學 台灣文學與創意應用研究所 王萬睿所指導 林怡君的 認同與協商─以《戀戀木瓜香》與《娘惹滋味》新住民飲食再現為觀察核心 (2018),提出因為有 新住民、移工、飲食、再現、電視電影的重點而找出了 印尼話的解答。

最後網站翻譯則補充:印尼 文. checkhistory. 印尼巽他文. checkhistory. 印度文. checkhistory. 印度古哈拉地文. checkhistory. 吉爾吉斯文. checkhistory. 西班牙文. checkhistory.

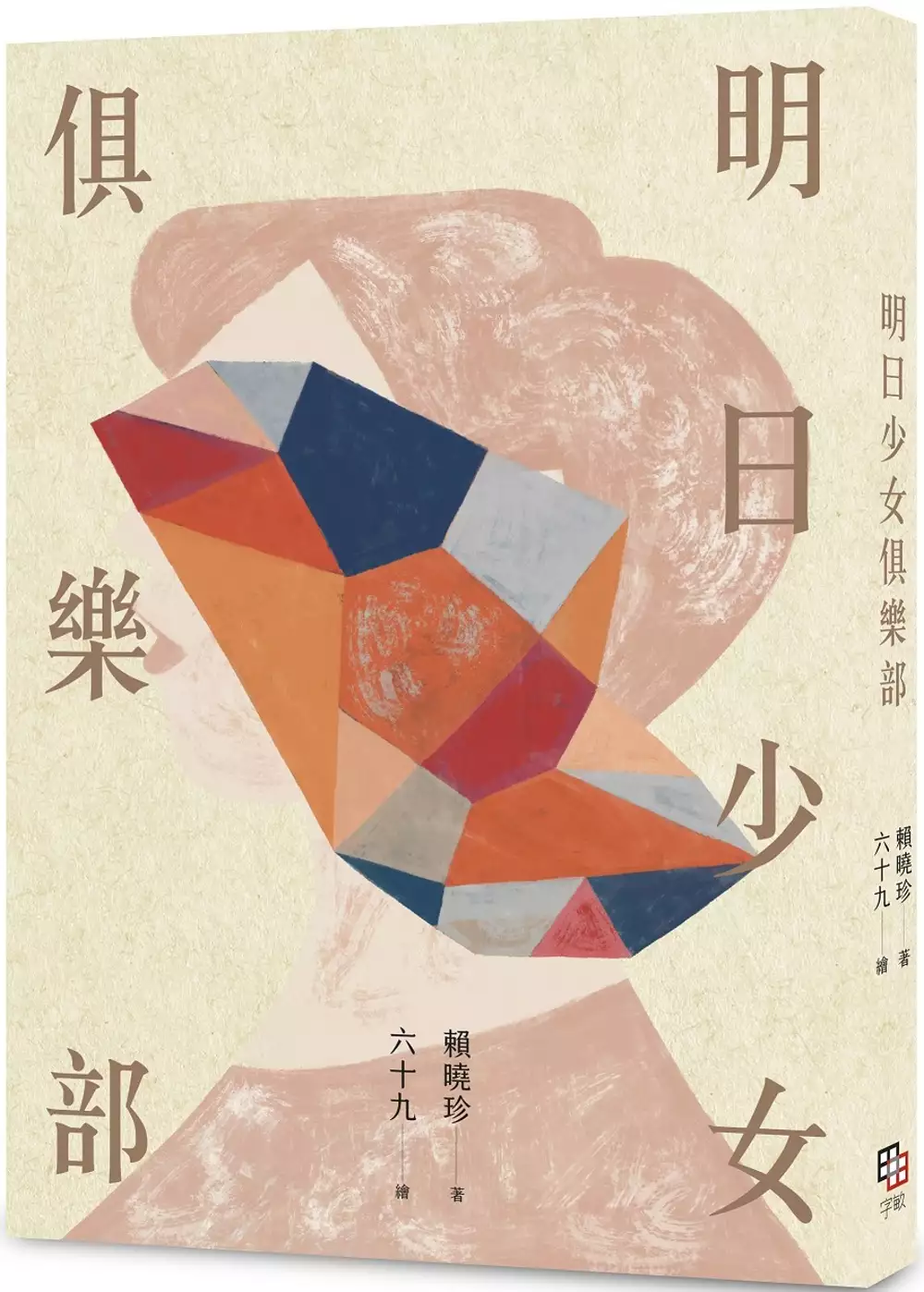

明日少女俱樂部【博客來獨家限量「礦石少女」封面 + 作者親簽珍藏版】

為了解決印尼話 的問題,作者賴曉珍 這樣論述:

【博客來獨家!限量「礦石少女」封面親簽版】 金鼎獎、開卷好書獎、九歌現代少兒文學獎等「多金」作家賴曉珍 為所有等待成人的少女 書寫一個微甜、微澀、微懵懂的「半熟」青春物語 婚紗店少女 我第一次看到長得這麼醜的女生,她的名字叫阿嫌。 大概知道自己長得難看,第一天到我家時,她一直緊緊躲在媽媽身後,頭垂得低低的,斜斜抬起眼角看人。媽媽說,她是阿嫌姊姊,以後住我們家,在店裡幫忙。 拜託,我們婚紗店是屬於公主的世界,怎麼可以讓這麼醜的人住進來?什麼,還要跟她一起睡?我不要! 但是沒辦法,阿嫌從此成了我們家的一分子。 再後來,她成了一個對我很重要很重要的人。只是,你永遠不知

道一個人對你有多重要,直到你快要失去她的時候…… 卡斯提拉少女 全世界我最恨的,就是「卡斯提拉」。 想知道原因嗎? 我們家開蛋糕店。不是那種裝潢華麗的店面,而是四十年裝潢不變,外表看起來像老氣的香舖,窄小的門面,靠著騎樓的挑高玻璃櫥窗裡,一層層放著我家賣的唯一產品——長崎蛋糕。不過,我們都稱呼它的日文名字カステラ(kasutera),讀做「卡斯提拉」。 為什麼我們家不能像街上的那家「小巴黎」那麼氣派時髦呢?單調、老氣、一成不變的卡斯提拉,彷彿成了我們家永遠的單選題,難道我的人生今後也只有這樣的一條路嗎?太可怕了,我才不要呢…… 傘店少女 舅舅從什麼時候開始賣傘?

嗯,聽說有十幾年了吧。 他原先擁有一個小店面,除了傘,還賣些格調不高的皮包、皮帶類的雜貨。後來店愈搬愈小,最後落腳在市區一棟「關門大吉」的百貨公司騎樓下,變成路邊攤、只賣傘。 雖然我是千萬個不願意,但這個暑假,媽媽還是硬把我丟到舅舅那邊「打工」,說是要讓我見見世面。 當路邊攤賣傘小妹的日子不算有趣也不算無聊,才三天我就學會了舅舅的推銷功夫,也漸漸發現,舅舅這個人、以及他對「傘」的偏執,背後其實有著我原先不理解,後來才漸漸懂得的故事…… 三個女孩,三樣青春,一段在臺中老城區共同走過的年少歲月。 今日的女孩,同時也是明日的少女, 我們總是急於長大,卻又期望有些事永遠不要到

來。 總是覺得已懂得夠多,卻不明白「為什麼」有時候不一定有答案。 就這樣,在懂與不懂、似懂非懂、懵懵懂懂之間, 某個時刻,我們突然就長大了。 ★博客來獨家!極限量特別版封面 + 作者親筆簽名 由知名插畫家六十九特別設計的隱藏版封面,封面上的短髮人像,象徵著每一位少年男女,都擁有不該被定義的各種面貌;如同未加雕琢的原石,各不相同,但個個擁有無限可能,經過時間的淬鍊和洗禮,有朝一日,便能折射出最耀眼的光芒。 本書特色 ★敬,那些曾經走過或正在發生的年少風景 《明日少女俱樂部》全書採「串珠」結構,三篇獨立故事、三個不同主題、三位親密好友,但無一例外,都緊扣著夢想、愛

情、家庭與未來這些青春命題。每篇故事皆以第一人稱的「我」為觀點,這三個「我」,都正值從女孩邁入少女的年紀,彷彿剛剛破蛹而出的蝴蝶,還未能完全展翅,便急著伸出觸角探索這個世界。透過「我」的眼睛,讀者彷彿可以看到少年男女眼中的惶惑、期待、疑問,與種種幽微複雜的小心思,並在其中,看到一部分曾經、現在或未來的自己。 ★敬,那孕育我們一步一步長大的家鄉市井 本書的場景是作家賴曉珍的故鄉──臺中市舊城區,這個曾經繁華熱鬧、如今風光不再的老城區,承載著許多「老臺中」的味道與風華,但隨著歲月流逝,老城彷彿未能追上時代的腳步,逐漸沒落,許多舌尖上的美味記憶,也都隨著時代翻篇而不復存在。為了留住回憶中的

家鄉風景,賴曉珍寫下這三位在老臺中出生、成長的少女,讓她們帶領讀者穿梭在婚紗街、糕餅店、老書局之間,見證一個城市如何哺育、滋養生在其中的人們。 同聲推薦 王淑芬(作家) 林世仁(兒童文學作家) 楊双子(作家、小說家) 廖玉蕙(作家) (以上依姓名筆劃排序)

印尼話進入發燒排行的影片

☛訂閱頻道Subscribe channel:https://bit.ly/3xNoPmM

り很會SAY外國話,揪りはい啦。

☛男子用挑戰名義整阿嬤:https://youtu.be/dd9QZP69B6U

☛隨便打蛋都雙蛋黃你敢信:https://youtu.be/2HNbTS9amps

Credit:TikTok/ryanhaleyt

IG:https://bit.ly/3i5ivCt

YouTube:https://bit.ly/3kVcJFj

☛爆笑街訪看這邊:https://bit.ly/3eZvEuG

☛更多網路新聞看這邊:https://bit.ly/3BI4VwH

#這批太純 #這批太純新鮮事 #視訊聊天 #語言 #外國人

跨文化家庭的教養信念與調適歷程—一對印尼籍華僑父母之質性研究

為了解決印尼話 的問題,作者許慈恩 這樣論述:

本研究旨在探討在臺印尼籍華人父母之教養信念與影響其教養信念之因素,以及在臺跨文化之教養困境與調適歷程。研究者以立意取樣,選取一對在臺之印尼籍華人父母為研究對象,採用半結構式深度訪談進行資料的蒐集,並針對訪談逐字稿、訪談紀錄及研究者省思等資料進行分析並加以討論。 研究結果發現:一、班爸及班媽的教養信念包含:建立好品格、快樂成長、宗教信仰、語言學習及建立親人關係等五個部分。二、影響班爸及班媽教養信念的因素為:文化、社會網絡、自身經驗與原生父母、婚姻狀況、宗教、子女年齡、子女氣質及父母的涵化策略等八個因素。三、班爸及班媽來臺教養之困境與調適歷程為:1.中文不流暢:班爸及班媽中文不流暢

,導致教養時出現無法回答阿班的提問或教導阿班的情形。起初班爸以轉移注意力的方式讓阿班不要繼續追問,但覺察此方法不合適後,改為和班媽相同的方式,與阿班一同學習。2.宗教信仰與興趣差異:在臺成長的阿班受到環境影響對傳統道教感興趣,與父母期待他信仰的天主教不同。一開始班爸班媽採制止方式,但阿班仍感好奇,因而改聽保母建議,讓阿班觀察傳統道教廟會活動滿足其好奇心,且多帶阿班參與教會活動,使其與教會有更多的接觸而對天主教產生興趣。3.與印尼的連結缺乏:阿班缺乏學習印尼語的環境,且與印尼的家人關係較疏遠。在阿班出生前父母即為其擬訂語言學習計畫,但實際執行有困難而先讓阿班學中文。直至去年他們驚覺阿班無法與印尼

的家人溝通,開始以印尼語與阿班聊天及教唱印尼語兒歌的方式共同教導阿班。與印尼家人互動則是過年帶阿班回印尼探望、平常與家人視訊、教阿班講印尼話等方式。4.教養上不便之處為:缺乏家庭系統支持、就學困境、阿班的身分認同。在無家庭支持系統協助下,目前班爸及班媽主要請保母協助照顧,以及夫妻努力協調。面對就學的困境,班爸及班媽尋求保母的協助。身分的認同的困境則採取重視阿班的自信,並從小教導讓阿班認同自己是印尼人的身分。 最後根據本研究結果,提供來臺跨文化父母、政府單位及未來研究相關建議。

明日少女俱樂部

為了解決印尼話 的問題,作者賴曉珍 這樣論述:

金鼎獎、開卷好書獎、九歌現代少兒文學獎等「多金」作家賴曉珍 為所有等待成人的少女 書寫一個微甜、微澀、微懵懂的「半熟」青春物語 婚紗店少女 我第一次看到長得這麼醜的女生,她的名字叫阿嫌。 大概知道自己長得難看,第一天到我家時,她一直緊緊躲在媽媽身後,頭垂得低低的,斜斜抬起眼角看人。媽媽說,她是阿嫌姊姊,以後住我們家,在店裡幫忙。 拜託,我們婚紗店是屬於公主的世界,怎麼可以讓這麼醜的人住進來?什麼,還要跟她一起睡?我不要! 但是沒辦法,阿嫌從此成了我們家的一分子。 再後來,她成了一個對我很重要很重要的人。只是,你永遠不知道一個人對你有多重要,直到你快要失去她的時候…

… 卡斯提拉少女 全世界我最恨的,就是「卡斯提拉」。 想知道原因嗎? 我們家開蛋糕店。不是那種裝潢華麗的店面,而是四十年裝潢不變,外表看起來像老氣的香舖,窄小的門面,靠著騎樓的挑高玻璃櫥窗裡,一層層放著我家賣的唯一產品——長崎蛋糕。不過,我們都稱呼它的日文名字カステラ(kasutera),讀做「卡斯提拉」。 為什麼我們家不能像街上的那家「小巴黎」那麼氣派時髦呢?單調、老氣、一成不變的卡斯提拉,彷彿成了我們家永遠的單選題,難道我的人生今後也只有這樣的一條路嗎?太可怕了,我才不要呢…… 傘店少女 舅舅從什麼時候開始賣傘?嗯,聽說有十幾年了吧。 他原先擁有一個小店

面,除了傘,還賣些格調不高的皮包、皮帶類的雜貨。後來店愈搬愈小,最後落腳在市區一棟「關門大吉」的百貨公司騎樓下,變成路邊攤、只賣傘。 雖然我是千萬個不願意,但這個暑假,媽媽還是硬把我丟到舅舅那邊「打工」,說是要讓我見見世面。 當路邊攤賣傘小妹的日子不算有趣也不算無聊,才三天我就學會了舅舅的推銷功夫,也漸漸發現,舅舅這個人、以及他對「傘」的偏執,背後其實有著我原先不理解,後來才漸漸懂得的故事…… 三個女孩,三樣青春,一段在臺中老城區共同走過的年少歲月。 今日的女孩,同時也是明日的少女, 我們總是急於長大,卻又期望有些事永遠不要到來。 總是覺得已懂得夠多,卻不明白「為什麼

」有時候不一定有答案。 就這樣,在懂與不懂、似懂非懂、懵懵懂懂之間, 某個時刻,我們突然就長大了。 本書特色 ★敬,那些曾經走過或正在發生的年少風景 《明日少女俱樂部》全書採「串珠」結構,三篇獨立故事、三個不同主題、三位親密好友,但無一例外,都緊扣著夢想、愛情、家庭與未來這些青春命題。每篇故事皆以第一人稱的「我」為觀點,這三個「我」,都正值從女孩邁入少女的年紀,彷彿剛剛破蛹而出的蝴蝶,還未能完全展翅,便急著伸出觸角探索這個世界。透過「我」的眼睛,讀者彷彿可以看到少年男女眼中的惶惑、期待、疑問,與種種幽微複雜的小心思,並在其中,看到一部分曾經、現在或未來的自己。 ★敬,

那孕育我們一步一步長大的家鄉市井 本書的場景是作家賴曉珍的故鄉──臺中市舊城區,這個曾經繁華熱鬧、如今風光不再的老城區,承載著許多「老臺中」的味道與風華,但隨著歲月流逝,老城彷彿未能追上時代的腳步,逐漸沒落,許多舌尖上的美味記憶,也都隨著時代翻篇而不復存在。為了留住回憶中的家鄉風景,賴曉珍寫下這三位在老臺中出生、成長的少女,讓她們帶領讀者穿梭在婚紗街、糕餅店、老書局之間,見證一個城市如何哺育、滋養生在其中的人們。 同聲推薦 王淑芬(作家) 林世仁(兒童文學作家) 楊双子(作家、小說家) 廖玉蕙(作家) (以上依姓名筆劃排序)

認同與協商─以《戀戀木瓜香》與《娘惹滋味》新住民飲食再現為觀察核心

為了解決印尼話 的問題,作者林怡君 這樣論述:

臺灣為典型的移民社會,不同時期的移民為臺灣帶來多元的文化與活力。自1970年代開始,臺灣經濟快速成長,教育水準提高,使得弱勢的中下階層男性,無法順利在臺灣找到合適女子結婚,為了組織家庭及傳宗接代,這些男子只好轉而從東南亞乃至於大陸尋找「新娘」。而這個新族群在臺灣的生活情形引起許多臺灣導演及影像傳播媒體開始關心新住民女性與移工的相關議題,並試著以新住民女性或移工為主題或主角拍攝相關的戲劇、紀錄片和電視電影。 然而飲食習慣通常是移民或少數民族最後才會放棄的一項文化傳統,這些來臺的新住民或移工藉由烹煮家鄉的食物來維繫對原鄉文化的認同。此現象反映在電影上,呈現的觀察面向─如影視作品如何

透過再現新住民的飲食,體現文化認同的困境與協商?臺灣料理與新住民飲食的權力關係為何?是否有文化位階上的角逐與差異?以及導演透過新住民飲食於影視中的再現是否想要呼應跨族群認同的官方意識形態?而其理念落實在實際的現況中是否有其可行之處,抑或是有其限制或迷思。 最後,筆者期盼透過本篇論文的研究成果,能讓社會大眾除了能更深刻了解新住民或移工的原鄉文化經由影視的再現後,常已被影視製作者或閱聽人賦予不同的象徵意義之外,也能體會新住民與移工已是臺灣重要成員,從而能以更溫暖的眼光看見其真實的生命歷程,以更尊重、平等的態度去對待他們。

印尼話的網路口碑排行榜

-

#1.走入印尼隨口說《解答》 - 永無止盡的學習路

題庫總數:41. 是非題:15 (○:7、╳:8). 選擇題:26 (A:6、B:8、C:4、D:8). 多選題:0. roddayeye整理. Q, 「我的名字是蘇西」印尼語要怎麼說? 於 roddayeye.pixnet.net -

#2.新冠肺炎宣導印尼語-跨國勞動力權益維護資訊網站

Menghadapi Virus Corona(COVID-19),kami peduli dengan kesehatan pekerja migran.Jika kalian membutuhkan bantuan,silakan hubungi saluran hotline MOL 1955. Đối ... 於 fw.wda.gov.tw -

#3.安娜教我的印尼話Lesson 1 - 打油詩女士的絮聒

趁著新職務會和印尼有點關係,所以先向外婆的看護-安娜,學幾句印尼話放著備用。至於我的拼音方式,就看大家是否有緣有靈犀了,哈哈。 於 imburlesque.pixnet.net -

#4.翻譯

印尼 文. checkhistory. 印尼巽他文. checkhistory. 印度文. checkhistory. 印度古哈拉地文. checkhistory. 吉爾吉斯文. checkhistory. 西班牙文. checkhistory. 於 translate.google.cn -

#5.印尼語- PChome 24h書店

印尼 語333超快速學習法:3天說一口流利印尼語(附MP3). 作者: 全球通語研社; 出版社: 布可屋. $379 79 折 $ ... 於 24h.pchome.com.tw -

#6.【問題】會印尼話有沒有優勢 - 哈啦區

先說我的狀況因為我媽是印尼人,有開了超過10年的印尼雜貨店我會想學印尼話是因為有現成的語言老師可以進行教學所以我主要想問的是如果雜貨店不幸倒閉 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#7.快樂學習印尼語-08 常用單字(生活與家庭) - hu430215的部落格

Selamat datang! 歡迎光臨! ... Selamat bertugas! 工作愉快! ... Selamat lebaran! 新年快樂! Selamat tahun baru! 新年快樂! Apa kabar ? 您好嗎? Baik , ... 於 hu430215.pixnet.net -

#8.開放印尼移工入台首週557人申請394人申請成功

勞動部今(18)日指出,首批7名印尼移工於110年11月17日晚間抵臺, ... 配合事項,以及發送印尼語「移工在臺工作須知手冊」,掃描加入「LINE@移點通」 ... 於 finance.ettoday.net -

#9.快譯通印尼話實用生活會話

想到印尼旅行,體驗熱帶島嶼風光,但想到有看沒有懂的印尼語就頭大嗎? 那麼就不能錯過【快譯通實用印尼語生活會話】! 【快譯通實用印尼語生活會話】精選旅行途中最 ... 於 www.instant.com.tw -

#10.大家來學印尼話~~我最愛印尼語100句 - sunshine晴天

來講講我學印尼話的淵源,我學印尼話是從我家請印尼看護工開始的,一個語言不通的人來到台灣,當你要跟他建立人際關係的第一步…『就是溝通』! 於 cpr1031.pixnet.net -

#11.LINE貼圖- 中文(繁體)+印尼文熊

BABOOmama. 中文(繁體)+印尼文熊. NT$30. リストに追加する. 贈送禮物; 購買. 點擊貼圖即可預覽。 重試. Copyright(c)2015 BABOOmama All Rights Reserved. 於 store.line.me -

#12.即學即用印尼話(書附CD) - 文鶴網路書店

隨著印尼經商、印傭的開放,台灣與印尼的兩地交流日益頻繁,印尼語成為許多人迫切需要的工具,以便應用於生活及商務上,本書針對一般日常生活、旅遊、商務用語彙編成 ... 於 www.crane.com.tw -

#13.LINE會講印尼話!讓你和印尼勞工變麻吉! - 科技

想和印尼朋友們聊天,要先從上方的選單中去邀請「ENG-IND translator」一同加入。每當你或對方輸入了英文或印尼語它都慧即時翻譯,超酷! 於 www.chinatimes.com -

#14.100 印度尼西亞語帶有音頻的短語 - Nemo語言應用程序

蛇是直著爬的。 印尼語是印度尼西亞的官方語言,常用於爪哇、巴厘島和蘇門答臘島等印尼諸島以及雅加達市。 於 hk.nemolanguageapps.com -

#16.公視印尼語新聞(印尼)其他播放時間- Yahoo奇摩電影

目前顯示日期: 公視印尼語新聞(印尼),共有4筆資料. 回綜合首頁. 日期/時間, 節目名稱, 頻道. 11-22 7:54 AM, 公視印尼語新聞(印尼), 公視. 11-23 7:54 AM, 公視印尼 ... 於 movies.yahoo.com.tw -

#17.外籍移工重啟入境首批7印尼看護昨晚抵台 - 公視新聞網

手舉印尼文標語,歡迎移工來到台灣,國內重新開放移工入境工作後,17日晚間首批印尼籍移工分別搭乘華航及長榮航空抵台,搭乘華航的四名移工, ... 於 news.pts.org.tw -

#18.劍橋詞典:印尼語-英語翻譯

PASSWORD Indonesian–English Learner's Dictionary © 2015 K DICTIONARIES LTD. KERNERMAN SEMI-BILINGUAL DICTIONARIES Based on the semi-bilingual approach to ... 於 dictionary.cambridge.org -

#19.印度語和印尼語的區別,印尼語和馬來語有什麼區別?

馬來文和印尼文有百分之九十的相似,但在發音上卻有很大的不同。由於馬來人常年和當地華人、印度人打交道,在他們的言語裡會參雜很多其他的語種,比如英文 ... 於 www.diklearn.com -

#20.印尼語入門N1

印尼 語入門N1. 鄧克禮老師. NT$4500 NT$3600. 授課老師: 印尼語專業教師-鄧克禮老師. 上課地點: 忠孝. 上課時數: 20hr. 上課期間: 2021-12-14~2022-02-08. 於 m.sce.pccu.edu.tw -

#22.戶政業務相關詞彙中、英、印尼文

印尼 文. 戶籍謄本. Household. Registration. Transcript. Pendaftaran Sensus. Salinan. 證明文件. Proving documents /. Certificate. Surat Keterangan. 於 www.taichung.gov.tw -

#23.聲畫錄音室Piclody Studio

從冰島語到希伯來文,從印尼語到阿拉伯文,聲畫錄音室擁有全球母語配音員資源,各語種無論大小,都可以幫你找到該語言廣播級的聲音。無須擔心口音不標準被您的海外客戶 ... 於 piclody.com -

#24.印尼文|Hi家教線上外語專家

隨著東協經濟體的形成,東南亞語成為外派人才、台商之間最夯的語言學習。HiTutor線上印尼文課程,從基礎問候、自我介紹到交際聊天,專業外師的引導,讓你在輕鬆的氛圍 ... 於 tw.hitutoracdm.com -

#25.閩南方言和印尼語的相互借詞

@ 這里的“簿"、“泉"指海川音、泉州音,未注明者是廈門音。 @ 印尼語e 字母有兩個音(~ )和(e) ,在表示(e) , 1972 年印尼公佈 ... 於 www.cuhk.edu.hk -

#26.移工重啟入境首批7名印尼看護抵台[影] | 生活| 重點新聞 - 中央社

中央流行疫情指揮中心日前宣布重啟外籍移工入境,17日晚間有首批7名印尼籍移工抵台,勞動部派人到場接機,並貼心製作印尼文看板引導。 於 www.cna.com.tw -

#27.1095, - 三個,你必須要學印尼語的理由「開放多元的印尼語

J編覺得呢~印尼語其實很好學!而且非常好客。 因為印尼語不像越南語要記許多符號及聲調,只要將原本的英文字母換個發音就好 ... 於 zh-cn.facebook.com -

#28.印尼語工作職缺/工作機會-2021年11月 - 1111人力銀行

幸福企業徵人【印尼語工作】兼職印尼文翻譯、印尼語翻譯人員、印尼文翻譯人員、雙語線上文字客服、資深行銷專員、電商行銷助理等熱門工作急徵。1111人力銀行網羅眾多 ... 於 www.1111.com.tw -

#29.中、印尼文對照

(中、印尼文對照). 指導單位:行政院衛生署護理及健康照護處. 承辦單位:台灣長期照護專業協會. 中華民國95 年11 月編印. Page 2. I. 目. 錄. Katalogus. Katalogus. 於 www.vhcy.gov.tw -

#30.印尼語學習資源分享 - Matters

Regina Chen / Plums Blossom 說說學習動機: 因為工作需要而去學印尼語, 學印尼語的資源不如英文、韓文、日文多, 所以想來分享一下我不專業的印尼語 ... 於 matters.news -

#31.常見醫療用語 醫療病狀(印尼文)

常見醫療用語── 醫療病狀(印尼文). 中文. 英文. 印尼文. 中文. 英文. 印尼文. 發燒. Fever. Demam. 流鼻涕. Running nose. Hidung berair. 發高燒. High fever. 於 www.newsouthhealth.org.tw -

#32.14-1 十句常用印尼語-你的生日幾月幾日- 印是要尼說〈二〉 - C ...

使用支援HTML5 與MP4 編碼的瀏覽器,例如Chrome、Mozilla Firefox 或IE9+; 安裝Flash Player · Prev. 14-1 青年誓言Sumpah Pemuda · Next. 14.2 每日的印尼單字-月份. 於 c-learning.cycu.edu.tw -

#33.印尼話

PronunciationEdit · Mandarin. (Pinyin): yìnníhuà: (Zhuyin): ㄧㄣˋ ㄋㄧˊ ㄏㄨㄚˋ · Cantonese (Jyutping): jan 3 nei 4 waa · Min Nan (Teochew, Peng'im): ing 3 ni 5 uê 7 / ... 於 en.wiktionary.org -

#34.快樂學印尼語- 語言學習|國立教育廣播電臺

印尼 語在7世紀開始就流通於馬來印尼群島,是當時最重要的商用語言。 如果你想要認識東南亞,就跟著麗蘭老師一起來學習在東南亞四個國家都通的印尼語吧! 於 www.ner.gov.tw -

#35.印尼語怎麼說?基礎印尼文自學教學與學習筆記 - 威彼WillPete

印尼文(印尼語、印尼話)是印尼的官方語言,大約有兩億左右的人能夠使用印尼文溝通。印尼語相較於其它語言來說,文法規則非常簡單,對於非母語學習者 ... 於 www.wpchen.net -

#36.快樂學習印尼語(中)

印尼 文跟別的語文一樣,在單字方面除了外來語以外,印尼文本身的單字,就是那個樣子,沒有為甚麼跟不為甚麼,就像英文一樣,為甚麼美麗是beautiful呢 ... 於 rokokuo.pixnet.net -

#37.印尼語跟台語也有關係!? 關於印尼,你不知道的五個有趣事實(下)

印尼 憲法保障宗教自由,但政府只認可六種官方宗教: 伊斯蘭教、基督新教、天主教、印度教、佛教(大多為小乘佛教,與泰國的佛教較接近)和儒教(華人信仰),聽 ... 於 blink.com.tw -

#38.譯力亞洲- 印尼語翻譯服務及在地化內容 - Elite Asia

印尼 語是印尼的主要語言,而印尼是全東南亞最大的國家,擁有全球最多的穆斯林人口。 有超過2億印尼人使用印尼語,其餘人則使用英語、荷蘭語或其中一種當地方言,其中以 ... 於 www.eliteasia.co -

#39.Spaces|辦公室空間,彈性會員& 會議室

Indonesia. 印尼文 · Italiano. 義大利語 · 日本語. 日語 · 한국어. 韓語 · Lietuvių. 立陶宛文 · Bahasa Melayu. 馬來文 ... Indonesia. 印尼文 · Italiano. 義大利語. 於 www.spacesworks.com -

#40.Indonesia (印尼語) - 財政部北區國稅局

多元族群稅事通 · Indonesia (印尼語). 於 www.ntbna.gov.tw -

#41.[來學學印尼話] Saya Mau Makan Nasi Goreng 我想吃印尼炒飯

[來學學印尼話] Saya Mau Makan Nasi Goreng 我想吃印尼炒飯 · Nasi Goreng 發音的方式是: 哪西 勾壘ˊ,意思就是炒飯。 · 微辣的炒飯加上糖心荷包蛋~ 恩~ 流口水了拉!! 於 shiningtour.pixnet.net -

#42.消化系統

印尼 文. 越南文. 泰文. 口腔. Oral cavity. 口腔. Rongga mulut. Khoang miệng. ช องปาก. 食道. Esophagus. 食道. Esofagus. Cuống họng. หลอดอาหาร. 於 health.tainan.gov.tw -

#43.「印尼話」跟「馬來話」,是截然不同的「兩種語言」嗎? 別 ...

嚴格來說,「印尼語」應該稱為「印尼馬來語」更為準確;而「馬來語」亦並不單屬馬來西亞,它也被其他國家的人使用,且還是新加坡、汶萊、印尼的國語。 於 crossing.cw.com.tw -

#44.病患用藥指導 - 花蓮慈濟醫院

中文. 印尼文. 一天一次. Sekali sehari. 一天兩次. Dua kali sehari. 一天三次. Tiga kali sehari. 一天四次. Empat kali sehari. 必要時使用. Guna jika diperlukan. 於 hlm.tzuchi.com.tw -

#45.翻譯

印尼 文. checkhistory. 印尼巽他文. checkhistory. 印度文. checkhistory. 印度古哈拉地文. checkhistory. 吉爾吉斯文. checkhistory. 西班牙文. checkhistory. 於 translate.google.com -

#46.印尼語表單 - 臺灣屏東地方檢察署

印尼 語表單. 回上一頁; 友善列印. 1 Hak dan Kepentingan Kerja · 2 Surat Permohonan Kompensasi Korban Kriminal · 3 Surat Permohonan Pertimbangan Kembali ... 於 www.ptc.moj.gov.tw -

#47.跌倒防制須知-中印尼文版|找教材 - 健康九九網站

跌倒防制須知-中印尼文版2018 健康新識代全民徵厲害健康傳播素材徵選活動入選:└醫療院所及照護機構-單張類-入選└製作/授權單位:彰化基督教醫療財團法人彰化基督教 ... 於 health99.hpa.gov.tw -

#48.衞生防護中心- Informasi dalam Bahasa Indonesia (印尼文資訊)

衞生防護中心網頁的印尼文版本只包含部分基本資訊。如欲瀏覽更多資訊,請參閱英文、繁體中文或簡體中文版本。 Versi Bahasa Indonesia dari CHP berisi informasi ... 於 www.chp.gov.hk -

#49.EZ Mag 印尼語學習誌(課文朗讀版) ,雙十一活動訂一年送一年

雜誌也非常適合印尼文基礎好的學員。編輯群們累積有20年的印尼語教學經驗,因此雜誌內容具有一定的豐富度以及深度,會讓你從 ... 於 ezlearn.waca.shop -

#50.通譯對移工講這句印尼話遭認定性騷擾要賠 - 自由時報

印尼 籍移工阿梅提告指,她先前到派出所作筆錄時,遭通譯以印尼語性騷擾,害她精神遭受莫大痛苦,提告索賠;但通譯否認指控。台北簡易庭認為,通譯當下 ... 於 news.ltn.com.tw -

#51.為何印尼人很少說官方語言印尼語- BBC 英伦网

她把我買的食物用報紙包好遞給我,我能讀懂報紙上的文——'標凖印尼語(Bahasa Indonesia baku)',我心想,這就是教科書用的印尼語。我的老師在課堂上將這 ... 於 www.bbc.com -

#52.幹你個雞巴(此句已消音) | 印尼話髒話| 教育百科-2021年11月

tai是印尼話的髒話「屎」所以會被過濾嘛,那打以下這些印尼髒話會怎樣呢? pukima – 你娘卡好. amput – 幹你娘. chiak sia – 吃屎(跟makan tai一樣). 於 eduwikitw.com -

#53.印尼語筆記02:你從哪裡來

印尼 語筆記02:你從哪裡來 ... A: Apa kabar, Bu? 小姐,你好嗎? B: Baik-baik saja. Kamu apa kabar? 不錯吧。你呢,你好嗎? A: Kabar baik. Mari saya ... 於 ronaldyick.wordpress.com -

#54.印尼話國語發音@ 鳼蒂的桃花源 - 隨意窩

200808241904印尼話國語發音 ?印尼語學習. 阿巴卡包噁→ 你好,好久不見 蛇拉慢怕吉→ 早安| 蛇拉慢西洋→ 午安 蛇拉曼馬濫→ 晚安| 的哩馬尬係→ 謝謝 於 blog.xuite.net -

#55.生活印尼語#11:印尼文關於時間的實用口語表達 - 印尼吃喝玩樂

接下來我們來說說印尼文在表達幾點幾分比較特別的幾種方式. 六點一刻:Jam 6 seperempat /jam 6 lewat lima belas menit = 6:15. 於 playindonesia.pixnet.net -

#56.2021印尼語高階班 - 活動匯

印尼 是東南亞最大的市場,印尼語也是最容易入門的語言,與馬來語更有高達90%的相似度,其豐富多元的文化更值得大家深入了解。本中心特聘具多年教學經驗的外籍講師與學員 ... 於 events.taiwantrade.com -

#57.印尼語自學或當教才。Buku Pelajaran-Bahasa-Indonesia

幫您把印尼語學好~開口說印尼語絕對難不倒! 輕鬆快速學印尼語簡易拼音法常用且易懂文法字彙活用生活常用句型強化聽力與口語能力是學印尼語以及加強個人印尼語能力不可 ... 於 mall.shopee.tw -

#58.期刊文獻- 中印尼文化經濟協會

期刊文獻:中印尼文經協會年刊2015年刊. 初見面的印尼話. 作者:文高玉媚. 在聽印尼人對話時,有時雖然聽不懂他們對話的內容,但最後常會聽到一句「Terima kasih」。 於 www.sicea.org -

#59.2021年印尼語初級檢定測驗Basic TIBA TKA - 教育部

2021年印尼語初級檢定測驗Basic TIBA TKA, 友善列印. 發布單位:國際及兩岸教育司聯絡人:蔡倍禎 電話:(02)7736-5736 電子信箱:[email protected] ... 於 depart.moe.edu.tw -

#60.印尼語,一學就上手!(第一冊)

印尼 語,一學就上手!(第一冊). 王麗蘭. 瑞蘭國際. 9789865639259. 台灣大學、政治大學印尼語名師王麗蘭老師新著,史上最強的印尼語學習書上市! 於 www.taaze.tw -

#61.在App Store 上的「利用Drops 學習印尼文」

閱讀評論、比較客戶評分、查看截圖,並進一步瞭解「利用Drops 學習印尼文」。下載「利用Drops 學習印尼文」並在iPhone、iPad 和iPod touch 上盡享豐富 ... 於 apps.apple.com -

#62.外交部「新南向政策平臺」印尼語及越語版已正式上線

為持續加強政府對「新南向政策」重要目標國的文宣效能,外交部繼上(2017)年11月在「新南向政策資訊平臺」(http://nspp.mofa.gov.tw)設立印尼語版 ... 於 www.mofa.gov.tw -

#63.印尼語華語教學-IN在臺灣(Bahasa Indonesia) - SoundOn

以生活、購物、旅遊等日常為主的印尼語會話教學節目,深入簡出的讓觀眾在愉快的聽賞過程中,輕鬆簡單的學會印尼語,印尼教學-IN在台灣由財團法人中央廣播電臺印尼語 ... 於 player.soundon.fm -

#64.[學印尼文] 單字篇_關於吃吃喝喝(makan dan minum)

[學印尼文] 單字篇_關於吃吃喝喝(makan dan minum) 今天Nina要跟大家分享關於吃吃喝喝的印尼文學習。在印尼有許多道地美食, 雅加達更有許多美味餐廳, ... 於 nina1224.pixnet.net -

#65.印尼語333超快速學習法:3天說一口流利印尼語(附MP3) - 博客來

書名:印尼語333超快速學習法:3天說一口流利印尼語(附MP3),語言:繁體中文,ISBN:9789869637688,頁數:320,出版社:布可屋,作者:全球通語研社, ... 於 www.books.com.tw -

#66.開放移工入境工作後首批印尼籍7人搭機抵台

重新開放移工入境工作後,首批印尼籍移工7人17日晚間分別搭乘中華航空及長榮 ... 發展署駐桃園機場的接待人員,在空橋門口持印尼文標語歡迎移工下機。 於 udn.com -

#67.印尼語翻譯-新人首單立減十元-2021年11月|淘寶海外

去哪儿购买印尼語翻譯?当然来淘宝海外,淘宝当前有103件印尼語翻譯相关的商品在售,其中按品牌划分,有BESTRANS1件、Mastertrans2件。 在这些印尼語翻譯的翻譯語種有 ... 於 world.taobao.com -

#68.用15張圖表認識印尼文:跟印尼朋友打招呼一次就上手

印尼 文的基本語序跟中文一樣都是:「主詞─動詞─受詞」。 不同的則是形容詞、指示代名詞及所有格代名詞,這些都以後位修飾法接在名詞之後。 名詞一般不依 ... 於 www.thenewslens.com -

#69.母親節重逢印尼保姆滿週年許紫涵力學印尼文送感恩卡片

去年4月,就讀北一女中三年級的許紫涵,因當時印尼疫情嚴峻,讓她時常夢到小時候照顧她的印尼保姆Dwi,後來在「天下獨立評論」總監廖雲章與中央電臺印尼語 ... 於 www.rti.org.tw -

#71.印尼語- 台灣萬里長城

台灣萬里長城位在台南白河,是最新的台南景點,以巧奪天工的技術將中國萬里長城呈現在旅人眼前,讓您可在園區內飽覽山海關、秦朝兵馬俑、烽火台、開封府、皇宮攝影院、 ... 於 greatwall.okgo.tw -

#72.移民署中文網-Indonesia (印尼文)

Indonesia (印尼文). 回上一頁; 友善列印 · 1 Nomor Universal Pendatang Asing Paket Orang Malas 2020-11-10 · 2 Penjelasan Kebijakan Sistem Nomor Identitas Baru ... 於 www.immigration.gov.tw -

#73.國立成功大學- 課程地圖

教材涵蓋基礎印尼語練習,日常生活基本詞彙,單詞形式和句子。本課程等級相符合歐洲語言學習評量共同參考架構(CEFR) A1入門等級。 課程教育目標. B. 於 class-qry.acad.ncku.edu.tw -

#74.印尼話 - 語言板 | Dcard

這裡有人懂印尼話嗎⋯⋯,我家請一個印尼來的但是中文不太好,今年才21歲!!,我用谷歌翻譯翻他打的意思也翻的很奇怪看不懂,Crita apa Mei ? 於 www.dcard.tw -

#75.印尼話真簡單(附4CD) | 誠品線上

印尼話 真簡單(附4CD):,本書的有聲教材,從發音開始,內容為中文唸一遍、印尼文唸兩遍,第一遍為正常速度,第二遍唸稍慢,並留空讓讀者覆誦練習。 於 www.eslite.com -

#76.教女傭說國台語-印傭-外傭家事篇-1 - 外勞

印尼 文. 台語. MANDARIN. EJAAN MANDARIN. INDONESIA. EJAAN TAIWAN. 幫忙, PANG MANG, BANTU, TAU SA KANG. 拿, NA, AMBIL, THE. 洗, SI, CUCI, SE. 於 www.sea.com.tw -

#77.Drops: 免費學印尼語! - Google Play 應用程式

使用最快捷的語言學習應用,並沉浸在英語、俄語、葡萄牙語、西班牙語、法語或德語的學習之中吧! 100%視覺化學習,每天只需5分鐘。 ○ 每天只有五分鐘把你的學習時間 ... 於 play.google.com -

#78.印尼文學習筆記 001關於詞彙「吃」 | 方格子

我發現印尼文的詞彙量十分精簡,一個單詞往往能表達許多意思。 ... 吃+早晨(pagi)=makan pagi(早飯或吃早飯); 印尼, 印尼語, 印尼文, 學習筆記 ... 於 vocus.cc -

#79.初級印尼語(一)的摘要

其中本課群的每節課程均包含聽、說、讀、寫與思考,共五項教育完整的測驗,而這除了能夠讓大家流利地使用印尼語溝通之外,也讓大家更能認識印尼這個國家,進而喜歡上它。 於 taiwanlife.org -

#80.「印尼語」找工作職缺-2021年11月|104人力銀行

2021年11月18日-109 個工作機會|駐外廠務儲備幹部(印尼)【台灣百和工業股份有限公司】、印尼語翻譯【榮欽科技股份有限公司】、印尼語翻譯(PART TIME)【侗慶人力仲介 ... 於 www.104.com.tw -

#81.語言|印尼文學習資源清單(持續更新). Index: 手機Apps

Index: 手機Apps、線上與實體課程、字典、部落格、臉書專頁. “語言|印尼文學習資源清單(持續更新)” is published by Zoe Chen. 於 medium.com -

#82.反詐騙(印尼語篇) - 臺東縣警察局

反詐騙(印尼語篇) · 一、隨時提高警覺,加強居家安全。 · 二、機車加大鎖,鑰匙隨身帶著走。 · 三、發現行跡可疑攜帶行竊工具逗留,請立即報警處理。 · 四、醫院電告遭冒辦健保 ... 於 www.ttcpb.gov.tw -

#83.我的第一本印尼語會話課本:自學、教學、旅遊 - MoMo購物

除了對話、單字與句子表達之外,本書也針對課程整理了文法解說,讓你清楚了解對話中出現的重要文法。 ☆ 30篇實用的印尼文化解說,學會印尼文、也了解印尼 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#84.成果分享| 印尼語..

108印語國小組A-1壞心的阿力-公告版108印語國小組A-2向左轉向右轉-公告版108印語國小組B-1快樂星期天-公告版108印語國小組B-2逛市場-公告版108印語國高中職組A-1白蔥頭 ... 於 www.international-education.ntpc.edu.tw -

#85.生活印尼語: 初級會話(Book+MP3) 第二版 - 敦煌書局

印尼 有許多方言,每一地區都有各自的習慣用語,這一套書籍使用標準印尼文法(bahasa baku),通用印尼全國各省。本系列為教育電台印尼語教學用書,不管您是因洽公或個人 ... 於 www.cavesbooks.com.tw -

#87.印尼語節目- 各國語言廣播電台 - 新北勞動雲

電台, 頻率, 播放時間, 網址. 台北一台, AM 1323, 首播每週日17:00至18:00、重播每週六18:00至19:00. 新竹電台, AM 1206, 首播每週日17:00至18:00. 於 ilabor.ntpc.gov.tw -

#88.印尼文翻譯 - I Love Translation

我愛翻譯提供即時免費的印尼文翻譯服務。 於 zhcnt66.ilovetranslation.com -

#90.印尼日常問候語一、 您好嗎?apa kabar? 二

印尼 日常問候語. 一、 您好嗎?apa kabar? 二、 謝謝您。Terima kasih. 三、 早/午/晚安。Selamat pagi/siang/malam. 四、 嗨/哈囉。Halo. 五、 發生什麼事情了啊? 於 www.ylhpb.gov.tw -

#91.印度尼西亚语

印度尼西亚语(印尼語:Bahasa Indonesia),简称印尼语,即印尼化的马来语廖内方言,是印度尼西亚的官方语言,属马来-波利尼西亚语族,是世界上使用最廣泛的語言之一 ... 於 www.wikiwand.com -

#92.中文‧印尼語基礎會話

印尼 文. Bahasa Indonesia. 中? 文? 發? 音. Pelafalan Bahasa Mandarin. 印尼文發音. Pelafalan Bahasa Indonesia. 兩百. Dua ratus. Liang pai. 都哇啦都斯. 於 www.nypower.com.tw -

#93.【學印尼文】50 個旅遊印尼必備的句子| Glossika 部落格

印尼 的官方語言就是印尼文,在英文會說Indonesian 或是Bahasa Indonesia,有些書會把印尼文錯寫成Bahasa,Bahasa 其實是「語言」的意思,Bahasa Indonesia ... 於 ai.glossika.com -

#94.印尼話

音. Pelafalan Bahasa Mandarin. 印尼文發音. Pelafalan Bahasa Indonesia. 兩百. Dua ratus. Liang pai. 都哇啦都斯. 三百. 壹、前言:為什麼要學印尼文? 於 www.phantompublic.me -

#95.印尼語- 人氣推薦- 2021年11月 - 露天拍賣

共有530個搜尋結果- 露天拍賣從價格、銷量、評價綜合考量,為您精選和印尼語相關的商品. 於 www.ruten.com.tw -

#96.[吃喝玩樂IN峇里島] 實用印尼語教學^^超好玩一看就會!!

在峇里島使用的是印尼語! 因此OREO在這裡分享幾句簡單常用的印尼語第一次聽到印尼話的時候就覺得這比泰語好學的樣子XDD 印象最深的就是晚安: 屎拉媽媽 ... 於 oreo.blog -

#97.印尼語教學【實用學習】基本打招呼Selamat Pagi | 印尼話吃飯

例~ 起床後吃飯= Setelah bangun kasih makan (印尼話) 思得拉趴抆旮西媽乾(中文發音) 上面的例子是我在別的知識找到的.請依這樣的方式幫忙 ... Read More ... 於 twagoda.com -

#98.易學!暢銷!我的第一本印尼語會話 - 東森購物

印尼 語單字和會話都有中文拼音對應會中文就可以說印尼語字母發音會話全部學會中文台語英文印尼文四語對照附漢字音標台語拼音一口氣學會說國台語全國外籍配偶生. 於 www.etmall.com.tw