台中農場餵動物的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦EmeranMayer寫的 腸道.腸道菌與人體免疫:餵飽你的腸道菌,就能提高免疫力改善身心健康 和DaphneMiller的 好土地照顧好身體:向自然學習養生,哈佛醫學博士的食物、健康與營養之旅(好評新裝版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站彰化北斗)正實親子農場/超過十種以上種物,提供飼料免費餵養也說明:位在彰化北斗鎮正實親子農場近日開始收門票了! ... 另外要體驗撿雞蛋帶回家一盒是100元(盡量早上去才有蛋撿),但相較下這裡的動物屬於小貝比哦!

這兩本書分別來自如果出版社 和時報出版所出版 。

遠東科技大學 創新商品設計與創業管理系碩士班 余國訓、王堂亭所指導 林珮梧的 循環農業運用之研究 -以嘉義縣邑米社區大學生態教學農場為例 (2020),提出台中農場餵動物關鍵因素是什麼,來自於循環農業、商業模式、黑水虻、印加果。

而第二篇論文國立臺南大學 環境與生態學院環境教育碩士在職學位學程 陳瀅世所指導 翁文喜的 從流浪動物議題探討人與動物的關係――兼論環境教育實務應用 (2020),提出因為有 流浪動物、動物福利、環境教育的重點而找出了 台中農場餵動物的解答。

最後網站台中石岡︱兔樂園&京葉休閒馬場.來找可愛的兔子和天竺鼠則補充:這家在石岡小巷弄裡的私人農場真的很低調,我還是在IG上不小心發現到的, ... 台中Tagged 兔樂園, 台中親子遊, 台中農場, 石岡景點, 台中餵動物, ...

腸道.腸道菌與人體免疫:餵飽你的腸道菌,就能提高免疫力改善身心健康

為了解決台中農場餵動物 的問題,作者EmeranMayer 這樣論述:

疫苗無法遏止疾病,但腸道菌能 衰弱的腸道會使我們更容易染疫,並增加重症的風險 健康的腸道菌相是解決21世紀所有健康危機的唯一解方 《腸道•大腦•腸道菌》暢銷作者以網絡科學的概念, 再次解說「腸腦菌軸」的最新研究成果 附:餵養腸道菌食譜 為什麼罹患慢性病的covid-19確診者的死亡率較高? 為什麼憂鬱症、神經退化疾病,甚至二型糖尿病患者各自都有類似的腸道菌相? 腸道菌能如何幫助我們面對當前的重大健康危機? •腸道與腸道菌失去協調是現代人不健康的主因 現代社會的食物已大大改變我們腸道菌的樣貌,許多肩負人體重要功能的菌株因缺乏需要的食物已不復

存在,或改而以人體組織為食物,例如膳食纖維不足時,腸道菌會把腸道壁的黏液當作食物,使得我們的腸壁變薄,腸道通透性增加,引起慢性發炎,成為各種慢性病的根本原因,並一旦遇到嚴重的流行性疾病,導致中重症的機率就會大增。 •不同的腸道菌各有不同的核心功能,多樣且豐富的腸道菌是健康的關鍵 沒有腸道菌的參與,人體需要的荷爾蒙、神經傳導素、細胞激素等訊息傳遞分子都會不足。不同的腸道菌在這裡扮演不同的角色,雖然世界各地都有重要的研究單位對此展開研究,但我們對此的理解仍然相當初步。既然我們不知道哪一種腸道菌負擔哪一種功能,讓腸道菌豐富而多樣,就是最好的方案。 •不只飲食會影響腸道菌,壓力、睡

眠和運動也會 人體從來不是線性的,網絡科學運用到人體上,也影響了我們對腸腦菌軸的理解。慢性壓力會影響腸道菌的基因活動,增加細菌與腸道免疫系統的接觸。運動會讓腸道菌組成產生變化,適度運動有益腸道菌相,但極限運動則會增加腸道通透性,讓身體發炎,讓你的身體一直處在免疫危機中。正念、冥想、正常的晝夜節律都必須加入我們維持健康腸道菌相的必須條件中。 •提升免疫力,不是靠吃益生菌,而是餵飽你的腸道菌 我們習慣吃益生菌保健,以為只要補充某些菌種,達到某種固定的腸道菌相,一切健康問題都能解決。但我們不知道的是,其實腸道菌隨著每天的時間節律、季節轉換、居住地點、所吃的食物一直在變動。我們不知道最

適合的腸道菌相是什麼,因此靠補充益生菌來達到目標是非常不精準也不一定有效的方式。 •以餵養腸道菌為目標的全新飲食方式 餵養腸道菌,提供腸道菌食物讓腸道菌豐富多元,自然達到最適合身體需求的健康平衡才是提升免疫力並讓身心健康的解答。培養豐富的腸道菌相需要多元的「腸道菌可利用碳水化合物」(MACs),書中提供了以餵養腸道菌為目標的食譜,並告訴我們怎樣的環境和生活方式對餵養我們體內的腸道菌最有助益。 本書特色 •以網絡科學的概念,進一步說明腸腦菌軸運作的方式 •從腸道菌與免疫力的關連,告訴我們健康的腸道菌相為什麼能提升免疫力 •結合飲食、壓力、睡眠、運動四大方向的腸道菌

健康指南 •以增加腸道菌可利用碳水化合物為目標的餵養腸道菌食譜 專業推薦 吳偉愷醫師(台大醫院肝膽腸胃科主治醫師) 張立人醫師(《大腦營養學全書》暨《皮膚營養學全書》作者) 劉博仁醫師/博士(台中市科博特診所院長) (按筆劃順序排列) 專家推薦 •「邁爾醫師不僅會讓您了解居住在我們腸道中的各種微生物的重要性,還會讓您更廣泛地了解支持生物多樣性的食物選擇如何拯救生命、保護我們免受新感染和保護地球。令人著迷的是,改善我們個人健康的選擇如何與保護和創造肥沃土壤、清潔的水,以及我們的母艦——地球和我們的後代相關聯。」——喬·富爾曼 (Joel Fuhrman),

《傅爾曼醫生教你真正吃出健康》暢銷書作者 •「一本將腸道健康、人類健康和生態健康作為主題的書。一位醫生、作家和思想家的啟示性讀物,我們都需要聽到,現在比以往任何時候都多。」丹·巴伯(Dan Barber),紐約時報暢銷書《第三盤》作者,米其林2星餐廳主廚

台中農場餵動物進入發燒排行的影片

快跟圖佳一起走訪台灣特色休閒農業區吧!🥳

圖佳到新峰農場採摘葡萄🍇,享用胡明月山房客家料理-悶鴨大賞🤤🤤🤤~

飽餐後至馬力埔彩繪小徑觀賞在地人文、宗教、歷史,看見唯一非農業且經營60年老店-打鐵舖!!!

隨後前往全臺最大的阿亮香菇園採菇🍄,品嘗在地菇神-菇菇鍋🍲~~~

入住木佃軒南洋風格民宿-不僅有浴缸泡澡放鬆🛀,還可以DIY體驗巴斯克蛋糕跟餵小動物!

這趟旅程真的超開心~馬力埔休閒農業區的美食、DIY體驗、旅遊選擇超多樣!

好吃好玩又住的安心~謝謝臺灣,我愛台灣! ❤️ ❤️ ❤️

#我愛臺灣

#馬力埔休閒農業區

#行政院農業委員會

#台灣鄉村旅遊協會

循環農業運用之研究 -以嘉義縣邑米社區大學生態教學農場為例

為了解決台中農場餵動物 的問題,作者林珮梧 這樣論述:

本研究以質性研究法,先針對循環農業模式做研究說明,進一步探討由循環農業所創新的商業模式,再運用商業模式理論,提出三種創新商業模式,最後將研究結論提供學術界與實務界應用之參考。提出創新商業模式如下:(1)黑水虻雞蛋商業模式之應用(2)印加果商業模式之應用(3)窯烤麵包商業模式之應用。再依據本研究之整理歸納,提供給相關產品研發公司建議:(1)黑水虻雞隻可進一步處理為滴雞精單包裝販售(2)印加果可再開發相關日常用品,如沐浴乳、洗髮乳等清潔用品(3)窯烤麵包可開發更多種口味,提供民眾更多元的選擇。

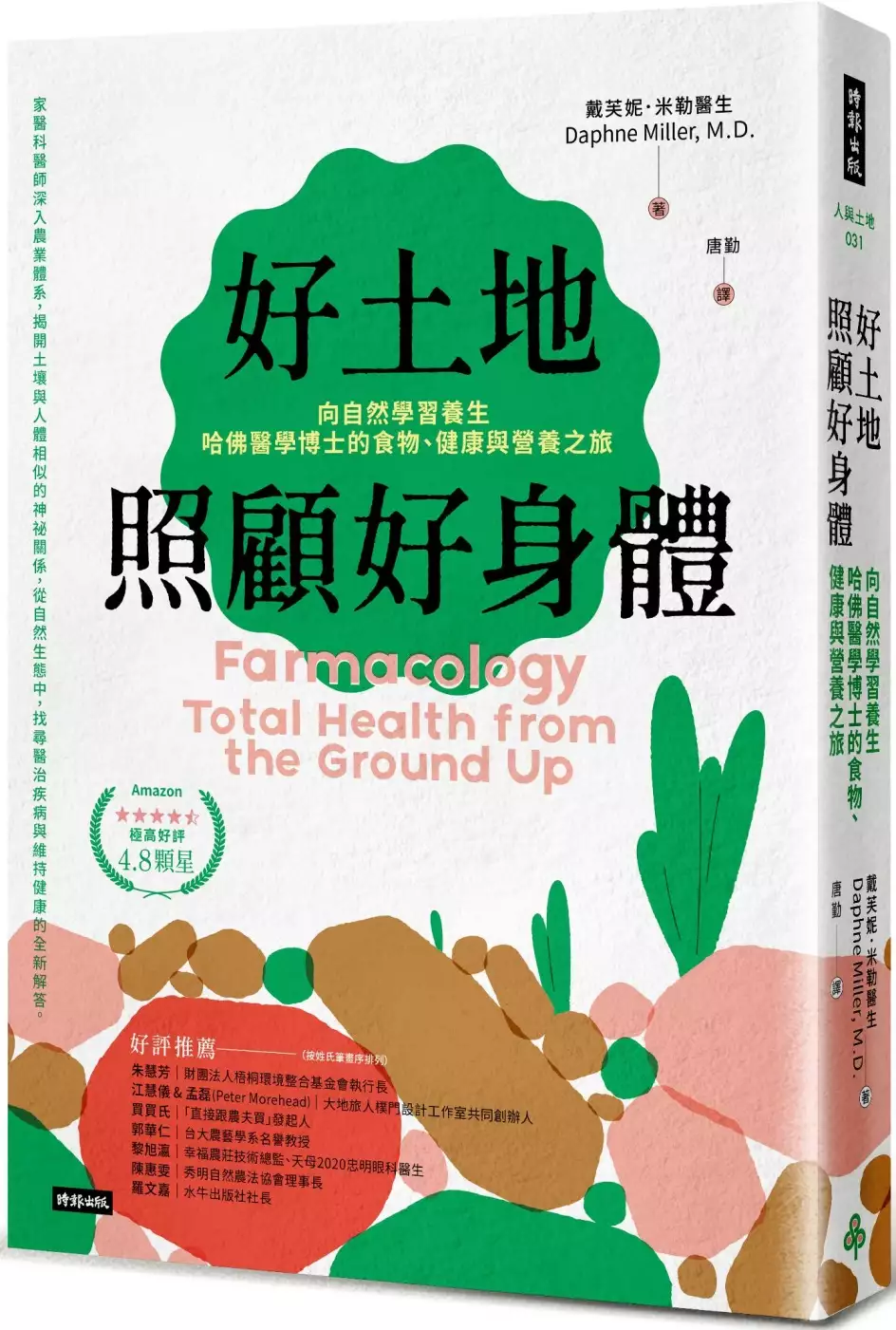

好土地照顧好身體:向自然學習養生,哈佛醫學博士的食物、健康與營養之旅(好評新裝版)

為了解決台中農場餵動物 的問題,作者DaphneMiller 這樣論述:

家醫科醫師深入農業體系, 揭開土壤與人體相似的神祕關係, 從自然生態中, 找尋醫治疾病與維持健康的全新解答。 ★Amazon 4.8顆星極高好評★ 作者戴芙妮.米勒是一位家醫科醫師,因對於某些身體不適與慢性病,無法以現代醫療「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的化約主義來診治,而不斷找尋更有效的療癒與保健手段。 然而,因為一本書的啟發,她意外發現土壤的生態系統,與人類的生物系統運作並無二致,而且人體構成單位的礦物質和維生素也是源自土地,因此得出保持土壤的豐饒與維持人體的健康,這兩者的基礎理論是相通的。特別是永續農業的作法,顯現出良好的土壤無須過多農藥或人工肥料,是透過與作物、生物與微

生物之間微妙平衡的關係而產生。透過土地生生不息的規則,啟發了我們對於健康的關注層面,不只在於基因與飲食,也應該擴及至情緒、環境與人際關係等諸多方面。 作者走出診間,除了學習農夫如何全面性思考土地與作物、家畜之間的關係,也將從農場學習所得,結合傑出生醫科學家的最新研究觀點,運用在病患身上,從倦怠不適、過敏、抵抗力低下、癌症、飲食失衡,到臉部保養等諸多病症,成功幫助病人及自己重新找回身心健康。 身體就像生態圈, 用農夫滋養土地的方式,也能照顧自己的健康。 • 農夫復甦枯竭土壤的方法,能擺脫我們倦怠和身心不適。 • 自然放牧方式,可以養育出遠離過敏原體質的孩子。 •

不同蛋雞場的放養方式,教我們聰明調解生活壓力。 • 葡萄園的害蟲治理原則,能提供癌症治療的新思維。 • 城市農業不只能改善社區居民的健康,還能降低犯罪率。 • 香氛草本農場告訴你,最佳保養品是從就地取材的植物中做成的純露。 本書特色 1.本書焦點放在「土壤」及「人體健康」上,因為農夫如何餵養土地、如何看待土地的一切,就是整體健康的根本,而且人體身心靈的狀況,是與土地和動物、植物、微生物、養分彼此互動的結果。 2.第一本結合農業與醫學觀點的書。對待土地與照顧身體的理論相同,書中共有六堂「農場X人體」的健康課,帶給你看待土地與健康的新啟發。 3.就算我們無

法真正下田務農,但只要學會像農業生態家那樣思考,都可在健康和生活中,找到療癒身心的最佳方法。 得獎記錄 ★ 美國Amazon亞馬遜讀者4.8顆星★ 好評推薦 朱慧芳 | 財團法人梧桐環境整合基金會執行長 江慧儀&孟磊(Peter Morehead)|大地旅人樸門設計工作室共同創辦人 買買氏|「直接跟農夫買」發起人 郭華仁| 台大農藝學系名譽教授 黎旭瀛| 幸福農莊技術總監、天母2020忠明眼科醫生 陳惠雯| 秀明自然農法協會理事長 羅文嘉| 水牛出版社社長 安德魯・威爾醫師|(Dr. Andrew Weil) 美國整合醫學權威

瑪麗恩・內斯特爾|(Marion Nestle) 紐約大學營養、食物研究、公共衛生教授 卡羅.佩屈尼|(Carlo Petrini) 國際慢食運動創始人 愛麗絲.華特斯|(Alice Waters) 名廚.永續飲食運動推手 拉吉・帕特爾|(Raj Patel)《糧食戰爭》作者

從流浪動物議題探討人與動物的關係――兼論環境教育實務應用

為了解決台中農場餵動物 的問題,作者翁文喜 這樣論述:

2017年公立動物收容所實施零安樂死後,造成動物收容所爆滿也無法接手時,部分飼主會直接將狗丟到山區或郊區,當飼主以快速或不傷荷包的行為,卻導致社會及環境成本。本研究認為流浪犬貓問題,一般大眾所認知只是數量過多造成的單純因素,然而是牽涉整體社會的價值觀,以及大眾對非人類生物的跨界想像。雖然已具備動物保護法,不過動物保護宣導尚待加強,對於學校教育或是社區社會教育,也都有進步的空間。流浪動物在外面可能被路殺、攻擊野生動物、甚至追行人或追車。台灣目前採行TNVR之過渡時期方式。但策略仍未達有效控制流浪犬過多的問題,主因是在部分流放區的TNVR相對比例低,即未結紮野外犬貓居多,又民眾放養的可能

未結紮犬貓,兩者很難完全區分,導致野外犬貓仍繼續繁衍,流浪犬貓的數量仍很多。未來逐年提升TNA比例可以減少流浪犬貓的數量,然而領養成功比例低。 環境教育在實務上應提供正確知識,例如成狗是體型已定型,不再有長高變化,大約8個月-12個月左右;但中華民國環境教育協會所制定的動物保護教案教師指引手冊所謂4個月-5個月齡的小狗屬於成狗,似乎有誤導的地方。另外建議利用受過訓練的工作犬到學校可以讓學生學習觀察動物,並提醒看到陌生的狗不能直接伸手觸摸,或是很快直接走向狗。在國中及高中階段可以增加動物健康照護知識及動物行為基本課程。學習如何照顧動物及與動物互動。目前動物福利相關的環境教育教材著重在畜牧業

動物,建議再增訂強化寵物類,委託教育及動物保護相關單位共同制定。

台中農場餵動物的網路口碑排行榜

-

#1.體驗農場生活與動物鴕鳥、羊互動,嶺東農場台中的親子旅遊 ...

嶺東農場入園後想要餵羊飼料、駝鳥飼料每包$10元,自行投入。 室內餐廳販售飲料、霜淇淋、小朋友玩具,如要吃正餐則要事先預約。 於 taiwan17go.com -

#2.全台10間「最美生態農場」盤點!網美打卡點和動物餵食體驗太 ...

相信住在台中的各位對這個生態農場一定不陌生,原本是廢棄的遊樂園,電影紅衣小女孩來這取景後,讓這瞬間爆紅,成為了知名外拍景點。因為遊樂設施都十分老 ... 於 www.cosmopolitan.com -

#3.彰化北斗)正實親子農場/超過十種以上種物,提供飼料免費餵養

位在彰化北斗鎮正實親子農場近日開始收門票了! ... 另外要體驗撿雞蛋帶回家一盒是100元(盡量早上去才有蛋撿),但相較下這裡的動物屬於小貝比哦! 於 cmeyy.com -

#4.台中石岡︱兔樂園&京葉休閒馬場.來找可愛的兔子和天竺鼠

這家在石岡小巷弄裡的私人農場真的很低調,我還是在IG上不小心發現到的, ... 台中Tagged 兔樂園, 台中親子遊, 台中農場, 石岡景點, 台中餵動物, ... 於 qqblog.tw -

#5.【玩台中】嶺東有機農場。超級特別的鴕鳥農場。可以餵魚餵 ...

【玩台中】嶺東有機農場。超級特別的鴕鳥農場。可以餵魚餵鴕鳥還有多種動物。假日溜小孩的好去處! 2020-08-07; 美好台灣, 台中. undefined. 於 annrt.com.tw -

#6.威爾森的農場|50元門票還能換點心吃!沙坑、可愛動物、協力車

沙坑、可愛動物、協力車、溜滑梯小遊戲.親子友善餐廳/附設停車場. 台中南部遊玩alma0209 2022 年11 月10 日. 於 almablog.com.tw -

#7.全新免門票農場 親子餐廳高CP值 台中豐原-威爾森的農場

這次去 台中 玩意外發現豐原有一家 農場 親子餐廳 (原本無低消⬆️ 聽說年後已改為低消$100)餐點訂價 ... 4.5K views 1 year ago # 台中 景點 #秘境 # 動物. 於 www.youtube.com -

#8.台中》益健乳羊牧場。假日熱門景點,免門票!大把牧草銅板價 ...

台中 《益健乳羊牧場》參觀免費的羊牧場,佔地不大。 後面有養些雞,喜歡動物的人路過話可來互動一下,適合半日遊親子行程. 也有販賣羊奶、羊奶饅頭、 ... 於 qqhair.tw -

#9.親子玩台中|益健羊乳場-餵動物*台中西屯 - 跳。躍- 痞客邦

地址:407台中市西屯區都會園路1215巷63號。電話:04-24618321 。營業時間:0900-1800 。牧場有免費停車場。造訪時間:2020年5月17日基本上只要跟著. 於 spirit0926.pixnet.net -

#10.益健乳羊牧場|餵羊免費入場飼料只要20元- 台中景點 - 愛玩女王

今天要來跟大家分享一個台中新景點台中益健乳羊牧場,這間位於台中都會 ... 空間非常小大概5~10分鐘就能逛完加上有些動物的氣味,所以整體大概3分左右 於 playqueen168.com -

#11.南投草屯伴手禮親子旅遊景點,石川鹿生態觀光農場,拍照餵食 ...

農場 裡目前有四種動物,可以拍照、餵食梅花鹿、小羊、兔子,還有鸚鵡。假日會有簡單導覽,小朋友來這裡看到活蹦蹦的小動物都很興奮,寓教於樂。 於 mercury0314.pixnet.net -

#12.【台中親子景點】公老坪休閒農場~免門票玩爆它!不只20種古 ...

不只20種古早味童玩遊戲,美拍場景、景觀餐廳、動物. 21002. 請往下繼續閱讀. 於 s045488.pixnet.net -

#13.台中新景點》威爾森的農場親子餐廳 - 青青小熊*旅遊札記

台中 的豐原又有新的景點,威爾森的農場親子餐廳,就位在后豐鐵馬道附近,是一家有著許多可愛動物還有一些遊戲設施的親子動物餐廳,是騎完后豐鐵馬道 ... 於 yoke918.com -

#14.台中20個特色公園,磨石子溜滑梯、沙坑、跑酷場等親子景點

豐原中正公園是台中40年老字號公園,在2022年華麗大變身,除了原有的登山步道、籃球場、餵魚池等設施,新增繭型溜滑梯、跑酷攀爬遊戲區等設施,玩的不夠 ... 於 niniandblue.com -

#15.【台中景點】京葉馬場兔樂園,體驗餵各種動物,有被兔子包圍 ...

小時候非常喜歡兔子,看那可愛的小嘴吃著東西,非常的療癒~~沒想到石岡這裡有一個「兔樂園」,裡面養了超多兔子、天竺鼠,還有各種動物,就讓我們來一場餵養之旅~~ ... 於 sheep17go.com -

#16.全台12間親子農場推薦》假日出遊免煩惱,與可愛動物0距離接觸

如果喜歡小動物的話,在桃樂絲森林還可以餵兔子、山羊、麝香豬等小動物,目前桃樂絲森林是免門票入園,還有餐廳可以用餐也可以烤肉,如果春天來的話還可以 ... 於 www.klook.com -

#17.【展覽活動2023懶人包】3-5月全台-台北台中高雄..十大熱門 ...

新竹【綠世界生態農場】陪羊駝散步! 雨林空中步道親近可愛動物.. ▸嗨~重新開幕的【新竹市立動物園】來了! 有森林食堂及新竹 ... 於 lovefree365.pixnet.net -

#18.【台中旅遊景點】月眉天馬牧場.和動物零距離。 - 我的幸福花園

2011.10.01 月眉天馬牧場看動物一直很想帶博弟到台北木柵動物園玩.但路途好遠遲遲沒有行動最近發現了一個可以和動物近距離接觸的好地方十月初的週末 ... 於 greenmarch0315.pixnet.net -

#19.台中餵羊去》益健乳羊牧場,免門票!市區內隱藏版迷你動物園,餵 ...

小朋友就是愛餵小動物XD~. 位於台中都會公園旁有個「益健乳羊牧場」,. 是個小但卻可滿足餵動物慾望的小朋友,. 飼料一大盆才20元,超划算! 於 fupo.tw -

#20.【苗栗親子景點推薦2023】小孩嗨翻!室內戶外農場樂園玩水 ...

飛牛牧場,一望無際大草原,園區無敵大超好玩,包含沙坑和溜滑梯。 餵牛喝奶&擠牛奶、餵動物(羊、兔)、搖鈴鴨子遊行等,通通都是小朋友的愛。 於 bobby.tw -

#21.歡迎光臨-埔心牧場

最新消息. 三立影城股份有限公司招標公告 · 2023/04/01(六)~ 2023/04/5(三) 萌萌盃運動童樂會門票優惠及活動資訊 · 2023/03/18(六)~ 2023/03/19(日) 村長春賞快閃門票 ... 於 www.pushin-ranch.com -

#22.台中石岡親子景點》京葉馬場兔樂園~餵馬、餵羊、餵豬、餵滿 ...

台中 石岡親子景點》京葉馬場兔樂園~餵馬、餵羊、餵豬、餵滿地的天竺鼠和兔兔,還能摟著駝鳥拍照|台中休閒農場推薦|台中親子餵動物好去處. 於 twobunny.tw -

#23.2023全台休閒農場推薦| 盤點14座特色農場,親子農場好去處

本篇搜集了全台9家特色農場與牧場,一起來規劃一下下個週末的出遊景點吧! ... 2023全台休閒農場推薦| 盤點14座特色農場,親子農場好去處,近距離餵動物體驗. 於 www.welcometw.com -

#24.植愛20期 - 第 10 頁 - Google 圖書結果

可愛動物餵食秀萌翻全場,在大草皮區留影拍照後,大夥兒紛紛開啟園區自由行。 ... 另外,北榮、三總、台大、林口長庚、亞東醫院、中榮、彰基、台中慈濟、中山附醫的社工師 ... 於 books.google.com.tw -

#25.雙十國慶帶孩子去哪?2022全台北中南餵動物、玩水烤肉、DIY ...

全台眾多特色農場寓教於樂超好玩,不管是玩水、餵動物、焢窯、烤肉、DIY,LINE旅遊推薦2022全台北中南親子農場一日遊!全部推薦給您,趁週末及雙十 ... 於 travel.line.me -

#26.6大超夯台中農場:種香菇烤披薩、動物秀

6大超夯台中農場:種香菇烤披薩、動物秀、划船攀岩……親子出遊首選! · 1. 【彰化】沐卉親子農場 · 2. 【彰化】魔菇部落生態休閒農場 · 3. 【彰化】今夜星辰 ... 於 mamibuy.com.tw -

#27.台中| 赤腳丫生態農莊。玩沙+戲水+餵動物+超大溜滑梯!! 遛小孩 ...

Date: 2015.11.14 每一次旅行,毛麻喜歡安排途中的定點旅遊一來是可以讓小孩不用一路坐車坐太久二來是中途放電一下,上車就可以乖乖睡到下一站離開 ... 於 maomaoma.pixnet.net -

#28.台中餵動物 :: 全台休閒農場推薦

價格很便宜 ...,2020年3月23日—台中石岡親子景點》京葉馬場兔樂園~餵馬、餵羊、餵豬、餵滿地的天竺鼠和兔兔,還能摟著駝鳥拍照|台中休閒農場推薦|台中親子餵動物好 ... 於 leisurefarm.iwiki.tw -

#29.工讀生出來!台中隱藏版農場「可摟鴕鳥拍照」 還能餵馬

△民眾如果很喜歡動物或是有到石岡旅遊,可以順便來這裡走走。 京葉馬場兔樂園內有滿地跑的天竺鼠和小兔子,還有馬、羊、豬、鴨、鵝,通通都 ... 於 travel.ettoday.net -

#30.萌度爆表,8處休閒農場親近小動物、看生態 - 親子天下

台中 市:赤腳ㄚ生態農莊. 孩子貼身餵羊,學習友善動物。取自赤腳丫生態農莊. 鼓勵孩子脫掉鞋襪,踩在 ... 於 www.parenting.com.tw -

#31.【親子農場】桃園、新竹、苗栗必去15間休閒農場!帶你餵動物

相信有不少家長喜歡帶著孩子去「親子農場」,趁著放假時帶孩子親近大自然、餵食小動物、體驗農村,本篇將介紹多個 ... 帶你餵動物、體驗鄉村風情 ... 於 eatmary.net -

#32.台中|益健乳羊牧場》免門票好停車!小小的 ... - 1個媽咪2個寶-

免門票加上只要20元就擁有大把牧草與飼料,帶孩子來餵個幾次都覺得值回票價。 7 6 1 14. 只要拿著飼料或牧草靠近羊咩咩,他們就會很 ... 於 twobb.blog -

#33.中部[親子旅遊]懶人包!收錄台中/彰化/南投等25+景點 - 莉莉安

收錄台中/彰化/南投等25+景點,一次看個夠! ... 入園費:150元(可抵農場消費). 停車場:有 ... 餵動物區移至別處了~到走一段彎曲的小路後才看得到. 於 lovelilian.com -

#34.親子玩樂最愛,精選10間台中農場森林景點,親近小動物.望 ...

若茵農場 · 赤腳丫生態農莊 · 威爾森的農場 · 沐心泉 · 薰衣草森林 · 心之芳庭 · 人間食解 · 櫻花鳥森林. 於 fullfenblog.tw -

#35.樹谷農場 門票超便宜!可以騎馬、餵動物,甚至有障礙賽可以玩

樹谷農場是一個超適合親子旅遊的一個景點,不但可以餵食小動物還有很多設施可以遊玩,門票每人也只要60元而已,超級划算,可以騎馬、餵羊牛、鴕鳥、 ... 於 www.chilldaily.com.tw -

#36.【嘉義親子景點推薦】13+嘉義親子旅遊好處去,戶外活動/體驗 ...

獨角仙牧場是很熱門長青的 · 嘉義親子景點, ,孩子可以在裏頭餵動物、玩沙、騎馬、看昆蟲,足夠他們玩上大半天,CP值超棒。而且園區中還規劃有大草皮與玩 ... 於 mimihan.tw -

#37.兒童連假省荷包開玩!6家「免門票親子農場」:割牧草餵小羊

食尚小編特搜全台6家「免門票親子農場」,不僅可以免費逛爆菇菇農場、 ... 都會公園旁的「益健乳羊牧場」,是台中隱藏版迷你動物園,免門票就可以 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#38.台灣「中部親子農場」育教於樂,四季採果、餵養動物與遊戲 ...

既是動物農場也是親子餐廳,鄰近台中后豐鐵馬道和東豐綠色走廊的威爾森的 ... 甫入南投猴探井的星月天空動物園,孩子沒急著餵動物,反倒是先被古早童 ... 於 udn.com -

#39.港股策略王: Issue16 跟大媽瘋狂掃貨 - 第 80 頁 - Google 圖書結果

之所以選擇去台中,主要是為了到訪清境農場。 ... 之所以千里迢迢坐個多小時車到這家咖啡店,目的其實也是為了親親動物,而這動物同樣是羊,不過就比較小見。 於 books.google.com.tw -

#40.[台中豐原]威爾森的農場。親子農場。平價餐點(附菜單)。沙池 ...

沙池。餵可愛動物。扭扭車。近后豐鐵馬道. 親子農場|威爾森的農場. [威 ... 於 dramastory2019.com -

#41.桃園埔心牧場》桃園親子景點看動物樂園,有水豚,羊駝,梅花鹿,浣熊

桃園埔心牧場》桃園親子景點看動物樂園,有水豚,羊駝,梅花鹿,浣熊,還有超萌的小豬小羊路跑 ... 要去可愛動物區餵動物前,自己先買支鮮奶霜淇淋解解饞. 於 bobowin.blog -

#42.台中親子景點》赤腳丫生態農莊,門票150元爽玩沙坑、戲水

台中 也有好玩的農場景點,位於大雅區的「赤腳ㄚ生態農莊」離大雅交流道不遠, ... 台中親子景點》赤腳丫生態農莊,門票150元爽玩沙坑、戲水,看動物. 於 myjourney.tw -

#43.【全台休閒農場景點】農場郊遊找動物玩耍

這篇秋季親子農遊包含了. 台北農場、桃園農場、新竹農場、苗栗農場、宜蘭農場、台中農場、嘉義農場、花蓮農場. 等人氣休閒農場,哪裡可以餵動物?40處 ... 於 hulong.tw -

#44.台中農場餵動物的推薦評價,親子天下、YOUTUBE

在台中農場餵動物這個產品中,有41篇Facebook貼文,粉絲數超過7萬的網紅1+1=3。小Yo之家,也在其Facebook貼文中提到, 中秋節快樂 萌萌出遊去,來去找動物大明星們 ... 於 parenting.mediatagtw.com -

#45.台中親子景點 威爾森的農場 門票50元動物餵到飽 - 窩客島

台中 豐原溜小孩好去處【威爾森的農場】,鄰近后豐鐵馬道,可以安排一日遊,週休假日帶孩子來親近動物、吃火鍋、騎乘自行車,相當不錯!入園門票50元還 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#46.台中親子小旅行(三) : 飛牛牧場@ OLINGO in BLOG? - 痞客邦

有了小孩人真的會改變,以前我絕對不考慮安排戶外行程,對動物也毫無感覺,現在卻為了鐵男連續兩個月都去看動物和餵動物,而且還玩得蠻開心的~真的是 ... 於 olingo.pixnet.net -

#47.【2021全台可愛動物農場推薦】斑比山丘、千蝶谷、飛牛牧場

大台北都會公園的親水園區,圈養著大大小小數十隻羊咩咩,在這裡不但可以近距離接觸羊兒,還可以親自餵羊,可愛的羊咩咩,只要有人接近就會自動靠過來撒嬌 ... 於 tw.yahoo.com -

#48.彰化南投餵草泥馬親子景點- 景觀餐廳、夜景、U型溜滑梯

中部2處餵草泥馬親子景點推薦餵動物、景觀用餐、夜景、U型溜滑梯~一日遊玩好玩滿! 早上先到彰化《今夜星辰休閒農場》 園區裡除了草泥馬、天竺鼠、小兔兔~還有 ... 於 yukiblog.tw -

#49.10元銅板價餵兔兔,復古遊具輕鬆遛小孩~台中青青湖畔親水花園

台中 大坑親子景點青青湖畔親水花園佔地15000坪, 有小朋友喜歡的小兔子和遊戲區,還有網美們 ... 自從可樂娜上次去⇒兔樂園餵過兔子後一直念念不忘, 於 www.kidsplay.com.tw -

#50.【台中農場】推薦10個台中親子和戶外牧場懶人包

2023最新的【台中農場】推薦給你,收錄好玩的台中親子牧場和台中休閒農場,有益健乳羊牧場、武陵農場、沐心泉,這幾個都是台中假日出遊的熱門園區, ... 於 bunnyann.com -

#51.三隻小豬觀光農場官方網站| 嘉義民雄觀光農場,中南部旅遊 ...

三隻小豬 · 地址: 嘉義縣民雄鄉民新路369號 連絡電話: 05-2261008 傳真號碼: 05-2262307 營業時間: 週一~週五09:00~18:00(週二公休) 週六~週日09:00~19:00(最晚入園18: ... 於 threepigsfarm.com -

#52.台中親子景點 萌勢力來襲、高達50多種小動物可愛登場

假日親子哪裡去,來到這可以讓喜歡動物的小朋友盡情的觀看,但園區內可是 ... 台中親子景點║公老坪休閒農場,遊戲免費盡情玩、小動物樂園,沙坑、 ... 於 sant.tw -

#53.台中親子餐廳 威爾森的農場、一起來餵羊咩咩喝ㄋㄟㄋㄟ

威爾森的農場,位於后豐鐵馬道X東豐綠色走廊處,佔地還算買廣的、而且還有自己的停車場。農場有羊、兔子、草尼馬、雞、孔雀、朱等可以餵食的動物, ... 於 boo2k.com -

#54.【台中】推薦台中免費親子景點,餵小羊小馬小雞,品嚐羊乳

就在台中都會公園旁的「益健乳羊牧場」,不僅離市區超近, ... 親自餵食動物,過程新鮮又有趣,第一次餵羊咩咩的小孩從一開始害怕的遠遠餵後來越來越 ... 於 ireneslife.com -

#55.【台中親子景點】山豬別館~看動物吃美食!草尼馬、袋鼠 ...

一般想帶孩子看動物兼顧用餐我們通常都會到農場或是景觀餐廳,台中豐原新景點「山豬別館」很不一樣!這裡不是農場,而是結合小型動物園的複合和式餐廳,來 ... 於 yoyoman822.pixnet.net -

#56.超好玩80個北部親子景點|親子農場、親子餐廳推薦懶人包|台北

活力健康農場位在桃園新屋,是非常適合帶小孩去玩的親子景點,裡面有各種動物像是羊、雞、兔子,還可以釣螯蝦,各種DIY活動像是客家搗麻糬、客家擂 ... 於 tisshuang.tw -

#57.台中北屯》海灣樂世界HiONE World啵比星球寵物樂園

海灣樂世界是以寵物為主題的樂園區,占地近2萬坪好逛好拍,合掌屋、啵比雪山脈、水世界、兒童遊戲區、啵比溫泉魚泡腳、幸福吊橋、可愛動物村、旋轉 ... 於 fbuon.com -

#58.台中親子景點|益健羊乳場(只開放假日)|都會公園騎協力 ...

這回要與大家推薦的是,可以在台中餵動物的「益健羊乳場」, ... 經與農場主人聊天,這羊乳場可有40幾年的歷史了,主人翁兄弟倆從小就是在這邊長大,. 於 fishappyworld.com -

#59.台中動物園親子2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ...

市區內隱藏版迷你動物園,餵羊餵豬,超佛心一大桶飼料只要20元! 親子景點 ... 【台中旅遊景點】月眉天馬牧場.和動物零距離。 - 我的幸福花園 · https ... 於 year.gotokeyword.com -

#60.台中石岡親子景點》京葉馬場兔樂園~餵馬、餵羊 - 美食小記者

美食小記者,·京葉馬場兔樂園~台中石岡偏僻角落裡的私人農場— 雖然導航可以找得到,但農場位置相當偏僻、道路極為狹窄... 【京葉馬場兔樂園】不大,入內餵食動物需 ... 於 food.idataiwan.com -

#61.親子一日遊二日遊景點推薦,農場牧場、觀光工廠- 台中

免門票、免費停車,牧草、飼料只要20元就能開心餵羊和餵雞, 還能吃到好吃的羊奶冰棒與羊奶冰淇淋, 也能到台中都會公園騎自行車、放風箏,算是 ... 於 snoopyblog.com -

#62.【台中外埔】天馬牧場- 小孩的動物樂園看草泥馬超可愛!羊駝

台中 也可以看草泥馬! 因為之前冰蹦拉一直說天馬牧場的草泥馬很髒,只推薦我去高雄看但這次威廉來台中,就想說還是可以來外埔看看草泥馬來了玩的不亦 ... 於 icequeen.tw -

#63.意外發現可以餵雞的地方想知道在哪嗎 #小農場#台中景點 ...

意外發現可以餵雞的地方想知道在哪嗎 #小 農場 # 台中 景點# 動物 # 台中 后里鐵馬道 - di 台中 后里鐵馬道. 11 Paparan. . . . Lagi daripada 森珊危險. 00:11 ... 於 www.facebook.com