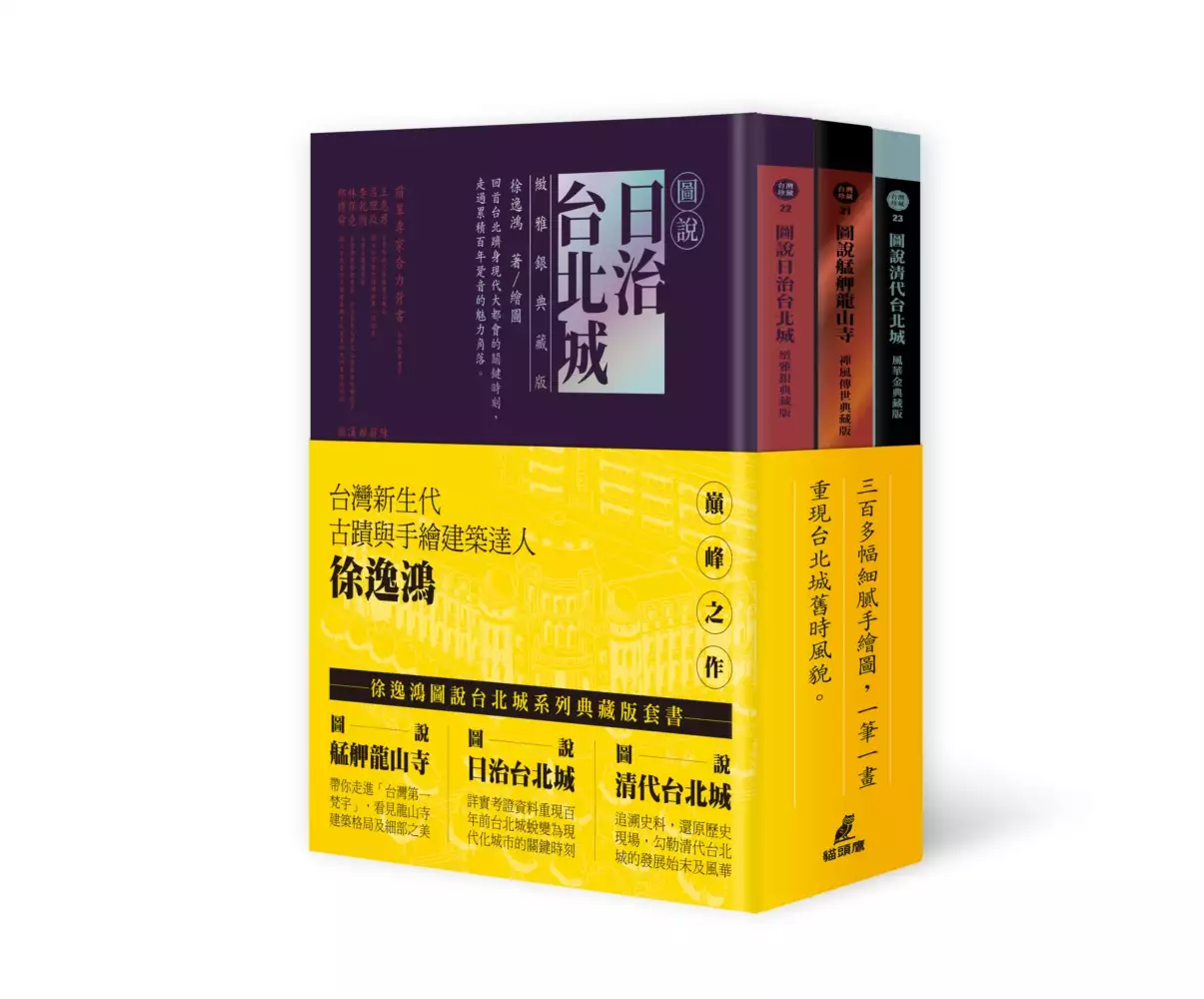

台北橋下公園的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦徐逸鴻寫的 徐逸鴻圖說台北城系列典藏版套書(艋舺龍山寺+日治台北城+清代台北城) 和老爺爺與小老婆的 三重心食代:食遊體驗新三重都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台北共融公園特搜|搭捷運就能到的親子特色公園都在這也說明:大佳河濱公園共融式遊樂場是以海洋風為主題的兒童遊樂場,這裡有可愛的章魚、海豚地景,繽紛童趣,適合小朋友攀爬,爸爸媽媽要拍照也可以唷!還有五種特色 ...

這兩本書分別來自貓頭鷹 和渠成文化所出版 。

國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 黃舒楣所指導 廖翊筌的 快慢移動的介中∕中介:台北市「橋下市場」的空間生產 (2018),提出台北橋下公園關鍵因素是什麼,來自於移動性、橋下市場、攤販治理。

而第二篇論文高雄醫學大學 性別研究所碩士班 成令方所指導 詹璇恩的 怎能看到!為何要看?色情觀影的社會文化與性別分析(1968~1988) (2018),提出因為有 色情、性別、性論述、權力關係、電影史的重點而找出了 台北橋下公園的解答。

最後網站【台北景點】永福橋下溜滑梯,公館一日遊好去處,不怕風吹日 ...則補充:台北 永福橋下溜滑梯,不怕風吹日曬雨淋,是公館一日遊好去處上次蓉蓉有介紹 ... 往旁邊的古亭河濱公園騎乘腳踏車也可以備妥孩子專屬的腳踏車來漫遊這河濱.

徐逸鴻圖說台北城系列典藏版套書(艋舺龍山寺+日治台北城+清代台北城)

為了解決台北橋下公園 的問題,作者徐逸鴻 這樣論述:

三百多幅細膩手繪圖,一筆一畫重現台北城舊時風貌! 台灣新生代古蹟與手繪建築達人巔峰著作 典藏版套書一共三冊,包含《圖說艋舺龍山寺》、《圖說日治台北城》,以及《圖說清代台北城》。經由精緻的手繪圖與詳盡的解說,深度剖析台北城百年來的古蹟建築與文化流變。 《圖說艋舺龍山寺》 艋舺龍山寺──你去過、卻從未細細品味的二級活古蹟 你知道艋舺龍山寺是台灣最早的觀音信仰中心嗎? 你知道艋舺龍山寺和故宮博物院、中正紀念堂,並列為來台觀光必訪的三大景點嗎? 走進「台灣第一梵宇」,深入了解每一件開創台灣廟宇風格的精彩作品 艋舺龍山寺是泉州派廟宇的典範,也是最具代表性的台灣古廟之一,其華麗的剪

黏和交趾陶等裝飾手法,堪稱台灣廟宇之首。 已有二百七十餘年歷史的艋舺龍山寺曾經歷翻修改建,亦曾在二次世界大戰時遭受戰火波及,卻也因此成為各界大師的聯手之作。王益順的建築格局之巧、黃龜理的木雕之精、陳天乞和張添發的剪花之細、惠安蔣氏家族的石雕之妙,在艋舺龍山寺統統都可以看到。 一百三十二幅細緻手繪圖,讓你看見平常看不到的龍山寺建築格局及細部之美 本書作者研究艋舺龍山寺多年,深入淺出結合歷史資料考證及相關匠師採訪,搭配大量精細的手繪圖,將龍山寺的製造過程、肉眼無法親炙的工法細節與內部結構,如地基、屋簷、裝飾、雕刻等,一一詳加剖析,精彩重現艋舺龍山寺最隱密、最關鍵的建築之美。 《圖說日治台

北城》 發思古幽情、重現百年前的台北風貌 「這本書讓人見識了手工圖繪的底蘊力量與清淨知識,同時更是一本進入記實台灣這片土地,如何長出重要近代建築之林的簡易利器之書。」——林保堯(台灣佛教藝術專家、台北藝術大學文化資源學院前院長) 詳實考證資料、重現百年前的台北風貌 一百多年前,清朝甲午戰敗,台灣成為日本殖民地,日本大軍接收台北城。雖然淪為殖民地,但做為日本治台首府的台北城,許多建設都是最優先,規模也是最大的。現存台北最有魅力的城市角落與日據時期的建設密不可分。 回首台北躋身現代都會的關鍵時刻 你知道嗎?台北的自來水和汙水處理系統是日本人引進的、總統府的原始設計並不是磚紅色、當年台北

的三線道馬路井然有序又美麗寬闊,一點也不輸巴黎的香榭大道。隨著市區改正計畫公布,規畫道路網、鋪設鐵路、開闢公園與河堤、興築公家機關與官廳宿舍,台北也一天天更具規模,並自此奠定現代化基礎,成為一座摩登又現代的大城市。 150幅專業手繪圖、圖文並茂呈現台北之美 總統府、松山菸廠、北投溫泉博物館、青田街老屋、自來水博物館、中山堂、西門町紅樓、台大醫院、二二八公園、台灣大學、監察院、台北賓館……每一棟都是充滿故事的百年老建築,每一處都是台北最有觀光資產的珍貴所在。 《圖說清代台北城》 第一本穿越清代台北城的圖文書! Ë典藏版以青花底襯復原建築繪圖,風華金精燙呈現清代台北城,方背精裝完全展

開,跨頁手繪圖一覽無遺。 台灣首善之都台北城,150年前並不存在;台北城的初始建設得追溯到中法戰爭,在隆隆砲火聲中,一磚一瓦慢慢築起。本書以史料為基,細心還原歷史現場,深入淺出勾勒清代台北城的建設始末、發展及風華。 萬事俱備,只欠東風 台北盆地建城前,已經充滿蓬勃的市井活動,街巷熱鬧雜沓,自然而然發展出來豐富又多元的建築樣貌,如:土埆厝、磚砌合院、街屋、寺廟、書院。後因淡水開港通商,引進商館、領事館、洋樓、倉庫、教會等西式建築。泉州人在大龍峒建造的「四十四坎」街市與漳州人在今日士林一帶建設的「八芝蘭城」,儼然就是功能完整齊備的迷你城池,道路規畫井井有條,排水措施和防禦功能無不一應俱全。

選址、築牆、看風水 在這樣的背景下,清政府在進行台北城的規畫與建造時,並沒有遵循「先有街市而後築城」的慣例,而是另行選定城池位址,然後才大興土木,構築城牆與城門,城內的道路規畫更經過審慎的風水考量後才擬定,讓台北城得以成為一座方正完整的城池。 繁華鼎盛的清代台北城 從選址、籌畫、開工興築到落成,台北城經歷道路重劃與中法戰火的波折,最終在劉銘傳親自坐陣下,成為台灣現代化建設的典範。讀者透過七十五幅細膩的手繪圖,一一走過西式城堡、平埔族聚落、漢人農村合院,再遊逛繁華的商店街屋、淡水洋樓。從設置台北城到興建公共建築的歷史場景中,穿越時空,來一趟清代台北城之旅!

台北橋下公園進入發燒排行的影片

它回來了!

歷史近兩年的等待,它回來啦!兩層樓透明溜滑梯.四座彩色溜滑梯和沙池,也是台北唯一免費的雨天備案,下雨來這就對了!

文章:https://taiwantour.info/family-slide/

全台110座特色免費溜滑梯:https://taiwantour.info/slide-the-slide-2/

快慢移動的介中∕中介:台北市「橋下市場」的空間生產

為了解決台北橋下公園 的問題,作者廖翊筌 這樣論述:

本文探討「橋下市場」的空間生產,藉由「移動性」來梳理橋下市場的規劃建造、空間實作與變遷等歷史過程,分析都市空間政治的權力運作。以台北市堤防內、道路系統中的橋下公有市場為例,透過次級資料分析、參與式觀察與深度訪談,結合新聞與網路資料,獲得以下發現:首先,台北市橋下市場的規劃與興建牽涉戰後攤販治理與市場安置政策,從1950年代開始的攤販治理的困局與治理技術的摸索與變遷,到1970年代橋下市場的形成,呈現了都市空間政治如何以空間為手段來治理都市攤販問題,如何藉由興建公有市場、臨時市場、建立正式與臨時制度,來容許攤販存在於特定的都市空間之中。治理過程體現公有市場安置配租的三種特性—「臨時化」、「支付

化」與「附加化」,此三種特性更補充了既有觀點之不足,說明攤販安置並非用於提昇社會福利與集體消費。其次,本研究回應橋下市場為一舉兩得的觀點,說明橋下市場的空間生產過程與變遷,反映了一種「移置」—移動和置放的都市空間政治,都市空間政治透過移動與置放特定的人、物、制度,來促成都市空間的持續運作。如為了促進都市交通的移動性,藉由生產橋下市場並移置攤販進入,以此騰空街市所處的都市空間,都市空間政治藉由節制攤販移動性來促成機動車的移動,並且形成都市空間的速度差異。隨著移動基礎設施的加速,導致了橋下市場的限制,但也浮現跨越與挪用移動基礎設施的可能性。最後,橋下市場的空間實作,呈現了橋下市場作為「移動的介中/

中介空間」的性質,承載了不同的移動實作,包含攤商的落腳經營與社會流動、舊書舊貨等緩慢經濟,甚至支持著非營利組織的社會實踐;藉由梳理不同的空間實作,以回應橋下作為都市治理縫隙的地方意象,並且重新記憶與評價橋下市場的空間生產。

三重心食代:食遊體驗新三重

為了解決台北橋下公園 的問題,作者老爺爺與小老婆 這樣論述:

50間心創店家,打造在地傳奇美味,翻轉你的三重印象, 前所未見的豐富饗宴,滿足挑剔的「餓」勢力,三重其實hen可以! 來喔,來去三重呷好料!從AM到PM,從正餐到茶點再到消夜! 24小時三重美食樂事不停歇!不管你想要的是歡慶團聚的火鍋、燒肉,品味至上的日本料理名店、跨國界風味食堂,還是幸福滿溢的小確幸文青咖啡廳…… 走一趟三重,不管多少願望都能一次滿足! 跟著捷運走透透!六站名店美食圈,等你用味蕾交朋友! 本書特色 來喔,來去三重呷好料! 史上最強!新北美食指南NO.1 食遊體驗新三重

怎能看到!為何要看?色情觀影的社會文化與性別分析(1968~1988)

為了解決台北橋下公園 的問題,作者詹璇恩 這樣論述:

色情片的「戲院時期」大抵始於台語片以私接裸露鏡頭救亡圖存的1968年,與錄影機普及率超越50%、限制級片即將開放裸露乳暈畫面的1988年之間。因之「既公開又非法」的特徵,使這段期間內的色情觀影現象成為十分特殊而值得研究的主題。 若以傳統的權力觀點理解過去有關色情片放映的政策與實踐,容易得出「上」(有政策)對「下」(有對策)二元對立的簡化圖像。然而,無論「政策」或「對策」的背後皆牽涉了各種性別、文化與社會因素,是故本研究期望透過了解上述二十年間色情觀影活動形成的背景,更進一步探究造成特定社會現象的權力關係當中,所涉及的個人與社會層面因素。 本研究主要透過觀眾、戲院業者、片商、演員等十五

位參與者的經驗,輔以相關研究資料及報導,回答主題中的兩個提問:「怎能看到?」與「為何要看?」前者探究當時的社會條件如經濟轉型、國家政策、社會控制等如何形成特定的色情觀影實踐:「看甚麼?」「在哪裏看?」「如何看到?」以及「誰在看?」並藉此探討上述面向與性卅別論述間的關係。後者則意在藉由觀眾及從業者的個人動機,扣連前述社會背景,並發現性別認同、陽剛特質與社會主要的性論述等在其中扮演的角色。 筆者期望藉著上述發現與分析,說明在過去的台灣社會,色情觀影活動的形成是由多方面的社會組織以及性卅別論述交織而成。針對「性」的治理不單是發生在國家對色情的禁止方面,反之,政治上的性壓抑僅是權力關係中的局部組成,

而色情片促成的觀影實踐與性語言的流通,也都參與了性治理的權力關係。

台北橋下公園的網路口碑排行榜

-

#1.2021瘋狂一夏玩水趣

Last, we are also organizing the first-ever Taipei waterfront Canoe ... 臺北市大佳河濱公園-大直橋下(由濱江街7-10號水門進入後於橋正下方廣場;最近8號水門). 於 crazysummer.e-event.com.tw -

#2.敬老卡坐捷運|中正河濱公園花海 - 銀髮一起玩

敬老卡坐捷運|中正河濱公園,11萬株百日菊萬花盛放,錯過再等一年! ... 最美花海@台北河濱~拍照上傳抽獎活動活動時間:即日起至11月20日(二) 23:59止 ... 於 egoldenyears.com -

#3.台北共融公園特搜|搭捷運就能到的親子特色公園都在這

大佳河濱公園共融式遊樂場是以海洋風為主題的兒童遊樂場,這裡有可愛的章魚、海豚地景,繽紛童趣,適合小朋友攀爬,爸爸媽媽要拍照也可以唷!還有五種特色 ... 於 www.gomaji.com -

#4.【台北景點】永福橋下溜滑梯,公館一日遊好去處,不怕風吹日 ...

台北 永福橋下溜滑梯,不怕風吹日曬雨淋,是公館一日遊好去處上次蓉蓉有介紹 ... 往旁邊的古亭河濱公園騎乘腳踏車也可以備妥孩子專屬的腳踏車來漫遊這河濱. 於 s045488.pixnet.net -

#5.【道南河濱公園遊戲場】台北市最大的共融式河濱遊戲場|免費 ...

道南河濱公園是台北市最大的共融式河濱遊戲場!!! 假日要找個溜小孩的地方不容易,這次終於來到這個台北市最大的共融式河濱遊戲場~~道南河濱公園。 於 bjsmile.tw -

#6.台北橋下河濱公園驚見浮屍有2處不明割傷 - 東森新聞

有民眾今(3)日上午,在台北市台北橋下河濱公園發現一具浮屍,嚇得立刻報案。警方獲報到場後,發現遺體身上有兩處不明割傷,目前正封鎖現場調查中。 於 news.ebc.net.tw -

#7.哈囉公園 中正河濱公園哈囉溜索主題遊戲場 刺激好玩的環形 ...

下了幾天的雨終於放晴可以溜(曬)小孩了,10月新開放的【哈囉公園】 ... 台北免費溜小孩好去處~帶孩子來中正河濱公園哈囉溜索主題遊戲場嗨翻天吧! 於 eeooa0314.pixnet.net -

#8.遛小孩新去處!全台首座「環形」滑軌在這雙北市遊戲場10

△「中正河濱公園兒童遊戲場」座落於馬場町公園附近,將於明(1日)起開放。(圖/北市公園處提供,以下皆同). 記者彭懷玉/台北報導. 於 travel.ettoday.net -

#9.台北橋下公園-標籤文章彙整。 @跟著領隊sky玩。一日遊.美食 ...

公館水岸公園溜滑梯. 2020台北親子景點【永福橋下】雨天備案.公館水岸公園溜. 台北唯一免費雨天超 ... 於 taiwantour.info -

#10.悠遊河濱公園愜意享受美好時光 - 今周刊

隨河岸而生的河濱公園,在台北共有29座,不僅擁有河流、綠地,以及串連彼此的自行車道,每座公園更各具特色,融入當地民情與生活,發展城市新風景。 於 www.businesstoday.com.tw -

#11.大佳河濱公園| 台灣旅遊景點行程

四方通行玩樂地圖以台灣旅遊景點資訊為主的入口網,提供您大佳河濱公園的景點介紹,與大佳河濱公園周邊旅遊景點、美食、地圖、住宿、交通、照片資訊,還有最熱門的台北 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#12.日光水岸廣場社子橋下親子公園不怕曬太陽

位於社子橋下親子公園不怕曬太陽、不怕下雨,場地算是很大, 有共融遊具、沙坑、鞦韆、溜滑梯、 ... 在台北市好停車的公園然後又是免費的真的很大心!! 於 ruby5065.pixnet.net -

#13.台北大佳河濱公園:能夠玩水、玩沙的夏日親子消暑遊樂園

時刻旅行編按:台北大佳河濱公園陸續增加了共融遊具等更多適合全家大小一同遊玩的場所,2018 年暑假期間還舉辦了「2018 臺北河岸童樂會:熊讚水樂園」 ... 於 tripmoment.com -

#14.運動城市與河岸公園的邂逅~台北美堤河濱公園 - KidsPlay親子 ...

這幾年來台北的變化很快,捷運讓人們往來更便利,河濱公園的整治,讓人們有活動跑跳的場所,每到假日的午後,台北市內的河濱公園就擠滿了人,有人騎著 ... 於 www.kidsplay.com.tw -

#15.台北大佳河濱公園附近的飯店

The Tango Hotel Taipei Jiantan 位於台北,距離士林夜市不到1 公里,有健身中心、免費私人停車位和共用休息室。這間住宿提供的設施與服務包括24 小時接待櫃檯、客房服務 ... 於 www.booking.com -

#16.【台北市】大佳河濱花海熊讚 - 健行筆記

「花海控」看過來,現在到大佳河濱公園除了美美的大片花海,還有「熊讚」與遊客同樂呢!大佳河濱公園位於北市中山區中山橋和大直橋之間,是基隆河截彎 ... 於 hiking.biji.co -

#17.【台北】美堤河濱公園跨向2009年

【台北】美堤河濱公園跨向2009年 ... 你拍攝的IMG_2821。 這是第四次看101ㄉ跨年煙火秀每年ㄉ12/31都遇到平日,所以小涵子晚上都還要上課大前年還沒有交通 ... 於 hantianblog.com -

#18.全市河濱公園介紹

早年水利處僅致力於颱洪災害之減災、興建堤防及排水改善等本業工作,並配合河川整治工程,將河濱高灘地整平後,採平面使用之原則,未就全市河濱公園進行整體性之檢討, ... 於 heo.gov.taipei -

#19.台北親子景點》永福橋下溜滑梯、沙坑,下雨也能玩 - 可大王愛 ...

附近就是古亭河濱公園,超大綠地適合騎單車、野餐,現在還有花海,爸媽們快帶著孩子玩起來。 記得按讚加入大王粉絲頁,我們一起懶 ... 於 myjourney.tw -

#20.大佳河濱公園

大佳河濱公園位於台北市基隆河南岸的大直橋、中山橋之間,面積共約42公頃,是台北市目前人氣最旺的運動休閒公園之一。 民國85年,基隆河截彎取直完工後,在南岸產生了 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#21.新北、三重|辰光橋・越夜越美麗的大台北都會公園 - 許傑,旅行 ...

而像我這樣的攝影愛好者來說辰光橋更是讓我多了一個拍夜景、拍夕陽的好地方。 新北市近年積極整頓水岸空間,在許多河濱公園積極造景,闢建 ... 於 journey.tw -

#22.台北。士林〡日光水岸廣場〡夏天再熱也不曬。拼磚地景公仔 ...

夏天帶孩子們衝公園、溜滑梯最怕的就是「曬太陽」、「狂流汗」, ... 而且不時還有涼風從橋下吹進來,坐在一旁看寶寶玩的黃小菲都舒服到快睡著。 於 natsuphil.com -

#23.【台北】早安! 河濱公園

傾聽早晨的聲音,捕捉清晨的畫面第一次這麼早去河濱公園,我一個人沿著步道晨拍。週末的早晨,聽不到任何吵雜聲,公園空蕩蕩地卻不覺得冷清, ... 於 ppjun.pixnet.net -

#24.社子大橋下的『日光水岸廣場』夏天涼爽又不怕下雨,沙坑

社子大橋下的『日光水岸廣場』夏天來挺涼爽,而且在橋下活動也不怕突然下雨,場域有沙坑、 ... (周邊Ubike站點有社子國小站、褔安國中站、社子公園站). 於 www.me4child.com -

#25.大台北親子遊:從市中心一路玩到大自然!160+人氣景點大滿足提案,完美行程X主題探索X趣味體驗,超多規劃原來還可以這樣玩

... 週二休交通捷運中和新莊線「大橋頭站」 1 號出口步行約 10 分鐘公車至「涼州重慶路口」或「保安街口」等站牌免費門票停車大稻埕公園地下停車場、台北大橋橋下 ... 於 books.google.com.tw -

#26.華中河濱公園- 台北市 - Wikimapia

華中河濱公園http://www.heo.taipei.gov.tw/cgi-bin/SM_theme?page=44b664f5 華中河濱公園公園之美特色介紹自古以來人類文明的產生,是由水岸開始發展的。 於 wikimapia.org -

#27.河濱公園腳踏車租借&台北河濱自行車道路線6選! | 馬修單車

河濱公園腳踏車租借,提供多款腳踏車選擇!帶你遊覽台北河濱自行車道6大特色路線及周邊特色景點,河濱公園腳踏車租借推薦給民眾來場健康的休閒輕旅行。 於 mathewbike.com -

#28.2020五大台北「腳踏車河濱路線」推薦!假日輕旅行提案

從以前在河堤、河岸區可以租腳踏車,到現在台北隨處可見的YouBike租借處,相當方便活動性也大大 ... 由大稻埕碼頭沿著延平河濱公園所興建的自行車道。 於 www.womenshealthmag.com -

#29.快訊/台北長壽橋下河濱公園驚見男浮屍民眾嚇傻秒報警

最新消息!有台北晨運民眾,25日上午路過長壽橋下河濱公園時,發現一具男浮屍在水面上載浮載沉,警方獲報後立即到場將死者打撈上岸,確認男子已死亡。 於 www.setn.com -

#30.大佳河濱公園海洋遊戲場,玩水區,雙道滑索,腳踏車,5種特色鞦韆 ...

台北,大佳河濱公園海洋遊戲場,6大區新開放,玩水區,雙道滑索,腳踏車,5種特色鞦韆,8道磨石溜滑,大沙坑,大草皮野餐寵物大佳河濱公園2021/10/1開放囉~也租 ... 於 may1215may.pixnet.net -

#31.兒童節好去處北市河濱遊戲場好好玩 - 台灣好新聞

家長們已經想好連假期間要和孩子們去哪玩了嗎?台北市水利處推薦帶小朋友到河濱遊戲場來放電,北市大佳河濱公園、道南河濱公園及華中河濱公園等3處共 ... 於 www.taiwanhot.net -

#32.台北市區1秒偽出國!河濱公園賞13萬株「漸層紫花海」

夢幻系漸層紫色花毯盛開中!來到古亭河濱公園不僅可以騎腳踏車、漫步河岸,最近熱門的還有將近8.7座籃球. 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#33.第2299篇[台北中正]水管磨子石溜滑梯/公館水岸廣場

公園 在永福橋下,你要迴轉才能進來。 於 yingtingshih.pixnet.net -

#34.台中柳川二期12.5億整治議員批:臭到連狗都拒玩水 - HiNet ...

... 區段汙水截流與中正公園設置小型淨水場已完工半年,雖設親水空間提供民眾休憩,但臭味仍強烈,市議員賴佳微說戴口罩都能聞到惡臭,橋下還有垃圾, ... 於 times.hinet.net -

#35.台北士林親子景點》日光水岸廣場~社子大橋下遊戲場 - Yuki's ...

台北 士林親子景點》日光水岸廣場~社子大橋下遊戲場,免曬太陽特色公園(有停車場) 免曬太陽公園 ... 橋下的藍球場,場地很大,而且傍晚時陽光沒那麼大,也有部分遮蔭. 於 yukiblog.tw -

#36.【台北景點】古亭河濱公園台版富良野花海搭捷運就能欣賞的古 ...

這個萬紫千紅,很美的富良野花海就在台北市,而且搭捷運就能到喔!古亭河濱公園,原本就是大台北地區居民喜歡騎車、散步和慢跑的地方,現在添了各種 ... 於 followmi.tw -

#37.烈日下雨都不怕!新莊65橋下河濱公園共融特色遊戲場陪孩子 ...

根據氣象局預報資料,今年春節連假受鋒面影響,小年夜起降雨機率高,然而家長們不愁下雨沒地方溜小孩,市府於台65橋下新莊端河濱公園打造1座共融特色 ... 於 taiwanp.net -

#38.台北河濱公園最大花海登場!三千坪大波斯菊浪漫粉色花田

台北 市佔地最廣的美堤河濱大波斯菊花海已然盛開,即日起到二月中上旬是最佳觀賞時機,在乍暖還寒的季節,就到河濱公園愜意欣賞大波斯菊及百日草花海, ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#40.【新北遊記】恐龍園區華中橋河濱公園親子景點!騎車、玩沙

母親節假期我們上台北一趟,就去朝聖了新北市華中橋河濱公園的恐龍園區,有超多恐龍3D繪畫、恐龍雕像和一個玩沙區,除了拍照好玩~ 也很適合騎車、玩 ... 於 ikachalife.com -

#41.北市3河濱公園供共融遊具身心障礙孩童也能同樂 - 聯合新聞網

清明兒童4天連假,北市有不少地方能親子同遊,像大佳河濱公園,就有全台北市最大的共融式遊樂場,擁有多項海洋地景設施。 於景美溪右岸的道南河濱公園恆光 ... 於 udn.com -

#42.(台灣中山區)大佳河濱公園- 旅遊景點評論 - TripAdvisor

大佳河濱公園:查看Tripadvisor 上在台北中山區的旅遊景點排名,瀏覽關於大佳河濱公園的旅客評論和真實旅客照片。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#43.新莊65橋下遊戲場-大漢溪左岸新莊河濱公園(特色遊戲場) - 愛貝客

台北 - 下雨天還能有個讓小朋友玩放電的地方最棒了,新北65橋下新莊處河濱公園2021/02/10完工開放,橋下設置數種遊樂設施,夏天不怕日曬,旁邊有停車場、公廁,... 於 www.abic.com.tw -

#44.台北古亭河濱公園:13萬盆紫色花草迎春天 - 輕旅行

台北 免費賞花景點再一發,不讓北投社三層崎公園花海專美於前,古亭河濱公園花海也以13萬盆紫色草花喜迎春天,紫成一片的漸層系花海既夢幻又浪漫! 於 travel.yam.com -

#45.2022台北跨年要去哪》煙火、泡湯、住宿各式慶祝活動懶人包!

內湖的「彩虹河濱公園」位於基隆河中山高速公路至麥帥一橋之間,彩虹橋橫跨左右兩岸,而橋下的河濱廣場有一系列愛情主題的造景,到了晚上霓虹亮起,與 ... 於 www.klook.com -

#46.【台北景點】全台最大「大佳河濱共融式遊戲場」第三期完工 ...

而第三期以「海洋」作為設計主題,將遊戲場化為繽紛大海,打造與以往不同的河濱公園景色,新增鯨魚、章魚和海豚地景,讓小朋友能在海洋生物陪伴下盡情遊玩,也成為不能錯過 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#47.北市12區運動中心「微解封」 河濱公園、提內公園將對外開放

台北 市體育局今天表示,因應運動場館明天起「微解封」,將開放台北體育館、台北田徑場、景美游泳池的部分場地,以及青年公園棒球場、新生公園棒球場、 ... 於 www.taisounds.com -

#48.台北市河濱自行車租借站

品質保證‧服務至上 想了解更多,請立即聯繫我們 · 專業. 我們擁有專業的團隊,不論組裝、維修,都極注重自行車的每個小細節,堅持品質並對此持有自信,這是我們最引傲的「 ... 於 www.ukan.com.tw -

#49.臺北市停車場月票抽籤登記

本處地址:臺北市信義區松德路300號 *本處首頁: https://pma.gov.taipei *本處電話:27590666 *臺北市民當家熱線:1999 (外縣市02-27208889). 累計人數:1361737 於 monthtkt.pma.gov.tw -

#50.大佳河濱公園戲水區6~9月+5大特色鞦韆+全台最大沙坑

大佳河濱公園海洋遊樂場2020年完成更好玩嘍! 大佳河濱共融式遊樂場6大區新 ... 大佳河濱公園租借腳踏車~台北市河濱自行車租借站(大佳站),點此看. 大佳河濱公園玩水 ... 於 lovefree365.pixnet.net -

#51.一騎Fun暑假!百K河濱自行車道串連樂趣多

台北 市水利處表示,臺北市大佳河濱公園、道南河濱公園恆光橋下及華中河濱公園等3處兒童遊戲場,擁有多項共融式遊樂設施好玩又有趣,而且遊戲場都已經 ... 於 www.xinmedia.com -

#52.台北市電影委員會TAIPEI FILM COMMISSION | 台北愛電影

大佳河濱公園是基隆河截彎取直後所產生的新生地,占地廣大,地勢平坦,視野遼闊,公園內大型扇形噴泉水景享有盛名,另設有自行車道、籃球場、網球場等運動設施,也是 ... 於 www.filmcommission.taipei -

#53.[育兒]台北最大免費共融式遊樂場景美恆光橋道南河濱公園超大 ...

建議大家下午再去玩,沒有太多遮陽設施,比較容易曬黑,出門玩也記得帶水壺,隨時補充水分。 道南(恆光橋)河濱公園. 地址:台北市文山區木新路二段299巷 ... 於 lingmami.com -

#54.江子翠河口景觀河濱公園 - 新北市觀光旅遊網

板橋江子翠河口景觀河濱公園位於大台北三大河川新店溪大漢溪淡水河的交匯處,河川及河岸經過多年來的整治變得景色宜人,再加上改善及強化週遭設施,讓這裡成為附近居民休閒 ... 於 newtaipei.travel -

#55.[ 台北親子景點] 公館永福橋下溜滑梯~日曬下雨也不怕(2017/11 ...

永福橋緊鄰台北市公館景福橋河濱公園,這一帶也是自行車步道中間點,很多人在橋下休息。 橋下還有貼心的腳踏車打氣站,騎單車的朋友,也可以到這溜滑梯 ... 於 blog.xuite.net -

#57.親子公園】大佳河濱公園,場地超大超好玩,玩水玩沙騎車免費 ...

大佳河濱公園 地址: 台北市中山區濱江街199巷 設備: 希望噴泉(9:00~16:00每整點施放一次)、超大戲水池、超大遊戲沙坑、船型滑梯、幼兒平衡木、海豚/ ... 於 q82465.pixnet.net -

#58.【台北萬華親子景點】華中河濱公園_音樂主題遊戲場新登場!溜 ...

Nov 11. 2020 21:59. 置頂 【台北萬華親子景點】華中河濱公園_音樂主題遊戲場新登場!溜滑梯是大琴鍵,還有音樂遊具敲敲打打真有趣~. 4169. 創作者介紹. 於 siaozi88.pixnet.net -

#59.台北公館永福橋下溜滑梯- Google 我的地圖

拍攝地點: 台北公館永福橋下溜滑梯台北公館永福橋下溜滑梯地址: 台北中正區思源街底永福橋下台北公館永福橋下溜滑梯GPS座標: N 25°00'40.6" E 121°31'40.7" 台北公館 ... 於 www.google.com.tw -

#60.屏東風箏節4日登場全台好手齊聚展特技 - 中央社CNA

「屏東風箏節」將於4日及5日在高屏溪河濱公園登場,屏東縣政府表示,今年以「環遊世界趣」為主題,邀請全台風箏好手齊聚,展示各種特技風箏。 於 www.cna.com.tw -

#61.【彩虹橋河濱公園】饒河街旁的約會地點,台北看日落看夜景景點

下次來逛饒河街可以來彩虹橋走走跟朋友在這聊聊天,甚至談戀愛都挺不錯的結束了鬆餅行程,我們騎著ubike去彩虹橋和逛饒河夜市彩虹橋就是在饒河夜市最旁邊的河堤在人擠 ... 於 tanya413.pixnet.net -

#62.別躲在家吹冷氣啦!到台北這7座最美河濱公園,曬個暖暖太陽吧

天氣這麼好,你還不出門走走嗎?立夏過了,窗外也被陽光染成一片鮮綠風景,在台北的假日可不只逛街看電影而已,難得放假,到這7座河濱公園看看吧! 於 www.storm.mg -

#63.台北內湖向日葵花海『彩虹河濱公園』IG熱門打卡/網美聚集地 ...

上周看到新聞報導台北也有向日葵(太陽花)海! 而且居然是我的主場---> ... 台北內湖向日葵花海『彩虹河濱公園』IG熱門打卡/網美聚集地/情侶約會/親子旅遊/麥帥橋下 ... 於 hamibobo.tw -

#64.微風運河戶外健身房+幸運草地景溜滑梯大臺北都會公園半日遊 ...

流經台北市與新北市的淡水河, 孕育著一整個繁榮熱鬧的城市, 沿著水岸規畫了許多美麗河濱公園, 有國際級比賽專用水道的微風運河, 於 paulyear.com -

#65.2條雨傘節大如蟒蛇!他河濱公園夜跑驚見「死纏大戰」

首次上稿00:43更新時間05:40有民眾19日夜間在台北市大佳河濱公園慢跑,突然看見草叢竄出2隻超巨大的雨傘節「死纏大戰」,他立刻將這幅景象拍照PO網, ... 於 news.ltn.com.tw -

#66.大佳河濱公園好好玩:夏天玩沙去!巨大沙堆溜滑梯,章魚

大佳河濱公園好好玩:夏天玩沙去!巨大沙堆溜滑梯,章魚~限定超可愛的大熊抱抱,騎四輪車遊一圈/台北野餐好去處/大草皮/溜冰場/棒球場/籃球場/噴水池/藍 ... 於 fupo.tw -

#67.古亭河濱公園 - 玩全台灣旅遊網

玩全台灣旅遊網提供古亭河濱公園介紹及台北景點、台北旅遊、台北住宿、台北 ... 永福橋下設有攀岩練習場與兒童遊樂設施,適合大小朋友來此嬉戲遊玩,冬季這裡有整片的 ... 於 okgo.tw -

#68.萬家烤肉,香味四溢 台北河濱公園開放烤肉區域 - 台灣旅行趣

來到月圓人團圓的時節,沿著河堤,眾好友圍繞著火光的熱情,台北市河濱公園也應景的開放烤肉活動,響應中秋,邀請所有市民一同點亮火光,讓熱情延燒。 於 taiwan.sharelife.tw -

#69.台北旅遊|2021 台北河濱公園腳踏車路線推薦、周邊景點報你知

單車遊台北!2021 河濱公園自行車路線、沿路景點懶人包. 圖片來源:輕旅行. 1. 基隆河河濱 ... 於 www.shopback.com.tw -

#70.臺北車站東西區地下停車場 - 交通部臺灣鐵路管理局

項目 車站 停車場名稱 經營廠商 室內/外 1 臺北 臺北車站東西區地下停車場 歐特儀股份有限公司 室內 2 臺北 中央藝文公園華山停車場 岳洋股份有限公司 室外 3 臺北 臺北車站西側地上停車場 歐特儀股份有限公司 室外 於 www.railway.gov.tw -

#71.【台北市|兒童遊戲場】社子大橋下兒童遊戲場,不怕晒不怕雨

日光水岸公園€. ... 了基隆河兩岸的河濱公園車道。 社子大橋橋下經台北水利處整建後,增設沙坑、籃球場及運動設施,讓橋下活動空間更休閒多元。 於 soda7crack.pixnet.net -

#72.交通便利免擠人!台北4處河濱公園走春賞遼闊花海 - LINE ...

假如過年在台北市度過,有哪些地方不必人擠人、交通方便又可以欣賞到漂亮景色呢?不如去河濱公園賞花吧!台北市古亭、成美右岸河濱公園、內湖大溝溪 ... 於 today.line.me -

#73.華中河濱公園- 维基百科,自由的百科全书

華中河濱公園,位於台北市萬華區西南隅,華中橋下,新店溪河畔的一處河濱公園。略呈弦月型,西北方接雙園河濱公園,東南方至馬場町紀念公園。公園面積有45.7公頃,於 ... 於 zh.wikipedia.org -

#74.台北捷運景點再加一!絕美漸層紫色花海「古亭河濱 ... - 窩客島

絕美漸層紫色花海「古亭河濱公園」捷運出站步行就到,近13萬盆紫色花草打造台北最美偽出國景點。 編輯鄭雅之. 文字:編輯鄭雅之圖片提供:台北市水利 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#75.台北松山景點「觀山河濱公園」14萬盆花朵營造花海美景

台北 市水利處在2017年底於多處河濱公園規劃花海園區,其中鄰近捷運松山站的觀山河濱公園腹地最為廣闊,使用了14萬盆花朵營造花海美景,色彩也很多樣, ... 於 foncc.com -

#76.十大網友最愛的河濱公園,第一名幸福氛圍破表!

LOVE愛情鎖:情侶浪漫聖地! 台北市的彩虹河濱公園,位於基隆河中山高速公路至麥帥一橋之間,一直以來都是許多單車愛好者 ... 於 www.gvm.com.tw -

#77.新北市三重區長元街/日健昇 - 樂屋網

此房屋位於三重區長元街,日健昇,電梯大廈,4房2廳2衛,S-台北橋站日健昇景. ... 電池交換站新北市台北橋下機車停車場站; gogoro電池交換站新北市正義公園地下停車場B1. 於 www.rakuya.com.tw -

#78.新生高架橋下滑板場極限運動場 | 新生橋下滑板場 - 訂房優惠報報

要說台北玩滑板最好的場地,就是南港站的台北市極限運動訓練中心,某一天來華山看展覽,走過新生高架下的斑馬線,才發現原來新生高架下不是只有籃球場,還有一個新生高架橋 ... 於 twagoda.com -

#79.台北社子橋下公園的文章和評論 - 痞客邦

來看痞客邦超過1 則關於台北社子橋下公園的文章討論內容: 小Yo之家的【台北士林親子公園】日光水岸廣場~玩遊戲場不怕曬!橋下特色公園新亮點,共融遊. 於 www.pixnet.net -

#80.公園好好玩! 40座大台北特色公園及遊戲場-親子出遊免費戶外景點

還有空橋還可以騎著單車直通河濱公園。 超酷的特色公園,大家快來玩吧! 於 happymommy.pixnet.net -

#81.台北市最新最厲害的特色公園、溜滑梯公園都在這 - 寶寶溫旅行 ...

北北基野餐景點懶人包大獲好評,這篇再加碼雙北特色公園,集合台北新北市 ... 道高速公路橋下,有天然的遮蔽,不用怕太陽曬,不論冬天夏天都可以玩. 於 bobowin.blog -

#82.兒童節好去處北市河濱遊戲場總整理 - 臺北旅遊網

北市水利處推薦帶小朋友到河濱遊戲場來放電,臺北市大佳河濱公園、道南河濱公園及華中河濱公園等3處共融式遊戲場擁有多項共融式遊樂設施,不僅豐富又好玩 ... 於 www.travel.taipei -

#83.台北橋下公園完整相關資訊 - 媽媽最愛你

提供台北橋下公園相關文章,想要了解更多圓山公園、彩虹河濱公園交通有關親子文章或書籍,歡迎來媽媽最愛你提供您完整相關訊息. 於 babygoretro.com -

#84.大佳河濱公園 - 美麗台灣心視界

大佳公園景緻優雅、視野遼闊,園內有廣大草地和大型的噴泉池景觀,也有球場等運動設施,無論晨昏 ... 大佳河濱公園:位於台北市中山區~ 基隆河大直橋至中山橋區域段。 於 www.twbest1.com -

#85.【台北特色公園】中正河濱公園/哈囉公園,全台第一座秋千式 ...

10/1起台北市公園遊戲場也都開放了, 2021最新開放的台北特色公園就是這裡啦! 位於中正河濱公園的哈囉公園, 擁有號稱全台首座環型溜索, ... 於 jackla39.pixnet.net -

#86.大佳河濱公園- 中山區- 台北市 - 旅遊王

TravelKing旅遊王為你詳細介紹大佳河濱公園,舉凡景觀特色、營業時間、參觀費用、交通路線,以及可順遊的鄰近景點等豐富資訊,還有旅遊大佳河濱公園建議住宿的精選飯店 ... 於 www.travelking.com.tw -

#87.交通便利免擠人!台北4處河濱公園走春賞遼闊花海

假如過年在台北市度過,有哪些地方不必人擠人、交通方便又可以欣賞到漂亮景色呢?不如去河濱公園賞花吧!台北市古亭、成美右岸河濱公園、內湖大溝溪 ... 於 newtalk.tw -

#89.北北基 - 陶板屋

台北 南京東店北北基 · 02-2504-1711 · 台北市中山區南京東路二段178號2樓 · 午間:11:30~14:30 (最後點餐時間14:00) 晚間:17:30~22:00 (最後點餐時間21:00) · 1.捷運-【松江 ... 於 www.tokiya.com.tw -

#90.台東10 大親子活動

走訪知本國家森林遊樂區,挑戰好漢坡步道;到台東森林公園的自行車步道騎車, ... 另外,旅客還可到橋下的馬武窟溪體驗阿美族傳統的竹筏,穿梭在白色帝王石間,讓人 ... 於 tw.hotels.com -

#91.【台北】親子放電趣北市三大河濱遊戲場推薦 - 蘋果日報

台北 市大佳河濱公園、道南河濱公園及華中河濱公園等3處共融式遊戲場擁有多項共融式遊樂設施,不僅豐富好玩,同時四周綠草如茵,是親子一起同樂的好 ... 於 tw.appledaily.com -

#92.運動場館Venue - 臺北市政府體育局

南湖右岸河濱公園. Nanhu Riverside Park(Right side). 籃球場. Basketball Courts ... Taipei Extreme Sports Training Center. 戶外極限移動式小U板區. Outdoor Bowl. 於 sports.tms.gov.tw -

#93.台北古亭河濱公園紫浪漫紫色花海讓人置身紫色地毯裏【台北 ...

每年香菫菜(Viola cornuta)花期約2-3月,今年古亭河濱公園紫色香菫菜與薰衣草花季會持續到三月底,但目前我們看到的狀態花海淺色區域花況比較差,有些 ... 於 wawacold.com -

#94.【台北親子景點】大佳河濱公園共融式遊樂場 ... - 史努比遊樂園

特製的沙桌提供不一樣的遊戲方式,讓身障者也能更方便享受玩沙樂趣。 【台北親子景點】大佳河濱公園共融式遊樂場|. 戲沙池中還有溜滑梯,三 ... 於 snoopyblog.com -

#95.【台灣景點】2021全新完工台北哈囉公園!全台首創環形滑軌 ...

公園 內有溜索、造型盪鞦韆不算稀奇,但將盪鞦韆設計成環形滑索,就真的是全台首創!位在台北市中正河濱公園內的「哈囉公園」,於今年10月全新落成, ... 於 travelababies.com -

#96.【台北士林親子公園】日光水岸廣場~玩遊戲場不怕曬!橋下 ...

台北 社子橋下出現特色公園遊戲場秘境!「日光水岸廣場」位於士林社子橋下,設有共融遊具、沙坑玩沙、遮陽籃球場、自行車練習場、體健設施等, ... 於 yoyoman822.pixnet.net -

#97.【節慶旅遊】大台北河濱公園,中秋烤肉賞月樂無限! - Yahoo ...

彩虹河濱公園(圖片來源:台北旅遊網). 中秋節為民間三大節慶之一,為響應環保落實低碳休閒,並兼顧保護河川與河濱公園相關設施之完善,今年中秋假期新 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#98.辰光橋 - 新北水漾

位於三重區大台北都會公園內的「辰光橋」2018年12月18日正式啟用,延續本市前四座 ... 越堤道往重新橋方向,依水漾公園指示牌即達(※汽機車可停重新橋下汽機車停車場)。 於 water.ntpc.gov.tw -

#99.台北市永福橋下河濱公園 - 小恐龍遊記相簿

台北 市永福橋下河濱公園. 2009.01.04 氣象預報說台北地區60% 降雨率,但是位在台北中和的我,看天氣並沒有要下雨的樣子,心想氣象局又不準了, 於是召集父母帶他們去 ... 於 www.yestome.com