台北機廠修復的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦謝明勳寫的 解鎖!北號誌樓 和朱麗安‧史迪格勒,戴嘉明的 烏托邦工具箱都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自玉山社 和遠流所出版 。

國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 黃舒楣所指導 蔡億諠的 做鬧熱,展(tián)文化:大溪社頭的襲產化與博物館化 (2020),提出台北機廠修復關鍵因素是什麼,來自於大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典、六月廿四、襲產化、博物館化、社頭文化、宗教信仰、文化公共性。

而第二篇論文國立臺北教育大學 文化創意產業經營學系碩士班 林義斌所指導 李美賢的 產業文化資產觀光策略之研究-以猴硐礦區為例 (2020),提出因為有 猴硐礦區、文化資產、觀光行銷的重點而找出了 台北機廠修復的解答。

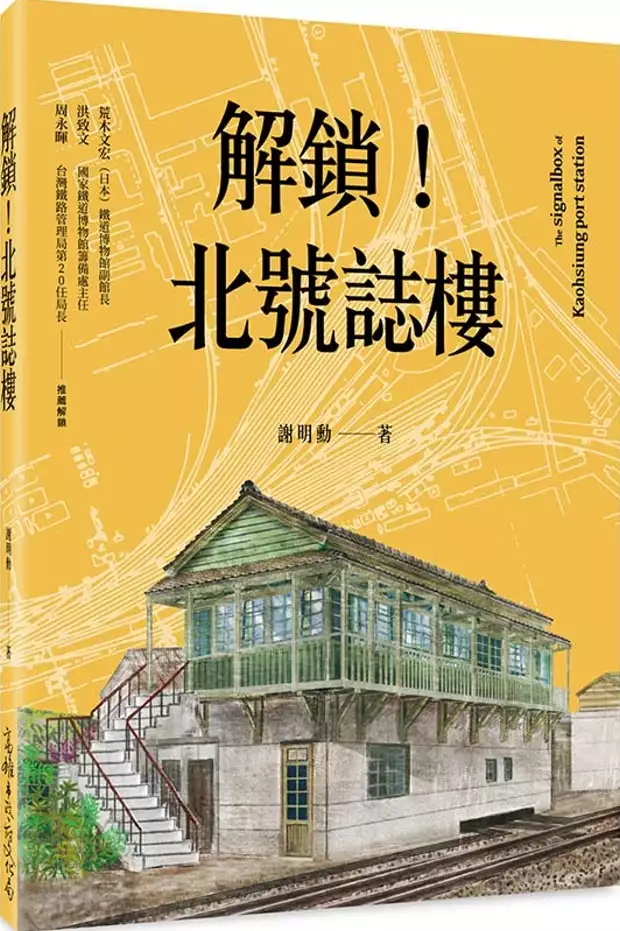

解鎖!北號誌樓

為了解決台北機廠修復 的問題,作者謝明勳 這樣論述:

高雄港站「北號誌樓」是國內僅存最完整的傳統機械電氣操作型態號誌樓,昔日扮演控制縱貫線、屏東線,及臨港線進出高雄港站眾多轉轍器和號誌機的繁重角色,如今雖因不再有列車進出而解除任務,但建築本體及控制設備仍保存完整,是見證鐵道技術發展的珍貴工業遺產。 本書從高雄鐵道的起源、鐵道路線的演變,到北號誌樓的誕生、作用,以及號誌樓內部閘柄的機械運作原理,再到停用後的保存與活化利用,完整記錄了高雄港站北號誌樓的前世與今生。 本書特色 1. 台灣僅存最完整的傳統機械電氣操作型態號誌樓,其歷史與操作原理大公開。 2. 透過文字與歷史照片、站區規劃圖、路線圖等,講述高雄港站區與北號誌

樓的歷史演變;搭配號誌樓剖面圖、機械聯動圖等,解析北號誌樓的實際運作;最後從調查研究與復原規劃圖中探討北號誌樓的活化與再利用。 好評推薦 北號誌樓所保存的機器設備,每一件都十足珍貴,特別是列車進出站,開通進路時,控制轉轍器鎖錠及顯示號誌狀態的「發條式限時解鎖器」,仍完整地保留著,對於研究鐵路號誌裝置的人而言,在理解機械構造及運轉安全設計的基本原理上,絕對是值得參考的重要設備。―(日本)鐵道博物館副館長 荒木文宏 雖然臨港線鐵路已經停駛,但是保存下來的舊高雄港站區,除了軌道外仍有室內機具完整的號誌樓聯動機械。在「工業遺產2.0」的保存思維上,號誌樓內的各式機械,即便不能百分之

百回復原本用途,仍可直接演示其運作的原理,這正是「工業遺產2.0」保存的極佳範例。―國家鐵道博物館籌備處主任 洪致文 如果用車站人生來形容鐵道運轉本業,那麼這個號誌樓就有如是人的靈魂一樣,是集站務於一,只要此處運作順暢則一切大致平穩運行,所以也可說號誌樓指揮若定就有如車站內的定海神針一般。―台灣鐵路管理局第二十任局長 周永暉

台北機廠修復進入發燒排行的影片

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目

李基銘主持人

本集主題:鐵道部園區歷史、古蹟修復

訪問:林一宏 助理研究員

國定古蹟臺灣總督府鐵道部位於忠孝西路、塔城街、鄭州路、延平北路間,屬交通部臺灣鐵路管理局管轄。1884年臺灣巡撫劉銘傳聘請英國與德國顧問,於淡水河碼頭內建造機器局,組裝槍砲彈藥及鑄造貨幣,內有鎔鐵所、鍛工場等。1895年日本軍方接收機器局,改為臺北兵器修理所,製造並修理陸軍所管兵器,可製造彈丸、信管、小銃丸及藥筴、船舶、鐵道鐵橋等,之後改稱為臺灣砲兵工廠,1900年由陸軍省移交鐵道部,同年改為臺北工場。1908年臺灣西部縱貫鐵路開通,鐵路交通運量與車輛維修需求大增,1909年臺北工場向東擴張,新建車輛修理工場、塗工場。1915年起拆除基地南邊原有建物,1918年新建鐵道部廳舍,與臺北工場並存,成為南廳舍、北工廠配置,直到1934年臺北工場搬遷至松山(今國定古蹟臺北機廠)為止,街廓內原有將近四十棟建物,歷經2005年興建捷運以及2013古蹟修復拆除不保存者,目前尚餘十棟,其中包含八處法定文化資產。

戰後鐵道部改為臺灣鐵路管理局。因都市計畫劃道路塔城街於1967年開通,切斷與西側鐵道部官舍群連結形成今日所見的街廓。1992年臺北市政府指定鐵道部廳舍為三級古蹟,1993年臺鐵總局遷移至臺北車站新廈。2005年文建會委託東海大學、中原大學進行古蹟調查研究及再利用規劃,2006年交通部與臺灣鐵路管理局,以及文建會與國立臺灣博物館簽訂臺灣博物館系統聯盟協議書,鐵道部古蹟修復再利用工作正式開始,以「鐵道部博物館園區」為基礎概念,目標為建置現代性展示主題之複合使用園區,並整合周邊都市及歷史涵構。

粉絲頁: 國立臺灣博物館 National Taiwan Museum(鐵道部園區)

住址:台北市延平北路一段2號

電話:022558-9790

請大家支持,我全部六個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘新聞報粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.twnews

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

做鬧熱,展(tián)文化:大溪社頭的襲產化與博物館化

為了解決台北機廠修復 的問題,作者蔡億諠 這樣論述:

本研究探索宗教信仰和襲產實踐兩領域的互動,以桃園市立大溪木藝生態博物館主導的無形文化資產「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」保存與推廣事業為主要案例,考察在當代社會情境中,宗教信仰實踐如何以文化襲產身分存續下去。其中「社頭」為遶境慶典的主要參與者,是慶典得以年年盛大並延續百年的基礎,也是本研究主要關懷對象。作者採取參與式觀察,輔以深度訪談為研究方法,理解社頭文化襲產化與博物館化之過程乃多重行動者協作,文化機構、文化工作者、與地方信仰社群各自扮演不同角色,對文化有不同想像與期待。其中,木博館於2015年開館,此後逐漸與地方信仰社群建立關係,帶入博物館觀點與技術展開襲產保存的工作。作者以「社頭文化現地

展」「大溪大禧」等不同的專案為例,呈現此協作過程。本研究視襲產化與博物館化實踐為文化場域的公共性追求,而文化和宗教信仰兩者的公共性基礎相當不同。社頭帶著既有信仰行事邏輯與價值觀,在文化部門的引領下進入文化場域。社頭和文化部門雙方在共同促成文化公共性的過程中,難免充滿挫折或張力,作者主張這些矛盾需置於襲產化與博物館化脈絡,才能了解其相關的一系列複雜作用。另外,研究也發現針對地方傳統信仰的延續,木博館與社頭基於不同的公共認知與邏輯,分別開展出兩種不同的策略。木博館以「活的保存」為核心精神,讓傳統博物館的技術與觀點,能進到社頭的生活環境中展開。另一方面,社頭成員有感信仰的延續,需仰賴「超越性論述」的

效果,因而發展出「心的保存」行動。不論是「活的保存」還是「心的保存」,都證明了由襲產化與博物館化作為一種轉變的過程,並非一道直線前進的進化。它勢必產生其他複雜的作用,並會因應信仰社群的需求,透過靈活的轉譯機制,成為其信仰再生產的一部分。

烏托邦工具箱

為了解決台北機廠修復 的問題,作者朱麗安‧史迪格勒,戴嘉明 這樣論述:

2017年德國紅點設計獎 烏托邦工具箱,是對於未來工作的一種基本創造力的激勵。中文版的問世,是因應台灣以及全球在劇烈的時代變遷下,對當前社會的重要貢獻論述。本書聚焦在最珍貴的人力資源──創造力,為我們的共同生活設計未來。這本書是為無論在哪裡工作或生活在哪個社會中的所有人準備的,為加入台灣觀點,原書其中有關歐洲內容的一小部分將替換成與台灣相關的內容,如近年執行社會設計相關的最新成果。本書想傳達的是一種面向未來的態度,不僅將歐洲案例介紹給亞洲社會,同時也把台灣的觀點立場,增列到書中產生對話關係。 這是一本能在日常生活中發揮作用的操作說明書,書裡包含了文字論述、影像、談話、名言佳

文的摘錄與「Do-it-yourself」活動紀錄等,以創造力貫穿全書,收錄了藝術、科學、經濟、教育……等領域的文章;另外,書中穿插出現的空白頁面,提供讀者實踐的空間,讀者可以發揮創意,構思、塑造未來。

產業文化資產觀光策略之研究-以猴硐礦區為例

為了解決台北機廠修復 的問題,作者李美賢 這樣論述:

台灣近幾年傳統產業正急遽的消失,國內大眾未能認知這些產業形成的文化與地景的重要性,使得這些產業文化資產隨著一波波的都市更新與開發而日漸凋零;尤其是傳統產業中的礦業,因不敵國外市場的削價競爭與替代能源之趨勢而停止開採,加以礦量日益枯竭等因素,不復具有競爭力,而逐漸式微,許多礦坑於一九九零年代即面臨停業與廢置;原本因礦業形成的聚落隨著人力外移而日漸蕭條,這些居民所形成的特殊文化習俗也因此消失,為了要保護這些在地文化不受社會趨勢所遺忘,勢必得有所作為。本研究係以文獻分析、田野調查及深度訪談等研究方法,聚焦於猴硐地區煤礦文化資產保存及再利用之現況與問題,並參考國內外礦業之文化再起案例,利用政府機關與

猴硐的文化資源,進行地方性的文化產業觀光行銷策略研究,期以猴硐在地礦業文化資產與相關景點之配套整合,行銷推廣台灣猴硐礦業區之觀光。本研究藉由SWOT分析,結論與建議簡述如下:一、 猴硐地區採礦之設施實為台灣煤礦開採之範例與歷史,此處擁有極佳之自然景觀,及特有之地質景觀、古蹟及礦業文化資產,若能進行系統性的整合與再造,即可完備猴硐地區文化觀光之完整性及吸引力。二、猴硐地區若能成功建構完善之交通接駁樞紐,結合其周邊景點(如水金九)之觀光熱潮使其匯成一氣,必能創造猴硐與其周邊景點之文化觀光風華。三、為讓遊客充分了解此整合文化觀光路線之全貌,有利其觀光行銷,應向政府相關部門爭取全力促成成猴硐之文化資

產活化與再利用,完善導覽軟硬體設施,以再現猴硐輝煌的採礦史,吸引觀光人潮,帶動地方創生效益。