台南市政府都市發展局都市規劃科的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列地圖、推薦、景點和餐廳等資訊懶人包

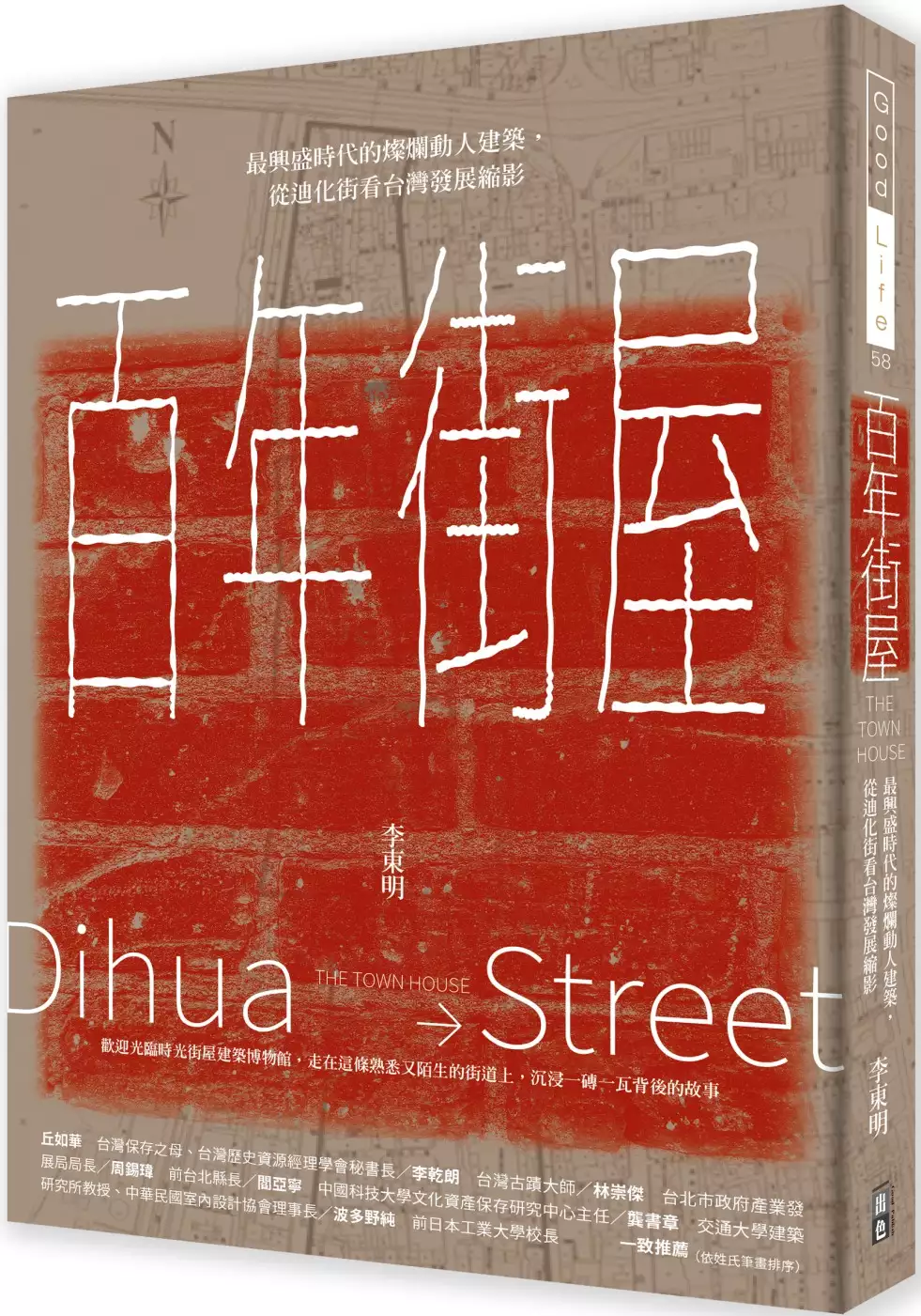

台南市政府都市發展局都市規劃科的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李東明寫的 百年街屋:最興盛時代的燦爛動人建築,從迪化街看台灣發展縮影 和侯志仁,朱冠蓁,羅秀華,蘇睿弼,許瀞文,曾憲嫻,連振佑,施佩吟,綠點點點點,李仲庭,潘信榮,張正,海辰,都市農耕網,李玉華的 反造再起:城市共生ING都 可以從中找到所需的評價。

另外網站臺南市政府都市發展局- Home | Facebook也說明:臺南市政府都市發展局, 台南市. 1762 likes · 97 talking about this. 宜居.移居.幸福好適居逐步推動都市更新,閒置土地再活化、打造城市競爭力。

這兩本書分別來自出色文化 和左岸文化所出版 。

中信金融管理學院 企業管理學系金融管理碩士在職專班 江彥若所指導 吳藝碧的 公共設施保留地免徵土地增值稅申報之探討─以臺南市都市土地為例 (2021),提出台南市政府都市發展局都市規劃科關鍵因素是什麼,來自於土地增值稅、公共設施保留地、職權調查、協力義務。

而第二篇論文逢甲大學 土木水利工程與建設規劃博士學位學程 周天穎、穆青雲所指導 李勇慶的 建立都市計畫區違章建築物面積推估多元非線性迴歸模式之研究-以臺中市8個行政區為例 (2021),提出因為有 違章建築物、都市化、逐步迴歸、多元非線性迴歸模型的重點而找出了 台南市政府都市發展局都市規劃科的解答。

最後網站臺南市都市設計審議委員名單 - 台灣公開資訊網則補充:顏永坤, 男, 臺南市政府都市發展局副局長. 張秀慈, 女, 成功大學都市計劃學系副教授 ... 賴柍錤, 女, 科技部南部科學園區管理局建管組規劃建管科科長.

百年街屋:最興盛時代的燦爛動人建築,從迪化街看台灣發展縮影

為了解決台南市政府都市發展局都市規劃科 的問題,作者李東明 這樣論述:

歡迎光臨時光街屋建築博物館, 走在這條熟悉又陌生的街道上,沉浸一磚一瓦背後的故事 【走訪街屋建築的博物館】 ◆街屋常常走,但你知道傳統街屋如何形成?又有何特徵嗎? ◆迪化街從清代到戰後,街道發生了什麼變化?才成就今天的樣貌! ◆閩南、洋樓、巴洛克式,各種建築樣式一次看清楚! 台灣的經濟在一九七〇年代開始急劇地發展,也大大地改變了各地歷史聚落的樣貌,除了迪化街等著名的傳統聚落之外。在迪化街,各類街屋建築群聚一堂,山牆上五花八門的裝飾,貫穿整條街道的亭仔腳,石材裝飾的巴洛克洋館,以及古色古香的閩南房屋,宛如街屋建築的博物館! 而這些迪化街街屋建築是如何形成

的?它們有什麼歷史過程?又分布在哪裡?藉由實地調查加以解釋表明,並針對每一種街屋樣式的變遷過程,以及形成的背景加以分析,更進一步將街屋建築的保存所產生之問題加以探討。 迪化街位在台北市的中心地帶,自清代開港以來,歷經日治時期、國民政府播遷來台,都是台北、台灣的經濟中心地,可說是台灣建築史的縮影。透過認識迪化街街屋,以全新的視點來看待歷史性的街屋建築,或許能對文化資產的保存再生提供另一種思維。再次走訪這條你熟悉又陌生的街道,看見迪化街一磚一瓦的建築故事! 名人推薦 丘如華 台灣保存之母 李乾朗 台灣古蹟大師 吳寶田 麗寶集團董事長 吳光庭 清華大學講座教授 林崇傑

台北市政府產業發展局局長 林經甫 時尚老人 周錫瑋 前台北縣長 周奕成 世代街區 邱英浩 台北市立大學校長 柯文哲 台北市市長 洪孟啟 前文化部部長 范巽綠 監察院監察委員 唐彥博 中國科技大學校長 陳啟仁 高雄大學副校長 陳郁秀 公廣集團董事長 蔣理容 蔣渭水基金會 閻亞寧 中國科技大學文化資產保存研究中心主任 龔書章 交通大學教授 波多野純 前日本工業大學校長 【一致推薦】(依姓氏筆畫排序)

公共設施保留地免徵土地增值稅申報之探討─以臺南市都市土地為例

為了解決台南市政府都市發展局都市規劃科 的問題,作者吳藝碧 這樣論述:

政府為實現都市計畫之均衡發展,在規劃都市藍圖時,依都市計畫法在都市計畫地區範圍內,將很多私人土地規劃成公共設施用地。此種用地在未經取得前,即為公共設施保留地,由政府逐年編列預算辦理徵收。至需用地機關依法取得前,此期間即為「保留期間」,該期間短則數年,長則數十年,然政府都總以經費不足為由,遲遲未能辦理徵收及補償工作。又該土地一旦被劃設為公共設施保留地,土地利用即受限制,市場交易機會及價值大幅降低,致使地主長期蒙受損失,故政府對土地所有權人於財產權方面之特別犧牲,於現行相關稅賦上(例如:在遺產贈與稅、所得稅、地價稅、土地增值稅等)都訂有相關的租稅減免補償規定。本研究主要以上述公共設施保留地相關租

稅減免中,以現行實務上稽徵程序爭議較多且牽涉層面較廣的土地增值稅減免申報予以深入探討。源起所有人持有公共設施保留地期間,在未被徵收前之移轉,依土地稅法第39條第2項規定,准用被徵收之土地,免徵其土地增值稅,雖法有明文規定免徵,但卻賦予人民於移轉時必須自行提出申請,且需檢附使用分區證明書,始得適用之,然而土地使用分區為何,如不是主管都市計畫的政府機關可以知之甚詳,一般人怎會知悉,更不知可以提出優惠稅率之申請,致衍生後續政府不當得利,人民請求退稅之行政救濟案件頻傳。本研究方法主要運用問卷調查法,以臺南市民為調查對象,並以SPSS為分析工具進行問卷分析研究,主要是希望能知悉現階段公共設施保留地被徵收

前之移轉,民眾對於土地增值稅一般申報、公共設施保留地免徵土地增值稅申報之瞭解程度以及對稽徵機關辦理申報作業之滿意度為何,以及探究不同人口統計變量對土地增值稅一般申報、公共設施保留地免徵土地增值稅申報瞭解程度以及民眾對稽徵機關辦理申報作業之滿意度是否有顯著差異,以期提供政府機關加強宣導,並作為簡化稽徵程序及提昇服務品質之參考。研究結果顯示:不同職業在「土地增值稅一般申報瞭解程度」及「公共設施保留地免徵土地增值稅申報瞭解程度」變量有顯著差異;其中,稅務專業代理人的受測者對此兩稅務申報瞭解程度明顯高於其他職業的受測者。因此,本研究建議:民眾在面對土地增值稅申報問題時,委託稅務專業代理人處理可避免納稅

人、稅捐稽徵機關人員因認知落差而溝通不良、爭吵、糾紛,甚至導致訴訟;進一步創造納稅人、稅捐稽徵機關雙贏局面。

反造再起:城市共生ING

為了解決台南市政府都市發展局都市規劃科 的問題,作者侯志仁,朱冠蓁,羅秀華,蘇睿弼,許瀞文,曾憲嫻,連振佑,施佩吟,綠點點點點,李仲庭,潘信榮,張正,海辰,都市農耕網,李玉華 這樣論述:

「地方創生」到不了的地方,就來「反造」吧! 「反造」是種非典型都市規劃的精神和方法,強調人類共同居住在一起的單位——城市,不只由政府主導,從上而下,做理性計算的技術官僚計劃,還能由住民發動,從下而上,進行更包容、更具創意的空間安排,進而實踐更多元的社群意義。 《反造再起》為「反造系列」第二輯,以「城市共生」為主軸,分為〔關懷弱勢:人生百味、萬華協力〕〔老城再生與活化:台中中區再生、高雄哈瑪星〕〔聯合公民社會和公部門資源:Open Green〕〔人群關係的再造:古風小白屋、南機拌飯〕〔用其他方式重組社區關係:玖樓共生公寓、燦爛時光書店、都農網、還我特色公園行動聯盟〕五大方向,

收錄十二個經典案例。各案例之間並非獨自發展,而是可資相互參照,彼此交疊。在實踐上這些案例也相互協力和串連,有的已經發展出社會企業甚至商業化的運作方式。 「共生」指的是一群市民對於城市空間與發展的重新想像,當他們在經營共生實驗的同時,也同時在創造一個新的城市。相較於容易落入事業導向或物質環境改造的「地方創生」,「城市共生」的核心在於社會與社群關係的建構與資源的再生產,提供合作的機會與地方活化的基礎。 《反造再起》(第二輯)不同於《反造城市》(第一輯),在抗爭、游擊與開創之餘,嘗試進一步用「城市共生」的觀點,強調市民之間的協力、合作甚至跨域,與公部門的串連,進而發展自我治理的機制,創造

城市生產與生活多元的新可能性,是對日益私有化、商品化、財團化、全球化,以及政府無所作為的應對之道。 本書特色 1.每篇皆有案主集經驗之大成的「教戰守則」,幫助其他社群更快掌握行動方針。 2.每個案例皆是台灣地方生活的創造與發明,寫作者交代組織的起源、待解決的社群問題、行動的過程、和取得的成效,有些甚至成為社會企業、邁向商業化。透過具體的書寫,讓社區的經營留下紀錄,讓行動的內容不會只是空話,甚至能激發讀者對這類的群體和行動有更多的理解與同理心,進而想去參與類似的案例,或自己揪團採取行動。 3.「地方創生」如何不變成「地方創傷」?本書提供了可能的答案。 名人推薦 山崎

亮(studio-L代表、慶應義塾大學特別招聘教授) 木下 勇(千葉大學園藝學研究科教授) 呂欣怡(台灣大學人類學系副教授) 孫啓榕(孫啓榕建築師事務所/建築師) 徐世榮(政治大學地政系教授) 高耀威(正興國理事長) 張鐡志(文化與政治評論者) 陳東升(台灣大學社會系特聘教授) 陳育貞(台大城鄉基金會宜蘭分會會長、台大城鄉所兼任副教授) 喻肇青(中原大學景觀學系榮譽教授) 黃麗玲(台灣大學建築與城鄉研究所副教授) 廖桂賢(台北大學都市計畫研究所副教授) 廖嘉展(新故鄉文教基金會董事長) 劉柏宏(經典工程顧問有限公司主持人) 響

庭 伸(東京首都大學都市環境科學研究科教授) 龔書章(交通大學建築研究所所長) 好評推薦 每次造訪台灣,從事社區營造的朋友都會帶我去看一些有趣的案例,結果本書介紹的所有地方我幾乎都去過了,主事者們的熱情令我印象深刻。對老建築的愛、對社區生活的努力、對台灣獨特設計的摸索、召集值得信任的夥伴一起工作的意義等等……經營團隊每天在嘗試錯誤中前進。我希望讀者從此書讀到的,不只是案例的梗概或具體的操作手法,而能從中看出經營者的志趣和人格特質。──山崎 亮(studio-L代表、慶應義塾大學特別招聘教授) 城市需要一些逆向的思維去翻攪,才得從既定的呆板發展中創建新意。多年前讀了侯老師的《

城市造反》得到許多衝擊性的啟發。如今《反造再起》出版,彷彿某種逆轉城市的號角再次響起。──高耀威(正興國理事長) 本書所挑選的案例,都是具有社會創新理念的團隊精彩動人的經驗,對於我們想像未來社會的願景具有高度的啟發性,值得深度閱讀。──陳東升(台灣大學社會系特聘教授) 《反造再起》案例中的共生創意與行動耐人尋味,其內含的跨域、跨層的對話與反思更是令人深省,值得作為課堂上的讀本,也盼能帶動大眾的討論。──喻肇青(中原大學景觀學系榮譽教授) 都市發展可以有很多不同手段,砍掉重練、夷平再來的發展方式,不但不正義、不經濟、不文化、不環保,而且其實很老土。從《城市造反》、《反造城市》到

《反造再起》,我們看到了許多酷極了的「非典型」規劃術,在思維翻轉的明天,這樣的規劃術應該成為典範。──廖桂賢(台北大學都市計劃研究所副教授) 城市的變遷是人類處境的縮影,我們看見資本化、體制化的巨大力量,改變亙古以來的景觀。人的內在被輾壓而過,失落的想拾起,不滿的想反抗,有憧憬的想創造,城市的反造是必然。如何跨界合作,共同面對發展中所生成的瘡疤,或是創造共存共榮的共和生態環境,這是極大的功課,也是不能逃避的使命。──廖嘉展(新故鄉文教基金會董事長) 《反造再起》與前幾本受到歡迎的書一樣,透過田調挖掘各種不同的案例故事,讓這些案例被更多人瞭解並一起行動。身為反造行動者之一,除了大力推

薦本書外,也感謝侯老師辛苦投入編寫而發揮莫大的影響力。──劉柏宏(經典工程顧問有限公司主持人)

建立都市計畫區違章建築物面積推估多元非線性迴歸模式之研究-以臺中市8個行政區為例

為了解決台南市政府都市發展局都市規劃科 的問題,作者李勇慶 這樣論述:

都市化過程,導致人口集中以及違章建築物大量出現,早期這些違章建築物,確實提供依賴都市生活的貧窮弱勢人民部分居住空間,長久以來,這些違章建築物也成為都市發展的嚴重問題。世界各國對於違章建築物的研究相當多,也發現違章建築物的空間型態,從社區型土地非法增建演變成自有建築非法增建,而違章建築物所有權人,從貧窮的弱勢人民變成富有的房屋所有人,而臺灣在1980年開始拆除社區型土地非法增建,導致自有建築非法增建變多以及面積變大了。而自有建築非法增建案件,成為臺灣各都市管理者研擬未來都市發展政策時,首先要克服的問題。違章建築物(Illegal buildings)是都市化(Urbanization)過程常見

的現象,違章建築物面積的受到各種因子影響,也影響未來研擬都市發展政策,因此掌握影響違章建築物面積及其影響因素,對於違章建築管理以及都市發展實際重要課題。本研究以臺灣臺中市地區為例,透過相關文獻回顧,選擇導致出現違章建築物因子,但是各都市發展有不同的歷史、文化、社會、經濟等環境條件,交互影響程度也不同。本研究蒐集臺中市2001年至2018年共18年資料的違章建築物(illegal buildings), 約8萬筆資料,並從相關文獻中找出影響違章建築物面積大小的13種因子。在研究過程中發現,因子對於違章建築面積不單單是線性影響,更出現平方、三次方非線性關係,因此,採有必要使用逐步迴歸方式,建立臺中

市全區,以及8個行政區各自迴歸模型。因此,本研究先利用2001年至2011年資料,透過逐步迴歸(Stepwise Regression),建立推估臺中市違章建築物面積多元迴非線性歸模型(multiple regression Model),接著利用2012年至2018年資料,使用 R square與RMSLE方法進行模型驗證,結果顯示本研究所建立違章建築物面積預測模型並通過實證,本研究成果可以提供都市管理者研擬都市發展政策重要工具。

想知道台南市政府都市發展局都市規劃科更多一定要看下面主題

台南市政府都市發展局都市規劃科的網路口碑排行榜

-

#1.區域計畫科 - 臺南市政府都市發展局

國土計畫 · □ 非都市土地開發計畫審議 · □ 國民住宅註記塗銷/住宅補貼業務(民治中心窗口) · □ 申請文件表格下載 · □ 區域計畫. 回上一頁; 回最上面. 於 udweb.tainan.gov.tw -

#2.台南市推動公辦都更,節省公帑145億元| 區域情報 - MyGoNews

台南市 府都發局長莊德樑表示,市府辦理公辦都市更新之操作策略主要分為兩步驟,第一步驟透過都市計畫變更,以土地價值平衡原則,採容積調派方式調整 ... 於 www.mygonews.com -

#3.臺南市政府都市發展局- Home | Facebook

臺南市政府都市發展局, 台南市. 1762 likes · 97 talking about this. 宜居.移居.幸福好適居逐步推動都市更新,閒置土地再活化、打造城市競爭力。 於 www.facebook.com -

#4.臺南市都市設計審議委員名單 - 台灣公開資訊網

顏永坤, 男, 臺南市政府都市發展局副局長. 張秀慈, 女, 成功大學都市計劃學系副教授 ... 賴柍錤, 女, 科技部南部科學園區管理局建管組規劃建管科科長. 於 tw.datagove.com -

#5.出國報告詳細資料-參加國際都市發展協會(INTA)第32屆年會 ...

姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等 黃景茂 內政部營建署 副署長室 副署長 簡任 彭學禮 內政部營建署 都市更新組 簡任技正 簡任 張桂林 行政院經濟建設委員會 都市及住宅發展處 處長 簡任 於 report.nat.gov.tw -

#6.專案成果及進度 - 臺南市政府都市發展局

類型 主題 點擊數 臺南市政府都市發展局都市規劃科 擬定七股都市計畫案 1642 臺南市政府都市發展局都市規劃科 官田二鎮地區整體開發案 4452 臺南市政府都市發展局都市規劃科 永康六甲頂醫療專用區整體規劃 2162 於 udweb.tainan.gov.tw -

#7.臺南市政府都市發展局 | 臺南市都市計畫科 - 訂房優惠報報

幫工程司,鄒明志,06-6322231#6678,永康交流道、永康六甲頂等地區都市計畫業務.幫工程司,薛卜賓,06-6322231#6263,仁德、仁德文賢、台南交流道、台南 . 於 twagoda.com -

#8.變更臺南市北區都市計畫(細部設計)(第二次通盤檢討)案(再公開 ...

(二)臺南市政府都市發展局都市計畫管理科公告欄(永華市政中心)及都市規劃科公告欄(民治中心)。 (三)本所2 ... 於 www.tnnorth.gov.tw -

#9.台南市都市計畫課知識摘要

局長: 吳欣修籍貫: 台灣省台南縣學歷: 國立成功大學都市計劃學士國立成功大學都市計劃碩士經歷: 84年全國公務人員高等考試都市計畫類科錄取台北市政府都市發展局 ... 於 www.iredpage.com -

#10.服務項目-經濟發展處城鄉規劃科

您的網頁不支援JavaScript,若要查詢,請點單元查詢按鈕。 標題. 標題. 嘉義縣都市計畫地形圖數值 ... 於 economic.cyhg.gov.tw -

#11.都計發布實施 :: 韓國台南市政府都市發展局都市規劃科

臺南市政府都市發展局都市規劃科,128.110-08-17,「變更臺南科學工業園區特定區計畫(新市區建設地區開發區塊L及M)細部計畫(土地使用分區及都市設計管制要點)(第 . 於 entry.kragoda.com -

#12.「台南市政府都市發展局都市規劃科」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

愛呷宜花東「台南市政府都市發展局都市規劃科」相關資訊整理- 都市規劃科組織編制... 科長, 鄭伊峻, 06-6322231#5095, 本科主管業務. 正工程司, 邱淑華, ... 於 lovetweast.com -

#13.南市府積極推動公辦都更節省公帑145億元 - 台灣好新聞

市府都發局長莊德樑表示,市府辦理公辦都市更新之操作策略主要分為兩步驟,第一步驟透過都市計畫變更,以土地價值平衡原則,採容積調派方式調整都市計 ... 於 www.taiwanhot.net -

#14.都計公告徵求意見 - 臺南市政府都市發展局

臺南市政府都市發展局都市規劃科, 2481 ... 區計畫(科學園區部分)(第三次通盤檢討)案」暨「變更台南科學工業園區特定區計畫(科學園區部分)(土地使用分區暨都市 ... 於 udweb.tainan.gov.tw -

#15.變更柳營都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案」等4案自 ...

本府都市發展局都市計畫管理科(永華市政中心)、都市規劃科(民治市政中心)及柳 ... 六、說明會簡報影片將於會後上傳至本府都市發展局網頁(臺南市政府都市發展局 ... 於 udweb.tainan.gov.tw -

#16.金石堂

金石堂,網路購物網包含各類書籍、英文書購書網、雜誌以及影音商品,百貨涵蓋文具、禮品、服飾配件、生活用品。歡迎您來網路書店買書,天天都有特價優惠活動! 於 www.kingstone.com.tw -

#17.臺南市政府全球資訊網-都市發展局

都市計畫 區內現有巷道廢道、改道申請 · 3.各區公所 (其餘行政區域), 逕洽各該公所 ; 都市計畫土地使用分區(公共設施用地)證明, 1.都市計畫管理科 (安平區、中西區、南區、北 ... 於 www.tainan.gov.tw -

#18.陳其邁再赴醫院關懷林家市府持續全力協助照顧傷患及家屬

市長陳其邁今(5)上午再次前往醫院探望傷者及家屬,市府除全力執法、提出修法方向、與檢警採取共同行動遏阻 ... 戶名:高雄市政府社會局社會救助金專戶. 於 www.storm.mg -

#19.1041217-1041215臺南市政府函-檢送「變更六甲都市計畫(第四 ...

台南市 新營區綠川北街127號 ... 受文者:社團法人台南縣建築師公會, ... 正本:臺南市六甲區公所、本府公告欄、本府都市發展局都市計畫管理科、本府都市發. 展局都市規劃 ... 於 docs.tnaa.org.tw -

#20.副本發文方式:郵寄

團法人台南市建築師公會、臺南市政府工務局建築管理科、臺南市政府地政局. 訊地價科、臺南市政府地政局區段徵收科、臺南市歸仁地政事務所、臺南市政府. 都市發展局都市 ... 於 gaz.ncl.edu.tw -

#21.臺南市政府- 维基百科,自由的百科全书

2013年3月7日,臺南市都市發展局局長吳欣修表示臺南新市政中心選址以特定區概念規劃,帶動周邊效益。市府內部選址評估未定,但外界已評估可能是包括陸軍砲兵飛彈學校、南 ... 於 zh.wikipedia.org -

#22.續推大新竹林智堅親曝2原因 - MSN

另外台積電寶山設廠要開闢一條道路因橫跨新竹縣、市,要分送3個都市計畫, ... 合併升格,有更好的地方政府,投入更多資源進行都市規劃與公共建設。 於 www.msn.com -

#23.都市計畫管理科

綜理全市都市計畫管理業務. 陳正工程司. 06-2991111#1410. 一、安平區. (一)都市計畫土地使用容許使用之查核。 (二)農業區變更為非農業用地核發證明(農業發展 ... 於 udweb.tainan.gov.tw -

#24.法規名稱: 高雄市政府都市發展局組織規程

本局設下列各科、室、處,分別掌理各有關事項: 一、綜合企劃科:上位計畫及都會環境研究、調查分析,綜合計畫擬定、相關開發或建設事業之研究、 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#25.南科特定區I區開發台南都委會通過

台南市政府都市發展局 表示,因應南科發展,南科細部計畫的新市I區開發,都市計畫委員會已經審議通過,將在明年初送內政部審議,未來將以區段徵收的方式開發20公頃土地 ... 於 tnh.org.tw -

#26.「變更高速公路永康交流道附近特定區計畫(第四次通盤檢討 ...

都市計畫書、圖自民國108年8月12日起在臺南市政府都市發展局都市規劃科(民治市政中心)、都市計畫管理科(永華市政中心)及本所經建課公開展覽30天,另計 ... 於 www.yongkangcity.gov.tw -

#27.台南市政府都市發展局-都市規劃科 - 旅遊貼文懶人包

提供台南市政府都市發展局-都市規劃科相關文章,想要了解更多台南市地號查詢、台南市政府地政局、都市計畫圖台相關旅遊資訊或書籍,就來旅遊貼文懶人包. 於 traveltagtw.com -

#28.高雄市政府都發局唐一凡科長

為讓會員更進一步對本市土管的相關公告內容、形式、前後關係及連接呼應有全面性的了解,避免查詢解讀錯誤,或應注意而未注意,本會特要高雄市政府都市發展局都市規劃 ... 於 www.kaa.org.tw -

#29.區域計畫科 - 臺南市政府都市發展局

區域計畫科組織編制 ... 非都市土地開發計畫案審議. 3.其他專案性、臨時性業務交辦. 黃幫工程司, (06)6322231-6276. 1.交通大學台南校區專案計畫. 於 udweb.tainan.gov.tw -

#30.高雄市政府都市發展局全球資訊網

主辦單位. 業務-都市規劃科,系統-資訊室 · 業務說明. 整合大高雄都市計畫書圖,提供高雄市都市計畫資訊整合應用查詢,包含: (1)路口、地標、圖號、門牌、地籍、樁號、水系 ... 於 urban-web.kcg.gov.tw -

#31.都市規劃科

資料維護:臺南市政府都市發展局. 永華市政中心 : 708201 臺南市安平區永華路二段6號9F 電話: (06)299-1111 轉1422(代表號)/8439(使用分區申請業務)/1347(住宅補貼/ ... 於 udweb.tainan.gov.tw -

#32.Ciao潮旅 04月號/2021 第36期 - 第 118 頁 - Google 圖書結果

UPCOMING 為假期提早規劃觀光報馬仔 TEXT_AH PHOTO 新竹市政府城市行銷處、彰化縣政府城市暨觀光發展處、台南市政府觀光旅遊局觀光行銷科、屏東縣政府交通旅遊處、南投 ... 於 books.google.com.tw -

#33.找工作-- 職缺查詢 - 台灣就業通

... 醫藥衛生學類, 工業技藝學類, 工程學類, 建築及都市規劃學類, 農林漁牧學類, 家政學類, 運輸通信學類, 觀光服務學類, 大眾傳播學類, 其他學類. 學科類別. 科系. 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#34.東海景觀畢業系友,各屆服務公部門者(擔任公職),共計96 位

台北市-營建署綜合計畫組-高○婈(25) ... 台中市政府都發局都市更新科/正工程司-林0慧(9). 10.台中市政府都發局秘書室-黃0博(9) ... 台南市政府都市發展局專委-柯0賢(4). 於 la2.thu.edu.tw -

#35.城鄉發展處 - 屏東縣政府

申辦服務 · 工商 · 建築管理 · 城鄉規劃 · 都市計畫. 於 www.pthg.gov.tw -

#36.檢送「擴大及變更高速公路新營交流道附近特定區計畫(第四次 ...

... 臺南市私立明達高級中學、臺南市新營太子宮太子爺廟管理委員會、長豐工程顧問股份有限公司、臺南市政府都市發展局(地景規劃工程科、都市計畫管理科、都市規劃科). 於 udweb.tainan.gov.tw -

#37.用行動帶來希望: 賴清德的決策風格 - Google 圖書結果

徐世榮說,以後台南市政府還是可以變更用途,再做建地使用。 ... 拜訪行動分三個部分,第一支隊伍由都發局同仁組成,先去了解住戶的想法,如果疑問很多、希望與市長溝通, ... 於 books.google.com.tw -

#38.臺南市政府都市發展局

秘書室 · 人事室 · 會計室 · 政風室 · 區域計畫科 · 都市設計科 · 都市更新科 · 都市規劃科 · 地景規劃工程科 · 都市計畫管理科 · 綜合企劃及審議科 · 施政發展. 於 udweb.tainan.gov.tw -

#39.農地光電入侵富麗美濃小鎮地方反彈:潘朵拉盒子被打開 - 上下游

光電板設置於觀光及農業發展重鎮美濃,引發社會對光電板衝擊景觀的省思。 ... 高雄市政府相關單位說明,美濃這一起爭議光電案,為都市計畫區內農地, ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#40.都計報部審議 - 臺南市政府都市發展局

臺南市政府都市發展局綜合企劃及審議科, 54. 110-10-14, 變更學甲都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討), 臺南市政府都市發展局都市規劃科, 44. 於 udweb.tainan.gov.tw -

#41.FORMOSARACE: ⊙【高雄市】城鄉發展動態(2019~2020 ...

高雄市政府都市發展局> https://urban-web.kcg.gov.tw/ ... 都發局都市規劃科長唐一凡說,市府針對建築物設置太陽光電、電梯及高雄厝,已透過修正 ... 於 formosarace.blogspot.com -

#42.新竹市政府都市發展處

新竹市政府辦理金旺宏實業股份有限公司擔任實施者擬具之「變更新竹市北區武陵段453-3地號等20筆(原18筆)土地都市更新事業及權利變換計畫案」聽證紀錄. 110-11-24. 於 urban.hccg.gov.tw -

#43.台南市政府都市發展局都市更新科 :: 台灣豬豬真好吃

沒有這個頁面的資訊。,2.公告受理期間可就近至區公所索取申請書及送件。區域計畫科,6334251.都市更新科,3901347.非都市土地申請 ...,110-07-16110年度台南市住宅補貼將 ... 於 twpig.iwiki.tw -

#44.台南市政府都市發展局都市規劃科,大家都在找解答 泰國訂房 ...

台南市政府都市發展局都市規劃科 ,大家都在找解答第1頁。沒有這個頁面的資訊。瞭解原因,沒有這個頁面的資訊。瞭解原因. 於 thagoda.com -

#45.都市規劃科

薛幫工程司, 06-6322231#6263, 仁德、仁德文賢、台南交流道、台南都會公園、烏山頭、曾文水庫等地區都市計畫業務. 蕭幫工程司, 06-6322231#6681, 新營、新營交流道、學 ... 於 udweb.tainan.gov.tw -

#46.都市計畫查詢相關連結 - 國土規劃入口網

序號 網站名稱 建置機關 更新日期 1 城鄉發展分署都市計畫書下載專區 內政部營建署城鄉發展分署 2020‑04‑17 2 全國土地使用分區查詢系統 內政部營建署城鄉發展分署 2020‑04‑17 3 基隆市都市計畫資訊整合查詢 基隆市政府都市發展處 2020‑04‑17 於 ngis.tcd.gov.tw -

#47.臺中市政府都市發展局

臺中市政府都發局 · 建管便民服務網 · 都市設計服務網 · 辦公區平面配置圖 · 都市計畫土地使用分區線上申請 · 新違章建築立即處理資訊 · 建築公共安全檢查資訊查詢. 於 www.ud.taichung.gov.tw -

#48.聯絡資訊 - 雲林縣政府城鄉發展處

城鄉發展處副處長室. 5522764. 5371506. 技正室. 5522779. 5361707. 都市計畫科. 5522776. 5361707. 城鄉工程科. 5522803. 5371521. 鄉村計畫科. 5522804. 5337059 ... 於 development.yunlin.gov.tw -

#49.台南市政府都市發展局都市規劃科 - 雅瑪黃頁網

搜尋【台南市政府都市發展局都市規劃科】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 於 www.yamab2b.com -

#50.分區證明申請

臺北市政府都市發展局都市測量及資訊服務科 · 新北市政府城鄉局都計測量科 · 桃園市政府 ... 台南市政府都市發展處都市計畫管理科 · 嘉義縣政府城鄉發展處城鄉規劃科. 於 landuse.tycg.gov.tw -

#51.旅@天下 Global Tourism Vision NO.52: 文創產業

台灣新觀光經濟決勝點文/方雯玲;圖/台中市政府觀光旅遊局、台南市政府文化局工」黎 ... 水滴經貿生態園區都市計畫更新,草悟道從科博館延伸到國美館,也將進行南段綠園道 ... 於 books.google.com.tw -

#52.都計公開展覽 - 臺南市政府都市發展局

「變更永康六甲頂都市計畫主要計畫(配合臺南都會區北外環道路第四期新建工程)案」自110年12月29日起依法公開展覽30天,特此公告周知。 臺南市政府都市發展局都市規劃科 ... 於 udweb.tainan.gov.tw -

#53.嘉義市第10屆市長、市議會第10屆議員及第10屆里長選舉選務總報告

空軍中校退休,連長,營長,科長,嘉義市西區何庄社區發展協會執行長,副理事長,顧問,頭三、成立清寒 ... 一、103年向嘉義市政府,建議本里都市計畫農地,規劃為都更計劃案。 於 books.google.com.tw -

#54.都市設計科

陳副工程司, (06)2991111#8038. 一、都市設計行政業務. 1.土管要點、都設準則等法令研修(原南縣). 2.綜合性業務. 二、臺南400年計畫. 三、福安坑溪景觀改造設計監造及工程. 於 udweb.tainan.gov.tw -

#55.公共管理:變革與發展 - 第 149 頁 - Google 圖書結果

參、彙整指標要素本研究主要目的之一,即在於建構「因應縣(市)改制直轄市在選取專家 ... 科長台南市政府都市發展處都市規劃科翁浩建正工程司高雄市政府都市發展局資料 ... 於 books.google.com.tw -

#56.中捷藍線增設正英站市府:納民眾意見通盤考量 - 中央社

台中捷運藍線規劃增設正英站引發外界討論,台中市政府今天表示, ... 是綜合周邊交通系統與都市整體發展整體做專業規劃,並非單一議員建議即可調整。 於 www.cna.com.tw -

#57.好房網News

... 成家經驗、在地交通政府設施、房屋物件建案與社區,集結在地第一手房產消息。 ... 臺北市政府都市發展局3日起辦理「111年度臺北市低收入戶承租住宅租金補貼」, ... 於 news.housefun.com.tw -

#58.其他公告 - 臺南市政府都市發展局

上版日期 主題 發布單位 點擊數 110‑09‑01 防災專區宣導 臺南市政府都市發展局秘書室 16 109‑07‑02 109年度住宅補貼公告 臺南市政府都市發展局都市更新科 1497 於 udweb.tainan.gov.tw -

#59.「變更臺南市主要計畫(第五次通盤檢討)(第一階段)案」自 ...

一、公告時間:自民國106年7月13日零時起生效。 二、公告地點:本府公告欄、本府都市發展局都市計畫管理科公告欄(永華市政中心)及 ... 於 www.ur.org.tw -

#60.都計發布實施 - 臺南市政府都市發展局

「變更下營都市計畫(第四次通盤檢討)(土地使用分區管制要點)細部計畫(第一階段)案」自110年12月25日零時起發布實施生效,特此公告周知。 臺南市政府都市發展局都市規劃科 ... 於 udweb.tainan.gov.tw -

#61.推動大新竹合併升格不停歇林智堅參訪科技廠談合併- 政治- 中時

盼透過事權統一幫助企業加速發展,如台積電寶山設廠要開闢1條道路因橫跨新竹縣市,分送出3個都市計畫、其中1個還在鄉公所,這就是地方政府的權責,卻 ... 於 www.chinatimes.com -

#62.中央與地方政府勞工行政功能與組織之研究 - 第 104 頁 - Google 圖書結果

行政院研究發展考核委員會 ... 而聚集許多勞動人口;台南市則在南科的設立下,可以留下較多勞動力願意集中該地區;而台中市除都市發展吸納服務業人力外,近年來中科廠商的 ... 於 books.google.com.tw -

#63.未派員會勘顏家龍井豪宅中市府:區公所已查報

台中市都市發展局表示,433-6地號位於龍井、沙鹿交界疑涉違建部分,已函請 ... 依都市計畫法土地管制使用,是否違規將由土地管理機關認定,都發局將待 ... 於 money.udn.com -

#64.台南都市發展局– 都市更新程序步驟 - Ondakt

都市發展局. 臺南市政府都市發展局::: 機關介紹機關首長介紹機關組織架構組織編制及聯絡方式交通資訊都發局各科業務職掌秘書室人事室會計室政風室區域計畫科都市設計科. 於 www.ondaktoo.co -

#65.臺南市政府書函

社團法人台南市建築師公會、台南縣建築開發商業同業公會、台南市建築開發商 ... 展局主任祕書室、臺南市政府都市發展局(綜合規劃科)、臺南市政府都市發展局. 於 schoolweb.tn.edu.tw -

#66.b4135d778223c29f715f58a9a73...

台中市政府都市發展局(第四層級); 台南市政府都市發展處(第四層級); 台灣省政府建設廳(已裁撤). 行政體系分析圖. 於 www.nqu.edu.tw -

#67.環境影響評估制度問題之探討 - 第 239 頁 - Google 圖書結果

中科七星基地撤銷環評案(林三加律師、詹順貴律師、蔡志揚律師) 2. ... 台北文化體育園區整體規劃案台北市政府身為 BOT 合約之「主辦機關」,並由其工務局、都市發展局、 ... 於 books.google.com.tw -

#68.都市規劃科- 業務職掌

4.本局與本市都市計畫委員會聯繫窗口及辦理相關行政業務。 5.其他臨時交辦事項。 27208889或1999轉8289. 簡工程員. 1. 於 www.udd.gov.taipei -

#69.徵才訊息 - 國立成功大學都市計劃學系

【徵才】君奕都市計畫技師事務所誠徵2名正職都市計畫規劃師 ... 【徵才】臺南市政府都市發展局徵求約僱人員 ... 【徵才】基隆市都市發展處都市計畫科徵臨時人員1名. 於 www.up.ncku.edu.tw -

#70.都市計畫專區

查詢及下載臺灣各縣市之都市計畫書. ... 台中市都市發展局都市計畫專區. 查詢台中市都市計畫書圖 ... 宜蘭縣建設處城鄉計畫科. 查詢宜蘭縣都市計畫書圖 ... 於 www.jhupcons.com -

#71.常見問答Q&A - 臺南市政府都市發展局

臺南市政府都市發展局都市計畫管理科, 如何申請查詢土地是否有農業發展條例第38條之1情形? 2162. 臺南市政府都市發展局都市設計科, 台南市都市設計審議應提送幾本審議 ... 於 udweb.tainan.gov.tw