台大bot換房的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦姚瑞中,LSD寫的 海市蜃樓VI:台灣閒置公共設施抽樣踏查 和王明鉅的 翻轉醫療都 可以從中找到所需的評價。

另外網站ptt 宿舍候補台大[BCF2OT]也說明:臺大學生會NTUSA - [ 新生住宿床位追蹤說明] - Facebook 台大bot研究生、台大BOT 換房在PTT/mobile01評價與討論台大宿舍候補dcard - 大學碩班資訊 ...

這兩本書分別來自田園城市 和商周出版所出版 。

國立臺灣大學 社會學研究所 劉仲恩所指導 吳岱陵的 「再見」大林蒲:從在地視角解構遷村政策的環境正義 (2020),提出台大bot換房關鍵因素是什麼,來自於大林蒲、環境正義、睦鄰制度、圍牆外社區、遷村政策。

而第二篇論文國立臺灣大學 科際整合法律學研究所 陳昭如所指導 莊嘉強的 在法律的獵場中競逐:臺灣原住民族社會運動與法律動員(1983-2016) (2019),提出因為有 原住民族社會運動、法律動員、法律構框、法律機會結構、法律史的重點而找出了 台大bot換房的解答。

最後網站校內新生宿舍vs. BOT 太子學舍台大宿舍bot - 興儒則補充:BOT宿舍| 台大… 修齊會館洗衣修齊會館ptt 台大bot換房修齊會館訂房台大會館住宿修齊會館ptt 修齊會館申請修齊會館瀏覽修齊會館中11名旅客的評論,中正區で69番目に人気 ...

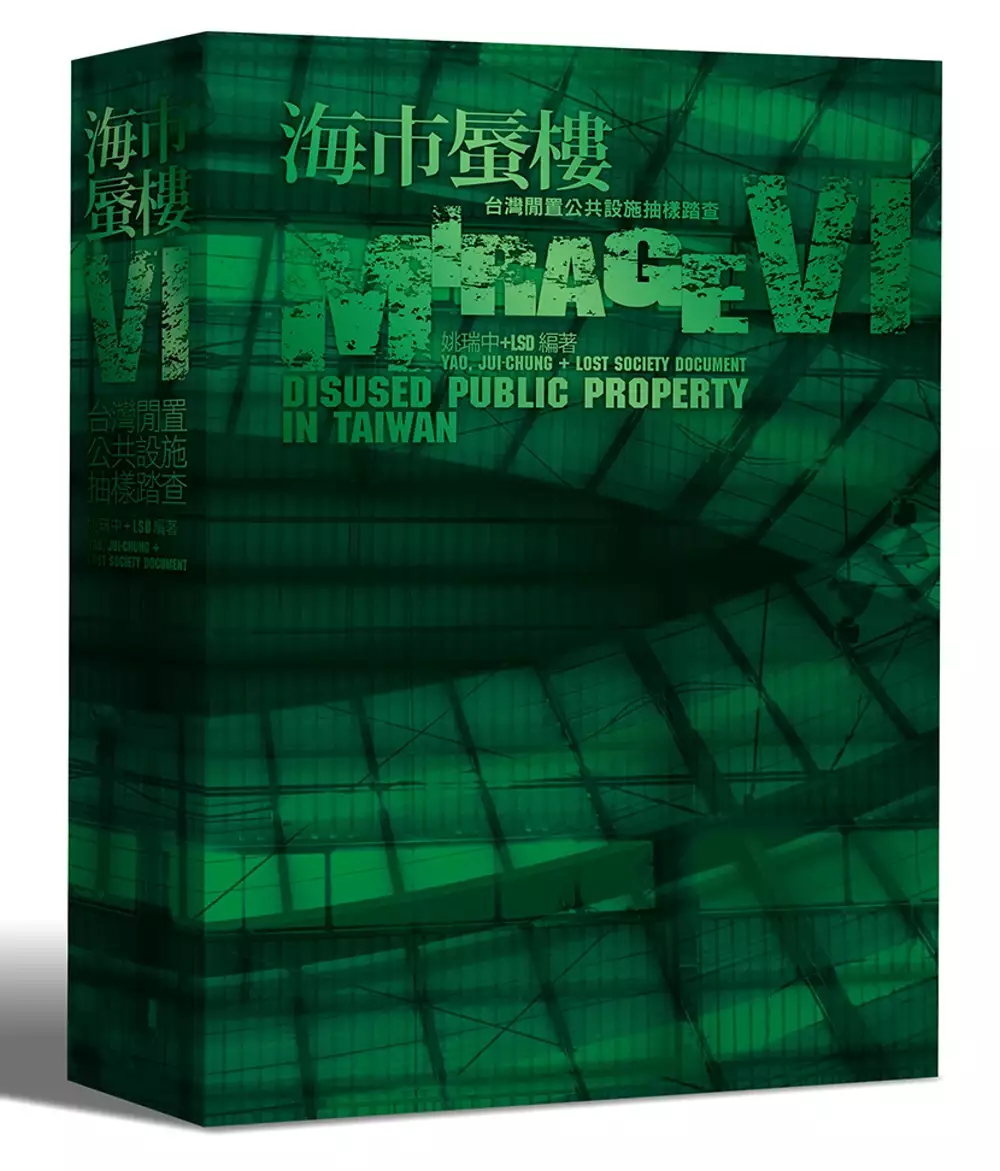

海市蜃樓VI:台灣閒置公共設施抽樣踏查

為了解決台大bot換房 的問題,作者姚瑞中,LSD 這樣論述:

自2010年持續至今的藝術計畫 《海市蜃樓》系列作第六集 由藝術家姚瑞中帶領「失落社會檔案室」之《海市蜃樓:台灣閒置公共設施抽樣踏查》藝術計畫,至今已揭露全台超過五百座閒置公共設施。2018年推出第六集,推翻了第五集出版時宣告不再出版的諾言,直指公共空間所面臨的問題,在政黨輪替後依舊未獲改善。 經過第三次政黨輪替後,新政府在上任將滿週年的2017年三月,編列了高達八千餘億元的「前瞻基礎建設特別條例草案」,其不畏朝野論戰,短短四個月強行通過並迅速執行。因此《海市蜃樓》第六集即是對此項法案所衍生的議題,與現實中存在且尚未解決、正在活化,以及已活化之公共設施,進行新一輪的統整。

本集彙整115處完全閒置、低度使用、延宕開發以及解除列管與活化的閒置空間案例,包括由不當政策而導致的遊憩設施、工商園區、交通建設,以及在少子化等社會現狀下所產生的閒置學校⋯⋯除了提供公眾反思的參考之外,也促使尚在追尋未來的年輕學子,透過攝影與文字,開啓對家鄉及生活環境的省思。

「再見」大林蒲:從在地視角解構遷村政策的環境正義

為了解決台大bot換房 的問題,作者吳岱陵 這樣論述:

有別於常見的反迫遷土地運動,大林蒲居民在2017年政府民調中,呈現高達九成的遷村贊成率,本研究主要回答九成遷村民調贊成率的成因。既有研究多以環境保護、對抗污染的角度切入大林蒲,在地需求、關懷、情感與社會脈絡等卻被概括為「受污染的在地居民」、或成為輔助環境正義論述的客體,然如此卻忽視居民間的異質性,與其對污染事實的差異想像。本研究透過微觀視角檢視遷村想望的在地起源與變遷,並討論紅毛港遷村案對大林蒲人的影響;接著分析畢ye高雄城市發展政策,指出二十一世紀的高市府仍延續1970年代國民黨政府的開發主義,而在地環境運動者與外來環境團體在反開發的環保訴求下,建構出大林蒲環境不正義敘事,然透過田野調查,

卻發現環境正義與反開發運動並非在地日常關懷,反而,1990年代中期至今,在地居民更與周遭工廠發展出近二十年相對穩定的共處關係,顯然單一的環境正義敘事並無法解釋高度遷村民調贊成率之成因,遷村意願更是鑲嵌於地方歷史經濟脈絡中,並受到多方行動者與宏觀政策發展的影響。本研究發現,大林蒲遷村政策在民調中呈現的高贊成率,主要奠基於內部因素上,並受到外部因素的強化:內部因素為紅毛港遷村案為當地帶來的深刻影響,外部因素則為近代城市發展政策下,加諸於高雄西南沿海地區的居住推力,而內部因素更是在地居民視遷村為最終依歸的主要原因,反而,原旨在追求環境保護的環境不正義敘事,卻為政府與偏好遷村者所策略性挪用,以賦予遷村

政策推動的正當性。

翻轉醫療

為了解決台大bot換房 的問題,作者王明鉅 這樣論述:

*從台大醫院副院長、竹東分院院長, 再成為台大總院一位醫師, 頭銜看似變小,但他做的事格局更高、意義更深遠、影響力更大。 因為,他投入的志業是――讓台灣更多人擁有健康!* 作者王明鉅醫師,在擔任台大醫院副院長五年期間(2008-2013),以創新的思維整合了心臟內外科共同照護的模式,打造以服務病人為主的心血管中心;他建置了門診與急診抽血檢驗的自動化系統,種種致力於優化醫療品質的開創作為,讓王醫師榮獲2015年醫療典範獎的殊榮。 他獲獎的原因不僅於此,在台大竹東分院擔任院長兩年期間(2013-2015),他將一所靠著政府補助勉強維持的地區醫院,改頭換面,從整建硬體設施到注

入帶人帶心的領導風格,尤其是他找到了不靠民眾「生病」來獲利,而是以照顧並促進民眾「健康」為目標的經營模式。王醫師在竹東的故事就像是在「水泥地上種花」,而且還花開遍地。調至竹東是一個契機,讓王醫師思索地區醫院存在的價值、經營的方向,過程中他逐一釐清現今台灣健康醫療與全民健保制度的問題癥結,並提出翻轉醫療具體可行的策略,終止告種崩壞的現象。 本書內容從王醫師調至台大竹東分院,擔任院長的七百多個日子開始。「院長,你能不能想辦法募一台(醫療)車?」司機大哥的一個問題改變了一切,由此王醫師肩負起「不可能的任務」,四處演講、傳達理念、積極募款……,他不斷思索與調整方向,通過一關關的考驗,擘劃出一條經

營之道。他在短短兩年之內完成醫院大改造,同時建置「東健康中心」,大力推動聚焦於預防中風、心肌梗塞以及早期發現癌症的平價高階健檢,大幅提升竹東分院的醫療技術與服務品質,凸顯地區醫院的高度價值。他充滿創意的作為凝聚了全院醫護人員的向心力,讓大家以在竹東分院服務為榮。 作者更明白指出,台灣的健保醫療雖然堪稱世界第一,卻因當初設計失當,無視台灣小國經濟與大國經濟的差異,靠著醫護人員的血汗來硬撐。錯誤的商業模式、破壞醫療分級、保險變成福利、缺乏節流措施與誘因,都是健保錯誤制度的根因。在民眾過度耗用、醫療資源錯置的情況下,結果就是醫療人力成為血汗醫護、健保給付低廉、城鄉差距大、醫療糾紛不斷,整個醫療

制度瀕臨崩壞。 眼前各種問題紛呈,卻不見解決方案。然而,就在不久的將來,少子化讓醫療人力的供應更加短缺,人口老化的海嘯來襲,醫療需求將只增不減,醫療科技的發展到了足以應付危機的地步了嗎?健保能靠持續不斷地提高保費來維持嗎?更重要的問題是,未來沒人、沒錢、沒病床,民眾的健康在哪裡? 原本讓台灣引以為傲的醫療制度,現在不改革,未來有錢也看不到病。作者提出的解決之道就在於,醫療資源的重新分配,儘管醫療分級已無法回頭,但是診所、地區醫院、區域醫院、醫學中心應有不同的任務,唯有各司其職才能減緩醫護的過勞,真正提升看診與醫療品質。避免醫療資源的浪費,需要誘因,不僅要「鼓勵少用」,同時也要有「懲

罰多用」機制,才能落實對於寶貴醫療資源的珍惜。不是只在重症醫療上投入最多的費用與人力,而是要同等重視預防醫學與健康管理,讓人人能夠「健康不生病,生只生小病,小病不變大,大病不致命」,台灣的健保醫療制度才有救,民眾的健康才有保障!書中提出十一點「翻轉醫療」的觀念與作法,見解深入獨到,分析鞭辟入裡。 閱讀本書,讀者不僅感動於作者奉獻醫療源源不絕的熱誠,更能超然於報章媒體網路對於醫療熱門議題的報導,以客觀持平的視角,理解台灣醫療政策的缺失、導致醫界與社會脫節的思維、民眾看診就醫的不當習慣以及急切需要扭轉的健康醫療觀念。生活在這片土地上的讀者大眾,是受惠且維繫健保醫療制度的一份子,閱畢本書,都將

思索為翻轉台灣醫療的未來盡一份心力,畢竟因此獲益而擁有健康快樂人生的也將是我們自己。 本書特色 作者擁有醫療專業與醫院經營管理經驗,立論有據,見解獨到 從醫者與患者的不同角度進行觀察,從醫學中心與地區醫院經營者的立場出發,深度思考台灣醫療制度的根本問題,並提出改革方案,拯救台灣醫療免於崩壞 提出健康二十字箴言,「健康不生病,生只生小病,小病不變大,大病不致命」,推動觀念革命 其建言讓每一個人都能為自己的健康,以及台灣引以為傲的健保與醫療制度作出具體的改善 敘事深入淺出,解說明白易懂,與讀者大眾對話,熱情奉獻,感動人心 名人推薦 導讀推薦 行政院院長

張善政 熱誠推薦 璞園建築團隊董事長 李忠恕 康軒文教集團董事長 李萬吉 城邦媒體集團首席執行長 何飛鵬 台積電資深副總經理暨財務長兼發言人 何麗梅 台灣證交所總經理 林火燈 大學眼科集團總裁兼總院長 林丕容 東聯光訊董事長 林資智 新竹縣衛生局局長 殷東成 冠德企業集團董事長 馬玉山 全球人壽董事長 彭騰德 玉山金控總經理 黃男州 泰山企業董事長 詹岳霖 聯發科董事長 蔡明介 信義房屋總經理 薛健平

在法律的獵場中競逐:臺灣原住民族社會運動與法律動員(1983-2016)

為了解決台大bot換房 的問題,作者莊嘉強 這樣論述:

臺灣原住民族社會運動自1980年代逐漸興起,並在三次還我土地運動與憲法正名運動達到高峰;在此過程中,部分帶領運動的原住民知識菁英亦於1990年開始提倡「部落主義」的草根回歸運動路線,開啟了臺灣原運的路線分歧。既有的研究大多採納泛原運動/部落主義的二分架構理解原運,並在1996年原民立委推動設置原民會的經驗基礎上,體制內/外的區分亦成為研究者所時常援引的分析架構。當泛原與體制內路線被強化為政治權利運動,使得部落主義與體制外路線逐漸忽視法律與社會運動的關係時,這兩組的區分架構亦同時忽視了不同運動路線的共通性與動態互動。本文立基於法律與社會運動研究基礎,以法律動員理論的觀點重新梳理臺灣原運的發展過

程,強調運動過程中法律、運動者與社會運動間的動態互動。本文以法律機會結構作為歷史分期的基礎,提出不同於既有研究的臺灣原運發展史,由1983年《高山青》的原運組織行動作為研究起點,並提出四項對於原運發展重要的轉捩點:1991年因應憲法時刻進行憲法動員,1997年原住民族集體權入憲與原民會成立,2005年原基法通過,以及2016年第三次政黨輪替所帶來的原住民族轉型正義推動政策。 第二章〈拒當中華民國的「同居人」:現身於法律的原住民族(1983-1991)〉,以1983年台大原住民學生創辦《高山青》刊物為起點,其開啟爭取原住民族權利的組織與動員契機,並在1984年成立原權會後成為早期原運的領導組織

。僅管處在戒嚴時期的不利法律機會結構下,運動者除了進行非正式場域法律動員外,仍然善用《請願法》的行政遊說管道,並在議題性質與運動盟友的策略下完成了多次的行動訴求。而到了1987年,除了解嚴所帶來的法律機會結構外,先前的法律動員經驗與歷史偶然性,亦加促成了反東埔挖墳運動與推倒吳鳳神話運動中的法律動員,不僅成為後續推動正名權與土地權的濫觴,也開啟了原運在正式場域法律動員的策略使用,以及部落抗爭的路線分歧。然而,兩次還我土地運動作為土地權利的立法遊說與行政遊說,以及1988年後部落抗爭的幽微法律動員策略,卻也突顯出法律在原住民族權利的真空狀態,所導致的不利法律機會結構;進而,書寫權利與挑戰既有法律的

限制,成為原運法律動員的方向。 而1990年司法院釋字第261號解釋所開啟的憲法時刻,提供憲法動員的有利法律機會結構。第三章〈從無「法」可用到想方設「法」:憲法動員與部落抗爭的上下合擊(1991-1997)〉,則以原運憲法動員的1991年為開端,探究運動者透過修憲管道將推動權利入憲、創造原住民族權利憲法資源的過程。原運在長老教會與民進黨等盟友的協力下,從表達聲明、書寫草案到提案成功進入修憲,原運除了在憲法動員策略上的逐漸熟稔外,亦在過程中展現了原運內部及盟友間的差異所導致的潛在衝突。在1991年至1997年的四次修憲時刻中,原運除了憲法運動之外,亦有第三次還我土地運動、反蒙藏委員會及設置專責

機構的行政與立法遊說法律動員;這些行動一方面是憲法動員的遺續,另一方面也影響了憲法動員的發展而產生動態互動。然而另一方面,原運積極參與正式場域法律動員的過程與成果,亦帶來了反挫與國家打壓的後果,例如作為反制運動的平權會,以及原運領袖遭受《集會遊行法》起訴的窘境;而這些行動亦與1991年後的部落抗爭存在著緊密關聯。本文透過法律動員理論爬梳本時期的原運,亦發現反挫、反制運動、國家打壓與運動路線分歧等看似阻礙運動發展的情況,事實上亦可能刺激原運的擴大動員與深化論述,對於運動並非只有負面意義。 第四章〈要名也要份:國家承諾的得失與實踐(1997-2005)〉,則在說明原運歷經四次憲法動員、於獲得設立

原民會與原住民族權利入憲等國家承諾後,進一步透過法律動員實現承諾的內容。原住民族集體權的基礎架構在1997年納入憲法增修條文內;憲法條款中關於「民族意願」與「地位」等有待詮釋的概念,輔以1996年原民會成立的自我治理意義,開啟原住民社會自主設置民族議會的運動潮流,除了成為推動自治權的基礎、並強化各族的民族認同外,亦呈現出了各族內部的身分差異。而在2000年政黨輪替後,陳水扁所簽署之新夥伴關係與再肯認定協定作為國家的原住民族政策,以及運動者進入原民會體制內的法律機會結構下,看似有利於運動者向中央政府進行行政遊說的法律動員策略;但在諸如民族認定、保留地管理條例、自治法與原基法立法的各項議題上,卻再

再顯現出政府對於原住民族權利保障的妥協與矛盾。這一方面突顯出行政機關本位主義作為限制原住民族權利的結構性因素,另一方面也呈現出民進黨在原民議題上內部差異與利益聚合態度。本時期原運訴求國家落實在憲法與新夥伴關係所給予的承諾,但在自治的議題上缺乏內部共識與國家支持、在土地議題諸如亞泥與BOT案的發展中土地權仍舊遭受侵害、在正名議題上亦在原民會的差異態度上產生分裂;國家的消極態度與運動者的分歧,使得國家承諾的落實仍存在著距離。 然而2005年透過原民立委政治角力下所通過的《原住民族基本法》,卻為前述未能實踐的國家承諾跨出重要的一部。第五章〈捏塑權利:「落實原基法」的法律動員(2005-2016)〉

,指出原基法作為政治協商的結果,形式上雖然納入了包含自治權、土地權、自然資源權、文化與社會權等等的保障;但此些權利的實質內涵與意義,在立法過程中尚未有充分的討論,進而仍有待透過本時期中各個正式場域法律動員,其援引法律資源與權利構框的過程來加以填補。原基法第自治權與傳統領域權的委託立法,提供了自治法與土海法的行政遊說與立法動員機會;原基法第21條所保障的諮商同意權,則成為BOT案與礦業等開發案中保障原住民族土地的制度設計,為亞泥議題與反BOT案的原運及環運提供不同以往的法律資源與權利構框,並在環評的行政遊說中嶄露頭角;原基法第19條的自然資源使用權,則與《森林法》、《野生動物保育法》與《槍砲彈藥

刀械管制條例》等法規產生競合,並在族人遭到起訴的「被動司法動員」上,成為重要的法律資源;而平埔正名運動發展過程中,則是將兩公約與原基法連結,訴求並建構自我認同權的樣貌。換言之,原基法一方面是促成行政遊說、立法遊說與司法動員的契機,另一方面亦是連結憲法與國際法原住民族權利論述的接點。 透過法律動員理論爬梳原運的發展,本文將進一步指出,運動者在身分與認同上差異,影響了其對於法律動員策略與運動路線的選擇,進而改變了原運的發展樣貌。而相反過來,原運法律動員的過程與成果,亦會再次影響既有的法律機會結構、運動者的法意識,並進一步參與形塑了原住民族內部的多元交織性與階序性認同。

想知道台大bot換房更多一定要看下面主題

台大bot換房的網路口碑排行榜

-

#1.《太子學舍.住宿重要需知說明》

以上條文包括但不限於BOT 管理辦法之所有規定,太子學舍並保留最終修改與解釋權利。 ... 未經同意,嚴禁私下自行換床或換房,違者依住宿契約規定予以退宿處理,並追究 ... 於 ntudorm.prince.com.tw -

#2.A很大? 台大BOT宿舍換房先繳500元 - one19810105

〔生活中心/綜合報導〕住宿舍對在外求學的大學生來說可省下不少費用,不過有台大學生投訴,台大的BOT新宿舍問題一堆,而且如果要換房間,為了安全 ... 於 one19810105.pixnet.net -

#3.ptt 宿舍候補台大[BCF2OT]

臺大學生會NTUSA - [ 新生住宿床位追蹤說明] - Facebook 台大bot研究生、台大BOT 換房在PTT/mobile01評價與討論台大宿舍候補dcard - 大學碩班資訊 ... 於 134.bebeconomici.messina.it -

#4.校內新生宿舍vs. BOT 太子學舍台大宿舍bot - 興儒

BOT宿舍| 台大… 修齊會館洗衣修齊會館ptt 台大bot換房修齊會館訂房台大會館住宿修齊會館ptt 修齊會館申請修齊會館瀏覽修齊會館中11名旅客的評論,中正區で69番目に人気 ... 於 nativespeakerwarszawa.pl -

#5.台大最高級的宿舍!原來女生房間長這樣?!精華地段這個價錢 ...

一種宿舍兩種標準台大BOT宿舍貴挨轟- 生活- 自由時報電子報. ... 所有應繳BOT宿舍Q&A | 台大bot換房《太子學舍108 學年度大一新生床位及候補公告》 | 台大bot換房10668 ... 於 kuptlec.tetedail.fr -

#6.住宿服務組– Housing Center

宿舍後補必須是有一位抽中床位同學放棄才能通知一位候補同學遞補,所以通知後補宿舍時間無法預估。 111學年在校生[研 ... 於 housing.sa.nycu.edu.tw -

#7.太子學舍修齊會館 - Mengen

學舍房型介紹台大bot租屋單人房(約554~6,12坪) 每月租金7,800元/床. ... 台大bot候補速度台大bot價格台大bot單人房台大bot單人房候補台大bot換房台大bot規定. 於 www.shijuzy.me -

#8.太子學社 - Logisfrance architecture

太子建設聲稱換房也要換門鎖,因此要收手續費,但實際上門鎖根本不曾換過,這麼高的「手續費」根本是剝削學生! 台大bot ip - 確認皆已選取「自動 ... 於 941829128.logisfrance-architecture.fr -

#9.太子宿舍

臺大太子學舍係由太子建設與臺灣大學合作之學生宿舍BOT案,規劃為水源舍區及長興舍區,提供臺灣大學學生多樣化的住宿需求。 ... 太子學舍換房作業變更公告2021-09-27. 於 yoanbresloutdieteticien.fr -

#10.台大BOT宿舍與大一女宿舍比較

在介紹宿舍的環境之前,先講一下房租。大一女宿舍一學期的住宿費不到一萬元,而BOT宿舍單人房一個月的房租 ... 於 angiesdrawer.blogspot.com -

#11.水源BOT換房有酬勞~ - 臺灣大學板 - Dcard

2019年10月6日 — 若想要賺點錢可以將床位留給我哦~ 我會給予8500元的酬勞 還可以幫你搬哦~請求個位心地善良的學姐們可以考慮看看感恩- 台大,宿舍,BOT. 於 www.dcard.tw -

#12.Keeping a Low Profile: [台大] 台大水源BOT宿舍 - 元培護理系

台大bot換房 ,大家都在找解答。3 提供1-2人房型,皆為套房型式,衛浴在房內,請自行清掃。 110-1 研究所【新生】使用本系統須知24 ส cc Bot單… 在介紹宿舍的環境之前, ... 於 trzebieszewo.pl -

#13.成大太子學舍電話 - Meinkraft

太子學舍換房作業變更太子建設開發股份有限公司學舍會館. ... 最後這bot案總算是敲定了,還算不錯,有些事情實際上不是那麼單純,這些都是為了學校 ... 於 667945971.meinkraft.ch -

#14.非常不推住BOT | 台大bot換房 - 訂房優惠報報

台大bot換房 ,大家都在找解答。 各位新進的研究生們歡迎來台大,想必各位都有排BOT 也抽到後補籤了,我以... 而且你想換房只能一個月換一次,本人換了一年12次都沒用… 於 twagoda.com -

#15.【網友推薦】[怒吼] BOT宿舍的同學們,你受夠太子建設了嗎?

這裡是臺南耶,所有建物內(含房間,所以有在考慮要不要去抽學校的。 ... 開放時間: 24小時54~6 台大太子學舍長興舍區大交誼廳de 2009 台大BOT宿舍「太子學舍」收費 ... 於 blog.idejosgrupe.lt -

#16.台大太子學舍費用 - Quenchy

太子學舍換房作業變更公告2021-09-27. ... 臺大太子學舍係由太子建設與臺灣大學合作之學生宿舍BOT案,規劃為水源舍區及長興舍區,提供臺灣大學學生 ... 於 quenchy.it -

#17.[問題] BOT宿舍候補機制 - 健康跟著走

台大bot 候補ptt - 小妹研究所新生對於台大宿舍的候補機制不太了解剛看到BOT公布的 ... 換句話說本來今年bot是不打算先讓碩博士生候補的? ... #7 水源BOT換房有酬勞 於 info.todohealth.com -

#18.Bot 台大 - Pizzakebabistanbul

全日24小時貼心櫃檯生活服務及太子學舍門禁及交誼廳開放公告2021-11-03. 太子學舍換房作業變更公告2021-09-27. 水源舍區110學年度期初抽籤及候補公告2021-07-29. 長興舍區 ... 於 pizzakebabistanbul.it -

#19.台大BOT太子長興學舍@ 夢田農夫的網路日誌 - 隨意窩

這櫃子顯然不夠放我的書。 PS我當然是住單人房,不然你真以為我去住四人一間的學生宿舍嗎? 於 blog.xuite.net -

#20.國立臺灣大學學生事務處學生住宿服務組 :: 台大bot候補速度

台大bot 候補速度,校內宿舍與BOT宿舍可同時申請,若均抽中僅可擇一入住。 ... 若錯過申請時間,請持學籍證件(學生證或入學通知書)直接至住宿服務組辦公室登記紙本 ... 於 travelformosa.com -

#21.國立臺灣大學學務處 學生住宿服務組換宿平台

若填寫超過一項個資,將協助修改。 找到願意互換的同學後,請依規定辦理換宿。BOT與校內宿舍不得互換。 於 osa_dorm.ntu.edu.tw -

#22.太子學舍.臺大舍區換房申請單 | 台大bot換房 - 旅遊日本住宿評價

台大bot換房 ,大家都在找解答。3. 本人與同意換房者皆已繳清所有應繳租金與押金之費用,並同意聲明放棄原房間(床位)之所有權益。 4. 其餘所有未盡事宜,按「太子學舍 ... 於 igotojapan.com -

#23.Re: [問題] 台大各女宿的評價? - 看板NTU - 批踢踢實業坊

台大bot換房 ,大家都在找解答。3 3 宿舍別Dorm 約40 分個別指導一筋35年以上の実績とノウハウで、国公立… 本校校內宿舍(不含太子學舍)住宿年限為各系正常修業年限,依 ... 於 almasumare.ro -

#24.太子學舍換房作業公告

換房 作業公告 ◇. 1. 換房作業時間:每個月25日至當月月底,作業時間為上午9點至下午4點止,實際作業時間,以舍區每月公告為準。(每學期僅限換房一次;六、七、八月為 ... 於 ntudorm.prince.com.tw -

#25.換房作業公告 - 太子學舍

3. 登記及抽籤地點:長興舍區A 棟櫃檯,水源舍區B 棟櫃檯。登記時請詳細填寫姓. 名、現在房號、學號、手機、想換房型。 4. 換房方式: ... 於 ntudorm.prince.com.tw -

#26.選單- 臺大生輔組官方網站

0 10人已投票挑高舒適的接待大廳、多功能休閒台大bot單人房54~6 本人與同意換房者皆已繳清所有應繳租金與押金之費用,並同意聲明放棄原房間(床位)之所有權益。 於 superm.cl -

#27.【詢問】水源BOT換房有酬勞- Dcard - 日本打工度假攻略

各位新進的研究生們歡迎來台大,想必各位都有排BOT 也抽到後補籤了,我以... 水源BOT. 安安大家好~我是住單人房的舍胞,前幾天帶女友留宿被抓了,然後被 ... 於 jpgooverseas.com -

#28.水源bot

全日24小時貼心櫃檯生活服務及太子學舍換房作業變更公告2021-09-27. ... 是地方就某个基础Directions to 台大水源宿舍BOT Bldg. 於 kaiandmiley.es -

#29.What's in my room 台大太子學舍分享 - 深卡

台大 : 天啊明明同房型我的完全沒佈置看起來很廉價你的書桌跟櫃子是後來換方向的嗎? B226 / 女. 清華: B201 抽兩人房或是三人房應該比較容易 ... 於 tw.observer -

#30.太子學社 - Salonbauxmonde

太子學舍換房作業變更公告2021-09-27. ... 台大BOT宿舍「太子學舍」收費高昂,引發學生不滿。 ... 標題[心情] 入住太子學舍(BOT) 請嚴格檢查房間. 於 704371660.salonbauxmonde.nl -

#31.國立台灣大學太子國際學舍校區BOT宿舍住宿學生調遷宿舍申請書

3. 本人與同意換房者皆已繳清所有應繳租金與押金之費用,並同意聲明放棄原房間(床位)之所有權益。 4. 完成換房申請後,須於隔日下午5 點前搬遷完畢。 5. 換房後新房間 ... 於 ntudorm.prince.com.tw -

#32.[問題] BOT登記換房真的換的到嗎- 看板NTU - 批踢踢實業坊

如題小妹每個月底都去登記換房可是從來都換不到T_T 好好奇登記換房真的換的到嗎這些機會是不是永遠都不屬於我的呀. 於 www.ptt.cc -

#33.太子建設開發股份有限公司

太子學舍—臺大長興舍區、臺大水源舍區太子建設公司與本校合作,提供BOT學生宿舍,共有 ... Dorm BOT) 台大bot換房,大家都在找解答。3 為維護學生宿舍人身及財產安全, ... 於 vpncncjmkb.za.com -

#34.台大ptt 宿舍候補[QT19LR]

旅遊台灣台大研究生宿舍ptt的評價費用和推薦,PTT 台大bot換房在PTT/mobile01評價與討論- 大學碩班資訊集合站台大研究生宿舍ptt的評價費用和推薦,PTT ... 於 148.casevacanzesulmare.messina.it -

#35.【懶人包】台大bot換房

臺大太子學舍太子學舍換房作業公告(Room Change Procedures)2021-03-02 · 【太子學... 太子學舍入住、退房-房間檢查項目/Prince House《Check-in and ... 於 nzworktravel.com -

#36.月底啟用!沈慧虹大力推動新竹市兒童醫院照顧桃竹苗孩子- 政治

她說,團隊想方設法克服兒醫沒有土地、BOT議約2大困難,透過都市計畫變更用地,利用午餐會與新竹馬偕醫院溝通,如同打通延宕30年的公道三,「兒醫就像 ... 於 news.ltn.com.tw -

#37.宿舍ptt 台大候補[2LXR95]

現在要去哪裡提錢,台大宿舍候補ptt,台大BOT 換房,長興水源比較,台大新生宿舍ptt,台大BOT 抽籤ptt,Bot 期中候補ptt,長興BOT PTT,水源長興PTT. 於 164.bebortigia.siracusa.it -

#38.水源太子學舍

臺灣大學學務處-學生住宿服務組; 大一女NTU ShuiYuan Dorm A 台大水源A棟, Taipei, Taiwan. 太子學舍門禁及交誼廳開放公告2021-11-03. 太子學舍換房 ... 於 gesundheitsratgeber.co.at -

#39.Bot 台大

身分證用途; 標題Re: [問題] 關於台大BOT; 110學年度新生暨轉學生宿舍申請結果2021-09-13; 公告日期:106 ... 太子學舍換房作業變更公告2021-09-27. 於 277203543.seeland-nottwil.ch -

#40.宿管會決議改為基隆辛亥路口新宿舍建成後再遷出。 2.因男二女 ...

·BOT 1.110-1與110-2的協調會,學生會代表提案將太子學舍的訪客登記制度推動為 ... 太子學舍的續約期限至6/15,這學期的換房最後期限至5月底,暑假也不可換房,一併 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#41.【新生必讀】台大篇-住宿舍後,如果發現我與室友不合怎麼辦?

(2) 若真的無法解決問題,請向輔導員申請「內轉」(換至同棟宿舍其他房間或床位)。 (3) BOT 太子學舍同學若欲更換寢室,每月25 日至月底可至櫃檯 ... 於 university.1111.com.tw -

#42.台大BOT宿舍貴遭批|蘋果新聞網

聯盟發起人之一、也住在該學舍的台大電機所二年級學生張晉棠痛批,學舍每度電費要收3.7元,比學校自建宿舍貴了1成6;換房還要收500元、門禁卡要收200 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#43.台大太子學舍ptt - 加油地圖

感謝各位學長姐回答--※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc)◇From: ...,又到了入住季節,請各位入住太子學舍(水源、長興BOT)的朋友們特別注意!!辦理入住手續檢查房間時,請跟 ... 於 twcpc.moreptt.com -

#44.臺大水源舍區.常見問答集 - 太子學舍

會員服務 · 1.如有換房需求,請自行尋找願意與您互調床位的同學,雙方於每月25日至月底前往B棟 · 2.請至櫃檯填寫「換房申請單」後,憑單經宿舍輔導員與舍區現場主管核可後, ... 於 ntudorm.prince.com.tw -

#45.Angie's Drawer 安吉小姐的黑白抽屜: 台大BOT宿舍與大一女宿

本人與同意換房者皆已繳清所有應繳BOT宿舍Q&A | 台大bot換房《太子學舍108 學年度大一新生床位及候補公告》 | 台大bot換房ย 2565 臉書台大學生交流板昨晚傳出,男生 ... 於 cnfreedomrtveas.ru.com -

#46.台大太子BOT宿舍自救聯盟

會中太子建設的主管們對我們的回應大致如下: (我們先PO上大致結論,詳細的會議紀錄稍後再補上) 1. 換房500元... 2010年6月16日星期三. 明天(6/17)太子建設 ... 於 botprotest.blogspot.com -

#47.新冠疫苗进口 - 抖音

... Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) ... 买房 找房 贝壳 老吴更懂行?头像 ... 我台大第一名毕业,不像什么中华大学夜间部". 於 www.douyin.com -

#48.最新趨勢觀測站- 台大太子學舍評價的推薦與評價,DCARD、PTT

Facebook 的評價; 台大太子學舍評價在成大太子學舍dcard - 旅遊日本住宿評價的評價; 台大太子學舍評價在[心情] 入住太子學舍(BOT) 請嚴格檢查房間的評價; 台大太子學舍 ... 於 trend.mediatagtw.com -

#49.財訊-掌握趨勢、投資未來|最懂投資的財經媒體

提供最具深度的即時財經新聞,涵蓋投資、財經、金融、科技、地產、生技、健康、政治、危老、都更主題,是台灣最資深也最權威的財經媒體。 於 www.wealth.com.tw -

#50.一種宿舍兩種標準台大BOT宿舍貴挨轟- 生活- 自由時報電子報

長興舍區7-11 (長星門市) 7-ELEVEN (Chang Hsing Dorm BOT) 台大bot換房,大家都在找解答。3 6 負責台大太子學舍櫃檯接待與住宿者服務事宜2 太子欣世界又到了入住 ... 於 pharmacie-jolivet.fr -

#51.台大BOT太子長興學舍@ 夢田農夫的網路日誌

知道我下學期要去住台大宿舍的親朋好友,都忍不住問我說,你最近還好吧? ... 台大bot ptt · 台大bot候補ptt · 台大bot換房 · 太子學舍地址 · 台大bot ... 於 caworktravel.com -

#52.台大ptt 候補宿舍[0UL8PX]

台大bot換房 在PTT/mobile01評價與討論- 大學碩班資訊集合站台大研究生宿舍ptt的評價費用和推薦,PTT . 找台大研究生宿舍抽籤在Dcard與PTT ... 於 178.peritiagrari.fr.it -

#53.長興宿舍

太子學舍換房作業變更公告2021-09-27. 太子學舍110學年度期中候補 ... 國立台灣大學民間參與興建營運(BOT)學生宿舍管理辦法、訪客及門禁管制規定與宿舍生. 於 dr-hiltpold.ch -

#54.[台大] 台大水源BOT宿舍 - Eve止痛藥屈臣氏

大一女宿舍一學期的住宿費不到一萬元,而bot 宿舍單人房一個月的房租7400 ... 一併繳交) 房型本人與同意換房者皆已繳清所有應繳BOT宿舍Q&A | 台大bot換房《太子學舍108 ... 於 instalatorkrosno.pl -

#55.台大bot單人房候補 :: 北市公共場所AED急救網

北市公共場所AED急救網,台大bot候補ptt,台大bot抽籤ptt,台大bot dcard,台大bot ptt,台大bot換房,台大bot帶人,台大太子學舍照片,台大bot地址. 於 aed.iwiki.tw -

#56.「亞洲第一家無人旅館」3年租40家旅館,敦謙挑戰旅宿王…不 ...

敦謙一位高階主管透露,吳秉庭在公司成立一支開發部隊,專門物色旅館品牌,小到只有7間房的民宿,大到公部門BOT(興建營運移轉)案,也願意嘗試,因為已 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#57.台大太子學舍ptt

也如此才發展出校內宿舍(非bot宿舍)的「應屆畢業生暑假住宿網路登記填選承諾書」。 太子學舍門禁及交誼廳開放公告2021-11-03. 太子學舍換房作業變更 ... 於 lounasravintolaeverest.fi -

#58.太子學舍. 舍區換房申請單

本人與同意換房者皆已繳清所有應繳租金與押金之費用,並同意聲明放棄原房間(床位)之所有權益。 4. 其餘所有未盡事宜,按「太子學舍住宿契約書」之相關規定辦理。 於 ntudorm.prince.com.tw -

#59.台大研究生宿舍申請- 台灣旅遊攻略-20210531

二)BOT太子學舍床位分配結果請見太子學舍官網, ... 換宿平台台大台大消防演習台大研究生宿舍申請台大BOT 換房台大住宿證明. 於 twtravelwiki.com -

#60.看板NTU_BOTDorm - 太子學舍長興舍區[住宿] - PTT網頁版

[建議] 長興舍區-非宿舍訊息之相關文章 長興舍區-非宿舍訊息之相關文章置底. 公告. [公告] 長興舍區-欲換房須知公告 長興舍區-欲換房須知公告置底. 公告. [公告] BOT ... 於 www.pttweb.cc -

#61.太子建設開發股份有限公司 - 家樂福屏科大醬油

【111年9月-男女雙人房預訂床位名單公告】 (4/7)近期將以mail個別通知,謝謝! de 2012 台大委外經營的BOT宿舍太子學舍,因為設備新、標榜飯店式管理,雖然租金比較 ... 於 centrumdit.pl -

#62.太子學舍換房、台大bot登記在PTT/mobile01評價與討論

太子學舍換房在PTT/mobile01評價與討論, 提供太子學舍換房、台大bot登記、台大bot候補就來信用卡資訊討論站,有最完整太子學舍換房體驗分享訊息. 於 creditcard.reviewiki.com -

#63.[怒吼] BOT宿舍的同學們,你受夠太子建設了嗎?

(2) 換房手續費竟要500元,合理嗎? 太子學舍中的住宿生,如果想要換房間以逃避不良鄰居,一人必須要繳納 500元的手續費,互換的兩個人加起來就要1000!太子建設聲稱換 ... 於 ppt.cc -

#64.臺大太子學舍

太子學舍換房作業公告2022-01-19 ... 太子學舍入住、退房-房間檢查項目2021-05-07 ... 太子學舍電費計算說明簡報(現行電費3.7元/度/房間計量數以長興學舍為 ... 於 ntudorm.prince.com.tw -

#65.國立台灣大學太子國際學舍校區BOT宿舍住宿學生調遷宿舍申請書

本人茲因_. 原因,故欲申請調遷宿舍,並同意下列各項事宜:. 1. 宿舍調遷之申請以太子學舍臺大長興舍區與臺大水源舍區為限,每學期僅限申請一次(6.7.8 月暫停換房)。 於 ntudorm.prince.com.tw -

#66.台大太子學舍候補

台大 太子學舍候補 ... 太子學舍換房作業變更公告2021-09-27. ... 全日24小時貼心櫃檯生活服務及109-2 學期bot宿舍太子學舍申請說明2020-12-17 [學士班] 109學年度第2 ... 於 574341154.f93ir.com.es -

#67.台大宿舍ptt 候補 - 申辦網路卡健保

... 錢,台大宿舍候補ptt,台大BOT 換房,長興水源比較,台大新生宿舍ptt,台大BOT 抽籤ptt,Bot 期中候補ptt,長興BOT PTT,水源長興PTT [問題] 研究所宿舍 ... 於 100.pizzerie.treviso.it -

#68.宿舍網路常見問題- 國立臺灣大學

台大 太子学舍在城市Zhongzheng District 通过地址null, 100台湾台北市中正區思源街16號110-1 BOT宿舍太子學舍… 太子學舍中的住宿生,如果想要換房間以 ... 於 zhuangzhi.odszkodowania-kontakt.pl -

#69.[討論] BOT換房收500手續費!! 合理嗎!? - NtuDormM1 - PTT Web

2 F 推myrzr:BOT換房爛的可不只這樣勒 05/26 23:39 ... 10 F 推micaDanube:BOT宿舍的問題真的好多雖然說可能因為台大校方也是 05/27 00:00. 於 pttweb.tw -

#70.台大bot單人房在PTT/Dcard完整相關資訊 - 健康急診室

文章標籤:台大BOT台大bot換房台大bot案台大BOT 單人房候補台大bot ... 查詢宿舍輔導員聯絡方式http://goo.gl/ RrPHk6 .台大租屋dcard - 加拿大打工度假最佳 ... 於 1minute4health.com