台東晚餐的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦古碧玲寫的 不知道的都叫樹 和AndreasWalther的 親愛的安德烈(新裝珍藏版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站來台東,晚餐要吃些什麼?(台東市區篇) - 台東之眼也說明:來台東,晚餐要吃些什麼?(台東市區篇) · 1.榕樹下米苔目。大同路176號(滷味盤好吃可加點,桌上的辣椒、烏醋也別錯過) · 2.老東台米苔目。大同路151號( ...

這兩本書分別來自大塊文化 和時報出版所出版 。

國立清華大學 環境與文化資源學系所 張瑋琦所指導 李秋雲的 蘭嶼達悟族的米食接觸歷程 (2021),提出台東晚餐關鍵因素是什麼,來自於蘭嶼(紅頭嶼)、達悟(雅美)、白米、飲食選擇。

而第二篇論文國立雲林科技大學 數位媒體設計系 張文山所指導 陳葦凌的 服務設計導入資訊視覺化之研究:以溯源餐廳數位菜單為例 (2021),提出因為有 溯源餐廳、食品溯源、數位菜單、資訊視覺化、服務設計的重點而找出了 台東晚餐的解答。

最後網站蘭嶼行- Day 1 台東晚餐 - 人生若只如初見則補充:逛完台東公園之後累了、也餓了。變到市區去覓食,出發前我查了台東有名的小吃,像是卑南豬血湯、卑南包子、老台東米苔目、蕭家肉圓、楊記家傳地瓜等等 ...

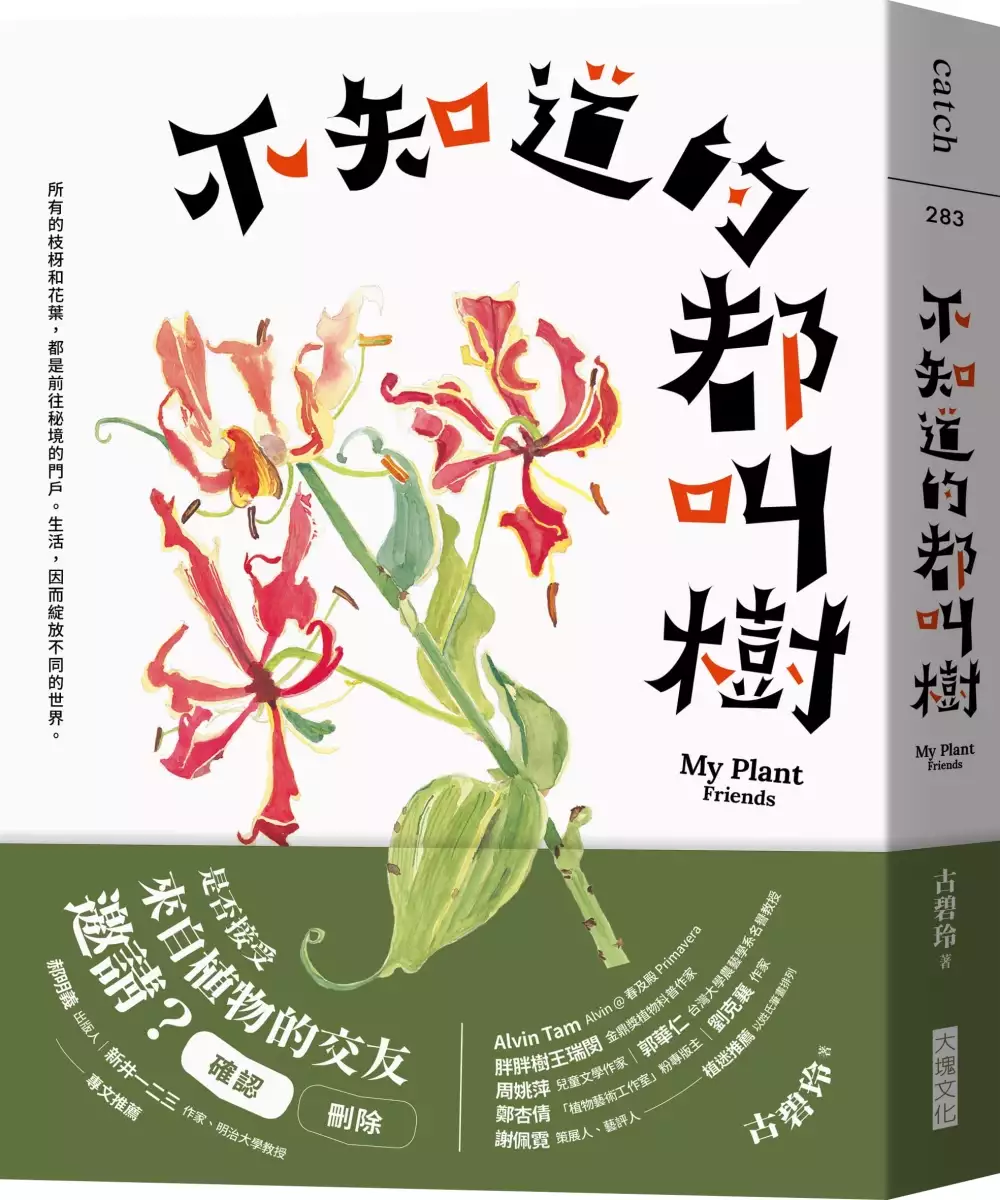

不知道的都叫樹

為了解決台東晚餐 的問題,作者古碧玲 這樣論述:

★《上下游副刊》總編輯古碧玲的植感生活。 ★一位植物愛好者,寫給植物的真摯情書,50篇植物手記,串起生活的時時刻刻。 ★特別收錄明治大學教授新井一二三專文〈愛植物及人類〉;出版人郝明義專文〈從不知道名字的都叫草說起〉 所有的枝枒和花葉, 都是前往秘境的門戶。 生活,因而綻放不同的世界。 馬路的行道樹、路面縫隙萌出的小花、公園的茵茵草地、路邊小販兜售的節日花朵……生活中的植物無所不在,連結我們與自然,也療癒我們因工業化飛速的節奏而疲憊不堪的心靈;難民營的居民透過培育植物重新找到希望與撫慰,日本三一一地震災後也透過種植花卉重建與安慰災民的心靈。 若你

擁有一座花園 還會那麼仔細觀察每一朵花的姿顏嗎? 提到植物,古碧玲總有說不完的故事,生活也與植人植事有著千絲萬縷的聯繫。從童年到少女到有了自己家庭,從自家餐桌到庭院花園到街上到旅途,她聊日常花事、栽植記憶,寫野外尋訪的偶遇,也談每日與植物的例行邂逅,她蒔花植草、插花、拍花,也畫花,《不知道的都叫樹》亦收錄古碧玲多年累積的攝影與畫作,是對於日常生活的再凝視,是對青春生命的回望,也是對自然與人之間的關懷與探問。 我願那對自然的敬愛與虔誠,能串起我生命中的每一天。 ──威廉.華茲華斯 ◎ 植物是,童年的陪伴 家裡從不乏植物,梔子花、矮牽牛、茶花;那一方小院落,是引

她進入植物世界的渡船頭,父母親是指點迷津的舵手。 這些植物朋友,知道名字的也好,不知道的就都叫樹,在她心中種下終生的嚮往,擁有一座小花園,種滿不求方圓規整的完美植物。 ◎ 植物是,青春成長變色的伊始 青春從不正常,雖一身反骨,卻未必刻意叛逆,長期不願屈從於威權的心思,如同憎惡植物被過度修剪,潛意識裡,痛恨所有人所有生物都被校準成一個模樣。 當沒人信任她會成就任何事的時候,獲贈第一棵植物,是信任的象徵,也是被託付的責任。於是,青春的躁動漸變為金黃的完熟。 ◎ 植物是,自己家裡隨順的室友 有植物所在的地方就是人家。圓椒葉草、美鐵芋、忍冬……陽台上盡是自己飄來或動物帶

來的野草花,或不時撿拾被人棄置的植物,與他們之間的緣起緣滅像是一種因緣際會,終究有其興衰起落。 ◎ 植物是,在路上偶遇的旅人 跳脫日常,離開熟悉的地方,再也沒有比旅途上的植物更美的景色:氣味濃烈的白瓣紅芯小花雞屎藤、一整樹金黃或艷紅的火刺木。倫敦邱園目不暇給的辛夷饗宴;徒步瑞典小島與森林,以為整個世界都被歐石楠、杜松子、藍莓、蔓越莓充滿。 ◎ 植物是,餐桌上的滿足美味 植物可觀亦可食,破布子、洛神花、柿子;當他們嘗起來和看起來聞起來的滋味一樣好時,頓時滿足了味蕾與身心。 如果有座花園,亦是食物儲藏室,可以在園藝日記記下豐收的每一刻,邀請大夥兒來嘗鮮,該有多好?

◎ 植物是,夢想與盼望的種子 植物未必需要人類,但人類絕對離不開植物。我們不自覺受植物之美吸引,日常柴米油鹽醬醋茶亦無一不扣緊植物。 植物也是相信太陽明天會上升、雨水有天會落下來,生活不會永遠那麼糟的希望釀造器。 名人推薦 Alvin Tam/Alvin @ 春及殿 Primavera 胖胖樹王瑞閔 金鼎獎植物科普作家 周姚萍 兒童文學作家 郭華仁 台灣大學農藝學系名譽教授 劉克襄 作家 鄭杏倩 「植物藝術工作室」粉專版主 謝佩霓 策展人、藝評人 植迷推薦(以姓氏筆畫排列) 專文推薦 郝明義(出版人)、新井一二三(作家、明治大

學教授) (按姓氏筆畫排列) 各界盛讚 「古總編是愛花之人,我們每次在節目中聊到植物總是意猶未盡。這一次,藉由古總編優美的文字,帶領我們從各方面領略植物之美。」──胖胖樹王瑞閔(金鼎獎植物科普作家) 「以雜學家之姿寫植物,文學、美學、歷史、哲思隨植物齊齊綻放,生命躍動、活色生香。」──周姚萍(兒童文學作家) 「不論是聚光燈下的主角,還是牽起事件的串場角色,植物在場景轉換間,給作者敏銳的五感串起了生活記憶。能「描繪」出神韻而非「刻畫」細節,一直是我認為繪圖的極致目標,而作者獨有的體驗,在植物繪圖中活靈活現且獨特的構圖方式,剛好印證了這個想法。」──鄭杏倩(「植物藝

術工作室」粉專版主)

台東晚餐進入發燒排行的影片

#追蹤IG #訂閱 #burberry #911turbos

太開心受小姮之邀陪她參加BURBERRY的活動

開個小眼界 哈哈哈哈哈

金湯匙人士可能沒感覺 但對於我們市井小民來說 很開心!

我不習慣裝得很像自己很懂或者覺得這些服務很習以為常

對我來說就是很新鮮 影片裡可能有比較白話直接的地方請見諒!

哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

_

生活分享在IG: https://www.instagram.com/joanjoan_hsieh/?hl=zh-tw

居家必備廚房小物

那些年從事汽車業務遇到的奇人趣事

https://youtu.be/t7hYCUp_BO4

居家防疫買了萬元居家用品分享

https://youtu.be/7y4-PS3dOno

152小隻女五日穿搭

https://youtu.be/H-Hw1mRrs68

手作簡易吉拿棒|

https://youtu.be/9TmkHOi_0eE

首露|南投茶吾此露營區|下集

https://youtu.be/CUIaCw1mz1w

首露|南投茶吾此露營區|上集

https://youtu.be/h-eUKGOqoB8

苗栗火炎山|台版大峽谷|首次登小百岳

https://youtu.be/8exxjeyGb84

星野集團|谷關虹夕諾雅飯店|七分鐘不專業開箱|兩天一夜分享|總共花費?|152小姐https://youtu.be/AUT77lwdHjw

152小姐|TravelVlog#8|夏季出遊|颱風琉球之旅

https://youtu.be/kyhFm-nCrsU

如何培養自信?從認識自己開始

https://youtu.be/yacMP8EQgtE

152小姐TravelVlog#7|台中林酒店|十二月粥品|姊妹出遊|海恩周歲 https://youtu.be/_0uuF8ueeHw

我的萬年香水分享

https://youtu.be/3x68N21xljQ

我的不專業日常妝容分享

https://youtu.be/qXvk9u0Nt2c

女人都該擁有,我的bra tops 清單

https://youtu.be/DE0y1DreTRk

3000元內平價質感小包 https://youtu.be/nCgMMe9c-l8

居家廚房小物採買開箱|宜得利|寶雅|好物推薦 https://youtu.be/smoaPNu3zXc

姊妹旅遊系列

礁溪老爺得天露營車:https://www.hotelroyal.com.tw/chiaohsi/facility.aspx?NO=1339

TravelVlog#2|姊妹之旅台北揭開序幕|宜蘭呆宅|DAY1 https://youtu.be/0SJLIwTNVDc

收納系列

「我的衣櫥收納」|分門別類不雜亂(2020.03.14) https://youtu.be/TDtyH4NGrvU

關於經營友情

https://youtu.be/_BILhWJ3g1Y

TravelVlog#6 台東桂田喜來登分享

https://youtu.be/zvj68jdnnWc

TravelVlog#1 走春|台中、九份|超私房民宿此生必來(2020.02.02) https://youtu.be/hPaBp2TBRrQ

婚禮微分享系列

(上)https://www.youtube.com/watch?v=c_SxRJt4sPU&t=13s

(下)https://youtu.be/25J8-qYNjzg

十九年老屋翻新系列

(上)https://www.youtube.com/watch?v=IH_YaMU-BoI&t=1s

(下)https://www.youtube.com/watch?欸v=z31eLU5xcao

蘭嶼達悟族的米食接觸歷程

為了解決台東晚餐 的問題,作者李秋雲 這樣論述:

本文聚焦於達悟族如何適應「白米」這個外來食材,取代芋頭成為日常主食。本文分作三個時期進行討論:「不食白米期(1895年以前)」、「米食引入期(1895-1945 年)」以及「米食盛行期(1945 年至今)」。本研究第二章進行地圖分析及歷史資料分析,1895年雖曾有西班牙人、荷蘭人、美國人、漢人、巴丹島人的登島紀錄,但幾乎沒有白米交流的事實,族人仍沒有食用白米,可稱作「不食白米期」。第三章著重於分析日治時期相關史料,1895至1945 年期間日本軍方及學者對蘭嶼展開多項研究,與族人有比較緊密的接觸,除了給予工作者白米作為酬勞,亦將族人帶往臺灣大島進行觀光。這時期雖與白米有接觸但生活中依然沒有依

賴白米,可稱作「米食引入期」。第四章進行多方面的資料統合,因1945 年後大量外移人員及宗教進駐、族人前往臺灣大島工作、現代化發展及國家政策的影響,白米在族人的生活中奠定成為「必需食材」基礎。此時,全島通電、電冰箱的運入、交通運輸便利、餐廳設立更為激烈,白米與族人的關係越加密不可分,可稱作「米食盛行期」。第四章最後一節透過民族誌書寫以呈現現今族人的飲食方式及影響飲食選擇的因素。本研究結論是:大部分達悟族長輩仍以芋頭地瓜為主食,接受長照照護者或年長無法到田裡農務的會隨家人食米。若同住家庭仍種植芋頭,回流的族人縱然依舊懷著旅台時的食米經驗,亦會日常食用芋頭,而家中無種植芋頭或未與原生家庭同住的回流

族人則趨向食用白米飯。本研究發現家庭對食用芋頭支持度較弱,將促使孩童直接選擇食米。學校開發民族教育教導傳統文化之餘,營養午餐亦儘量安排每周一次的食用傳統飲食,以提升孩童恢復食用芋頭。白米造成達悟族的飲食變遷並非一朝一夕所成,需從歷史脈絡去追尋族人的身體經驗,無法單憑檢討現在重不重視芋頭文化來解釋之。達悟族對白米的適應歷程雖不長,但族人食用白米是經過了飲食的選擇,而人口流動對飲食的改變往往超過自然環境所帶來的影響,「以白米為主食」在年輕的達悟族人生活當中早已根深蒂固。

親愛的安德烈(新裝珍藏版)

為了解決台東晚餐 的問題,作者AndreasWalther 這樣論述:

「認識一個十八歲的人, 你得從頭學起,你得放空自己。」 跟青少年子女斷了線? 或許只是,我們自己跨不出去…… 晚餐桌上兩代共讀共辯的經典 ▎收錄全新序文 ▎ 1999年,安德烈14歲,龍應台離開歐洲,回台就任台北市首任文化局長。她和安德烈每天只能透過電話聯繫彼此,久而久之,在分隔兩地的情況下,兩人竟漸漸變得無話可談。2003年,龍應台卸任回到安德烈身邊,這個曾經與自己最親暱的孩子已是一個十八歲的青年,坐在桌子那一端,有一點「冷」地看着媽媽。 龍應思考著到底該如何重新認識這個人,於是邀請安德烈一起透過書信的方式,用

三年的時間,重新認識彼此。 在一封又一封的通信中,母子間幾乎無所不談,他們的話題,從生活品味、情感世界聊到年輕人對未來的徬徨不安。更一起探索了兩人對當代總總社會現象的觀察,從對威權的抗爭、歐亞文化的差異,聊到社會與全球貧富差距的階級思考。 「安德烈,請你告訴我,你信中所說「性、藥、搖滾樂」是現實描述還是抽象隱喻? 儘速回信。MM」 「MM, 能不能拜託拜託你,不要只跟我談知識分子的大問題?生活裡還有最凡俗的快樂:「性、藥、搖滾樂」當然是一個隱喻。我想表達的是,生命有很多種樂趣,所謂「藥」,可以是酒精,可以是足球或者任何讓你全心投入、盡

情燃燒的東西。我想從佛洛依德開始,我們就已經知道人類是由直覺所左右的。「搖滾樂」不僅只是音樂,它是一種生活方式和品味的總體概念:一種自我解放,不在乎別人的眼光,自由自在地生活,對不可知的敢於探索,對人與人關係的聯繫加深……。安」 36封書信,兩人互述觀點,信中言語交鋒,展現世代與東西文化價值的差異。安德烈對母親直來直往、有時坦率得近乎尖銳;龍應台則以最大程度的溫暖、以理性與生命的智慧,去理解並回應眼前這一位如此年輕的「成年人」。 面對安德烈的傾訴,龍應台選擇分享自己的生命經驗,從旁提醒,卻不干預。他們重新進入了對方的生活、時間和心靈,同時也記錄下兩代人試

圖消除隔閡與衝突的努力,呈現了母子兩代人心靈的碰撞脈絡,以及中西文化對個體思想的影響。 獲獎記錄 締造紀錄 ‧2007年 中國時報開卷美好生活書獎 ‧2007年 亞洲週刊年度十大好書 ‧2007年 香港書獎 ‧2009年 中國「國家圖書館文津圖書獎」

服務設計導入資訊視覺化之研究:以溯源餐廳數位菜單為例

為了解決台東晚餐 的問題,作者陳葦凌 這樣論述:

近年來台灣民眾對食品溯源的意識逐漸提高,政府也開始推動溯源餐廳計畫,業者也紛紛響應成為溯源餐廳,但消費者無法直接搜尋食品溯源資訊,本研究針對消費者在餐廳使用菜單點菜或用餐時,彙整溯源餐點的資訊需求,從而轉變成可直接查看溯源資訊的數位菜單。導入新的科技後,餐廳業者面臨著餐廳服務運作上的缺口。服務設計是一種改善和建立一套完整服務的設計方法,並以人為本為目的,從而導入溯源資訊的數位菜單來進行服務流程優化,透過新科技的導入來滿足民眾食品溯源的需求,形成新的服務創新。 本研究以雙鑽石設計流程(Double Diamond Design Process)之探索、定義、發展、傳遞進行研究設計。以

參與觀察法和深度訪談法,訪談業者與消費者,探索消費者端對於溯源數位菜單期望資訊項目,定義人物誌,確認主要消費族群,繪製顧客旅程地圖視覺化痛點,並使用個案分析法,擬定溯源數位菜單設計原則,從而設計溯源餐廳數位菜單之雛型,並透過雛型再進行專家深度訪談,彙整專家的想法與回饋,進行服務設計和雛形的修正建議,最後提出新的顧客旅程地圖、服務藍圖與溯源數位菜單之資訊視覺化設計原則。 本研究提出消費者之溯源資訊需求、溯源數位菜單之資訊視覺化設計原則與服務設計流程。研究發現,透過資訊視覺化呈現溯源數位菜單雛型設計,並使用服務設計導入研究中,能有效分析目前溯源餐廳之痛點,針對痛點進行科技導入進行修正,使後續設計

者快速了解餐廳服務環節,方便未來數位菜單的應用,日後推出實際服務,也利於溯源餐廳的服務設計實施與評估。研究貢獻,本研究將溯源結合數位菜單,使消費者快速得知溯源資訊,增加觀看便利性;服務設計導入溯源資訊視覺化,透過服務設計,有效解決痛點,業者也可以快速理解改善前後的變化。

想知道台東晚餐更多一定要看下面主題

台東晚餐的網路口碑排行榜

-

#1.【2021台東美食】台東13大必吃美食推薦,特色餐廳 - Klook

台東必吃美食與餐廳推薦!來到台東有什麼必吃美食?台東晚餐推薦什麼餐廳?本篇編輯挑選13家台東必吃美食,不論是最經典的藍蜻蜓、必吃小吃黃記蔥 ... 於 www.klook.com -

#2.找台東晚餐相關的IG貼文資訊

推出雙拼馬上造成風潮啦永遠有滿滿的人潮等著熱騰騰小吃#招牌炸雙拼$80有蘿蔔糕又有臭豆腐兩種經典的台灣小吃一次都能吃. 閱讀更多 · 台東晚餐 ... 於 igtagtw.com -

#3.來台東,晚餐要吃些什麼?(台東市區篇) - 台東之眼

來台東,晚餐要吃些什麼?(台東市區篇) · 1.榕樹下米苔目。大同路176號(滷味盤好吃可加點,桌上的辣椒、烏醋也別錯過) · 2.老東台米苔目。大同路151號( ... 於 lionyang64.pixnet.net -

#4.蘭嶼行- Day 1 台東晚餐 - 人生若只如初見

逛完台東公園之後累了、也餓了。變到市區去覓食,出發前我查了台東有名的小吃,像是卑南豬血湯、卑南包子、老台東米苔目、蕭家肉圓、楊記家傳地瓜等等 ... 於 iffyslife.timelog.to -

#5.【台東/台東市住宿資訊】V HOTEL 台東假期商旅(下)(2021年2 ...

潔西麻入住台東假期商旅時間都快晚上八點但也剛好趕上飯店晚餐時間這麼晚不想外出覓食就在櫃枱拿房時順便另外購買了晚餐的餐票在飯店吃完晚餐直接上樓進房間休息應該是 ... 於 juicybaby0068.pixnet.net -

#6.[台東]台東桂田喜來登酒店居高臨下的震撼美景、CP值破表海鮮 ...

再次來到台東、整個台灣都在下雨的時候,台東是陽光燦爛的等著旅人的到來 ... 台東桂田喜來登酒店居高臨下的震撼美景、CP值破表海鮮自助晚餐、Pepper ... 於 acikacik.pixnet.net -

#7.【台東美食】林家臭豆腐~一個人旅行在台東的晚餐(台東三天兩 ...

【台東美食】林家臭豆腐~一個人旅行在台東的晚餐(台東三天兩夜自助行) ... 台東正氣路上匯集許多知名小吃,林家臭豆腐以其外酥內軟的豆腐,加上酸甜 ... 於 ifunny.blog -

#8.台東晚餐彙整 - 跟著Donna一起吃喝玩樂-

到訪台東一定要來朝聖!位於大同路上的藍蜻蜓炸雞至今已經營業超過三十年了,平假日生意都超好,每到晚上就有不少的排隊人潮,主要販售藍蜻蜓全餐、炸雞全餐及兒童餐 ... 於 donna.tw -

#9.晚餐餐點 - Lucent微光會館

【訂房專線(089)531-536】lucent微光會館位於台東的海線上是台東頂級飯店, ... 晚餐餐點. 晚餐時段1 8 :0 0 – 2 0 :0 0. 當季食材,依照季節些許不同變化 ... 於 lucentspa.com.tw -

#10.後山特殊境遇家庭兒少溫暖晚餐 - GOMAJI

提供台東45位弱勢兒少營養晚餐,穩定學習成長! 相關規定. 捐款不可退費,也無法與麻吉券、購物金、點數同時使用。 於 www.gomaji.com -

#11.【2020台東美食】台東10大必吃美食推薦,特色餐廳 - 美麗佳人

台東必吃美食與餐廳推薦!來到台東有什麼必吃美食?台東晚餐有推薦什麼餐廳?本篇編輯挑選十家台東必吃美食,不論是最經典的藍蜻蜓、必吃小吃黃記蔥油餅、清涼消暑的寶 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#12.3.4折住「台東最美渡假村」!每人只要2250元免費吃早、晚餐

「台東最美渡假村」將於11/5至11/8推出線上旅展,最低下殺至3.4折,4人入住渡假村最便宜每人只要2250元,還能免費爽吃早、晚餐,另外,獨棟泳池Villa ... 於 travel.ettoday.net -

#13.來台東真的不能沒吃過!台東在地人狂推13間「台東在地美食」

說到台東,許多人可能會最先想到太麻里日出、鹿野熱氣球、金城武樹等旅遊熱點,然而在台東也有許多一定要在地小吃,除了遊客必吃的熱門名店之外, ... 於 www.walkerland.com.tw -

#14.異國料理、熱炒、牛排必吃美食餐廳懶人包2021/11/08(更新)

台東 美食餐廳整理(持續更新中)2021/11/08更新台東必吃老店、小吃推薦台東早午餐下午茶海景咖啡懶人包▻跟著愛莉 ... 博克萊早午晚餐/下午茶/義式料理. 於 ann319999.pixnet.net -

#15.撐五百萬大雨傘遠端上課!台東三仙台的好學男孩【公視誰來 ...

在山坡上撐開五百萬大雨傘,再打開筆電◾ 他是台東三仙國小五年級的簡瑋池.自從疫情爆發,遠距教學開始 ... 於 www.youtube.com -

#16.台東布農部落雙人房假日住宿券2客早餐、晚餐 - 露天拍賣

你在找的台東布農部落雙人房假日住宿券2客早餐、晚餐、飲料券(現沖咖啡、新鮮果汁)就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供瀏覽. 於 www.ruten.com.tw -

#17.老爺酒店-台東館那魯灣餐廳-自助式晚餐[電子票] 產品內容

【老爺酒店-台東館】那魯灣餐廳-自助式晚餐[電子票] Hotel Royal Chihpen. 商品內容. 寬敞明亮的用餐空間,供應中、西、日式等各國料理百匯,豐富的菜色提供旅客多重 ... 於 www.colatour.com.tw -

#18.【 電子票券】台東知本老爺酒店那魯灣大人自助式晚餐券(餐券 ...

momo購物網【☆電子票券】台東知本老爺酒店那魯灣大人自助式晚餐券(餐券售價$599現場加價200不分平假日皆可使用)的網購編號: 3696457,目前優惠特價599元, ... 於 twcoupon.com -

#19.台東『晚餐餐廳』| 精選TOP 15間熱門店家 - 愛食記

台東 縣『晚餐餐廳』 | 精選TOP 15間熱門店家 · 1.宏昌客家菜館. 4.5. (1則評論) · 2.蘭嶼晴西餐廳G'day café. 4.6. (2則評論) · 3.池上好店. 4.4. (1則評論) · 4.李伯伯食堂. 於 ifoodie.tw -

#20.第4頁台東晚餐的價格推薦- 2021年11月| 比價撿便宜

第4頁台東晚餐價格推薦共191筆商品。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品,比價撿便宜讓您方便比價的好夥伴。 於 www.lbj.tw -

#21.台東港口海產吃晚餐-綠島、阿朗壹古道3日遊-20

2019年7月6日下午我們走訪加路蘭遊憩區結束後, 酷熱天氣難以忍受, 只想進冷氣房吹冷氣, 才下午4點多, 遊覽車載我們到台東市富岡街267號港口海產 ... 於 wenshuh2004.pixnet.net -

#22.[台東住宿]來知本富野溫泉會館泡湯,大啖午晚餐新菜色

台東 知本內溫泉區內,富野飯店集團有兩大飯店比鄰而居,"富野溫泉休閒會館"與"高野大飯店"兩家為不同型態的渡假飯店。知本溫泉區除了有揚名國際的溫泉 ... 於 saytainan.com -

#23.【台東】『大地餐桌』-原味的浪漫晚餐|Accupass 活動通

東透可_『大地餐桌』-原味的浪漫晚餐。「用一道料理,盡說台東部落故事。」吃出食物自然鮮甜,感受大地脈動,傾聽部落故事,讓料理帶你去旅行。 於 www.accupass.com -

#24.【台東】知本老爺酒店酋長鐵板燒晚餐套餐每人1198(1套2張1 ...

貼心真誠、以客為尊 南洋風情與溫泉的完美饗宴 票券已含10%服務費 -PayEasy全國最大企業福利網,福委會最佳幫手:提供國內外訂房、家電、3C、禮券、旅遊、居家、電子 ... 於 m.payeasy.com.tw -

#25.【五星級飯店美食推薦】台東知本老爺酒店- 酋長鐵板燒午餐 ...

套餐B:1客酋長鐵板燒晚餐套餐(1套2張1人用) · 假日不加價,請事先電話預訂 · 商品服務禮券載明之票面價值每張為NT$ 620 (依照賣場價格),不等同於實際賣場售價. 於 www.kkday.com -

#26.台東美食74家|無菜單料理、小吃風味餐、咖啡輕食(持續更新)

過去我很常滯留在花蓮玉里與台東長濱一帶的民宿,幾位好朋友的家都在這裡,之前大部分的 ... 台東最佳夜景餐廳|每週只營業3天、只供應晚餐、採預約制. 於 margaret.tw -

#27.台東晚餐- Explore

台東 熱門網美早午餐店「柴米Daily Kitchen」推出晚餐啦!義大利麵、燉飯…等西式料理超美味、不踩雷!一週只賣三天~家庭聚餐、朋友聚會的好選擇。 於 m.facebook.com -

#28.台東私房晚餐。慢食家宴-法式MIX台式的創意料理【鳥夫人】

到台東一定要吃的東西是什麼呢? ... 老實說,我覺得這首歌很適合第一次來台東的人研究一下耶~~~真的是台東代表之歌啊! ... 台東私房晚餐。慢食家宴- ... 於 www.birdcp.com.tw -

#29.台東晚餐- 2021台灣旅遊景點推薦介紹 - 趣趣TreaTrip

台東晚餐. 【台東。無菜單料理】齒草埔-料理人的家:隱身於長濱海岸,法式在地私廚! 【台東】蘭嶼美食|平價開元小吃—激推炒飯. 於 www.treatrip.com -

#30.[台東美食] 2021 必吃推薦!25+ 台東小吃美食全攻略!〈附 ...

(綠色) 台東排隊晚餐&宵夜: 18. 藍蜻蜓速食專賣店 ( 人氣點擊) 19. 林家臭豆腐 20. 七里香水煎包滷味 ( 人氣點擊) 21. 黑松羊肉爐 於 yoti.life -

#31.台東》2021台東精選美食30大必吃:台東在地小吃 - 捲捲頭 ...

暑假即將到來,而台東熱氣球嘉年華也將盛大開跑!想必今年人潮一定大湧現。除了台東景點熱門外,美食一定也是熱門搜尋,台東除了池上飯當外, ... 於 qqhair.tw -

#32.台東72小時行程地圖攻略@ 挑戰24間台東美食小吃伴手禮

住: 台東南豐鐵花館. 第三天 早餐: 早點大王 台東景點: 小野柳 午餐: 特選海產 台東咖啡下午茶: 哩厚冰果室 晚餐: 老東台米苔目、林家臭豆腐 於 www.bigfang.tw -

#33.花蓮/ 台東美食旅遊懶人包( 7日行程總整理)

(晚餐) 尤大廚私房麵館. 尤大廚私房牛肉麵 營業電話:0936-267198、(03) 8312-755 營業地址:花蓮 ... 於 aniseblog.tw -

#34.P老太碎碎唸~台東上味食堂/台東晚餐/會員有好康 - 痞客邦

P老太碎碎唸~台東上味食堂/台東晚餐/會員有好康 ... 加入會員以後,. 只要晚上7點前來用餐會送一份法式喔! 於 chiupeipei.pixnet.net -

#35.【食記】台東~博克萊早午晚餐•義式料理•咖啡店 - 追夢の翅膀 ...

台東 市區熱鬧好多條街,當地的美食餐廳也琳瑯滿目,中午來這邊用餐想嘗鮮又怕遇到跟高雄一樣的雷(同)的店家EX:八X雲集、肯X基、麥X勞…., ... 於 suhajai0630.pixnet.net -

#36.知本老爺晚餐Archives - 跟著左豪吃不胖

知本老爺大酒店,戶外溫泉住宿,房間瘋狂泡湯,台東森林渡假村,一泊二食,渡假去! 2021-07-25 by 左豪 Leave a Comment. [台東知本溫泉飯店推薦-知本老爺大酒店] . 於 permio1.com -

#37.步行到台東觀光夜市晚餐– 台灣背包火車環島遊

離開台東舊鐵道路廊, 轉右往開封街走一會, 轉右沿新生路一直朝旅館的方向走。走了很久, 又來到正氣北路, ... 台東觀光夜市– 家樂褔商場用晚餐. 於 www.backpackerwebs.com -

#38.家有天才音樂女兒 - 誰來晚餐6 Guess Who_公共電視

家有天才音樂女兒,身為父母的人,總認為自己的兒女與眾不同。當你發現你的孩子天賦異禀,你該做什麼計畫?當你發現你的孩子天生有缺陷,又要如何面對?台東縣成功鎮的 ... 於 www.pts.org.tw -

#39.台東晚餐 :: 台灣豬豬真好吃

台東晚餐 推薦什麼餐廳?本篇編輯挑選10家台東必吃美食,不論是最經典的藍蜻蜓、必吃 ...,台東美食餐廳整理( ... 於 twpig.iwiki.tw -

#40.【台東‧池上】彭姐玉蟾園健康晚餐-手工香皂黃姐民宿-一夜情

... 親賴阿玉與李秋蟾將這塊福地留給他們,因而稱為『玉蟾園』,今日我們大夥在這裡享用健康晚餐及DIY手工香皂;而黃姐民宿一夜情則請大家仔細看到最後,不要想歪囉。 於 damon624.pixnet.net -

#41.台東10 大晚餐後活動

台東 最受歡迎的晚餐後活動 ... 夜晚的台東散發著獨特的靜謐氛圍,值得旅客四處走走,深入當地生活。台東這塊淨土除了著名的山海美景,另一代表景色,莫過於夜間的滿天星斗, ... 於 tw.hotels.com -

#42.【食記-台東鹿野】鹿野鹿鳴溫泉酒店(晚餐) - may's食食嗑嗑

鹿野鹿鳴溫泉酒店(晚餐)~~我最喜歡牛肉+蝦子+湯品~~哇塞!飽! 於 maylin5677.pixnet.net -

#43.知本金聯世紀酒店-台東卑南 - 潔絲蜜愛生活

前一天在花蓮秧悅美地落腳,隔天跑到了台東繼續遊玩,當晚入住的飯店是知 ... 我們晚餐是在飯店的自助式餐廳,座位數不少,不過我們坐的這區感覺燈光 ... 於 shimei77.com -

#44.[住。東部。台東]台東鹿野|鹿鳴溫泉酒店。晚餐篇 - 走走停停 ...

晚餐 ,旅展特惠贈送。要不是這樣,我還真會煩惱晚餐該怎麼辦呢!建議要到鹿鳴用晚餐的朋友,一定要早點到大部份的遊客都在這兒用餐,人真的很多! 於 www.difeny.com -

#45.【台東美食】台東餐廳-60間台東午餐台東晚餐 - Nash,神之領域

台東早餐 · 台東下午茶台東咖啡廳 · 台東晚餐台東宵夜 · 池上美食關山美食東河美食成功美食. 於 nash.tw -

#46.【台東吃到飽推薦】台東娜路彎大酒店中庭咖啡廳晚餐~現煎牛排

Aug 09. 2020 12:47. 【台東吃到飽推薦】台東娜路彎大酒店中庭咖啡廳晚餐~現煎牛排、鮮蝦、生魚片、披蕯吃到飽!還有哈根達斯冰淇淋~台東美食推薦. 13442. 創作者介紹. 於 sisy1017.pixnet.net -

#47.【只是想要,陪你吃一頓晚餐】 | 孩子的書屋

今年,書屋增加了台東利嘉和泰安部落這二個供餐點,每天五點半,送餐車準時抵達,為部落孩子送上香噴噴的三菜一湯! 第一天供餐時,餐桌上的三兄妹讓人印象深刻,神情像個 ... 於 www.bookhouse.org.tw -

#48.【台東】桂田喜來登酒店ALiHi 阿力海百 ... - 吃喝玩樂,Candies。

【台東】桂田喜來登酒店ALiHi 阿力海百匯自助式晚餐. ※ 2017/9/10備註:更新內文價格,並新增假日全自助式晚餐心得於文末. 於 newcandies.blogspot.com -

#49.[台東旅遊] 台東鹿鳴溫泉酒店Part2- 餐飲與甜點/良時自助餐

一泊二食方案的好處就是不用太煩惱吃什麼. 鹿鳴酒店晚餐跟早餐都是自助餐的供餐方式. 強調的是當地特色料理. 大量的在地食材降低運輸的污染衝擊. 於 vhygdih0412.pixnet.net -

#50.taitungdinner - 老江的台東晚餐

1 Followers, 0 Following, 26 Posts - See Instagram photos and videos from 老江的台東晚餐(@taitungdinner) 於 www.instagram.com -

#51.M'LOMA: 首頁

特地來吃的店每一道都好好吃好吃精緻也可以很飽主廚很熱誠介紹每一道菜的特色推薦給來台東的人必嚐美食要事先預約臨時吃不到的機會很高僅一樓為用餐點大概不到19人位置 ... 於 m-loma.com -

#52.【台東市吃到飽餐廳】台東娜路彎大酒店中庭咖啡廳晚餐,生魚片

我的用餐時間:2020/10/16 台東娜路彎大酒店,是台東老字號的五星級飯店,去年小暮生日,計畫要去台東慶生,意外發現台東娜路彎大酒店中庭咖啡廳 ... 於 elva1530.pixnet.net -

#53.台東美食讓你從早吃到晚!網友激推台東11間必吃美食 - FunTime

台東 越夜越精彩晚餐及宵夜. 卑南豬血湯-傳廣路店. hsiehyai · 卑南 ... 於 www.funtime.com.tw -

#54.《美食》晚餐:麵食@台東縣台東市~林記阿達魯味麵食館

知道什麼是凶凶的、帥帥的感覺嗎. 這是指“人物”. 嚐過簡單美味的陽春麵及讓你一吃就忘不了這個味道的滷味嗎. 這是指“食物”. 這個答案都在台東市的“林 ... 於 keigo1209.pixnet.net -

#55.【台東鹿野】鹿鳴溫泉酒店-早、晚餐篇 - 爆肝護士的玩樂記事

【台東鹿野】鹿鳴溫泉酒店-早、晚餐篇. 2011-04-12. 在鹿鳴住宿的話,如果沒有交通工具,不如就進在飯店用餐吧!! 因為外頭前不著村後不著店的,別想說有7-11讓你去補給 ... 於 nurseilife.cc -

#56.知本老爺酒店: 那魯灣餐廳~ 自助晚餐,台東特色菜餚

入住知本老爺大酒店,一泊二食,皆在那魯灣餐廳享用自助餐,晚餐有17:30-19:00和19:30-21:30兩時段,記得先預約。 尚未到用餐時間已陸續有人排隊, ... 於 salixchung.pixnet.net -

#57.【台東美食】台東美食大寶典:沒吃別說你來過台東!(附上 ...

來台東要吃什麼早、午、晚餐呢?除了來台東必吃的藍蜻蜓炸雞、榕樹下米苔目、林家臭豆腐、卑南包子等,還有什麼一定要品嘗的,或是一定要買回去當伴手 ... 於 breathingtaiwan.com -

#58.台東知本老爺晚餐的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

【YOUBON】台東知本老爺酒店那魯灣自助式晚餐+泡湯大人套票(票券售$599現場+350即可使用). 五星級休閒飯店. $599. 價格持平. momo購物網. 【YOUBON】台東知本老爺酒店 ... 於 biggo.com.tw -

#59.供應近百學童晚餐台東教會愛在教育 - 人間福報

台東 縣卑南鄉大南國小四年級單親學童小凱,現在最期待的就是每天下課後到基督教中華循理會台東教會,這裡有免費晚餐,有課輔;周日還有才藝課,可以學跳街舞、吉他、 ... 於 www.merit-times.com -

#60.台東美食|東河美食| 貴煮良食-東河晚餐在地人的廚房 - 王子與 ...

▽餛飩麵湯頭看起來有點油,吃起來還可以,餛飩很大一顆,哥哥說還蠻好吃的。 台東美食|東河美食| 貴煮良食-東河晚餐在地人. ▽肉羹麵$40元. 台東 ... 於 twobaby.tw -

#61.【台東】阿力海自助百匯餐廳AliHi Buffet晚餐 - 捲捲和土豆拿鐵

回捲捲和土豆拿鐵部落格首頁》 台東市正氣路316號。訂位專線:089-611-658 。官網。FB。 晚餐17:30~21:00。假日晚餐分為17:00 & 19:30兩場。 於 nigi33kimo.pixnet.net -

#62.(食) 台東_知本老爺酒店。一泊二食之晚餐&早餐,取餐有些混亂

(食) 台東_知本老爺酒店。一泊二食之晚餐&早餐,取餐有些混亂,精緻度有改善空間。親子友善♥♥ (食物篇) ... 於 dodowaju.pixnet.net -

#63.台東美食必吃餐廳懶人包-陸續更新!

本篇整理台東美食餐廳,種類包括早餐火鍋炸雞牛排老店便當等必吃美食。台東,也就是台東市成功鎮 ... 所以晚餐當然就決定這家評價不錯的黑松羊肉爐, 於 candicecity.com -

#64.台東成功晚餐 - 工商筆記本

2018年4月3日- 東河肉粽、成功豆花、鬼頭刀魚排. ... 來東河對這裡的第一印象不外乎是包子(早中晚餐都各來吃一下觀光客吃法) ... 位於台東成功小鎮的「成功豆花」。 於 notebz.com -

#65.台東池上~日暉國際渡假酒店自助晚餐 - 小娟

台東 池上~日暉國際渡假酒店自助晚餐這次入住日暉,我們選擇了一泊二食,因為第一次來的時後,已經知道要找吃的,要很遠呀所以,我們選擇了在飯店使用. 於 f24080400.pixnet.net -

#66.台東住宿美食禾風新棧度假飯店星空吧+豐禾國際宴會廳~泡 ...

山景無邊際泳池、完善親子遊樂設施, 能在豐禾國際宴會廳享受精緻午晚餐, 消夜時間再去星空吧點杯小酒微醺一下, 於 paulyear.com -

#67.[問卦] 急!!! 台東市區,有啥晚餐吃?? - 看板Gossiping

魯題~~ 阿肥我目前東漂至台東躺在床上,肚子開始餓了QQ 想吃晚餐,又不知有啥能選來到這地方,啥美食是不宰觀光客的!? 於 www.ptt.cc -

#68.台東》關山》午晚餐》關山美食.原住民料理.紅瓦屋山地美食

台東 》關山》午晚餐》關山美食.原住民料理.紅瓦屋山地美食聽說關山有家原住民夫妻開的風味餐廳很有名,在當地頗負盛名, 可是因為不接散客, ... 於 marsven.pixnet.net -

#69.王群翔:一頓晚餐,品3道米飯 - 康健雜誌

一席話逗得用餐客人哈哈大笑。 理工背景訓練,激發食材最大美味. 本名王群翔的翔哥,來到台東池上 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#70.媽咪下廚早中晚餐台東市外送 - Uber Eats

使用Uber 帳戶即可向台東市的媽咪下廚早中晚餐訂購外送美食。瀏覽菜單、查看熱門餐點,並可追蹤訂單進度。 於 www.ubereats.com -

#71.蘭嶼行- Day 1 台東晚餐 - Iffy's Life - 痞客邦

逛完台東公園之後累了、也餓了。變到市區去覓食,出發前我查了台東有名的小吃,像是卑南豬血湯、卑南包子、老台東米苔目、蕭家肉圓、楊記家傳地瓜等等 ... 於 iffyslife.pixnet.net -

#72.2021.10.22~26 台東長濱種下幸福(早餐&自烹晚餐)

自烹晚餐之二:青蔥土雞肉燒豆腐、碳烤豬肉絲瓜金針菇炒米苔目、高麗菜雞湯. 自備午茶. 自備餐酒&夜酒. 台東長濱種下幸福. 台東縣長濱鄉忠勇村上三 ... 於 www.yilan.com.tw -

#73.「台東晚餐ptt」情報資訊整理 - 熱血南臺灣

熱血南臺灣「台東晚餐ptt」相關資訊整理- 魯題~~ 阿肥我目前東漂至台東躺在床上,肚子開始餓了QQ 想吃晚餐,又不知... 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), ... 於 lovekhc.com -

#74.[食記] 台東-風車教堂享用浪漫創意晚餐@ 小桃媽幸福部落

餐廳名稱:朗‧克徠爵風車教堂創意晚餐消費時間:2012.08.19 地址:台東縣卑南鄉溫泉村幸福小徑22號電話:089-516869 每人平均價位:380元有無包廂:無 ... 於 anity0404.pixnet.net -

#75.【台東美食景點懶人包】台東推薦美食餐廳|周末輕旅行 ...

來台東玩,當然不能錯過大吃海鮮的機會,這天我們去有著天空之鏡的都歷海灘玩水,晚餐決定在大約15分鐘車程的人氣海鮮餐廳「宋媽媽老店新發海產店」 ... 於 janice.life -

#76.禾鍋同饗晚餐 - 禾風新棧度假飯店

禾鍋同饗晚餐-禾風新棧度假飯店. ... 禾鍋同饗晚餐火鍋/小合菜/單點. 開放時間/位置. 17:30 - 21:00. 1F. 收費標準 ... 飯店地址 95058 台東市新興路29號. 於 www.rice-hotel.com -

#77.台東・2020 大地的晚餐|舌尖上的台東壯遊蒐羅台東的純淨 ...

相信愛台東愛美食的朋友都知道,美食料理界的男神-陳鴻,近一年來已在台東默默地走訪各個鄉村角落,尋覓在地傳統的美味食材和烹飪傳統。 於 anniehsu1007.blogspot.com -

#78.娜路彎大酒店Formosan Naruwan Hotel 鐵板料理套餐吃到飽

8/13(五)起娜路彎大酒店中庭咖啡廳,推出午、晚餐「鐵板料理套餐吃到飽」 ... 晚餐-17:30~19:00|19:30~21:00 NT$ 680/人; 台東娜路彎大酒店中庭咖啡廳 ... 於 www.naruwan-hotel.com.tw -

#79.【台東晚餐吃什麼】資訊整理& 台東晚餐相關消息 - Easylife

台東晚餐 吃什麼,Top 10 台東最佳晚餐餐廳- Tripadvisor,台東晚餐餐廳Taitung · 1. 台東七里坡紅藜養生料理· 428 則評論目前休息· 2. 好漁日· 210 則評論目前休息. 於 easylife.tw -

#80.自助午晚餐- 星級票券 - MoMo購物

自助午晚餐,星級票券,電子票券,電子票券,自助午晚餐,西式,下午茶自助午晚餐,西式, ... 【YOUBON】台東知本老爺酒店那魯灣自助式晚餐+泡湯大人套票(票券售$599現場+350 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#81.「#台東晚餐店」精選文章Top10懶人包 - 波波黛莉

吐司代表,台東市區終於有彩繪牆. 於 www.popdaily.com.tw -

#82.台東晚餐 - 晴晴的美食地圖

台東 熱門網美早午餐店「柴米Daily Kitchen」推出晚餐啦!義大利麵、燉飯…等西式料理超美味、不踩雷!一週只賣三天~家庭聚餐、朋友聚會的好選擇。 於 cc2kitchen.com -

#83.鹿鳴溫泉酒店餐廳|山野物產|無毒低碳

位於太平洋畔的台東縣海洋資源豐富,而位於花東縱谷的鹿鳴溫泉酒店則享有台灣最 ... 晚餐. 大洋美地低碳日本料理餐廳. 以「鹿鳴標準」的新鮮、天然、環保及養生來自我 ... 於 www.lmresort.com.tw -

#84.台東好吃晚餐 - Zasaditakava

台東臭豆腐推薦台東必吃美食與餐廳推薦!來到台東有什麼必吃美食?台東晚餐推薦什麼餐廳?本篇編輯挑選13家台東必吃美食,不論是最經典的藍蜻蜓、必吃小吃黃記蔥油餅、清涼 ... 於 zasaditakava.cz -

#85.這飯店299元吃早餐「免費住一晚」!還送晚餐吃到飽、泳池可拍

台東 娜路彎集團推出限期一個月的超狂好康,9月1日至9月30日期間雙人成行平日入住娜路彎會館,每人只要付自助式早餐299元就能「免費住宿」一晚,還有娜路彎 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#86.台東好吃晚餐

台東 最佳晚餐餐廳:在Tripadvisor 的評論中尋找台灣台東最佳晚餐餐廳,並以 ... 本篇編輯挑選13家台東必吃美食,不論是最經典的藍蜻蜓、必吃小吃黃記蔥油餅、清涼消暑 ... 於 0411202123.hugoag.ch -

#87.「台東晚餐吃什麼」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

愛呷宜花東「台東晚餐吃什麼」相關資訊整理- 台東縣最新晚餐餐廳· 1.香琪鴨肉. 4.3. (1則評論) · 2.卡滋爾鬼頭刀特色美食. 4.4. (4則評論) · 3.都蘭・海泱廚房Cookie's ... 於 lovetweast.com -

#88.[問卦] 急!!! 台東市區,有啥晚餐吃?? - 八卦

台東 市區,有啥晚餐吃?? 看板 Gossiping. 作者 k44754. 時間 2020-10-09 17 ... 於 pttgopolitics.com -

#89.台東|桂田喜來登|阿力海AliHai|平日晚餐|龍蝦吃到飽

阿力海平日晚餐券 憑卷可享用平日晚餐自助餐乙客 主打龍蝦、旭蟹等高檔海鮮吃到飽 票卷價值1012元內容:桂田酒店_台東館_阿力海百匯自助餐廳使用,本券面值為新 ... 於 tw.bid.yahoo.com -

#90.【國旅券】環島遊.台南+台東海鮮美食雙桂田假期輕鬆3天

台北火車站++環島之星繽紛列車1班次++ 台南火車站- 神農街+永樂市場(步行參觀) - 司法博物館- 台南市美術館2館- 台南桂田酒店- 飯店晚餐(阿力海自助式/日本料理套餐二 ... 於 trip.eztravel.com.tw -

#91.台東晚餐的文章和評論 - 痞客邦

來看痞客邦超過19 則關於台東晚餐的文章討論內容: 海綿飽飽的台東最好吃炸雞|藍蜻蜓速食專賣店,漢堡、炸雞、兒童餐、套餐、外帶美食、菜單價海綿飽飽的來一碗牛雜 ... 於 www.pixnet.net -

#92.來台東,晚餐要吃些什麼?(台東市區篇)

台東 木一邊旅宿© 版權所有。木一邊Muy-Bien 是西班牙文"很好"之意,希望我們能將美好的生活體驗與旅行記憶跟大家分享,更多的是,我們在台東的所見所 ... 於 veolaethaomly.pixnet.net -

#93.舌尖上的台東壯遊集山海南迴線食材,用料理串起東海岸的風土

位於台東糖廠園區內的邸TaiDang創生基地,挖掘了許多專屬台東的美妙味覺,將67年歷史的砂糖倉庫搖身一變,舉辦一場充滿台東風味的晚宴「大地的晚餐— ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#94.[美饌] 台東日式家庭料理春日部(生日晚餐) - amarylliss。艾瑪 ...

直到最近太多人跟我提起這一家店,要我一定要試試看,有了朋友們的背書,就選在生日晚餐去吃看看囉~這家日式家庭料理比起台東大型的「 於 amarylliss.tw -

#95.[立榮台東假期系列] - 富野晚餐,到底是有完沒完啊!?

[立榮台東假期系列] - 富野晚餐,到底是有完沒完啊!? ... 因為公民記者的身分,很幸運獲得立榮航空邀請,參加所推出的/立榮假期/ 之台東2天1夜遊. 於 ean1976.pixnet.net -

#96.Top 10 台東最佳晚餐餐廳 - TripAdvisor

台東晚餐 餐廳Taitung · 1. 台東七里坡紅藜養生料理 · 428 則評論目前休息 · 2. 好漁日 · 210 則評論目前休息. 小吃, 海鮮$ 菜單 · 3. 榕樹下米苔目 · 311 則評論. 小吃, 中式 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#97.台東晚餐Page1 - 美食跟我走Blog

(綠色) 台東排隊晚餐&宵夜: 18. 藍蜻蜓速食專賣店19. 林家臭豆腐20. 七里香水煎包滷味21. 黑松羊肉爐22. 正氣路寶桑湯圓23. 正宗烤肉. 於 whofood.net -

#98.來台東,晚餐要吃些什麼?(台東市區篇) - 雪花台湾

台東 木一邊旅宿© 版權所有。木一邊Muy-Bien 是西班牙文"很好"之意,希望我們能將美好的生活體驗與旅行記憶跟大家分享,更多的是,我們在台東的所見所 ... 於 www.xuehua.tw -

#99.台東桂田阿力海平日晚餐券 - 蝦皮購物

台東 桂田阿力海平日晚餐券##台東桂田#阿力海#平日#晚餐券#1100901 請兩張一起購買購買台東桂田阿力海平日晚餐券. 於 shopee.tw