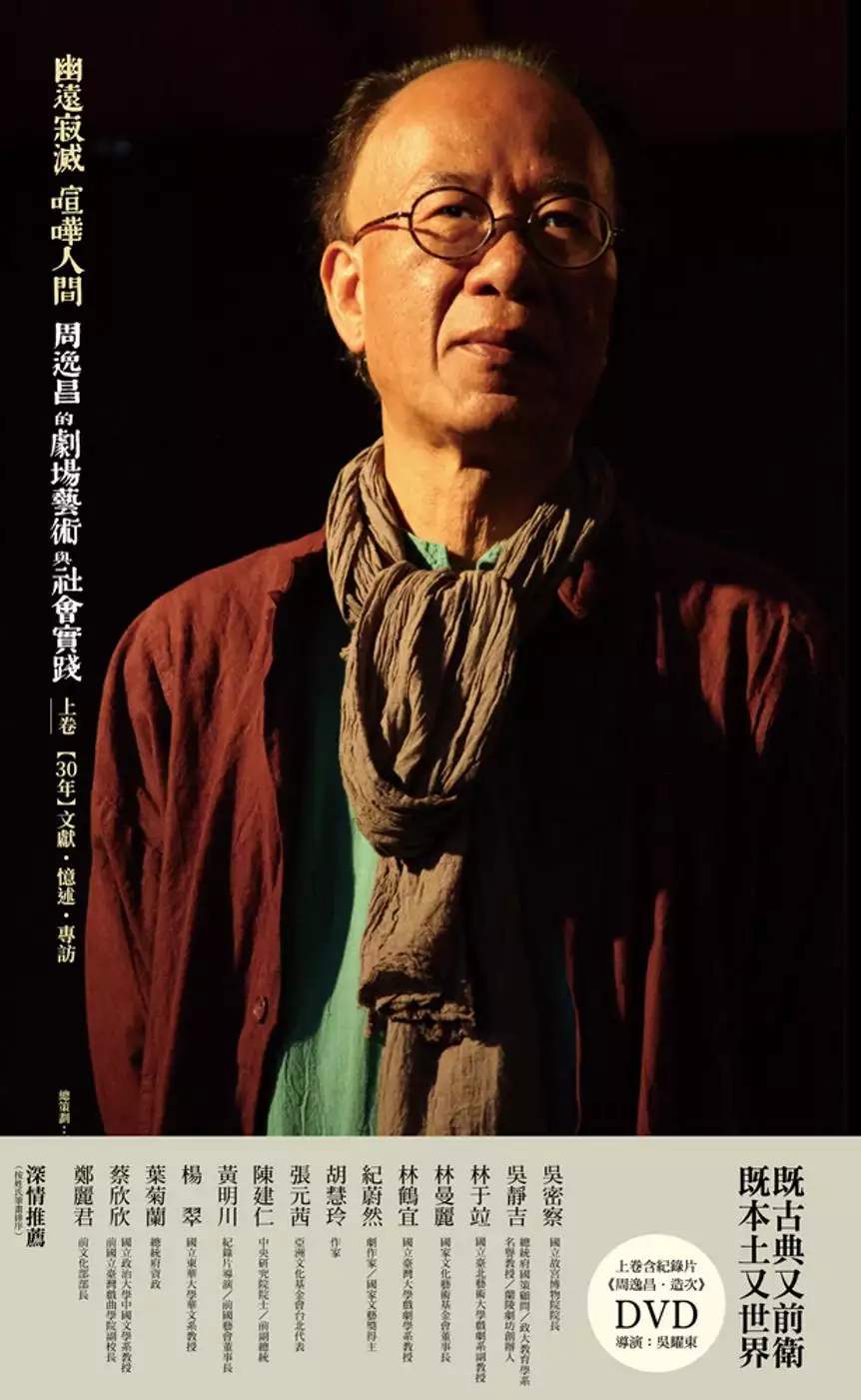

台灣傳統藝術的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦石婉舜,劉守曜,安原良寫的 幽遠寂滅 喧嘩人間:周逸昌的劇場藝術與社會實踐,套書 (全套兩冊) 和石婉舜的 幽遠寂滅 喧嘩人間:周逸昌的劇場藝術與社會實踐,上卷 【30年】文獻‧憶述‧專訪 (DVD一片)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站臺灣傳統藝術與保存技術-傳統彩繪| 影片專區 - 環境教育終身 ...也說明:台灣傳統 彩繪多用於建築裝飾,其中又以廟宇居多;類型分成北式、蘇式、南式彩繪。寺廟彩繪內容多為門神、壁畫、人物帶騎、福祿壽喜吉祥文字、忠孝節義、小說典故等民間 ...

這兩本書分別來自書林出版有限公司 和書林出版有限公司所出版 。

國立臺灣師範大學 音樂學系碩士在職專班 林小玉所指導 黃亭瑋的 北管音樂教學方案實施於國小第三學習階段音樂課之行動研究 (2021),提出台灣傳統藝術關鍵因素是什麼,來自於北管音樂教學方案、北管音樂、傳統音樂教學、音樂教學。

而第二篇論文國立政治大學 科技管理與智慧財產研究所 張瑜倩所指導 洪振旂的 非觀眾到重覆觀眾之歷程研究 ─ 以國樂觀賞為例 (2020),提出因為有 國樂、觀眾發展、顧客旅程、關係行銷的重點而找出了 台灣傳統藝術的解答。

最後網站認識台灣傳統藝術之美 喀報則補充:傳統是具有傳承以往生活的意涵,而藝術則是人們對日常生活的感受,加以創造,並令其具有美感的呈現。 傳統藝術則是融合當地的風俗民情、思想文化以及 ...

幽遠寂滅 喧嘩人間:周逸昌的劇場藝術與社會實踐,套書 (全套兩冊)

為了解決台灣傳統藝術 的問題,作者石婉舜,劉守曜,安原良 這樣論述:

.小劇場與社運結合的先鋒. .當代南管藝術承先啟後者. 解嚴那一年,周逸昌創立「零場實驗劇團」,開啟小劇場與社會運動結合的先聲。而在迎來新時代的同時,成立「江之翠劇場」(1993年),不斷從本土表演藝術的土壤,實踐一條嶄新的解殖路線,嘗試建立台灣當代的劇場美學,擺脫橫向移植的主流西方劇場美學脈絡。 上卷 【30年】文獻.憶述.專訪 石婉舜主編並撰寫專文〈關於周逸昌〉。全卷編纂包含首次公開的文獻,並訪談與周氏生前往來密切的學者、團員、以及合作過的海內外劇場藝術家包括友惠靜嶺(日本)、Eugenio Barba(丹麥)、Mugiyono Kasido(印尼)等人,藉以記

錄保存周氏的劇場軌跡及被他打開的諸多可能,為日後進一步的研究與推廣奠基。隨書另附《周逸昌.造次》紀錄片,結合珍貴歷史影像與訪談,呈現周逸昌三十載的藝術略歷。 下卷 【演員訓練】梨園戲科步.動中定 劉守曜、安原良主編,專文〈總說:掌握梨園戲科步的身體運作核心〉,動作由魏美慧、鄭尹真示範及解說,呈現周氏演員訓練方法「梨園戲科步訓練」與「動中定演員訓練法」的重建成果,附QR Code連結的紀錄影片,另收錄三位傑出江之翠團員的習藝回顧專文。卷末附錄〈周逸昌演員訓練項目暨師資繫年〉,可總覽周氏歷年為團員安排的各類學習課程項目。 深情推薦(按姓氏筆劃排序) 吳密察 國立故宮博物

院院長 吳靜吉 總統府國策顧問/政大教育學系名譽教授/蘭陵劇坊創辦人 林曼麗 國家文化藝術基金會董事長 林鶴宜 國立臺灣大學戲劇學系教授 紀蔚然 劇作家/國家文藝獎得主 胡慧玲 作家 張元茜 亞洲文化基金會台北代表 陳建仁 中央研究院院士/前副總統 黃明川 紀錄片導演/前國藝會董事長 楊 翠 國立東華大學華文系教授 葉菊蘭 總統府資政 蔡欣欣 國立政治大學中國文學系教授/前國立臺灣戲曲學院副校長 鄭麗君 前文化部部長 「周逸昌先生『搬演台灣傳統藝術、轉化劇場生命』的故事,包容了多元探索心智、在地實驗、國際跨域行動,指引了台灣未來表演

藝術發展,值得期待的一條創新路。」——吳靜吉(總統府國策顧問、蘭陵劇坊創辦人) 「從西方現代劇場的前衛風潮回溯到台灣戲曲的古典美學身世,這不只是時代創造了周逸昌,而是周逸昌內在裡的某種狂熱,幫助台灣以另類的方式來照見了最美好的自己。」——鍾明德(國立臺北藝術大學戲劇學系教授兼戲劇學院院長) 「從身體到思想,從藝術到社會,周逸昌先生以三十年的劇場實踐,映現了追求自由的時代精神,豐富了台灣文化的當代面貌。這部紀念套書的出版,無疑是重建臺灣表演藝術史重要的一步。」——鄭麗君(前文化部部長)

台灣傳統藝術進入發燒排行的影片

更多新聞與互動請上:

公視新聞網 ( http://news.pts.org.tw )

公視新聞網粉絲專頁 ( https://www.facebook.com/pnnpts/ )

PNN公視新聞議題中心 ( http://pnn.pts.org.tw/ )

P#新聞實驗室 (http://newslab.pts.org.tw)

北管音樂教學方案實施於國小第三學習階段音樂課之行動研究

為了解決台灣傳統藝術 的問題,作者黃亭瑋 這樣論述:

本研究採行動研究法,旨在探究北管音樂教學方案於國小第三學習階段音樂課之實施情形,透過教學設計與實施歷程,檢視學生學習成果。以臺中市日出國小(化名)第三學習階段全部共12位學生為研究對象,設計九週九節課的教學活動,於研究實施時蒐集、分析教學歷程所遭遇的困難與修正方式,以及學生學習成果、教學者觀察與省思。研究之資料蒐集與分析以質性為主、量化為輔,依據研究目的與發現,提出以下結論:一、北管音樂教學方案課程設計理念具體可行,對應日出國小校本特色課程主題、課程價值與核心素養,規劃北管音樂的演奏、創作與欣賞活動,有效提升學生學習興趣與成效。二、北管音樂課程教學歷程經實施、檢討、修正與再實施後,學生在演奏

精熟達成度良好,勇於發表創作之想法,能運用正向的態度與詞彙評析音樂。三、北管音樂教學方案實施於國小第三學習階段達到演奏、創作與欣賞之教學目標:(一)北管音樂課程有助學生學習與熟練北管,培養演奏北管音樂之能力與對北管音樂之認同感。(二)北管音樂課程有助學生以分組方式創作北管鼓介,並以北管樂器展演創作成果,提升創作想法與能力。(三)北管音樂課程有助學生學習音樂欣賞的方法,運用正面的態度欣賞傳統藝術,並具備欣賞的經驗與能力。四、傳統音樂課程如北管可於國小音樂課實施,在傳統音樂氛圍中加深加廣地學習,使學生體會傳統藝術的特色與美感,培育接納傳統藝術與多元文化的態度。根據上述研究結論,對未來欲進行相關研究

之研究者提出建議。

幽遠寂滅 喧嘩人間:周逸昌的劇場藝術與社會實踐,上卷 【30年】文獻‧憶述‧專訪 (DVD一片)

為了解決台灣傳統藝術 的問題,作者石婉舜 這樣論述:

上卷 【30年】文獻.憶述.專訪 .小劇場與社運結合的先鋒. .當代南管藝術承先啟後者. 解嚴那一年,周逸昌創立「零場實驗劇團」,開啟小劇場與社會運動結合的先聲。而在迎來新時代的同時,成立「江之翠劇場」(1993年),不斷從本土表演藝術的土壤,實踐一條嶄新的解殖路線,嘗試建立台灣當代的劇場美學,擺脫橫向移植的主流西方劇場美學脈絡。 上卷由石婉舜主編並撰寫專文〈關於周逸昌〉。全卷編纂包含首次公開的文獻,並訪談與周氏生前往來密切的學者、團員、以及合作過的海內外劇場藝術家包括友惠靜嶺(日本)、Eugenio Barba(丹麥)、Mugiyono Kasido(印尼)等人,藉以記錄保

存周氏的劇場軌跡及被他打開的諸多可能,為日後進一步的研究與推廣奠基。隨書另附《周逸昌.造次》紀錄片,結合珍貴歷史影像與訪談,呈現周逸昌三十載的藝術略歷。 本書特色 1.小劇場開拓者周逸昌紀念專書,集三十年戲劇生涯大成。 2.上卷收錄各領域評論與演講內容等,以及近三百張珍貴圖片,呈現周逸昌表演歷程與立論。 3.下卷詳述周逸昌自創的表演體系,以及詳細步驟教學與練習,附有影片連結QRcode。 4.附贈吳耀東導演拍攝紀錄片《周逸昌‧造次》DVD。 深情推薦 吳密察 國立故宮博物院院長 吳靜吉 總統府國策顧問/政大教育學系名譽教授/蘭陵劇坊創辦人 林于竝 國立臺北藝

術大學戲劇系副教授 林曼麗 國家文化藝術基金會董事長 林鶴宜 國立臺灣大學戲劇學系教授 紀蔚然 劇作家/國家文藝獎得主 胡慧玲 作家 張元茜 亞洲文化基金會台北代表 陳建仁 中央研究院院士/前副總統 黃明川 紀錄片導演/前國藝會董事長 楊 翠 國立東華大學華文系教授 葉菊蘭 總統府資政 蔡欣欣 國立政治大學中國文學系教授/前國立臺灣戲曲學院副校長 鄭麗君 前文化部部長 (按姓氏筆劃排序) 「周逸昌先生『搬演台灣傳統藝術、轉化劇場生命』的故事,包容了多元探索心智、在地實驗、國際跨域行動,指引了台灣未來表演藝術發展,值得期待的一條創新路。」

——吳靜吉(總統府國策顧問、蘭陵劇坊創辦人) 「從西方現代劇場的前衛風潮回溯到台灣戲曲的古典美學身世,這不只是時代創造了周逸昌,而是周逸昌內在裡的某種狂熱,幫助台灣以另類的方式來照見了最美好的自己。」——鍾明德(國立臺北藝術大學戲劇學系教授兼戲劇學院院長) 「從身體到思想,從藝術到社會,周逸昌先生以三十年的劇場實踐,映現了追求自由的時代精神,豐富了台灣文化的當代面貌。這部紀念套書的出版,無疑是重建臺灣表演藝術史重要的一步。」——鄭麗君(前文化部部長)

非觀眾到重覆觀眾之歷程研究 ─ 以國樂觀賞為例

為了解決台灣傳統藝術 的問題,作者洪振旂 這樣論述:

代表著台灣傳統藝術文化之一的國樂文化雖蘊含著豐富的文化底蘊,在如今卻因社會大眾對於國樂的刻板印象,加上缺乏認識的管道等原因,使得大眾對國樂的不認識與不熟悉,造成現代國樂團在觀眾經營上的困難以及傳統文化的傳承與延續不易。即使現代國樂文化已有別於過去傳統的國樂文化的呈現與組成,但對大部分的非觀眾來說兩者在認知上並無二致。因此如何讓非觀眾認識現代國樂的真實樣貌,成為現代國樂團當今開發市場一重要課題。本研究旨在了解國樂非觀眾如何突破國樂文化之障礙成為觀眾,後再成為重複觀眾的過程。研究方法以半結構式訪談,了解觀眾第一次觀賞國樂音樂會的經驗,並分析觀眾在音樂會體驗過程中的接觸點如何消除過去不曾接觸到國樂

文化的障礙。最後再從關係行銷角度探討國樂團如何維持與觀眾的關係,使其成為重複觀眾。本研究發現,透過親友推薦的方式是對非觀眾來說最方便且有效接觸國樂文化的途徑。親友兼具了引薦者的角色倍俱說服力外,同時加上人情因素與社交因素等,更容易驅使非觀眾觀賞其第一場國樂音樂會。而在觀賞音樂會的過程中,觀眾很容易可以從中去認識現代國樂的樣貌並更新過去對國樂文化的印象。現代國樂也開始嘗試跨領域創新或是透過新媒體的方式增加曝光及與觀眾接觸的機會,藉由觀眾所熟悉的主流文化或是使用之社群平台讓觀眾有機會去接觸認識國樂文化。雖然國樂團經由與觀眾關係連結的建立,有助於幫助其轉化為重複觀眾,不過重複觀眾轉變的關鍵仍在對國樂

印象的轉變並與之產生共鳴。開發非觀眾族群對國樂團來說固然重要,但若僅僅讓其成為一次觀眾對國樂團來說並無太大幫助,因此也應同時以將其轉變為重複觀眾為目標進行完善的策略規劃。本研究透過了解非觀眾轉變成為重複觀眾的過程提供了國樂團未來在觀眾開發上之參考。

想知道台灣傳統藝術更多一定要看下面主題

台灣傳統藝術的網路口碑排行榜

-

#1.傳統藝術的危機意識:從一個網路連署活動談起

無論是主打原汁原味、文化傳承,還是傳統內涵、當代詮釋,傳統藝術最需要的無疑 ... 標籤: 傳統藝術, 國立臺灣戲曲學院, 我們該放任傳統藝術消失嗎?, ... 於 www.thenewslens.com -

#2.==台灣傳統藝術之美== - 遠流

本書以六個主題來介紹台灣的傳統藝術,分別是:戲曲之美、音樂之美、建築工藝之美、民間工藝之美、舞蹈之美、陣頭技藝之美。每個主題先以一篇總論作為前導,介紹該類傳統 ... 於 www.ylib.com -

#3.臺灣傳統藝術與保存技術-傳統彩繪| 影片專區 - 環境教育終身 ...

台灣傳統 彩繪多用於建築裝飾,其中又以廟宇居多;類型分成北式、蘇式、南式彩繪。寺廟彩繪內容多為門神、壁畫、人物帶騎、福祿壽喜吉祥文字、忠孝節義、小說典故等民間 ... 於 elearn.epa.gov.tw -

#4.認識台灣傳統藝術之美 喀報

傳統是具有傳承以往生活的意涵,而藝術則是人們對日常生活的感受,加以創造,並令其具有美感的呈現。 傳統藝術則是融合當地的風俗民情、思想文化以及 ... 於 castnet.nctu.edu.tw -

#5.(台灣五結)國立傳統藝術中心傳藝文化園區- 旅遊景點評論

國立傳統藝術中心傳藝文化園區:查看Tripadvisor 上在宜蘭五結的旅遊景點排名,瀏覽關於國立傳統藝術中心傳藝文化園區的旅客評論和真實旅客照片。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#6.國立傳統藝術中心 - 看見台灣360

等等,都非常有味道,值得細細觀賞;國立傳統藝術中心園區的展示系統分為動態和靜態展示,動態展示以市街聚落區以及水岸的露天舞台、田園景觀區等之技藝展演活動為主,靜態 ... 於 www.viewtaiwan.com -

#7.財團法人台灣傳統藝術推廣基金會

財團法人台灣傳統藝術推廣基金會,統編:31488842,地址:宜蘭縣五結鄉季新村五濱路2段201號. 於 www.twincn.com -

#8.台灣傳統版印-傳統藝術叢書15 - 王行恭- 國家網路書店

書名:台灣傳統版印-傳統藝術叢書15,語言:中文,ISBN:9789576293221,頁數:0,出版社:國立臺灣傳統藝術總處籌備處,作者:王行恭,出版日期:1999/06/01,類別: 於 www.govbooks.com.tw -

#9.國立傳統藝術中心、白米心、木屐情一日

國立傳統藝術中心範圍涵蓋傳統戲劇、傳統音樂、傳統工藝、傳統舞蹈、童玩、民俗雜技等類,分別 ... 而更開放參觀,成為台灣與外國人士瞭解台灣傳統藝術文化的好去處。 於 gt.lovetour.com.tw -

#10.社團法人台灣傳統藝術推展協會電話號碼02-2500-6603

於台北市社會服務組織的社團法人台灣傳統藝術推展協會電話號碼:02-2500-6603,地址:台北市中山區松江路313巷12號7樓之頂,分類:社會服務、社會服務組織. 於 poi.zhupiter.com -

#11.國立傳統藝術中心 - 维基百科

國立傳統藝術中心语言监视编辑簡稱傳藝中心為中華民國文化部所屬三級附屬機構主要任務為統籌規劃推動臺灣傳統藝術的調查保存傳習及推廣工作轄下擁有四 ... 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#12.展現台灣傳統藝術之美!匠心具足特展集結45位國寶級藝師作品

結合45位台灣藝師156件各式作品的「匠心具足」親近台灣傳統工藝特展,今(22)日起在佛陀紀念館展出,希望透過這些作品讓民眾了解到台灣傳統藝術之美 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#13.為傳統藝術後疫情時代開路文化部補助億元「打藝苗」 | 生活新聞

受疫情影響,台灣傳統藝術營運受到衝擊。文化部今天宣布祭出「傳統表演藝術」與「傳統工藝」雙管文化藝苗,以近1億元的經費「打... 於 udn.com -

#14.國立傳統藝術中心| 台灣旅遊景點行程

目前國立傳統藝術中心推動舉辦全國性的民俗技藝活動及傳統戲曲展演等,將各地的藝文傳統風貌一一呈現給觀眾們了解、認知,並將台灣傳統文化的精神使其發揚光大。 傳藝中心 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#15.國立臺灣傳統藝術總處籌備處- PChome線上購物

金魁星國光歌劇團:精彩好戲─歌仔戲劇本集. 作者: 呂瓊?, 國光歌劇團; 出版社: 國立臺灣傳統藝術總處籌備處; 出版日期: 2011/12/01. 網路價 $ 225. 加入追蹤 ... 於 ecshweb.pchome.com.tw -

#17.Travel&Hotel大台灣旅遊資訊網-宜蘭旅遊傳統藝術中心介紹

熱潮,讓傳統藝術落實於日常生活中,接續傳承歷史與文化。 ... 你也會是其中之一。 於 travel.tw.tranews.com -

#18.傳統表演藝術工具箱

傳統 表演藝術工具箱 ... 臺灣傳統戲曲的發展早先乃伴隨著清初閩南移民而來,後隨粵籍先民移墾,客家、潮州的劇種亦在臺灣得見及流傳... ... 傳統偶戲有木偶、影戲2種,臺灣傳統 ... 於 toolkit.culture.tw -

#19.台灣傳統藝術中心 - 永安旅遊

宜蘭傳統藝術中心位於冬山河親水公園旁,佔地二十四公頃,可以在這裡遊玩一整天,你將走入一個充滿懷舊風味的古都,感受似劇場般地魅力,深度體驗欣賞台灣豐富多元的 ... 於 www.wingontravel.com -

#20.童玩教學項目 - 中華傳統民俗技藝團

民俗藝術是指在民間成長而流傳的傳統藝術及古早技藝。民俗藝術與傳統工藝,不僅具有文化 ... 童玩child toy, 童玩是台灣以前孩童的玩具,如竹蜻蜓、陀螺、毽子。童玩. 於 www.mfa.org.tw -

#21.台灣傳統藝術之美| 誠品線上

作者. 出版社, 五楠圖書用品股份有限公司. 商品描述, 台灣傳統藝術之美:,:誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路,傳遞博雅 ... 於 www.eslite.com -

#22.研究單位- 傳統藝術研究中心 - 國立臺北藝術大學

自1982年成立以來,北藝大傳統藝術研究中心透過專案研究、田野調查、文獻史料蒐集,系統性整理、保存臺灣傳統藝術、工藝與民俗活動。傳研中心研究成果豐碩,藏有採自 ... 於 1www.tnua.edu.tw -

#23.國立傳統藝術中心宜蘭景點玩全台灣旅遊網

國立傳統藝術中心由行政院文建會所籌備成立,座落於五結鄉季新村,面積共約二十四公頃,緊臨台二線濱海公路與冬山河親水公園,傳統藝術中心致力推動傳統藝術的傳承與 ... 於 okgo.tw -

#24.2021亞太傳統藝術節宜蘭傳藝中心盛大啟動! - 奇摩新聞

這次活動將主題聚焦在海洋元素,邀請各大藝術團隊以臺灣的「海島文化」來創作表演,吸引許多民眾熱情參與。 以「海島」為主題藝術節廣邀多組團隊創作. 於 tw.news.yahoo.com -

#25.【文化.藝術】7.8變9.8億文化部支持傳統藝術傳習及再生

希望透過公開演出與展示,使傳統藝術成為台灣民間蓬勃發展文化活動。 請繼續往下閱讀... 各項計畫範圍涵蓋歌仔戲、布袋 ... 於 ent.ltn.com.tw -

#26.財團法人台灣傳統藝術推廣基金會 - 公司資料庫

公司名稱, 財團法人台灣傳統藝術推廣基金會. 負責人, 王蘭生. 登記地址, 宜蘭縣五結鄉季新村五濱路2段201號. 公司狀態, 營業中. 資本額, 2,000,000元. 於 alltwcompany.com -

#27.國立台灣傳統藝術中心 - 雅瑪黃頁網

搜尋【國立台灣傳統藝術中心】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 於 www.yamab2b.com -

#28.國立傳統藝術中心> 宜蘭縣 - 交通部觀光局

藉由各項研究、保存、傳襲及展演計畫的推動,使傳統藝術觸角延伸到校園、呈現各地藝文風貌、落實到日常生活中,建立臺灣的文化精神代表。 歷經六年的籌備,傳藝中心於民國 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#29.傳統戲曲和你想的不一樣!孫翠鳳竟染金髮、穿皮裙演歌仔戲?

「202021年台灣戲曲藝術節:重生代——為你活落去!」從1月到7月,有20檔傳統戲曲節目,包含歌仔戲、布袋戲、京劇、豫劇等,不但有運用3D、AR、投影等 ... 於 www.gvm.com.tw -

#30.2017-文化部文化資產局「台灣傳統藝術與保存技術 - 古蹟藝術 ...

年度:106. 活動類別:(推廣). 活動名稱:2017-文化部文化資產局「台灣傳統藝術與保存技術-剪黏泥塑」影片. 主題/發表題目:指導顧問. 於 aac.ntua.edu.tw -

#31.閱讀[台灣傳統藝術之美]心得

台灣傳統藝術 之美秒殺搶購網友評鑑5顆星,透過網友的介紹終於讓我找到這個產品了博客來人文史地-台灣史地分類超值推薦購買[台灣傳統藝術之美]絕對物超所值點圖即可看 ... 於 humanities04a.pixnet.net -

#32.「祈島‧臺灣-2021亞太傳統藝術節」11月20日起澎湃開幕多元 ...

中央社訊息服務20211120 15:29:08)國立傳統藝術中心主辦「2021亞太傳統藝術節」今(20)日舉行活動開幕式,近70位表演者於開幕式上輪番獻演海洋主題 ... 於 times.hinet.net -

#33.[宜蘭景點] 國立傳統藝術中心-傳藝文化園區/ 商業氣息太重的 ...

這次來宜蘭其中一個想來的景點就是傳統藝術中心. 其實台灣滿多電視節目都有在這裡拍攝過. 2017 整個園區OT 給全聯服務中心經營. 於 vhygdih0412.pixnet.net -

#34.傳統表演藝術 - 臺中市文化資產處

傳統 表演藝術定義: 文化資產保存法第三條第二款第一目指流傳於各族群與地方之傳統表演藝能。 種類: 文化資產保存法施行細則第九條本法第三條第二款第一目所定傳統 ... 於 www.tchac.taichung.gov.tw -

#35.台灣傳統藝術與保存技術布農族音樂mp3 download (34.81 MB)

臺灣傳統藝術與保存技術–布農族音樂Taiwanese Traditional Arts and Preservation Techniques–Bunun Music ◎本影片由文化部授權提供,如有使用需求請洽文化部。 Download ... 於 syncengine.aspermont.com -

#36.[宜蘭旅遊]2021宜蘭國立傳統藝術中心(宜蘭傳藝中心)/適合親子 ...

... 宜蘭傳藝老爺行旅可以住宿不管是親子旅遊或是情侶約會都是很棒的宜蘭景點推薦!! ➡ 國立傳統藝術中心門票➡ 台灣黑土玉石工坊-墨玉飾品拋光體驗. 於 www.tiffany0118.com -

#37.【宜蘭旅遊景點】五結鄉.國立台灣傳統藝術中心 - 飛天璇的口袋

暑假的北部二日遊,我們第一站就是位於宜蘭的"國立台灣傳統藝術中心",位在宜蘭五結鄉的"宜蘭傳藝中心"其實還滿好找的,而且占地比我想像中的大很多… 於 flyblog.cc -

#38.精選8款台灣快失傳的傳統技術,堅持大半輩子的國寶級職人精神

他們承載著歷史文化或技術傳承的使命,扎根在台灣各個角落持續耕耘好幾十年 ... 的一座座花燈,其實就是一件件的藝術品,富含了師傅專屬的傳統技法與 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#39.國立傳統藝術中心 - 政府研究資訊系統GRB

國立傳統藝術中心為提供遊客優良的服務品質與遊憩體驗,希冀藉由歷年調查來了解 ... 監督績效之參考,進而豐富並深化園區傳統藝術內涵,成為台灣傳統藝術文化櫥窗。 於 grbsearch.stpi.narl.org.tw -

#40.【童遊產品】宜蘭傳統藝術中心一日遊覽復古街區、表演

文化聚落集結台灣傳統人文薈萃的動態博物館. 傳藝中心將工藝、民俗、表演引進園區,可以體驗到各個面向的遊玩趣味。 於 travelababies.com -

#41.智慧的結晶!台灣文化藝術重要貢獻13名藝師、1個保存團體獲 ...

文化部今(9/25)頒發辦理「110年重要傳統藝術暨文化資產保存技術保存者」授證典禮,文化部長李永得頒授認定證書給13名藝師、1個保存團體, ... 於 tw.appledaily.com -

#42.9折優惠|宜蘭傳藝園區|門票・冬山河遊船・DIY體驗套票

「國旅券適用」- 再享『買千送千、最高送五千』加碼優惠以傳承台灣傳統藝術為核心的宜蘭傳藝中心,這裡保留著舊式建築,集結眾多民俗技藝與表演藝術、豐富的手作童玩, ... 於 www.klook.com -

#43.台灣傳統藝術之美| 洪建全教育文化基金會 - 敏隆講堂

台灣 的傳統藝術涵蓋許多面向,且各有迷人的風貌,舉例言之:百看不厭的歌仔戲,鑼鼓喧天的北管樂,工法精緻的傳統彩繪,樸拙動人的竹編蒸籠,熱鬧的跳鼓陣等等。 於 www.hfec.org.tw -

#44.台灣可能是全世界擁有傳統藝術美術館密度最高的地方嗎?

「Ramble Taipei 漫步台北」日前特別邀訪台灣傳統裝飾藝術觀察者郭喜斌老師,帶我們一起認識廟宇裝飾藝術。 02.jpg. 青山宮藻井。 展現財力與歷史文化深度. 於 www.storm.mg -

#45.在宜蘭縣傳統藝術中心感受當地傳統文化--台灣頻道

人民網宜蘭7月25日電(記者劉慧)傳統布袋戲、好吃的麥芽糖、精彩的民間藝人踩街表演......佔地24公頃的台灣宜蘭縣傳統藝術中心用好吃的、好玩的、 ... 於 tw.people.com.cn -

#46.中華民國無形文化資產傳統藝術類 - 维基百科

中華民國無形文化資產傳統藝術類,是指由中華民國文化資產(傳統藝術類)中央主管機關即文化部文化資產局依據「文化資產保存法」,就已由直轄市、縣(市)政府審查登錄 ... 於 zh.wikipedia.org -

#47.台湾传统艺术节歌仔戏轮番上演- 宜兰 - 大纪元

(大纪元记者谢月琴台湾宜兰报导)宜兰是歌仔戏的原乡地,藉由文化部活化剧场专案,今年宜兰县政府文化局特别规划“2013台湾传统艺术节”宜兰演艺厅系列 ... 於 www.epochtimes.com -

#48.國立傳統藝術中心 - Wikiwand

國立傳統藝術中心(簡稱傳藝中心),為中華民國文化部所屬三級附屬機構,主要任務為統籌、規劃、推動臺灣傳統藝術的調查、保存、傳習及推廣工作,轄下擁有四個派出單位 ... 於 www.wikiwand.com -

#49.台灣台北|臺北戲棚傳統藝術表演門票 - KKday

即訂即使用臺北戲棚傳統藝術表演門票,觀看各種傳統藝術表演!臺北戲棚每週一、三、五、六登場,演出融合京劇、民俗技藝、雜技、民俗音樂、原住民歌舞、歌仔戲、武術和 ... 於 m.kkday.com -

#50.宜蘭「國立傳統藝術中心」 @ 戀戀情深 - 隨意窩

仿二十世紀初台灣各地傳統街屋,. 13種建築,台灣各種傳統工藝櫥窗的縮影。 「平安 ... 於 blog.xuite.net -

#51.國立臺灣傳統藝術總處籌備處暫行組織規程-全國法規資料庫

行政院文化建設委員會為籌設國立臺灣傳統藝術總處,以統籌辦理臺灣傳統藝術與民俗之維護、傳承及發展,並有效整合傳統戲劇及音樂團隊,特設國立臺灣傳統藝術總處籌備 ... 於 law.moj.gov.tw -

#52.篇名: 台灣傳統藝術之美作者

傳統藝術 紮根於生活,是民間生活藝術之美,先民薪傳文化之源,大致可分為兩. 大類,一是表演藝術,如音樂、歌謠、舞蹈、雜技、說唱、小戲、偶戲、大戲等. 等;二是造形藝術 ... 於 www.shs.edu.tw -

#53.國立傳統藝術中心

本中心自民國85年開始籌設,於民國91年1月正式成立,肩負培育傳統藝術人才、傳統藝術調查、研究、保存、延續與發展、傳承與創新等業務,下轄國光劇團、臺灣豫劇團、 ... 於 www.ncfta.gov.tw -

#54.亞太傳統藝術節以海洋為題三大篇章表演藝術、工藝活動輪番登場

(台灣英文新聞/藝文組綜合報導)2021亞太傳統藝術節以「海洋」為靈感,9個表演藝術團隊、4組工藝師等帶來47場精彩活動,已於國立傳統藝術中心宜蘭傳藝 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#55.台灣阿嬤的「唸歌」專輯讓德國設計大獎都驚豔 - 報橘

這位行動遲緩的老太太,是國寶級的說唱藝術家楊秀卿。今年82歲的她,從事表演藝術「唸歌仔」超過70年,被文化部列為重要傳統藝術保存者。 於 buzzorange.com -

#56.統一編號 - 就業大師- 國立臺灣師範大學

文建會為統一事權,於民國96年成立「文化資產總管理處籌備處」,移撥整併傳藝中心部份法制業務與現有人員;傳藝中心之業務則回歸為傳統藝術之典藏、保存、展演、教育、推廣 ... 於 careers.otecs.ntnu.edu.tw -

#57.台灣傳統藝術中心_百度百科

台灣傳統藝術 中心位於宜蘭縣五結鄉冬山河風景區內,創立於1991年1月16日,中心佔地總面積約24公頃,台灣傳統藝術中心規劃包含入口處、停車場區、行政中心區、住宿區、 ... 於 baike.baidu.hk -

#58.傳統藝術推廣-國立臺灣戲曲學院 - 研華

為推動台灣傳統戲曲深耕與發展,研華2015年度至2018年與國立臺灣戲曲學院攜手合作,以 ... 擇優贊助優質巡演及菁英學子,以持續培養傳統藝術人才、發揚傳統藝術文化。 於 www.advantech.tw -

#59.傳統藝術中心- 台灣旅遊資訊Taiwan Travel Information

國立傳統藝術中心,位於台灣宜蘭縣五結鄉冬山河畔,簡稱傳藝中心。由於傳藝中心位於冬山河下游的風景區內,又與親水公園相望,因此其周邊景致清幽宜人、視野遼闊。 於 sites.google.com -

#60.傳統藝術中心- 優惠推薦- 2021年12月| 蝦皮購物台灣

你想找的網路人氣推薦傳統藝術中心商品就在蝦皮購物!買傳統藝術中心立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#61.台灣傳統藝術之美的價格推薦- 2021年11月| 比價撿便宜

台灣傳統藝術 之美價格推薦共23筆商品。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品,比價撿便宜讓您方便比價的好夥伴。 於 www.lbj.tw -

#62.服務範疇 - 中華民俗藝術基金會

包括:採集本土民謠、訪問並記錄原住民的音樂與工藝,例如:調查蘭嶼雅美族的民歌、台灣原住民的傳統手工技藝;彰化鹿港的南管音樂;台北市文化資產(民俗部門);嘉義 ... 於 folk.org.tw -

#63.臺灣傳統藝術與保存技術

拍攝記錄臺灣傳統表演藝術、傳統工藝、文化資產保存技術共13項之歷史源流、核心內容及發展特色,透過深入淺出的介紹說明,向社會大眾宣導推廣,以促進 ... 於 www.boch.gov.tw -

#64.【宜蘭傳藝中心】國立傳統藝術中心:門票優惠、美食抓周 ...

宜蘭傳藝中心(國立傳統藝術中心) 真的很好玩啊,除了可以欣賞台灣傳統民俗技藝,且多數都能親自DIY體驗, 寓教於樂超適合親子出遊。傳藝中心門票怎麼 ... 於 anrine910070.pixnet.net -

#65.台灣傳統藝術之美- TAAZE 讀冊生活

◎《台灣傳統藝術之美》由國立傳統藝術中心策劃,遠流出版公司編輯製作。是一本精緻的圖像書,以精美的照片為視覺欣賞焦點,輔以深入淺出的介紹文字,引領讀者品味台灣 ... 於 www.taaze.tw -

#66.台灣戲曲、台灣俗語-台灣無形文化資產傳統藝術登錄現況(二)

歌仔戲是唯一形成於台灣本土的傳統戲曲,初期稱為「本地歌仔」是以「落地掃」形式,在廟埕廣場、鄉間樹下表演自娛娛人。歌仔戲是結合台灣各種戲曲及音樂為一體的表演藝術。 於 www.folktw.com.tw -

#67.文化小學堂-全新專題「臺灣傳統藝術之美」上架囉! - 兒童 ...

「傳統」意味著歷史傳承的內涵,藝術則是人類對生活感觸所加以創造、並兼具美感的產物,而「傳統藝術」將兩者結合體呈現風俗民情、思想宗教信仰,及食衣住行育樂等地方 ... 於 children.moc.gov.tw -

#68.宜蘭-國立傳統藝術中心-即時新聞-逸仙泉旅宿-台湾官網

國立傳統藝術中心,位於台灣宜蘭縣五結鄉冬山河畔,簡稱傳藝中心。由於傳藝中心位於冬山河下游的風景區內,又與親水公園相望,因此其周邊景致清幽宜人、視野遼闊。 於 twyxq.com -

#69.亞太傳統藝術節 - Facebook

本屆藝術節邀請來自臺灣各地的9組表演團隊 將海洋文化與傳統元素融入到不同形式的 ... 津輕三味線台灣廣原會帶來日本的三味線與太鼓演出,搭配歌姬一起演唱民謠,輕快 ... 於 www.facebook.com -

#70.重現台灣圖像——為《台灣傳統藝術》英譯而寫(下)

《台灣傳統藝術》是現階段有關台灣傳統藝術的總整理,也是台灣人文資源的集大成。族群概括原住民、河洛、客家與後住民;民俗技藝則分音樂、戲劇、雜技 ... 於 www.merit-times.com -

#71.國立傳統藝術中心 - 五結鄉公所

作為台灣傳統藝術傳習、展演、保存、推廣的中心場域,位於五結鄉季水村的「國立傳統藝術中心」園區,並非是要將活絡於台灣各地的民間藝術皆收納至園區中,而做一個櫥窗 ... 於 ilwct.e-land.gov.tw -

#72.文化部開枝散葉、接班人計畫助傳統藝術拓展 - 公視新聞網

藝生羅又睿表示:「更精緻化(技藝),然後它變成一個台灣傳統工藝的很重要的一個特色之後,用我們好的作品去把它(舞台)建立出來,這樣。」 傳統木雕學問深 ... 於 news.pts.org.tw -

#73.轉寄 - 博碩士論文行動網

論文名稱: 財團法人台灣傳統藝術推廣基金會在國立傳統藝術中心之經營成果探討. 論文名稱(外文):, A Study on the Achievements of Taiwan Traditional Arts Promotion ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#74.(宜蘭五結)國立傳統藝術中心/茶裡王文化故事館 - 可人之家-

立傳統藝術中心內容相當豐富,不僅讓宜蘭人驕傲,. 更是讓台灣人瞭解到台灣的歷史發展以及相關文獻,. 體會古早先民們開拓台灣的蓽路藍縷,在旅遊的 ... 於 cmeyy.com -

#75.我對民俗技藝的一些看法

七○年代,台灣社會急遽轉型,人民生活與價值觀念產生很大的改變,直接衝擊. 了俗民文化,更影響了傳統藝術的命脈與生機。經過一場鄉土文學的論戰後,文. 化主體性逐漸浮現 ... 於 www2.thu.edu.tw -

#76.扎根、欣賞與創造—當前臺灣傳統藝術美學教育之探討

中文摘要:. 當紅的「九天民俗技藝團」團長許振榮接受媒體採訪時曾道出臺灣傳統藝術存在的. 困境,他說「九天」所到世界各處,都受到肯定與尊重,但只要回到國內,就被 ... 於 eservice.oit.edu.tw -

#77.國立傳統藝術中心籌備處 - 台灣e店

木雕卷-鹿港施鎮洋傳統木雕藝術 · 傳統工藝輯錄.木雕卷-鹿港施鎮洋傳統木雕藝術, NT$400, 立即購買 · 傳統工藝輯錄.漆器卷-重要民族藝術藝師:陳火慶生命史暨作品集 ... 於 www.taiouan.com.tw -

#78.104年臺北市傳統藝術藝師獎

今年兩位傳統戲曲藝師榮登台北市傳統藝術藝師名錄,台灣歌仔戲與京劇對於傳統的保存以及文學化的創新,當可因此獲得保存記錄與彰顯。 除頒獎典禮外,台北市文化局另 ... 於 culture.gov.taipei -

#79.國立傳統藝術中心 - 新北市藥師公會

... 涵蓋寺廟及傳統店舖、住宅,呈現台灣傳統文化的縮影,並為運用園區深具特色的傳統式建築及民俗色彩的活動展現規劃,讓民眾親炙傳統藝術之美。 於 tcpa.taiwan-pharma.org.tw -

#80.傳藝臺灣-遇見臺灣傳統表演藝術的「人間國寶」 - OpenEdu

本課程每單元將搭配報刊史料、文物圖照與舞台影音等多元素材,結合文化部文化資產局的豐富資源,引領修課者遇見與認識不同門類的傳統表演藝術,思考其所內蘊的歷史 ... 於 www.openedu.tw -

#81.全台千場活動振興「無形文化資產」!文化部1億預算助傳統藝術

此次活動內容涵蓋台灣福佬、客家及原住民族傳統藝術,展演地點更結合台灣各地民俗節慶,除了讓參與民眾在傳統藝術原生環境,深度感受台灣傳統藝術 ... 於 www.ettoday.net -

#82.國立臺灣傳統藝術中心

是台灣第一個由政府主導籌建的民俗技藝園區。 ... <1>.傳統小吃坊--從札幌草莓奶凍卷、金桔的故鄉、國宴餐廳等各式傳統小吃共22攤。 <2>.民藝街坊--內有陶藝坊、茶館、童玩館 ... 於 www.luckymotel.com.tw -

#83.國立傳統藝術中心/手作DIY體驗/最具台灣味的藝文之旅 - 民生好報

《國立傳統藝術中心》有座「目仔窯」長長身軀的建築,共由許多窯身組成,目前作為台灣特產與傳統紀念商品展售所使用,園區內充滿傳統文化藝術氣息,紅 ... 於 17news.net -

#84.國立傳統藝術中心- 宜蘭景點

於民國九十二年十月正式對外開園營運,成為台灣第一個由政府主導籌建的民俗技藝園區,並為導入民間的活力、人力與物力,傳藝中心部分設施委託民間專業經營。 傳藝中心除了 ... 於 yilan.fun-taiwan.com -

#85.文昌祠 - 宜蘭傳藝園區

傳承、創新、永續,是全聯善美的文化藝術基金會經營宜蘭傳藝園區的使命。 ... 生活與技藝的聚落-文昌街匯集傳統民俗技藝與生活工藝,再現傳統繁華熱鬧的街道情境。 於 www.px-sunmake.org.tw -

#86.臺灣戲曲學院藝術深耕,歌仔戲在高雄

范巽綠局長表示,感謝國立台灣戲曲學院為高雄的學生帶來這一系列的展演,希望透過此次巡演交流活動,將傳統表演藝術傳達至高雄地區;教育局也積極推動藝術教育,鼓勵 ... 於 www.kh.edu.tw -

#87.國立台灣傳統藝術中心辦理「傳統表演藝術實務講習」 - 宜蘭縣 ...

國立台灣傳統藝術中心辦理「傳統表演藝術實務講習」,請民眾踴躍報名參加, Print. 日期:97-08-04. 國立台灣傳統藝術中心辦理「傳統表演藝術實務講習」,請民眾踴躍 ... 於 www.ilccb.gov.tw -

#88.台灣傳統藝術之美 - 博客來

台灣 的傳統藝術涵蓋許多面向,且各有其迷人的風貌,舉例言之:百看不厭的歌仔戲,鑼鼓喧天的北管樂,工法精緻的傳統彩繪,樸拙動人的蒸籠,熱鬧的車鼓陣等等。本書在眾多的 ... 於 www.books.com.tw -

#89.台灣鄉土傳統藝術(4)一

台灣傳統 刺繡及中國結藝術. 台灣鄉土傳統藝律之刺繡及中國籍藝. 一、台灣鄉土刺繡藝術. (一)刺繡藝術之淵源與發展. 我們雖然無法得知何時開始人類懂得織繡之技術, ... 於 ed.arte.gov.tw -

#90.台灣傳統藝術中心評論 - Trip.com

傳統藝術 中心是一個介紹台灣傳統文化的主題園區,內容相當豐富,不僅讓宜蘭人驕傲,更是讓台灣人了解到台灣的歷史發展以及相關文獻,體會古早先民們開拓台灣的蓽路藍 ... 於 tc.trip.com -

#91.台灣傳統藝術之木雕

Translated title of the contribution: 台灣傳統藝術之木雕. Chong-Ray Hsiao. Department of History. Research output: Contribution to journal › Article › peer- ... 於 researchoutput.ncku.edu.tw -

#92.台灣傳統藝術中心 - 中文百科知識

財團法人中華民俗藝術基金會董事長曾永義教授說:“傳藝中心作為台灣重要的文化設施,兼具維護、薪傳與展演的功能,對於傳統文化的現在與未來有很重要的意義。” 但是,作為 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#93.國立傳統藝術中心 - 東北角暨宜蘭海岸國家風景區

羅東火車站或羅東轉運站下車改搭乘客運或計程車前往。 國光客運1812(台北火車站-南方澳)→傳藝中心站下車。 首都客運台灣好行冬山河線綠21( ... 於 www.necoast-nsa.gov.tw -

#94.保存與發展

我們台灣兩大傳統戲曲,不僅是傳統技藝的單一面向,裡頭所包含的元素很多:台灣傳統音樂、戲劇、文學、表演藝術等,是一種深具社會價值且有文化指標的民間技藝。其可塑性並 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#95.傳統藝術文化在臺灣, 該何去何從:專訪臺北書院山長林谷芳

冰凍三尺,非一日之寒,隨著政治氛圍、經濟局勢、教育內涵、時代腳步等諸種因素的改變,中華傳統文化在臺灣的逐漸衰落迄今歷經了約莫30年時間之久,失去了 ... 於 artouch.com