台灣建省的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李仙得,必麒麟,黃叔璥寫的 斯卡羅歷史補充套組:李仙得、必麒麟、黃叔璥的台灣踏查紀事 和戚嘉林的 謝南光:從台灣民眾黨到中國共產黨都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自前衛 和戚嘉林所出版 。

淡江大學 中國文學系博士班 崔成宗所指導 林妙玲的 鄭觀應宗教信仰與經世思想之研究 (2016),提出台灣建省關鍵因素是什麼,來自於經世、思想家、文學家、晚清詩人、實業家。

而第二篇論文國立金門大學 國際暨大陸事務學系碩士班 陳慧菁所指導 楊依潔的 金門政黨生態之發展與變遷 —1992-2016年的歷屆選舉觀察 (2016),提出因為有 金門選區、地方政治、政黨發展、政黨認同、第三勢力的重點而找出了 台灣建省的解答。

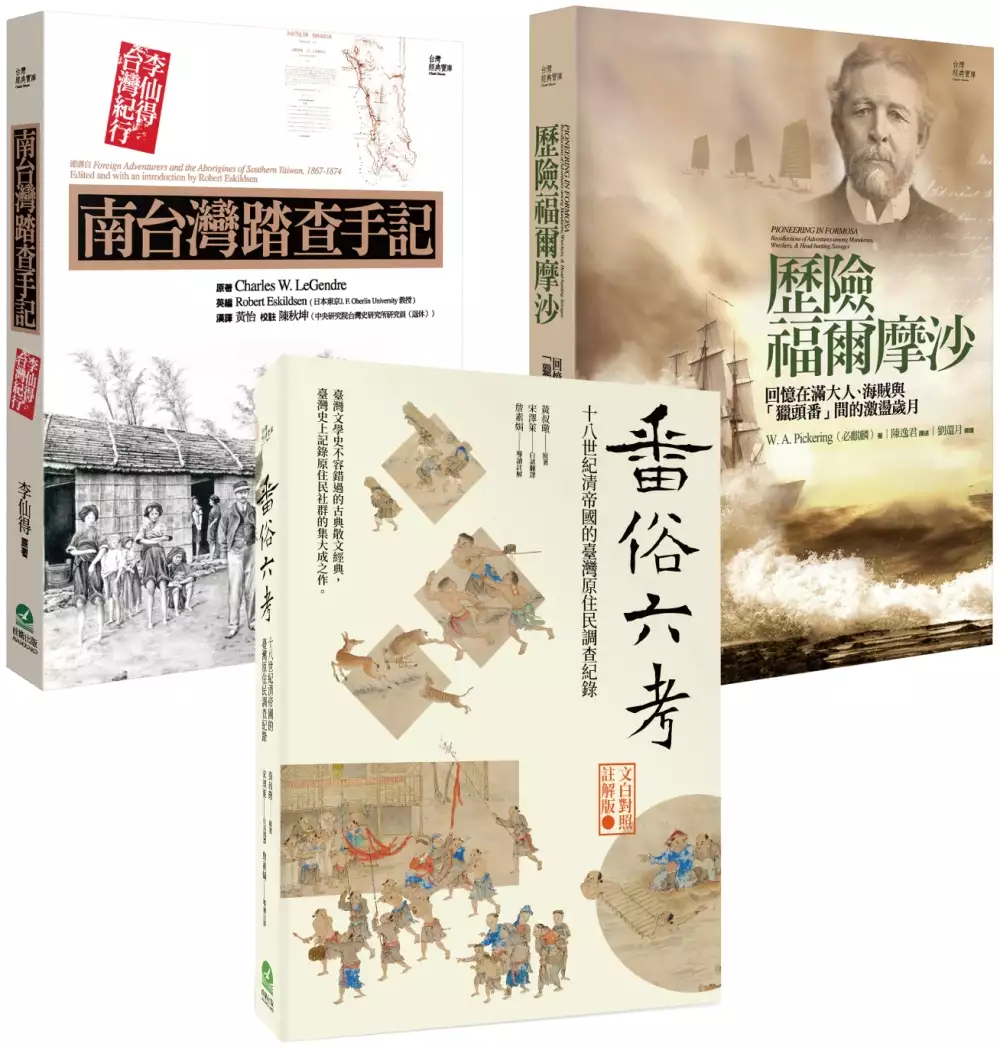

斯卡羅歷史補充套組:李仙得、必麒麟、黃叔璥的台灣踏查紀事

為了解決台灣建省 的問題,作者李仙得,必麒麟,黃叔璥 這樣論述:

東西方視野下的台灣史.新譯好讀版 經典台灣文獻,紀錄世界與東亞近代史洶湧下的福爾摩沙 【各書簡介】 ●李仙得《南台灣踏查手記》 19世紀美國駐廈門領事李仙得(Charles W. LeGendre, 1830-1899),被評價為「可能是西方涉台事務史上,最多采多姿、最具爭議性的人物」。 本書描述19世紀帝國主義脈絡下,台灣南部原住民與中外勢力(清廷、西方政商人士)相遇、衝突與交戰的精彩過程。這些過程乃是圍繞著李仙得與瑯嶠十八番社總頭目卓杞篤之間的盟約而漸次開展的。首先是美國船舶在卓杞篤的領域內遇難;接著是李仙得憑藉外交手段,逼迫台灣府文武官員(駐紮今台南)派遣

清軍南下征伐涉案土著;在清軍壓境瑯嶠地區之際,當地族群(福佬、客家、「混生」)害怕腐敗的官軍趁火打劫,聯手請求卓杞篤出面和官員談判,制止軍隊鎮壓;同時,李仙得(而非台灣總兵)毅然進入番地,與卓杞篤舉行會談,雙方訂下「南岬之盟」,保證維護西方船難者的人身安全。這項盟約直接證明土著才是恆春半島的領主,也間接顯示清廷確實將此地土著當作「化外」之民,不願承擔船難善後事務。1871年琉球島民遭遇船難,被高士佛和牡丹社人殺害。1874年日本準備出兵,征剿土著。此時,日本政府最需要的,便是李仙得過去處理土著事務的知識和經驗;不久,立即重金禮聘,儼然成為日本軍事活動的最高顧問。 本書是李仙得最為精華的論

述,一方面直接挑戰南台灣土著的領域是否為中國屬地,另一方面則刺激清廷將全台灣納入實質統治的決心。此後,不管是所謂「開山撫番」措施,或是台灣脫離福建,變成獨立行省,都可看作是清廷對於李仙得論述的回應。若是有人想了解台灣建省前後,南台灣漢人聚落和土著生活景象,本書無疑提供最直接的觀察和記錄圖像。 ●必麒麟《歷險福爾摩沙》 必麒麟(W. A. Pickering),英格蘭傳奇冒險家,當時最著名的「台灣通」,用這部回憶錄將我們帶回野蠻、危險又生氣勃勃的十九世紀福爾摩沙。透過他的親身見聞,我們看到平素貪財獨斷的滿大人,某日卻因上級突然要造訪而倉皇失措,火速重振已廢弛數十年的軍備的荒唐場景。我們

也聽到自視是天下惟一人種的漢人,對著「蠻子」大談殺嬰之必要性,並強調發明蒸氣機根本算不上智慧。當然,冒險性格濃烈的漢人農夫漁夫,在烈日之下對路過客大擺擋路劫財的陣勢,或對遇難船舶使出拆船越貨的絕活時,其模樣自然也被生動地保存下來。 書中還迴盪著被逼到生存邊緣的平埔族老婦的顫音:「白種人才是我們的親戚,他們不屬於邪惡、留長辮的漢人,我是何等的幸運,竟在兩眼昏花、面臨死亡之際,又看見『紅毛親戚』。」但剽悍純真的原住民,永遠是必麒麟最神往的朋友,他記下夜闖魯凱族萬斗籠社的每一刻,那月光下進行的奇異又羅曼蒂克的歌唱會,那被「野蠻人」稱讚為「白種親戚不愧是真正的男人,用男子漢的氣概唱歌,不像漢人學

女人的聲音,尖聲歌唱」的一幕,如何能遺忘?至於「遊歷者號」事件中,恆春大頭目與美國領事談判之際,李善德將軍佯裝憤怒地掏出玻璃眼珠的趣味戲碼,也被他洋洋得意地提及。 透過一件又一件的歷險與奇遇,必麒麟不僅訴說了自身超乎想像的激盪生涯,也為後世讀者留下一個滿大人、海盜與獵頭番活躍共存的老台灣倩影。 ●黃叔璥《番俗六考》 清領時期,首任「巡臺御史」黃叔璥將其蒐羅之臺灣相關文獻,以及抵臺後考察各地風土民情之調查報告與訪視見聞,寫成《臺海使槎錄》一書。本書收錄《臺海使槎錄》卷五至卷七的〈番俗六考〉,與卷八〈番俗雜記〉,詳細記錄臺灣的地理形勢、山川風貌、風土民俗,對當時的原住民,尤其是平埔

族群的各方面皆有詳盡的描述與記載,可說是臺灣史上首度對原住民、平埔族群的系統性紀錄,因而至今仍是相關研究與考證的重要可信文獻。 本書擷取〈番俗六考〉與〈番俗雜記〉獨立成書,由國家文藝獎得主、臺灣文學大家宋澤萊,以及中央研究院臺灣史研究所副研究員詹素娟攜手合作,以淺顯易懂的白話文逐句翻譯校註、文白對照,引領讀者跨越文言文門檻,細膩體會文辭之美;另以詳盡的導讀解說與附錄,呈現史料關鍵,以及臺灣原住民、平埔族群研究的觀點與成果。透過文學與史學的對話,重新理解這一部臺灣重要的古典散文與歷史典籍。

台灣建省進入發燒排行的影片

塔利班重掌阿富汗後,雖然承諾會建立較溫和的政府,但阿富汗南部省份27日禁止理容院替顧客剃鬍或修鬍;有理容師就說,之後不會有顧客敢上門,因為他們害怕被塔利班戰士鎖定。

詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://news.pts.org.tw/article/546704

-

由台灣公共電視新聞部製播,提供每日正確、即時的新聞內容及多元觀點。

■ 按讚【公視新聞網FB】https://www.facebook.com/pnnpts

■ 訂閱【公視新聞網IG】https://www.instagram.com/pts.news/

■ 追蹤【公視新聞網TG】https://t.me/PTS_TW_NEWS

■ 點擊【公視新聞網】https://news.pts.org.tw

#公視新聞 #即時新聞

鄭觀應宗教信仰與經世思想之研究

為了解決台灣建省 的問題,作者林妙玲 這樣論述:

先秦與清末民初,是中國歷史上兩個鉅變的時期,筆者於民國一年以《先秦商道思想之研究》一書,探討先秦商人之思想。該文聚焦於《史記.貨殖列傳》所載先秦時代商人之行事傳記。筆者列舉先秦大貨殖家弦高、子貢、范蠡,以及呂不韋等,探討「商」之意涵,大商賈之思想、性格、行為,如何充內形外。子貢、范蠡樂善好施,周濟貧困,其「富而仁義」、「富而好德」為商人最高之行為準則,即商之道。筆者承續碩士論文之餘緒,起心動念,進而探究清末民初的思想家、文學家兼實業家鄭觀應之思想,以〈鄭觀應宗教信仰與經世思想之研究〉為題,拾級而進,謀篇蓄勢,開拓相關而嶄新的研究,擴大時間與空間之格局,提高深度與廣度之意涵,期盼發揮學術研

究之實用價值。 本文研究之旨趣凡四,其一、探討鄭觀應之道教信仰及其影響。其二、探討近代中國之變革思潮。其三、了解鄭觀應經世思想之啟發意義。其四、比較鄭氏經世思想與古代商道之關係。 本文共分七章,首章為緒論,第二章論述鄭觀應之生平行誼,鄭氏本儒商精神,積極入世,見重於當局,出謀劃策,盡心輔弼。第三章闡述鄭觀應之宗教思想,從信仰來觀照一位慈善事業家,心之所託,終生履道。求劍仙之術,濟儒道之窮。生於亂世,盡性知命,以詩抒懷,大隱隱於市。賑濟災荒,關注人權,道教信仰實為驅使他畢生入世濟人之動力。第四章闡釋鄭觀應經世之學,晚清對「經世」之義,匡時著論,注重實用。獻切時之要言,求有益於世道,鄭

觀應賦予傳統道器論新的銓釋,「器(法)可變、道不可變」,學有本源,歸本經學。第五章論述鄭觀應經世事功,積極參與洋務運動,籌設招商局,冶鐵採煤,築建鐵路,奠定近代中國之工業基礎。晚清學者托古改制,直諫政治之失。鄭觀應則以實業救國,主張師夷長技,發展商務致富。第六章歸納鄭觀應經世思想之意義與價值。鄭觀應百年之後,值中國於全球崛起,成為大國。時勢所趨,鄭氏之思想言論,自大陸經濟發展後,復受重視。回顧鄭氏經世思想,對海峽兩岸當今之課題,甚具啟迪意義。「形而上謂之道,形而下謂之器」,鄭觀應稱:「器可變,而道不可變。」「器可變」,器是形器,器可「交流」、「互通」、「往來」、「溝通」,推衍兩岸交流、互通、往

來之現況。而兩岸雖各有管轄政權,皆承繼中華學術文化,亦即「孔孟之道」,以「道」跨足兩岸,經世新局,於焉興起。第七章為結論。

謝南光:從台灣民眾黨到中國共產黨

為了解決台灣建省 的問題,作者戚嘉林 這樣論述:

謝南光(春木)是台灣二林人,1902-1969,功在祖國,一生跨越日據、民國、光復和解放后四個時期,是兩岸近現代的傳奇人物。 謝南光是1920年代台灣非武裝抗日社會運動十年的風雲人物,他以《臺灣民報》為平台,敢於自教育/法律/經濟各領域公然抨擊日帝,為同胞發聲,正義凜然。謝南光並以其長才大力協助成立「台灣民眾黨」,因建黨有功並積極參與後續黨務活動,著有貢獻,使渠成為僅次於蔣渭水的黨內第二號人物。 謝南光於1931年底前赴上海,於中共最困難時之1932年加入中國共產黨。1930年代後期抗戰軍興,祖國面臨生死存亡內地未嘗思及收復台灣之際,謝南光在重慶高瞻遠矚地推動台灣光復運

動,對我國收復台灣可說居功厥偉。謝南光於1952年回歸祖國,依白色恐怖戒嚴年代時台灣的說法是“投共”,故無論是在戒嚴年代及其后本土政治勢力崛起,謝南光在台灣被蓄意遺忘而名不彰。但因為謝南光是研究日據1920年代台灣非武裝抗日社會運動十年史無法逾越的著名政治人物,故在學術界仍二三以其為研究的對象。 但就整個近現代兩岸史,謝南光光榮一生的歷史,不應因政治原因遭埋沒/誤導,政治治理是一時的,政治價值是永恆的。故本書以嚴謹學術方式,深入史料辛勤紮實耕耘,還原謝南光的歷史真相。

金門政黨生態之發展與變遷 —1992-2016年的歷屆選舉觀察

為了解決台灣建省 的問題,作者楊依潔 這樣論述:

綜觀1992年迄2016年的歷屆選舉,金門選區在正副總統、不分區立法委員、縣長、區域立法委員等層級的選舉得票情形中,均呈現出許多截然不同於全國整體的結果。本文的研究出發,並是旨在梳理與分析如其「藍綠失衡」特色所形成的歷史進程、得票率變化,更試圖解釋其可能因素。包括將「泛藍」陣營細分為:中國國民黨、親民黨、新黨等進行分析;而「泛綠」陣營的政黨則以民主進步黨為代表。而本文更著墨於2014年「九合一」地方選舉與2016年選舉中,所表現亮眼的「新泛藍」與「第三勢力」政黨:前者包括民國黨、中華統一促進黨、軍公教聯盟黨;後者則以時代力量與綠黨社會民主黨聯盟為代表。透過各政黨在金門選區中的得票率,對政黨認

同與政黨發展進行較為細緻與多元的描繪與書寫。而在以國立金門大學學生為主的第33投票所,更呈現出對泛綠政黨與「第三勢力」政黨的明顯較高支持,顯示出年輕世代選民的政黨偏好,亦為關注與預測未來金門地區的政黨發展可能走向的重要變數。