台灣首任巡撫的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦劉仲敬寫的 逆轉的東亞史(1):非中國視角的東南(吳越與江淮篇) 和賴英錡,陳歆怡,陳世慧,楊森豪的 篳路台灣:島嶼歷史行道都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自八旗文化 和經典雜誌出版社所出版 。

國立交通大學 客家文化學院客家社會與文化學程 黃紹恆所指導 劉康國的 拓墾家族與社會領導階層—以新竹劉朝珍家族為例— (2010),提出台灣首任巡撫關鍵因素是什麼,來自於劉朝珍。

逆轉的東亞史(1):非中國視角的東南(吳越與江淮篇)

為了解決台灣首任巡撫 的問題,作者劉仲敬 這樣論述:

你的東南,我的吳越與江淮—— 以「吳越」、「江淮」兩支民族為中心,探討其民族建構與歷史演變 打破大一統的中國框架,徹底顛覆你對中國史的既有認知 ★ ◎中國講究禮樂而弱不禁風,百越民族斷髮紋身、割臂為盟才是真男人? ◎吳王夫差、越王勾踐打得你死我活,但其實吳越兩國一家親? ◎赤壁之戰不是內戰,而是「中國」與「吳越」之間的國際戰爭? ◎宋、齊、梁三國其實就像中華民國,只是前者入侵江南、後者占據台灣? ◎三武滅佛,其實是中央政府以消滅佛教信仰之名,行搶奪寺廟財富之實? ◎宋明以來,士大夫階層不只收割佛教資源,還扭曲東亞歷史的真相? ◎台灣首任巡撫劉銘傳竟出身自

「淮軍」,曾親自領軍對抗太平天國? ★ ■以民族為核心,重新認識東亞史! 要想認識吳越民族千年史,就得從「東南亞」談起! 在一般讀者的認知裡,吳越地區是中國文化的一部分,但在文化人類學上,中古時期以前的吳越其實具有強烈的東南亞屬性。若從考古學和人類學角度來看「東南亞」,是指從長江以南、一直往南延伸到今日的東南亞,並且包括台灣在內的廣大範圍。 劉仲敬指出,吳越民族和江淮民族最初都是發跡自今日的東南亞,沿著東亞海岸線一路北上,最後抵達、定居在長江下游一帶,並且分別在先秦時期分別建立了吳國與越國。 不同於「中國」的雅言和束髮帶冠,吳越兩國說古越語、行斷髮紋身。

《淮南子˙齊俗訓》就有記載吳越習俗與中國的不同:「胡人用頭骨盛酒發誓、中國歃血為盟,吳越割臂為盟」,在在顯示出吳越文化和中國文化在本質上的差異。其實,吳越民族那種在自己身上割出傷痕的習俗,至今仍經常見於印尼的加里曼丹,足見古代吳越文化反而更接近東南亞文化。 ■吳越兩國的文化本質與「中國」大不相同! 所謂的三國時期,原來是中國與吳越之間的「國際」戰爭! 為什麼說吳越與中國的戰爭不是內戰,而是國際戰爭?《三國志˙孫策傳》記載:「中國方亂,以吳越之眾、三江之固,足以觀成敗,公等善相吾弟。」從孫策的這份遺囑中可知,吳越和中國是不同且互相對立的國家。 劉仲敬巧妙比喻,這就像諾

曼貴族和撒克遜豪族的聯盟形成了英格蘭王國的基石,並且在英法百年戰爭中形成一股英格蘭民族意識——換句話說,「吳越民族主義」正是在對抗「中國」曹魏的戰爭中被形塑出來的。 東晉政權與後來宋、齊、梁政權的「偏安江南」之說,其實是從中國史角度而言,這些政權聲稱繼承了漢魏以來的「中國」法統,變成東亞的「江東拜占庭」(以東羅馬帝國為喻),但不論在意識形態或實際利益上,這些「江東拜占庭」政權都和本地的吳越豪族發生利益衝突,這種現象可以解釋為「中國帝國主義對決吳越民族主義」。結果是,後來取代梁的陳,便是由吳越豪族所建立的本土政權。而這些「偏安政權」最終被席捲而來的內亞勢力所淹沒! ■佛教不只是信

仰團體,實際上是富可敵國的「跨國組織」 宋的統治政策使得百越武士轉型成士大夫,順勢接收佛教財產! 中古時期,佛教不只是信仰教團,更是含有政治、貿易、金融等功能的「跨國組織」。舉例來說,中國史書提及的「東海外越」,乃是舉著佛教旗幟,經營「日本-吳越-東南亞」海上貿易的商業群體,在當時享有免稅和貿易特權。此外,接受信徒捐獻的寺院(包括著名的投身佛寺的梁武帝)不但不須服徭役,還可以擁有土地和私產,變得富可敵國,也難怪歷史上發生了「三武滅佛」(北魏太武帝滅佛、北周武帝滅佛、唐武宗滅佛)事件。 宋帝國的強幹弱枝政策加速了吳越的「士大夫化」,讓原本尚武的百越武士,逐漸變成崇文的士大夫。

而透過國家力量的介入,原本屬於佛教寺院的資源和技術也逐漸被士大夫給接收。不過,士大夫收割了佛教寺廟的財產,卻搶不到吳越海商的財富。早從秦漢開始,所謂的「東海外越」就一直雄霸海上,因國際貿易而富甲一方,可謂「東方威尼斯人」。由於無法收編,宋、明帝國乾脆直接把他們打為「海盜倭寇」,並加以取締;直到蒙古、清帝國時期,其寬鬆的統治反而為這群吳越「海盜」迎來貿易盛世。 清帝國瓦解後,由北洋政府主政的民國本質上是鬆散聯邦性質的政權。直系軍閥孫傳芳入主吳越地區,並且以吳越南北兩省──浙江、江蘇為核心,加上周邊的江西、安徽、福建三省,籌組了具有軍事性質的「五省聯盟」。到了北伐戰爭期間,吳越士紳棄孫傳芳

而選擇蔣介石,儼然是在政治上押錯了寶,他們必須支付軍餉協助蔣介石攻打黔系、桂系軍閥;劉仲敬指出,被國民黨津津樂道的「黃金十年」(一九三○年代),其實是由吳越地區的財富所支撐起來,而吳越資本家正是其中的冤大頭! ■早在吳越之前,對抗中國的是驍勇善戰又懂經商的江淮民族 清帝國時期,集結仕紳力量的淮軍反過來相助,對抗太平軍! 和吳越民族一樣,江淮民族同樣來自東南亞,不過卻遷徙到了更北邊的江淮地區(長江以北、淮水以南)。就像北方的「中國」諸邦將吳越民族視為「百越」一樣,江淮民族也被「中國」視為沒有禮樂的野蠻「東夷」。但事實上,「東夷」以仁義著稱,例如「東方亞瑟王」徐偃王,就以仁義治

國,領導江淮民族對抗「中國」。 江淮在地理位置上,位於內亞、東亞、東南亞三方勢力的交會處,是東南亞民族對抗東亞勢力的最前線,使得當地戰爭頻仍;直到漢帝國征服並設置郡縣,江淮「對抗中國灘頭堡」的地位才逐漸讓給吳越。 到了中古時期,揚州發展成為一座「煙花三月下揚州」的國際大都市,它是連結東北亞、東亞、東南亞乃至內亞(包括透過長江水運)的交通樞紐,來自各地的貨品、僧侶、使者和商人(日本人、阿拉伯人、粟特人)在此集中,江淮的重要性也再次提升,使它日後能和吳越地區分庭抗禮數百年。 清帝國後期發生太平天國之亂,滿洲朝廷的八旗軍無法阻擋太平軍猛烈的攻勢。此時,江淮在地豪族李鴻章及其愛

將劉銘傳(後來擔任台灣首任巡撫)率領淮軍,協助平亂,讓清帝國的統治得以延續,足見江淮民族對東亞歷史的深遠影響。 ■根據民族發明學理論,重新解釋大一統的東亞史 東亞會再次迎來千年以前的「諸夏國際體系」嗎? 本書是劉仲敬「逆轉的東亞史」系列作品之一,從吳越、江淮民族的起源談起,以時間為經、空間為緯,跳脫傳統的中國框架,建構專屬吳越、江淮民族的歷史。 劉仲敬以「民族」為核心,重新解釋大一統的東亞帝國歷史,從而挑戰梁啟超當年發明的「中華民族」概念及以此為基礎的中國歷史建構。他指出,如果你堅持認為有所謂的「中華民族」,那就像堅持在今日建立一支「歐洲民族」一樣,充滿矛盾。他認為

,歐洲民族國家的歷史和演化邏輯,已為本世紀和未來的東亞大陸提供了一個相當明確的答案。那麼,東亞會再次迎來諸夏體系嗎?不論未來如何發展,一部逆轉的東亞史依舊值得讀者深思。 =================================== 劉仲敬‧民族發明學講稿系列 【民族發明學的世界史】 《叛逆的巴爾幹:從希臘主義的解體到斯拉夫主義的崩潰》 《歐洲的感性邊疆:德意志語言民族主義如何抵制法蘭西理性主義》 《中東的裂痕:泛阿拉伯主義的流產和大英帝國的遺產》 【民族發明學的諸夏史】 《逆轉的東亞史(1):非中國視角的東南(吳越與江淮篇)》 《逆

轉的東亞史(2):非中國視角的西南(巴蜀、滇與夜郎篇)》 《逆轉的東亞史(3):非中國視角的華北(晉、燕、齊篇)》 《逆轉的東亞史(4):非中國視角的上海(上海自由市篇)》 《逆轉的東亞史(5):非中國視角的東北(滿洲國篇)》

台灣首任巡撫進入發燒排行的影片

台北西門町最近設了4尊銅像新景點,引人注目,其中一尊台灣首任巡撫劉銘傳穿著長袍馬褂,手裡卻拿著現代咖啡杯,民眾看不懂要表達什麼,甚至有人以為這是國父孫中山,文獻會解釋,設計劉銘傳喝咖啡,象徵穿越古今對談,是慶祝台北建城130週年系列造景之一。

沒看錯,穿古裝的這位手上拿的正是外帶咖啡,北市府塑造這個銅像,究竟是古人還是現代人?路人一頭霧水,車水馬龍的西門町,突然豎起四尊銅像到底為哪樁。

拓墾家族與社會領導階層—以新竹劉朝珍家族為例—

為了解決台灣首任巡撫 的問題,作者劉康國 這樣論述:

本文重點在重建即爬梳劉朝珍家族從清代來台開墾的歷程,並希望透過這個家族在從清代台灣的開基、發展的過程中,探討該家族躋身地方社會領導階層的原因,同時也了解劉朝珍家族在竹塹山區(今芎林鄉、橫山鄉)等地所留下的足跡及影響。茲分為兩大部份來說明。一、拓墾部份竹塹內山地區,自來就是原住民生活區域。清朝政府的治理方式,以設隘立屯、築土牛溝隔離漢番。不過漢墾戶為了取得土地,不斷向內山拓墾而影響生番的生計,於是生番就以出草等作為反擊,影響拓墾者的耕作。清政府受限於人力及資金的不足,又要保護漢民的安全,委由民間的有力人士成立墾區,設隘防番,招佃開墾。劉朝珍家族的成員和竹塹地區的墾戶們一樣,就是在這樣的背景下所

設立的。墾戶要做的就是要自備工本,建立隘寮僱丁防守。以劉朝珍家族的拓墾而言,沿著頭前溪、油羅溪此地區多為河谷、丘陵、山地,愈往內山原住民的威脅愈大,又加上區內不停的水患威脅、沖毀良田,種種成因曾讓劉朝珍家族向官方表達辭墾之意。一般而言,拓墾家族與廟宇有著密切的關係,擔任墾戶的家族為了鞏固地區領袖的地位,除了倡建地方廟宇,也投入地方公益事業、協助官方所交辦的事務,藉此與地方社會及政府維持良好的關係,拓展家族在社會的人際網絡。劉朝珍家族除了義民廟是因為當時以竹塹地區林先坤家族、劉朝珍家族、北埔姜家等組成義軍協助清朝前後弭平林爽文、戴潮春兩次民亂,受乾隆皇帝賜「褒忠」而後由林先坤等人創意建立。從芎林

鄉到橫山鄉,劉朝珍家族所參與的廟宇不僅代表他們當時拓墾所留下的痕跡,也同時顯示家族在該地區的社會地位。二、清賦事業及開山撫番政策台灣開港通商後,列強對台灣山區的利益覬覦,引起清朝政府意識到台灣地位的重要條件,讓官方改變治理政策,1886(光緒十二)年,台灣首任巡撫劉銘傳來台的第二年進行清賦事業及開山撫番政策,隘防改由官方派勇防守,隘租由官收。劉家自然也是受此政策影響,這代表家族拓墾事業因這項政策的實行而告終結,原有的隘防與隘務也一併瓦解。它不僅是國家力量與地方勢力的消長,也同時表示山區的開墾進入以國家主導的時代。緊接著日治時期,總督府著手土地調查,整理大租權等措施,讓當時包含劉朝珍在內的拓墾家

族,必須思考如何的因應。於是用教育、醫學、地方公務等,亦或是消極的半退隱或垂幃受徒當教師,以維持家族既有的社會領導地位。透過劉朝珍家族的拓墾以及社會領導層的流動或變化,我們可以了解到,國家政策的變遷抑或是統治者的更替,對拓墾家族勢力的消長和社會階層的變化有著絕對的影響。

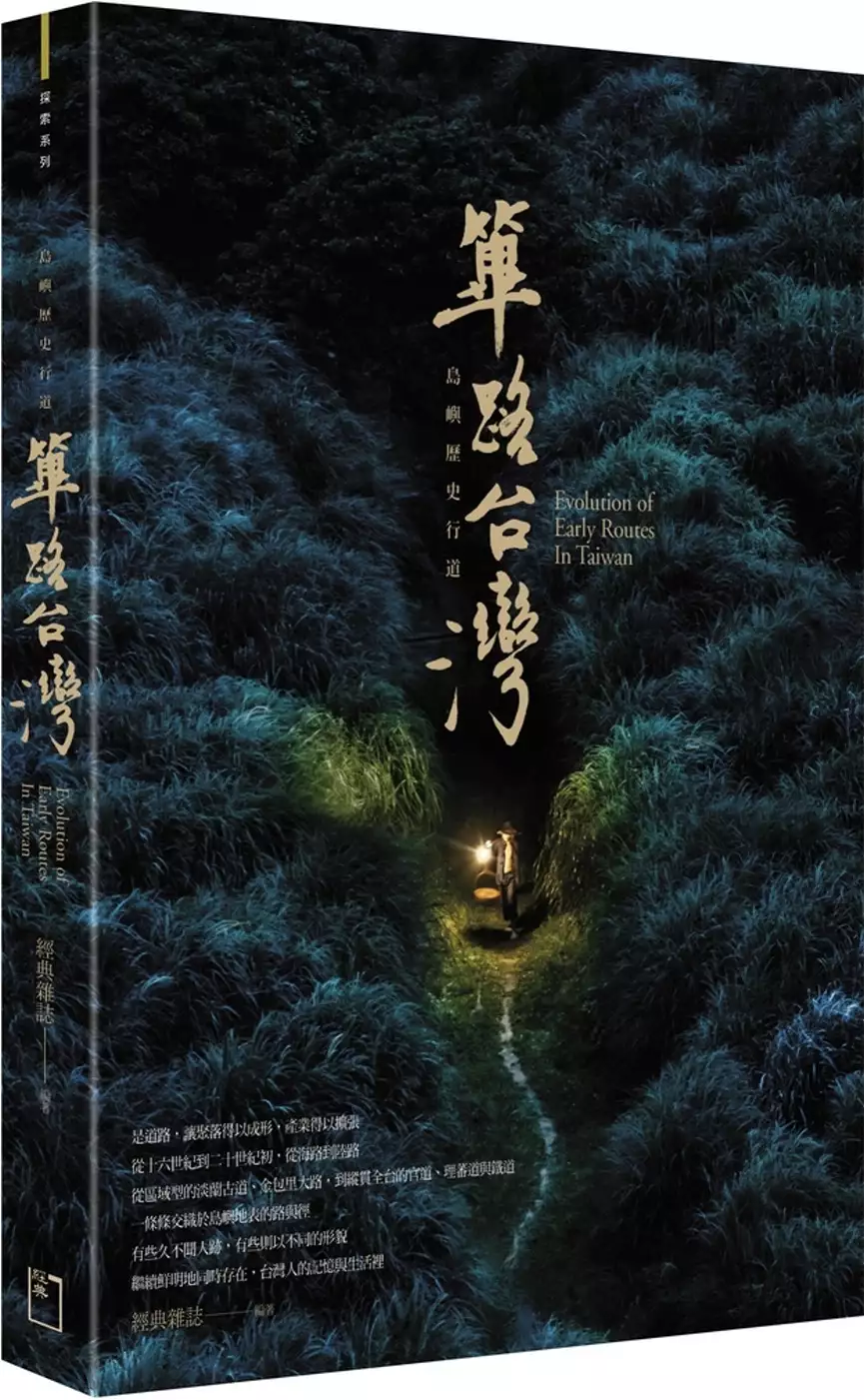

篳路台灣:島嶼歷史行道

為了解決台灣首任巡撫 的問題,作者賴英錡,陳歆怡,陳世慧,楊森豪 這樣論述:

路,是人們移動時踩踏、站立之處,不僅具備政治、經濟、軍事等功能,從路的性質與設計,更能一窺造路者的意圖,以及當下的時代背景與技術條件。古時,尚未開發的台灣曾被視為瘴癘之地,但在先人們前仆後繼、篳路藍縷地的開闢下,終於為台灣走出一條條的道路,不只暢通全島,也刻劃了島嶼的歷史足跡。從區域型的淡蘭古道、金包里大路,到縱貫全台的官道、理蕃道與鐵道,一條條交織於島嶼地表的路與徑,有些久不聞人跡,有些則以不同的形貌,繼續鮮明地同時存在,台灣人的記憶與生活裡。 過去幾年,《經典》出版了有關台灣自然山川與人文道路的專書:二○○八年的《台灣脈動:省道的逐夢與築路》,依循著十一條省道

,探討區域發展與人文脈絡;二○○九年《川流台灣:福爾摩沙水經注》,順著十三條河流,傾聽發生在河與人之間的美麗與哀愁;二○一一年《台灣山國誌:70%國土再認識》,述說了台灣山林的大小事。 二○一七年,《經典》嘗試以「道」再出發,深入了解發生在這些道路上的故事:隱身在山林間的原住民獵道、漢人拓墾台灣的海道與河道、沈葆楨為開山撫番而開闢的官道、日本人為了開採檜木、運送甘蔗而分別建立起的森鐵、糖鐵……。以老照片、現場攝影與田野踏查為經、學者和文史工作者的觀點為緯,共同勾勒出舊道路的前世今生。而今系列報導輯成《篳路台灣:島嶼歷史行道》一書,嘗試從台灣過去種種道途的履跡,尋索台灣未來的成功之道。

行銷對象:關注台灣史地、風土等相關議題的成年讀者。 專文推薦 篳路藍縷,以啟山林 / 林玉茹 (中央研究院臺灣史研究所研究員)