名馳雋朗評價的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦大衛.伯內特.詹姆斯寫的 偉大作曲家群像:拉威爾 和李會詩的 宋詞是一朵情花都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自足智文化有限公司 和野人所出版 。

國立政治大學 中國文學系 曾守正所指導 張豔的 王夫之〈落花詩〉析論 (2021),提出名馳雋朗評價關鍵因素是什麼,來自於王夫之、落花詩、貞生死以盡人道、正變、戲墨、連章體。

而第二篇論文臺北市立大學 中國語文學系碩士在職專班 郭晉銓所指導 李坤錫的 智永書學與佛學之實踐-以《真草千字文》為例 (2020),提出因為有 智永、佛學、書學、真草千字文、魏晉玄學、大乘佛教的重點而找出了 名馳雋朗評價的解答。

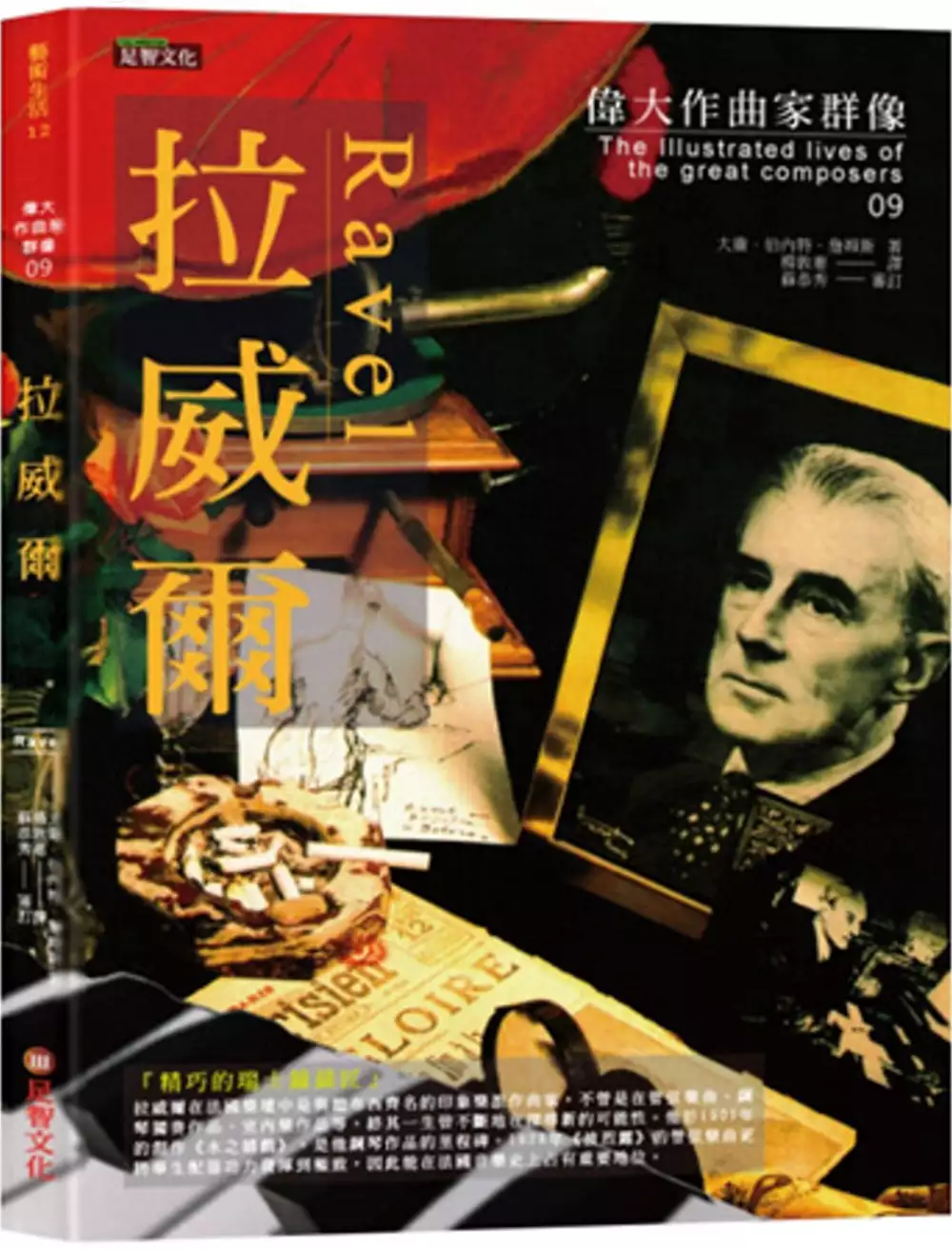

偉大作曲家群像:拉威爾

為了解決名馳雋朗評價 的問題,作者大衛.伯內特.詹姆斯 這樣論述:

拉威爾的作品以精準的音音推敲,音拍絲毫沒有半點的誤差而馳名,在法國樂壇中是與德布西齊名的印象樂派作曲家。德布西的音樂讓人有漂浮在空中的感覺,而拉威爾的音樂則像天文計時器一般,指示出精確的時間,正因為拉威爾的這個癖好,所以有「精巧的瑞士鐘錶匠」的稱號。 拉威爾不管是在管弦樂曲、鋼琴獨奏作品、室內樂作品等,終其一生皆不斷地在探尋新的可能性。他於1901年的創作《水之嬉戲》,是他鋼琴作品的里程碑。1928年《波烈露》的管弦樂曲更將畢生配器功力發揮到極致,因此能在法國音樂史上占有重要地位。 拉威爾於1875年出生於法國南部庇里牛斯山谷靠近西班牙的小魚村西波爾,父親是

個有瑞士血統的法國工程師,母親是西班牙巴斯克地區的姑娘瑪麗.德盧瓦特,母親是拉威爾畢生最崇仰及親近的人。 曾經有人說,沒有什麼比拉威爾的音樂更能象徵法國的精確理想與優良品味。拉威爾:「在一切有生命的音樂中,都有一個含蓄的旋律輪廓。我不是一個現代作曲家,因為我的音樂遠不及一場革命,而僅僅是一種進化,因為我對音樂中的新思潮一向是虛懷若谷、樂於接受」。因此他的作品特色是對技術盡其完善的追求,每一部的作品都要反覆推敲、精心雕琢,不到極端完美決不罷休。 他於一九○一年的創作《水之嬉戲》,可說是二十世紀以來鋼琴作品的驚世之作。十九世紀法國美學作家亞葛當形容這個作品是印象樂派的驚人成就,用音樂表

現出水的詩意性。拉威爾也說這是我鋼琴作品創新的源頭,我從流水、瀑布與溪流的聲音中獲得靈感,以雙音顫音在琴鍵上揮灑自如,宛如水的流動姿態,不僅拓展了鋼琴演奏技巧,也開創了鋼琴新音色,是他鋼琴作品的里程碑。一九二八年,取材自典型西班牙波烈露舞曲的管弦樂曲《波烈露》,在巴黎歌劇院首演,拉威爾在這首樂曲中將畢生配器功力發揮到極致,結果受到熱烈迴響,觀眾在曲末時狂喊安可,問世以後,更使拉威爾的名字傳遍世界,成為當時音樂界的翹楚人物,被稱為配器史上的里程碑。他的音樂是以法國的音樂文化為基礎,再充分發揮在管弦樂的色彩特點上,不斷地追求創新,也因此能在法國音樂史上占有重要地位。 儘管拉威爾的晚年已經很有

名了,他覺得讚美的重要性並不高於過去毀謗的言論,如同任何藝術家一樣,他樂於獲得讚賞與了解;但是他已經能夠以比往更冷淡的態度來看待別人的譏諷了。他表示所剩的就只有寧靜與無能為力了,因為知道自己有許多新作品的構思但卻無法將它們表達出來或寫下來,而深受折磨。他終於發現這個生命終點的悲慘事實,絕望的說出:「它真美;它終究還是很美;」然後又說:「我什麼都沒有說;我什麼也沒有留下。我尚未說出我想說的東西。我還有這麼多要說。」

王夫之〈落花詩〉析論

為了解決名馳雋朗評價 的問題,作者張豔 這樣論述:

王夫之研究成果雖已豐碩,詩歌創作研究尚有可待開發的空間。壯年時期創作的〈落花詩〉格外受王氏及後代學者重視,因而具有特殊性、重要性。本文採用以王夫之論王夫之的研究方法,聯繫王氏早期學術論著如《周易外傳》等,在其封閉自足的學術體系內闡發〈落花詩〉的內涵。正文分為五章。第二章為王夫之〈正落花詩〉、〈續落花詩〉、〈廣落花詩〉綜論。在回顧落花書寫傳統後,本章探討〈落花詩〉前三組詩如何藉助連章體,表現複雜多元的思想情感主題,闡發貫穿全卷詩始終的「貞生死以盡人道」理念、「戲墨」說等的豐富意涵。 第三章以脫離、解構落花乃至自我的〈寄詠落花詩〉、〈落花諢體〉及反高潮的〈補落花詩〉為研究對象,揭示王夫之如

何在〈落花詩〉後三組中,將前三組蘊含的對生命意義的思索、探尋,提昇到理想的層次、境界。即便轉折,即便反高潮,前三組使用連章體譜成的千迴百轉、婉轉流動樂章,在後三組中並未斷絕,反而因正變交錯而在整體上更具力度與深度。王夫之〈落花詩〉與落花書寫傳統之間,則存在承繼而又反叛的關係,並因此有所創新。 第四章圍繞屈原「原型」及由其拓展出的安身立命方式的不同類型在〈落花詩〉中的呈現展開。屈原「原型」的「忠愛之性」為王夫之推崇的理想人格特質,〈落花詩〉核心思想「貞生死以盡人道」即具現在此「原型」上。宋玉自屈原「原型」延伸出的「愁」與「義」,也隱含於眾多〈落花詩〉詩句中。此卷詩將庾信及宋遺民與屈原連結,但這

些形象選擇於亡國後生存,開創出不同於屈原的安身立命類型。屈原「原型」及由其拓展的不同類型亦為王氏反照自身的憑據,更彰顯上起戰國末期下迄明末,君子堅持不懈,當「亢」則「亢」,當「息」則「息」的生命態度。 第五章以〈落花詩〉中的儒釋道語典為研究對象,揭示王夫之衝破各家思想流派區隔,不執著於一端的思想取向,並從而與大致自儒者立場撰寫的《周易外傳》形成複雜的對話關係。詩人王夫之創作的〈落花詩〉所表現的儒釋道思想,若合而觀之,為他在艱難處境中尋求超越、解脫的精神憑藉,分而觀之,各家思想側重的傾向則各自不同。王夫之學術以儒家思想為根本,然而〈落花詩〉中大量出現的儒家語典非但沒有弘揚儒家積極入世的精神,反

而呈現天道衰微,中國傳統文化岌岌可危的嚴酷現實,甚至透露出世傾向。為超越險惡處境,獲得身心自由,〈落花詩〉援引大量佛教及道家經典內容,傳達尋求開悟解脫、法喜禪悅、逍遙任化、貞生遠害的心願,與《周易外傳》等早期學術論著中反對佛道「空」、「無」思想的立場不無扞格。〈落花詩〉也體現王夫之實踐內丹學的心得,為窺入道教思想堂奧的〈愚鼓詞〉及《楚辭通釋・遠遊》之先聲。雖然,王氏為宣揚儒家正學之外的「異端」思想心存不安,他將〈落花詩〉錄入《戲墨》之舉因此暗藏自我開脫的意圖。正因為如此,〈落花詩〉雖融匯儒釋道語典,卻因「理」與「情」的糾結而未能貫通各家思想,但又因此而彰顯主體活潑潑生命的無限生機與動勢。 第

六章從七律體式的選擇、章法、平仄安排、押韻四個面向分析〈落花詩〉的形式。前三個面向皆以「非法之法」為基礎,既「破」又「成」,密切配合、呼應〈落花詩〉即立即破,不執一端的內容,並在句、聯層次充分利用七律體式封閉但又開放的章法結構,於流連回顧間推進詩意,從而「成」就連章體七律傳達複雜情感內涵的體式特徵。與此對照,押韻則無特別之處,與王夫之詩論中以古體詩為討論對象,重「韻」甚於重「聲」的趨向恰好相反。 第七章總結、反思緒論中提出,正文各章於多處論述的「聞雅」、「貞生死以盡人道」、「戲墨」等理念的意義,由此思考〈落花詩〉的價值,並前瞻未來可再拓展的論題。

宋詞是一朵情花

為了解決名馳雋朗評價 的問題,作者李會詩 這樣論述:

20位北京大學、浙江大學教授聯合編審 上至皇帝、士人,下至草寇、青樓女子的宋代眾生相,凝結在宋詞的篇章,情花般幽遠傳香。 本書特色: 【由人說史】 詞人軼事說出宋代文化史,李師師串起皇帝、文人與山賊。 【以今帶古】 以熟悉的電影、戲劇及小說等現代語彙帶出詞境,引人入勝。 【從事觀詞】 史學方法讀詞,還原當代文化;對照現代觀念,貼近詞人心境。 詞人入題,由人說史,連綴成一幅清明上河圖、千嬌百媚的宋世萬象。 在宋詞的幽香縷縷中,深味人間悲歡離合的愛憎。 讀《聲聲慢》背後,李清照少女時期的青澀戀愛;看寫盡青樓繁華的柳永,何不求取功名;重溫讓人心碎的「紅酥手,黃滕酒」,

陸游與唐蕙仙棒打鴛鴦的悽美愛情;精忠報國的岳飛,《滿江紅》憤慨與壯闊;金庸小說人物懸念著元好問的《摸魚兒》:「問世間,情是何物?」,詞香留頰之間,細品詞人的生命故事。 在宋朝自由燦爛乃至於漸露腐敗的花園裡,最美的一朵情花莫過於宋詞。她佔盡園中風情,將「小樓昨夜又東風,故國不堪回首月明中」末代帝王之殤與 「義膽包天,忠肝蓋地,四海無人識」江湖草寇的氣魄;「見客人來,襪□金釵溜。和羞走。」士人千金的羞怯與「此去何時見也,襟袖上,空有餘香。」煙花女子之悽婉;亦或「昨夜雨疏風驟,濃睡不消殘酒。試問卷簾人,卻道海棠依舊。」宋代文人之閒漫與「英英妙舞腰肢軟,章台柳,昭陽燕」青樓文化的豔麗;甚至「憑誰問

:廉頗老矣,尚能飯否」復國壯志的愛國熱情及「天不老,情難絕。心似雙絲網,中有千千結」堅定愛情的不朽,都彙聚到詞人們的筆下,凝凍在一首首的詞作中。詞作裡綻開的幽冷香氣,歷經歲寒交替世代傳頌,芳美依舊、回味雋永。 作者簡介 李會詩 喜歡看書,寫毛筆。因仰慕魏晉風骨,沾染了北方粗獷氣息,樂天知命,開朗達觀,遨遊書海,始終堅持並執著相信「人為財死,我為情生」。 《本書編輯委員與顧問名單》 《推薦序》 東吳大學中文系教授 林宜陵宋詞如何成為一朵生命裡的花 (作者自序)花至荼蘼 廟堂與江湖居廟堂之高,不憂民;處江湖之遠,不念君。生在一個黑白顛倒的時代,為君,為官,為盜賊,都是一樣的深情和浪漫。亡國之

嘆如一江春水:李煜隱士出名也風流:林逋不是個好皇帝:宋徽宗淚為蒼生美人流:賀鑄包黑炭,六親不認:包拯那年山寨,草寇亦風情:宋江 宋代女子的現代生活幸運的女人總是相似的,比如有才華、有情趣、有品味、懂得浪漫,會享受生活。不幸的女人卻各有各的不幸,比如家道中落、婚姻不幸,又或生逢亂世。濃睡不消殘酒,宋代的布爾喬亞生活:李清照如今憔悴,風鬟霧鬢:李清照從青樓出走,在塵外謝幕:琴操風塵難沒,俠女本色:嚴蕊煙花深處有香軟的懷抱:李師師斷腸女,妖風流:朱淑真 中國青樓文化的頂點在中國妓女史上,宋朝無論如何都是濃墨重彩的一筆。宋朝的青樓幾乎是「全民總動員」的行業:皇帝、達官顯貴、落拓文人、江湖大盜、市井小民

,都可以在這裡找到自己靈魂的客棧。大雅大俗,盡藏青樓:柳永殊途同歸,生命輕與重:柳永山抹微雲秦學士:秦觀并刀如水,誰未曾年少:周邦彥功名利祿如雲煙糞土:晏幾道 千年不散的唯有愛情上元夜燈火璀璨,汴京城接踵摩肩。轉動的花燈,舞動的銀龍,還有擦身而過的佳人。喧鬧的街市,繁華的夜晚,哪一雙情人可以白手相約,哪一對不過是露水姻緣?不管肯不肯,那些青春年少的愛情狂歡,都深深地扎根在她們的心中。任憑年華老去,唯青春的宴席千年不散……一束梨花壓海棠:張先鳳釵鉤沉,往事如風:陸游愛情是生命的一條曲線:蘇軾醉臥花市,月夜燈如晝:歐陽修記否,那次銘心的回首:辛棄疾一碗湯圓一段情:姜夔 文人的天空「一團和氣,兩句歪

詩,三斤黃酒,四季衣裳。」傳統文化中理想的生活模式,在宋代文人身上得到完美的詮釋。也正因如此,這裡開墾出一片培養真正精神貴族的自由的沃土。我為潭淵獻人生:寇準世事洞明,人情未必練達:朱熹當世不知我,後世當謝我:王安石有情何似無情,水缸相公也風流:司馬光傳統文人的理想生活:晏殊我借一生悟聰明:蘇軾 無望復中原羸弱的宋朝,其實比任何一個時代都需要英雄。只有他們的鐵血和熱情,才能鑄造起一道堅固的長城,抵抗外族的騷擾。然而 ,這似乎又是一個「英雄過剩」的時代。更多的時候人們聽到的都是朝廷的求和聲。軍歌異常響亮,將士摩拳擦掌,恢復中華的跡象卻日漸渺茫……將軍白髮征夫淚:范仲淹仰天長嘯,壯懷激烈:岳飛只恨

堂堂中國空無人:陸游清明浩蕩,肝膽皆冰雪:張孝祥儒冠誤身,英雄無路:辛棄疾一葉扁舟,踽踽獨行:蔣捷天地男兒的軍旅夢:劉克莊山河不在,早生華髮:元好問 詞外談詩幸福就是醉倒在旖旎的春色中一生所求只為「更上層樓」長短各有,相輔相成山河破碎,一塊烙在心底的傷疤 推薦序 宋詞如何成為一朵生命裡的花 南北朝開始小詩已經漸漸演變成可以吟唱的詞,到達唐代詩歌統一的格式已無法滿足文人對於韻文的需求,於是句式長短不一的詞發出了光芒。 南唐五代盛行之後,宋代重文輕武追求經濟繁榮的政策,使得文人著力於生活之美,為「詞」的興盛提供了客觀的條件,詞至宋發揚光大。 晏殊的「無可奈何花落去,似曾相似燕歸來」;

歐陽修的「人生自是有情痴,此恨不關與月」;晏幾道的「舞低楊柳樓心月,歌盡桃花扇底風」;柳永的「此去經年,應是良辰好景虛設,便縱有千種風情,更與何人說」;蘇軾的「十年生死兩茫茫,不思量自難忘。」及至北宋周邦彥、秦觀、賀鑄、李清照等詞學大家。南宋有朱敦儒、陸游、辛棄疾、劉過、姜夔、史達祖、吳文英、周密的詞學成就,都寫出了詞人最美麗與哀傷的生命情感。 《宋詞是是一朵花》一書將宋詞與生活美學結合,以短篇散文方式帶領讀者,飛越亙古時光感受宋代詞人生命中最美的感受,是一本值得細細品味的書。 在描寫〈亡國之歎如一江春水:李煜〉一文中除了介紹其一生之外,更提及李煜對時代美學品評的影響,李煜所倡導的「三

寸金蓮」捆綁了宋代的審美觀,這樣為美麗所要面臨的犧牲,不能擺脫的及至今日仍舊深深影響今日的社會。 在〈包黑炭,六親不認:包拯〉一文中,以生動的文筆帶出了眾人所熟知的包拯,文中記錄包拯不懼權貴的精神,偵破「貍貓換太子」的千古冤案,精彩的呈現在文筆之中,更影響歷代小說的撰寫與戲劇的展演。與〈那年山寨,草寇亦風情:宋江〉一文中引《水滸傳》中宋江所引〈念奴嬌〉詞作「義膽包天,忠肝蓋地,四海無人識。」導引出了千古讀者義憤之情。寫〈我為澶淵獻人生:寇準〉貫穿史實,進一部說明金庸對於歷史事件的共同感動,創作出《天龍八部》中,宋人與契丹人千古的茅盾情感的,引領千萬讀者聯想與感動。 寫周邦彥與李師師「低

聲問:向誰行宿?」的愛情故事,也寫周邦彥於詞學上「婉約」的代表性。「鳳釵鉤沉,往事如風:陸游」感懷陸游與唐琬的淒美愛情故事,也思及〈孔雀東南飛〉中可歌可泣的愛情。作者能旁徵博引成就情感的共通性,牽引讀者的生命中感動。 如同其中「記否,那次銘心的回首:辛棄疾」一文,在夜闌人靜的午夜,一杯淡茶,一盞燈火,細細的閱讀此書,定能感受到千年之間,飄越亙古時光所尋找的情懷,驚喜的感受到「眾裡尋他千百度,驀然回首,那人卻在燈火闌珊處」,心靈的悸動。 東吳大學中國文學系教授 林宜陵 作者序 花至荼靡 這實在是一個自由、開闊、舒適的朝代! 她如山間一縷白雲,如春天一絲晚風,撲面而來卻又翩然而去,令人

心生愛慕又徒增悵惘。這就是宋朝撩撥起的縷縷情絲,讓人欲罷不能。 然而,現代的目光可以穿越時空,歷史的經驗卻無法重裝。宋朝的文化是中國最為燦爛的碩果,但也因 為熟得太透,而已經開始散發出腐爛的氣息。宋朝是中國歷史上最為自由的朝代,而文人的自由,也培育了優質文化的佳釀。然而也是因為太過自由,而顯得淩亂、散漫,每每勵精圖治的最後都是人去朝空。 如果非要為宋朝的歷史尋找一個可以匹配的標本,應該就是曾卓的那首詩,「一棵懸崖邊的樹」。她被歷史的風吹到懸崖邊,因為崖邊的晚照、晴空、如茵的綠草,奔流的小溪而變得綠冠成蔭。也因為這種滋養,宋朝的大樹生長得越來越豐盈。可惜枝繁葉茂的時候,它也負著危險。她總

像是即將要展翅飛翔,又像是會傾跌進深谷裡一樣。「物極必反」,大概就是這個道理。能夠明辨這一層,便會對宋朝的風華有了不同的理解。 這是一個自由但也任性,開闊但也禁錮,舒適但也離亂的朝代。盛與衰在此交融,高雅與低俗在這裡磕碰,塵世的慾想與來世的幻想在這裡糾結。 只有美醜並立、雅俗同分的時代,才能夠看到如此的妖嬈。猶如「絕情谷」的情花,因太過鮮豔、絢爛,所以含著深深的劇毒。很多人都中了宋朝的「毒」,受了歷史的蠱惑,受了前人豔羨評論的指引。而宋朝與生俱來的希望是平安,她只願意在絕情谷底被世俗深深地遺忘,然後體味自己的綻放與凋零。 在宋朝的花園裡,凝霜含露,最美的一朵情花莫過於宋詞。她佔盡園

中風情,將塵世的浮名、仕途的追逐、江湖的殺氣、女子的嬌豔、愛情的甜美,都彙集在詞人們的筆下,凝結在一首首的詞作中。沒有人能夠給宋代的飄忽找到合適的注腳,如果非要選擇一個具體的意象,那麼恐怕也只有宋詞了。在宋詞中體會其千嬌百媚的世間萬象,也在縷縷宋詞的芳香中,深味人間悲歡離合的愛憎。 宋詞裡有數不清的繁榮。當年的汴京城車水馬龍、川流不息。勾欄瓦肆裡的說唱藝術,青樓女子倚門回首的嬌媚,集市上的叫賣聲、吆喝聲、說笑聲此起彼落,連綿成一幅清明上河圖。 宋詞裡遊走著各行業的精英。寇准、包公、水滸英雄的故事,連同人們的記憶與想像一起被保存下來,塵封在歷史的祠堂,活躍在21世紀的銀幕。琴操、嚴蕊、李

師師們香豔的往事,隨著青樓娛樂業的鼎盛,氣韻悠揚。 宋詞裡有沙場的英雄。岳飛的怒髮衝冠,辛棄疾的金戈鐵馬,陸游的王師北定,文天祥的丹心汗青,楊家將與楊門女將。連年的征戰造就了時代的英雄,殺敵報國、馳騁疆場,為一朝安逸撐起了和平的天空。 宋詞裡更有閒雅的情致。文士們入則為官,體會紅塵的樂趣;出則為仙,品味玄妙與高遠。廟堂上威風凜凜,大不了退守田園。詩詞歌賦,花前月下,任誰也無法否認:這是一段最會「談情說愛」的時光。 宋詞像一部神奇的魔法書,輕輕翻開,所有的繁華、璀璨紛至遝先賢,甚至包括外國研究員,都得出共識:願意用同樣的生命來交換那時流年。 有的人願意把宋詞比為玉蘭,說她清幽、高

雅、不染凡塵;有的人喜歡把宋詞喻為橄欖,初嚼生澀但回味雋永。然而,更多的時候,宋詞確是一朵情花。 她以絕色英姿深深地吸引人們,讓喜歡閱讀並欣賞她的人,全部中了宋詞的「毒」。但即便如此,卻有那麼多人前仆後繼地走在約會宋詞的路上。可見,唯有「情」字能讓世間人肝腸寸斷,卻始終執著追求。 亡國之嘆如一江春水:李煜南唐,在綿遠悠長的中國歷史上實在算不得甚麼。既沒有秦、隋短命卻亂世統一的功績,也沒有漢唐盛世的繁華命。 一段「四十年來家國,三千里地山河」的短暫存在,實在是千年歲月中的曇花一現。可是,區區幾十年的光陰,她卻為中國文學史貢獻了三顆明珠:李璟、李煜、馮延巳。他們秀美精緻的詞風,已經有了宋詞的

影子。而在這三顆明珠中, 最為璀璨的當屬後主李煜了。嚴格意義上講,李煜應該算做南唐人。可他的確曾經在宋朝生活過,承蒙皇恩浩蕩,被做了幾年宋朝的「侯爺」。所以後人每每提及宋詞,必會從他開始說起。「開談不說紅樓夢,讀盡詩書皆枉然」,好像說宋詞不談李煜,也似乎有些不合「學術規範」。後主在天有靈,不知是否願意依然和宋朝糾結在一起。「違命侯」這三個字到底是殊榮還是羞辱呢?有人說「好死不如賴活」,然而這個尷尬得有些卑賤的官職,好像並沒有為李煜帶來生的尊嚴。倒是人間的悲歡離合、春秋苦度,深深地扎疼了他的心。林花謝了春紅,太匆匆,無奈朝來寒雨晚來風。胭脂淚,留人醉,幾時重?自是人生長恨水長東。花開花謝,時光匆

匆,人世間最無常的就是自然的更迭,恰如晨起的寒雨夜晚的冷風。在苦雨淒風的歲月中,不禁想到了分別時的場景。人生的哀痛莫過於「生離死別」,嬌妻的淚水點點滴落,可惜連這樣傷感的時光都不知幾時還能再有?人生的遺憾猶如東流之水長綿不休。這首《相見歡》, 初讀字字寫景,細品卻句句言情;正所謂「一切景語皆情語」。 歲月匆匆,不僅有紅花凋落,也有國破山河碎的悲涼。「朝來寒雨晚來風」簡簡單單的七個字,既寫出了晨昏的景致,也寫出了處境的淒苦。李煜被軟禁期間,雖然名為侯,實則與外界幾乎隔絕,恐怕除了自然的風雨,真的再也沒有甚麼來客了。終於,有一天舊臣徐鉉來探望。李煜拉著徐鉉的手悲切地哭了起來,感慨當初聽信讒言錯殺忠

臣,撫今追昔,悔恨難平。不料,徐鉉是宋太宗派來的「眼線」。貳臣終究是貳臣,被宋太宗一逼問,嚇得甚麼都說了,當然吞吞吐吐透露出的還有李煜對近況的哭訴。正所謂「一山難容二虎」,雖然李煜已經「虎落平陽」,但是他還懷念自己稱王稱霸的生活,這是宋太宗所無法忍受的。很快,李煜四十二歲的生日到了。這個浪漫的皇帝恰恰生於中國最為浪漫的七夕。明月當空,故國不堪回首。後主的文人情思在這夜色和月色中被深深地喚起,「雕欄玉砌應猶在,只是朱顏改。問君能有幾多愁,恰似一江春水向東流」。推杯換盞之際,竟然忘了寄人籬下需低頭的道理,酒入愁腸,一時興起。國仇家恨噴薄而出。一首虞美人,成就了李煜個人詞史上的輝煌,也葬送了他寶貴的

生命。宋太宗被「小樓昨夜又東風」激怒,賜下毒酒一杯。相傳毒酒為中藥馬錢子,服後全身抽搐,頭腳蜷縮,狀極痛苦。李煜死後被追為吳王,愛妻小周后悲痛欲絕,不久也隨之而死。美人香銷玉殞隨愛仙逝,空留一段《虞美人》孤獨遺世千古傳唱。李煜死後人們演繹出不同的版本。有人說是因為宋太宗自以為也會寫兩句「歪詩」,但無論如何也寫不過李煜,一生氣把他毒死了,有點「文人相輕」的意思。也有的人說,宋太宗看上了他漂亮的媳婦小周后,花轎抬走,旬日才返;後來嫌李煜礙事,索性就宰了他,以絕小周后的情思。無論如何,李煜被毒死了,追隨著先他而亡的國家,一併煙消雲散了。留下綿綿的詞風和冤死的孤魂。李煜是一個典型被歷史「玩弄」的人。本

來無心當皇帝,身為中主(李璟)六子,帝位無論如何也輪他不著。結果歷史開了一個莫大的玩笑,他的叔叔哥哥們,一個個全都死光了,偌大的場子就剩下他獨自來撐。李煜不是寶玉,開心的時候可以躲在暖紗櫥裡吃姐妹們嘴上的胭脂,不開心了,頭髮剃光光,跑去當和尚玩。畢竟,王府的公子哥兒和帝王的子孫總是有所差別的。李煜沒處躲,只好硬著頭皮當了這個皇帝。假如落在手裡的是一個盛世王朝,估計李煜也會勵精圖治,說不定可以成就一番事業。可惜,南唐到了他的手裡,氣數已盡。加上李煜主觀上也沒甚麼稱帝的精神準備,所以很快就被初起的北宋給滅了。末代皇帝的歷史抉擇通常都別有意味,自殺和投降都沒有甚麼好結果。正所謂「勝者王侯敗者寇」,作

為一個國家的代言人,歷史可以解散,但人生卻不能。所以,李煜終於還是決定活下來,哪怕沒有尊嚴,他也希望可以苟延殘喘地活下去。縱觀李煜的一生,半是詞人,半是帝王。為詞,他香艷旖旎;為王,也多如此。這和趙氏兄弟截然不同,趙氏兄弟首先是帝王,其次才是文人(不管是真文人還是裝文人)。文治武功、文臣武將,雖然可以並立而稱,但重心上還是有所不同。政治家首先想到的是韜光養晦、運籌帷幄;而文人,清茶烈酒、風花雪月,最在乎的是才情;這便是文武之道的不同。李煜文質彬彬,本無登基妄想,也無一統山河的野心;只希望偏安一隅,有立錐之地可以吟詩作畫。但是,文人的夢想多半很難實現,何況他畢竟是一個皇帝。然而,人算終究不如天算

。宋太宗雖然毒死了李煜,但李煜所倡導的三寸金蓮,卻猶如歷史巨大的包腳布,牢牢地捆綁了宋朝的審美。宋朝理學對女人的迫害和禁錮,彷彿中了咒語,由腳到頭不斷蔓延,牢牢地裹住了人們的思想。毫無疑問,宋朝重文輕武,文人們都過得十分瀟灑;有的官至宰相,直接影響政治的走向;有的匹馬戎裝,馳騁沙場守土固疆。假如李煜不是一個皇帝,而只是宋代一個普通的文人,或許他會活得非常愜意:郎情妾意,提筆成文,拈花醉酒,一幅人生寫意。但是轉念一想,假如他一生都不過是浪蕩才子,輾轉於軟香溫玉之中,恐怕詞作就會是另外一副模樣了。李煜實在沒有柳永「淡掃蛾眉」的福氣,估計也不願意體會「天上人間」的巨大反差,「詞帝」的稱呼恐怕也未見得

心裡受用。但無論如何,「國家不幸詩家興」的論斷在他身上得到了充分的印證。李煜走後,世間留下了他的詞作。人們記不得他當皇帝時候的詞,卻感慨他階下囚生活的無盡心酸,「夢裡不知身是客,一晌貪歡。獨自莫憑欄,無限江山,別時容易見時難。」字字看來皆是血,今非昔比痛斷腸。所以王國維評價說,「後主之詞,真所謂以血書者也。」李煜的謝幕和趙宋的華麗登場,都是歷史的巧妙安排。李煜雖死,但綿綿詞風卻在宋代詞壇依然綻放,他的清麗、灑脫、落寞和深情,都在後世詞人的血脈裡不斷延展,並內化為一種超拔、俊秀的力量,繼而溫婉、狂放。

智永書學與佛學之實踐-以《真草千字文》為例

為了解決名馳雋朗評價 的問題,作者李坤錫 這樣論述:

本文以《智永書學與佛學之實踐-以《真草千字文》為例》為題,旨在呈現智永書藝之中書學與佛學的內涵。除了緒論與結論之外,本文以〈智永與其《真草千字文》在書史上的評價與影響〉、〈真、草書淵源與其它書體的關係〉、〈智永相關書學實踐之探討〉、〈智永相關佛學實踐之探討〉……共四章作為主要架構。第二章主要在論述智永與其《真草千字文》在書史上的評價與影響,包括《真草千字文》版本的討論,是否智永寫《真草千字文》如同後來的禪宗在樹立傳承的「衣缽」?對佛教的抄經事業有何幫助?由於智永的《真草千字文》是由二種書體:楷書(真書)與今草所組成,因此第三章介紹此二種書體的簡介、淵源,以與其他書體──特別是行書之間的關係。

在第四章,闡述智永身在老、莊、《易經》之三玄為主流的魏晉南北朝,其腦海中的書學有可能亦深受玄學所影響。然而有王氏子孫、書法家和佛教僧人……三重身份的他,可能在表現書法藝術之時帶有某些宗教哲思,尤其魏晉自兩漢以來不斷探討一些二元對立與融合之思想,引申至書學,例如:法與意、形與神之間的互動,是否在智永筆下也產生激盪?何況智永長期不被史料或學界所重視的僧人身份。在舶來品的大乘佛教傳入中國之後,逐步融入中國人的血液中,像是《般若經》傳達的「性空」與《法華經》傳達的「唯心」,包括「禪」與「退筆塚」的關係、大乘菩薩行與《維摩詰經》和「鐵門限」……等佛學之間的關連,皆在第五章論述。