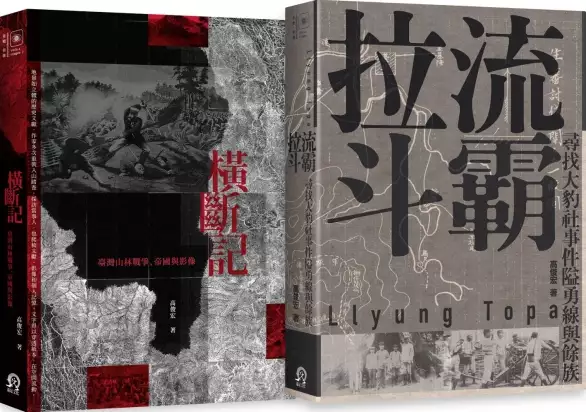

哈 盆 古道 一天的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李娟寫的 羊道:春牧場(2021全新修訂版) 和高俊宏的 臺灣山林戰爭(2冊套書):橫斷記+拉流斗霸都 可以從中找到所需的評價。

另外網站一萬天不休跑: 地才跑步教練黃崇華與他的31年跑界風雲也說明:RADIJS Oekrane 9 荷蘭 IAU 世界盃一百公里錦標賽前一天開幕儀式中, ... 年 The North Face 國際越野挑戰賽-哈盆古道探路 三重箭歇團團練 БТЯAJ09 Columbia С Ruth Croft.

這兩本書分別來自東美出版事業有限公司 和遠足文化所出版 。

國立東華大學 中國語文學系 浦忠成所指導 朱明珍的 大臺北都會區泰雅族口傳文學及習俗禁忌研究 (2015),提出哈 盆 古道 一天關鍵因素是什麼,來自於大臺北 、口傳文學、習俗禁忌、泰雅族。

最後網站[第07期實踐筆記] 老哈盆部落遷村異地始末考察與歸還保留地的 ...則補充:這些研究提醒我們,地籍資料或許能為老哈盆部落遷村異地案例中關於土地流向的問題 ... 了上帝,所以才被上帝所遺棄」,這是指「四十一個不願勞動,但是一天到晚幻想吃 ...

羊道:春牧場(2021全新修訂版)

為了解決哈 盆 古道 一天 的問題,作者李娟 這樣論述:

這片空曠無物的荒野本身就充滿了安全感 生存在這裡的牧人都有著明亮的眼睛和從容的心 暢銷作家李娟雋永清靈的游牧紀事 《羊道》三部曲首部作品,在春天啟程的逐水草而居生活 暢銷作家李娟最膾炙人口的《羊道》三部曲──《春牧場》、《前山夏牧場》、《深山夏牧場》──首部作品,記錄李娟與哈薩克牧民共同生活,踏上牧羊古道的真實紀事。 哈薩克牧民是世界上最後一支純正的游牧民族,他們騎在馬背上,領著駝隊,趕著羊群,沿著世代傳承的古道,逐水草而居,度過大自然與人生的四季。 李娟隨同哈薩克族的扎克拜媽媽一家,展開游牧生活,歷經寒暑,遷徙流轉於戈壁沙漠與阿爾泰山區,深刻體會這支古老民族面對大自然

殘酷考驗所展現的恬淡堅韌。 在羊道上,世界很大,時間很長,而人很渺小。 「在這條漫長寂靜的南來北往之路上,能有多少真正的水草豐美之地呢?更多的是冬天,更多的是荒漠,更多的是忍耐和堅持。但是,大家仍然要充滿希望地一次次啟程,仍然要恭敬地遵循自然的安排,微弱地,馴服地,穿梭在這片大地上。」--李娟 各界好評推薦 作家王盛弘、陳栢青,東華大學教授黃宗潔 真摯推薦 閱讀李娟,因此宛如跟著她進行一趟遷移的旅程,她以文字融雪,融出一條讓人、馬、駱駝、貓狗、牛羊、雞鴨、雪兔都可通行其上的小徑,若我們願意跟隨他們的腳步,走過無盡的荒涼和寒冷之後,或許也會看見,春天就在20公分之外

。──黃宗潔 李娟的散文有一種樂觀豁達的遊牧精神。她的文字獨具性靈,透明而慧詰,邊疆生活在她筆下充滿跳盪的生機和詩意。──魯迅文學獎授獎詞 她的文字一看就能認得出來。她的文字世界裡,世界很大,時間很長,人變得很小。人是偶然出現的東西。那裡的世界很寂寞,人會無端製造出喧嘩。——王安憶 李娟寫這些,就像林風眠評蘇東坡的話:「不是想表現自己,超過別人,而只是自己的喜歡隨意而至。」通篇的白描非常真實,但她並不是簡單地描摹自然,這樣的真實裡飽含詩的精神。——柴靜 李娟的文字,是一種很直白的文字,並不喜歡用太多很華美的一些詞語,去描繪事件的那種文字……讓我覺得驚為天人。——梁文道

哈 盆 古道 一天進入發燒排行的影片

這次 Cynthia 跟 Celine 去新北烏來的哈盆古道,雖然本來就知道這裡林態很豐富,又有清澈溪水,但實際到了現場還是驚呼連連! 沒想到從台北市區開車一個半小時就能走在這種超像亞馬遜森林的地方,還有無人又溪水超清澈的野溪秘境!

🚗 和運租車 iRent 優惠碼,現在免費提供給新會員辣粉一小時喔!► 「iRentXSpice2003」

哈盆古道 GPX 載點 : https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=33383

(影片最後面有教大家下載後怎麼使用哦!)

🌶️ 想預訂 Spice 推薦的住宿,快到我們的網站預訂!!! ► https://spice.travel

👉訂閱 Spice : https://www.youtube.com/SpiceTravel?sub_confirmation=1

👉下載 Spice app (iOS) : https://itunes.apple.com/app/id1417092783

👉下載 Spice app (Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=io.spiceup

------------------

追蹤我們 -

Instagram ► https://www.instagram.com/spicetaiwan

Facebook ► https://www.facebook.com/spicetw

Spice 旅遊攻略 ► https://spice.travel/guidebook

Spice VR頻道 ► https://www.youtube.com/SpiceVR

------------------

音樂來源 - Musicbed SyncID:

MB015WN3HBRRPAI

大臺北都會區泰雅族口傳文學及習俗禁忌研究

為了解決哈 盆 古道 一天 的問題,作者朱明珍 這樣論述:

没有文字以茲記錄自己文化的民族,當文化實踐場域消失後,民族文化的保存,成了一件極為不易的難事,這也是臺灣原住民各族在時代轉變中所經歷和面對的困境。臺灣原住民族遷徙離開原鄉來到都會區,族人在生活場域的變遷下,傳統文化的保存與否,是值得關注的議題。因此,本論文以泰雅族口傳文學與民俗傳統為觀察面向,探討都會區原住民族口傳文學的保留狀態,以及其變貌狀態。本論文研究結果發現,因現實生活環境的改變,傳統文化失去傳承的場域與對象,遷徙至都會區的族人因遠離原鄉,對於族群產生陌生化的疏離,因而造成都會區和原鄉在文化傳播的集聚力量上,產生更大的差異。這些差異的主因之一,來自原鄉和都會區的空間差異及外來的文化等影

響,使傳統族人的集聚模式不再,傳承上出現了斷裂與變貌,包括與都會區甚為接近的烏來原鄉都難以跳脫變化的命運。烏來區和大臺北其他地區,口傳文學或傳統習俗的差異,在於它特殊的地理環境所賦予的觀光文化功能,因此烏來在大臺北地區泰雅族的考察上形成了一個特殊的案例。觀光化的加入,使部分族人在未傳承傳統口傳故事的背景下,基督教故事成為講述的主要內容。部分存有泰雅族口傳記憶的族人,則因基督教的影響因素,許多傳統故事產生了變貌。觀察都會區與原鄉的口傳內容,雖然原鄉族人可以分享的故事,在都會區裡仍然部分流傳,但整體而言情節內容就不那麼豐富,呈現了簡化、變異或甚至消失的情形。現代原住民日常生活中所接觸的事物,包括基

督教文明、漢族故事、電視媒體等等,都成了口傳文學產生變異或消失的影響因子,也是當前大都會區泰雅族口頭傳統的傳播現象與原鄉間所存有的差異現象。藉本研究,除瞭解都會區泰雅族現存的口頭傳播現象外,也提供思考如何使都會區原住民族在環境的變遷下,得以將口傳文學或習俗做更好的保存,以發揮「保存原住民族文化、習俗」的可能性,讓原住民族文化也能在都會場域中傳遞深耕。

臺灣山林戰爭(2冊套書):橫斷記+拉流斗霸

為了解決哈 盆 古道 一天 的問題,作者高俊宏 這樣論述:

《橫斷記:臺灣山林戰爭、帝國與影像》 「臺灣許多山川溪流的現況,無疑就是一部多重殖民的歷史。」 地景如立體的歷史文獻,作家多次重裝入山踏查, 採訪當事人也爬梳文獻、影像和個人記憶, 文字得以穿透紙本,在空間流動。 藝術家高俊宏是行動者、運動者。從2007年開始在廢墟創作,2011年踏入重現廢墟之旅,2014年《廢墟影像晶體計畫:十個場景》,2015年完成「群島藝術三面鏡」套書《小說》、《諸眾》、《陀螺》,他繼續行動,帶著一把草刀與一只背包,走進臺灣山林,踏入難以企及的政治地理,2017年完成記錄「臺灣山林戰爭、帝國與影像」的《橫斷記》。 《橫斷記》書

名取自日本總督府官員寫於1914年日軍征討臺灣東部原住民的《臺灣中央山脈橫斷記》,該著作以影像寫真記錄這場「太魯閣戰役」,日本帝國如何「收服」原住民,同時也呈現當時的山林場景及山地部落的樣貌。因此,本書書名帶有對帝國主義的反諷與自我警惕之意,也是作者在書中的行動──橫越「大豹」、「眠腦」、「龜崙」、「大雪」臺灣四個山區的一段段旅程,本書即以此四個區域分為四個篇章: 【大豹】新店三峽的大豹溪流域,過去曾是泰雅族大豹社聚居地,在理蕃政策下,日本藉由「隘勇線」與現代化的戰爭技術,切割、殲滅山林裡的大豹社、隨後引進「三井合名會社」進行標準的資本主義式經營。事件過後,大豹社遺族遭受與「霧社事件」

後的賽德克族一樣的命運。 【眠腦】宜蘭眠腦山區(舊太平山)原是以凶悍著稱的泰雅溪頭群的傳統領域,日本透過埤亞南越嶺警備道的開通,征服了難纏的馬諾源社(Manauyan)。1917年,日本總督府營林所開始在加羅山到神代山砍伐檜木,進而建立起龐大的山林聚落與森林鐵路運輸系統。 【龜崙】新北市樹林區旁古稱「龜崙嶺」(今大棟山、大同山)的山區,一張〈橫坑仔庄附近之戰鬥圖〉帶出一場1895年日本攻臺期間的山林戰爭,也埋藏著白色恐怖受難者王清在山區躲藏四年、最後遭捕殺的悲傷往事。 【大雪】東勢大雪山林場與韓戰不但有著間接關連,也是美援時期臺灣第一個「美式」林場,作者父親的檳榔園就在

大雪山腳下。 茶場、礦場遺址、廢棄林場、被遺忘的神社、戰爭回音猶存的山陵……一次次的重訪、踏查,林中路上他發現:無論在日本帝國主義或國民黨戒嚴體制的框架下,山林宛如永恆的「次殖民地」――國家霸權式的山林開發,橫亙於臺灣一座座森林裡。破碎的山野、砍伐殆盡的原始林,如何能重建人與土地最初的互動?作者既懷疑又充滿期許。至少在那地圖的空白交界處、杳無人跡的原始森林中,仍有許多時空,閃現著純然詩意與充滿悲憫的「天使時間」――山是有靈的,土地是有生命的,在傷痕累累的斷裂處,有著重生與新生的生機。 本書試圖融入考古學和考現學,以作者的入山踏查為骨幹,疊加上口述回憶、文獻檔案、遺跡事證、影像紀

錄與個人感受,層層縷述臺灣山林間被遺忘的戰爭、原住民失落的家園、政治受難者無人聞問的傷痕;同時對照日本寫真帖與歷史照片,在影像的家國敘事與個人敘事間,提出多元的辯證可能;不僅止於調查研究,也是散文式的山林記憶之書,帶給讀者多樣化的閱讀觀點。 《拉流斗霸:尋找大豹社事件隘勇線與餘族》 五年超過兩百次搜尋隘勇線的過程中, 他帶著筆記本、GPS、捲尺、攝影機、電池、GoPro, 在山裡從事由線到人、由山到部落的實地踏查。 藝術家高俊宏是行動者、運動者。從2007年開始在廢墟創作,2011年踏入重現廢墟之旅,2014年建構《廢墟影像晶體計畫:十個場景》,2015年完成「

群島藝術三面鏡」套書《小說》、《諸眾》、《陀螺》;他繼續行動,帶著一把草刀與一只背包,走進臺灣山林,踏入難以企及的政治地理,2017年完成記錄「臺灣山林戰爭、帝國與影像」的《橫斷記》,2020年完成追尋大豹社事件隘勇線與餘族的《拉流斗霸》。 「拉流斗霸」(Llyung Topa)是大豹溪流域的泰雅語音,有「大豹共同體」的深刻意涵。這本書記載了一個看似毫無邏輯、卻意外發生了強烈關聯的行動過程:由「線」找「人」。第一部〈前線〉,記載了2016年到2020年之間,他探索北臺灣大豹社事件相關的隘勇線遺址的過程;第二部〈後裔〉,則是關於尋找百年前已「滅亡」的大豹社後裔之路。 新店三峽的大

豹溪流域,過去曾經是泰雅族大豹社的聚居地,在理蕃政策下,日本統治者藉由「隘勇線」與現代化的戰爭技術,切割、殲滅山林裡的大豹社,隨後引進「三井合名會社」進行標準的資本主義式經營。事件過後,大豹社遺族遭受與「霧社事件」後賽德克族一樣的命運。 在清領時期,「隘勇線」一般稱為土牛、土溝、紅線、牛欄……,是一種相對靜態、模糊的「漢番」交界線。到了日治時期,1900至1907年間,日本統治者透過隘勇線逐步推進,摧毀了原居於新北市三峽區大豹溪流域的泰雅族大豹社。在1906年伊能嘉矩的《理蕃誌稿》〈桃園廳大豹社方面隘勇線前進〉一文中,以「滅亡」二字記載了其結局。與大豹社事件相關的隘勇線,主要分布於今天

新北市三峽區的大豹溪流域,一直到新店、烏來,乃至桃園復興區及宜蘭大同鄉的山上,包括三角湧隘勇線(1900)、獅子頭山隘勇線(1903)、雞罩山(崙尾寮)隘勇線、加九嶺隘勇線(1904)、白石按山隘勇線、屈尺叭哩沙隘勇線(1905)、大豹方面隘勇線(1906)、插天山隘勇線(1907)等,總長超過一百公里,由隘路、隘寮、壕溝、木柵、掩堡、地雷、電氣網(高壓電網)、醫療所、酒保(福利社)、通訊設施組成,猶如臺灣山裡的萬里長城。 從2016年到2020年,五年來高俊宏在山裡從事隘勇線的實地踏查,在超過兩百次上山搜尋的過程中,他展開由線到人,由山到部落的尋找過程。探勘期間總是帶著筆記本、GPS

與捲尺上山,也經常帶著攝影機、電池與GoPro:以GPS定位,以拍照、攝影和手繪的方式記錄。為求詳盡,每條隘勇線都經過多次探勘,例如三峽的白石按山(鹿窟尖、白雞山系)就進行了十多次搜山。回到平地後,他再帶著「客觀的」資訊及對山林遺址的印象,探訪附近的耆老,並對照相關的歷史圖資、文獻,進一步的比對。每條隘勇線都花費兩、三年的時間,並不斷往返、慢慢思索、反覆驗證。除了踏查「隘勇線」,他也對大豹社遺族進行多次口述訪談,以影像記錄,並著手書寫與思索創作。 本書特色 ◎作者曾以套書「群島藝術三面鏡」獲2016年文化部金鼎獎非文學類最佳圖書及年度最佳圖書雙料獎項。繼而發展《橫斷記》和《拉流斗霸

》的書寫計畫,以數年山林踏查經驗為基礎,搭配豐富的歷史圖檔與影像作為對照。 ◎罕見、兼具職業創作和寫作及業餘登山者的雙重經驗,作者因長期登山踏查、行走於荒煙棄路而發現的相關遺跡、事證與個人感受和經驗,逐漸形成另一種身體踏查,並逐步到達被遺忘的政治地理。 ◎在多年踏查期間,作者帶著筆記本、GPS與捲尺、攝影機、電池與GoPro,以GPS定位,以拍照、攝影和手繪的方式記錄。 ◎本書採跨領域的研究方法,除了史觀式的大歷史敘事或條列式的事件比對,也融入「路上考現學」(modernologio)的觀點,增加多元辯證的可能性。 ◎本書不僅止於調查研究,也是自然寫作和報導文學

,帶給讀者多樣化的閱讀觀點。 名人推薦 《橫斷記:臺灣山林戰爭、帝國與影像》 吳密察(國史館館長) 林志明(臺北教育大學藝術與造形設計學系教授) 徐世榮(政大地政系教授,惜根台灣協會理事長) 翁佳音(中研院臺灣史研究所副研究員) 涂豐恩(「故事:寫給所有人的歷史」創辦人) 凌宗魁(國立臺灣博物館規畫師) 許雪姬(中研院臺灣史研究所所長) 馮建三(523山友、政大新聞系教授) 黃舒楣(臺大建築與城鄉研究所助理教授) 黃惠君(獨立策展人、台灣傷痕歷史研究者) 詹偉雄(文化評論人) 劉克襄(作家、中央通訊社董事長) 《拉流斗霸:

尋找大豹社事件隘勇線與餘族》 哈勇.酉狩(楊米豐,霞雲里里長) 范欽慧(台灣聲景協會擔任理事長、國立教育廣播電台「自然筆記」製作主持人、國立臺北藝術大學兼任講師) 高金素梅(原住民族立法委員) 雅幼.依馬信(黃秀珠,大豹群後裔、新北市部落大學編織課程講師) 許毓良(輔仁大學歷史學系副教授、《光緒十四年(1888)臺灣內山番社地輿全圖所見的新北山區:一段清末開山撫番的歷史追尋》作者) 傅琪貽(國立政治大學民族系兼任教授、臺灣日本綜合研究所研究員) 蔡佩桂(國立高雄師範大學跨領域藝術研究所副教授兼所長) 顧玉玲(國立臺北藝術大學人文學院助理教授,北捷潛水夫症工人

戰友團召集人) 鐵木.諾幹(林日龍,桃園市原民局局長、大豹群後裔) (依姓氏筆劃排列) 好評推薦 《橫斷記:臺灣山林戰爭、帝國與影像》 清光緒年「開山撫番」之後,一個多世紀以來,台灣山區的原住民被迫必須面對來自外來者的各項挑戰,但是卻沒有主體的地位來梳理與詮釋自己所遭遇的境遇。高俊宏這本書結合了田野踏查、口述採訪、文獻.影像紀錄,而且以主客不斷游移易位的方式,敘述了台灣北部四個原住民地區與外來者遭逢的歷史。──吳密察(國史館館長) 做為一個走在歷史道路上的工作者,我最不喜歡看不能很快得到答案、加油添醋的報導文學。但這本書具有考古學和考現學的味道,在文獻、

圖像的襯托下,現出他要讓讀者心甘情願掉下去他所佈置的山林戰場,讀者不僅是觀察者,也可能將是個體驗者。我掉進去了,雖然我知道山林戰爭並沒有結束的一天。感謝作者幫我們踏查了大豹、眠腦、龜崙、大雪(山),更感謝的是他找到了「王清」這個悲劇人物,並踏查了他生前藏身之地,對白恐的研究,一個受難者的身影都不能放過。──許雪姬(中研院臺灣史研究所所長) 本書是用血淚堆砌起來的慘痛歷史經驗,作者藉由辛苦的踏查與空間測量、史料的考證耙梳、自身生活經驗、及許多影片圖像,主張不論是日本帝國主義或是國民黨戒嚴威權體制,為了進行資本積累或是實現恐怖統治,皆不惜犧牲山區原住民族或社會弱勢,侵奪他們所擁有的生存資源

。在國家的槍砲及武力脅迫底下,山區原住民族部落與人民因此被壓迫、殺害、甚且被滅族,他們原本賴以為生的土地與山林原野也皆被無情的搜刮與掠奪。這是一本非常優質的書籍,可以豐富我們的歷史視野,也讓我們反思國家暴力對於土地與人民所帶來的傷害。──徐世榮(政大地政系教授,惜根台灣協會理事長) 先來與後到,原民與漢人、原民與日人,台人與日人。作者進入山林,長期走動與駐足,凝視現場,通過清明的心、洗鍊的文字,影像不因知識化而意義薄弱,因有殖民與帝國記憶的貫穿。本書好看,值得捧讀品味;前輩楊南郡之後,作者書寫的台灣山岳、人與歷史,再次引人入勝。──馮建三(523山友、政大新聞系教授) 一位曾以

身體體驗為創作核心的藝術家的書寫,很難得地獲得金鼎獎的獎勵;這次他以橫斷記為題再度出發,每一個章節都是實地踏查及檔案發掘的成果。──林志明(臺北教育大學藝術與造形設計學系教授) 作者以最緩慢方式,一步一步地在舊地圖和山野之間來回,去挖掘那些被時代刻意中斷或切割的,乃至於難以到達的政治地理。──黃舒楣(臺大建築與城鄉研究所助理教授) 在山林地圖的空白處,有汩汩的血流動著。多重殖民的橫斷線背後,是未被書寫的反抗。記憶與空間紋理,在無轉型正義的政治治理下消失、荒蕪、異變、死亡,我們成了沒有故事的人。而高俊宏的山林踏查,何嘗不是走出一條轉型正義之路,其對死亡無可救藥的追索,正是故事開始

的地方……於是歷史不再遙遠於他方,而是結晶、內在於自身。──黃惠君(獨立策展人、台灣傷痕歷史研究者) 博物館如今做為展示典藏文物、肩負教育重任的機構,在成立之初的帝國主義時代,正是政權宣揚文明優越與資源支配能力的現代性展示場所。今日我們不能停止反省這段歷史,也不要忘記當年支持博物館充實館藏的殖產經濟體系,仍在這座島嶼留下產區、工廠、倉庫乃至抵抗遺跡所構成的豐厚系統性文化資產群。透過本書看見帝國、理解殖民,重新檢視臺灣擁有怎樣的文化資產,認識政府尚未完全履行承諾的原住民傳統領域劃設意義,思索島上人民何以至此及何去何從。──凌宗魁(國立臺灣博物館規畫師) 《橫斷記》是一本思考者的山

林探查紀錄,也是對臺灣歷史的深刻反省。──涂豐恩(「故事:寫給所有人的歷史」創辦人) 《拉流斗霸:尋找大豹社事件隘勇線與餘族》 泰雅族人無法想像存在著這種辛苦,從零開始、細心調查泰雅遺址,以文字及實際行動,一歩一腳印地走訪泰雅長輩,雖然長輩們都沒有機會讀書,但都有豐富的口述與記憶,是珍貴的瑰寶。山林的生活非常單純,部落的生活也非常簡單,甚至與外界隔離,身為泰雅族人,非常感謝俊宏教授及所有的工作人員。──雅幼.依馬信(黃秀珠,大豹群後裔、新北市部落大學編織課程講師) 俊宏是一位對原住民歷史用力很深的學者,他不僅蒐集口述、比對史料、繪製地圖,還實地勘查、仔細丈量、拍攝影像,

並清理道路。俊宏想做的顯然不僅止於歷史考證,我想他還希望透過歷史現場的巡禮,重建人們對原住民族抵抗歷史的敬意。這必須是對原住民族歷史深懷熱情的人,才能辦到。──高金素梅(原住民族立法委員) 隘勇線對俊宏來說,有著神奇的召喚。它被隱沒在荒煙蔓草間,因為俊宏多年的努力,那條在世代中被拉扯的軸線,可以從昔日的壓迫隔離到一個重新連結的線索。我知道俊宏是帶著使命的,記得有一次訪問俊宏關於大豹社的故事,半小時的錄音,居然被存成了十七個小時的檔案,更怪的是,那檔案什麼聲音都聽不見,他曾經跟我說,祖靈一直跟著他。雖然我聽不見祖靈的聲音,但是我相信這本書的完成,一定可以對祖靈有所交代。──范欽慧(台灣聲

景協會擔任理事長、國立教育廣播電台「自然筆記」製作主持人、國立臺北藝術大學兼任講師) 藝術家高俊宏,臺灣知名行動藝術創作者。這一次他身體力行,跨領域進行原住民研究,「行動」觸角深入新北市山區,特別針對三峽大豹溪流域消失的泰雅族,挖掘出一段塵封往事。 事實上,三峽在清末開山撫番就是一個熱區。首任巡撫劉銘傳在臺灣建省後,調派大量軍隊前往當地,美其名是招撫泰雅族,實際上是入侵族群領域,攫取豐富的森林資源。由於泰雅族英勇抵抗,使得清軍在此勝少敗多。到了日治初期,漢人武裝抗日大抵被鎮壓下去,於是從1900年後總督府開始把注意力集中在「理蕃」事務。三峽泰雅族自清末就不屈服於統治者,此刻日本殖民

者當然先以他們為征討對象。這場戰爭直到1907年才結束,最後的結果就是「滅社」,使得三峽再也不是泰雅族的故鄉。 學者高俊宏透過無數次田野調查與口述訪談,在既有成果的基礎上考察出數條隘勇線。其中最大的貢獻在於發掘大豹群較大部落四社,以及較小部落十五社,不啻為泰雅族研究做出重要的貢獻。加上作者文筆流暢,寫作如行雲流水,實為值得細讀、深思的好書。──許毓良(輔仁大學歷史學系副教授、《光緒十四年(1888)臺灣內山番社地輿全圖所見的新北山區:一段清末開山撫番的歷史追尋》作者) 我很高興終於遇到一位好伙伴,從此我們一同攜手完成大豹社事件與大豹社土地轉型正義的研究。年輕的俊宏有很多優點,研究的

工具也很齊全完備,同時兼顧文字與影像記錄,更難能可貴的是,俊宏對臺灣原住民充滿了關愛,甚至於說他有贖罪感。臺灣是原住民的臺灣,卻遭受幾百年被殖民統治的苦難。為了彌補內心的愧疚感,俊宏願意挺身而出、積極加入研究大豹社的行列。他擅長訪問和記錄,從山林與泰雅族的口述等角度,去思索大豹社的過去與現在及未來。我們從書中不難發現,俊宏對大豹社泰雅族持續追蹤,並留下記錄,好讓大眾知道族人不滅的歷史、及其毅力與魄力。──傅琪貽(國立政治大學民族系兼任教授、臺灣日本綜合研究所研究員) 2016年藝術家高俊宏以《群島藝術三面鏡》獲金鼎獎,但他無忌憚自批說,那些書寫援引太多西方理論,他正在寫的是身體走出的東

西。約莫一年後,我們讀到《橫斷記》,談親身走尋出來的隘勇線與大豹社,再來是眼前這本「找線」、「找人」的《拉流斗霸》,以身體走寫、每一筆都愈發動人,直到「在地」和「本土」都不足以形容的山林/靈之書,唯同時作為議題與理念的「原民」足以相契。──蔡佩桂(國立高雄師範大學跨領域藝術研究所副教授兼所長) 跟著高俊宏走入山林,沿途或是闊葉林篩落光影,或是觀音座蓮蕨森林,有時是整個「溺水」的森林,有時則向內收縮、閉合通道,更多是無窮無盡的五節芒叢,必須一步一刀砍路走。灰頭土臉的尋路者,仍帶有都市人的慌張,讀者尾隨他揮舞山刀劈開道路、在暴雨中躲進樹洞、遭藤蔓間的蜂巢高速撞擊、驚遇山豬覓食……每一幕都挑

戰著人與自然的生份、不適。對照書末隨著大豹群重返祖居地,獵人文化與山林的共享,擅用風向、方位、光照、分岔點、山稜走向、植物傾倒的面向作出判斷,隨森林呼吸,沈靜進入祖靈的世界,這一段旅程才有了完整的註解。──顧玉玲(國立臺北藝術大學人文學院助理教授,北捷潛水夫症工人戰友團召集人)

哈 盆 古道 一天的網路口碑排行榜

-

#1.仲夏。哈盆古道 - iT 邦幫忙

第一天-- 前進哈盆(五) 那天傍晚,一群人來到了哈盆古道低的營地,今晚準備在此安營紮寨. ... 哈盆越嶺兩天就可以走完,外獅佬快說多的一天你在幹嗎? 12 則回應 分享. 於 ithelp.ithome.com.tw -

#2.哈盆古道健行 - Charles 的Blog 簡單生活就是享受

哈盆古道 四周是1000公尺以上的高山林地,山勢蔥蘢,溪流清澈娟秀,原為哈盆部落遺址遷村後改為現今之福山植物園,為原哈盆部落對外連絡踩踏出來的小徑,今 ... 於 charleshung.pixnet.net -

#3.一萬天不休跑: 地才跑步教練黃崇華與他的31年跑界風雲

RADIJS Oekrane 9 荷蘭 IAU 世界盃一百公里錦標賽前一天開幕儀式中, ... 年 The North Face 國際越野挑戰賽-哈盆古道探路 三重箭歇團團練 БТЯAJ09 Columbia С Ruth Croft. 於 books.google.com.tw -

#4.[第07期實踐筆記] 老哈盆部落遷村異地始末考察與歸還保留地的 ...

這些研究提醒我們,地籍資料或許能為老哈盆部落遷村異地案例中關於土地流向的問題 ... 了上帝,所以才被上帝所遺棄」,這是指「四十一個不願勞動,但是一天到晚幻想吃 ... 於 interlocution.weebly.com -

#5.從使用者到維護者:手作步道推動的成效與展望

文景觀,山林裡遍布著古道、獵徑、林道等, ... 適合半天或一天輕鬆來回;位於原野山林的步 ... 斯可巴步道志工領隊培訓、哈盆步道志工領隊培訓. 限參與過的志工. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#6.【蜜月】驚險夫妻之哈盆古道| 愛莉絲猴的異想世界

怎麼辦,有好多好多題材要寫!! 媽呀~~~請叫我拖稿王!! 請大家跟我回到,遙遠遙遠的那一天~~~~ 話說,蜜月第一天(真的也太久遠了),來到為夫嚮往以久的哈盆古道當然, ... 於 irismay91.wordpress.com -

#7.哈盆古道露營在PTT/mobile01評價與討論 - 露營資訊懶人包

哈盆古道 是一條夢幻路線,相信走過的人都會懷念不已。 這條歷史古道位於烏來鄉福山村,為泰雅族昔日的狩獵小徑。 因為地處僻遠, 所以保持 . 於 camping.reviewiki.com -

#8.波波小說

玫瑰言情網為您提供波波小說作品全集共1部女性言情小說免費在線閱讀,包括花神的女兒, 波波小说是一款免费移动阅读APP,高颜值免费小说任性读!海量全本小说、免费大神新作 ... 於 988511996.franckoritnik.si -

#9.2913.登山:崙埤子山、紅柴林山、崙埤池、中嶺池 - 馬克褚 ...

... 前一天在宜蘭平地撿基石,第二天則安排崙埤山繞圈行程,以下是第二天的行程記錄。這個禮拜剛好小祺帶隊,地點是紅柴山下哈盆接中嶺古道至崙埤池下 ... 於 www.markchoo.com.tw -

#10.入山許可證|想爬百岳? 先學會怎麼申請入山證! - 17jump旅遊攝

太魯閣國家公園, 錐麓古道, V ... 林務局, 哈盆越嶺步道 ... 【入山許可證審核通知】到電子信箱,網路申辦的經驗,大多是申請完的隔一天就會收到通知。 於 17jump.tw -

#11.【烏來】苦哈哈之哈盆古道健行PART 1 - SimPle Play~簡單玩!.

哈盆 ,本為泰雅話指的是兩條河流交匯之處的意思位於台北縣烏來鄉福山村和宜蘭縣員山鄉的交界處哈盆古道全長約30公里本來是日據時代的巡防道及義勇路 ... 於 rachelwhung.pixnet.net -

#12.福山植物園

試驗林面積1,097.9公頃,共規劃成三個區域,由北至南依序為水源保護區、福山植物園區與哈盆自然保留區,除了植物園區地勢較平坦的三十公頃規劃為植物展示區,供民眾參觀外 ... 於 www.dahudi.org -

#13.一點也不輕鬆的哈盆古道行@ 虎嵐登山隊

哈盆古道 約5K處午餐地點合影(虎嵐+明志) 版主左手腕扭傷尚未完全痊癒,5月19日本想再休息一個星期,但看班長PO的行程是與雲森瀑布差不多的“哈盆古道 ... 於 cyl945792.pixnet.net -

#14.2004

納坦颱風籠罩台灣,今天(2004.10.25)是難得的颱風假,照理說應該會稍有慶幸多一天難得的意外假期,心中卻牽掛起那條幾乎柔腸寸斷的哈盆古道。 說起走進哈盆古道的 ... 於 163.21.25.3 -

#16.林務局推薦100條步道〈 上〉 - 旅聯網

走訪大霸群峰可於一天內造訪四座百岳,可說是收集百岳者的黃金路線。 ... 烏來著名的三條泰雅族越嶺古道(哈盆越嶺、福巴越嶺、桶后越嶺),其中我最喜愛的就是桶后越 ... 於 www.waytogo.cc -

#17.再訪哈盆古道(Tony的自然人文旅記第0186篇)

原本已入睡的我,被雨聲吵醒, 心想明天的哈盆古道之行,應該會取消吧! ... 我心想,只要如此川流不息,或許終有一天能夠濯清下游的城市污染。 圖:露門溪,水深難越. 於 www.tonyhuang39.com -

#18.迷死人的哈盆古道 - 痞客邦

哈盆古道 是一條很有名的古道,可以從福山越嶺至宜蘭, 網路上查詢一般兩天行程行至哈盆露營場露營, 一天則選波露溪或露門溪折返。 我一直很想去走走看,但考慮到里歐 ... 於 benmanda.pixnet.net -

#19.20070908 【哈盆越嶺、志良久山】細雨霏霏親子漫步行

日期:2007.9.8(六)天氣:陰轉雨成員:一家四口是該來哈盆越嶺、拜訪志良久的時候了!幾年前經過哈盆越嶺的入口時,就決定找一天來走走,一晃時光匆匆而 ... 於 mtff98.pixnet.net -

#20.哈盆古道南勢溪夜觀- 自然攝影中心Nature Campus

哈盆古道 南勢溪夜觀蛙類與其他兩棲類. ... 因為光溪邊的就拍的不亦樂乎了,加上走了一天超累了~ 不敢跑太遠啦~~ 有機會的,如果再去那邊的話, ... 於 nc.biodiv.tw -

#21.行无国界:罗维孝丝路骑行 - Google 圖書結果

兰州应该说是一座丝绸古道上有着厚重文化、坐落在黄河岸边的城市,这里既有西北人的粗犷, ... 势控河西的咽喉,地势险要,素有“河西走廊门户”之称,兼有“高原金盆”之美称。 於 books.google.com.tw -

#22.福山植物園入園申請系統

... 上網登錄,每筆申請人數大於10人以上者,需於抽籤日前一天將名冊寄達,才符合抽籤資格。 ... 禁止由哈盆越嶺古道方向進入園區,因此路段會經過哈盆自然保留區。 於 fushan2.tfri.gov.tw -

#23.宜蘭九寮溪自然步道深入崙埤社區走入大自然的泰雅九 ... - 窩客島

製作過程為:將前一天已經泡好的糯米用清水再沖一下,把小米、香蕉放入盆 ... 沒有牌樓、橋墩的哈隘吊橋,一直到終點的拱橋是「臨瀑橋」,每次越溪看 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#24.哈盆越嶺古道行前企劃 - 茶裏王探險隊

哈盆 越嶺古道介紹: 哈盆越嶺古道,位於烏來鄉福山村,為泰雅族昔日的狩獵小徑。因為地處僻遠, ... 個人飲水(完整一天的行程,個人試需要準備數量) 於 teatraveler.pixnet.net -

#25.桶後越嶺古道 - 维基百科

桶後越嶺古道又稱作桶後古道,是台灣新北市烏來區至宜蘭縣礁溪鄉的一條越嶺古道,是烏來山區的四大古道之一(此外有哈盆古道、福巴古道、西坑古道)。 於 zh.m.wikipedia.org -

#26.備註 - 台灣四季溯溪協會

前一天晚炊大溪漁港海鮮「補身體」,隔日探勘溯行當地最清澈的溪川,並溯登溪邊頂山 ... 由烏來福山村,先走哈盆越嶺古道抵達露門溪口後開始起溯,此次溯源左股,屬 ... 於 www.4season.org.tw -

#27.遇見淡蘭古道~走過百年的風華歲月

是哈盆古道,因為現今員山鄉大湖地區的東邊仍有隘界圳、隘界路,大湖隘應該是員山 ... 一天之內可連走五條淡蘭古道,包括:苧子潭古道、琉榔古道、樹梅坪古道、百二崁 ... 於 mysys.greenscope.com.tw -

#28.NO.19 一年後太陽花陰影猶在|關懷鄉土- 哈盆古道的 ... - 《觀察》雜誌

這是食物鏈中的一環,維持了台灣高山溪流的生態平衡。苦花魚又愛乾淨,要看溪流棲地乾淨與否,苦花魚的數量是重要生態指標。」那是位在新店溪上游、南勢溪支流的哈盆溪, ... 於 old.observer-taipei.com -

#29.6/24 哈盆古道一日輕鬆行 - 背包客棧

哈盆古道 位於烏來鄉福山村,為泰雅族昔日的狩獵小徑。 ... 視天氣情況主辦有權決定活動是否取消,會於前一天晚上10:00於版上公告,不再另行通知。 於 www.backpackers.com.tw -

#30.認識山林 加里山柳杉林一日登山健行 - 好野旅遊

每周至少兩次約60分鐘步行的體能; 走過阿塱壹古道、錐麓古道、鎮西堡B區 ... 加里山頂一等三角點的視野遼闊,東望哈堪尼山及鹿場大山;南望雪山圈谷、雪山聖稜線及 ... 於 www.goodtour.com.tw -

#31.新北烏來 哈盆古道 一起來台灣亞馬遜探險/此生必走的美景 ...

哈盆古道 全區都是1000公尺以上的高山,山勢雄偉且溪流清澈,非常原始。古道全長約30公里,. 一般遊客健行路線大多都是走十公里左右,來回約二十公里,大概就是一天七~ ... 於 blog.xuite.net -

#32.桶后越岭古道_百度百科

桶后越岭古道又称作桶后古道,是台湾台北县乌来乡至宜兰县礁溪乡的一条越岭古道,是乌来山区的四大古道之一(此外有哈盆古道、福巴古道、中岭古道)。 於 baike.baidu.com -

#33.970101 -【北縣烏來】台灣亞馬遜- 哈盆越嶺古道(上)《行程篇》

景點介紹: 哈盆越嶺古道起自烏來福山村,迄於宜蘭縣員山鄉,原是泰雅族祖先 ... 想進入哈盆越嶺古道一探當年原住民篳路藍縷的艱辛,可安排一天來回的 ... 於 hpcahw.pixnet.net -

#34.桶后越嶺古道2021》過程比盡頭更精彩的步道哪裡拍最美

桶后與哈盆、福巴三條古道為烏來山區的三大古道,在百餘年前為泰雅族的三 ... 另外,滿多山友們會於前一天下午抵達,在溪邊露營,隔天一早再進入山中 ... 於 angeltraveling.tw -

#35.哈盆越嶺步道 - 台灣山林悠遊網

哈盆 越嶺步道聯絡新北市與宜蘭兩地,歩道沿南勢溪而上往露門溪、哈盆溪前去。整建的步道止於露門溪交會地,再原路折返,來回約14公里,費時6~7小時。 於 recreation.forest.gov.tw -

#36.【烏來】哈盆古道不越嶺~ - 爆肝護士的玩樂記事

18點到Stone家接拖油瓶回家.. 結束了一天的登山操身體團.. 於 nurseilife.cc -

#37.烏來泰雅福山部落@ 我就喜歡這樣的妳 - 痞客邦

哈盆古道 沿著南勢溪上游的山腰而行,連接烏來福山村與宜蘭員山鄉之間。 ... 少女,建議走哈盆古道的前半段,也就是_卡拉莫基登山步道_這裡的動植物 ... 於 magic105.pixnet.net -

#38.到烏來除了泡湯及看瀑布的另個玩法- 福山部落 - TripAdvisor

福山線道旁,可見到去哈盆的山路,告示牌說為學術研究,可申請進入哈盆地區。 ... 即將抵達道路終點前,路邊見通「福巴越嶺古道」的過溪吊橋,若有為時一天的登山 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#39.12/20 哈盆古道- 第2页 - 背包客栈

12/20 哈盆古道. kevin65. 帖子399 | 注册2007-05-29. 发表于2008-12-18 13:23. 引用Leah2008. Kevin, 我要报名哈盆+泡汤, 还有车位吗? ... 白白在家浪费一天好可惜 於 www.bbkz.com -

#40.單車‧部落‧縱貫線~不是最近,卻是最美的距離:21條路線穿越台灣南北原鄉,深遊190個部落祕境(增訂版)

台灣基督長老教會泰雅族福山教會田埔部落合新竹縣尖石鄉秀巒村位於巴福越嶺古道和哈盆越嶺古道烏來端的福山部落是我經常造訪的部落,但由於福山教會在部落深處, ... 於 books.google.com.tw -

#41.Mark的旅記

2022.03.05 魚路古道南段下竹林線:陽明山擎天崗-捷運士林站(難易等級:) ... 2021.09.15 花東旅遊最後一天:小錐麓步道-砂卡礑步道往返(難易 ... 於 wayfarer.idv.tw -

#42.淡蘭百年路徑之北宜古道踏查 - 跟阿正去旅行

(二)淡蘭古道中線(菁桐古道)/(盤石坑古道)/(中坑古道)/(崩山坑古道)/(烏山古道) (三)北宜古道 (四)淡蘭便道/跑馬古道 (五)哈盆越嶺古道/桶后越嶺古道. 於 taiwan1313.pixnet.net -

#43.桶後越嶺古道 - 求真百科

桶後越嶺古道又稱作桶後古道,是台灣新北市烏來區至宜蘭縣礁溪鄉的一條越嶺古道,是烏來山區的四大古道之一(此外有哈盆古道、福巴古道、西坑古道)。桶後越嶺步道是 ... 於 www.factpedia.org -

#44.2020-01-19 【新北烏來】桶後(后)越嶺 - 默默與山林對話

桶後越嶺步道位於台北烏來與宜蘭礁溪之間,與哈盆越嶺、福巴越嶺同為烏來地區著名的越嶺古道。都是昔日泰雅族狩獵及遷徙時踏踩出來的路徑。 於 ilisaliu.blogspot.com -

#45.哈盆古道&福山植物園

區內大部分為未經破壞的原始天然闊葉林,動物、植物及昆蟲等資源非常豐富,哈盆越嶺路線原本是泰雅族祖先所開闢出來古道,早期泰雅族受平地人所逼遷入烏來 ... 於 xn--kwr22her7a6qdvs6a.tw -

#46.哈盆古道-探索台灣亞馬遜活動日期:2020-10-24 ,登山/健行 ...

8.一天以上之團體活動行前皆需辦理平安保險,不接受當天現場報名,或當天臨時自行找人遞補。 9.保持愉快 ... 於 www.beclass.com -

#47.【達人推薦】10個一天就能爬完的單日健行步道推薦北部篇 - 百岳

皇帝殿登山步道,是台北近郊非常熱門的一條路線,因為線下方有一座超過50 年歷史的天王廟,而「皇帝殿」就是天王廟的別稱。海拔雖然不高,但山勢陡峭。 於 learn.100mountain.com -

#48.彷彿置身魔法森林一天收穫大崙頭山、剪刀石山、金面山 - 聯合報

2022/03/09 週三(2-2 大崙頭山→金面山)《春光爛漫的翠山步道→小溪頭環狀步道→大崙頭尾山→論劍山→剪刀石山→金面山》 3月9日08:30參加朝陽隊由 ... 於 udn.com -

#49.烏來哈盆古道- 首探9.1K哈盆溪

烏來哈盆古道- 首探9.1K哈盆溪參加人員:5人Akino、冬霖、清松、俐慎、Martin。 哈盆越嶺古道登山口- 出發照. ... 感謝老天無雨的一天. 於 akinochai.pixnet.net -

#50.柴达木文史丛书.第5辑.瀚海不会忘记 - Google 圖書結果

终于有一天,古海退去,柴达木浓缩为湖盆,海水结晶为盐。“柴达木”变身盐的世界, ... 人们仍然吟着“古道西风瘦马”的诗句望西兴叹:前途夷坦不可辨,穷荒如此谁复到? 於 books.google.com.tw -

#51.宜蘭員山|「福山植物園」:野生動物的天堂,隱身在半山腰的 ...

不過身為一個旅人,前一天看氣象預報是基本,所以下大雨的心理準備多少還是有的,只是呢,宜蘭下雨天能去的室內 ... 橋底下的溪流是新北烏來的哈盆溪. 於 tripmoment.com -

#52.哈盆古道怎麼去– Bujin

現今的哈盆古道入口位於農北烏006產業道路約2.7k處,從登山口進入後是一段長145公尺,落差達40公尺的陡坡,這是為了連結古道所建的水泥階梯,視覺上可能對體力較不足的車友 ... 於 www.bujincycy.co -

#53.大台北溪流最美一段桶後越嶺步道再開放,重返泰雅族人的獵徑

另兩條是桃園復興與新北烏來之間的福巴越嶺,以及新北烏來的哈盆越嶺。早年泰雅各社打獵、往來與嫁娶等,就靠這些社路。 護管員邱建勳證實了此事,他的家族正是世居烏 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#54.第一篇歷史沿革 - 烏來區公所

尚未開發時,原是一片叢林地帶,也是野生動物出沒的獵場,有一天一群泰雅獵人 ... 古道西起烏來福山地區沿南勢溪上溯,翻越陵線,再沿著哈盆溪,穿越哈盆自. 於 www.wulai.ntpc.gov.tw -

#55.[記錄] 哈盆古道搏命行(版主, 賞我個M 吧~) - 看板Hiking

根據網路上的遊記指出,大部分的人都安排兩天一夜,由烏來入山,在哈盆營地過夜,也有一天來回的。 "看樣子很容易。" 我想。 不過兩天一夜的行程怎麼會用到三天兩夜呢? 於 pttfoodtravel.com -

#56.新北市烏來哈盆古道-入口-1 - wenshu的部落格

來到新北市烏來區福山里-哈盆古道,. 是一條夢幻路線,. 凡是走過的人都會懷念不已。 這條歷史古道原是泰雅族的狩獵小徑。 因為位處偏遠,. 所以至今仍 ... 於 wenshuh2004.pixnet.net