哈 盆 營地的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦MarcusAurelius寫的 沉思錄,讀了一百年還要再讀一百年的書 和尹章義,林滿紅,林翠鳳,武之璋,孟祥瀚,洪健榮,張崑振,張勝彥,戚嘉林,許世融,連心豪,葉乃齊,趙祐志,賴志彰,闞正宗的 《臺灣史研究名家論集(三編)》,(共十五冊)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站哈盆越嶺上志良久山- 山水寄情- udn部落格也說明:醉花間聊今昔、話今昔,今昔山同碧。 路遠避桃溪,谷翠湮人跡。 蘇蕨高蔽日,亂草埋青石。 曾經惹塵煙,放眼雲孤寂。 簡介: 哈盆古道,泰雅話之意思 ...

這兩本書分別來自華志文化 和蘭臺網路所出版 。

國立政治大學 民族學系 黃季平所指導 田軒豪的 巴宰族的民族認定運動 (2015),提出哈 盆 營地關鍵因素是什麼,來自於原住民族、平埔族群、巴宰族、正名運動、民族認定、文化復振。

而第二篇論文東海大學 生命科學系 林善雄、汪碧涵所指導 楊嘉棟的 臺灣產細鱗蘚科細鱗蘚亞科之分類學研究 (2013),提出因為有 苔蘚、蘚類、細鱗蘚科、分類學、臺灣的重點而找出了 哈 盆 營地的解答。

最後網站哈盆古道申請– 台灣古道介紹 - Ubesx則補充:哈盆 古道申請– 台灣古道介紹 · 福巴越嶺古道,17公里的情字這條路。 · 哈盆古道我們登山隊健行@我們登山隊|PChome 個人新聞台 · 桶后越嶺古道2021》過程比盡頭更精彩的步道 ...

沉思錄,讀了一百年還要再讀一百年的書

為了解決哈 盆 營地 的問題,作者MarcusAurelius 這樣論述:

這部鉅著是古羅馬皇帝奧理略自我反省與心靈探索的精華,是他對人類有史以來所進行的最偉大的心靈交流記錄。他是一個比他的帝國更完美的人,然而,他的勤奮工作並沒有挽救古羅馬,但是他的《沉思錄》卻成為西方歷史上最感人的偉大名著。 透過樸素而又發人深省的睿智話語 讀《沉思錄》可以吸取先賢的智慧,感悟反省。 讓《沉思錄》洗滌沾滿塵埃的心靈,引領人生。 有史以來最偉大的作品之一,美國前總統柯林頓,英國前首相布雷爾,法國前總統密特朗,二戰時期英國首相邱吉爾等國際領導人都在看的枕邊書。 本書共分12卷,所談論的思想中心為:生活圈的品質、人只能活在當下、別讓肉體

控制靈魂、不要盲目行動、思想滋養心靈、生命的果實、從大自然汲取偉大力量、不做愚昧之事、鞭策自己、做一個有價值的人、用最好的方式生活等人生重要主題。 這部不朽鉅著是馬可·奧里略一份對人類有史以來所進行的最偉大的自我心靈交流的記錄。他是一個比他的帝國更完美的人,然而,他的勤奮工作最終並沒有能夠挽救古羅馬,但是他的《沉思錄》卻成為西方歷史上最感人的偉大名著。 原版原味 最新譯著 本書特色 讀《沉思錄》可以吸取先賢的智慧,感悟反省。 讓《沉思錄》洗滌沾滿塵埃的心靈,引領人生。

哈 盆 營地進入發燒排行的影片

因為蘇迪勒颱風影嚮,

桶後林道有幾處崩蹋導致暫停開放好幾年。

去年十月左右還致電林務局詢問尚未開放,

今年五月詢問已通車但前往的時候要特別小心(部份路段一直在塌),

另,越嶺道的部份已發包出去,但仍在整修中,

留待之後開放再來安排。

原定是前往哈盆的我們因為天氣的關係,

直接轉往桶後野營。

以往我的習慣都是在9.5km處紮營,

但這次人比較多+安全考量,

轉往13km處。

結果一到發現人。超。多!

在賽德克巴萊的拍攝點旁找到可容納我們一大票人的營地後,

這群登山咖難得浮誇一次。

整隻烤雞,打個一二張桌子,

芒果西瓜一堆酒一堆飲料......

最後還是要感謝大家包涵,

都可以理解若是降雨的話,

哈盆的兩三段崩蹋地形危險度比較高,

留著青山在,不怕沒雞吃。

期待下次大家再一起出來囉~~

喜歡請記得按讚,訂閱我們的頻道,

追蹤我們的fb 跟 ig,

也可以到youtube看高畫質的影片喔~~

FB:https://www.facebook.com/Adultmountaineeringteam/

IG:https://www.instagram.com/landeadult/

YT:https://www.youtube.com/channel/UCRvhDcYBz1Ygv4rfATirm8g

#已成年登山隊

#桶後林道

#烏來

#野營

巴宰族的民族認定運動

為了解決哈 盆 營地 的問題,作者田軒豪 這樣論述:

本論文主要以巴宰族為研究對象,關注其在1999年至2014年之間的文化復振過程,欲探討巴宰族是否有條件成為官定原住民族。巴宰族原居現在的台中西部平原,過去曾幫助清朝政府平定許多亂事,因此得到賜姓,並獲得許多土地,所以巴宰族曾經有過輝煌的時期,後來因為漢人侵墾、土地流失、內部統治權力競爭…等原因,整個巴宰族的情勢開始走下坡,甚至得離開原鄉向外遷徙。現在還能找到明顯聚居的巴宰族分布地有:台中市豐原區的大社村、苗栗縣三義鄉的鯉魚潭村、南投縣埔里鎮的愛蘭里。巴宰族尚保有自己的文化,其中宗教和語言是兩個重要的民族邊界要素,1871年潘開山武干因打獵受傷,經人介紹後輾轉到台南接受馬雅各醫生的治療,順利地

恢復之後決定改信基督教,透過他將傳教士帶到台灣中部,許多巴宰族人因此也接受了基督教信仰,透過信仰的力量凝聚彼此,所以巴宰族因為教會的關係有很強的向心力,另外,教會中使用的羅馬拼音,使巴宰族人擁有書寫、紀錄的能力,間接地將巴宰族語言和歌謠留了下來。平埔族一開始是以泛平埔的架構在推動民族的認同與文化復振運動,後來慢慢出現以各族為主體的文化復振,本文關注的巴宰族民族認定運動就是在此脈絡之下展開。1998年「臺灣巴宰族群文化協會」成立,隔年聚集三個聚居地的巴宰族人聯合舉辦停止多年的傳統過年儀式,這次的活動帶起了許多人的熱情,開啟了巴宰族的文化復振之路。「苗栗縣巴宰族群協會」、「南投縣巴宰族群文化協會」

在2003年成立,之後每年持續在鯉魚潭和愛蘭舉辦傳統過年,讓所有族人每年11月15日都能回到聚居地參與活動,將固有傳統祭儀延續下去,如:牽田、走鏢、銅鑼舞。在平埔族群當中,巴宰族的語言是保存相對較好的,恢復辦理過年之後就開始在教會中培訓族語老師,2002年參與政大原住民族研究中心編輯九階教材,將巴宰族語編寫出有架構的九階族語教材。除了學習、教學、編輯母語教材之外,族語老師們也參與原住民族語文學獎比賽,從第一屆開始共參與15人次,7人次得獎,從此也可以看到巴宰族對族語復振的用心;2012年底,平埔活力計畫開辦,巴宰族運用經費修改族語教材、辦理傳統過年、傳統技藝教學…等,持續不斷透過各種方式將文化

傳承下去。 本文認為,巴宰族仍保有許多民族特徵,且積極的進行文化復振以維繫民族邊界與認同,目前最需要的是政府的肯認,並恢復其應有的原住民族身分與權利,最後透過民族認定正式成為臺灣的官定原住民族。

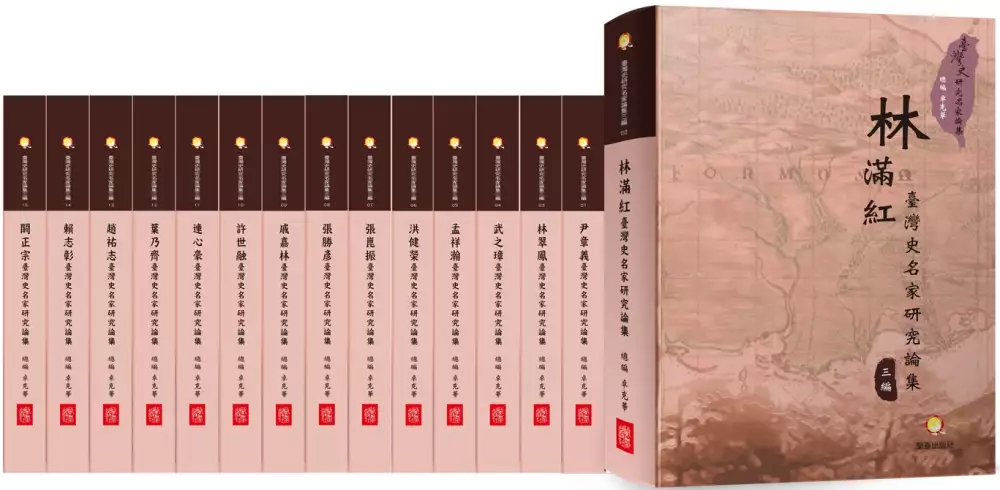

《臺灣史研究名家論集(三編)》,(共十五冊)

為了解決哈 盆 營地 的問題,作者尹章義,林滿紅,林翠鳳,武之璋,孟祥瀚,洪健榮,張崑振,張勝彥,戚嘉林,許世融,連心豪,葉乃齊,趙祐志,賴志彰,闞正宗 這樣論述:

本叢書收錄當代兩岸三地一流臺灣史權威歷史學家:尹章義、林滿紅、林翠鳳、武之璋、孟祥瀚、洪健榮、張崑振、張勝彥、戚嘉林、許世融、連心豪、葉乃齊、趙祐志、賴志彰、闞正宗共十五位名家著作精華出版,由卓克華教授任本叢書的總編輯。 蘭臺出版社以服務學術為出版宗旨,2016年推出《臺灣史研究名家論集(初編)》、2018年推出《臺灣史研究名家論集(二編)》,兩套書自上市以來,深獲兩岸的學術界好評,因而再度懇請十五位兩岸名家,貢獻出版其在臺灣史研究上最經典的論文。這三次編著叢書的出書作者,都是臺灣史各領域的研究權威,以「究天人之際,通古今之變,成一家之言」為目標,教授們窮其一身學術研究之力,落

實在臺灣史方面的研究。期望本叢書的出版能夠開啟兩岸學子研究臺灣史更上一層樓,並為臺灣史研究創新的研究思潮。 1.《尹章義臺灣史研究名家論集》 2.《林滿紅臺灣史研究名家論集》 3.《林翠鳳臺灣史研究名家論集》 4.《武之璋臺灣史研究名家論集》 5.《孟祥瀚臺灣史研究名家論集》 6.《洪健榮臺灣史研究名家論集》 7.《張崑振臺灣史研究名家論集》 8.《張勝彥臺灣史研究名家論集》 9.《戚嘉林臺灣史研究名家論集》 10.《許世融臺灣史研究名家論集》 11.《連心豪臺灣史研究名家論集》 12.《葉乃齊臺灣史研究名家論集》 13.《趙祐志臺灣史研

究名家論集》 14.《賴志彰臺灣史研究名家論集》 15.《闞正宗臺灣史研究名家論集》

臺灣產細鱗蘚科細鱗蘚亞科之分類學研究

為了解決哈 盆 營地 的問題,作者楊嘉棟 這樣論述:

細鱗蘚科 (Lejeuneaceae) 是蘚綱 (Marchantiophyta) 中最大、且最最多樣化的一科,目前計有68屬、幾近1,000種的物種。本科有許多物種高度特化為附生和葉附生的生活形態。依據文獻記載,臺灣產細鱗蘚科有24屬121種。細鱗蘚科在臺灣已往的研究僅限於少數標本館中的一些標本,且這些標本來源僅限於一些容易到達的地區。因此從來沒有針對臺灣產細鱗蘚科之分類進行過系統性的研究。我從2006年起,在行政院農業委員會特有生物研究保育中心的支持下,推動臺灣地區苔蘚植物資源普查計畫。因而,臺灣產細鱗蘚科植物分類工作就此全面展開。我在2009年將初步成果加以整理,在行政院國家科學委員會

的資助下出版「臺灣的蘚類與角蘚I.細鱗蘚科」專書。其中報導臺灣產107種、22屬的細鱗蘚科植物,包括50幅圖版和137張照片。在這初步的成果中,細鱗蘚科皺萼蘚亞科 (Ptychanthoideae) 的部分堪稱完整,惟細鱗蘚科細鱗蘚亞科 (Lejeuneoideae) 部分仍亟待補充。因此本研究的首要目標就是藉由野外採集標本,以及查閱更多的標本,完成細鱗蘚科細鱗蘚亞科分類研究的基礎工作。此外,亦提供各物種的棲地、分布資訊,以及保育現況。本研究以傳統之分類學方法對模式標本、野外採集標本,以及標本館借閱之標本,進行解剖及形態分析研究。謹將成果羅列如次:一、本研究共檢視約4,500份標本。臺灣計有細

鱗蘚科細鱗蘚亞科植物14屬125種,包括:唇鱗蘚屬 (Cheilolejeunea) 14種、細鱗蘚屬 (Lejeunea) 25種、纖鱗蘚屬 (Microlejeunea) 3種、假細鱗蘚屬 (Metalejeunea) 1種、指鱗蘚屬 (Lepidolejeunea) 1種、薄鱗蘚屬 (Leptolejeunea) 7種、角鱗蘚屬 (Drepanolejeunea) 11種、棘鱗蘚屬 (Dactylophorella) 1種、角萼蘚屬 (Ceratolejeunea) 2種、密鱗蘚屬 (Pycnolejeunea) 2種、鞍葉蘚屬 (Tuyamaella) 1種、雙鱗蘚屬 (Diplasi

olejeunea) 1種、管葉蘚屬 (Colura) 5種及疣鱗蘚屬 (Cololejeunea) 51種。上述類群之檢索表及描述皆依據臺灣產標本材料,除提供棲地及分布資料外,並包括91幅圖版。二、發表2種新種,賴氏疣鱗蘚 (Cololejeunea laii)及南湖大山疣鱗蘚 (C. nanhutashanensis)。三、發表臺灣新紀錄屬,棘鱗蘚屬及密鱗蘚屬2屬。四、發表臺灣新紀錄種27種,包括假肋唇鱗蘚 (Cheilolejeunea falsinervis)、克埃西亞唇鱗蘚 (C. khasiana)、日本唇鱗蘚 (C. nipponica)、鈍葉唇鱗蘚 (C. obtusifoli

a)、雙齒細鱗蘚 (Lejeunea bidentula)、三重細鱗蘚 (L. magohukui)、白綠細鱗蘚 (L. pallide-virens)、大葉細鱗蘚 (L. sordida)、疣萼細鱗蘚 (L. tuberculosa)、斑點薄鱗蘚 (Leptolejeunea amphiophthalma)、長角角鱗蘚 (Drepanolejeunea longicornua)、尖角鱗蘚 (D. spicata)、棘鱗蘚 (Dactylophorella muricata)、短角萼蘚 (Ceratolejeunea ceratantha)、巨胞密鱗蘚 (Pycnolejeunea grand

iocellata)、小瓣密鱗蘚 (P. minutilobula)、僧帽管葉蘚 (Colura calyptrifolia)、尖囊管葉蘚 (C. conica)、線瓣疣鱗蘚 (Cololejeunea desciscens)、平葉疣鱗蘚 (C. equialbi)、哥歧氏疣鱗蘚 (C. gottschei)、堀川疣鱗蘚 (C. horikawana)、隱齒疣鱗蘚 (C. inflectens)、兒玉氏疣鱗蘚 (C. kodamae)、假肋疣鱗蘚 (C. platyneura)、卵葉疣鱗蘚 (C. shibiensis)及擬兒玉氏疣鱗蘚 (C. subkodamae)。五、依據本研究之標本資料

,本亞科在臺灣地區之海拔分布最低者為金門縣的扁萼疣鱗蘚(Cololejeunea raduliloba)海拔高為0公尺;最高者為花蓮縣的僧帽管葉蘚(Colura calyptrifolia)及大瓣疣鱗蘚(Cololejeunea magnilobula) 海拔高為3,121公尺。在臺灣地區有111種本亞科物種,分布在海拔1,500公尺以下地區,占本亞科種數之89%。六、本亞科之植物地理區系由11個成份所組成,臺灣地區細鱗蘚科細鱗蘚亞科係以喜馬拉亞-日本、印度-馬來及亞洲-大洋洲為主要成份之綜合體。七、依據世界保育聯盟(IUCN)出版之物種保育等級之評估基準等相關文獻,應用於臺灣本亞科物種之保育

等級評估,計有18種列於「易受害」級(Vulnerable, VU)以上。這些物種主要面臨棲地劣化、分布侷限及氣候變遷等威脅。八、臺灣地區擁有本亞科30種以上物種的「熱點」計有:哈盆地區(55種)、蘭嶼(54種)、浸水營地區(46種)、阿里山地區(38種)、福山-巴陵(38種)及鴛鴦湖(30種)。上列地區計有本亞科物種109種,占本亞科種數之87%。值得注意的是,上述區域中只有蘭嶼未位於保護區或保留區系統中,亟待針對該區之棲地環境採取保育措施。本研究之成果提供基礎之分類資訊與材料,可供後續其他研究,諸如苔蘚生態學、分子親緣關係及生物多樣性保育等研究使用。

想知道哈 盆 營地更多一定要看下面主題

哈 盆 營地的網路口碑排行榜

-

#1.閒雲潭影日悠悠- 哈盆古道、志良久山、福山植物園

閒雲潭影日悠悠- 哈盆古道、志良久山、福山植物園. 於 www.hawkewolf.url.tw -

#2.哈盆越嶺出福山…結果被志良久山打敗@_@~ @龜毛原蟲

活動時間:2010.01.30天氣:讚參加隊伍:野外「哈盆〕在泰雅語中,是兩條河流交會之處的意思,哈盆古道位於台北縣烏來鄉南勢溪上游,主流與支流交會處 ... 於 protozoa.timelog.to -

#3.哈盆越嶺上志良久山- 山水寄情- udn部落格

醉花間聊今昔、話今昔,今昔山同碧。 路遠避桃溪,谷翠湮人跡。 蘇蕨高蔽日,亂草埋青石。 曾經惹塵煙,放眼雲孤寂。 簡介: 哈盆古道,泰雅話之意思 ... 於 blog.udn.com -

#4.哈盆古道申請– 台灣古道介紹 - Ubesx

哈盆 古道申請– 台灣古道介紹 · 福巴越嶺古道,17公里的情字這條路。 · 哈盆古道我們登山隊健行@我們登山隊|PChome 個人新聞台 · 桶后越嶺古道2021》過程比盡頭更精彩的步道 ... 於 www.ubesxshw.co -

#5.哈盆古道健行(四)完 - hoher's blog 攝影/光影/生活

哈盆 古道健行(四)完 · 1.早上醒來才見到,我們露營的地方是如此美麗呢~ · 2.這裡真是拍照的好地方 · 3.許多人還沒用餐就已經拿起相機到處拍照 · 4.美麗溪流一景 於 hoher.idv.tw -

#6.哈盆越嶺古道-2天1夜| Hikingbook - 陪你一起安全登山

本次由於登山口前道路施工車子停得比較遠(步道口前涼亭) 多步行了約1k水泥路才到達登山口. 於 zh-tw.hikingbook.net -

#7.哈盆古道-烏來福山村– 西蓮教育基金會

哈盆 古道有「台灣亞馬遜」的美稱,難能可貴的是,它仍然保持著原始的森林面貌,溪流清澈。河岸邊有豐富的蕨類及自然生態,值得好好欣賞。 於 www.seelandmonastery.com -

#8.匯流口營地via 哈盆越嶺步道 - Gaia GPS

This is a easy one way trail to 匯流口營地in 棲蘭野生動物重要棲息環境. ... 哈盆古道. user_profile. pattya0808 1 year, 12 months ago. 於 www.gaiagps.com -

#9.8/26哈盆越嶺志良久山- 福山植物園 - 深呼吸~ Hsien's blog

哈盆 越嶺古道**** 過福山一號橋的卡拉模基步道底出發沿南勢溪與其支流哈盆溪..往哈盆溪流域到達宜蘭。 西起烏來福山地區..向東南方沿著哈盆溪上至宜蘭 ... 於 lamoon266.pixnet.net -

#10.烏來|處在台北的亞馬遜叢林,原始步道挑戰自我|-哈盆古道 ...

2019/05/11 |烏來哈盆古道有著台北亞馬遜叢林別稱| Seeker 的行程是前往哈盆古道下切南勢溪,來一場探路之行。 哈盆古道是位於烏來鄉福山部落裡的一條 ... 於 seekerman.pixnet.net -

#11.登山|哈盆古道南勢溪烏龜島 - Medium

許久未見的安心良駕車帶老賓、老龍、大頭與阿摸總共五員。 實際路線為登山口→哈盆古道→波露南山→見招拆招下到南勢溪→獵人營地→釣魚路→ ... 於 medium.com -

#12.2010.09.25 哈盆越嶺古道、哈盆營地 - 山林召喚

哈盆 越嶺古道位於台北縣烏來鄉福山村與宜蘭縣員山鄉的交界處, 也是南勢溪上游主流與支流匯流處,是古早泰雅族人狩獵的道路, 這裡保有原始闊葉林,也蘊藏 ... 於 terresauvage-hua.blogspot.com -

#13.南勢溪哈盆古道 - 新的地方

新北市烏來區沿著南勢溪流有一條哈盆古道. 哈盆古道聯絡著新北市及宜蘭縣兩地. 若沿著古道一直往宜蘭的方向走,會經過福山植物園喔! 若真的走到福山植物園單程大概 ... 於 68maps.com -

#14.哈盆越嶺福山植物園 - 工程資訊

哈盆 位於台北宜蘭兩縣交界處山區的一塊小盆地,久居烏來福山村落的民眾 ... 裝出發,經過扎孔溪、波露溪、露門溪,終於踏上適於紮營的哈盆營地,簡單 ... 於 www.twce.org.tw -

#15.1643.涼夏逍遙遊:哈盆野營–佔據最佳的露營地點 - Wvabaw

哈盆營地 —– 第一天4/4 星期五(清明節) 天氣陰陰的—– 清明沒去掃墓真是對不起先人還好我們家族這次不是 ... 960714哈盆越嶺行程記錄(只到哈盆營地) @ 永遠漫步雲端上… 於 www.startery.co -

#16.【登山】哈盆越嶺福山植物園-行程紀錄 - 透明藍樂摸(蔡正信 ...

「哈盆越嶺古道」是目前台灣北部地區僅剩的三條古道之一,西起烏來福山地區,向東南方沿著哈盆溪上至宜蘭的雙連埤,全程約三十公里,「哈盆」本為泰雅 ... 於 blog.bangdoll.idv.tw -

#17.20090712哈盆營地 - cyt288的部落格:: 痞客邦

2009年7月12日天氣晴今天天氣真好天氣預報氣溫雖有點高但不會下雨正是遠行的好日子 民國66年開始熱衷爬山便知道哈盆古道這條路了一般社團通常都是夏天到哈盆營地露營隔 ... 於 cyt288.pixnet.net -

#18.夫妻闖封閉古道扭傷驚動警消救援 - 奇摩新聞

真的不要拿自己和別人的生命開玩笑!18日下午,有一對夫妻闖進新北市烏來區封閉的「哈盆古道」爬山,結果太太走到一半不小心扭傷腳,先生打電話求救, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#19.台北縣烏來鄉初訪哈盆古道

下個星期就要出發去花蓮挑戰「錐麓古道」,所以,這個星期就選擇一條可以走十公里左右的步道做最後的訓練,【哈盆古道】就雀屏中選了。 於 lyndalee.pixnet.net -

#20.2006_0819-0820_夏日清涼行之哈盆越嶺古道,順訪哈盆山

人員:火鍋、賴小鳥、黃梅鹿&我簡易行程: 2006_0819 登山口→波露溪→露門溪→哈盆營地(紮營、戲水)。 2006_0820 哈盆營地→志良久山→露門溪→波 ... 於 leontsai.pixnet.net -

#21.中嶺哈盆 - 台大登山社

隊伍名稱:中嶺哈盆 預計行程: 台大-崙埤水泥產道C0 D1: 日據駐在所遺址-北宜線界-越嶺鞍部-哈盆營地C1 D2: 志良久岔路-路門溪-波露溪-福山登山口 於 www.mountain.org.tw -

#22.既可登山又可戲水的消暑路線~哈盆古道 - 我的天馬行空

夏天爬山雖然天氣都很棒,但最怕的就是沒有林蔭擋太陽,也怕整路上悶熱難耐,在此特別推薦一條夏天爬山健行步道---哈盆古道,此條步道既可享受樹林裡的芬 ... 於 papi670.blogspot.com -

#23.再訪哈盆古道 - 簡單生活

下午5點左右走到哈盆營地, 今天只有我們2個人, 營地看來已很久沒人來了, 已長出荒草, 先煮晚餐再來整地紮營 天氣太熱只搭內帳, 看著星空入睡 於 dt0416.blogspot.com -

#24.巴福-哈盆越嶺 - honChao的深夜九月- 痞客邦

桃園巴陵至烏來福山村的巴福越嶺、福山村至宜蘭雙連埤的哈盆越嶺以及烏來孝義至宜蘭礁溪的桶後越嶺,三大烏來的三大越嶺古道,或說是泰雅族當時用來 ... 於 blackzero41003.pixnet.net -

#25.960714哈盆越嶺行程記錄(只到哈盆營地)

08:45 哈盆古道登山口。指示牌:福山國小、烏福路、哈盆露營地9120公尺約203分鐘,空地上停滿了車子,看來今天應該會遇到許多山友吧?還有三台的中巴遊覽車勒!登山口有顯明 ... 於 edwardchang81679.pixnet.net -

#26.再訪哈盆古道的露營行 - 痞客邦

悶熱、雷雨、倒樹、螞蝗和牛蠅, 有點辛苦的哈盆露營行。 去年夏天,我帶著里歐第一次走哈盆, 過波露溪後,行至5K多即下切找地方釣魚玩水, ... 於 benmanda.pixnet.net -

#27.哈盆越嶺初探 - 蔚藍手札

往礁溪去的是桶后越嶺(12公里),往宜蘭福山植物園的是哈盆越嶺(至哈盆營地10公里),往桃園上巴陵的則是巴福越嶺(17公里)。這三條古道,不是走在 ... 於 blueblueseattle.blogspot.com -

#28.一點也不輕鬆的哈盆古道行@ 虎嵐登山隊

哈盆 古道約5K處午餐地點合影(虎嵐+明志) 版主左手腕扭傷尚未完全痊癒,5月19日本想再休息一個星期,但看班長PO的行程是與雲森瀑布差不多的“哈盆古道 ... 於 cyl945792.pixnet.net -

#29.再訪哈盆古道(Tony的自然人文旅記第0186篇)

哈盆 古道須橫越波露溪、露門溪,下雨天,會有潛在危險;於是詢問還有哪些成員會參加,阿賢說,隊友中有三、四位爬過高山,登山經驗相當豐富。這麼說,我就放心了,於是整裝 ... 於 www.tonyhuang39.com -

#30.獵人世界~哈盆古道行 - 環境資訊中心

地點:哈盆越嶺主辦:523登山會報名:額滿為止聯絡人:523登山會電話:02-25557523 E-mail: [email protected] 活動說明: 行程(實際行程以當天狀況為 ... 於 e-info.org.tw -

#31.清涼一下~ 哈盆越嶺古道 - 蝌蚪的網路雜記

哈盆 越嶺古道在日治時期為烏來福山和宜蘭員山的重要聯絡道路, 哈盆因位處自然保留區禁止人為開發, 故極少汙染且保留了極為原始的生態, 保留區內又有數 ... 於 www.tadpole.net.tw -

#32.信福路-卡拉莫基步道-哈盆越嶺道 - Eric的單車日記

哈盆 古道位於台北縣烏來鄉福山村和宜蘭縣員山鄉的交界處,「哈盆」是泰雅話,意指「兩條河流交匯之處」(另有一說是「開闊谷地」 ),哈盆自古便是泰雅 ... 於 bike.ericchen.info -

#33.【烏來】苦哈哈之哈盆古道健行PART 1 - SimPle Play~簡單玩!.

哈盆 ,本為泰雅話指的是兩條河流交匯之處的意思位於台北縣烏來鄉福山村和宜蘭縣員山鄉的交界處哈盆古道全長約30公里本來是日據時代的巡防道及義勇路 ... 於 rachelwhung.pixnet.net -

#34.「雨淋」台灣亞馬遜:哈盆越嶺古道 - 痞邦山客

郊山行程中,極富盛名的哈盆越嶺古道,有「台灣的亞馬遜河」之稱。區內有最原始的天然闊葉林,植物、動物、及昆蟲等天然資材,不僅豐富且未經破壞, ... 於 syrustoys.pixnet.net -

#35.[探訪] 哈盆越嶺古道2012/10/27 - 明日之扉

[哈盆越嶺古道] 哈盆越嶺古道,亦為早期泰維族人的移動路線,由烏來福山經哈盆,到宜蘭員山鄉。古道沿著南勢溪上游的山腰而行,連接烏來福山村與宜蘭 ... 於 han7335.blogspot.com -

#36.[遊記] 哈盆古道行- 看板Hiking | PTT美食旅遊區

作者: hankchung (Hank) 看板: Hiking 標題: [遊記] 哈盆古道行時間: Wed Jul 8 ... 這次的行程是走古道入口到哈盆營地過夜後第二天再折反下山,單程約10km 從進入古道 ... 於 pttfoodtravel.com -

#37.救命! 闖哈盆古道扭傷搜救隊徒步背下山 - Tvbs新聞

國內掀起爬山風潮,但山難意外也頻傳!不少人上山前,都不做功課,就有山友跑到新北烏來,未開放的哈盆古道,結果因為扭傷腳,驚動搜救團隊入山。 於 news.tvbs.com.tw -

#38.新北市烏來哈盆古道-入口-1

來到新北市烏來區福山里-哈盆古道,. 是一條夢幻路線,. 凡是走過的人都會懷念不已。 這條歷史古道原是泰雅族的狩獵小徑。 因為位處偏遠,. 所以至今仍 ... 於 wenshuh2004.pixnet.net -

#39.哈盆越嶺古道開放,大家都在找解答。第1頁

哈盆 古道約5K處午餐地點合影(虎嵐+明志)版主左手腕扭傷尚未完全痊癒,5月19日本想再休息一個星期,但看班長PO的行程是與雲森瀑布差不多的“ ...,「哈盆自然保留區」,素 ... 於 igotojapan.com -

#40.找哈盆古道相關的IG貼文資訊

跟@helinox 的聯名包包!全黑色系真的帥到不行⚫️登山真的是一條不歸路每一次上山都會有想要新入手的商品. 閱讀更多 · 哈盆古道 ... 於 igtagtw.com -

#41.哈盆越嶺古道

在叉路口續往前行一公里多,可抵哈盆露營地。左側上行則可往至(志)良久山及福山植物園。 哈盆營地. 580M. 到12:25. 離13:30. 10.K. 在步道底下切至河床即為營地,溪水 ... 於 teach.ymjh.kh.edu.tw -

#42.哈盆古道-探索台灣亞馬遜,登山/健行 - BeClass線上報名系統

哈盆 古道(來回約12公里). 福山泰雅料理. 新店捷運站. <實際時間及順序依照當日宣布為主,敬請準時配合!>. 餐食說明. 早餐:敬請自理. 午餐:敬請自理. 於 www.beclass.com -

#43.哈盆古道我們登山隊健行 - PChome 個人新聞台

哈盆 古道入口出清楚的標示各處的旅程多遠. 紀錄:由古道入口處到哈盆營地約10.4公里,每500米都有指示牌,全程路徑平坦,要過溪,夏日螞蝗與小蛇多. 於 mypaper.pchome.com.tw -

#44.20070908 【哈盆越嶺、志良久山】細雨霏霏親子漫步行

入口指標說明「往哈盆露營地9120公尺,約203分鐘。」 08:40 準備出發,正好遇一批遊客陡上石階而回,寒暄後原來他們只是走一走而已。有人 ... 於 mtff98.pixnet.net -

#45.哈盆古道台北的亞馬遜| 一路報導

哈盆 古道台北的亞馬遜. 單純來此走動就足以讓人精神振奮,因為南勢溪上游步道沿途的自然景觀非常原始,健行步道的路跡野非常清楚,只要是正常人都不會迷路。 於 www.ourtrails.com.tw -

#46.哈盆越嶺古道- 登山露營旅行 - 電筒王論壇

本帖最後由hkw0704 於2012-10-23 10:25 編輯 這兩天版上有在討論哈盆的故事, 小弟就來貼一下今年夏天去哈盆玩的照片好了XD 哈盆越嶺道是烏來三大越嶺 ... 於 news.wii.tw -

#47.在哈盆古道遇見山界奇人 - 馬賽克女郎

我對烏來山區向來沒有抵抗力,烏來的森林林相優美,一到多濕季節,更是滿山野菇,是我的踏青聖地兼菇菇樂園。沿著溪谷而行的哈盆古道風光明媚,山友們的網誌一篇篇讀 ... 於 lindyeh.pixnet.net -

#48.2013-08-17 哈盆越嶺古道 - 沒雨的旅行記錄本

烏福路(北107縣道)往福山村直行,從福山村那邊的卡拉莫基步道起登,走到哈盆營地單程約10K,沿途平坦好走, 哈盆古道沿著南勢溪上游山腰而行,連接烏來 ... 於 stone-go.blogspot.com -

#49.【玩體驗】哈盆溯溪~探索台灣亞馬遜河,擁抱自然的奇幻冒險 ...

首次嘗試溯溪體驗活動,要夥伴一起探訪哈盆秘境~這個美麗的溯溪勝地「哈盆古道」就位於新北市烏來鄉福山村,是泰雅族昔日狩獵小徑,可以往返台北烏來 ... 於 www.damanwoo.com -

#50.20210123[烏來三姑系列]哈盆古道~波露南山~波露山O型走

0655 抵達產道3.5km處,右側有木棧板搭的哈盆古道及卡拉莫基步道入口.比起2015/7與2017/7來的兩次.真是每況愈下. 於 hawpig.blogspot.com -

#51.哈盆越嶺登志良久山記行 - 桃園市長青登山協會

哈盆 越嶺古道沿著南勢溪腰繞上行,由登山口往哈盆荒谷露營地,全長約10.1K。林間鳥叫蟲鳴、水裏魚蝦成群,一路山光水色、景致宜人。 於 www.tyeg.tw -

#52.哈盆古道~螞蝗森林 - mt100light

本行還有小威帶一群野小孩來試腿力. 卡拉莫基也是很好走的步道. 不過我們要接往哈盆古道. 其實一路很平緩~一點小小的上下坡而已. 不過天氣很熱. 於 mt100light.blogspot.com -

#53.【新北市】哈盆古道露營(上) - 健行筆記

「哈盆古道」是烏來現存的三條越嶺古道之一(另二為:巴福越嶺、桶後越嶺),皆因部落間貿易往來、狩獵及姻親等需求,所闢建的越嶺道路(往宜蘭或桃園)。 於 hiking.biji.co -

#54.哈盆營地– 奎輝營地 - Phantmo

2014/08/23~24 哈盆露營. 入口台北縣出口,宜蘭縣路線台北車站集合→烏來→福山一號橋→哈盆入口→哈盆古道→哈盆營地→福山植物園→宜蘭→可愛的家行程, ... 於 www.phantmobile.co -

#55.哈盆越嶺背包露營 - 熊愛PAPA照- 痞客邦

我的第一次背包露營----哈盆越嶺古道露營十幾年來從沒體驗過背包露營,總覺得那是百岳登山者的菜,非我們這等露營遊客所能體驗的,8月底在翠峰湖大家夥的玩笑話, ... 於 se4123.pixnet.net -

#56.【台北烏來】哈盆越嶺古道(Ha-pen Historic Trail)+志良久山

2010年10月9日. 【台北烏來】哈盆越嶺古道(Ha-pen Historic Trail)+志良久山~~ 「台灣的亞馬遜」圖集(圖多). DSC06878 DSC06981 文字的部分請參考【台北烏來】哈盆越嶺 ... 於 samshiue.blogspot.com -

#57.哈盆古道&福山植物園

區內大部分為未經破壞的原始天然闊葉林,動物、植物及昆蟲等資源非常豐富,哈盆越嶺路線原本是泰雅族祖先所開闢出來古道,早期泰雅族受平地人所逼遷入烏來 ... 於 xn--kwr22her7a6qdvs6a.tw -

#58.哈盆露營 - 胡思亂想

哈盆 古道,位於台北縣烏來鄉福山村和宜蘭縣員山鄉的交界處,全長約30公里,本來是日據時代的巡防道及義勇路,哈盆是台灣地區少數保有低海拔原始闊葉林林相的區域, ... 於 yensheng0927.pixnet.net -

#59.哈哈哈之哈盆越嶺 - 野放

基本資料:哈盆越嶺古道位於烏來南勢溪上游主流與支流的匯流處,也是新北市烏來區福山村和宜蘭縣員山鄉的交界處交通… 於 outdoorgearfun.wordpress.com -

#60.秋日野菜山野學堂|kawas

這堂課由資深高山嚮導普魯圖跟熟知自然生活的師彤講師帶領,到稱作『台灣亞馬遜森林』的哈盆越嶺古道走走,穿越森林、生火野營,野溪玩水。晚上協力完成一桌野菜料理, ... 於 www.kawas.tw -

#61.103.12.06~07哈盆古道野營趣 - 背包客棧

哈盆營地 為此區野營地點,距離登山口約10KM,夏季為熱門戲水區域, 此次安排冬季前往不同感受,行程為重裝野營體驗大自然生活。可垂釣抓蝦露營戲水 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#62.台北行腳208-哈盆古道(031019) | 冬烘居

哈盆 古道的歷史,依據慣例還是略,如今哈盆古道是以絕美的南勢溪谷風光著名。昨晚一場廝殺,結果是今天酣眠日遲遲。所以出門後就算用極快的速度趕到登山口 ... 於 living.donghong.info -

#63.影/哈盆古道健行踩空滑落3m深溪谷消防出動直升機吊掛脫困

據了解,何男與友人一行4人到烏來山區哈盆古道健行;不料天雨路滑,何男不小心跌至3米深的溪谷中,其中1名友人試圖救援,不小心傷到頭部。 於 www.ettoday.net -

#64.2007.04.14 哈盆越嶺古道

哈盆 ,本為泰雅話,指的是兩條河流交匯之處的意思,位於台北縣烏來鄉福山村和宜蘭縣員山鄉的交界處,哈盆古道全長約30公里,本來是日據時代的巡防道及義勇 ... 於 www.wayfarer.idv.tw -

#65.哈盆古道露營捉蝦 - 凝結在相紙裏的記憶

哈盆 古道為連接烏來福山村與宜蘭員山鄉的聯絡道。是泰雅族大嵙崁族群人,為生活而遷取而行獵,進而踏踩出來的古道。 從福山村出發, 穿過波露溪、露門溪等 ... 於 georgeyeh123.blogspot.com -

#66.七星山- 登山| 交通部中央氣象局

... 庫哈諾辛山, 海諾南山, 鹿山, 雲峰, 塔芬山, 塔關山, 轆轆山, 關山, 關山嶺山, 大武山, 多加神山, 阿玉山, 南湖北山, 盆盆山, 唐穗山, 馬比杉山, 馬望來山, 望洋山 ... 於 www.cwb.gov.tw -

#67.[問題] 請問哈盆古道? - hiking

已經爬過精華區有今年9/29以前的路況有山友說不容易通行只好原路折返1.想請問最近(10月中下旬) 哈盆古道從登山口到哈盆營地的路況? 如果沒有溯溪鞋是否可以輕鬆過去2. 於 ptttravelfood.com -

#68.哈盆古道縱走福山,連登志良久山@ 小學徒的流浪攝影

單程健行:15KM關卡:涉溪,拉繩陡下與陡上,小黑螞蝗上身小溪:不知名溪,波露溪,露門溪小百岳:志良久山H756哈盆古道:10K往福山植物園:5.4K車程:50K注意 ... 於 taiwanht.pixnet.net -

#69.哈盆古道漫遊台北亞馬遜雨林 - 車訊網

哈盆 自然保留區一直被稱為是距離大台北都會區最近的真正野地,景觀尚未遭到破壞與污染,從台北縣烏來鄉的福山村開始,有一條步道沿著南勢溪迂迴曲折; ... 於 carnews.com -

#70.2015-0613 新北市烏來區哈盆越嶺古道 - 陽明山腳下的法蘭克

哈盆 越嶺古道由烏來的信賢至福山轉向哈盆,以宜蘭縣的雙連埤為終點,故又名雙連埤越嶺道~ 哈盆越嶺古道沿著南勢溪上游彎繞山腰而行,全長約17.5公里, ... 於 ballenf.pixnet.net -

#71.L44790,福山,哈盆,哈盆越嶺古道,哈盆溪,溪流,南勢溪 ... - Flickr

真正台灣秘境此為哈盆越嶺古道下切至溪谷拍的照片,少有人到此拍照,偶有遇到的也只是到此釣魚的人,整段路徑不明顯且山路濕滑,但所見是沒被文明所破壞的自然景觀, ... 於 www.flickr.com -

#72.970101 -【北縣烏來】台灣亞馬遜- 哈盆越嶺古道(上)《行程篇》

970101 -【北縣烏來】台灣亞馬遜- 哈盆越嶺古道(上)《行程篇》景點介紹: 哈盆越嶺古道起自烏來福山村,迄於宜蘭縣員山鄉,原是泰雅族祖先在哈盆部落 ... 於 hpcahw.pixnet.net -

#73.100523崙埤【中嶺古道】連走【哈盆古道】出福山

100523崙埤【中嶺古道】連走【哈盆古道】出福山 · 十字叉路下車 · 叉路 · 土石產道起點 · 產道沿途景觀 · 產道沿途景觀 · 產道沿途景觀. 於 ms2.ctjh.ntpc.edu.tw -

#74.【烏來】哈盆古道不越嶺~ - 爆肝護士的玩樂記事

果然一個銅板敲不響,打從決定去哈盆古道開始到現在,我算算應該有一年的時間了,每次都有各種理由搪塞而去不成,這次將主題丟到呷飯團網頁上討論, ... 於 nurseilife.cc -

#75.【因颱風影響取消】哈盆越嶺古道 - 台灣山野樂活協會

哈盆 古道至福山植物園全長約30公里,本活動為至哈盆營區往返的健行路線,單程約十公里多,來回約二十公里,不含午餐及休息時間,耗時約7-8小時。沿路平緩 ... 於 www.loho.org.tw -

#76.哈盆古道林務局推薦100條步道足跡登錄的遊記 - 旅聯網

官網 · 目錄:// 人文/ 古道/ 新北市/ 烏來. 哈盆古道. 哈盆古道. 0則留言. 排序依據. 最新, 最舊. Facebook 留言外掛程式 · 相關主題 · 相關遊記 · 登錄的遊記 ... 於 www.waytogo.cc -

#77.(列入未來行程) 祕境探訪- 哈盆營地上溯蕭張瀑布 - Facebook

想要一次滿足露營、烤肉、溯溪、抓蝦、觀星...族繁不及備載的夏季消暑行程嘛,跟KISS一起去度假吧~ 趁就業前夕,在這隆重推出"A_A請看標題" 行程~ 哈盆古道:... 於 www.facebook.com -

#78.746 旅記(新北烏來哈盆古道順登志良久山) - 千慧登山社

哈盆 古道全長約 10 k,走此路線一般從烏來福山哈盆產道靠近路底古道入口 (=卡拉莫基步道入口) 進入,沿南勢溪上游方向而行,經南勢溪與波露溪匯流地,續經 ... 於 1000wisdomr417.blogspot.com -

#79.哈盆步道輕鬆遊- U-OUTDOOR 山野

目前福山村的登山口為唯一路徑,原本貫穿哈盆往宜蘭員山的步道在福山植物園之前已經封閉,必須原路折返。 南勢溪盼的營地並不開闊,容納二、三頂二人帳還可以,但 ... 於 mountain.u-outdoor.com -

#80.波露山下哈盆古道- mySports運動社群平台

(此文章於2014.7.20撰寫) 這什麼山阿, God, 這山的優點是不熱, 很涼, 特色是沒有特色陡陡陡陡, 遠遠遠遠我走3天白姑沒有鐵腿走一天波露下哈盆鐵腿今日 ... 於 www.mysports.net.tw -

#81.哈盆露營記@ 獨眼小魚的旅行 - 隨意窩

哈盆 ,很多不爬山的人都沒有聽過這個地名,但在登山界“哈盆古道”卻是赫赫有名,網路上的山友Tony描寫它說: 哈盆是一條夢幻古道,相信走過的人都會懷念不已! 於 blog.xuite.net -

#82.哈盆越嶺步道 - 台灣山林悠遊網

哈盆 越嶺步道聯絡新北市與宜蘭兩地,歩道沿南勢溪而上往露門溪、哈盆溪前去。整建的步道止於露門溪交會地,再原路折返,來回約14公里,費時6~7小時。 於 recreation.forest.gov.tw -

#83.14/0830 [烏來] 哈盆古道(2nd) ~露門溪往返

哈盆 越嶺古道: 哈盆古道位於烏來福山與宜蘭員山的交界,是泰雅族人昔日的狩獵小徑。從福山入口出發,終點與福山植物園銜接,但因沒有實際走到福山植物園的經驗, ... 於 wevily.pixnet.net -

#84.哈盆越嶺

上周去哈盆古道避暑,3年前曾經去過,當時被螞蝗咬得很慘,這次去卻沒人中獎.我還穿雨鞋去...上周6去的人很多,一推人去露營,還看到獵人拿槍跟魚叉去打獵. 於 www.mobile01.com -

#85.990131烏來-卡拉莫基步道、哈盆越嶺古道 - 放羊的狼

哈盆 古道位於烏來鄉福山村,東邊與宜蘭員山鄉接壤,泰雅族人早期遷移至烏來境內,最早即居住於福山村,該地現為山地管制區,從烏來地區跨過烏來攬勝 ... 於 ivynimay.blogspot.com -

#86.2020.10 哈盆古道| 健行筆記

預定行程; D1 10/17(六):三峽台北大學→哈盆越嶺古道登山口→4.5K波露溪→ 6.5K下切溪溝、過溪找營地(宿); D2 10/18(日):溪邊營地→哈盆越嶺古道登 ... 於 today.line.me -

#87.哈盆越嶺古道 - 乘著光影去旅行

哈盆 越嶺古道,原先計畫是露營過夜,不過計畫永遠趕不上變化,突然間和天平說說,兩人包包一背,就順勢跑去走走了。悶熱的夏,走在樹蔭茂盛的哈盆上, ... 於 koalawater.pixnet.net -

#88.馬克經驗:1643.涼夏逍遙遊:哈盆野營--佔據最佳的露營地點

日期:2011/08/20 天數:2 地圖:N16M04 主辦:北岳 人數:19 人員:Me & 眾山友 集合:新店捷運站 開始:哈盆古道入口里程:23公里 時間:10:18:34 上升高度:740公尺 ... 於 www.markchoo.com.tw -

#89.穿越台灣亞馬遜哈盆越嶺古道一 - Primefotografie

穿越台灣亞馬遜哈盆越嶺古道一. 福山村下盆部落3. 13哈盆越嶺步道因蘇迪勒颱風影響,發生多處崩塌,目前已全線封閉,想要再次踏上穿越台灣亞馬遜之 ... 於 1211202123.primefotografie.nl -

#90.台灣的亞馬遜:福山哈盆越嶺古道

... 嵙崁地區的泰雅族人逐漸移居到哈盆地區,之後更擴展到今天的宜蘭崙埤等地區,「哈盆中嶺越嶺道」,就是百年前泰雅族人在福山、哈盆與宜蘭等部落間往來行走的路線。 於 www.tmitrail.org.tw -

#91.烏來哈盆古道-露營溪釣溯溪 - 這是Akino(阿炯)的部落格

烏來哈盆古道-露營溪釣溯溪參加人員:14人Akino、清松、及舜、Sam、旺叔、芝佩、安欣(蘋果)、秀秀、美珠、蕭仔、世民、慧君、天宇、金龍。 哈盆越嶺 ... 於 akinochai.pixnet.net -

#92.哈盆越嶺古道 - 老陳錦鯉

哈盆 越嶺,或稱哈盆古道,入口位於台北縣烏來鄉福山村,新烏路接北107道路往福山在17公里處.左下經福山一號橋.直走產業道路2.6公里處.步道入口.(全長約10公里) 於 chen16965.pixnet.net -

#93.(台灣新北)哈盆古道- 旅遊景點評論 - TripAdvisor

哈盆 古道:查看Tripadvisor 上在台灣新北的旅遊景點排名,瀏覽關於哈盆古道的旅客評論和真實旅客照片。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#94.哈盆越嶺道露營趣 - 登山補給站

本週參加山友邀約的哈盆越嶺道露營活動,在哈盆越嶺古道上過一夜,體驗大自然的洗禮! 第一天7/6. 一早5:30離開家,先載腳踏車到中壢給Jack,7:00 ... 於 www.keepon.com.tw -

#95.哈盆自然保留區- 维基百科,自由的百科全书

哈盆 自然保留區位於中華民國新北市、臺灣宜蘭縣交界,是依據《文化資產保存法》設立的自然保留區。位於福山實驗林內。全區為雪山山脈主、支稜所環抱而成的盆地,有南勢 ... 於 zh.wikipedia.org