嘉義市公園的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列地圖、推薦、景點和餐廳等資訊懶人包

嘉義市公園的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 本地 The Place 09:嘉義市 和徐宗懋圖文館的 閃耀台灣一套八冊(精裝套書,附贈明信片八張)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站滑草滑到不想回家嘉義市最新親子景點星光溜滑梯嘉義市KANO ...也說明:嘉義親子好幸福啊! 國內最大而且還免費開放滑草場,就在嘉義市公園與嘉義市棒球場,嘉義媽媽們又多了一個遛小孩的好去處。 上週末才剛全新登場, ...

這兩本書分別來自編集者新聞社 和時報出版所出版 。

國立臺北科技大學 建築系建築與都市設計碩士班 蘇瑛敏所指導 蔡千瑩的 台灣常見集合住宅建築類型空氣汙染與通風效益研究 (2021),提出嘉義市公園關鍵因素是什麼,來自於建築類型、集合住宅類型、CFD模擬、都市微氣候、都市通氣性、空氣汙染、二氧化氮(NO2)。

而第二篇論文國立臺北科技大學 建築系建築與都市設計碩士班 蘇瑛敏所指導 鍾馨葆的 高層建築量體退縮與天空可視率對環境舒適度之影響 (2020),提出因為有 都市微氣候、住宅配置、高層建築量體退縮、天空可視率、環境舒適度的重點而找出了 嘉義市公園的解答。

最後網站嘉義、東區|嘉義公園.當時空倒轉到日治時代 - 旅行圖中則補充:嘉義是個僅次於台南市具有許多豐富歷史文化與古蹟的古城,嘉義市中有許多古老的 ... 嘉義公園中有許多古蹟群,如嘉義孔子廟、忠烈祠、嘉義神社、射日塔、嘉義市史蹟 ...

本地 The Place 09:嘉義市

為了解決嘉義市公園 的問題,作者 這樣論述:

看見#最野最現代的台灣 《本地ThePlace》刊物的出版以記錄、編輯的方式探究地域真實深刻的面貌。 優質的內容與設計風格,獲得2019年金點設計獎年度最佳設計獎、 2019年日本GOOD DESIGN AWARD BEST100、第44屆金鼎獎政府出版品類-優良出版推薦等多個獎項肯定。 2022年編輯團隊採集有「剛剛好的城市」之稱的嘉義市, 接續著2022台北市;2021嘉義縣;2020年花蓮、新北市;2019年桃園、台南、屏東、台東的精神, 以在地生活風格的元素,集結成內容豐富的地方誌。 無論你是剛接觸地方創生的入門讀者,

或是想再進一步探尋生活意義的進階讀者, 《本地The Place》將透過新角度的編輯與採訪,替你找出在地生活的機會與未來發展的可能。 出版起源: 隨著時代的演變,地方生活的面貌與可能性也隨之改變,《本地The Place》團隊希望透過系列刊物的製作,引領讀者重新找回對於生活的感知能力,並進一步追求在地方生活的各種想像與可能性! 書籍特色 本書屬於《本地The Place》系列,通過另一觀看角度,讓地方生活在頁面上促成讀者的知識旅行能力再提昇。提出不同的生活選項,創造讀者對「人」和「地方」的全新認知和想像。

以「時序、地方數字、地圖、經濟概況、習俗、用語」,深入淺出地介紹一個區域,抓出各項微妙而複雜的「地方事務」、從「經濟、商業活動、品牌」理解在地文化發展,以及「文化、設計、食物、旅行」與「居住者」的關聯。內容豐富、結構嚴謹,兼具人文與設計美感。 由平面設計師葉忠宜擔任封面設計,本書以全彩印刷全書,如實呈現採訪路上的精彩攝影圖像與設計版面,提升紙本書的可讀性和收藏價值。 封底陳澄波畫作《展望諸羅城》經鏡射處理,原圖請見:reurl.cc/RXbM06 部分內容為英文摘要,提供給外文讀者認識台灣的窗口。

嘉義市公園進入發燒排行的影片

針對紅瓦里重慶二街通往南京路未能銜接,內政部都委會專案小組於110年2月2號985次會議審議通過針對重慶路拓寬至12米道路案同意辦理,期待嘉義縣市邊緣的紅瓦里交通更順暢

預計6月辦理許厝庄生活圈道路的右側及南邊的相關工程說明會,建議於今年納入生活圈道路預算申請。

海口寮區域學區為世賢國小與北園國中,平時居民須繞路走文化路轉世賢路,路程為4.2公里,內政部都委會985次會議通過開闢30米計畫道路,不僅可節省能源消耗,也縮減尖峰時段的塞車時間。

公園是許多親子假日玩樂的好地方,日前有些公園雖然洗手台完成了,但缺乏親子友善符合人性、美學的洗手台,阿華請建設處規劃時能多些美感,讓市民及遊客感受嘉義市的城市之美。

關於嘉義市公園裡的樹木存活率偏低,建議市府委外廠商時合約應加註養護存活期限,必要時支付相關人事費用,請委外廠商養護樹木,才能讓嘉義市的公園更加有活力、處處充滿生機。

台灣常見集合住宅建築類型空氣汙染與通風效益研究

為了解決嘉義市公園 的問題,作者蔡千瑩 這樣論述:

台灣都市高層高密度的緊湊都市發展,增加了土地使用的多元性與包容性,同時導致都市熱島效應日益嚴重,傳染病的大流行同時讓都市規劃者重新看待健康都市導向之規畫目標,更顯都市微氣候之重要性。本研究針對台灣集合住宅常見之風車型、工字型與方格型等三種建築類型與不同密度都市空間配置進行都市微氣候的影響分析。選擇台北市大安區成功國宅(風車型建築)與新北市三峽區北大特區(工字型、方格型建築)兩基地,以實地測量與CFD模擬研究工具,比較不同建築類型與都市空間配置對都市通風效益與空氣污染的影響。研究結果藉由概念城市得知改善效益為風車型>方格型>工字型,風車型建築效益最高且可提升行人尺度14%環境風速,降低6.5%

的二氧化氮濃度,方格型建築可提升行人尺度12%環境風速,降低3%二氧化氮濃度。在都市冠層高度中,空氣穿過建築物產生角隅強風使風速提升,風速衰減程度減輕,使集中在建築背風側的二氧化氮濃度降低,提升環境空氣品質。建築類型的通風效果受都市空間配置影響,透過改變建築平面長寬比能有效提升都市環境品質。透過不同建築類型都市區域進行更新前後比較,在成功國宅,當風車型建築之長寬比為0.5且一側翼長平行於地區風向(東北東風)時,整體微氣候改善效果顯著,可提升60%環境風速並降溫5.5°C,空氣流通效應提升且風速衰減程度降低。在都市冠層尺度中,風車型建築讓氣流流通效應增強,平均環境風速提高,環境溫度隨著冠層高度上

升而下降,相對於行人高度,都市冠層高度平均溫度相對較低(28°C)。北大特區的整體效益方格型建築>工字型建築,方格型建築可提升37%環境風速並降低3°C環境溫度,藉由增加風流以減少建築背風側累積的熱量,提高環境整體微氣候品質。在都市冠層高度,方格型建築讓風流穿過建築,使高樓建築產生縮流效應有效帶走熱量並降低街道溫度。工字型建築兩側寬度縮減並將長寬比控制於0.2~0.375之間則建築周邊空氣流動有效提升,可增加34%環境風速並降溫3°C,改善都市微氣候並達到降溫的效果。在都市冠層高度,工字型建築在裙樓之間易產生向上與向下的迎風面渦流,讓建築簇群的中庭、裙樓平均風速有所提升,減少建築平台上堆積的熱

量,達到改善微氣候的效果。

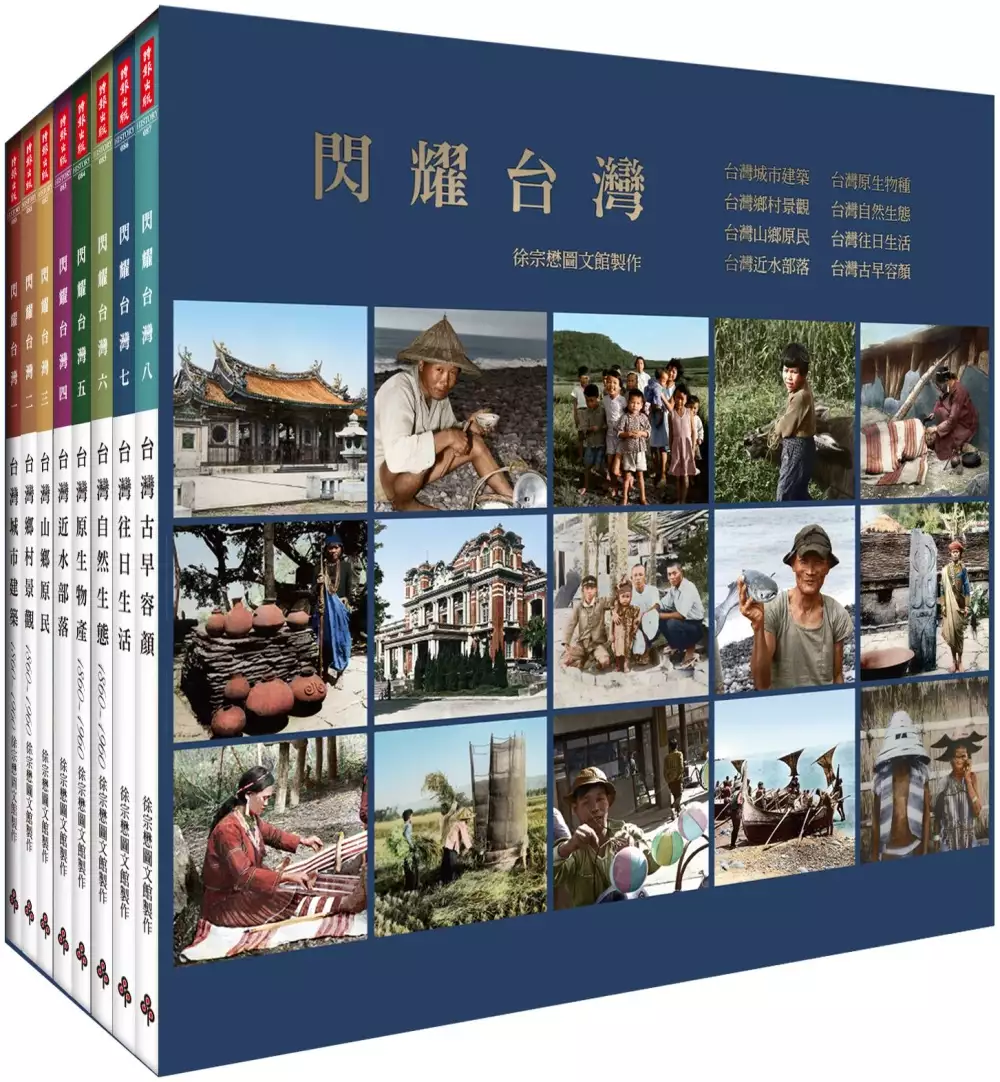

閃耀台灣一套八冊(精裝套書,附贈明信片八張)

為了解決嘉義市公園 的問題,作者徐宗懋圖文館 這樣論述:

閃耀台灣精裝套書八冊 附贈精美明信片(八張) 《閃耀台灣》:台灣土地情感與知識的傳家之寶 從來沒有一套台灣書籍像《閃耀台灣》這般,讓人如此沉浸在台灣土地的百年時空,猶如步行其間,徜徉於四周炫目感人的風情,偶爾也因目睹具體的事件而感受到內心強大的衝擊。這套書已經超過傳統紙本書的視覺極限,而是台灣土地情感而知識的傳家之寶。不只是放在書架,而是注入未來世世代代的台灣人的心靈,不斷地被學習和重溫,具有永恆的典藏價值。 能做到這一點,是因為《閃耀台灣》使用了最精美的照片原材料,以及最高端的現代數位上色工藝技術。這是徐宗懋圖文館動用了累積20年的原照片收藏

,以及過去5年建立的國際一流數位上色藝術師團隊,兩項優勢所取得的驚人成果。 以《台灣山鄉原民》這一本畫冊為例,本畫冊使用日本學術權威森丑之助先生在百年前所拍攝的經典原住民圖錄照片,一般出版社都使用舊出版品反覆翻拍的圖片,大多都已模糊不清;然而,徐宗懋圖文館卻使用用市價高達50萬台幣的森丑之助的精緻柯羅版原版圖片。如此投資只為了取得最好的印製效果,這也使得《閃耀台灣》中的原住民圖像無論內容和視覺效果,都達到了台灣出版界史上的最高峰。 至於物產和生態方面的圖片,則是使用了《大量台灣寫真大觀》、《亞細亞寫真大觀》和《台灣物產大觀》精美的原版照片,呈現了前所未有的視覺效

果。有關過去台灣人生活和習俗的影像則是民國49年(1960年)薛培德牧師所拍攝的經典照片,每一張都是由原底片沖洗出來,並且進行精美的數位上色,展現了動人的往日情懷。 總之,在技術工藝層面,台灣沒有任何一本出版物像《閃耀台灣》做出如此大的財力,動用如此多的人力,以及付出如此深的心力,只為了留下一套值得代代相傳的台灣之寶。 《閃耀台灣》製作完成於台灣疫情最嚴重的兩年,很多人不能正常上學上班,收入和生活都受到影響。然而,就在此時此刻,我們做出最大的投資,投入最大的心力,完成這一套經典作品,代表台灣在艱困的環境中奮鬥不懈的精神,有如一顆閃亮的鑽石,永遠福星高照。

文/作者徐宗懋 以下是八冊書的主題: 《閃耀台灣一:台灣城市建築1860-1960》 台灣建築的時代演變代表著物質與精神的進展軌跡。本畫冊從清朝時期到日本殖民,一直到光復以後,台灣城市景觀的變化,包括建築的材料、風格、實用性,以及對生活實際的影響。時間橫跨一百年,包括日本時代現代城市的興建,書中有數張珍貴的全景圖,考證了過去城區、官署、街道和民房的位置和稱謂,成為十分珍貴的文獻和美學紀錄。 《閃耀台灣二:台灣鄉村景觀1860-1960》 台灣建築的時代演變代表著物質與精神的進展軌跡。本畫冊介紹鄉村地區建築的特色和景觀,清朝

時期主要是傳統閩南和客家的農舍,富裕人家則住三合院,至於原住民則是傳統的茅草屋或石板屋。日本時期,城市建築出現較大的變化,不過鄉村建築的變化較少,直到光復以後大量的水泥房和磚石房,又呈現新的風貌。 《閃耀台灣三:台灣山鄉原民》 以日本的台灣原住民權威森丑之助的圖像原作為底本,圖像反映的山區景觀與原住民生活狀態,本書主要集中在山區原住民部落的人文風情,包括泰雅族、卑南、布農、排灣等部落,本書著重介紹這些部落在山區的生存方式,包括信仰、生產以及日常生活習俗等,內容豐富,為珍貴文獻和美學資料。 《閃耀台灣四:台灣近水部落》 以日本的台灣原住民權威森丑之助的

圖像原作為底本,透過高端的上色技術賦予新的生命。本畫冊介紹靠近海洋和湖泊的原住民部落,主要集中在阿美族、達悟族和邵族,書中以豐富多彩的照片表現他們和海洋以即湖泊的生活關係,其中達悟族捕獲飛魚的圖像紀錄,更是珍貴的歷史文獻。 《閃耀台灣五:台灣原生物產1860-1960》 1960年代台灣輕工業興起之前,台灣的主要生產農業產品和大宗原料,同時包含部分漁牧事業,即以本身的土地為生產資源、包括稻米、蔗糖、樟腦、水果以及養蠶事業等等,充分反映台灣在工業化之前的生產情況,這也是早期台灣經濟的主體。 《閃耀台灣六:台灣自然生態1860-1960》 本畫冊使用民間

老照片以及薛培德牧師的攝影作品,完整呈現台灣從清代、日本殖民,到光復初期的動植物自然生態,包括主要的動物和植物,以及高山景觀。這是台灣原生物種和大自然的完整呈現。 《閃耀台灣七:台灣往日生活》 1960年,即那個年代的人們習慣稱的民國49年,美籍牧師薛培德先生拍攝的約三千張台灣照片中,忠實地留下了基層台灣百姓的珍貴豐富影像紀錄。1970年代台灣快速工業化之前基層百姓仍然生活於農業社會的形態,包括婚喪禮俗、各種手工行業、飲食習慣,甚至鄰里關係等等。許多現象已經存在百年以上,但在1970年代以後卻逐漸消失了。今天50歲以上的台灣人,可能童年時期在農村地區還經歷了農業社會型態的

尾端。 本畫冊主要集中薛培德牧師作品中有關早期台灣人生活的型態,包括信仰、工作、日常作息等,這些都是老台灣人走過的生命之路,因此,本書不僅是懷舊,也有社會學的紀實價值。 《閃耀台灣八:台灣古早容顏》 美籍牧師薛培德先生拍攝的約三千張的台灣照片中,忠實地留下了基層台灣百姓的珍貴豐富影像紀錄。除了生活型態,還拍下了當時人們的容貌神情、穿著打扮,透過帶著喜怒哀樂情感的容顏,那個年代的生活模式與精神,更生動地被記錄下來。 本畫冊集中表現老台灣人的容顏風貌,包括男女老幼的面容、服飾以及人際互動的狀態,不僅是老台灣生動的生活記憶,也是上一輩人不可抹滅的

容顏。

高層建築量體退縮與天空可視率對環境舒適度之影響

為了解決嘉義市公園 的問題,作者鍾馨葆 這樣論述:

近年來都市規模擴大和多元化的發展,建築型態逐漸朝向高層、高密度化,導致都市熱島效應日益嚴重,影響居住生活品質。據研究指出透過建築量體退縮設計,有助於提升都市通風,改善熱島效應並提升環境舒適度。本研究針對台北市高層高密度化之連棟型、雙拼型以及風車十字型等三種建築配置進行建築量體退縮對於都市微氣候之影響分析,並利用實地量測與計算流體力學(Computational Fluid Dynamics,CFD)軟體作為分析工具,採用 Testo 480 多功能環境量測儀與天空可視因子測量儀器(Sky View Factor,SVF)所得之物理環境資料進行整體區域微氣候模擬分析,比較不同住宅配置形式及天空

可視率為原則進行高層建築量體退縮尺度方案設計,同時探討高層建量體退縮尺度與 SVF 之關係,分析其道路寬度(W)、退縮高度(H)、退縮深度(D)與 SVF 對都市微氣候之影響。結果顯示,住宅配置型式與量體退縮皆對於 SVF 與環境舒適度具影響力,以風車十字型配置最具良好的微氣候環境,而退縮深度越大其 SVF 指數越高;透過概念城市模擬方案可得知為改善行人尺度微氣候環境應以底層退縮進行設計,而欲改善都市冠層微氣候環境則應以頂層退縮進行設計。更新改善方案量體退縮模擬背風側街區方案以風車十字型改善效果最為顯著,迎風側街區則以雙拼型改善效果最為顯著,整體則以迎風側較背風側之街區建築量體退縮設計更有效改

善行人尺度微氣候;不同配置形式量體退縮改善方案影響舒適度效果為風車十字型>雙拼型>連棟型配置,且整體以風車十字型配置之底層退縮 12m 設計為天空可視率及舒適度最佳方案。

嘉義市公園的網路口碑排行榜

-

#1.嘉義東區 日式老屋【嘉義市史蹟資料館】隱身嘉義公園內。

逛完KANO棒球園區後,想說順便到旁邊的嘉義公園走走,沒想到裡面居然隱藏一處充滿日式風情的「嘉義市史蹟資料館」。現在就跟著我的攝影眼Let's go~ ... 於 keavyi7tao.pixnet.net -

#2.昭和十八J18嘉義市史蹟資料館/秒到日本/文創餐廳/咖啡/輕食/射 ...

昭和十八J18嘉義市史蹟資料館(點此連結fb粉絲團) 地址:嘉義市公園街42號(嘉義射日塔前) TEL:05-2770-518 營業時間:星期日~四8:00-17:00、星期五~ ... 於 luckyday296.pixnet.net -

#3.滑草滑到不想回家嘉義市最新親子景點星光溜滑梯嘉義市KANO ...

嘉義親子好幸福啊! 國內最大而且還免費開放滑草場,就在嘉義市公園與嘉義市棒球場,嘉義媽媽們又多了一個遛小孩的好去處。 上週末才剛全新登場, ... 於 choyce.tw -

#4.嘉義、東區|嘉義公園.當時空倒轉到日治時代 - 旅行圖中

嘉義是個僅次於台南市具有許多豐富歷史文化與古蹟的古城,嘉義市中有許多古老的 ... 嘉義公園中有許多古蹟群,如嘉義孔子廟、忠烈祠、嘉義神社、射日塔、嘉義市史蹟 ... 於 journey.tw -

#5.[嘉義市].嘉義公園.陳澄波故居 - Tony的自然人文旅記

嘉義公園歷史悠久,百年樹木,蔚蔚蒼蒼,尤其是走在樹木園的林間步道,感受頗覺奇妙。 園內的步道新穎完善,而林相則讓人宛如置身山中,忘了是身處嘉義市 ... 於 www.tonyhuang39.com -

#6.嘉義市積極打造主題式全齡公園百年嘉義公園改善工程8/4動工

【記者陳信利/嘉義市報導】嘉義市政府以「百年地景-嘉義遊園地」為主軸,提出「嘉義公園改善工程計畫」,總經費2500萬元。嘉義公園將於8月4日( ... 於 www.kingtop.com.tw -

#7.前往的嘉義市東區公園街46號(嘉義射日塔) 路線指示 - Google ...

前往的嘉義市東區公園街46號(嘉義射日塔) 路線指示. 於 maps.google.com -

#8.模擬圖曝!嘉義公園大整修鳥籠開放式、噴水池可摸水

市府建設處表示,嘉市35座公園,市府展開「公園2.0」計畫,將特色主題、全齡概念導入公園改善及新闢工程,以「百年地景-嘉義遊園地」主軸來改嘉義公園, ... 於 udn.com -

#9.武漢肺炎》防疫三級警戒嘉市封鎖公園涼亭

嘉義 縣政府公告5月19至28日各項管制措施,包括關閉KTV、遊樂場、休閒農場、活動中心等娛樂場所及社區大學、樂齡學習中心等教育場所。 戴口罩執法部分, ... 於 newtalk.tw -

#10.疫情警戒降級嘉市公園設施暫時不開放 - 中央社

COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情降溫,27日起將降為2級警戒;嘉義市長黃敏惠今天表示,餐飲開放內用,須遵照防疫措施,社區關懷據點、公園兒童遊戲 ... 於 www.cna.com.tw -

#11.Напътствия до 嘉義公園, 公園街, 46, 嘉義市東區 - Waze

Realtime driving directions to 嘉義公園, 公園街, 46, 嘉義市東區, based on live traffic updates and road conditions – from Waze fellow drivers. 於 www.waze.com -

#13.嘉義市嘉義公園的中古屋新屋共有75 筆出售中

嘉義市 嘉義公園的中古屋新屋共有75 筆出售中,嘉義公園美套房,有巢氏房屋,華廈10.95坪售價:288萬,嘉義公園景觀美套房*漂亮裝潢*保全管理*,電梯大樓10.95坪售價:288萬, ... 於 www.housebe.net -

#14.【嘉義】。射日塔頂樓看嘉義市!日式建築史蹟資料館

位於嘉義市公園內高62公尺的射日塔造型取自阿里山神木,塔的底層是忠烈祠,中間一線天的青銅雕刻是原住民射日神話,頂樓則有咖啡廳也能看到嘉義市的 ... 於 becky-photo.com -

#15.嘉義公園嘉義景點玩全台灣旅遊網

位在嘉義市東郊的嘉義公園建於明治43年,面積約268000平方公尺,嘉義新八景中的「公園雨麡」,指的就是園中美景,嘉義公園腹地寬廣,與嘉義體育館、嘉義植物園相連, ... 於 okgo.tw -

#16.嘉義公園- 東區- 嘉義市- 台灣旅遊資訊- 旅遊導覽

嘉義公園座落於嘉義市區東側,該公園建於明治43年(西元1910年)。公園內林木蒼翠,走入其中有心曠神怡之感,嘉義新八景之一的「公園雨麡」,所指即是園 ... 於 www.travelking.com.tw -

#17.嘉義公園要多少? 管理須做好

【中正E報林?、黃怡豪/嘉義報導】. 嘉義市的公園越建越多,但是否有其必要性,民眾各有說法。而政府又該怎麼規劃和進行管理也是目前面臨的問題。 於 www.peopo.org -

#18.民眾對公園不當使用行為的態度— 以嘉義市十處公園為例

為了使公園能達到預期效. 果,從都市計畫層面、公園使用分區規劃、服務設施設計到營運管理各層面皆不得忽. 視。本研究發現嘉義市的公園調查文獻並不多,因此針對嘉義市 ... 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#19.嘉義市中正公園- 嘉義- abic愛貝客親子遊

嘉義市 中正公園位於嘉義市西區,佔地約4000坪,於1989年完工的,公園裡面有知名的音樂台,也有一些公園的兒童遊樂設施。 公園裡有大型的溜滑梯跟一些攀爬架整合成給 ... 於 www.abic.com.tw -

#20.公園派出所 - 嘉義市政府警察局

聯絡電話:05-2783141 聯絡住址:嘉義市東區中山路2 號聯絡信箱:[email protected]. 公園派出所.jpg. facebook · Plurk · Delicious · Posterous · Tumblr ... 於 www.ccpb.gov.tw -

#21.嘉義公園步道 - 健行筆記

公園 沿著山子頂山勢而闢建,林木蒼翠、老樹參天,花草扶疏、爭奇鬥艶,紅磚牆拱門造景、小橋流水、紀念碑、牌坊、砲台等建築古意十足,優美的景致,入選為嘉義市八景之 ... 於 hiking.biji.co -

#22.嘉義市嘉義公園的房子| 好房網買屋-吳淡如推薦

嘉義住商一銀東區嘉義公園陽光車庫別墅稀有物件. 嘉義市東區圓福街. 看地圖. 46坪 5房(室)2廳3衛 1~3/3樓 含車位. 8小時前刷新 住商不動產 經紀人住商嘉義一銀店 優質. 於 buy.housefun.com.tw -

#23.嘉義市公園列表 - Wikiwand

友忠公園, 後湖公園, 中庄公園, 北社尾公園, 光路公園. 番仔溝公園, 劉厝公園, 劉厝2號公園, 劉厝3號公園, 湖內兒童公園. 短竹公園, 義昌公園. 資料來源:嘉義市政府 ... 於 www.wikiwand.com -

#24.嘉義》文化公園超酷諸羅樹蛙攻佔化身遊樂場竟然免門票

嘉義文化公園諸羅樹蛙攻佔公園化身遊樂場,嘉義首座共融式公園蛙蹼溜滑梯、彈跳床、大 ... 特色遊樂設施全部免費使用,喚起玩心放電去/嘉義市親子遊。 於 fbuon.com -

#25.嘉義市土地使用及公園綠地變遷分析

嘉義市政府朝著建構一個生態永續的都市發展,對於公園綠地的闢建與. 維護為重點施政,但在內政部營建署的土地利用統計顯示嘉義市公園綠. 地不足仍需要持續的增闢。因此,本 ... 於 www.nqu.edu.tw -

#26.嘉義市公園場地申請及使用收費辦法

使用嘉義市(以下簡稱本市)公園場地辦理集會、展覽、演說、表演或其他使用者,應於使用前十日填具申請表向嘉義市政府(以下簡稱本府)申請使用及繳交使用費。 於 www.rootlaw.com.tw -

#27.臺灣嘉義市嘉義公園附近10 間最佳飯店 - Booking.com

KM Hostel 位在嘉義市,距離嘉義文化路觀光夜市400 公尺,距離嘉義公園2.2 公里。這間住宿提供的設施與服務包括共用廚房、共用休息室以及全館WiFi(免費)。 於 www.booking.com -

#28.【嘉義景點】嘉義公園~腹地超大的嘉義公園,設施多元豐富

當然知名的景點像是射日塔、嘉義市史蹟資料館.... 這些大目標在蓉蓉之前的文章都介紹過,有興趣的朋友可以在點選回顧看看唷! 於 s045488.pixnet.net -

#29.嘉義公園| MENU 店+ 24 小時線上預約

場地借用須知:. *場地使用時必須嚴格遵守嘉義市公園管理自治條例第九條之相關禁止行為規定,違規者依違規項目裁處罰鍰新台幣1200元~6000元並停權借用 ... 於 booking.menushop.tw -

#30.【嘉義】KANO棒球園區+嘉義公園+王牪牛排+打貓冰果室

KANO園區係由原嘉義市棒球場西側停車場所改建,耗資4,000多萬,佔地 ... KANO棒球園區旁邊就是嘉義公園,看起來環境很清幽,我跟老爺想說就順便去探訪 ... 於 smile-eye.net -

#31.嘉義市八景之一,高達26公頃的親子公園!

嘉義市 最大的綜合性公園當屬嘉義公園, · 高達26.8公頃的面積,小橋流水、假山造景、古木參天, · 非常適合全家同遊。 · 嘉義公園裡面有多樣化的運動場域,. 於 fresh438.pixnet.net -

#32.嘉義市公園涼亭+兒童遊戲場+體健體場地8月27日起開放

疫情逐漸趨緩,嘉義市政府宣布自8月27日起公園涼亭、兒童遊戲場、體健設施及運動場地,與東區體育館戶外籃球場、嘉義市運動公園運動場域(滑輪場、網 ... 於 www.ettoday.net -

#33.2021連假就到嘉義一日遊吧【嘉義親子景點推薦懶人包】嘉義 ...

沉睡森林主題公園 ... 嘉義市最新ig打卡亮點-童趣世界「沉睡森林」,鄰近檜意森活村,一定要順遊! 森林裡的療癒動物 ... 於 happymommy.pixnet.net -

#34.孔廟、嘉義市史蹟資料館、射日塔、市立棒球場x 嘉義一日遊

嘉義公園座落於嘉義市區東側,該公園建於明治43年(西元1910年)。 - 快樂的過每一天. 一直為家裡忙碌工作的hank爸 hank媽特地在 ... 於 ihappyday.tw -

#35.打造實體遊戲百科全書嘉義市中正公園2.0明開工

嘉義市 打造各具特色的主題公園,以設計力導入公共建設,繼百年嘉義公園動工後,「中正公園兒童遊戲場改善工程」預計於明(23)日開工,工期90日曆天, ... 於 www.taiwanhot.net -

#36.嘉義景點》射日塔嘉義公園新地標 空中花園360度景觀視野絕佳

位於嘉義公園內的射日塔,為一座高62公尺共12層的塔式建築,原址為日治時代的嘉義神社,神社本殿於二戰後改為嘉義市忠烈祠,於1994年4月24日受祝融之 ... 於 momotravel.tw -

#37.公園街-嘉義市待售房屋的歷史成交紀錄及各大 ... - 實價登錄比價王

嘉義市公園 街買屋比價。共有2筆,新上架1筆,最新降價0筆,2021/11/20更新。彙整信義房屋、永慶房屋、591等各房仲待售房屋,一站比較所有開價滿足您尋找嘉義市公園街房屋 ... 於 buy.houseprice.tw -

#38.【嘉義景點】嘉義公園|神社.射日塔.滑草,超好玩的公園!

嘉義公園位於嘉義市區,是一個擁有多項設施的公園,除了有能體驗和服的昭和十八J18、在射日塔景觀咖啡廳俯看風景,還有多項免費的遊樂設施 ... 於 carolblogtw.com -

#39.嘉義公園火雞肉飯。優質米飯油蔥系|在地人推薦30年老店。遷 ...

創業30年的公園火雞肉飯,目前傳承至第二代經營,老店原本在啟明路上, ... 嘉義|旅遊美食margaret1122 2021-09-05 ... 嘉義市東區忠孝路338號. 於 margaret.tw -

#41.【嘉義旅遊】賞花兼看古蹟‧充滿歷史的嘉義公園/免費參觀/一日 ...

嘉義公園座落於嘉義市區東側,建於明治43年(西元1910年),至今已超過百年。 總面積達26.8公頃(含植物園、史蹟資料忠烈祠),和台北大安森林公園 ... 於 ipapago.tw -

#42.嘉義旅遊》嘉義市史蹟資料館+嘉義公園- 青青小熊*旅遊札記

嘉義旅遊,嘉義市史蹟資料館,嘉義公園半日遊,究竟嘉義公園有什麼特別的地方?其實,嘉義公園與一般的公園不同,它不單單是個休閒散步的地方,它的歷史相當 ... 於 yoke918.com -

#43.嘉義市政府建設處- 兒七公園預定地會勘| Facebook

兒七公園預定地會勘. ... 嘉義市政府建設處, profile picture ... 感謝今周刊 團隊的肯定,嘉義市很小,但我們有大大的能量;永續城市的理念也是台灣人的精神,沒有 ... 於 www.facebook.com -

#44.嘉義公園-嘉義駱駝 - 游重森

2016年7月30日攝氏34℃ 嘉義市東區啟明路264號晴天重森ㄚ被今天一大早,從台北搭高鐵到嘉義站。 嘉義高鐵站有免費公車到嘉義市區非常方便. 於 csyoutw2001.pixnet.net -

#45.社區通各社區網站-嘉義市東區東川社區

距離新營市不遠的嘉義市公園和植物園,是不錯的選擇。公園占地廣大、花木扶疏,有國寶級的阿里山森林鐵道老火車頭,並有嘉市地標射日塔,可將嘉市景致一覽無遺;而公園 ... 於 sixstar.moc.gov.tw -

#46.民眾勸不聽!嘉義市政府「妙招」阻公園群聚:圍起來!

疫情大爆發,全台三級警戒,嘉義市政府圍堵群聚加強防疫,20日對嘉義公園2座涼亭、興嘉公園3座涼亭,拉封鎖線還加上菱格網鐵籬,市政建設處表示,連日 ... 於 www.ctwant.com -

#47.嘉義市河濱運動公園自行車道整修完工| 大紀元

嘉義市 府全力打造健康、運動及樂活氛圍。2021年11月5日嘉義市長黃敏惠與市府教育處、管理單位體育場團隊及吳德揚建築師事務所,一同前往嘉義市河濱 ... 於 www.epochtimes.com -

#48.一個人戀單眼趣,在-(嘉義市公園) - Cindy的部落格

(嘉義市公園)介紹-以下小字截取自網路~ 「嘉義公園」具有百年以上的歷史,佔地空間相當廣大,約有268000平方公尺,是嘉義市最大的綜合性公園。公園內古木參天、假山造 ... 於 cindy163.pixnet.net -

#49.嘉義市公廁地點 - 台灣公開資訊網

公廁點位地圖請至此查詢https://socmap.chiayi.gov.tw/,來源:嘉義市政府, ... 蘭潭水庫泛月公園旁公廁(共3座,男廁1座、女廁1座、無障礙廁1座), 嘉義市東區蘭潭水庫泛 ... 於 tw.datagove.com -

#50.2020 嘉義市「 光織影舞藝術展」,落在北香湖公園水面中的 ...

嘉義 中秋節去哪玩?光影交錯的裝置藝術,落入水面的月亮,倒影圓滾滾的在眼前美麗著,使人沈浸在這水面上的月色。透過燈光藝術在葉子上的特殊打光, ... 於 www.daisyyohoho.com -

#51.嘉市中央廣場森林冒險遊戲場啟用身障童也能開心玩 - 自由時報

中央廣場森林冒險遊戲場於今年5月竣工,今天正式啟用,是嘉義市首座設置無 ... 嘉義市公園遊具,並將於中正、北香湖、嘉義公園公園等全齡式共融遊具。 於 news.ltn.com.tw -

#52.嘉義公園- 射日塔、史蹟資料館、北門驛、鐵道文化村 - 隨意窩

有位朋友曾和我提說:”哪天來幫我介紹嘉義的大小事?” 答應後就任由時間去默默沈澱累積,坐長途車要克服暈車障礙,讓我沈思了很久~ 還沒晃過嘉義平地,今天先來嘉義市 ... 於 blog.xuite.net -

#53.【嘉義景點】嘉義人氣最旺文化公園~首座青蛙主題公園!大型 ...

嘉義 新型態主題公園來囉!整個園區最亮眼的主角是諸羅樹蛙,超大型蛙王樹立眼前歡迎著每個人,還有小孩會瘋狂的超大座溜滑梯! 近年來的嘉義有越來越年輕化的感覺,不 ... 於 kokoha.tw -

#54.全國公園密度最高嘉市每週一、二密集消毒 - 公視新聞網

嘉義市 有34處公園,是全國公園密度最高的城市,武漢肺炎期間,嘉義市政府宣布,將持固定每週一、週二進行消毒工作,防範疫情所帶來的影響。 於 news.pts.org.tw -

#55.嘉義公園 - 看見台灣360

公園 內完成的眺望塔暨忠烈祠新建工程正式取名為「射日塔」,塔高62公尺,底層為忠烈祠,最高層可俯瞰嘉義市全景,園區陸續辦理修繕及整理,92年及93年分別辦理親水溪及尿尿 ... 於 www.viewtaiwan.com -

#56.公園位置圖 - 嘉義市政府建設處

嘉義公園. 嘉義公園,闢建於日治時期明治43年(西元1910年),建成之初以「嘉義公園」為名,民國38年(西元1949年)國民政府遷台後,曾更名為「中山公園」,至民國85年起,再度 ... 於 economic.chiayi.gov.tw -

#57.嘉義特色公園》嘉義公園(嘉義百年公園)~超吸睛飛碟石頭溜 ...

【嘉義公園】佔地26.8 公頃,是嘉義市最大綜合性公園,也是嘉義市八景之一,. 公園內有成蔭的綠樹、有豐富的歷史遺跡,還有許多休閒設施和好玩的兒童遊戲 ... 於 twobunny.tw -

#58.連身障者也能玩的開心樂園:嘉義中央廣場-森林冒險遊戲場

... 廣場公園,充滿著綠意好美啊~. 攀岩牆周圍還有兩條固定的繩索,邊攀岩或拉著繩索往前進,充滿兒童探險的遊戲攀岩牆,是嘉義市首座! 於 decing.tw -

#59.嘉義親子景點》KANO園區特色公園. 超寬版星光溜滑梯+嘉義市 ...

又來嘉義找新景點,嘉義公園旁KANO棒球園區新亮點,超寬版磨石子溜滑梯、嘉義市第一座滑草場開放免費玩,真的是孩子的新天堂,4米高度落差下滑時速度 ... 於 bobowin.blog -

#60.昭和J18.嘉義市史蹟資料館|下午茶.花浴衣體驗.情侶約會

嘉義超人氣體驗浴衣景點➤嘉義最美公園神社➤昭和十八J18 唯美的日式建築,走進能感受濃郁日式氣息 昭和J18同時也是嘉義市史蹟資料館來訪可以用餐午 ... 於 fullfenblog.tw -

#61.嘉義遛小孩景點 嘉義公園 百年公園也好好玩豐富多元的兒童 ...

嘉義公園占地廣大,是嘉義市最大的綜合性公園,還是嘉義的八景之一,除了豐富的兒童遊樂設施外,還有射日塔、蒸汽火車頭、孔廟、植物園、嘉義史蹟 ... 於 eeooa0314.pixnet.net -

#62.嘉義市公園列表- 維基百科,自由的百科全書

嘉義市公園 列表. 嘉義公園 · 北香湖公園 · 二二八國家紀念公園 · 東區二二八紀念公園 · 中正公園 · 文化公園 · 都會森林公園 · 芳草公園 · 民生綠地公園 · 長榮公園. 於 zh.wikipedia.org -

#63.嘉義市公園兒童遊樂設施整理| 記者快抄

[綠記] 嘉義市公園兒童遊樂設施整理. [即時新聞/記者快抄] 地方媽媽有感而發,有沙坑塑膠罐頭溜滑梯,有付費地下停車場,塑膠罐頭溜滑梯,芳安路停車 ... 於 ptt.islander.cc -

#64.【嘉義親子景點】KANO園區|嘉義市第一座滑草場,4米高滑 ...

Jan 20. 2021 17:08. 【嘉義親子景點】KANO園區|嘉義市第一座滑草場,4米高滑草場、星光溜滑梯、乾式噴泉戲水區 特色公園免費玩. 40989. 創作者介紹. 於 brainfart99.pixnet.net -

#65.打造主題式全齡公園嘉義公園改善工程8/4 動工 - OwlTing

市府建設處田長沛處長說明,工程分為兩個區域,工區一為嘉義公園西北側區域,近民權路側,以尿尿小童、太空城堡遊戲場與小西湖區域,延伸至舊有鳥籠區進行 ... 於 www.owlting.com -

#66.篇名: 嘉義公園過去、現在、未來作者

而歷經日本殖民時代、戰後國民政府,乃至現在,歷史的痕. 跡依舊鮮明。被列為市定古蹟的嘉義神社、清代以來的孔廟與大砲,再加上陳澄. 波作品及射日 ... 於 www.shs.edu.tw -

#67.【嘉義市景點】文化公園。樹蛙成長日記為主題的共融式遊戲場

嘉義市 .文化公園,在地歷史悠久的老公園,因缺乏特色故加入新意,今年超夯的共融式遊具,融入在地意象諸羅樹蛙,遊戲場共有12項設施,就是要讓小朋友玩 ... 於 pink.123blog.tw -

#68.嘉義市公園路[嘉義公園]休閒好去處 - 輝坤的部落格

[嘉義公園](原中山公園)為本市最大綜合性公園,亦為本市8景之一,市民遊憩觀光勝地,為提昇休閒服務功能,乃將現況已闢面積19.8公頃設施予以整建,並將未闢面積6.98 ... 於 a410403.pixnet.net -

#69.嘉義市公園涼亭、兒童遊戲場27日開放但2處夯點仍封閉

疫情逐漸趨緩,嘉義市政府宣布27日起公園涼亭、兒童遊戲場、公園內及體育場館的體健設施、嘉油鐵馬道、蘭潭後山步道等開放使用,但遛小孩的熱點KANO滑 ... 於 www.chinatimes.com -

#70.番仔溝公園:酷炫機器人主題式公園,全嘉義市最大沙坑

嘉義特色公園︱番仔溝公園:酷炫機器人主題式公園,全嘉義市最大沙坑,就在陸橋下,玩耍不必曬太陽 ... 番仔溝公園這個名稱真特殊,沒錯,它正巧就位在縱貫鐵路以西及番仔溝 ... 於 vickylife.com -

#71.【嘉義市】嘉義公園

太空城堡遊戲場是許多嘉義人從小的共同回憶,主體飛碟溜滑梯為國內少數僅存的滑石子溜滑梯,內部還有精美壁畫。嘉義市公園2.0計畫陸續啟動,109年11月1日 ... 於 formosarace.blogspot.com -

#72.【公園斷頭台3】全台清查!多縣市早移除嘉市廣設輪胎還卸責 ...

嘉義市公園 管理處在公園廣設輪胎,卻發生「躺輪胎」摔斷頸的意外,民眾認為公共設施設置或管理有缺失提出國賠,若主管機關真有疏失,不但賠償將由全民 ... 於 tw.appledaily.com -

#73.公園場地列表| 嘉義市公園租借

嘉義市公園 租借線上系統流程 · 文化公園 · 文化公園 · 北香湖公園 · 文化公園 · 嘉義公園 · 中正公園 · 興嘉公園 · 228紀念公園. 於 cyp.gopomo.com -

#74.嘉義公園- 관광정보| Lan Kwai Fong Garden Hotel

嘉義市 史蹟資料館兩棟建物乃日治時代嘉義神社附屬的齋館及社務所,創建於昭和18年(西元1943年),齋館係前往神社祭祀前齋戒和準備的地方,而社務所為神社的行政管理辦公處。 於 lankwaifonghotel.com.tw -

#75.嘉義市 百年公園 - 阿賓的旅遊札記

『嘉義公園』位在嘉義市東郊,始建之初,依山仔頂山勢開闢園地,後來又拓寬 ... 『嘉義公園』裡的這座尿尿小童銅像,身高約90公分,據說這座尿尿小童 ... 於 tungbin.pixnet.net -

#76.嘉義市公園百花盛開歡迎來賞花 - Yahoo奇摩新聞

嘉義市公園 百花盛開歡迎來賞花。(記者黃昭博翻攝) 記者黃昭博/嘉義報導位於嘉義市劉厝里大富路的228國家紀念公園,佔地4公頃的波斯菊目前已開始綻放 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#78.嘉義番仔溝公園再變身爸媽小孩最愛的帶狀全齡遊戲場今開放

為了讓親子、老少有更舒適貼心的遊戲休閒空間,打造「全齡共享、世代宜居」之城,市府積極推動公園2.0升級計畫,其中番仔溝公園以總經費450萬元,打造 ... 於 news.sina.com.tw -

#79.2020, July 昭和十八J18 嘉義市史蹟資料館 台灣最美公園神社 ...

拖延症沒有盡頭,台灣環島景點至今一個都還沒分享,先來分享嘉義市史蹟資料館,也就是昭和十八J18。嘉義市史蹟資料館就在嘉義公園裡面,附近還有嘉義 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#80.嘉義市.公園用地.出售| 嘉義房屋- HouseWeb房屋網

為您找到1筆嘉義公園用地出售物件,另外想買嘉義公園用地法拍. ... 嘉義公園用地出租,超過591 種房屋資訊讓您選擇,包租代管社會住宅租賃, ... 嘉義市 公園用地 於 www.houseweb.com.tw -

#81.台灣3+2郵遞區號查詢- 嘉義市東區公園街

查詢嘉義市東區公園街郵遞區號(五碼,3+2碼), 嘉義市東區公園街. 於 zip5.5432.tw -

#82.文化公園走路和跑步- 嘉義市,中國台灣 - Pacer

文化公園是一條位於西區,嘉義市,中國台灣的步道,他的長度為0.6km (大約1000步) ,爬升高度為0m,難度評級簡單。用Pacer App發現更多優質路線吧! 於 www.mypacer.com -

#83.嘉義公園| 台灣旅遊景點行程

四方通行玩樂地圖以台灣旅遊景點資訊為主的入口網,提供您嘉義公園的景點介紹,與嘉義公園周邊旅遊景點、美食、地圖、住宿、交通、照片資訊,還有最熱門的嘉義市景點、 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#84.【嘉義火雞肉飯推薦】嘉義公園火雞肉飯,油蔥系雞肉飯要搬家了

店家/景點資訊 · 店家名稱:嘉義公園火雞肉飯 · 所在地址:臺灣嘉義市新生路200號 · 營業時間:日 一 二 四 五 六 06:40-13:00 · 店家電話:05 278 1372 · 評價 ... 於 nash.tw -

#85.嘉義公園> 嘉義市 - 交通部觀光局

嘉義公園位在嘉義市東郊,始建之初,依山仔頂山勢開闢園地,後來又拓寬東西邊的空地,築橋修路,計公園面積約268,000多平方公尺,園內古木參天,涼亭水榭,假山魚池, ... 於 www.taiwan.net.tw -

#86.【嘉義親子景點】番仔溝公園~橋下新亮點!機器人全齡遊戲場 ...

嘉義 親子景點番仔溝公園是機器人主題帶狀全齡遊戲場,位於橋下,無論晴天雨天都能玩,酷炫機器人主題步道、飛碟溜滑梯、大沙坑、跳格子等特色遊具, ... 於 yoyoman822.pixnet.net -

#87.嘉義市公園街實價登錄查詢,不動產房價行情 - 樂屋網

樂屋網提供嘉義市公園街內政部實價登錄查詢,擁有最完整政府房屋、土地、透天厝等不動產房價,房價走勢幫助你掌握最新嘉義市公園街社區、房地產最新實價登錄交易行情, ... 於 www.rakuya.com.tw -

#88.嘉義公園旅遊攻略指南

嘉義公園是一景點,位於嘉義市東區東川里山仔頂249號,公園內林木蒼翠,嘉義新八景的公園 ... 嘉義公園地點嘉義市區的東側性質古迹公園出名事物阿里山森林鐵道老火車頭. 於 hk.trip.com -

#89.[閒聊] 嘉義市公園推薦- Pokemon GO - 寶可夢GO | PTT遊戲區

推薦幾個嘉義市的公園: 1嘉義公園/東區約15花點,是嘉義市花點最密集的公園,來回一圈約半 ... 建議若投宿嘉義市可在這邊逛,一邊吃吃喝喝一邊抓。 於 pttgame.com -

#90.2019健康城市大調查》醫療長照資源豐打造公園綠地智慧城

嘉義公園比大安森林公園還大,嘉義市醫療服務也打敗台北市,還是全台第一個高齡友善城市。 於 www.commonhealth.com.tw -

#91.昭和十八J18-嘉義市史蹟資料館、文化路夜市美食,還有住宿 ...

【嘉義之旅:說走就走Day1】偽出國行程,嘉義市立美術館、嘉義公園、昭和十八J18-嘉義市史蹟資料館、文化路夜市美食,還有住宿推薦! 嘉義美食 ... 於 huablog.tw -

#92.嘉義市東區-嘉義公園精彩百年(上) @ 阿宏的行行攝攝

嘉義公園 創立於西元1910年,1911年11月3日舉行開園式今年剛好滿100年,市府在12月初舉辦百年慶祝活動阿宏從小時候就常到公園內玩耍,國小還到這裡 ... 於 bonbonkitty.pixnet.net -

#93.【遊記】嘉義-嘉義公園。擁有豐富古蹟史料的百年公園

嘉義公園興建於1910年,算一算...人家已經104歲了耶!! 歷史古蹟眾多,像是忠烈祠、射日塔、孔廟、蒸氣火車頭、嘉義市史蹟 ... 於 aabbaabb88.pixnet.net -

#94.昭和十八J18嘉義市史蹟資料館,日式庭院古色古香建築超好拍

嘉義景點)隱藏在嘉義公園中的美麗神社,昭和十八J18嘉義市史蹟資料館,日式庭院古色古香建築超好拍 · 墾丁海景)龍磐大草原/走3分鐘就能擁有無敵海景/ ... 於 cmeyy.com -

#95.<遊嘉義>嘉義市區裡的森林~樹木園與射日塔

射日塔 (Chiayi Tower),位於臺灣嘉義市嘉義公園內,為一座高62公尺的塔式建築,共12層,由國立成功大學建築系教授林憲德與卓建光建築師事務所共同規劃 ... 於 anny3805201314.pixnet.net -

#96.【嘉義 東區】嘉義中山公園~嘉義棒球場、嘉義史蹟資料館

【嘉義☼東區】嘉義中山公園~嘉義棒球場、嘉義史蹟資料館 · 嘉義(中山)公園是位於市區的大型公園, · 棒球場、射日塔、史蹟資料館等等, · 在市區也可以享受森林芬多精喔! 於 jr161886.pixnet.net -

#97.東區嘉義公園附近最佳旅遊景點 - TripAdvisor

在Tripadvisor 上查看嘉義公園附近旅遊景點:瀏覽嘉義東區嘉義公園附近最佳旅遊景點的旅客評論和真實照片。 ... 600 台灣東區嘉義嘉義市共和路與北門街. 離嘉義公園0.9 ... 於 www.tripadvisor.com.tw