嘉義市 棒球場 活動的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張淑中寫的 大學校長的48封信:私立大學校長的教育良知與社會責任 和陳俊文,蔡坤龍,文仲瑄,卜繁裕,沈超群,高顯瑩,李方的 豐收「嘉」園:人文城市的隱形冠軍都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自五南 和遠見所出版 。

正修科技大學 休閒與運動管理所 顏克典所指導 吳奐維的 優秀龍舟運動員參與國內及國際競賽感受差異之研究 (2021),提出嘉義市 棒球場 活動關鍵因素是什麼,來自於龍舟賽事、參與動機、滿意度差異。

而第二篇論文萬能科技大學 經營管理研究所在職專班 劉祥泰所指導 吳家棋的 球隊形象、球迷忠誠度與球迷觀賽意圖之關係─ 以中華職棒中信兄弟為例 (2021),提出因為有 觀賽意願、球隊形象、球迷忠誠度、中華職棒、中信兄弟的重點而找出了 嘉義市 棒球場 活動的解答。

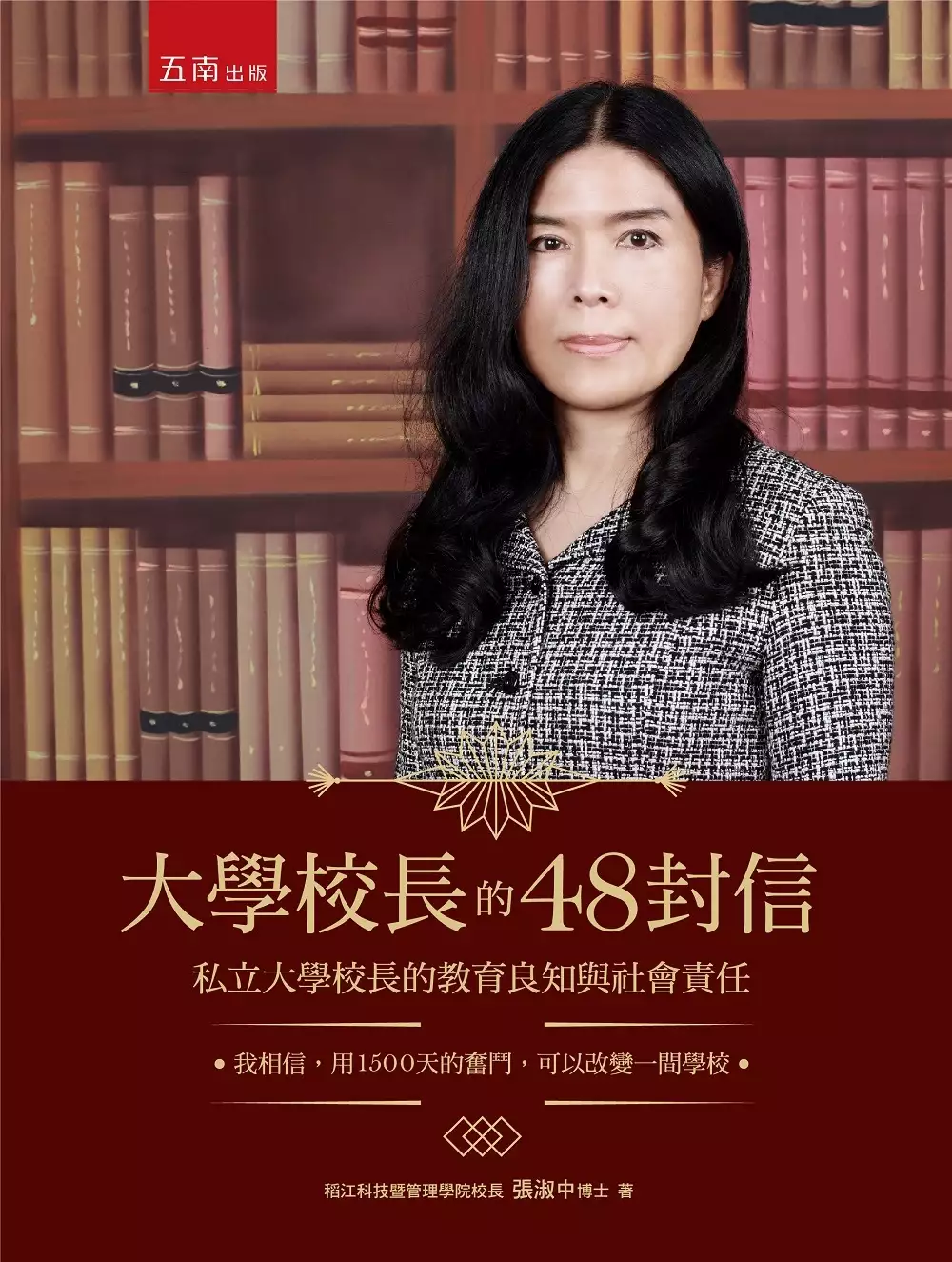

大學校長的48封信:私立大學校長的教育良知與社會責任

為了解決嘉義市 棒球場 活動 的問題,作者張淑中 這樣論述:

近年來,台灣少子女化的現象,造成許多私立大學的招生困難與財務困頓,導致有些學校被迫轉型或退場。然而,位於嘉義縣朴子市的稻江科技暨管理學院,雖亦有很長的一段低盪時期,但在第六任校長張淑中博士的四年專業治理下,不只招生成績十分優秀,全校的大一新生註冊率,連續三年達85%以上的佳績,在雲嘉南地區大學中名列前茅;此外稻江學生的表現更是亮眼,完全不輸北部的明星學校,多次在國際各項大賽中為國爭光。 本書透露出一位用心的大學校長,對台灣高等教育所懷抱的工作使命,對全校教職員未來工作目標的指導期許,對來自於弱勢家庭學生的愛心關懷,以及對政府當前重大教育政策的專業建言。

嘉義市 棒球場 活動進入發燒排行的影片

一日議會 第十屆第二次大會,本月質詢的主軸,今天的日本,明天的嘉義,以文化為導向,觀光城市設計與發展,第九次質詢,質詢教育處,建設處(990)

本週六味全龍和澳洲巨人隊,在嘉義棒球場,舉行友誼賽,別具歷史意義。

時間回朔到 1928年日治時代,嘉義農林學院成立第一隻棒球隊,就是在這一座有近百年歷史的球場,成軍練習 。

1931年,在甲子園名將近藤兵太郎教練的調教下,首次打敗濁水溪以北的球隊,贏得台灣代表權。

代表台灣,參加日本甲子園比賽,贏得亞軍,引起日本棒壇極大的震撼,贏得 「英雄戰場, 天下嘉農」的美譽。

還有, 1969年,獲得威廉波特世界賽少棒賽冠軍的台中金龍少棒隊,其實是以嘉義大同國小為主體的棒球隊,相隔41年後,再度為台灣贏得國際比賽,世界少棒冠軍,重新擦亮棒球原鄉的美譽 。

教育處在主辦活動之餘,應該善用嘉農棒球隊的故事,從文化導向,建立運動產業經濟。

另外,請建設處陳光興處長配合,未來在都市計劃專案小組會議時,提供嘉義市公園管理自治條例、攤販管理自治條例、夜市管理自治條例條文修正 ,讓休閒觀光產業,和運動產業一樣,建立管理機制,提供有特色且必要的商業活動,藏富於民,滿足市民採購需求。

優秀龍舟運動員參與國內及國際競賽感受差異之研究

為了解決嘉義市 棒球場 活動 的問題,作者吳奐維 這樣論述:

研究背景:龍舟競賽是全國性的指標競賽活動,且已發展成為世界性的運動競賽,成為國際化的運動。研究目的:探討優秀龍舟運動員參與國內及國際龍舟賽會之參與動機與感受之關係與差異。研究方法:本研究以具備實際參與國內龍舟賽事及參與國際龍舟賽事之參賽運動員為問卷調查對象,共計發放300份問卷,回收有效樣本286份,有效率96%,資料處理採用SPSS 22.0中文版統計套裝軟體進行描述性統計次數分配、獨立樣本t檢定及單因子變異數分析,並以雪費法進行事後比較。研究結果:一、男性優秀龍舟運動員參與龍舟競賽的動機顯著高於女性。二、優秀龍舟運動員參加龍舟競賽之參與動機越高,則整體滿意度也越高。三、優秀龍舟運動員參與

國際龍舟賽事在「人力資源」、「服務品質」、「場地設施」及「總體滿意度」均顯著高於參與國內龍舟賽事滿意度。結論:優秀龍舟運動員參與國際龍舟賽事的參與動機與整體滿意度均較國內龍舟賽事佳。

豐收「嘉」園:人文城市的隱形冠軍

為了解決嘉義市 棒球場 活動 的問題,作者陳俊文,蔡坤龍,文仲瑄,卜繁裕,沈超群,高顯瑩,李方 這樣論述:

有熱情才是溫柔;有勇氣才能自由。____《我是油彩的化身》 嘉義市,古名「諸羅山」,因古城形狀如桃,又名「桃城」。作為開發最早的行政區之一、全國知名的「民主聖地」,嘉義市過去在以城市競爭為主的潮流中顯得步履沉重。但不跟別人拼硬體,嘉義市用軟實力迎來屬於自己的豐收九年,就如描寫臺灣一代畫壇巨擘陳澄波先生的音樂劇中的名句,嘉義市用「溫柔的勇氣」,重新以人文城市贏回千秋。 「美而低調」,是作家鍾文音在《甜蜜的亞熱帶》一書中,給她所鍾愛的嘉義市下的註腳。的確,這座全臺第二小的城市,似乎總有自己一派優閒的步調,讓人彷彿有種置身時空膠囊的錯覺,自1994年人口數突破26

萬以來迄今,人口竟僅增加1萬多人,讓人在享受其舒適靜謐的氛圍之中,也不免擔心這座小而美的城市,是否發展過陷入停滯?是否難以適應以城市競爭為主的世界潮流? 但作為臺灣「民主聖地」,擁有充滿生命力、關心家鄉的市民,又是臺灣開發最早行政區之一,以及嘉義次都會區的政經中心,嘉義市的發展絕不該僅止於此,而這幾年,嘉義市也似乎迎來了他們厚積薄發的豐收期。 從2008年的國慶煙火、2009年的全國科展到2010年的台灣燈會,再到2011年6月30日台灣首次取得主辦權的世界管樂年會,嘉義市正在蛻變。「過去不可能在嘉義市的都發生了,」天主教聖馬爾定醫院主任祕書蔡有築興奮地告訴我們。 除了這些吸

睛的活動,嘉義市這幾年還有更多深層的改變與進步,這些代表嘉義市的光榮事蹟,有前人的累積,也有活在當下者的努力,義大利著名的歷史學家克羅齊(Benedetto Croce)曾經說過:「一切歷史都是當代史。」而將這些光榮與過程銘記下來,成為屬於全體嘉義市民的禮物、給後繼者借鑒,自然是我們當代人責無旁貸的責任,也是關心台灣城市發展的《遠見雜誌》無可迴避的挑戰。 名人推薦 專訪金星娛樂總經理 王偉忠 嘉義,就是老家 永難忘懷的眷村生活 從電視劇「光陰的故事」、「飯糰之家」,到世界巡演的舞台劇「寶島一村」、「往事只能回味」,故事的原型都在嘉義,一個從地圖上已經消失的眷村─「建國二村」

。 記憶裡的好口味 人說,童年的記憶最是鮮明。同樣的,少年時的好滋味,也跟著年紀增長而根深蒂固。嘉義,是電視教 父的金星娛樂總經理王偉忠的出生地。儘管生活重心早已移往台北,但偉忠哥從不能忘懷從小吃到老的眷村美食。童年的美食地圖、記憶裡的老味道,隨著從小生長的眷村─嘉義建國二村的拆遷,再次勾動著家鄉的思念。 也因此,偉忠哥每次回嘉義,第一站,就是到和平路上的陽春麵攤報到。 隨著眷村的拆遷,原本在空軍市場營業的陽春麵店也搬了家。新的店面並不起眼,但招牌上的「原空軍市場」字眼,卻明白昭示著店家與眷村的淵源。 承接上一代口味的老闆阿桃送上淋了肉燥的陽春麵,偉忠哥的回

家行程也就此展開。 吃完了陽春麵,偉忠哥沿著和平路前往下一站「王記肉包」。 半個世紀前,王大大和女大大這對夫妻在空軍市場子開業賣包子,樸實無華的包子餵飽了無數家庭和孩子,傳給第二代以後也跟著村子拆遷而落腳於此。在偉忠哥紀錄片「偉忠媽媽的眷村」裡,不斷出現冒著熱氣的包子,就是出自女大大和他孩子的手藝。或許,當年村裡人家吃在口裡的新鮮肉包,與其說品嚐鮮甜,不如說是撫慰那千里的鄉愁! 第三站,偉忠哥介紹百吃不厭的米糕。 站在王記肉包的門口,往右前方看,小小的米糕招牌,賣的是傳統的米糕小吃。這裡賣的米糕可不是我們熟知的「筒仔米糕」,而是坊間稱為「蘿蔔糕」的傳統米食。「好吃的,是

他的醬汁」偉忠哥強調著。拎著米糕,偉忠哥回到嘉義的居所,與家人聊天共食,然後搭車回台北。 簡單的小吃之行,也是偉忠哥的療癒行程。跟所有遊子一樣,不管在外頭受了什麼委屈,只要回家,心情就會跟著鬆開,情緒也因此紓解。回嘉義走一遭,對偉忠哥來說,也是最好的心情轉換閥。 永遠的家鄉 「嘉義就是老家。」偉忠哥轉述著,隨著下一代的陸續出世,第一代的長輩也已經陸續凋零。趁著母子聊天時,偉忠哥問偉忠媽媽,是不是把奶奶還有爸爸的骨灰帶回北部,日後祭祀也比較方便? 只見偉忠媽媽搖搖頭。1949年離家時還是15、16歲小姑娘的偉忠媽媽,在嘉義一住就是半個世紀。對她而言,遠在數千公里外的北京雖

是故鄉,但幾十年的台灣生活,嘉義更是她重要的第二故鄉。 不論是移居台灣第一代的偉忠爸爸、媽媽,還是從小在建國二村成長的偉忠哥,嘉義,是永遠的鄉愁、生命的牽絆。 專訪知名導演 魏德聖 一球入魂 台灣棒球的原鄉─嘉義 「嘉義讓人驚喜!」知名導演魏德聖這樣描述著嘉義。 2014年2月22日星期六。這天晚上,KANO即將在嘉義棒球場舉辦首映,首映前的下午,企畫團隊規劃了封街遊行,重現1931年、83年前嘉農棒球隊遠征甲子園凱旋回台的經典畫面。 這一天下午,魏德聖懷著忐忑的心情,跨出了車站。他很擔心,如果人們不認為KANO是嘉義之光,現場只有稀疏的人群,那該怎麼辦?但

,他的緊張很快就被驚訝取代了,走過馬路,只見到街頭已經被熱情嘉義人團團佔領。 見到滿滿的人潮,他又愣住了。「這些人哪裡來的?」在嘉義拍片的四個月裡,魏德聖貼近嘉義人的作息,一直認為這是個安靜、平和的城市。如此熱情的歡迎場面,魏德聖第一次見到! 野球原鄉 啟動在地人的熱情 棒球,是國人最熟悉的運動之一。多年以來,我們只記得1968年的紅葉少棒。彷彿台灣的棒球運動是在60年代才開啟。但,嘉義耆老卻都還記得,80多年前有一群高中生,用棒球敲開甲子園大門。他們,才是台灣棒運的前輩,而嘉義才是正港的「野球原鄉」。 KANO,是講述1931年年代表台灣嘉農高校棒球隊遠征日本高校棒球

聖殿甲子園的故事。監製魏德聖和導演馬志翔用鏡頭講述多年前發生在嘉義這塊土地,一群奠定台灣棒球「國球」地位的關鍵球隊。 這個球隊有日籍的教練、隊員則來自台灣、日本以及原住民三種不同身分。在那個族群階級意識明顯,反日情結、原住民與平地人衝突不斷的時代,在教練帶領下跨越族群視野,以融合取代敵視,以團隊合作打破種族籓籬,善用原住民跑壘快、漢人打擊強以及日本人防守穩的特性,從一個沒打贏任何球賽的團隊,一路打進決賽,最後闖進甲子園抱回獎杯。 遊街的那刻,不只馬路上站滿人,連二樓咖啡店都有人探出身子來揮手。甚至,還有女生洗頭洗到一半,衝出髮廊來參與。「再沒有比KANO更能勾動嘉義人的真誠和熱情了

,」魏德聖從封街遊行的六萬群眾眼中見到了嘉義人對土地、對前輩的認同和驕傲。 合作,才是致勝的關鍵 巧合的是,魏德聖的上一部影片「賽德克巴萊」,描述的是1930年霧社事件。影片最後,莫那魯道率領的抗暴團隊因為日本當局的離間和挑撥,讓原住民族群間相互猜忌攻打,而以失敗坐收。而相隔一年,嘉農棒球隊卻能放下民族偏見,從認同土地,為嘉義、為台灣全力拚戰。 兩部賣座電影,講述的都是台灣歷史。嘉農選擇團隊合作,寫下台灣棒球史光輝的一頁,也留給嘉義人永遠的驕傲。現在嘉義市圓環樹立著當年投手吳明捷雕像,「一隻展開翅膀的老鷹─KANO 1931」,大聲昭告著世人,棒球原鄉在嘉義,嘉義人以棒球為傲

。 站在拉成蝴蝶狀的世界地圖前,魏德聖正色地說,嘉農這支小球隊用包容贏得了榮耀、獲得世人的尊敬。台灣也是一樣,透過包容一切,吸收優勢,才能走出今天的局面。台灣,可以發展得更好。

球隊形象、球迷忠誠度與球迷觀賽意圖之關係─ 以中華職棒中信兄弟為例

為了解決嘉義市 棒球場 活動 的問題,作者吳家棋 這樣論述:

職業棒球運動是以棒球運動為主體的商業化活動,而職業賽事的門票收益,就是以球迷為主,增進球迷的觀賽意願,是職棒球團必須正視的重要課題,職棒球團必須了解各項影響觀賽人數增減的因素。本研究目的,即以中華職棒2021年下半季台中洲際棒球場觀賽之球迷為研究範圍,藉由了解球隊形象、球迷忠誠度、觀賽意願的現況,探討它們相關性。研究方法採用問卷調查,有效問卷共計333份;研究結果顯示:一、中華職棒中信兄弟球迷觀賽意願高。二、中華職棒中信兄弟球隊形象佳。三、中華職棒中信兄弟球迷忠誠度高。四、中華職棒中信兄弟球迷觀賽意願與球隊形象顯著相關。五、中華職棒中信兄弟球迷觀賽意願與球迷忠誠度顯著相關。六、中華職棒中信兄

弟球隊形象與球迷忠誠度顯著相關。 本研究從上述的統計分析與驗證中,發現中華職棒中信兄弟球迷觀賽意願、球隊形象、球迷忠誠度其程度都是高的,而且兩兩變數之間皆為顯著相關的。職棒球團只要提升三者其中之一,從其中一個變數開始著手,皆可增加另兩者的表現。 關鍵字: 觀賽意願、球隊形象、球迷忠誠度、中華職棒、中信兄弟