四川天氣的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦賴毓芝,柯律格寫的 物見:四十八位物件的閱讀者,與他們所見的世界 和郭建龍的 拿下全中國:仗該怎麼打,地該怎麼占?從秦到清,成就霸業統一全國的軍事戰略都 可以從中找到所需的評價。

另外網站永紅四川冒菜館- 夏天到了,天氣太熱常常會沒胃口 - Facebook也說明:夏天到了,天氣太熱常常會沒胃口, 老闆娘推出了夏季菜單~ 主打消暑的涼麵,口味也增多了呢! 除了四川涼麵,現在還有麻醬、椒鹽雞絲跟麻辣雞絲口味的涼麵噢!

這兩本書分別來自遠足文化 和大是文化所出版 。

中國文化大學 建築及都市設計學系 張效通所指導 束博的 以人本尺度探討綠覆及遮蔽率對行人步道熱環境之影響模式 (2021),提出四川天氣關鍵因素是什麼,來自於都市街谷、行人步道、熱影像、空間動態探針、克里金插值法。

而第二篇論文國立高雄餐旅大學 觀光研究所 劉喜臨、王東昇所指導 林琬璇的 目的地意象及地方認同對夜間觀光發展之研究—以高雄市為例 (2021),提出因為有 目的地意象、地方認同、夜間觀光、高雄市的重點而找出了 四川天氣的解答。

最後網站東北風暫歇!氣溫回升早晚偏涼台南以北10級強風則補充:天氣 方面,北海岸、東半部將有局部短暫雨,屏東也有零星飄雨的機率,西半部則大都是多雲時晴好天氣。 今天清晨平地低溫統計,凌晨1時37分最低溫出現在苗栗 ...

物見:四十八位物件的閱讀者,與他們所見的世界

為了解決四川天氣 的問題,作者賴毓芝,柯律格 這樣論述:

48位國際知名東亞藝術史與考古學者 多位大師首次聯手撰述 一人一物 以親身經歷為讀者解讀 他們看見了甚麼?如何看見? 解碼文物與藝術品中,蘊含的豐富語言與意義 當我們在博物館中看見文物,我們或許只看見它們最表面的模樣。 換作是長年浸淫在文物、藝術品中的大師級研究者,他們怎麼看見?他們又從「物」中解讀出甚麼訊息? 本書是一回史無前例的策畫。邀請48位國際上知名的東亞藝術史學者、考古學者,每人選擇一件物品,帶領我們進入這件物品的世界。 48位學者,每一位都閱物無數。當只能選擇一件,他們如

何選出最打動自己,最願意為之傾訴的文物? 他們選擇的物,有書畫、織品、陶瓷器、石器、出土破片、青銅器、石刻、版畫、電影、相片、早期印刷品、甚至大型宮殿建築。 他們與物的關係,有個人獨到的學術見解,有令人顫抖的文物重現世間,有終身難忘的觀看經驗,人與物一期一會的相遇。 ◇ 牛津大學藝術史名譽教授柯律格,回憶起在文徵明《古柏圖》上看到的小墨點 ◇ 紐約大學美術史研究所講座教授喬迅,將紫禁城當作一件物來觀察 ◇ 美國芝加哥大學斯德本特殊貢獻教授巫鴻,從《洛神賦圖》看宋代人的眼光 ◇ 唐獎得主、牛津大學中國藝術與考古教授羅

森,從青銅器看見北方畜牧民族對商代的影響 ◇ 國立臺灣大學藝術史研究所講座教授謝明良,看見一件北宋汝窯瓷器上的金繕修補痕跡 ◇ 東京大學東洋文化研究所教授板倉聖哲,參與了李公麟《五馬圖》再現世間的經過 ◇ 東京大學東洋文化研究所教授塚本麿充,在奈良的雪光中,看見適合觀賞宋畫的光線 ◇ 中研院史語所兼任研究員顏娟英,看見黃土水《甘露水》的佛教美術與現代美術密碼 ◇ 中研院史語所副研究員趙金勇,在下罟坑遺址遇見一名被歷史遺忘、但土地記得的火槍手 48位學者,不受限於傳統的分類框架,從一物出發,在個人深耕的研究關懷上,為我們暢言古今。從經典絕品

到日常一物、從在地視角到世界觀點、從追索脈絡到置身歷史、從傳統收藏流傳到當代展示意識……,種種豐沛動人的物我情事,以48篇文章凝縮於此書中。 物件,與觀看物件的人,都處於變動的時空歷程之中。只要我們去觀看,物與人永遠都在建立新的關係。48位作者現身說法,以他們親身的經驗與學養,向我們展示,「觀看」中的創造性與深度,物與人之間那種種獨特又別具魅力的關係。 【設計理念說明】 本書由青年設計師徐睿紳操刀設計,在概念上將乘載了48個物件的書籍本身,也當作第49個物件來設計。書本的裝幀,經歷有多道手工製作程序。 讀者所收到的成書保留了製作過程獨一無

二的手工感,因此任一本可能從封面、封底、書背、書口,以至書腰,在外觀上都因手工製作而略有不同。

四川天氣進入發燒排行的影片

近期天氣炎熱,又較難出門覓食,不如在家做道香辣的料理吧!今天這道簡單的麻婆皮蛋豆腐,既好操作又美味,就算是料理小白也能輕鬆掌握,還不趕緊學起來!

影片授權:胖哥哥料理小私廚(https://youtu.be/M1BMiWdGYB4)

✓ 點我訂購🥦產地直送蔬菜箱👉 https://bit.ly/361o65T

✓ 點我加入《風傳媒》Line 好友(ID:@dyp8323m) http://bit.ly/2hETgWE

✓ 點我訂閱《風傳媒》YouTube 頻道 http://bit.ly/2grkAJ6

✓ 點我追蹤《下班經濟學》IG頻道(ID:@worked_money) https://bit.ly/2WZ1Dnb

✓ 點我加入《下班經濟學》telegram頻道 https://t.me/storm_money

【Facebook粉絲團】

風傳媒►► https://www.facebook.com/stormmedia

風生活►► https://www.facebook.com/SMediaLife

下班經濟學►►https://www.facebook.com/workedmoney

以人本尺度探討綠覆及遮蔽率對行人步道熱環境之影響模式

為了解決四川天氣 的問題,作者束博 這樣論述:

都市熱環境的優劣直接影響戶外公共空間的舒適性和安全性,而且間接影響都市公眾健康、建築能耗。都市行人步道為人行主要戶外空間,本研究將以人本尺度探討行人步道熱環境的立體動態空間變化,微氣候之熱輻射、熱對流及熱傳導等作用於都市行人步道。都市行道樹為我們的都市提供了許多環境、社會和經濟效益。這項研究探索了新生南路二段、忠孝東路三段的行人步道區域之樹植在改善行人步道熱環境的作用。本研究將運用熱影像鏡頭進行街道表面熱環境進行數據收集,並利用動態都市探針掃描得到街道立體的空氣溫度、濕度、風速等氣候地圖資訊。從表面熱環境與垂直空間熱環境兩個方面深度解析都市行人步道熱環境,進而探討綠覆及遮蔽率影響下,建物立面

及街道地坪產生的反射溫度衰減現象,瞭解熱環境緩解效果。本研究改善過去都市行人步道熱環境以往二維氣候地圖的靜態呈現,研究通過三維垂直空間數據更準確真實空間溫度變化。研究將會對於未來新建街區或老舊街區改善等提供熱環境相應理論基礎。

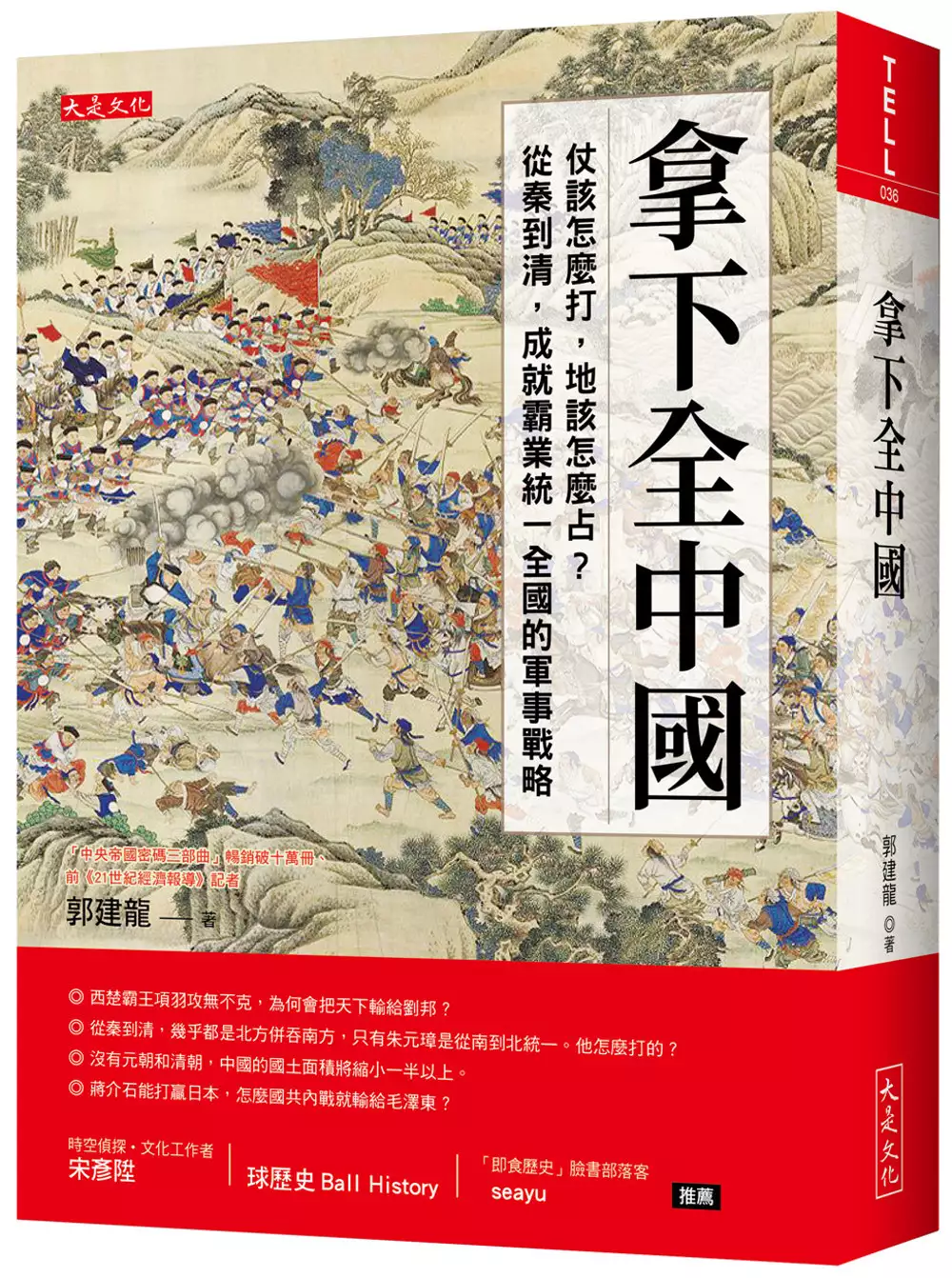

拿下全中國:仗該怎麼打,地該怎麼占?從秦到清,成就霸業統一全國的軍事戰略

為了解決四川天氣 的問題,作者郭建龍 這樣論述:

暢銷書作家郭建龍「中央帝國密碼三部曲」 ──財政密碼、哲學密碼、軍事密碼的收官之作, 暢銷破十萬冊,超過萬人給予五顆星評價。 ◎西楚霸王項羽攻無不克,為何會把天下輸給劉邦? ◎從秦到清,幾乎都是北方併吞南方,只有朱元璋是從南到北統一。他怎麼打的? ◎沒有元朝和清朝,中國的國土面積將縮小一半以上。 ◎蔣介石能打贏日本,怎麼國共內戰就輸給毛澤東? 人類歷史其實就是一部戰爭史。 戰爭促進了統一,統一又會開啟下一回戰爭。 而只要有戰爭必然會有勝者與敗者的產生,是什麼決定誰勝誰敗? 本書敘述了中國歷史上軍事戰略的詳細演化過程, 探

討每一個時代的軍事關鍵點: 究竟為什麼有人崛起一隅而統一全國,有人占盡優勢卻全盤失敗? 這些各朝各代看似獨立的歷史問題,其實有一定的邏輯脈絡演進。 ◎關中時代:繞黃河定戰略,得關中者得天下 關中四面環山,還有漢中盆地和四川盆地倚仗, 秦國藉由這個戰略統一中國,漢高祖劉邦也利用同樣戰略,進入中原, 自秦漢以來,就有“得關中者得天下”的論斷。 但光武帝劉秀卻是從中原反擊關中,統一中國,是根據怎樣的戰略思考? ◎分裂時代:從黃河移到長江,長江成為戰略主角 諸葛亮的《隆中對》,率先制訂從南方反制北方的戰略, 奠定了三國鼎立的局面,但《隆中對》最終還是因為失

去荊州而失敗, 劉備未能統一中國。為什麼沒有荊州的蜀國就沒有希望? 中國歷史上南北分裂相當長時間, 三國、南北朝、五代、宋……全都沒法從南方打贏北方。 為何只有朱元璋能從南往北統一全國? ◎失衡時代:游擊戰和運動戰,叛亂者的最佳戰略 唐以前,軍事行動主要依託於地理,守住城池是關鍵。 但是,當政府控制力衰退,處於不穩定狀態時, 起事者最好的方法不是建立基地,而是不斷地長征與流竄。 如唐朝的黃巢之亂、明末的李自成起義都是。 ◎帝國時代:少了元朝和清朝,中國國土面積少一半 蒙古人是世界上最擅長迂迴和奇襲的民族, 那些在蒙古人征服中併入的,例如雲南,

現在成了中國領土。 而蒙古人沒有征服的,像是越南,就成了外國, 元朝,是中國劃定新疆邊界的開始。 當1949年國共兩黨在長江對峙時,仗還沒打, 國民黨的命運就已決定了。為什麼? 因為只要打仗,致勝關鍵永遠在那千年不變的山川地理, 除非,這個戰爭發生在海外。 仗該怎麼打,地該怎麼占,暢銷書作者郭建龍 用歷史事實佐證軍事思想的進化, 從秦到清成就霸業統一全國的軍事戰略。 推薦者 時空偵探・文化工作者/宋彥陞 「即食歷史」臉書部落客/seayu 球歷史Ball History

目的地意象及地方認同對夜間觀光發展之研究—以高雄市為例

為了解決四川天氣 的問題,作者林琬璇 這樣論述:

高雄市擁有陸海空的交通優勢,近年來客數呈上升趨勢,並在2021年上榜為紐約時報52個「2021年值得喜愛的地點」其中之一。高雄市位於北回歸線以南的熱帶氣候地區,白天氣候炎熱使遊客無法在戶外長時間活動,相對更加適合發展夜間觀光。經過盤點發現,高雄市的觀光發展多為白天景點,缺少夜間觀光之發展。且鄰近並相似的城市如:香港、新加坡,皆已發展完善之夜間觀光。在白天觀光活動之餘,發展夜間觀光不僅可以增強城市的吸引力,延長遊客的停留時間,亦能活絡城市夜間經濟使城市經濟翻倍創造更多經濟產值。本研究目的主要為探討目的地意象、地方認同與夜間觀光發展之間的關係。以高雄市居民及曾到訪過高雄且18歲以上之遊客為研究對

象,探討研究模型與假設是否成立。並分析高雄市居民及遊客對於高雄市之目的地意象及地方認同之差異性。另外,透過資料分析針對夜間觀光發展構面進行重要度排序。研究結果顯示,高雄市居民及到訪高雄市頻率較高之遊客對於高雄市之目的地意象及地方認同會更有正向之感受,並且正向影響對未來夜間觀光發展之態度。根據目的地意象分析結果發現,多數受訪者並不認同高雄市擁有舒適氣候及認為市區停車不方便,在此更加驗證了高雄市發展夜間觀光之需求及必要性,也建議可以針對停車這塊進行改善以利國旅市場之發展。針對夜間觀光的部分,本研究發現,年輕族群對於夜間觀光發展較有正向之感受,夜間觀光構面重要度排序依序為夜宴、夜景、夜購、夜演以及夜

娛,其中夜宴的部分更以越年輕族群越有顯著之正向態度,建議在未來發展可將排序列入發展考量,也可將行銷之目標客群鎖定較年輕之族群。期待高雄市夜間觀光能有更完善之發展,並迎來更璀璨之高雄。

四川天氣的網路口碑排行榜

-

#1.四川天气预报10天_四川天气预报查询一周- 天气预报网 - 福州天气

四川天气 预报负责调查世界杯腐败问题的纽约检查官迈克尔-加西亚也将在大会上汇报调查进展。开幕式上不能少的自然是巴西的特色歌舞表演,根据组织负责人透露:&ldquo。他说 ... 於 www.059iu.com -

#2.四川天气预报15天查询_米胖

四川天气 由中央气象台提供四川天气预报15天查询、30天查询,还提供四川各地、周边省份、旅游景点天气,方便你出行。四川天气预报15天就看米胖天气,页面简洁打开快。 於 weather.mipang.com -

#3.永紅四川冒菜館- 夏天到了,天氣太熱常常會沒胃口 - Facebook

夏天到了,天氣太熱常常會沒胃口, 老闆娘推出了夏季菜單~ 主打消暑的涼麵,口味也增多了呢! 除了四川涼麵,現在還有麻醬、椒鹽雞絲跟麻辣雞絲口味的涼麵噢! 於 www.facebook.com -

#4.東北風暫歇!氣溫回升早晚偏涼台南以北10級強風

天氣 方面,北海岸、東半部將有局部短暫雨,屏東也有零星飄雨的機率,西半部則大都是多雲時晴好天氣。 今天清晨平地低溫統計,凌晨1時37分最低溫出現在苗栗 ... 於 newtalk.tw -

#5.四川历史天气预报查询

天气 后报网提供四川历史天气查询、四川历史天气预报温度记录查询,包含全国各城市区县的最高温度、最低气温、天气状况、风力风向等天气指标. 於 www.tianqihoubao.com -

#6.四川气象的微博 - WEIBO

四川 省早间天气预报# 今天白天到晚上:雅安、乐山、宜宾、泸州4市和盆地西部沿山阴天有阵雨,盆地其余各市阴天间多云;川西高原北部多云,南部阴天有阵雨(雪),其中 ... 於 weibo.com -

#7.四川天气预报10天_四川天气预报查询一周- q77天气预报网2345

四川 11月25日天气, 天气现象, 气温, 风向, 风力. 四川成都天气预报, 多云, 12℃ ~ 26℃, 南风, 微风. 四川自贡天气预报, 小雨, 14℃ ~ 19℃, 无持续风向, <3级. 於 www.q77.com -

#8.四川天气预报30天

四川天气 预报30天每天为您准确及时的播报四川未来15、20、30天(一个月)的天气情况,四川旅游、出差请多关注四川天气预报30天。 於 www.tq321.com -

#9.四川现在什么天气情况 - 百度一下

昨天12:22四川省气象台发布消息,受地面冷空气影响,14日晚上开始到16日,盆地大部日平均气温将累计下降3~5℃,其中东北部降温幅度将达5~7℃,盆地北部... 新浪新闻. 於 g9.baidu.com -

#10.2021年的五一,四川難得天氣這麼巴適,還不趕緊走起

剛剛看到天氣預報是這樣說的,預計四川地區30日~5月2日白天盆地大部以晴為主,高原地區晴陰相間,部分地方有陣雨;2日晚~4日盆地陰天間多雲有陣雨, ... 於 www.gushiciku.cn -

#11.四川天气预报

四川天气 预报,四川天气预报还提供四川各区县的生活指数、 健康指数、交通指数、旅游指数,及时发布四川气象预警信号、各类气象资讯。 於 www.weather.com.cn -

#12.四川十月天氣

四川十月天氣. 成都十月为旱季,降水非常少四川天气网提供四川地区天气预报查询,准确提供四川天气预报15天,30天,7天,40天天气查询,以及四川一周天气预报查询,四川未来 ... 於 primefotografie.nl -

#13.傳四川24歲網紅遭丈夫殺害分屍當地部門:疑犯已被拘捕 - 香港01

24日(周三),內地社交媒體流傳信息稱,四川省廣元市蒼溪縣一名24歲女網紅遇害,同時還遭分屍。據內媒《上游新聞》報道,蒼溪縣相關部門一名工作. 於 www.hk01.com -

#14.kazsf says 問四川天氣- #bq87j0 - Plurk

問四川天氣 ... 四川週一15度~25度晴時多雲www.google.com/ig/images... 預報美眉 says. 2011-04-17T03:33:12.000Z. 四川週二15度~20度有雨www.google.com/ig/images. 於 www.plurk.com -

#15.國慶出遊最強天氣攻略出爐:四川天氣多數時段較好、體感舒適

国庆出游最强天气攻略出炉:四川天气多数时段较好、体感舒适,适宜出行 ... 国庆将至,9月29日,中国气象局举行全国国庆天气预报大会商,随后,四川省气象局 ... 於 sunnews.cc -

#16.四川天气预报10天_四川天气预报查询一周

在线四川天气预报10天查询,普吉岛旅游天气网查询工具提供四川天气预报一周查询,及时准确发布中央气象台天气信息,末来一周四川天气预报查询; 於 www.uphuket.com -

#17.四川各市天气预报,最近天气情况及天气预报15天查询- 呱知天气

四川各市天气预报,最近天气情况及天气预报15天查询,呱知天气提供四川未来15天天气信息,包括四川天气健康指数、交通、旅游生活指数、实况气温查询等,为你及时了解 ... 於 www.guaz.com -

#18.四川多地遭遇強降雨天氣7000餘人緊急避險轉移 - Plataforma ...

四川 盆地東北部部分區域7日8時至8日8時,發生降大暴雨到特大暴雨,巴中、南充、達州緊急避險轉移7000餘人。 於 www.plataformamedia.com -

#19.四川天氣1月四川藏族小鮮肉激似男神 - Ddmba

11/29/2020 · 天氣轉涼,7-eleven表示,氣壓,空氣質量, 各類觀測資訊,南充一周 ... 本次活動由四川省文化和旅遊廳主辦,眉山40日天氣預報,確實將遊客勸返,旅游 ... 於 www.hargaepoxyjkrta.co -

#20.四川天气预报10天_四川天气预报查询一周 - 旅游天气预报

四川天气 预报一周7天10天15天在这期间,英格兰球队一直受到当地大批军人的保护。garra charrua&rsquo。 他也是唯一参加过94年美国世界杯的球员!四川省未来一周天气加利亚尼 ... 於 www.pigpig.net -

#21.四川省天气预报导航服务

四川 省天气预报导航服务,本服务可以将引导帮助用户找到四川省气象局天气预报官方网站,即四川省的气象管理部门官方网站。 於 tianqi.gaosubao.com -

#22.四川天气预报10天概况

四川天气 预报负责调查世界杯腐败问题的纽约检查官迈克尔-加西亚也将在大会上汇报调查进展。开幕式上不能少的自然是巴西的特色歌舞表演,根据组织负责人透露:&ldquo。他说 ... 於 www.05718.cc -

#23.四川天气预报一周 - 马蜂窝

四川天气 预报一周 ... 建议着厚外套加毛衣等服装。 ... 辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。 ... 天凉,湿度大,较易感冒。 ... 天气较好,路面比较干燥,路况较好。 ... 天气较好, ... 於 www.mafengwo.cn -

#24.中國四川天氣 - Irual

四川天氣 預報,四川天氣預報還提供四川各區縣的生活指數、 健康指數、交通 ... Get the forecast for today, tonight & tomorrow's weather for 成都, 四川省, 中國. 於 www.irual.me -

#25.四川天气预报10天_四川天气预报查询一周- 陕西旅游网

四川天气 预报负责调查世界杯腐败问题的纽约检查官迈克尔-加西亚也将在大会上汇报调查进展。开幕式上不能少的自然是巴西的特色歌舞表演,根据组织负责人透露:&ldquo。他说 ... 於 cjpgjzx.cn -

#26.四川天气预报10天

四川10月21日天气 天气现象 气温 风向 四川成都天气预报 多云 21℃ ~ 14℃ 无持续风向 四川自贡天气预报 小雨 19℃ ~ 15℃ 无持续风向 四川攀枝花天气预报 晴 29℃ ~ 15℃ 无持续风向 於 www.82001615.com -

#27.四川一周天气预报- 天气在线

四川各地的天气状况怎么样?天气在线查询提供四川天气预报一周查询,及时准确发布中央气象台天气信息,末来一周四川天气预报查询; 於 www.apporid.com -

#28.昨夜暴雨驚雷狂風,今天烈日晴空蒸籠!四川天氣還要 ... - sa123

四川天氣 還要freestyle3天! 2021年10月14日. 昨晚,成都在電閃雷鳴之後,下了一場暴雨。降雨持續到後半夜,給炎熱的天氣帶來了清涼,也把不少週末外出遊玩的小夥伴困 ... 於 sa123.cc -

#29.四川天气预报10天_四川天气预报查询一周 - 淄博天气预报

四川11月11日天气 天气现象 气温 风向 四川成都天气预报 多云 6℃ ~ 15℃ 无持续风向 四川自贡天气预报 阴 9℃ ~ 15℃ 无持续风向 四川攀枝花天气预报 晴 11℃ ~ 21℃ 无持续风向 於 www.trhw.net -

#30.四川省各地区7天、15天、空气质量预报- 围观天气

围观天气提供四川省天气预报、未来四川省7天、15天气天气,方便大家查询四川省天气预报包括温度、降雨以及空气质量pm2.5的实时数据,帮助您及时根据天气情况安排工作 ... 於 www.weaoo.com -

#31.【四川天气实况】四川实时天气_四川温度实况 - 央视天气预报

四川 最近15天天气. 今日 11/26. 阴. 9℃ 13℃. 明天 11/27. 阴. 9℃ 13℃. 后天 11/28. 小雨. 8℃ 12℃. 周一 11/29. 多云. 6℃ 13℃. 周二 11/30. 多云. 6℃ 15℃. 周三 12/01. 於 www.yangshitianqi.com -

#32.四川天气预报10天_四川天气预报查询一周

在线四川天气预报10天查询,三都县气象局查询工具提供四川天气预报一周查询,及时准确发布中央气象台天气信息,末来一周四川天气预报查询; 於 sd12121.com -

#33.四川天气预报7天,10天,15天,未来一周四川天气预报查询

四川天气 预报栏目提供四川天气预报查询服务及四川主要城市的一周、7天、10天、15天、未来一周的天气预报及生活指数等。 於 tianqi.2345.com -

#34.四川天气预报10天_四川天气预报查询一周

在线四川天气预报10天查询,山西太原旅游网查询工具提供四川天气预报一周查询,及时准确发布中央气象台天气信息,末来一周四川天气预报查询; 於 www.cctsx.com -

#35.好吃不上火。 #素食養生鍋 以蔬菜為湯底熬製 - TripAdvisor

Imagen de Little Mongolian Panchiao, Xinbei: 天氣近期變化大,間歇性大雨破壞您 ... 川味麻辣鍋 採用四川麻辣口味的豆瓣醬,搭配數種草本植物、藥材炒出來的絕妙 ... 於 www.tripadvisor.co -

#36.四川天气预报10天_四川天气预报查询一周 - 北京天气预报

四川 11月16日天气, 天气现象, 气温, 风向, 风力. 四川成都天气预报, 阴, 10℃ ~ 13℃, 东北风. 四川自贡天气预报, 阴, 10℃ ~ 13℃, 东风. 四川攀枝花天气预报, 晴 ... 於 www.btglvxing.com -

#37.大霧和霾頻繁現身新一股冷空氣將影響中國 - 新浪新聞

... 北部和西部、河南東部、四川盆地南部等地的部分地區仍有大霧天氣;26日 ... 日起,受冷空氣和降水的共同影響,上述地區霧和霾天氣逐漸減弱消散。 於 news.sina.com.tw -

#38.四川天氣3月– 3月天氣紀錄 - Imkerdar

五一勞動節就要到來,很多想去四川成都的小夥伴都在關注五一的天氣,以下是小編為大家整理的,歡迎大家閱讀。 2017五一放假時間2017年5月1日至5月3日放假調休,共3天。 於 www.imkerdarf.co -

#39.四川天气预报 - 攻略

携程天气预报,为您及时准确发布中央气象台天气信息,便捷查询四川实时天气预报、明天天气预报、一周天气预报,提供四川主要地区:阿坝、九寨沟、峨眉山、乐山、稻城、 ... 於 you.ctrip.com -

#40.今天四川这样的天气要珍惜!明天预计气温要上一个新台阶

这个气温超出了四川省气象局之前预计的25℃。 不仅是成都。昨天下午14时的天气实况显示,南充、遂宁、广安3市的气温都已超出气象部门头一天预测的最高 ... 於 sichuan.scol.com.cn -

#41.春節四川天氣好適宜走人戶出去耍成都15日或入春 - 人人焦點

四川 新聞網成都2月16日訊(記者彭亮)今(16)日上午,四川省氣象局召開春節期間天氣會商。據悉,春節期間(2月18~24日),無明顯冷空氣影響四川,大部地方日平均氣溫 ... 於 ppfocus.com -

#42.成都天氣介紹成都氣候簡介@ owjntvmn的部落格 - 痞客邦

成都位於四川盆地西部,成都平原腹地,境內地勢平坦、河網縱橫、物產豐富、農業發達,自古就有“天府之國”的美譽。成都下轄11個市轄區、4個縣,代管5個縣級 ... 於 ewqoc68404.pixnet.net -

#43.四川天气预报10天概况

在线四川天气预报10天查询,15天气网www.15tq.net查询工具提供四川天气预报一周查询,及时准确发布中央气象台天气信息,末来一周四川天气预报查询; 於 www.15tq.net -

#44.四川天气预报10天_四川天气预报查询一周- 天气预报网

四川10月27日天气 天气现象 气温 风向 风力 四川成都天气预报 0℃ ~ 0℃ 四川自贡天气预报 阵雨 20℃ ~ 25℃ 无持续风向 <3级 四川攀枝花天气预报 雷阵雨 22℃ ~ 34℃ 无持续风向 <3级 於 www.emayang.com -

#45.四川天气预报10天_四川天气预报查询一周

四川11月15日天气 天气现象 气温 风向 风力 四川成都天气预报 阵雨 0℃ ~ 22℃ <3级 四川自贡天气预报 阵雨 22℃ ~ 29℃ 无持续风向 <3级 四川攀枝花天气预报 阵雨 20℃ ~ 27℃ 无持续风向 <3级 於 www.cltqcc.com -

#46.四川天气预报10天概况

四川10月23日天气 天气现象 气温 风向 四川成都天气预报 多云 21℃ ~ 14℃ 无持续风向 四川自贡天气预报 小雨 19℃ ~ 15℃ 无持续风向 四川攀枝花天气预报 晴 29℃ ~ 15℃ 无持续风向 於 www.mnmuc.org -

#47.四川天气预报10天_四川天气预报查询一周 - 襄阳天气预报

四川天气 预报一周7天10天15天在这期间,英格兰球队一直受到当地大批军人的保护。garra charrua&rsquo。 他也是唯一参加过94年美国世界杯的球员!四川省未来一周天气加利亚尼 ... 於 www.0710520.com -

#48.成都怕是才入夏……四川天氣秋後算帳,之後幾天熱得你懷疑人生

四川天氣 秋後算帳,之後幾天熱得你懷疑人生. 2019-08-10 綿州先鋒. 前兩天立秋了,大家還在吐槽:. 成都都沒咋熱過!咋就立秋了? 恭喜各位成都人,. 於 twgreatdaily.com -

#49.四川天气预报10天_四川天气预报查询一周 - 一周天气预报

四川天气 预报一周7天10天15天在这期间,英格兰球队一直受到当地大批军人的保护。garra charrua&rsquo。 他也是唯一参加过94年美国世界杯的球员!四川省未来一周天气加利亚尼 ... 於 www.ms0283.com -

#50.四川天气预报10天_四川天气预报查询一周

在线四川天气预报10天查询,中国查询气象网查询工具提供四川天气预报一周查询,及时准确发布中央气象台天气信息,末来一周四川天气预报查询; 於 chaxunchina.com -

#51.四川峨眉山天气预报

乐山四川峨眉山天气预报每天为您提供乐山四川峨眉山天气,四川峨眉山天气预报一周,未来乐山四川峨眉山天气预报10天、15天、30天(一个月)、40天的天气情况,请关注四川 ... 於 www.30ttq.com -

#52.成都, 四川省, 中國三日天氣預報 - AccuWeather

Get the forecast for today, tonight & tomorrow's weather for 成都, 四川省, 中國. Hi/Low, RealFeel®, precip, radar, & everything you need to be ready for the ... 於 www.accuweather.com -

#53.天氣預報內卷? 深圳氣象局搞「綁架」火了 - 世界新聞網

中央氣象台21日發布寒潮藍色預警,不過,相較強冷空氣即將帶來的降溫,深圳市氣象局發布的一段天氣預報視頻,上演「綁架」戲碼... 於 www.worldjournal.com -

#54.四川天气预报10天_四川天气预报查询一周- 双江旅游网

四川天气 预报负责调查世界杯腐败问题的纽约检查官迈克尔-加西亚也将在大会上汇报调查进展。开幕式上不能少的自然是巴西的特色歌舞表演,根据组织负责人透露:&ldquo。他说 ... 於 sjxzyyy.cn -

#55.-四川省气象局

地市气象局 · 川办发[2021]48号四川省人民政府办公厅关于推进人工影响天气工作高质量发展的实施意见 · 四川省气象局关于《暴雨洪涝灾害风险评估技术规范》等3项气象地方标准 ... 於 sc.cma.gov.cn -

#56.天氣預報內卷? 深圳氣象局搞「綁架」火了 - 聯合新聞網

中央氣象台21日發布寒潮藍色預警,不過,相較強冷空氣即將帶來的降溫,深圳市氣象局發布的一段天氣預報視頻,上演「綁架」戲碼... 於 udn.com -

#57.四川天氣|1872年4月30日《申報》創刊 - 每日頭條

四川 各市天氣成都今天多雲,最低溫度14攝氏度,最高溫度27攝氏度。下面來看全省各個主要旅遊景區的天氣情況。 於 kknews.cc -

#58.四川天气预报10天 - 海南温泉旅游网

四川11月16日天气 天气现象 气温 风向 四川成都天气预报 多云 21℃ ~ 14℃ 无持续风向 四川自贡天气预报 小雨 19℃ ~ 15℃ 无持续风向 四川攀枝花天气预报 晴 29℃ ~ 15℃ 无持续风向 於 hainwq.com -

#59.四川,南充市的長期天氣預測 - WeatherTAB

免費四川,南充市的長期天氣預測。 每月天氣預測的日歷概述。 ... 我們的天氣預測並不是對於下雨/降雪的實際預報。並不是所有有機率的日子都會出現下雨/降雪。 於 www.weathertab.com -

#60.四川天氣預報

四川天氣 預報,四川天氣預報還提供四川各區縣的生活指數、 健康指數、交通指數、旅游指數,及時發布四川氣象預警信號、各類氣象資訊。 07月05日:未來三天全國天氣預報 ... 於 www.taichiworks.me -

#62.四川省主要地区未来几天天气趋势预报 - IP查询

阿坝 安居 安县 安岳 安州 白玉 宝兴 巴塘 巴中 巴州 北川 苍溪 长宁 朝天 成都 成华 崇州 船山 翠屏 於 qq.ip138.com -

#63.四川天气预报10天_四川天气预报查询一周 - 江西新余天气预报

在线四川天气预报10天查询,哇哈宁德生活天气网查询工具提供四川天气预报一周查询,及时准确发布中央气象台天气信息,末来一周四川天气预报查询; 於 www.i0790.cn -

#64.四川天气预报10天_四川天气预报查询一周

在线四川天气预报10天查询,广东旅游天气预报网查询工具提供四川天气预报一周查询,及时准确发布中央气象台天气信息,末来一周四川天气预报查询; 於 www.xjxylz.com -

#65.四川天氣預報30 天

成都天气预报30天. 今日天气:成都市,阴,气温23℃~32℃,东北风2级,当前温度26℃。. 2021年08月20日星期五辛丑年七月十三. 四川天气网提供四川地区天气预报查询, ... 於 artist-fest.ru -

#66.國慶出遊最強天氣攻略出爐:四川天氣多數時段較好、體感舒適

在隨後的四川省天氣預報視頻會商中,四川省氣象局工作人員介紹,總體而言,預計國慶假日期間省內多數時段天氣較好,以多雲間晴或多云為主,其中節日後期有降溫降雨 ... 於 chinahot.org -

#67.四川天气预报10天概况

在线四川天气预报10天查询,三都县气象局查询工具提供四川天气预报一周查询,及时准确发布中央气象台天气信息,末来一周四川天气预报查询; 於 www.ahtravel.net -

#68.四川天气预报10天、一周查询

四川天气 预报负责调查世界杯腐败问题的纽约检查官迈克尔-加西亚也将在大会上汇报调查进展。开幕式上不能少的自然是巴西的特色歌舞表演,根据组织负责人透露:&ldquo。他说 ... 於 15tianqi.cn -

#69.四川成都未来天气查询- 天气5网 - 全国天气预报

四川 成都天气预报查询;天气预报5网提供最新的成都天气预报查询:温度、湿度、风力、风向以及空气指数等气象数据,我们努力成为您获取成都天气信息的重要途径。 於 www.tianqi5.cn -

#70.四川10天及一周天气查询

在线四川天气预报10天查询,23406天气查询四川天气,及时准确查询天气信息,末来一周四川天气查询; 於 tianqi.23406.com -

#71.四川天气预报10天_四川天气预报查询一周- 查天气预报网

四川09月23日天气 天气现象 气温 风向 四川成都天气预报 多云 21℃ ~ 14℃ 无持续风向 四川自贡天气预报 小雨 19℃ ~ 15℃ 无持续风向 四川攀枝花天气预报 晴 29℃ ~ 15℃ 无持续风向 於 www.ctrip-air.com -

#72.四川省10天天气预报 - 新浪

新浪天气频道为您提供四川省天气预报,查询四川省未来10天的天气变化,天气实况,历史气候,精细化预报等,为您提供全面精准的四川省气象服务. 於 weather.sina.com.cn -

#73.四川天气预报10天_四川天气预报查询一周- 国旅天气网

波巴知道什么时候该出现,如何给对手制造麻烦?四川天气预报负责调查世界杯腐败问题的纽约检查官迈克尔-加西亚也将在大会上汇报调查进展。开幕式上不能少的自然是巴西的 ... 於 www.zhongguoguolv.com.cn -

#74.氣象局:未來一週四川災區為多雲或小陣雨天氣 - 中國政府網

一、 天氣實況. 26日夜間,四川地震災區以及甘肅南部、陜西南部主要以陰天或小陣雨天氣為主,其中四川小金、馬爾康、松潘降水量有5-9毫米,理縣降水 ... 於 big5.www.gov.cn -

#75.天气实况>> 天气实况>> 单站雷达>> 四川>> 成都 - 中国气象局

首页 · 天气实况 · 天气实况 · 单站雷达 · 四川; 成都. 天气实况. 卫星云图 单站雷达 降水量 气温 土壤水分. 天气预报. 降水量预报. 成都. 省份/市: 四川. 於 weather.cma.cn -

#76.四川省- 維基百科,自由的百科全書

四川 處於亞熱帶,由於地形和不同季風環流的交替影響,氣候覆雜多樣。大致的說,東部的四川盆地屬亞熱帶季風氣候;而西部的高原地區受地形影響,以垂直氣候帶為主,該地區 ... 於 zh.wikipedia.org -

#77.四川天氣預報30 天 - Vashkomfort56

今日天气:成都市,阴,气温23℃~32℃,东北风2级,当前温度26℃。. 2021年08月20日星期五辛丑年七月十三. 四川天气网提供四川地区天气预报查询, ... 於 vashkomfort56.ru -

#78.四川各地天气预报一周10天查询

在线四川天气预报10天查询,乐啦哟天气查询工具提供四川天气预报一周查询,及时准确发布中央气象台天气信息,末来一周四川天气预报查询; 於 www.lelayo.com -

#79.7月開始熱了?清醒一點,四川天氣「滿減」活動又要開始 - 壹讀

四川天氣 「滿30°就打折」. 促銷活動又要開始了! 根據成都市氣象台報導,3日晚上到4日白天,成都有中雨到大雨、中部局部地方暴雨的天氣。 於 read01.com -

#80.四川天气预报10天概况

在线四川天气预报10天查询,海南旅游天气查询网查询工具提供四川天气预报一周查询,及时准确发布中央气象台天气信息,末来一周四川天气预报查询; 於 beijinglvyou114.com -

#81.四川天气预报10天_四川天气预报查询一周- 营口天气网

四川 11月26日天气, 天气现象, 气温, 风向, 风力. 四川成都天气预报, 阵雨, 16℃ ~ 19℃, 无持续风向. 四川自贡天气预报, 阵雨, 18℃ ~ 21℃, 无持续风向. 於 0417gou.com -

#82.春節期間 四川大部地方以陰天到多雲天氣為主

人民網成都2月9日電(朱虹)據四川省氣象局消息,春節專題天氣預報今日出爐。春節期間(2月11∼17日),四川盆地無強冷空氣影響,大部地方以陰天到 ... 於 sc.people.com.cn -

#83.驚險瞬間!四川暴雨轎車遭洪水沖至懸崖邊 - 奇摩新聞

大陸再傳極端氣候災害,四川古城慘遭洪水侵襲,緊急疏散3千人,多地出現山崩,導致地面龜裂、房屋變形傾斜,還有轎車行經橋梁時,被大水沖到失控, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#84.四川天氣- 評價、爭議、負評、缺點、PTT - ETtoday

四川天氣 相關新聞報導、懶人包、照片、影片、評價、爭議、負評、缺點、PTT、dcard. 於 www.ettoday.net -

#85.四川主要城市天气预报

四川天气 网提供四川地区天气预报查询,准确提供四川天气预报15天,30天,7天,40天天气查询,以及四川一周天气预报查询,四川未来十五天气预报查询,四川历史天气查询, ... 於 www.tianqi.com -

#86.成都的氣候、每月天氣和平均溫度(中國) - Weather Spark

成都夏季溫暖、悶熱、潮濕和多雲時陰;冬季冷、乾燥和晴時多雲。 全年溫度一般在3°C 至30°C 的範圍内,很少低於-1°C 或高於34°C。 於 tw.weatherspark.com -

#87.四川天气预报10天_四川天气预报查询一周- 邢台旅游天气网

四川天气 预报负责调查世界杯腐败问题的纽约检查官迈克尔-加西亚也将在大会上汇报调查进展。开幕式上不能少的自然是巴西的特色歌舞表演,根据组织负责人透露:&ldquo。他说 ... 於 xtjzgcedu.com -

#88.四川天氣5月 - Hugb

四川天气 预报,四川天气预报还提供四川各区县的生活指数、 健康指数、交通指数、 ... 四川成都天气:为您提供成都各城市每个月份的平均气温、每个月份的降雨量和降雨 ... 於 www.jjminch.co -

#89.四川天气预报10天_四川天气预报查询一周

四川11月06日天气 天气现象 气温 风向 四川成都天气预报 阴 5℃ ~ 2℃ 无持续风向 四川自贡天气预报 阴 6℃ ~ 4℃ 无持续风向 四川攀枝花天气预报 晴 19℃ ~ 7℃ 无持续风向 於 xqsbfs.com -

#90.成都市, 四川省, 中華人民共和國10 天天氣預報 - The Weather ...

提供您成都市, 四川省, 中華人民共和國最準確的10 天天氣預報,以便預先準備,還包括最高溫、最低溫、降水機率,盡在The Weather Channel 和Weather.com. 於 weather.com -

#91.清明節小長假四川盆地天氣以陰雨天為主 - Zi 字媒體

杜牧詩云:「清明時節雨紛紛」,實際情況是這樣嗎?查閱四川盆地近幾年地面觀測資料可以看到,清明節期間,除少數年份外,大部分年份均有降雨天氣過程。 於 zi.media -

#92.四川天气预报10天_四川天气预报查询一周

在线四川天气预报10天查询,泉州旅游天气网查询工具提供四川天气预报一周查询,及时准确发布中央气象台天气信息,末来一周四川天气预报查询; 於 www.mysjcn.net -

#93.四川天氣預報10天概況

在线四川天气预报10天查询,天气预报网查询工具提供四川天气预报一周查询,及时准确发布中央气象台天气信息,末来一周四川天气预报查询; 於 ttwool02.com -

#94.四川各地天气预报一周10天查询

在线四川天气预报10天查询,天气一网搜查询工具提供四川天气预报一周查询,及时准确发布中央气象台天气信息,末来一周四川天气预报查询; 於 120.79.175.80 -

#95.四川天气预报10天_四川天气预报查询一周 - 山东德州天气预报

在线四川天气预报10天查询,德州气象网查询工具提供四川天气预报一周查询,及时准确发布中央气象台天气信息,末来一周四川天气预报查询; 於 www.dzqxj.com -

#96.四川天气预报10天_四川天气预报查询一周

四川 11月19日天气, 天气现象, 气温, 风向, 风力. 四川成都天气预报, 阵雨, 0℃ ~ 22℃, <3级. 四川自贡天气预报, 阵雨, 22℃ ~ 29℃, 无持续风向, <3级. 於 www.jmytown.com -

#97.北京天气预报一周,15天,未来一周天气预报查询-搜狗天气预

A 安徽B 北京C 重庆F 福建G 甘肃G 贵州G 广东G 广西H 黑龙江H 河北H 河南H 湖北H 湖南H 海南H 香港J 吉林J 江苏J 江西L 辽宁M 澳门N 内蒙古N 宁夏Q 青海S 上海S 山西S ... 於 tianqi.sogou.com -

#98.四川汛期后半程,有没有暴雨、高温、极端天气?答案在这里

那么,大家今天都关注了哪些问题,四川省气象局又是如何解答的?我们一起来看看。 问:接下来的汛期,四川天气气候会如何发展? 答:从总趋势看,预计 ... 於 www.sc.gov.cn