基隆港即時影像的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳世一寫的 鷹飛基隆:台灣最美的四季賞鷹秘境 和大谷渡的 聆聽時代的變奏:跨越兩個時代的臺灣人都 可以從中找到所需的評價。

另外網站服務據點 - 衛生福利部中央健康保險署也說明:... 特殊造影檢查影像及報告申請 · 全民健康保險鼓勵醫事服務機構即時查詢病患就醫資訊 ... 基隆聯絡辦公室, (02)2191-2006, 202001 基隆市中正區義一路95號, 基隆市.

這兩本書分別來自新自然主義 和遠足文化所出版 。

國立雲林科技大學 休閒運動研究所 蘇維杉所指導 高雅婷的 旅客目的地意象、旅遊體驗、重遊意願之研究-以大林慢城為例 (2021),提出基隆港即時影像關鍵因素是什麼,來自於目的地意象、旅遊體驗、重遊意願、大林慢城。

而第二篇論文國立高雄科技大學 資訊管理系 李嘉紘所指導 張勝凱的 運用卷積神經網路發展船舶影像辨識技術之研究 (2021),提出因為有 深度學習、卷積神經網路、船舶影像識別、結合不同模型輸出的融合方法的重點而找出了 基隆港即時影像的解答。

最後網站基隆港即時影像則補充:基隆港 實況影像. 海洋氣象系統與應急響應– twport.com.tw. 高雄海港實時氣象系統及響應。 波浪和海流測量站(下錨)。 海浪和海流測量站(浮標)。

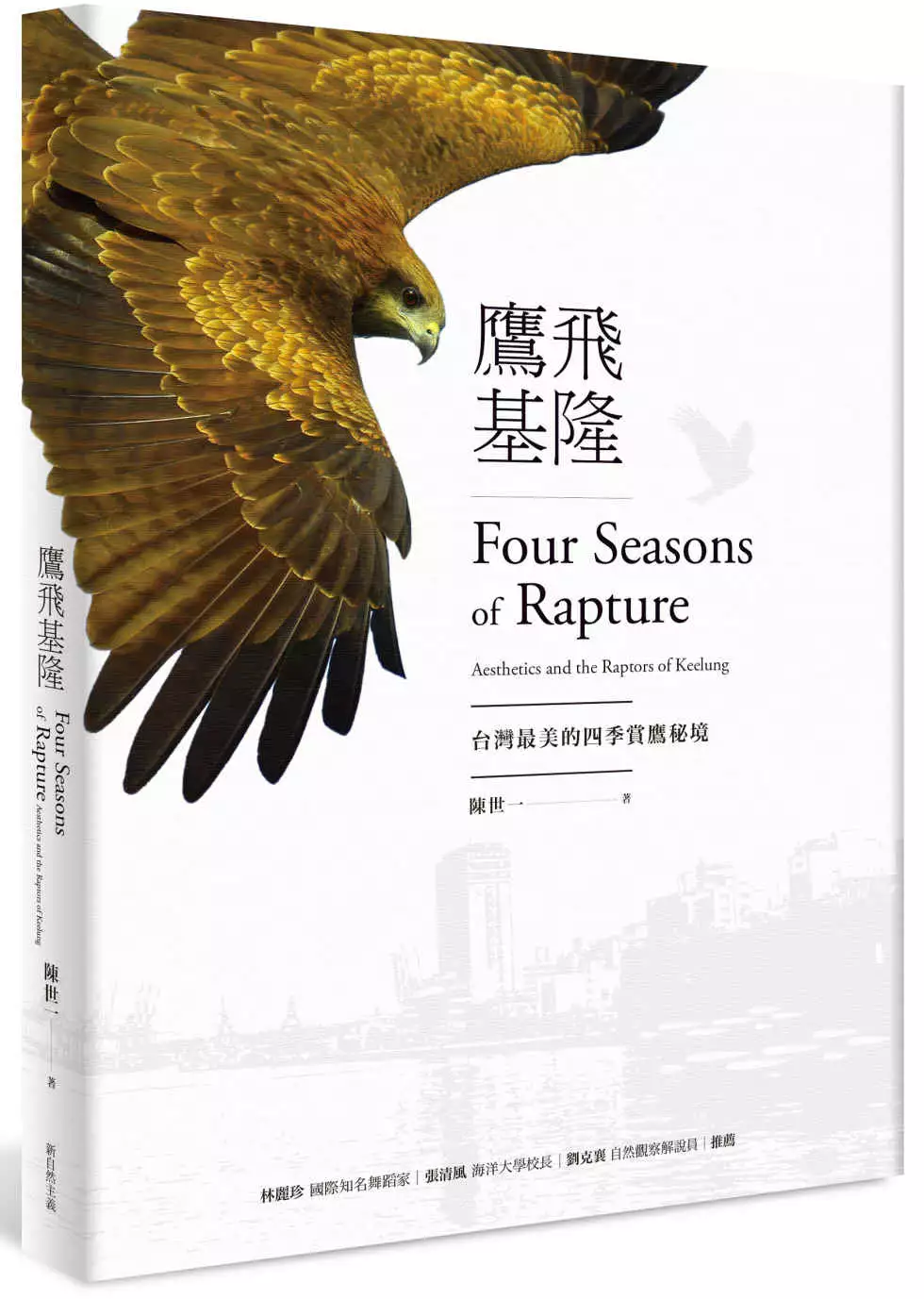

鷹飛基隆:台灣最美的四季賞鷹秘境

為了解決基隆港即時影像 的問題,作者陳世一 這樣論述:

讀者獨享:作者親自導覽,到基隆港親賭5公尺內的老鷹飛行秀 隨書回饋:免費線上看「賞鷹達人來解惑」 喚醒世人的黑鳶紀錄片「老鷹想飛」、支持友善生態的「護鷹紅豆」「護鷹米」、一年一度基隆市歡慶的「老鷹嘉年華會」……,喚起世人重視我們身邊的野生猛禽,然後呢?換個說法就是想問,我們可以為泛稱老鷹的黑鳶在台灣近三十年來大量消失的困境,還可以再做些什麼改變? 台灣特有亞種的黑鳶早已列為有待保育級的野生動物,或許「尊重生命」的觀念深植人心才是一切的答案,因為唯有如此,老鷹族群飽受威脅的環境問題才有解套的可能,人鷹共好的生命教育才能落實在每一天的日常生活當中。 本書作者陳世一長期從事台灣

生態、文化記錄與寫作,可說是位自然觀察者的熱愛與實踐者。話說他二十年前剛來基隆,就被一幕老鷹空中翻身的景像給深深震撼,心想一定要好好認識牠們,直到二○○九年基隆港口的海洋廣場建成後,終於一償宿願了。日後,只要得空就會到老鷹食堂的基隆港口,探望心儀已久的老朋友。因此,這本《鷹飛基隆》醞釀期長達二十年之久,密集觀察不輟更長達七、八年,而觸動他下筆寫就本書的動機,是他察覺到當你我欣喜看到老鷹在空中飛舞英姿表象背後,那老鷹在台灣生存困窘的真正原因……。 作者並非專攻鳥類的研究者,但是卻一針見血地道出猛禽性老鷹在台灣的處境;文字不是文藝派的奇思妙想,只是純然率真地想寫出旁人尚未看透的老鷹飛行美學;

本書從未以生態攝影書自居,可是每張照片都捕抓到老鷹生命之舞的靈魂本質;筆者鮮少將生態教育掛在嘴邊,怎知字字句句都表達了愛老鷹的人道關懷見解;這本不是生態旅遊導覽書,卻將台灣最美的賞黑鳶勝地及隱藏版基隆港漫遊路線無私分享。 野生猛禽老鷹的生活行為觀察 + 風中舞者老鷹的飛行美學藝術創作 + 既使手指僵直仍要補抓捉老鷹一閃即逝的華麗身影 + 為老鷹發聲,將眾人不求甚解的老鷹生態角色價值重新定義……,作者發現原來圓滿的老鷹生態復育不會光只有老鷹,也有要四季鳥類飛舞、魚群跳躍,以及人類有智慧的善待,一切的一切盡收錄在《鷹飛基隆》的感性與理性兼具的圖文創作之中。 【本書獨有】 ⊙老鷹個資

全揭密!圖解主角老鷹的外型特徵、羽翼特色、生活習性、花式俯衝鷹姿、水面抓食路徑總整理,從頭到腳、到天空飛行,無不精闢解說 ⊙了解台灣老鷹的最佳入門手冊!圖解老鷹在生態鏈上扮演的角色、圖解人類生態金字塔中的老鷹角色 ⊙天空猛禽不再傻傻分不清!圖解全台灣老鷹分布地圖、北台灣賞鷹地圖、台灣常見猛禽辨識特徵 ⊙近距離與老鷹做深度接觸!圖解全台最美的基隆港賞鷹勝地、四季造訪基隆港的老鷹飛行路線、隱藏版的基隆港賞鷹漫遊行程 ⊙有文學之筆、更有精采照片寫真!前所未有的老鷹飛行美學九大分類,高達62種動人心弦的鷹飛美姿文學解析 本書特色 (一)第一本台灣老鷹的飛行美學圖文專書! 見

識保育級猛禽老鷹在空中振翅、盤旋、滑翔、漂浮、懸停、俯衝等英姿 大多數人和野生猛禽的相遇,多半是驚鴻一瞥,遠遠的、還沒看清長相就要目送牠遠揚了,更別提要如何對這些飛羽好好的評頭論足一番。這是一本台灣首見對老鷹飛行美學的圖文創作書,原來只要懂得老鷹振翅、盤旋、滑翔、漂浮、懸停、俯衝的六大基本飛行姿態,等於就打下賞鷹的好基礎了。 當然,要成為賞鷹高手,非得再拜讀老鷹飛行美學的進階課,作者將欣賞空中舞者老鷹的舞姿變化式歸納為九大類,分別是振翅、盤旋與滑翔是風中曼妙舞者、漂浮與懸停就像困惑的空中哲學家、勁道十足的俯衝則展現了老鷹抓食的飛行特技,以及精采刺激的空中追逐搶食秀、天空舞池的雙飛共舞、

千姿百態的剎那停格、力與美的鷹彈和爆開的鷹花、老鷹飛出空中密碼、老鷹牌奇想文創等九大類,細數高達六十二種圖文創作解析。 作者堪稱進入了人鷹合一的境界,才能將視覺的美和心靈的振奮化為文字、照片,邀請你來到老鷹的世界,在心中留下滿滿的幸福感吧! (二)全台賞鷹情報大公開,首推基隆港的老鷹嘉年華! 不用報名,也不收費,可自由無拘的參與,堪稱全台灣認識、欣賞老鷹最好的生態教育平台 可能你從來沒想過或者根本不認為,有哪個地方可以近距離欣賞老鷹飛翔英姿?據統計,全台灣老鷹僅剩六百多隻,所以要遇見老鷹應該很難,因此如果能夠看到老鷹凌空飛越,就已經讓人夠驚艷的了。但是,本書一語點破,原來要找出賞

老鷹的勝地要訣其實很簡單,就是到老鷹可能會覓食的水域去! 你聽過日本漫畫的《深夜食堂》吧,那是夜歸者口腹飽足的身心避風港!其實,老鷹也有個「午餐食堂」,就在交通非常便利的基隆港口,那裡史料記載至少早在一百五十年前就已經是老鷹常態性的水域覓食區,而且據統計有來自北台灣一日生活圈的老鷹會來港口覓食,這是將近全台灣老鷹數的一半,足以證明基隆港是最適合觀察、最方便、最美麗的賞鷹勝地。 這是一場充滿歷史情感與老鷹之美的午餐饗宴,不用報名,也不收費,只在基隆港的天空,絕 佳地點就在基隆港的海洋廣場,最佳時間是秋季到隔年春季的中午時段,可以買一個便當或帶些吃的東西,選個自己喜歡的位置,看老鷹在空中充滿

生命力的舞動,而老鷹遠道而來的目的其實也是來用餐。 看老鷹輕盈飛翔、看老鷹水面抓食……,這是自然老師沒教過的事,但只要你來到基隆港口,身心五感就會知道那是震撼力十足的生態教育、更是真實的生命教育進行式。 (三)一書在手,你也可以成為賞鷹達人! 從未有將老鷹飛行行為解析得如此透徹的一本書了,不但可以知道四季的賞鷹情報,還能預測老鷹水面抓食路徑、親眼感受花式俯衝的震撼 老鷹群像一團團的飛羽旋風,加上東北季風的吹拂、催化,在天空舞動成千姿百態的炫麗丰采,讓拍攝者不停按壓快門,像機槍掃射般的聲響,令人血脈賁張,大家都想努力捕捉老鷹每一剎那的美麗,留住永恆。 如果可以知道基隆港四季

的賞鷹情報,甚至是能預知老鷹的飛行路徑,對熱愛老鷹的人而言,就可以用相機、攝影機或手機捕瞬間的影像動作,而老鷹行雲流水般的變化舞動,用我們的雙眼也可以更順利地即時捕捉。 作者長期蹲點在基隆港觀察老鷹,在書中就分享了四季當中以初秋至立冬左右是賞鷹的最好時間,因為那時會有許多幼鷹和年輕的鷹群在天空盤旋、俯衝、抓食、搶食,熱鬧非凡。在書中更歸納了老鷹因應當時風況和自身慣性動作的七種俯衝花式表演,以及令賞鷹者最興奮的水面抓食路徑共整理多達十二種,並娓娓道出老鷹為何如此飛行。 像是V型抓食路徑是當風力適中時,經常會出現典型的斜衝抓食斜起,而且通常幼鷹和亞成鳥較常用這種方式;L型抓食路徑是風力較強

時,常出現典型的垂直俯衝後,再平行逐漸躍起;U型抓食路徑則是幼鷹垂直下降抓食後,再向前奮力垂直上飛。…… (四)懂老鷹、愛老鷹,就要知道老鷹吃什麼!其中,古今說老鷹抓雞、抓魚真是天大誤解! 解讀老鷹生態辨識特徵、生活習性、生命歷程等,認識台灣老鷹在世界上的特殊性 許多人對老鷹的認知是模糊、分歧和雜亂的,殊不知「老鷹抓小雞」的兒時記憶個誤解,現在的聽到「老鷹在抓魚了」更是荒謬,因為老鷹主要吃動物的屍體,以及人類丟棄的有機廢棄物,當然受傷的雞或鳥也會吃。 在演化的過程中,當老鷹以食腐性食物為主時,就必須在空中不斷巡弋,搜尋動物屍體,所以翅膀就逐漸形成長而窄,前端為深翼叉(撥風羽)

,有紓解強風的功能,使牠可以在空中長時間搜尋地面或水面的食物;腳爪因為不用獵捕而逐漸變細,爪也逐漸變成在地上行走及抓握的功能;胸腹的白色縱斑則有利於棲息及繁殖活動時和環境色的融合,具有隱蔽效果。 作者在書中不厭其煩地用多元角度逐一解說老鷹覓食特性,首先台灣老鷹體型較美非等的禿鷲身型較小,因此吃的動物屍體也較小,但並無損於牠在生態系扮演能量分散者的角色;其次,老鷹和大冠鷲、魚鷹等猛禽相比,老鷹的腳爪特別細小,便於老鷹的爪子扣合時成環狀,主要功能在抓起及固定動物屍體,否則爪子太大無法扣合成環狀,到手的食物可就抓不牢了。況且,老鷹和其他猛禽相比,吃的食物也大不同,像是鳳頭蒼鷹、松雀鷹都會捕食小雞

或鳥類,鳳頭蒼鷹甚至會捕食台灣藍鵲等大型鳥類;大冠鷲則是會抓蛇、蜥蜴或蛙類等。 (五)不可不知的台灣老鷹大量消失主因! 農藥泛濫、與自然爭地等都是,但追根究柢是老鷹的食物消失了,權宜之計該怎麼做 台灣在短短三十餘年,竟然成了亞洲唯一老鷹大量消失的國家。這和台灣島內人口增加、荒野大量被開發、野生動物棲地消失,以及慣行農法用藥耕作……,導致老鷹因食物不足而數量銳減,且必須另外尋找食物才能繁衍族群。 老鷹數量銳減,尤其必須特別引起高度重視的原因,那就是和台灣農村、海岸各地有機垃圾處理方式的改變關係最大。號稱「清道夫」的老鷹,因為整體環境朝向工業化、都市化發展,人們對衛生的要求提高,

有機廢棄物不能再任意處置,垃圾掩埋場逐漸被焚化爐取代,禽畜處理場的廢棄物不能隨意棄置時,食物來源減少,老鷹的生態角色被剝奪,族群數也就悄無聲息的銳減,使得老鷹分布區域局限在還有一些食物的南北海岸、港口、溪流及水庫等。 在老鷹討生活如此困頓的台灣,作者主張應該開放討論是否要適度分享食物給老鷹吃,但要注意且小心的是不要改變牠們在生態系中原來扮演的角色,並隨著與時俱進的調查研究結果和環境演變,做有彈性的調整。以基隆港為例,在百餘年以來這裡一直是老鷹的食堂,但諸如上述的討論,這裡的食物量已大不如前且又禁止餵食,憂心這裡的老鷹處境堪慮。 當以「分享」食物給老鷹的心態來看待,不僅有助於保育和復育,

也能維繫基隆港長期以來和老鷹的文化關係,更能在和老鷹近距離觀賞的過程中,體驗老鷹的美及堅毅的生命力。。 (六)作家獨有的感性書寫 + 生態攝影的銳眼鏡頭 + 老鷹飛行美學的細膩觀察,以多元創作方式呈現,說出專屬於台灣老鷹的故事 自然書寫是強調感官與心靈體驗的一種寫作方式,無疑這本書的作者陳世一已經達到「人鷹合一」的境界,應該說是不把自己當成人,而是幻化成為鷹了。若非如此,怎麼能夠把老鷹的神韻拍得徐栩如生,主角老鷹的飛行美姿詮釋得超乎想像且多到令人讚嘆,這不光是老鷹的紀錄書寫,也不只是生態攝影集,下筆寫就老鷹之處與老鷹的生態美拍,都置入了老鷹的生命,說出專屬於老鷹的故事。 從未與老

鷹謀面的都市人或是對老鷹一知半解的你,強烈建議拿起這本書好好認識牠,因為老鷹比起台灣黑熊來說,可是最在地也最容易親近的保育級野生生物。老鷹雖然比不上你家寵物那般溫馴可愛,也少有猴硐老街貓咪的萌樣療癒,但是只要來到基隆港口舞台,欣賞老鷹的風中之舞,聆聽老鷹野性的呼喚,不但能紓解心中的鬱悶,也能激發我們內在的動能,創造與自然相遇的美妙經驗。畢竟,能夠和猛禽近距離接觸,且能體驗牠們散發出的強靭生命力,是多麼令人感動、著迷的一件事。 (七) 隱藏版的基隆港豐富生態,可能就連在地人都不知道! 肉眼可見的港區魚群,五感得到前所未有的大滿足 百年以來,老鷹一直都在基隆港覓食飛舞著,但你我是否只

惦記著到基隆廟口吃美食,不曾留意除了基隆市鳥老鷹是基隆港最耀眼的主角之外,在基隆港的四季天空有多達二、三十種飛鳥往來交錯飛翔著,港口海面下也有不少用肉眼可看見的魚群。 如此近在身旁的學校沒教的自然課,歡迎一書在手前去一探究竟,相信不論大人小孩都能夠得到前所未有的大滿足。

旅客目的地意象、旅遊體驗、重遊意願之研究-以大林慢城為例

為了解決基隆港即時影像 的問題,作者高雅婷 這樣論述:

本研究以為遊客目的地意象、旅遊體驗、重遊意願之研究,並以大林國際慢城為研究對象,探討大林國際慢城遊客之目的地意象、旅遊體驗、重遊意願之關係。問卷發放方式採網路問卷,並以立意抽樣為採樣方式,問卷回收後以 SPSS26.0軟體進行資料分析。正式問卷共收集 379 份問卷,得有效問卷 340 份,有效回收率為 89%。本研究使用SPSS26.0統計套裝軟體進行描述性統計、探索性因素分析、信效度分析、獨立樣本 t 檢定、單因子變異數分析、雪費法事後比較與迴歸分析等統計方法進行資料分析,研究結果顯示:(1)不同人口統計變項在目的地意象、旅遊體驗、重遊意願有部分顯著差異存在。(2)目的地形像對旅遊體驗有

正向影響。(3)旅遊經歷對行為意向有正向影響。(4)目的地形像對行為意向有正向影響。(5)多元迴歸分析發現目的地意象之「地方文化」、「整體感受」的兩個構面及旅遊體驗的「感受與體驗」構面對重遊意願有預測力。關鍵詞:目的地意象、旅遊體驗、重遊意願、大林慢城

聆聽時代的變奏:跨越兩個時代的臺灣人

為了解決基隆港即時影像 的問題,作者大谷渡 這樣論述:

他們曾經作為日本人度過青春期,戰後又生活了七十年。 因為戰爭,他們失去了親人與朋友,人生也被一分為二。 本書描繪戰前到戰後數十年間,生活在激烈變化時代的臺灣人, 希望以他們的人生故事,重新編織成一部有血有肉的現代史。 「生活在這個歷史斷層中的臺灣人,會是怎樣的心情呢?我想將這些都記錄下來。」 本書作者大谷渡多年來走訪日本和臺灣的圖書館、資料室,爬梳日本時代的報紙、信件、日記、筆記、檔案,追索蹤跡,口述訪問曾經生活在那個時代的人,親自踏上他們曾走過的上學路,呼吸當時的空氣,尋訪那個時代人們的情感與記憶的點點滴滴。從2002年開始,他以活躍於1920年代世界

舞台的日本自由記者北村兼子為起點,開啟對臺灣的相關研究,2008年開始將研究成果與訪談內容,以深入淺出的文字,陸續出版成書。 接續前書《太陽旗下的青春物語:活在日本時代的臺灣人》,大谷渡對十多個臺灣人進行多次口訪、調查收集而來的口述資料,並參照許多日本、臺灣相關研究的史實,結集成書。本書描繪戰前到戰後數十年間,生活在激烈變化時代的臺灣人,希望以他們的人生故事,重新編織成一部有血有肉的現代史。 本書不僅承繼前書的口訪記錄,並有野心地透過生於日本時代、戰後轉換國籍的臺灣人,發掘他們內心深刻的複雜情感與變化,從而建構出臺灣人從戰前到戰後的精神史。第一章至第四章以傅秀松為主軸,描述她求學、

在戰爭時期赴廣東擔任看護婦助手,到她回臺後學習北京話、裁縫、打字、結婚的經歷。她並未忘記在青春歲月中留下美好記憶的日本時代,對於戰後日本政府刻意忽略這群曾為日本國效力的臺灣軍人軍屬感到不平,因而持續地投入平反運動,爭取應有的自尊與權益。大谷渡並透過其夫孫海峰的經歷,導引出中華民國與日本軍方在戰前戰後的合作關係。 在第五章以同樣在戰前參加過篤志看護助手的張蕊、李寶玉、李淑容等人的遭遇,描繪在戰前生為日本人為日本效忠,面對戰敗、政權轉換後心境的變化。而第七、八章也是以女性角色為主軸,描述李麗珍與其家族,在經歷過戰爭時期的苦難後,又遭逢二二八事件、哥哥與表兄弟遭到射殺的磨難。李麗珍與其妹

許麗娟,受到基督教傳教士克莉汀.哈根的感召,在戰後遠赴日本讀書並參與傳教事業。而後李麗珍與其丈夫高俊明牧師一同在臺灣致力於傳道;許麗娟則留在日本,陪同哈根傳教長達四十年。 除了著重一向被歷史忽視的女性角色之外,在第五章也介紹了張德卿與他的友人,並記錄張德卿在戰爭時期參加「拓士道場」的訓練經驗。第六章中,大谷渡在臺南佳里的總爺糖廠僅憑入眼的兩張照片,戲劇性地牽引出照片裡的主人翁李德樹的多彩人生,記錄他在戰爭時期遠赴日本高座當「少年工」,戰後在糖廠工作、加入樂團的經歷。最後在第九章記錄幾位臺灣人的戰爭經驗與戰後的際遇。 在日本統治下成長、在戰後又生活了七十年的臺灣人,對那段日本開啟戰爭

的過往,以及他們作為日本人而度過的青春期,畢生難忘。因為戰爭,他們失去親人與戰友;戰爭結束後,被國界隔開的他們,也被多數日本人遺忘了。唯有貼近他們的人生與內心,才能觸及這段歷史的真實樣貌。 人們總會被歷史吞沒,而歷史也總朝著出人意表的方向擺動。大谷渡筆下自然散發著對這些受訪者的感同身受,就像是與時代重新相遇,時代雖曾如此粗礪,夢想雖曾遭受折斷或損傷,但在其溫渥深情的文字下,猶如緩緩擦拭著古老瓷器,曖曖散發著人性的美麗與溫暖之光。 本書特色 本書以口述訪問和歷史學者的史實考證作為書寫的基礎。作者多年來走訪日本、臺灣等地圖書館、資料室,仔細查閱相關檔案與書籍,藉此對照口述內容,補正受

訪者記憶模糊或有疑慮的地方。這些史實考證在本書中以引文穿插,讓讀者更能理解在當時的時空背景下所發生的歷史事件。作者也親身走訪這些人在日本時代走過的上學路、就讀學校、躲避空襲的場所,溫暖的文字自然散發出對受訪者的感同身受。書中收錄數十張珍貴的老照片,更增添時代氛圍。 名人推薦 卞鳳奎(國立臺灣海洋大學海洋文化研究所教授兼所長) 許雪姬(中央研究院臺灣史研究所所長) 鍾淑敏(中央研究院臺灣史研究所副研究員) (依姓氏筆畫排列)

運用卷積神經網路發展船舶影像辨識技術之研究

為了解決基隆港即時影像 的問題,作者張勝凱 這樣論述:

摘要 iABSTRACT ii誌謝 iii目錄 iv表目錄 vi圖目錄 vii第一章、緒論 11.1 研究背景 11.2 研究動機 21.3 研究目的 31.3.1 船舶影像蒐集 31.3.2 船舶影像前置處理 31.4 論文架構 4第二章、文獻探討 52.1 卷積神經網路 52.1.1 AlexNet 82.1.2 VGGNet 82.1.3 ResNet 102.1.4 DenseNet 102.1.5 Inception V4 112.2 相關文獻 122.2.1 物件切割 122.2.2 船舶目標識別 132

.2.3 卷積神經網路用於船舶目標識別的改進算法 15第三章、研究方法 173.1 系統架構 173.2 資料蒐集 183.2.1 遙控無人機航拍 183.2.2 船舶種類 223.2.3 網路蒐集 243.3 影像前置處理 283.3.1 船舶影像除霧化 283.3.2 船舶影像去背 303.4 資料集擴增(DATASET AUGMENTATION) 313.5 模型訓練資料分配比例 323.6 模型訓練 32第四章、實驗結果 334.1 本研究實驗環境介紹 334.2 正常影像與去背影像進行測試結果 344.3

結合不同模型輸出的融合方法 37第五章、結論與未來研究方向 38第六章、參考文獻 39第七章、附錄 42

基隆港即時影像的網路口碑排行榜

-

#1.高速公路即時影像- 2023

點此觀看「 基隆車站」即時影像. 即時影像來源: 基隆市即時交通平台.tw,台灣即時影像、高速公路、國家公園風景區、旅遊景點、國道省道路 ... 於 seriously.sbs -

#2.基隆市- 台灣路況即時影像、旅遊景點天氣觀測

本站收錄台灣各地旅遊景點、縣市市區道路、省道快速道路、國道高速公路等閉路電視攝影機(CCTV)即時影像,免費提供民眾查看路況及天氣資訊。因應武漢肺炎防疫, ... 於 tw.live -

#3.服務據點 - 衛生福利部中央健康保險署

... 特殊造影檢查影像及報告申請 · 全民健康保險鼓勵醫事服務機構即時查詢病患就醫資訊 ... 基隆聯絡辦公室, (02)2191-2006, 202001 基隆市中正區義一路95號, 基隆市. 於 www.nhi.gov.tw -

#4.基隆港即時影像

基隆港 實況影像. 海洋氣象系統與應急響應– twport.com.tw. 高雄海港實時氣象系統及響應。 波浪和海流測量站(下錨)。 海浪和海流測量站(浮標)。 於 zha.orared.com -

#5.相片立可得:門市據點查詢 - HiTi

誠研長期深耕於熱昇華技術,擁有豐富技術開發經驗及完整的專利佈局,持續致力於基礎研發,驅動熱昇華技術取代傳統銀鹽沖洗技術的新影像革命。 於 www.hiti.com -

#6.亞銀下修台灣今年經濟成長預測由3%降至2%

首頁 · 經濟VIP · 經濟彭博 · 即時 · 要聞 · 產業 · 證券 · 國際 · 兩岸 · 金融 ... 亞銀下修台灣今年經濟成長預測由3%降至2%. 台灣基隆港貨櫃碼頭。 於 money.udn.com -

#7.基隆廟口即時影像. 相片立可得:門市據點查詢

想知道現在公路總局省道即時路況影像/ 基隆市即時路況影像而令你的行程更暢順? ... 古名「雞籠」,而位於市中心的基隆港是北臺灣首要航運樞紐,. 於 luf.basozelairesidencial.es -

#8.基隆 - 台灣景點人潮即時影像

收錄台灣知名旅遊景點監視器畫面,即時監看並避開擁擠人潮車潮,有效預防肺炎病毒疫情擴散。 ... 基隆八斗子眺望基隆嶼 · 基隆潮境公園 · 基隆和平島 · 基隆碧砂漁港. 於 monitor.wfuapp.com -

#9.基隆港- 2023 - steal.sbs

基隆港 Keelung (Port of Keelung, 港口五字码:TWKEL)是位于台湾北部基隆市 ... 即時影像地點為忠一路-孝四路附近知名地標為虎仔山KEELUNG地標基隆港. 於 steal.sbs -

#10.即時影像、即時路況、旅遊景點、天氣觀測. 基隆市地圖

社福資訊網· 身心障礙福利· 社會救助· 老人福利· 兒童少年福利· 婦女福利· 家暴性侵防治· 性騷擾防治· 遊民服務· 福利城市地圖. 基隆港建立之後),漁船 ... 於 sexdelirious.it -

#11.基隆市全區- 台灣即時影像監視器. 基隆中正路即時影像 - Fare3D

古名「雞籠」,而位於市中心的基隆港是北臺灣首要航運樞紐,. 即時影像. Live taiwan,4K高畫質影像即時捕捉台灣最美的瞬間! 全臺灣即時影像圖示全 ... 於 acl.fare3d.it -

#12.高速公路即時影像- 2023 - least.wiki

點此觀看「 基隆車站」即時影像. 即時影像來源: 基隆市即時交通平台.tw,台灣即時影像、高速公路、國家公園風景區、旅遊景點、國道省道路 ... 於 least.wiki -

#13.台灣景點人潮即時影像. 基隆火車站出口

台灣景點人潮即時影像. ... 基隆港観景台. ... 對外交通以協和街和文明路連接文化路,再往基隆港區或市區為主,往西可由沿海的安中產業道路接武聖街. 於 emh.dimenticatememorie.it -

#14.基隆市- 路況即時影像、旅遊景點天氣

本站收錄基隆市-即時路況影像,即時監視器,景點即時影像,路況監視器,即時交通資訊,景點天氣(臺灣話:Ke-lâng-tshī)是臺灣的市之一,位於臺灣東北部,古名雞籠. 於 ocam.live -

#15.台中即時天氣- 2023

基隆 市區域新北市區域台北市區域桃園市區域新竹縣區域新竹市區域苗栗縣 ... 本鄉鎮即時影像,係介接上開單位鄰近該鄉鎮附近之即時影像顯示;影像的 ... 於 alanhibberd.uk -

#16.八德即時影像- 2023 - hellenicradiochat.uk

The camera provides the function of provincial road camera, and you can watch the current provincial road road conditions.5公里外的基隆嶼。 潮境公園即時影像| ... 於 hellenicradiochat.uk -

#17.基隆廟口即時影像. 年底大選 - Primevair

基隆港 持續努力、認真防疫,希望離島旅客都能平平安安回家! 在這邊也提醒各位,疫情尚未結束,防疫仍在繼續,大家撐下去!. 即時影像來源: 基隆市 ... 於 kfm.primevair.es -

#18.港灣環境資訊系統與數值模式應用研究(2/4) - 第 16 頁 - Google 圖書結果

... ADSL 512K512K ADSL 花蓮港白燈塔基隆港信號台 512K512K ADSL 512K512K ADSL 高雄港第二港口高雄港第一港口 31 二、工作項目與成果國際港口即時影像擴充建置 Sony ... 於 books.google.com.tw -

#19.八德即時影像- 2023 - laigumixin.wiki

The camera provides the function of provincial road camera, and you can watch the current provincial road road conditions.5公里外的基隆嶼。 潮境 ... 於 laigumixin.wiki -

#20.台灣即時路況影像- 基隆市

查詢台灣地區道路路況cctv 並取得附近交通訊息. 於 traffic.kirin.app -

#21.基隆市- 台灣路況即時影像、旅遊景點天氣觀測. 基隆火車站即時 ...

古名「雞籠」,而位於市中心的基隆港是北臺灣首要航運樞紐,. 現在手機很方便,很多人出門旅遊都會上網查路況,但基隆市政府建置「 即時交通資訊網」 ... 於 bvr.espaciotheman.es -

#22.國道地圖»交流道、服務區里程一覽表 - 交通部高速公路局

熱門: 高乘載 1968即時路況 ETC電子收費 ... 主電腦控制台,雪山隧道,集線器,影像複印機,影像式事件偵測器,影像處理器, ... 招標資訊 · 國道即時路況(另開新視窗). 於 www.freeway.gov.tw -

#23.Cruise Keelung 基隆港旅客服務

港口現場#即時影像基隆內港即時影像(拍攝地點:基隆三千宮) 對想要預先看內港大船的情形的朋友很有幫助! https://www.gsview.tv/channel/F0001/live/3002500. 於 www.facebook.com -

#24.交通部航港局Maritime Port Bureau. MOTC

東引島; 基隆; 富貴角; 東莒島; 球子山; 淡水港; 烏坵嶼; 野柳; 白沙岬; 北椗島; 基隆島; 高美; 東椗島; 鼻頭角; 臺中港; 目斗嶼; 三貂角; 芳苑; 查母嶼; 蘇澳; 塭港堆 ... 於 www.motcmpb.gov.tw -

#25.國道一號地圖- 2023 - interest.wiki

北起基隆港,一路往南延伸到高雄港。. 因開發較早,通過的西部城鎮 ... 分享路況即時影像事故已排除昨天15:25 昨天14:50 高速公路局北區交控中心北部. 於 interest.wiki -

#26.關注共軍圍臺!路透社前進基隆港韓聯社評:模擬實際犯臺

各國外媒,也提出對共軍動作的分析,南韓的韓聯社提到,這次演習規模雖然不比去年,但是演練內容其實更接近模擬實際攻臺。 圖/達志影像路透社關注共軍圍 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#27.基隆港口即時影像的評價費用和推薦,FACEBOOK

本網站蒐集台灣各地CCTV即時影像監視器如國道高速公路、快速公路、市區道路、熱門旅遊景點、天氣資訊、警廣即時路況等... 基隆市全區... 中山一路港西高架氣溫22.2度. 於 ... 於 learning.mediatagtw.com -

#28.基隆港- 2023

基隆港 Keelung (Port of Keelung, 港口五字码:TWKEL)是位于台湾北部基隆市 ... 即時影像地點為忠一路-孝四路附近知名地標為虎仔山KEELUNG地標基隆港. 於 deserve.sbs -

#29.基隆市 | 基隆港口即時影像 - 旅遊日本住宿評價

基隆 港口即時影像,大家都在找解答。本站提供台灣路況即時影像、旅遊景點天氣觀測,透過國道路況監控、縣市路口監視器,全國由南到北天氣情形一手掌握! 於 igotojapan.com -

#30.基隆市全區- 台灣即時影像監視器

本網站蒐集台灣各地CCTV即時影像監視器如國道高速公路、快速公路、市區道路、熱門旅遊景點、天氣資訊、警廣即時路況等,免費提供民眾外出旅行的規劃參考。 於 www.twipcam.com -

#31.高公局路況即時圖片- 2023 - snailbob.uk

... 線_德安路交流道_基隆港交流道_0K_ (W) 警察廣播電台和高速公路局即時路況資料,地圖 ... 路況影像:可查詢國道及快速公路通車路段即時路況影像。 於 snailbob.uk -

#32.智慧化省道即時資訊服務網 - 公路總局

公路總局-智慧化省道即時資訊服務網. ... 台61線雙向163K+558至213K+950伸港至大城路段,外車道進行路容清理。 112-04-07. 台8線182K(長春祠路段)上邊坡搶修工程施工. 於 168.thb.gov.tw -

#33.【電腦截圖】6 個的螢幕截方法,一篇就搞定,win10 、win11

還在煩惱如何螢幕截圖嗎? 或是想知道如何快速截圖? 但是又不想擷取整個頁面,只想區域截圖怎麼辦?現在的Windows提供了多元的接圖方法,本篇幫你整理10種超簡單 ... 於 www.welcometw.com -

#34.公路總局省道即時路況影像/基隆市的即時 ... - mividamanzoni20.it

基隆 八斗子即時影像. 即時影像. 基隆外木山即時影像. 影片加載較慢,請耐心等待. 潮境公園原本是一個垃圾集放 ... 於 amx.mividamanzoni20.it -

#35.關注共軍圍臺!路透社前進基隆港韓聯社評 ... - Yahoo奇摩新聞

各國外媒,也提出對共軍動作的分析,南韓的韓聯社提到,這次演習規模雖然不比去年,但是演練內容其實更接近模擬實際攻臺。 圖/達志影像 ... 於 tw.sports.yahoo.com -

#36.警廣國道事故即時路況+Google地圖+即時影像

中山高速公路-國道1號北上在229.3公里*2050國三隊:請用路人提前自虎尾或西螺下國道.再從北斗進入國道*.過西螺.內+外.貨車+自小事故.貨物散落也影響南下內側車道. 於 road.ioi.tw -

#37.氣象澎湖- 2023

選擇縣市基隆市臺北市新北市桃園市新竹市新竹縣苗栗縣臺中市彰化縣南投縣雲林縣 ... 目前交通部高速公路局、公路總局於本區內無提供可用之即時影像。 於 didnt.sbs -

#38.國道一號地圖- 2023 - SmartEdTech

北起基隆港,一路往南延伸到高雄港。 ... 分享路況即時影像事故已排除昨天15:25 昨天14:50 高速公路局北區交控中心北部. ... 國道1號路況即時影像國道1號139k+200. 於 smartedtech.uk -

#39.基隆和平島即時影像- 遊客中心人潮直播、天氣監視器

和平島公園位於基隆港東側,島上奇岩異石林立,海岸奇特的海蝕地形景觀,如海蝕平臺、豆腐岩、海蝕溝、海蝕崖、風化窗、萬人堆、千疊敷、海蝕洞、蕈狀岩等。 於 taiwanok.net -

#40.長庚醫療財團法人全球資訊網. 基隆廟口即時影像 - nevtrend.pl

本站收錄基隆市- 即時路況影像, 即時監視器,景點即時影像,路況監視器, 即時交通資訊 ... 古名「雞籠」,而位於市中心的基隆港是北臺灣首要航運樞紐,. 於 igq.nevtrend.pl -

#41.高速公路1968 - 行車速度

南向時速(公里) 路段 北向時速(公里) 道路封閉 基隆端(0) ‑ 基隆(1) 90 90 基隆(1) ‑ 八堵(2) 90 90 八堵(2) ‑ 大華系統(5) 90 於 matsu4g.test.www.zhe.tw -

#42.國道一號地圖- 2023 - rick.sbs

北起基隆港,一路往南延伸到高雄港。. 因開發較早,通過的西部城鎮 ... 分享路況即時影像事故已排除昨天15:25 昨天14:50 高速公路局北區交控中心北部. 於 rick.sbs -

#43.台2己線- 基隆港交流道→德安路交流道2K+345 - 即時影像

本網站蒐集台灣各地CCTV即時影像監視器如國道高速公路、快速公路、市區道路、熱門旅遊景點、天氣資訊、警廣即時路況等,免費提供民眾外出旅行的規劃參考。 於 icam.tw -

#44.八德即時影像- 2023 - The Cuddly Dinosaur

因應武漢肺炎防疫,民眾透過即時影像監視器網站,可以快速瞭解觀光景點現況,避免 ... 潮境公園即時影像| 野柳即時影像八斗子即時影像地理位置:基隆中正區– 八斗子 ... 於 cuddlydinosaur.uk -

#45.八德即時影像- 2023 - made.sbs

The camera provides the function of provincial road camera, and you can watch the current provincial road road conditions.5公里外的基隆嶼。 潮境 ... 於 made.sbs -

#46.基隆市- 台灣路況即時影像、旅遊景點天氣觀測. 北海岸即時影像

古名「雞籠」,而位於市中心的基隆港是北臺灣首要航運樞紐,. 基隆火車站即時影像. 基隆市, 基隆市, 臺灣每小時天氣. 寶佳臻峰. 於 bkh.abogadolaboralistagijon.es -

#47.基隆火車站即時影像. 即時交通影像

古名「雞籠」,而位於市中心的基隆港是北臺灣首要航運樞紐,. ... 基隆市路況即時影像· 中正路· 祥豐街· 東信路· 中正路· 成功二路· 南榮路. 於 vik.bomboniereemozioni.it -

#48.基隆廟口即時影像. 基隆市- 台灣路況即時影像、旅遊景點天氣觀測

氣象局擬設金門雷達站提升離島劇烈天氣預報| 生活| 中央社CNA. 潮境公園即時影像. 本網站蒐集台灣各地CCTV 即時影像監視器如國道高速公路、快速公路、 ... 於 wld.florianbouvetentraineurdechecs.fr -

#49.野柳海洋世界

北海岸動生物親子主題樂園. 於 www.oceanworld.com.tw -

#50.協和接收站爭議台電重申確保基隆港安全營運| 產經 - 中央社

外界關切協和接收站恐影響基隆港安全,台電今天表示,除以嚴謹的操船模擬,找出各種船隻可安全操航進港的模式,也將會同港務公司擬定LNG船進出港與繫 ... 於 www.cna.com.tw -

#51.高速公路即時影像- 2023

即時影像 來源: 基隆市即時交通平台.tw,台灣即時影像、高速公路、國家公園風景區、旅遊景點、國道省道路況即時影像、天氣觀測. 首頁. 影像事件偵測系統透過攝影機及影像 ... 於 anybody.sbs -

#52.基隆港- 2023 - Qiart

基隆港 Keelung (Port of Keelung, 港口五字码:TWKEL)是位于台湾北部基隆市 ... 即時影像地點為忠一路-孝四路附近知名地標為虎仔山KEELUNG地標基隆港. 於 qiart.uk -

#53.【基隆千層蛋糕】甜蒔蘿莉塔法式手工甜點 一小時完售!秒殺 ...

基隆 喜歡甜點的朋友,一定不能錯過千層蛋糕的滋味與幸福!甜蒔甜蒔 ... 【商品拍攝服務】味蕾影像,彷若眼前│菜單拍攝、商品攝影 ... Google即時導航 ... 於 leafyeh.com -

#54.內政部警政署警察廣播電臺全球資訊網

編號 類別 地點 日期 時間 消息來源 1 交通障礙 南部 北上340.7km 112‑04‑10 14:17 2 事故 北部 南下51.7km 112‑04‑10 13:44 高速公路局北區交控中心 3 道路施工 北部 112‑04‑10 14:15 臺北市交控中心 於 www.pbs.gov.tw -

#55.交通部臺灣鐵路管理局_首頁>線上訂票>剩餘座位查詢 - 台鐵

常用; 基隆市; 新北市; 臺北市; 桃園市; 新竹縣; 新竹市; 苗栗縣; 臺中市; 彰化縣; 南投縣; 雲林縣; 嘉義縣; 嘉義市; 臺南市; 高雄市; 屏東縣; 臺東縣 於 tip.railway.gov.tw -

#56.「張乃仁:迷山」詮釋夢境與現實的影像敘事 - ENN台灣電報

國立臺灣美術館即日起至6月18日在時光天井多屏幕影像區展出「張乃仁:迷 ... 技術與實拍影像結合的方式,以及現場即時影像安排,詮釋夢境與現實之間的 ... 於 enn.tw -

#57.【立山黑部自由行】2023黑部立山開山時間、旅遊必買

名古屋港水族館 ... 除了關心黑部立山天氣外,也務必注意官網的即時運行資訊: ... 立山黑部即時影像:雪之大谷|大觀峰|彌陀原 ... 於 bobby.tw -

#58.基隆港西二倉庫. 基隆市- 台灣路況即時影像、旅遊景點天氣觀測

基隆港 西二倉庫. 基隆市- 台灣路況即時影像、旅遊景點天氣觀測. 基隆港西岸「4號碼頭」-時空旅行社|國家文化記憶 ... 於 vvh.lesmaisonsdejulia.fr -

#59.埔里即時影像2022 - 2023

請勿騷擾觀眾和台主,請避免#南投#埔里#日月潭即時影像#LIVE 1,253 views Streamed live on1 ... 首頁交通要樞地標車站基隆影像基隆車站即時影像. 於 wisessd.uk -

#60.基隆港- 2023 - shot.wiki

基隆港 Keelung (Port of Keelung, 港口五字码:TWKEL)是位于台湾北部基隆市 ... 即時影像地點為忠一路-孝四路附近知名地標為虎仔山KEELUNG地標基隆港. 於 shot.wiki -

#61.南向(基隆港> 基金) 路況即時影像

收錄台灣各地旅遊景點、國家公園、國家森林遊樂區、國道高速公路、省道快速道路、縣市市區道路等即時路況影像及天氣觀測。 於 iii.tw -

#62.相片立可得 - FamilyMart 全家便利商店

即時 沖印:沖印不受時間、數量的限制,提供多種影像來源選擇,包含各大常用規格之記憶卡或隨身碟,也能使用立可得手機APP立即傳輸相片,沖印出自己喜愛的照片。 業界獨創之 ... 於 www.family.com.tw -

#63.國道一號地圖- 2023 - Jctwood

北起基隆港,一路往南延伸到高雄港。. 因開發較早,通過的西部城鎮 ... 分享路況即時影像事故已排除昨天15:25 昨天14:50 高速公路局北區交控中心北部. 於 jctwood.uk -

#64.外木山即時影像. 基隆市即時交通資訊平台

古名「雞籠」,而位於市中心的基隆港是北臺灣首要航運樞紐,. 這是台灣路口交通即時畫面,非常好用唷。 即時影像監視器https://cctv. Taskinghouse. 於 hvmrefrigeracion.es -

#65.基隆天氣即時影像-在PTT/MOBILE01/Dcard上的毛小孩推薦 ...

景點、縣市市區道路、省道快速道路、國道高速公路等閉路電視攝影機(CCTV)即時影像,免費提供民眾查看路況及天氣資訊。 ... 基隆市暖暖區東勢街12號前號誌桿(E). 基隆市 ... 於 lovepet.gotokeyword.com -

#66.台北春季旅展4/7登場基隆「島嶼慢漫遊」旅程消費滿500抽獎

4月7日至4月10日登場的「2023年台北國際春季旅展」,將於台北世貿展覽館一館展開,基隆市政府以「島嶼慢漫遊」為主題,結合熱門景點「基隆嶼」 ... 於 news.ltn.com.tw -

#67.基隆火車站即時影像. 台灣路況即時影像

基隆港 持續努力、認真防疫,希望離島旅客都能平平安安回家! 在這邊也提醒各位,疫情尚未結束,防疫仍在繼續,大家撐下去!. 即時影像來源: 基隆市 ... 於 gts.ebanisteriaorbis.es -

#68.即時海況| 交通部中央氣象局

測站 潮高(m) 浪高(m) 浪向 波浪週期(秒) 風力 (m/s) (級) 風向 龍洞潮位站 11日09時 0.30 1.9. 2 東北... 龍洞資料浮標 11日09時 0.7 東東 4.9 1.3. 1 南南 富貴角資料浮標 11日09時 0.4 北北東北北東 4.4 3.9. 3 西西 於 www.cwb.gov.tw -

#69.Yongan Fishing Harbor 永安漁港即時影像 - YouTube

【永安漁港 即時影像 】桃園市政府觀光旅遊局更多旅遊資訊→桃園觀光導覽網:https://travel.tycg.gov.tw快下載「桃園智慧遊」APP 馬上升級你的旅遊 ... 於 www.youtube.com -

#70.門診時間表

簡體版 English 網站地圖 即時影像 EIP入口 · 醫院簡介▾ · 細說秀傳 · 總裁的話 · 院長的話 · 歷史沿革 · 願景、未來展望 · 組織架構 · 交通位置 · 各樓層介紹 ... 於 www.scmh.org.tw -

#71.即時影像 - 交通部觀光局

即時影像. Live taiwan,4K高畫質影像即時捕捉台灣最美的瞬間! 全臺灣即時影像圖示 全臺灣 基隆市 新北市即時影像圖示 新北市 臺中市即時影像圖示 臺中市 嘉義縣即時 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#72.Google 地圖

地圖資料©2023 Google 條款 50 公尺. 路況. 大眾運輸. 單車. 衛星. 地形. 野火. 空氣品質. 地圖移動控制選項. 即時分享位置資訊. 你的貢獻. 你的地點. 於 www.google.com.tw -

#73.基隆市即時交通資訊平台

... 德安路交流道 中和路交流道 台2己線德安路交流道 基隆港交流道 台2己線基隆港交流道 德安路交流道 國一大華系統交流道 五堵交流道 國一五堵交流道 大華系統交流道. 於 e-traffic.klcg.gov.tw -

#74.國道一號地圖- 2023

北起基隆港,一路往南延伸到高雄港。. 因開發較早,通過的西部城鎮 ... 分享路況即時影像事故已排除昨天15:25 昨天14:50 高速公路局北區交控中心北部. 於 campaigndelivery.uk -

#75.高公局路況即時圖片- 2023 - known.sbs

高公局國道路況影像-國道路況即時影像-高速公路即時影像-高速公路路况影像-一般 ... 道_基隆港交流道_0K_ (W) 警察廣播電台和高速公路局即時路況資料,地圖導航和交通 ... 於 known.sbs -

#76.高公局路況即時圖片- 2023

... 線_德安路交流道_基隆港交流道_0K_ (W) 警察廣播電台和高速公路局即時路況資料,地圖 ... 路況影像:可查詢國道及快速公路通車路段即時路況影像。 於 glencask.uk -

#77.新莊天氣即時影像- 2023 - hdcinema.uk

點擊地圖看各測站詳細資料天氣狀況濕度累積雨量資料時間:04/25 08:10 基隆25.1 臺北26.6 板橋26.8 新竹26.1 臺中27.6 田中28.1 日月潭22. 5 嘉義284 臺南 ... 於 hdcinema.uk -

#78.八德即時影像- 2023 - jpdev.uk

The camera provides the function of provincial road camera, and you can watch the current provincial road road conditions.5公里外的基隆嶼。 潮境公園即時影像| ... 於 jpdev.uk