基隆燈塔整修的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦徐宗懋圖文館寫的 閃耀台灣一套八冊(精裝套書,附贈明信片八張) 和沈文台的 台灣燈塔圖鑑 (全新修訂版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自時報出版 和貓頭鷹所出版 。

國立臺灣大學 科際整合法律學研究所 蔡宗珍所指導 蔡惠方的 遺址保存之法制架構與實踐 (2013),提出基隆燈塔整修關鍵因素是什麼,來自於文化資產保存法、遺址保存。

而第二篇論文國立高雄師範大學 地理學系 洪富峰所指導 毛小驊的 墾丁國家公園生態資源利用的競爭與衝突—以恆春鎮墾丁里為例 (2012),提出因為有 政治生態學、衝突、生態資源、墾丁、社頂的重點而找出了 基隆燈塔整修的解答。

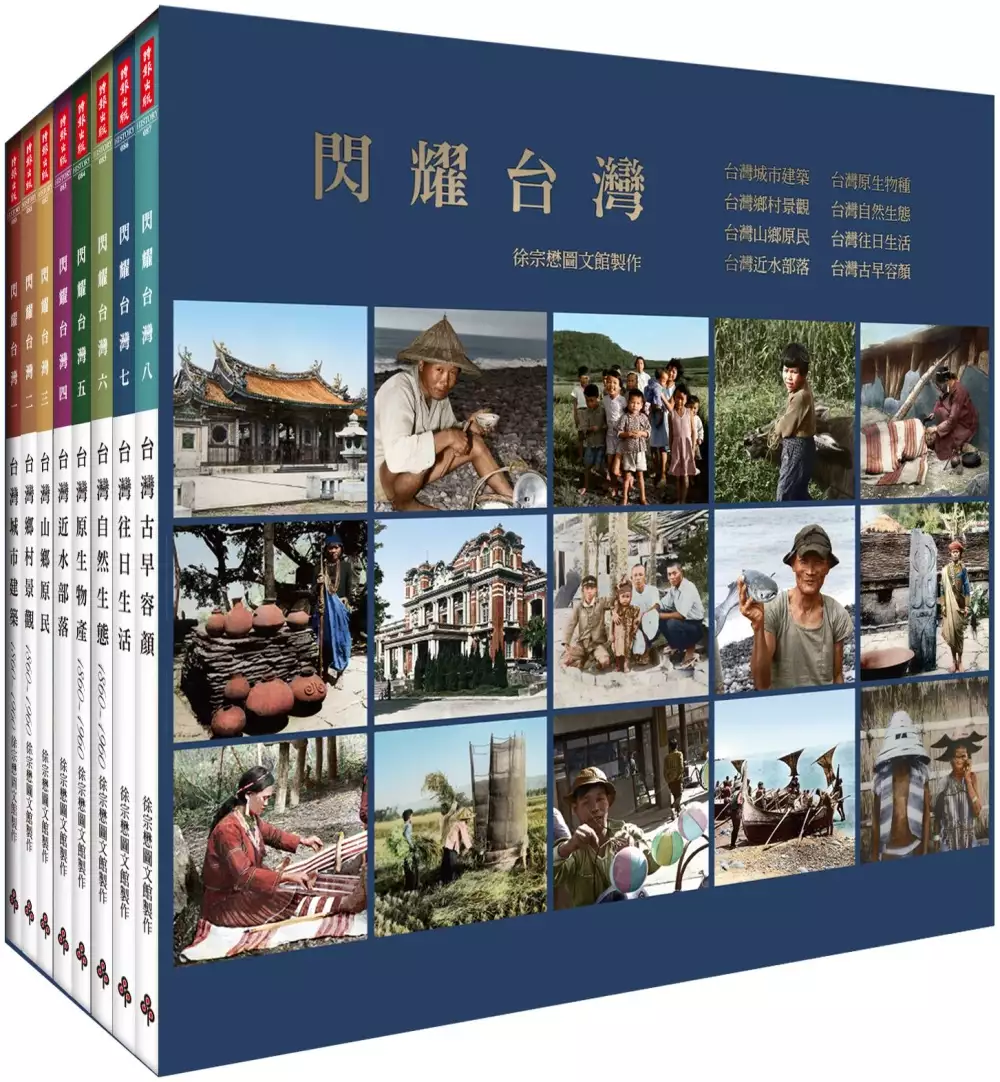

閃耀台灣一套八冊(精裝套書,附贈明信片八張)

為了解決基隆燈塔整修 的問題,作者徐宗懋圖文館 這樣論述:

閃耀台灣精裝套書八冊 附贈精美明信片(八張) 《閃耀台灣》:台灣土地情感與知識的傳家之寶 從來沒有一套台灣書籍像《閃耀台灣》這般,讓人如此沉浸在台灣土地的百年時空,猶如步行其間,徜徉於四周炫目感人的風情,偶爾也因目睹具體的事件而感受到內心強大的衝擊。這套書已經超過傳統紙本書的視覺極限,而是台灣土地情感而知識的傳家之寶。不只是放在書架,而是注入未來世世代代的台灣人的心靈,不斷地被學習和重溫,具有永恆的典藏價值。 能做到這一點,是因為《閃耀台灣》使用了最精美的照片原材料,以及最高端的現代數位上色工藝技術。這是徐宗懋圖文館動用了累積20年的原照片收藏

,以及過去5年建立的國際一流數位上色藝術師團隊,兩項優勢所取得的驚人成果。 以《台灣山鄉原民》這一本畫冊為例,本畫冊使用日本學術權威森丑之助先生在百年前所拍攝的經典原住民圖錄照片,一般出版社都使用舊出版品反覆翻拍的圖片,大多都已模糊不清;然而,徐宗懋圖文館卻使用用市價高達50萬台幣的森丑之助的精緻柯羅版原版圖片。如此投資只為了取得最好的印製效果,這也使得《閃耀台灣》中的原住民圖像無論內容和視覺效果,都達到了台灣出版界史上的最高峰。 至於物產和生態方面的圖片,則是使用了《大量台灣寫真大觀》、《亞細亞寫真大觀》和《台灣物產大觀》精美的原版照片,呈現了前所未有的視覺效

果。有關過去台灣人生活和習俗的影像則是民國49年(1960年)薛培德牧師所拍攝的經典照片,每一張都是由原底片沖洗出來,並且進行精美的數位上色,展現了動人的往日情懷。 總之,在技術工藝層面,台灣沒有任何一本出版物像《閃耀台灣》做出如此大的財力,動用如此多的人力,以及付出如此深的心力,只為了留下一套值得代代相傳的台灣之寶。 《閃耀台灣》製作完成於台灣疫情最嚴重的兩年,很多人不能正常上學上班,收入和生活都受到影響。然而,就在此時此刻,我們做出最大的投資,投入最大的心力,完成這一套經典作品,代表台灣在艱困的環境中奮鬥不懈的精神,有如一顆閃亮的鑽石,永遠福星高照。

文/作者徐宗懋 以下是八冊書的主題: 《閃耀台灣一:台灣城市建築1860-1960》 台灣建築的時代演變代表著物質與精神的進展軌跡。本畫冊從清朝時期到日本殖民,一直到光復以後,台灣城市景觀的變化,包括建築的材料、風格、實用性,以及對生活實際的影響。時間橫跨一百年,包括日本時代現代城市的興建,書中有數張珍貴的全景圖,考證了過去城區、官署、街道和民房的位置和稱謂,成為十分珍貴的文獻和美學紀錄。 《閃耀台灣二:台灣鄉村景觀1860-1960》 台灣建築的時代演變代表著物質與精神的進展軌跡。本畫冊介紹鄉村地區建築的特色和景觀,清朝

時期主要是傳統閩南和客家的農舍,富裕人家則住三合院,至於原住民則是傳統的茅草屋或石板屋。日本時期,城市建築出現較大的變化,不過鄉村建築的變化較少,直到光復以後大量的水泥房和磚石房,又呈現新的風貌。 《閃耀台灣三:台灣山鄉原民》 以日本的台灣原住民權威森丑之助的圖像原作為底本,圖像反映的山區景觀與原住民生活狀態,本書主要集中在山區原住民部落的人文風情,包括泰雅族、卑南、布農、排灣等部落,本書著重介紹這些部落在山區的生存方式,包括信仰、生產以及日常生活習俗等,內容豐富,為珍貴文獻和美學資料。 《閃耀台灣四:台灣近水部落》 以日本的台灣原住民權威森丑之助的

圖像原作為底本,透過高端的上色技術賦予新的生命。本畫冊介紹靠近海洋和湖泊的原住民部落,主要集中在阿美族、達悟族和邵族,書中以豐富多彩的照片表現他們和海洋以即湖泊的生活關係,其中達悟族捕獲飛魚的圖像紀錄,更是珍貴的歷史文獻。 《閃耀台灣五:台灣原生物產1860-1960》 1960年代台灣輕工業興起之前,台灣的主要生產農業產品和大宗原料,同時包含部分漁牧事業,即以本身的土地為生產資源、包括稻米、蔗糖、樟腦、水果以及養蠶事業等等,充分反映台灣在工業化之前的生產情況,這也是早期台灣經濟的主體。 《閃耀台灣六:台灣自然生態1860-1960》 本畫冊使用民間

老照片以及薛培德牧師的攝影作品,完整呈現台灣從清代、日本殖民,到光復初期的動植物自然生態,包括主要的動物和植物,以及高山景觀。這是台灣原生物種和大自然的完整呈現。 《閃耀台灣七:台灣往日生活》 1960年,即那個年代的人們習慣稱的民國49年,美籍牧師薛培德先生拍攝的約三千張台灣照片中,忠實地留下了基層台灣百姓的珍貴豐富影像紀錄。1970年代台灣快速工業化之前基層百姓仍然生活於農業社會的形態,包括婚喪禮俗、各種手工行業、飲食習慣,甚至鄰里關係等等。許多現象已經存在百年以上,但在1970年代以後卻逐漸消失了。今天50歲以上的台灣人,可能童年時期在農村地區還經歷了農業社會型態的

尾端。 本畫冊主要集中薛培德牧師作品中有關早期台灣人生活的型態,包括信仰、工作、日常作息等,這些都是老台灣人走過的生命之路,因此,本書不僅是懷舊,也有社會學的紀實價值。 《閃耀台灣八:台灣古早容顏》 美籍牧師薛培德先生拍攝的約三千張的台灣照片中,忠實地留下了基層台灣百姓的珍貴豐富影像紀錄。除了生活型態,還拍下了當時人們的容貌神情、穿著打扮,透過帶著喜怒哀樂情感的容顏,那個年代的生活模式與精神,更生動地被記錄下來。 本畫冊集中表現老台灣人的容顏風貌,包括男女老幼的面容、服飾以及人際互動的狀態,不僅是老台灣生動的生活記憶,也是上一輩人不可抹滅的

容顏。

遺址保存之法制架構與實踐

為了解決基隆燈塔整修 的問題,作者蔡惠方 這樣論述:

本論文以遺址保存法制化為中心,在我國文化資產保存法的體系之下,討論遺址保存的法制架構,以及現行文資法施行以來,遺址保存規制的實踐現況。有鑑於遺址在我國法定文化資產項目中,是較不為人所熟悉的一項,因此,在本文的第一章與第二章之中,對於遺址的意涵做基本解說,包括其內容、價值、做為文化資產的意義、與其他文化資產的差異特質以及保存規範應注意的重點。在對遺址有初步了解的基礎之上,再繼續探討遺址的法制化過程。第三章則自文資保存的憲法依據出發,簡介文化資產保存法的整體架構,接著試以釋義學的方法,解析文資法中遺址保存法制之架構,尤其針對遺址保存之規範內涵,從法定遺址本身、遺址因定著於土地的特質,而法制規範如

何安排遺址之保存權利與土地權能者之間的衝突。在解構法制體系之後,藉由因遺址而生爭議的案例,從法定遺址的認定、遺址與其所定著土地之間所生的權利紛爭,包括遺址發掘致土地所有權人的損失、土地之權能者對於遺址的破壞,以及對應此破壞的公權力行使方式,透過案例更具體化遺址法制保存的特質。遺址保存最佳的方式就是現地保存,但是在與土地開發權能有所衝突時,於衡量輕重後,遺址保存不得不讓步之下,尚有發掘記錄的保存方式,然而遺址發掘卻又致使土地權能人支出額外的成本。參考日本及法國的法制安排後,毋寧還是從考古發掘著手,解決方式乃是將考古發掘國家化,亦即由國家擔負遺址發掘工作,使土地所有權人受到遺址保存土地管制之最小衝

擊,而遺址仍能得到最底線的保存。

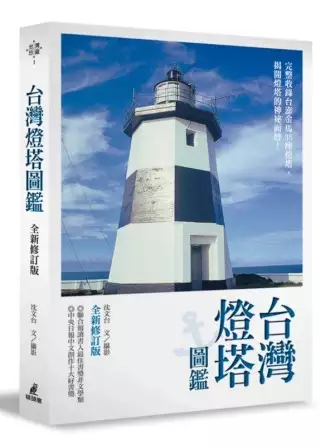

台灣燈塔圖鑑 (全新修訂版)

為了解決基隆燈塔整修 的問題,作者沈文台 這樣論述:

完整收錄台澎金馬35座燈塔,揭開燈塔的神祕面紗! 你知道台灣有一座燈塔的重建次數打破了世界紀錄嗎? 你聽過台中港燈塔的奇特身世和長相嗎? 你知道燈塔發出的光至少可以分成十種以上嗎? 你看過「斷頭燈塔」嗎? 燈塔是指引船隻航向的明燈,台灣四面環海,周圍小島與暗礁星羅棋布,諸多海潮流向各異,氣候更是變化無常,從清光緒元年(1875)至今,共設立了大大小小超過三十座燈塔。 本書將從燈塔的起源談起,再詳盡介紹台灣三十五座燈塔的「身世」(如塔身、塔高、結構、燈器、標誌)以及每座燈塔的地理位置和小故事,包括建築緣起、創建年代、建築式樣、燈器規格、目前狀況等。你不

但會讀到東莒島燈塔滅燈三十餘年的故事,了解燈塔看守員的甘苦,重新認識「東亞之光」鵝鑾鼻燈塔的威力,還會發現燈塔不只有圓形,還有方錐形、六角形、四方形和八角形,而且連漆成什麼顏色都有學問! 本書作者鑽研台灣燈塔前後長達二十餘年,並利用三年時間親自踏勘全台各地及外島所有燈塔,無論是杳無人跡的荒島,或是重兵駐防平民止步的要塞,他都親自跋山涉海,登臨探訪,可謂踏遍台灣燈塔第一人、台灣燈塔權威。 ◎《台灣燈塔圖鑑》最新完整修訂、全新編排 ◎聯合報讀書人最佳書獎非文學類 ◎中央日報中文創作十大好書獎 作者簡介 沈文台 一九四九年生,雲林人。從事新聞傳播工作

二十餘年,對於台灣各地歷史文物、風土民情、信仰習俗及景觀風貌關注至深。長期深入田野,實際探勘,是一位忠實的文字紀錄工作者,特別著重於記錄台灣風物之滄桑變遷。 著有《台灣老街圖鑑》、《雲林瑰寶 :民間藝人點將錄》、《文物珍萃:台灣地區文化中心區域博物館巡禮》、《台灣鄉土傳奇》、《縱橫雲林》、《糖都虎尾》、《霧里斗南》、《走進大埤頭》等書。 推薦序 共結一段燈塔緣╱阮鳳舞 自序 圓我燈塔夢╱沈文台 概論 航路標識 燈塔起源 海關與燈塔 台灣的燈塔 燈塔與燈杆 燈高與塔高 塔身結構 燈器種類 認識浮標 燈塔守護 北台灣燈塔 三貂角

燈塔 鼻頭角燈塔 基隆燈塔 球子山燈塔 基隆嶼燈塔 彭佳嶼燈塔 野柳燈杆 富貴角燈塔 淡水港燈塔 白沙岬燈塔 中台灣燈塔 高美燈塔 台中港燈塔 芳苑燈塔 塭港堆燈塔 南台灣燈塔 國聖港燈塔 安平燈塔 高雄燈塔 鵝鑾鼻燈塔 琉球嶼燈塔 東台灣燈塔 蘇澳燈塔 花蓮港燈塔 奇萊鼻燈塔 綠島燈塔 蘭嶼燈塔 澎湖群島燈塔 漁翁島燈塔 目斗嶼燈塔 東吉嶼燈塔 查母嶼燈塔 花嶼燈塔 七美嶼燈塔 福州及廈門地區燈塔 東引島燈塔 東莒島燈塔 烏坵嶼燈塔 東椗島燈塔 北

椗島燈塔 致謝 名詞釋義 圖片出處 主要參考資料 索引

墾丁國家公園生態資源利用的競爭與衝突—以恆春鎮墾丁里為例

為了解決基隆燈塔整修 的問題,作者毛小驊 這樣論述:

創立國家公園的目標為了將曠世風景留給後代子孫,然而,當展示特殊地景的同時,也是自然商品化的開端。墾丁國家公園是台灣第一座國家公園,也是年度旅遊人數最高的遊憩區。沙灘車、水上摩托車,和攤販等經濟活動擁擠在南灣至小灣一帶的沿海地區。大眾式休閒娛樂以墾丁里的墾丁街業者為主要的提供者,除了大街夜市,民宿業者藉由代售水上活動和沙灘車門票,或帶團解說以增加房客。近年,同一行政區中,風格相異的遊憩形態在山上成形。社頂社區經營的生態旅遊標榜小眾式、低碳的遊憩行為,經過墾管處的培育和推行策略聯盟而鞏固解說導覽的範圍。他們兩個社區的行為都因國家公園的存在而產生,他們都在利用公園的自然資源,一個把它當背景一個當它

是商品,但兩方呈現在世人眼裡卻不可並存。本文以政治生態學為主要論述,兼以人地關係傳統為基礎,經濟發展為主軸,探討人對土地的運用與詮釋,如何導致生態崩解和價值的重塑。研究方法包含分析文史資料和法規、質性訪談,以及參與觀察法,對象包括管理單位、相關業者、墾丁街和社頂社區的居民。探討三個方面,一是社頂促進會和其他團體之間的競爭與衝突;二是墾丁街夜市無法改善移除的原因;三是國家公園的公地性質。最後呈現因為政策和經濟發展,導致同一個管理區域中各社群之間和人地之間的性質彼此相異,並且威脅到該區域的核心價值,反思國家公園過度發展觀光可能造成的結果。