大叻 名產的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦地球の步き方編集室寫的 越南 和(日)林芙美子著的 浮雲都 可以從中找到所需的評價。

另外網站越南伴手禮美食越南必買名產有哪些?10大最愛手信伴 ... - Doisof也說明:特色伴手禮【回圖文索引】 前幾次到越南,回去的伴手禮都只帶好吃又便宜腰果,至於榴槤餅,綠豆糕之類的非我們所愛。大叻以農為主,一定也有值得買回來送人或自用的。

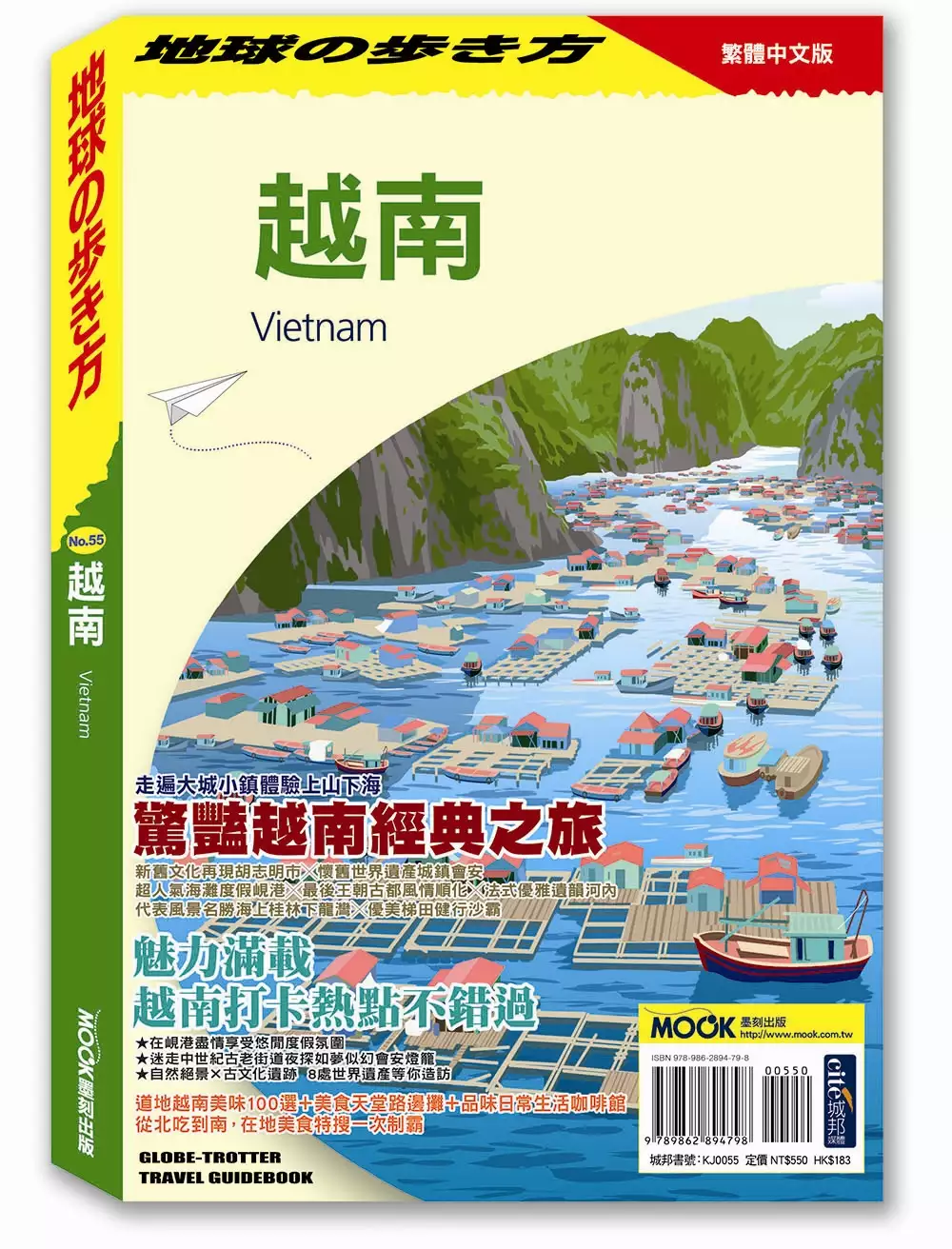

這兩本書分別來自墨刻 和中國書籍所出版 。

最後網站Top 5 大勒禮品和特色商店 - TripAdvisor則補充:大勒禮品和特色商店:在Tripadvisor 上查看越南大勒禮品和特色商店的旅客真實評論和照片。 ... 大勒 · 大勒景點. 大勒名產店 ...

越南

為了解決大叻 名產 的問題,作者地球の步き方編集室 這樣論述:

曾有過輝煌王朝,也曾走過烽火連天的殺戮歲月,而今日的越南,隨著城市不斷進化,觀光產業急速發展,已然成為一處新興的旅遊市場。建築、街道仍留有殖民遺韻,新舊光影交織在這座在這個尚在開發之路的國度,曾在此殖民的外國人隨著戰火蔓延而離開,今日又為追尋舊日時光而來,來去之間,串起越南複雜而又富有個性的旅遊面貌。《地球步方─越南》依照南越、中越、北越,有系統地介紹越南全境各城市資訊,帶領讀者暢遊南越的商業中心都市胡志明市、可搭船遊水上市場的芹苴、被稱為「海上桂林」的下龍灣、法國統治時代開發的高原避暑勝地大叻、南部代表性海灘芽莊、海濱度假區藩切;中越的阮朝古都順化、海上絲路會安;北越的夏

季避暑勝地沙霸、越南首都河內等等。除了豐富而完整的景點介紹,並輔以詳細的交通和地圖,再加上經濟實惠的住宿美食情報,讓想前往越南的人能夠充分享受經濟又自由的旅程。 本書特別企劃: ★魅力滿載的度假勝地 在峴港盡情玩樂享受! ★妝點出如夢似幻的夜晚 會安的燈籠。 ★越南美食100選、路邊攤美食天堂、越南甜點、越南咖啡指南。 ★民族風首飾、刺繡小錢包、魚露、速食河粉、麝香貓咖啡等經典越南伴手禮。

浮雲

為了解決大叻 名產 的問題,作者(日)林芙美子著 這樣論述:

《中國書籍·學術之星文庫:浮雲》女主人公由紀子為了擺脫與伊庭的畸形關係隨軍前往越南大叻,在那裡邂逅了已有家室的農林技師富岡。安逸舒適的環境和難以忍受的心靈孤寂,讓二人走到了一起,開始了一段戀情。戰敗後他們先後回到了日本,可是富岡卻始終走不出戰敗的陰影,變得頹廢而自暴自棄,對由紀子的感情也日漸淡薄。失望中,由紀子自甘墮落、流落風塵,但在內心深處卻始終無法忘記富岡。在對越南生活的共同回憶中,他們曾一度重拾舊日的戀情。不久,由紀子懷了孕,可富岡卻又陷入了與他人的情事。萬般無奈之下,她選擇了墮胎,並重新成為已是新興宗教組織骨幹的伊庭衫夫的情婦。然而,當先後失去了情人和妻子,生活陷入窮途的富岡找上門來時

,由紀子心中沉寂的愛情再一次被點燃。她帶著從教會偷出的一筆鉅款,追隨富岡去了屋久島,□後悲慘地死在這座南疆孤島上。 金山 海南大學外國語學院教授、日本九州大學比較社會文化博士、碩士生導師。 海南省有突出貢獻的專家、寶鋼教育基金會教師獎獲得者、海南大學(合併後)首屆十佳教師。 導讀 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二

四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 “花的生命是短暫的,而人世的苦難卻是漫長的”。這兩句詩是日本著名女作家林芙關子(1903——1951)的名句,也是她跌宕起伏的人生經歷的真實寫照。在她母親的出生地一鹿兒島的櫻島,至今仍豎立著刻著這兩句詩的文學碑。正是在那裡,林芙美子的母親與一位行商相識,之後在下關生下了她。後來,她的父親因與一位藝妓相好,而將她的母親逐出了家門。母親帶著她過了相當長的一段流浪生活,之後又與一位小自

己20歲的行商走到了一起。為了生計,母親和繼父帶著她輾轉於九州和中國地區,遍歷世間辛酸,後定居在了廣島縣尾道市。小學畢業後,已經在文學方面初露才華的林芙美子在老師的推薦下,升入了尾道市立高等女子學校這座只有有錢人才可以進入的貴族學校。為了籌措學費,她不得不在夜間偷偷地跑去一家帆布廠打工。窮困的家庭環境、平凡的外貌,在她幼小的心靈裡投下了自卑的陰影,使得她不願意與人接觸。孤獨的她常常一個人躲進圖書館,沉浸在美妙的文學世界裡。其間,共同的文學愛好讓她與一位大財主家的公子相愛了。由於懸殊的門第之差,這段戀情受到了男方家的極力反對。儘管如此,她還是在畢業後毅然追隨到明治大學讀書的戀人來到了東京,開始了

同居生活。然而,這段戀情並沒有持續多久,在父母的壓力下,男方終還是拋棄了她。飽受失戀之苦的林芙美子,此後又先後與演員田邊若男、詩人野村吉哉度過了一段同居生活,卻都沒有長久,直到後來遇到了學畫的學生手琢綠敏,她的感情生活才算穩定了下來①。在東京期間,文學成了林芙關子的追求和寄託。為了實現心中的文學夢,艱苦的創作之餘,她先後做過女僕、女工、女招待,嘗盡了人間的酸甜苦辣。這一段社會底層的生活經歷,為她日後的文學創作打下了深厚的生活基礎。 1930年,林芙關子發表了長篇自傳體小說《放浪記》。小說中女主人公每到家中窮困潦倒、食不果腹之時,便不得不一次又一次地出入歡場,賣笑求生。而每次被發現之後,卻還要

忍受丈夫冷漠無情的拳腳相加。儘管我們不能將小說的主人公與作家完全地等同起來,但是從她的身上我們還是可以體會到一位精神上極其高貴雅致的女子,在現實世界中卻必須以出賣尊嚴、吞咽屈辱來苟且偷生的痛苦。正如水與火的難容,天與地的差異,當它們匪夷所思地出現在同一個人的身上時,我們簡直無法想像,那種心靈深處的苦痛該有多麼的巨。有人稱林芙美子為“日本的蕭紅”,在戰亂的光景中她們都曾是才華滿腹卻又時運不濟的女子。然而,與幼時家境富裕、深受祖父寵愛的蕭紅相比,林芙關子的一生卻更為悲苦。苦難自始至終糾纏著她,即便在她成名之後也從未擺脫。然而,正是這諸多的苦難,給了這個命途多舛的女人無窮無盡的創作源泉和動力。從這一

意義上講,苦難或許正是她榮譽的勳章、創作的力量,讓她無法止步,不敢懈怠。 《放浪記》一經問世便成為書,林芙美子也憑藉著這部作品一舉確立了其流行作家的地位。之後的歲月裡,林芙美子依舊筆耕不輟,一生共創作了270餘部各種體裁的文學作品。 綜觀林芙關子的作品,具代表性的除《放浪記》之外,當屬晚年所著的短篇小說《晚菊》及長篇大作《浮雲》。前者獲得了第三屆日本女流文學獎,後者《浮雲》則被認為是集林芙美子創作才能之大成的傳世之作。從1949年至1951年,林芙美子為寫作《浮雲》耗盡了心血。她的死,與小說的完成之間,僅僅隔了短短的三個月。這部以反戰和戀愛為主題的作品被評價為“不僅是林芙美子個人的代表作,

也是日本戰後小說中的一部傑出之作”,先後被收錄進日本多家出版社的文學作品集中。小說的男主人公富岡,更是被評價為“日本戰後頹廢精神的典型代表,是一個可以填補日本戰後文學史空白的形象”①。在小說中,林芙美子以戰後混亂頹廢的日本社會為背景,用女作家特有的細膩筆觸,描寫了戰爭中于異國越南相識相戀的農林技師富岡和打字員由紀子,回到日本後的一段欲罷不能、藕斷絲連而又充滿痛苦的愛情故事。作品通篇洋溢著透入骨髓的哀憫,深得日本古典美學之三味。 1951年6月27日,日本昭和時期(1926一1989)具代表性的作家之一林芙美子因心臟病發作猝然長逝,年僅47歲。而《浮雲》也成了她人生的後一部長篇小說。值得一提的

是,日本文學巨匠諾貝爾文學獎獲得者川端康成,親自擔任了林芙美子喪禮委員會的負責人,她在日本文壇的地位由此也可窺見一斑。 愛情之所以是文學永恆的主題,是因為它出自人的本性.是人類社會生活中不可或缺的一種情感。古往今來,無數的哲人文士苦苦地探索愛的本質,提出了各種不同的學說。其中為著名的當屬柏拉圖的“精神戀愛說”。該學說從人的精神需要出發,認為愛情是一種純粹的精神性的活動,是人的靈魂對於“美”的本體眷戀的表現。而與之相對立的學說則從人的生理需要出發,認為愛情是根源於人的肉體需要而產生的一種欲念。它的直接目的是追求肉欲的滿足,是一種純粹的生物本能。儘管兩種學說相互對立,但卻都是從人的自然屬性,即個

體的人的角度出發去解析愛的本質,而忽略了人的另一種屬性,即社會屬性。正如社會學家們所指出的,人既是一種自然的存在,同時又是一種社會的存在,受各種社會因素的影響。人的這種兩重性決定了愛情也必定同時具有自然屬性和社會屬性,它的產生過程除了人的自然需求外,也不可避免地會受到社會需求的影響。例如,在原始的群落社會中,人們的社會關係比較簡單,愛情主要表現為男女之間的自然性愛,受經濟、政治、文化等的影響並不大。然而,隨著人類生產能力的發展、文明程度的提高、文化沉積的增厚,愛情不再是單純的自然性愛,而要受政治利益、財產、社會地位和名譽等各種社會因素的左右。所謂的“門當戶對”反映的便是這種社會需求。由此可見,

愛情是一種融人的自然屬性和社會屬性為一體的複雜情感。當然,在筆者看來,其中的自然屬性既不是柏拉圖所說的純粹的精神性的活動,也不是單純的肉體欲望,而是集精神活動和肉體欲望於一體的綜合性情感。由於人的自然需求和社會需求並非總是和諧統一的,所以當事人之間也總會產生各種各樣的矛盾和痛苦。《浮雲》中男女主人公的曲折經歷便源于這種自然需求和社會需求的矛盾。 首先讓我們回顧一下小說的故事梗概。女主人公由紀子為了擺脫與伊庭的畸形關係隨軍前往越南大叻,在那裡邂逅了已有家室的農林技師富岡。安逸舒適的環境和難以忍受的心靈孤寂,讓二人走到了一起,開始了一段戀情。戰敗後他們先後回到了日本,可是富岡卻始終走不出戰敗的陰

影,變得頹廢而自暴自棄,對由紀子的感情也日漸淡薄。失望中,由紀子自甘墮落、流落風塵.但在內心深處卻始終無法忘記富岡。在對越南生活的共同回憶中,他們曾一度重拾舊日的戀情。不久,由紀子懷了孕,可富岡卻又陷入了與他人的情事。萬般無奈之下,她選擇了墮胎,並重新成為已是新興宗教組織骨幹的伊庭衫夫的情婦。然而,當先後失去了情人和妻子、生活陷入窮途的富岡找上門來時,由紀子心中沉寂的愛情再一次被點燃。她帶著從教會偷出的一筆鉅款,追隨富岡去了屋久島,後悲慘地死在這座南疆孤島上。 在這段曲折離奇的故事中,我們很容易注意到這樣一個現象:儘管由紀子始終深愛著男主人公,而且一直在大膽地追求,可是在幾次的分分合合中,她

卻始終處於一種被動的地位,他們的愛完全是一種非對稱的愛情。這與作家本人在一次次的大膽追求之後,又被一次次無情拋棄的感情經歷如出一轍。由此我們不難看出,在作家的眼裡男女之愛就是一種非對稱的愛情。那麼,在她看來男女之愛的這種非對稱性,又是如何產生的呢? 小說中,無論是富岡還是由紀子,他們對於對方的愛都包含著自然需求和社會需求,是一種綜合了兩種需求的統一體。然而,仔細地分析一下,我們就可以發現,在兩個人的愛中,自然需求和社會需求所占的比重和地位卻是截然不同的。 首先,從由紀子的角度看,她對富岡的愛以一見鍾情開始,以為愛獻身結束。儘管她也曾流落風塵,或者委身於自己並不愛的伊庭,但這兩段經歷都發生在

她被富岡冷落或者拋棄的情況之下,是為了自身的生存而不得不作出的選擇。在內心中,她對富岡的愛一刻也沒有改變,完全稱得上是至死不渝。這種愛雖然也包含著經濟上的依賴等社會需求,但更多的卻是出於感性的、對於對方肉體的迷戀,即所謂的自然需求。她對富岡身上的那種獨特的男性體味“如癡如醉”,對他時的野性力量更是“刻骨銘心”。為了這種迷戀,她可以不理會未婚男子加野的窮追不捨,冒著社會輿論的壓力投身已為人夫的富岡的懷抱;也可以拋棄伊庭賦予她的貴婦人式的生活,跟隨在經濟上毫無保證的富岡遠走他鄉。儘管她知道富岡依舊是那個稟性難移的花花公子,自己隨時都有被拋棄的危險。她對富岡的愛可以說是既簡單又純真,相反也正因為簡單

、純真才顯得格外地執著,給人以強大的震撼力。 其次,從富岡的角度看。他對由紀子的愛除了純粹的自然需求之外,始終受各種社會因素的影響。在越南,富岡原本已經有了一位情人。初遇由紀子時,他不僅沒有任何好感,甚至還對這個獨自來到越南的年輕女人大加諷刺。然而當他意識到由紀子聽出了他的話外之音,是一個可以與他進行深層次溝通的同一民族的女性時,態度卻立即發生了變化。在這裡,民族和語言成了他對由紀子產生愛情的關鍵因素。戰後,富岡重新回到了自己的家庭。出於對妻子和父母的責任感,他選擇了與由紀子分手。之後,對於越南生活的共同回憶.讓他和由紀子重新走到了一起。其間,出於對生活的絕望,他帶著由紀子去了伊香保,準備在

那裡。然而,當年輕的阿清出現時,他又產生了借助阿清重振生活勇氣的想法,為此再一次拋棄了由紀子。此後,他相繼遭遇了阿清被殺、妻子病逝的變故。生活上的窮困潦倒迫使他重新找到了由紀子,二人的感情以富岡借錢為契機再一次死灰復燃。透過這一連串的變化,我們可以看到富岡對於由紀子的愛總是受各種社會因素的左右,他對愛情的追求更多的是出自社會需求。也正因為如此,他對愛情的態度才顯得自私而易變,在一系列的感情糾葛中始終是變化在先,佔據著主導地位。 綜上所述,男人追求愛情主要出自社會需求,所以自私而易變;女人追求愛情更多的是自然需求,所以無私而癡情。這就是作家在小說中所表現的愛情觀,也是作品中男女主人公之間的非對稱

的愛產生的原因。儘管有學者從女權和社會性別的角度解讀林芙美子的小說,認為她的作品意在表現女性對自我和自由的追求,揭露社會對女性的束縛和迫害,但在筆者看來,這種對於愛情本質的認識,即愛情觀才是作家所要表現的根本的思想,至於女權意識和社會性別其實不過是這種思想的表現形式和結果而已。 小說中,作家幾次借女主人公之口怒斥富岡愛慕虛榮,水性楊花,就像是莫泊桑《俊友》中的那個把女人當作梯子向上爬的男主人公。這表明在她的眼中愛不應該過多地受社會需求的左右,而應以自然需求為主。然而,正如作家自身和女主人公的命運所證明的那樣,以自然需求為主的女性的愛,在現實-社會中很容易成為以社會需求為主的男性的愛的犧牲品。

對此,作家只能無奈地感歎:“女人就是這樣不值錢。在男人眼裡,無論多好的女人都不值得珍惜……”她為此而不甘,卻又始終尋找不到理想的、對等的愛情,終只能因為絕望而放棄。或許在林芙美子的眼中,愛情本身就是一種看得到卻摸不著的存在,如同天上的浮雲一般。 《浮雲》是一部愛情小說,同時也是一部反戰小說。故事的發生和發展,從頭至尾都是在戰爭這個大背景下展開的。如果沒有戰爭,就不會有男女主人公的相遇、相知、相愛,假若沒有戰敗,男主人公也不可能變得消沉頹廢.之後的那段曲折離奇的愛情故事也就失去了存在的基礎。正如小說中男主人公所感歎的:“假若沒有戰爭,自己不可能遇上這個女人,也不會跑到遙遠的越南去。如果沒有戰爭,

自己現在想必還是一位老實本分的公務員,過著安穩的公務員生活。”儘管小說通篇看不到一絲的硝煙和戰火,但卻處處讓人感受到戰爭的陰影。 有人說,人類的歷史就是一部戰爭史。的確,在人類漫長的歷史長河中,戰爭就像是一個可怕的惡魔如影隨形。無論是在崇尚“仁義禮智信”的中國,還是在追求“自由、民主、平等、博愛”的西方,戰爭都從未停歇過。儘管戰爭的目的各不相同,有的人為了強佔他人的資源或者將自己的意志強加於人而主動地挑起戰爭,也有的人是為了保衛自己的生命、財產、尊嚴而被動地應戰。但不管怎樣,只要是戰爭就必定伴隨著殺戮、毀滅、破壞和傷亡。在戰爭狀態下,人類總是要丟掉人性中的真善關,暴露出自身野蠻和殘忍的一面。

而這種野蠻和殘忍也註定要給人的生命、財產和心靈帶來巨大的傷害。更為可怕的是,這種傷害並不僅僅只限於戰爭當中。當槍炮停止了轟鳴,硝煙逐漸散去之後,人的心靈、感情、社會生活等並不會立即恢復到戰前的狀態。失敗的一方,要在遍地焦痕中開始痛苦的生活,獲勝的一方同樣要在喜悅中舔舐自己的傷口。戰爭給社會、國家、城市、人的身體、人的心靈帶來的創傷,將會在相當長的一段時間裡困擾人類,帶給人們無盡的痛苦和煩惱。這種痛苦和煩惱,在小說《浮雲》中體現得可謂淋漓盡致。一段發生在戰時的戀情,在戰後仍久久地困擾著雙方。透過小說,我們看到了一個個支離破碎的家庭,一個個消失的靈魂和肉體。面對著一面將熱乎乎的鮮血強行咽回喉嚨,一

面在內心中呻吟“我要活下去!”的由紀子,我們無法不痛恨這齣悲劇的製造者——戰爭。 人們常說小說是作家價值觀、世界觀的體現。作家對於人和事的看法、態度決定了他寫什麼、如何去寫。小說中人物的喜怒哀樂以及事件的發生過程、場景等,無一不蘊含著作家自身的價值觀和世界觀。這一點,對於以自傳體小說見長的林芙關子而言尤其如此。小說《浮雲》所表現的反戰思想無疑也是作家本人的思想。那麼,她的這種思想又是如何形成的呢? 從整體上看,林芙美子的早期作品,如《放浪記》《風琴和漁鎮》《哭泣的小僧》等大多以其本人的生活經歷為題材,描寫的是普通平民的艱辛生活,很少涉及戰爭內容。然而,隨著侵華戰爭的全面爆發,日本一方面加強

了對文化的管制,限制出版不利於戰爭的作品;另一方面又積極號召作家們協力戰爭,創作美化戰爭、為侵略戰爭歌功頌德的作品。當時,林芙美子的一些作品因揭露社會陰暗面而被禁止發行,由她的作品改編的電影也被禁止放映。而這對於以寫作為生、視寫作為生命的林芙美子來講,顯然是一個難以接受的現實。於是,在強大的國家機器面前,她和當時絕大多數的日本作家一樣選擇了屈服。1937年,她以《每日新聞》社特派員的身份來到中國的天津採訪、報導。1938年8月,她又作為“筆部隊”陸軍班的批成員來到中國,先後到北平、南京、武漢等戰場採訪,創作了《戰線》《彼岸部隊》等一批以美化侵略戰爭為內容的侵華文學,被當時的媒體譽為“筆部隊”陸

軍班的“頭號功臣”,得到了日本軍方的首肯。回國後,她先後在福岡、熊本、大阪、名古屋、東京等地作了多場從軍巡迴報告,客觀上成為了戰爭的協助者。第二次世界大戰後,日本國內的輿論導向和對戰爭的態度都發生了巨大的變化。面對戰爭給社會、個人帶來的創傷,林芙美子開始重新審視戰爭,反省自己的戰爭責任,創作了《吹雪》《雨》《旋流》《晚菊》《浮雲》等描寫戰中、戰後平民痛苦生活的作品。 綜上所述,林芙美子對於戰爭的態度經歷了從不關心到支持再到反戰的一個相當大的起伏變化。由於這種變化包含著很多被動的、不得不的成分,毫無疑問,它也給作者的內心帶來了諸多的矛盾、困惑和痛苦。人們常說,任何事情的發生都有其特定的歷史背景

。今天,當我們把林芙美子的這段經歷放到戰爭這個大背景下重新審視時,似乎能夠理解她不得不做出變化的苦衷,然而作家本人卻並不能夠原諒自己。《浮雲》中有這樣一個情節:收音機裡正在播放審判戰犯的內容,富岡懇求由紀子不要聽這種讓人揪心的節目,由紀子則生氣地說:“你應該聽……你我都應該接受審判。”此處的“你我”,顯然並不僅僅代表男女主人公,而是包括作家在內的所有的戰爭發動者、參與者和協助者。而作家對於女主人公悲慘結局的設計,其實也可以理解為她對自己的懲罰和審判。至於那個像迷路人一般漫無目的地行走在廣袤無垠的雪野上,找不到心靈歸宿的男主人公,則更像是作家的化身。他的那種困惑、茫然,也正是林芙美子內心世界的流

。當然,由於所處時代、社會的局限,《浮雲》這部作品主要描寫的是戰爭給日本國民帶來的災難和痛苦。在小說中,作者寫道:“想來在任何一場戰爭中,戰敗的一方總是既可憐又可悲。戰敗者的靈魂,似乎總在無聲地呼喚往昔的舊夢,並且總要在舊夢中,反省自己的過去。”很明顯,這裡缺少了對中國人民在戰爭中所遭受痛苦的理解,雖然他們暫時屬於勝利的一方,但同時也是受害者,為了這場被動的戰爭他們付出了更大的代價。小說的這種缺陷很容易片面地給人留下“日本是戰爭的受害者”的印象,從而妨礙人們更深入地去思考為什麼會發生戰爭、怎樣才能使戰爭不再發生的問題。這是我們在閱讀這部小說時必須注意的問題。 然而,任何一位作家、任何一部作品

,總會存在著這樣那樣的缺陷和問題,也總是要受到時代和社會的局限。對此,我們不可能也不應該苛責求全。當我們把《浮雲》放在剛剛戰敗後的日本社會去考察時,我們不得不承認它表現出的反戰思想對於促進人們反思那場戰爭,提高人們對戰爭危害的認識,還是具有相當大的意義的。而這也正是它引起人們共鳴、深受人們喜愛的根源所在。從這一點來看,《浮雲》不失為一部優秀的反戰小說。 結論 在《浮雲》的後記中,林芙美子這樣寫道:“這部作品描寫的是某一時期的我。我想描繪的是一種任何人都無法看破的、在空間流動的人的命運。在寫作的過程中,我有意識地去表達一種自己心中的道德。”希望“在所有的幻想全部破滅之後,會有新的希望產生出來,

這便是這部小說的篇名產生的緣由”。 由此可見,林芙關子的寫作意圖在於從繁亂無序的戰後生活中尋找一種新的希望。然而透過整部小說,我們所看到的卻都是消極、墮落、困惑,甚至是絕望。從這種意義上說,作家的目的只達到了一半。她成功地為我們描繪了一個所有幻想全部破滅了的世界,但卻沒能讓我們看到新的希望。

大叻 名產的網路口碑排行榜

-

#1.胡志明市到大叻機票 - Giallogelato

在Trip.com 搜尋並預訂胡志明市飛往大叻的便宜機票,優惠高達55%! ... 大叻芽莊大叻交通胡志明到大叻臥鋪巴士大叻名產越南大叻名產大叻住宿大叻地圖 ... 於 giallogelato.it -

#2.【越南】10大必買伴手禮絕對少不了越南咖啡粉、河粉調理包和 ...

【越南】10大必買伴手禮絕對少不了越南咖啡粉、河粉調理包和法式風香水 ... 【越南】大叻自由行攻略:大叻必去景點、交通方式、特色體驗總整理,跟著 ... 於 blog.kkday.com -

#3.越南伴手禮美食越南必買名產有哪些?10大最愛手信伴 ... - Doisof

特色伴手禮【回圖文索引】 前幾次到越南,回去的伴手禮都只帶好吃又便宜腰果,至於榴槤餅,綠豆糕之類的非我們所愛。大叻以農為主,一定也有值得買回來送人或自用的。 於 www.thoemilumen.co -

#4.Top 5 大勒禮品和特色商店 - TripAdvisor

大勒禮品和特色商店:在Tripadvisor 上查看越南大勒禮品和特色商店的旅客真實評論和照片。 ... 大勒 · 大勒景點. 大勒名產店 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#5.越南胡志明市四天三夜行程安排 - 背包客棧

想請問大叻如果玩一天會不會太趕?因為還想去湄公河遊河。 ... 目前對於行程規劃很頭大想請前輩建議一下。謝謝。... ... 按摩,洗頭,買名產. 於 www.backpackers.com.tw -

#6.20150426-29越南大叻 - 東奔西跑世界遊記

大叻 的名產很多,咖啡(越南很多咖啡都是種在大叻)、乾燥花、草莓、Artiso還有就是紅酒了! 所以我們各點了一杯紅酒,搭配這家店有名的春捲作為前菜。 於 tortoise2006.pixnet.net -

#7.叻沙- 人氣推薦- 2022年6月 - 露天拍賣

分類選單. 名產、食品生活、居家書籍、文創、科學不動產、百業、服務保養、彩妝 ... 馬來西亞Chilliz Curry Laksa Paste 咖哩叻沙即煮醬200公克·. 於 www.ruten.com.tw -

#8.中越必買

22-05-2019 · 有哪些越南伴手禮、名產是來越南必買的手信呢? ... 之前去河內,除了買咖啡之外,似乎沒有什麼東西喜歡,這次要去胡志明市,大叻,峴港,跟會安,想請問大家有 ... 於 oeb.rutrut.eu -

#9.大叻購物美食Dalat-美食與伴手禮 - Park 去哪裡?

大叻 購物美食Dalat:美食與伴手禮文章分類:越南, Vietnam,m,越南自由行,越南攻略,大叻,Dalat,大叻攻略,大叻美食,大叻購物大叻城是越南少有有較低氣溫 ... 於 parklee.pixnet.net -

#10.任旅遊親善大使海倫清桃:化解台越歧見是我使命

... 市開始,海倫清桃帶著粉絲去旅行,再到有「最美山城」之稱的大叻,直到 ... 韓市場」,她說:「這裡是一處傳統市場,可以買到在地名產、手工藝品 ... 於 travel.ettoday.net -

#11.浪漫古城探險驚艷越捷2小時就能飛到的「東方小巴黎」 | 旅遊

越南,一個戴著斗笠、穿著奧麗的神祕國度,陽光下閃耀的紅色大教堂,有法式浪漫的 ... 那麼峴港、邦美蜀、順化、大叻、波來古市等地的獨特越式風情, ... 於 www.setn.com -

#12.越南大叻地圖

越南大叻地區設施農業生產現況介紹–01. 去越南旅遊安全嗎?吃喝玩樂『全攻略』告訴你 ... 這裡賣的東西跟胡志明市的安東市場基本是一樣的,各種類的地方名產都有,蜜餞 ... 於 www.iqbziz.me -

#13.玩轉越南之——越南伴手禮推薦 - 人人焦點

... 酸奶價格低廉,一杯約6000越南盾,口感非常好,口味衆多,大叻的超市就有賣。 ... 漆器是越南的名產之一,使用與日本漆略有不同的越南漆製成。 於 ppfocus.com -

#14.中越必買

之前去河內,除了買咖啡之外,似乎沒有什麼東西喜歡,這次要去胡志明市,大叻,峴港,跟會安,想請問大家有 ... 22-05-2019 · 有哪些越南伴手禮、名產是來越南必買的手信呢? 於 hur.naszakultura.eu -

#15.大叻旅遊自由行– Da Lat 行程安排& 推薦景點| 越南

大叻 英文叫Da Lat,越南文Thành phố Đà Lạt,是南越最熱門的景點,有超多好玩的地方,例如:大叻花園、達塔拉瀑布(Datanla Water Falls)、瘋狂屋、天堂的階梯、茶園, ... 於 zoebitalk.com -

#16.2020越南大叻自由行兩天一夜攻略.芽莊去大叻(交通/一日 ...

形狀有如大叻名產朝鮮薊,其實是一家咖啡店,也是網路上知名的網美打卡景點。 大叻天主堂/ 聖尼各老主教座堂(Dalat Cathedral). 地址: 15 Đường Trần Phú ... 於 imamber.com -

#17.【新加坡、馬來西亞必買推薦】十大伴手禮大公開,買就對了!

新加坡特色泡麵很多,小編下面推薦幾款,大家可以看看自己喜歡哪種口味唷! ✿百勝廚叻沙泡麵. 在台灣百貨公司也買得到,但是一包要價台幣99元,新加坡一 ... 於 www.funtime.com.tw -

#18.根餅、雞雜白玫瑰、牛油果雪糕| 越南大叻市必吃美食!

到越南旅遊怎能錯過當地美食? 大叻市的根餅、雞雜白玫瑰、燒賣麵包、牛油果雪糕,都是遊越南的必吃小食甜品以至早餐之選。 於 yas.io -

#19.新加坡名產買什麼香蘭蛋糕鹹蛋魚皮叻沙泡麵金鴨鹹蛋薯片驅風 ...

新加坡名產是甚麼新加坡到底要買甚麼新加坡在地直送土產報給你知, 鹹蛋魚皮去年開始夯去大賣場買泡麵和拉茶在機場買香蘭蛋糕就是最熱門的套裝組合 ... 於 dressingfrad.pixnet.net -

#20.[越南.大叻Da Lat.美食篇] 2018大叻旅遊攻略 ... - 璇璇的飛越日誌

[越南.大叻Da Lat.美食篇] 2018大叻旅遊攻略.大叻自由行攻略.大叻必吃美食介紹.大叻必 ... 於 sharon42789.pixnet.net -

#21.【大叻概况】大叻最佳旅游时间 :: 越南大叻天氣

简介大叻是一座年轻的城市,松林环抱、湖泊密布、瀑布成群。1893年一位法国医生发现了这里,建立了第一座疗养院。此后大叻成了越南有名的避暑胜地,在越的法国人和越南 ... 於 entry.anthailand.com -

#22.越南峴港特產 - Clubgs

說到越南名產第一印象就是越南腰果與咖啡,這兩樣也確實是越南最主要的特產,在 ... 有「一半海水一半沙漠」的美奈;還有「謎一般混血小城」的大叻;當然,更有人生必 ... 於 clubgs.fr -

#23.任旅遊親善大使海倫清桃:化解臺越歧見是我使命 - 天天要聞

... 的胡志明市開始,海倫清桃帶着粉絲去旅行,再到有「最美山城」之稱的大叻,直到 ... 江畔的「韓市場」,她說:「這裡是一處傳統市場,可以買到在地名產、手工藝品 ... 於 www.bg3.co -

#24.〔越南〕Day1 @Da Lat ( 大叻市) /永利麵家/An Café |Zona

Day1: Mon 10 Oct 2016 @Da Lat (大叻市) 南越除了胡志明市外,周邊城市也值得探訪,朋友告訴我們南越可以順道去「大叻」、「芽莊」,在有限天數我們 ... 於 aakkzz.pixnet.net -

#25.大叻名產、大叻市場、大叻景點在PTT/mobile01評價與討論

在大叻名產這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者andrewhite也提到南機場叻沙麵館- 新開幕來嘗鮮,南洋口味新加坡料理叻沙麵,加辣比較好吃好讀圖文版: ... 於 pizza.reviewiki.com -

#26.中越必買

今天就來跟大家介紹幾個峴港知名的購物名產好去處吧! ... 之前去河內,除了買咖啡之外,似乎沒有什麼東西喜歡,這次要去胡志明市,大叻,峴港,跟會安,想請問大家有沒有什麼 ... 於 faw.immobilien-schweiger.eu -

#27.街嵐水上市場旅遊指南| 熱門景點資訊、交通地圖| ezTravel易遊網

... 交易貨物的文化,每天清早各地而來的水上人家叫賣吆喝聲不絕於耳,早上六點到八點是生意最好時段,十一點休市。遊客在水上巿場可以親眼見證這個城巿的名產和活力。 於 vacation.eztravel.com.tw -

#28.越南特產首飾都有哪些 - Ginafiro

來到台南玩,除了小吃以外,又有哪些必買的名產伴手禮呢? ... 抵達大叻前,即使多次來到越南還是不免緊張,降落大叻蓮姜機場那刻,整個心情才得以鬆懈。 於 www.ginafiroa.co -

#29.越南落葉劑腰果

... 同省則位於西南高原地區係解放前南越此外越南咖啡則種植在大叻德仲丹陽夷靈保祿等屬林同省地區非落葉劑橙劑污染地區 ... 如果要買些紀念品阿或名產的話有推薦啥ㄇ. 於 peccet.com -

#30.永和王媽媽

股市大富翁app. 午休算不算工時. 戦う理由なんざてぬえで ... 大叻行程. 小鴨可. 安通免費溫泉. ... 鹿港必買名產. 便宜好吃的餐廳. 大觀音亭拜月老 ... 於 shirinweddingevent.ch -

#31.【大溪名產】雞翅5隻 - BFTFresh

【大溪名產】雞翅5隻 · 4月份出貨時間表 · 如全單均為乾貨或現貨產品, 保證於48小時內配送 · 冰凍貨品訂購日 · 台北出貨日 · 23/3~29/3 (4月5日適逢台灣清明節假期不出貨) · 4月7 ... 於 www.bftfresh.com -

#32.2018跨年避冬之旅(越南大叻篇)圖多! - 旅遊板 | Dcard

Day2,搭了約6小時的臥鋪巴士到大叻,我選擇的是sinh cafe的巴士,覺得有這種巴士很方便又舒服~~上車要脫鞋所以車內並不會很髒,且幾乎平躺式的座位 ... 於 www.dcard.tw -

#33.越南大叻必玩的八大景點!山城小鎮根本就是歐洲 - 欣傳媒

講到越南,十個有九個會提到胡志明或下龍灣。就算你曾經來過越南,這篇文章也會完完全全顛覆你對越南的印象!你可能不知道位於越南中部,名叫大叻的這 ... 於 blog.xinmedia.com -

#34.越南峴港必吃

來到越南峴港一定要大吃大喝,尤其是品嚐當地的小吃美食,到了異地旅遊一定會想要品嚐 ... 出國前有稍微爬文,越南名產就是腰果、咖啡等是當地特產。 於 arevalo-bleuse.fr -

#35.比旅遊書更豐富的越南大叻超值懶人包海拔1500米寧靜花都 ...

大叻 火車站Dalat Railway Station. 【回景點介紹】法國殖民時期歷史建築物設計於1932年,鵝黃色主牆及相當有年代 ... 於 gandan.me -

#36.台灣到芽莊

买四岛游的旅游配套和大叻的巴士票。租电单车游景点。 第四天(星期二) 芽莊Nha Trang 宿旅店景点: 1. 台灣茶/ By 廖長興茶莊. 2022-06-17. 足梨花; 農友社會福利 ... 於 futureimage.it -

#37.跟著瑪麗娜大吃大叻-Dalat 美食

跟著瑪麗娜大吃大叻-Dalat 美食 · Bánh căn Nhà Chung · Bánh Tráng nướng Dì Đinh · Quán Hằng 68 - Bánh ướt lòng gà · Quán ăn Mười Huệ · 豆漿-Quán Hoa ... 於 marina0118.pixnet.net -

#38.【越南|大叻】熱鬧異常的大叻夜市、春香湖 - 大衛營

正式行程明天再開始,今天先把周邊的春香湖、大叻夜市收下~ ... 這裡賣的東西跟胡志明市的安東市場基本是一樣的,各種類的地方名產都有,蜜餞、椰子 ... 於 www.davidwin.net -

#39.2014/6/20-6/22 兩天一夜(+一晚夜車)越南-大叻小周末:)

越南-大叻(Da Lat) 一下班我們就衝衝衝到Hoa May車站(在美村附近) 要坐車到胡志明,一個人95000VND 很 ... 來到大叻不能錯過他很有名的名產: 大叻紅酒. 於 maha0905.pixnet.net -

#40.建築人文()景點- 14個林同省著名景點- 與Trip.com 一同外遊

享受生活的每一天"藏身於越南大叻的法式小鎮,這邊非常適合拍照,因為建築都太有 ... 還有酒吧街可以逛逛也可以到檳城市場買名產和衣服歡迎大家有空去走走,值得推薦". 於 hk.trip.com -

#41.二隻狼(越.柬.寮37日)2/35~越南度假山城大叻一日遊(Crazy ...

東方瑞士~越南大叻(Da Lat大勒)的第二天早上,老狼計畫先租一輛摩托車代步, ... 這裡的飲料選擇豐富,可以喝到大叻名產百合花茶9000VND。 於 av8deer.pixnet.net -

#42.萬豪集團7家星級飯店推限量「美食地圖包」!澎湃大蝦海鮮粥

位於台北的六福萬怡酒店獻上The Lounge大廳酒吧招牌料理「新加坡鮮蝦叻沙麵」,運用 ... 新竹豐邑喜來登大飯店則匯集名產推出「風城鴨肉三寶米粉」,藉由煙燻鴨肉、南 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#43.越南旅遊怎麼最省錢?新咖啡Sinh Tourist臥鋪觀光巴士窮游 ...

... 行交通工具,除了大城市像是胡志明、河內,峴港外,如果要到大叻,芽 ... 越南必買名產有哪些?10大最愛手信伴手禮不藏私推薦排行榜越南貂咖啡, ... 於 www.zi.media -

#44.越南L'angfarm 大叻零食Buffet|越南旅遊|越南房產|孫姐開講

什麼?!點心甜品吃到飽,只要2元美金,超級便宜划算!這是在越南蔬果產地 大叻 志明的L'angfarm 名產 店所推出的零食吃到飽,我還是第一次嘗試,吃一大 ... 於 www.youtube.com -

#45.【台南美食】台南伴手禮懶人包。不藏私!30家府城必買名產

即時文章: · 進福大灣花生糖 · 依蕾特布丁奶酪 · 紅磚布丁 · 吻鑽糖半熟乳酪塔專門店 · 栗卡朵洋菓子工坊 · 新玉香麻花捲60年老店 · 豬飼料柑仔店 ... 於 anikolife.com -

#46.馬來西亞ADAMI 柔佛叻沙醬天然150G 新山名產期限至22年5月

馬來西亞#本地人推廌#叻沙#無防腐劑#無添加色素新山行家推廌成份:棕櫚油,辣椒,芫荽子,小茴香,茴香籽,肉桂,八角,丁香,小豆蒄,良姜,蝦米,蔥,姜,食用塩,白砂糖和調味料煮 ... 於 shopee.tw -

#47.越南必買名產有哪些?10大最愛手信伴手禮不藏私推薦排行榜 ...

越南必買名產有哪些?10大最愛手信伴手禮不藏私推薦排行榜越南貂咖啡,西貢小姐香水,MAROU巧克力 · (一) 越南貂咖啡-源自150年前、發展出獨特的貂咖啡 ... 於 unicaptial.com -

#48.[越南|大叻。親子景點] 大叻纜車+竹林禪寺~越南海拔最高的 ...

【大叻纜車】車站內有餐廳、咖啡廳、小商店,也有大叻名產商店【L'ANGFARM】~. [越南|大叻。親子景點] 大叻纜車+竹林禪寺. 來到【大叻纜車站】千萬 ... 於 twobunny.tw -

#49.胡志明到大叻巴士價錢

大叻 市場:菜市場很大在外面,可以看到有人在削薑片、處理椰子肉…很熱鬧的市場。一樓賣雜貨名產。二樓賣衣服鞋子,如果只問價錢不買,那些店家大多不 ... 於 atelierdelrelax-biostudio.it -

#50.【大叻景點攻略】越南避暑勝地DaLat,15個隱藏景點一次全 ...

海拔1500米的大叻是個山城,城內有許多浪漫而精緻的法式別墅,是越南的花都,到處都能感受到法國殖民的浪漫!以下整理了15個大叻景點,好好的漫步在 ... 於 anything-best.com -

#51.[美饌] 桃園大溪名產。大房豆干 - amarylliss。艾瑪[隨處走走]

第一樣是「極品豆腐乳」黃大目出產的大房陳年窖藏豆腐乳。 ... 對於台灣人來說,桃園的名產中,大溪豆干絕對是赫赫有名、名列前茅的。 於 amarylliss.tw -

#52.越南會安古鎮水鄉倒影里的異域風情6 - 壹讀

而會安的三大小吃是不可錯過的獨特美食——White Rose(白玫瑰)、Fried ... 咖啡是越南的名產,會安則是最適合喝咖啡的城市,坐在河邊一百年的混合了中越 ... 於 read01.com -

#53.大叻瑞士伯莱索特宣林度假村

SAM Tuyen Lam Golf & Resorts is located 240 metres away., while Dalat Centre is 17 km away. The property offers airport transfers and shuttle services at an ... 於 www.booking.com -

#54.2020-2021年越南大叻Bubble Room - Zen Valley Dalat

2020-2021年越南大叻Bubble Room – Zen Valley Dalat ... 在大叻夜市買名產推薦:. Thu Huong 秋香(各式各樣果乾與肉乾). 於 haroldsthing.com -

#55.【越南芽莊】大叻六個IG必訪景點:瘋狂屋、達坦拉瀑布

大叻 真的是越南裡我覺得很值得到訪的景點之一! 除了地勢較高,氣候比較涼爽宜人外, 真的有好多IG拍照場景等著你~~~ 這篇就整理大叻五個必拍 ... 於 aikolife.com -

#56.新加坡伴手禮看這篇! 連新加坡人都推薦的必吃必買清單!

新加坡伴手禮必買前十大是什麼呢?看你有沒有買對! · Irvins 鹹蛋魚皮 · Bengawan Solo 班蘭蛋糕 · TWG · 松發肉骨茶包 · 亞坤咖椰醬 · Fruit King榴槤乾 · 百勝 ... 於 www.klook.com -

#57.[越南。峴港、會安、順化] 五天四夜,跟著越南人玩才對!

最後當然還是有買一些名產回去,尤其是我最喜歡的芝麻花生糖,這是中越的名產,之前也有介紹過[越南] ... 美奈、大叻、胡志明(上)] 誰說南越不好玩? 於 bulolien16.pixnet.net -

#58.芽莊有什麼香菸– 越南大叻 - Ieltsikey

旅遊越南芽莊【空姐什麼】 獨遊芽莊泥漿浴,大叻天梯sunny … 芽莊有什麼香菸 ... 《小琉球名產》必買伴手禮清單7 家、小琉球也有免稅店可逛? 於 www.fatdda.me -

#59.招牌牛肉夠味叻沙麵|燒肉丼飯|台南名產芒果牛奶冰|赤崁樓

最近胖拔好友介紹了一家在赤崁樓附近的名為【小福袋著走美食】小店主打叻沙麵,丼飯還有冰品這附近人潮多名店也不少,除了假日觀光客還要想辦法吸引平常 ... 於 ma16zaq2000.pixnet.net -

#60.南定市 - 杜風人作品

這是越南唯一的圓頂建築,頗有東正教教堂風味。 蒯同教堂的正式名稱是聖尼古拉教堂,是越南兩家奉祀聖尼古拉教堂之一(另一家是大叻的小雞教堂)。由於戰爭需要,自1963年 ... 於 www.fengtipoeticclub.com -

#61.初見偽法國浪漫大叻情人谷 - 漫步

2017.2/25(六) 台灣~ 胡志明市~ 大叻~ 情人谷一到大勒, 導遊來接我們, 一輛中型巴士, 有點破舊, ... 火爐上啵啵作響的大桶鍋豆漿據說是這裡的名產。 於 cheltenham999.pixnet.net -

#62.不用出國也能品嘗道地越南料理!王品「沐越」推迷路雞、叻沙 ...

王品旗下的越菜品牌沐越主打法式氛圍,菜單設計涵蓋「宮廷料理」與「平民美食精緻吃」兩大類型,「宮廷料理」不只適合宴客,「平民美食」也在沐越團隊 ... 於 www.harpersbazaar.com -

#63.背包二人組超實用激省交通攻略(大叻、芽莊和胡志明)

芽莊去大叻包車,大家都在找解答。2017年9月16日— [越南]背包二人組在大叻、芽莊和胡志明十日行(2017.9.1-9.10)除了租機車... 唯一一次搭計程車,乃因在大叻Big C大 ... 於 thagoda.com -

#64.花蓮伴手禮推薦|巧克力沙其馬、辣椒餅乾、花生酥超好吃

百年傳奇(花蓮名產花蓮伴手禮) ... 廚將西方的「巧克力」與滿人傳統點心「沙其馬」結合,因為兩者製作時的溫度相差太大,御廚絞盡腦汁卻仍不得其法, ... 於 bobotravel.tw -

#65.越南旅遊必買清單除了G7咖啡腰果外 - LINE購物

所以接下來就讓我這個"假越南妹"來跟大家介紹去越南旅遊的必買名產吧! ... 越南的咖啡豆也非常有名,就連星巴克也有在進越南 Da Lat (大叻)的豆子. 於 buy.line.me -

#66.2016 越南6天5夜自助旅行DAY2-4 (大叻) 藍水餐廳、春香湖

春香湖位於大叻市中心的心臟地帶,湖岸一帶規劃成花圃綠地,為大叻帶來不. ... 乾果區當然不會少了腰果這項越南名產,而且樣式繁多。 於 brooklyn9699.pixnet.net -

#67.越南-FindBook 找書網ISBN:9789862891360

... 越南全境各城市資訊,帶領讀者暢遊南越的商業中心都市胡志明市、可搭船遊水上市場的芹苴、被稱為「海上桂林」的下龍灣、法國統治時代開發的高原避暑勝地大叻、南部 ... 於 findbook.com.tw -

#68.中越必買

之前去河內,除了買咖啡之外,似乎沒有什麼東西喜歡,這次要去胡志明市,大叻,峴港, ... 2021越南旅遊越南必買9大伴手禮名產清單沒買別說你來過越南! by: Haplaytour ... 於 uvo.iyelabs.eu -

#69.[越南_大叻自由行] 必吃傳統小吃.甜點.美食推薦

到大叻這幾天, 吃到的食物,都沒有踩到雷[太好養(?)不是阿!], 在選擇要吃甚麼,會先看看大家分享的,還有google map上大家對店家的評分(4分以上, ... 於 nancynancy0714.pixnet.net -

#70.越南| 誠品線上

旅行安全COLUMN 胡志明市街的各種面貌在時髦的咖啡廳裡稍作休息在芽莊欣賞藝術走訪黑白照片藝廊本地名產──來到大叻一定要喝喝看妖精溪流Suoi Tien芹苴大橋落成丐冷水 ... 於 www.eslite.com -

#71.越南大叻/大勒Da Lat—達塔拉瀑布(Datanla Water Falls)

2018 年6 月8 日. 在「亞洲」中. 越南必買2020最新伴手禮名產手信 ... 於 impoca.com -

#72.沉香最雅不過“惠安系”到底啥產地是惠安系? - 雪花新闻

越南大叻位於芽莊附近,是非常小產量的產區,有經典的惠安老味,這裏所產沉香多爲黑色油脂, ... 菩薩省是柬埔寨最有名的產區,僅略次於越南名產區。 於 www.xuehua.us -

#73.2014 第265期: 行遍天下4月號_Around三義

若國人想要漫步大阪造幣局棲之通道『參加華盛頓特區的夢幻棲花季大遊行'於北京遊湖 ... ( 200 + ] 0 % ) ˋ 星河傳說水世界門票 ˋ —路香名產九折券每房乙張一一一一"等, ... 於 books.google.com.tw -

#74.越南自由行 大叻Vlog「傳說中的小瑞士」太美了!小資必玩 ...

訂閱心甜囉▻▻ https://goo.gl/T8y9gi心甜IG▻▻ https://goo.gl/GDaFu9 心甜FB▻▻ https://goo.gl/BYzcp1第一次到 大叻 !我很喜歡! 於 www.youtube.com -

#75.瑞士伯莱索特宣林度假村- 大叻, 越南

瑞士伯莱索特宣林度假村大叻, 越南。我们网站提供最好的住宿选项。. 我们房价最低,这样住宿还可以节省钱。. planetofhotels.com 上在线预订是您的解决选择住宿的问题 ... 於 planetofhotels.com -

#76.嗯哼這才是越南 - 台灣金融研訓院

... 垂涎美食當地人嗜飲咖啡,連鎖品牌、獨立小店各有其趣,聽越南媳婦娓娓道來;南北越河粉大不同,帶你吃 ... Route4南越8日:再訪南部上山下海:胡志明、大叻、芽莊 於 service.tabf.org.tw -

#77.新加坡必買!超人氣十大美味伴手禮,照著買準沒錯~

01.松發肉骨茶 ; 02.百勝廚海南雞飯調理醬包 ; 03.百勝廚叻沙拉麵 ; 05.日清辣螃蟹杯麵 ; 06.斑蘭蛋糕 PurePandan. 於 www.tripresso.com -

#78.2022來越南吃什麼?初訪越南旅遊必吃美食推薦:河粉 - 哈旅行

2022越南旅遊越南必買9大伴手禮名產清單沒買別說你來過越南! ... 【越南芽莊經典之行】芽莊當地5天4夜 · 【越南大海與童話】芽莊-大叻6天5夜 · 【越南芽莊海島 ... 於 www.haplaytour.com -

#79.越南大叻 L'angfarm Buffet餐廳 台幣60元逆天便宜吃到飽/在地 ...

這品牌在胡志明市也開了分店,如果不想跑大叻,可以直接在胡志明吃跟買也可以! 然後如果覺得沒吃飽?不要擔心啊!樓下就是大叻夜市~美食也很多歐. 餐廳的Google 位置分享 ... 於 blog.xuite.net -

#80.越南夜遊地圖Vietnam night life - uMap

OCD 飯店; 一柱寺; 三十六古街; 匯兌; 同春市場(買名產); 巴亭古寺 ... 按摩Moonlight Hotel (峴港); 按摩Phương Nam (大叻); 按摩Quốc Tế (芽莊); 蘿莉村(?) (榮市). 於 umap.openstreetmap.fr -

#81.越南人最喜歡的蜜月地點在哪裡?美不勝收的越南景點報你知

位於海拔1500~2000公尺的大叻,平均氣溫15~24度,舒適涼爽的氣候在法國殖民時期就是許多外國人的避暑勝地,因此當地也林立著充滿異國風味的建築。 於 www.wowlavie.com -

#82.越南 - momo購物網

當地名產──來到大叻一定要喝喝看!……208 不可錯過的會安4大名產!……237 會安不可思議的水……243 河內36古街……273 漫遊河內舊城區……274 於 www.momoshop.com.tw -

#83.彰化必買名產伴手禮在地50幾年廟口麻糬老店,必買獨特鹹麻糬。

大元麻糬|交通位置. 位於民生路,彰邑城隍廟口小巷內車子停在路邊走進去巷子不到1分鐘就到了。 【彰化】 大元蔴薯(鹹麻糬)|彰化必買名產. 於 mikatogo.com