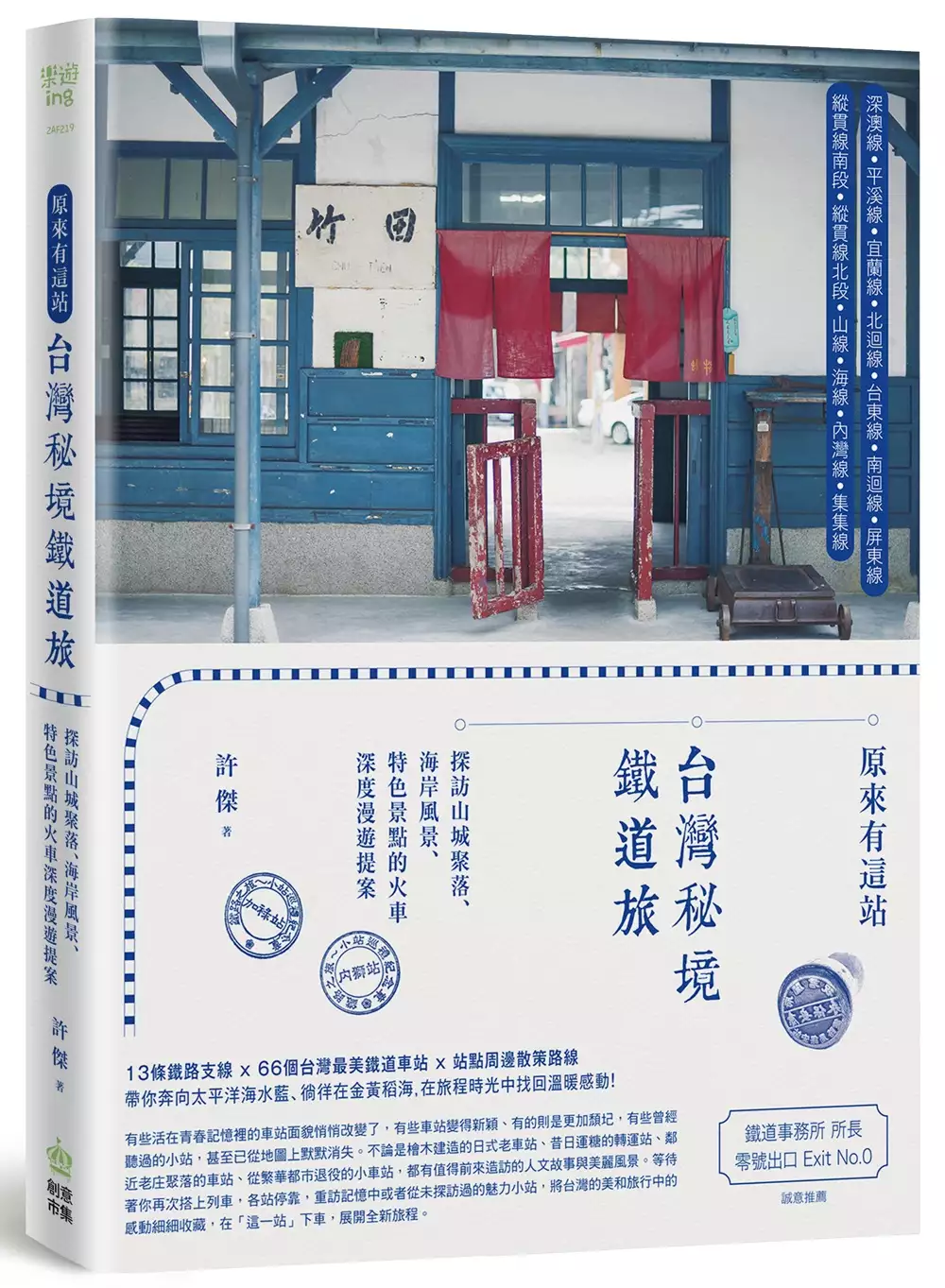

大山車站的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦吳佳璇寫的 一路向南:浪人醫師的徒步台灣西海岸 和許傑的 原來有這站:台灣秘境鐵道旅,探訪山城聚落、海岸風景、特色景點的火車深度漫遊提案都 可以從中找到所需的評價。

另外網站大山車站(067/100) - 遇河架橋逢山開隧也說明:大山車站 Dashan Station 車站位置:苗栗縣後龍鎮大山里明山路180號台鐵站等:甲種簡易站前站方位:東南附近主要道路:[苗8][苗9] 上行車站:談文 ...

這兩本書分別來自時報出版 和PCuSER電腦人文化所出版 。

逢甲大學 建築所 宋玉真所指導 陳怡玲的 日治時期台灣西部鐵路車站平面空間形式組成之研究 (2011),提出大山車站關鍵因素是什麼,來自於形狀文法、文化資產、台鐵車站、日治時期。

最後網站大山車站(台灣) - 维基百科,自由的百科全书則補充:nth child display none 此条目的主題是位於台灣苗栗縣的車站。關於其他的大山站,請見「大山站」。大山車站Dashan StationTashan(2003年以前)位置 ...

一路向南:浪人醫師的徒步台灣西海岸

為了解決大山車站 的問題,作者吳佳璇 這樣論述:

徒步台灣的念頭,在心裡蟄伏已久。 「騎車不是比較快?」門診護理師見我看診空檔常常掛在谷歌地圖上,忍不住提問。──吳佳璇 二○二○,新冠病毒大流行,世界移動暫停,台灣各地擠滿出不了國的人。經過蒸騰的夏日,徒步台灣的念頭又倏然出現。於是浪人醫師吳佳璇,脫下了醫師袍,來到行政院旁的十字路口,省道0公里,這裡是徒步壯遊的起點。其實出發前一晚,都還沒拿定主意,該走西岸還是東岸……只知道這趟旅程,一路向南。 ↓一路向南↓ 從台一線省道0公里的車流湧動,走到恆春的國境之南 橫跨一年半的接力徒步,總長500公里 從一個人,走到一群人;穿越了四季、風土與歷史

一步步走成了我們腳底下的台灣 ↓徒步說書人↓ 三井倉庫、樂生療養院、新竹動物園、新港社、秋茂園、和美默園、鹿港龍山寺 三秀園、西螺大橋、北港朝天宮、國聖燈塔、逍遙園、池上一郎文庫、「獅頭社戰役」現場 風土人情、古蹟景點,一路漫談台灣歷史 ↓走路的人↓ 從一個人,走到一群人,從閒散輕裝,走到上癮重症 這裡沒有刻苦的徒步雞湯,但有結伴同行的人情百味 ↑未完待續↑ ...一路向北... 名人推薦 \推薦序/ 陳耀昌(台大醫學院名譽教授、《斯卡羅》原著作者) 傅裕惠(第九屆國藝會董事、劇場工作者與渴望走路的都市人) 小歐(四國遍

路同好會主持人、作家) \沿路推薦/ 木下諄一•作家│李偉文•牙醫師、作家、環保志工│徐銘謙•台灣千里步道協會副執行長│康文炳•資深編輯人│張景森•政務委員│ 陳錦煌•醫師、新港文教基金會創會董事長│黃崇凱•小說家│鄧惠文•精神科醫師、榮格心理分析師 「有劍有肝膽」。她別出心裁設計了一個「徒步、接力、深度」新模式,「全島而非環島」的新概念。――陳耀昌 我其實是會把她這一路向南、一路走入台灣的行動,視為一個最誠懇和最具企圖心的「環島行為藝術計畫」。――傅裕惠 與其說是一本台灣徒步遊記,不如說是一種生活模型,一種實踐哲學,更是一種走路體質的最佳範例。――小歐

大山車站進入發燒排行的影片

更多新聞與互動請上:

公視新聞網 ( http://news.pts.org.tw )

PNN公視新聞議題中心 ( http://pnn.pts.org.tw/ )

PNN 粉絲專頁 ( https://www.facebook.com/pnnpts/ )

PNN livehouse.in頻道 ( http://livehouse.in/channel/PNNPTS )

日治時期台灣西部鐵路車站平面空間形式組成之研究

為了解決大山車站 的問題,作者陳怡玲 這樣論述:

鐵道是日治時期(1895-1945)重要的交通基礎建設。日本建築師將日式傳統木造建築引入台灣並汲取西方古典建築語彙,在台灣建築史上留下大量作品並反應不同機能需求與審美觀,造就代表日治時期的時代風格。在南北交通不便利的年代,車站是人們乘坐火車與釵h共同回憶的地方,更是釵h都市發展的起源。因此車站成為城市出入口形成重要地標與門戶,日治時期所建築的台鐵車站,因建築多元而成為日治時期的建築特色。回顧日治時期台灣傳統車站建築形式多樣性至近年多元的構築與發展,在1945年10月台灣光復後,已為傳統的鐵道車站建築,畫下了時代更迭的休止符。本研究對象為以日治時期台灣大型車站、中小型木構造車站和非木構造車站共

25個平面,透過形狀文法解析其平面空間組成之關係,藉由文法解析其平面空間與機能組成,發現火車站平面規劃原則。本論文之主要內容包括:一、日治時期鐵道車站對象的確立。採用資料蒐集、文獻回顧並對車站建築空間型式做初步實地勘查,以確立研究對象、研究範圍的界定等等。二、平面空間的分析。運用形狀文法解析其平面空間組成之構成規則。三、文法形式操作與案例分析。將案例分析並置形成樹狀圖,顯現平面空間異同之架構與其所發展的各種樣貌。本研究顯現車站空間共通性以「票務櫃檯大廳」(ticket councourse)為空間發展之核心;空間依序為大廳、售票櫃檯、候車室、辦公室、走道與附屬空間格局。有系統地將車站機能彼此間

的關係釐清,有助於了解車站設計時的空間組成;進而了解其文化背景與平面之形式組合之比例。日治時期車站以垂直水平為其空間特色,形似形狀文法中水牛城傳統式平房案例與首爾公寓建築形式平面之文法規則,故透過此二者之文法解析其平面空間組成;樹狀結構分析尋找共同的形態,並找出隱含在設計中的模式與程序從而揭示設計機制,以建構鐵道車站平面空間中各機能組成之類型。

原來有這站:台灣秘境鐵道旅,探訪山城聚落、海岸風景、特色景點的火車深度漫遊提案

為了解決大山車站 的問題,作者許傑 這樣論述:

13條鐵路支線、66個台灣最美鐵道車站+周邊景點漫遊路線 從深澳線、平溪線、宜蘭線、北迴線、台東線、南迴線、屏東線 一路玩到縱貫線南北段、山線、海線、內灣線、集集線…… 原來,在台灣也有這些美麗的秘境小站 能帶你感受日式風情、在地小鎮之美,帶回旅行中最有溫度的感動 不一樣的台灣鐵道旅行,就從「這一站」出發! ▍在瑞芳的三貂嶺車站下車,沒有出口、且僅能行走一人的狹長月台,以及能聽見基隆河潺潺流水的候車室,讓這全台唯一無法開車到達的小站奇特環境,站如其名,展現原意為令人流連忘返的「聖地牙哥」之美…… ▍到花蓮富里造訪花東縱谷產米大鎮,一探以「大地的穀倉」全新姿態登場的富里車站…… ▍到台

東太麻里被譽為台灣最美的多良車站,飽覽一望無遺的海景,感受時間彷彿暫停的寧靜…… ▍到苗栗大山,探索檜木建造的日風老車站,木造結構樑柱、灰白夯土牆,小圓窗裡透進的光塵,訴說著時間的歲月感…… 延續《原來有這站》鐵道旅行系列,跟著許傑再次搭上火車,各站停靠,重訪記憶中或者從未探訪過的車站;有些活在青春記憶裡的車站面貌悄悄改變了,有些車站變得新穎、有的則是更加頹圮,有些曾經聽過的小站,甚至已從地圖上默默消失。 隨著台鐵車站捷運化、系統重新編制,本書全新收錄66個台鐵車站,不論是檜木建造的日式老車站、昔日運糖的轉運站、鄰近老庄聚落的車站、從繁華都市退役的車站等等,這些小小車站都有著值得前來造訪

的人文故事、美麗風景,等待著你再次搭上列車,穿過山洞、馳騁平原,將台灣的山海景色盡收眼底,在「這一站」下車,展開全新的旅程。

大山車站的網路口碑排行榜

-

#1.苗栗大山車站

苗栗大山車站. 大山車站啟用於大正十一(1922)年10月11日,當時稱「大山腳驛」附近沙丘連亙,適合栽種西瓜。日治時期,此車站以稻米運輸居多。其建築外觀及內部運用, ... 於 crunew.cru.com.tw -

#2.[苗栗。後龍] 時間在這裡靜止。大山車站

「大山車站」隱身於街道的尾端是一座典型的鄉村車站目前為苗栗縣定歷史建築在海線鐵道上,有五座木造車站同時誔生於1922年由北至南:談文、大山、新 ... 於 ruru5438.pixnet.net -

#3.大山車站(067/100) - 遇河架橋逢山開隧

大山車站 Dashan Station 車站位置:苗栗縣後龍鎮大山里明山路180號台鐵站等:甲種簡易站前站方位:東南附近主要道路:[苗8][苗9] 上行車站:談文 ... 於 cysc0890.pixnet.net -

#4.大山車站(台灣) - 维基百科,自由的百科全书

nth child display none 此条目的主題是位於台灣苗栗縣的車站。關於其他的大山站,請見「大山站」。大山車站Dashan StationTashan(2003年以前)位置 ... 於 www.serbailmu.live -

#5.大山火車站- 歷史建築 - 國家文化資產網

建築架構/為一單體型態之一層樓車站建築,且位於丁字型路口之住商合區。 ... 歷08-大山火車站-公告.pdf. 評定基準 ... 苗栗縣後龍鎮大山里明山路180號. 於 nchdb.boch.gov.tw -

#6.大山火車站|鐵路局|即時時刻表 - mywoo

20:28, 竹北 · 2554, 區間. 22:07, 新竹 · 2558, 區間. 23:26, 新竹 · 2562, 區間. 下行開車, 往, 車次, 車種, 狀態. 16:08, 彰化 · 2537, 區間. 於 mywoo.com -

#7.【苗栗.旅遊.景點】大山車站簡介

大山車站.景點簡介: 大山車站啟用於大正十一(1922)年10月11日,當時稱「大山腳驛」附近沙丘連亙,適合栽種西瓜。日治時期,此車站以稻米運輸居多。 於 taiwan.play.tours -

#8.YouBike要來了!後龍大山火車站彩繪亮眼吸睛歡迎一遊

苗栗縣公共自行車租賃系統(YouBike)預計今年底在後龍鎮開站,大山里社區搶先部署,新近完成歷史建築台灣鐵路局大山車站... 於 udn.com -

#9.【苗栗。後龍】鐵道迷最愛海線五寶之一。大山車站。西部幹線 ...

大山車站 。西部幹線的日式風情木造車站 在全台18座木造車站中,最受矚目的莫過於鐵道迷口中的海線五寶,日治時代依照同一份藍圖建築而成的木造車站, ... 於 www.walkerland.com.tw -

#10.貨車駕駛酒駕闖大禍撞毀百年歷史建築大山車站 - 中央社

苗栗縣後龍台鐵海線大山車站是台灣少數存留日式和風木構造車站,經苗縣府公告為歷史建築,今天卻遭酒駕男子開貨車衝撞進候車室,結構嚴重損毀, ... 於 www.cna.com.tw -

#11.[苗栗]台鐵大山車站木造站房 - 麻糬的一號輔機艙

與新埔車站相同,大山車站也是1922年海線通車時開始營運。苗栗縣政府已定為歷史建築。 大山車站使用台鐵慣用的燈箱招牌。 同樣是切妻造的屋頂,外牆是雨淋板方式。 於 ff1073.pixnet.net -

#12.百年木造大山車站遭撞毀半年內提出原貌重建計畫 - 自由時報

苗栗縣歷史建物後龍鎮大山車站,昨遭酒駕貨車衝撞,近百年的珍貴木造建物半毀,今早苗栗文資委員及台灣鐵路局共同會勘,現階段將先以鋼樑加固建築物, ... 於 news.ltn.com.tw -

#13.大山車站 - 中文百科知識

大山車站 位於台灣苗栗縣後龍鎮,為台灣鐵路管理局海岸線的鐵路車站,構造為木造車站,有島式月台一座。目前為甲種簡易站,僅有區間車停靠。為苗栗縣定歷史建築。 於 www.easyatm.com.tw -

#14.大山火車站- 背包地圖

桃園車站舊倉庫、 舊山線鐵道—大甲溪鐵橋、 台中市後火車站、 縱貫鐵路(海線)清水車站、 新埔火車站、 大山火車站、. 於 www.backpackers.com.tw -

#15.大山車站旁臨路建地-飛鷹地產-何桓仲 - 比房網

大山車站 旁臨路建地. 總價: 640 萬. 基本資料. 地址: 苗栗縣後龍鎮. 型態: 建地 ... 房屋介紹. *正臨20米路旁*正大山火車站*近交流道西濱*土地方正好利用. 生活地圖. 於 www.ibigfun.com -

#16.快訊/貨車直接撞進去! 台鐵「大山車站」大廳、候車室半毀

台鐵通報,今(23)日下午16:10,苗栗大山車站遭一中型貨車衝撞,大廳及候車室半毀,貨車駕駛受傷送醫,無旅客受傷,旅客乘車時由車站引導繞道進出, ... 於 www.ettoday.net -

#17.大山車站

大山車站 啟用於大正十一(1922)年10月11日,當時稱「大山腳驛」附近沙丘連亙,適合栽種西瓜。日治時期,此車站以稻米運輸居多。 建築外觀及內部運用,充分呈現當時社會 ... 於 www.zhewang.me -

#18.苗栗-百年木造車站/大山車站 - 珍珍的窩

大山車站 位於苗栗縣後龍鎮隸屬台鐵海線的車站啟用日期1922年10月11日初名大山腳驛後改名為大山車站大山車站啟用至今近百年了是典型的日式木造車站曾有 ... 於 q19540803.pixnet.net -

#19.大山車站(下一班火車App)

下一班火車App 提供簡易快速查詢台鐵火車時刻表、轉乘建議、誤點資訊以及票價資訊。也可以打開即定位選項,方便通勤臨時趕車,打開立即定位查詢附近車站車班。 於 xn--2cr010c6mh53ym9g.app -

#20.苗栗縣後龍鎮B0504大山車站店面 - 信義房屋

苗栗縣後龍鎮B0504大山車站店面,總價588萬,來信義房屋提供苗栗縣後龍鎮周邊房屋最完整即時實價登錄、降價宅、房屋物件資訊,全省直營提供完整安心仲介服務。 於 www.sinyi.com.tw -

#21.時光臺灣秘境小站(十二)--海邊的大山車站。恬靜與浪漫

我們的台灣親子旅行慢遊書苗栗美麗的海線五寶,也就是五座日治時期就已經建立至今的日式車站,我們已經去過了四座,談文、新埔、日南、追分, ... 於 lifepoem.pixnet.net -

#22.[苗栗]大山站-山腳下的海線車站 - 幸福駅町散策

同為1922年完工的大山站,運氣好多了,不僅腹地大,而且有站員看管,所以建築保留得相當好。同時,此站也獲選「幸福100」戳章車站。 於 dolpuppy1.pixnet.net -

#23.Top 10 大山火車站附近最佳旅遊景點- Tripadvisor - 後龍

在Tripadvisor 上查看大山火車站附近旅遊景點:瀏覽苗栗後龍大山火車站附近最佳旅遊景點的旅客評論和真實照片。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#24.苗栗景點:半天寮好望角、大山車站|喜歡看海,是我們的天性。

△大山車站,是從1922年啟用至今的木造車站,目前被列為苗栗縣定歷史建築,僅有區間車停靠。 4. 也許是對於鐵道與車站的執著,明明不是搭火車旅遊,卻還是 ... 於 eatlovephoto.com -

#25.運務資訊車站時刻表 - 台鐵

地址 356-58 苗栗縣後龍鎮大山里明山路180 號 · 營業時間 06:00~24:00 · 電話 037-728616. 於 www.railway.gov.tw -

#26.台鐵大山車站Dashan Station

台鐵大山車站的基本資訊、地址、電話、出口位置、設施平面圖、列車時刻表。 於 railway.chienwen.net -

#27.大山車站- 景點介紹 - 露營樂

大山車站 啟用於大正十一(1922)年10月11日,當時稱「大山腳驛」附近沙丘連亙,適合栽種西瓜 ... 少數存留之和洋折衷之木構車站建築,是日治時期鐵路小型火車站的代表典型。 於 m.easycamp.com.tw -

#28.啪啪打臉!貨車撞百年大山車站辯「頭暈」抽血竟是酒駕! | 社會

好離譜!苗栗後龍鎮下午四點多發生一起車禍意外,一輛藍色小貨車衝撞進大山火車站大廳,造成百年車站的大廳嚴重損壞,天花板也掉下來砸到車頂上, ... 於 www.setn.com -

#29.【苗栗縣】【景點】大山車站 - 12f觀光資訊

大山車站 啟用於大正十一(1922)年10月11日,當時稱「大山腳驛」附近沙丘連亙,適合栽種西瓜。日治時期,此車站以稻米運輸居多。 於 group12f.pixnet.net -

#30.大山車站_百度百科

大山車站 位於台灣苗栗縣後龍鎮,為台灣鐵路管理局海岸線的鐵路車站,構造為木造車站,有島式月台一座。目前為甲種簡易站,僅有區間車停靠。為苗栗縣定歷史建築。 於 baike.baidu.hk -

#31.2005 FUN~【08 木造車站】‧大山車站 - pepe 的意思意私意識

大山車站 ,是台灣海線五個日式木造車站的其中一站, 原本行程安排是第一天就要到苗栗通霄的新埔車站, 然而計劃趕不上變化,根據我們喜歡慢慢拍、慢慢 ... 於 blog.pepe.tw -

#32.大山車站 - Boss的部落格

大山車站 (舊稱:大山腳驛)台鐵海線木造車站之一【苗栗縣後龍鎮大山里明山路180號】 大山站與談文新埔一樣都是建於1922年,車站主體是和洋折衷之木構建築大山車站四週 ... 於 ntitlib1.pixnet.net -

#33.[2009 後龍車站] 大山車站(麻) - 北投玩家與大安巫醫(Beitou ...

... 苗栗晃晃~學妹首先帶我去一些小車站走走~我們到了大山車站!大山車站是個木造的小火車站~目前只有電車才會停靠喔!進去車站裡面,我們問站長. 於 babbitwang.pixnet.net -

#34.台鐵苗栗新埔大山木造火車站 - PeoPo 公民新聞

後龍的西瓜甘藷稻米從這裡輸出大山所須的肥料煤炭也從大山車站進出。 大山車站是台灣少數存留的和洋風半木構造式樣車站建築,購票口前木柵欄,為台灣僅存 ... 於 www.peopo.org -

#35.台灣火車站大全

<ul><li>【苗栗大山車站】 </li></ul><ul><li>台鐵甲種簡易站。由於當年山線鐵路太徒,不好走,故加蓋海線,較平緩,日南、新埔、大山、談文四站均位於海線上,亦為台 ... 於 www.slideshare.net -

#36.B0504大山車站店面-住商頭份中央店037-669966 - HouseWeb

出售|苗栗縣後龍鎮|透天|44.5坪|5房3廳3衛|正火車站前,住店都合適屋況結構好,室內木板隔間可調整頂樓加建, ... B0504大山車站店面-住商頭份中央店037-669966. 於 www.houseweb.com.tw -

#37.誕生於1922年的台鐵海線鐵路大山車站

這是台鐵海線鐵路的大山車站也是座木造車站是有人看守的小站比它的鄰居談文車站明顯幸運多了很有日本味的大山車站大山車站月台大山車站和復古腳踏車有點破舊的大山車站 ... 於 ciafbi0624.pixnet.net -

#38.【鐵道新世界購物網】鐵道紀行明信片-水彩畫大山車站

鐵道紀行明信片-水彩畫大山車站。-鐵道新世界購物網|PChome商店街. 於 www.pcstore.com.tw -

#39.鐵道-車站-海線-大山車站-歷史建築-木造車站@ 歐吉妮 ...

位於後龍西北的大山,原名大山腳,到54年才改名;整座車站用的是台灣杉木,建築架構/ 為一單體型態之一層樓車站建築,且位於丁字型路口之住商合區。 於 ogolfwen.pixnet.net -

#40.[貓貍歲月] 大山車站

大山車站 是台灣少數僅存的檜木日式老車站,斜屋頂、小圓窗、特殊的木頭建築屋簷。目前每天只有少數電聯車停靠,因此屬於無人剪票的車站,自己買票、上 ... 於 kates.pixnet.net -

#41.大山車站站前街景 - Mapio.net

大山火車站 Dashan station 大山车站 大山車站通過 苗栗大山火車站 苗栗大山火車站 大山車站 大山車站 大山火車站 大山車站 大山車站/ TRA Dashan St… 雲端祈福搖擺登頂 ... 於 mapio.net -

#42.苗栗縣後龍鎮大山社區 - 文化部iCulture

... 後龍鎮內唯一倖存的日據時代建築車站;大山火車站南側有一火車站周遭居民信仰中心「福德宮」主神為福德正神(土地公),它仳佑著周遭居民及商家;「外埔公學校大山 ... 於 cloud.culture.tw -

#43.海線的老火車站﹝一﹞:大山火車站 - Maggie's Home - 痞客邦

當年,同個時期建造完工的海線火車站,採用的是同一張建築設計圖,因此,至今仍保留完好的日治時期五個木造車站--談文、大山、新埔、日南及追分,其中 ... 於 maggie0810.pixnet.net -

#44.大山火車站 - 黑皮的天空

位於苗栗「大山車站」名叫“大山”應該屬於山區,怎會是在台鐵的海線上呢? 原來這位於苗栗後龍西北方的大山火車站創建年代約大正十一 ... 於 c8917374.pixnet.net -

#45.大山車站 - 瘋台灣民宿網

有關於苗栗-大山車站的景點介紹和網友評價與部落格的相關遊記都在這裡!肯定讓你找到一堆好吃好玩的訊息. ... 苗栗縣後龍鎮大山里明山路180號. 於 m.fun-taiwan.com -

#46.快訊》貨車衝撞苗栗大山車站!候車室半毀駕駛送醫

台鐵表示,12月23日16:10大山車站遭一中型貨車衝撞,大廳及候車室半毀,貨車駕駛受傷送醫,無旅客受傷,旅客乘車時由車站引導繞道進出, ... 於 newtalk.tw -

#47.酒駕貨車衝進苗栗大山火車站撞毀大廳候車室 - 中國時報

鐵路局苗栗後龍大山車站今天下午4時10分遭一中型貨車衝撞,大廳及候車室半毀,貨車駕駛受傷送醫,無旅客受傷,旅客乘車時由車站引導繞道進出, ... 於 www.chinatimes.com -

#48.「#大山車站」精選Top10懶人包-波波黛莉 - PopDaily

苗栗X台中/海線五寶!海線五座日式木造車站喜歡復古風的人千萬別錯過. 於 www.popdaily.com.tw -

#49.苗栗之旅~大山車站

大山車站 是海岸線鐵路僅存的幾座日本時代建造的木造車站,每天只有少數的慢車與電聯車停靠,車站並沒有人剪票,買完票自己上車即可。 感謝迪諾與阿耀的舉辦, ... 於 hsien28.pixnet.net -

#50.大山車站的景點評價和文章 - 痞客邦

來看痞客邦超過12 則關於大山車站的文章討論內容: 一花(o'∀'o) 的[苗栗-後龍]午茶時光:重成商號|海邊的純樸小鎮與我們box1817 的【苗栗。後龍】鐵道迷最愛海線五 ... 於 www.pixnet.net -

#51.百年苗栗大山車站貨車衝入木造大廳

苗栗縣歷史悠久的台鐵大山車站,今天下午四點多,突然遭到一輛小貨車衝入。車站內的木造候車大廳,因為受到撞擊而嚴重毀損,駕駛一度昏迷, ... 於 news.pts.org.tw -

#52.又是酒駕闖禍!貨車駕駛撞毀苗栗歷史建築大山火車站 - 奇摩新聞

一輛貨車下午4時不明原因衝撞進苗栗縣後龍鎮的台鐵大山車站,駕駛一度受困昏迷,消防局派員趕到現場將駕駛救出,送醫急救,人已恢復意識, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#53.大山車站-苗栗駱駝 - 游重森

2016年7月23日攝氏34℃ 苗栗縣後龍鎮大山里明山路180號晴天搭上苗栗客運車,離開山腳散策-苗栗駱駝往著苑裡車站回來。 抵達苑裡車站. 於 csyoutw2001.pixnet.net -

#54.大山車站— Google 藝術與文化

大山車站 位於台灣苗栗縣後龍鎮,為臺灣鐵路管理局海岸線的鐵路車站,目前為苗栗縣定歷史建築。 於 artsandculture.google.com -

#55.談文車站︳和大山車站同為海線五寶,日治時代興建的木造車站

五座木造海線車站分別為追分、日南、大山、新埔和談文車站,通通只有區間車會停靠,有的從台中出發還得轉車才能抵達。懶婦我正因為懶得轉車,查了台中一談 ... 於 yama.tw -

#56.大山车站(台湾) - 万维百科

此条目介绍的是位于台湾苗栗县的车站。关于其他的大山站,请见“大山站”。大山车站Dashan StationTashan(2003年以前)位置台湾苗栗县后龙镇大山里明 ... 於 www.wanweibaike.net -

#57.大山車站 - 2021台灣旅遊景點推薦介紹| 趣趣TreaTrip

大山車站 啟用於大正十一(1922)年10月11日,當時稱「大山腳驛」附近沙丘連亙,適合栽種西瓜。日治時期,此車站以稻米運輸居多。 建築外觀及內部運用,充分呈現當時社會 ... 於 www.treatrip.com -

#58.大山火車站 - QMap地圖

大山火車站 電子地圖、GPS座標及相關資訊查詢,大山火車站位於苗栗縣後龍鎮大山里明山路180號。 於 train.qmap.tw -

#59.海線鐵道輕旅行:大山車站、談文車站 - 郊外踏青去

大山車站 小巧精緻的純樸模樣令人著迷,更難忘懷談文車站所散發出那股時光流轉累積的歲月滄桑,沈浸在這悠閒恬適的海線鐵道風情,置身其中, ... 於 hwsln.pixnet.net -

#60.大山車站

大山車站 位於台灣苗栗縣後龍鎮,為臺灣鐵路管理局海岸線的鐵路車站,目前為苗栗縣定歷史建築。 +886 4 226 3895. Train Station. 於 m.facebook.com -

#61.大山車站 - 鐵貓

大山 的木造站房保存狀況非常好,而且維護極為整潔,車站內外幾乎看不到任何垃圾;站房內也是用心經營,各式告示、注意事項都清清楚楚,甚至還有Wi-Fi,並 ... 於 jp-shitman.blogspot.com -

#62.後龍-大山車站慢遊台鐵海線木造車站 - 茶香草.天空飛行

大山是位於後龍的一個小地方說實在的開車在這裡的馬路上車不多人不多遊客也不多相當放鬆的一個地方在大山這裡有台鐵的大山車站屬於海線是一個只停區間 ... 於 teavanilla.com -

#63.苗栗縣定歷史建築「大山車站」遭貨車衝撞!大廳、候車室半毀

位於苗栗縣後龍鎮、台鐵海線5座著名木造車站之一的大山車站,在今(23)日下午4時許遭一部中型貨車衝撞,造成大廳及候車室半毀,衝擊力道之大連大山 ... 於 www.storm.mg -

#64.苗栗大山火車站 - wenshu的部落格- 痞客邦

大山車站 位於苗栗縣後龍鎮大山里明山路180號, 1922(大正11)年10月11日啟用, 當時稱大山腳驛。 日治時期, 山線縱貫鐵路坡度過陡, 火車行速較慢, 運輸效率受限, ... 於 wenshuh2004.pixnet.net -

#65.造訪談文與大山車站

一天不經意的瀏覽到一個部落格,文中提到了「談文車站」,這個車站名字深深的吸引了我,再上相關網站及地圖一找,原來它是台鐵海線的第一站,位於苗栗縣造橋鄉談文村仁愛 ... 於 lee540718870388.pixnet.net -

#66.phyllis_yen168 on Instagram: “. #苗栗#向日葵#秘境#大山車站 ...

phyllis_yen168 posted on Instagram: “. #苗栗#向日葵#秘境#大山車站#好想去喔#親子旅遊#網美集散地#網美景點#好想去旅行#波波打卡#mook景點 ... 於 www.instagram.com -

#67.大山車站- 求真百科

大山車站 (Dashan Station)(2003年以前Tashan),曾名大山腳,為臺灣鐵路管理局海岸線的鐵路車站。位於苗栗縣後龍鎮,目前為苗栗縣定歷史建築。 於 factpedia.org -

#68.大山車站附近景點- bluezz民宿筆記本mobile

大山車站 附近景點 ... 豐富火車站旁(衛星導航地址:苗栗縣後龍鎮新港路116號). 苗栗後龍高鐵公園. 5.1公里. 苗栗縣後龍鎮豐富六街. 於 store.bluezz.tw -

#69.遊記 苗栗後龍_大山火車站by.黑俠客(63)

2011-11-19_遊記│苗栗後龍_大山火車站by.黑俠客(63) #01 △ 沒有人會相信這是什麼樣的力量與熱血.....而這只是一個高中時期的夢。 雖然這個夢離當初已經好幾年柳~ ... 於 epson228.pixnet.net -

#70.苗栗大山車站 - zinkou的部落格

它是位在海線苗栗後龍車站的隔壁站,我對它的名字很感興趣, 昨天剛好路過所以特地跑去看,結果它是只有站長一人的車站, 建於1922年是縣指定的歷史建築,當地是屬海邊 ... 於 zinkou.pixnet.net -

#71.貨車衝進大山火車站撞毀百年建物

擁有近百年歷史,被列為歷史建築之一的台鐵苗栗大山車站,突然被一輛貨車衝撞,導致大廳嚴重毀損,木造結構重創,還好沒有波及到乘客,肇事駕駛輕傷送 ... 於 news.cts.com.tw -

#72.【苗栗通宵】大山車站(後龍)+新埔車站+通霄神社+虎頭山公園

20170528預計造訪海線木造車站五寶中的三寶,談文在造橋,大山在後龍,新埔則在通霄。大山車站目前還有工作人員賣票,出入乘客也比談文多, ... 於 j28ah.pixnet.net -

#73.貨車撞進大山火車站!百年歷史建物半毀 - 民視新聞

藍色貨車直接撞進苗栗大山車站,把車站撞破一個洞。事發在23日下午四點左右,當時站長跟清潔工在辦公室裡聽到巨響後,趕緊衝出來看,只見貨車把最外層 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#74.大山車站 - 苗栗文化觀光旅遊網

大山車站 啟用於大正十一(1922)年10月11日,當時稱「大山腳驛」附近沙丘連亙,適合栽種西瓜。日治時期,此車站以稻米運輸居多。 於 miaolitravel.net -

#75.大山車站緊急修復工程 - 開放政府標案

招標單位:交通部臺灣鐵路管理局,招標金額:983706,招標日期:2020-08-18,標案案號:L0509C1041T,分類:工程類. 於 pcc.mlwmlw.org -

#76.大山火車站立體彩繪添亮點 - 人間福報

【本報苗栗訊】YouBike預計今年底在苗栗縣後龍鎮開站,大山里社區搶先部署,在歷史建築台灣鐵路局大山車站北邊牆面,以古早農村及火車為主題完成彩繪 ... 於 www.merit-times.com -

#77.貨車突衝進大山車站駕駛一度昏迷緊急送醫 - Tvbs新聞

一輛貨車下午4時許,不明原因衝撞進苗栗縣後龍鎮台鐵大山車站,駕駛一度昏迷,警消人員將他緊急送醫目前恢復意識,但近百年的大山車站是縣內歷史建築 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#78.苗栗『大山車站美食』| 精選TOP 15間熱門店家 - 愛食記

苗栗大山車站美食推薦,苗栗大山車站美食的最新食記、評價與網友經驗分享: 重成商號Our我們. 於 ifoodie.tw -

#79.Rhoda & 魔音: 苗栗後龍~ 大山車站美麗的錯誤

人肉導航又失敗, 我搞錯方向, 左右不分, 本來是去~ 客家圓樓, 我誤導來了~ 大山車站, 本來要回頭, 怎知我遠看一群鳥兒在車站上空飛來飛去, 好相拍喲! 於 rt-happyeternity.blogspot.com -

#80.【台灣】全制霸!海線僅存五座木造車站:談文、大山、新埔

大山車站 位於苗栗後龍,所在位置是一座小鎮,有著恬靜的小鎮風情,與談文車站一樣都是日治時期1922年建成,當時稱「大山腳驛」。 延伸閱讀. 『大山』這兩 ... 於 www.davidwin.net -

#81.海線鐵路、大山車站(上) - 跟我自己去旅行

不過這條路線上最吸引人的,在於海線上還有五座日治時期至今的木造老車站,稱作「海線五兄弟」,分別是談文、大山、日南、新埔、追分五站。 從竹南站一出發,我們首先就會 ... 於 duncanyui.pixnet.net -

#82.大山車站(台灣) - 维基百科,自由的百科全书

大山車站 位於苗栗縣後龍鎮,為臺灣鐵路管理局海岸線的鐵路車站,目前為苗栗縣定歷史建築。 目录. 1 歷史; 2 車站概要; 3 車站構造; 4 利用狀況; 5 車站周邊 ... 於 zh.wikipedia.org -

#83.「親子鐵道遊-第4話大山車站」陽光海風探險海線三寶探險記

趕上列車雪人查一下時刻表 若先到談文車站 下一班南下列車是2小時後...... 海線的列車本來就不多所以照表操課真的很重要呀. 情急之下只好先到大山站 ... 於 swang036.pixnet.net -

#84.苗栗、後龍|大山車站・木造老車站的旅行即景 - 旅行圖中

大山車站 的屋瓦上,一朵蒲公英正悠閒的沐浴著陽光;那一扇純木造的外牆,色調雖然掉了幾階,卻持續發出溫暖的色調。我站在門框下,望著那塊掛著「大山」兩字的扁額, ... 於 journey.tw -

#85.大山車站旁臨路建地 - 飛鷹地產

正臨20米路旁*正大山火車站*近交流道西濱*土地方正好利用. 於 www.eagle111.com -

#86.大山車站攻略及週邊必遊景點推薦 - 探索台灣

大山車站 啟用於大正十一(1922)年10月11日,當時稱「大山腳驛」附近沙丘連亙,適合 ... 台灣少數存留之和洋折衷之木構車站建築,是日治時期鐵路小型火車站的代表典型。 於 go.liontravel.com -

#87.大山車站 - 幸福的驛站- nidBox 親子盒子

1922年10月11日海線通車時,名為大山腳驛(因附近有許多海岸階地,被大自然侵蝕成類似腳趾狀,故稱大山腳),民國51年4月1日站名改稱大山。70.5.1改為有人號誌站 ... 於 moon258147.nidbox.com -

#88.[苗栗]海線木造車站之二大山車站 - 婚攝趴趴

大山車站 與談文車站都是在同一時間完成, 大正11年海線鐵路通車時也同時啟用在海線目前還保有五座日治時期的木造車站, 由北往南分別是談文, 大山, 新埔, 日南, ... 於 lfat.pixnet.net -

#89.<B>鐵道之旅/大山車站:帶傷服役誰曾在乎過?</B>

大山車站 於於大正11(1922)年10月啟用,位在苗栗縣後龍鎮大山忖。 ▽(左)山式月台,屋頂很有特色。(右)候車室的長條椅已變成現代化的水泥椅了。 於 tlyang323.blogspot.com -

#90.大山車站

大山 站站名牌. 仍保留木造站房的大山站 ... 光復後,於民國51年4月1日起改為大山站,70年5月1日改為有人號誌站,10月23日起僅留副站長辦理車站業務,74年7月1日再改為 ... 於 trstour.com -

#91.大山車站 - 臺鐵火車時刻表

大山車站 是海線五寶由北往南算第二的車站。位於苗栗縣後龍鎮。這個站仍在營運。每日大約有一百三十多人進出。車站周圍多有停放通勤旅客的機車和腳踏車。 於 xn--2cr010c6mh53ym9g.net -

#92.20171014 大山車站《歷史建築》~海線五座古樸木造車站之二 ...

「大山車站」已於2005(民國94)年6月10日由苗栗縣政府公告登錄為歷史建築(類別:車站),登錄之理由:「創建年代為日治時期,其建築外觀及內部機能空間 ... 於 mtff98.pixnet.net -

#93.【苗栗後龍】大山車站– 靜謐的海線木造小車站@ 藍子兄弟

201503312341【苗栗後龍】大山車站– 靜謐的海線木造小車站 ?苗栗. 鐵道; 古蹟. 週末,我們想回到之前到過的竹南慈裕宮拜拜,一家再度行在久違的61濱海公路上。 於 blog.xuite.net -

#94.苗栗後龍旅遊|『大山車站』苗栗海線日式木造老車站 - 瑋瑋 ...

苗栗後龍旅遊景點推薦「大山車站」,這是一個苗栗海線的木造老車站,不需要購買月台票就可以進入裡面參觀和拍照,也是不少火車迷和攝影愛好者喜歡造訪 ... 於 vivawei.tw -

#95.大山車站 - 迷惑龍的部落

紀錄日期:2016年10月1日站別:簡易站站體:平面車站月台:一座島式月台、一座岸式月台大山早期的地名是「大山腳」,因為這一代有海階地形, ... 於 bronto0809.pixnet.net -

#96.大山車站

大山車站 位於台灣苗栗縣後龍鎮,為臺灣鐵路管理局海線的鐵路車站,目前為苗栗縣定歷史建築。 其創建年代約大正十一年(西元1922年)年與談文車站、新 ... 於 blair-kate.blogspot.com -

#97.【旅行】2020苗栗後龍、通霄:大山車站、新埔車站

大山 站的等級不高,僅為甲種簡易站,由鄰近的後龍站派駐站員管理,車站設施除木造站房外,近年在站房旁邊還整建了新穎的洗手間,讓員工及旅客們均能 ... 於 yeadean.pixnet.net