大自然 好去處的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦unknow寫的 給初心者的登山小誌 和Tony黃育智的 大台北步道 100 影音增強版:PLUS 達人全程帶隊都 可以從中找到所需的評價。

另外網站香港五個大自然打卡推薦日本庭園/花花墜道/愛麗絲花園也說明:疫情關係,近呢一兩年大家都避免去人多嘅地方,唔少人就改咗去行山,或者發掘香港未知嘅新景點同朋友、另一半打卡影相!今日小編要同大家分享香港5個 ...

這兩本書分別來自田園城市 和朱雀所出版 。

開南大學 觀光運輸學院碩士在職專班 陳桓敦教授所指導 向宏治的 以六級化產業觀點探討休閒農場經營策略 - 以桃園市觀音區為例 (2020),提出大自然 好去處關鍵因素是什麼,來自於六級化產業、休閒農場。

而第二篇論文華梵大學 建築學系碩士班 葉乃齊所指導 吳曉如的 國小生態教材園教學與經營管理之研究 ----以新北市文德、育德國小為例 (2014),提出因為有 生態教材園、經營管理、教學使用的重點而找出了 大自然 好去處的解答。

最後網站2022台灣IG打卡景點推薦|全台散心去自然系打卡點特搜 ...則補充:想來趟小旅行,如果覺得南部太熱,就來到中部吧~一樣給你陽光普照的好天氣,從台中平地玩到南投山上,都市內有文青必訪打卡點,山上有呼吸新鮮空氣的大自然景點,等你 ...

給初心者的登山小誌

為了解決大自然 好去處 的問題,作者unknow 這樣論述:

登山,需要一個起點, 翻開本書,你就在路上了! 近年來,臺灣興起一股登山熱潮,大量新手走入戶外。我們希冀以輕巧、內容扎實的登山小誌,傳遞系統化的山林知識;雖然一本小誌難以涵蓋登山的全貌,但從何處作為起點,絕對是重要的。 本書以文章與插畫,呈現多位資深登山者撰寫的山林知識──先由登山補給站主理人蔡及文介紹臺灣登山環境;資深古道愛好者伍元和敘述臺灣山岳發展簡史。接著,羌虎登山課程教練黃耀禾說明登山所需的體能、技能與智能;拼圖戶外生活創辦人江泓均提供裝備的規劃方式;登山探勘作家崔祖錫分析撰寫登山計畫書的流程;新生代登山家張元植點出自主登山的精闢要點;台灣三六八創辦人陳彥宇提醒了登山的

禮節;山女孩Melissa 貼心分享女性登山的小技巧。 此外,亦邀請專精於山域搜救的吳瑋涵詳談山難處置、野外急救教練蔡奕緯傳達登山風險知識,以及由洪振豪律師提出相關保險與法律規範。企圖透過多元的觀點、深入淺出的論述,為初心者提供一道接觸山林的路徑。 共同推薦 米莎|音樂工作者 呂忠翰|世界公民兼探險家 吳雲天|台北市出去玩戶外生活分享協會秘書長 阿泰&呆呆|TaiTai LIVE WILD 徐嘉君|找樹的人 (依姓名筆劃序排列) 生長在臺灣這塊島嶼上是幸福的,我們擁有群山縱谷,也在深海汪洋中被懷抱,能孕育強韌又多元的生命力,可探究島嶼文化,深藏著前人故事

文物,麻雀雖小但五臟俱全的臺灣,如同這本小誌般地呈現,探險者的初心與目標。——呂忠翰|世界公民兼探險家 kawas是注重設計與美感的戶外品牌,善用臺灣在地優點製作專業裝備,並呈現原生品牌的格局,投入登山知識技術與登山文化的傳遞與提升,《給初心者的登山小誌》網羅臺灣最好的登山家執筆,深入淺出完整論述,是每一位喜愛登山的朋友必讀的好書。——吳雲天|台北市出去玩戶外生活分享協會秘書長 這本小誌幾乎網羅所有剛成為山界新鮮人那時我想問的八百個問題,搭配恰到好處的插畫與明朗的排版,尤其特別針對臺灣的登山軟硬體環境撰寫,它就像是一位實在又迷人的山岳引路人!——米莎|音樂工作者 看到這本

編排輕鬆可愛,但內容卻不馬虎的《給初心者的登山小誌》,我有點高興,因為下次遇到登山初心者,我的指示就可以很明確了:「那⋯⋯去買初心者登山小誌來讀一下再說吧。」 這幾年因為社群媒體的風行,許多人看到朋友分享山上美美的風景照片,穿著帥氣的攻頂照,登山活動儼然變成年輕人眼中很潮的活動,連假時一些熱門的登山步道上絡繹不絕的人潮,卻也衝高了過去幾年的山難事件發生率。 有些初心者或許下場沒這麼慘烈,但在裝備不符、經驗不足的情況下,可能嘗試一次以後就敬謝不敏了,也是蠻可惜的事。 這本登山小誌從臺灣山林活動的型態介紹,到體能訓練與裝備點檢、計畫書的撰寫、登山保險等一應俱全,甚至也照顧到女性登山的需

求。相信初心者經過登山小誌加持後,能夠了解登山,進而愛上登山,成為未來登山界的生力軍。——徐嘉君|找樹的人

大自然 好去處進入發燒排行的影片

放暑假搞搞新意思,早前雙翹就去左賽馬會創意藝術中心嘅「瑪朱森林工作坊」試下「藍染DIY」,一手一腳整返件獨一無二嘅TEE👕

原來大自然就係咁色彩繽紛🌈,以前翹妹整過黃染,係用薑黃整嘅。而家「藍染」係用花提取出黎嘅,本身其實綠色架,但接觸左空氣之後就會氧化變成咁靚嘅藍色啦

抓住暑假嘅尾巴,快啲去搵下有興趣嘅活動玩下啦!

以六級化產業觀點探討休閒農場經營策略 - 以桃園市觀音區為例

為了解決大自然 好去處 的問題,作者向宏治 這樣論述:

臺灣社會形態是由務農開始發起的,受到世界文化科技的轉變,走入工業、資訊發展產業,但當人們長期習慣在擁擠城市生活之後,原有的生活土地因都更計畫而有所改變,故休閒農場便是在忙裡偷閒時,想去體驗放鬆心情的好去處。本研究將「六級化產業」定義為係指認定係指具有生產特色、服務解說、體驗活動,亦可結合其他產業行銷企劃,在市場上具備吸引遊客二度前往遊憩之競爭力。本研究主要在探討觀音休閒農業區的休閒農場六級化產業發展的狀況,深入去瞭解推動六級化時的轉變與困難,透過第三者研究觀察角度,運用蒐集相關文獻、觀察紀錄以及訪談等交叉比對方式,提出合理可行的解決因應之道。研究結果發現,僅就研究對象而言,經營業者具有熱忱、

肯做,但距離預期理想相差甚遠,建議業者未來可精進強化方向如下:一、多方瞭解政府對休閒農場業者提供哪些補助及輔導措施。二、重新衡量農場人力配置問題,妥善運用分工設職,解決人力欠缺問題,透過團隊合作達到最大成效。三、在法令政策尚未修法、資源不足之前,可考量與其他產業合作創造商機。四、應多方吸取經營管理方面知識,擬定短、中、長程策略計畫,逐步改善舊有現況。

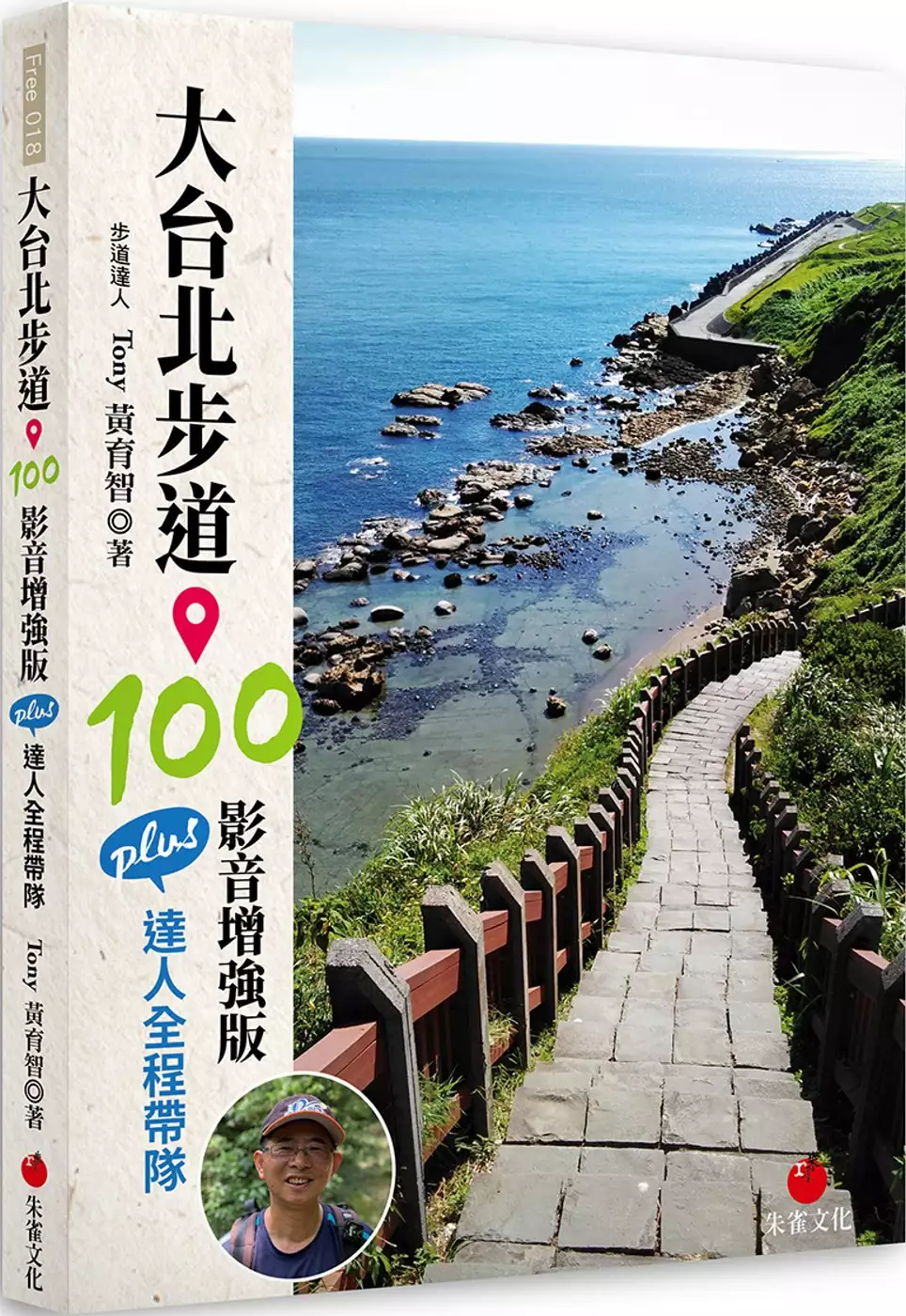

大台北步道 100 影音增強版:PLUS 達人全程帶隊

為了解決大自然 好去處 的問題,作者Tony黃育智 這樣論述:

走步道、走入大自然, 後疫情時代,低碳旅遊新選擇! 本書涵蓋北北基共 100 條步道,親山近海、城市景觀一次攬盡;健行、踏青、拍美照一次搞定;從羽量級銀髮親子遊步道,到重量級燃脂行步道皆有;短程 30 分鐘走完,長程的 4、5 小時結束,100 條北北基步道任你選,現在就來一趟療癒的步道小旅行! 全書以《大台北自然步道 100》及《大台北自然步道 100(2)》為基礎,精選出 80 條最受讀者歡迎的步道,除針對步道設施的增建或修改做內容更新外,並新増 20 條步道介紹,全新改版加內容新增,是《大台北自然步道 100》(1)+(2)的升級版。 本書4大重點 1.步

道新手入門手冊 全書所選的100條步道,大多數為平易近人的自然步道,特別適合初入門者或有點年紀的人,也適合做為親子郊遊的參考指南。步道有長有短,羽量級銀髮親子遊,到重量級燃脂行皆有,很適合想接觸步道的新手。 2.達人帶路全程影音 旅遊書首創步道影音QRCode,由作者 Tony 自導自拍,將步道的路線與沿途景致以影片呈現在讀者面前,化解讀者對步道難易度的不確定感,除了以往的按圖索驥之外,更可以配合 Tony 的影音內容,等於是專業步道達人帶路,陪著讀者走完每一條步道。 3.主題式步道設計 以「大台北」為主軸,在「北北基」三區規劃出各數十條的步道,除了以地域區分之外,在目

錄頁的部分,還特別設計了「主題步道」,像水岸路線、賞花步道、森林浴路線等,及標示出「捷運可抵」、「親子適合」的步道,方便讀者規劃安排行程。 4.詳列實用旅遊資訊 本書介紹的每一條步道,包括很實用的資訊:例如步道地圖、路程時間、交通資訊、附近景點及旅行建議。每條步道入口都標註衛星定位導航(GPS)符號,讀者可以用手機地圖導航,只要輸入關鍵字,即可輕鬆導航至步道入口;地圖也標示步道沿途公廁位置的實用資訊。這本書就像是一位紙上嚮導,陪伴您悠遊大台北地區的自然步道。 名人推薦 ●臺北市政府副市長蔡炳坤特別推薦

國小生態教材園教學與經營管理之研究 ----以新北市文德、育德國小為例

為了解決大自然 好去處 的問題,作者吳曉如 這樣論述:

摘 要 本研究為調查研究,利用訪談觀察方式,了解新北市文德國小與育德國小生態教材園的設置情形與規劃經營,發掘生態教材園實際利用於教學現場之成果,並探討生態教材園經營之困境及謀求其解決之道,作為他校設置經營上的參考。 本研究首先透過訪談,針對兩校生態教材園之經營管理者及該校之自然科教師,進行調查以了解實際情形,之後依資料結果,從中選取具有意願學校做為觀察對象,並邀請相關之經營管理者及自然科教師,進行訪談觀察.藉由訪談結果,得到下列結果:一、兩校園區皆有水生植物觀察池、蝴蝶生態園與校園步道。二、多數教師曾利用生態教材園進行教學,而影響教學實施之因素包括生態教材園內容與其豐富度、教師專業

知識、安全衛生及教學輔助設施等因素。三、規劃與經營生態教材園時,需重視實用性、經濟性、永續性及自然性等原則,並且需考量師生需要、周遭環境及經費來源等因素進行規劃。 根據研究結果及討論提出以下各點建議:(1)應由專業團隊經營與管理;(2)設計時應考慮教學與活動所需空間;(3)規劃方式應結合學校生態環境資源條件;(4)發展本地原生物種,避免不當引入保育物種。

大自然 好去處的網路口碑排行榜

-

#1.我不相信這裡是台灣!最讓外國人驚訝的5個「全台神秘自然 ...

甚至還貼心地找出台灣5大必去「神秘自然景觀」,其中竟有一半以上在高雄,這禮拜要返鄉的民眾完全有景點可以去了! ... 台灣; #景點; #大自然. 於 www.bella.tw -

#2.被疫情悶壞了嗎?桃園10個自然戶外景點任你選

桃園地區有許多自然景觀與生態園區,希望給大家更多的參考資料,也讓假日休息的時間遠離3C,到戶外、大自然多呼吸一些新鮮的空氣,曬曬太陽,身心更 ... 於 8car.com.tw -

#3.香港五個大自然打卡推薦日本庭園/花花墜道/愛麗絲花園

疫情關係,近呢一兩年大家都避免去人多嘅地方,唔少人就改咗去行山,或者發掘香港未知嘅新景點同朋友、另一半打卡影相!今日小編要同大家分享香港5個 ... 於 saucemedia.net -

#4.2022台灣IG打卡景點推薦|全台散心去自然系打卡點特搜 ...

想來趟小旅行,如果覺得南部太熱,就來到中部吧~一樣給你陽光普照的好天氣,從台中平地玩到南投山上,都市內有文青必訪打卡點,山上有呼吸新鮮空氣的大自然景點,等你 ... 於 www.eztravel.com.tw -

#5.週末別再宅在家啦!盤點新北市5處踏青好去處,把大自然都收 ...

不只能夠放鬆心情、忘卻忙碌,還能欣賞大自然的美景,出門一次就能滿足兩個願望!這個週末趕快動起來,來新北市踏青囉! #五股水碓觀景公園 不知道去哪看 ... 於 www.ttshow.tw -

#6.【母親節好去處】遠離鬧市親親大自然推介8大親子農莊

【母親節好去處】遠離鬧市親親大自然推介8大親子農莊 · 1.嘉道理農場暨植物園 · 2.長洲西園農莊 · 3.蝶豆花園有機農莊 · 4.有機薈低碳農莊菠蘿園 · 5.Nature's ... 於 www.hk01.com -

#7.地球最美的自然風景 - Booking.com

無論你走到哪裡,都會被各種大自然景色震撼-瀑布、火山、冰川、山脈、熔岩平原或是美麗的海岸線。數百萬旅客前來冰島體驗眾多的壯觀景色,而其中有個地方常會被列在景點 ... 於 www.booking.com -

#8.探索自然景觀景點有哪些- 好去處推薦- 旅行遊記及指南

台中區域內包含台灣兩大山脈—雪山山脈、中央山脈,是許多山友喜愛旅遊的… 【台中爬山新手懶人包】8條台中登山步道推薦!秘境 TripBlog 駐站作家曼 ... 於 tw.trip.com -

#9.【台南景點】台南旅遊一日遊、半日遊路線行程推薦 - 熱血玩台南

... 植栽,接近大自然難免蚊蟲厚,因此出遊記得為孩子們噴上防蚊液哦~. 文章連結:【台南親子公園】台南十大特色親子公園,家長孩子免費放風的好去處~. 於 decing.tw -

#10.【台灣旅遊景點推薦】10大「忘憂景點」,讓你一瞬間煩惱 ...

【台北還有這些景點好玩】安排個周末小旅遊剛剛好 ... 【花蓮12大秘境景點】趁沒人知道趕快去! ... 大自然的鬼斧神工絕對讓旅客看得目不轉睛。 於 www.funtime.com.tw -

#11.2021年遠離繁囂之旅:10大香港、海外親近大自然目的地推介

Skyscanner為大家介紹10個在香港和海外的人煙稀少目的地,帶你重返大自然 ... 世紀便有人定居,充滿歷史痕跡,而且開發度低,是一個行山郊遊好地方。 於 www.skyscanner.com.hk -

#12.一生必去的台灣自然景點「馬祖藍眼淚」奪下冠軍

前十名中還包括第四名的阿里山、第五名的日月潭、第六名的合歡山、第七的墾丁、第八名的玉山登頂、第九名的蘭嶼,而大台北人熟悉的陽明山,也入榜排名第十 ... 於 travel.ettoday.net -

#13.日本六月旅遊推薦!雨季必去六大自然景點,京都、鎌倉、箱根

但六月遇上日本雨季,可先別皺眉,有些美景就是要搭上細雨才詩情畫意地叫人驚嘆呀!在這邊我們向大家介紹六個因為雨季而閃閃發光推薦自然旅遊景點喔! 神奈川鎌倉「明月院 ... 於 www.japaholic.com -

#14.石碇私房景點-二格山自然中心享受大自然的芬多精- 遇見天使

石碇私房景點-二格山自然中心享受下午茶。石碇下午茶,二格山自然中心就是這次要介紹的私房景點,其實他也不算是很秘境了。二格山自然時光的有餐點很 ... 於 angela51.com -

#15.台灣・總集|在彈丸之地尋覓世界級美景 - 時刻旅行

大自然 淬煉:柱狀玄武岩 ... 除了九份老街,台南府城的靜謐小巷也是雨天的好去處。 ... 交通路線: 宜蘭縣大同鄉太平山宜専一線約22.3km處. 於 tripmoment.com -

#16.一生不可錯過的世界50大美景 - 凱尼斯旅行社

加拉帕戈斯群島距厄瓜多爾大陸約一千公里,是世界最寶貴的國家公園之一。該群島特有的動植物群不僅為達爾文創立自然選擇、生物進化理論的提供了依據,而且因其特殊的地方性 ... 於 www.caneis.com.tw -

#17.大自然花園| 台灣旅遊景點行程

位於林口台地山腳下,興福國小旁,依山面海,佔地約40公頃,園區內視野廣闊、景致清新自然,是林口地區頗具規模的休閒好去處。一進門氣派雄偉的羅馬廣場門廳,是大 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#18.踏青好去處!雙北8個絕美山林祕境:歌神MV拍攝地、飛瀑仙水

踏青好去處!雙北8個絕美山林祕境:歌神 △來越嶺登山步道體會大自然的鬼斧神工。(圖片來源:跟著領隊SKY玩). 而銀河洞也是一個充滿歷史傳奇的地方 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#19.台南旅遊。走進大自然森林系網美小旅行|落羽松、日式建築

台南除了小吃、美食、古蹟,也有許多網美餐廳、特色景點,這次來台南旅遊,走進大自然,來場森林系網美小旅行。除了冬季限定必遊六甲落羽松秘境、新光 ... 於 ihappyday.tw -

#20.《台北景點懶人包》十大自然系打卡景點一起擁抱大海藍天 ...

《台北景點懶人包》十大自然系打卡景點一起擁抱大海藍天吸收芬多精!內含隱藏景點 · 1.《台北新店》銀河洞瀑布脫離世俗的百年人間仙境、相遇靈氣十足的 ... 於 duringmyjourney.com -

#21.梅花湖|宜蘭必推大自然景點,適合週休全家人來走走!

梅花湖|宜蘭必推大自然景點,適合週休全家人來走走! ... 宜蘭梅花湖,三面環山,湖形狀似一朵五瓣花,鄰近有中山茶園、中山瀑布、仁山植物園、台灣道教總 ... 於 eattnn.com -

#22.2023走春北部散策!11個戶外山海熱門景點推薦

... 只要走過很難忘記他的好;沒有顯快的步調,只有健行步道帶旅人們簡單走一點路,透過精選11個北部,大自然純淨味道,展開2023春節新旅遊體驗。 於 www.jsimplelife.com -

#23.週末就出發!全台森呼吸戶外景點出遊計畫 - 親子天下

森呼吸出發戶外景點和大自然一起旅行,精選八條親近山林、自然戶外景點攻略。 宜蘭戶外景點. 太平山國家森林遊樂區. 搭乘蹦蹦車悠遊在最美森林裡,森 ... 於 www.parenting.com.tw -

#24.大阪出發!2小時內可以抵達的自然景點10+1選 - MATCHA

在國際海港都市神戶市的「新神戶站」後方,隱藏著一個「日本三大著名瀑布」各位知道嗎?位於生田川中游的布引瀑布是雄瀑、雌瀑、夫婦瀑、鼓瀑這四個瀑布的 ... 於 matcha-jp.com -

#25.【精選】台灣之最!在10大自然地景裡體驗鬼斧神工的奧妙

野柳能夠獲得第一名的殊榮,是因為他有高度的地形多樣性,不只台灣人愛去,更是外國人來台指定必去的景點之一,最熱門的女王頭已經不再話下,各種奇形怪狀 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#26.十大中部森林秘境|打開夢幻仙境的大門準備來趟療癒之旅

中部森林秘境景點#1 大雪山國家森林遊樂區 ... 一年四季的大自然生態十分豐富,春夏秋冬各有不同的花季可欣賞,沿著溪邊步道,一邊步行,欣賞沿途的 ... 於 www.gomaji.com -

#27.精選高雄10款慢活派、運動咖景點推薦,家鄉的山林水色也很好

旗津|踩風大道 · 大寮|腳踏車步道 · 鳥松|澄清湖 · 鳥松|濕地公園 · 永安|永安濕地 · 鼓山|壽山國家自然公園 · 田寮|月世界地景公園 · 彌陀|漯底山自然 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#28.【森林系景點】遠離塵囂全台7大唯美森林系景點今天就來療癒 ...

當然,這次來趟森林之旅並不只是為了拍美照,最主要還是在大自然中吸取芬多精的悠哉感! 竹子湖.黑森林- elena_0921.jpg. 圖/Instagram@elena_0921. 於 travel.talk.tw -

#29.10個香港大自然美景

香港好去處、戶外活動、郊遊、拍拖好去處、香港18區好去處、親子好去處、攝影好去處等活動節目由Get Ready網站為您搜羅,當中包括最具特色的香港好去處、最新玩樂情報 ... 於 www.getreadyhk.com -

#30.桃園。三坑自然生態公園,親近大自然的好去處 - 雯雯的玩樂地圖

緊鄰石門水庫、大漢溪畔的三坑自然生態公園占地有3.8公頃之大是個非常親近大自然的好去處三坑自然生態公園在哪裡?三坑自然生態公園就在三坑老街的不遠 ... 於 wenblog.tw -

#31.新加坡18 個最棒的公園和自然空間- 新加坡景點 - Hotels.com

新加坡景點 · 武吉知馬自然生態保護區 · 新加坡蝴蝶公園與昆蟲王國 · 中央集水區自然保護區 · 裕華園與星和園 · 東海岸公園 · 福康寧公園 · 濱海灣花園. 於 tw.hotels.com -

#32.【台北一日遊】台北近郊TOP 8 人氣必訪自然景點! - 部落格

【台北一日遊】台北近郊TOP 8 人氣必訪自然景點! · 1. 烏來老街,不只有溫泉 · 2. 三峽老街,不只有老街 · 3. 石碇老街、千島湖 · 4. 北投圖書館,不只是溫泉. 於 www.hotelscombined.com.tw -

#33.台灣8大必去的壯麗自然景點|山景、日出、雲海盡收眼底!

探索自然秘境|台灣8大必去的壯麗自然景點|山景、日出、雲海盡收眼底! · 福壽山 · 雪霸觀霧 · 司馬庫斯 · 太平雲梯 · 武界 · 阿里山 · 武陵農場. 於 travel.line.me -

#34.【香港5大自然公園】 親子好去處|香港玩樂|開團 - Opentour

【香港5大自然公園】 親子好去處|香港玩樂|開團 · 1) 海下灣海岸公園. 良好的水質、多樣化的海洋生物,令海下灣海岸公園,成為香港其中一個最美麗的海灣 ... 於 opentour.com.hk -

#35.推薦全台200處旅遊好去處及美食情報!~景點美食懶人包

微笑的眼要推薦全台200處的旅遊好去處及美食情報,大部份的景點都適合親子 ... 【台南景點】七股遊客中心免門票|六號小島美麗水上小屋|自然生態館互動 ... 於 smile-eye.net -

#36.歐洲這17個被低估的自然景觀可能你還沒去過

博恩霍爾姆島北端的中世紀古堡遺址Hammershus,是欣賞日出日落的好地方。 ... 在約克郡谷地國家公園(Yorkshire Dales National Park)裡,大自然賦予了布里姆漢姆岩石 ... 於 www.eugps.eu -

#37.全台九個戶外療癒放鬆景點推薦!親近大自然感受台灣的美

溪頭自然教育園區位於南投縣鹿谷鄉,園區裡頭一年四季萬種風情,在園區裡柏樹、紅檜等植物,是一個很棒的森林浴場,在園區裡還有漫步在雲端的空中走廊還有超美的大學池步道 ... 於 www.traveltaiwango.tw -

#38.台灣18個IG必打卡熱門景點(大自然篇),放假、約會好去處!

這篇文章主要介紹大自然形成或大自然影響下誕生的景點((有大自然篇就會有“人造篇”><. 整理了幾個不能錯過的美麗地方,也很適合給要來台灣旅行的外國人. 於 ir47363.pixnet.net -

#39.造訪靜岡縣享受大自然的療癒!靜岡大自然景點5選!

本篇介紹靜岡縣內擁有絕美風景的5處大自然景點。 1. 富士山. 首先是日本最高的山峰富士山。 富士山位於靜岡縣和山梨縣之間 ... 於 www.gltjp.com -

#40.8個市郊親近大自然的好去處 - Discovery

8個市郊親近大自然的好去處. 當你對石屎森林和車水馬龍的交通感到厭倦時,這些城市為你提供寧靜的郊區,讓你遠離塵囂,而且地點近便,只需短短的車程 ... 於 discovery.cathaypacific.com -

#41.【小琉球景點】花瓶岩地標王 大自然的鬼斧神工 - 小V旅行

【小琉球景點】花瓶岩地標王│ 大自然的鬼斧神工 ... 好幾年前,在某個介紹台灣的影片裡,有幾秒閃出在藍天下有一顆頭大身小的怪石座立在海中央的影像,然後螢幕的右下方便寫 ... 於 www.travelwithv.net -

#42.台南旅遊︱13個綠油油護眼、踏青景點:一起大口森呼吸

台南旅遊︱13個綠油油護眼、踏青景點:一起大口森呼吸、親近大自然(2022-06更新) · 來台南旅遊! · 相信會發現更不一樣的台南! · 台南市柳營區果毅里南湖25 ... 於 vickylife.com -

#43.台東景點推薦》夏日最美風景原來就在台東!5大自然系美景 ...

美麗的海岸線、壯闊的綠色山巒,隨意就能將大自然之美盡收眼底。無論是穿梭於樹林間盡情享受森林浴,又或漫步於市區中的小秘境,這五個如山水畫般的景點讓人拍到不想 ... 於 www.storm.mg -

#44.超好玩80個北部親子景點|親子農場、親子餐廳推薦懶人包|台北

小朋友看動物看不膩,動物園真的是台北親子景點好去處 ... 觀光工廠卡司蒂菈樂園是超好玩的桃園景點,整個樂園有好多好玩的設施,戶外大自然生態區玩 ... 於 tisshuang.tw -

#45.台北、新北、基隆景點|超過50條一日遊路線(持續更新)

當我站在瀑布前方,望著那些巨石,不自覺嘴巴張好大,真是壯觀啊! ... 2022春節9天假期,通通籠罩在陰雨天中,想親近大自然又不想淋雨,追花小隊長 ... 於 margaret.tw -

#46.【台南景點】台南11處私房景點,天空步道、夢之湖全納入旅遊 ...

這麼特殊的景點是隸屬於西拉雅國家風景區,來到台南可以到這裡來踏踏青,享受一下大自然的鬼斧神工! □秘境地址:台南縣白河鎮仙草里仙草1-1號. 於 www.cosmopolitan.com -

#47.南台灣5大自然系祕境推薦!遠離人群小旅行 - Yahoo奇摩

崎峰濕地也是賞鳥好去處,欣賞不常見的珍稀候鳥。 (photo by 大鵬灣風管處,圖片來源). 崎峰濕地是大鵬灣的一處獨特的存在 ... 於 tw.yahoo.com -

#48.精選台北5大自然系步道,讓你脫離水泥叢林擁抱大自然!

登山或走步道其中有趣的地方就在於沿途的風光景色或步道本身的歷史特色往往都能引起一些共鳴,以下要介紹的龍船岩便是因視覺落差進而爆紅的打卡景點,這處 ... 於 blog.owlting.com -

#49.新竹森林步道特輯, 11條大自然步道讓綠淨化你的心靈, 瀑布雲海 ...

新竹森林步道大自然景點 ... 豐富的自然景觀,每到周末就想要往山上跑,呼吸芬多精、淨化身心,尤其夏天來臨了,山區是最佳的避暑勝地兼防疫好去處! 於 www.dribs-drabs.com -

#50.嘉義自然景點推薦,阿里山、太平雲梯等13個避暑勝地等你來玩

徜徉在林海間,吸收芬多精之餘感受著大自然帶給你的寧靜是多麼的愜意!台灣的南部擁有許多原始的美麗,這次要來介紹的是嘉義13個自然系美景,快跟著ReadyGo投入自然的懷抱 ... 於 www.shopback.com.tw -

#51.臺北5個踏青好去處,舒展你渴望大自然的心 - Agoda

沐浴在陽明山國家公園、到淡水河畔欣賞河岸風光,許多接近大自然的踏青好去處隱身在臺北各處,等著旅人親自探索。 於 www.agoda.com -

#52.【一秒到香港特輯】奔向大自然!7大香港野餐好去處推薦

香港有很多很棒的公園、海灘及綠野秘境,適合全家一起出遊去野餐,走進大自然,放鬆身心。此篇嚴選4個香港各地適合全家大小同遊的野餐景點,輕鬆帶著 ... 於 eztravelnews.blog -

#53.【走進大自然】自然美景台灣驕傲!此生必訪10 大夢幻湖泊

濛濛湖是近期爆紅的IG熱門打卡景點,不過這樣的秘境可不是最近才有的,它在1960就是知名的戀愛勝地了。它在煙雨濛濛時會自然的營造出一種朦朧美感,而朦朧 ... 於 imreadygo.com -

#54.宮崎駿系美景!精選「台北5條」大自然森林步道- 旅遊 - 聯合報

糶米古道全由石階打造而成,全程大約500個石階,還有一處復古的隧道口,常常成為許多遊客歇息拍照的熱門景點之一,而甫於7月才啟用的「糶米公園」,更可讓 ... 於 udn.com -

#55.【全台避暑景點】10大自然系避暑好去處!走進山林天然冷泉泡 ...

今年的夏天悄悄來臨,暑假也已經開始,相信很多人已經按耐不住想找到避暑景點的期待!今天趣編就帶大家來看看這十大全台避暑景點推薦, ... 於 www.treatrip.com -

#56.富源觀景台 - 台東觀光旅遊網

私房景點 · 攝影好去處 · IG打卡聖地 · 大自然洗禮 · 祕境看星星. 沿著臺東縱谷的197號公路走,大約在56公里處,可以看見富源觀景台,這裡是一處新興的景點,很適合 ... 於 tour.taitung.gov.tw -

#57.精選九大自然系景點!走進森林避暑去、享受芬多精殺菌趣!

因為疫情關係大家是不是都不敢到人多的地方?相信都悶壞了吧!不如考慮投向大自然的懷抱,除了可以放鬆身心還可以增加免疫力,更是對抗酷熱天氣的好 ... 於 taiwan.sharelife.tw -

#58.人生必去旅行清單!11個必到絕美世界自然遺產 - GOtrip.hk

世界自然遺產超過200多個,成功列入世界遺產的景點,有其不可取代而重要 ... 數百萬年前的火山爆發,被急速冷卻形成玄武岩的地形,這大自然造物的奇跡 ... 於 www.gotrip.hk -

#59.【2023高雄景點推薦】精選25個高雄經典必訪 - KKday

高雄好玩景點 · 月世界地質公園 · 龍頭山老鷹谷 · 柴山海岸大自然海蝕洞 · 柴山小漁港 · 旗津 · 西子灣. 於 www.kkday.com -

#60.台中人都愛的私房景點推薦!筏子溪新地標、大坑步道 - ELLE

筏子溪新地標、大坑步道、九天黑森林⋯該安排一趟小旅行了 ... 的群巒與台中市區的超美合影,旁邊還有溪谷和小瀑布,完全就是親近大自然的絕佳機會。 於 www.elle.com -

#61.大自然型 - GLIDE

【大澳景點】大家對於大澳景點的印象相信不外乎是漁村、棚屋、虎山、文物酒店和打卡cafe等等。 至於大澳美食就會想起沙翁、大粒魚蛋和海產等等。 於 glide.hk -

#62.『台灣旅遊』放假就出發~十個自然系打卡景點

跟我一樣愛好自然的人,一定會愛這篇,小兔精選了十個到訪過並主打自然的景點,有瀑布、沙丘、海岸步道、森林步道、湖泊、還有進入地底洞穴跟到濕地 ... 於 bunnyann.com -

#63.台東旅遊景點》台東森林公園~悠閒騎單車、走入大自然的好 ...

如果你愛綠色的旅行式你愛單車你愛大自然那麼你該來這裡的!『 台東森林公園』 由於旅行日期久遠,故景點現場應會有些許改變特別於此說明, ... 於 viatravel.tw -

#64.【香港必去】香港七個最特別的自然風景|橋咀島、西貢東壩

這裡,你會驚嘆於大自然的鬼斧神工,感覺到人類是多麼渺小的存在。 ... 被錦田河和山貝河包圍,擁有一大片水田吸引不少鳥兒停留,是觀鳥的好地方。 於 www.hklazytravel.net -

#65.盤點8個台灣「絕美山林景點」路線!全球最美小路、森林秘境 ...

春夏來到這裡能夠避暑觀星、秋冬楓紅瑞雪,此外豐富的野生動物、鳥類,也吸引許多愛好大自然的遊客與攝影玩家,駐足林間只為捕捉難得的藍腹鷴、帝雉的身影 ... 於 www.vogue.com.tw -

#66.擁抱10大森林系戶外大自然景點!親子踏青散步好去處

本文由好好玩授權提供,原文出處在此想要擁抱好山好水宜蘭景點嗎?搭台鐵、客運或自駕離台北不到一小時車程,就可以有煥然一新的大自然田園風光, ... 於 www.walkerland.com.tw -

#67.大自然- 尋找香港好去處 - 港生活

大自然. 元朗好去處|親子露營嘉年華一泊二食免裝備!大型滑梯遊戲 ... 文: 李紫彤 5分鐘前. 海洋公園丨全新8小時親親大自然&動物之旅!浮 ... 於 hk.ulifestyle.com.hk -

#68.自然生態 - 臺中觀光旅遊網

植物種類繁多,無法細數,分暖、溫、寒三種森林帶,各有獨特的生態林相,早年為臺灣中部地區重要的林場。 景點介紹. 大坑風景區. 最佳賞螢月份:四月、五月、七月、八 ... 於 travel.taichung.gov.tw -

#69.2023北部景點【基隆.台北.桃園.新竹】一.二日遊私房行程.IG ...

【金山美食景點一日遊】好玩.IG必去. 金山也太好玩了吧! ... 基隆必玩雨天備案,除了超多小朋友親子互動體驗設施,包含大自然、船舶、天文科學等等, ... 於 taiwantour.info -

#70.懶人最愛的自然系旅遊地圖!「懶人踏青景點」推薦-東部篇

別緊張,這裡羅列了宜蘭至台東的東部10大「懶人自然系踏青景點」,跟著這份旅遊指南走,輕鬆出門遊玩、飽覽山海美景! 輕旅行圖片-1 更多懶人踏青景點: ... 於 travel.yam.com -

#71.【新竹景點推薦】2023新竹一日遊這樣玩!最夯新竹旅遊好玩 ...

新竹不大景點卻超多元,親子景點有六福村、新竹動物園、青青草原;喜好大自然有司馬庫斯、青蛙石天空步道; 情侶IG打卡南寮漁港、薰衣草森林、山上 ... 於 bobby.tw -

#72.2023宜蘭戶外景點推薦,擁抱10大森林系戶外大自然景點 ...

2023宜蘭戶外景點推薦,擁抱10大森林系戶外大自然景點!親子踏青散步好去處 · 宜蘭戶外景點|1福山植物園 · 宜蘭戶外景點|2盛閤號倆仙沐田莊園 · 宜蘭戶外景點|3新寮瀑布. 於 www.welcometw.com -

#73.Top 10 台中最佳公園及自然景點 - Tripadvisor

最熱門戶外活動(7) · 3. 新社薰衣草森林 · 4. 大雪山國家森林遊樂區 · 5. 台中公園 · 6. 鰲峰山運動公園 · 7. 台中都會公園 · 8. 雪山 · 9. 大坑10號步道 · 10. 望高寮夜景公園. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#74.親近大自然的最佳去處#擎天崗草原又稱#太陽谷- 台北

親近大自然的最佳去處#擎天崗草原又稱#太陽谷,地勢平坦、綠草如茵,連綿廣闊的草原上還能看到牛隻漫步,規劃完善的環形步道,非常適合全家大小一起來 ... 於 www.travel.taipei -

#75.【台灣旅遊】十大忘憂系森林,你集滿了幾個了呢?

走進林美石磐步道,穿梭在山林溪谷中,遠離塵囂、吸取芬多精,細細聆聽小瀑布涓涓細流及蟲鳥鳴叫聲,溪流潺流作響,大自然演唱會開唱了!是個心曠神怡、倘佯大自然的好地方 ... 於 blog.settour.com.tw -

#76.【台南懶人包】2019台南「自然系」美景大補帖 - JUKSY

之前和大家介紹過台南熱門景點四天三夜,相信大家對台南打卡景點已經很熟悉了,但其實台南還有許多可以玩呢!那麼這次一起跟著ReadyGo 稍微走遠一點, ... 於 www.juksy.com -

#77.置身大自然品味生態之旅!全台超過15個生態公園

台北市士林區最新完工的賞夕照、觀生態景點!雙溪濕地公園於2022年底完工亮相,民眾可以走進唯美水中步道,在生態池中心近距離觀察動植物,或漫步 ... 於 egoldenyears.com -

#78.2023 走春好去處| 台灣南部大自然景點推薦,出門踏青散散心

2023 走春好去處| 台灣南部大自然景點推薦,出門踏青散散心 · 雲林口湖‧椬梧滯洪池 · 雲林古坑‧峭壁雄風 · 嘉義梅山‧太平雲梯 · 嘉義大埔‧青雲瀑布 · 台南四草‧ ... 於 blog.aifian.com -

#79.享受山林擁抱,4個私藏景點這週末直奔大自然景點深呼吸!

想要規劃一場到大自然深呼吸的小旅行,又不知道該去哪嗎?小編這邊統整4個私藏景點,讓你可以自在享受片刻,拋開工作煩惱!一起來森呼吸吧~~~ ... 於 havfit.com -

#80.東京周邊10大自由行一日遊必訪觀光景點!帶你暢遊日本的歷史 ...

擁有絢爛華麗世界遺產的日光、宛如走進江戶時代的川越老街、充滿和式氛圍的古樸鎌倉,以及自然與溫泉一併共享的箱根,都是經常出現在大家行程內的知名 ... 於 livejapan.com -

#81.台灣步道》30條必訪台灣登山步道,尋訪大自然戶外絕美風景

草嶺古道沿途除了有許多景點外,生態也十分活躍,在夏季時期野薑花花香漫山飄香、秋季期滿山五節芒花盛開白色花草隨風搖曳,是東北角海岸國家步道最受歡迎 ... 於 www.klook.com -

#82.全台旅行景點提案: 在台灣就很好玩! 一次網羅100個吃喝玩樂好 ...

一次網羅100個吃喝玩樂好去處:自然絕景╳復古新創╳特色美食台灣在地旅遊, ... 大主題景點╳2個特別專欄如果你想要去郊外走走,放鬆心情看看風景、親近大自然→歡迎 ... 於 www.eslite.com -

#83.歐洲最特別的自然景觀大自然的神來之筆

Pamukkale是位於土耳其代尼茲利市北部的一個自然景點,在土耳其語中意為"棉花城堡",它由各種凝灰岩泉組成,形成梯田狀的白色盆地。瀑布鈣化形成了好似 ... 於 www.soundofhope.org -

#84.「香港四大自然奇景」之一,輕鬆環島郊遊,但請在17:15離開 ...

這次分享一個海岸郊遊景點:東平洲。 東平洲是香港最東北部的一個島嶼,是船灣郊野公園其中一部分,屬於海岸保護區。有豐富多 ... 於 blog.unutravel.com -

#85.香港十大自然勝景.15年前市民最愛咩郊野景點? | Fitz 運動平台

2006年,郊野公園之友會、國際獅子總會聯同漁農自然護理署,齊齊搞咗個「香港十大勝景選舉」,選出10個市民心目中最鍾意嘅郊野好去處。10個大自然 ... 於 fitz.hk -

#86.大自然生態園區 - Facebook

See more about 大自然生態園區. 大自然生態園區 is at 鄒族文化部落. ... 人山人海,值得1去的拍照景点 ... 賞櫻的好去處)現在正時花放。 Siew Kuan Choong. 於 www.facebook.com -

#87.【台東自由行】5個台東大自然景點推薦!大自然給愛好者沒去 ...

這次小編就整合了5 個大自然愛好者沒去會後悔死的台東景點!如果你也是喜歡大自然的冒險家,今天就一起跟著我們去台東自由行吧! 更多大阪酒店推介. 於 bravel.yas.com.hk -

#88.台中大自然景點

· 【 台中懶人包】網友敲碗最想知道的10大精選自然系景點秘境by LemonChi Updated自然秘境系泰安小學-落羽松九天黑森林龍貓隧道中東海棗田雪山花園農場 ... 於 ahemeto.doravazquezdominguez.es -

#89.台灣8大必去的壯麗自然景點|山景、日出、雲海盡收眼底!

探索自然秘境~|台灣8大必去的壯麗自然景點|山景、日出、雲海盡收眼底! ... 你/妳多久沒有好好看看台灣豐富的美景了呢? 於 blog.travel4u.com.tw -

#90.台灣好去處2023!台北、台中、台南、台東12大旅遊必去景點 ...

台灣好去處2023|台灣陸委會宣布2月20日重新開放予港澳居民自由行,各位唔需要再組團,可以直接去台灣盡情 ... 要親近大自然的話必到陽明山國家公園! 於 www.weekendhk.com -

#91.避開人潮!東京都內可一日來回的自然景點6選

安排東京自由行時,除了必排的逛街購物行程之外,若想避開人群,推薦可以安排一趟當日來回的親近大自然之旅!這篇將介紹6處交通便利,從東京都內可以 ... 於 zh-tw.skyticket.com -

#92.分類: 大自然景點- 情侶約會 - 滿分的旅遊札記

沁涼一下!精選瀑布景點懶人包~ 夏天到了,最適合到大自然景點踩水降溫啦全台各縣市都有絕美溪谷美景,來場森林S… Continue Reading ... 於 fullfenblog.tw -

#93.被疫情悶壞了嗎?桃園10個自然戶外景點任你選 - 橘子貓TTtrips

溪口吊橋是全台灣最長的懸索橋,擁有無邊際美景之外也是老少咸宜的「唉唉叫景點」,因為抵達到吊橋前有一大段樓梯步道要走,簡單來講,可以說:漂亮到唉唉叫、爬階梯爬到唉 ... 於 tttrips.com -

#94.北台灣15條療癒系絕美步道推薦,面山看海城市景色(新北、台北

台北虎山溪步道(虎山環狀步道),逃離城市喧囂好去處 ... 滿園蝴蝶飛舞,秋冬時分,楓情萬種,園區內的設施與自然結合,減少人為的破壞,主步道可以觀 ... 於 bobowin.blog -

#95.【屏東】滿滿療癒系都在這!來去屏東6大「自然系」景點

在不遠處有座隱藏在山林裡的夢幻秘境「神山瀑布」,在平坦好走的步道上,享受兩旁的樹林圍繞,眼前盡是蒼翠山谷與溪流形成的天然美景,令人心曠神怡。 ▽ ... 於 www.lookit.tw -

#96.日本大自然景點推介- 日本國家旅遊局- 日本總有再去的理由

茨城縣的筑波山經常被拿來與富士山相提並論,更有「西富士,東筑波」之稱。每年2月中旬至3月中旬會舉行梅花祭,屆時或白或粉紅的梅花都在梅林中爭妍鬥麗,一片花海令人感到 ... 於 welcome2japan.hk