太平市民大道地圖的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦石黑一雄寫的 無可撫慰(石黑一雄唯一未曾在台問世作品) 和余震宇的 上半山 下中環:一個城區的蛻變都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自新雨 和中華所出版 。

中原大學 設計學博士學位學程 黃承令所指導 何黛雯的 文化資產空間敘事之研究 (2021),提出太平市民大道地圖關鍵因素是什麼,來自於文化資產、空間敘事學、歷史場所、場所精神、空間意識、文化地理學、文化地理學。

而第二篇論文國立中央大學 歷史研究所 蔣竹山所指導 許惠敏的 饑餓、疾病與生存:從《蓮娜·穆希娜日記》看列寧格勒圍城 (2020),提出因為有 列寧格勒圍城戰、《蓮娜・穆希娜日記》、食物配給、饑餓、疾病、生存的重點而找出了 太平市民大道地圖的解答。

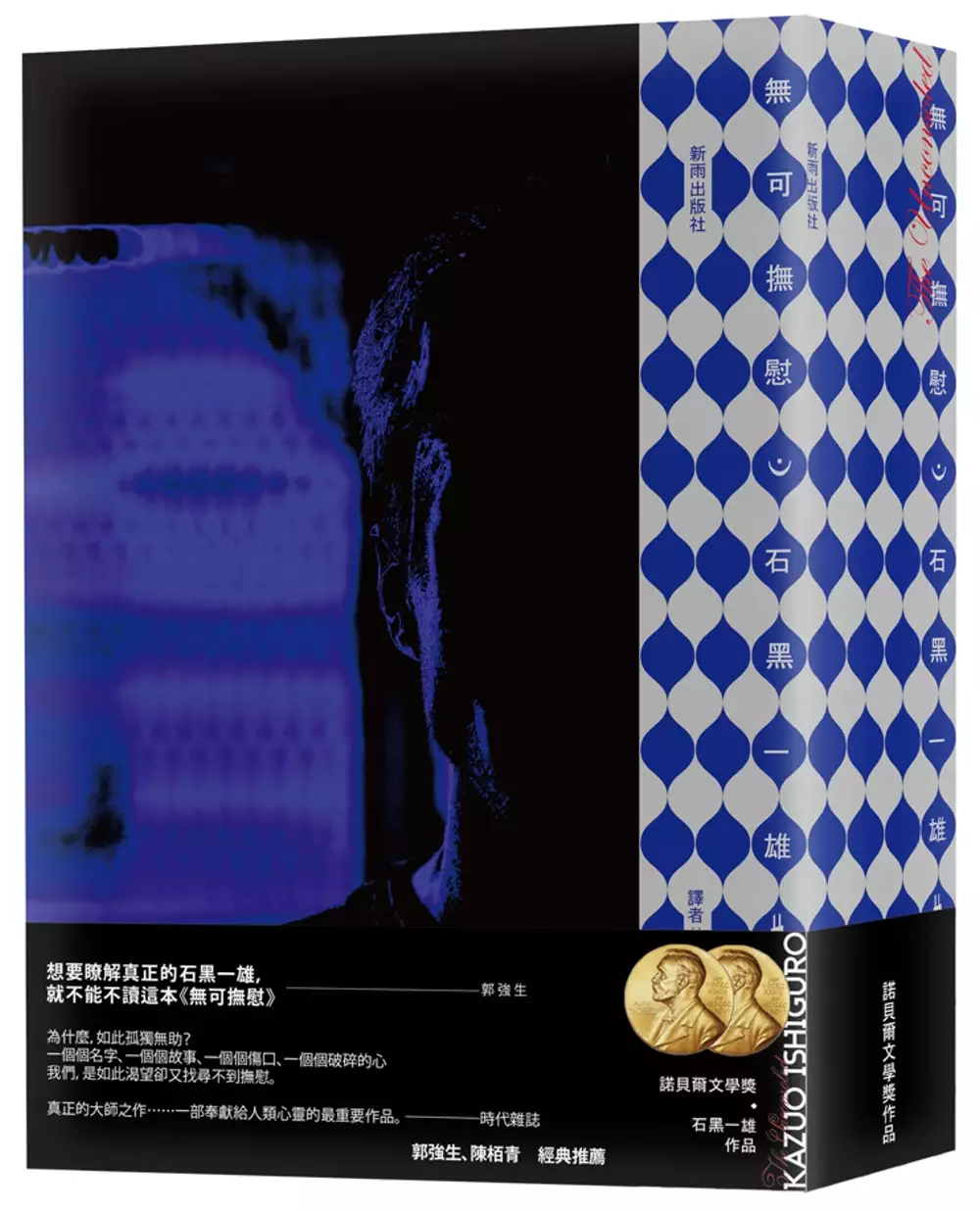

無可撫慰(石黑一雄唯一未曾在台問世作品)

為了解決太平市民大道地圖 的問題,作者石黑一雄 這樣論述:

石黑一雄唯一未曾在台問世作品 為什麼,如此孤獨無助? 一個個名字、一個個故事、一個個傷口、一個個破碎的心 我們,是如此渴望卻又找尋不到撫慰。 萊德,一位舉世聞名的鋼琴家,為了一場他甚至不記得有答應過的演奏會,抵達了一座他從不認識的中歐小鎮。然而,之後當他穿越過一道道由驚悚與荒謬交織而成的場景――彷若一片總是不斷奇妙延伸、夢境般的幻象――,他開始確定地理解到,自己正在面對一齣生命中最嚴酷的演出…… 石黑一雄用非比尋常的方式,探索一個生命已經膨脹超出自己控制的人;當這部作品公開之後,它面對的是驚愕、毀謗――還有最高的讚譽。 郭強生、陳栢青 經典推薦 國際媒

體好評 想要瞭解真正的石黑一雄,就不能不讀這本《無可撫慰》──郭強生 在這些充滿巨大情感力度的小說中,他揭露了隱藏在我們自以為是的安身立命之道背後,那個無底深淵。――諾貝爾文學獎評委會 真正的大師之作……一部奉獻給人類心靈的最重要作品。──時代雜誌 石黑一雄是充滿原創性且非凡的天才……《無可撫慰》則是他曾經創作過,最具原創性且最非凡的作品。――紐約時報 一部在記憶中最奇異迷離的書。――泰晤士報文學增刊 我從沒讀過任何一本像這樣的書。我想它毫無疑問是本大師之作。――約翰‧凱利,書評家 透過不斷轉換的趣味與驚奇,嚴肅與憂傷,《無可撫慰》走出了一條穿越魔幻領

域的康莊大道。――時尚雜誌 非比尋常、令人震撼……它精準地鎔鑄了意識與潛意識,使得這部小說充滿了新鮮感。――華爾街日報 錯綜複雜、充滿野心……石黑以他獨具一格的優雅,與非傳統的辛辣,寫下這樣一部作品。――洛杉磯時報 令人極度感興趣且充滿原創性的作品……石黑描繪出了一個專屬於他自己、充滿美學的領域……明顯較以往更加迷幻、狂野與有趣。――紐約客

文化資產空間敘事之研究

為了解決太平市民大道地圖 的問題,作者何黛雯 這樣論述:

本文探討台灣文化資產保存的價值如何被人們所理解,如何透過空間敘事的方法,作為意義的創造,進而成為理解文化資產的取徑。文化資產作為敘事的文本(text)或事件(event)的見證,事件往往發生於特定空間與時間之中,為歷史敘事中以空間作為敘事主體的方法取向,作為解釋或理解事件的特殊方式。歷史場所的整體性討論亦關乎保存價值特徵的詮釋與呈現,以及場所精神(Genius Loci)的意義述說。文化資產空間的敘事,以敘事視為詮釋的方法,作為一種行動或再現,意義透過主體意識的視域開展得以體會,而當主體意識進行敘事的表述,也如同濾鏡般的再現或詮釋所謂真實的探究。本文考察臺灣文化資產保存修復實務上,對於文化資

產所在的歷史場所的整體性與真實性保存觀念的時勢問題。在城市現代化過程的徵候,重新觀看文化資產空間作為社會產物以及使用價值,建構文化資產空間敘事的方法,透過以空間作為敘事主體的歷史書寫詮釋,以助於文化資產的理解與保存。而在文化資產敘事空間的設計與詮釋呈現,將論及如何透過空間的再現來創造意義,空間的敘事與空間的設計生產作為地方創造的方法。研究方法主要以文獻史料收集、實地田野觀察、測繪與深度口述歷史訪談以建構空間敘事文本內容,包括:實存空間敘事文本、歷史空間敘事文本、行動空間敘事文本,以及經驗空間敘事文本的建構,透過言談分析與敘事研究的方法進行空間敘事的工作,敘事也視為文化社會行動,主體經驗生產與自

我教習的過程。本研究建構文化資產空間敘事的方法學,包括:文化資產空間的敘事特徵與意義創造;文化資產敘事空間的設計與詮釋呈現;文化資產詮釋行動與地方創造,透過文獻理論評析到實務經驗的案例樣本研究,探討論述與實踐之間的困境與契機。研究結論:首先透過空間敘事研究多樣文本內容的研究,作為理解文化資產生命的取徑,強調歷史場所「存在」的重要,透過人地共生的關懷,文化資產保存的行動、參與、詮釋與實踐的過程,共譜文化資產空間的生命敘事。第二,強調在地參與的詮釋行動,開展以人為本的永續實踐,進而由物質性保存轉向文化社會理解,參與在地行動的強調,有助於文化價值與當代重新連結,以共創未來,以場域脈絡性的保存思維,落

實文化保存於民眾生活之中,亦為文化資產從再利用到再生活化的期待。第三,藉由空間敘事的詮釋行動,作為主體經驗生產與社會自我教習場域,經由社會力的啟動到再社會化的體現,透過文化資產價值特徵的指認與共同經驗的再生產,以再塑地方感,亦即經由再社會化過程,導引出文化資產對於城市公民的意義,並建構文化資產空間敘事作為中介文化空間治理分析模型與文化資產敘事空間設計的詮釋內容與方法架構。

上半山 下中環:一個城區的蛻變

為了解決太平市民大道地圖 的問題,作者余震宇 這樣論述:

中環,幾乎每三十年便有一新景象,我們豈能只被動地守着它在蛻變下遺留的滄桑? 本書先以十九世紀末的中環如何成為維城核心作背景,再從「上半山」、「下中環」、「去填海」三個截然不同的發展模式作深入探討,藉着昔日珍貴的老照片、舊報章、地圖及文獻,回顧中區在海濱規劃、經濟命脈、街道、文娛康樂及交通變化等等各方面的百年變遷,揭示為何一個歐陸城區會由古典之都,蛻變成今時今日的石屎森林? 借古鑒今,其實經歷二次大戰、六七暴動到九七回歸等多個重要歷史時刻,無數具有歷史價值的建築都因着政治、經濟、商貿急速發展而被逐一拆卸。回歸後,我們對本土保育的態度,亦由事不關己變為積極關注,

在位者應該如何正視海濱規劃及保育政策?作者在書中末章寫下對舊城中環的保育願景,盼望為歷史留下回聲。

饑餓、疾病與生存:從《蓮娜·穆希娜日記》看列寧格勒圍城

為了解決太平市民大道地圖 的問題,作者許惠敏 這樣論述:

摘要 1941 年 6 月 22 日德軍攻破蘇聯西部軍事防線,同年 9 月 8 日包圍了位於俄羅斯西北部通往波羅的海重要城市列寧格勒,從此開啟長達872 天的封鎖。德軍的圍城行動,幾乎阻斷了列寧格勒與外界的聯繫,只剩下拉多加湖的物資運輸路線。由於戰前城內糧食儲備不足,加上德軍轟炸使得糧倉起火,大批物資被燒毀,導致列寧格勒在圍城的第一個冬季即爆發嚴重的饑荒。 因此,本文主要以蓮娜・穆希娜(Elena Mukhina,1924-1991)日記為例,試圖說明列寧格勒圍城時期饑荒之下普通市民的日常生活。文章透過蓮娜的視角及其他史料,探析圍城前後蓮娜生活發生什麼變化?蓮娜以及家人處於食物配給制最底

層,饑荒給日常生活帶來什麼影響?政府採取什麼補救措施?二戰期間世界各國實行配給制,為何唯獨列寧格勒發生死亡人數最為慘重的饑荒?長期的饑荒給人體帶來什麼疾病與心靈創傷?無法逃離列寧格勒、且位於配給制底層的市井小民依靠什麼力量生存下來?本文嘗試從饑荒、疾病與生存條件三個角度,分析蓮娜的戰爭經驗與蘇聯政府塑造的英雄、勇敢、愛國主義的圍城記憶有何不同之處。