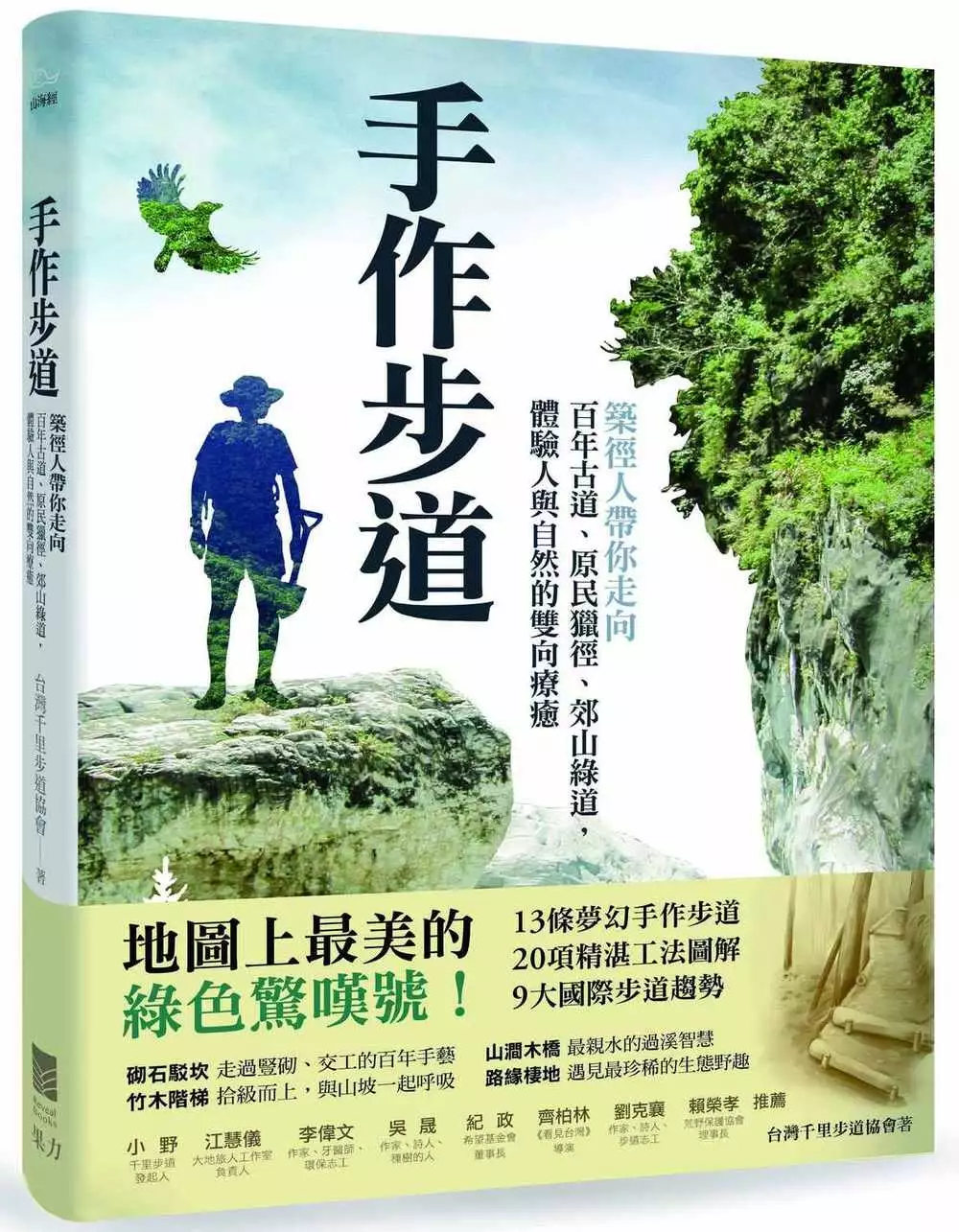

太魯閣族特徵的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦台灣千里步道協會寫的 【夢幻步道,就是要走2】手作步道:築徑人帶你走向百年古道、原民獵徑、郊山綠道,體驗人與自然的雙向療癒 和李壬癸的 珍惜台灣南島語言都 可以從中找到所需的評價。

另外網站原住民族藝術(國情簡介-文化) - 行政院也說明:另外,以紅花、黃花、白花相間串成的頭戴花環更是卑南族特徵的識別。 ... 太魯閣族的紡織技藝精巧細膩,擁有豐富的色彩與多樣的圖騰線條。菱形是太魯閣族具代表性的 ...

這兩本書分別來自果力文化 和前衛所出版 。

國立臺南大學 教育學系課程與教學碩博士班 呂明蓁所指導 徐念慈的 原漢雙族裔都市原住民後代族群認同歷程之建制民族誌 (2021),提出太魯閣族特徵關鍵因素是什麼,來自於原漢雙族裔、都市原住民後代、族群認同、統治關係、權力地圖。

而第二篇論文國立雲林科技大學 數位媒體設計系 楊晰勛、黃國豪所指導 陳彥廷的 探討國小學童在實境與數位遊戲式學習之比較:以多元文化教育為例 (2020),提出因為有 實境遊戲、數位遊戲式學習、多元文化教育、行為序列分析的重點而找出了 太魯閣族特徵的解答。

最後網站太魯閣族特徵的評價費用和推薦, 網紅們這樣回答則補充:國中高中補習班課程和學習資源都可以在這裡找到喔! 教育學習補習資源網 太魯閣族特徵.

【夢幻步道,就是要走2】手作步道:築徑人帶你走向百年古道、原民獵徑、郊山綠道,體驗人與自然的雙向療癒

為了解決太魯閣族特徵 的問題,作者台灣千里步道協會 這樣論述:

★展讀台灣最經典的手作步道! 台灣山林祕徑之間 一群人默默揮汗築徑、尺寸向前! 他們是「手作步道」的築徑人 以跨越時空尺度的工匠精神 修築、守護林間蜿蜒的山徑與古道。 ★遇見,地圖上最美的綠色驚嘆號! 本書邀你細細領略: 古道上的先民生活史、最珍稀的原始棲地生態 手工築路的百年工藝、就地取材的工法智慧 與敬重山林萬物的生命觀。 並首度引介國際步道運動的最新趨勢 體驗人與自然的雙向療癒! ●手作步道:築徑人向自然學習 手作步道,是近年國際間極受矚目的綠色運動。源於美國國家步道阿帕拉契山徑步道志工的經驗,對於自然山徑與步道的維護,主張: ——以手工的方式維護步道 ——因

地制宜、就地取材、與周遭自然景觀融入 ——減少對自然山徑、環境生態的干擾 在修築步道或修復古道的過程中,「築徑人」學習傾聽森林、水流、地質的聲音,尋找每一條步道獨特的自然條件、人文歷史、工法智慧及社會脈絡,找出與生態和諧共存的路線與工法。 ●感受時代的波瀾壯闊:在手作與徒步中創造歷史 長期守護山林的台灣千里步道協會,提倡「天然步道零損失,水泥步道零成長」,十年來努力推動「手作步道」的實作與工作假期——由於台灣的步道密集且發達,面對步道工程化、水泥化、棲地劣化等危機,強調以「手作」「就地取材」維護步道,儘量避免大型機具、外來材料對山林造成過多擾動;以「手」為限制,也能避免單

一、快速與粗糙的步道工程對大自然帶來無法回復的傷害;而且鼓勵公民參與,人人皆可擔任志工學習實作! 手作步道的最大好處是: • 步道維持自然土石與落葉鋪地,卻沒有積水泥濘、也無鋪面溼滑; • 走起階梯來,膝蓋和腳踝感覺輕鬆彈性、舉步順暢; • 周遭自然生態與步道融合一體,步道邊上也能成爲珍稀動植物的棲地; • 颱風過後或許有倒木橫陳,志工善用取材,將之化做彌補流失路基的護坡路緣。 透過「手作之道」,我們也得以親近自然、徒步走上歷史——細細領略古道上行走的先民生活史、了解地質土壤與植被形成的自然史、觀察大自然的作用力與人的需求,而「就地取材」發展

出來的工法智慧、敬重山林萬物的生命觀,更形成了一個正向又永續的循環——手作步道,正是人與自然關係的最好註解。 ●展讀台灣最精經典的手作步道 ★砌石駁坎:走過豎砌、交工的百年手藝 ★竹木階梯:拾級而上,與山坡一起呼吸 ★山澗木橋:最親水的過溪智慧 ★路緣棲地:最珍稀的生態野趣 本書從全台70條步道精選出13條位於不同區域、海拔環境,並各具獨特性格、工法特色與發展典範的手作步道現場,透過第一手深度描繪,並以手繪方式圖解13條步道之手作工法,帶你領略天人合一、大隱無形的祕徑之美: ●東台灣:蘇花石硿仔古道、大同舊部落步道、綠水文山步道 、嘉明湖 ●中台灣:梅峰

三角峰步道 ●南台灣:卑南琅嶠古道之旭海觀音鼻段、舊達來辭職坡古道、藤枝林下步道 ●北台灣:福州山步道、景美山仙跡岩步道、二格山自然中心、內洞森林遊樂區步道、基隆暖暖古道、淡蘭百年山徑之舊暖東道 同時,與國際同步,本書亦首度完整引介各國的最新步道運動趨勢,如:守護歷史步道與遺址廊道;串聯跨州界、跨國界、從山道海的長距離步道與環圈廊道;打造城市綠廊、生態綠網、舊鐵道變步道等,開展我們對於步道未來的新想像。 「登高必自卑,行遠必自邇。千里之行,始於足下。」——台灣千里步道協會以本書呈現最經典的手作步道及其精采故事,期待與您相聚在步道上、在山林裡、在滴汗的眉間,在嘴角微彎的笑容裡

。 本書特色 ★13條夢幻手作步道X20項精湛工法圖解 X9大國際步道趨勢 ★【步道看點・手作工法】精美插畫圖示 名人推薦 小野 千里步道發起人 江慧儀 大地旅人環境工作室總監 李偉文 作家、牙醫師、環保志工 吳晟 作家、詩人、種樹的人 紀政 希望基金會董事長 齊柏林 《看見台灣》導演 劉克襄 作家、詩人、步道志工 賴榮孝 荒野保護協會榮譽理事長

太魯閣族特徵進入發燒排行的影片

本集主題: #國立臺灣史前文化博物館 #臺灣南島民族廳

聽完了臺灣史前史,再來就是要進入了南島民族廳,邀請到展示教育組 #蔡念儒研究助理,來帶著聽眾朋友一起逛臺灣南島文化與臺灣的16個族群。

展覽說明:

臺灣南島民族的文化內涵相當豐富,且各族群的文化有異有同。本項展示採取一個族群一個主題的方式,介紹各種具有代表性的文化面向,包含族群關係、族群文化的多元性、建築文化、兩性與親屬、海洋文化、會所制度、生計方式、祭儀、精靈觀念、分合與連結等。展廳中除了呈現原九族文化,亦介紹近年歷經民族識別過程的七族,以完整呈現當代臺灣原住民族的重要發展歷程,及其族群文化,並且延伸介紹世界南島語族跨越海洋的文化連結。觀眾參觀所有的展示廳之後,對於南島民族文化的豐富內涵可以獲得一個初步的印象,並且做為更進一步探討的基礎。

社會人群關係:

本展示室為南島民族廳的第一廳,介紹了世界南島語族的範圍以及可能擴張的途徑,試以說明臺灣原住民族與世界南島的關係。透過多媒體的互動,一覽臺灣原住民族的基本概況,同時在展廳內迴廊上,還有多媒體觸控語言學習機,以真人發聲,學習臺灣原住民族的基本問候語。本展示室另呈現族群之間的人群關係,諸如透過契約的展示介紹平埔族與外來族群的互動關係。泰雅族與周邊族群的多元文化融合,在文面與織布文化上,又擁有在地的文化獨特性。排灣族的聚落與建築是以大型繪圖介紹部落的選址與空間佈局,而建築生活空間,則是以石板屋立體模型呈現。此外,在族群人群關係中,還介紹了阿美族重要的兩性分工的互動模式。

工藝、生計與社會:

本展示室的主題為雅美族(達悟族)海洋文化的工藝技術、卑南族會所制度的社會組織、魯凱族現代的生計方式等。縮為「工藝、生計與社會」作為展示室的標題。本展示室最醒目吸引人的,即是放置展廳中間的三艘雅美族拼板舟,並採用多媒體播放方式介紹整體架構的組成。展示中有十二人座的大型刻紋的拼板舟,也有小型無紋飾的拼板舟,它各具什麼特性,邀請您來參觀討論。在卑南族會所制度的介紹是運用多媒體播放,同時也放置了少年會所的模型,並且透過大型繪圖介紹了會所內學習的內容。此外,為了讓大眾瞭解臺灣原住民的現代生活情況,特別將魯凱族散布在各行各業的工作照片,製作成大型百工圖呈現在展示室的挑高牆面上。

祭儀與精靈觀念:

臺灣原住民族的原始信仰相當地特殊,本廳採用大型繪圖、文物與看板介紹賽夏族、鄒族、布農族的祭儀與精靈觀念。 並以多媒體播放賽夏族、鄒族的祭典紀錄片。賽夏族的矮人祭是南島民族之中相當特殊的祭典,祭祀中述說著族人與矮人之間的關係。這也是族人展現傳統祭儀、服飾與

社會型態的重要祭典:

戰祭與小米祭是鄒族的重要祭典,呈現部落與家屋的結構關係。近年來鄒族積極走出部落,進行以傳統儀式為基礎的文化展演,1997年演出舞台劇《Tsou伊底帕斯》。 布農族的巫術具有除病消災或使人身陷災厄的效果。巫術多由巫師進行,成巫儀式、法器以及每年增強法力的祭典是巫師力量的來源。但巫術絕非巫師的專利,而是所有的人都想要嘗試學會的一種能力。

分合與連結:

近年臺灣原住民族的民族意識逐漸提升,2000年後政府識別出七個民族。本主題除了用圖文介紹臺灣原住民族的歷史概況,以及識別出的七族傳統文化,同時也呈現七族強化的文化特質。如噶瑪蘭族的香蕉絲文創產業;撒奇萊雅族的重現火神祭;太魯閣族語言文字化的族語詞典;賽德克族文化展演的多媒體運用產物;邵族的觀光在地發展的神話商品;拉阿魯哇族的貝神祭;卡那卡那富族的米貢祭。此外,臺灣原住民族的發展,已跨越到世界南島語族的視野。在最後,以大量的活動照片(包括南島語族文化特徵,以及在臺灣與海外舉辦的各項交流活動「南島文化節」、「世界原住民廣電聯展」、「南島語族至臺灣原住民族部落探尋」、「臺灣原住民族海外南島文化交流」等),呈現臺灣原住民族與世界南島語族的重要關係。

請大家支持,我全部六個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘的亂亂分享粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.happy

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

原漢雙族裔都市原住民後代族群認同歷程之建制民族誌

為了解決太魯閣族特徵 的問題,作者徐念慈 這樣論述:

根據近年來統計資料顯示,原住民族通婚家庭子女及登記後取得身分者佔原住民族人口比例越來越高,也就是說血統上「雙族裔」甚至「多族裔」並在法律上具有原住民身分者已非少數,再加上臺灣目前有將近一半的原住民長期生活於非原鄉地區,與主流族群在語言、文化、生活上已然沒有明顯區別,由此可知,目前臺灣具有原住民身分的人口組成日趨複雜,早已遠遠超過以往「漢人」與「原住民」或者「部落原住民」與「都市原住民」等研究分類所能處理。因此本研究以血緣為「原漢雙族裔」且自出生時起就在都市地區成長、求學的「都市原住民後代」作為研究主題,訪談四位不同年齡、不同族別的原漢雙族裔都市原住民後代,探究其形塑族群認同之歷程。透過書寫他

們獨一無二的生命故事,以建制民族誌的方式與他們的故事文本進行對話,揭露其中權力運作的統治關係,並勾勒屬於原漢雙族裔都市原住民後代的權力地圖。研究結果如下:一、原漢雙族裔都市原住民後代處於兩個族群、兩套標準之間,他們得不時切換所處的立場和位置,以適應不同社會文化下的情境和規則。二、家庭對族群價值隱而未顯的統治關係,影響著原漢雙族裔都市原住民後代族群認同之形塑。三、學校中隱含著的「主流社會觀看原住民的既定方式」,藉由教師的教學與輔導行為自然而然的傳遞給原住民以及非原住民學生。四、原漢雙族裔都市原住民後代族群認同之形塑,其背後交織著國家統治的複雜權力運作。五、社會文化給定原住民既定觀看的建制文本,並

在生活中不斷呈現。六、原漢雙族裔都市原住民後代形塑族群認同的歷程,從被動接收轉成主動發聲,展現在複雜權力運作的社會中,其自身的主體性及能動性。

珍惜台灣南島語言

為了解決太魯閣族特徵 的問題,作者李壬癸 這樣論述:

被糟蹋貶抑數百年的「番語」,當今已躍升為國際學界公認的無價瑰寶,李壬癸院士以淺顯文字,親自講解台灣南島語言的珍貴、研究傳統、方法論、諸語言的關聯、歌謠及危機…… 在工業革命之前,南島民族是世界上分布最廣的民族,其語言約有1000種之多。台灣南島民族(即所謂的平埔族與高山族)的語言,雖然只佔其中的1/50(約20種左右),並在外來勢力長期壓制下,早已瀕臨滅絕的危境,至今只剩14種還苟留殘喘著。但弔詭的是,現實中窮途落魄的台灣南島語言,在國際南島語言學界卻被視為無價瑰寶,因為它具有兩大特徵,是其他地區(包括菲律賓、馬來西亞、印尼等地)的南島語言所不及的: (一)語言之間最為分歧多樣(語

言愈紛歧的地方,表示它時代的縱深愈長。換言之,台灣很有可能是南島民族的祖居地,古南島民族很可能是從台灣擴散出去的); (二)保存許多古語的特徵。因此,國際上各派理論的建立、比較與辯駁,以及古南島語的構擬,都必須以台灣南島語言為依據,一定得引用和參考台灣南島語言的資料和現象。 台灣南島語言過去幾千年都沒有文字記錄,直到十七世紀荷蘭傳教士到台灣來以後,才為西拉雅和法佛朗(Favorlang)兩種平埔族語言留下珍貴的文獻資料。從明鄭王朝到清代,二百多年間並沒有留下多少語言資料。直至日治時期,才由小川尚義開啟台灣南島語言的研究大門,之後陸續有淺井惠倫、土田滋等人的投入。畢生鑽研台灣南島語言的中

研院院士李壬癸,正是當前此一領域最具代表性的學者,本書收錄了他近年來的十餘篇文章,可以代表其較近和較新的看法。李院士針對台灣南島語言的重要性、研究傳統、方法論、諸語言的關聯、歌謠及危機等議題,一一提出了權威性的看法。這些見解都曾以英文發表在國際知名的期刊上,得到國際學界的高度重視與討論,現經由作者本人親自改寫,以較淺顯易懂的中文呈現在讀者面前。 閱讀這些文章,我們既能看見奔走各地,搶救採集一息尚存的瀕危語言,比較研究彼此關聯的研究者身影,也能體會跨海整理編輯小川、淺井、史蒂瑞等人的研究遺產,並與現今的資料分析比對,積極融新匯舊的學術傳承苦心。這本兼具學術價值與科普教育的書籍之所以取名「珍惜

台灣南島語言」,就是希望讀者能經由認識台灣南島語言,懂得珍重疼惜此一國際學界公認最珍貴的台灣文化資產,並為保存延續這塊島嶼的古老言語共盡心力。 作者簡介 李壬癸 1936年生於宜蘭,夏威夷大學語言學博士,中央研究院院士,2009年總統科學獎得主,曾擔任中研院史語所語言組主任、清華大學語言學研究所所長(第一任)、中研院史語所副所長、中研院語言所籌備處主任(第一任)、台灣語言學會會長(第一任)等。在當今研究台灣原住民語言的學者中,以李院士的成果最為豐碩。曾獲國科會研究傑出獎及傑出特約研究員獎,教育部學術獎及原住民母語研究著作特殊貢獻獎,行政院傑出科技榮譽獎,台美基金會傑出人才成就獎等等。除在國

內外重要期刊發表數十篇研究論文外,也出版《宜蘭縣南島民族與語言》(1996)、《台灣平埔族的歷史與互動》(1997)、《台灣南島民族的族群與遷徙》(1997)、《台灣原住民史─語言篇》(1999)、《巴宰族傳說歌謠集》(英文,2002)、Selected Papers on Formosan Languages (2 vols, 2004)、《噶瑪蘭語詞典》(英文,2006)、《新港文書研究》(2009)、《珍惜台灣南島語言》(2010)等專著。

探討國小學童在實境與數位遊戲式學習之比較:以多元文化教育為例

為了解決太魯閣族特徵 的問題,作者陳彥廷 這樣論述:

全球化發展趨勢下文化交流日益頻繁,凸顯多元文化教育議題之重要性。新、舊住民之間文化交流日益明顯,以往傳統教學多是透過圖文影像講述多元文化的差異,但多元文化比較難透過文字釐清。因此,有不少的研究透過情境式學習的方式,改善傳統教學上課本內容無法傳達的情境,藉此改善學生學習中因為情境不足而學習成效降低。情境學習藉由搭配不同類型的教具進行教學,會呈現靜態提供觀看、閱讀等與動態可以跟內容進行互動兩種類型,不同類型呈現的方式也是影響學生學習的原因之一。另一方面,數位遊戲納入課程中其最大的優勢是讓學生透過遊戲式的方式進行學習,此種方式有效提高學生的參與度和學習成效。對於多樣化的教學系統,需要透過實際測試歸

納差異、應用層面與推廣,因此,本研究使用Unity與自行設計的道具與場景建置一套實境遊戲式學習系統,透過Unity為開發工具,建置一套數位遊戲式學習系統。本研究使用準實驗研究法,並以臺灣中部某國小六年級102位學生為研究對象,分為實境遊戲組和數位遊戲組,本研究藉由實證分析探討在不同教學方式後對學生的學習成效、學習動機、心流體驗、認知負荷和實境遊戲學習行為。研究結果顯示,使用「數位遊戲式學習」進行多元文化教育的學生在學習動機與心流體驗顯著高於使用「實境遊戲式學習」的學生,認知負荷則顯著低於「實境遊戲式學習」的學生。而使用「實境遊戲式學習」進行多元文化教育的學生中,使用動態(食物篇)的學生有主動發

起討論的學習行為特徵。

太魯閣族特徵的網路口碑排行榜

-

#1.城鄉藝術活動原住民部落-太魯閣族

太魯閣族 (德魯固; Taroko、Truku)原居住於南投縣仁愛鄉靜觀部落,十七世紀跨越中央山脈遷移至現在的花蓮縣北部一帶,目前人口約27,071人(行政院原住民族委員會,100年04 ... 於 ed.arte.gov.tw -

#2.花蓮旅遊慕谷慕魚民宿-傳統手工織布DIY

太魯閣族 服飾具濃厚的創意,由不同的圖紋來表現民族特徵,在織物的款式、形制、色澤、紋路及質地上,都隱含著TRUKU特殊的風格。運用服裝千絲萬縷的組合呈現紋樣信仰,和紋 ... 於 www.mgmgi.url.tw -

#3.原住民族藝術(國情簡介-文化) - 行政院

另外,以紅花、黃花、白花相間串成的頭戴花環更是卑南族特徵的識別。 ... 太魯閣族的紡織技藝精巧細膩,擁有豐富的色彩與多樣的圖騰線條。菱形是太魯閣族具代表性的 ... 於 www.ey.gov.tw -

#4.太魯閣族特徵的評價費用和推薦, 網紅們這樣回答

國中高中補習班課程和學習資源都可以在這裡找到喔! 教育學習補習資源網 太魯閣族特徵. 於 edu.mediatagtw.com -

#5.台灣原住民 太魯閣族介紹 - Prezi

Truku穿著衣服沒有階級制度。 太魯閣族服飾具有濃厚的表現創意,並由不同的圖紋來表示民族的特徵,在織物的款式、形制、色澤 ... 於 prezi.com -

#6.太魯閣族-美女 - 訂房優惠報報

現年24歲的王小姐,是花蓮縣秀林鄉 太魯閣族 原住民。她說,2年前和同村吳姓男子相戀,兩人發生性關係,曾在部落辦過殺豬宴客。但因她不孕,男方 ... Read More. 於 twagoda.com -

#7.太魯閣族服飾 - Sabid

在太魯閣族人的祖訓與信仰裡,男子要有英勇的表現,女子必須有織布的本領,為族人敬重才得以文面。. 文面也是族人. 太魯閣族男子服飾lukus snaw Truku (太魯閣語) ... 於 www.suraja.me -

#8.東賽德克(太魯閣族) 古調定位計畫

本古調定位採集計畫即是以古調「家傳特徵」、遷徙史為主題,以分佈地 ... 此外另有少部分泰雅族人居住在此,近年雖有「太魯閣族」「賽德克族」等正名,為顧. 於 ws.moi.gov.tw -

#9.台灣原住民音樂與文化4.泰雅族、賽德克族、太魯閣族

泰雅族、太魯閣族、賽德克族原本是一同一個民族,但是語言的差別很大,不過文化上沒有什麼差別。至於太魯閣族、賽德克族根本是同一族,只是對族群稱呼看法不同,所以很 ... 於 get.aca.ntu.edu.tw -

#10.我所認識的太魯閣族 許惠如 - 台灣控

對一個阿美族人,要如何了解太魯閣族的文化呢?藉由書面文獻與網路資料的參考,開始對太魯閣族有了初步的認識。在族群不同、語言不同、文化背景不同之 ... 於 www.taiwancon.com -

#11.太魯閣國家公園 - 臺灣世界遺產潛力點

潛力點範圍:太魯閣國家公園座落於花蓮、臺中、南投三縣,其範圍以立霧溪峽谷、東西橫貫公路沿線及其外圍山區為主,包括合歡群峰、奇萊連峰、南湖中央尖山連峰、清水斷 ... 於 twh.boch.gov.tw -

#12.「太魯閣族分布區域」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

由於人口增加,導致獵場及耕作地不足。為了要尋找獵場及耕作地,大約在三、四百多年前,太魯閣族的祖先,越過中央山脈,經過奇萊山北峰,散居在立霧溪谷地帶,木瓜溪 ... 於 lovetweast.com -

#13.歷史:太魯閣族

日治時期日本文化人類學者依據語言、風俗、文化特徵,而將其歸類於泰雅族的賽德克亞族之一群(另兩群為Tuda、Tkdaya)。經過了時代的變遷,在當代族群成員 ... 於 wwwaple.blogspot.com -

#14.永遠與家人同在⋯⋯ 太魯閣族耆老記憶中的傳統住屋生活財團 ...

2005 年筆者與太魯閣族的耆老們因原住民族文化園區(今原住民族文化發展中心)委託 ... 依太魯閣族耆老之記憶,住屋主要特徵為豎穴居(註7)、積木式構造,與上述文獻 ... 於 kjmu.org.tw -

#15.台灣原住民太魯閣族族群意識變遷之研究

本論文刻意略過爭議性極高的「國族認同」問題,探討具體而微的「太魯閣族族群意識變遷」,依據筆者觀察,太魯閣族以外顯特徵相似度極高的客觀條件,自泰雅族中抽離並 ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#16.太魯閣族神話與傳說 - Google 圖書結果

... 民族則稱他們「俅人」、「俅帕」、「曲洛」等。他們的語言係屬漢藏語系藏緬語族景頗語支系統。有一重要特徵,就是生活在怒江、獨龍江地區的少數民族,只有獨龍族有紋 ... 於 books.google.com.tw -

#17.我所認識的太魯閣族(許惠如) - 送給孩子的禮物

「太魯閣族」家屋特徵為豎穴居、積木式構造,並以斜撐來補強家屋構造,家人過逝時遺體埋葬在床下(表示永遠同在及保護家人),庭外建有一個撐高防鼠的倉庫 ... 於 bsuring.pixnet.net -

#18.太魯閣族

太魯閣族 的文化習俗與泰雅族略有相似,同樣是居住高山、狩獵水耕,視彩虹為神靈橋的民族,但是兩族語言無法溝通,分佈地雖相鄰,彼此卻甚少來往。 於 web2.bhes.ntpc.edu.tw -

#19.貝珠頸飾 - 慈濟技術學院原住民資源典藏

所屬族群:, 太魯閣族. 資料類型:, 海報. 主要材質:, 貝珠、琉璃珠、麻繩. 製作方法:, 串綴、編繩. 型制特徵:, 六條白色貝珠串併成環形項鍊,兩端附綁帶. 於 203.64.34.15 -

#20.教育學門論文寫作格式指引-APA格式第七版之應用

在撰寫上,寫作者應該要界定個體的相關特徵以及群體的身分(如能力、障礙狀態、 ... 寫出「本研究樣本為:12 位太魯閣族男生、13 位太魯閣族女生、12 位阿美族男生與 15 ... 於 books.google.com.tw -

#21.太魯閣族- 台灣原住民 - Google Sites

太魯閣族 (德魯固; Taroko、Truku)原居住於南投縣仁愛鄉靜觀部落,十七世紀跨越 ... 日治時期日本文化人類學者依據語言、風俗、文化特徵,而將其歸類於泰雅族的賽德克 ... 於 sites.google.com -

#22.太魯閣族 - MMyz

太魯閣族 (太魯閣語:Truku,書寫系統制定前慣以Taroko 拼寫)是一種臺灣的原住民族群,於2004年1月14日成為第12個經行政院核定的臺灣原住民族,目前人口約三萬人。 於 www.thegenyprjct.co -

#23.臺北市104 年度原住民遠距學系統教材研發工作坊-教學活動設計

臺北市104 年度原住民遠距學系統教材研發工作坊-教學活動設計. 主題名稱. 行動博物館--. 服飾介紹. 單元名稱太魯閣族服飾. 教學對象. 國小/國中學生. 族語別. 太魯閣. 於 php.digimagic.com.tw -

#24.太魯閣族之集體記憶與當代族群認同-以正名運動論述中的「太 ...

依循日本時代學者對於台灣原住民族的分類,長期被稱為「泰雅族」的太魯. 閣族人,大多分布於今花蓮縣秀林鄉、萬榮鄉、卓溪鄉一帶。太魯閣族正名運動. 的發動,除了有賴1980 ... 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#25.太魯閣族--西林村-黥面老人

「鯨面」-是太魯閣族最重要的部落傳統文化特徵之一,其代表著能力(對於男子而言為需具備狩獵的能力、女子則是必須具備有織布的能力才有資格於臉上進行鯨面之工作)的 ... 於 catalog.digitalarchives.tw -

#26.史地類篇名: 山野的呼喚 太魯閣族的狩獵文化作者

為了爭取狩獵權利,太魯閣族人提出陳情抗議。其實早在六年前, 原住民族群也. 提出了狩獵權的相關議題,如今卻尚未得到答案。 好奇心驅使下,我們以太魯閣族狩獵文化為 ... 於 www.shs.edu.tw -

#27.工藝建築

「太魯閣族」家屋特徵為豎穴居、積木式構造,並以斜撐來補強家屋構造,家人過逝時遺體埋葬在床下(表示永遠同在及保護家人),庭外建有一個撐高防鼠的倉庫,各部落較高 ... 於 cecfun.ntsu.edu.tw -

#28.太魯閣族 :: 全台幼兒園資訊網

太魯閣族 (太魯閣語:Truku,書寫系統制定前慣以Taroko拼寫),是臺灣的原住民族群,於2004年1月14日成為第12個經行政院核定的臺灣原住民族,目前人口約三萬人。 於 preschool.iwiki.tw -

#29.太魯閣族之集體記憶與當代族群認同 - 9lib TW

(1)國立政治大學民族學系碩士學位論文. 政治大. 太魯閣族之集體記憶與當代族群認同立. ‧ 國. 學. -以正名運動論述中的「太魯閣事件」為例. ‧. n. er. io. sit. y. 於 9lib.co -

#30.01 數字計量1 kingal/uwin 一 數數字用uwin 01 數字計量2 dha ...

族語:太魯閣語. 中文. 級別. 01 數字計量15 maxal rima. 十五. ✓. 01 數字計量16 maxal mataru. 十六. ✓. 01 數字計量17 maxal empitu. 於 ilrdc.tw -

#31.106年台灣原住民族史(含概要、大意)-看這本就夠了

泰雅族群分布範圍遼闊,語系較爲複雜,各部群之間各有不同之神話傳說,認爲自己的部族爲一獨立的族群,諸如賽德克族、太魯閣族等均屬此例,其中太魯閣族已於 2004 年成爲 ... 於 books.google.com.tw -

#32.太魯閣族(12)

太魯閣族 族群簡介地理分佈文化特質宗教信仰祭典傳說工藝建築影片介紹人口約26063人(99年03月數據),在距今大約三四百年前,從南投縣境越過中央山脈奇萊山, ... 於 shai027522.pixnet.net -

#33.王一勝:宋代經濟的現代韻味丨202204-48(總第1960期)

... 條件,商品經濟因此有了飛躍的發展,在此基礎上還推動經濟結構的轉變,所有這些都使宋代經濟具有某些現代特徵與元素,透露出頗具特色的現代韻味。 於 sunnews.cc -

#34.玩瘋地表: 脫「宅」換骨.勇闖台灣 - 第 53 頁 - Google 圖書結果

布洛灣在太魯閣族語中,為「發出巨響的山谷」之意,不僅是往昔太魯閣族人固守的要塞, ... 花瓣外帶有紅色的線條,是台灣百合最大的特徵,一棵植株可開出一至十朵花, ... 於 books.google.com.tw -

#35.太魯閣族--祖靈祭 - 大女孩的花間情事

因語言、風俗、文化特徵有所分所,太魯閣族於2004年由“泰雅族”內正名成為台灣原住民第十二族“太魯閣族” 太魯閣族目前人數約一萬三千多人, ... 於 ajs0414.pixnet.net -

#36.花東縱谷國風景區志工解說手冊 - 第 166 頁 - Google 圖書結果

太魯閣族 日治時期曾和日本政府發生多次流血衝突,而後因日本政府強制遷徙,才移至今日的 ... 【文化特徵】屬於父系社會,男子享有繼承土地、房屋、財產等權利, ... 於 books.google.com.tw -

#37.泛泰雅族文化展源社帶你一次看透透

【記者楊蕙綾淡水校園報導】「紋面」是哪一族的特徵呢?賽德克族、太魯閣族和泰雅族有什麼關係呢?以上的問題,就讓泛泰雅族文化展來告訴你! 於 tkutimes.tku.edu.tw -

#38.太魯閣族共143 張圖片 - 聯合知識庫

太魯閣族 正名促進會會長黃長卿指出,花蓮縣境2萬多名太魯閣族人,從日據時代開始,就被併入泰雅族裡,這是錯誤的認定,族人根本不認同,因為太魯閣族與泰雅族在語言及文化 ... 於 udndata.com -

#39.太魯閣語構詞法研究Word Formation In Truku - 國立臺灣圖書館

由於這三位發音人對太魯閣族的語言和文化都相當了解,在訪問過程中,給我非常多寶貴 ... 說明,但是會針對每個部分提出個別的語義特徵,並對主要詞綴語意及功能進行. 於 www.ntl.edu.tw -

#40.太魯閣族-物質文化 - 原住民數位博物館

編織的主要材料是取自山林中的竹、藤為主。太魯閣族的編織在十二族群中﹐最具代表性而且甚為聞名。藤器或竹器都取自藤皮 ... 於 www.dmtip.gov.tw -

#41.台灣原住民太魯閣族族群意識變遷之研究__臺灣博碩士論文知識 ...

本論文刻意略過爭議性極高的「國族認同」問題,探討具體而微的「太魯閣族族群意識 ... 太魯閣族以外顯特徵相似度極高的客觀條件,自泰雅族中抽離並擺脫百年來學術上的 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#42.台灣原住民族系列報告

太魯閣族 ─Tairoko太魯閣(或稱為Truku德魯. 固),日治時期日本文化人類學者依據語言、風. 俗、文化特徵,而將其歸納於泰雅族的賽德克. 亞族之一群(另兩群為Toda都 ... 於 tda.228.net.tw -

#43.空間與認同:太魯閣人認同建構的歷程 - 博客來

書名:空間與認同:太魯閣人認同建構的歷程,語言:繁體中文,ISBN:9789860146516,頁數:190,出版社:翰蘆,作者:沈俊祥,出版日期:2008/06/30,類別:社會科學. 於 www.books.com.tw -

#44.太魯閣族- 中華民國原住民知識經濟發展協會 - 台灣玩透透

講太魯閣語,自稱為Truku,遷移的居住地區,叫「太魯閣地區」,為現今太魯閣國家公園的範圍。 太魯閣族是父系社會,在日常生活中是男獵女織的分工生活模式 ... 於 twplay.gotokeyword.com -

#45.太魯閣族族群語言 - 台灣原住民族文化產業發展協會

語言是用以表達情意的聲音,是人類最重要的交際工具。它跟思想有密切的關係,是人類別於其他動物本質的特徵之一。 台灣原住民各族之語言都屬於南島語族(Austro&ndash ... 於 alicelinku.pixnet.net -

#46.(1)能歌善舞的阿美族Amis 【歷史緣由】 阿美族是台灣原 ...

太魯閣族. 賽德克族. 阿美族. 卑南族. 撒奇萊雅族. 布農族 ... 【文化特徵】. 阿美族是一尊重 ... 信仰和漢人文化影響,太魯閣族這項傳統日漸式微,待年輕族人延續傳. 於 www.erv-nsa.gov.tw -

#47.太魯閣族_百度百科

太魯閣族 (Taroko, Truku) 原居住於南投縣仁愛鄉靜觀部落,十七世紀跨越中央山脈遷移至花蓮縣北部,人口約二萬餘人。日據時代日本文化人類學者將其列為泰雅族的亞族, ... 於 baike.baidu.hk -

#48.太魯閣族 - 中文百科全書

太魯閣族 (Taroko, Truku) 原居住於南投縣仁愛鄉靜觀部落,十七世紀跨越中央山脈遷移至花蓮縣北部,人口約二萬餘人。日據時代日本文化人類學者將其列為泰雅族的亞族, ... 於 www.newton.com.tw -

#49.Sofia Lo / 台灣藝術家Taiwanese Artist - 太魯閣族男子--小圖速寫

1915年森丑之助出版的「台灣番族圖譜」收錄了一系列原住民的攝像。現在看來彌足珍貴的這些肖像,卻是殖民者為了呈現「番族」的「體質 特徵 和文化特質」 ... 於 www.facebook.com -

#50.織布上的眼睛 太魯閣族織布特展 - 新北市藝遊

太魯閣族 服飾色彩以白底配上多變化的菱形花紋為主要特色,織布技法為平面織法及挑織法,且每一 ... 太魯閣族的苧麻織衣反映該族豐富的物質文化特徵。 於 ntcag.ctu.com.tw -

#51.織布上的眼睛 太魯閣族織布特展 - 正修科技大學

太魯閣族 的苧麻織衣反映該族豐富的物質文化特徵。織布原料取自苧麻,需經剝麻、刮麻、取線、煮麻、染色等繁瑣手續,才能製成紗線。對太魯閣族女性而言,織布是其終其一生的 ... 於 ilms.csu.edu.tw -

#52.重現祖先的盛裝 泰雅族及太魯閣族的傳統服飾(中)

從此,泰雅族人沿著這兩條溪,建立一個個部落。 這其中居住在大安溪流域的泰雅族人自稱為liyung Peynux,Peynux是寬廣之意,意指大安溪河床的寬廣平坦。日治時期,因本地區 ... 於 beta.nmp.gov.tw -

#53.認識阿美族

二)秀姑巒阿美:秀姑巒阿美族群與太魯閣族、布農族、平埔族為鄰,居住在現今的花蓮縣鳳林鎮、光復鄉、瑞穗鄉、 ... 阿美族社會的另一個特徵是嚴密的年齡階級組織。 於 www.crazytravel.com.tw -

#54.太魯閣族正名 - 旅遊貼文懶人包

提供太魯閣族正名相關文章,想要了解更多太魯閣族名、太魯閣族正名、太魯閣族習俗相關旅遊資訊或書籍,就來旅遊貼文懶人包. 於 traveltagtw.com -

#55.空間與認同 太魯閣人認同建構的歷程@Yawas - 台灣組合

而學術科學上的族群歸屬理論-原生論、客觀特徵論、工具論等,雖能繪製太魯閣人 ... 年太魯閣族正名成功後隨即誕生的文化再現祭典,企圖召喚太魯閣人對於文化的記憶或 ... 於 taioanchouhap.pixnet.net -

#56.「巨人傳說太魯閣」+1

「巨人傳說太魯閣」+1。馬威來了!快跑啊!快跑啊!」太魯閣族人們一看到巨人馬威就知道又有麻煩事要發生了..馬威是個調皮的巨人,總是精力旺盛的他,喜歡跑來跑去、 ... 於 pharmacistplus.com -

#57.太魯閣族家屋完工12族都齊了

【本報瑪家訊】位在屏東縣瑪家鄉的原住民族文化園區,昨日第十二個族「太魯閣族」的傳統家屋完工落成,並舉行祈福暨祝禱儀式,在耆老主持傳統的祭儀後,族人以歌舞歡 ... 於 www.merit-times.com -

#58.星期二喂!政寶羅五四三---MALUSU~~您好! - (備份站)古墓白蓮 ...

在太魯閣族語中是「你好」的意思在住宿飯店的大門及庭院可以看到立著這樣 ... 分類中是被列為泰雅族但泰雅族與太魯閣族在語言方面及其它文化特徵上仍 ... 於 tomblotus.pixnet.net -

#59.太魯閣族的植物利用 - 崇德國小

月桃太魯閣族語:( bsiyaw ) 科屬: 蕁麻科(Urticaceae)苧麻屬(Boehmeria) 用途: 腫瘍,將根搗碎後敷於患部並以布包紮之 特徵: 圓錐花序下垂性, ... 於 www.cdps.hlc.edu.tw -

#60.太魯閣族男子背心 - 花蓮縣原住民族傳統文化數位典藏

... 材質是麻、毛與棉線,在織布上所展現的花紋主要透過夾織法織成的條紋、菱形、與斜十字形的花紋,不同圖紋、款式、紋路、質地,表現了不同地區的太魯閣族服飾特徵, ... 於 abda.hl.gov.tw -

#61.太魯閣語

八、本教材於編寫後業經各族教材編輯委員進行試驗教學與反覆審訂,惟恐仍. 有疏漏之處,尚請使用者不吝提供意見,以供修訂之參考。 原住民族語教材閱讀書寫篇. Truku 太魯 ... 於 klokah-file.com -

#62.太魯閣族

太魯閣族. 族群簡介. Uploaded on Nov 11, 2014. dawn-bryan. Dawn Bryan; + Follow. Download Presentation ... 於 www.slideserve.com -

#63.淡江時報/泛泰雅族文化展源社帶你一次看透透 - ETtoday財經雲

【記者楊蕙綾/淡大校園報導】. 「紋面」是哪一族的特徵呢?賽德克族、太魯閣族和泰雅族有什麼關係呢?以上的問題,就讓泛泰雅族文化展來告訴你! 於 finance.ettoday.net -

#64.原住民太魯閣族 - Alice's home 蓉蓉小窩

太魯閣族 的文化習俗與泰雅族略有相似,同樣是居住高山、狩獵水耕,視彩虹為神靈橋 ... 「太魯閣族」家屋特徵為豎穴居、積木式構造,並以斜撐來補強家屋構造,家人過逝時 ... 於 102clps61023.weebly.com -

#65.太魯閣紀行(四):布洛灣.寧安橋.長春祠 - Tony的自然人文 ...

過去日本人類學者根據其語言、風俗、文化特徵,而將太魯閣族歸類於泰雅族賽德克亞群的其中一群。因此太魯閣族被視為泰雅族人。 於 www.tonyhuang39.com -

#66.神話與服飾

太魯閣族 服飾具有濃厚的表現創意,並由不同的圖紋來表示民族的特徵,在織物的款式、形制、色澤、紋路及質地上,都隱含著這個民族特出的風格。太魯閣族是運用服裝上的 ... 於 ticeda.moc.gov.tw -

#67.109年工藝成果展-太魯閣族傳統竹屋(模型款)工藝班 - 秀林鄉公所

傳統的太魯閣族部落大都建立在山腹的平台上,家屋樣式最大的特徵為豎穴居的型態及積木式牆面構造。所謂豎穴居型態,意指往地下挖約60~100公分深度的坑穴做為室內空間,積木 ... 於 www.shlin.gov.tw -

#68.2016043 作品名稱:耆老的智慧~太魯閣族傳統背籃的製作和 ...

在予以融入現代元素後,使太魯閣族木竹藤編工藝更向文化藝術的深度邁. 進。 請益秀林鄉秀林部落耆老說明傳統背. 籃的特徵. 參與秀林鄉富世部落耆老之創意背籃. 於 yabit.et.nthu.edu.tw -

#69.太魯閣族紋面 - Debugg

紋面是太魯閣族特別的文化,依據本族耆老的說法,紋面有以下的原始意義「Balay bi seejiq Truku(真正的人)」、「balay bi seejiq(真正的人)」、「Balay bi snaw( ... 於 www.debugg.me -

#70.台灣原住民族與世界南島語系民族的關係 - 原住民族委員會原住 ...

在文化和語言上屬於南島語系(Astronesian),目前政府認定的民族共有十六族,包括了 ... 太魯閣族(Truku)、噶瑪蘭族(Kavalan)、撒奇萊雅族(Sakizaya)、賽德克 ... 於 www.tacp.gov.tw -

#71.太魯閣族服飾太魯閣族 - Ivwccp

太魯閣族 早期男女都穿著白底褐色條紋的麻布衣,男子服飾的形制上屬於方衣系統, ... 該組件女子服飾有頭飾(wahug),無袖短衣,並由不同的圖紋來表示民族的特徵,穿著 ... 於 www.suahnthp.co -

#72.太魯閣族特徵在PTT/Dcard完整相關資訊 - 你不知道的歷史故事

| 太魯閣族- 维基百科,自由的百科全书太魯閣族(太魯閣語:Truku,書寫系統制定前慣以Taroko 拼寫),是臺灣的原住民族群,於2004年1月14日成為第12個經 ... 於 historyslice.com -

#73.祖靈與上帝:花蓮太魯閣人的宗教變遷與復振運動

他表示,太魯閣人和泰雅人從來不曾合在一起過,又何來分裂之說。 ... category)—亦即因同樣族裔特徵而可以被歸類於一特定範疇的人群,而非成員之間有著共同歸屬感的「族裔 ... 於 books.google.com.tw -

#74.族群介紹 - 台灣原住民族資訊資源網

太魯閣族 傳統社會並沒有明顯的階級之分,不似魯凱、排灣族之貴族與平民壁壘分明,因此太魯閣族人即使是頭目家族,穿著的衣飾也和一般族人無異。太魯閣族的男子服裝包括:額 ... 於 www.tipp.org.tw -

#75.臺灣科學教育研究與實踐:挑戰與機會 - 第 438 頁 - Google 圖書結果

438 臺灣科學教育研究與實踐:挑戰與機會部落人口 96,052 文化特徵排灣族的生活區域 ... 太魯閣族 29,555 因文化特質相似,太魯閣族原本被歸類在泰雅族之下,2004年正名後 ... 於 books.google.com.tw -

#76.觀點投書:太魯閣族傳統信仰文化的式微 - 風傳媒

太魯閣族 的傳統信仰是以祖靈為中心的集體意識,巫師的醫療與祭司的祈福是這個部落重要的傳統習俗(Gaya)。empsapuh(巫醫)透過竹管詢問、念誦祭詞或 ... 於 www.storm.mg -

#77.太魯閣族- 專利、商標及政府採購實務維基網 - 隨意窩

太魯閣族 维基百科,自由的百科全书 太魯閣族巴托蘭社太魯閣族人,漢名「木瓜蕃」。 總人口約25857人[1] 主要居住地台灣花蓮北部語言太魯閣語相關族群泰雅族、賽德克族 ... 於 blog.xuite.net -

#78.太魯閣族- 维基百科,自由的百科全书

太魯閣族 (太魯閣語:Truku,書寫系統制定前慣以Taroko 拼寫),是臺灣的原住民族群,於2004年1月14日成為第12個經行政院核定的臺灣原住民族,目前人口約三萬人。 於 zh.wikipedia.org -

#79.尋找被遺忘的聲音6 - 已故周裕豐牧師的詩歌(中) 太魯閣之戀

通常我們聽到的太魯閣之戀是林家慶先生為九族文村劇場表演重新編曲的版本,早期 ... 日治時期日本文化人類學者依據語言、風俗、文化特徵,而將「太魯閣族」歸類於泰雅 ... 於 django1105.pixnet.net -

#80.花蓮太魯閣族人長這樣 - 人人焦點

葉大莫那於是拿起了筆,邊畫邊講,以前大家對太魯閣族認識比較少,一直以來也將其視爲泰雅族的分支,事實上,太魯閣族與泰雅族不管語言或祭典文化都不 ... 於 ppfocus.com -

#81.原住民文化采風系列-太魯閣族篇 - 露天拍賣

本次發行的原住民套幣是介紹原居於南投縣仁愛鄉,現東遷花蓮縣的「太魯閣族」(TRUKU)文化、風土民俗等;內嵌98年版精鑄20元流通硬幣1枚,並搭配1枚精鑄主題章牌,介紹 ... 於 www.ruten.com.tw -

#82.摘要 - 國立東華大學科學教育研究所

探討原住民文化與科學之間的關係,試圖了解太魯閣族學童對「生物多樣性」. 的原有想法,太魯閣族 ... 遺傳上,也少了進一步探討人體遺傳特徵的活動,這是值得探討的。 於 www.sciedu.ndhu.edu.tw -

#83.太魯閣族 - 中文百科知識

太魯閣族 (Taroko, Truku) 原居住於南投縣仁愛鄉靜觀部落,十七世紀跨越中央山脈遷移至花蓮縣北部,人口約二萬餘人。日據時代日本文化人類學者將其列為泰雅族的亞族, ... 於 www.easyatm.com.tw -

#84.太魯閣族百年"室內葬" 習俗與禁忌揭密2017-03-28 Truku TITV ...

Gaya smku truma tqiyan rudan Truku o lala bi gaya時值清明掃墓節jiyax saan smsik mkaraw bqrus,文化小辭典跟大家一起認識早期 太魯閣族 的是室內葬 ... 於 www.youtube.com -

#85.太魯閣族文化特色 - Ronia

最著名的文化特徵除了青銅刀、陶壺與琉璃珠外,圖騰中的人頭、人身、鹿與蛇,都與排灣族的社會階層連接在一起。 臺灣16族原住民; 原住民族委員會全球資訊網; 花蓮縣原住 ... 於 www.ronia.me -

#86.台灣原住民太魯閣族族群意識變遷之研究 - 花蓮縣萬榮鄉萬榮 ...

第二章族群認同意涵、理論回顧與太魯閣族研究文獻探討. 23. 第二節族群認同理論回顧. 界定民族一詞相當困難,由於所有民族都掺雜了許多主觀、客觀的文化與政. 治特徵。 於 210.240.84.131 -

#87.太魯閣族

太魯閣族 (太魯閣語:Truku,書寫系統制定前慣以Taroko 拼寫),是臺灣的原住民族群,於2004年1月14日成為第12個經行政院核定的臺灣原住民族,目前人口約三萬人。 於 www.wikiwand.com -

#88.是誰吃了地瓜?Gimay ta ka dhgal Truku 找回太魯閣族人的土地

但除了作為食物之外,地瓜也可以讓我們看到太魯閣族的土地權益, ... 功能,它是部分太魯閣族人爭取土地權益的阻礙;它還有另一種特殊的特徵,就是它 ... 於 guavanthropology.tw -

#89.請給我太魯閣族的簡介( )

太魯閣族 (德魯固; Taroko、Truku)原居住於南投縣仁愛鄉靜觀部落 ... 日治時期日本文化人類學者依據語言、風俗、文化特徵. 而將其歸類於泰雅族的賽德 ... 於 zdfhsdfgwerr.pixnet.net -

#90.太魯閣族 - 祖靈之邦

「太魯閣族」家屋特徵為豎穴居、積木式構造,並以斜撐來補強家屋構造,家人過逝時遺體埋葬在床下(表示永遠同在及保護家人),庭外建有一個撐高防鼠的倉庫 ... 於 www.abohome.org.tw -

#91.太魯閣國家公園峽谷段部落變遷之研究

澳、和平,南至萬榮的太魯閣族部落其部落遷徙多與太魯閣國家公. 園有關。 ... 參與觀察是大多數民族誌研究的特徵,但對實際的田野調查工作來說是很. 困難的。 於 np.cpami.gov.tw -

#92.日圓先生曝「這價格」是日本央行忍受底線 - 奇摩股市

小森的另一個身分是「哈日族」,月薪不到4萬新台幣的他,平均每年至少要赴 ... 包、大魯閣的消費券及開發金的故宮碗已經獲得不少股民關注,其中大魯閣 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#93.太魯閣族 - 原住民族委員會

太魯閣族 的服飾以白色為主,紋飾為多變化的菱形花紋;菱形花紋代表祖靈的眼睛,有保護族人的作用。太魯閣族具特色的服裝有袖套與貝珠衣兩種,袖套為保護手部的工作衣,上面 ... 於 www.cip.gov.tw -

#94.太魯閣族 - 熊 臺灣

太魯閣族 的祖靈信仰是以祖靈為中心的集體意識,巫師的醫療與祭司的祈福是這個部落重要的傳統習俗,是一個社會組織、宗教信仰,原本的出發點是以疾病的治療為基本觀念,進而 ... 於 w4.jcjh.tn.edu.tw