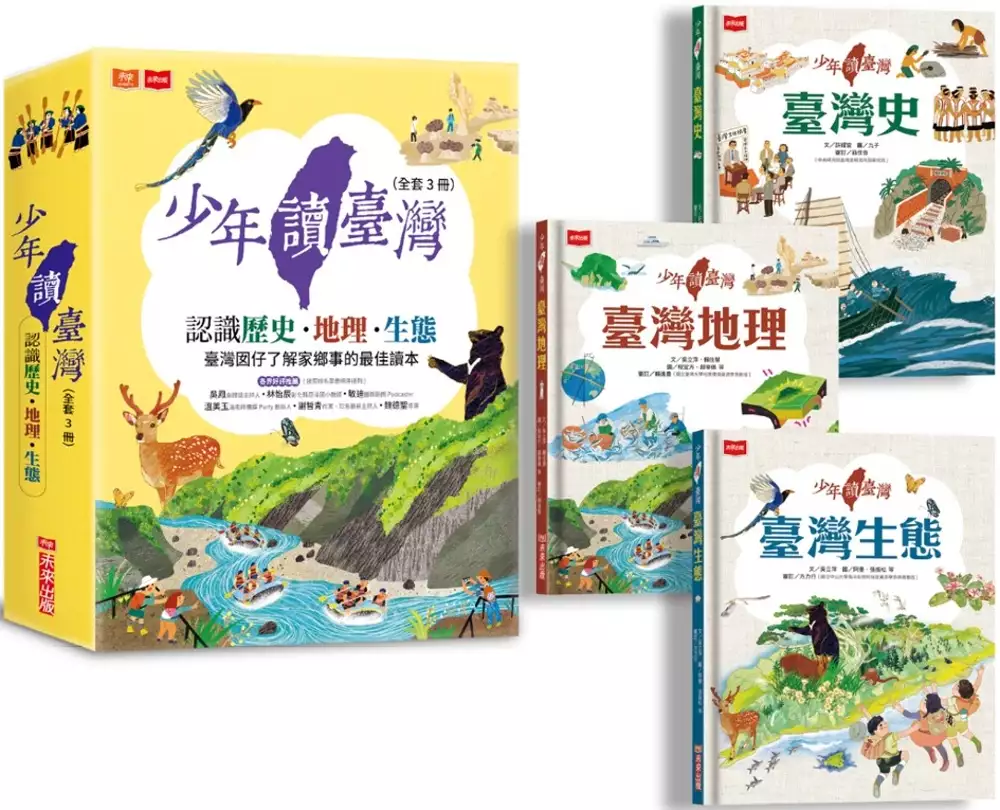

宜蘭三大河川的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦吳立萍,賴佳慧寫的 少年讀臺灣:臺灣地理 和許耀雲,吳立萍,賴佳慧的 少年讀台灣:認識歷史、地理與生態(全套3冊)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自未來出版 和未來出版所出版 。

台北海洋科技大學 海洋休閒觀光管理系 林超文所指導 曾子賢的 水域活動參與吸引力及滿意度之探討-以青年為例 (2021),提出宜蘭三大河川關鍵因素是什麼,來自於水域活動、參與度、吸引力。

而第二篇論文萬能科技大學 經營管理研究所在職專班 李粵強所指導 陳金蓮的 桃園市國小教師參與終身學習機構戶外教育滿意度與重遊意願之探究 (2021),提出因為有 戶外教育、終身學習機構、滿意度、重遊意願的重點而找出了 宜蘭三大河川的解答。

少年讀臺灣:臺灣地理

為了解決宜蘭三大河川 的問題,作者吳立萍,賴佳慧 這樣論述:

全方位X系統性X 跨領域 學地理,最好的方法就是系統性理解 掌握地形成因、了解地理特徵,就不用記數字、背地名! 為什麼臺灣是高山島?平原這麼少? 看了許多書,也努力記,但每次被問到這類問題,舌頭瞬間打結……怎麼辦? 看圖學地理!地理是空間與時間的產物,了解它的最好方法是實地探境。不過由於許多地方無法親身經歷,就用精彩的插畫照片幫助學習! 《少年讀臺灣──臺灣地理》每頁都有精彩插畫與照片,比如「為什麼臺灣是高山島?平原這麼少?」這個疑問,我們帶你這樣學── *圖、文一起看! 先在世界板塊圖裡找臺灣,再搭配臺

灣誕生圖目擊臺灣島誕生──時間大約六百萬到兩百萬年前,與世界其他地方相比,臺灣島山多又高還很年輕! *提問! 山多又高、是高山島……那這些特點跟平原少有沒有關係? *找出關鍵點! 河流!河流又急又快,從山出谷迅速入海,無法沖積成大平原,這是臺灣平原面積比較少的原因之一。另外臺灣右邊是深海…… 此外還有 *宜蘭沒有水庫,為什麼從來不缺水的祕密。 *香Q的池上米,好吃的祕訣跟地理有關?! *黑潮其實很清澈,那為什麼以「黑潮」? 最後,還會告訴你:島上兩千三百萬人哪裡來?臺北什麼時候超越臺南成為

最大城市?為什麼中國與臺灣都有「東石」這地方?以及這些看起來跟地理沒關係的知識,為什麼會收入本書裡! 帶著你的好奇,翻開《少年讀臺灣──臺灣地理》,跟著書中精采圖文認識臺灣! 本書特色 ★臺灣囡仔了解家鄉事的最佳讀本★ 最完整的家鄉導覽手冊, 最系統的中小學社會領域知識, 認識與愛上養育我們的土地,只需這一本! *系統性+批判思考:從島嶼誕生開始,圖解臺灣五大地形的特色與成因,理解整體脈絡! *全方位+自我精進:文圖輕鬆詳實,好讀好記,孩子一步步獨立學習! *跨領域+多元理解:地形、森林、海洋、天氣、產業

與人地關係,不同角度認識臺灣! *三步驟建立知識網:圖文對照 → 提問 → 找出關鍵點,這樣學,不會忘! 各界好評推薦 吳鳳(金鐘獎主持人)/ 林怡辰(彰化縣原斗國小教師)/ 敏迪(國際新聞 Podcaster)/ 溫美玉(溫老師備課 Party 創辦人)/ 謝哲青(作家、知名節目主持人)/ 魏德聖(導演)(按照姓名筆畫順序排列) *閱讀年齡:10歲以上

宜蘭三大河川進入發燒排行的影片

~哈旅行|旅遊大使小羊兒~

與您一同探索宜蘭民宿秘境!

在於安農溪畔間,清靜又優閒的好地方,

被視為三星鄉的生命之河,

也是台灣休憩河川之最佳代表。

它擁有豐富多樣的自然生態,

及優美蜿蜒的河岸景觀,

近年來已成為宜蘭縣遊憩觀光的新景點。

與老闆娘的閒聊中,

得知老闆以前是留美的建築土木博士,

對室內設計非常有心得,深受專業薰陶的他,

帶著留美的生活的記憶,

因此精心打造這棟結合永續

思維及美式鄉村風的民宿。

🚘宜蘭縣三星鄉安農北路一段315號

☎️0963-796-779

-----------------------------------

►訂閱小羊兒的【YouTube】

https://www.youtube.com/c/環遊世界的小羊兒

►按讚小羊兒的【FB】

https://www.facebook.com/yangyoyoblog/

►追蹤小羊兒的【IG】

https://www.instagram.com/shanchen.y/

►追蹤小羊兒的【Blog】

http://yangyoyo84.pixnet.net/blog

-----------------------------------

壹圓【YouTube】作品連結

https://www.youtube.com/channel/UCUkDp0nmtfgqkpfA4vLXYZg

合作邀約來信►

[email protected]

水域活動參與吸引力及滿意度之探討-以青年為例

為了解決宜蘭三大河川 的問題,作者曾子賢 這樣論述:

由於台灣是一個四面環海的海島型國家,四周水域活動發展蓬勃,水域活動項目種類繁多,舉凡浮潛、潛水、衝浪、滑水、帆船、動力小艇、海泳、及風浪板等,各項水域運動充斥在各個海域或河川水域裡。為了解台灣水域活動對青年的吸引力如何及消費後的滿意度,本研究透過文獻分析,先蒐集各水域現有活動狀況以及現有資源使用情形,作好分析及整理。本研究將針對18至45歲之青年,以「衝浪」、「潛水」、「獨木舟」、「浮潛」及「立式划槳SUP」等水域活動,以設計調查問卷方式,經由約200份預試問卷資料分析後,修改確認問卷信效度,再進行正式問卷調查研究,回收正式問卷共約800份並進行資料分析整理,研究結果發現:(1) 在青年社經

背景中,參與水域活動男女比例約6:4,且年齡大約集中在37-45歲,佔約48%將近一半比例。學歷也以大學居多約66%。水域活動消費目的以「體驗不同活動」項目最多,約占71%。其中又以浮潛活動項目參與的次數最多,約67%。(2)在吸引力分析中,「安全設施足夠吸引」和「安全設施指示清楚足夠吸引」及「自然環境優美」、「停車場車位的充足度」、「指導員專業性知識足夠」等各方面皆為正向評比。(3)在滿意度分析中,「感覺符合天然環境」、「工作人員服務令我滿意」及「這場活動的娛樂性令我滿意」和「參加水域遊憩活動,讓我留下美好回憶」等,各項滿意指標均超過80%以上。 故本研究建議相關單位若能對外說明,在水

域環境內安全有哪些保障。及對內除了設施定期的安檢外,最重要的就是水域教練的專業性以及維持環境的自然性。相信會有更多的水域活動者,願意享受水域活動中的挑戰。

少年讀台灣:認識歷史、地理與生態(全套3冊)

為了解決宜蘭三大河川 的問題,作者許耀雲,吳立萍,賴佳慧 這樣論述:

《少年讀臺灣:臺灣史》 全方位X系統性X 跨領域 學歷史,最好的方法就是系統性理解 掌握人事物物概念、了解脈絡與關鍵點,就不用記人名、背名詞! 明明讀了書,歷史還是考不好?闔上書也說不出重點?為什麼? 因為學歷史除了看故事記名詞,更重要的是理解事件來龍去脈與關鍵! 例如關於臺灣的史前文化,本書帶你這樣學── *先看史事!一萬八千多年前,臺東的長濱文化人為了吃骨髓,會使用礫石砍器力敲骨頭。 *提問!這塊考古挖出來的石頭看起來很普通,有什麼特別?仔細看石器上的凹凸邊緣,那是長濱人刻意敲打出

來的! *找出關鍵點:石頭上有刻意敲出的凹痕,代表什麼意思?要知道,地球上只有人類會使用、同時製造工具!長濱人真的很厲害! 這樣讀歷史,是不是清楚又輕鬆? 除了臺灣史前、原住民各族的豐富文化,本書還要告訴你── 臺灣與大航海時代如何接軌?明鄭時期的臺灣是什麼情況?清朝的臺灣如何在邊陲卻隱隱發光,漸漸躍上世界舞台。別忘了臺灣被日人統治時的無奈與角色,中華民國政府來臺後,臺灣的轉變──難以磨滅的二二八、外交挫敗中逐漸飛躍的經濟發展,以及今日讓世界無法忽視的多元包容與民主成就! 帶著你的好奇,翻開《少年讀臺灣──臺

灣史》,跟著書中精采圖文認識臺灣! 《少年讀臺灣:臺灣地理》 全方位X系統性X 跨領域 學地理,最好的方法就是系統性理解 掌握地形成因、了解地理特徵,就不用記數字、背地名! 為什麼臺灣是高山島?平原這麼少? 看了許多書,也努力記,但每次被問到這類問題,舌頭瞬間打結……怎麼辦? 看圖學地理!地理是空間與時間的產物,了解它的最好方法是實地探境。不過由於許多地方無法親身經歷,就用精彩的插畫照片幫助學習! 《少年讀臺灣──臺灣地理》每頁都有精彩插畫與照片,比如「為什麼臺灣是高山島?平原這麼少?」這個疑問,

我們帶你這樣學── *圖、文一起看!先在世界板塊圖裡找臺灣,再搭配臺灣誕生圖目擊臺灣島誕生──時間大約六百萬到兩百萬年前,與世界其他地方相比,臺灣島山多又高還很年輕! *提問!山多又高、是高山島……那這些特點跟平原少有沒有關係? *找出關鍵點!河流!河流又急又快,從山出谷迅速入海,無法沖積成大平原,這是臺灣平原面積比較少的原因之一。另外臺灣右邊是深海…… 此外還有 *宜蘭沒有水庫,為什麼從來不缺水的祕密。 *香Q的池上米,好吃的祕訣跟地理有關?! *黑潮其實很清澈,那為什麼以「黑潮」?

最後,還會告訴你:島上兩千三百萬人哪裡來?臺北什麼時候超越臺南成為最大城市?為什麼中國與臺灣都有「東石」這地方?以及這些看起來跟地理沒關係的知識,為什麼會收入本書裡! 帶著你的好奇,翻開《少年讀臺灣──臺灣地理》,跟著書中精采圖文認識臺灣! 《少年讀臺灣:臺灣生態》 全方位X系統性X 跨領域 了解臺灣生態,最好的方法就是系統性理解 掌握地理、環境與生物的關係,探索臺灣多元精彩自然樣貌! 把地球陸地分一千份,臺灣占不到三份,但這裡植物超過四千種,野生動物超過兩萬五千種……… 記了多名詞與數字,你知道小小的臺灣為什麼

是地球生態寶庫嗎?本書帶你這樣思考: *圖文一起看!生活在某地的生物,一定與該地理環境有關。看臺灣在世界的位置──北緯22到25度之間 *提問!地球上位在這範圍的陸地大部分都是沙漠,臺灣為何不是?原來臺灣位在世界最大海洋(太平洋) 跟最大陸地(歐亞大陸)之間,有地球最明顯的季風現象,夏秋還有颱風,雨水充沛。 *找出關鍵點:別忘了臺灣是座高山島!臺灣地勢最低最高相差四千公尺,驚人的高度差,讓小小台灣構築了隨著高度變化地豐富的生物空間。這是臺灣生物豐富的原因之一。另外,四周的海洋也…… 這樣認識臺灣生態,是不是清楚又輕鬆?

本書還要告訴你許多關於臺灣生物故事── *大火後森林一片光禿禿,哪些植物不畏艱難,最先冒出頭? *燕子為什麼選擇跟人類當鄰居? *冬天時,一群群小鰻魚跟著洋流到臺灣做什麼? 帶著你的好奇,翻開《少年讀臺灣──臺灣生態》,跟著書中精采圖文認識臺灣! 本書特色 ★臺灣囡仔了解家鄉事的最佳讀本★ 最完整的家鄉導覽手冊, 最系統的中小學社會自然領域知識, 從歷史、地理、生態三大方面來趟驚奇紙上環島旅行, 認識與愛上養育我們的土地! 《少年讀臺灣:臺灣史》 *系統性+批判思考:從史前

到現代,認識臺灣重大歷史事件與關鍵轉變! *全方位+自我精進:文圖輕鬆詳實,好讀好記,孩子一步步獨立學習! *跨領域+多元理解:涵蓋政治、經濟、文化、社會等面向,不同角度認識臺灣! *本書內附:臺灣與世界的歷史大事年表,幫助理解歷史脈絡。 *三步驟建立知識網:圖文對照 → 提問 → 找出關鍵點,這樣學,不會忘! 《少年讀臺灣:臺灣地理》 *系統性+批判思考:從島嶼誕生開始,圖解臺灣五大地形的特色與成因,理解整體脈絡! *全方位+自我精進:文圖輕鬆詳實,好讀好記,孩子一步步獨立學習! *跨領域+多元理解:地形、森林、海洋、天

氣、產業與人地關係,不同角度認識臺灣! *三步驟建立知識網:圖文對照 → 提問 → 找出關鍵點,這樣學,不會忘! 《少年讀臺灣:臺灣生態》 *系統性+批判思考:認識臺灣多樣生物與生態樣貌,理解整體脈絡! *全方位+自我精進:文圖輕鬆詳實,好讀好記,孩子一步步獨立學習! *跨領域+多元理解:從高山到離島,涵蓋森林、溼地等,不同角度認識臺灣! *三步驟建立知識網:圖文對照 → 提問 → 找出關鍵點,這樣學,不會忘! 各界好評推薦 吳鳳(金鐘獎主持人)/ 林怡辰(彰化縣原斗國小教師)/ 敏迪(國際新聞 Podcaster

)/ 溫美玉(溫老師備課 Party 創辦人)/ 謝哲青(作家、知名節目主持人)/ 魏德聖(導演)(按照姓名筆畫順序排列) *閱讀年齡:10歲以上

桃園市國小教師參與終身學習機構戶外教育滿意度與重遊意願之探究

為了解決宜蘭三大河川 的問題,作者陳金蓮 這樣論述:

戶外教育為各級學校每學年的例行性活動,而在辦理戶外教育時選擇終身學習機構為戶外教育的地點的學校有愈來愈多的趨勢。本研究旨在瞭解桃園市國小教師參與終身學習機構戶外教育之滿意度與重遊意願,本研究以桃園市國小教師為研究對象,以「桃園市國小教師參與終身學習機構之滿意度與重遊意願問卷」為研究工具,進行抽樣調查,共發放319份問卷,回收有效問卷為319份,以信度分析、描述性統計分析、獨立樣本t檢定、單因子變異數分析、皮爾森積差相關分析、迴歸分析等統計方法進行資料分析並獲致下列結論:一、桃園市國小教師對於終身學習機構戶外教育的滿意度高、重遊意願高。二、桃園國小教師參與身學習機構戶外教育的滿意度構面對重遊意

願構面具有部份顯著影響。三、教師之服務年資、任教領域、參與戶外教育的規模、參加經驗與次數等背景變項於終身學習機 構戶外教育之滿意度,具有部份顯著差異。四、教師之服務年資、參與戶外教育的規模、曾參與終身學習機構戶外教育的經驗與次數等背景變 項於終身學習機構戶外教育之重遊意願,具有部份顯著差異。戶外教育學習活動為各級學校每學年的例行性活動,而在辦理戶外教育時選擇終身學習機構為戶外教育學習場域的學校有愈來愈多的趨勢,本研究針對調查結果提出具體建議,以供終身學習相關機構、各級學校教師未來推動戶外教育活動及研究之參考運用。