富國島沉香的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張連興寫的 香港二十八總督(第二版) 和林良哲的 留聲機時代:日治時期唱片工業發展史都 可以從中找到所需的評價。

另外網站沉香的六种主要味道 - 简书也說明:越南富国岛线香. 沉香几种常见的味道如下:. 1.甜味沉香树种有蜜香树,既然是“蜜香”,甜味自然首当其冲,甜味可谓沉香最重要的感官享受。不同的沉香所 ...

這兩本書分別來自三聯 和左岸文化所出版 。

國立中正大學 台灣文學與創意應用碩士在職專班 江寶釵所指導 林佳靜的 臺灣藍染工藝文化的興微與開拓 (2020),提出富國島沉香關鍵因素是什麼,來自於藍染、客家文化、工藝復振、創新、3D列印。

而第二篇論文國立臺灣大學 地質科學研究所 陳正宏所指導 鐘萱的 華南陸塊中部早古生代及早中生代花崗岩類年代及地球化學研究 (2020),提出因為有 華南陸塊、早古生代花崗岩、早中生代花崗岩、鋯石鈾-鉛定年、全岩 地球化學的重點而找出了 富國島沉香的解答。

最後網站[三香堂F310 富國島沉香]1斤裝台灣香沉香檀香環保則補充:三香堂粉末系列皆已原木研磨而成。不搓油/堅持純天然!。安心無毒請放心使用-三香堂沉香|PChome商店街.

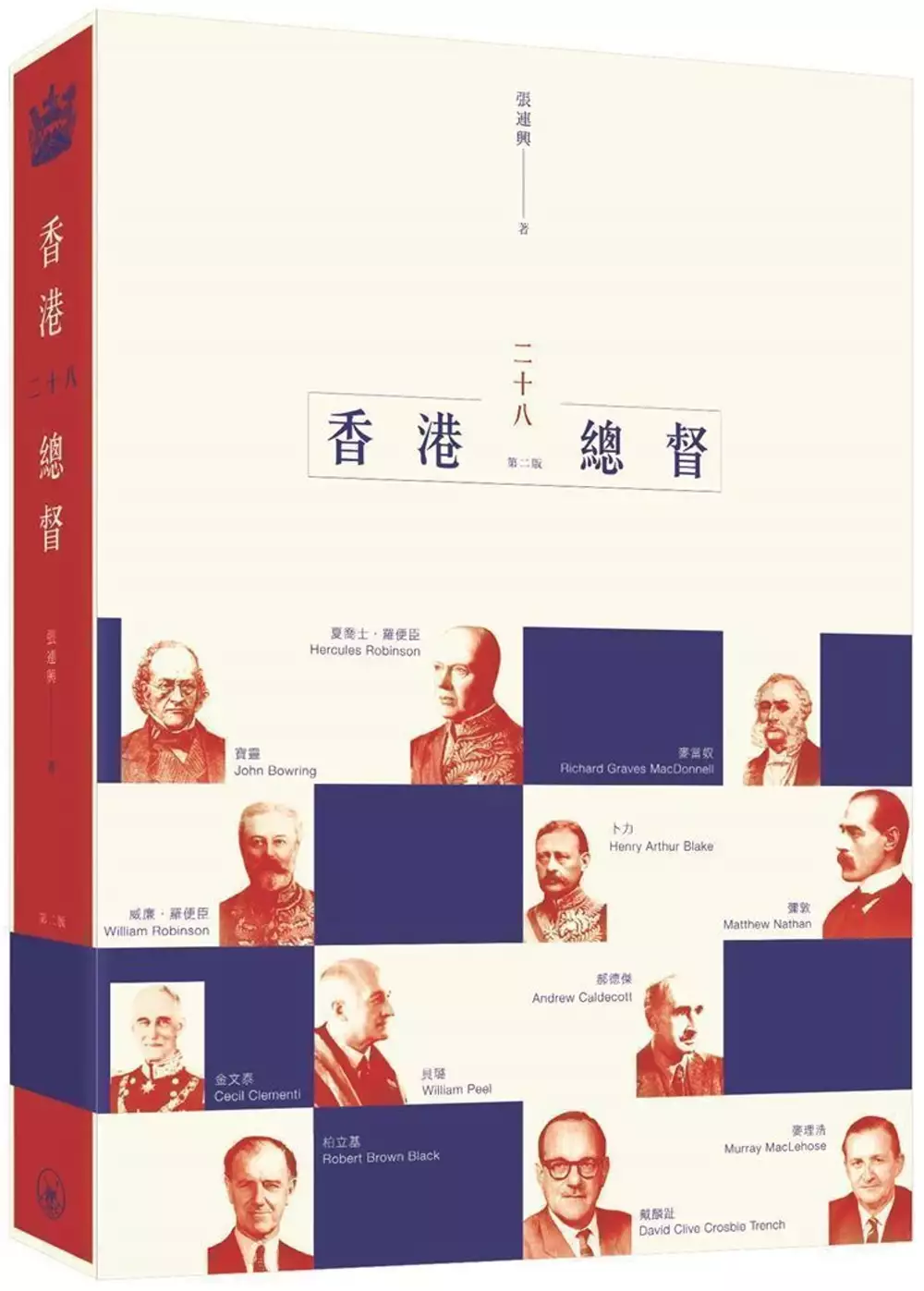

香港二十八總督(第二版)

為了解決富國島沉香 的問題,作者張連興 這樣論述:

本書是我社2012年《香港二十八總督》的再版,內容與第一版相同。作者張連興承史家紀傳之傳統,以香港自1843至1997年二十八任總督在任事蹟,織就從第一次鴉片戰爭到回歸之間一百五十餘年的香港近現代史。除記述和評價歷任總督在港作為,本書也介紹了港英治下各時期香港的內外部政治形勢、經濟環境、社會問題、民生狀況,對讀者了解香港今昔頗有助益。

富國島沉香進入發燒排行的影片

香港今日社論2020年12月10日(100蚊花旦頭)

https://youtu.be/Hx4mm043S8A

請各網友支持巴打台

巴打台購物網址

https://badatoy.com/shop/

巴打台Facebook

https://www.facebook.com/badatoyhk/

巴打台Youtube Channel:

https://www.youtube.com/channel/UCmc27Xd9EBFnc2QsayzA12g

------------------------

明報社評

中國國藥集團研發的一款新冠疫苗,獲阿聯酋批准註冊上市,當地衛生部門覆核臨牀測試數據,確認國藥疫苗有效率為86%。阿聯酋抗疫表現在中東相對理想,病毒檢測率更位居全球最前列,國藥在當地的第三期臨牀測試,超過3萬人參與,今次是首度有關於中國新冠疫苗有效率的分析結果,詳細數據有待阿聯酋和國藥進一步交代,惟以阿聯酋抗疫之積極,沒理由假設當地衛生部門審視兒戲,阿聯酋對國藥疫苗投下信心一票,有利中國新冠疫苗爭取更多國家認可。「疫苗政治」明年將主導全球,勾心鬥角和抹黑操作勢將此起彼落。歐美對非西方疫苗有很多質疑,與此同時,西方富國又大量包攬自家疫苗,窮國無從問津,唯有確保疫苗供應多元,始有機會打破這種不公平局面。

蘋果頭條

美國財政部宣佈根據《全球馬格尼茨基人權法案》 (Global Magnitsky Act) 制裁綽號「崩牙駒」的澳門知名江湖人物尹國駒以及3間由他控制的公司,包括東美投資集團有限公司、Palau China Hung-Mun Cultural Association和世界洪門歷史文代協會。財政部指他在北京的一帶一路倡議的背景下,在東南亞擴張其犯罪活動。財政部指尹國駒是三合會組織14K的頭領,該組織涉及販毒、非法賭博、敲詐、販賣人口等連串罪行。而在帛琉(Palau),除了上述罪行外,14K還涉及行賄和貪污等犯罪活動。至於尹國駒,財政部指他作為企業 – 包括國營企業 – 的負責人,他或其企業成員涉及貪污、挪用公款、為個人得益徵用私人財產、涉及政府合約和開發天然資源等的貪污行為及行賄。

東方正論

第4波疫情來勢洶洶,不知伊於胡底,市民聞疫色變,港府更推出嚴厲禁聚措施,務求在短時間內遏止疫情。很可惜,即使大部分香港市民願意遵守禁令,仍然有一撮人唯恐天下不亂,不斷扯香港後腿,說的正是南亞兵團,亦即是本港最大的治安毒瘤。禁聚令生效之際,南亞人士依然大模廝樣在街頭犯禁聚賭,期間更拉下口罩口沫橫飛甚至隨地小便,一旦爆疫,後果不堪設想。荃灣三陂坊遊樂場涼亭、深水埗南昌街休憩處正是南亞兵團聚賭之地,前者每日入黑之後賭檔開始運作,由一名疑有黑幫背景的男子主持,高峰期聚集約20人,有男有女,除南亞人士外,更有癮君子等,以賭「十三張」為主

星島社論

新冠肺炎疫情嚴峻,本港昨日新增一百零四宗確診個案,當中三十五宗為本地源頭不明個案,其中將軍澳–藍田隧道地盤共有六名工人確診或初步確診,出現小型爆疫。至於葵盛西邨八座爆疫十二日後,港府昨終要求相關大廈的居民需接受強制檢測,並同樣要求錦豐苑錦蕙閣居民及一田沙田分店的工作人員接受強制檢測,惟未有同時執行禁足令配合。呼吸系統科醫生梁子超批評,當局現時才在葵盛西邨推強制檢測是「遲了不少」,但相信可令已離開該邨的居民進行檢測。而繼葵盛西邨及馬鞍山錦豐苑後,九龍灣麗晶花園第六座同一座向單位亦急現七人確診,引發居民恐慌,衛生署昨晚急忙公布相關住客同需接受強制檢測。

經濟社評

美國大選塵埃落定,行將卸任總統的特朗普與其團隊,在最後幾星期還頻頻出招升級遏制中國,企圖為候任總統拜登對華政策設立框框,令拜登遏華難有迴旋空間,亦為自己4年後捲土重來累積政治資本。面對中美矛盾續升級,中國更須沉着應對,力阻脫鈎成為事實。美國眾議院周二通過2021年《國防授權法》,確定建立太平洋威懾倡議(Pacific Deterrence Initiative,PDI),增加攻擊潛艇的資金,強化在印太地區的態勢和結盟,又制定多項制止中國取得美國敏感軍事技術和數據措施。參謀長聯席會議主席密利更在一個公開場合上渲染「中國威脅論」,聲稱中國經濟崛起後投入大量資源提升軍事實力,試圖在2035年追上美國,並在本世紀中葉有打敗美軍的能力。

臺灣藍染工藝文化的興微與開拓

為了解決富國島沉香 的問題,作者林佳靜 這樣論述:

臺灣傳統藍染產業與生產技術自1940年代逐漸沒落,消微近六十年的台灣藍染自1990年代起,努力於藍草的復育、藍靛技術的重建與染纈技術的復興,成功找回屬於台灣傳統的藍染工藝。本研究觀察於自1999~2019這二十年間復振的歷程,歸納出藍染復振成功的三大面向分別是:政府對於文化政策的推行、工藝技術的教學推廣、客家文化的轉譯形塑,藍染在二十年間迅速成為家喻戶曉的本土文化,成為屬於台灣的「台灣藍」。藍染從復振前以民生產業的角色至復振後,轉變為具有台灣文化的創意產業與藝術創作的模式為定位,藍染在工藝復振上逐漸站穩腳步,本研究探討藍染推廣至今,台灣以優秀的生物研發科技和機械設備創新技術為藍染工藝技術邁向

下一個劃世紀的創新模式。工業技術研院利用合成生物學開發微生物的生質染料並將廢棄蚵殼循環再生發展環保染料;愛染客團隊利用3D列印技術設計出創新夾具與磁吸式夾板、以雷射雕刻防染夾板作為藍染工藝技術的創新輔具;卓也藍染致力於製靛過程規格化、染整設備機械化成功的設計出創新染整機械設備。在全球競爭環境下,台灣透過新的科技與技術,持續為台灣傳統的藍染開拓出嶄新的風貌。

留聲機時代:日治時期唱片工業發展史

為了解決富國島沉香 的問題,作者林良哲 這樣論述:

「很久以前,世界是以七十八轉的速度運行的。」 十九世紀末,一種奇巧的西方機器引進臺灣,在當時稱為「蓄音器」,也就是「留聲機」。新機器的輸入,開啟了臺灣的唱片工業,也改變了大眾的視聽經驗與娛樂方式。自此,各大唱片公司紛紛設立,發行南北管、歌仔戲、客家八音等戲曲唱片,1931年以後更推出臺語流行歌唱片。為了拓展市場,各大唱片公司發展出商業體系,透過日本製作、臺灣發行的方式,在各城市鄉鎮設立「小賣店」,甚至藉由外貿方式,將唱片發售到中國閩南及南洋各國的華人社會,進而開創臺灣唱片工業第一波的高鋒。 在數位科技興起之前,唱片是儲存聲音的工具。其原理是將類比訊號(Analo

g Signal)轉換為軌道刻紋,再製作成圓盤模具,然後利用蟲膠(Shellac)或塑膠(Plastic)做為原料,壓制成為唱片。以蟲膠為原料的唱片每分鐘轉速標準為七十八圈,因此被稱為「七十八轉唱片」,英文名稱為Standard Playing(簡稱SP)。這種方式不但能保存聲音,而且能大量生產、製作,所保存的聲音也得以「複製」,音樂或是歌曲便藉由這種方式傳遞,從此改變了人類社會的閱聽習慣,並增加娛樂方式,創造出新的商業市場。 由於唱片的製作和發行必須透過商業體制來運作,經營者可從中獲取利潤,唱片工業因而應運而生。1890年代,歐美各國的留聲機及唱片製作技術日益成熟,唱片公司紛

紛設立,聘請專業錄音師帶著沉重的錄音器材,到各地錄製音樂,甚至飄洋過海來到東方的中國、日本、香港、印度等地,錄製當地的傳統音樂和民謠。1900年之後,日本等國也開始設立唱片公司,以擺脫歐美唱片公司的操控,不但能自行研發、生產留聲機及唱片,也能推陳出新,製作各種各樣的音樂,包括傳統戲曲、民謠,甚至配合當時的唱片工業而產生「新型態」的歌曲。 可見在唱片工業發展初期,聲音的儲存有所限制,錄音的品質尚待改善,而且唱片的設計、材質也有缺陷。到了1900年代,發展出儲存聲音且能大量複製的技術,讓人趨之若鶩,在西洋和東方社會,唱片市場逐漸興起,規模日益擴大。 以日本來說,在明

治維新後積極吸收歐美文化,促成「文明開化」,唱片工業也隨之進入日本。唱片公司透過股票來籌募資金,大量錄製各種傳統音樂,後來日本的唱片公司看上殖民地臺灣,將這股浪潮引進,臺灣音樂也遠渡日本錄製,拓展了臺灣唱片市場。 1930年代,臺灣的唱片工業開始成長,唱片公司也紛紛成立,透過各地的「小賣店」,展示了各類型唱片;之後又配合著電影、無線電臺的發展,讓歌曲傳播出去。我們所熟知的歌曲〈望春風〉、〈雨夜花〉、〈心酸酸〉、〈青春嶺〉……就這樣被傳唱下來。 本書作者是臺灣挖掘留聲機唱片的先驅。多年來,他從唱片收藏家跨足到唱片工業的分析,甚至臺語流行歌曲的研究,在音樂創作和流行

歌研究上成績斐然。他以實證史學手法和非虛構的敘述方式,以一個個小故事的形態,書寫看似零散卻又重要的議題,帶領讀者一窺日治時期臺灣唱片工業的整體樣貌。 ※【紀臺灣】圖說臺灣史系列 《凝視時代:日治時期臺灣的寫真館》 《臺北歷史.空間.建築:新莊、艋舺、西門、大龍峒、圓山、劍潭》 《太陽旗下的制服學生》 《臺北城中故事:重慶南路街區歷史散步》 《從臺車到巴士:百年臺灣地方交通演進史》 《留聲機時代:日治時期唱片工業發展史》 名人推薦 徐玫玲|輔仁大學音樂學系專任教授 徐登芳|《留聲曲盤中的臺灣:聽

見百年美聲與歷史風情》作者 陳培豐|中央研究院臺灣史研究所研究員 陳明章|音樂創作人 廖振富|國立臺灣文學館前館長、中興大學臺灣文學與跨國文化研究所兼任特聘教授 (依姓氏筆劃排列) 各界好評 「良哲是臺灣最早期挖掘留聲機老曲盤的先驅,他不但熱心分享,也無私將所珍藏的留聲機唱片與臺大圖書館合作數位化,此回新書《留聲機時代:日治時期唱片工業發展史》更是集結他數十年沉浸臺灣老曲盤研究的心血結晶,再次嘉惠日治時期唱片音樂愛好者。」 ──徐登芳,《留聲曲盤中的臺灣:聽見百年美聲與歷史風情》作者 「良哲從唱片收藏家跨足到唱片工業的

分析,甚至臺語流行歌曲的研究,二十多年來始於『興趣』,爾後提升至『使命』」,為臺灣唱片收藏界的異數。此書,是他自詡對於留聲機音樂時代所應盡的書寫任務,流露出兼具收藏家與研究者豐碩之文字成果。」──徐玫玲,輔仁大學音樂學系專任教授 「本書像是一堆閃亮亮的碎鑽般,單位體積雖小但內容卻鉅細靡遺,具有相當的分量和價值。再加上這些內容附有很詳細的補充材料,各個單元亦按照時序書寫敘述,因此閱讀者只要按圖索驥便能透過多樣而不同議題的拼湊,進而一窺日治時期臺語流行歌曲的整體樣貌。」──陳培豐,中央研究院臺灣史研究所研究員 「和良哲認識時,他還是一位大學生,爾後也成為了我在音樂創

作路上,一位重要的合作伙伴。早在二十六年前,他開始收藏台灣的七十八轉蟲膠唱片,每次見面,都聽著良哲像孩子一樣興奮,說起收藏的唱片故事。這本《留聲機時代:日治時期唱片工業發展史》正是他多年的心血,我只能說:『佩服!再佩服!』也謝謝他對台灣音樂史的整理,為歷史留下紀錄。」 ──陳明章,音樂創作人 「良哲的斜槓人生,一路走來,精彩無比,除資深記者的本業,他在音樂創作、流行歌與電影研究、地方文史探索、人物傳記寫作都迭有創穫。作者以他長期收藏蟲膠唱片、留聲機為基礎,輔以豐富的知識、生動的文筆,乃至蒐集、轉化史料的能力,寫出一本精彩的好書。 好讀又好看,有知識又有趣味,是本書的

一大特色。作者化身為高明的說書人,透過一連串生動的故事,將臺灣唱片工業的起源發展,娓娓道來,栩栩如生在讀者面前播映,絕無冷場。」──廖振富,國立臺灣文學館前館長、中興大學臺灣文學與跨國文化研究所兼任特聘教授

華南陸塊中部早古生代及早中生代花崗岩類年代及地球化學研究

為了解決富國島沉香 的問題,作者鐘萱 這樣論述:

在華南陸塊中部(武夷-雲開造山帶以西、雪峰山造山帶以東)廣泛出露早古生代與早中生代侵入岩,岩性多為中性及酸性花崗岩類。華南陸塊雖由西北的揚子地塊與東南的華夏地塊所拼合而成,然而聚合時間與機制仍存在不同見解,特別在華南中部湖南一帶的拼合位置迄今未明。本研究針對本區兩時代花崗岩類分析鋯石鈾-鉛年齡及全岩地球化學,以討論早古生代與早中生代侵入岩的岩石成因,並據以檢視可能的揚子與華夏地塊交界及其拼合史。本區早古生代花崗岩類岩體侵入時代可分為兩期。第一期之年齡範圍在444~423 Ma,峰值為437 Ma,形成華夏地塊的萬洋山、北諸廣山、彭公廟、丰頂山以及揚子地塊的板杉鋪、宏廈橋等大量I型花崗岩岩體。

另也形成局部S型花崗岩於上述萬洋山、彭公廟兩岩體以及介於S型-I型間的過渡型花崗岩於揚子地塊的苗兒山、越城嶺、海洋山等花崗閃長岩及花崗岩岩體。第二期之年齡範圍在418~400 Ma,峰值為403 Ma,形成少量I型花崗岩疊加於丰頂山岩體北側、彭公廟岩體北側、北諸廣岩體與板杉鋪岩體;並有少量仍具過渡型特徵花崗岩疊加於前期苗兒山、越城嶺岩體。兩期I型花崗岩在各岩體中主要岩漿演化機制為由花崗閃長岩至花崗岩質岩漿的結晶分化,不同岩體之間則有地殼混染的程度差異。本區早中生代花崗岩類岩體侵入時代亦分為兩期。第一期之年齡範圍為232~217 Ma,峰值為222 Ma,不僅產生I型花崗岩,包含揚子地塊的溈山、

紫雲山、關帝廟等花崗岩體及白馬山、歇馬等花崗閃長岩岩體,而且產生大量S型(含過渡型)花崗岩,包含揚子地塊的塔山、陽明山、五峰仙花崗岩岩體,以及華夏地塊的丫江橋、鄧阜仙、小溪洞、南諸廣等花崗岩岩體。第二期之年齡範圍為214~206 Ma,峰值為212 Ma,再次形成I型花崗岩質岩漿疊加於前期產生的溈山、紫雲山、白馬山、歇馬岩體,並形成過渡型岩漿侵入或疊加於早古生代的苗兒山、越城嶺岩體。各岩體中的化學組成主要受到結晶分化所控制,不同岩體之間則有地殼混染的程度差異。揚子與華夏地塊的交界一般認為是江山-紹興斷裂帶的延伸連接至郴州-臨武斷裂帶,早古生代I型花崗岩廣泛分布於其兩側。地體構造投圖顯示兩期I型

花崗岩均屬於火山弧環境,第一期S型花崗岩屬於後碰撞環境,第二期過渡型花崗岩則屬於板內環境。根據此結果,推論早古生代時期揚子地塊與華夏地塊已拼合,可能受到類似地函熱柱的湧昇熱源影響形成陸內造山,在兩個地塊上均形成帶有地函來源特徵的I型花崗岩及上部地殼熔融而成的S型及過渡型花崗岩。早中生代第一期的I型與S型花崗岩岩體呈區域性分布,但分布界線並未沿著江山-紹興斷裂帶的延伸及郴州-臨武斷裂帶,而是跨越揚子地塊呈現東北東-西南西走向,地體構造投圖顯示西北的I型花崗岩屬於火山弧構造環境,東南的S型花崗岩則屬於同碰撞至板內環境。早中生代第二期,I型與S型花崗岩岩體均分布於安化-羅城斷裂帶東側,北邊的I型延續

第一期帶有火山弧構造環境特徵,南邊的S型則延續早古生代第二期,仍具有板內構造環境特徵。早中生代花崗岩類S型與I型的分布,顯示花崗岩的形成並非如過去認知受控於西南邊印支造山運動(中南半島與華南陸塊碰撞)或北邊華北陸塊向華南碰撞拼合,而可能是受到華南西南外海縫合構造的遠程效應所致。

想知道富國島沉香更多一定要看下面主題

富國島沉香的網路口碑排行榜

-

-

#3.沉香的六种主要味道 - 简书

越南富国岛线香. 沉香几种常见的味道如下:. 1.甜味沉香树种有蜜香树,既然是“蜜香”,甜味自然首当其冲,甜味可谓沉香最重要的感官享受。不同的沉香所 ... 於 www.jianshu.com -

#4.[三香堂F310 富國島沉香]1斤裝台灣香沉香檀香環保

三香堂粉末系列皆已原木研磨而成。不搓油/堅持純天然!。安心無毒請放心使用-三香堂沉香|PChome商店街. 於 www.pcstore.com.tw -

#5.富國島越南- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2022年5月

美玉之家~木之森越南富國島天然沉香蟲漏家用熏香無粘粉線香小盤香室內安神台北市 ... 【勝發香舖】惠安系越南富國島沉香片,每10克300元,每兩1000元,買3兩加送10 ... 於 www.lbj.tw -

#6.玩沉香不可忽略的产地越南详解 - 知乎专栏

关于越南沉香我觉得还有必要通过文章给大家进行一次交流, ... 其实在越南从北部的黄连山到南部的富国岛都产沉香,大体的给大家罗列一下:北部产地 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#7.越南富国岛野生沉水沉香烟丝

100克起批,越南富国岛野生沉水沉香烟丝,品相油脂丰富,双面结油,味道果香甜味、花蜜香甜味非常好闻,老远能闻到香味,点燃一支,满屋香! 於 www.jxg866.com -

#8.包機直飛富國島~跨海纜車雙樂園、海島生態、渡假浮潛

富國島 Phu Quoc Island. 位於越南最西南方的富國島,是越南最大的島嶼,充滿著海島熱帶風情,雖然比起菲律賓或泰國的 ... 於 tour.settour.com.tw -

#9.【越南版馬爾地夫】富國島五跳島一日遊(含纜車) - KKday

此行程帶您遊玩五小島,富國島的絕美風景一網打盡,還能體驗纜車,留下深刻的記憶。 Explore five islands near Phu Quoc Island and capture stunning ocean views; Gain ... 於 m.kkday.com -

#10.戀人專屬甜蜜時光越南富國島島嶼風情玩樂5大特色(含住宿推薦 ...

前後共去了五趟,比較有特色的浪漫風情旅店或渡假村介紹給大家。 以高級渡假村而言,2年前在富國島的渡假村大都以北邊Vinpearl Phu Quoc Ocean Resort和Fusion Resort ... 於 gandan.me -

#11.BL-愛芽芽超划算珍珠島1日券六日遊-超悠旅行社-頂尖旅遊

真的免費! 情人島一日出海費用(島上酒水暢飲); 占婆塔,占婆遺址,砌磚藝術大師,越南的吳哥窟! 【沉香塔】是芽莊市的新地標之一,就在芽莊市政廳的斜對面。 於 www.summittour.com.tw -

#12.瑶瑶沉香日记之奇楠转变篇上 - 沉香禅

从学术界来讲,奇楠是单一的树种,1870年,由法国植物学家Pierre在越南富国岛及柬埔寨山区发现类似沉香的新品种(换个角度来说也证明了奇楠的部分产 ... 於 www.chenxiangchan.com -

#13.sandalwood_pavilion - Instagram

Vietnam Phu Quoc Agarwood Line Incense Stick 20g (台灣製造) 越南富國島土 ... Natural Agarwood Incense Cone 200g (好印象/台灣製造)沉香香塔香. 於 www.instagram.com -

#14.越南富國島沉香片 - 勝發香舖

惠安系越南富國島沉香片,生結採集. ... 可能是地理環境的因素,讓富國島沉香花香味較一般越南沉香弱. 但涼味又比一般越南沉香強,香味走向個人認為位於柬埔寨沉香與 ... 於 www.bai-bai.com.tw -

#15.越南富國島沉香私房臥香 - 寶傑香木手作香坊

台灣少見從採購到銷售,純天然一條龍服務,無化學香精,助燃劑,石灰粉,從原材到成品一條龍製作,全面掌握所有製香環節,製作出真正安心的天然香品(立香香環臥香小盤香香 ... 於 www.baujiewood.com.tw -

#16.越南沉香各產區分享@ 老佛教文物、老佛牌 - 隨意窩

在越南很多省份皆有沉香樹種之分佈,然而各省由於自然環境(海沷高度、雨量、 ... (Dong Nai)、西寧(Tay Ninh)、安江(An Giang)、堅江(Kien Giang)、富國島(Dao phu ... 於 blog.xuite.net -

#17.富國島旅遊購物清單,富國島旅行必買物品 - 人人焦點

越南的沉香特別有名,可以在當地進行銷售,還可以製作香水,同時還可以對外出口。法國的香水原料就是在這裡採集的。那麼名貴的法國香水在這裡也可以獲取。 於 ppfocus.com -

#18.盤點越南富國島必去景點!超美海星沙灘+世界最長跨海纜車

想飛轉去個有陽光與海灘嘅地方渡假,除咗泰國布吉、印尼峇里島等,相信越南富國島(Phu Quoc Island)將成為港人新寵! 富國島係越南最大島嶼, ... 於 holiday.presslogic.com -

#19.『寶傑香木』 越南富國島沉香手工香100%純現貨沈香水沉 ...

Baojie Fragrant Wood Phu Quoc Island Agarwood, Vietnam, handmade incense 100 pure in stock 寶傑香木 手作香品行家推薦高檔惠安野生老料富國島沉香古云:香引之首 ... 於 shop.price.com.hk -

#20.越南沉香- 头条搜索

越南是著名的沉香产区,尤其是越南的芽庄奇楠,更是顶级沉香的代名词。除了芽庄,越南沉香产区还有惠安、顺化、广平、广 ... 越南富国岛沉香怎么样 · 沉香会越戴越香吗. 於 m.toutiao.com -

#21.会安-沉香木 - 去哪儿攻略

古代,越南向中国上贡的沉香基本来自会安,可以说越南最上等的沉香几乎全从会安出。 越南会安沉香:以“清雅”著称,其香韵特点是味道凉、甜双重性,香气中有果香或 ... 於 travel.qunar.com -

#22.【愛芽芽】超划算。芽莊珍珠島五日遊( 含珍珠島一日劵) - 甲聯網

越南迪士尼~珍珠島樂園:一票到底,從早玩到晚、玩到瘋、玩到HIGH! ☆占婆塔,占婆遺址,砌磚藝術大師,越南的吳哥窟! ☆【沉香塔】是芽莊市的新地標之一,就在芽莊 ... 於 www.mta.com.tw -

#23.沉香居[LU-9920 越南富國島臥香200g] | 露天拍賣

你在找的沉香居[LU-9920 越南富國島臥香200g]就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供瀏覽. 於 www.ruten.com.tw -

#24.越南沉香產地直營- 【正意沉香】 ❇️富國島沉香粉 ... - Facebook

不曾去過富國島,但是你也要來嚐試看看這獨特氣息。 味道確實讓你聞到後讓人再三想回味,所以沉香顏色深淺,油脂多少,都要以香味為準。那個香甜味爆發感會讓你難忘, 當你 ... 於 m.facebook.com -

#25.海南沉香中的顶级品——奇楠-九洲香缘

1870年,法国植物学家Pierre在越南富国岛及柬埔寨的Aral山(属于Samrons-Tong省)发现类似沉香树的新品种。根据植物分类学的方法,其明显有别于“惠安 ... 於 999hncx.com -

#26.沉香路- 沉香價錢(沉香價格) ...沉香等級分一至七級。wiki - 水 ...

沉香 路- 沉香價錢(沉香價格) ...沉香等級分一至七級。wiki - 水沉香- 沉香論壇Agarwood Price Density ... 人工沉香一律說是富國島的。 於 agarwood-wiki.blogspot.com -

#27.【2022年最新優惠】富國島M度假村(M Resort Phu Quoc)

富國島 M度假村的可預訂房型 ; 五彩碎紙屋(Confetti House) · 客房面積:85平方公尺/915平方英尺 ; 沉香木屋(Agarwood House) · 客房面積:35平方公尺/377平方英尺 ; 舒適花園 ... 於 www.agoda.com -

#28.富國島-FindPrice價格網|2022年4月熱門拍賣商品

【優惠】富國島麗笙藍光飯店3天2夜住宿&餐點&Vinwonders 樂園&Vinpearl Safari 動物園門票&免費機場接送. KLOOK客路. 越南富國島沉香佛珠49.47克手串10.5mm 108 ... 於 www.findprice.com.tw -

#29.越南野生富國島沉香 - 奇摩拍賣

越南野生富國島沉香| ... 越南野生富國島沉香. 0. 直購 #越南富國島沉香. 定價. $1100. 數量. 立即購買. 加入購物車. 即時通. 付款方式. 全家取貨付款; 7-ELEVEN取貨 ... 於 tw.bid.yahoo.com -

#30.不再聽謠傳!看看真實的富森紅土沉-沉香基礎知識46

福山縣的支柱產業和沉香無關,最主要的是金礦,這裡有越南最大金礦。 ... 而近期的市場,新的炒作熱點將是富森紅土、富國島沉香和老汶萊。 於 kknews.cc -

#31.惠安系越南富國島沉香片,每10克300元,每兩1000元

買惠安系越南富國島沉香片,每10克300元,每兩1000元,生結採集(惠安沉香木,品香,薰香,淨香柴)【勝發香舖】 - 的最低價格NT$300.00•BEECOST已在4分鐘前更新. 於 beecost.tw -

#32.頂級香木 - 富山香堂

達拉干是印尼加里萬丹島上的一個港口,屬加里萬丹島。 ... 一般沉香加熱時才會散發出香氣,唯有「琦楠」與「菩薩沉」香材本身就有香氣,菩薩沉:沉香油脂均勻沒有沉水 ... 於 www.53fs.com -

#33.心動富國島~全程五星飯店、南島跨海纜車、AWOW秀7日

富國島 絕對是淳樸風情島嶼中的經典,這裡依然保持著最初的天然和純淨,沒有過度的開發,擁有充足的陽光、清澈的海水、溫柔的海風、潔白私密的沙灘、搖曳的棕梠樹、挑逗 ... 於 www.travel4u.com.tw -

#34.四個方面帶你瞭解奇楠

另據越南《富國島的植物》一書中記載:“昔富國島多產,安江省也有,但最多為高棉”。不過在經歷百多年後,在今日已無從查證了。 奇楠的等級 國人對沉香方面的研究頗為 ... 於 www.laoziliao.net -

#35.越南富國島土沉臥香(台灣製造) Vietnam Phu Quoc Agarwood ...

Buy 越南富國島土沉臥香(台灣製造) Vietnam Phu Quoc Agarwood Line Incense Stick ... 因其獨特的地理位置,所以其所產的沉香略帶淡淡的柬埔寨特有花香,早年產的沉香 ... 於 www.carousell.sg -

#36.微煙惠安沉香環(共二款) - Pripdw

惠安(富國島) 沉香微盤一盒40環做了超過半年的富國島(隸屬於惠安系沉香) 單方製作當你點燃富國島沉香後, 你會發覺它的香氣是那麼獨特清爽甜蜜涼… 於 www.familynline.me -

#37.越南沉香- 雲在林間- udn部落格

目前,富國島已有300多棵成年沉香樹。 慶和省是栽培沉香樹屬植物的地區,這裏的氣候和環境條件最適宜於該樹種的栽培和結香。據慶和省科學技術和環境部 ... 於 blog.udn.com -

#38.珍愛富國花岩巧嶼水漾富國.海濱度假村五日 - 盈達旅遊

InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort富國島長灘洲際度假酒店在越南最具 ... 在此也可以挑選購買越南腰果,乾果,越南咖啡,越南沉香等土特產品,送禮自用兩 ... 於 www.comebesttour.com.tw -

#39.越南沉香的形成及分布 - 投資天地的部落格

越南沉香的形成及分布~ 中國古人把有沉香氣味的木材都稱為「沉香木」, ... Ninh)、安江(An Giang)、堅江(Kien Giang)、富國島(Dao phu Quoc)。 於 fashionpuer.pixnet.net -

#40.越南水沉(富國島)微盤香(H102) 1H.40單環買三送一

沉香 系列; 越南水沉(富國島)微盤香(H102) 1H.40單環買三送一. 產品選購. Details. 越南水沉(富國島)微盤香(H102) 1H.40單環買三送一. 價格:$1,400; 特價:$720 ... 於 www.888guanyin.com -

#41.越南來台的價格推薦- 2022年5月| 比價比個夠BigGo

越南富國島沉香佛珠49.47克手串10.5mm 108顆《正野生》喜歡找我喔帶回來台灣不多!! $30,000. 價格持平. 於 biggo.com.tw -

#42.豪華芽莊+大叻雙城山海戀六日(山城大叻/珍珠島住二晚+樂園一 ...

目前位置:; 首頁 · 越南 · 南越(胡志明、芽莊、大勒、富國島). 愛芽芽好好玩~豪華芽莊+大叻雙城山海戀六日(山城大叻/珍珠島住二晚+樂園一票到底/無購物/含稅簽)_直飛 ... 於 www.gloriatour.com.tw -

#43.富國島沉香| 飛比價格

越南富國島沉香片野生真沉香1g35元 · 【原木香】惠安沉香沈香富國島沉香木檀香木沈香木芽莊沈香沈香片芽莊沉香沉香片惠安沈香原木香煙片 · 《珍典沉香》行家推薦高檔惠安野生 ... 於 feebee.com.tw -

#44.富國島M 度假村(M Resort Phu Quoc) - 酒店 - Trip.com

Trip.com 提供富國島M 度假村優惠價錢介绍,限時優惠富國島M 度假村預訂,馬上選擇房型,查看真實富國島M 度假村住 ... 富國島M 度假村(M Resort Phu Quoc)沉香木小屋 ... 於 hk.trip.com -

#45.沉香的世界(@gy557788) / Twitter

專營-野生沉香. ... 印尼-加里曼丹沉香擺件(棍料) 沉香的世界-官方 ... 越南-富國島沉香(板頭料) 濃,醇,香,帶瓜味沁意甘甜,醇厚的奶香充溢,久久不散沉香的世界-官方 ... 於 twitter.com -

#46.富国岛为什么是越南的 - 九宝网

富国岛是哪个国家 · 越南旗袍 · 美国打越南的原因 · 越南富国岛图片 · 德国 · 富国岛地图 · 越南富国岛沉香 · 富国岛万豪酒店 · 意大利. 热门内容. 於 www.59bao.cn -

#47.梁辰说沉香之详解越南沉香产地 - 腾讯新闻

说起来越南沉香大部分香友的概念也许只能叫出几个熟悉的名字比如:芽庄、富森、顺化。其实在越南从北部的黄连山到南部的富国岛都产沉香,大体的给大家罗列 ... 於 new.qq.com -

#48.四点带你了解什么才是真正的奇楠-新闻频道 - 手机搜狐

另据越南《富国岛的植物》一书中记载:“昔富国岛多产,安江省也有,但最多为柬埔寨”。不过在经历百多年后,在今日已无从查证了。 奇楠的等级. 国人对沉香方面的研究颇 ... 於 m.sohu.com -

#49.島沉香-新人首單立減十元-2022年5月|淘寶海外

當然來淘寶海外,淘寶當前有73件島沉香相關的商品在售,其中按品牌劃分,有木之森6件。 在這些島沉香的 ... 越南富國島沉香線香室內臥室薰香安神助眠天然線香淨化空氣. 於 world.taobao.com -

#50.富国岛和芽庄比,哪一个更值得去? - 马蜂窝

富国岛. 10年前去了一次,那时很好,人很少,俄罗斯人比较多,海鲜丰富,不过2018年又一次去. 富国岛 ... 芽庄以沉香与赌场出名,配套齐全。 於 www.mafengwo.cn -

#51.稀有沉香系列 - 祇園香道文化工作室

棋楠為頂級沉香的代表,當你打開收納盒之間,一陣濃郁芬芳的香味撲鼻,你就知道為何棋楠是頂級沉香了。 於 www.smarthome.tw -

#52.越南沉香與海南沉香有沒有關聯? - 時尚之都

關於越南沉香我覺得還有必要通過文章給大家進行一次交流,越南是. ... 其實在越南從北部的黃連山到南部的富國島都產沉香,大體的給大家羅列一下:北部 ... 於 skrfashion.com -

#53.富国岛旅游购物清单,富国岛旅行必买物品 - TOM资讯

越南的沉香特别有名,可以在当地进行销售,还可以制作香水,同时还可以对外出口。法国的香水原料就是在这里采集的。那么名贵的法国香水在这里也可以获取。 於 news.tom.com -

#54.原木香惠安沉香(富國島15-20年)

純天然拜拜佛香製作,SGS檢驗合格,無化學香精、助燃劑、石灰粉。從原木到成品一條龍製作,全面掌握所有製香環節,製作出真正安心的天然香品(立香香環臥香小盤香香 ... 於 www.ymswood.com.tw -

#55.沉香——奇楠轉變篇 - 壹讀

從學術界來講,奇楠是單一的樹種,1870年,由法國植物學家Pierre在越南富國島及柬埔寨山區發現類似沉香的新品種(換個角度來說也證明了奇楠的部分產 ... 於 read01.com -

#56.【愛芽芽】超划算。芽莊珍珠島五日遊( 含珍珠島一日劵) - 中天 ...

占婆塔,占婆遺址,砌磚藝術大師,越南的吳哥窟! ☆【沉香塔】是芽莊市的新地標之一,就在芽莊市政廳的斜對面。主體建築主要是以慶和省的沉香為靈感所設計而成的觀景 ... 於 www.chinasky.com.tw -

#57.富國島台灣的推薦與評價,FACEBOOK

越南「富國島」的簡史和中華民國國軍的關係1671年,華人鄚玖因不願臣服於清朝, 率部眾投奔真臘(今... 中華民國政府先在台灣興建眷村住宅,名為「赴台新村」。 於 hotel.mediatagtw.com -

#58.清流中岛美香- Discover

Explore the latest videos from hashtags: #林美香, #広瀬美香, #杉本美香, #やっぱ広瀬香美, #砂美香, #富國島沉香, #服部美香, #切り抜き広瀬香美, #現在の広瀬香美 ... 於 www.tiktok.com -

#59.柬埔寨奇楠沉香木 - 雪花新闻

关于奇楠的定义,学术界与香道界有着不一样的看法。学术界认为奇楠是单一树种,是1870年,由法国植物学家Pierre在越南富国岛及柬埔寨山区发现类似沉香 ... 於 www.xuehua.us -

#60.2019探秘越南沉香店的真假越南沉香 - 一起去越南

来到越南,你会发街面上现有很多这样写着中文字的沉香店,而这种店不仅有中文 ... 本地人去的按摩院 03/08; 2019不修邊幅的原始度假-越南富國島 11/06 ... 於 www.yqqvn.com -

#61.越南土沉 - 諸彼特市集

越南土沉比價結果第2頁,共141個商品,價格由100元到18000元。越南土沉商品:富國島沉香台灣香三香沉香檀香環保無毒越南香道紅土奇楠普洱茶三香堂沉香、F31250特級加里 ... 於 ji.zhupiter.com -

#62.富國秘境纜車動物園SAFARI 西貢文藝探索五日(GPVNM05002)

歡迎來到Best Western Premier Sonasea Phu Quoc富國島最佳西方頂級酒店 ... 在此也可以挑選購買越南腰果,乾果,越南咖啡,越南沉香等土特產品,送禮自用兩相宜。 於 www.cts-travel.com.tw