小亞細亞地圖的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦梁二平寫的 誰在地球的另一邊:從古代海圖看世界 和梁二平的 誰在地球的另一邊:從古代海圖看世界都 可以從中找到所需的評價。

另外網站何新:偽造的古希臘地圖和殖民史 - sa123也說明:何新:偽造的古希臘地圖和殖民史 ... 文明,都並非希臘半島文明的前身,因為無論這些古文明的創造者、語言及考古文化型別都與地中海東岸的小亞細亞和 ...

這兩本書分別來自風格司藝術創作坊 和風格司藝術創作坊所出版 。

逢甲大學 中國文學系 鄭慧如所指導 廖秀春的 齊邦媛、簡媜之老年與死亡書寫 (2021),提出小亞細亞地圖關鍵因素是什麼,來自於齊邦媛、簡媜、老年、死亡、老年學。

而第二篇論文國立清華大學 環境與文化資源學系所 張瑋琦所指導 李秋雲的 蘭嶼達悟族的米食接觸歷程 (2021),提出因為有 蘭嶼(紅頭嶼)、達悟(雅美)、白米、飲食選擇的重點而找出了 小亞細亞地圖的解答。

最後網站安纳托利亚|定义、历史、地图則補充:安纳托利亚,也称为小亚细亚,是今天构成土耳其亚洲部分的陆地半岛。在地理上,安纳托利亚可以被描述为亚洲西南部的地区,北面是黑海,东面和南面是东南托罗斯山脉和 ...

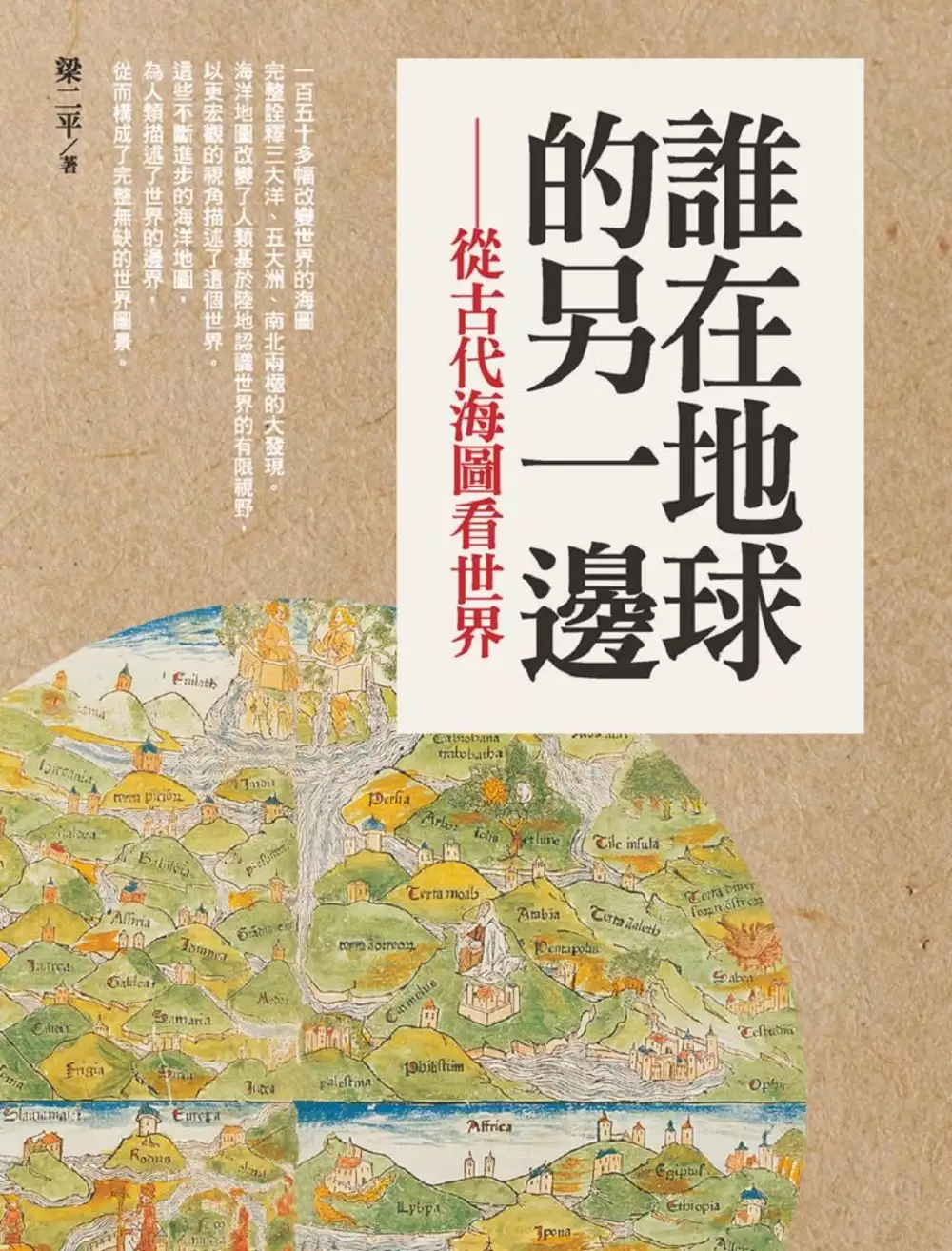

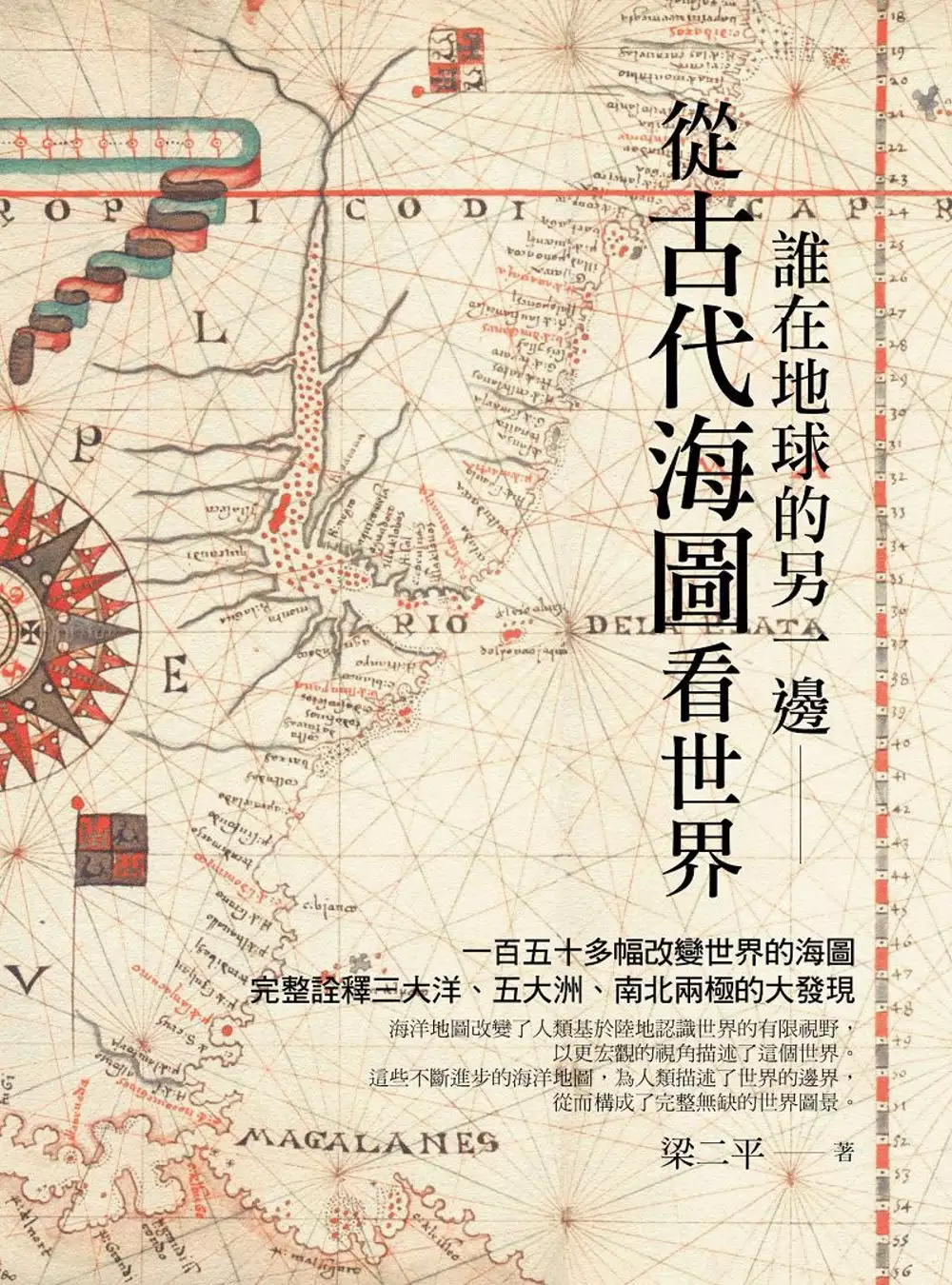

誰在地球的另一邊:從古代海圖看世界

為了解決小亞細亞地圖 的問題,作者梁二平 這樣論述:

海洋地圖改變了人類基於陸地認識世界的有限視野,以更宏觀的視角描述了這個世界。 這些不斷進步的海洋地圖,為人類描述了世界的邊界,從而構成了完整無缺的世界圖景。 一百五十多幅改變世界的海圖 完整詮釋三大洋、五大洲、南北兩極的大發現。 戳破大航海時代的神話,地理大發現的背後的目的是權力、掠奪與占有。 大航海啟動之後的四百年間,黑奴貿易使非洲失去的一億人口中,更加殘酷的現實是,殖民者不僅給美洲送去了黑奴,而且送去了幾百年的奴隸制。 自一四九二年哥倫布發現美洲所造成的所有文化創傷之中,沒有哪一個創傷比埃爾南‧科爾特斯對「瑪雅文明」和「印加文明」的毀滅更慘

重。 一八八四年「柏林會議」後,列強掀起瓜分非洲領土的狂潮,到一九一二年,列強已佔領非洲百分之九十六的土地。非洲被各帝國主義國家基本上瓜分完畢。 地球百分之七十的面積被海洋覆蓋。大海不僅與陸地有著緊密的地理關係,也對人類社會發展產生重要影響,而與海緊密接觸的人類活動,深刻改變了人類歷史進程。 誰在世界的另一邊——嘗試以「圖說」和「說圖」的方式,反映被海洋隔絕的世界是怎樣被一步步地被發現,又怎樣被一幅幅奇妙的地圖聯繫在一起。從中可以發現,不同時代、不同地域、不同文化背景的地圖繪製者,對空間有著不同的理解,描繪世界的方式也有所不同。可以感受到各種地圖所折射出不同的世界觀,和不同文明

的神奇演進與融合。 幾千年來,人類藉助航海認識了周邊世界,又通過控制海洋確立了各自的勢力範圍與相互關係。這些古代海圖不僅記錄了人們世界觀的演進,而且展現了各自的價值觀與權力意志,有發現,也有「被發現」,有優勝劣汰,也有弱肉強食……在商船與炮艦的交替中,在血與火的洗禮中,在不斷變化的海圖中,世界漸漸鋪排出今天的格局。

小亞細亞地圖進入發燒排行的影片

這次酒評家Wilson Kwok帶了個小道具來說酒。先說說他手上這個迷你陶器的外形,橢圓尖底,瓶上有雙耳。「它的名字叫Amphora,用黏土製作,早於3000年前中亞細亞就用它來釀製及貯藏葡萄酒。尖底容易插於泥土內,旁邊兩隻耳朵是把手,方便人們拿取。」Wilson指出其設計特色,「拿它釀酒的好處就是陶壁本身可以透氣,我們稱之為micro-oxygenation(微氧化),酒充分接觸氧氣後很快演化,這就是古人喝酒的風格。」

西·酒檔 SAI Liquor

地址:西營盤高街37號地下(堅尼地城及灣仔設分店)

電話:2838 2028

營業時間:1pm-10pm

註:Gabriëlskloof Amphora Sauvignon Blanc 2019 $228

足本訪問: https://bit.ly/2RRM7ZJ

===================================

? 8折全年睇《蘋果》即慳$121!

現有日費訂戶亦可轉訂? http://bit.ly/2YwE3Ma ?

訂閱《飲食男女》YouTube: http://bit.ly/2Md5V2k

Facebook: http://bit.ly/2MJejcp

Instagram: http://bit.ly/2EA3qpR

推薦影片:

美食的誕生|西環小店$40排骨麵 新鮮手搥炸排骨 月賣過萬塊 外脆肉腍滑 (飲食男女 Apple Daily) (https://youtu.be/xNV2EzWLq9w)

肥佬黎食勻18區|西營盤潮式滷水店 架己冷先識食嫩滑「中波」 鵝腸脆而無渣 肥佬黎:正到要外賣 (飲食男女 Apple Daily) (https://youtu.be/iQelSbySXMs)

西營盤西餐|26歲女廚酒店學師圓夢 借百萬開店 賣法式牛扒+酸種包+拿破崙 「米已成炊唔敢放棄」(飲食男女 Apple Daily) (https://youtu.be/FOrllWokEZU)

【假如沒有天價租】「福食」三老 唔靠綜援靠自己 (果籽 Apple Daily) (https://youtu.be/aUE2oQIDoV0)

【籽想旅行】直擊東南亞首個人妖騷後台 變性舞台一姐的日與夜 (果籽 Apple Daily) (https://youtu.be/CBBq_D0-Lsg)

【娛樂人物】情願市民留家唔好出街聚餐 鄧一君兩麵舖執笠蝕200萬 (蘋果日報 AppleDaily) (https://youtu.be/e3agbTOdfoY)

【這夜給惡人基一封信】大佬茅躉華日夜思念 回憶從8歲開始:兄弟有今生沒來世 (壹週刊 Next) (https://youtu.be/t06qjQbRIpY)

#SauvignonBlanc #葡萄酒 #品酒 #南非酒

#飲食男女 #StayHome #WithMe #跟我一樣 #宅在家

飲食男女 打卡大街小巷搵食地圖

https://hk.adai.ly/e/gPF0DIjsB9

《蘋果》每日為你增值 立即訂閱

https://hk.adai.ly/e/kbo0wDsxB9

齊邦媛、簡媜之老年與死亡書寫

為了解決小亞細亞地圖 的問題,作者廖秀春 這樣論述:

摘 要本文以齊邦媛、簡媜之老年與死亡書寫為主題,討論這兩位作家作品中的老年與死亡議題。爬梳文本集中於齊邦媛、簡媜書寫的散文,包括齊邦媛之《巨流河》、《一生中的一天:散文‧日記合輯》、《洄瀾》,簡媜之《誰在銀閃閃的地方,等你》及其他創作。「老年」與「死亡」議題,是近年文學研究的熱點。齊邦媛、簡媜兩位作家對於真實的生命情境,直接以作品回應生老病死的現場,書寫「老年」與「死亡」切入當代社會議題。齊邦媛在戰爭顛沛流離中目睹死亡,又在典範中驗證人生價值,而投入生命書寫。簡媜從質疑、抵抗人世間對性別與生命的歧見,到超越生命藩籬而書寫生命之歌。本文探看兩人的生命歷程與文學志業,探討來自於不同世代,出生於

不同地域及成長背景的文學交會。本文解析齊邦媛、簡媜的老年與死亡書寫,比較兩人觀點之異同,扣緊兩人作品中的終極關懷,呈現生老病死的主題。試圖自齊邦媛、簡媜之老年與死亡的感悟中,建立一套書寫老人的典範,完整「老年學」中的老年文學,並討論兩人作品中的老年與死亡書寫在台灣文學的定位。關鍵詞:齊邦媛、簡媜、老年、死亡、老年學

誰在地球的另一邊:從古代海圖看世界

為了解決小亞細亞地圖 的問題,作者梁二平 這樣論述:

海洋地圖改變了人類基於陸地認識世界的有限視野,以更宏觀的視角描述了這個世界。 這些不斷進步的海洋地圖,為人類描述了世界的邊界,從而構成了完整無缺的世界圖景。 一百五十多幅改變世界的海圖 完整詮釋三大洋、五大洲、南北兩極的大發現。 戳破大航海時代的神話,地理大發現的背後的目的是權力、掠奪與占有。 大航海啟動之後的四百年間,黑奴貿易使非洲失去的一億人口中,更加殘酷的現實是,殖民者不僅給美洲送去了黑奴,而且送去了幾百年的奴隸制。。 自一四九二年哥倫布發現美洲所造成的所有文化創傷之中,沒有哪一個創傷比埃爾南‧科爾特斯對「瑪雅文明」和「印加

文明」的毀滅更慘重。 一八八四年「柏林會議」後,列強掀起瓜分非洲領土的狂潮,到一九一二年,列強已佔領非洲百分之九十六的土地。非洲被各帝國主義國家基本上瓜分完畢。 地球百分之七十的面積被海洋覆蓋。大海不僅與陸地有著緊密的地理關係,也對人類社會發展產生重要影響,而與海緊密接觸的人類活動,深刻改變了人類歷史進程。 誰在世界的另一邊——嘗試以「圖說」和「說圖」的方式,反映被海洋隔絕的世界是怎樣被一步步地被發現,又怎樣被一幅幅奇妙的地圖聯繫在一起。從中可以發現,不同時代、不同地域、不同文化背景的地圖繪製者,對空間有著不同的理解,描繪世界的方式也有所不同。可以感受到各種地圖所

折射出不同的世界觀,和不同文明的神奇演進與融合。 幾千年來,人類藉助航海認識了周邊世界,又通過控制海洋確立了各自的勢力範圍與相互關係。這些古代海圖不僅記錄了人們世界觀的演進,而且展現了各自的價值觀與權力意志,有發現,也有「被發現」,有優勝劣汰,也有弱肉強食……在商船與炮艦的交替中,在血與火的洗禮中,在不斷變化的海圖中,世界漸漸鋪排出今天的格局。 作者簡介 梁二平 資深媒體人,專欄作家,海洋文化學者。 曾獲中國新聞獎,中國晚報新聞獎,深圳青年文學獎等多個獎項。著有散文集《花樣生活》、《秀場與看客》、《肢體的遊戲》、《身體的迷霧》、《一米陽光》等。 有

海洋文史地理著作:《誰在地球的另一邊——從古代海圖看世界》、《誰在世界的中央——古代中國的世界觀》、《中國古代海洋地圖舉要》、《中國古代海洋文獻導讀》、《敗在海上——中國古代海戰圖解讀》、《海洋深圳——深圳海洋文化歷史地標田野調查》、《誰趟出了海上絲綢之路》等。 有部分著作譯介到多個國家和地區。 目錄 序言:改變世界的古代海圖 第一章:早期的世界描述:世界應有完美的形狀 泡在苦水裡的世界 ——巴比倫泥板地圖(西元前七世紀左右) 條條道路通羅馬 ——普丁格地圖(西元前三世紀~三世紀) 東羅馬朝聖圖景 ——馬達巴的馬賽克地圖(五六〇年) 洪水過後的「天下三分」 ——伊西多

爾「T-O」地圖(六二〇年) ——英格蘭的「T-O」地圖(一二四七~一二五八年) 反傳統的「四分天下」 ——方形貝亞吐斯四大洲地圖(七七六年) ——圓形貝亞吐斯四大洲地圖(七七六年) 英格蘭的圓形世界 ——聖詩集中的世界地圖(一二六二年) ——拉姆西橢圓世界地圖(一三二七年) 中世紀最大的世界地圖 ——赫里福德世界地圖(約一二九〇年) 最新的印刷技術最陳舊的世界觀 ——呂貝克木版印刷地圖(一四七五年) 第二章:印度洋的世界觀:從抽象走向具象 馬蒙地理學 ——馬蒙圓形世界地圖(約八二五年) ——馬蒙世界地圖第一地帶(八一三~八三三年) ——馬蒙世界地圖第二地帶(八一三~八三三年) ——馬蒙世界

地圖第三地帶(八一三~八三三年) 尼羅河與地中海及黑海 ——馬蒙尼羅河與地中海地圖(八一三~八三三年) ——馬蒙亞速海、黑海地圖(八一三~八三三年) 阿拉伯的「世界觀」與「方法論」 ——世界氣候分區地圖(十世紀) ——阿拉伯世界地圖(十世紀末~十一世紀初) 非洲大陸與印度洋商圈 ——伊斯塔赫里世界地圖(十世紀) ——伊本‧豪卡爾世界地圖(十世紀) 以中亞為中心的世界圖景 ——喀什葛里圓形地圖(一〇七四年) 封閉的兩洋與海岸 ——地中海地圖(約十一世紀) ——印度洋地圖(約十一世紀) 氣候帶裡的緯度 ——氣候帶世界地圖(十世紀~十一世紀) 半個地球即世界 ——伊德里西世界地圖(一一三八年~一一五

四年) 開放的兩洋與未知地 ——中世紀阿拉伯世界地圖(十二世紀末) 阿拉伯的經緯網格 ——網格世界地圖(一二五八年) ——網格波斯地圖(約十四世紀初) 印度的贍部洲世界觀 ——耆那教贍部洲地圖(約十五世紀) ——五天竺圖(一三六四年) 第三章:古代中國的海洋觀:從東洋到西洋 中國最早描繪出大海的地圖 ——地形圖(約西元前一六八年) 中國最早的中外海岸線地圖 ——華夷圖(八〇一年~一一三六年) 中國最早繪出海上航線的地圖 ——輿地圖(一二六五年~一二六六年) 中國元代的遠航線索 ——廣輿疆理圖(一三六〇年) 中國最早的遠洋航海圖 ——鄭和航海圖(一四二一年~一六二八年) 東西方海上貿易航線圖

——明代東西洋航海圖(一五六六~一六〇二年) 第四章:理性回歸:重新發現托勒密 希臘地理學的世界分帶地圖 ——世界分帶地圖(九世紀) ——世界分帶地圖(一四八三年) 不斷擴展的「托勒密扇子」 ——克里特島地圖(一四〇六年) ——托勒密世界地圖(一四七七年) 托勒密的歐洲格局 ——亞平寧半島地圖(一四七七年) ——希臘半島地圖(一四七七年) 托勒密的非洲格局 ——非洲中部和北部地圖(一四七七年) 托勒密的亞洲格局 ——阿拉伯半島和波斯灣地圖(一四七七年) ——印度地圖(一四七七年) ——馬來半島地圖(一四七七年) 第五章:早期航海圖:網格為圖與羅盤定向 活著的原始航海圖 ——波里尼西亞編織航

海圖(模擬圖) 中世紀的「波特蘭」航海圖 ——比薩航海圖(一二九〇年) 馬可波羅的航海圖 ——北半球網格航海圖(約十三世紀末) ——印度洋鄰近地區地圖(約十三世紀末) 擺脫文字走向獨立的航海圖 ——維斯康特航海圖(一三二〇年) 最早的航海地圖集 ——加泰羅尼亞世界地圖(一三七五年) ——埃斯特—加泰羅尼亞世界地圖(一四五〇年) 薩爾茨堡修道士的航海夢 ——瓦爾斯格普航海圖(一四四八年) 大航海前夜的地理描繪 ——熱那亞的世界航海圖(一四五七年) 最大幅的中世紀航海圖 ——毛羅世界航海圖(一四五九年) 第六章:大航海尖兵:葡萄牙開闢繞過非洲的新航線 北大西洋的幽靈群島 ——匹茲加諾的航

海圖(西元一四二四年) 從西非揚帆的大航海 ——西非之角航海圖(一四九八年) 帶來新希望的好望角 ——全新世界地圖(約一四九〇年) 第一幅非洲全圖 ——非洲全圖(一五〇八年) 英國「黑三角貿易」 ——羅茨地圖集‧南部非洲地圖(一五四二年) ——瑪麗女王地圖集‧東非海岸地圖(一五五八年) 從西非到南非的掘金之路 ——黃金海岸金礦地圖(約一六〇二年) 印滿列強足跡的非洲 ——非洲掛牆地圖(一七〇〇年) 第七章:打通香料之路:從印度到東印度 炮艦打開的印度洋商路 ——印度洋航海圖(一五一九年) 葡萄牙的港口收藏 ——葡萄牙海外港口圖(一五七二年) 阿拉伯與印度的貿易中心 ——果阿港地圖(一五九六年

) 印度洋上的「人間天堂」 ——錫蘭地圖(一四八六年) ——錫蘭航海圖(一六〇六年) 葡萄牙打通東亞航線 ——香料群島地圖(一五九二年) 荷蘭探索東印度航線 ——荷蘭首次東印度航行圖(一五九五年) 「海上馬車伕」控制香料核心區 ——威廉‧布勞摩鹿加地圖(一六三〇年) 歐洲人眼中的東方之極 ——日本地圖(一五六八年) ——奧特里烏斯日本與朝鮮地圖(一五九五年) 不斷「發現」和完善的亞洲全景 ——依當下劃分來描繪的亞洲全圖(一五八八年) ——東印度地圖(一六〇〇年) 從印度洋全圖到實測亞洲 ——林布蘭學生插畫的印度洋、東印度全圖(約一六〇〇年) ——實測亞洲全圖(一七七九年) 第八章:西方描繪的

中國:從地圖上進入「全球化」 第一幅中文版世界地圖 ——坤輿萬國全圖(一六〇二年) 西方首張單幅中國地圖 ——巴布達中國地圖(一五八五年) 西方最早的中國殖民地澳門 ——澳門地圖(一六〇七年) 西方誤讀的台灣島 ——葡萄牙人繪製的福爾摩莎島地圖(一五七一年) ——英國出版的福爾摩莎專圖(一六〇六年) ——荷蘭人實測的澎湖島及福爾摩莎島地圖(一六四〇年) 西方人最早繪製的中國地圖集 ——羅明堅大明國圖志‧廣東省地圖(一五八〇年~一六〇六年) 西方人最早繪製投影法中國地圖集 ——衛匡國中國新地圖集‧中國總圖(一六五五年) ——衛匡國中國新地圖集‧廣東省地圖(一六五五年) 第九章:發現新大陸:西班

牙引領最大殖民潮 哥倫布的西航理論 ——古代西歐航海圖(一四九二年~一四九三年) 美洲最初的殖民地 ——哥倫布南美第一圖(約一四九二年) 卡伯特為英格蘭發現北美洲 ——最早描繪北美的航海圖(一五〇〇年) 「亞美利加」陰差陽錯的命名 ——「美洲的出生證」(一五〇七年) 瑪雅古國的神秘圖畫 ——特諾奇提特蘭城地圖(一五四一年) 加拿大的「大家拿」路線圖 ——新法蘭西專圖(一五五六年) 葡萄牙佔領紅木巴西 ——紅木巴西地圖(一五一九年) 作為插圖主角的南美食人族 ——南美地圖(一五九五年) 英國參與瓜分北美 ——美洲北部地圖(約一六二二年) 瓜分美洲島嶼 ——百慕達群島土地分割圖(一六二二年) 美洲

發現新飲品可可 ——新西班牙可可地圖(一六六五年) 富蘭克林的「灣流」地圖 ——墨西哥「灣流」地圖(一七八六年) 歐洲掛圖新時尚 ——美洲掛牆地圖(一六六九年) 第十章:環球航行:「發現」太平洋與貿易「全球化」 南美海峽的神秘面紗 ——皮里‧雷斯世界航海圖(一五一三年) 誰的海圖誤導了麥哲倫 ——約翰尼斯‧舍恩那美洲地圖(一五一五年) 「疑似」美洲海峽 ——拉普拉塔河口地圖(一五七二年) 皮加費塔環球航行原始紀錄 ——關島航海圖(一五二六年) ——摩鹿加航海圖(一五二六年) 大洋與世界都是「通」的 ——麥哲倫船隊環球航行圖(一五四五年) 第一幅太平洋印刷地圖 ——太平洋地圖(一五六七年)

第十一章:切分地球:從教皇子午線到零度經線 《托爾德西里亞斯條約》大西洋子午線 ——甘地諾航海圖(一五〇二年) 《薩拉戈薩條約》太平洋子午線 ——地理意義上的東西半球地圖(一七四四年) 從極地視角俯瞰世界 ——北極單心投影地圖(一五一一年) ——兩極雙心投影地圖(一五三一年) 麥卡托投影法將世界「扯平」 ——麥卡托世界航海圖(一五六九年) 「地理全球化」的最初描述 ——德雷克環球航海圖(一五八九年) ——洪第烏斯雙球世界航海圖(一五九〇年) 法國最早的國家子午線 ——第一幅三角測量全新法國地圖(一七四四年) 英國為軸心的本初子午線 ——馬修‧帕里斯英格蘭地圖(約一二五〇年) ——世界各地不列顛

帝國領土地圖(一八六〇年) 第十二章:尋找「南方大陸」:發現澳大利亞與紐西蘭 大師仍堅信「南方大陸」存在 ——奧特里烏斯世界地圖(一五七〇年) 葡萄牙發現「疑似」澳大利亞 ——大爪哇地圖(一五四五年) 澳大利亞西海岸的神秘身影 ——海因里希‧班廷歐亞非地圖(一五八一年) 荷蘭人在南方大陸的探索 ——東印度航海圖(一六七五年) 庫克拉開澳大利亞殖民序幕 ——新南威爾斯海岸圖(一七九〇年) 庫克澳大利亞東海岸航行 ——澳大利亞和新幾內亞地圖(一七九八年) 弗林德斯命名澳大利亞 ——澳大利亞海岸線全圖(一八〇三年) 庫克船長環繞紐西蘭 ——紐西蘭海岸圖(一七七一年) 最後一塊被畫上地圖的地方 ——

南極大陸海岸線圖(一八四〇年~一九五〇年) 英國與挪威角逐南極點 ——阿蒙森南極遠征路線圖(一九一三年) ——英國十次南極探險航海圖(一七七二年~一九二七年) 第十三章:尋找「北方樂土」:北極圈裡的東西通道 維京海盜發現冰島 ——冰島地圖(一五八七年) 世界最大的島嶼格陵蘭島 ——神奇北方大陸航海圖(一五三九年) ——奧特里烏斯的北部地區地圖(一五九八年) 希臘神話中的北方樂土 ——麥卡托北極地圖(一五九五年) 第一次北冰洋探險 ——巴倫支北冰洋航海圖(一五九八年) 描繪北極與北磁極磁偏角 ——哈雷太平洋與大西洋磁極航線圖(一七〇一年) 北方航線與北極點 ——北極航海圖(一六五七年) ——南

極與北極航海圖(一五九三年) 第十四章:海上咽喉:連接世界的九大海峽 兵家必爭之地:英吉利海峽 ——盎格魯—撒克遜世界地圖(約一〇三〇年) ——高夫英格蘭地圖(約一三六〇年) 大力神駐守地中海出口:直布羅陀海峽 ——北非與西班牙地圖(一一七三年) ——地中海航海地圖(一三三九年) ——包圍直布羅陀戰事圖(一七八一年) 阿拉伯鎖鑰:荷姆茲海峽 ——波斯灣地圖(五九八—六七三年) ——奧特里烏斯小亞細亞地圖(一五九〇年) 歐亞橋樑:土耳其海峽 ——君士坦丁堡地圖(一四二〇年) ——莫斯科公國版圖上的亞速海峽(一四九〇年) ——達達尼爾海峽專圖(一五二六年) ——鄂圖曼土耳其帝國地圖(約十七世紀初

) 葡萄牙趟出的新航道:莫三比克海峽 ——莫三比克海峽(一五一九年) 兩洋通道:麻六甲海峽 ——東印度群島和摩鹿加群島航海圖(一五一九年) 溝通世界的那條「溝」:麥哲倫海峽 ——第一幅麥哲倫海峽地圖(一五二五年) ——南美和麥哲倫海峽圖(約一五七六年) 海盜發現的天盡頭:德雷克海峽 ——麥哲倫島與德雷克海峽地圖(一六五八年) 亞洲與美洲的「陸橋」:白令海峽 ——賈科莫‧加斯塔迪世界地圖(一五四六年) ——洪第烏斯亞洲地圖(一六〇七年) ——白令海峽地圖(一七三五年) 序言 改變世界的古代海圖 地圖是人類的描繪和概括世界的夢,這之中有宗教的夢,有財富的夢,有探險的夢,也有侵佔的夢。這種

夢,先天地揉和著求知的慾望,權力意志和生存競爭。 現代英語的「Map」(地圖)這個詞,源於拉丁文「Mappa mundi」,其中的「Mappa」指的是「布料或餐巾」,而「mundi」指的是「世界」,其原始意思是「將世界畫在布上」。 其實,人類發明布的歷史並不長。從考古角度講,最初地圖一定不是畫在布上。現在存世的遠古岩畫中,可見地圖的影子,如美國愛達荷州的山岩上,大約一萬年前的岩畫,就畫有盆地與河流的符號。 最早形成地圖形態的是美索不達米亞的泥板地圖。西元前二三〇〇年左右阿卡德王朝薩爾貢一世已經有了泥板地圖。同一時期,古埃及已開始使用莎草紙記錄人類活動,現今存世的莎草紙地圖是西

元前一三〇〇年的都靈莎草紙地圖,它是由拉美西斯四世陵墓書記員阿曼那科提繪製的努比亞地圖。遺憾的是收藏人類早期地圖的兩個圖書館,古巴比倫的泥板圖書館和亞歷山大圖書館,皆毀於戰火,眾多古地圖化為灰燼。 這本書所要說的海洋地圖是地圖的重要組成部分,這類地圖幾乎是與古代地圖同時誕生,但海洋地圖的不同之處在於,它改變了人類基於陸地認識世界的有限視野,從更宏觀的視角描述世界。現存最早的古代海洋地圖是西元前七世紀以泥板製作的巴比倫世界地圖。這幅地圖以巴比倫為世界中心,四周被海水環繞。地球確實被無邊的大海所覆蓋,後世證明地球百分之七十的面積被海洋覆蓋。大海不僅與陸地有著緊密的地理關係,也對人類社會發展產

生重要影響,而與海緊密接觸的人類活動,深刻改變了人類歷史進程——這一切皆記錄在古代海洋地圖之中。 這本書的古代海洋地圖故事,即從泥板海洋地圖講起,止於十九世紀末已是彩色印刷海洋地圖。本書搜集了上一百五十幅古代海洋地圖,確切地說是與海有關的、廣義上的古海圖。這些地圖描繪空間囊括了陸地、近海、島嶼、海岸線、海峽、海航線、入海口、四大洋和極地;其內容涉及原始航海、大航海、海盜劫掠、海上衝突、海洋分割及列強稱霸世界的海洋地理圖景。 古希臘地理學家托勒密最早以平面來展示地球,讓人類有了整體的「世界」認知,其俯瞰世界的角度領先於所有國家繪製的地圖,也影響了世界航海活動,當之無愧成為世界地圖之父

。但隨著西羅馬滅亡,希臘的理性地理學很快被教會的神學所取代。古典天文學、地理學的領軍力量轉到東方,促生了阿拉伯世界的馬蒙(Al-Ma'mun)地理學、伊斯塔赫里(Istakhri)的圓形世界地圖和回歸托勒密製圖方法的伊德里西(Al Idrisi)世界地圖…… 必須指出的是,中世紀的阿拉伯,雖然是一個航海大國,也是一個繪製地圖的大國,但卻很少創作精準的航海地圖。「專業」航海圖最終在地中海誕生——它就是「波特蘭」航海圖。「Portolan」這個詞來自拉丁文,原指用文字所寫的航海指南書。由於航海指南書中通常附有航海圖,後來人們就用「波特蘭」來表示中世紀的航海圖。 波特蘭航海圖是西方精確製

圖開端,比如,繪於十三世紀的「比薩航海圖」(Carta Pisana),這幅現存最早的航海圖,因其海岸線繪製精準而被地圖史學家稱為「最早的真正的地圖」;相比之下,歐洲精準的陸圖則要到十六世紀前後才出現。 在大航海之前,地中海的航海圖一直保持絕對領先的地位。如,馬略卡學派(Majorcan cartographers)製圖家亞伯拉罕‧克萊斯克(Abraham Cresques)為世界貢獻了加泰羅尼亞世界航海圖(The Catalan Atlas),義大利學派不僅貢獻了比薩航海圖,還貢獻了維斯康特世界航海圖,正是地中海的先進航海圖,為大航海探險家提供了遠航指引和勇氣。 說到大航海,不能

不說「文藝復興」。要指出的是「文藝復興」這個詞,完全是一種中國式誤譯。在義大利語裡它叫「Rinascimento」,只有「復興」的意思,一點「文藝」都沒有。歐洲當時就是想「復興」古羅馬與古希臘的輝煌時代。這個「復興」有文化的,也有科學的,其中就包括重印托勒密的《地理學》。如果做一點對比就會發現:熱那亞的哥倫布一四九二年發現了新大陸;佛羅倫斯的達文西一四九九年完成了「最後的晚餐」;拉菲爾離世的一五二〇年,麥哲倫正在環球航行……「復興」不只是畫畫,還有偉大的航行。 大航海使航海圖進入了新時代。地中海航海圖的各學派,很快就被大航海的尖兵葡萄牙的一眾製圖家第奧古‧歐蒙(Diogo Homem)、

羅伯‧歐蒙(Lopo Homem)、費爾南‧瓦斯‧多拉多(Fernao Vaz Dourado)等創造的葡萄牙學派所覆蓋。葡萄牙學派的歷史功績在於迅速收集整理葡萄牙航海家的發現,製作出一批表現「新航線」和「新土地」的航海圖。 雖然,葡萄牙和西班牙都將最新航海圖當作國家機密加以封鎖,但這種保護與壟斷最終還是被新獨立的低地國家所打破。佛蘭德(比利時)學派的「三劍客」,即麥卡托(Gerardus Mercator)、奧特里烏斯(Abraham Ortelius)和洪第烏斯(Jodocus Hondius),他們不僅創造了製作世界航海圖和世界地圖新方法(麥卡托投影法),而且,還以市場化的方式不斷

萃集並推出最新世界地圖集,終結了航海圖被少數國家掌控的歷史。 波特蘭航海圖在大航海後期,漸漸退出了歷史舞台,新航路與新海圖使天各一方的國家相互認知。值得一提的是,這一時期三位義大利傳教士和製圖家利瑪竇、羅明堅和衛匡國先後來到大明中國,他們為中國送來了世界地圖,也為世界帶去了中國地圖集。這三個人在描繪中國和認識東方的意義上,為世界地圖史作出了傑出貢獻。 誰在世界的另一邊——這本書嘗試以「圖說」和「說圖」的方式,反映被海洋隔絕的世界是怎樣被一步步地被發現,又怎樣被一幅幅奇妙的地圖聯繫在一起。從中可以發現,不同時代、不同地域、不同文化背景的地圖繪製者,對空間有著不同的理解,描繪世界的方式

也有所不同。可以感受到各種地圖所折射出不同的世界觀,和不同文明的神奇演進與融合。正是這些不斷進步的地圖,為人類描述了世界的邊界,從而構成了完整無缺的世界圖景。 這裡搜集了現存最早的表現陸地與海洋關係的古巴比倫泥板世界地圖、最接近現代地理學的「托勒密扇子」、最早將世界一分為三的伊西多爾「T-O」地圖、最早將世界一分為四的貝亞吐斯地圖、最早的古代航海地圖集加泰羅尼亞地圖集、最大尺幅的中世紀世界航海圖毛羅地圖、最令人不解的皮里‧雷斯航海圖、最令人疑惑的哥倫布手繪美洲島嶼圖、最值得珍視的「美洲出生證明」、最早描繪香料群島的航海圖、最早描繪澳大利亞的海岸圖……這些有跡可循的內容交織在一起,似乎大致

有序,又難以截然區分,所以,本書所採用的編輯體系,也只是為方便讀者閱讀所進行的粗略分類、歸納與排序,並非某種地圖史的科學定式。 現代海圖概念形成於二十世紀,「海圖」(nauticalchart通常簡化為chart)已是精確測繪海洋水域和沿岸地物的專門地圖,已完全不同於過去所說的地圖「Map」和中世紀的「Portolan」航海圖。這種「海圖」已經沒有多少故事可講了,自然也不在本書收錄的範圍。 幾千年來,人類藉助航海認識了周邊世界,又通過控制海洋確立了各自的勢力範圍與相互關係。這些古代海圖不僅記錄了人們世界觀的演進,而且體現了各自的價值觀與權力意志,有發現,也有「被發現」,有優勝劣汰,

也有弱肉強食……在商船與炮艦的交替中,在血與火的洗禮中,在不斷變化的海圖中,世界漸漸鋪排出今天的格局。從這個意義上講,閱讀這些經典古代海圖就是閱讀一部「海圖版」的世界史。人類的探險精神中,先天地揉和著求知的慾望,擴張的慾望,權力意志和生存競爭。 是為序。 梁二平 二〇一五年六月於中國深圳

蘭嶼達悟族的米食接觸歷程

為了解決小亞細亞地圖 的問題,作者李秋雲 這樣論述:

本文聚焦於達悟族如何適應「白米」這個外來食材,取代芋頭成為日常主食。本文分作三個時期進行討論:「不食白米期(1895年以前)」、「米食引入期(1895-1945 年)」以及「米食盛行期(1945 年至今)」。本研究第二章進行地圖分析及歷史資料分析,1895年雖曾有西班牙人、荷蘭人、美國人、漢人、巴丹島人的登島紀錄,但幾乎沒有白米交流的事實,族人仍沒有食用白米,可稱作「不食白米期」。第三章著重於分析日治時期相關史料,1895至1945 年期間日本軍方及學者對蘭嶼展開多項研究,與族人有比較緊密的接觸,除了給予工作者白米作為酬勞,亦將族人帶往臺灣大島進行觀光。這時期雖與白米有接觸但生活中依然沒有依

賴白米,可稱作「米食引入期」。第四章進行多方面的資料統合,因1945 年後大量外移人員及宗教進駐、族人前往臺灣大島工作、現代化發展及國家政策的影響,白米在族人的生活中奠定成為「必需食材」基礎。此時,全島通電、電冰箱的運入、交通運輸便利、餐廳設立更為激烈,白米與族人的關係越加密不可分,可稱作「米食盛行期」。第四章最後一節透過民族誌書寫以呈現現今族人的飲食方式及影響飲食選擇的因素。本研究結論是:大部分達悟族長輩仍以芋頭地瓜為主食,接受長照照護者或年長無法到田裡農務的會隨家人食米。若同住家庭仍種植芋頭,回流的族人縱然依舊懷著旅台時的食米經驗,亦會日常食用芋頭,而家中無種植芋頭或未與原生家庭同住的回流

族人則趨向食用白米飯。本研究發現家庭對食用芋頭支持度較弱,將促使孩童直接選擇食米。學校開發民族教育教導傳統文化之餘,營養午餐亦儘量安排每周一次的食用傳統飲食,以提升孩童恢復食用芋頭。白米造成達悟族的飲食變遷並非一朝一夕所成,需從歷史脈絡去追尋族人的身體經驗,無法單憑檢討現在重不重視芋頭文化來解釋之。達悟族對白米的適應歷程雖不長,但族人食用白米是經過了飲食的選擇,而人口流動對飲食的改變往往超過自然環境所帶來的影響,「以白米為主食」在年輕的達悟族人生活當中早已根深蒂固。

小亞細亞地圖的網路口碑排行榜

-

#1.比提尼亞 - 维基百科

罗马帝国行省, 比提尼亞. 比提尼亞在小亞細亞/安那托利亞的位置 ... 繪於15世紀的小亞細亞地圖,比提尼亞位於圖中的左上角. 主条目:比提尼亞與本都 ... 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#2.使徒涉獵1 使徒腳蹤與小亞細亞 - PChome商店街

*配搭蔡春曦博士親自航拍的全景鳥瞰照片。 首先介紹了新約時代之羅馬的行省之發展和管理,再藉著列表和地圖,作進一步的分佈介紹。列表和地圖上的行省、地區、城市的編碼有 ... 於 www.pcstore.com.tw -

#3.何新:偽造的古希臘地圖和殖民史 - sa123

何新:偽造的古希臘地圖和殖民史 ... 文明,都並非希臘半島文明的前身,因為無論這些古文明的創造者、語言及考古文化型別都與地中海東岸的小亞細亞和 ... 於 sa123.cc -

#4.安纳托利亚|定义、历史、地图

安纳托利亚,也称为小亚细亚,是今天构成土耳其亚洲部分的陆地半岛。在地理上,安纳托利亚可以被描述为亚洲西南部的地区,北面是黑海,东面和南面是东南托罗斯山脉和 ... 於 zh.gov-civ-guarda.pt -

#5.比提尼亞

比提尼亞(通用希臘語:Βιθυνία),《和合本聖經》譯為庇推尼,是位於小亞細亞西北部的一個古老地區、王國 ... 繪於15世紀的小亞細亞地圖,比提尼亞位於圖中的左上角 ... 於 www.wikiwand.com -

#6.小亚细亚地图第1页- 驾考预约大全

马其顿王国东侵路线:小亚细亚—埃及—巴比伦. 小亚细亚地图. 亚细亚和小亚细亚,一"小"之差,区别甚"大". 小亚细亚地图. 为什么土耳其的小亚细亚半岛内部, ... 於 y.qichejiashi.com -

#7.土耳其各城市中文版地圖瀏覽 - 相約久久旅遊網

土耳其簡介:土耳其共和國(Republic of Turkey)國土面積78.36萬平方公里,其中97%位於亞洲的小亞細亞半島,3%位於歐洲的巴爾幹半島。土耳其全國人口7256萬,其中 ... 於 zh.meet99.com -

#8.1882 匹配的小亞細亞的電子地圖矢量圖 - FreeImages

小亞細亞 與傳奇地圖: 從"皇家地理讀者號5" 的亞洲、 非洲、 美洲和大洋洲,publ.T 納爾遜& 兒子,1883 年的倫敦。, Map, Babil, Mesopotamian, Cartography, ... 於 www.freeimages.com -

#9.給大家分享一個自己做的真實世界地圖(35X35中型12人非對稱地圖 ...

先放圖沒錯就是希臘與小亞細亞處的真實地圖(做的比較粗糙)。 地圖共12個玩家31處據點,其中玩家初始據點16個,被野生勢力佔領據點15個。除玩家②有三個據點玩家①與 ... 於 www.taptap.io -

#10.Interactive Map 互動地圖

研讀指引Instructions · 播放,了解亞歷山大大帝的東征路線、版圖擴張及相關史實。 · 播放進行中,點擊數字按鈕跳到相關時期。 · 暫停,然後點擊馬其頓、小亞細亞、埃及、高加 ... 於 www.aristo.com.hk -

#11.《絲路山水地圖》遺失的終點,神秘的「魯迷-羅馬」城 - GetIt01

公元330年前後,由於匈奴人和蠻族的壓迫,義大利半島的羅馬城衰敗。羅馬皇帝君士坦丁乃遷都,在小亞細亞半島(即安納托利亞),也就是今土耳其的伊斯坦布爾地區建造新城 ... 於 www.getit01.com -

#12.小亞細亞酒店(飯店)(土耳其於爾居普)優惠 - Booking.com

No:38 Ürgüp, 50400 於爾居普, 土耳其 – 顯示地圖. 完成訂房後,住宿的詳細資料,包括 ... 小亞細亞酒店自2011 年6 月22 日開始接待Booking.com 的旅客入住。 顯示更多 ... 於 www.booking.com -

#13.小亞細亞?中亞?亞細亞? @ 翻譯仔手札 - 隨意窩

看阿歷山大或凱撒等故事時會出現的名詞,就是小亞細亞、亞細亞等地方,亞細亞不就是Asia嗎? ... 現在大了,開始意識到讀書的誤區了,於是拿著地圖一邊讀書一邊找地方。 於 blog.xuite.net -

#14.奧斯曼土耳其世界史土耳其地圖 - 歷史大講堂

奧斯曼土耳其帝國是十五至二十世紀橫跨亞歐非三大洲的強大伊斯蘭教帝國,它興起於小亞細亞,靠著其草原聖戰勇士的傳統在拜佔廷和穆斯林國家的長期戰爭 ... 於 www.inhistory.cc -

#15.2u4wj地圖

利用「Google 地圖」尋找本地商家、檢視地圖或規劃行車路線。 ... Efes )是古希臘人在小亞細亞建立的一個大城市,位於加斯他河注入愛琴海的河口(今天屬於土耳其)。 於 www.zahnertig.me -

#16.從地理地名地圖了解世界史 - 城邦讀書花園

從40個地理‧地名‧地圖之謎,告訴你五千年來世界歷史的40件大事! .埃及神殿的建設,全是拜地中海所賜? .土耳其所在的半島,為什麼稱為「小亞細亞」? 於 www.cite.com.tw -

#17.愛情海在地圖的哪個位置愛琴海在什麼地理位置 - 就問知識人

愛情海是地中海(mediterranean sea)東部的一個大海灣,位於地中海東北部、希臘(greek)和土耳其(turkey )之間,也就是位於希臘半島和小亞細亞 ... 於 www.doknow.pub -

#18.比提尼亞 - 中文维基百科

... 庇推尼,是位於小亞細亞西北部的一個古老地區、王國以及罗马帝国行省, ... 戈尼亚和本都的海岸線相鄰,東南方通往小亞細亞內陸地帶的弗里吉亚。 於 wiki.hk.wjbk.site -

#19.【看地圖說古國】023 安那托利亞古代強國:西臺王國(上)

前20世紀興起於小亞細亞這一古老的文明地區。小亞細亞是古美索不達米亞文明與愛琴文明聯繫的橋樑和紐帶。 西臺人是一個習慣於征戰的民族,世代征戰讓 ... 於 read01.com -

#20.伊斯坦堡Istanbul - 晴天旅遊

如果要看一部比較完整的小亞細亞歷史,那您一定要到伊斯坦堡( Istanbul )。這座位於歐洲與亞洲交界處的城市,曾是古羅馬帝國、拜占庭帝國及奧斯曼土耳其帝國的首都。 於 www.sundaytour.com.tw -

#21.小亞細亞半島內部多沼澤湖泊的原因 - 嘟油儂

哎,小丫先要這個地方多湖的話,這個地圖上是人家來地質構造形成的自然現象。 6樓:百草園1三味書屋. 小亞細亞半島內部多沼澤湖泊是特殊的地質構造。 於 www.doyouknow.wiki -

#22.安納托利亞- 維基百科,自由的百科全書

由於小亞細亞的地理位置位於深具戰略意義的歐亞交界,從史前年代開始,這裏就已是多個不同民族的搖籃。 小亞細亞在過去歷史曾多次被大型的帝國長期實行統治,包括阿卡 ... 於 zh.wikipedia.org -

#23.西亞古文明| 維基共筆Wiki

... 到)、國中筆記網站西亞古文明是四大古文明之一,位於西元前三、四千年的西亞,包含兩河流域(今伊拉克)、地中海東岸、小亞細亞(今土耳其)、伊朗高原(今伊朗)等地。 於 wiki-co-notes.fandom.com -

#24.小亞細亞賽爾柱土耳其領土@ 烏賊哥遊蹤 - 痞客邦

土耳其11日地圖 · 上一張 下一張. 小亞細亞賽爾柱土耳其領土. 小亞細亞賽爾柱土耳其領土. x0. 於 sheltonc.pixnet.net -

#25.土耳其(小亚细亚半岛)为什么是属于欧洲?而现代地图中 - 知乎

奥斯曼帝国的首都在欧洲,所以土鸡算欧洲国家(p社也是这么看的)但现在认为欧亚的分界线是博斯普鲁斯海… 於 www.zhihu.com -

#26.6000 - Google Sites

據考古資料,最早栽培葡萄的地區是小亞細亞裡海和黑海之間及其南岸地區。大約在7000 to 5000 BC,高加索(現在 ... (葡萄播遷的世界地圖). 上課剪影. 學習單. 上課心得 ... 於 sites.google.com -

#27.從地理地名地圖了解世界史 - 博客來

書名:從地理地名地圖了解世界史,原文名稱:知れば知るほど面白い地理‧地名‧地図から読み解く世界史,語言:繁體中文,ISBN:9789869480628,頁數:232,出版社:如果 ... 於 www.books.com.tw -

#28.小亚细亚地图图片在线观看 - 国艺汇影

国艺汇影小亚细亚地图专题提供小亚细亚地图的相关图片,小亚细亚地图介绍,仅供参考, ... (2)地形:高原——伊朗高原,小亚细亚半岛(安纳托利亚高原),美索不达. 於 www.gyhuiying.com -

#29.小亞細亞半島在哪? - 雅瑪知識

小亞細亞 是亞洲西南部的一個半島,位於黑海和地中海之間,大體上相當於土耳其的亞洲部分。 ... 我望著地圖大半天都找不到啊.. 亞洲西部半島。 於 www.yamab2b.com -

#30.土耳其—小亞細亞璀璨文明11日

古羅馬人稱土耳其為小亞細亞,領土範圍自亞洲延伸到地中海,生活在這塊土地上的古老民族稱這塊土地─安納托利亞(Anatolia)意及母國之意。 ... <行程地圖> ... 於 luoke.cp.com.tw -

#31.小亞細亞位置– 安納托利亞 - Seort

世界地图(The World Map)是指描绘整个地球表面的地图,一般画有地形、经纬线等,并标注有地名等数据,使用者可以利用经纬线在世界地图上找出各个地方的具体位置, ... 於 www.seortpa.co -

#32.土耳其藍色小亞細亞傳奇11日 商務艙、卡帕多奇亞熱氣球

利用這趟11日的旅程,探索擁有13座世界遺產與美食的藍色小亞細亞傳奇… 土耳其旅遊注意事項天氣航班旅行社推薦. (圖片來源:加利利旅遊). 今年第二趟長途 ... 於 mable.tw -

#33.全校課程地圖:專業課程地圖 - 政治大學

... 觀光(2) 小亞細亞文明與神話(2) 中亞土耳其民族與文化(2) 世界文明中的土耳其人(2) 安那托利亞民族舞蹈(2) 國際組織與土耳其共和國(2) 歐亞土耳其民族與國家(2) 歐 ... 於 cis.nccu.edu.tw -

#34.從屬靈眼光看(1) 我是誰﹖ --- 在基督裏的我

致小亞細亞教會; 獄中書簡﹕ 歌羅西書. 腓立比. 腓利門. 羅馬. 歌羅西. 腓立比. 耶路撒冷. 以弗所. 小亞細亞地圖. 以弗所書重點﹕. 「在基督耶穌裏的我」. 於 gcgcny.org -

#35.「寄居者」教會的版圖 - 讀經與譯經

... 羅馬一帶,尚未遠至小亞細亞,但是各地敬拜希羅神明及羅馬皇帝的風氣熾烈;信內提到的苦難,可能是指信徒在小亞細亞 ... 地圖來源:《聖經及教會歷史地圖集》70頁. 於 www.chinesebible.org.hk -

#36.小亞細亞歷史的評價費用和推薦,EDU.TW - 教育學習補習資源網

TW、YOUTUBE和這樣回答,找小亞細亞歷史在在EDU. ... 小亞細亞歷史在小亞細亞的鐵器王國-論西臺人的歷史地位作者的評價費用和推薦 ... 你可能也想看看. 小亞細亞地圖. 於 edu.mediatagtw.com -

#37.More content - Facebook

《國家地理特刊》聖經地圖從《創世記》到《福音書》不朽經典的地理知識與寓言蝦皮 ... 保羅和其他傳教士的行動,在敘利亞、小亞細亞和希臘的猶太與異教社群內,產生了 ... 於 x.facebook.com -

#38.鹿兒島小亞細亞Guest House - 背包地圖 - 背包客棧

指宿1日乗車券1000yen 09/04/2014 Miyazaki Station (JR Kirishima) Kagoshimachuo Station - Kagoshima Little Asia Guest House - Kagoshimachuo Station (Ibusuki ... 於 www.backpackers.com.tw -

#39.奧斯曼土耳其——世界史土耳其地圖 - 歷史

奧斯曼土耳其——世界史土耳其地圖簡介:奧斯曼土耳其帝國是十五至二十世紀橫跨亞歐非三大洲的強大伊斯蘭教帝國,它興起於小亞細亞,靠著其草原聖戰勇士 ... 於 www.fflsw.com -

#40.使徒涉獵- 以斯拉培訓網絡

本研習首先介紹了新約時代之羅馬的行省之發展和管理,再藉著列表和地圖,作進一步的分佈 ... 第1册只包括小亞細亞(即現今土耳其)的各省,第2册則包括希臘、敘利亞、 ... 於 www.bible-backgrounds.com -

#41.「小亞細亞地圖」+1 安那托利亞 - 藥師家

土耳其的亚洲部分被称为安纳托利亚,也称小亚细亚。位于平均海拔高度1000米的山上,山脉环绕四周,夏季的高原到处都 ... ,小亚细亚半岛(Asia Minor Peninsula),又称安纳托 ... 於 pharmknow.com -

#42.400年血海深仇:從地圖看希臘和土耳其,真正的民族仇、家國 ...

一般認為,現代的土耳其人的祖先是塞爾柱突厥人的一個分支,從11世紀左右由中亞一帶遷入了小亞細亞。他們從中亞來到小亞細亞以後就再也沒有回去過。 於 twgreatdaily.com -

#43.古希臘地圖題 - 名師課輔網

丁:小亞細亞西部,希臘人在這邊殖民、建立據點,因此這邊有許多希臘城邦,如特洛伊或米利都。 題幹中提到的"古希臘科學思想萌芽"指的是泰利斯,即愛 ... 於 www.qask.com.tw -

#44.讀萬卷書,行萬里路~ 追蹤保祿的福傳路(七) - 輔神禮儀研究 ...

... 他在小亞細亞的第一次長篇講道,及他在附近四座城市建立教會的努力,就是宗十三─十四章的精簡而有趣的報導(請參閱思高聖經的「聖保祿傳教第一次行程」地圖)。 於 theology.catholic.org.tw -

#45.迷宮零件 - 文學館資料庫平台

... 談小亞細亞的回教文化景觀,充滿人文遊記的書寫風格,最常為人徵引的〈地圖〉一篇,則將地圖立體化,想像其中歷史地理更迭,突顯的卻是人為權力對地圖的虛構,漫遊 ... 於 db.nmtl.gov.tw -

#46.安納托利亞高原 - 華人百科

安納托利亞高原(Anatolia Plateau),又名土耳其高原,位于亞洲西部小亞細亞半島,土耳其境內。北臨黑海、南臨地中海、東隔內托羅斯山與亞美尼亞高原相鄰, ... 於 www.itsfun.com.tw -

#47.使徒涉獵1:使徒腳蹤與小亞細亞 - 基道BOOKFINDER

此外,會利用文字、列表、地圖介紹「羅馬行省」,之後的列表列出與聖經記載或有關 ... 中,但卻包括小亞細亞、希臘、敘利亞、猶太等各省,因此要清楚教導,並不容易。 於 www.logos.com.hk -

#48.小亞細亞地圖【2021 - Mswur

小亞細亞地圖 【2021. 【2021 限時酒店優惠】小亞細亞酒店(Hotel Asia Minor)耳古樸歡迎在耳古樸入住此3.5 星級歷史酒店。這裡備有免費早餐,免費Wi-Fi及免費泊車,任你 ... 於 www.nativernt.co -

#49.Asia Minor - 小亞細亞 - 國家教育研究院雙語詞彙

小亞細亞. Asia Minor. 所在國: 土耳其 經緯坐標: 39°00′N32°00′E. 以Asia Minor 進行詞彙精確檢索結果. 出處/學術領域, 英文詞彙, 中文詞彙. 學術名詞 外國地名譯名 於 terms.naer.edu.tw -

#50.小亞細亞有哪些國家,東南亞,南亞,西亞,中亞各有哪些國家

東亞包括5個國家:中國,朝鮮,韓國,日本,蒙古.和4個地區:香港,澳門,關島和台灣. 東南亞總共有11個國家:越南、老撾、柬埔寨、緬甸、泰國、馬來西亞、新加坡、 ... 於 m.sujiecp.com -

#51.誰在地球的另一邊-從古代海圖看世界 - momo購物網

這些不斷進步的海洋地圖,為人類描述了世界的邊界,從而構成了完整無缺的世界圖景。 ... 奧特里烏斯小亞細亞地圖(一五九〇年) 於 m.momoshop.com.tw -

#52.土耳其的亞洲部分,這個亞歐文明交界的地方為何叫小亞細 ...

西臺王國建立的時間大約在公元前1900年,之後迅速統一了整個小亞細亞,版圖從地中海擴張至黑海。 公元前1595年,西臺人南下滅了兩河流域的古巴比倫王國, ... 於 kknews.cc -

#53.馬爾馬拉海旅遊指南| 熱門景點資訊、交通地圖| ezTravel易遊網

在地理位置上,它位於小亞細亞半島和歐洲巴爾幹半島之間,是因為歐亞大陸斷層下陷而形成的內海。馬爾馬拉在希臘語中是「大理石」的意思,因這片海域的小島盛產大理石而 ... 於 vacation.eztravel.com.tw -

#54.愛情海在地圖的哪個位置?? - 小鹿問答

愛情海是地中海(Mediterranean Sea)東部的一個大海灣,位於地中海東北部、希臘(Greek)和土耳其(Turkey )之間,也就是位於希臘半島和小亞細亞半島之間。 於 deerask.com -

#55.匹配的古代小亞細亞電子地圖— 插圖 - iStock

立即下載此匹配的古代小亞細亞電子地圖向量插圖。在iStock 的免版稅向量圖庫中搜尋更多地圖圖像,輕鬆下載快捷簡易。 於 www.istockphoto.com -

#56.主後一世紀的米利都 - 台灣聖經公會

主前六世紀初,米利都不僅是愛奧尼亞最重要的城市,也是小亞細亞地區最富裕的城市。 ... 見477頁地圖)宏偉的阿波羅神廟(見478頁圖2,本頁圖3),求問阿波羅的神諭。 於 www.bstwn.org -

#57.安納托利亞 - 中文百科知識

安納托利亞(Anatolia),地區名。又名小亞細亞或西亞美尼亞,是亞洲西南部的一個半島。北臨黑海,西臨愛琴海,南瀕地中海,東接亞美尼亞高原。主要由安納托利亞高原和 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#58.【情報】完美的小亞細亞地圖- 場外休憩區 - 哈啦區

【情報】完美的小亞細亞地圖. 樓主 Friedricus Rex腓特烈大帝 kaiser1871. 推0 噓-. 2019-12-09 17:42:27.. 0.. -. 回覆.. 連結. 文字顏色 更多顏色 於 forum.gamer.com.tw -

#59.小亞細亞地圖- 小亚细亚地图 - 訂房優惠報報

小亞細亞地圖 ,大家都在找解答。小亚细亚; 土耳其; 地下城; 卡帕多西亚; 以弗所; 伊斯坦布尔; 黄时鉴; 古地图; 北约; 地图; 杭州. 相关搜索: 古代小亚细亚地图· ... 於 twagoda.com -

#60.土耳其小亞細亞璀璨文明11日| 創意星球

在伊斯坦堡精選中式餐廳(八菜一湯)、金角灣景觀餐廳及精緻美食。 ◎卡帕多奇亞安排[土耳其之夜],欣賞安那托利亞高原傳統民俗舞蹈。(一般同業為自費). <行程地圖> ... 於 travelers.tw -

#61.小亞細亞大飯店Hotel Asia Minor - 卡帕多西亞 - TRAVELKO

基本資訊 ; 檢視地圖 ; 檢視地圖 · +903843414645 · 12:00-00:00 · 22:00 · 8間. 於 www.travelko.com -

#62.聖經知識庫: 啟示錄亞西亞的七教會不在小亞細亞嗎?

(1)小亞細亞(2)亞西亞(3)該撤利亞(4)亞該亞按聖經經文,是(2)亞西亞(羅馬帝國的亞西亞省) 但是,也是今日的「小亞細亞」(約指土耳其的亞洲部分) 信望愛 ... 於 www.taiwanbible.com -

#63.《釋經學》

接著,自聖經地圖集影印一份小亞細亞地圖,標明七個教會所在。在影印的地圖畫出信差可能的送信路線。最後,在註釋書或背景註釋書中查考啟示錄三章14-22節,列出所有 ... 於 www.beclass.com -

#64.馬蹄下的奧古斯都第二百六十三章︰學無止境- 半夏小說

年邁的法師一邊翻閱著鴿語庭的通訊記錄,一邊伸出自己宛若枯木一般干瘦的手指,在地圖上指指點點,很快,大半個小亞細亞半島,都被涂成了薩珊波斯的顏色。 於 www.banxia.co -

#65.《伊斯蘭啟蒙運動》:英、法、義等列強,都想大快朵頤 ...

《伊斯蘭啟蒙運動》:英、法、義等列強,都想大快朵頤小亞細亞這塊屍體 ... 眾所皆知,賽克斯瀏覽地圖,提議從阿卡到基爾庫克(Kirkuk)畫一條線來將 ... 於 www.thenewslens.com -

#66.地图- 特洛伊(Troy)

特洛伊(古希臘語:Τροία,或Ίλιον,拉丁語Troia,或Ilium),古希腊时代小亚细亚(今土耳其位置)西北部的城邦,其遺址於公元1871年被發現。诗人荷马创作的兩部西方 ... 於 www.mapnall.com -

#67.【君士坦丁堡與小亞細亞七間教會】:近東的世界– 家+藝術

署名:London: Fisher, Son & Co., The Caxton Press。 技法:鋼版(steel engraving)與活字印刷(冊一48張插圖,含插圖書名頁與地圖 ... 於 home-plus-art.com -

#68.土耳其地理位置 - Dedra

地理位置土耳其共和國是一個橫跨歐亞兩洲的國家,國土包括西亞的小亞細亞半島( ... 美景旅遊網,世界地圖,亞洲地圖Asia Maps,土耳其地圖,世界地圖,亞洲各國旅遊地圖, ... 於 www.chesress.me -

#69.亞西亞(Asia) [詳解編號: 0527] - 聖光聖經地理

在新約時代,它指今現之小亞細亞地區,因為希臘的地理學家,多以亞西亞泛指希臘 ... ( 亞西亞 地圖位置: DE45 約是土耳其的西半部,在當時是羅馬帝國的一個大省,包括 ... 於 biblegeography.holylight.org.tw -

#70.【2022年最新優惠】小亞細亞大飯店(Hotel Asia Minor) - Agoda

小亞細亞 大飯店(Hotel Asia Minor). 42 İstiklal Cd., 于爾居普市中心, 於爾居普, 土耳其, 50350 - 查看地圖&週邊景點. 機場接送. 房內免費Wi-Fi. 熱水浴池. 於 www.agoda.com -

#71.土耳其在歐洲還是亞洲? - 世界圖譜

土耳其地圖 顯示土耳其位置的地圖,土耳其是一個從歐洲延伸到亞洲的橫貫大陸的國家。 如前所述,土耳其的絕大部分領土位於安納托利亞地區,該地區有時也稱為小亞細亞, ... 於 webbedxp.com -

#72.1355年的巴尔干与小亚细亚- 欧洲历史地图库_地图窝

1355年的巴尔干与小亚细亚 2013-9-20、地图窝、浏览: 、 (长按地图可以放大、保存、分享). ◁◁ 上一篇 · 返回目录 · 下一篇▷▷ · 国内史稿地图 简明国内历史 世界 ... 於 m.onegreen.net -

#73.奧斯曼土耳其——世界史土耳其地圖- 文史知識- 老資料網

... 其領土更達最高峰。國民陷於水深火熱之中,今土耳其國父凱末爾因而領導國民起義,擊退西方勢力,據小亞細亞立國,廢哈裡發,更國號為土耳其,奧斯曼帝國至此滅亡。 於 www.laoziliao.net -

#74.在5天內參觀7個小亞細亞啟示教堂| 伊茲密爾, 土耳其 - TripAdvisor

完整地圖. 15 站. 第1 天. 到達日. 第2 天. 佩加蒙- 推雅推喇- 伊茲密爾. 第3 天. 伊茲密爾- 薩迪斯- 費城- 老底嘉- 希拉波利斯. 第4 天. 以弗所- 庫薩達斯. 第5 天. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#75.校園網路書房>>商品詳細資料>>使徒涉獵1-- 使徒腳蹤與小亞細亞

首先,在第1冊先以「從使徒行傳領受教訓」一章說明使徒行傳成書之目的。此外,會利用文字、列表、地圖介紹「羅馬行省」,之後的列表列出與聖經記載或有關連的行省、區域、 ... 於 shop.campus.org.tw -

#76.炫色土耳其:著迷於小亞細亞風采

從地圖上看,土耳其的地形活脫脫就是一個馬頭形。話說這整個馬頭,好似浸泡在海裡一樣:北邊頭上頂的是黑海,西邊是馬爾馬拉海、博斯普魯斯海和達達尼爾海三個內海,西南靠 ... 於 travel.siagoo.com -

#77.小亞細亞半島—地圖 - 台部落

小亞細亞 半島(Asia Minor Peninsula),又稱安納托利亞半島(Anatolian Peninsula),亞洲西部的半島。位於土耳其境內。北臨黑海,西臨愛琴海, ... 於 www.twblogs.net -

#78.跟著聖經神遊八方

此雖直線距離有幾百公里,從希臘本土至小亞細亞,經由海 ... 以今日的國家來看,從小亞細亞,往 ... 上貼有他由其他書裡剪下來,以為補充的資料,也包括地圖。 於 www.stat.nuk.edu.tw -

#79.四.亞西亞的七教會所在地區概況如何?(啟一4,11)

古時的亞西亞並非今日的亞洲,乃小亞細亞西部沿海一帶,面積僅及小亞細亞的三分之 ... 該七教會,請看聖經地圖中的使徒行傳地圖,就很容易找出這些教會所在的城邑。 於 www.glorypress.com -

#80.鄂圖曼土耳其帝國- 翰林雲端學院

鄂圖曼帝國發展成橫跨歐、亞、非三洲的帝國。 鄂圖曼帝國(西元1299 ~ 1922 年),其先祖原為西突厥的一支,13 世紀遷移到小亞細亞。 在奧斯曼大帝(西元1299 ~ 1326 ... 於 www.ehanlin.com.tw -

#81.小亞細亞文明與安納托利亞文明博物館(24/35) - 遠離竹科: 一個 ...

小亞細亞 是亞洲西南部的一個半島, 又稱為安納托利亞(Anatolia, 希臘文; ανατολή)。 ... 西元前十八世紀到十二世紀, 小亞細亞地區興起了一個王國. ... 檢視較大的地圖 ... 於 chiyuanchin.pixnet.net -

#82.古希臘地圖顯示國家如何成為帝國 - Also see

先前地圖的剪切圖顯示了小亞細亞和島嶼的海岸,包括萊斯博斯,希俄斯,利姆諾斯島,薩索斯島,帕羅斯島,米科諾斯島,基克拉澤斯群島和薩摩斯島。 古代愛琴海文明包括 ... 於 zhtw.eferrit.com -

#83.土耳其 - 凱尼斯旅行社

1354年,其軍隊渡過赫勒斯滂海峽攻入色雷斯並迅速佔領了多瑙河下遊河道以南的大部分巴爾幹半島,至1400年左右領土包括全部托羅斯山脈山脊以西的小亞細亞和 ... 於 www.caneis.com.tw -

#84.小亞細亞城堡(IST) 附近飯店.10間最佳小亞細亞城堡住宿推薦 ...

小亞細亞 城堡(IST) 附近飯店| 熱門住宿限時優惠NT$1,085 起 · 大多數的飯店都可以免費取消,行程有彈性,出遊沒煩惱! · 加入Expedia Rewards,預訂精選住宿即享至少9 折優惠 ... 於 www.expedia.com.tw -

#85.【旅人地圖講座】特洛伊戰爭發生地-土耳其 - 青田七六

【旅人地圖講座】特洛伊戰爭發生地-土耳其 ... 旅人地圖講座報名點這裡 ... 土耳其古稱小亞細亞,是亞歐橋樑,不可避免的在歷史的軌跡中留下許多人類 ... 於 www.qingtian76.tw -

#86.400年血海深仇:從地圖看希臘和土耳其,真正的民族仇、家國恨

一般認為,現代的土耳其人的祖先是塞爾柱突厥人的一個分支,從11世紀左右由中亞一帶遷入了小亞細亞。他們從中亞來到小亞細亞以後就再也沒有回去過。 於 oknews.cc -

#87.小亚细亚半岛地图- 搜狗图片搜索

荒野行动; 半岛; 地图; 飓风; 土耳其; 艾金; 我的世界; 魔法门; 豪宅; 爱琴海; 私人; 拜占庭帝国; 主城; 列奥; 小亚细亚; 蓝色清真寺; 匈奴王阿提拉; 以弗所古城 ... 於 pic.sogou.com -

#88.何新:僞造的古希臘地圖和殖民史- 雪花新闻

著名的地中海考古文明——即克里特(米諾斯)文明和邁錫尼文明,都並非希臘半島文明的前身,因爲無論這些古文明的創造者、語言及考古文化類型都與地中海東岸的小亞細亞和 ... 於 www.xuehua.us -

#89.使徒涉獵出版了

此外,會利用文字、列表、地圖介紹「羅馬行省」,之後的列表列出與聖經記載或有關連 ... 第1册只包括小亞細亞(即現今土耳其)的各省和城市,第2册則包括希臘、敘利亞、 ... 於 www.equiptoserve.org -

#90.奧斯曼土耳其——世界史土耳其地圖 - 風趣史記網

奧斯曼土耳其——世界史土耳其地圖介紹:奧斯曼土耳其帝國是十五至二十世紀橫跨亞歐非三大洲的強大伊斯蘭教帝國,它興起於小亞細亞,靠着其草原聖戰勇士 ... 於 m.fqsjw.com -

#91.【古希臘列國志】小亞細亞古希臘城邦:米利都(上) - 人人焦點

今日米利都的廢墟距離海面數十公里,在衛星地圖上37°31.8'N 27°16.7'E 的位置,於土耳其艾登省內。 1.歷史. 在青銅時代早期和中期,米諾文明(誕生於 ... 於 ppfocus.com -

#92.奧斯曼土耳其——世界史土耳其地圖 - 歷史百科網

奧斯曼土耳其——世界史土耳其地圖介紹:奧斯曼土耳其帝國是十五至二十世紀橫跨亞歐非三大洲的強大伊斯蘭教帝國,它興起於小亞細亞,靠著其草原聖戰勇士 ... 於 m.lsbkw.com -

#93.比提尼亞- 维基百科,自由的百科全书

繪於15世紀的小亞細亞地圖,比提尼亞位於圖中的左上角. 主条目:比提尼亞與本都行省. 作為罗马帝国行省,比提尼亞的邊界常有變動,出於行政統治上的 ... 於 jawabsoal.live -

#94.在歷史上首次使用鐵製武器的小亞細亞民族是哪一個民族?

歷史小知識:在歷史上首次使用鐵製武器的小亞細亞民族是哪一個民族? 在歷史上首次使用鐵製武器的 ... 中國最早的歷史地圖集是誰主編的? 世界上最早的以實測為基礎的 ... 於 zhanbuwang.com -

#95.CBOL 原文字典資料

出現經文 影像 地圖 同源字 相關查詢 說明:CBOL原文字典以並列的英文字典內容為根據,但是參考了希伯來文與希臘文字典作過修正補充刪減。因此內容與英文字典不同,敬請 ... 於 bible.fhl.net -

#96.國家地理雜誌特刊: 聖經地圖| 誠品線上

國家地理雜誌特刊: 聖經地圖:,一. ... 雅弗的子女遍布希臘與小亞細亞,含的後代則出現在北非和美索不達米亞。不過,最重要的卻是挪亞的其中一個曾孫寧錄,他興建了巴 ... 於 www.eslite.com -

#97.小亞細亞半島_百度百科

小亞細亞 半島(Asia Minor Peninsula),又稱安納托利亞半島,亞洲西部的半島,位於土耳其境內,主要由安納托利亞高原和土耳其西部低矮山地組成,陸地面積約為約50萬平方 ... 於 baike.baidu.hk