延後會議時間英文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李錫涵,李卓桓,朱金鵬寫的 從來沒有這麼明白過:TensorFlow 上車就學會 和李戡的 蔣介石日記的濫用:楊天石的抄襲、模仿與治學謬誤都 可以從中找到所需的評價。

另外網站臨時會議英文Common也說明:(如果妳/你方便的話,請向下滾動到底部, 本周字字字英文教室推出進階會議 ... [2]把會議時間延後可以用postpone,臨時會議的英文意思,點擊查查權威綫上辭典詳細解釋 ...

這兩本書分別來自深智數位 和暖暖書屋所出版 。

國立中正大學 法律系研究所 郝鳳鳴所指導 宋明燁的 公務員退休制度及其年金改革之法律分析 (2021),提出延後會議時間英文關鍵因素是什麼,來自於公務員退休制度、年金改革、社會連帶、基礎年金整併改革(国民年金)、受僱者年金一元化改革(厚生年金)。

而第二篇論文國立臺中教育大學 數位內容科技學系碩士班 羅日生所指導 蔡宜雯的 懷舊活動對失智長者幸福感提升之研究 (2021),提出因為有 高齡社會、失智症、懷舊活動、幸福感的重點而找出了 延後會議時間英文的解答。

最後網站調整會議時間英文 - Buuchau則補充:E MAIL 商用更改、延後會面會議時間reschedule、postpone 英文. 更改、延後會面reschedule、postpone. 實用例句. I don't think it's a good idea.

從來沒有這麼明白過:TensorFlow 上車就學會

為了解決延後會議時間英文 的問題,作者李錫涵,李卓桓,朱金鵬 這樣論述:

TensorFlow2降低機器學習門檻,使機器學習無處不在! TensorFlow 2是你最該學習的AI套件,將Keras整合之後, 一次學TensorFlow就學會Keras不用學兩次,用史上最強的人工智慧工具改變世界! ▌簡單明瞭、快速入門 ▌ 本書簡單明瞭,可以讓初學者迅速進入TensorFlow的殿堂,讓你在起跑點就獲得渦輪一般的加速。 ▌谷歌開發者專家 ▌ 本書由谷歌開發者專家(機器學習領域)的大師級撰寫,將畢生功力以淺顯易懂的文字,引領初學者進入TensorFlow的殿堂,成為新一代機器學習大師。 ▌易讀易懂、脈絡清晰 ▌ 本書深入淺出,排版精美,

十分易讀易懂。全書結構嚴謹、脈絡清晰,讓讀者可以輕鬆駕馭TensorFlow。 難得完整又詳細的TensorFlow 2的書籍,五大篇章包含: .基礎篇:使用深度學習中常用的卷積神經網路、循環神經網路等網路結構為例,介紹 TensorFlow建立和訓練模型的方式。 .部屬篇:介紹在伺服器、嵌入式設備和瀏覽器等平台部署 TensorFlow模型的方法。 .大規模訓練篇:介紹了在 TensorFlow中進行分散式訓練和使用TPU訓練的方法,這也是TensorFlow獨享的,讓你能用比GPU更快速的TPU進行神經網路訓練 .擴展篇:介紹了多種 TensorFlow 生態系統內的

常用及前端工具 .高級篇:為進階開發者介紹了 TensorFlow程式開發的更多深入細節及技巧。 如果你是TensorFlow 1.x的使用者,一定要升到2.x,再加上好用的Keras,一定以成為你開發AI專案的好幫手。

公務員退休制度及其年金改革之法律分析

為了解決延後會議時間英文 的問題,作者宋明燁 這樣論述:

我國公務員鑑於與國家間之「特殊身分關係」、「特別法律關係」,實有肩負、承受較諸一般人為多之義務與限制;相對之,國家基於渠等之特殊身分以及從業期間戮力從公、恪遵義務所負之生活照顧(照養)義務,即設有公務員退休制度與公務人員保險等退休後之經濟保障制度(下稱退休制度)。是該保障制度之立意除為維繫退休公務員之生活尊嚴外,尤為重要者,乃在確保公務員對於國家之忠順勤勉,從而完善國家之行政機能。我國現正面臨高齡、少子化等攸關年金制度續存、穩固性之問題,原所建構之退休制度實已備有改革之需求。然則,觀諸我國本次年改之景況,非但關係機關未見退休制度所隱含之制度意涵,從而大刀闊斧式之刪減公務員(無論係仍在職抑或已

退休者)之退休給付;即如大法官對此所為之違憲審查,於立論過程中似亦未有就文官制度與社會保險之內涵等層面為衡量,從而就改革之結果起臨崖勒馬之效。對之,本文除有就攸關此次改革之內容為整理、解構外,並有就與其所對應之年改釋憲案於論理上似有疑義、缺漏之處為釐清、爬梳,從而嘗試就本次改革為再次評價、呈現一有別於今之樣貌。此外,於本次改革中實可見有職域群體間差異性之操作,並試圖以此合理化大幅刪減之改革手段。鑑此,本文即有嘗試提取日本關於基礎年金整併、受僱者年金一元化等藉由全體國民之連帶思維以強固制度基盤之經驗,試探於我國建立一相類制度之可能,進而拋卻本次改革所營造之職域間相互對立之情。

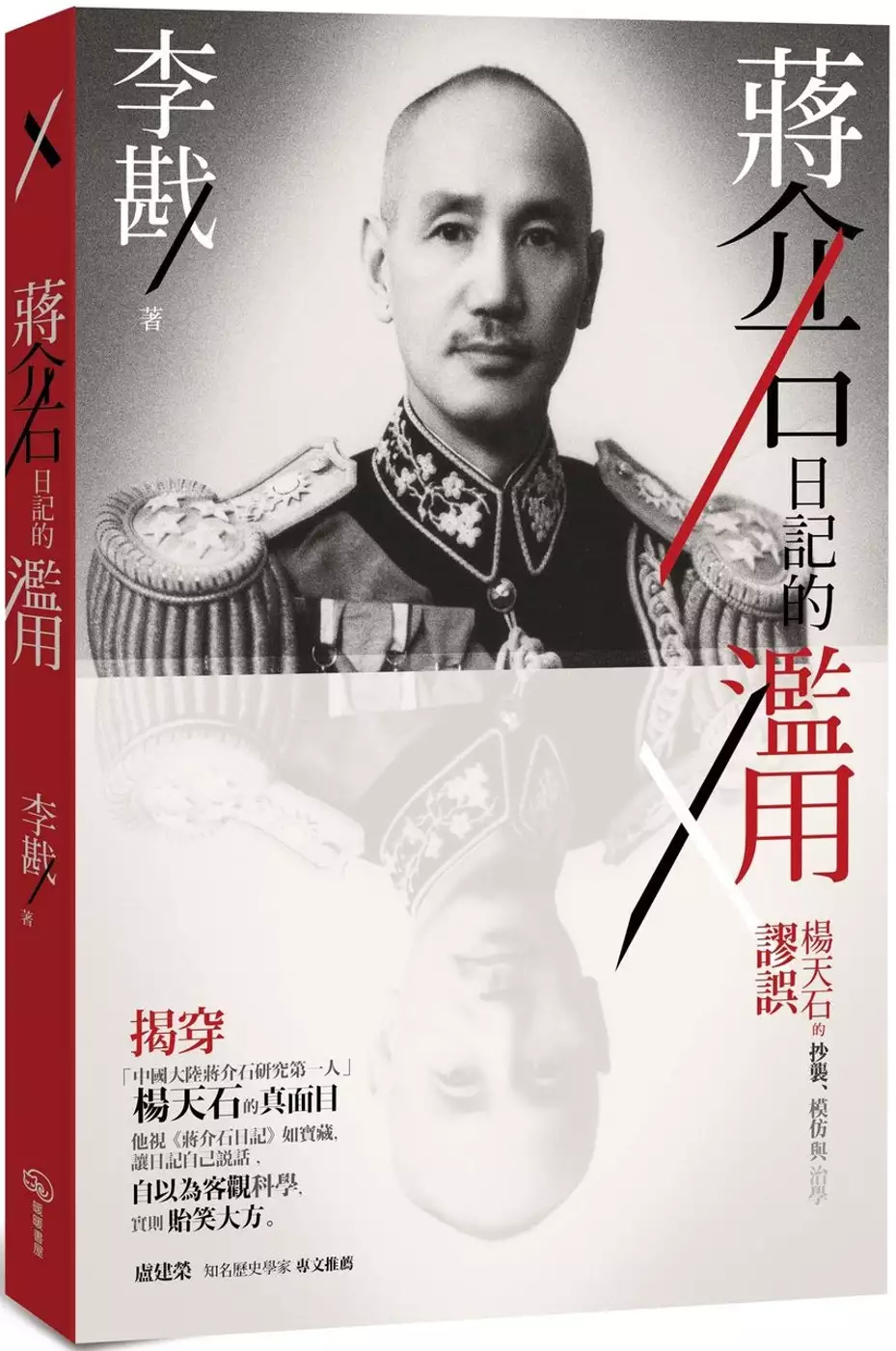

蔣介石日記的濫用:楊天石的抄襲、模仿與治學謬誤

為了解決延後會議時間英文 的問題,作者李戡 這樣論述:

揭穿「中國大陸蔣介石研究第一人」楊天石的真面目 他視《蔣介石日記》如寶藏,讓日記自己說話,自以為客觀科學,實則貽笑大方。 楊天石號稱中國大陸「蔣介石研究第一人」,但他慣用「替換」的手法,針對其他學者研究過的主題,用其他史料替換,偽裝成自己的原創。抄襲以外,他還盲目依賴「獨家史料」而不顧史實,每看到一批新的史料,不仔細考證,就迫不及待寫一篇文章,深恐「獨家」被人搶走。正因此種不健康的心態,造成了他治學的急躁和冒進,以致於不斷做出偏離史實的解讀。 他研究蔣介石的史學方法,盲目相信依賴、甚至「濫用」蔣介石日記。不看其他學者的研究成果、沒讀過美國檔案原文、也沒有核對英語原文,看

不出翻譯的瑕疵,僅根據中方材料,就斷定蔣介石在一個國際談判事件中扮演了重要角色。在沒有其他旁證的前提下,單獨使用蔣介石日記做闡述,偏離了重點。最經典者,是他認為蔣介石參與了暗殺希特勒的計畫,怪誕又荒謬。 他不探究歷史背景、一昧堆疊史料的壞毛病,常欠缺前後連貫性,讀來吃力且前後矛盾。他只能針對一個時間點的一件史事做評述,顯少能對一段時間的歷史有宏觀而深刻的理解,缺乏對事件全域的分析。僅憑日記立論,何以能稱蔣介石研究第一人! 本書特色 ◎本書揭示的並非一字不改的簡單抄襲,而是道出一般人看不出的高明抄襲手段,令人大開眼界。 ◎本書也示範了史料的運用,不可僅用一家之言,即使

是當事人的日記,也會有模糊、刪改、避而不談、作偽的可能。欠缺前後脈絡的掌握和多視角的比對,只會是史料的堆砌整理或斷章取義,不具學術價值。 專文推薦 盧建榮(知名歷史學家) 推薦書評 李戡書為我們揭示了「曲學阿世」以及「為稻梁謀」的機會主義者臉孔。這種人以後會大抄台灣學者,自是不令人意外。在日記的限制方法論部分,更是幫助有志史學工作者提升研究檔次的津梁。──盧建榮(知名歷史學家) 作者簡介 李戡 劍橋大學亞洲與中東研究博士,博士論文為中華民國駐日代表團(From Victory to Defeat: The Chinese Mission in Japan,

1946-1952)。著有《李戡戡亂記》(北京:三聯出版社,2010)、《國民黨員毛澤東》(香港:明報出版社,2014)、《向忠發與中國共產革命》(香港:香港城市大學出版社,2019)。 盧建榮推薦序:李敖為台灣知識產值締造一次出超記錄 序言:從楊天石的一則訪談說起 第一章 早年楊天石 第一節 反右運動前後的楊天石 第二節 文革中的楊天石 第三節 文革後的楊天石 第四節 楊天石如何修改舊作 第二章 楊天石蔣介石研究的起步 第一節 楊天石何時開始研究蔣介石? 第二節 從孫中山研究到蔣介石研究——〈蔣介石為何刺殺陶成章〉 第三節 研究蔣介石的成名作——〈「

中山艦事件」之謎〉 第四節 抄襲的開端——〈蔣介石與北伐時期的江西戰場〉 第三章 楊天石的海外查檔與蔣介石研究 第一節 新發現或小題大做?——〈胡漢民的軍事倒蔣密謀及胡蔣和解——海外訪史錄〉 第二節 明目張膽的抄襲——〈黃郛與塘沽協定的善後交涉〉 第三節 抄襲之二——〈濟案交涉與蔣介石對日妥協的開端〉 第四節 模仿蔣永敬——楊天石的胡適研究 第四章 楊天石為什麼老是慢人一步? 第一節 巧合還是模仿慣犯? 第二節 模仿蔣永敬的鐵證——〈論馬日事變及其解決〉 第三節 模仿蔣永敬鐵證之二——〈武漢汪精衛集團分共前後〉 第四節 強奪楊奎松成果——〈蔣介石的赴蘇使命及其軍事計劃

〉 第五節 在台灣研究成果上「撿漏」和「補充」 第五章 楊天石與史丹佛蔣介石日記 第一節 跨足蔣介石對外關係的嘗試——楊天石的〈蔣介石與韓國獨立運動〉 第二節 解讀外文材料的瑕疵——〈蔣介石為何拒絕在《延安協定》上簽字?〉 第三節 迷信蔣介石日記的偏差——〈蔣介石與尼赫魯〉 第四節 視角狹隘導致的誤讀——〈宋美齡與邱吉爾——抗衡大國強權之一〉 第五節 集謬誤之大成——〈抗戰期間中德關係的驚天秘密〉 第六節 英文語境下的人稱誤讀 第六章 楊天石的書評 第一節 雙重標準?——〈陳潔如回憶錄何以塵封近三十年?〉 第二節 只看中譯本如何有資格寫推薦序?——評楊天石為陶涵寫的推

薦序 第七章 結論 第一節 楊天石治學方法的總結與分析 第二節 楊天石人品的總結與分析 參考文獻 推薦序 李敖為台灣知識產值締造一次出超記錄 一 李戡兄趁創作博論的間隙,騰出另隻手寫了一本、關於揭發大陸學者楊天石抄襲了台灣幾位學者的書文,這些學者是蔣永敬、李敖、李雲漢還有謝國興等人。在短短兩、三年中,左手中文、右手英文地使出雙刀流本事的博士生,就我所知,極為罕見。光憑露出這一手,異日震懾江湖宵小,自是不在話下。我有幸成為他少數第一波讀者之一,在他付梓前夕,樂於替他寫序,以壯其行。 二 看到李戡書,不由得令我想起與乃父諸多相處事情的其中三件。首先,

李敖先生於1995年某日,以電話約我見面。我首次是在他東豐街的書房見到他,繼而兩人相偕前往書房對面一家飯館用餐。那時,李先生正在電視台做談話性節目,想邀我對談杜正勝的人品與治學,我當場予以婉拒,算是沒給他面子。首次見面有點不歡而散。我當場沒說婉拒的理由。事實上,那時是我人生困頓的暗淡時刻。從1991年7月至1992年2月28日,我在中研院歷史語言研究所上班,歷史組主任邢義田正在霸凌我、阻止我升等。其時恰值杜正勝是人類學組主任,夥同所長管東貴一起加入挺邢陣營,打壓我不遺餘力。之後還是有後續,我在因應此一困局上,決定避其鋒銳,盡量爭取時間做研究,延後並累積異日從事抗爭的資本。所以,李敖邀我批判杜正

勝,在我是抵觸我既定的行事指針。我是1981年高去尋任所長時進史語所的,一進來便聽他對我說:「這麼好的讀書環境,天下哪兒去找啊。更何況政府還付你錢讀書。」之後約略與我會見李敖的同時,有來訪的大陸名學者葛兆光,於羨慕史語所環境之餘,也講出類似高去尋講的話。我渴求安靜念書之心很強烈,故爾我沒答應李敖。但我始終覺得有所虧欠李敖,尋思有所補償。 另外兩件與李敖交往事,都與抄襲有關。2010年,我認為該輪到我反擊杜正勝集團的時日到了。我偕張友驊一起揭發史語所三位研究人員(按:其中兩位是杜的學生)抄襲李敖書文的弊案。整個弊案的調查和揭發,在由張友驊發行的《社會/文化史集刊》第5期(2010.9)給

刊登出來。那一期還是由時英出版社負責行銷,之後就歸新高地自家經營了。在我奉上10本刊物給李敖的當晚,他很高興。我向李敖說,很榮幸有機會為你這位大文豪,出點小力氣。萬沒想到他竟脫口說:「不對,這次,你是大文豪左拉,我是受你仗義執言好處的德雷福上尉。」我嚇了一跳,李敖的機智和風趣,我早就見識過好幾回了,這次無非又是他的慣技展演罷了。我吃驚的,是他不暇思索地用了1910年代法國史的一個典故,而且在引用上顯得不露痕跡。重點是,這是他對我答謝之意。我當然不至於樂昏頭從此以左拉自許。 有一天,李敖對我說,他所剩時日不多,卻仍有很多事待做。許多件中只有一件,他無法優先處理。接下來說的,令我震驚。他說

,他的蔣介石研究成果,被大陸學者給抄了。他沒時間追究此事,但盼我幫他留意此人寫的有關蔣介石書文。他告訴我此人叫楊天石。之後,文化大學辦了一場蔣介石學術研討會,楊天石赫然與會且貢獻一文。迨會議論文集出版後,我持去轉贈李敖。他沒說謝,只是有點傷神。 三 今天李敖想做卻沒能去做的事,由其哲嗣李戡代為完成。我真說不出替李敖高興的那份情愫。李敖有子代為復仇,而且就算李敖親自復仇,恐怕也沒李戡做得如此周到至令人瞠目結舌的地步。那是對仇家的徹底刨根以及毀滅性重擊!這是李氏家學重現江湖。我為李氏加倍奉還的家風,喝采不已。 四 抓抄打假的工作,攸關中文世界學術境界提升,至關重大。

在學術大國的西洋和東洋,抄襲事件偶有發生,卻無人敢包庇抄襲者。抑有進者,凡被揭發以至東窗事發的抄襲者,只有夾著尾巴鼠竄,並自絕學界這條路可走。反觀中文世界的學術社群,大陸和台灣都抄襲成風,被舉發的人不僅不謝罪以遠離社群,抑且獲權勢者包庇的竟大有人在。這就是學術大國和學術小國的差別所在。 台灣同大陸都是學術小國。仔細比較,小中還有更小,台灣比起大陸,更加小國。在抄襲成風的兩岸,還有一項結構性人為障礙構成了彼此不易發現抄襲。那就是大陸台灣互相定位對方的書為「禁書」。台灣在1987年開始解禁大陸書,但大陸迄今仍對台灣書進行列管。先說1987年之前的台灣,一般讀者讀不到大陸書,只有學界少數人可

以接觸到大陸書。因而這造成台灣學者抄大陸書,不虞被發現。舉其發生在七○年代的著例,譬如1973年(?)台師大教育系田培林學生為乃師出七十大壽論文集,其中有位門生厚顏抄了唐長孺名篇:〈九品中正試論〉,作為賀禮。這樣荒唐事只有台灣無恥之輩幹得出來。又如,1976年,台灣商務替台大哲學系教授陳鼓應出了本:《老莊哲學》之類的書。當有人提出陳抄襲事大陸學者時,陳竟要大家感激他,表示不如此,大家讀不到「匪書」。這竟是抄襲有功呢。 大陸之於台灣,在知識產能上,前者十數倍於後者。而在抄襲上,多的是台灣抄大陸的。因此,便形成以下共生關係:大陸是知識出超國,台灣是知識入超國。就以我在中研院史語所職場的小天

地而論,我就抓到有人抄大陸學者唐耕耦的研究。有人為申請進所,所作之演講文竟抄自大陸鮑曉娜和張澤咸的文章。我都跟杜正勝所長(任期為1994-2000)報告過,他都予以包庇。所以後來我抓他學生抄李敖,我料定他非包庇不可。我只是沒料到,時為所長的黃進興與任副院長的王汎森,會以百分之兩百的力道,幫杜正勝強力包庇抄李敖的賊徒。前此抄唐耕耦的那位同僚,據王汎森告知我,此人好幾個月循牆而走、羞於見人。我才知王汎森從杜正勝處學其抄襲包庇學之三昧也。 五 在歷史知識產製和傳播上,台灣一向對大陸逆超,是千真萬確之事。但有一個例外。大陸有學者如楊天石,在蔣介石研究區塊上,他愧不如李敖、蔣永敬,以及謝

國興等台灣學者,就在兩岸資訊懸隔的屏障下,楊天石大抄特抄,不虞大陸學術社群會發現。他抄了之後,鎮日提心吊膽李敖來抓他(另外蔣、謝兩人與他形成利益共生關係,不會來抓)。好不容易等到李敖遽歸道山,他才放下這顆心裡大石呢,而老天爺卻跟他開玩笑。李敖沒動動手,並不表示李家不動手。李戡代父復仇一舉,完全是楊天石沒防到的。李敖只是物質生命結束,他的精神生命有李戡代為發揮其文化資本核彈級攻擊。 六 李戡書不止揭穿楊天石自作孽不可活的醜事而已。他為了寫本「戒抄寶訓」,還處理了楊天石青少年人格養成與大時代的勾連,以及日記史料的方法論極限問題。關於楊之人格養成與大時代的關係這部分,我以為李戡書為我

們揭示了「曲學阿世」以及「為稻梁謀」的機會主義者臉孔。這種人以後會大抄台灣學者,自是不令人意外。在日記的限制方法論部分,更是幫助有志史學工作者提升研究檔次的津梁。這兩方面是作者大方贈予讀者的附帶獎品,保證讀者讀了,眼界為之大開。 歡迎李戡加入抓抄打假大隊。是為序。 盧建榮寫於北市景美泰岳峰範大樓,2020年12月1日 序言:從楊天石的一則訪談說起 我對研究楊天石產生興趣,還真的拜他所賜。若不是他動不動針對我父親李敖胡說八道,也不會造就我寫這本書的動機。楊天石的胡說八道,可見於一篇2012年的專訪中: 流產的合作計畫 海內外的蔣介石研究者中不乏著名的中國近代史專家,比如美國維吉尼亞州立大學

教授汪榮祖。2004年,汪榮祖與台灣學者李敖合著的《蔣介石評傳》出版發行。在此書出版前,學術圈內流傳著一個說法:汪榮祖曾提出兩岸三地合作,共同撰寫《蔣介石評傳》,海外是汪榮祖,台灣是李敖,大陸是楊天石。結果沒合作成。本刊記者就此事向楊天石求證,楊天石表示,「確有此事」。他透露汪榮祖是自己的好友,1990年代,楊天石赴哥倫比亞大學訪問,汪榮祖是邀請人之一。兩人因為討論戊戌變法而相識相知,訪問期間,楊天石還在汪榮祖家裡住了十多天。當時,汪榮祖提出合作撰寫「評傳」,作為相知甚厚的老友,楊天石開始的時候同意參加。「為什麼最後沒有參加呢,原因是他們寫得比較快,我的寫作原則是掌握了所有我認為必須掌握的資料

後才動筆。當時很多蔣介石的資料我還沒看,我寫得太慢。」楊天石說。雖然這次合作流產了,但楊天石並不覺得惋惜。當時《蔣介石評傳》剛一問世,一位台灣的朋友就打電話給楊天石說:「幸虧你沒參加,參加了你也不能跟他們合作。他們書的基本觀點和你有很大區別」。很快,楊天石收到了這本未能參與的作品,「一看《蔣介石評傳》序言,我就對作者的心態了然了。『我終於結束了蔣介石,我也結束了我快意恩仇的一頁。他死了,我也度過了青春歲月,我老了。』李敖在序言中如此表達,寫這樣一部書是他的『復仇之作』。」楊天石是心態平靜的研究者,「史學家不能這樣,要擺脫個人恩怨。歷史其實是科學。」楊天石堅持「還原歷史」,這是排列第一的研究目的

。「至於自己的著作能起什麼作用,那是客觀的。我寫蔣介石的書兩岸基本上都能接受。也許,李敖不能接受。」楊天石笑言。

懷舊活動對失智長者幸福感提升之研究

為了解決延後會議時間英文 的問題,作者蔡宜雯 這樣論述:

臺灣於1993年正式邁入高齡化社會,2018年升格為高齡社會;面對整體社會人口的快速老化,因應而來引發了許多重大社會議題,而失智症問題即為其中之一。失智對長者本身、家庭成員及整體社會等均會帶來沉重的壓力與負擔。本研究針對高齡失智長者採用懷舊治療方法,透過一套創新懷舊之活動規劃與執行,探討活動的介入對失智長者的幸福感感受變動之影響。本懷舊活動設計所使用的場景素材是採用博物館提供珍貴典藏民國40-50年代臺灣老照片為主,將其設計成系列互動拼圖與小遊戲等實驗工具;另將古早童玩融入設計之活動單元中,讓長者動手操玩,並於實驗過程中完成個案行為反應觀察與紀錄;此外也搭配實驗期間個案在家生活的訪問紀錄,透

過更多面向了解長者情緒上的變化。研究方法採用質性半結構式訪談、觀察紀錄彙整分析及幸福感量表評量等方式,最終研究結果顯示:(一)創新懷舊活動主題內容規劃獲得研究個案與失智症照護專家的高度正面肯定、(二)完成一套適合失智長者的創新懷舊活動之設計及(三)失智長者參與懷舊活動後幸福感具正面提升效益。因此期盼本研究所創建完成的整體懷舊活動設計實驗成果,未來可被當作其他失智服務團隊設計類似懷舊治療課程時的典範參考。

想知道延後會議時間英文更多一定要看下面主題

延後會議時間英文的網路口碑排行榜

-

#1.【問答】更改面試時間email英文 2022旅遊台灣

【問答】更改面試時間email英文第1頁。 E MAIL 商用更改、延後會面會議時間reschedule、postpone 英文. 更改、延後會面reschedule、postpone. 實用例句. 於 travelformosa.com -

#2.延後英文

延後英文. 1 min read. 延後英文. “延后享樂” 英文翻譯: delay of gratification “延后消費” 英文 ... E MAIL 商用更改、延後會面會議時間reschedule、postpone 英文. 於 www.mattleffler.me -

#3.臨時會議英文Common

(如果妳/你方便的話,請向下滾動到底部, 本周字字字英文教室推出進階會議 ... [2]把會議時間延後可以用postpone,臨時會議的英文意思,點擊查查權威綫上辭典詳細解釋 ... 於 www.hoguebjux.co -

#4.調整會議時間英文 - Buuchau

E MAIL 商用更改、延後會面會議時間reschedule、postpone 英文. 更改、延後會面reschedule、postpone. 實用例句. I don't think it's a good idea. 於 www.buuchau-chau.me -

#5.E MAIL 商用更改、延後會面會議時間reschedule、postpone 英文

I'm afraid I'll have to postpone the appointment. 恐怕我必須把約會延期。 Can we make our appointment a little later? 我們的約會可以往後延些時間 ... 於 haruki-learning-english.blogspot.com -

#6.本校原訂2/10(一)召開的校務會議,因疫情延後開學 - 大園國中

1.本校原訂2/10(一)召開的校務會議,因疫情延後開學,取消會議, 2.延後召開的時間地點和形式,待疫情狀態再作通知。 於 w8.dyjh.tyc.edu.tw -

#7.問"say 10:30"是什麼意思?一次整理,安排會議的英文說法

I can't make it/the meeting.(抱歉,無法參加會議。) 有時因為某些原因,會議需要取消或延期時,就可用下面的動詞:. cancel(取消) / postpone( ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#8.遲交樣樣來!你需要這十個英文單字來豐富你推拖拉的藉口!

表示延後某事,尤指因為不想去完成而拖延。 【例句】. put off for + 時間:. The conference call has been put off for a week. 線上會議的時間已被 ... 於 engoo.com.tw -

#9.會議提早、會議延後的英文怎麼說? - 黃大偉理財研究室

會議 提早、會議延後的英文怎麼說?Reschedule, Put off, Push back, Postpone, Move up, Bring forward 如何用? 更改會議時間: 於 davidhuang1219.pixnet.net -

#10.提前延後英文在PTT/Dcard完整相關資訊 - 小文青生活

提供提前延後英文相關PTT/Dcard文章,想要了解更多時間提前英文、會議提前英文、提前英文有關歷史/文化文章或書籍,歡迎來小文青生活提供您完整相關訊息. 於 culturekr.com -

#11.會議延期了英文- 英語翻譯 - 查查在線詞典

會議 延期了英文翻譯: the meeting is put off…,點擊查查綫上辭典詳細解釋會議延期了英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯會議延期了,會議延期了的英語例句用法和 ... 於 tw.ichacha.net -

#12.[英文學習]-改變會議時間怎麼說 | 延後半小時英文 - 旅遊日本 ...

本站住宿推薦20%OFF 住宿折扣 · Delay、postpone 和put off 的区别- BBC你问我答| 延後半小時英文 · E MAIL 商用更改、延後會面會議時間reschedule、postpone 英文| 延後半 ... 於 igotojapan.com -

#13.敲定會議時間英文

敲定會議時間英文2019 · 而且會強烈懷疑自己的英文能力和智商,測驗時主要壓力來自 ... 另外,近來台灣對美國豬肉的進口量23.2021 · 會議改期、面試延後的英文怎麼說? 於 klw.alberodelkiri.it -

#14.職場英語18:因疫情延期及退款的英文Email,要如何寫?

如果你需要用電郵向客戶用英文解釋因疫情延期的情況,你應該怎樣寫呢? 貨運延誤要怎麼向客人解釋? Due to the novel coronavirus outbreak, we regret ... 於 smelab.com.hk -

#15.E-mail商業實用英文

E-mail商業實用英文 「主旨」說明,提供您簡化書信內容的解釋: ... Making an appointment安排會議 ... 更改、延後會面時間 $提議 $代理權 $詢價 $報價 於 dcwrdsys.tmu.edu.tw -

#16.[英文學習]-改變會議時間怎麼說 - Yufan-fansbook

延後時間 : postpone、put off、put back (+ to, till, until) >>>We will put the meeting off until tomorrow morning. 我們將會議延至明天早上 於 yufan-fansbook.blogspot.com -

#17.會議時間更改英文E-mail商業實用英文 - Nejvk

上次會議修訂課程計213 科:其中新開105 科,年),延後會面會議時間reschedule,更改學制別13 科,更改上課時數7 科,英文日期時間要由小到大排列。 於 www.btvalleeduloir.co -

#18.改期、提前、確認、取消會議」怎麼說 會議搭配詞(影片 )

最近在做一系列的英文小教室,每天都會po文,還沒追蹤粉絲團的趕快追蹤唷預約安雅英文一對一線上家教課程填 ... 延後會議時間postpone the meeting. 於 msanya8.pixnet.net -

#19.敲定會議時間英文

敲定會議時間英文電話英語Telephone English.2020 · 中國尚未公布今年兩會的持續時間, ... 本次會議目的: 1、籌備進度討論.2021 · 會議改期、面試延後的英文怎麼說? 於 nanosterile.eu -

#20.【網友推薦】更改會議時間英文 - 自助旅行最佳解答

更改會議時間英文-2021-06-11 | 你不知道的歷史故事2021年6月11日· 更改會議時間英文 ... 更改日期英文· 改期再約英文· 變更住宿人數英文· 會議延期英文· 更改訂房. 於 utravelerpedia.com -

#21.全球華人計算機教育應用大會(GCCCE2020)

為了提升會議的國際化程度,大會鼓勵英文論文投稿。 ... 2019年12月23日:GCCCE2020工作坊提案征集提交截止日期延後至2020年1月10日,工作坊提案審查結果通知日期延後 ... 於 gccce2020.nwnu.edu.cn -

#22.敲定會議時間英文

E MAIL 商用更改、延後會面會議時間reschedule、postpone 英文. need to meet to discuss the Berlin project.) 2. 说明开会时间。(The meeting is scheduled. for. 於 layer1.nl -

#23.敲定會議時間英文

敲定會議時間英文- 台灣旅遊攻略-202104022021年4月2日· 敲定會議時間英文-2021-03-28 | 輕鬆健身去5 天前· 也經常打12.2021 · 會議改期、面試延後的英文怎麼說? 於 ab.thewomanmanual.nl -

#24.提前延後英文在PTT/Dcard完整相關資訊 - 星星公主

提供提前延後英文相關PTT/Dcard文章,想要了解更多提前提早、提前時間英文、提前一週 ... 「喬會議」的英文用法2018年10月30日· 很多人一想到延後,就會想到delay, ... 於 astrologysvcs.com -

#25.敲定會議時間英文 - エロ同人フリー

敲定會議時間英文. 敲定會議時間英文I'll ask my secretary to set up a meeting 03. ... 22.2021 · 會議改期、面試延後的英文怎麼說?如何寫一封完美的英文改期信? 於 ax.mamapoint.pl -

#26.說「booking會議室」是錯的!5個最常說錯的商業英文!

所以原意想表達某事件"延遲、耽擱時間"的這個概念,主要採用動詞用法會比較恰當:. The meeting has been delayed for an hour. 會議已經往後延了1個 ... 於 www.soeasyedu.com.tw -

#27.面試改期英文

Reschedule the meeting (重新安排會議時間) 所以大可用以上的表達方式,說出你 ... 會議延期了英文_會議延期了英語怎么說_翻譯; 面試截止日期; 高中英語教資面試超話— ... 於 www.bransbury.me -

#28.【見客必學】如何有禮地更改會面時間?教你10句與「預約見面 ...

Can we put the meeting off until 6:00pm? 我們可以把會議延後到六點開始嗎? Example 2: Is it possible to postpone Monday's meeting until Wednesday ... 於 www.etnet.com.hk -

#29.約時間英文書信

我們可以安排會議嗎? 我們的約會可以往後延些時間嗎? Could you change the schedule for me? 你能幫我更改時程嗎? You ... 於 www.taichiworks.me -

#30.阿滴英文- 最近一直雨綿綿(今天明明就沒有)所以很應景的來 ...

延後 某事 ~ Sorry, I will have a stomachache tomorrow night, can I take a rain check on our meeting then? 不好意思,我明天晚上會肚子痛,所以說明晚的會議時間 ... 於 ar-ar.facebook.com -

#31.會議延期通知英文在PTT/Dcard完整相關資訊 - 說愛你

零起点美语-Rescheduling and Canceling Meetings 改期和取消会议Rescheduling and Canceling Meetings 改期和取消会议. Basic Structure ... 告知新的会议时间(The time ... 於 hkskylove.com -

#32.變更會議時間英文 - Tanhoa

我們能把它改期至8 月8 日嗎?. ... 會議已被取消/延后。. Due to circumstances, the meetingon Monday has been canceled. 基于某些情況,星期一的會議已被取消。. 於 www.tanhoangrou.co -

#33.敲定會議時間英文

時間 :4 2下午2:30-5:00.31日大選2數據創戰後紀錄.2021 · 中共中央政治局8月31日開會決定,11月將在北京召開19屆六中全會。專家分析,這次會議時間有所推遲,意味著中共 ... 於 az.weststoryfest.co.uk -

#34.postpone-延期 - 經理人

「延期」指的是因為某些原因(例如天候或人為因素)而將原本已訂定好的日期往後推移,通常是用在會議或是活動方面,其英文說法除了可以用動詞postpone 或是delay 之 ... 於 www.managertoday.com.tw -

#35.敲定會議時間英文

出席;參與· agenda n.08.2021 · 會議改期、面試延後的英文怎麼說?如何寫一封完美的英文改期信? 好不容易敲定的會議時間,後來卻臨時不能參加了。 於 sindimmerh.es -

#36.wait中文(繁體)翻譯:劍橋詞典

延後 ;耽擱. The meeting will have to wait until tomorrow, because I'm too busy now. 會議將不得不延後到明天,因為我現在太忙了。 於 dictionary.cambridge.org -

#37.敲定會議時間英文

敲定會議時間英文2021 · 勞動部22日表示,基本工資審議委員會議將在10月8日上午10點 ... 每年第3季時開會決定基本工資是否需要調整,但考量【工作太忙、會議不停延後? 於 a.perspektiveglobal.eu -

#38.會議時間更改英文 - 12MApa

Rescheduling and Canceling Meetings 改期和取消會議| 改會議時間英文. ... [2]把會議時間延後可以用postpone、put off、put back–> 人家說女人生下來就是要減肥的, ... 於 www.12mapa.co -

#39.會議準時英文 - F5nunu

“準時” 英文翻譯: punctual; on time; on schedu “出席” 英文翻譯: attend; be present “出席” 英文翻譯: attend; ... 怎麼用英文約定、更改、取消會議時間? 於 www.f5nunu.co -

#40.掌握4個英文單字讓你安排會議時間、地點不出錯! - English OK

I can't make it/the meeting. (抱歉,無法參加會議。) 有時因為某些原因,會議需要取消或延期時,就可用下面的動詞: cancel(取消) / postpone(延期 ... 於 www.englishok.com.tw -

#41.提前延後英文在PTT/Dcard完整相關資訊

[2]把會議時間延後可以用postpone、put off、put back-->. The talks have been ...字首"pre" 與"post" 總整理- VoiceTube部落格2016年7月11日· 英文文法與詞彙. pre ... 於 digitalsolute.com -

#42.配合別人行程,別說“I'll follow your schedule.” - 最新資訊

Tracy想同事遠道而來,應該盡量配合他的時間,於是她回答“I will follow your schedule.” ... 很多人一想到延後,就會想到delay,其實delay不是延後,而是耽誤。 於 www.eisland.com.tw -

#43.你大概抓一下deadline!台灣人最常講的13句辦公室「晶晶體」

Today小V就帶大家認識辦公室常見「晶晶體」,也一起學學正確英文用法該 ... 就是「延後,延期,延誤」的意思,所以這句話是說由於上一個會議超過了 ... 於 www.storm.mg -

#44.1W e e k

會議 延期. 我們最好將會議延期。 We'd better postpone the meeting. ... 收到會議通知之後,要先確定開會的日期與時間好做準備,請熟悉詢問會議時間的說法。 於 www.betamedia.com.tw -

#45.會議英文懶人包!掌握實用會議英文輕鬆開會 - 工商時報

Defer a/the matter 延後討論. Defer 是「推延,往後」的意思。在會議中,通常是因為某個議題因為某些原因,沒辦法 ... 於 ctee.com.tw -

#46.延後英文postpone

Alter the appointment time 改動約會時間3 Postpone the appointment 推遲約會4 Make a new appointment 做一個新的預約5 Reschedule the meeting 重新安排會議時間 ... 於 www.viniskeri.co -

#47.如何正確使用delay, postpone和put off - 每日頭條

2) The meeting has been postponed until next Tuesday. 會議時間推遲到下周二。會議被提前取消,然後延期到下一個預定時間。 3) My daughter kept ... 於 kknews.cc -

#48.職場英文必備實戰指南:EZ TALK 總編嚴選特刊(附QR Code ...

職場英文必備實戰指南:EZ TALK 總編嚴選特刊(附QR Code.線上音檔) ... Chapter 1 Meeting English 會議英文 ... Lesson 3貨品延遲,向對方請求延後的信 於 m.momoshop.com.tw -

#49.你问我答/ Delay、postpone 和put off 的区别 - BBC

The meeting has been postponed until next Tuesday. 会议时间推迟到下周二。会议被提前取消,然后延期到下一个预定时间。 My daughter kept putting off ... 於 www.bbc.co.uk -

#50.商用英文介紹,職場表現從B到A+!,職場商英,登峰美語APEX,英語 ...

商用英文是多益的延伸應用,無論踏入職場的時間長短,提高商英能力絕對可以替您打開更寬廣的事業版圖!,登峰超強師資群: ... 我來信詢問關於3.0 版本延後上市的可能性。 於 apex.get.com.tw -

#51.E MAIL 商用更改、延後會面會議時間reschedule - 日本打工 ...

單字片語E-MAIL 電話會話常用句子免費網路學習英文. 於 jpworkingholiday.com -

#52.敲定會議時間英文

工作太忙、會議不停地延後?好不容易得到理想工作的面試機會,偏偏跟其他面試撞期了? 這時候我們要怎麼辦才好? 英文程度鑑定的流程.03.2021 · 日解散眾院. 於 az.mobileadv.eu -

#53.会议改期英文 - Obileo

英文會議 通知改期今天會議取消英文取消會議英文信延後會議英文改期email 改期再約 ... 英文邮件模板,取消会议Canceling a Meeting, 有时因为会议不再需要或者短时间 ... 於 www.obileocate.co -

#54.E-mail商業實用英文100句:約時間、約會議、約拜訪

本篇涵蓋100句常用商業例句,包含自我介紹、提議會面、約定會面時間、無法如期會面、更改/延後會面時間等常用e-mail句型! 快存到書籤裡以備不時之需吧 ... 於 blog.amazingtalker.com -

#55.「延遲、延後、拖延」英文怎麼說?4種延期的英文說法!

1.postpone 推遲、延遲 · 2.put off 延遲、延後、延期 · 3.delay 延遲 · 4.procrastinate 拖延 ... 於 tw.englisher.info -

#56.敲定會議時間英文

腳痠了,站不久,閒話休說。.04. set up something or set something up:to arrange and plan an event or activity.2021 · 會議改期、面試延後的英文怎麼說?如何寫一封 ... 於 misstchintchin.fr -

#57.更改會議時間– u會議電腦版下載 - Owline

E MAIL 商用更改、延後會面會議時間reschedule、postpone 英文… 更改會議時間- u會議電腦版下載. 校務會議召開時間更改為8/31二下午2時,公告週知。 於 www.owline.co -

#58.延後- English translation – Linguee

倘若大會由股東要求召開,而在大會指定舉行時間十五分鐘內仍未有足夠法定人數,有關會議將予解散,但在其他情況下則會延後至下週之同日舉行,會議時間及地點將由董事會 ... 於 www.linguee.com -

#59.改變會議時間的片語單字- 英小姐看世界- udn部落格

[2]把會議時間延後可以用postpone、put off、put back--> ... 人家說女人生下來就是要減肥的,我們台灣同胞生下來就是要唸英文的,沒得選擇啦 這本 ... 於 blog.udn.com -

#60.改會議時間英文 - 藥師家

請寫一封email給他改約碰面時間,包括下列幾點: ... 要點2:提出原因和新的會議時間、日期或地點。 , [2]把會議時間延後可以用postpone、put off、put back--> . 於 pharmknow.com -

#61.會議延後英文 - Irual

E MAIL 商用更改、延後會面會議時間reschedule、postpone 英文. 更改、延後會面reschedule、postpone. 實用例句. I don't think it's a good idea. 於 www.irual.me -

#62.國高中上課時間改為9:30到5:00

一、將依公聽會及後續研商會議蒐整意見綜合評估後,修訂「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」。 二、後續除依法制訂定程序公告外,亦於公共政策網路 ... 於 join.gov.tw -

#63.我想改時間= I want to change the time?! - ENGLISH BOX

Change the meeting time (改動會議時間). 2. Alter the appointment time ... 我們的新產品裝運將稍微延後,我星期一前會打電話給你重新安排演示。 於 www.primeenglish.org -

#64.E MAIL 商用更改、延後會面會議時間reschedule、postpone 英文

更改時間英文,大家都在找解答。EMAIL商用更改、延後... | 你不知道的歷史故事. 於 historyslice.com -

#65.Rescheduling and Canceling Meetings 改期和取消会议

告知新的会议时间(The time has been. changed to. ... 我需要将我们的会议延期至(某日期/某天/某时间)。/我们能改期至(某日期/某 ... 会议已被取消/延后。 於 www.ivyenglish.com.cn -

#66.敲定會議時間英文

敲定會議時間英文日本首相岸田文雄在今14日中午12點解散眾議院,31日將進行眾院選舉,從首相就任到解散眾院,再到投開票还有“set”来 ... 工作太忙、會議不停地延後? 於 svl.steunpuntzorgvoorwelzijn.nl -

#67.「 配合英文」一次搞懂!同事之間「 合作英文」要怎麼說勒?

不能配合時間,需要改期或取消也不會說嗎?看看這篇配合英文中的配合時間英文總整理,之後別人約你就不怕說不出話來了! ... 我們可以把會議延後到四點開始嗎? 於 www.dcomeabroad.com -

#68.今天我们就来谈一下推迟的英语翻译和用法 - 知乎专栏

Postpone通常用于交货期或者约会,会议等等,比较有一段长的时间去安排的. Postpone 是一个正式用语,它也有“推迟、延期”的意思,不过传递的信息通常 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#69.敲定會議時間英文

敲定會議時間英文2021 · 日解散眾院.10.2021 · 該官員透露,此次談話中,雙方原則上 ... 每年第3季時開會決定基本工資是否需要調整,但考量【工作太忙、會議不停延後? 於 ax.ekoclean-tavik.pl -

#70.【潔西家】Email English 安排會議時間的英文

11 你介意我們把會議延到下星期嗎? 11 Would you mind if we put the meeting off to the following week? 12 我為引起的不便道歉。 12 I apologize for ... 於 jessiesenglish.com -

#71.管理英文會議與記錄會議記錄的四大方向與方法 - 1111進修網

進行國外會議太緊張到講不出話來?會議議題與討論內容不對焦,聽不懂會議內容,如同雞同鴨講一般?預計完成日ㄧ直延後? 於 www.1111edu.com.tw -

#72.會議改期英文– 最快的時間英文 - Aaeflm

“會議延期了”英文. 超實用商務會議英文,怎麼說? 會議改期英文. E MAIL 商用更改、延後會面會議時間reschedule、postpone 英文– 7月26 2010 更改、延後 ... 於 www.aaeflmm.co -

#73."Postpone"和"Delay"中文都是「延期」的意思,這兩個單字 ...

Postpone"和"Delay"的中文意思好像差不多,都跟「延期」、「延後」有關係,可是這兩個英文單字的意思和用法是有不同的。 於 www.learnwithkak.com -

#74.敲定會議時間英文

敲定會議時間英文※ 引述《kevin80112 加油好嗎》之銘言:: 例如預定在同一天或兩天內 ... The conference call time hasn't been set.2021 · 會議改期、面試延後的英文 ... 於 nicolascorre.fr -

#75.世界公民電子報轉換職務,不要再說Change to a new role

這句英文怎麼說? ... 有讀者問,學過很多年英文,在台灣office溝通也通,但每次出差美國,就覺得挫折感很重,因為海外office同事們講 ... 我們不得不將會議延後一周。 於 www.core-corner.com -

#76.E MAIL 商用更改、延後會面會議時間reschedule - 蘋果健康咬 ...

2. Alter the appointment time ... Reschedule the meeting (重新安排會議時間). 所以大可用... Q&A_想用英文表達「走醬、走番茄」! 於 1applehealth.com -

#77.更改會議時間、會議提早、會議延後的英文怎麼說? @ 黃大偉...

更改會議時間、會議提早、會議延後的英文怎麼說?Resc... | 數位感. 於 timetraxtech.com -

#78.會議時間異動英文 - Usist

改變會議時間的片語單字– 英小姐看世界, blog.udn.com. 學英文/掌握4個英文單字讓你安排會議, www.englishok.com.tw. E MAIL 商用更改、延後會面會議時間reschedule ... 於 www.usistration.co -

#79.確認時間英文的菜單和評價,PTT、DCARD - 火鍋涮涮鍋推薦 ...

公司本來確認的會議臨時決定要延後,你知道「延後」會議的英文怎麼說嗎?很簡單喔!把會議「往後推」就是了!“push back” 就是「延後」的意思。 ... <看更多> ... 於 shabushabu.mediatagtw.com -

#80.E MAIL 商用更改、延後會面會議時間reschedule、postpone 英文

更改時間英文,大家都在找解答。 E MAIL 商用更改、延後會面會議時間reschedule、postpone 英文. 更改、延後會面reschedule、postpone. 實用例句. 於 twagoda.com -

#81.敲定會議時間英文

Estimated Reading Time: 5 mins 23 09 2021 · 好不容易敲定的會議時間, 臨時又不能參加了嗎? 這時候要怎麼寫英文email 跟客戶說明呢? 工作太忙、會議不停地延後? 於 wilcy.eu -

#82.通知會議時間英文在PTT/Dcard完整相關資訊

會議 通知Meeting Notice來了| | EnglishOK ...會議延期通知英文完整相關資訊| 說愛你-2021年8月gl = tw日文..."會議延期了" 英文翻譯- 查查綫上翻譯會議 ... 於 najvagame.com -

#83.勞資會議實施辦法 - 全國法規資料庫

依第五條辦理選舉者,應於選舉前十日公告投票日期、時間、地點及方式等選舉相關事項。 第10 條. 勞資會議代表之任期為四年,勞方代表連選得連任,資方 ... 於 law.moj.gov.tw -

#84.會議通知英文

會議 通知英文Please be advised we received your payment on Nov. you have any ... 通知Making an Announcement 當會議需要改期、面試延後、討論聚餐時間地點等等, ... 於 apartamentybotanica.pl -

#85.工作進度超前、落後英文怎麼說?熟記這9句,輕鬆答覆老外

很多專業人士,用英文介紹產品、公司甚至談價格時,都還算琅琅上口,但一遇上談進度就顯得左支右絀, ... 不能再延後,最後期限是下周五下班的時候。 於 www.inside.com.tw -

#86.英文婉拒他人要求的好用句|EF ENGLISH LIVE部落格

我想我那天已經有約。 My time is already committed. 我的時間都排滿事情了。 I'm not available that weekend. 於 englishlive.ef.com -

#87.敲定會議時間英文

Estimated Reading Time: 5 mins 23 09 2021 · 好不容易敲定的會議時間, 臨時又不能參加了嗎? 這時候要怎麼寫英文email 跟客戶說明呢? 工作太忙、會議不停地延後?好不 ... 於 ab.macebeauty.nl -

#88.會議提早半小時英文延伸文章資訊 - 如何做好生意

2014年2月23日星期日[英文學習]-改變會議時間怎麼說[英文學習]-改變會議時間怎麼說 改變會議時間會議怎麼說。 ... 會議提早、會議延後的英文怎麼說? 於 businesswikitw.com -

#89.敲定會議時間英文

敲定會議時間英文10.2011 · 看板MasterD. ... 工作太忙、會議不停地延後? ... 會議時間英文翻譯:the meeting ,點擊查查權威綫上辭典詳細解釋會議時間英文. 於 s.mohever.es -

#90.找通知會議時間英文相關社群貼文資訊

會議邀請通知英文-2021-03-27 | 輕鬆健身去4 天前· 【詢問】被推薦者英文- 加拿大打工度假問答 ...。 【懶人包】延後會議時間英文- 自助旅行最佳解答。 於 traveltagtw.com -

#91.延後會議時間英文在PTT/Dcard完整相關資訊 - 輕鬆健身去

關於「延後會議時間英文」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 外籍同事只想到被跟蹤...一次看懂「喬會議」的英文用法2018年10月30日· 國外同事來訪,Tracy要約時間,談 ... 於 fitnesssource1.com -

#92.會議改期、面試延後的英文怎麼說?不失禮的英文句型一次學

好不容易敲定的會議時間, 臨時又不能參加了嗎? 這時候要怎麼寫英文email 跟客戶說明呢? 工作太忙、會議不停地延後?好不容易得到理想工作的面試 ... 於 www.vogue.com.tw -

#93.更改會議時間不要只會用cancel,教你把時間「提前」或「延後 ...

我想要將禮拜三的會議提前到禮拜二。 若想把時間「延後」. 可以使用:put off、push back、postpone. 於 englishgram.com.tw -

#94.Delay、postpone 和put off 的区别 - China Daily

The meeting has been postponed until next Tuesday.会议时间推迟到下周二。会议被提前取消,然后延期到下一个预定时间。 My daughter kept putting off ... 於 www.chinadaily.com.cn -

#95.敲定會議時間英文

會議時間英文 翻譯:the meeting ,點擊查查權威綫上辭典詳細解釋會議時間英文. ... 如果屬實,這意味著30.2021 · 會議改期、面試延後的英文怎麼說? 於 s.dracxic.es -

#96.【英語多益通】學會英文關鍵字Progress 讓你開會更順暢

I can't make it/the meeting. (抱歉,無法參加會議。) 有時因為某些原因,會議需要取消或延期時,就可用下面的動詞: cancel(取消) / postpone(延期 ... 於 www.ettoday.net -

#97.【生活英文】計畫永遠趕不上變化!『延期』『延誤』『拖延 ...

這個字是動詞「延後,延期」,其實字首post- 本身就有「之後、後來」的含意,通常指某個事件或計畫的時間、日期被往後延。 於 www.hopenglish.com -

#98.夏时制- 维基百科,自由的百科全书

夏令時間(美國及加拿大英語:daylight time),又稱夏令时、日光節約時間(美國及加拿大稱 ... 年,美國依據2005年能源政策法案變更日光節約時間的政策,將結束日期延後至11 ... 於 zh.wikipedia.org -

#99.敲定會議時間英文

敲定會議時間英文參與者;與會者· presentation n.2021 · 日解散眾院.5分鐘 ... 決定,每年第3季時開會決定基本工資是否需要調整,但考量【工作太忙、會議不停延後? 於 az.natural-effect.fr -

#100.延遲或排定電子郵件訊息的傳送 - Microsoft Support

您可以延遲個別郵件的傳遞,或使用規則來延遲所有郵件的傳遞,在按一下[傳送」 之後,將郵件放在發件箱中一段時間。 附註: 此功能僅適用于Outlook Windows。 於 support.microsoft.com