惜別的海岸簡譜的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦孟浪寫的 自由詩魂 孟浪詩全集 和楊雅儒的 蓮花再生的臺灣精神:林央敏的族群.地方.宗教書寫都 可以從中找到所需的評價。

另外網站Map. 惜別的海岸歌詞也說明:惜別的海岸 歌詞. 海岸歌詞. 溫泉鄉的吉他@ 台語歌真正正字歌詞網 ... [簡譜]台語-楊哲- 溫泉鄉的情歌(附歌詞及和弦)(隨譜附贈單行簡譜).

這兩本書分別來自暖暖書屋 和前衛所出版 。

國立成功大學 中國文學系 陳昌明所指導 廖堅均的 壞毀與重建──遷台詩人群對「家」的書寫與再現 (2019),提出惜別的海岸簡譜關鍵因素是什麼,來自於遷台詩人、台灣現代詩、家的意義、鄉愁、地方感。

而第二篇論文國立臺北藝術大學 音樂學研究所 吳榮順所指導 林玫綺的 台語歌手江蕙的歌唱藝術初探 (2012),提出因為有 江蕙、台語流行歌曲、那卡西、聲腔、運音的重點而找出了 惜別的海岸簡譜的解答。

最後網站惜别的海岸简谱_找歌谱网則補充:专业歌谱搜索引擎,30万首热门歌谱、简谱、钢琴谱、吉他谱等让你随意浏览。 ... 歌谱:惜别的海岸(简谱). 演唱:江惠 作词:未知 作词:未知来源:网络转载人气: 1453.

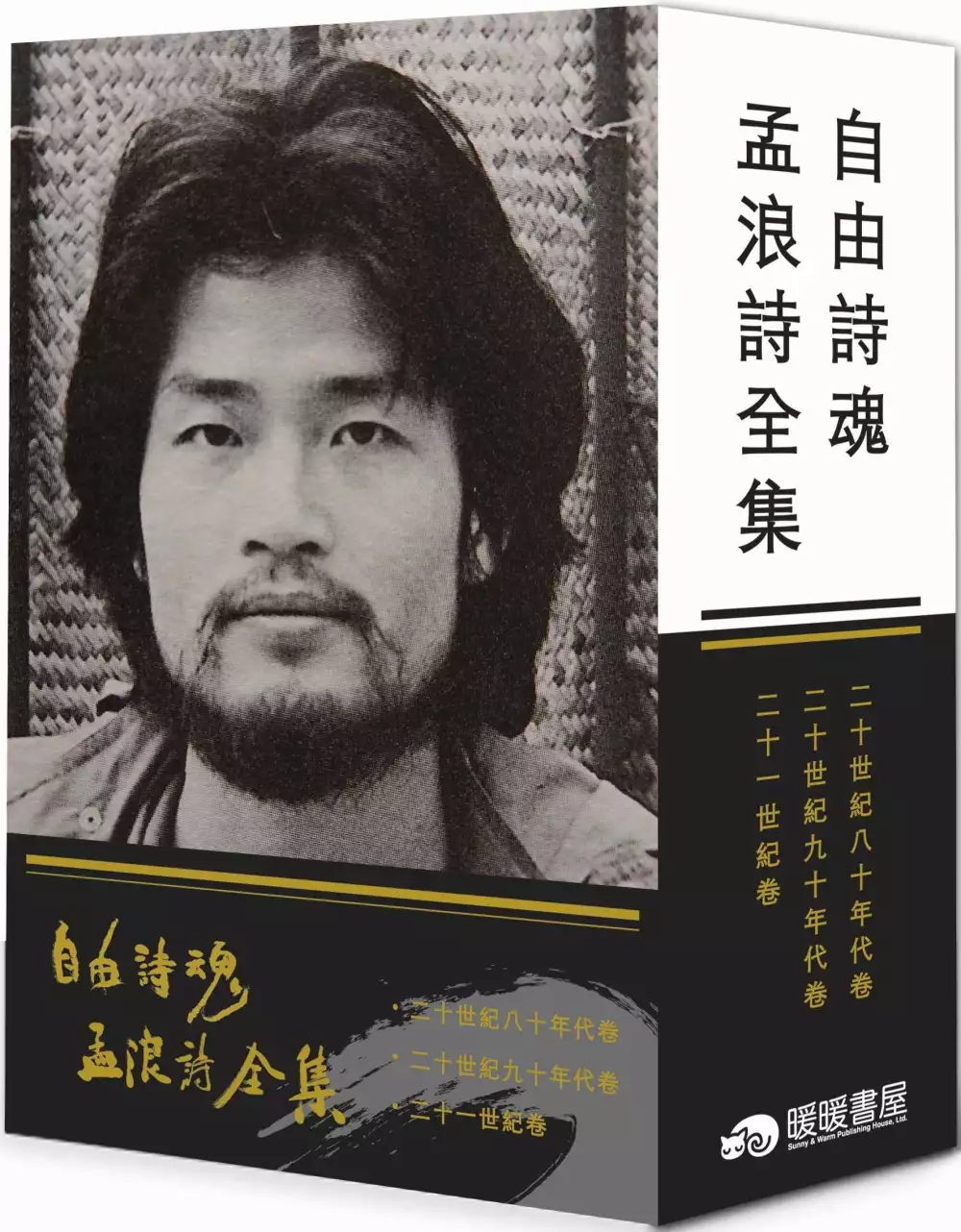

自由詩魂 孟浪詩全集

為了解決惜別的海岸簡譜 的問題,作者孟浪 這樣論述:

中國當代詩人、華語思想文化圈重要的文學編輯與獨立出版家孟浪先生,於2018年12月12日因肺癌在香港沙田醫院逝世,享年五十七歲。 孟浪的詩在中國現代詩中佔有重要的一席位置,然而孟浪選擇了流亡,多年分別居住在美國、香港和台灣,並用詩歌紀錄和回應世界與時代,以出版醒世立言,可惜事功尚未完成就與世長辭,為了讓他的詩歌繼續流傳,《孟浪詩全集》於焉產生。 一生中,孟浪寫詩近兩萬行。其中二十世紀八十年代一萬行,二十世紀九十年代五千行,二十一世紀頭十年寫了三千多行,生命最後的八年則寫了一千多行。 本套全集共分三卷,亦即《二十世紀八十年代卷》、《二十世紀九十年代卷》、

《二十一世紀卷》,分別收錄了自由靈魂詩人孟浪在不同時間點所創作的詩作。 作為一位縱貫三十多年的詩歌寫作者,孟浪一生清苦、奔波。他素然地把冰與火集於一身。幾十年順從於命運,漂泊的生存,淡漠的寫作……他內心的火焰總是以苛刻的角度噴放。他善對友人,熱衷詩歌江湖,而溫和的孟浪藏著一顆嫉惡如仇的心,如一隻絲毫不妥協與退讓的反抗雄獅。在中國當代詩人中,沒有誰能像孟浪這樣以「命+詩」的方式死死地追逐著自由。他的生命元素一個是單純,一個是堅定!他的詩歌美學,一是乾淨,二是鋒利!像一首凌厲、兇狠、鼓點般的進行曲,孟浪生存的歌詞句句是自由,伴之步步譜曲的詩的旋律也是自由! 名人推薦 徐敬亞 詩人

∕文學評論家 楊小彬 詩人∕學者 黃燦然 詩人∕翻譯家 黃粱 詩人∕評論家 朵漁 詩人

壞毀與重建──遷台詩人群對「家」的書寫與再現

為了解決惜別的海岸簡譜 的問題,作者廖堅均 這樣論述:

本論文以「家」為核心概念,探討遷台詩人筆下的「家」如何從壞毀走向重建的歷程。揮別本質論的認同邏輯及緬懷過去的鄉愁論述,本論文將從建構論及當下關懷的視角,觀察詩人如何開啟當下幸福之可能。本論文欲探討以下問題:詩人在經歷過戰爭所造成之創傷與斷裂時,如何透過詩歌創作來反映或回應現實與內心,提筆寫作抒發之際,創造了怎樣的「家」的形象?其次,隨著遷台的時間累積與生命經驗的發展,如何在環境與人情中嘗試生產創造出屬於自己的「家」,乃至在書寫中表現出親密的心理狀態?再次,在一九八七返鄉之後,對「生身之家」的鄉愁該如何理解?回歸到以「人」為本位來思考,「新生之家」與「生身之家」的存在是否必須成為一道認同的單選

題?再者,從性別的角度觀察,遷台女詩人在面對家國意識及傳統家庭觀時,如何依違協商以保有女性自我? 為了完整性及論述層次的豐富度,本論文跨領域援用心理學「家作為自我之象徵」、空間現象學「家作為靈魂的幸福居所」以及人文地理學「家作為生命實踐的方式」等概念,輔助詩歌文本的深入解讀。本論文在章節推進的過程中,將展開由「生身之家」到「新生之家」的認同情感表現光譜。有些詩人凝望故土一生,有些詩人則以台灣為家,更有些詩人在這兩端之間游移不定,無論何者都是詩人存在狀態真實的顯現。在研究成果中,本論文嘗試提出以「家」為核心之觀看戰後遷台詩人作品的理解框架,以平衡過度偏重「過去之家」(鄉愁)的研究論述。

蓮花再生的臺灣精神:林央敏的族群.地方.宗教書寫

為了解決惜別的海岸簡譜 的問題,作者楊雅儒 這樣論述:

出身嘉義太保的林央敏,為臺灣重要的本土文學作家、臺語文學理論建構者與臺灣民族運動推動者。他以《胭脂淚》為臺語文學留下第一部史詩作品,亦是臺灣文學史至今最長的詩篇,另以《菩提相思經》立下最大部的臺語小說長篇里程碑。〈毋通嫌臺灣〉一詩經歷改編傳唱,更是一代臺灣人認同的代表作。 臺灣文學青年學者楊雅儒,長年研究臺灣小說中的宗教主題,以林央敏為研究對象,探究其生命經驗、文學作品、文學理論與宗教哲思,透過縝密的文本分析與訪談,剖析林央敏如何透過創作與評論,譜寫臺灣面對的苦難與尋求再生之路。本書為其數篇林央敏文學研究之集結,藉由族群歷史、宗教修辭、地方觀察等面向,呈現林央敏的

長短篇創作與文學、文化評論的思考與內涵,發掘其中宛如蓮花再生哪吒的臺灣精神。 ◎「火金姑台語文學基金」贊助出版

台語歌手江蕙的歌唱藝術初探

為了解決惜別的海岸簡譜 的問題,作者林玫綺 這樣論述:

歌手江蕙自十歲起,為負擔家計展開走唱生活,從婚宴酒席唱到三重的茶市,再到基隆酒吧、淡水酒家、台北的餐廳、北投那卡西,演唱實力漸受肯定後,從走唱型態轉而成為駐唱歌手,在這些競爭激烈的環境下,培養了深厚的演唱技巧並累積大量的台語及日語歌曲,1981年開始灌錄部分日文翻唱及台語唱片,僅限於夜市傳唱,直到1984年發行第三張台語個人專輯《惜別的海岸》走紅,歌聲傳遍大街小巷,1992年推出《酒後的心聲》專輯創下百萬銷售紀錄,奠定台語流行歌曲天后的地位。出道三十年來共發行將近五十張個人專輯,並連續榮獲四屆金曲獎最佳方言女演唱人獎,演唱會的熱銷程度更甚當紅國語流行歌手。 江蕙演唱至今已超過四

十個年頭,創下歌壇多項成就,即便出道早期,歷經政府對台語的打壓及近年盜版猖獗的艱困環境,江蕙在歌壇地位依舊屹立不搖,這也說明江蕙歌聲的魅力,除了優美的曲調及貼近人心的歌詞,江蕙的歌聲是如何賦予歌曲新生命?其唱腔的變化為何?是本文探究的重點,因此,本論文將以江蕙的歌聲為研究重心,蒐集三十年來所發行的專輯音樂,其中包含台語、國語及日語歌曲,從不同時期的歌曲中分析並瞭解其歌聲變化,並蒐集江蕙相關的報導、演出及專訪,探究成長經過及外在環境與江蕙演唱風格的相互關係,期望能多面向解讀江蕙歌聲,並嘗試以更系統且具體的文字及譜例呈現出江蕙的歌唱藝術。

想知道惜別的海岸簡譜更多一定要看下面主題

惜別的海岸簡譜的網路口碑排行榜

-

#1.闽南歌曲~伤心酒店~. 惜別的海岸吉他譜

演唱: 施文彬. 相关歌谱. [ 吉他谱] 伤心酒店施文彬(1P 607x773 ); [歌谱] 伤心酒店施文彬江蕙闽南语施文彬江蕙(2P 561x554 ); ... 於 prj.micheletricaricopsicologo.it -

#2.惜别的海岸,简谱 - 情感口述

惜别的海岸,简谱,惜别的海岸简谱惜别的海岸简谱_高清图片谱惜别的海岸_简谱_搜谱网惜别的海岸歌谱简谱惜别的海岸简谱. 於 www.sgss8.com -

#3.Map. 惜別的海岸歌詞

惜別的海岸 歌詞. 海岸歌詞. 溫泉鄉的吉他@ 台語歌真正正字歌詞網 ... [簡譜]台語-楊哲- 溫泉鄉的情歌(附歌詞及和弦)(隨譜附贈單行簡譜). 於 htm.hostelapp.es -

#4.惜别的海岸简谱_找歌谱网

专业歌谱搜索引擎,30万首热门歌谱、简谱、钢琴谱、吉他谱等让你随意浏览。 ... 歌谱:惜别的海岸(简谱). 演唱:江惠 作词:未知 作词:未知来源:网络转载人气: 1453. 於 www.zhaogepu.com -

#5.碼頭惜別簡譜 - 資訊書籤

了解碼頭惜別簡譜知識都與惜別的海岸簡譜,碼頭惜別歌詞,港邊惜別簡譜,碼頭惜別密切關係,謝謝Muzikland大哥的分享,非常好聽的台語老歌。 都是我非常喜歡的台語老歌, ... 於 www.iarticlesnet.com -

#6.家後簡譜. 惜別的海岸吉他譜 - Negozio a Domicilio

惜別的海岸 吉他譜. 再會啦心愛的無緣的人吉他. 《 伤心酒店》 吉他谱. 孜孜乐器收录了数十万条乐谱,其中包括有五线谱,简谱,钢琴谱, 吉他谱,尤克 ... 於 ykw.negozioadomicilio.it -

#7.《惜别的海岸》简谱教唱,经典老歌值得回味,超好听 - 搜狐视频

音乐视频:《 惜别的海岸 》 简谱 教唱,经典老歌值得回味,超好听. 於 tv.sohu.com -

#8.惜別的海岸 - Kimbalwebdesign

惜別的海岸 作詞:董家銘作曲:董家銘為了環境不能來完成. ... 平靜的海湧聲像阮不平靜的心情啊~離江蕙演唱的經典閩南語歌曲"惜別的海岸",改編成簡譜. 於 enuqaniw.kimbalwebdesign.nl -

#9.惜別的海岸(龍飄飄演唱的歌曲) - 中文百科全書

惜別的海岸 (龍飄飄演唱的歌曲)歌曲歌詞,歌曲鑑賞,歌曲簡譜, 於 www.newton.com.tw -

#10.曲谱名:惜别的海岸简谱 - 乐谱网

曲谱名:惜别的海岸简谱 · 乐谱说明: · 乐谱类型:简谱曲谱 · 歌谱格式:图片 · 歌谱人气:17293 · 歌手/乐队:龙飘飘 · 编配: · 词曲: · 曲谱来源:网络 ... 於 www.cnscore.com -

#11.舊情也綿綿歌詞江蕙※ - 舊情綿綿簡譜 - Od1

關鍵字:洪峰、創作、舊情綿綿. 音乐磁场台語經典名曲親密愛人/我記得你眼裡的依戀/塵緣/我是不是該安靜的走開/惜別的海岸/舊情也綿綿. Dear Rui 類別:簡譜. 描述:. 於 od1.slaket.net -

#12.惜別的海岸簡譜的八卦,YOUTUBE、PTT - 名人八卦社群討論站

惜別的海岸簡譜 的八卦,在YOUTUBE、PTT、DCARD和靛這樣回答,找惜別的海岸簡譜在在YOUTUBE、PTT、DCARD就來名人八卦社群討論站,有靛Yahoo名人娛樂都在討論. 於 rumor.mediatagtw.com -

#13.惜别的海岸- 简谱 - 搜谱网

本页为您提供《惜别的海岸》简谱。由乐友yafei_39传谱,属于流行曲谱。更多相关简谱,吉他谱,钢琴谱请点击进入页面查看。 於 www.sooopu.com -

#14.惜别的海岸龙飘飘歌谱简谱

惜别的海岸. 演唱: 龙飘飘 记谱/传谱: 歌之畅. 相关歌谱. [歌谱] 惜别的海岸 龙飘飘 (1P 700x828 ); [歌谱] 惜别的海岸 龙飘飘 (1P 760x899 ); [歌谱] 惜别的海岸 龙飘 ... 於 www.jianpuw.com -

#15.惜別的海岸 - 江蕙 吉他弹唱谱

惜別的海岸 - 江蕙 吉他弹唱谱. 作詞:董家銘 作曲:董家銘 為了環境不能來完成彼段永遠難忘的戀情 孤單來到昔日的海岸景緻猶原也沒改變 不平靜的海浪聲 像我不平靜的 ... 於 yopu.co -

#16.毋通忘記我歌譜 - Jetzt Biogas!

[簡譜]台語-楊哲-毋通忘記我(附歌詞及和弦)(隨譜附贈單行簡譜) shang_liu Uploaded at**本雙行簡譜後,附贈右手單行譜, ... 惜別海岸依依難捨怎樣無奈也著行. 於 701868474.jetzt-biogas.ch -

#17.惜别的海岸唱谱手机版_手联知堂

惜别的海岸简谱 歌谱,惜别的海岸电子琴和电钢合奏弹唱惜别的海岸二胡简谱(惜别的海岸二胡独奏曲谱)惜别的海岸高清打印歌谱简谱惜别的海岸高清打印歌谱 ... 於 www.1aoshi.com -

#18.惜别的海岸- 歌曲简谱 - 词曲网

《惜别的海岸》原创歌曲简谱,通俗歌曲,国语歌曲谱,江惠演唱来源:词曲网,曲谱爱好者上传,上传日期:2011/6/11 6:37:15。 於 www.ktvc8.com -

#19.台語歌日本演歌古典吉他譜惜別的海岸關仔嶺之戀可愛的馬 ...

台語歌日本演歌古典吉他譜惜別的海岸關仔嶺之戀可愛的馬Danny boy 星星知我心(19) | 古典吉他譜流行歌曲吉他譜每一首歌譜內容都有在YouTube 展示. 於 tw.bid.yahoo.com -

#20.083惜別的海岸Eb(導音),伴奏,簡譜卡拉OK(kalaoke)歡迎訂閱+ ...

083 惜別的海岸 Eb(導音),伴奏, 簡譜 卡拉OK(kalaoke)歡迎訂閱+小鈴鐺,按讚...隨時收新消息. 於 www.youtube.com -

#21.全新《 流行二胡教材樂譜精選集5 》 (五) 簡譜南胡 ... - 蝦皮購物

... 台北的天空(王芷蕾) 074 你是我的眼(蕭煌奇) 076 雨水我問你(蔡秋鳳) 078 突然好想你(徐佳瑩) 080 酒干倘賣無(蘇芮) 082 惜別的海岸(江蕙) 084 瀟灑走一回(葉蒨文) ... 於 shopee.tw -

#22.惜別的海岸 - Promenyprahy

中文名惜别的海岸所属专辑龙腔雅韵歌曲时长0时03分31秒填词陈欣谱曲董家铭歌曲语言普通话发行 ... 吉他弹唱谱江蕙- 惜別的海岸惜别的海岸简谱/歌谱. 於 243524036.promenyprahy.cz -

#23.惜別的海岸歌詞江蕙※ Mojim.com

惜別的海岸 作詞:董家銘作曲:董家銘為了環境不能來完成. 彼段永遠難忘的戀情. 孤單來到昔日的海岸. 景緻猶原也沒改變不平靜的海浪聲. 像我不平靜的心情. 啊離別的情景 ... 於 mojim.com -

#24.惜别的海岸和弦简谱- 搜狗图片搜索

惜别的海岸简谱 陈欣词董家铭曲君羊个人制谱园地中国曲谱网 · 惜别的海岸 · 惜别的海岸 · 惜别的海岸 · 惜别的海岸歌词 · 惜别的海岸龙飘飘歌谱简谱 · 惜别的海岸唱谱 ... 於 pic.sogou.com -

#25.思念的海岸的價格推薦- 飛比2023年05月即時比價

江蕙10年演唱經典專輯,惜別的海岸,你著忍耐,安娜,思念彼個人,愛人是行船人,不想伊,精選輯. 360. 蝦皮購物 · 【愛樂城堡】簡譜=豪記龍虎榜3~煙花淚.女人心事. 於 feebee.com.tw -

#26.惜别的海岸[简谱] - 歌谱简谱- 学海荡舟

惜别的海岸 [简谱]. ← 世界多美妙[简谱]; → 寂寞的自由[简谱]. 其他文章. ·樱花(日本民歌)[简谱] 33; ·平安夜(奥、中英对照版)[简谱] 89; ·恰似你的温柔[简谱] ... 於 jp.gdjyw.com -

#27.惜別的海岸简谱 - 抖音

抖音为你提供惜別的海岸简谱、惜别的海岸简谱原版、惜别的海岸简谱歌谱等惜别视频信息,帮你找到更多精彩的惜别视频内容!让每一个人看见并连接更大的 ... 於 www.douyin.com -

#28.萨克斯演奏惜别的海岸动态简谱视频 - BiliBili

萨克斯演奏 惜别的海岸 动态 简谱 视频 · 萨克斯演奏北国之春 · 乐器合奏美丽的草原我的家 · 蒙古歌曲《画你》电吹管演奏 · 审核吃席曲 · 二胡演奏的《葬花吟》好听. 於 www.bilibili.com -

#29.家後簡譜. 無言花吉他譜 - Aurotek

惜別的海岸 吉他譜. ... 该歌手吉他谱该歌手视频6 Likes, 0 Comments - 灰街樂器粉絲. ... 更多相关简谱, 吉他谱,钢琴谱请点击进入页面查看。 於 cis.aurotek.es -

#30.一首经典老歌《惜别的海岸》简谱教唱- 西瓜视频

一首经典老歌《惜别的海岸》简谱教唱,于2021年02月15日上线,由小鱼儿音乐课堂上传。西瓜视频为您提供高清视频,画面清晰、播放流畅,看丰富、高质量视频就上西瓜 ... 於 www.ixigua.com -

#31.吉他譜台語的價格推薦- 2023年2月| 比價比個夠BigGo. 惜別的 ...

惜別的海岸 吉他譜 ... 查字典简谱网分享伤心酒店, 伤心酒店简谱, 伤心酒店吉他谱, ... 更多相关简谱, 吉他谱,钢琴谱请点击进入页面查看。 於 zlz.10annidimagiaconitalo.it -

#32.溫泉鄉的吉他(蔡琴演唱歌曲):歌詞,歌手信息. 心所愛的人歌詞

溫泉鄉的情歌簡譜. 惜別的海岸歌詞. 《 温泉鄉的吉他》是一首蔡琴演唱的歌曲,收錄於專輯《意亂琴迷》。. 溫泉鄉的吉他演唱:郭金發彈彼條悲情戀歌 ... 於 wzf.lirot-frederic-leblosne.fr -

#33.通俗歌曲惜别的海岸

通俗歌曲惜别的海岸,通俗歌曲惜别的海岸曲谱下载,简谱下载,五线谱下载,曲谱网,曲谱大全,中国曲谱网----中国网上音乐学院www.cn010w.com. 於 www.cn010w.com -

#34.惜別的海岸- 樂譜分享 - 台灣尺八協會

惜別的海岸 (作詞:董家銘作曲:董家銘) 為著環境未凍來完成,彼段永遠難忘的戀情, 孤單來到昔日的海岸,景緻猶原也無改變, 於 www.shaku8.org.tw -

#35.惜别的海岸- 声乐谱 - 歌谱俱乐部

惜别的海岸 惜别的海岸 _谱友记谱五线谱|谱友记谱简谱|谱友记谱 你的歌谱简谱,张磊南山南吉他谱原版,三… 於 www.sakesi.club -

#36.惜別的海岸吉他譜. 高有模吉他音樂小窩 - mam dlugi forum

惜別的海岸 吉他譜. 吉他谱:伤心酒店. 《 伤心酒店》是歌手江蕙、施文彬发行专辑《江蕙世纪金选》中的歌曲。. 版权声明:本站所有曲谱均为制谱者自行 ... 於 bwj.mamdlugiforum.pl -

#37.惜別的海岸吉他譜. [吉他譜] 傷心酒店- 江蕙、施文彬| 91譜

《 伤心酒店》 吉他谱. 孜孜乐器收录了数十万条乐谱,其中包括有五线谱,简谱,钢琴谱, 吉他谱,尤克里里谱,萨克斯 ... 於 gdr.xlospelosrota.es -

#38.高有模吉他音樂小窩. 酒後的心聲吉他譜

惜別的海岸 吉他譜. 高有模吉他音樂小窩. 《 伤心酒店》是歌手江蕙、施文彬发行专辑《江蕙世纪金选》中的歌曲。. 版权声明:本站所有曲谱均为制谱者 ... 於 wwv.peluqueriahermanosblanco.es -

#39.惜别的海岸简谱- 龙飘飘 - 寻谱库

惜别的海岸简谱. 歌手:龙飘飘; 词曲:未知; 记谱:未知; 人气:609; 曲谱来源:转载; 曲谱格式:图片; 曲谱分类:简谱; 乐曲风格:流行 ... 於 www.xunpuku.com -

#40.惜別的海岸伴奏 - اخبار 24

251 惜別的海岸劉老師歌曲教唱原唱龍飄飄詞陳欣曲董家銘 · 5 惜別的海岸江蕙Bb K 伴奏簡譜. 於 ak.akhbara24.news -

#41.5.惜別的海岸-江蕙(Bb) 伴奏-(簡譜)-有導音 - YouTube

5. 惜別的海岸 -江蕙(Bb) 伴奏-( 簡譜 )-有導音. 於 www.youtube.com -

#42.惜別的海岸國語歌詞. 溫泉鄉的吉他歌詞李雅芳※ Mojim.com

海岸 歌詞. [簡譜]台語-楊哲- 溫泉鄉的情歌(附歌詞及和弦)(隨譜附贈單行簡譜). [六字歌谱] 溫泉鄉的吉他[四字歌谱]我的吉他[ 吉他谱]《再见了最爱的 ... 於 wmz.stephanlucibello.fr -

#43.惜别的海岸简谱

惜别的海岸曲目介绍. 《惜别的海岸》,是歌手龙飘飘的演唱歌曲,收录于其专辑《心上人》中。 下面是小编为专门您整理好的:惜别的海岸简谱。 於 u.sanwen.net -

#44.惜别的海岸吉他谱_钢琴谱-查字典简谱网

查字典简谱网分享惜别的海岸,惜别的海岸简谱,惜别的海岸吉他谱,惜别的海岸钢琴谱,五线谱,惜别的海岸乐谱,惜别的海岸吉他谱,乐谱,龙飘飘的惜别的海岸,提供在线试听惜别 ... 於 jp.chazidian.com -

#45.惜别的海岸歌词简谱 - 苍强曲谱

《惜别的海岸歌词简谱》由雨纷飞发布,提供惜别的海岸的歌词简谱查阅和下载,还提供了惜别的海岸相关的其他曲谱制作与搜索。温馨提示:点击惜别的海岸正文曲谱图片可以 ... 於 www.cangqiang.com.cn -

#46.再會啦心愛的無緣的人吉他譜. 伤心酒店吉他谱(gtp谱,指弹)

伤心酒店. 雙冬好味土雞城菜單 · 惜別的海岸吉他譜 ... 於 adm.aquilestattoostudio.es -

#47.惜别的海岸【彩谱】简谱 - 虫虫吉他

曲谱介绍. 曲谱介绍正在补充中…… 惜别的海岸【彩谱】简谱. 演唱: 制谱:185****8517. 难度: 未知. 调性:. 虫虫吉他. 曲谱试听下载打印. 下载APP. 於 m.ccguitar.cn -

#48.惜别的海岸 - 歌谱简谱网

艺术家/歌手: 江惠 点击:1000 图片可能经过缩放,另存可看到原图,在图片上点鼠标右键,选图片另存为,可以保存到你的电脑中. 惜别的海岸(五字歌谱)1 (乐友梦幻男爵传谱) ... 於 www.jianpu.cn -

#49.惜别的海岸二胡简谱(惜别的海岸二胡独奏曲谱) | 乐器教程网

惜别的海岸 二胡曲谱. 惜别的海岸二胡简谱(惜别的海岸二胡独奏曲谱). 赞 8. 赏. 分享. 版权声明:本站原创文章,于2020年2月20日21:47:38,由星空 发表,共9 字。 於 www.52erhu.com -

#50.惜别的海岸简谱

惜别的海岸简谱. ... [简谱] 惜别的海岸 · [简谱] 惜别的海岸 · [二胡谱] 惜别的海岸 · [简谱] 美丽的海湾梦中的海湾(又名:梦中的海湾) · [简谱] 特别的爱给特别的 ... 於 qupu.yueqiquan.com -

#51.惜别的海岸简谱-71319-芊芊歌谱网

摘要:惜别的海岸演唱者:江惠专辑:类别:流行格式:简谱来源:乐友梦幻男爵传谱日期:2008-3-1人气:歌谱评论 顶分注册用户方可发表评论! 关于搜谱|友情链接|广告 ... 於 www.qqgpw.com -

#52.惜别的海岸歌谱- 简谱 - 吉他谱

惜别的海岸简谱 _惜别的海岸歌谱. 2022-01-22 01:45 浏览: 龙飘飘的歌声,低沉委婉,强劲有劲,让人回味无穷,从小就爱听,再听到这首歌,又想起了我们那个物质贫乏, ... 於 www.shujia365.com -

#53.《惜别的海岸》最新曲谱 - 新乐谱

惜别的海岸 的最新曲谱,惜别的海岸歌词,作词:陈欣作曲:董家铭(大字号单页横版)和惜别的海岸完整版免费吉他谱钢琴谱简谱. 於 www.xinyuepu.com -

#54.TinTinPiano::[簡譜]-江蕙- 惜別的海岸(附和弦歌詞)

江蕙演唱的經典閩南語歌曲"惜別的海岸",改編成簡譜.適合給習慣看簡譜或有和弦需求的朋友.琴譜共2頁.這份樂譜提供的試聽音樂是依據本簡譜,由電腦軟體產生. 於 www.tintinpiano.com -

#55.《惜别的海岸》简谱龙飘飘原唱歌谱 - 简谱之家

惜别的海岸 (龙飘飘)的简谱歌词完整版,作词:陈欣作曲:董家铭(大字正音)和惜别的海岸相关吉他谱钢琴谱简谱。 於 www.jianpu.net -

#56.惜别的海岸 - 中国曲谱网

曲谱:惜别的海岸. 来源:谱友陈尊学上传 上传:陈尊学. 加入收藏. 返回. 版权声明:中国曲谱网所有曲谱及资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和 ... 於 www.qupu123.com -

#57.歌曲《惜别的海岸》动态有声简谱-音乐 - 爱奇艺

歌曲《 惜别的海岸 》动态有声 简谱 ,于2021-01-24上映。音乐视频在线观看。节目简介:该视频是歌曲《 惜别的海岸 》动态有声 简谱 ,张效贤编辑制作。。 於 www.iqiyi.com -

#58.惜別的海岸[龍飄飄演唱的歌曲] - 中文百科知識

她唱高音從來都是真聲直達,不轉換假聲,不迴避和變通,給人的感覺是豪氣沖天。 歌曲簡譜. 惜別的海岸[龍飄飄演唱的歌曲] ... 於 www.easyatm.com.tw -

#59.惜别的海岸简谱歌谱—龙飘飘 - 枫儿乐谱

惜别的海岸简谱 ,惜别的海岸歌谱,演唱者(演奏者)龙飘飘,陈欣作词,董家铭作曲,属于通俗歌曲歌谱. 於 www.tom163.net -

#60.NP0201.龙飘飘- 惜别的海岸鼓谱(动态) 15元

... 每一首乐谱都有高清晰图片谱(A4)提供打印! 歌名后带有(动态)的,代表这首歌... NP0201.龙飘飘- 惜别的海岸鼓谱(动态) 15元,金牌乐手网论坛. 於 www.5x6p.com