愛爾蘭宗教的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦(愛爾蘭)希內德·格利森寫的 我身體裡的人造星星 和的 英帝國史(全8卷)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站跟着詹姆斯·喬伊斯游都柏林也說明:正如喬伊斯本人,他的文學世界充滿了冒險、挑戰權威、逃避或是流亡的主題。而構成《都柏林人》的15個短篇故事,充斥着對愛爾蘭時政與宗教的尖酸諷喻。喬伊 ...

這兩本書分別來自廣西師範大學出版社 和江蘇人民所出版 。

國立臺灣師範大學 歷史學系在職進修碩士班 陳登武所指導 劉素霞的 血祭愛爾蘭─以《豪情本色》與《吹動大麥的風》來探討英愛歷史糾葛 (2014),提出愛爾蘭宗教關鍵因素是什麼,來自於愛爾蘭獨立、邁可柯林斯、豪情本色、尼爾喬丹、吹動大麥的風、肯洛奇。

而第二篇論文國立中山大學 政治學研究所 王群洋所指導 黃靜怡的 愛爾蘭產業政策之政經分析 (2009),提出因為有 歐盟、愛爾蘭、新自由主義、軟體產業的重點而找出了 愛爾蘭宗教的解答。

最後網站迫切代禱!近3年北愛爾蘭445間教會每隔一天受攻擊 ...則補充:平均來說,宗教建築、教堂庭院和墓地每隔一天就會發生攻擊事件。數據也顯示,北愛爾蘭共11個行政區,每一區都曾發生過攻擊事件。 聖道長老教會曾 ...

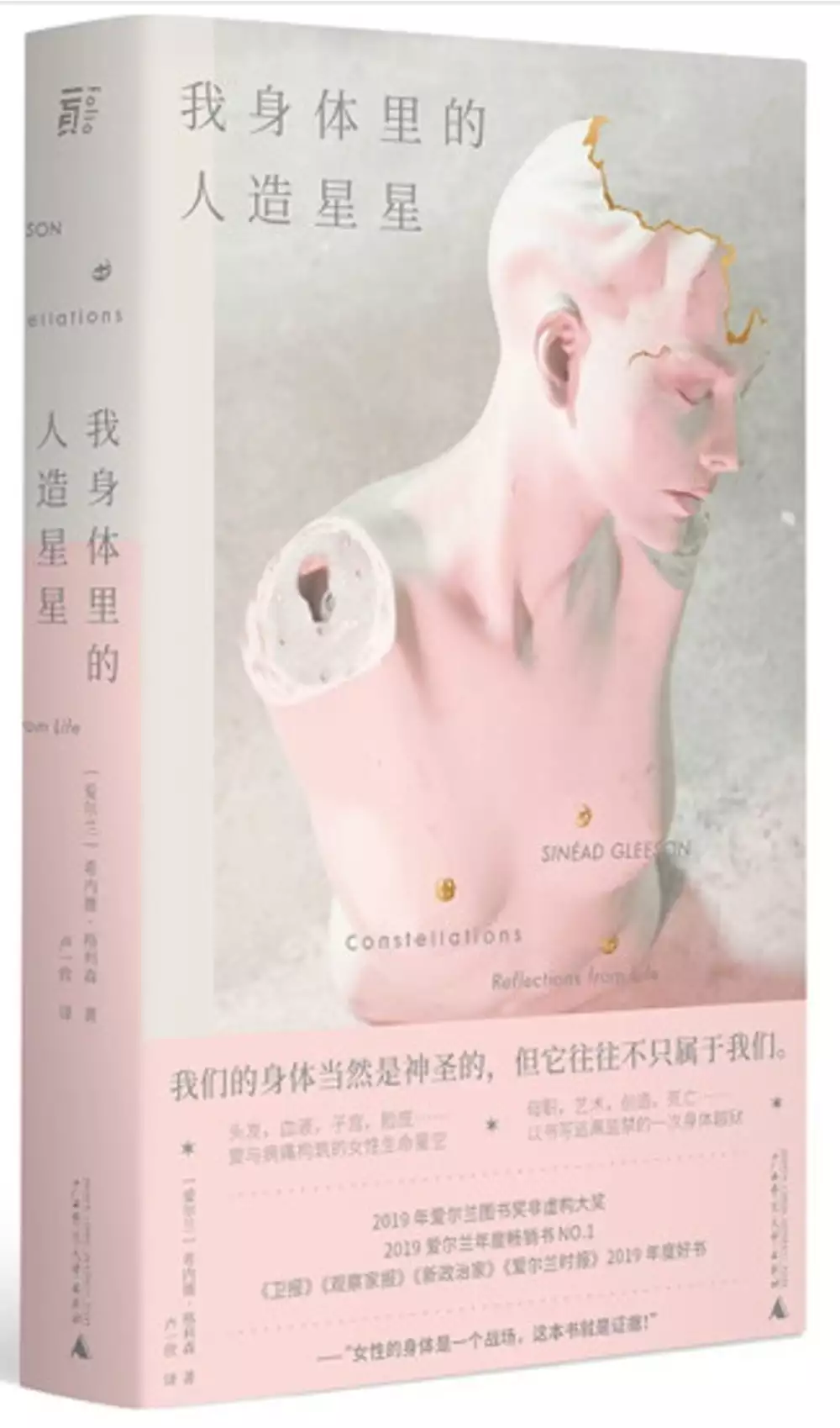

我身體裡的人造星星

為了解決愛爾蘭宗教 的問題,作者(愛爾蘭)希內德·格利森 這樣論述:

“我們打造出自己多重的身體,如俄羅斯套娃一般, 但我們應該保留哪一個獨屬於自己的版本?” 希內德·格利森在少女時代便罹患單關節炎,成年後又患上白血病,在病痛中度過了大部分青春歲月。為了尋求康復的希望,她曾到聖地盧德的聖泉中沐浴,卻遭遇了信仰的幻滅。 她開始轉向內心,探索自己的痛苦,接踵而至的是她人生中極大的喜悅——墜入愛河,成為母親。於是她又將目光轉向身體之外,開始鑽研歷史、藝術、文學以及音樂,開始書寫女性身體的親密體驗,從疾病中重生 在局限中尋找希望。 在個人經歷與社會、歷史、文化的交匯中,格利森如解剖身體般一一審視骨骼、頭髮、血液、子宮之于女性的意義,探

討深受愛爾蘭宗教傳統和父權思想影響下的當代女性,要如何在身體病痛、養育子女、身體自主、藝術創作之間尋求平衡。

愛爾蘭宗教進入發燒排行的影片

這週的琪斐大放送我們要來談談,「不自由,毋寧死」,是人權還是毒藥?

我以前最討厭有人講什麼民情不同。比如民主在中國一定行不通的啦,民情不同。禁槍在美國一定行不通的啦,民情不同。禁掉蹲式馬桶在台灣,一定行不通的啦,民情不同。那麼多民情不同,人不都是一樣的,認真想做就一定行得通。而且,沒錯,我真的很討厭蹲式馬桶,我每次蹲下去就站不起來,不小心還會尿不準。

但是這一次肺炎疫情,我真的同意,民情真的不同。像台灣,在對抗疫情三個半月後,最近台灣終於傳出好消息,一個月沒有新增本土病例,社區安全第一階段達標,過去這段時間,大家犧牲了一部分個人自由,換取盡快回到原本的自由生活,才能有這樣的好成績,也就是以自由換自由,我好像在繞口令,不過對於許多西方國家的民眾來說,要他們犧牲一點點個人自由,就好像割肉一樣痛苦,連戴個口罩都不要,更別提保持社交距離,甚至還拿知名口號「不自由,毋寧死」,當作抗議政府封城行動的標語。

give me liberty or give me death!

這句話來自1775年,美國當時還是大英帝國的殖民地,一名美國人發表演說,喊出「不自由,毋寧死」這個口號,呼籲大家不要當奴隸苟且偷生,應該挺身而出,為自由奮戰,精神等同於「起來!不願做奴隸的人們!」咦!這好像是對岸的禁歌。

總之呢,這句話現在竟然被當成歐美放仼自由主義者的示威標語,改編成「給我自由,不然乾脆給我Covid-19」,但偏偏這種個人自由凌駕一切的觀念,成為防疫工作一大絆腳石。我們先看美國。

要談美國的自由,就必須從他們的憲法講起。1791年美國憲法修正條款,保障人民有1.言論、2.集會、3.宗教及4.結社的自由,也使美國成為世界上第一個,沒有在憲法中明文設立國教的國家,「自由」可以說是美國的建國基礎,也根深蒂固在老美的心中,不過隨著時代演變,美國個人自由主義也逐漸膨脹到不可思議的程度,我小時候有一首廣告歌非常流行,「只要我喜歡,有什麼不可以」,現在聽起來「中二」到令人白眼翻到後腦勺,但這句話真的是美國這一派精神的最佳寫照。

世界各地實施不同程度的封鎖政策,美國拖拖拉拉的終於在3月19日由加州開始,各州陸續發布禁足令,封城封得比別人晚,解封又解得比別人早。還有一堆人上街抗議政府封城令,包括賓州、密西根州、科羅拉多州、維吉尼亞州等地,都爆發反封城示威潮,說強制隔離違反憲法啦~影響他們的人身自由啦~還說1918年西班牙流感那麼嚴重,當時也沒封城啊!我們的川貴人還帶頭搖旗吶喊,推文「解放明尼蘇達」、「解放密西根」、「解放維吉尼亞」,這是嫌美國人太多啊?

而示威者當然沒在戴口罩,也沒在遵守「社交疏離」政策,果不其然,北卡州的活動發起人(Audrey Whitlock)沒多久就確診了,直接打臉示威訴求。要自由還是要病毒?

「小孩子才做選擇,他們全都要!」

這就很像政府規定騎機車要戴安全帽、開車要繫安全帶,全都為了民眾的人身安全,但就是會有人覺得,哎唷~我才不會這麼衰咧,而且就算撞死了也是他家的事!

I will do what I want. 是很多美國人的口頭禪,但很多美國人在這次疫情中,卻也真的就有這種態度。

像一位三十歲的女性Katie Williams一個爆紅的推特,就說:我們美國人,本來就愛做什麼就做什麼,我們一直都是這樣,如果我們給人們壓力要他們待在家裡,或是出門就像壞人,我們就失去了一些我們的民族性,我們對權利的概念。

結果是什麼呢?截至台灣時間5月12日,美國確診人數137萬8548人,穩居世界第一。病毒甚至侵門踏戶,直接殺入白宮,川普隨從、副總統彭斯發言人、第一千金伊凡卡個人助理,都相繼確診,就連負責白宮維安的聯邦特勤局,也傳出至少34人感染。讓堅持不戴口罩的美國防疫指揮官彭斯,終於鬆口說他會開始保持「一咪咪的社交距離」,很多評論家就指出,這跟很多美國人這句:I will do what I want 很有關係。

我們剛剛看到的是全球第一名,死亡人數第一名,我們現在再來看看歐洲的第一名。

英國首相強生是自稱「自由」的擁護者,然後他就中鏢了。3月27日,強生宣布自己確診,10天後還把自己送進加護病房(4/7),帶頭免疫做得真成功啊。英國自由主義雖然不像美國那麼強烈,但1980年代後勢力逐漸抬頭,尤其近期右派崛起,今年的「脫歐」就被解讀為,英國重返放任自由主義懷抱,回歸小政府以維護個人自由。而病毒奪走全球28萬人性命,英國還是有示威者認為病毒根本不存在,甚至指控5G會傳播病毒,放火焚燒基地台。

愛爾蘭政治評論家奧圖指出,個人自由被英國人視為民族的象徵,導致當局遲遲不肯實施社交禁令,例如上酒吧對他們來說就是一種「古老且不可剝奪的權利」,也就是傳說中的「自古以來就是英國神聖領土不可分割的一部分」,不過英國目前確診人數已經衝破20萬大關,排名全球第三,死亡人數3萬2065人,甩開義大利成為歐洲最多。直到最近5月10日強生才終於宣布,未來入境英國的旅客必須居家檢疫14天,被網友大酸,「太好了!只慢了兩個月!」、「噢!原來是為了秋冬二次爆發的超前部署啊!」。

但不只美國和英國,現在世界各地都爆發「反封城、討自由」的示威浪潮。

歐洲模範生德國,因為歷經過納粹教訓,在政治上高度重視人民權益,最近就有部分民眾不滿政府封城令,趁著二戰紀念日發動示威,指控梅克爾是希特勒2.0。

斯洛維尼亞則是發起單車示威,同樣指控政府假藉疫情限制人民自由。

而澳洲逐步解封後,再度爆發屠宰場疫情,導致維多利亞州延後鬆綁,結果氣憤的民眾指控政府捏造疫情,企圖繼續掌控人民。

《經濟學人》曾經指出,任何社會出現戰爭或瘟疫時,政府的權力都會擴張。在緊急狀態下,政府不會依照原來的法律、憲政體制統治,所以過去全球瘟疫恐慌後,人類往往都會迎來專制極權的時代。我們曾經討論過疫情衍生出的威權,人民擔心把權力借給政府防疫後,有去無回,但一味主張個人自由,難道不會釀成另一種危機嗎?

在民主社會中,人民當然有權不受政府干預,但是在享受自由的同時,也有義務不要讓身邊的人暴露在病毒威脅中。自由的尺度,在個人與國家之間,一直存在矛盾,你認為在對抗大規模疫情的時候,個人自由應該要重於國家自由嗎?

今天琪斐大放送的關鍵字是 #個人濫權 #自由釀危機

--------------------------------------

《#范琪斐的寰宇漫遊》每周四晚間九點在 #寰宇新聞台 播出,沒跟上的也沒關係,歡迎訂閱我們的 YouTube 頻道 🔔#范琪斐的寰宇漫遊 🔔https://reurl.cc/ZvKM3 1000pm準時上傳完整版!

血祭愛爾蘭─以《豪情本色》與《吹動大麥的風》來探討英愛歷史糾葛

為了解決愛爾蘭宗教 的問題,作者劉素霞 這樣論述:

愛爾蘭曾被英國統治將近800年之久,因為種族、文化、宗教的不同,愛爾蘭與英格蘭衝突迭起,再加上政治、社會與宗教上的不平等待遇更讓愛爾蘭人決心求去,十九世紀,國際間民族主義潮湧,愛爾蘭也出現民族運動,如土地運動、天主教解放運動、自治運動等。在十九世紀末自治運動出現停滯期,此時葉慈等人領導的文藝復興運動,使愛爾蘭文化逐漸復興,民族自尊心被提振,民族意識被凝聚。而有1916年,在都柏林爆發的「復活節起義」,與 1921年爆發的英愛戰爭。最終,愛爾蘭自由邦成立,卻又因為對《英愛條約》的看法兩極,而爆發了長期的愛爾蘭內戰。愛爾蘭是一個文化底蘊深遂、內涵豐富的國家,在高中歷史課本中卻鮮少論述,而有關愛爾

蘭的電影卻有頗多不俗的表現。若要在課堂上談論愛爾蘭民族獨立的歷史,影視史學是一個不錯的選擇,在眾多愛爾蘭的相關影片中,《豪情本色》與《吹動大麥的風》可說是最切中主題的兩部,然而影視史學也有其限制,就導演的觀點,影片敘述的年代,與影片虛實的問題都會影響到學生對歷史的認知。導演尼爾喬丹的《豪情本色》,觀點由上而下,根據邁可柯林斯的傳記,拍攝開國英雄為國家獨立所做的奮鬥,全片帶有強烈的史實色彩,而把史實連貫起來,令整部戲能夠流暢精彩,卻需要一些虛構的元素,才能圓滿。肯洛奇導演的《吹動大麥的風》,則以民眾的立場為觀點,敘述那些參與國家建立的小人物的故事。那些故事都曾在愛爾蘭發生過並在民間流傳著,經肯洛

奇採訪挖掘、連貫建構而成。《豪情本色》與《吹動大麥的風》都是得獎大片,都各自有其真實與虛構,實與虛各自有其存在的必要與意義。對於每一部影片,先了解導演的敘事手法,就比較能夠掌握影片中的虛與實,而不至於輕易被影片的片面資訊所左右。藉著影片在課堂上的討論,彼此激盪,學習與歷史人物對話,使得歷史人物的情意得以延續,並藉以擴大自己書本以外的眼界,也是影視史學的目標。

英帝國史(全8卷)

為了解決愛爾蘭宗教 的問題,作者 這樣論述:

本書是中國學者撰寫英帝國史的扛鼎之作。 二戰後,“帝國”與“後殖民”研究已成為國際學術界的熱門之一,成果赫然。但西方的研究都站在西方的立場上、弘揚西方的價值觀念。這在英帝國研究中也是如此,以致今天的英帝國研究領域中,西方話語充斥其間,形成西方的一統天下。本書對英帝國的歷史作細緻的剖析,通過深入研究,提出中國學者自己的詮釋體系。 全書根據英帝國史的客觀演進,分八個階段進行討論。 *階段是英帝國的萌生期,這一時期,英國民族國家開始形成,為海外擴張提供了制度保障。英帝國的萌生是民族國家的派生物,都鐸王朝是英帝國的孕育人。本卷主要解釋民族國家與英帝國萌生的關係,以及英國走上帝國擴張之路的背景與條

件。 17世紀,英帝國從初生到形成。17世紀英國經歷了政治大動盪,各種政體走馬燈似地替換。但所有政府在帝國問題上卻立場一致,都盡力擴張殖民地。這種現象背後是這樣一個事實,即英國從民族國家形成起,就成為重商主義性質的國家。重商主義要求殖民地,早期英帝國是重商主義帝國。 18世紀是英帝國的第三階段,是重商主義帝國戰爭的階段,戰爭的規模逐漸從歐洲擴展到世界,開始出現“世界的”大戰。所有這些戰爭都是重商主義性質,英國與其他重商主義國家(西、葡、荷、法等)爭奪海洋控制權,為重商主義而鏖戰。本卷主要研究帝國戰爭的本質,重商主義是戰爭的根源。 就在英國打敗所有對手、幾乎贏得海洋霸權的時刻,美國革命卻瓦

解了英帝國。這是殖民帝國內在危機的*次大暴露:宗主國與殖民地之間必定要對抗,結局一定是帝國解體。不過在那個時代,人們沒有意識到這一點,相反,英國政府從美國革命中吸取教訓,調整了殖民政策,以致短短三十年之間,又形成一個嶄新的帝國,即“第二帝國”。這是英帝國的第四階段:新舊交替的階段。在這個階段上,重商主義帝國漸次退出,新理念和新地域構成了新帝國。本卷主要研究了導致帝國生命更新的機制。 新帝國的基礎是工業革命,其巨大的生產力和廉價的工業品成為新帝國的力量源泉。英國在實現自由貿易的過程中奪取了世界霸權,它打著“自由貿易”的旗幟,將觸角伸向全世界。就在這個時候,“自由帝國主義”理論出現了,它提倡“無

形帝國”,認為英國不需要殖民地,只需要“自由貿易”。一個老牌的殖民國家,卻“不要殖民地”了,這是為什麼?這是英帝國的第五個階段。 19世紀下半葉,就在帝國的旗幟高高飄揚、大英帝國如日中天時,英國卻開始走下坡路了。其他國家追趕工業化,打破了英國的工業霸權,也打破了它的殖民霸權。英國再一次調整殖民政策,投入到爭奪殖民地的鬥爭中去,“無形帝國”又變成“有形帝國”,英帝國也完成了“日不落”的使命。可是,帝國的內在邏輯仍然在起作用:就在英帝國看似*輝煌時,新的解體又開始了。對英帝國的第六階段,本卷重點分析了帝國內在邏輯的必然性。 為拯救帝國,英國政治家再一次使盡解數,試圖用“帝國聯邦”來代替帝國,建

立世界性的“聯邦共同體”,在大世界中建立一個“英國的”小世界。英帝國在第七個階段上試圖完成這個轉型,但轉型沒有成功。本卷解釋了這一轉型失敗的原因和實質,涉及英國的觀念、價值、制度結構等等。 二戰結束後,英帝國驟然瓦解,其速度令人詫異。儘管有政治家構想出“第三帝國”的方案,試圖在蘇伊士以西維持帝國;但人們普遍以為:英國人深知時務,主動撤離,完成了“非殖民化”。果真如此嗎?並不是。本卷研究發現,英國人在不同地區的撤離方式是不同的,有和平退出,有戰爭對抗。原因是,和平與戰爭都服從相同的帝國目標:構建一個實質性的“英聯邦”,以維護英國的大國地位,這就是所謂“非殖民化”的本質。不過英國的夢想還是破滅了

,英國的大國地位也隨之破滅:英帝國壽終就寢。 錢乘旦,北京大學教授、博士生導師。教育部社會科學委員會歷史學學部委員,國家社會科學獎金專家評審組成員,中國英國史學會會長,北京大學世界史研究院院長,北京大學學位委員會委員,英國皇家歷史學會通訊會士。長於英國史、現代化和世界近現代史研究。著作有《在傳統與變革之間:英國文化模式溯源》《英國通史》《第一個工業化國家》《走向現代國家之路》《二十世紀英國》《世界現代化歷程·總論卷》等;譯著有《劍橋藝術史》《英國工人階級的形成》《帝國斜陽》等。 姜守明,南京師範大學社會發展學院歷史學教授、博導。主要從事世界史(英國史、西方文化史和社會保

障制度)教學和研究工作。 黃光耀,江蘇第二師範學院教授,人文學院副院長兼經濟系主任。致力於世界經濟現代化、英國史、現當代國際政治與國際關係等方面的教學與研究工作。 張亞東,湖南工業大學紀委書記、教授、博導。主要研究方向為英國史、現代化研究等。 郭家宏,北京師範大學歷史文化學院教授、博導。主要從事英國史、英帝國與英聯邦史以及歐洲一體化史研究。 張本英,安徽大學歷史系教授,研究方向原為世界近代史和近代國際關係史,現轉向英國史和中英關係史。 張紅,南京大學世界史專業副教授,碩士生導師。 洪霞,南京大學世界史專業副教授、碩士生導師。主要研究方向為英國史、歐洲近現代史、戰後歐洲移民問題、當代

歐洲民族問題。 劉明周,華中師範大學政治與國際關係學院國際事務所副教授,主要從事英國殖民與外交、海洋治理、國家形象等研究。 第一卷 英帝國的孕育 導 言 第一章 民族國家與英帝國 一、“英吉利王國是一個帝國” 二、西方歷史上的海外殖民活動 三、殖民運動與大英帝國的興衰 四、學術界對本課題的研究 第二章 英國早期殖民理論 一、莫爾的“烏托邦”殖民論 二、哈克盧伊特的“向西殖民”論 三、培根的“海上帝國”殖民論 四、重商主義的“商業擴張”殖民論 第三章 重商主義與英國的海外殖民活動 一、英國人的海洋民族性 二、原始積累時期的謀利欲望 三、布里斯托爾的民間海外冒險 四、“商

人國王”的謀利行為 第四章 英國民族國家推動的殖民擴張 一、都鐸初期商人的冒險活動 二、卡波特父子探險北美新大陸卡波特 三、宗教改革造就的英國民族國家 四、英國人反對漢薩特權的鬥爭 第五章 海上冒險促進的英國殖民運動 一、快速發展的都鐸海上力量 二、英國私人貿易公司的海外活動 三、海盜與英吉利的民族主義 四、從環球航行到海上大決戰 第六章 從民族國家走向大英帝國之路 一、創建北美殖民地的初步嘗試 二、殖民擴張的動力和社會階層 三、殖民擴張的私人性和盲目性 四、走向未來的殖民貿易大帝國 參考文獻 譯名對照 大事年表 後記 第二卷 英帝國的形成 導 言 第一章 都鐸朝的遺產 一、英國經濟的發展與

民族國家的強固 二、都鐸時期英國與歐洲殖民強國的爭奪 三、殖民主義、清教主義和重商主義思潮 第二章 建立帝國的初步努力 一、愛爾蘭的試驗與亞非貿易據點的初建 二、立足北美:煙草殖民地的建立 三、尋找精神家園:宗教殖民地的建立 四、加勒比地區的殖民爭奪 第三章 殖民擴張的加速 一、殖民政策調整的基本動因 二、重商主義殖民思想的發展 三、調整的開始:加強殖民地的控制和軍事征服愛爾蘭 四、《航海條例》和重商主義殖民原則的確立 五、政府開闢殖民地:西印度群島遠征 第四章 重商主義帝國體制的初步建立 一、新《航海條例》的頒佈:重商主義殖民原則的強化 二、殖民地的新拓展 三、殖民地控制的加強 四、奴隸貿易

的興起與東印度公司的擴張 五、重商主義帝國體制的確立 結語 主要參考論著 索引 第三卷 英帝國的發展 第一章 第一帝國的思想基礎 第二章 光榮革命及其影響 第一節 查理二世的統治 第二節 詹姆斯二世的統治 第三節 光榮革命的爆發 第四節 光榮革命的影響 第三章 奧格斯堡同盟戰爭 第一節 奧格斯堡同盟的締結 第二節 奧格斯堡同盟戰爭中的歐洲大陸戰場 第三節 奧格斯堡同盟戰爭中的歐洲海上戰場 第四節 奧格斯堡同盟戰爭中的海外戰場 第五節 奧格斯堡同盟戰爭的結束及其對英國的影響 第四章 西班牙王位繼承戰爭 第一節 西班牙王位繼承戰爭的起因 第二節 西班牙王位繼承戰爭中的歐洲戰場 第三節 西班牙王位

繼承戰爭中的海外戰場 第四節 《烏特勒支條約》的簽訂與戰爭的結束 第五章 奧地利王位繼承戰 第一節 戰爭背景 第二節 1740—1744年歐洲戰場的主要戰事 第三節 1740—1744年英國政府的主要變動 第四節 1745—1748年歐洲戰場的主要戰事以及殖民地戰爭 第五節 戰爭後期英國政府的主要變動 第六章 七年戰爭(1754—1763) 第一節 戰爭背景 第二節 1756—1759年歐洲戰場的主要戰事 第三節 1759—1763年歐洲戰場的主要戰事 第四節 殖民地上的戰爭 第五節 戰爭的結束及其影響 第七章 英國在印度的公司治理 第一節 東印度公司的建立及其早期的發展(1607—1757)

第二節 東印度公司的加速擴張(1757—1783) 第八章 英國的海外移民與奴隸貿易 第一節 英國的海外移民 第二節 英格蘭與威爾士、蘇格蘭與愛爾蘭的移民狀況 第三節 英國的奴隸貿易 第九章 帝國的對外貿易和經濟發展 第一節 帝國對外貿易與財政 第二節 英國農業、工業和運輸業的發展 第十章 北美獨立戰爭和重商帝國的解體 第一節 北美殖民地危機 第二節 北美獨立戰爭:重商主義的衰落 第三節 第一帝國的終結 第四卷 英帝國的轉型 導 言 第一章 第一帝國的特徵及其瓦解 一、舊帝國的統治體制 二、舊殖民體制的危機 三、舊帝國的瓦解 第二章 帝國的重建 一、工業革命與英帝國的發展 二、新的帝國思想

的產生 三、帝國的新形勢與帝國政策的調整 第三章 第二帝國的形成 一、印度殖民地的調整 二、加拿大殖民地的調整 三、澳大利亞殖民地的建立 四、拿破崙戰爭時期英帝國的發展 第四章 新的統治機制的出現 一、在愛爾蘭的試驗 二、印度新的統治機制 三、其他殖民地的統治機制 結語 第五卷 英帝國的高峰 前 言 第一章 自由主義帝國的基石——自由貿易 一、告別舊的殖民制度 二、實現貿易自由 三、堅船利炮與自由貿易 四、經濟霸權與非正式帝國 第二章 自由主義帝國的特徵——移民自治 一、自由主義與殖民地改革運動 二、“特勒姆報告”與加拿大責任制政府的建立 三、澳大利亞與新西蘭 四、從責任制政府到自治領 五、

殖民地的雙重標準 第三章 自由主義帝國的理念——“文明使命” 一、人道主義運動與奴隸制的廢除 二、傳教士與帝國的擴張 三、英國人與英帝國 四、征服者與開化者 第四章 自由主義帝國的原則——保衛印度 一、帝國的商業利益 二、全球貿易與戰略防衛體系 三、印度與大英帝國 四、帝國利益與帝國防衛 結束語 附 錄 第六卷 英帝國的危機 前 言 第一章“無形帝國”的理想 一、自由主義與分離主義 二、英國經濟霸權的確立 三、從新西蘭撤軍 四、澳大利亞關稅改革 五、加拿大歸屬的思考 六、 愛爾蘭宗教和土地改革 第二章 “有形帝國”的神話 一、 迪爾克與《更大不列顛》 二、 競爭的凜冽寒風 三、 吞併斐濟 四

、 建立南非聯邦的努力 五、 鞏固印度 六、 兩黨帝國政策之爭 第三章 帝國政策的趨同 一、自由黨帝國政策的轉變 二、佔領埃及 三、西利與《英格蘭的擴張》 四、弗勞德與《大洋國》 五、帝國聯邦的設想 六、愛爾蘭自治法案 第四章 帝國的管理與危機 一、自治殖民地 二、王室殖民地 三、愛爾蘭 四、印度 五、英國保護領 第五章 帝國的輝煌與衰落 一、內憂外困的英帝國 二、社會達爾文主義 三、 “新帝國主義”的共識 四、爭奪非洲 五、英布戰爭 第六章 帝國主義的不同解釋 一、吉卜林的“神話”帝國主義 二、張伯倫的實用帝國主義 三、羅得斯的擴張帝國主義 四、霍布森和列寧的帝國主義 五、帝國主義的政治和戰

略解釋 結語 附錄 第七卷 英帝國的衰落 前 言 第一章 新的重點——鞏固帝國 一、從擴張到鞏固 二、鞏固帝國的主導思潮 第二章 多軌制帝國體系的完善與鞏固 一、自治制度:移民地區的基石 二、仁慈專制:印度的統治 三、統一與發展:附屬領地的鞏固 四、帝國鞏固的頂峰 第三章 英國與自治領 一、自治框架中的民族主義 二、集權與分權之爭 三、一戰:自治制度的分水嶺 四、《威斯敏斯特法案》:自治制度的突破 第四章 英國與印度 一、專制統治的危機 二、專制與自治 三、自治與獨立 第五章 英國與附屬殖民地 一、單一種族地區:民族主義萌芽 二、多元社會:種族問題 三、憲政演進的典範:埃及與錫蘭 四、從種族

主義到多種族聯邦觀念的興起 結束語 附 錄 第八卷 英帝國的終結 前 言 第一章 大國戰略與英帝國的解體 一、二戰對英帝國的衝擊 二、英國在世界格局中的衰落 三、大國戰略與帝國支柱 四、英帝國的解體 第二章 戰略轉移與亞洲殖民地的獨立 一、印度的獨立 二、緬甸的獨立 三、錫蘭溫和的權力交接 四、馬來亞殖民地的獨立 第三章 冷戰思維與中東殖民地的獨立 一、在巴勒斯坦的撤退 二、在埃及的恥辱 三、在賽普勒斯的困境 四、在亞丁的潰敗 第四章 戰略調整與非洲殖民地的消失 一、西非殖民地的獨立 二、東非殖民地的獨立 三、中非殖民地的獨立 四、英國在辛巴威的困境 第五章 主動放棄與小型殖民地的獨立 一、

放棄西印度群島殖民地 二、撤出太平洋與印度洋島國殖民地 三、斯芬克斯的第二幅面相 第六章 從帝國到聯邦 一、第一英聯邦階段 二、現代英聯邦形成 三、失去信心的英聯邦 結 語 附錄

愛爾蘭產業政策之政經分析

為了解決愛爾蘭宗教 的問題,作者黃靜怡 這樣論述:

愛爾蘭於1973年加入歐盟,加入歐盟對愛爾蘭而言是國家發展最關鍵的決定,愛爾蘭對歐盟一向有高度支持,愛爾蘭經濟在90年代的成功,除了政府產業政策正確,更是受惠於歐盟的基金援助與市場的結果。北愛爾蘭區域的和平造就愛爾蘭島穩定發展的環境,愛爾蘭是全球化程度最高的國家,政府採取新自由主義開放自由的發展策略,並以歐盟的門戶自居,積極吸引外資,發展軟體產業,並著重於研究發展以促進產業升級。亮麗的經濟表現使得愛爾蘭被譽為「凱爾特之虎」,但2008年的金融風暴卻打擊愛爾蘭的經濟,成為歐盟第一個宣布經濟衰退的國家,本文以新自由主義分析愛爾蘭產業所面臨的危機,以及政府應對方式。

愛爾蘭宗教的網路口碑排行榜

-

#1.爱尔兰天主教

教会的影响在1970年以后略受影响,部分是受到媒体和女权运动的冲击。 北爱尔兰. 北爱尔兰1920年宪法规定所有北爱尔兰公民宗教信仰自由 ... 於 www.wikiwand.com -

#2.馬克斯眼中被英國殖民的愛爾蘭

... 〈愛爾蘭問題〉,除了簡要的演講紀錄、還留下一些基本的背景資料。馬克斯在這兩份文稿,將愛爾蘭的歷史發展分為七期:. (一)宗教改革之前:英裔教宗亞 ... 於 faculty.ndhu.edu.tw -

#3.跟着詹姆斯·喬伊斯游都柏林

正如喬伊斯本人,他的文學世界充滿了冒險、挑戰權威、逃避或是流亡的主題。而構成《都柏林人》的15個短篇故事,充斥着對愛爾蘭時政與宗教的尖酸諷喻。喬伊 ... 於 cn.nytimes.com -

#4.迫切代禱!近3年北愛爾蘭445間教會每隔一天受攻擊 ...

平均來說,宗教建築、教堂庭院和墓地每隔一天就會發生攻擊事件。數據也顯示,北愛爾蘭共11個行政區,每一區都曾發生過攻擊事件。 聖道長老教會曾 ... 於 ct.org.tw -

#5.什麼都別說:北愛爾蘭謀殺與記憶的真實故事

另外,宗教因素在北愛爾蘭內部衝突中向來扮演關鍵角色,其中一個面向是:新教教徒人口在二十世紀之初原本占優勢,但後來卻被天主教徒超車(因為天主教禁止墮胎,人口 ... 於 www.books.com.tw -

#6.【愛爾蘭專題】兄弟鬩牆難以團結北愛積壓已久的仇恨

到了16世紀,基督新教在歐洲興起,意外地使英愛關係陷入萬丈深淵。在一輪宗教鬥爭後,英國教會聖公宗脫離羅馬天主教的控制,被定義為基督新教分支。愛爾蘭 ... 於 www.hk01.com -

#7.北愛爾蘭何去何從

十二世紀起,英國開始入侵愛爾蘭,至十七世紀時征服全島,納為屬地,並展開殖民。 信仰基督教的英國移民與信仰天主教的愛爾蘭原住民,由於宗教與種族 ... 於 www.gvm.com.tw -

#8.為萬國禱告-愛爾蘭(中文發音) | 【愛爾蘭】... | By 改變世界的旅程

天主教為愛爾蘭主要宗教,約佔人口92%。愛爾蘭是歐洲少有的幾個虔誠信仰宗教的國家之一,1973年時定期彌撒出席率超過90%。天主教教義是 ... 於 www.facebook.com -

#9.帝國容不下溫和派?百年前的愛爾蘭自治運動如何走向激進

12世紀末起便被入侵,最終於1801年併入英帝國的愛爾蘭,歷史上因宗教背景不同、政治權力、經濟成果不平等,而激發過愛爾蘭(特別天主教信徒)民眾的多次 ... 於 theinitium.com -

#10.國家/地方政府基本資料

愛爾蘭 人為凱爾特族(Celts)。 宗教, 愛爾蘭為天主教國家, 83%人口為天主教徒,其他主要為基督教徒,教堂係重要社交場合之一, ... 於 www.boca.gov.tw -

#11.为什么北爱尔兰不愿意离开英国?

其实在宗教改革之前,爱尔兰和英国信奉的都是同一个宗教。16世纪,欧洲大陆开始了惊天动地的宗教改革,反抗罗马天主教严苛闭塞的教义和信条,新教开始从 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#12.天主教傳統深厚的愛爾蘭以公決方式使同性戀婚姻合法化

愛爾蘭 越來越多的認為,宗教屬於私人範疇。 教會的影響力減弱從現實生活中顯現出來,儘管84.2%的愛爾蘭人仍自稱是天主教徒,但參加彌撒的人逐漸減少。 於 www.rfi.fr -

#13.為愛爾蘭教會復興禱告

當地人的基本宗教知識低落,尤其是年輕人。 主持這項民調的人員表示,這項最新的調查適足以比較以天主教徒取勝的愛爾蘭北部和以基督徒 ... 於 www.kp24-newway.com -

#14.【思沙龍】 你所不知道的愛爾蘭

歷經半個世紀政治和宗教衝突的愛爾蘭,在1998年與英國、北愛共和軍簽署『北愛爾蘭和平協定』,展開新的歷史進程,卻又因北愛共和軍片面宣稱取消解除武裝協定,引發新一 ... 於 www.civictaipei.org -

#15.愛爾蘭人_百度百科

愛爾蘭 人的主要宗教是天主教,大約90%以上的人是天主教徒,其它居民則信奉基督教新教等,許多其它宗教傳統也得以充分體現並受到尊重。愛爾蘭人宗教信仰自由與道德觀的選擇 ... 於 baike.baidu.hk -

#16.北愛爾蘭與愛爾蘭要邁向統一了嗎?民族主義派「新芬黨」 ...

新芬黨北愛領導人歐尼爾(Michelle O'Neill)在首府貝爾法斯特(Belfast)表示:「今天,我們迎來一個新時代。我將致力於推動政治運作,不受宗教、社會或 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#17.英文文學與文化教學資料庫

在北愛爾蘭已然複雜的政治及宗教衝突之下,女性所面對的挑戰不只是來自於父權意識的控制及教會的教條,而是如同此劇所展現的,更加的複雜而環環相扣。 劇名取做The Belle ... 於 english.fju.edu.tw -

#18.愛爾蘭神職人員短缺

數百年來,愛爾蘭培養出大批天主教神職人員,且將他們派往世界各地,如今這種宗教盛況已一去不返。即使是在愛爾蘭國內都面臨神職人員嚴重短缺現象,預料在未來十年, ... 於 www.merit-times.com -

#19.最佳阿爾斯特宗教和精神活動2023 - 免費取消|獲取你的指南

您將有時間在這裡享用午餐,或許還可以參觀唐恩大教堂或聖帕特里克中心。下午,旅程將繼續沿著海岸行駛,一側是莫恩山脈陰鬱的花崗岩山峰,另一側是愛爾蘭 ... 於 www.getyourguide.com -

#20.2043年伊斯蘭教有望成為愛爾蘭第二大宗教

到2011年4月止,愛爾蘭穆斯林人數是49204人,而全國的天主教徒人數則從1961年的94.9%下降到2011年的84.2%。而愛爾蘭東正教的則在近幾年,因為前蘇聯人口 ... 於 www.islam.org.hk -

#21.【统计】爱尔兰有多少华人?多少白种人?多少人不信教?非 ...

中央统计局2016年人口普查的数据显示,爱尔兰仍是一个天主教占主导的国家,但与此同时,无宗教信仰的公民人数也在大幅增加。 於 www.sohu.com -

#22.愛爾蘭的堅持

依利沙伯一世當政的數十年間,實施土地政策和宗教改革,產生的雙重矛盾,使愛爾蘭人長期處於欺壓中。天主教徒的土地被轉贈予英格蘭的基督新教徒,且從此 ... 於 catholiclaity.net -

#23.傅利爾的北愛爾蘭政治論述:《榮譽市民》的人文關懷(作者

二十世紀的愛爾蘭是全球政治、種族、語言、宗教衝突最激烈的地區之一。生活在這樣的情境之中,愛爾蘭的作家面臨政治干預與藝術獨立的兩難抉擇,反而展現出 ... 於 blogcastle.lib.fcu.edu.tw -

#24.新竹峨眉鄉的天使教堂:一個充滿愛與希望的宗教聖地!

... 愛爾蘭十字架,現在的它不僅是一個宗教場所,也是一個吸引遊客的旅遊景點。 教堂正面仔細看有一座不太一樣的十字架,這是愛爾蘭十字架也稱為凱爾特 ... 於 www.url.com.tw -

#25.母性愛爾蘭:二十世紀愛爾蘭文學女性認同與差異

第三章從傅科關於權力、知識與性慾的理論出發,分析歐布萊恩《鄉村女孩三部曲》中女主角如何於愛爾蘭傳統家庭、社會與宗教的夾縫中生存,並檢視其女性認同的轉機與危機。第 ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#26.愛爾蘭國家簡介

愛爾蘭 有3種類型的醫院:HSE醫院、志願者醫院和私立醫院。 宗教. 愛爾蘭是歐洲少有的幾個虔誠信仰宗教的國家之一,天主教是愛爾蘭的主要信仰,其教義是愛爾蘭社會和生活 ... 於 www.wesi.com.tw -

#27.愛爾蘭的國家認同

愛爾蘭 兩大族群的差異不只在宗教上,經濟發展也有明顯不同,北方新教徒. 區在英國的挹注下發展工業化,而其他天主教徒區只能發展獲利低的農業。連帶. 地在政治上,北方全力 ... 於 www.tisanet.org -

#28.國家相關資訊- 駐愛爾蘭台北代表處Taipei Representative ...

另境內少數民族來自東歐、亞洲、非洲等地,其中佔最大多數為波蘭移民達12萬人。 宗教, 愛爾蘭為天主教國家, 83%人口為天主教徒,其他主要為基督教徒,教堂係重要社交場合 ... 於 www.roc-taiwan.org -

#29.在愛爾蘭參加"按手禮"

按手禮時,神父會按手在受洗者的手上獻上隆重的祝福,以前只要是基督宗教皆有按手禮,現在只有羅馬天主教會、東正教會、聖公會、循道衛理教會等有這樣的安排。原本對這樣的 ... 於 www.hiworldeducation.com -

#30.北愛爾蘭的天主教徒多嗎?

在2021年的人口普查中,主要宗教的流行率為: 天主教(42%);長老會(16%);愛爾蘭教會(11.5%);衛理公會(2.4%);其他基督教或與基督教有關的 ... 於 tools.city -

#31.爱尔兰和北爱尔兰不是一个国家,两者之间的区别可大着呢!

相反,爱尔兰共和国只有4.2%的人口是新教徒。罗马天主教堂是爱尔兰共和国最大的基督教派别,超过78%的居民自称为罗马天主教徒。宗教在该岛文化和政治的 ... 於 ireland.elanso.com -

#32.愛爾蘭郵票_聖派翠克_宗教名人_1961_108C →逗^郵舖

直購價: 15 - 15, 已賣數量: 1, 庫存: 0, 物品狀況: 全新,物品所在地: 台灣.高雄市, 價格更新時間:, 上架時間: 2021-08-12, 分類: 古董收藏> 郵票> 歐洲郵票, ... 於 www.ruten.com.tw -

#33.(Blarney, 愛爾蘭)Roman Catholic Church - 旅遊景點評論

Patricks Catedral位於愛爾蘭沃特福德,建於1198年,描繪了著名的愛爾蘭聖人帕特里克。 ... 宗教景點. 這是您的Tripadvisor 清單嗎? 是否擁有或管理此物業? 免費領取您的 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#34.宗教部长--移民服务提供

您可以在前往爱尔兰的日期前3个月申请长期居留(D)签证或预清关。请注意,如果一个人是以家属/加入家庭类别申请的,申请的处理时间可能更长。 你必须从你的 ... 於 www.irishimmigration.ie -

#35.北爱尔兰冲突仍未平息

北爱尔兰的宗教冲突在周五早上,还是没有平息。北爱首府北尔法斯特北部街道上的汽车,遭到对立分子的焚烧。尽管如因此,天主教女校的小学生,仍将预定周五返回学校 ... 於 www.dw.com -

#36.英國簡介| 完善教育系統

6,060萬,大部份為英格蘭人、蘇格蘭人、威爾斯人及愛爾蘭人,各種族文化均能高度融合。 ... 英國奉行宗教自由,人口大部分(71%)信奉基督教,其他宗教包括佛教、印度教、 ... 於 www.dpv.com.hk -

#37.愛爾蘭- 來自維基導遊的旅行指南

聖派翠克節之所以成為羅馬天主教的宗教節日和愛爾蘭天主教的瞻禮日,得益於沃特福德出生的方濟各會修道士Luke Wadding在17世紀前期的影響。 復活節星期一(Luan Cásca)- ... 於 zh.wikivoyage.org -

#38.愛爾蘭的宗教| 絕對旅行

今天,有兩件事被認為與愛爾蘭的宗教:一,它是天主教徒佔多數的國家之一,二是基督教之前的宗教,是世界上最著名的宗教之一。 於 www.absolutviajes.com -

#39.三葉草是愛爾蘭國花?參加聖派翠克節前先搞懂這些

如今的聖派翠克節不再只是單純的宗教節日,而是慶祝愛爾蘭文化的國際盛會了。 ○ 盛裝扮「綠臉」是一定要的. 在節日當天的遊行上,綠色無疑就是這場嘉年華的代表色 ... 於 www.iae-taiwan.net -

#40.宗教部长许可

带其他家庭成员和申请人g。老年受抚养人,18岁以上; 在申请人逗留期间更改为其他移民许可; 在爱尔兰时改变宗教团体或信仰团体 ... 於 sinnott.ie -

#41.03-外交部通訊_ 中華民國99年12月號,第29卷,第1期

其實,今日愛爾蘭法律已經有條件允許離婚,其中之一為必須分居5年,條件堪稱嚴苛,但這也使持續了幾百年的不許離婚爭議,終於劃下句點。 挑戰宗教的漫長之路. icon 避孕、 ... 於 multilingual.mofa.gov.tw -

#42.104 年特種考試地方政府公務人員考試試題

英國政府處理饑荒,令愛爾蘭人感到不滿,他們意識到追求自主權的重要性。要求更多的主. 權、宗教發展、教育資源。英國政府計劃愛爾蘭穀物停止輸出或廉價進口美國玉米以賑災 ... 於 www.public.tw -

#43.愛爾蘭行(五) . 從種族和宗教到足球

他們主要在利物浦(Liverpool)、曼徹斯特(Manchester)和格拉斯歌(Glasgow)等大城市生活,尋找工作機會。因着其天主教和種族身分,愛爾蘭人在英國受到 ... 於 www.christianweekly.net -

#44.十九世紀英國國會的轉變 從愛爾蘭自治運動觀察

歐康奈本人則於1828 年當選為國會下議院議員,但因宗教信仰緣故,被拒. 絕就任。 41. 隔年,首相威靈頓公爵亞瑟.韋爾斯利(Arthur Wellesley, First Duke of. 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#45.ㄧ八四七年大飢荒前後愛爾蘭天主教會的發展

動並無法激起內心對宗教的熱情,因為許多由羅馬派來的神職人員無法融入愛爾. 蘭人的社會,也就無法在教堂中引起信徒的共鳴。在大飢荒之前,以梵蒂岡的標. 於 utaipeir.lib.utaipei.edu.tw -

#46.法令與宗教束縛,如何對個人生命產生傷痕與影響?

愛爾蘭 在2015年則是全球第一個以公投方式決定同性婚姻合法化,成為第19個同婚合法化的國家。這些看似緩慢卻仍繼續前行的性別法令修改,對一個人到底有 ... 於 www.thenewslens.com -

#47.無題

禱告事項: · 請為社會局勢禱告。古代的愛爾蘭凱爾特教會和宣教士在一千五百年前已把福音帶往歐洲。 · 請為宗教現况禱告。天主教會數世紀以來皆是愛爾蘭的保衛和守護者。 · 請 ... 於 www.equiptoserve.org -

#48.聖派翠克節,萬歲!

每年的三月十七日,是愛爾蘭守護者Saint Patrick聖派翠克的去世紀念日。這是一個非常傳統的愛爾蘭宗教節日,除了在愛爾蘭會盛大慶祝外,美國各主要大 ... 於 www.cavesbooks.com.tw -

#49.辭典檢視[北愛爾蘭: ㄅㄟˇ ㄞˋ ㄦˇ ㄌㄢˊ]

... ,首府伯爾發斯特。西元一九二○年,愛爾蘭分成北愛爾蘭與南愛爾蘭兩部分,皆為英國治領。一九四八年愛爾蘭獨立,北愛爾蘭則因宗教與種族問題,反抗英國而時有暴動。 於 dict.revised.moe.edu.tw -

#50.北愛爾蘭首府連續爆發宗教衝突多人受傷

北愛爾蘭首府貝爾法斯特(Belfast)天主教徒與新教徒爆發的宗教衝突已進入第三天,警方表示昨日約有500人參與暴力衝突,迄今已造成多人受傷。 於 www.gospelherald.com.hk -

#51.乔伊斯与爱尔兰宗教传统关系研究

摘要: 爱尔兰大多数人信奉天主教。宗教在爱尔兰的社会生活中扮演着重要角色。乔伊斯从小接受耶. 稣会士的教育, 深受宗教的影响和熏陶, 但同时他也继承 ... 於 www.globethics.net -

#52.ADDRESS TO SOUTHERN BAPTIST LEADERS (1960)

愛爾蘭 裔天主教徒於19世紀後期,開始在地方和州政治上扮演要角,而首位 ... 依據甘迺迪傳記作者之一所說,在休士頓「他把宗教踢出競選活動,讓宗教成為值得尊重的知識議題。 於 web-archive-2017.ait.org.tw -

#53.挑戰宗教禁錮愛爾蘭同性婚姻公投22日開跑

愛爾蘭 將於22日舉行修憲公投,決定是否擴大同性伴侶的法律保障,於憲法中增添同性婚姻合法性的條文。倘若公投通過,愛爾蘭將成為全球第一個透過全民 ... 於 www.storm.mg -

#54.愛爾蘭基本國情

... 愛爾蘭海與英國遙望,西臨大西洋。 首都 都柏林面積 70,273平方公里(CIA) 人口 5,068,050人(CIA估計,2018.7) 宗教 天主教語言 英語、愛爾蘭語幣制 歐元(EUR) 匯率 ... 於 www.eximclub.com.tw -

#55.北愛爾蘭貝爾法斯特健康城市案例介紹

其首都為. 貝爾法斯特,面積14,139 平方公里,於2003 年年中調查結果,人口. 1,702,600 人。 2、宗教:. 北愛爾蘭人族群結構大致是以天主教徒、新教徒作為分界,因此,即. 於 www.hpa.gov.tw -

#56.基督教會大教堂愛爾蘭圖庫、照片和背景素材免費下載

基督教堂大教堂在都柏林愛爾蘭宗教愛爾蘭共和國大教堂照片背景圖, 基督教堂大教堂在都柏林愛爾蘭宗教愛爾蘭共和國大教堂照片背景圖. 宗教愛爾蘭共和國大教堂 · 都柏林基督 ... 於 zh.pngtree.com -

#57.話你知\宗教民族雙重因素北愛問題錯綜複雜

雖然北愛親英國的保皇派和新教徒佔多數,但仍有35%的天主教徒和愛爾蘭民族主義者希望脫離英國,與愛爾蘭統一。在獨立戰爭時期的民兵組織愛爾蘭共和軍(IRA ... 於 www.takungpao.com.hk -

#58.母性愛爾蘭:二十世紀愛爾蘭文學女性認同與差異

摘要就像其他傳統國家,愛爾蘭一直被賦與女性想像,是個「母性愛爾蘭」。然而,愛爾蘭特殊的神話背景、社會風俗、歷史情境、殖民經驗以及宗教禮俗卻又形塑出一種獨特的 ... 於 www.airitilibrary.com -

#59.北愛人口統計天主教首壓新教

... 愛爾蘭共和國統一的公投的日子越來越近。 這份10年一次的人口統計,宗教分開兩個整理,一為受訪者現時宗教信仰,沒有宗教信仰的人士會再被問成長時 ... 於 europechinese.blogspot.com -

#60.《目次》

吾人可確知北愛爾蘭新教徒是特殊的。對新教徒政治人物而言,宗教信仰並非被. 利用以達成政治目的,事實剛好相反,在北愛爾蘭是宗教信仰推動政治機器。 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#61.愛爾蘭| 移民及簽證

語言及宗教. . 官方語言為愛爾蘭語(即本土凱爾特語)及英語。英語為絕大多數人的 ... 愛爾蘭和英國組成共同區域CTA,愛爾蘭公民享有在英國定居權. . 愛爾蘭投資移民. 於 www.hkbscl.com -

#62.劉仲敬訪談047 @ 20190724 愛爾蘭共和軍,安樂死與宗教 ...

20190730陳醫師訪談劉仲敬第47集整理文稿. “劉仲敬訪談047 @ 20190724 愛爾蘭共和軍,安樂死與宗教習慣法,價格雙軌制的世界,秩序與安全的來源。 於 medium.com -

#63.圣帕特里克:将天主教带到爱尔兰的宗教人士,以及他为什么 ...

圣帕特里克:将天主教带到爱尔兰的宗教人士,以及他为什么在这一天用啤酒敬酒. 3月17日是为了纪念这位圣徒的逝世,他完成了该岛的传福音。他用来说服异 ... 於 www.infobae.com -

#64.中共迫害維吾爾人愛爾蘭50多宗教領袖譴責

愛爾蘭 五十餘名宗教領袖在近日簽署了一項聲明,譴責中共對新疆維吾爾人和其他穆斯林的迫害,並表示聲援維吾爾人、聲援其他正在遭受中共「自文化大革命 ... 於 www.epochtimes.com -

#65.英國和愛爾蘭:四百年的政治分合與宗教恩怨

1801年,通過《英愛聯合法案》,兩個王國正式合併,改名為「大不列顛與愛爾蘭聯合王國」(United Kingdom of Great Britain and Ireland)。在宗教問題上 ... 於 kknews.cc -

#66.北愛爾蘭基督宗教各團體領袖呼籲反對墮胎合法化

愛爾蘭 基督宗教各團體領導人就英國國會對北愛爾蘭地區實施幾乎不受管制的墮胎制度的前景表示“嚴重關切”,發表聯合聲明阻止該法案。 於 www.vaticannews.va -

#67.藏品資料- 航向愛爾蘭:葉慈與塞爾特想像 - 文化部-典藏網

作者認為葉慈夢想凝鑄一個文化上統一的愛爾蘭,然而卻被迫面對血統、文化、宗教、政治上都充滿歧異的愛爾蘭。(文/蔡佩家). 其他說明:1,本筆資料共14頁。 2.〈航向愛爾蘭 ... 於 collections.culture.tw -

#68.愛爾蘭| 普世博愛運動

... 愛爾蘭的歷史悠久,也保存根深蒂固的基督信仰。事實上,要追溯到西元五世紀,即432年聖人博多(San Patrizio)把福音傳到愛爾蘭。 愛爾蘭 ... 各大宗教 · 無 ... 於 www.focolare.org -

#69.〈伊梅達修女〉中的身體感官與知覺現象

感官與文學的交集一再出現於愛爾蘭作家筆下,但不同於男性文本的是,感官在愛爾蘭女性作品中經常隱含強烈的性別規訓與性別反抗、感官禁忌與女性反動、宗教藩籬與他者 ... 於 repository.eduhk.hk -

#70.在北愛爾蘭貝爾法斯特(Belfast)市 - Kairos Journal

1685年詹姆士二世(James II)的登基對愛爾蘭天主教徒尤為鼓舞。然而,1690年奧蘭治親王 ... 克勞福•格力本《愛爾蘭清教徒:詹姆斯•阿什爾與教會的宗教改革》(Crawford ... 於 www.kairosjournal.org -

#71.羅馬天主教宗教物品在舊愛爾蘭小屋的架子上。 - 照片檔

立即下載此羅馬天主教宗教物品在舊愛爾蘭小屋的架子上照片。在iStock 的免版稅圖片庫中搜尋更多愛爾蘭圖片,輕鬆下載快捷簡易。 於 www.istockphoto.com -

#72.反同傷痕終結痂愛爾蘭掙脫宗教束縛擁抱平權彩虹

2015年5月22日,愛爾蘭成為全球第一個全民投票通過婚姻平權的國家,也是全球第20個同性婚姻合法的國家,但... 於 www.upmedia.mg -

#73.格蘭斯頓的愛爾蘭宗教政策

摘要愛爾蘭由古代賽爾特人所建立,西元五世紀羅馬天主教傳入愛爾蘭,愛爾蘭人逐漸信奉天主教。愛爾蘭在政治上一直沒有出現過統一的國家。英王亨利二世在十二世紀利用 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#74.北愛爾蘭問題的歷史背景

北愛爾蘭問題中,有關天主教徒與新教徒間的宗教衝突,始自十六世紀的宗教改革時代。英人脫離羅馬天主教,改奉新教;而愛爾蘭人卻堅守天主教信仰。英人歧視天主教徒,遂 ... 於 beaver.ncnu.edu.tw -

#75.凱爾特結十字架吊墜項鍊純銀宗教愛爾蘭無限愛心 ...

Amazon.com: 凱爾特結十字架吊墜項鍊純銀宗教愛爾蘭無限愛心愛爾蘭凱爾特人項鍊珠寶母親節生日禮物適合女性女孩, 标准纯银, 拋光: 服裝,鞋子和珠寶. 於 www.amazon.com -

#76.驚歎愛爾蘭| 誠品線上

... 愛爾蘭一切都絕望,但不嚴重。」 「愛爾蘭人的心一無所有,除了想像。」 是什麼樣複雜的背景因素,讓長期飽受政治和宗教衝突的愛爾蘭人產生如此特殊的嘲諷風格?於二十 ... 於 www.eslite.com -

#77.愛爾蘭繁榮與公平計畫公約

Platform)、愛爾蘭宗教會議(CORI)、愛爾蘭全國婦女委員會(NWCI)、愛爾. 蘭全國青年 ... 由適當的各方,包括稅務局,愛爾蘭總工會及愛爾蘭企業及雇主聯盟,. 來加以檢討。 15 ... 於 www.mol.gov.tw -

#78.「愛」在疫情蔓延時國際宗教領袖接力祈福4-愛爾蘭串連

... 宗教 議會董事主席北川奧黛莉女士https://www.youtube.com/watch?v=y7qRjwchWe0 「愛」在疫情蔓延時國際 宗教 ... 愛爾蘭 普世學院, 宗教 學院,都柏林三一學院. 於 www.youtube.com -

#79.第十一章鰻魚的民間傳說和宗教信仰(Folklore and Religions ...

愛爾蘭 蓋爾人稱呼鰻魚為「Eascann」,因而產生了諸多鰻魚衍生的詞彙。在紐西蘭,原住民毛利人稱呼鰻魚為「tuna」,亦產生了超過100個鰻魚衍生的詞彙。香港和廣東 ... 於 cfe-fish.blog.ntu.edu.tw -

#80.跨地域作賽(北愛爾蘭、愛爾蘭) - 球迷世界- FanPiece

... 愛爾蘭向來受到爭議,雖然位於北愛爾蘭境內,但聚居愛爾蘭人民多。在這裡談及宗教必須小心,因為當時新教(基督教)多數為英國人,而天主教主要以愛爾蘭人,兩者除宗教 ... 於 football.fanpiece.com -

#81.心在南方 - 國立高雄大學統計學研究所

... 愛爾蘭的主要信仰為天主教。聯合王國在英格蘭以外的地區,於信仰上,與英格蘭有所不同,尤其在愛爾蘭。自與英格蘭合併後,愛爾蘭的宗教衝突、宗教不 ... 於 www.stat.nuk.edu.tw -

#82.達賴喇嘛尊者與兩位北愛爾蘭宗教領袖(左一二)以及理查德

達賴喇嘛尊者17日下午抵達北愛爾蘭的第二大城倫敦德里訪問。18日尊者參訪了一所大學,並參加了和平過橋“慈善悲憫文化”活動,為2500多名聽眾發表題 ... 於 www.dalailamaworld.com -

#83.愛爾蘭教會Church Of Ireland: 最新的百科全書

愛爾蘭 教會認為自己是“受宗教改革影響的愛爾蘭教會的一部分,其起源於早期凱爾特聖帕特里克教堂”。這使得他們既是“天主教徒”,作為信仰和實踐的持續傳統的繼承人,又是新 ... 於 academic-accelerator.com -

#84.英国和爱尔兰:四百年的政治分合与宗教恩怨

在宗教问题上,爱尔兰未能取得如苏格兰那样的宗教独立,而是由英国政府强制规定安立甘教会为国教。根据英国的法律,天主教徒不享有任何政治权利,且在经济 ... 於 www.thepaper.cn -

#85.了解爱尔兰主要宗教及其文化背景 - 英国留学

摘要爱尔兰是一个历史悠久,文化博大精深的国家,其主要宗教是天主教与基督新教,分别代表着爱尔兰人民的不同文化背景。天主教源于古罗马, ... 於 www.ukplanking.com -

#86.聖派翠克愛爾蘭公會教堂

北愛爾蘭其中包括懷舊元素, 教堂或大教堂和宗教元素. 北愛爾蘭设有 ... 於 www.expedia.com.tw -

#87.2023都柏林5大宗教之旅

推薦原因: 聖帕特里克大教堂位於都柏林利菲河南岸西側。公元四世紀,身為基督教徒的帕特里克因其突出的傳教成就而被愛爾蘭人追封為聖徒,據說他就是在這裡 ... 於 hk.trip.com -

#88.爱尔兰的政教关系

3. 自宪法实施之日起,政府还承认爱尔兰天主教会堂,及在爱尔兰境内的新教教会、循道宗教会(Methodist Church)、教友宗教协会(Religious Society of ... 於 www.chinaaid.net -

#89.愛爾蘭分治百年:南北分界如何確定的與脫歐之後怎麼辦?

... 宗教信仰都與愛爾蘭民族主義者不同:他們大多是新教教徒,也支持英國在北愛爾蘭的統治,不希望接受都柏林的管治。 這些聯合主義者大多聚居在愛爾蘭島 ... 於 www.bbc.com -

#90.北愛爾蘭人權委員會及愛爾蘭國家人權委員會

而在愛爾蘭方面,愛爾蘭政府承諾加強. 人權保護,並於國會中提出立法以確保及. 加強其 ... 宗教衝突,其顯現了英國及愛爾蘭兩國之. 風範及民主素養。再者,兩國選擇以建立. 於 www.taiwanncf.org.tw -

#91.【文藝筆記】北愛與愛爾蘭,傻傻分不清? 四百年前

到了18 世紀,仍約有七成的愛爾蘭人為天主教徒,僅有奧斯特省因為移民政策,新教徒居民的比例才高於天主教徒居民,這也成為日後「英愛條約」(Anglo-Irish ... 於 crossing.cw.com.tw -

#92.達賴喇嘛將于四月訪問愛爾蘭

達賴喇嘛尊者曾對北愛爾蘭訪問過數次,這次將成為對愛爾蘭共和國的首次訪問。 應愛爾蘭三個孩童慈善組織的邀請,達賴喇嘛尊者將對愛爾蘭第三大 ... 達賴喇嘛西藏宗教基金會. 於 www.tibet.org.tw -

#93.教會和宗教在愛爾蘭

愛爾蘭 教會愛爾蘭教會是英國國教教會,在大多數社區都有代表- 儘管每個星期日都可能不會有大眾傳播。 直接聯繫愛爾蘭教堂。 · 長老會教堂這個新教教會主要駐紮在北愛爾蘭, ... 於 zhtw.traasgpu.com -

#94.《愛爾蘭教會法彙編》,Hibernensis Collectio,元照英美法詞典

... 愛爾蘭宗教會議的法令及愛爾蘭宗教學者們的著作。全書共65章,依主題編排,對8世紀之後的歐洲產生了相當的影響,並為格拉提安之前的教會法編纂者經常利用。 ( 撰) ... 於 lawyer.get.com.tw -

#95.愛爾蘭天主教徒- 維基百科,自由的百科全書

愛爾蘭 天主教徒是一個同時是天主教徒和愛爾蘭人的民族宗教團體,本土於愛爾蘭。愛爾蘭天主教徒在全球各地有著大量流散僑民,其中包括超過2000萬美國人。 於 zh.wikipedia.org -

#96.從此開始認識愛爾蘭|愛爾蘭深度剖析介紹

... 愛爾蘭島上的32個郡中的26個郡後,聯合王國正式名稱多了個北字成為大不列顛暨北愛爾蘭聯合王國。 阻礙愛爾蘭島成為大一統國家的主因在於南北的宗教 ... 於 www.ioutback.com -

#97.聖派翠克節 - 全國宗教資訊網- 內政部

聖派翠克節(Feast of Saint Patrick)是教會的聖人瞻禮之一,於每年三月十七日紀念。天主教會按照愛爾蘭語Pádraig翻譯作巴特利爵。這個節日特別流行於愛爾蘭社群,源 ... 於 religion.moi.gov.tw -

#98.脫英有譜? 人口普查:北愛爾蘭天主教徒首次超越新教徒

... 愛爾蘭共和國,盤據愛爾蘭島北部一隅的北愛地區,多年來維持新教徒佔多數的親英立場,宗教問題曾導致北愛地區長年衝突暴力不斷。 不用抽不用搶現在用 ... 於 news.ltn.com.tw